As science is advancing, there has been a significant change in the mode of production of knowledge within the scientific system. From the time dimension, the mode of knowledge production has experienced the transition from Mode I, Mode II to Mode III. The transformation of knowledge production mode, on the one hand, shows the trend of changing from discipline knowledge production to social knowledge production. From the perspective of knowledge production results, compared with discipline knowledge oriented knowledge production-Mode I and applied knowledge oriented knowledge production-Mode II , Mode III is more inclined to the orientation of social public interest. On the other hand, it shows the characteristics of coexistence of multiple knowledge production modes in synchrony, that is to say, there are not only knowledge production Mode I, but also knowledge production Mode II and Mode III, as well as several modes fused together.

This is because knowledge production Mode III itself emphasizes the symbiosis of different types of knowledge and knowledge paradigms, and the formation and development of the new knowledge production mode only means that the new and more competitive knowledge production mode gradually occupies a dominant position, rather than the complete extinction of the old knowledge production mode. In addition, the knowledge production modes of different knowledge production organizations may be different in the same period. Even under the same knowledge production mode, different knowledge production organizations may have different forms of manifestations.

From the perspective of spatial dimension, crossing organizational boundaries is the main feature of the spatial evolution of knowledge production. Knowledge production derives from the traditional academic type to the social diffusion type, its essence is that knowledge production extends outward from the spatial boundary, that is, from relatively closed and continuously deepened discipline knowledge and autonomous culture to the economic knowledge, public welfare knowledge and responsibility culture guided by social practice problems in multi-dimensional situations. Specifically, the orientation of knowledge production has changed from closed state to open state, and the space of knowledge production has expanded from the field of disciplines to the public space, knowledge production has gone from a single goal of scientific knowledge growth to a multi-purpose of increasing knowledge stock and serving national and regional development.

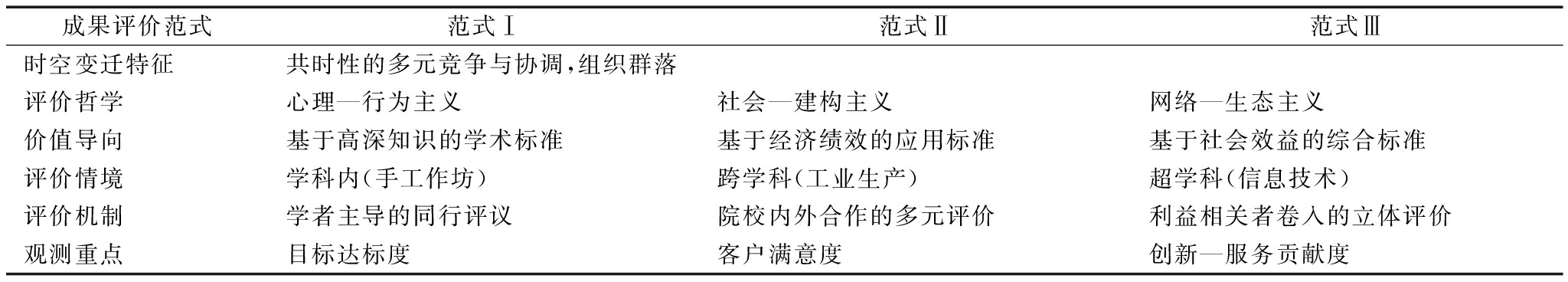

A series of external forces formed by the transformation of knowledge production in the space-time dimension have promoted the transformation of the evaluation paradigm of scientific and technological achievements. In evaluation philosophy, it is shifted from psychology-behaviorism, society-constructivism to network-ecology; in value orientation, it is transformed from the academic standard based on advanced knowledge and the application standard based on economic performance to the comprehensive standard based on social benefit; and in terms of evaluation, it is changed from internal and inter-disciplinary to super-disciplinary; in the mechanism of evaluation, the peer review led by scholars is replaced by the multi-evaluation of cooperation within and outside the university to the three-dimensional evaluation involving the stakeholders, the focus of observation has been shifted from the goal-reaching scale and the customer satisfaction to the innovation-service contribution. In terms of evaluation objects, it is required that new forms of representation of scientific and technological achievements appearing on the carrier of information and communication technology should be included in the evaluation.The innovation points of this paper lies in the analysis of the remarkable characteristics of the transformation of knowledge production mode from the perspective of time and space, and puts forward that with the transformation of knowledge production in time and space dimension, the evaluation of scientific and technological achievements has also moved from Paradigm 1 and 2 to Paradigm 3. This not only deepens the understanding of knowledge production theory, but also helps to guide the practice of scientific and technological achievement evaluation.

科技成果评价问题一直是国内外高度关注的难点问题。近年来国家提倡的“破四唯”“破五唯”,其焦点都在于改变“唯论文”的评价体系。2021年8月初,国务院办公厅颁布《关于完善科技成果评价机制的指导意见》(国办发﹝2021﹞26号),旨在创新科技成果评价方式。作为知识生产产品的科技成果,其评价必须尊重知识生产规律,知识生产模式转型也必然引起科技成果评价模式的转变。近年来,学术界相关研究主要聚焦于知识生产模式转型下的大学学科建设或“双一流”高校建设等方面。本文从知识生产的时空转变这一综合视角分析科技成果评价转型的趋势,旨在为坚持正确的科技成果评价导向、完善科技成果评价体系以及助力当前破“五唯”提供一个可供观察和思考的新视角。

根据吉本斯等[1]的观点,知识生产模式Ⅰ是综合知识生产理念、方法、价值及规范的一种知识生产形式,其掌控着牛顿学说确立的典范在越来越多领域传播,且确保其遵循所谓“良好的科学实践”。知识生产模式Ⅰ是一种基于传统尊崇理论,受学科内部驱动,主要在认知语境中进行的,以在大学中被制度化的学科知识研究为特点的生产模式。这种在单一学科认知环境中展开的知识生产,对基础知识与应用知识进行了明确区分,遵循的是线性创新路径。知识生产是科学共同体的专门活动,其评价依赖于秉持学术标准的同行,在组织形式上具有同质性、非等级制特征。大学中被制度化的学术分工职业化是知识积累实现的主要途径[2]。

知识生产模式Ⅱ是在应用情境中进行的,是跨学科的,其特点是基础与应用之间、理论与实践之间不断交互,遵循的是非线性创新路径。在组织形式上,模式Ⅱ是非等级化、异质性的,本质上是短暂的、易变的,其知识积累主要通过这种灵活且多是暂时性的组织形式对人力资源进行反复配置得以实现。在模式Ⅱ中,知识生产是更大范围内多种因素作用的结果,与模式Ⅰ相比,模式Ⅱ的知识生产承担更多社会责任,更加具有反思性[1]。

在模式Ⅰ和模式Ⅱ基础上,卡拉雅尼斯和大卫·坎贝尔(2006)提出知识生产模式Ⅲ,从而进一步发展了知识生产理论。知识生产模式Ⅲ把当前知识生产样态描述为一个多层次、多节点、多形态的知识创新生态系统,该系统中,大学、政府、产业、公民社会等主体以非线性方式进行协同创新[3],知识生产是由这些主体以竞合、协同专属化和共同演进的逻辑机理驱动的[4]。知识生产模式Ⅲ中的公民社会将社会力量、社会团体及第三方组织引入重要事项的决定中,旨在协调各主体的目标局限性,从而从文化角度给予知识和经济可持续化导向[5]。模式Ⅲ下的知识生产从社会公益角度出发,在超学科的基础上融合知识生产边界,以应对过度追求经济化引起的重大全球问题[6]。

科学知识是知识生产活动最基本的载体。从知识生产结果看,与学科知识导向的知识生产模式Ⅰ和应用知识导向的知识生产模式Ⅱ相比,模式Ⅲ更倾向于社会公共利益导向,其知识生产的目的在于平衡各主体利益,解决与公共利益相关的复杂问题,实现社会公共利益下的创新生态平衡,达到公共利益最大化[7]。

知识生产作为一种生产性活动和生产性制度,其生产模式的转型总是体现为知识生产与社会生产之间关系的重大变化。在模式Ⅰ中,社会物质生产与主要以学科为中心而展开的知识生产之间是割裂的,这种割裂致使知识生产投资者与执行者之间及知识生产与应用之间形成二元分立结构。在模式Ⅱ中,产业与实践需求使得知识生产组织和制度开始逐渐与社会物质生产组织和制度相互交合,知识生产系统不仅通过生产公共知识,而且通过大量生产专有知识引导并推动社会物质生产的发展。因而,知识生产与应用之间、知识生产投资者与执行者之间的二元分立结构开始发生变化,跨学科研究日益普遍。在模式Ⅲ中,作为知识空间共享载体的公民社会,在将公共利益与知识生产密切联系在一起的同时,意味着知识生产既会追求扩展被证实了的知识及知识的现实应用性,也会更加注重在知识生产过程中出现不利于维持社会生态稳定的问题,通过知识生产引导并规范此类问题,进而建立健康稳定的社会生态系统[6]。可见,模式Ⅲ作为新型知识生产范式,主要强调不同类型知识、知识范式的共生性和共同演进性[8]。

从时间维度看,知识生产模式是一个历史范畴,知识生产模式转型总是在一定历史过程中实现的。在现代科学迅猛发展的时代,基于学科的知识生产模式Ⅰ使学科间的分割与封闭倾向日趋严重,越来越难以满足国家和市场对科技成果转移与商业化的强大需求以及时代发展需要,因而从模式Ⅰ转向模式Ⅱ是知识生产模式转向的必然选择[9]。这种新模式(模式Ⅱ)是沿着科学和技术的传统学科结构(模式Ⅰ)出现的,不是要取代模式Ⅰ,而是对其进行补充,并将继续与之并存[1]。跨入21世纪以后,客户导向型创新日渐凸显,同时知识协同创新集群也在不断涌现,这些征象透露出知识生产模式的再次转变[10]。随着全球性科研网络不断扩展,一些科技议题开始频频进入公共讨论和大众媒体视野,而这都超出了知识生产模式Ⅱ的图景范围,由此,对于知识生产模式Ⅲ的讨论应时而生。知识生产模式Ⅲ也强调,其与模式Ⅰ、模式Ⅱ不是竞争、对立或替代关系,而是共同发生、多元统一和共同演进的。新知识生产模式的形成与发展,并不意味着旧知识生产模式的完全消亡,只是意味着新的更具竞争力的知识生产模式逐渐占据主导地位。模式Ⅲ中的四螺旋能够形成内部利益螺旋的联结与重组,各利益主体相互联系又相互制约[5]。

不同知识生产组织从知识生产模式Ⅰ进入到模式Ⅲ阶段的时间和方式存在差异。一方面,同一时期不同知识生产组织的知识生产模式可能是不同的。比如,从目前我国的情况看,多数高校的知识生产处于模式Ⅰ与模式Ⅱ并存时期,只有少数高校的知识创新达到较大规模,比较符合知识生产模式Ⅲ具有的样态与特质[10]。另一方面,即便处于同一知识生产模式下,不同知识生产组织也会有不同表现形式。当前的知识生产现状表明,知识生产模式Ⅰ、模式Ⅱ和模式Ⅲ并存且相互补充的状况将会持续相当长一段时期。比如,当前高校中,知识生产在组织形式上存在跨学科组织与学科组织并存的现象。从我国大多数地方院校的情况看,学科组织仍是其主要研究组织形式,跨学科组织则作为学科组织的补充而存在[11]。可见,当前知识生产整体上既有知识生产模式Ⅰ的成分,亦有知识生产模式Ⅱ和模式Ⅲ的成分,还有几种模式融合胶着在一起的成分。

知识生产模式应时而变的转型过程展现出知识生产活动在理论与实践、基础与应用以及科技创新与社会公民等多维度空间中的持续互动与发展[12]。知识生产从传统的学院式衍生到社会弥散式,其实质是知识生产的空间边界向外扩延,即从相对封闭且持续性深化的学科知识、自治文化转向多维情境下以社会实践问题为导向的经济化知识、公益化知识和责任文化。知识生产不再是传统“学者王国”内的思辨游戏,知识的价值和组织边界被极大拓展,形成多元化的知识生产目的。

知识生产在价值取向层面表现为,从相对封闭的学科场域内持续性深化、细化的知识生产,向开放的社会实践中以问题为导向的、断续的知识生产转变的趋势。在基于学科研究范式的知识生产模式Ⅰ中,实现知识生产创新的途径和手段就是学科。持续的知识生产和积累在生成学科专业的同时,也在不同学科之间筑起“围墙”,由学科“围墙”所围起来的知识生产活动是在同一学科内部进行的一种相对独立地围绕某一知识领域理论体系、话语体系和方法体系的同质性和单一性知识,并且具有自我欣赏和高度抽象化偏好。知识生产中的互动是同质性的,互动主要发生在具有相似知识资源和相似生活方式的科学家之间,而且所有知识生产者都追求学术事业,其知识产品表现为不断完善的学科理论体系。这是一种纵向化、持续性、累积式的学科性质的知识生产。

随着知识生产模式的转变,知识生产在突破学科边界走向联合的同时,更多表现出的是一种基于问题的研究。与特定的问题与境和特殊的研究情境高度相关,知识生产过程中参与者的相互结合具有非固定性和多变性特征。知识生产的参与者或许只是在暂时成立的工作组织中聚集在一起,而这些工作组织一旦解决或重新定义一个问题后就会解散。解散后,组织成员可以再度重组,重新围绕不同问题集中在不同地点。不同于传统知识生产模式下的知识生产具有稳定性和连续性,以问题为导向的知识生产新模式下,不论是研究课题还是研究团队,都是短暂而非持续性的。同时,基于问题的知识生产需要面对多个情境中的现实挑战,研究工作是根据问题解决的实际效用判定的,并且这些问题具有高度情境化、复杂性和相互关联性的特点,需要不同学科之间的协同攻关。

传统知识生产的学术科学主要在大学中进行,大学设在一定地域空间内,学科的存在与完善要求专业知识生产,其科学问题主要来源于科学知识自身发展的逻辑结构。同时,在科学建制化下,作为一种受社会承认与尊敬的职业,每个个体知识生产者都属于专业化的特定学科集团,置身于某些学科领域中,是科学共同体中的一员,即知识生产者隶属于科学共同体。可以说,知识生产的空间集中在科学共同体内。

相形之下,在知识生产模式转型背景下,知识生产与知识应用之间的界限变得日渐模糊并日益具有浓厚的应用色彩,知识生产明确承担了社会责任。这种转变趋势意味着知识生产越来越由资助者的现实需求决定,这种需求在很多时候直接是以命题作文形式呈现的。因此,从某种程度讲,个体从业者与科学共同体都失去了对研究议程的主导能力[13]。从科学问题的提出来看,科学知识自身发展的逻辑结构和科学共同体不再是唯有的决定因素,而是转变成由知识、政治和经济等多元元素共同决定,具体而言,是由科学共同体、企业家、政治家及社会公众等不同行动者之间的磋商共同决定[14]。此外,知识生产场所和从业者日益呈现出社会弥散和异质性特征,大学即使仍是知识生产的主要角色,但也仅是一个扩大了的知识生产进程中的角色之一[1] 。当今的学术世界已经变成一个“行动者网络”的世界,包含大学在内的一切知识生产机构都仅是这一网络中的一个行动者,这些行动者平等地从事知识生产[13]。越来越多机构具备专业资格和研究能力,加上社会化研究机构与知识社会中知识民主的兴起,知识生产日渐由一种生产学科化专业知识的职业活动转变为一种社会化的过程与活动。这种社会化知识生产的结果就是使知识本身去学科化,同时使知识生产成为一个公共空间,知识生产围绕特定问题重新得到组织,而不再仅根据特定专业标准和学科原则进行[13]。此外,知识生产还必须按照公共领域的规范进行,且需重视和调和公众与不同社会主体的意见[14]。

在知识生产模式Ⅰ中,知识生产是基于专业化认知情境进行的,在认识论哲学指导下以探究真理为最重要的内容,追求从知识到知识的逻辑,知识的应用也是为获得更高级的知识,而非解决生活和生产中的实际问题[15]。这种以学科为基础的知识生产,其主体通常具有相同价值观和文化认同,这群知识生产主体因共同的学术兴趣集聚在一起探寻知识的未知领域,由此形成或紧密或松散的学术共同体。

随着知识生产模式的转型,知识生产从大学蔓延出来并越过组织边界,知识生产主体由具有各种身份、不同知识背景、处于不同组织的跨组织人员有机组合而成,代表在知识生产过程中不同范围或群体利益的介入。知识生产主体之间的价值观与文化认同存在诸多差异,导致知识生产的目的从认知能力需求转向社会合理性及知识效用。随着知识经济时代的发展,知识的价值边界被极大拓展:知识不仅是经济发展的驱动力和生产要素,也成为炙手可热的市场化商品,而且知识的再生性(知识在配置、使用、消费、重组过程中创造新的知识)使得知识不仅成为市场竞争力的源泉,也成为资本竞逐的对象[16]。在知识生产与现实社会各方利益及期盼紧密结合的过程中,那些只是因研究者“闲逸的好奇心”而进行的与社会脱节的知识生产活动开始发生改变,知识生产不仅服务于科学知识增长,更服务于经济社会发展,并日益受到国家和市场语境中战略性目标的指引以及利益相关者的约束。知识生产不仅要生产纯粹的真理,以增加知识存量,更要产出服务于国家和区域发展的各类社会知识。

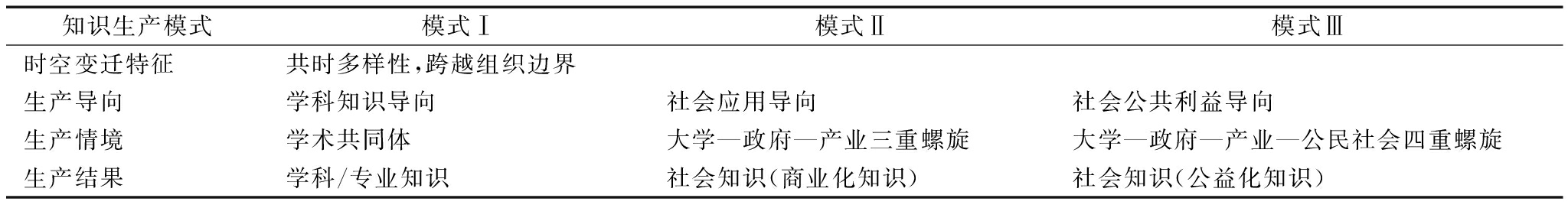

范式转型可谓是一场学术革命,有别于一般意义上的知识生产模式转变和研究思想改革,更多指向概念、理论、技术、方法的多重突破、创新和再造[17]。知识生产从模式Ⅰ到模式Ⅲ的演变,显示出无论在方法和技术上,还是在理论和模型上,知识生产都在从学术界向其它机构扩散,并逐渐成为一种在时空维度上弥散式开放的过程,从而加快知识生产者边界间的渗透[2]。知识生产范式的这种转型要求科技成果评价范式随之转变,二者的演变过程如表1、2所示。

表1 知识生产模式变迁

Tab.1 Transition of knowledge production model and paradigm of scientific and technological achievements evaluation

知识生产模式模式Ⅰ模式Ⅱ模式Ⅲ时空变迁特征共时多样性,跨越组织边界生产导向学科知识导向社会应用导向社会公共利益导向生产情境学术共同体大学—政府—产业三重螺旋大学—政府—产业—公民社会四重螺旋生产结果学科/专业知识社会知识(商业化知识)社会知识(公益化知识)

表2 科技成果评价范式转型

Tab.2 Paradigm transformation of scientific and technological achievements evaluation

成果评价范式范式Ⅰ范式Ⅱ范式Ⅲ时空变迁特征共时性的多元竞争与协调,组织群落评价哲学心理—行为主义社会—建构主义网络—生态主义价值导向基于高深知识的学术标准基于经济绩效的应用标准基于社会效益的综合标准评价情境学科内(手工作坊)跨学科(工业生产)超学科(信息技术)评价机制学者主导的同行评议院校内外合作的多元评价利益相关者卷入的立体评价观测重点目标达标度客户满意度 创新—服务贡献度

在时空转变视角下,多样性与开放性以及基于二者不同要素之间相互关联性的增强,使得知识生产模式变迁与科技成果评价范式转型形成某种共振。或者说,科技成果评价范式也呈现出由范式Ⅰ到范式Ⅱ再到范式Ⅲ的转变过程。值得注意的是,随着现代信息技术的广泛渗透,其对评价哲学、评价情境、评价方式、评价内容等都产生了深远影响,并极大提高了更多科技成果利益相关者对于评价活动的可及性与卷入度。

人们的思想行为总是有一定立场的,不管是自觉的立场还是不自觉的自发立场。这种认识和处理问题时所处地位及所持态度决定了人们看问题、想事情、做事情时的利益目标人群,而利益目标人群不同决定了认识事物时的价值评价标准也不一样。20世纪初,生物学界发生了进化观点与遗传观点之间的激烈论战。被新兴中产阶级视为科学理论而加以接受的进化论观点,却被贵族和地主阶级看成是谬误知识而加以排斥,双方对遗传观点也持截然相反的立场[18]。可见,立场不同决定了价值评价标准的差异。

随着知识生产从模式Ⅰ到模式Ⅲ的演变,与知识生产模式变化相对应的知识生产动力机制也从大学或科研院所到大学—产业—政府再到大学—产业—政府—公民社会,知识生产参与群体进一步多元化及社会参与空间不断扩大使得知识生产系统更加复杂,知识生产需兼顾更多立场和要求,决定了知识价值评判标准也需要更加多元化。根据哈贝马斯的观点,知识植根于社会的需要[19]。知识生产从模式Ⅰ到模式Ⅲ,不仅知识生产主体超脱了模式Ⅰ中的主要知识生产场所(大学),形成了多主体协同的网络化权力关系,而且知识生产类型也由模式Ⅰ强调的纯基础科学知识转向包括纯基础科学知识在内的多形态知识类型。模式Ⅰ主导下的知识生产直接指向学术卓越,与科学只追求知识增长的价值目标相契合,科学价值就是科技成果评价的唯一价值取向,且以同行评价为主。

知识生产模式转型后更加注重社会知识的生产,更强调知识生产的生产性和目的性,开展研究是为了回应特定现实需求,既凸显知识生产旨在获得知识这一直接任务的功能特征,又突出知识生产作为一种特殊生产性活动的社会特征和制度特征。当知识生产成为社会行为,特别是成为具有独特功能的社会劳动被纳入到社会分工体系后,知识生产的结果是知识生产者向其它环境(其他知识生产者、社会机构、其他用户等)提供的产品。因此,科技成果的服务对象、知识生产资源的提供者、学术同行、与知识生产紧密相关的其余群体、组织和个人,都是评价主体,不同主体采用合乎自己需要的标准评价知识产出。因此,知识生产模式转型要求在科技成果评价中扩展同行评价,形成纳入更多利益相关者的立体式评价。

在知识生产模式变革的大趋势下,科技成果评价既要主动适应外部环境变化,回应诸多外在需求,又要充分尊重知识生产的内在学术逻辑[20]。当前我国正大力推进同行评价、代表作评价,目的就是为了让科研工作者聚焦科技成果的原创性或突破性。无论是自然科学、社会科学中发现的规律,还是阐释、理解人文学科中的有关思维、精神现象,都要求体现创新[21]。评价科技成果必须以创新为起评点,而一直以来的评价实践也都是这样做的,因此本文不再赘述。

当前的科技成果评价更多关注对经济效益的贡献,较少关注科技成果的社会效益,过于看重论文、专利数量和经济效益等短期量化指标,无法反映出科技成果贡献的全貌。对科技成果贡献的评价包括学术价值贡献、经济价值贡献、社会价值贡献等在学术共同体之内及其之外其它一切范围和领域产生的积极影响,体现科技成果对学术、经济和社会发展的助推作用。

可以说,以创新和贡献为核心的科技成果质量评价涵盖了内适质量和外适质量,各利益相关者的需求都较好地得到了回应。创新性评价属于学术价值导向的内部质量评价,是以知识生产模式转型中学术卓越的要求为标准,主要由学术同行对科技成果的学术知识贡献进行评判。而以科技成果与市场、社会要求的一致性为标准进行的评价,则是由多元评价主体对科技成果的社会贡献进行的外适性质量评价。商业化知识和公益化知识主要强调知识的经济价值和社会价值,而科技成果评价要回应的是各利益相关者的需求,是对科技成果质量的全面评价,而不是只回应利益相关者中某一方某一方面的质量要求。科技成果的学术价值、经济价值、社会价值等评价都只是对科技成果某一方面质量的评价,如若仅仅评价科技成果某一方面的质量,就意味着只回应了政府、企业、学术共同体或者社会公众等某一利益相关者的需求,而以贡献为核心的科技成果评价能将全面质量的需求较好地整合起来,在不同利益主体间达成新的交互与平衡。

从方法学角度看,与创新相比,对科技成果贡献的评价则更为复杂。总体来看,对科技成果贡献的评价涉及两个层次。第一个层次是科技成果及其受众之间的互动以及社会互动指标的解释性说明。这就要求在评价过程中提交关于科技成果社会互动的陈述,即陈述其与政府、产业、公民等使用主体的社会互动案例,以及社会互动的定量数据,包括商业化收益、社会效益的体现等其它指标。社会互动指标的解释性说明是指对科技成果的社会互动活动与各项指标数据之间联系的一种描述。第二个层次是关于科技成果贡献的呈现,这种呈现不仅要描述科技成果在经济、社会、文化等方面作出的贡献,而且需提供能够支撑所描述贡献的具体证据。

知识生产模式Ⅰ凸显的是知识生产活动的认知和方法特征,停留于认识世界而缺乏对改造世界的现实关照。在学术期刊上发表论文是知识生产者呈现其科研成果的主要甚至是唯一途径,即科研成果主要是以论文为表征方式。但随着知识生产在时空维度上的越界,研究过程日益出现数字化倾向,科学研究的数字化以及同行之间、整个社会共享知识方式的变化,导致知识产出和研究成果的传播方式也发生重大转变。由此,研究过程中产生了新的知识分享方式,例如,通过学术博客的方式分享研究成果获得承认,并将其作为研究成果的组成部分。Hall[22]指出:“知识已远远超过规范的印刷文本、同行评议的期刊论文、书籍等表征形式,它是以一种动态方式进行创造、表征和分享的,它甚至是以博客、推特和网页等形式存在的数字内容。”以信息通讯技术为依托的“电态”知识兼备口传过程中“气态”知识与印刷品中“固态”知识的双重优点[23]。与过去相比,评价也可以附加到这些动态生产过程本身,而不仅仅只是覆盖作为研究结果的产品。所有这一切意味着,知识生产在产出形式上愈加多样化,如专著、论文、咨询报告、咨询服务、发明专利、管理与技术等[24],而在不同研究领域中,信息创意、体制、政策、方案、数据库、软件等也都是知识生产产出的表征形式。显然,在当前的科技成果评价中,这些新研究成果的表征形式没有被考虑在内。知识形态的改变,要求在科技成果评价中拓展科技成果范畴,增加新的评价对象,即除了传统论文、专著、专利等“固态”知识产品外,还要将成果的范畴拓展到“电态”知识产品上。

以知识生产模式转型为背景,关照当前科技成果评价,就是强调科技成果评价应该具有与知识生产模式转型要求相适应的评价模式。现行评价逻辑仍主要以传统学术范式为轴心,以同行评价为主,注重学术性论文的发表和科技成果的学术价值,一些新的科技成果表征形式及潜在评价主体没有被考虑在内,且即使有强调科技成果的社会影响或经济价值,却处于口头提倡状态,难以回应当前知识生产利益相关者各方的全面质量需求。在时空维度弥散性知识生产模式逐渐占据主导的时代,知识生产主体多元化、知识生产价值取向社会化以及知识生产产品多样化要求科技成果评价进行范式转型。随着科技成果以“电态”知识产品的形式出现,在科技成果评价中,要将这些“电态”知识产品纳入到评价中,且除同行外,还要考虑更多相关主体的评价需求,既要彰显知识生产的内在逻辑,又要彰显公共利益的价值坚守,要整合与平衡知识生产范式转型背景下社会整体的公共利益,建立综合质量评价体系。

在以创新和贡献为核心的科技成果评价范式中,创新与贡献不仅是相互联系的,也是相互影响、相互作用的,二者在共同回应知识生产模式转型总体要求的同时,也共同保障知识生产的全面质量。一方面,科技成果的创新性评价回应了共时多样性知识生产模式提出的知识创新要求,是保障科技成果质量的内部手段,承担着科技成果对学术共同体内部的适应性评价,只有较好地发挥知识创新贡献评价的质量鉴定、质量导向和质量调节作用,才能使科技成果内部同行的适应性评价更好地促进科技成果外部适应性效果的发挥;另一方面,科技成果的外部适应性评价也会影响创新性知识贡献的评价,适应性越好,创新性知识贡献评价的价值就越大,反之越小。

现阶段,对于科技成果贡献的评价存在一定难度,还需进一步探索。具体而言,不仅缺乏分析、测量贡献的方法和工具,而且对贡献的认定还需要有统一标准。从方法学上看,对科技成果贡献的评价面临数据收集更加复杂且对于贡献的认定在一定程度上取决于使用情境及使用者主观评价等问题。此外,成果转化合同金额等商业化收益指标对社会发展也存在直接影响,经济价值贡献与社会价值贡献很难清晰分割。在对科技成果贡献评价指标探索的过程中,除同行学者外,还需要更多利益相关者群体参与,测量标准和不同主体各自评价指标认定还需要在未来研究中确定。

[1] 吉本斯,陈洪捷,沈文钦. 知识生产的新模式——当代社会科学与研究的动力学[M]. 北京:北京大学出版社,2011.

[2] 郭芳芳,张男星. 高深知识的生产变革与高等教育绩效评价[J]. 复旦教育论坛,2012,10(6):5-9.

[3] CARAYANNIS E G,CAMPBELL D F J. "Mode 3" and "Quadruple Helix":toward a 21st century fractal innovation ecosystem[J]. International Journal of Technology Management,2009,46(3/4):201.

[4] 张继明. 知识生产模式变迁视角下大学治理模式的演进及其反思[J]. 江苏高教,2019(4):9-17.

[5] 黄瑶,王铭. “三螺旋”到“四螺旋”:知识生产模式的动力机制演变[J]. 教育发展研究,2018,38(1):69-75.

[6] 麦均洪,龙飘. 基于知识生产模式3的高校科技成果转化模式变革:以广东省为例[J]. 科技管理研究,2020,40(19):110-115.

[7] 马廷奇,许晶艳. 知识生产模式转型与学科建设模式创新[J]. 研究生教育研究,2019(2):66-71.

[8] 武学超. 知识生产范式转型及对大学学术职业的影响[J]. 科技进步与对策,2018,35(1):149-153.

[9] 卓泽林. 大学知识生产范式的转向[J]. 教育学报,2016,12(2):9-17.

[10] 蒋文昭,王新. 知识生产模式转型与高校科研支持体系变革[J]. 中国高校科技,2018(8):14-17.

[11] 蒋文昭. 基于模式3的大学知识生产方式变革[J]. 黑龙江高教研究,2017,35(4):34-37.

[12] 宗晓华,张强,占茜. 以社会贡献界定卓越科研:澳大利亚大学的社会互动与影响力评价[J]. 大学教育科学,2020,11(1):58-65.

[13] 张乾友.个人知识、专业知识与社会知识:知识生产的历史叙事[J].自然辩证法通讯,2017,39(1):100-109.

[14] 田甲乐. 科学知识的公共性与科学知识生产的民主化[J]. 自然辩证法研究,2018,34(7):35-40.

[15] 张应强.高等教育现代化的反思与构建[M].哈尔滨:黑龙江教育出版社,2000.

[16] 陈乐. 知识生产模式转型驱动下研究型大学改革路径研究[J]. 高校教育管理,2019,13(3):10-18,60.

[17] 黄巨臣. 我国高等教育研究范式转型及其突破路径[J]. 教育科学,2019,35(3):51-60.

[18] 马来平.科学的社会性和自主性:以默顿科学社会学为中心[M].北京:北京大学出版社,2012.

[19] 杰勒德·德兰迪.知识社会中的大学[M].黄建如,译.北京:北京大学出版社,2019.

[20] 白强. 大学知识生产模式变革与学科建设创新[J].大学教育科学,2020,11(3):31-38.

[21] 叶继元. 学术“全评价”分析框架与创新质量评价的难点及其对策[J]. 河南大学学报(社会科学版),2016,56(5):151-156.

[22] HALL B. Beyond epistemicide: knowledge democracy and higher education[C]//International Symposium on Higher Education in the Age of Neo Liberalism and Audit Cultures.Regina:University of Regina,2015.

[23] 赵涛. 论网络时代知识生产方式的变迁与演替[J]. 自然辩证法研究,2014,30(12):62-68.

[24] 晏成步.大学教师学术职业转型:基于知识资本的审视[J]. 教育研究,2018,39(5) :148-153.