0 引言

国务院印发的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,对新能源提出了新要求,为新能源行业未来发展提供了新机遇。随着经济社会高质量发展,现实中能源资源消耗以及环境污染成为各国家地区发展难题。各国家地区逐渐重视新能源发展,并基于自身资源和国情制定新能源发展战略。在国务院印发的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中,对新能源提出了新的规划,为新能源行业未来发展提供了新机遇。近年来,随着创新作用的凸显,企业间竞争从人力资源优势竞争,发展到企业规模优势竞争,最后演变成为技术创新优势竞争。新能源企业整体上存在技术创新水平不高、行业内部差距较大、区域间发展水平不均衡等问题,严重阻碍其平稳良性发展。本文研究旨在解决两个基本问题:第一,新能源企业技术创新效率实际水平及其收敛性如何?第二,技术创新效率收敛性会受哪些因素的影响?DEA-RAM模型和经济收敛理论正好满足本文研究需要。

1 文献回顾

现有技术创新效率研究主要集中在3个方面:研究方法、研究层面以及影响因素。首先,研究方法主要有参数方法和非参数方法两种。参数方法的代表是SFA模型,该方法由Aigner等[1]、Meeusen等[2]提出,具体做法是假设投入与产出之间存在一个明确的生产函数,然后将一组投入产出数据代入生产函数求得未知参数,这样便得到生产函数的具体表达形式,求解过程类似于数学中给定一组函数值求解未知量。非参数方法的代表是DEA模型[3],主要是通过线性规划方法计算生产前沿面,好处在于不需要事先估计生产函数,操作简单,因而被国内外学者广泛使用。其次,研究层面集中在企业、行业以及区域层次。学者们认为,企业实际上是创新决策的最小可行化单元,研究企业技术创新效率水平是研究其它层面的基础[4],但由于企业层面数据难以获取,大部分企业层面的技术创新效率研究关注规模以上工业企业[5]或上市企业[6]。进一步地,有学者指出,行业是企业构成的集合,比较不同行业间技术创新效率水平有助于行业间相互学习、取长补短[7]。在此基础上,学者进一步扩大研究范围,对区域层面的技术创新效率进行研究,为政策制定提供依据[8]。最后,影响因素可分为企业内因与外因。内因主要包括公司规模[9]、公司股权结构[10]、资本密集度、所有制类型[11]、创新氛围、人才结构[12]、研发经费内部支出(王黎萤等,2018)等;外因主要有社会投入、产业高级化(吴传清等,2017)、市场集中度、政府支持[13]、经济发展水平、基础设施[14]、信息化水平(张曦、郭淑芬,2020)等。

收敛性最初被用于研究区域间经济发展随时间推移的动态变化情况(杨朝峰等,2015),随着收敛性研究不断深入,收敛性研究范围不断扩大,具体有农业劳动生产率收敛性研究[15]、中国工业环境效率收敛性研究[16]、服务业碳生产率收敛性研究(滕泽伟等,2017)等。近年来,技术创新效率重要性凸显,学者们对于技术创新效率收敛性越来越关注(沈能等,2019)。从研究层面看,技术创新效率收敛性研究主要集中在区域以及(内地)行业层面,其中,区域层面的研究包括中国三大区域[17]以及内地各省份[18]等。此外,有学者指出,考虑到地理学第一定律,在对区域间技术创新效率进行收敛性研究时,应将空间作用纳入计量经济模型(吕岩威等,2020)。由于数据获取难度较大,行业层面技术创新效率收敛性研究较为匮乏,并且主要集中在高技术行业[19]。

通过以上文献分析可知,现有技术创新效率和收敛性研究较为丰富,但存在可以进一步完善之处:第一,宏观和中观层面的技术创新效率研究相对丰富,但微观层面的公司个体研究呈现“百家争鸣”,新能源类高技术新兴领域的微观研究需要进一步深入。第二,传统技术效率评价方法要求投入与产出要素同比例变动,并且需要主观设定方向向量。由于被评价个体投入产出数据可能存在非零松弛,造成测量结果偏差。因此,改进以往评价方法显得尤为重要。第三,对于技术创新效率的收敛性,以往研究主要集中在区域层面,分析区域间产生趋同的原因,较少关注个体层面技术创新效率的相互影响。个体是构成区域的基本要素,研究个体间技术创新效率的影响,可以在微观层面上探究技术创新效率收敛性发生机制。

与已有文献相比,本文主要研究贡献如下:第一,构建改进的DEA-RAM模型,避免主观设定方向向量,使评价结果更准确。由于新能源企业技术创新投入产出数据普遍存在非零松弛,为了避免主观设定方向向量导致新能源企业技术创新效率测量不准确,使用改进评价模型更贴近现实。第二,构建基于个体层面而非区域层面的技术创新效率收敛性分析模型,拓展收敛性研究范围。以往研究主要关注区域间技术创新效率收敛性,很少有学者研究基于新能源企业的技术创新效率收敛性。而个体是构成区域的基本元素,对个体进行分析,不仅可以把握个体技术创新收敛性效应,而且可以探究区域层面的技术创新收敛性情况。

2 新能源企业技术创新效率评价

2.1 模型与指标体系构建

2.1.1 模型构建

考虑到新能源企业特点及投入产出数据非零松弛特性,本文参照Aide等[20]的研究成果,构建基于期望产出的新能源企业技术创新效率评价模型,RAM模型构建方法如下:

(1)

式(1)中,各变量含义如下: 代表新能源企业N类初始投入要素;

代表新能源企业N类初始投入要素; 代表新能源企业M类中间产出要素;J为新能源企业个数;在计算所有被评价的决策单元投入产出极差[max(xnj)-min(xnj)]与[max(ynj)-min(ynj)]的基础上,界定松弛变量

代表新能源企业M类中间产出要素;J为新能源企业个数;在计算所有被评价的决策单元投入产出极差[max(xnj)-min(xnj)]与[max(ynj)-min(ynj)]的基础上,界定松弛变量 的调整区间如下:

的调整区间如下:

(2)

由松弛定义可知, 介于零和极差之间,即:

介于零和极差之间,即:

(3)

式(3)中,*表示模型取得最优解时的值,λ*是模型取得最优解时每个新能源企业在经济现实中可能达到的最大相对效率横截面观察值的权重。令所有横断面观察值的权重变量和等于1,即:

(4)

上式表明生产技术为可变规模报酬(VRS),线性规划模型将非效率程度最大化目标函数值设定为max(·)∈[0,1],那么第k个新能源企业技术创新效率变为:

(5)

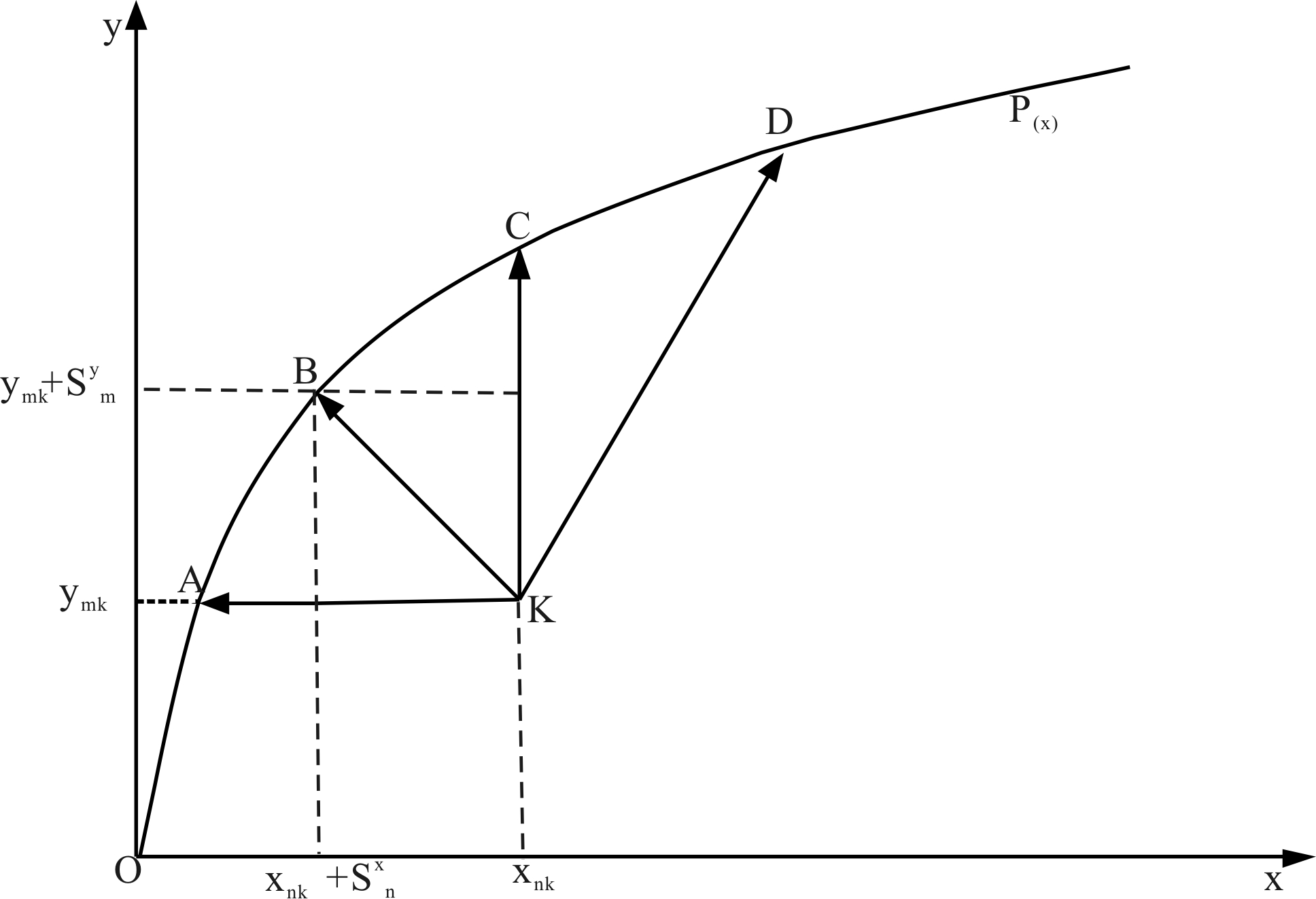

θk∈[0,1]表明新能源企业技术创新效率存在上下边界,并可以比较大小。θk=1表示新能源企业技术创新效率达到最优状态,此时要素投入达到最小值,要素产出达到最大值。也就是说,投入松弛与产出松弛均等于零,达到帕累托最优。新能源企业技术创新效率模型如图1所示。图1中,横轴表示投入要素x,纵轴表示期望产出要素y,图中抛物线构成新能源企业技术创新效率的最优生产前沿面。假设决策单元为K,该决策单元当前投入产出点K需要沿着KB方向投影,此时产出增加,而投入减小,因而效率是向着好的方向发展的。KA和KC代表传统投入产出情况,也就是传统DEA测算方法,从图1可以看出,KD方向效率并没有变好的倾向[21]。

2.1.2 指标体系建立

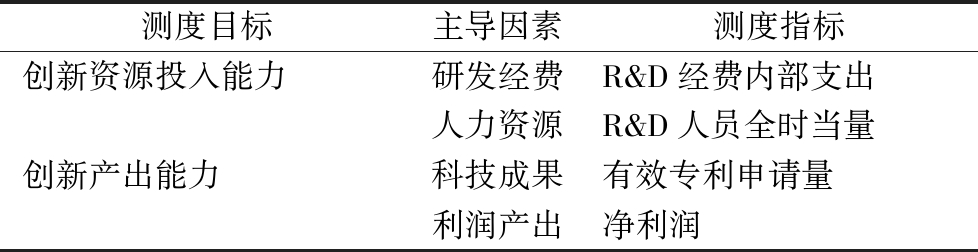

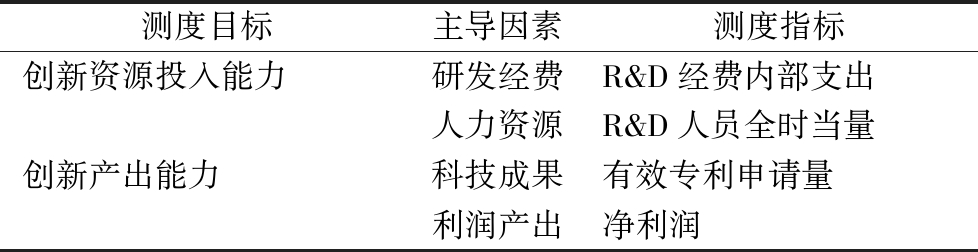

本文选取各年份R&D人员折合全时当量与R&D经费内部支出作为技术创新投入变量;选取各年份新能源企业发明专利数、公司净利润作为技术创新产出变量,具体如表1所示。

表1 具体测量指标

Tab.1 Specific measurement indicators

测度目标主导因素测度指标创新资源投入能力研发经费R&D经费内部支出人力资源R&D人员全时当量创新产出能力科技成果有效专利申请量利润产出净利润

(1)技术创新投入指标。在创新研发投入过程中,新能源企业资本投入与劳动力投入被当作最基本的投入要素。研发资金投入是指新能源企业在进行新产品开发、新技术研究过程中投入的费用。创新对于企业来说是一个高风险、高收益的过程,企业为了取得超额利润,通常会加大研发资金投入力度。因此,研发资金投入也被称为创新产出的前置要素。新能源企业在大量研发资金投入后,需要研发人员对资金进行调度、管理、使用,研发人员资金管理水平直接影响创新产出质量及效率。

(2)技术创新产出指标。新能源企业创新产出可分为经济产出和知识产出。新能源企业创新成果在经过一系列转化过程后,能够帮助企业在市场上获得可观的利润。专利既是新能源企业研发的重要成果,也是创新知识的客观载体。因此,参考韩东林等[22]、陈升等[23]的做法,采用净利润与专利申请数客观地反映新能源企业产出情况。

2.2 数据来源

新能源上市企业作为新能源企业的代表,可以有效反映整体行业技术创新效率水平。本文在选取新能源上市企业作为样本分析时,严格遵循新能源行业上市分类标准,经过如下筛选流程:首先,为了确保时间跨度,本文选取2014-2018年数据,剔除2014年后上市的新能源企业,包括珠海港、振江股份、赢合科技等公司。在资料收集过程中,上市企业2019年的年度报告并未公布,为了确保数据的精确性,本文没有对2019年相关数据进行统计。其次,剔除2014—2018年被强制退市或作ST、ST*处理的企业,如中天、新光、斯太等。最后,剔除豫能控股、天富能源等研发数据缺失企业。最终,整理得到78家新能源上市企业作为研究样本。虽然78家新能源上市企业并不能完整地反映出新能源企业技术创新效率整体水平,但经过筛选的样本企业可以比较客观地反映出新能源企业技术创新效率整体状况及发展趋势。所有样本数据均来源于深圳证券交易所、上海证券交易所、国家统计局网站、国家知识产权局网站等。

考虑到部分新能源上市企业2014年研发人员数据缺失,本文采用褚刚[24]的方法,对2014年缺失数据进行推理插补。在对新能源上市企业研发人员数据以及上市企业总人数进行回归分析后,发现二者相关性显著,超过95%。因此,采用如下公式对新能源上市企业2014年研发人员数据缺失值进行插补。

RPi=AVi*HCi

(6)

式(6)中,RPi代表第i个新能源上市企业研发人员,AVi代表第i个新能源上市企业2015—2018年研发人员占各年份企业员工总数比率的平均值,HCi代表第i个新能源上市企业2014年员工总数。同时,为了消除价格因素对新能源上市企业净利润数据的影响,本文以2014年为基期,将其余年份各新能源上市企业净利润数据折换成基期不变价。

新能源上市企业的投入产出数据来源于各上市企业年度报告以及国家知识产权局,投入要素指标与产出要素指标特征如表2所示。

表2 2014-2018年投入产出要素指标数据特征描述

Tab.2 Characteristic description of input-output factor indicator data from 2014 to 2018

指标有效专利申请量净利润科研人员数研发投入max(最大值)237822643551271413859261778272min(最小值)0-23075190396578002.14med(中间值)30160464233.728081066405.31mean142.25910651215.91307.14350202918.8s.d.334.0227103953994575.291025301018

从表2可以看出:在创新资源投入要素方面,不同新能源上市企业创新投入情况大不相同。在研发投入中,投入最多的新能源上市企业是投入最少企业的16 024倍,标准差也远远大于中值;科研人员投入中,最大值为41 385,是研发人员投入最少企业的6 897.5倍。可见,不同企业对创新投入的重视程度不同,创新资源投入相差较大。在创新产出要素方面,不同新能源上市企业产出能力也大不相同。少数新能源上市企业连续多年有效专利申请量为零,并且少数新能源上市企业经营业绩为负,导致新能源上市企业样本数据波动性较大。为了避免样本数据波动性带来统计分析误差,本文在对78家新能源上市企业进行技术创新效率分析时,采用式(7)对创新投入与产出要素等数据进行标准化处理。

(7)

2.3 实证研究

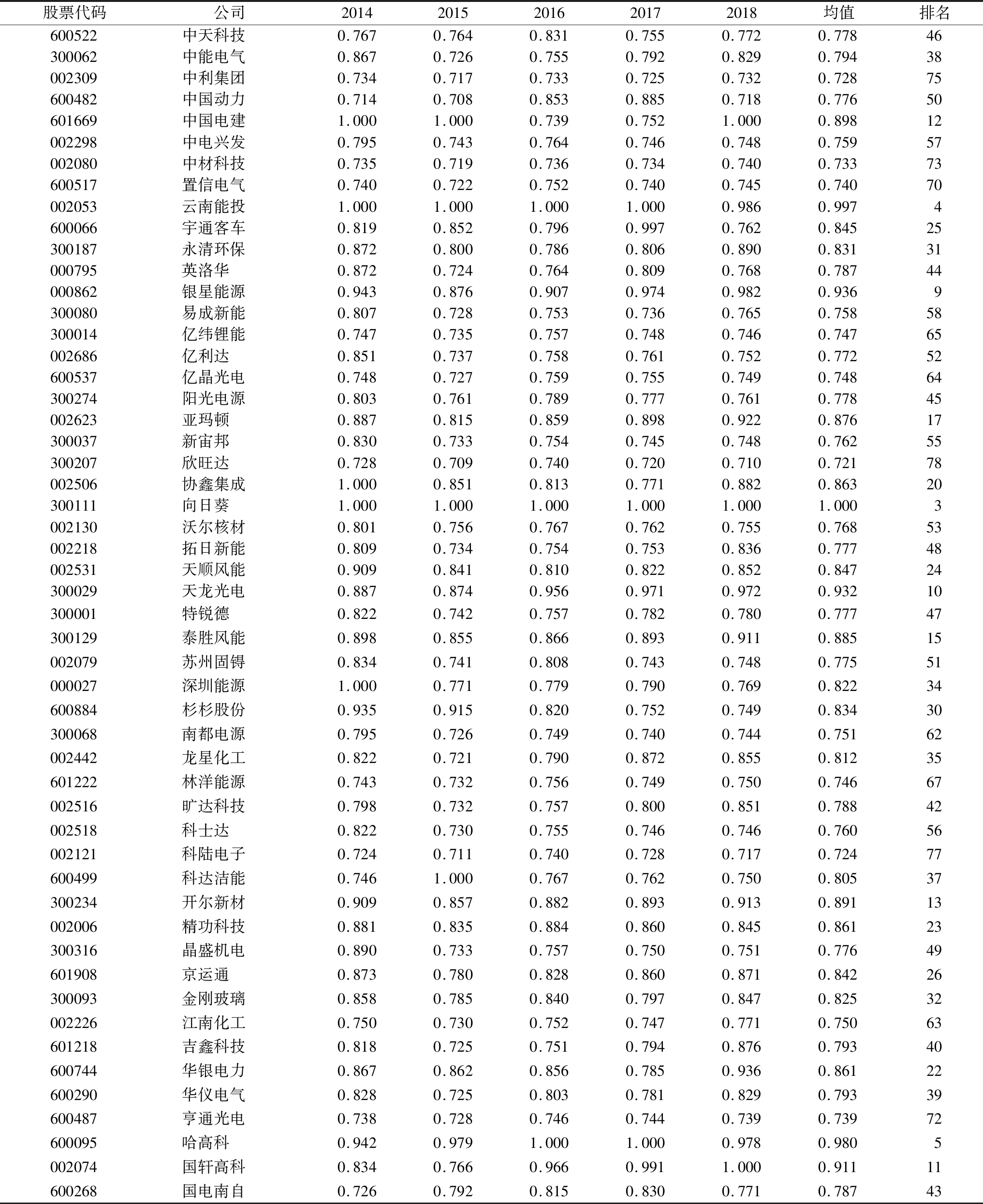

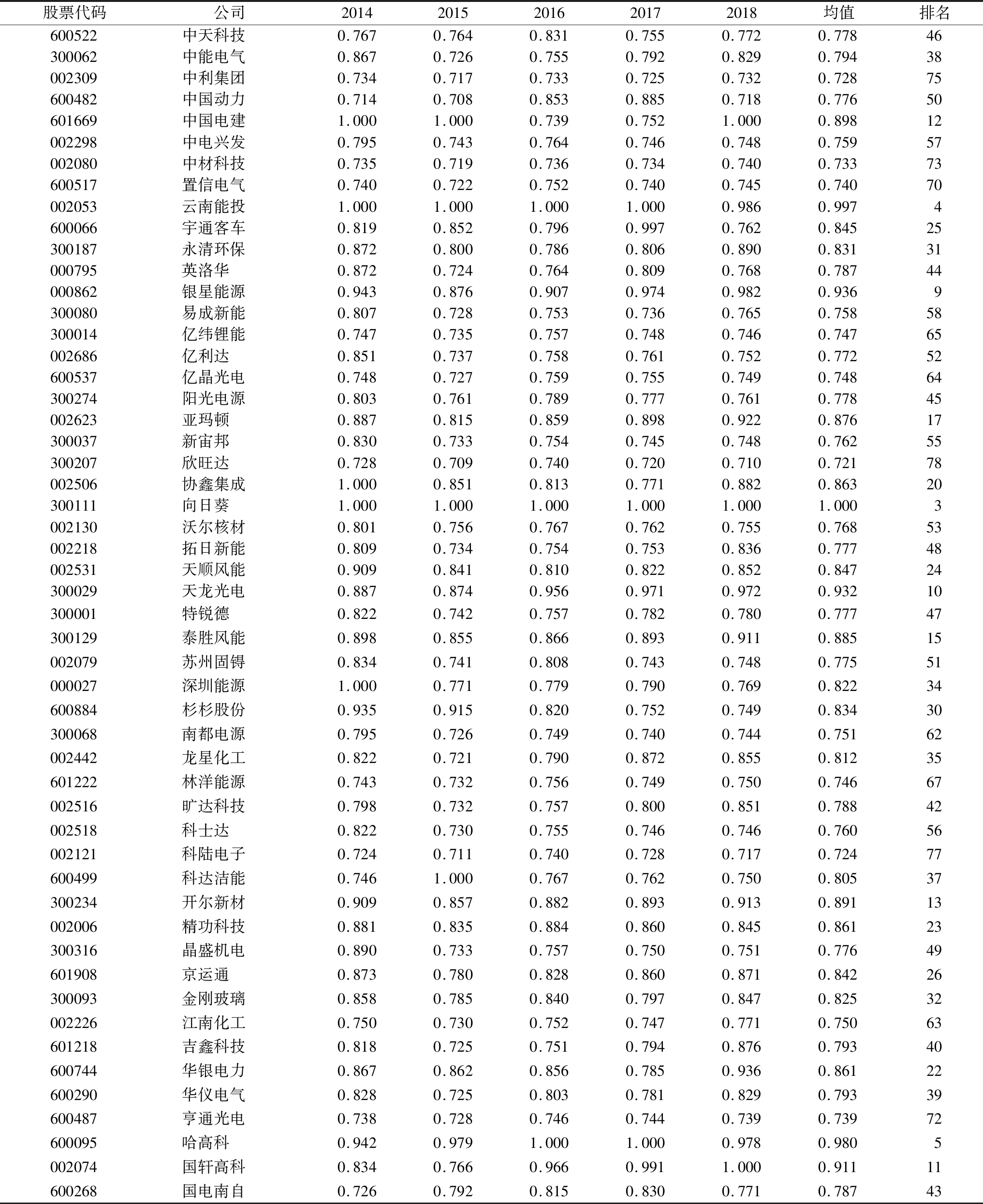

本文使用数据包络分析软件Maxdea6.6,运用RAM模型对2014—2018年78家新能源企业样本数据进行技术创新效率分析,具体结果如表3所示。

表3 基于DEA-RAM模型的技术创新效率测算结果(2014—2018年)

Tab. 3 Calculation results of technological innovation efficiency based on DEA-RAM model (2014-2018)

股票代码公司20142015201620172018均值排名600522中天科技0.7670.7640.8310.7550.7720.77846300062中能电气0.8670.7260.7550.7920.8290.79438002309中利集团0.7340.7170.7330.7250.7320.72875600482中国动力0.7140.7080.8530.8850.7180.77650601669中国电建1.0001.0000.7390.7521.0000.89812002298中电兴发0.7950.7430.7640.7460.7480.75957002080中材科技0.7350.7190.7360.7340.7400.73373600517置信电气0.7400.7220.7520.7400.7450.74070002053云南能投1.0001.0001.0001.0000.9860.9974600066宇通客车0.8190.8520.7960.9970.7620.84525300187永清环保0.8720.8000.7860.8060.8900.83131000795英洛华0.8720.7240.7640.8090.7680.78744000862银星能源0.9430.8760.9070.9740.9820.9369300080易成新能0.8070.7280.7530.7360.7650.75858300014亿纬锂能0.7470.7350.7570.7480.7460.74765002686亿利达0.8510.7370.7580.7610.7520.77252600537亿晶光电0.7480.7270.7590.7550.7490.74864300274阳光电源0.8030.7610.7890.7770.7610.77845002623亚玛顿0.8870.8150.8590.8980.9220.87617300037新宙邦0.8300.7330.7540.7450.7480.76255300207欣旺达0.7280.7090.7400.7200.7100.72178002506协鑫集成1.0000.8510.8130.7710.8820.86320300111向日葵1.0001.0001.0001.0001.0001.0003002130沃尔核材0.8010.7560.7670.7620.7550.76853002218拓日新能0.8090.7340.7540.7530.8360.77748002531天顺风能0.9090.8410.8100.8220.8520.84724300029天龙光电0.8870.8740.9560.9710.9720.93210300001特锐德0.8220.7420.7570.7820.7800.77747300129泰胜风能0.8980.8550.8660.8930.9110.88515002079苏州固锝0.8340.7410.8080.7430.7480.77551000027深圳能源1.0000.7710.7790.7900.7690.82234600884杉杉股份0.9350.9150.8200.7520.7490.83430300068南都电源0.7950.7260.7490.7400.7440.75162002442龙星化工0.8220.7210.7900.8720.8550.81235601222林洋能源0.7430.7320.7560.7490.7500.74667002516旷达科技0.7980.7320.7570.8000.8510.78842002518科士达0.8220.7300.7550.7460.7460.76056002121科陆电子0.7240.7110.7400.7280.7170.72477600499科达洁能0.7461.0000.7670.7620.7500.80537300234开尔新材0.9090.8570.8820.8930.9130.89113002006精功科技0.8810.8350.8840.8600.8450.86123300316晶盛机电0.8900.7330.7570.7500.7510.77649601908京运通0.8730.7800.8280.8600.8710.84226300093金刚玻璃0.8580.7850.8400.7970.8470.82532002226江南化工0.7500.7300.7520.7470.7710.75063601218吉鑫科技0.8180.7250.7510.7940.8760.79340600744华银电力0.8670.8620.8560.7850.9360.86122600290华仪电气0.8280.7250.8030.7810.8290.79339600487亨通光电0.7380.7280.7460.7440.7390.73972600095哈高科0.9420.9791.0001.0000.9780.9805002074国轩高科0.8340.7660.9660.9911.0000.91111600268国电南自0.7260.7920.8150.8300.7710.78743

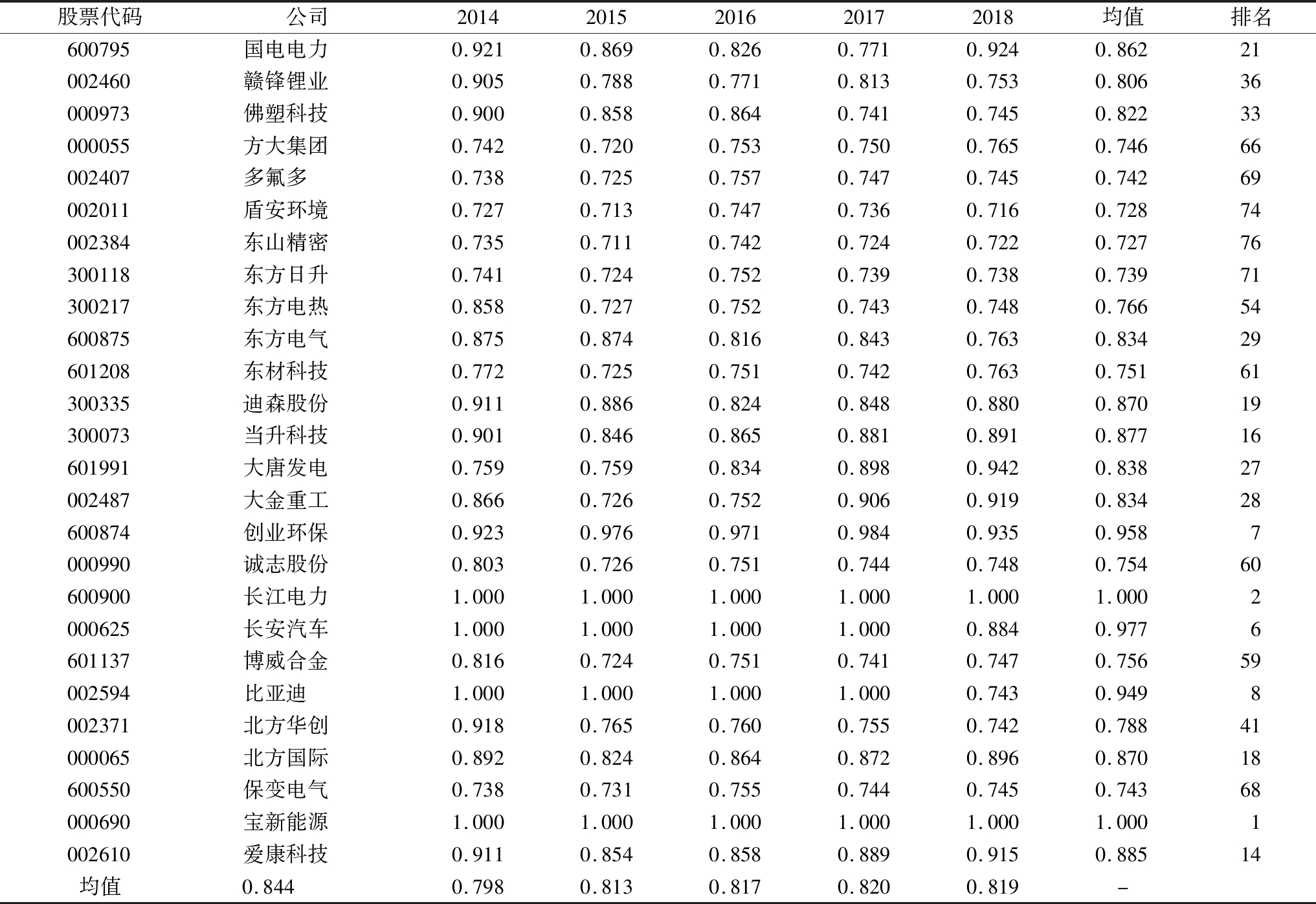

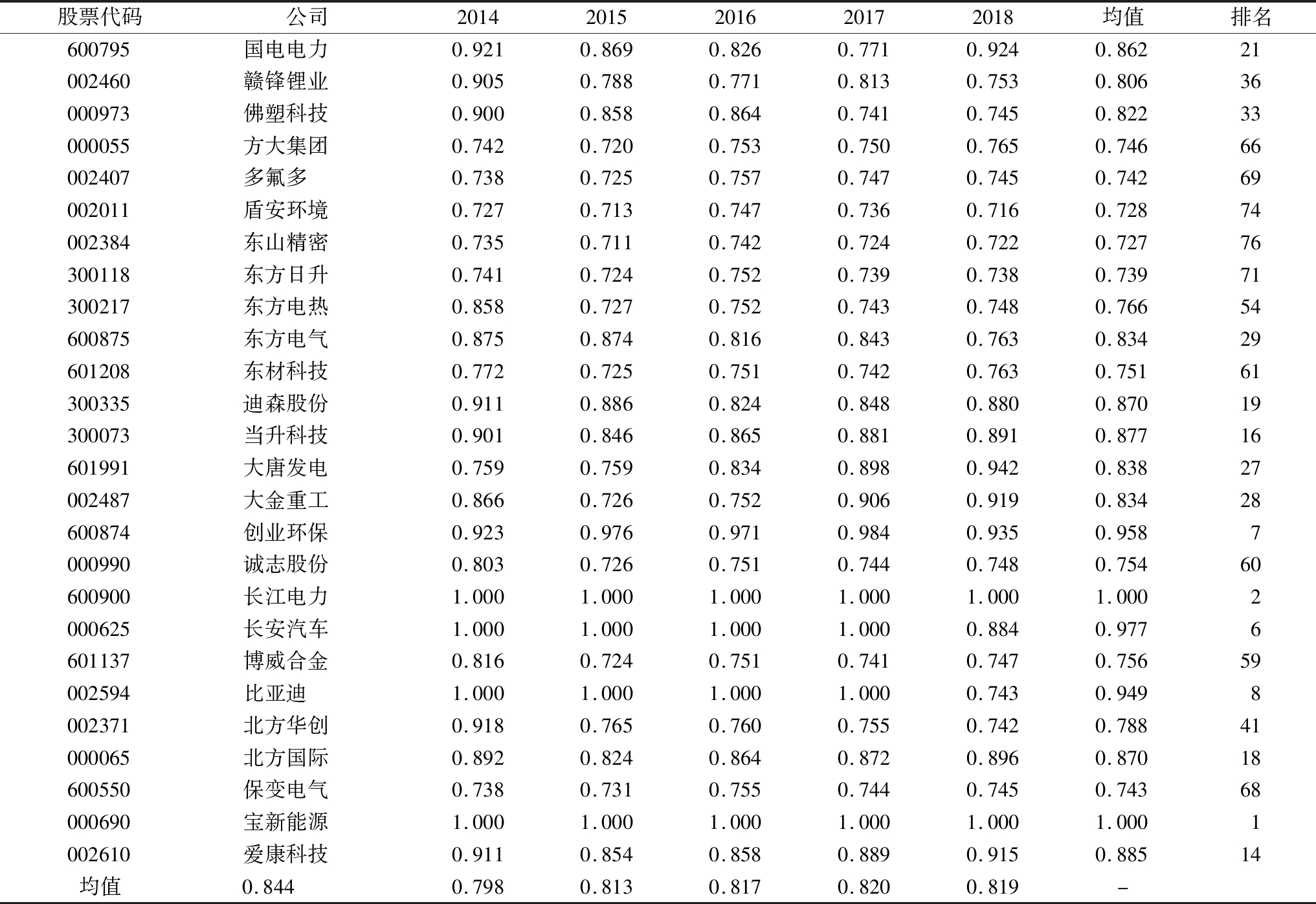

续表3 基于DEA-RAM模型的技术创新效率测算结果

Tab. 3(Contniued) Calculation results of technological innovation efficiency based on DEA-RAM model (2014-2018)

股票代码公司20142015201620172018均值排名600795国电电力0.9210.8690.8260.7710.9240.86221002460赣锋锂业0.9050.7880.7710.8130.7530.80636000973佛塑科技0.9000.8580.8640.7410.7450.82233000055方大集团0.7420.7200.7530.7500.7650.74666002407多氟多0.7380.7250.7570.7470.7450.74269002011盾安环境0.7270.7130.7470.7360.7160.72874002384东山精密0.7350.7110.7420.7240.7220.72776300118东方日升0.7410.7240.7520.7390.7380.73971300217东方电热0.8580.7270.7520.7430.7480.76654600875东方电气0.8750.8740.8160.8430.7630.83429601208东材科技0.7720.7250.7510.7420.7630.75161300335迪森股份0.9110.8860.8240.8480.8800.87019300073当升科技0.9010.8460.8650.8810.8910.87716601991大唐发电0.7590.7590.8340.8980.9420.83827002487大金重工0.8660.7260.7520.9060.9190.83428600874创业环保0.9230.9760.9710.9840.9350.9587000990诚志股份0.8030.7260.7510.7440.7480.75460600900长江电力1.0001.0001.0001.0001.0001.0002000625长安汽车1.0001.0001.0001.0000.8840.9776601137博威合金0.8160.7240.7510.7410.7470.75659002594比亚迪1.0001.0001.0001.0000.7430.9498002371北方华创0.9180.7650.7600.7550.7420.78841000065北方国际0.8920.8240.8640.8720.8960.87018600550保变电气0.7380.7310.7550.7440.7450.74368000690宝新能源1.0001.0001.0001.0001.0001.0001002610爱康科技0.9110.8540.8580.8890.9150.88514均值0.8440.7980.8130.8170.8200.819-

进一步地,分析新能源行业技术创新效率区域分布情况,如表4所示。

表4 技术创新效率区域分布情况

Tab.4 Regional distribution of technological innovation efficiency

区域2014年2015年2016年2017年2018年均值东部0.8400.7920.8090.8100.8180.814中部0.8340.7890.7980.8150.8070.809西部0.9180.8950.8950.9120.8760.899

从对新能源企业技术创新效率实证研究结果可以看出:

(1)新能源企业技术创新效率水平不高。根据表3统计结果,整体来看,78家新能源企业近5年技术创新效率值处于0.708~1.000之间,技术创新效率平均值为0.819,在5年平均统计结果中,大于0.819的企业有34家,小于平均值的企业有44家。设定技术创新效率值大于等于0.9的企业为技术创新效率较高企业,大于等于0.8小于0.9的企业为中等技术创新效率企业,小于0.8的企业则为技术创新效率较低企业。从近5年均值看,有11家新能源企业技术创新效率较高,26家技术创新效率处于中等水平,41家技术创新效率水平较低。技术创新效率连续5年处于最优生产前沿面上的企业只有3家,分别是宝新能源、长江电力以及向日葵,3家企业技术创新效率为最优值1。排名后10位的新能源企业技术创新效率值均低于0.75,参照最优生产前沿面上的企业,此类新能源企业技术创新效率至少有25%的提升空间。综上可知,我国新能源企业技术创新效率水平不高,仍有较大提升空间。

从新能源发展角度分析发现,政府在新能源企业创新活动中扮演重要角色。通常情况下,在市场创新动力不足的情况下,政府采取适当措施为新能源企业提供必要的支持,不仅会改善企业经营状况,引导企业将更多资源投入到创新活动中,而且能够促使新能源行业形成良好的创新态势。一旦政府忽略市场自身规律,为企业提供过多支持,引发企业过度投资,则会对市场机制运行效率产生负向影响。以新能源汽车为例,中央和地方政府将发展新能源汽车视为中国在汽车领域实现“弯道超车”的机遇,大力支持新能源汽车创新发展。在刺激新能源汽车企业创新的同时,导致产业粗放式发展,造成新能源企业产能过剩。在国家发改委重点调控的六大产能过剩行业中,光伏、风电两个新兴行业赫然在列。因此,应提升新能源企业技术创新效率,政府适度干预,发挥市场机制作用,使缺乏竞争力的企业退出新能源行业。

(2)新能源企业技术创新效率受政策和市场的影响较大。从表3统计分析结果可以看出,2014年新能源企业技术创新效率为5年来的最高水平0.844,其主要原因是新能源企业投入了更多创新资源,从而降低了未来盈利水平。2014年4月24日,十二届全国人大常委会第八次会议表决通过《环保法修订案》,促进了新能源产业蓬勃发展。然而,临时调整企业中长期投资决策,增加投入会造成企业短期经营压力,需要考虑时滞性。从表4可以看出,2015年技术创新效率明显下降,但2016年开始震荡回升。可见,相关法案的提出造成新能源企业短期经营压力,导致大部分新能源企业技术创新效率在2014年处于高点。

(3)西部新能源企业技术创新效率均值显著高于其它两个区域。由表4统计结果可以看出,2014—2018年西部地区新能源企业技术创新效率均值均高于东部及中部地区,主要原因如下:首先,西部地区新能源企业样本数量较小,主要集中在重庆、成都等技术水平较高城市。其次,新能源企业区域特点鲜明。近年来,在区域优势及资源禀赋的影响下,我国新能源企业出现明显的产业聚集特征。西部地区硅晶体太阳能电池板企业与核能企业发展迅速,光伏产业、生物质能以及风能具有良好的资源禀赋和较大的发展空间[25]。西部地区新能源企业依据独特的地理位置优势,取得了较好的技术创新效率。最后,西部地区新能源企业技术溢出效益显著,自主创新能力得到有效提升,从而赶超中部、东部地区。东部地区产业技术创新效率大于中部地区,排名第二。相较于中部地区,东部地区经济发达、人力资源丰富、交通运输通畅[26],聚集了全国约1/3的新能源企业,是我国重要新能源研发和制造基地,这一系列优势使得东部地区产业技术创新效率较高。

3 新能源企业技术创新效率收敛性分析

为了动态、全面地研究新能源企业技术创新效率实际演化趋势及特征,本文采用δ收敛性检验、绝对β收敛性检验及条件β收敛性检验对78家新能源企业技术创新效率作进一步分析。

3.1 δ收敛性检验

在δ收敛检验中,相关指标包括δ收敛指数、变异系数、标准差和泰尔指数等。因为变异系数可以比较不同量纲间的数据指标,故本文使用无权重的变异系数对新能源企业技术创新效率进行检验。若随着时间推移,反映离散程度的变异系数减小,则说明存在δ收敛。变异系数公式定义如下:

(8)

(9)

式(8)中,δt表示技术创新效率标准差,Ei,t代表第i个新能源企业第t年技术创新效率值, 代表第t年所有新能源企业技术创新效率均值,N表示新能源企业个数。式(9)中,CV代表变异系数。为了探究全国及不同地区新能源企业技术创新效率收敛状况,将新能源企业按照总公司所在地理位置,划分为东、中、西部地区新能源企业,并根据式(8)(9)对我国不同区域新能源企业技术创新效率δ收敛性进行分析。

代表第t年所有新能源企业技术创新效率均值,N表示新能源企业个数。式(9)中,CV代表变异系数。为了探究全国及不同地区新能源企业技术创新效率收敛状况,将新能源企业按照总公司所在地理位置,划分为东、中、西部地区新能源企业,并根据式(8)(9)对我国不同区域新能源企业技术创新效率δ收敛性进行分析。

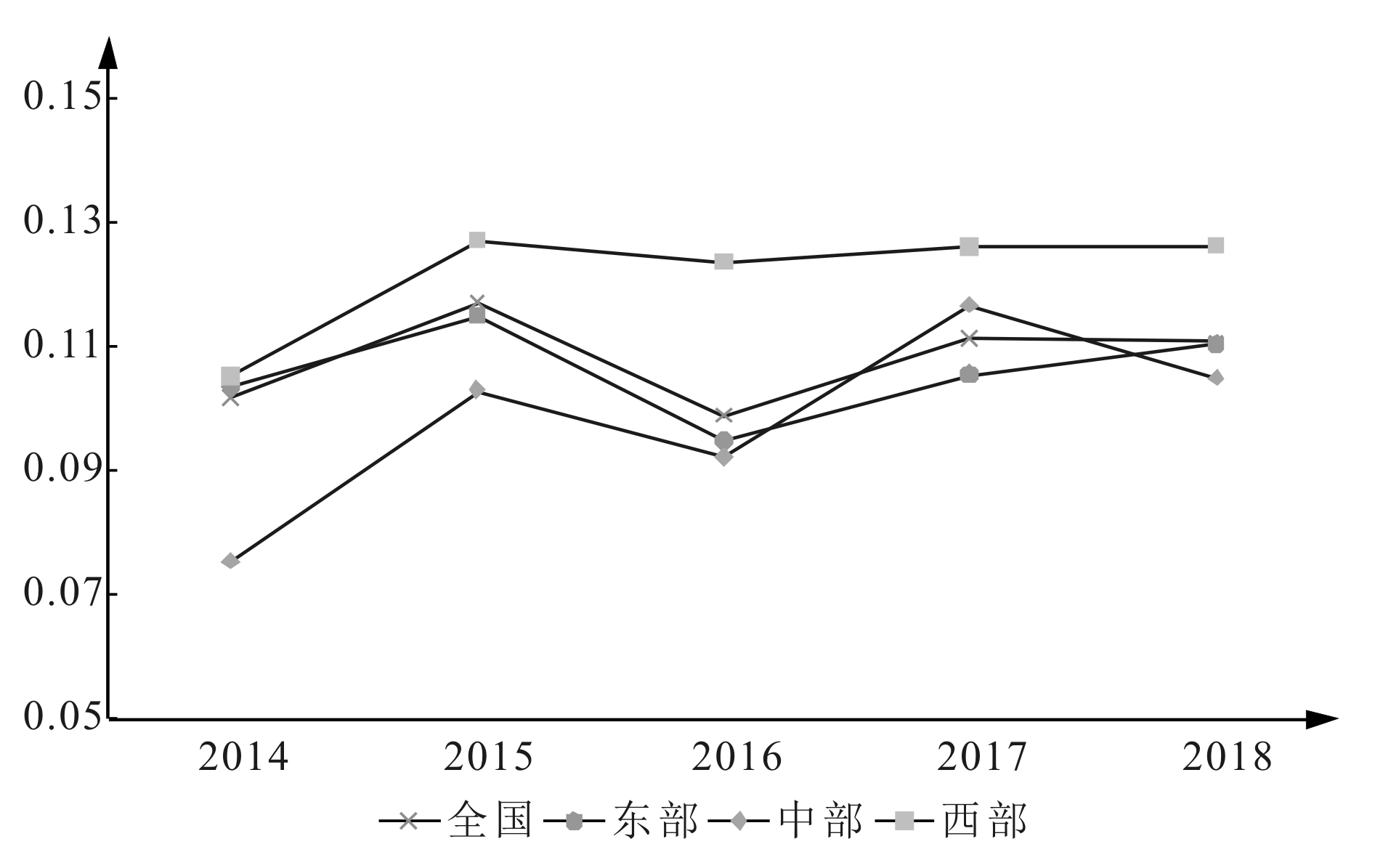

从表5可以看出,随着时间推移,全国范围内新能源企业技术创新效率离散程度并未显著下降,而是出现不规律的上下波动,各区域变异系数波动情况如图2所示。

表5 新能源企业技术创新效率δ收敛性检验结果

Tab.5 Test results of delta-convergence of technological innovation efficiency of new energy enterprises

年份全国δ系数变异系数东部δ系数变异系数中部δ系数变异系数西部δ系数变异系数20140.08590.10170.08700.10350.06300.07550.09660.105220150.09350.11720.09110.11500.08120.10290.11380.127120160.08050.09900.07670.09480.07370.09240.11070.123720170.09090.11130.08540.10550.09510.11670.11490.126020180.09080.11070.09030.11030.08470.10500.11060.1263

从整体层面看,新能源企业技术创新效率变异系数介于0.075 5~0.127 1之间,表明新能源企业之间技术创新效率差异显著。全国范围内,新能源企业技术创新效率变异系数先上升后下降再上升,表明新能源行业技术创新效率并不存在显著δ收敛性。从区域层面看,东部地区和中部地区技术创新效率变化趋势与全国整体变化趋势相似,即中、东部地区并未表现出显著δ收敛性。西部地区新能源企业创新效率变异系数先上升后趋于平缓,说明西部新能源企业之间技术差距变大,也不存在δ收敛性。从变异系数看,西部新能源企业变异系数显著高于其它地区,说明西部地区新能源企业间技术创新效率差距最大;中部地区新能源企业创新效率变异系数最小,说明中部地区新能源企业间技术创新效率差距最小。

3.2 绝对β收敛性检验

为了进一步探究新能源行业内部技术研发水平落后的新能源企业能否实现有效追赶,对新能源企业进行绝对β收敛性检验。绝对β收敛性检验公式定义如下:

(lnEiT-lnEi0)/T=α+βlnEi0+εit

(10)

式(10)中,EiT、Ei0分别代表测算期与基期新能源企业技术创新效率值,T为测算期减去基期的时间值,α为常数项,β为收敛系数,εit为随机误差项。接下来,需要对绝对β收敛性检验公式进行回归分析。本文选择最小二乘法进行回归分析,其基本原理是寻找到能使数据残差平方和最小化的最优函数。在最终检验结果中,若β系数小于零且显著,则表明新能源企业技术创新效率存在绝对β收敛性,新能源行业存在显著技术溢出效应,研发能力落后的新能源企业借助行业内部技术溢出优势,可以追赶上研发能力较强的新能源企业。其中,β可以表示为:

β=-(1-e-λT)/T

(11)

式(11)中,λ为β收敛的收敛速度。

采用模型(10)对新能源企业进行技术创新效率绝对β收敛性检验,以探讨绝对β收敛性是否存在,检验结果如表6所示。从表6可以看出,从整体上看,全国范围内新能源企业技术创新效率的β值为负,并通过1%的显著性检验,表明新能源行业整体表现出绝对β收敛性。也就是说,在不考虑初始技术创新效率水平的情况下,技术创新效率落后的新能源企业增速加快,与先进新能源企业间的差距逐渐缩小,最终新能源行业技术创新效率收敛到相同的稳态水平。全国范围内新能源企业技术创新效率绝对β收敛速度明显快于不同区域新能源企业技术创新收敛速度。从整体看,新能源行业内部技术溢出效应显著,各新能源企业可以有效模仿、学习、引进先进企业研发经验,技术研发水平落后的新能源企业能够以较快的速度追赶先进新能源企业。

表6 绝对β收敛性检验结果

Tab.6 Absolute beta-convergence test results

变量全国东部中部西部α-0.0260∗∗∗-0.0176∗∗∗-0.0130-0.0111(-0.050)(-4.0965)(-0.9731)(-1.0252)β-0.0990∗∗∗-0.0679∗∗∗-0.0323-0.0133(-3.966)(-3.2547)(-0.4759)(-0.1643)收敛速度0.13660.08300.03520.0138调整后R20.1680.1359-0.0838-0.3214F统计量15.72910.59290.22660.0270

注:*、**、***分别代表在10%、5%、1%的水平下显著

从各区域层面看,东部地区新能源企业技术创新效率的β值为负,并通过1%的显著性检验,中部及西部地区新能源企业技术创新效率的β值虽然为负,但是并未通过10%的显著性检验,表明东部地区新能源企业技术创新效率存在显著绝对β收敛性,中西部地区并未表现出显著绝对β收敛性。在收敛速度上,东部地区新能源企业收敛速度略低于全国范围内新能源企业收敛速度,同时略快于中部及西部地区新能源企业收敛速度。可能原因是:东部地区经济发达,凭借独特的区位优势,可以吸引大量新能源企业入驻,由此导致全国范围内新能源企业技术创新效率随着时间推移的变化趋势与东部地区基本相同。中西部地区新能源企业并未发展成为产业集群,其发展方式过于粗犷,不利于区域新能源政策实施。中西部地区新能源企业内部不能相互学习借鉴,故技术溢出效应不显著。

3.3 条件β收敛性检验

不同于绝对收敛性,条件β收敛性承认不同区域或个体间差异存在的持续性。条件β收敛性可探究随着时间推移,新能源企业技术创新效率能否收敛于各自稳态水平。在解释变量指标选取方面,本文在众多指标中选取3个具有代表性的指标作为解释变量,分别是反映新能源企业内在特性的企业规模、股权集中度,以及反映新能源企业外在特性即所处研发环境的区域知识存量。

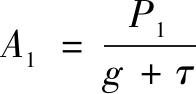

资产在会计处理上表示为新能源企业拥有或控制的且预期能够提供经济效益的经济资源的总和,同时也是评价新能源企业规模的重要指标。因此,本文选取新能源企业资产总量表示新能源企业规模,并以第一大股东控股情况衡量股权集中度[27],将经过永续盘存法计算后的区域专利申请授权量作为当年知识存量。知识存量具体计算方法如下:由于知识具有推陈出新的特性,即知识具有一定的折旧率τ,故第t年知识存量计算公式为:

At=(1-τ)At-1+Pt

(12)

其中,Pt为各省实际专利申请授权量,基年知识存量A1设定如下:

(13)

式(13)中,根据各省实际专利申请授权量计算各地区年算数平均增长率g。通常情况下,我国技术平均使用年限为14年,可得折旧率τ为0.071 4。具体数据指标描述性统计结果如表7所示。

表7 数据描述性统计结果

Tab.7 Data descriptive statistical results

指标企业规模股权集中度(%)区域知识存量max885230169494.8680.86692103.00min179772150.1915.563708.00med6648526611.9746.76300815.00mean30815589146.1646.69285118.55s.d.88341480042.5414.70179112.43

资料来源:数据来源于各上市公司年度报告及国家知识产权局网站

依据本文指标,条件β收敛性检验模型构建如下:

lnEi(t+1)-lnEit=α+βlnEit+θ1lnScaleit+θ2lnStockit+θ3lnAit+vit

(14)

式(14)中,Scaleit、Stockit、Ait分别代表第i个新能源企业第t年的企业规模、股权集中度、所在区域知识存量。采用Eviews分析软件,运用式(14)对新能源企业技术创新效率条件β进行收敛性检验,结果如表8所示。

表8 条件β收敛性检验结果

Tab.8 Conditional β-convergence test results

变量全国东部地区中部地区西部地区α-0.0909-0.12440.03650.1839(-1.0603)(-1.0418)(0.1233)(1.0486)β-0.2799∗∗∗-0.2912∗∗∗-0.3908∗∗∗-0.1044(-7.1601)(-6.6404)(-2.8862)(-0.7674)lnScale0.0066∗∗0.0079∗∗0.0014-0.0017(2.0985)(2.2634)(0.1058)(-0.1944)lnStock-0.0006∗-0.0008∗∗-0.0002-0.0003(-1.8768)(-2.2146)(-0.1818)(-0.2563)lnA0.0081∗0.00720.01390.0142(1.8589)(1.0331)(0.8491)(0.9919)调整后R20.13980.15410.09590.1279F统计量13.632412.24512.14030.5497

从新能源企业技术创新效率条件β收敛性检验结果可以看出,全国范围内新能源企业β系数小于零并通过1%的显著性检验,表明新能源企业存在显著条件β收敛性。也就是说,全国范围内新能源企业技术创新效率会随着时间推移收敛于自己的稳态水平。从影响因素层面看,新能源企业规模系数为正,并通过5%的显著性检验,说明新能源企业规模对技术创新效率的实际增长率存在显著正向影响。股权集中度与区域知识存量均通过10%的显著性检验,不同的是,股权集中度系数为负,区域知识存量系数为正。由此表明,股权集中度对于新能源企业技术创新效率的实际增长率存在显著负向影响,而区域知识存量则对新能源企业技术创新效率存在显著正向影响。

东中部地区新能源企业β系数小于零并通过1%的显著性检验,由此说明,东中部地区新能源企业存在显著的条件β收敛。也就是说,上述地区新能源企业技术创新效率随着时间推移,最终会收敛于自身稳态水平。西部地区新能源企业β系数小于零,但未通过10%的显著性检验,表明西部地区新能源企业技术创新效率条件β收敛性不显著。从各区域收敛性影响因素看,东部地区新能源企业规模与股权集中度均通过5%的显著性检验,但系数相反。较大的企业规模可以有效促进新能源企业技术创新效率的实际增长率提升,而较高的股权集中度则会抑制新能源企业技术创新效率的实际增长率提升。区域知识存量对新能源企业技术创新效率的影响不显著。在中部地区,新能源企业存在条件β收敛性,但企业规模、股权集中度以及区域知识存量均未通过10%的显著性检验,说明本文所选的3种影响因素对于上述地区新能源企业技术创新效率收敛性不具有显著影响。西部地区新能源企业并未表现出显著条件β收敛性,也就是说,随着时间推移,新能源企业技术创新效率并不会收敛于各自稳态水平。

4 新能源企业技术创新效率提升对策

从新能源企业技术创新效率测算及收敛性实证结果可以看出,促进新能源企业技术创新效率提升可以从两个方面入手:第一,基于投入产出角度提升投入水平、产出质量;第二,基于影响因素角度适度提升新能源企业规模和股权集中度。

4.1 基于投入产出角度

(1)基于投入角度。在保证新能源企业R&D经费投入不变的情况下,提升新能源企业创新人才投入水平成为促进新能源企业技术创新效率提升的关键。新能源企业研发、生产、制造、运营、维护是一个多学科交叉的复杂环节。因此,应重点加强新能源企业创新人才培养,为新能源企业创新发展提供助力。首先,扩大新能源复合型人才培训规模,加大新能源领域人才培养力度,真正从新能源人才培养产业链的源头做起;其次,加强高校新能源类专业课程建设,推广教材、教学、教师、实验等一体化新能源实训课堂,充分发挥新能源类专业教学指导委员的作用,为新能源企业输送高质量人才;最后,加强新能源企业和高校之间的合作,设立“校中厂,厂中校”,明确学习方向,提高学习质量。

(2)基于产出角度。新能源企业普遍存在产能过剩、产品同质化竞争严重、产品缺乏竞争力等问题。因此,避免企业产能过剩,提高产出质量,对于新能源企业技术创新效率提升具有显著作用。具体可以从企业和政府两方面入手:第一,就企业层面而言,部分新能源行业已出现大规模产能过剩的情况,应避免规模小且缺乏竞争力的新能源企业进入,进而加剧部分新能源产能过剩问题。新能源企业应定期对资产进行盘查清算,由专业人士上报资产利用率。决策者应加强对产能的全方位管理,努力解决资产闲置问题。第二,就政府层面而言,可以从减少新能源企业供给和提高新能源产品市场需求率两方面着手。政府应转变补贴思路,提高补贴资金利用率,杜绝部分企业为获得财政补贴而盲目进入新能源行业的情况。在供给端淘汰缺乏竞争力的小型新能源企业,提高新能源行业准入门槛。在需求端培养用户对新能源产品的使用习惯,扩充国内外新能源市场容量,对具有核心竞争力及发展前景的新能源产品进行补贴,鼓励用户使用新能源产品。对资产利用率高、研发基础雄厚、研发意愿强的新能源企业进行研发补贴,增强新能源企业核心竞争力,提升其国内外市场占有率。在降低新能源产品产能的基础上,促进新能源企业技术创新效率提高,实现健康有序发展。

4.2 基于影响因素角度

(1)适度提升新能源企业规模。由新能源企业技术创新效率条件β收敛性检验结果可以看出,企业规模提升有助于促进企业技术创新效率的实际增长率提升。新能源企业可以采取横向并购及纵向并购行为扩大自身规模。顾名思义横向并购,是指新能源企业对生产销售相同或相似类型产品公司的并购行为,如风电企业间的并购、风电和核电企业间的并购等[28]。横向并购有助于减少同行业竞争对手,并购企业可以利用被并购企业原有知名度与市场占有率,增强自身市场支配能力。不仅如此,横向并购企业间可以相互学习以更低的生产成本、更具效率的管理行为实现扩张。分工协作细化有助于促进企业生产效率提高,从而产生规模效益[29]。纵向并购是指新能源企业对同一产业链上不同产销阶段公司的并购行为,如新能源汽车企业对锂离子电池企业的并购行为。新能源企业对产业链上游原材料生产厂家的并购,有助于加强生产资料监管,提升生产质量并降低生产成本。新能源企业对产业链下游销售企业的并购可以为客户提供精准专业的售后服务,从而提升品牌认可度与影响力。

(2)提升新能源企业股权集中度。实证研究结果表明,股权过于集中会阻碍新能源企业技术创新效率的实际增长率提升。因此,为了提升新能源企业技术创新效率的实际增长率,应促进新能源企业股权多元化,加强企业治理。目前,在新能源企业股权结构中,集团公司控股现象严重,造成新能源企业股权集中度过高,不能有效采纳不同的决策意见。新能源企业应实行股权分散制度,增加其它法人组织持股比例,提升股权流动性,以相对控股方式管理公司[30]。同时,为了调动员工的积极性,可向表现良好的员工分发股利,拿出一部分股权对业绩考核优秀的管理人员进行激励,进而提升员工与管理人员的工作动力,真正实现股权多元化,促进新能源企业健康发展。

5 结语

5.1 结论

本文对2014—2018年78家新能源企业技术创新效率及其收敛性进行测算分析,得到如下结论:

(1)全国范围内,新能源企业技术创新效率水平不高,仍有较大提升空间。从区域范围看,西部地区新能源企业技术创新效率值显著高于东中部地区。西部地区风能、生物质能及光伏产业均具有较好的资源禀赋,在西部大开发战略背景下,该地区新能源企业技术创新效率普遍较高。东部因独特的地理位置及发达的经济环境,其新能源企业技术创新效率高于中部地区,排名第二。

(2)全国及各地区新能源企业技术创新效率并未表现出显著δ收敛性。西部地区新能源企业间技术创新效率差距最大,中部地区新能源企业间技术创新效率差距最小;全国范围内新能源技术创新效率存在绝对β收敛性,东部地区新能源企业技术创新效率发展趋势与全国类似,而中西部新能源企业公司并未表现出显著绝对β收敛性。从收敛速度看,东部地区技术创新效率收敛速度小于全国,但高于中西部地区;全国以及东中部地区存在显著条件β收敛性,西部地区条件β收敛性不显著,并且较大企业规模、较高区域知识存量对新能源企业技术创新效率的实际增长率具有促进作用,而较高股权集中度对技术创新效率的实际增长率则具有抑制作用。

(3)依据新能源企业技术创新效率测算及收敛性实证结果,本文从投入产出角度与影响因素角度,提出促进新能源企业技术创新效率的实际增长率提升的相关建议。

5.2 不足与展望

(1)由于数据可得性,本文选择的指标不够全面,未来可挖掘其它指标进行测度。

(2)本文采用2014-2018年78家新能源上市公司数据进行测算分析,采取5年时间跨度是因为在2014年以前,新能源上市公司年度报表中没有统计R&D研发经费支出。本研究采用平衡面板,而研发经费支出数据大范围缺失将影响测量结果,故本文只能选取5年时间跨度。5年期虽然能反映新能源企业技术创新效率水平及发展趋势,但并不能很好地预测未来发展趋势,78家新能源上市公司也不能代表整个新能源行业。从理论上看,时间跨度越大,样本越多,模型拟合效果越优,分析结果就越准确。

(3)本文参考前人研究,考虑到数据可得性,选取3个影响因素作为解释变量,探究3个因素对技术创新效率收敛性的影响。但在实际创新活动中,影响因素可能有很多,需要进一步讨论。未来可以进一步探究其它影响因素对新能源企业技术创新效率的影响,以全面探究新能源企业技术创新效率影响因素。

参考文献:

[1] AIGNER D,LOVELL C A K,SCHMIDT P.Formulation and estimation of stochastic frontier production function models[J].Journal of Econometrics,1977,6(1):21-37.

[2] MEEUSEN W,VAN DEN BROECK J.Efficiency estimation from Cobb-Douglas production functions with composed error[J].International Economic Review,1977,18(2):435-444.

[3] CHARNES A,COOPER W W,RHODES E.Measuring the efficiency of decision making units[J].European Journal of Operational Research,1978,2(6):429-444.

[4] 屈国俊,宋林,郭玉晶.中国上市公司技术创新效率研究:基于三阶段DEA方法[J].宏观经济研究,2018,40(6):97-106.

[5] 罗良文,梁圣蓉.中国区域工业企业绿色技术创新效率及因素分解[J].中国人口·资源与环境,2016,26(9):149-157.

[6] 陈元志,朱瑞博.不同所有制企业技术创新效率的比较研究——面向大中型工业企业和高新技术企业的实证分析[J].管理世界,2018,34(8):188-189.

[7] 张冀新,王怡晖.创新型产业集群中的战略性新兴产业技术效率[J].科学学研究,2019,37(8):1385-1393.

[8] 王晓珍,蒋子浩,郑颖.我国高校创新效率评价研究:八大区域视角[J].科研管理,2019,40(3):114-125.

[9] 池仁勇.企业技术创新效率及其影响因素研究[J].数量经济技术经济研究,2003,20(6):105-108.

[10] 刘伟,李星星.中国高新技术产业技术创新效率的区域差异分析:基于三阶段DEA模型与Bootstrap方法[J].财经问题研究,2013,35(8):20-28.

[11] 刘和旺,郑世林,王宇锋.所有制类型、技术创新与企业绩效[J].中国软科学,2015,30(3):28-40.

[12] 肖仁桥,王宗军,钱丽.我国不同性质企业技术创新效率及其影响因素研究:基于两阶段价值链的视角[J].管理工程学报,2015,29(2):190-201.

[13] 范德成,杜明月.高端装备制造业技术创新资源配置效率及影响因素研究:基于两阶段StoNED和Tobit模型的实证分析[J].中国管理科学,2018,26(1):13-24.

[14] 苏屹,林周周.区域创新活动的空间效应及影响因素研究[J].数量经济技术经济研究,2017,34(11):63-80.

[15] 李静,蒋长流.农业劳动生产率区域差异与农业用能强度收敛性[J].中国人口·资源与环境,2014,24(11):17-25.

[16] 张子龙,薛冰,陈兴鹏,等.中国工业环境效率及其空间差异的收敛性[J].中国人口·资源与环境,2015,25(2):30-38.

[17] 樊华.中国省际科技创新效率演化及影响因素实证研究[J].中国科技论坛,2010,31(12):36-42.

[18] 马大来,陈仲常,王玲.中国区域创新效率的收敛性研究:基于空间经济学视角[J].管理工程学报,2017,31(1):71-78.

[19] 苏治,徐淑丹.中国技术进步与经济增长收敛性测度:基于创新与效率的视角[J].中国社会科学,2015,36(7):4-25,205.

[20] AIDA K Z,COOPER W W,PASTOR J T,et al.Evaluating water supply services in Japan with RAM:a range-adjusted measure of inefficiency[J].Omega,1998,26(2):207-232.

[21] 谭玉顺,陈森发.中国铁路运输效率研究:基于网络DEA-RAM模型的视角[J].铁道科学与工程学报,2015,12(5):1219-1226.

[22] 韩东林,徐晓艳,陈晓芳.“中国制造2025”上市公司技术创新效率评价[J].科技进步与对策,2016,33(13):113-119.

[23] 陈升,王京雷,谭亮.基于三阶段DEA的我国创新型产业集群投入产出效率研究[J].经济问题探索,2019,40(9):148-157.

[24] 褚刚.调查数据中缺失值的推理插补:以CGSS2013为示例[J].调研世界,2019,32(5):53-56.

[25] 付实.西部新能源产业自我发展能力量化分析及提升路径[J].经济体制改革,2015,33(3):188-193.

[26] 赵璐,赵作权,王伟.中国东部沿海地区经济空间格局变化[J].经济地理,2014,34(2):14-18,27.

[27] 文芳.股权集中度、股权制衡与公司R&D投资:来自中国上市公司的经验证据[J].南方经济,2008,26(4):41-52,11.

[28] 周绍妮,文海涛.基于产业演进、并购动机的并购绩效评价体系研究[J].会计研究,2013,34(10):75-82,97.

[29] 洪道麟,刘力,熊德华.多元化并购、企业长期绩效损失及其选择动因[J].经济科学,2006,28(5):63-73.

[30] 徐倩.不确定性、股权激励与非效率投资[J].会计研究,2014,33(3):41-48,95.

(责任编辑:张 悦)