The Configuration and Path of Factors Affecting the Development of Science-based Industries:A QCA Analysis Based on the Pharmaceutical Manufacturing Industry in 31 Provinces of Mainland China

Lu Ruoyu, Zhang Likai, Chen Xuelin, Zhou Dongmei

(School of Economics and Management, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731,China)

Abstract:From the perspective of the knowledge source of industrial formation and development, the industries in economy can be divided into the science-based and the technology-based industries, the former depending more on scientific discoveries and new progress to innovate and develop, while the latter relying more on technological upgrading and substitution. Fields like artificial intelligence, biomedicine, quantum, new materials, complex electronic systems, etc. are new fields full of vitality and energy. They are in the stage of rapid growth and the development of relevant industries still needs continuous breakthroughs in theory and technology, especially in basic theory. science-based industries are the focus of global technologies and industrial competitions in the future, as well as the new engine and important force of national economic development. The development trend of such industries deeply determines the basic pattern of future global industries.

There are still gaps between some of China's scientific industries and the top developed countries, for example, the chip and biochemical fields are striving to overcome the bottleneck. The development of science-based industries, reinforcement of scientific research, breakthroughs in theories and technological innovations are the important points for China to make up for the weak links of industries and to cultivate future industries. They are also the key to the transformation and upgrading of the industrial structure, as well as the top priority for China to achieve the corner overtaking. However, current research focus more on the concepts and features of the science-based industries and the corresponding relationship between the science-based innovations and industries, while only few researches the development paths of the science-based industries. This paper probes into this relative blank field.

Directly promoted by scientific researches, the development of the pharmaceutical industry mainly relies on the new scientific discoveries and it is a science-based industry. This paper takes the pharmaceutical industry as a typical example of the science-based industries and the pharmaceutical industries in 31 provinces and cities of China as the research samples. Applying the method of fuzzy set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA) to explore the amplifying effect of economic, scientific, technological and policy conditions on the development performance of scientific industries and its path choice,the study has the following findings. (1) Single condition does not constitute a sine qua non of the high performance of the pharmaceutical industry, but multiple preconditions synchronize and form the diversified configurations that actuate the high performance of the pharmaceutical industry. (2)There are three paths to actuate the high-level performance of the pharmaceutical industry, namely, the dual-dominated driving type by science and technology, the science and policy driven type under the economic-dominant logic, and the technology and policy driven type under the economic-dominant logic. (3) There are two paths leading to not-high performance of the pharmaceutical industry, and the core conditions of these two configurations are the same, and they refer to are non-economic level and non-scientific research.

The conclusion of this paper is conductive to deepening the rational understanding of the complex interaction nature among the multiple factors behind the development of the science industries in China, and bringing beneficial practical enlightenment for the growth of the scientific-based industries. Firstly, it's necessary to actively integrate resources and bring into play the synergy of economic, scientific, technological and policy elements. Secondly, it is reasonably and implement strategies precisely for key elements, i.e.regions should focus on key factors that can effectively promote the development of the science-based industries. And thirdly, it's vital to follow local conditions and circumstances when selecting development paths for the scientific industries.

This paper shifts the research angle on the theme of the development of the science-based industries from the habitual single perspective to a holistic perspective of a combination of multiple conditions. Specifically, from the perspective of conditional configuration, this paper analyzes the concurrent and synergistic effects of economy, science, technology and policy in promoting the performance of the pharmaceutical industry, explains the causal complexity behind the development of the pharmaceutical industry, and provides theoretical reference for a more granular understanding of the growth phenomenon of the industries based on science. However, the pharmaceutical industry is only one of the numerous science-based industries. In the future, more scientific industries can be studied to form a deeper analysis of the development path of science-based industries. What's more, although this paper has incorporated important factors such as economy, science, technology and policy into the framework, it has not covered all possible influencing factors. Future researchers can choose a new analytical perspective or include more influencing factors to supplement and enrich the research conclusions of this paper and deepen the understanding of the path of the development of the science-based industries.

Key Words: Science-based Industry; Pharmaceutical Industry; Industrial Development; Configuration Analysis; fsQCA

0 引言

产业是社会系统的重要单元,根据产业发展动力来源和知识支撑的不同,可以把产业划分为两类:第一类产业发展主要依托科学研究进步,称为基于科学的产业;第二类产业成长重点在于技术革新,称为基于技术的产业。近年来崭露头角的量子、生物医药、人工智能、新材料等新兴产业,在理论和技术上正处于高速成长阶段,其产业发展需要科学研究的不断突破,正是基于科学的产业。这些基于科学的产业,是未来全球科技和产业竞争焦点,是国家经济发展的新引擎和重要力量,可以说,基于科学的产业发展态势深层次决定未来全球产业基本格局。在和平与发展的时代主题下,国际间科学、技术、经济等方面的竞争日益激烈,发达国家因为科学研究起步早、投入大、成果更丰硕,带动其基于科学的产业领先发展。当前,我国一些科学产业与顶尖发达国家仍存在差距,如在芯片、生物医药等领域面临“卡脖子”困境。我国“十四五”规划明确提出,加快发展生物科技、量子信息、智能装备、新能源、新材料等未来产业。发展基于科学的产业,加强科学研究、理论突破和技术创新,是我国突破产业短板、培育未来产业的重要抓手,是产业结构转型升级的关键,也是中国实现弯道超车的重中之重。

已有研究围绕产业发展与行业绩效作了诸多有益探索。然而,现有研究多关注单一变量对产业发展的影响,忽略了各条件变量间的协同作用,而产业发展和行业绩效同时受到多种要素的影响,其背后是复杂的组态作用机制。此外,既有研究中,只有少数聚焦基于科学的产业发展路径研究。由于不同因素对产业绩效的影响不独立,这些因素之间会通过联动匹配产生不同组合,进而影响基于科学的产业发展。本文运用模糊集定性比较分析(Fuzzy-set qualitative comparative analysis,fsQCA)方法,借助组态视角实证探讨基于科学的产业发展路径。具体地,本研究将尝试回答以下问题:存在哪些条件组态以“异途同归”的方式推动基于科学的产业发展或绩效提升?哪些条件在其中发挥更为重要的作用?导致科学产业高绩效与非高绩效的组态是否存在明显差异?

基于科学的产业林林总总,显然,研究基于科学的产业绩效发展路径,先从其中一个典型产业入手是明智的选择。医药制造业由科学研究直接推动,其发展主要依赖新科学发现,是基于科学的产业。张鹏和雷家骕[1]在基于科学与基于技术的典型产业识别中,将医药制造业归于基于科学的产业范例;杨建昆和雷家骕(2016)通过对制药业的案例分析,探究科学行业的国家间追赶模式。医药制造业蕴含巨大价值,许多国家将发展医药制造业提升到战略高度。鉴于医药制造业的重要性和高度契合性,本文选择制药业作为研究对象,探究基于科学的产业发展路径,并通过对导致区域发展差异的关键因素和动力机制进行比较分析,理清其中的关系,为我国基于科学的产业持续发展提供借鉴和参考。

1 文献回顾与框架设计

1.1 基于科学的产业

Gibbons&Johnston[2]第一次提出基于科学的产业,并指出这类产业的技术创新更加依赖科学进步;Nelson&Winter[3]在对不同产业技术创新进行实证研究的基础上,总结出两类技术体制,即基于科学的技术体制和积累性技术体制,其中基础科学研究是前者技术创新的源泉,而对于后者,技术迭代与积淀即可生成产业技术创新;Pavitt[4]将产业分为基于科学的产业、生产密集型产业和供应商主导的产业,其中基于科学的产业技术轨道主要取决于公共科研部门的科学突破;Autio[5]开发并实证检验一个模型,该模型将新兴技术公司分为基于科学的公司和基于工程的公司,这两个类别是根据新兴技术公司与基础技术衔接过程之间的功能关系界定的;Cardinal等[6]提出基于科学的创新和基于技术的创新,在产业及其对应科学都处于成长期时,产业—科学互动模式是基于科学的创新,当对应科学已然成熟、产业尚未成熟时,产业—科学互动模式是基于技术的创新;陈劲等[7]把产业创新分为基于科学的创新和基于技术与工程的创新,前者由科学研究直接推动,是强烈依赖科学研究的创新,后者是以技术开发和工艺工程为基础的创新,对科学的依赖性较弱;张鹏和雷家骕[1]基于以往研究,对基于科学的产业和基于技术的产业进行概念总结,其中基于科学的产业发展强烈依赖科学研究,科学新发现能够促进其技术进步,典型产业如有机化学、制药业等,而基于技术的产业发展对科学依赖性弱,技术自身演化即可推进产业技术进步,典型产业如家具业、印刷业等。这一界定得到学者们广泛认同。

1.2 产业发展影响因素

现有关于产业发展影响因素的研究很多,但鲜有文献明确探讨科学产业发展的影响因素。通过阅读文献发现,对于科学产业发展及产业绩效具有重要影响的因素主要有4个,分别是经济、科学、技术和政策,其对诸如省域层面科学产业发展的影响作用尤为突出。

(1)经济水平与产业发展。经济发展水平作为重要宏观环境要素,对地区产业发展具有不可忽视的作用。经济发展水平高的地区,意味着拥有更好的条件培植基于科学的产业,如更完善的基础设施、强大的人力资本等[8]。现实中,发达国家的科学产业发展水平总体上高于发展中国家。一些研究亦证实了这一点,如Myrdal[9]认为,经济发展水平较高的地区,会因自身良好的发展条件吸引资金、人才、技术等要素集聚,促进本地区产业进一步发展,而落后地区的不利因素越积越多,发展愈发缓慢;刘和东和刘繁繁(2021)通过研究基于经济高质量发展的要素集聚对高新技术产业绩效的影响机制,发现经济高质量发展水平正向调节创新要素集聚对高新技术产业绩效的提升作用,且其调节效应边际递增;李佳等[10]以新一代信息技术产业为研究对象,运用面板数据回归分析发现,在不同经济发展水平地区投入相同创新要素,对科学产业创新绩效的影响存在一定差异;赵泉[11]基于中国高新技术产业的追踪调查发现,我国实体经济增长显著正向影响高新技术产业企业经营绩效,同时公司绩效也受到经济政策的显著影响。

(2)科学研究与产业发展。科学产业的创新与发展更多依赖科学研究及其新进展,一些研究也指出科学研究对于科学产业发展的重要作用,如陈劲等[7]提出,与基础科学关联度高的产业被称为基于科学的产业,这类产业的创新发展显著来源于科学发现;李天柱等(2012)提出,大学等科研机构的科学研究是科学产业发展的基础,而科学发现是产业的重要利润源泉;Fatas-Villafranca等[12]指出,基于科学的产业增长仰赖于科学进步和科学家的创新能力。

(3)技术进步与产业发展。科学上的新发现往往率先转化为技术上的新进步,而后促进基于科学的产业发展。在基于科学的产业发展过程中,技术也是产业正常活动不可缺失的一部分。Liu等[13]认为,国际竞争强度和国内技术强度会影响产业生产与发展,其中国内技术水平提高可以削弱国际竞争压力对创新的影响;卢今和林怀兰[14]指出,生产技术研究是高技术产业发展的关键;吴金希[15]认为,公立性产业技术研究院对于新兴技术产业发展具有不可替代的作用,需要加强战略性新兴产业技术研究院建设;杨武和田雪姣[16]研究表明,科技创新投入水平和产出效率对中国高技术产业竞争力提升均具有正向驱动作用;刘英基[17]研究发现,通过技术创新促进要素升级从而提升产业内生发展优势,是实现高技术产业高端化的重要途径。以上研究说明技术进步对于基于科学的产业发展具有重要作用。

(4)政府政策与产业发展。政策是国家为实现既定目标拟定的风向倡导和行为准则[18],在中国情境下,基于科学的产业相关政策往往兼具市场价值和政府智慧,具有更大影响力。已有研究表明,政府政策对于产业发展的影响不可小视。张同斌和高铁梅[19]指出,财政激励和税收优惠政策能够更加有效地促进高新技术产业产出增长;宋凌云和王贤彬[20]通过实证检验重点产业政策对生产率的影响,发现地方政府重点产业政策在总体上能显著提高地方产业生产率,但其影响程度在不同类型产业中具有显著差异;王海和尹俊雅[21]通过收集整理中国省级层面新能源汽车政策样本数据,发现地方产业政策能够有效激励新能源汽车行业创新发展。

上述研究在基于科学的产业发展动因主题上作了诸多有益探索。然而,既有文献主要探讨单一因素对科学产业发展的影响,在研究方法上也大多运用回归思想探求不同变量间的线性关系,忽视了对经济、科学、技术、政策的整合分析,对多重条件之间协同效应的探讨不足。在中国情境下,基于科学的产业发展路径有待进一步厘清。本文尝试引入QCA方法,探索不同影响因素之间的互动关系,挖掘有效提升科学产业绩效的具体路径,为地区科学产业发展提供指引和帮助。

1.3 框架设计

在QCA分析中,选择组态条件是构建研究框架的重要程序。Ketchen等[22]认为,归纳法和演绎法是两种确定组态条件的有效途径。其中,演绎法是指从已有理论框架的核心构念、要素或类型中构造和形成条件的一种自上而下的方法;归纳法是指对已有研究成果或实践经验进行总结从而确定条件的一种自下而上的方法。本文主要采用归纳法识别关键且重要的前因条件。需要指出的是,尽管QCA方法可以分析多重条件组态,但在实际操作中,必然无法覆盖所有影响因素,只能选择较为重要的前因条件。通过文献回顾,本研究将经济、科学、技术和政策作为影响科学产业发展的四大前因条件。进一步,结合中国各省域科学产业成长壮大的实际情况,在已有研究基础上,本文构建一个影响科学产业发展绩效的前因条件整合框架,如图1所示。

2 研究方法与数据来源

2.1 定性比较分析

本文从组态视角分析科学产业发展背后的多元驱动机制,采用模糊集定性比较分析方法,即fsQCA。QCA最早由美国学者查尔斯·拉金(1987)提出,QCA方法基于集合论和布尔代数思想,从组态视角进行溯因推理,力求整合案例导向和变量导向两种分析方法的长处。在QCA分析中,通过跨案例比较,能够辨析多个条件变量组合对结果变量的影响,并对现象背后的复杂因果关系进行系统解读[23]。

本文选择fsQCA研究基于科学的产业发展路径,主要出于以下考虑:第一,基于科学的产业受到多种因素综合影响,单个因素对基于科学的产业发展影响有限。传统回归方法主要适用于分析单个影响因素的净效应,超过3个要素的交互效应极为复杂,难以解释清楚。fsQCA关注跨案例的多重并发因果关系,可以识别多个要素之间的组合关系和殊途同归性,能够有效解释各要素间相互作用对结果的影响。第二,基于科学的产业发展与产业绩效水平并非是对称的,一般来说,政府政策支持能够推动地区科学产业发展,即政府政策是一个积极要素,但实际上,一些地区尽管缺乏政策支撑,但依旧取得了理想的科学产业绩效。传统量化研究与案例研究很难解释这种非对称现象,而fsQCA采用因果不对称性的逻辑假设,更适用于处理非对称问题,其能够比较致使结果出现与消失的条件组态,拓宽对科学产业发展问题的理论解释。第三,识别影响科学产业发展的相关因素,需要对典型地区和产业进行系统分析,若采用案例研究,在案例挑选不当的情况下,难以得出可信结论。同时,中国各省统计分析样本有限,不宜展开量化研究[24]。fsQCA方法最善于对中小样本进行比较分析,不仅能够识别条件变量的作用机制,还能在一定程度上保障实证结果的外部推广度。

2.2 变量选择与测量

组态分析主要研究条件变量之间的协同作用和相互依赖关系,因而结果变量和条件变量选取是QCA分析的重要步骤[23]。本文基于已有研究,在确定结果变量后,主要采用归纳方式选取条件变量,以求进一步探索已被证实对产业发展和行业绩效产生影响的条件变量在组态中如何发挥作用,并据此建立研究框架。

一般来说,投入与产出之间存在一定滞后效应。鉴于前因条件与最终结果在时间上的先后次序关系,并考虑到经济、科学、技术和政策发挥作用的时间要求,本文参考刘秉镰等(2013)对中国医药制造业的研究,设定时滞期为1年,将产出指标(结果变量)作滞后1期处理。考虑到2020年新冠疫情的影响,扰乱了常规生产和生活,影响了产业发展,本文结果变量采用2019年数据,条件变量选用2018年对应数据。

2.2.1 结果变量

医药制造业是基于科学的产业,本文将医药制造业发展情况(产业绩效)作为结果变量,并通过2019年各省医药制造业营业收入衡量,其值越大,说明该地区制药业发展水平越高。数据来源于《中国高技术产业统计年鉴2020》。

2.2.2 条件变量

通过系统文献回顾,本文确定经济水平、科学研究、技术进步和政府政策4个指标作为前因条件。

(1)经济水平。经济水平用于衡量各地区经济发展情况,以各地区生产总值表征。数据来源于《中国统计年鉴2019》。

(2)科学研究。本文使用2018年各地区获得国家自然科学基金委员会医学科学部资助项目经费总额测量科学研究,包括国家自然科学基金重点项目、面上项目、青年科学基金项目、地区科学基金项目、国家杰出青年科学基金、海外及港澳学者合作研究基金、优秀青年科学基金项目中医学科学部所有项目。数据来源于《2018年度国家自然科学基金资助项目统计资料》。

(3)技术进步。本文以2018年各地区医药制造业技术获取和技术改造经费支出衡量技术进步,包括引进技术经费支出、消化吸收经费支出、购买境内技术经费支出和技术改造经费支出。数据来源于《中国高技术产业统计年鉴2019》。

(4)政府政策。本文使用2018年各省发布的制药产业发展相关政策数量测量政府政策。具体地,在北大法宝数据库政策全文中,以医药制造业、医药产业为关键词,对2018年正式公开发布的地方性法规、地方规范性文件和地方工作文件进行检索,剔除不相关政策后,其余作为与医药制造业发展直接或密切相关的政策文本。

2.3 数据校准

在fsQCA中,模糊集校准是一个关键操作,校准是指给案例赋予集合隶属的过程,通过锚点建立变量数值与模糊集隶属间的关系[23]。由于本文属于首批使用QCA方法研究科学产业发展的文章,在锚点设置上,缺乏成熟的外部标准和理论标准借鉴。因此,参考先前研究[25-26],采用常规设置,将案例样本描述性统计的上四分位数(75%)、中位数(50%)、下四分位数(25%)分别作为结果变量和条件变量的完全隶属、交叉点和完全不隶属校准点。结果及各条件变量的校准信息如表1所示。

表1 案例各变量校准定位点

Tab.1 Calibration positioning points of case variables

变量指标描述锚点完全隶属交叉点完全不隶属结果变量产业产值各地区医药制造业营业收入(2019)1 197.12560.62233.58条件变量经济水平地区生产总值(2018)36 425.7821 984.7815 074.62科学研究医药制造业自然科学基金资助总额(2018)14 009.507 167.902 321.50技术进步制药业技术获取和技术改造经费支出(2018)39 033.1016 039.606 165.20政府政策各地区制药业相关政策发布数量(2018)33218

3 数据分析与实证结果

3.1 必要条件分析

一致性是必要条件的重要检测标准,当一致性得分大于0.9时,该条件就是结果的必要条件。必要条件是导致结果发生必须存在的条件,但其存在并不能保证结果必然发生[23]。将上述校准后的模糊值输入fsQCA软件,进行必要条件分析,结果汇总于表2。所有条件的一致性水平都小于0.9,因而不存在影响制药业高水平和非高水平绩效的单个必要条件。这表明经济、科学、技术和政策对结果变量的独立解释能力较弱,因此有必要对这些条件变量进行构型分析,找出影响医药制造业发展的多种条件组合。

表2 必要条件分析

Tab.2 Analysis of necessary conditions

条件变量高水平绩效一致性覆盖度非高水平绩效一致性覆盖度经济水平0.890.880.260.26~经济水平0.250.250.880.89科学研究0.840.790.330.32~科学研究0.280.290.790.83技术进步0.830.840.270.28~技术进步0.290.280.850.84政府政策0.680.620.510.49~政府政策0.440.470.600.66

3.2 条件组态充分性分析

条件组态充分性分析是指从集合论视角,探索由多个条件构成组态代表的集合是否为结果集合的子集[23]。本文使用QCA软件依次分析产生医药制造业高水平绩效和非高水平绩效的条件组态,同时根据组态的理论化过程,对本文发现的组态进行命名[27]。

3.2.1 产生医药制造业高水平绩效的条件组态

在运用fsQCA3.0软件进行组态分析时,应该根据研究需要设置相关参数。已有研究在不同情境下选用不同一致性阈值,如0.80(杜运周,2020)、0.76[28]等。本文参照Wagemann等[29]的建议,将原始一致性阈值设定为0.75。为避免某一组态在结果和结果否定中的同时子集关系,PRI一致性门槛值不应低于0.5,本文将PRI一致性阈值设定为0.6。频数阈值应根据样本量确定,对于中小样本,频数阈值为1;对于大样本,频数阈值应大于1。在本文31个案例样本的情况下,将案例频数阈值设定为1。

在对制药业高水平绩效进行标准分析时,软件导出技术进步*~政府政策和科学研究*技术进步两个质蕴涵项。由前文综述部分可知,在基于科学的产业发展过程中,科学具有重要推动作用[1]。此外,在现实中,各省为推动高科技产业发展,会发布一系列利好政策,政府政策为高科技产业发展营造了良好环境,往往对产业发展具有促进作用。基于这一实际情况,选择科学研究*技术进步作为质蕴涵项。

在fsQCA3.0软件中,选择标准分析,分析程序将产生3个解:复杂解、中间解和简约解。其中,复杂解没有使用逻辑余项,即排除所有反事实组合;简约解使用所有逻辑余项,并不评估其合理性;中间解则根据研究者的理论和实际知识,将具有意义的逻辑余项纳入解中。一般来说,中间解优于复杂解和简约解。通过中间解与简约解的嵌套关系对比,识别每个解的核心条件:既在中间解也在简约解中出现的条件为核心条件,只在中间解中出现的条件为边缘条件[23]。

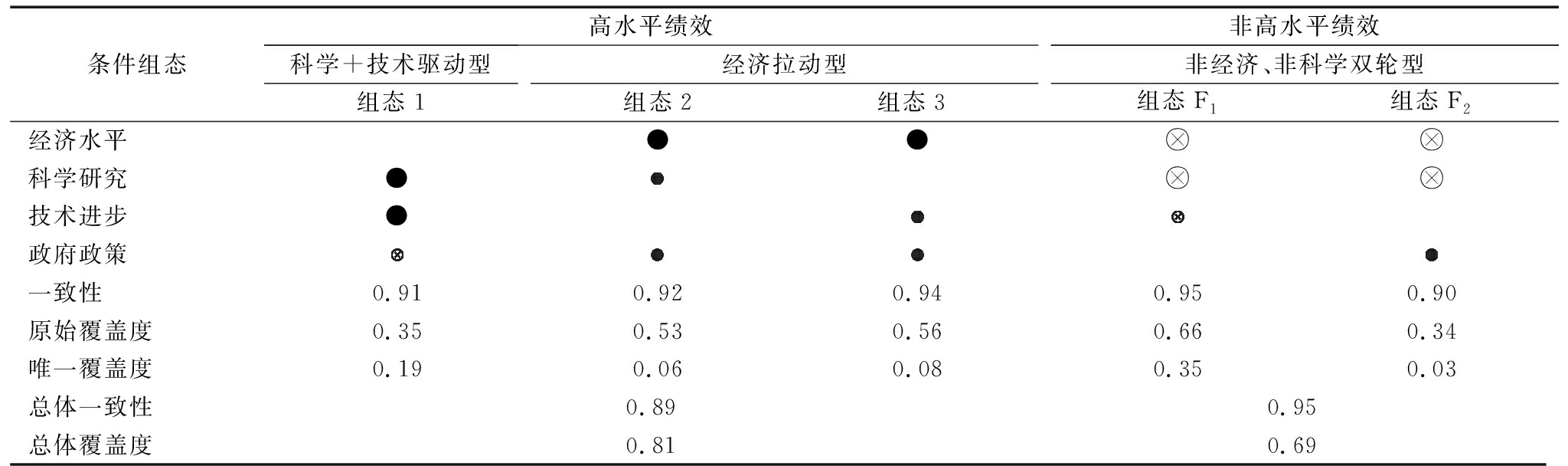

本文采取Ragin&Fiss(2008)提出的QCA分析结果呈现形式,结果如表3所示。其中,每一纵列代表一种可能的条件组态。使制药业产生高水平绩效的组态有3个,其中组态2、组态3构成二阶等价组态,即核心条件相同[25]。解的总体一致性(solution consistency)为0.89,表明在符合3类条件组态的省份中,有89%的省份医药制造业具有高水平绩效。解的总体覆盖度(solution coverage)为0.81,表示3类条件组态可以解释81%的医药制造业高水平绩效案例。解的总体一致性和总体覆盖度均高于临界值,3个组态的一致性值分别为0.91、0.92、0.94,均高于一致性标准,表明实证分析有效。基于条件组态,可以进一步识别出经济水平、科学研究、技术进步和政府政策在推动制药业发展过程中的差异化适配关系。

表3 实现制药业高、非高水平绩效的组态分析结果

Tab.3 Configuration analysis for high and non-high level pharmaceutical industry performance

条件组态高水平绩效科学+技术驱动型组态1经济拉动型组态2组态3非高水平绩效非经济、非科学双轮型组态F1组态F2经济水平●●科学研究●技术进步●政府政策一致性0.910.920.940.950.90原始覆盖度0.350.530.560.660.34唯一覆盖度0.190.060.080.350.03总体一致性0.890.95总体覆盖度0.810.69

注:●表示核心条件存在,⊗表示核心条件缺失, 表示边缘条件存在,

表示边缘条件存在, 表示边缘条件缺失;空格说明条件变量存在对于结果无关紧要;下同

表示边缘条件缺失;空格说明条件变量存在对于结果无关紧要;下同

(1)科学与技术双元主导驱动型。条件组态1表明,以科学研究和技术进步为核心条件,以非政府政策为边缘条件,可以使医药制造业产生高水平绩效。这意味着,相较于其它条件,科学研究与技术进步的协同作用对于制药业高水平绩效的取得更加重要,科学与技术结合能够有效破除经济水平、政府政策等客观禀赋条件对医药制造业发展的制约。在这条路径下,当科学和技术条件同时存在时,其它条件对医药制造业高水平绩效无关紧要,因而将该驱动路径命名为科学与技术双元主导驱动型。该路径可以解释35%的制药业高水平绩效案例,其中约19%的省域仅能被这条路径解释。科学与技术双元主导驱动型的典型省市有北京、四川、重庆、辽宁等。相关统计资料显示,2018年北京市医药制造业获得国家自然科学基金资助总额高达55 399.31万元,用于医药制造业技术获取和技术改进的经费也有39 033万元,北京市对科学与技术发展的投资额度在全国名列前茅,因而其在制药业产值方面亦表现突出,2019年北京市医药制造业利润总额达到214亿元。

(2)经济主导逻辑下的科学与政策驱动型。条件组态2表明,经济发展水平高的省份,如果能够发展科学研究并给予政策支持,其医药制造业将会拥有高水平绩效。其中,高经济发展水平为核心条件,科学研究和政府政策为补充条件。该路径可以解释53%的医药制造业高水平绩效案例,其中约6%的省域仅能被这条路径解释。该路径代表省份有山东、广东、湖南、陕西等。以陕西省为例,陕西省经济发展水平相对较高,虽然其在技术进步方面的投资较少,技术获取和技术改造经费支出在全国排名靠后,但在科学研究方面,2018年陕西省医药制造业获得346项国家自然科学基金项目资助,资助金额达14 009.5万元。同时,在政策支持方面,陕西省发布《陕西省改革完善仿制药供应保障及使用政策工作方案》等22项政策文件。经济水平的拉动作用再加上科学与政策的驱动作用,使得陕西省医药制造业取得较高绩效。

(3)经济主导逻辑下的技术与政策驱动型。条件组态3表明,当具有高经济发展水平时,在技术进步和政府政策支持下,有助于医药制造业获得高水平绩效。其中,高经济水平发挥核心作用,技术进步和政府政策发挥补充性作用。该路径可以解释56%的制药业高水平绩效案例,其中约8%的省域仅能被这条路径解释。该路径的代表省份有湖北、江苏、安徽、河北等。这些省份经济发展水平优势明显,技术进步相关投入、政策支持力度大,是典型的经济主导逻辑下技术与政策驱动型地区。以河北省为例,河北经济发展水平位居全国上游,2018年医药制造业用于技术获取和技术改进的经费支出高达49 206万元,处于全国领先地位。同时,2018年河北省共计发布29项政策文件,旨在推动制药业相关产业发展,如《河北省人民政府办公厅关于大力推进康养产业发展的意见》《河北省人民政府办公厅关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的实施意见》等。但是,在科学研究方面,与其它省份相比,河北省医药制造业获得的国家自然科学基金项目数量和经费均存在不小差距。尽管如此,在经济的主导作用及技术与政策支持帮助下,河北省医药制造业仍取得优异绩效,2019年其制药业营业收入达到767亿元。

3.2.2 产生医药制造业非高水平绩效的条件组态

产生医药制造业非高水平绩效的组态有两个,且这两个组态的核心条件相同,如表3所示。组态F1的原始覆盖度和唯一覆盖度均高于组态F2,表明组态F1是两个组态中经验相关性最强的组态。两个组态的总体一致性为0.95,远高于可接受的一致性水平,说明以上条件组合对结果变量具有较强的解释力。同时,总体覆盖度约为0.69,单个解的原始覆盖度分别为0.66、0.34,表明两个组态均能解释一定比例的制药业非高水平绩效结果,两个组态能在较大程度上共同解释区域医药制造业非高水平绩效结果。

组态F1表明,低经济发展水平、缺乏科学研究、技术投入不足将使医药制造业产生低水平绩效。其中,非经济水平和非科学研究是核心条件,非技术进步为边缘条件。该路径可以解释66%的制药业非高水平绩效案例,典型省份包括西藏、宁夏、新疆、青海等。组态F2表明,当经济发展水平不高、缺乏科学研究时,即便政府政策支持力度大,医药制造业发展绩效也不会高。该路径可以解释34%的制药业非高水平绩效案例,典型省份有甘肃、广西、贵州等。综上可以发现,在经济水平和科学研究两者皆欠缺的情况下,无论技术和政策条件如何变化,都很难在医药制造业领域产生理想绩效。

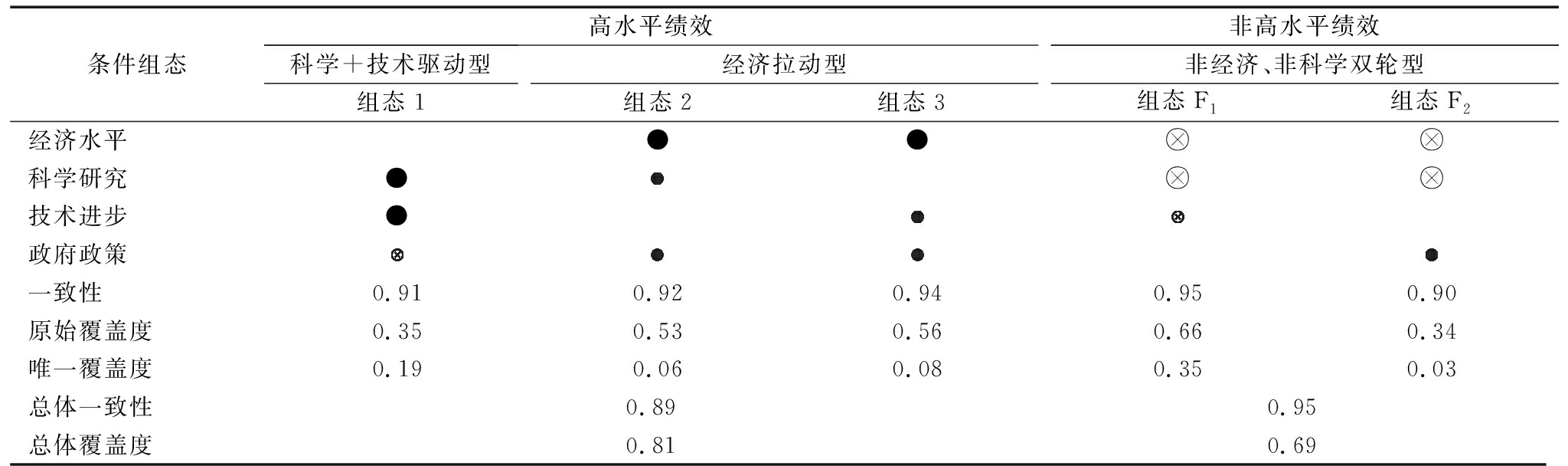

3.3 稳健性检验

张明和杜运周[30]指出,可以采用调高一致性阈值、提高PRI一致性、新增其它条件、增加或删除案例的方式进行QCA稳健性检验。通常在以上4种方法中选择一种即可,本研究使用调高案例一致性阈值的方法,将案例一致性阈值由0.75提升至0.80[31],结果如表4所示。稳健性检验表明,新组态结果与上述分析结果一致,说明结果具有较好的稳健性。

4 结论与建议

4.1 研究结论

本文以中国内地31个省域医药制造业为案例样本,使用fsQCA方法进行条件组态分析,探究经济、科学、技术和政策4个前因变量对医药制造产业发展的联动效应和驱动路径,揭示影响制药产业发展的核心条件及其复杂互动本质。

首先,从总体上看,经济、科学、技术和政策都不能单独作为医药制造业高绩效水平的必要条件。医药制造业高水平绩效存在3条关键路径,具体可归纳为科学与技术双元主导驱动型、经济主导逻辑下的科学与政策驱动型、经济主导逻辑下的技术与政策驱动型。其次,医药制造业属于基于科学的产业,其产业发展背后是多因素的协同作用,各因素有效结合,以殊途同归的方式提升制药产业绩效。在特定条件下,对科学和技术的投入可以突破经济和政策条件限制。从前因条件构型可以看出,科学、技术、经济是影响医药制造业发展的关键因素。在经济发达地区,高经济水平能有效拉动制药业发展;在经济欠发达地区,科学、技术是驱动制药业发展的重要条件因素。最后,医药制造业非高水平绩效存在两条解释路径,两个组态的核心条件都是非经济水平和非科学研究,因而可以将两条路径总结为非经济与非科学双轮型。经济发展水平和科学研究相对落后的区域,制药业难以取得高水平绩效,这反映出在基于科学的产业发展过程中,经济发展和科学研究都发挥着不可替代的重要作用。

表4 调高案例一致性阈值后的组态结果

Tab.4 Configuration results after increasing the case consistency threshold

条件组态高水平绩效组态1组态2组态3非高水平绩效组态F1组态F2经济水平●●⊗⊗科学研究●⊗⊗技术进步●政府政策一致性0.910.920.940.950.90原始覆盖度0.350.530.560.660.34唯一覆盖度0.190.060.080.350.03总体一致性0.890.95总体覆盖度0.810.69

4.2 理论贡献与管理启示

本文主要理论贡献如下:现有研究多关注科学产业的概念与特征、基于科学的创新与产业对应关系等主题,而对基于科学的产业发展路径研究较少,本文对这一相对空白领域进行探究,并将基于科学的产业发展这一主题从习惯性关注单一视角转向多重条件组合的整体视角。具体地,本文从条件组态出发,分析经济、科学、技术、政策在促进医药制造业绩效方面的并发协同作用,解释制药产业发展背后的因果复杂性,为更细粒度地理解基于科学的产业成长现象提供理论参考。

本文研究结论为基于科学的产业发展实践带来以下管理启示:首先,积极整合资源,发挥经济、科学、技术、政策各要素的协同作用。本文研究表明,经济发展、科学研究、技术进步、政府政策等单个要素均不是制药业高水平绩效结果的必要条件,单个因素不能完全解释制药业绩效结果。因此,各地区应从整体视角出发,建立有效协同、联合统一的科学产业成长机制,强化各要素间的深度融合与优化配置。同时,为突破地区经济发展水平等客观条件制约,可以与高校、研究机构、科研型企业等加强合作,加大对科学与技术的投资力度,通过科学与技术驱动基于科学的产业迅速成长。其次,合理聚焦重点,针对关键要素精准施策。各地区应重点关注能够有效提升科学产业发展的关键因素。本文研究表明,科学、技术、经济等核心条件是推动制药业繁荣的关键要素。因此,在发展基于科学的产业过程中,经济发展水平高的地区应完善金融服务体系,大力支持科学与技术研究工作,努力发挥经济的拉动作用;经济薄弱地区可以将工作重点放在改善科学与技术创新发展环境上,注重培育科学研究与技术创新文化,鼓励科学技术成果转化应用,为基于科学的产业发展提供助力。最后,因地制宜地选择基于科学的产业发展路径。本文研究表明,科学与技术双元主导驱动型的典型省市有北京、四川、重庆、辽宁等,这些地区可以优先开展科学与技术研发工作;组态2对应的山东、广东、湖南、陕西等省份,可以在经济拉动作用的基础上,在科学研究和政府政策方面加大支持力度;组态3对应的湖北、江苏、安徽、河北等省份,可以充分利用经济的拉动作用,并从技术和政策方面予以支撑和扶持。总之,各地区应根据自身经济发展水平和资源禀赋等特点,审慎选择适宜发展路径和针对性举措,以提高基于科学的产业绩效水平,全面促进我国基于科学的产业兴盛繁荣。

4.3 不足与展望

首先,基于科学的产业是一个蓬勃发展的研究主题,人工智能、生物医药、量子、新材料、复杂电子系统等都是基于科学的产业,受限于数据可得性,本文选择医药制造业作为案例样本,探讨基于科学的产业发展路径,但制药业只是众多科学产业中的一个,这一定程度上影响了结论的可推广性,所得结论是否契合其它科学产业需要进一步检验。未来可以对更多基于科学的产业展开研究,形成对基于科学的产业发展路径更深层次的分析。其次,本文采用归纳法选取条件变量,并在文献梳理的基础上,自行构建一个整合框架,探索已被证实单独对产业绩效和行业发展产生影响的变量作为组态如何发挥作用。尽管本文将经济、科学、技术、政策这些重要因素都纳入框架,但并未包含所有可能的影响因素。未来可以采用新的分析视角或者纳入更多影响因素,从而补充和丰富本文研究结论,深化对科学产业发展路径的理解。最后,本文在前因条件测量方面存在改进空间。例如,政府政策是一个复杂条件变量,政府政策工具可以分为供给侧、环境侧、需求侧3个维度,包括税收减免、孵化园建设、财政补贴、信息支持等。受限于资料的可获得性,本文选用2018年度发布的与医药制造业发展相关的政策数量衡量政策支持程度,并将这一条件变量命名为政府政策。如果条件允许,今后研究可以对政府政策、科学研究等条件变量进行更加精准的度量。

参考文献:

[1] 张鹏,雷家骕.基于科学的创新与产业:相关概念探究与典型产业识别[J].科学学研究, 2015,33(9):1313-1323,1356.

[2] GIBBONS M, JOHNSTON R. The roles of science in technological innovation[J]. Research Policy, 1974,3(3):220-242.

[3] NELSON R R, WINTER S G. An evolutionary theory of economic change[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1982.

[4] PAVITT K.Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory[J]. Research Policy, 1984, 13(6):343-373.

[5] AUTIO E. New, technology-based firms in innovation networks symplectic and generative impacts[J]. Research Policy. 1997, 26(3):263-281.

[6] CARDINAL L B, ALESSANDRI T M, TURNER S F.Knowledge codifiability, resources, and science-based innovation[J].Journal of Knowledge Management, 2001, 5(2):195-204.

[7] 陈劲,赵晓婷,梁靓.基于科学的创新[J].科学学与科学技术管理,2013,34(6):3-7.

[8] 史丹,李晓斌.高技术产业发展的影响因素及其数据检验[J].中国工业经济,2004,21(12):32-39.

[9] MYRDAL G. Ehqnomic theory and underdeveloped regions[M]. London: Duekworth,1957.

[10] 李佳,王丽丽,王欢明.不同经济发展水平下创新要素对产业创新绩效的影响及政策启示[J].科技进步与对策,2020,37(7):52-58.

[11] 赵泉. 经济增长、经济政策与公司绩效联动效应的实证研究[D].广州:暨南大学,2013.

[12] FATAS-VILLAFRANCA F, JARNE G, SANCHEZ-CHOLIZ J. Industrial leadership in science-based industries: a co-evolution model[J]. Journal of Economic Behavior & Organization. 2009,72(1):390-407.

[13] LIU X H, HODGKINSON I R, CHUANG F M. Foreign competition, domestic knowledge base and innovation activities: evidence from Chinese high-tech industries[J]. Research Policy, 2014, 43 (3) :414-422.

[14] 卢今,林怀兰.生产技术研究是高技术产业发展的关键[J].科研管理,1994,15(4):49-53.

[15] 吴金希.论公立产业技术研究院与战略新兴产业发展[J].中国软科学,2014,29(3):57-67.

[16] 杨武,田雪姣.中国高技术产业发展的科技创新驱动效应测度研究[J].管理学报,2018,15(8):1187-1195.

[17] 刘英基.我国高技术产业高端化与技术创新耦合发展实证研究[J].软科学,2015,29(1):65-69.

[18] 黎文靖,郑曼妮.实质性创新还是策略性创新——宏观产业政策对微观企业创新的影响[J].经济研究,2016,51(4):60-73.

[19] 张同斌,高铁梅.财税政策激励、高新技术产业发展与产业结构调整[J].经济研究,2012,47(5):58-70.

[20] 宋凌云,王贤彬.重点产业政策、资源重置与产业生产率[J].管理世界,2013,29(12):63-77.

[21] 王海,尹俊雅.地方产业政策与行业创新发展——来自新能源汽车产业政策文本的经验证据[J].财经研究,2021,47(5):64-78.

[22] KETCHEN D J, THOMAS J B, SNOW C C. Organizational configurations and performance: a comparison of theoretical approaches[J]. The Academy of Management Journal, 1993, 36(6):1278-1313.

[23] 杜运周,贾良定.组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[J].管理世界,2017,33(6):155-167.

[24] 崔宏桥,吴焕文.创业环境如何影响科技人员创业活跃度——基于中国27个省市的fsQCA分析[J].科技进步与对策,2021,38(13):126-134.

[25] FISS P C. Building better causal theories: a fuzzy set approach to typologies in organization research[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(2):393-420.

[26] GRECKHAMER T. CEO compensation in relation to worker compensation across countries: the configurational impact of country-level institutions[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(4):793-815.

[27] FURNARI S, CRILLY D, MISANGYI V F, et al. Capturing causal complexity: heuristics for configurational theorizing[J]. The Academy of Management Review, 2020, 46(4), 778-799.

[28] 张明,陈伟宏,蓝海林.中国企业“凭什么”完全并购境外高新技术企业——基于94个案例的模糊集定性比较分析(fsQCA)[J].中国工业经济,2019,36(4):117-135.

[29] SCHNEIDER C Q, WAGEMANN C. Set-theoretic methods for the social sciences[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

[30] 张明,杜运周.组织与管理研究中QCA方法的应用:定位、策略和方向[J].管理学报,2019,16(9):1312-1323.

[31] 段忠贤,吴鹏.科技资源配置效率影响因素组态与路径研究——基于中国内地30个省市的QCA分析[J].科技进步与对策,2021,38(22):11-18.

(责任编辑:陈 井)

表示边缘条件存在,

表示边缘条件存在, 表示边缘条件缺失;空格说明条件变量存在对于结果无关紧要;下同

表示边缘条件缺失;空格说明条件变量存在对于结果无关紧要;下同