(1.中共安徽省委党校(安徽行政学院),安徽 合肥 230022;2.中国科学技术大学 管理学院,安徽 合肥 230026;3.南京大学 管理学院,江苏 南京 210093)

0 引言

现代社会充斥着不确定性、风险性和动态性,建立内部良性竞争又紧密协作的创新型企业成为组织生存和发展的必然要求[1],也引发了理论界对组织创新的深入研究。西方社会学家认为,提升团队创新水平的关键在于解决组织中的公共产品困境[2]。公共产品是具有非排他性和非竞争性的产品,其利益由全体成员分享而成本由少数成员承担,因而常面临供给不足的问题[3]。知识共享和风险承担被认为是组织学习与创新过程中典型的公共产品,对团队创新具有外部经济性却存在供给不足的困境[4]。尽管公共产品困境已经引起理论界关注,但是,基于中国情境下公共产品视角的团队创新研究还非常缺乏,在我国企业管理中的适用性也需进一步探讨。

为了解决公共产品困境,社会合作学派提出合作权变革方法以调整贡献收益,即提供一个基于员工行为的选择性激励或奖励[5]。在社会物质财富和整体居民生活水平已经较大提升的背景下,薪酬等物质性奖励激励对知识型员工的边际效用逐渐递减,而地位、权力、名誉这类非物质资源成为人们的高阶追求,层级激励成为组织重要的激励手段[6]。相较于个体行为,团队活动往往掺杂冲突和利益分配等政治过程,地位和权力等层级激励因素也引发团队活动中的地位竞争行为[7]。

层级这一激励工具可能诱发人们的不同地位竞争行为,从动机类型角度来看,组织中地位竞争可分为威望型地位竞争和支配型地位竞争[8]。威望型地位竞争员工出于获取社会声望和名誉等亲社会动机参与地位竞争,通过主动分享等利他行为赢得尊重;而采取支配型地位竞争的员工会更加被地位背后的权力、金钱等吸引,倾向于使用一些政治手段获取地位资源[9]。基于动机理论,不同动机下的员工会在一系列组织行为上呈现显著差异[10],因而创新者出于不同动机所采取的地位竞争策略可能对组织公共产品供给和团队创新产生差异化影响。威望型地位竞争个体出于利他动机,重视荣誉、声望并渴望得到别人认可,能为了团队利益而成为提供公共产品的少数人,更愿意分享知识和承担风险并对团队创新作出努力[11]。而出于利己动机的支配型地位竞争个体更在乎个人得失,更愿意成为公共产品中的“免费乘车者”,其知识分享和风险承担水平较低。为了获得地位资源,这类个体会隐藏个人知识以便在关键时刻展现“独特”优势[12]。

团队个体受到组织情境的塑造,组织创造不同的制度环境激励并影响员工,而团队信任是组织中影响员工行为的重要情境因素[13]。特质激活理论认为人与情境之间具有某种深层的内在联系,能使潜藏的隐性特质表达出显性行为[14]。在以身份信任为基础的团队中,成员因其相同或相似的价值观和愿望,相信彼此拥有共同利益且每个人都会积极维护,容易激发合作性的地位竞争方式;而在以威胁信任为基础的团队中,依靠威慑才能保证团队成员之间的信任,员工更易感知组织中较高权力等级的支配力量[15],从而激发支配型地位竞争方式。

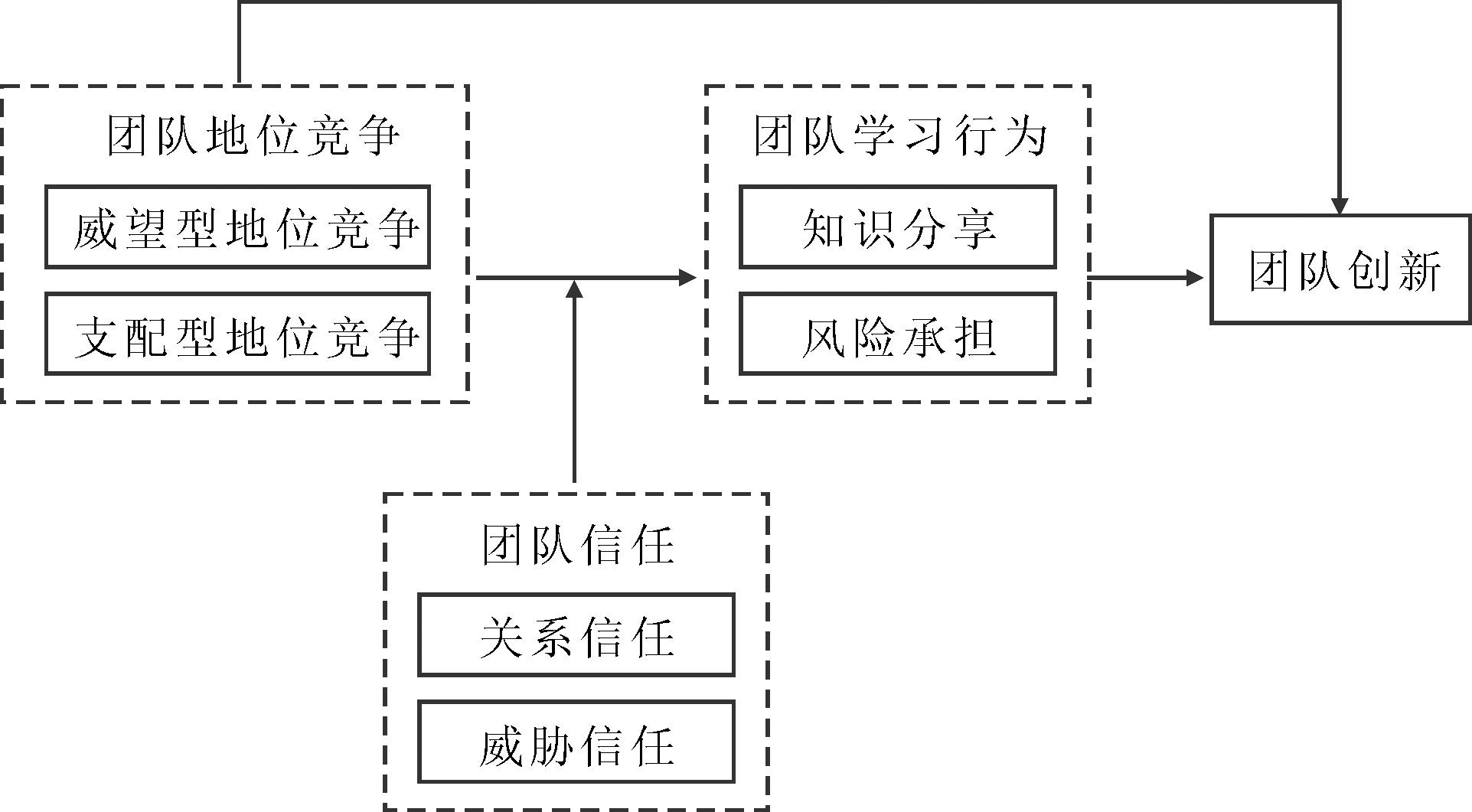

综上所述,本文研究目的是探讨地位竞争影响组织公共产品供给和团队创新的内在机理以及中国情境下的边界条件。基于动机理论和特质激活理论,剖析知识分享和风险承担在不同地位竞争与团队创新之间的中介效应,考察团队信任对该中介效应的调节作用。

1 文献综述

1.1 团队创新与公共产品困境

团队创新是要求团队成员高效互助、紧密协作、关联共享、循环反馈的一系列创造性活动,也是组织发展中的关键集体行动[16]。团队表现是所有成员内化其动机和行为的结果,个体差异与成员多样性意味着团队中不乏矛盾和利益分配问题,典型的情境之一是公共产品困境[17]。一方面,公共产品的可获得性并不会随着他人的使用而减少,所有成员都能从团队公共产品中获利且不会影响其他成员的使用;另一方面,其非排他性和非竞用性特征决定了成员使用公共产品的边际成本为零,理性员工根据占优策略通常难以主动产生供给行为[18]。

公共产品的基本特征所引发的公共产品困境,正是许多组织难以提升团队创新绩效的重要原因[2]。截至目前,国内外已对促进团队创新的过程机制进行了广泛讨论,但罕有学者在中国情境下针对团队创新过程开展公共产品视角下的研究,更缺乏团队公共产品困境的解决机制。

1.1.1 知识分享

团队中知识分享是团队成员交换所拥有的隐性和显性知识,进行沟通、学习并创造新知识的过程[19]。个体知识与他人共享的知识交汇贯通能产生新知识,最大限度激发个体知识的潜在价值。团队知识分享能在知识总量和价值增益上得到有效提高,并且成员通过团队学习获得有价值的、稀缺的新知识,有利于形成差异化竞争优势。

知识分享是团队创新过程中的一种公共产品。个体可以从同事共享的知识和方法中受益,同时,不会影响这些知识对于其他成员的价值,非排他性和非竞争性特征使得所有团队成员都能平等地使用共享知识,但这也导致了知识分享的“搭便车行为”。市场导向观点认为,知识可视为有价商品,而知识分享是知识拥有者与需求者间的交换行为[20]。根据成本收益分析视角,只有当理性个体衡量收益大于成本时,才会进行知识分享[21]。

1.1.2 风险承担

风险承担是团队投资决策中对预期收益水平和波动程度的选择,代表团队为了获取高利润所能承担的后果范围[22],风险承担体现组织对风险的接受程度,企业的风险偏好不同,风险承担行为也存在一定差异。大量研究表明,组织风险承担正向影响创新结果[23]。企业研发投入与风险承担水平正相关,员工个人风险承担意愿对团队创新也有正向影响[24]。

团队活动中的风险承担也具有公共产品性质,而团队风险承担的困境在于保守偏好员工的“搭便车行为”。一方面,个体对试错和建言行为等风险的承担对组织发展有益[24]。风险承担水平代表个体愿意付出的成功成本或者失败代价,当团队风险承担水平较高时,成员能从他人的风险行为(如试错、建言等)中获得好处。另一方面,个体的风险承担行为面临很大的风险[25]。也就是说,风险承担的益处能让团队成员共享,但是,失败的结果却归于风险承担者个人,结果是理性的员工都不愿意承担风险从而降低团队整体风险承担水平。

1.2 地位竞争与公共产品困境

非正式的地位竞争系统在组织社会关系网络中广泛存在,地位在团队活动中具有激励作用,促使人们开展一系列良性的地位竞争行为[26],有利于解决团队公共产品供给中的先行问题。首先,地位层级代表社会认同水平的高低。地位层级的激励作用在于识别员工对尊重和认同的不断追求,激发员工站在他人或团队的角度思考问题和开展工作[27]。其次,高地位与团队中较高的贡献水平相关联,地位层级能够通过给予特定成员更高的社会等级,激励他们对组织作出更多贡献[28]。

然而,地位竞争也有其阴暗面。地位竞争可以激励个体更多地努力超越对手以获得地位,也可能促使有些员工通过不道德行为来提升自己的地位,而这些不道德行为会对企业绩效和成长造成不利影响。个体理性计算团队活动的付出与回报,选择以占优的低贡献水平共享团队成果,甚至通过破坏竞争对手的工作业绩增加自己在竞争中获胜的机会[29]。

以上研究分歧表明,地位竞争对团队公共产品的影响需要进一步分类讨论。根据地位关注动机的差异,地位竞争方式分为基于亲社会动机的威望型地位竞争和基于利他动机的支配型地位竞争[26],导致个体间差异化地位竞争行为。前者希望通过地位竞争获得他人认可和尊重,而后者希望借此获得对资源和他人的支配。此外,在地位竞争和团队公共产品相关研究中缺乏边界条件的探讨。团队信任是员工对团队内其他个体拥有积极期望并愿意接受相应风险的行动意愿[15],影响成员对他人意图和行为的期望水平。团队信任分为两种类型:威胁信任和关系信任。根据特质激活理论[14],不同类型团队信任可能激发不同的个人特质和动机,影响团队公共产品供给过程。

2 理论分析与研究假设

2.1 地位竞争与团队创新

动机理论认为不同动机的员工其组织行为和表现具有显著差异,动机包括典型的利他动机和利己动机[10]。具有利他和亲社会动机的人期待他人的认可与尊重,维护声誉和尊严并追求完美形象,他们会作出更多的组织公民行为;而持有利己动机的人以个人利益最大化为行为准则,重视结果带来的报酬、权利和控制等,更可能使用政治手段和产生不道德行为[30]。在不同地位关注动机下,个体在地位竞争中的行为方式和结果也存在明显差异。

威望型地位竞争行为主要用来描述具有亲社会动机的人,他们将地位竞争看作传递个人能力的信号、实现组织目标的手段[31]。在地位竞争过程中,具有亲社会动机的人采用威望型地位竞争行为,看重荣誉、声望以及别人对自己的评价,渴望得到别人的认可[32]。当成员在创新活动中产生差错时,威望型地位竞争者能采用委婉温和的方式促进差错学习,以此维护荣誉和树立良好形象。通过帮助他人和分享关键信息等方式开展知识交流[27],威望型地位竞争有利于组织形成和谐的工作氛围,成员愿意分享工作中的经验和得失,有利于团队成员大胆实践和激发创新灵感。进一步,威望型地位竞争行为的执行者为了维护和获得自尊,还会作出更多组织公民行为,致力于推动团队创新落实转化和提升团队创新绩效。

支配型地位竞争的员工具有利己动机,将地位看作资源回报的途径,在行动上往往不愿意贡献自己的知识和信息[8]。在组织创新过程中,个人价值和贡献往往很难与他人的贡献完全区分开来。“搭便车”效应使得有利己动机的人不愿意付出太多努力[33]。其次,支配型竞争行为常常采取政治手段和不道德行为获得地位。竞争者倾向于以不合作的方式对待其他参与者,在竞争过程中将他人视为自身地位的威胁,除提高自身能力和贡献外,甚至通过边缘化和恶意排挤以及破坏他人绩效等行为来制裁他人[34]。出于利己动机采取支配型地位竞争的员工可能妨碍其他人的创造性行为,或者不愿分享自己的知识,最终降低组织创新绩效。基于此,本文提出以下假设:

H1:不同类型地位竞争对团队创新具有差异化影响;

H1a:威望型地位竞争对团队创新具有促进作用;

H1b:支配型地位竞争对团队创新具有抑制作用。

2.2 地位竞争、知识分享与团队创新

员工的组织行为和表现受到内外部动机的影响,且内在动机比外在动机更具有稳定和长远的影响[35]。通过主动交流与合作,威望型地位竞争促进团队形成和谐氛围,同时,更容易获得来自同事的知识回馈,促成知识在团队成员间流动。也就是说,威望型地位竞争能有效解决知识分享困境的先行问题。此外,组织成员彼此间心理匹配距离是影响知识共享、提高团队创新的重要前置因素[36],当团队成员采用威望型地位竞争方式时,员工彼此间心理距离较近,更容易产生对圈内人的认同感,也更愿意就团队目标进行知识分享[8]。知识分享促进成员间交流与学习,对团队创新具有积极影响。首先,分享有关创新的知识能使所有人对目标产生共性认识,具备良好的知识基础。其次,知识分享被认为是创新中必要的知识整合和思考过程,可能激发不同知识背景员工产生创新性构想。最后,知识分享能减少创新合作中的不信任和增进心理安全感,从而使团队成员更专注于团队创新活动。

而持有利己动机的支配倾向员工将地位竞争看作实现自身目标的途径,更多地通过支配型地位竞争行为获取地位背后的权势与报酬[30]。这类员工将团队内地位竞争看作零和博弈,并将其他成员视为自身地位的威胁[37]。为了保存地位竞争优势,支配型地位竞争者一般不会主动分享自己的专业知识和行业信息资源,更可能采取学习他人知识但不共享的“搭便车行为”。有些竞争者会采取欺诈等不道德手段,结果也会损害他人的知识分享意愿。在此情况下,团队内容易陷入恶性竞争,小道消息和无效信息也会阻碍员工对有效信息的识别与学习[19]。结果员工只能采取相对保守行为并减少试错,这不利于团队创新绩效的提升。综上,本文提出以下假设:

H2:知识分享在地位竞争与团队创新关系中起中介作用;

H2a:威望型地位竞争会通过正向影响组织中知识分享行为,促进团队创新产生;

H2b:支配型地位竞争会通过负向影响组织中知识分享行为,抑制团队创新产生。

2.3 地位竞争、风险承担与团队创新

威望型地位竞争员工为了获得地位背后的认可和尊重等精神奖励,愿意主动表现出利他行为或者承担实现团队目标过程中的风险,即通过承担他人不愿承担的风险来树立模范形象[8]。威望型地位竞争可以化解风险承担的先行问题,同时,其他成员也会增强团队认同并提升自我风险承担水平。从个人层面来看,员工对创新的风险承担水平越高,越可能投入时间、精力等个人成本。同时,考虑到风险承担后果,个体会产生更多学习行为并努力实现创新性任务[24]。从团队层面来看,成员在威望型地位竞争氛围中逐渐形成一致的团队风险承担水平,因而能增强团队凝聚力并在创新相关决策上达成一致,投资风险水平适宜的创新项目并促进创新构想的成果转化[38]。

持有利己动机的支配型地位竞争成员在团队创新中计较个人得失,将他人看作自身的威胁,在团队活动中有风险规避倾向。在支配型地位竞争氛围中,成员彼此间信息分布不均,认知和行为分散,决策的制定往往是各种意见妥协或折衷的结果[39]。利己动机下的成员对他人的信任度较低,在风险较大的创新项目上往往采取观望和等待行为[35],倾向于分享他人试错带来的好处,而不愿先行为团队创新承担风险。进而,在支配型地位竞争者较低的风险承担水平下,个人对创新活动的意愿和努力水平也较低。综上,本文提出如下假设:

H3:风险承担在地位竞争与团队创新关系中起中介作用;

H3a:威望型地位竞争通过正向影响组织风险承担水平,促进团队创新产生;

H3b:支配型地位竞争通过负向影响组织风险承担水平,抑制团队创新产生。

2.4 团队信任的调节作用

关系信任是指在对对方能力和人品等方面有充分了解的基础上,处于某种社会互动角色并对其特征进行判断而建立的信任;威胁信任是指中断这种关系或采取报复行动的潜在成本超过以不信任方式采取行动的短期好处而建立的信任[15]。特质激活理论认为,个体天生倾向于选择能够对其带来影响的情境,同时,潜藏在个体内部的特质在适宜的工作情境中可被激活,并促使和强化个体表达出相应的工作行为[14]。因此,当成员感知到不同的团队信任氛围时,可能激发不同特质成员的差异化动机,在地位竞争行为选择上表现出不同倾向。

在以关系信任为基础的团队中,团队成员感知到相同或相似的价值观和愿望,相信彼此拥有共同的利益和目标,且每个人都会积极维护这一共同利益[40]。这些共识促使员工关注团队共同目标而非个人目标、关注集体利益而非个人利益,因此,在以关系信任为基础的团队中,威望型地位竞争的亲社会动机得到强化和外部支持,而支配型地位竞争的利己动机受到抑制。具体而言,当威望型地位竞争的团队成员感知到高水平的关系信任时,出于对他人能力、人品、价值观等的信任,更愿意以共享互惠的形式实现集体创新目标[41],使得威望型竞争手段有了与之相适应的外部实施环境,在团队创新过程中,所有成员都积极分享新知识、新技能,并积极承担集体创新所蕴含的风险和成本,团队知识分享和组织风险承担也得以涌现出来,并最终推动团队创新提升。而当支配型地位竞争的团队成员感知到高水平的关系信任时,由于团队整体更多地强调共同目标实现、集体利益共享,分享新知识的风险几乎不受关注,因此,支配型地位竞争对利己动机和物质利益的关注倾向受到抑制,支配型地位竞争通过知识分享、风险承担负向影响团队创新行为的关系被削弱。

在以威胁信任为基础的团队中,团队成员之间的信任主要依靠威慑来保证,且等级越高具有的威慑力越强,这促进成员形成对等级关系的认识。因此,在以威胁信任为基础的团队中,威望型地位竞争的亲社会动机受到明显抑制,而支配型地位竞争的利己动机得到有效强化和外部支持。具体而言,当威望型地位竞争的成员感知到组织中存在威胁信任氛围时,由于成员间崇拜以强制力、支配力保障团队信任,地位背后的支配性资源受到更多关注和渴望[7],而地位背后的声望等象征性资源则较少具有威慑力,此时依靠知识分享等亲社会行为获取尊重和声望显然不够明智,威望型地位竞争通过知识分享、风险承担积极影响团队创新行为的这一关系受到削弱。团队层面也表现出支配型地位竞争,并进一步导致对团队创新的一系列消极影响。而当支配型地位竞争的成员感知到组织中存在威胁信任时,支配型地位竞争有了与之相匹配的外部氛围,面对高层级地位背后极具吸引力的、强有力的支配力,也为了避免受到他人威慑和支配,支配型倾向的员工对利己动机和物质利益的关注倾向受到更大激发[31],支配型地位竞争通过知识分享、风险承担负向影响团队创新的这一关系被增强。综上,本文提出如下假设:

H4:关系信任对员工地位竞争与团队创新关系具有调节作用;

H4a:关系信任正向调节员工威望型地位竞争对知识分享、风险承担的正向影响,进而强化对团队创新的促进作用;

H4b:关系信任负向调节员工支配型地位竞争对知识分享、风险承担的负向影响,进而强化对团队创新的抑制作用;

H5:威胁信任对员工地位竞争与团队创新和不道德创新行为间关系具有调节作用;

H5a:威胁信任负向调节员工威望型地位竞争对知识分享、风险承担的正向影响,进而削弱对团队创新的促进作用;

H5b:威胁信任正向调节员工支配型地位竞争对知识分享、风险承担的负向影响,进而增强对团队创新的抑制作用。

3 研究方法

3.1 研究对象与数据收集

本文通过问卷调研方法,主要选择江苏某大型文化公司29个团队的233名成员作为数据收集对象。调查对象具备以下特征:①样本为文化企业中的正式团队,每个团队由不止一名领导和多名成员构成,需不定期完成一项或多项可衡量的任务,属于正规团队;②调查团队同属一家企业,具备同样的文化背景,避免了行业、文化等因素对结果的异质性影响;③该集团团队组建完善,成员间各有分工,团队项目策划方案都具有很强的未知性和创意性,属于典型的创造性团队[42];④基于该企业对创造性的要求,人员学历层次要求也普遍较高,大学本科及以上学历占98.3%,人员薪酬较为稳定,人均工资远高于当地平均水平,且该企业拥有完善的职称和聘用形式,初级、中级和高级职称各占79.0%、18.0%、3.0%,事业编和集团聘任占75.1%,企业保障较为充足,企业人员对于地位的渴望大于对于薪酬的渴望,是地位竞争的合适研究对象。

为确保问卷有效回收,采用现场调研方式发放问卷。调研程序主要包括以下步骤:问卷分成两个部分,一是为团队成员设计了一份关于地位竞争行为、知识分享、风险承担、关系信任、威胁信任以及控制变量等内容的问卷,二是为团队领导设计了一份关于团队创新以及相关控制变量的问卷;现场发放并回收问卷,及时解答被调查对象的疑问,保证问卷填写的有效性和完整性。本次调研总计发放问卷250份,回收问卷242份。剔除缺失率高于10%、团队领导和成员问卷不匹配的无效问卷后,获取来自29个团队的有效问卷233份,其中,团队领导填写43份,团队成员填写190份。在这些调查对象中,团队成员为男性的人数占总体样本的51.50%,团队成员平均年龄33.58岁,教育水平本科学历占比75.97%,硕士及以上占比22.32%,表明本次调查的团队成员具有较好的教育水平。团队成员在公司工作时间3年及以上的占79.83%,表明参与本次调查研究的成员对公司比较熟悉。团队成员在本团队工作时间1年以上的占80.69%,说明大部分团队成员都比较熟悉本团队业务。另外,本次调研的团队具有不同成立时间、规模和团队类型,一定程度上说明问卷收集具有有效性。

3.2 变量测量

(1)自变量:地位竞争行为。本文以Cheng等[26]的研究为基础,设计包含9个测量项的问卷对地位竞争行为进行测量,并结合特定情境进行适当调整,其中,威望型地位竞争包括5个题项,例如“团队其他人总是期望我能够成功”“我的独特能力和才能受到团队成员的认可”等,支配型地位竞争包括4个题项,例如“我经常不顾团队中其他人的想法,努力实现自己的目标”、“我努力控制他人,而不允许其他人控制”等。问卷均采用李克特五级量表对所有测量项进行测量,威望型地位竞争和支配型地位竞争两大构念的内部一致性系数分别为0.886和0.875。为探究个体地位竞争行为对团队创新的影响,本研究将个体层面的动机聚合到团队层面,并以各区段的平均值测量地位竞争行为。数据结果表明,威望型地位竞争中,ICC(1)=0.327,ICC(2)=0.758;支配型地位竞争中,ICC(1)=0.246,ICC(2)=0.723。由此说明,用个体层面的平均值表示团队层面是合适的。

(2)因变量:团队创新。本研究参考George等[43]的量表,对题项的表述进行适当调整,最终使用5个题项进行测量,例如“愿意率先尝试新的想法或方法”、“主动参与公司的变革行动”以及“主动为公司的最大利益而去发现”等。结果显示,团队创新量表的内部一致性系数为0.800。

(3)中介变量:知识共享和风险承担。本研究参照Zárraga等[41]开发的量表,并结合本研究具体情境对表述进行适当调整,最终使用4个题项进行测量,例如“在我的团队中,我从同事那里学到只有他们知道的知识”、“当团队其他成员向我求助时,如果我会,就会教他们”等。结果表明,团队知识共享的内部一致性系数为0.890。知识共享中,ICC(1)=0.477,ICC(2)=0.879。关于风险承担的测量,本研究参照Kogan等[22]开发的量表,结合本研究具体情境对表述进行适当调整,最终使用4个题项进行测量,例如“团队愿意在发展中承受风险”、“团队在感受到风险时,仍然勇往直前”。风险承担的内部一致性系数为0.889,ICC(1)=0.372,ICC(2)=0.855。

(4)调节变量:团队信任。本文以Lewicki等[15]的量表为基础,对团队信任设计了8个测量条目,其中,关系信任包括4个题项,例如“我与领导之间有相互一致的利益”“我与领导之间有相同的目标”等,威胁信任包括4个题项,例如“信任领导给我带来的收益超过了可能的损失”“领导会遵守作出的承诺”等。结果表明,关系信任和威胁信任两大构念的内部一致性系数分别为0.858和0.890。关系信任中,ICC(1)=0.315,ICC(2)=0.747;威胁信任中,ICC(1)=0.376,ICC(2)=0.765。

(5)控制变量。已有研究发现,团队成员的工作态度与行为受到团队特征影响,如团队成立时长、团队规模和团队类型,这些因素影响成员对团队的熟悉程度、协调沟通难度和对创新任务的期望程度[13],因而可能对本文研究变量产生显著影响,需要作为控制变量。

4 数据分析与结果

4.1 变量描述性统计与相关性分析

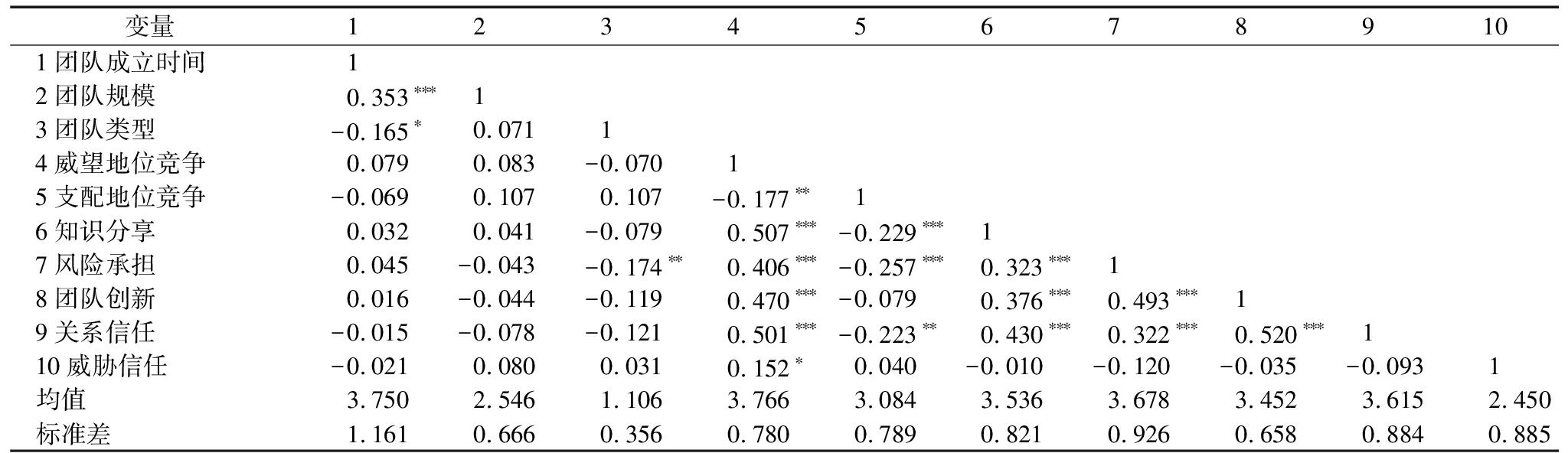

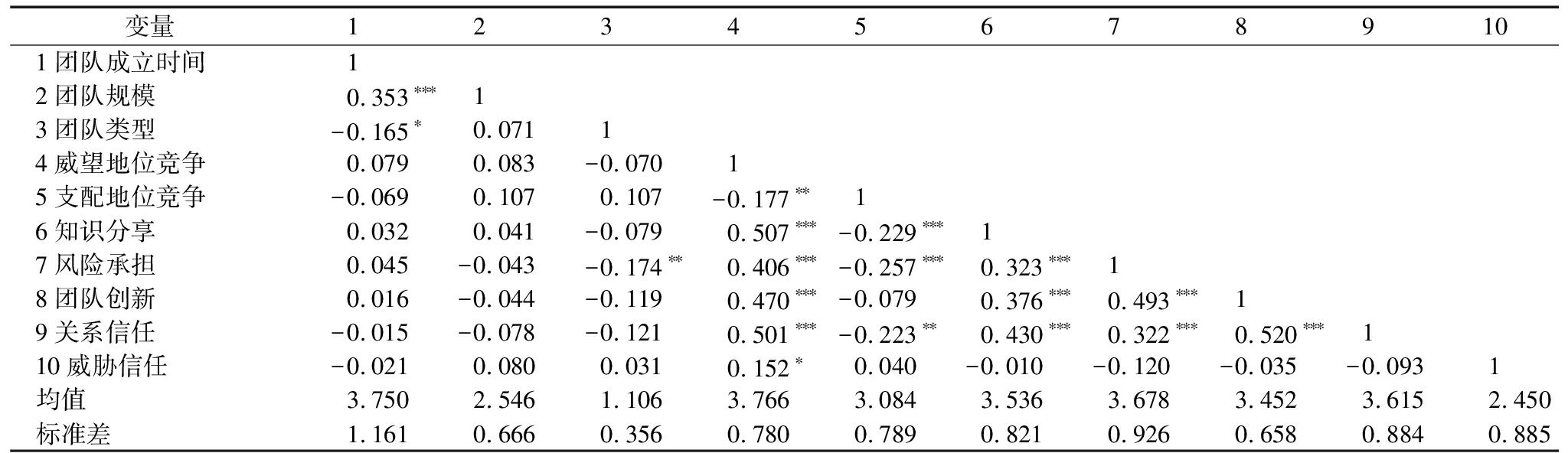

对收集到的数据,首先进行地位竞争、知识分享、风险承担及团队创新之间的相关性分析。根据表1可知,自变量地位竞争中的威望型地位竞争与因变量知识分享(r=0.507,p<0.001)具有显著正相关关系,威望型地位竞争与因变量风险承担(r=0.406,p<0.001)具有显著正相关关系,支配型地位竞争与因变量知识分享(r=-0.229,p<0.001)具有显著负相关关系,支配型地位竞争与因变量风险承担(r=-0.257,p<0.001)具有显著负相关关系。知识分享与团队创新(r=0.376,p<0.001)具有显著正相关关系;风险承担与团队创新(r=0.493,p<0.001)具有显著正相关关系。各变量间相关关系初步证明主效应显著,并为进一步验证和探究研究假设奠定了一定基础。本文运用SPSS 25.0进行Harman单因素检验,结果显示本文不存在严重的同源方差问题。

表1 各变量相关系数

Tab.1 Correlation coefficient of variables

变量123456789101团队成立时间12团队规模0.353∗∗∗13团队类型-0.165∗0.07114威望地位竞争0.0790.083-0.07015支配地位竞争-0.0690.1070.107-0.177∗∗16知识分享0.0320.041-0.0790.507∗∗∗-0.229∗∗∗17风险承担0.045-0.043-0.174∗∗0.406∗∗∗-0.257∗∗∗0.323∗∗∗18团队创新0.016-0.044-0.1190.470∗∗∗-0.0790.376∗∗∗0.493∗∗∗19关系信任-0.015-0.078-0.1210.501∗∗∗-0.223∗∗0.430∗∗∗0.322∗∗∗0.520∗∗∗110威胁信任-0.0210.0800.0310.152∗0.040-0.010-0.120-0.035-0.0931均值3.7502.5461.1063.7663.0843.5363.6783.4523.6152.450标准差1.1610.6660.3560.7800.7890.8210.9260.6580.8840.885

注:N(个体层面)=233;N(团队层面)=29;*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001,下同

4.2 假设检验

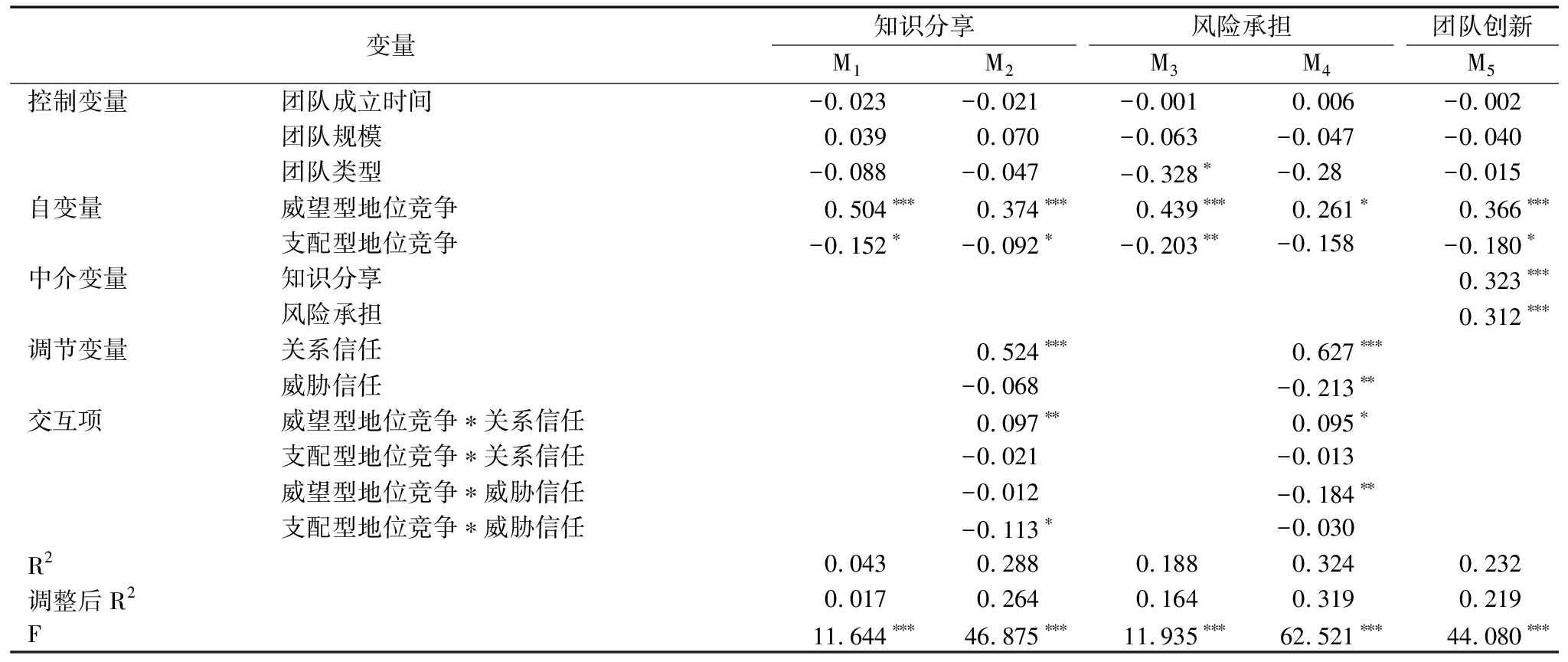

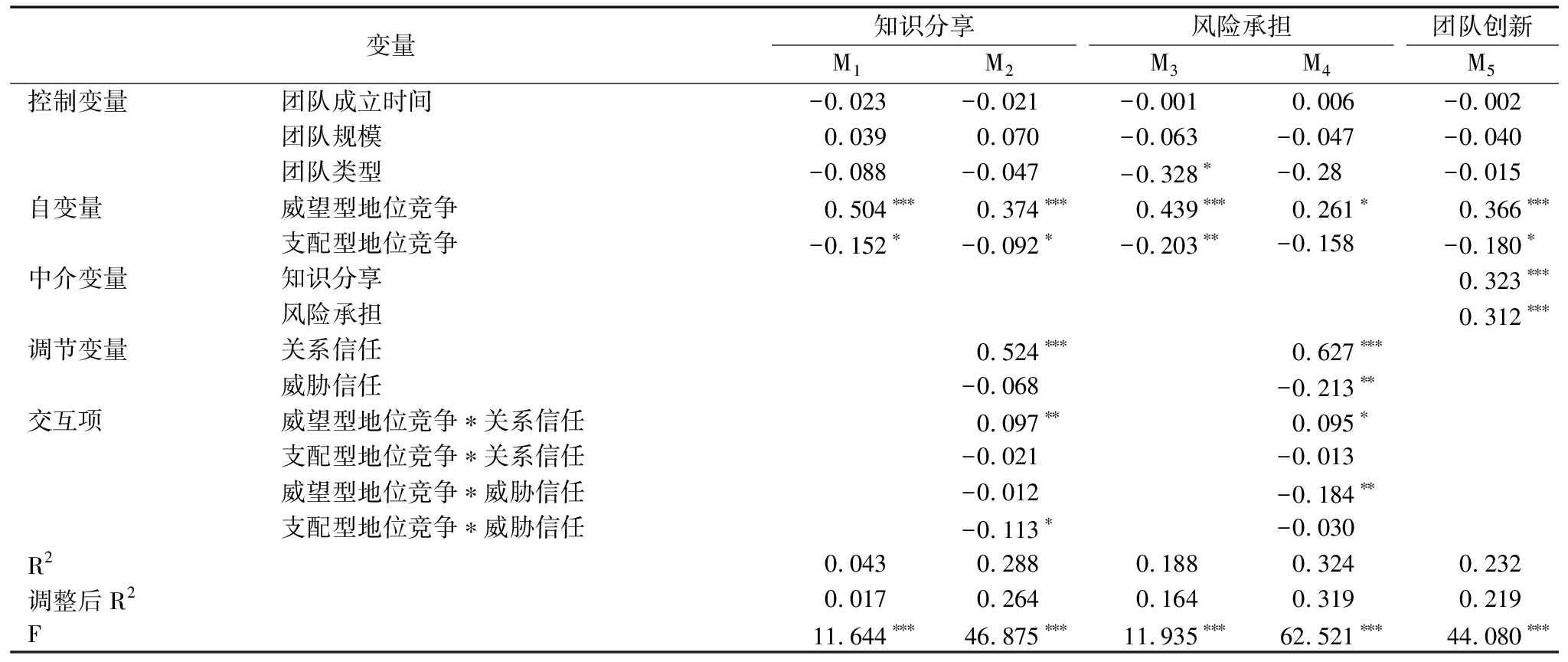

本文通过SPSS进行层级回归主效应检验,结果如表2所示。模型M1和M3中,引入控制变量后,团队成员的威望型地位竞争对知识分享具有显著正向作用(b=0.504,р<0.001),威望型地位竞争对风险承担具有显著正向影响(b=0.439,р<0.001);而支配型地位竞争对知识共享具有显著负向影响(b=-0.152,р<0.05),支配型地位竞争对风险承担具有显著负向影响(b=-0.203,р<0.01)。知识分享对团队创新具有显著正向影响(b=0.323,р<0.001);风险承担对团队创新具有显著正向影响(b=0.312,р<0.001)。因此,假设H1-H3成立。

表2 地位竞争对团队创新的回归分析结果

Tab.2 Regression analysis of status competition on team innovation

变量知识分享M1M2风险承担M3M4团队创新M5控制变量团队成立时间-0.023-0.021-0.0010.006-0.002团队规模0.0390.070-0.063-0.047-0.040团队类型-0.088-0.047-0.328∗-0.28-0.015自变量威望型地位竞争0.504∗∗∗0.374∗∗∗0.439∗∗∗0.261∗0.366∗∗∗支配型地位竞争-0.152∗-0.092∗-0.203∗∗-0.158-0.180∗中介变量知识分享0.323∗∗∗风险承担0.312∗∗∗调节变量关系信任0.524∗∗∗0.627∗∗∗威胁信任-0.068-0.213∗∗交互项威望型地位竞争∗关系信任0.097∗∗0.095∗支配型地位竞争∗关系信任-0.021-0.013威望型地位竞争∗威胁信任-0.012-0.184∗∗支配型地位竞争∗威胁信任-0.113∗-0.030R20.0430.2880.1880.3240.232调整后R20.0170.2640.1640.3190.219F11.644∗∗∗46.875∗∗∗11.935∗∗∗62.521∗∗∗44.080∗∗∗

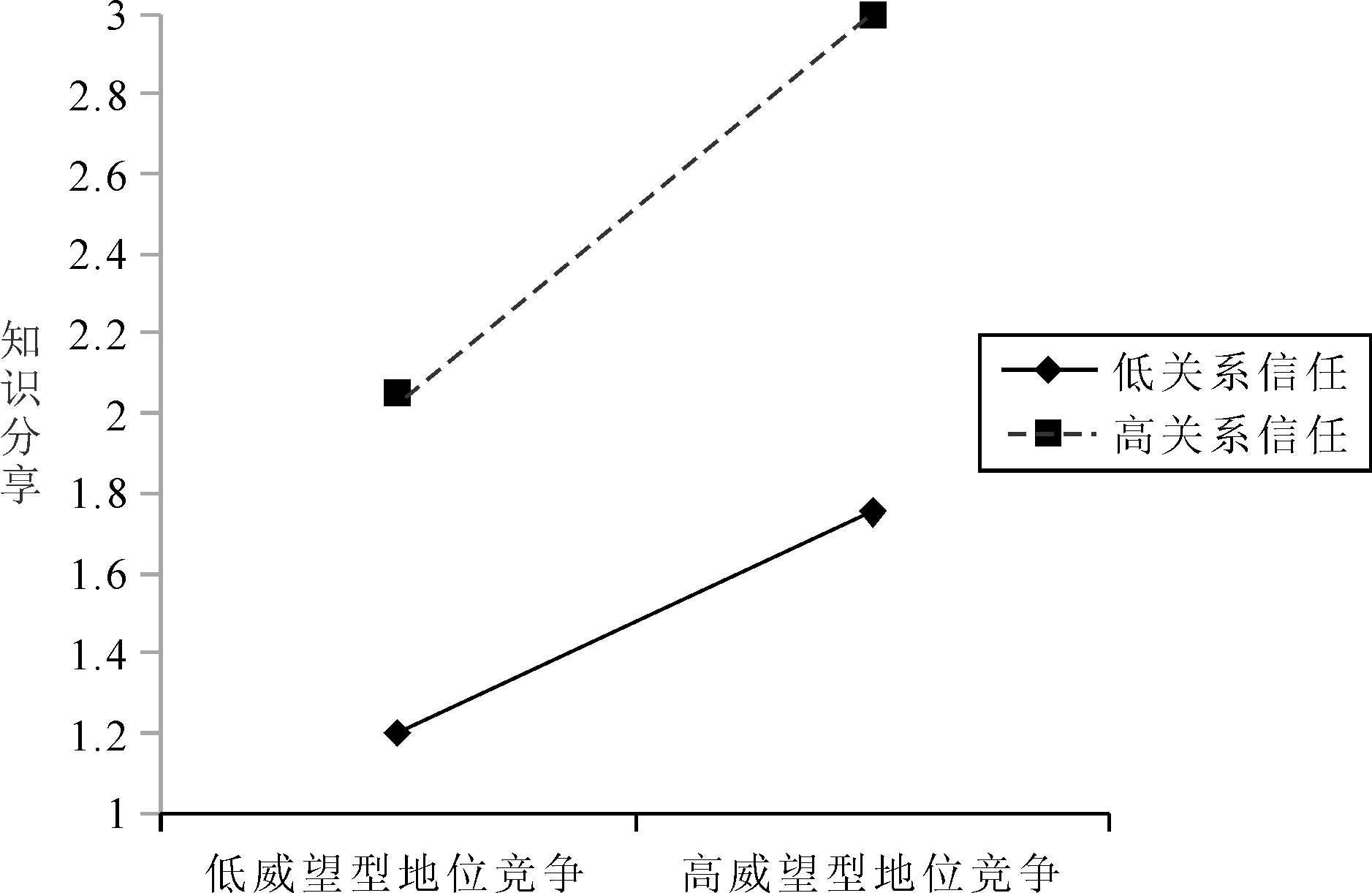

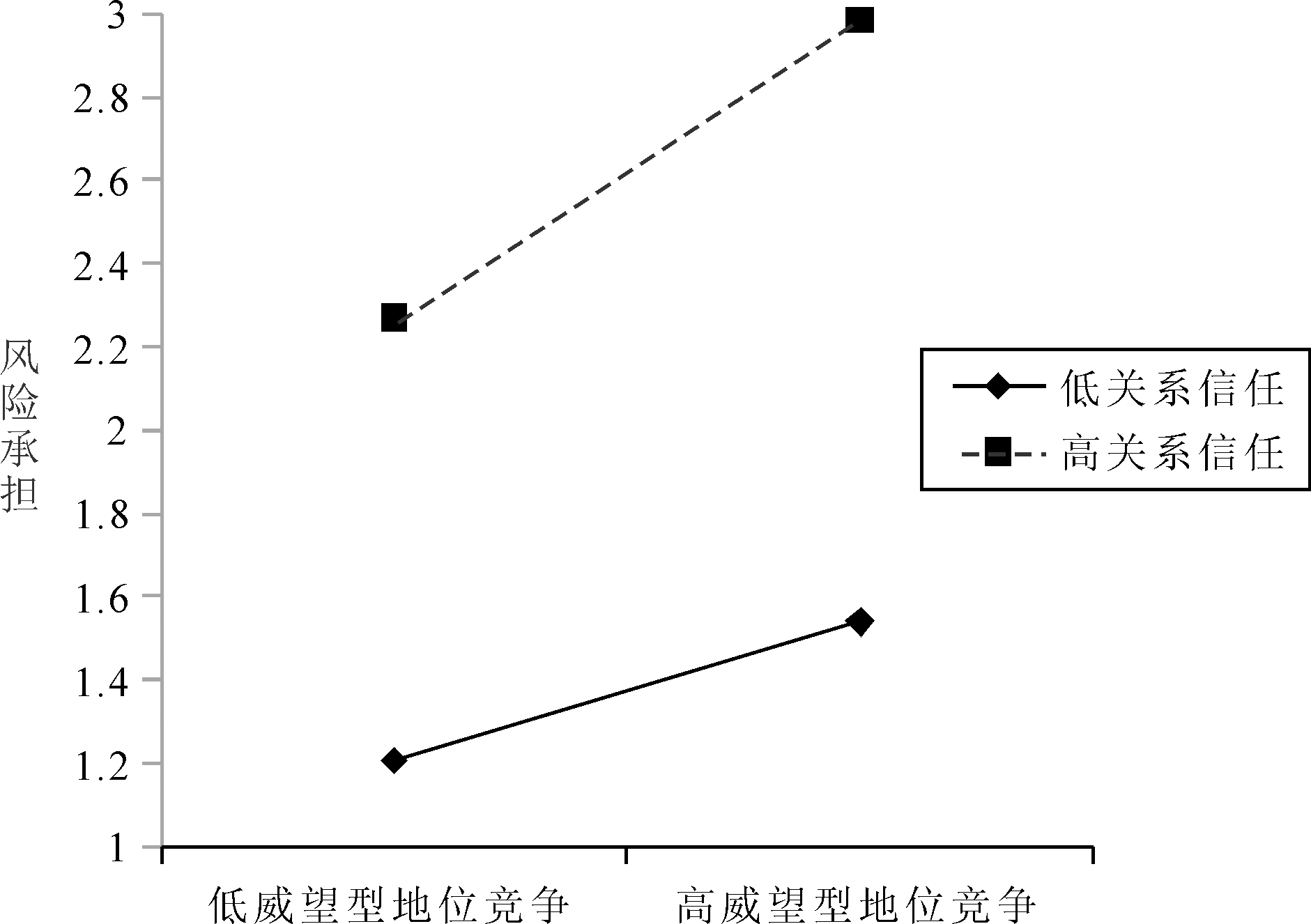

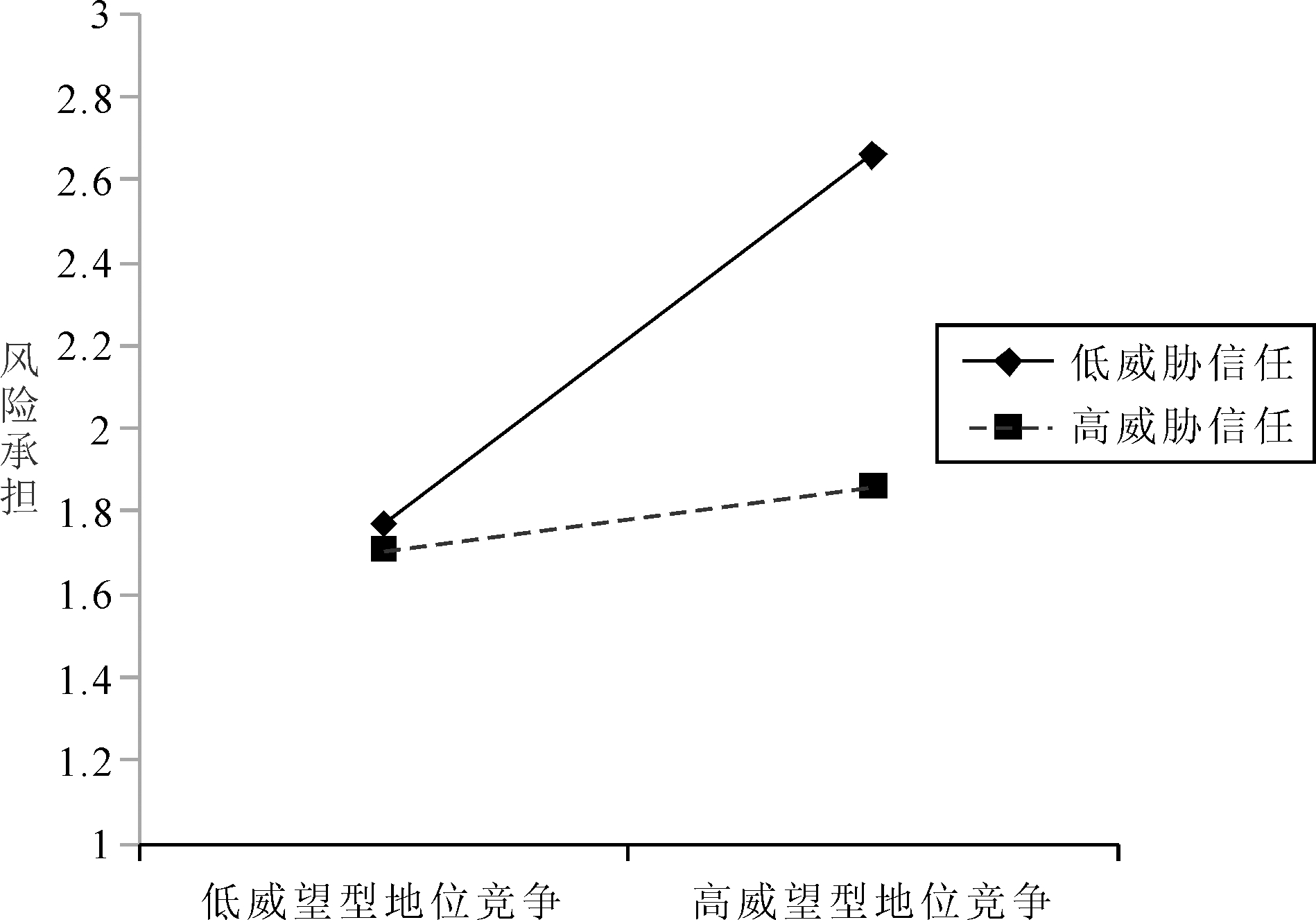

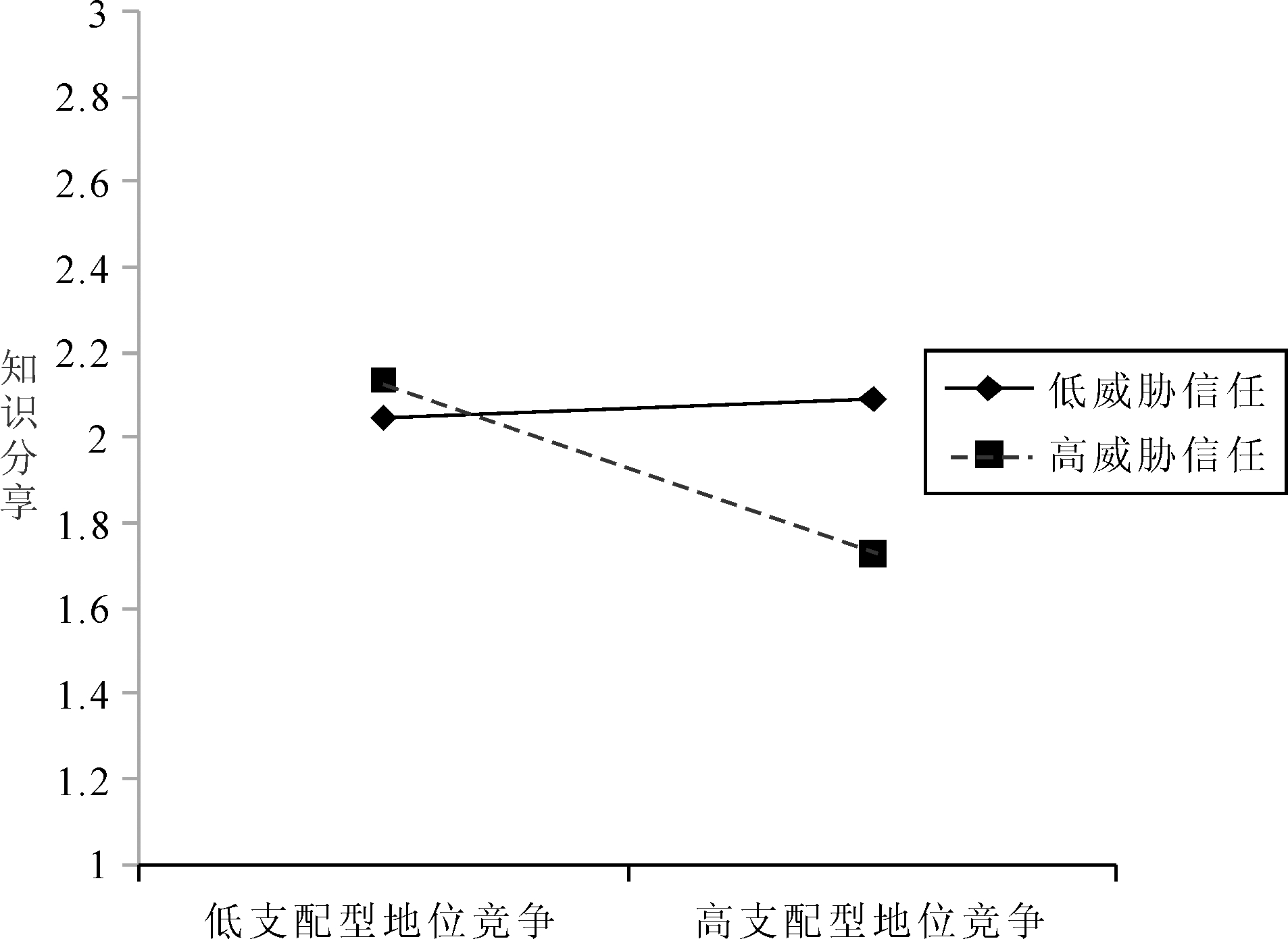

本文通过层次回归分析检验团队信任的调节作用,结果如表2所示。将调节变量以及交互项同时引入模型M2和M4中,结果显示,威望型地位竞争与关系信任的交互项对知识分享具有显著正向影响(b=0.097,р<0.01),威望型地位竞争与关系信任的交互项对风险承担具有显著正向影响(b=0.095,р<0.05),支配型地位竞争与关系信任的交互项对知识分享无显著影响(b=-0.021,р=ns),支配型地位竞争与关系信任的交互项对风险承担无显著影响(b=-0.013,р=ns)。相关结果表明,在高关系信任水平的影响下,威望型地位竞争对团队创新的正向影响作用更大,而支配型地位竞争行为对团队创新的负面作用被削弱。因而,假设H4a得到支持。威望型地位竞争与威胁信任的交互项对知识分享无显著影响(b=-0.012,р=ns),威望型地位竞争与威胁信任的交互项对风险承担具有显著负向影响(b=-0.184,р<0.01),支配型地位竞争与威胁信任的交互项对知识分享具有显著负向影响(b=-0.113,р<0.05),支配型地位竞争与威胁信任的交互项对风险承担无显著影响(b=-0.030,р=ns)。相关结果表明,在高威胁信任水平的影响下,威望型地位竞争对团队创新的正向影响作用会减弱,而支配型地位竞争行为对团队创新的负面作用会增强。假设H5a和H5b得到部分支持。

为进一步解释团队信任的调节作用,以调节变量的均值加减一个标准差所得的两个值为标准,将团队信任中关系信任和威胁信任分为高低两组。关系信任对不同类型地位竞争方式与知识分享、风险承担之间关系的调节效应如图2和图3所示,关系信任对威望型地位竞争与员工知识分享和团队风险承担间正向关系起到强化作用。威胁信任对不同类型地位竞争行为与知识分享、风险承担之间关系的调节效应如图4和图5所示,团队威胁信任对团队威望型地位竞争与风险承担水平间正向关系起到强化作用,也对支配型地位竞争与知识分享间负向关系起到强化作用。

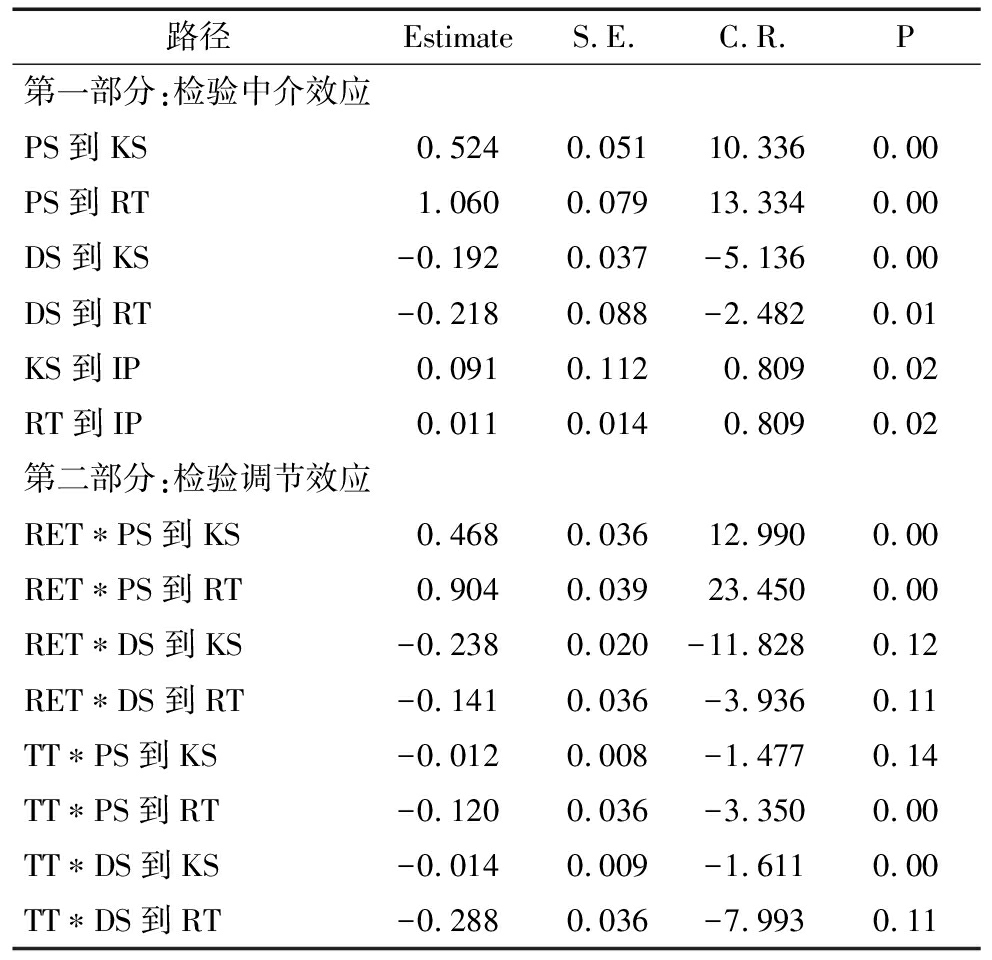

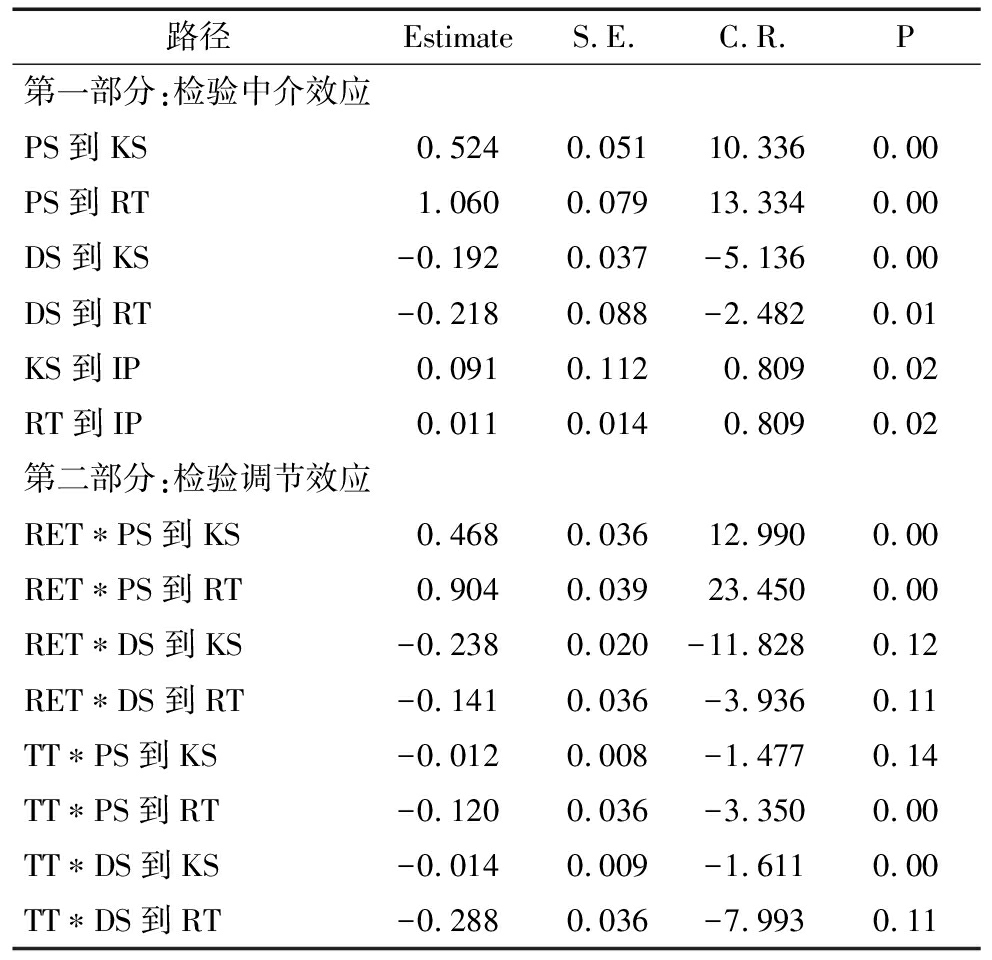

为了进一步对假设进行验证,利用Amos(版本17.0)分析软件进行结构方程模型分析。分为两个部分进行验证:第一部分验证地位竞争与团队创新间的中介效应,第二部分验证象征性奖励对地位竞争与创新的调节效应。结果显示模型拟合度较好,CFI=0.98,GFI=0.97,TLI=0.95,均大于0.9;RMSEA=0.048,小于0.08,说明模型拟合度较高,模型可被接受。多层次结果的路径估计值及其显著性如表3所示。

表3 多层次结果:路径、估计值及其显著性

Tab.3 Multi-level results: path, estimates and their significance

路径EstimateS.E.C.R.P第一部分:检验中介效应PS到KS 0.524 0.051 10.3360.00PS到RT 1.060 0.079 13.3340.00DS到KS -0.192 0.037 -5.1360.00DS到RT -0.218 0.088 -2.4820.01KS到IP 0.091 0.112 0.8090.02RT到IP 0.011 0.014 0.8090.02第二部分:检验调节效应 RET∗PS到KS 0.468 0.036 12.9900.00RET∗PS到RT 0.904 0.039 23.4500.00RET∗DS到KS -0.238 0.020 -11.8280.12RET∗DS到RT -0.141 0.036 -3.9360.11TT∗PS到KS -0.012 0.008 -1.4770.14TT∗PS到RT -0.120 0.036 -3.3500.00TT∗DS到KS -0.014 0.009 -1.6110.00TT∗DS到RT -0.288 0.036 -7.9930.11

注:个人层面样本数据n=233,团队层面样本数据n=29;置信区间为95%;PS=威望型地位竞争;DS=支配型地位竞争;KS=知识分享;RT=风险承担;IP=团队创新;RET=关系信任;TT=威胁信任

根据数据分析结果,地位竞争对创新行为的影响关系得到初步支持以及结构方程模型验证,威望型地位竞争通过知识分享和风险承担促进团队创新,支配型地位竞争通过负向影响知识分享和风险承担而对团队创新产生负面作用,假设H1-H3成立。而且,团队信任对地位竞争与团队创新间关系产生影响,在高关系信任下,威望型地位竞争对知识分享和风险承担的正向作用得到加强,在高威胁信任下,威望型地位竞争对风险承担的正向作用被削弱,而支配型地位竞争对员工知识分享的负向作用得到强化。因而,假设H4a得到支持,H5a和H5b得到部分支持。关系信任对支配型地位竞争与知识分享和风险承担间关系的调节效应没有得到支持,威胁信任对威望型地位竞争与知识分享间关系的调节作用以及对支配型地位竞争与风险承担间关系的调节作用没有得到支持,可能是因为团队中地位竞争行为已经构建了团队关系基础,其它信任关系难以在此竞争环境中存在,导致以上关系没有得到支持。

5 结论与展望

5.1 研究结论

本文基于动机理论和特质激活理论,通过实证研究探索不同类型团队地位竞争对团队公共产品和团队创新的影响及其作用机制,研究结论如下:

(1)不同地位竞争类型对团队创新的影响存在明显差异,具体表现为:威望型地位竞争对团队创新有积极影响,支配型地位竞争则负向影响团队创新。威望型地位竞争和支配型地位竞争的区别主要在于出发点是利他主义或利己主义,不同动机导致不同的行为模式,由此影响团队创新。

(2)知识分享和风险承担是地位竞争影响团队创新的中介机制,威望型地位竞争通过正向影响知识分享和风险承担水平对团队创新发挥积极作用,而支配型地位竞争负向作用于知识分享和风险承担从而抑制团队创新。知识分享增加了团队成员所拥有知识的总量和深度,风险承担使团队成员愿意选择试错、建言等高风险行为,有利于营造创新氛围。

(3)关系信任可以强化威望型地位竞争对团队创新的积极作用,威胁信任则会弱化威望型地位竞争的积极影响,强化支配型地位竞争的消极影响。知识分享和风险承担在组织内面临公共产品困境,需要信任作为“强心剂”才能触发成员的自发行为。但不同的信任来源导致不同结果,关系信任以了解为基础,会强化对创新的积极影响并弱化消极影响,而威胁信任依靠权力达到威慑目的。

5.2 理论意义

(1)不同动机类型的地位竞争对团队创新的影响存在明显差异,弥补了以往研究多从单一视角考察地位竞争对员工和团队影响的不足。通过考察威望型地位竞争和支配型地位竞争对团队创新的不同影响,一定程度上解释了已有研究关于地位竞争影响效应的分歧[11,34],而且拓展了对地位竞争的类型认识,有助于细化不同动机下地位竞争影响员工行为和表现的研究。

(2)通过知识分享和风险承担的中介机制,验证了地位层级激励能有效解决创新过程中的公共产品困境。在薪酬奖励边际作用递减的情况下,威望型地位竞争能有效解决团队中知识分享和风险承担的先行问题。本文在中国情境下回应了通过地位层级激励解决公共产品供给问题的研究呼吁[2],揭示了地位竞争影响团队创新过程的“黑箱”,也提升了对公共产品在组织学领域的理解。

(3)通过引入团队信任,拓展了地位竞争与团队成员知识共享和风险承担研究中的边界条件。以往研究聚焦于知识共享困境的前因要素,缺乏对边界条件的探讨[18]。本文立足于中国情境,提供了一个解决团队公共产品供给困境的关系视角,不仅区别了两种团队信任情境如何影响团队公共产品供给过程,也促进了对不同类型团队信任在地位竞争中发挥差异化作用的认识。

5.3 管理启示

(1)不同类型的地位竞争对团队创新具有不同激励作用,管理者要关注和管理组织中不同类型的地位竞争行为。现代企业需要关注地位层级及其设计,关注威望型地位竞争和支配型地位竞争的不同作用,审慎思考如何在最大化地位竞争积极作用的同时减少其消极影响,引导组织内健康竞争行为。企业可以通过测评、培训等方式对员工进行筛选和再教育,在创新团队中选择具有利他主义和威望地位动机的成员,通过荣誉、表彰等象征性奖励表达对成员的认可,满足成员在工作上的尊重需求。对于地位竞争中出现的不道德行为应及时制止和处理,以免造成负面典型和引起其他人的模仿行为。

(2)企业应综合考虑创新团队成员的知识储备、利他动机和风险承担能力等,多元化评估创新人员的胜任素质。鉴于员工间信息交流和资源分享能降低创新壁垒和实践难度,管理者可以建立同层级工作群、资料库等信息共享平台,减低同层级公共信息获取难度,畅通上下层级沟通渠道,提升员工归属感和风险承担能力。同时,管理者要根据成员专业素养和风险承担能力分配合适的任务,确保员工工作的相对独立性,警惕员工“搭便车”行为。

(3)管理者还需关注组织中是否存在滋养良性地位竞争行为的“土壤”——团队信任氛围。营造良好的团队信任氛围是促进团队良性竞争的一个重要途径,成员之间存在长期的交换和互惠关系,往往愿意在短期内作出让步和共情,有利于地位竞争过程中冲突性问题的解决。同时,在团队创新和解决问题的过程中,管理者促进成员间知识领域、工作特点、价值观等信息交流,有利于建立团队内部稳定的交互记忆系统,促进团队内问题解决惯例的形成,保障团队信任氛围的自我维持和稳定。

5.4 研究不足与展望

本文从公共产品困境和团队信任视角开展了地位竞争对团队创新的影响过程研究,存在以下几个方面不足:一是在同一时间段同时对团队领导和成员进行调查,获取的横截面数据研究结果具有一定局限性,未来可以进一步作纵向研究设计。二是基于实际情况和操作可行性,问卷所有题项均采取员工自评回答方式。支配型地位竞争的自评式测量可能存在印象管理的方法效应,面对负面评价时人们会触发自我保护和自我防御状态,倾向于回避和抵制回答那些负面的、消极的问题,或者对真实状况进行修饰后再回答。未来研究可降低同源偏差的可能性,获取多源数据进一步提高可靠性。三是除知识分享和风险承担外,组织公共产品内容研究视角的价值还有待进一步发掘和拓展,关于如何解决组织公共产品困境也有待不同层面的研究。四是本文仅探索了团队信任在地位竞争与团队创新关系机制中的调节作用,未来可开展更多的边界条件研究,分析员工个人特征、个体要素、组织氛围和企业文化等情境因素的影响作用。

参考文献:

[1] NAYAK R C,AGARWAL R.A model of creativity and innovation in organizations[J].International Journal of Transformations in Business Management,2011,1(1):1-8.

[2] MILLER G J.Managerial dilemmas: the political economy of hierarchy[M].New York: Cambridge University Press, 1992.

[3] OLSON M.The logic of collective action: public goods and the theory of groups[M].Cambridge, MA:Harvard University Press, 1965.

[4] CABRERA A, CABRERA E F.Knowledge-sharing dilemmas[J].Organization Studies, 2002, 23(5): 687-710.

[5] KERR N L.Efficacy as a causal and moderating variable in social dilemmas[C]//LIEBRAND W B, MESSICK G D M, WILKE H A M.Social dilemmas: theoretical issue-sand research findings.New York: Pergammon Press,1992:59-80.

[6] KOHN A.Why incentive plans cannot work[J].Harvard Business Review, 1993, 71(5): 54-60.

[7] 程德俊, 吴金璇, 张如凯.创造性团队中的地位冲突及其对知识共享的影响[J].经济管理, 2018, 40(10):106-121.

[8] 张少峰, 程德俊, 李菲菲, 等.创造性团队中地位关注动机、竞争行为与知识共享[J].经济管理, 2019, 41(9): 109-124.

[9] 唐于红, 赵琛徽, 陶然,等.地位竞争动机对个体知识共享行为的影响[J].科技进步与对策, 2020, 37(10):118-127.

[10] HENDRIKS P.Why share knowledge? the influence of ICT on the motivation for knowledge sharing[J].Knowledge and Process Management, 1999, 6(2): 91-100.

[11] EISENBERGER R, SHANOCK L.Rewards intrinsic motivation, and creativity: a case study of conceptual and methodological isolation[J].Creativity Research Journal, 2003, 15(2-3): 121-130.

[12] 胡琼晶,谢小云.团队成员地位与知识分享行为:基于动机的视角[J].心理学报, 2015, 47(4):545-554.

[13] 李卫东,刘洪.研发团队成员信任与知识共享意愿的关系研究——知识权力丧失与互惠互利的中介作用[J].管理评论, 2014,26(3):129-139.

[14] TETT R P,GUTERMAN H A.Situation trait relevance, trait expression, and cross-situational consistency: testing a principle of trait activation[J].Journal of Research in Personality, 2000, 34(4): 397-423.

[15] LEWICKI R J, TOMLINSON E C, GILLESPIE N.Models of interpersonal trust development: theoretical approaches, empirical evidence, and future directions[J].Journal of Management, 2006, 32(6): 991-1022.

[16] GONG Y,KIM T Y,LEE D R,et al.A multilevel model of team goal orientation, information exchange, and creativity[J].Academy of Management Journal, 2013, 56(3):827-851.

[17] KOLLOCK P.Social dilemmas: the anatomy of cooperation[J].Annual Review of Sociology, 1998, 24(1): 183-214.

[18] CRESS U,KIMMERLE J,HESSE F W.Information exchange with shared databases as a social dilemma the effect of metaknowledge, bonus systems, and costs[J].Communication Research, 2006, 33(5): 370-390.

[19] HOOFF B, DE RIDDER J A.Knowledge sharing in context: the fluence of organizational commitment, communication climate and CMC use on knowledge sharing[J].Journal of Knowledge Management, 2004, 8(6): 117-130.

[20] 吴汉东.知识产权的多元属性及研究范式[J].中国社会科学, 2011,32(5): 39-45,219.

[21] WOERTER M.Technology proximity between firms and universities and technology transfer[J].The Journal of Technology Transfer, 2012, 37(6): 828-866.

[22] KOGAN N,WALLACH M A.Group risk taking as a function of members' anxiety and defensiveness levels[J].Journal of Personality, 1967, 35(1): 50-63.

[23] 汪丽,茅宁,龙静.管理者决策偏好、环境不确定性对企业创新强度的影响机理研究[J].科学学研究,2012,30(7):1101-1109.

[24] 于维娜,樊耘,马贵梅,等.知识型企业中地位与创新的关系研究——以风险承担、创新支持为机理[J].科学学与科学技术管理, 2016, 37(1): 80-94.

[25] 戚玉觉,杨东涛.组织支持感,组织承诺与员工建言行为:与上司关系的调节作用[J].财经理论与实践, 2016, 37(4):99-104,135.

[26] CHENG J T,TRACY J L,FOULSHAM T,et al.Two ways to the top: evidence that dominance and prestige are distinct yet viable avenues to social rank and influence[J].Journal of Personality & Social Psychology, 2013, 104(1): 103-125.

[27] FLYNN F J, REAGANS R E, AMANATULLAH E T, et al.Helping one's way to the top: self-monitors achieve status by helping others and knowing who helps whom[J].Journal of Personality and Social Psychology, 2006, 91(6): 1123-1137.

[28] HUBERMAN B A, LOCH C H, ONCULER A.Status as a valued resource[J].Social Psychology Quarterly, 2004, 67(1): 103-114.

[29] ABBINK K, HERRMANN B.The moral costs of nastiness[J].Economic Inquiry, 2011, 49(2): 631-633.

[30] BOTHNER M S, KIM Y K, SMITH E B.How does status affect performance? status as an asset versus status as a liability in the PGA and NASCAR[J].Organization Science, 2012, 23(2): 416-433.

[31] 刘智强, 邓传军, 廖建桥, 等.地位竞争动机、地位赋予标准与员工创新行为选择[J].中国工业经济, 2013,31(10): 83-95.

[32] BENDERSKY C, HAYS N A.Status conflict in groups[J].Organization Science, 2012, 23(2): 323-340.

[33] KIFER Y, HELLER D, PERUNOVIC W Q.The good life of the powerful: the experience of power and authenticity enhances subjective well-being[J].Psychological Science, 2013, 24(3): 280-288.

[34] 蔡地,马金鹏,孙艳,等.领导越谦卑, 团队越有效——地位冲突的中介作用[J].外国经济与管理,2018,40(7):129-141.

[35] LEWELLYN K B, MULLER-KAHLE M I.CEO power and risk taking: evidence from the subprime lending industry[J].Corporate Governance, 2012, 20(3): 289-307.

[36] 黄弘, 刘冰峰.产学合作知识共享绩效的实证研究[J].江西社会科学, 2011,32(9):247-252.

[37] VAN VUGT M, HOGAN R, KAISER R B.Leadership, followership, and evolution: some lessons from the past[J].American Psychologist, 2008, 63(3): 182-196.

[38] 吴凤平, 可名公芸.污水处理类上市公司战略、风险承担与研发投入[J].水利经济, 2019, 37(5):1-6.

[39] SAH R K, STIGLITZ J E.The quality of managers in centralized versus decentralized organizations[J].The Quarterly Journal of Economics, 1991, 106(1): 289-295.

[40] ROUSSEAU D M, BURT R S, SITKIN S B, et al.Not so different after all: a cross-discipline view of trust[J].Academy of Management Review, 1998, 23(3): 393-404.

[41] ZARRAGA C, BONACHE J.Assessing the team environment for knowledge sharing: an empirical analysis[J].International Journal of Human Resource Management, 2003, 14(7): 1227-1245.

[42] PECKHAM M.Teams: wrong box, wrong time[J].Management Development Review, 1996, 9(4): 26-28.

[43] GEORGE J M, ZHOU J.When openness to experience and conscientiousness are related to creative behavior: an interactional approach[J].Journal of Applied Psychology, 2001, 86(3): 513-524.

(责任编辑:万贤贤)