武汉大学区域经济研究中心 协办

Digital economy mainly includes digital industrialization and industrial digitization.Digital industrialization refers to the core industry of digital economy that produce or provide data elements, network platform and digital technology.Industrial digitization is industry empowed by digitalization, which implies the improvement of output and efficiency of traditional industries using data elements, network platform and digital technology.Current research results focus on the radiation and driving role of the core industry of digital economy on the industry empowed by digitalization, while the research results on how the industry empowed by digitalization reacts on the core industry of digital economy are relatively limited.Compared with the existing achievements, this paper brings the core industry of digital economy and the industry empowered by digitalization into the analysis framework of regional innovation capability improvement, and tries to clarify the transmission path of the industry empowered by digitalization reacting on the core industry of digital economy.Furthermore, this paper uses the mediating effect model to empirically test the impact mechanism of the core industry′s development level of digital economy on regional innovation capability, so as to provide alternative ideas for the quantitative analysis of the impact mechanism of digital economy on regional innovation capability.

Based on the panel data of 31 provinces from 2008 to 2019, this paper uses the mediating effect model to test the mediating effect of the industry empowered by digitalization in the process of the core industry of digital economy affecting regional innovation capability, and draws the following three conclusions.First, the development of the core industry of digital economy has a significant positive impact on the improvement of regional innovation capability.This positive impact comes from the triple attributes of the core industry of digital economy mentioned above.These three attributes provide resource elements, carrier platform and important development fields for technological innovation, so as to drive the improvement of regional innovation capability.Second, the industry empowered by digitalization plays a positive mediating role in the impact path of the core industry of digital economy on regional innovation capability.The core industry of digital economy can not only directly improve the regional innovation capability, but also indirectly drive the improvement of regional innovation capability by accelerating the development of the industry empowered by digitalization.The development of core industry of digital economy has improved the development quality, efficiency and driving force of digital-activated industry, and driven the development of the industry empowered by digitalization.In the relation between the core industry of digital economy and regional innovation capability, as the key link of data-driven innovation, the demand subject of network collaborative innovation and the application scenario of digital technology innovation, the industry empowered by digitalization plays an important mediating role.Third, the mediating function direction of the industry empowered by digitalization in different regions is basically the same, but the function intensity is different.In the eastern region, the mediating role of the industry empowered by digitalization is the strongest, while the mediating function in the western region is the weakest.The reason is that the leading role of the core industry of digital economy in the western region is not yet fully realized, the integration with the real economy is not enough, industries with strong competitive advantages have not been effectively enabled, and digitalization-driven high-quality development has not yet been realised.

习近平总书记在浙江考察时指出,要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设,抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业,大力推进科技创新,着力壮大新增长点、形成发展新动能。各地在数字经济发展实践中坚持科技创新和产业创新联动,围绕产业链部署创新链并取得明显成效,数字经济已经成为提升区域创新能级、加快推进自主创新和新旧动能转换的“加速器”[1-2]。

数字经济是以数字化知识为要素、以信息化网络为载体、以信息通信技术使用促进效率提升的经济活动,具有资源要素、载体平台和技术创新三重属性,而上述属性也是数字经济驱动区域创新能力提升的主要原因[3]。从资源要素角度看,作为一种新型生产要素,数据在创新活动中的地位逐步提升,并成为数字经济时代科技创新的重要驱动力[4-5]。从载体平台角度看,互联网带来前所未有的规模经济、范围经济和网络效应,使得创新主体间进行低成本、远距离数据传输成为可能[6-7]。从技术创新角度看,作为一种新兴技术,人工智能、数字孪生、物联网、区块链等新一代数字技术与实体经济深度渗透融合,不断拓展实体经济的技术延展空间,全面促进生产效率提高和经济增长[8-9]。目前探讨数字经济与区域创新能力关系的研究成果较丰富,但对作用机制和传导路径的分析较少。基于此,本文基于数字产业化和产业数字化视角,将数字经济划分为数字经济核心产业和数字赋能产业,并以数字赋能产业作为中介变量,剖析数字经济核心产业对区域创新能力可能存在的直接和间接双重影响,试图进一步深化对数字经济与区域创新能力内在联系机制的认识。

数字经济主要包括数字产业化和产业数字化两部分。数字产业化即数字经济核心产业,是生产或提供数据要素、网络平台、数字技术的产业;产业数字化即数字赋能产业,是传统产业使用数据要素、网络平台、数字技术进行转型升级,实现产出与效率提升的部分。虽然实践中也将数字化治理、数据价值化等领域纳入数字经济范畴,但这些领域尚未呈现出可量化的成效和收益[10]。总的来看,目前的研究成果主要聚焦于数字经济核心产业对数字赋能产业的辐射带动作用,而关于数字赋能产业如何促进数字经济核心产业发挥作用的研究成果相对有限。与现有成果相比,本文将数字经济核心产业和数字赋能产业纳入区域创新能力分析框架,试图理清数字赋能产业影响数字经济核心产业发挥作用的传导路径。在此基础上,运用中介效应模型,实证检验数字经济核心产业发展水平对区域创新能力的影响机制,为量化分析数字经济对区域创新能力的影响机制提供新思路。

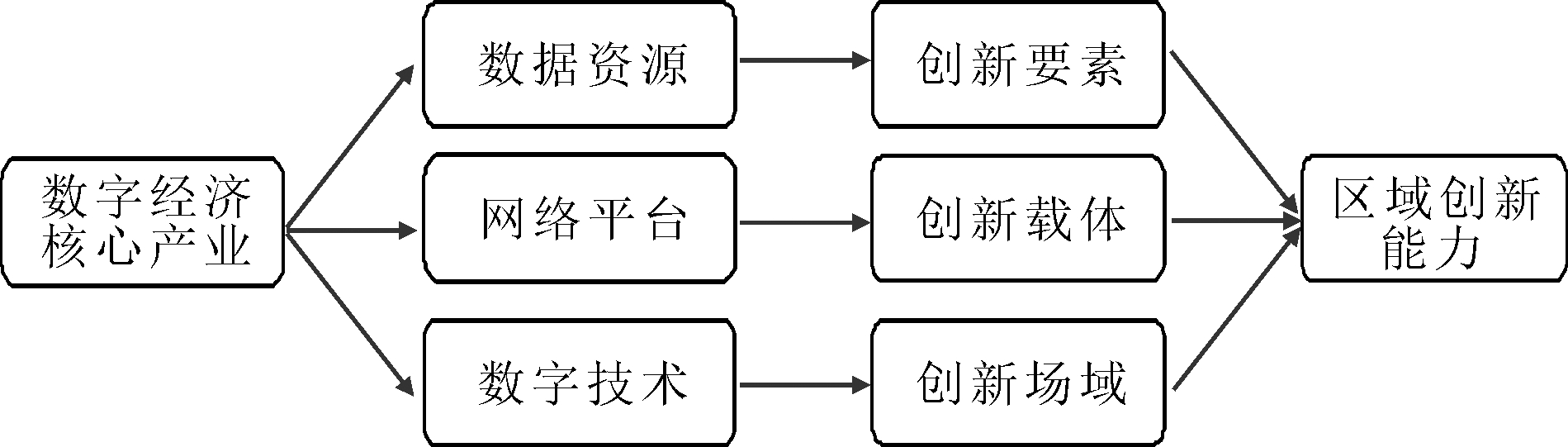

数字化时代的经济运行方式呈现出数据驱动、万物互联、创新迭代的特征,数字经济核心产业对区域创新能力的直接影响也主要体现在资源要素、载体平台和技术创新三重属性上。

在数字经济时代,数据已经成为驱动创新的资源要素。一方面,数据有助于创新主体获得更多资源、更好地匹配市场需求,因此在创新活动中数据资源可以直接产生资源红利、提升创新绩效[11]。另一方面,不同于劳动力、资本、自然资源等生产要素,数据具有非竞争性特点,同一数据的不同使用者互不影响。使用者越多,数据利用效率就越高。同时,数据的低扩散成本和高扩散速度使得数据具有天然的流动属性[12]。因此,不同创新主体能够通过共享数据资源提高创新效率。综上所述,从资源要素角度看,作为一种新型生产要素,数据已经成为科技创新的重要驱动力。

在数字经济时代,网络已经成为协同创新的载体平台。随着互联网的广泛应用,区域创新系统的技术格局和创新模式已发生显著改变。互联网的跨时空信息传播、互联共享、信息获取近乎零成本等先天优势和本质特征,有效缓解了区域创新系统中的供需矛盾。创新活动中的网络平台应用带来了高度分散的技术领导力市场,促成了不同领域的创新合作,大量的创新行为前所未有地分布在不同网络空间中[13]。

与农业技术、工业技术不同,新一代数字技术的扩散速度更快、迭代周期更短[14]。随着新一代数字技术的持续扩散和广泛使用,创新活动参与者更易于获得高效的创新服务,有助于产生更多创新理念和思维碰撞、提升新技术商业化能力,倒逼创新主体持续开发新技术、构建新平台、创造新思维,不断提升技术水平和创新效率,从而促进数字技术的创新溢出和迭代升级[15]。

通过上述分析,本文提出研究假设:

H1:数字经济核心产业的数据、网络、数字技术三重属性,为技术创新提供资源要素、载体平台和发展场域,从而带动区域创新能力提升。

图1 数字经济核心产业与区域创新能力关系

Fig.1 Relation between core industries of digital economy and regional innovation capability

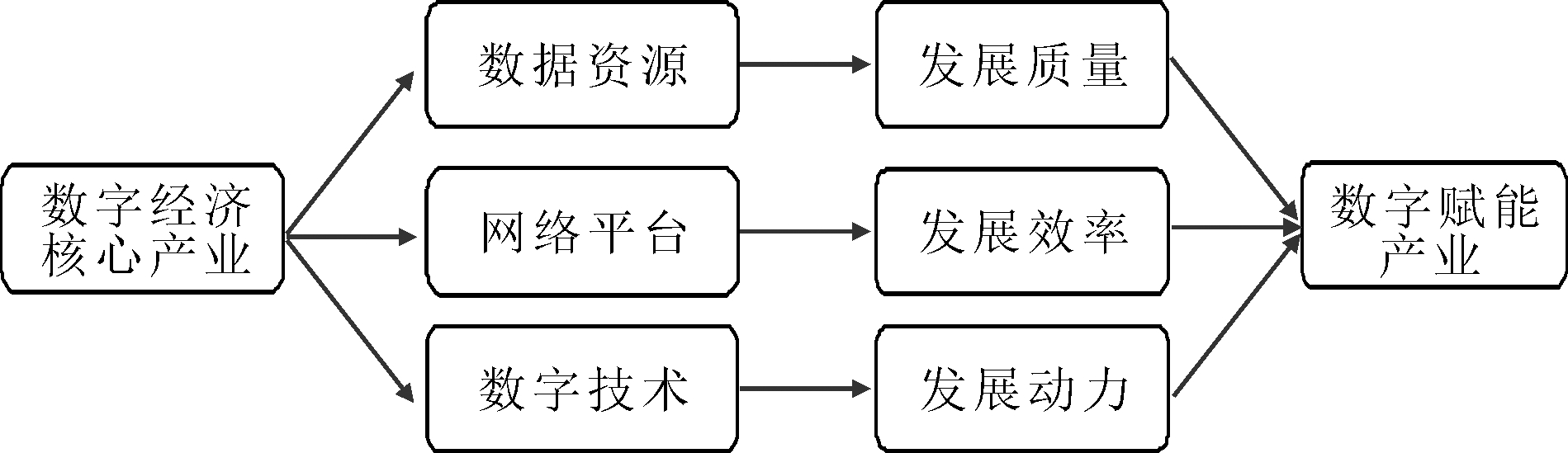

以数字经济核心产业助推数字赋能产业发展,加速推动数字技术与实体经济融合,已经成为推动数字赋能产业发展,实现质量变革、效率变革、动力变革的驱动力。

从资源要素角度看,数字经济核心产业提升了数字赋能产业发展质量。在数字经济时代,数据作为一种新型生产要素,参与数字赋能产业生产、交换、分配、消费的全过程。数据要素具有的可重复使用、规模报酬递增等特点,为数字赋能产业高质量发展提供了重要保障。无论是政府数据,还是企业数据等均依托产业发展,与数据中枢有序交换,为个性化定制、智能化生产、数字化管理、网络化协同、服务化延伸提供支撑。数据资源催生了未来工厂、数字化车间等新型生产方式,促使企业生产方式转型,推动数字赋能产业要素资源重组、生产流程再造和企业组织重构[16]。

从载体平台角度看,数字经济核心产业提升了数字赋能产业发展效率。20世纪90年代末爆发的互联网革命,导致不同细分市场、地理界限、专业技术边界开始变得模糊。网络平台通过连接研发设计、生产销售、供应链物流等不同经济活动环节,消除因信息不对称形成的信息孤岛,铲除分散在生产、销售、决策等环节的信息“烟囱”,形成信息流通的网状结构。以开放、共享、协同为特征的新兴网络技术通过迅速搭建以互联网为基础的计算机网络,在大企业内建立跨所有权边界的客户端服务系统,缩短潜在空间距离,以前所未有的规模为各行业发展提供支持[17]。

从技术创新角度看,数字经济核心产业增强了数字赋能产业的发展动力。基于大数据分析挖掘技术,多链条、多领域信息共享和实时交互协同成为可能,为数字赋能产业快速发展提供了源动力。新一代数字技术加速向传统产业领域融合渗透,不断加快产品、装备、工艺、管理、服务的数字化、网络化、智能化,推动形成协同化、精准化、实时化、泛在化的新型创新体系、生产方式和产业形态。通过应用数字技术,数字赋能产业的产品和服务于全生命周期的质量监控水平不断提升,产品与服务交付途径及手段持续优化,推动产业价值链不断向高端迈进[18]。

通过上述分析,本文提出研究假设:

H2:数字经济核心产业的数据、网络、数字技术三重属性,提升了数字赋能产业的发展质量、发展效率和发展动力,带动数字赋能产业发展。

图2 数字经济核心产业与数字赋能产业关系

Fig.2 Relation between core industries of digital economy and industries empowered by digitalization

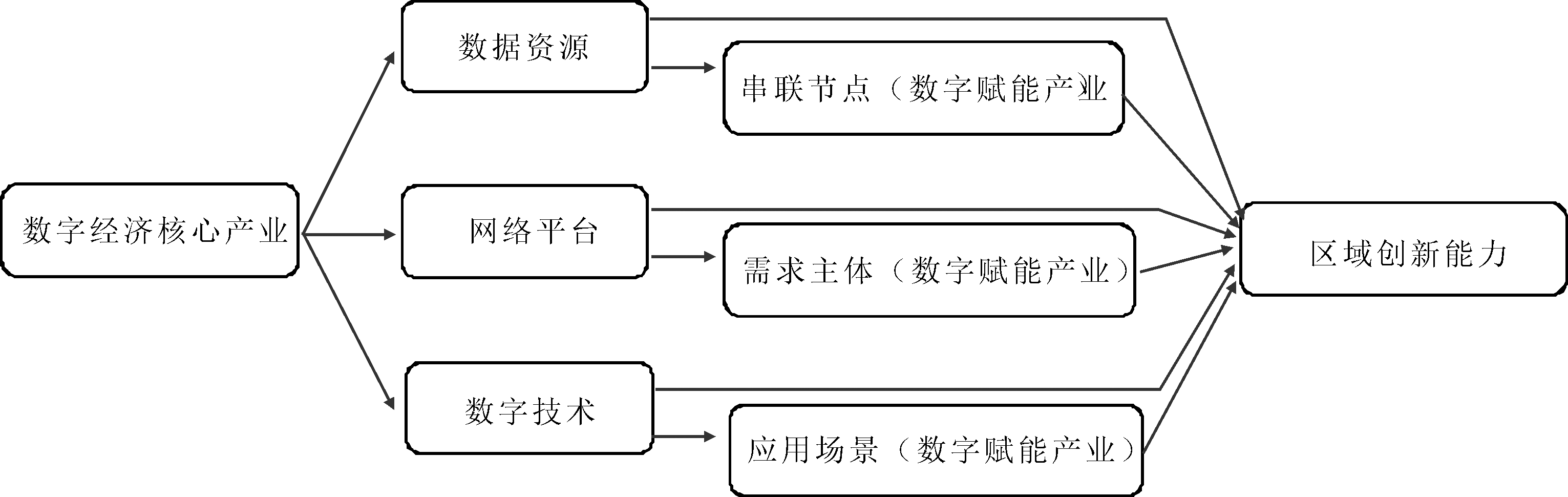

数字经济核心产业不仅能够直接提升区域创新能力,而且能够通过促进数字赋能产业发展,间接驱动区域创新能力提升。数字赋能产业为数据驱动创新提供了串联节点。在协同演化过程中,数字经济核心产业通过提供数字化产品和服务,在市场活动中不断积累不同类型的市场数据。数字经济核心产业通过采集和分析市场数据,根据目标对象的差异化需求研发产品,提高新产品与数字赋能产业需求的匹配度。在此过程中,数字经济核心产业与赋能产业间的正反馈效应不断增强,合作程度不断深化。通过阶段演化和能力迭代,数字经济核心产业的大数据优势不断积累,逐渐以数据分析替代经验判断,形成数据驱动型研发创新模式[19]。

数字赋能产业为网络协同创新提供了需求主体。在新技术使用和学习过程中,为了充分享受数字技术带来的创新溢出红利,数字赋能产业会利用网络平台不断提升自身技术创新水平和数字服务应用能力,促进数字技术水平与区域创新能力持续攀升[20]。

数字赋能产业为数字技术创新提供了应用场景。随着数字赋能产业的数字化转型不断加快,网络化协同、个性化定制、服务化转型等新模式不断孕育,新的增长动能逐渐形成[21]。特别是随着新一代数字技术在数字赋能产业领域的应用与扩散,不仅使数字赋能产业的创新方式发生根本性变化,而且推动数字经济核心产业持续创新,从而促进区域创新能力整体提升。

通过上述分析,本文提出研究假设:

H3:在数字经济核心产业与区域创新能力关系中,作为数据驱动创新的串联节点、网络协同创新的需求主体、数字技术创新的应用场景,数字赋能产业发挥了重要的中介作用。

图3 数字赋能产业在数字经济核心产业与区域创新能力关系中的中介作用

Fig.3 Mediation of industries empowered by digitalization in the relation between core industries of digital economy and regional innovation capability

将数字经济核心产业纳入区域创新能力分析框架,其基本计量模型如下:

innovationit=c+α×digitalcoreit+γj×xjit+εit

(1)

其中,innovationit表示i地区在t时期的创新能力,digitalcoreit表示i地区在t时期的数字经济核心产业发展水平,系数大小与正负性反映其对区域创新能力的影响程度及方向,xjit表示i地区在t时期第j个可能影响区域创新能力的控制变量,εit为随机扰动项。

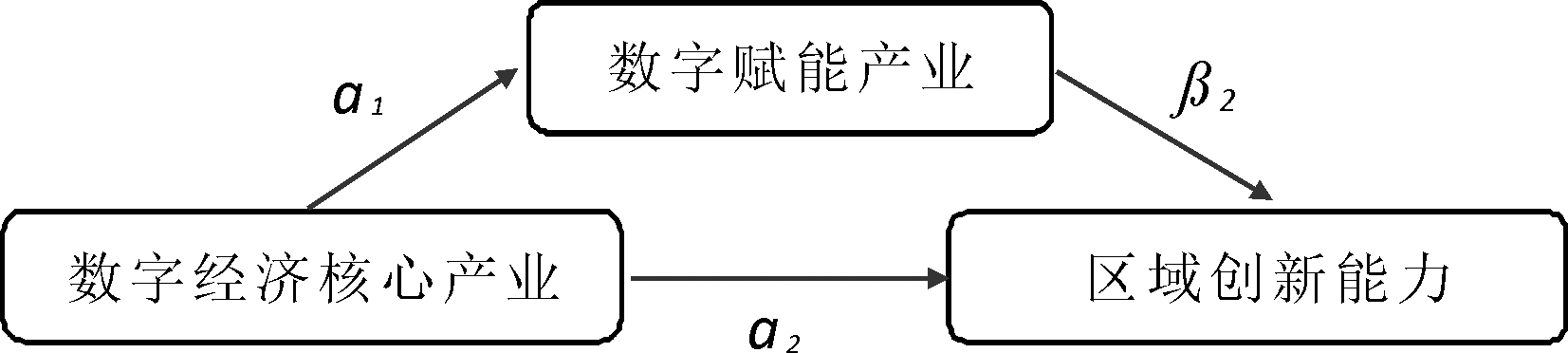

式(1)反映了数字经济核心产业对区域创新能力的直接影响机制。为进一步考察数字赋能产业潜在的间接影响,引入中介变量activatedit,构建中介效应模型。

activatedit=c1+α1×digitalcoreit+γ1j×xjit+ε1it

(2)

innovationit=c2+α2×digitalcoreit+β2×activatedit+γ2j×xjit+ε2it

(3)

其中,activatedit表示i地区在t时期的数字赋能产业发展水平,α2表示数字经济核心产业对区域创新能力的直接影响效应,α1与β2的乘积表示数字赋能产业在数字经济核心产业与区域创新能力间的中介效应。构建的中介效应传导机制概念模型如图4所示。

图4 中介效应传导机制概念模型

Fig.4 Conceptual model of mediating effect conduction mechanism

(1)被解释变量——区域创新能力。创新产出通常使用专利数量等指标衡量。虽然一些专利的经济价值较低,导致专利数量能否准确衡量创新产出仍然存在争议,但由于专利数据的可获得性较强,专利数量已经成为衡量创新产出的通用指标。因此,本文使用专利申请数衡量创新产出,并从创新产出角度考察创新能力。

(2)核心解释变量——数字经济核心产业。《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》提出,数字经济核心产业主要包括计算机通信和其它电子设备制造业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业等,是数字经济发展的基础。而在《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)中,电信广播电视和卫星传输服务、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业3个行业大类与门类I“信息传输、软件和信息技术服务业”的范围完全一致。基于两方面考虑,一是从相关性看,数字经济核心产业主要集中于电子信息制造业、软件和信息技术服务业两个行业;二是从可获得性看,上述两个行业的增加值具有明确的内涵和外延,更适合进行不同时点、不同区域的比较分析和计量检验[22]。因此,本文使用“计算机、通信和其它电子设备制造业增加值”“信息传输、软件和信息技术服务业增加值”两项指标之和衡量数字经济核心产业发展水平。

(3)中介变量——数字赋能产业。由数字经济发展引致的传统产业效率提升难以通过常规方法直接测算,因此数字赋能产业增加值测算仍然存在现实困难。《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》中,第05大类为产业数字化部分,包含9个中类、42个小类。由于上述小类均不是纯数字经济活动,且缺乏数字经济活动占比数值,因此不合适作为测算的产业对象。综合考虑到指标相关性和数据可获得性两方面因素,本文以“电子商务销售额”衡量数字赋能产业发展水平。原因为:一是从相关性看,电子商务属于数字经济对传统产业影响较大的领域;二是从可获得性看,与工业互联网、互联网金融等其它数字赋能领域相比,电子商务活动的统计体系更为成熟[23]。

(4)控制变量。基于知识生产函数,创新能力与创新资源投入密切相关。创新资源包括人力资源、财力资源等社会资源,而人力资本和研发资本均显著影响区域创新能力提升[24]。同时,除创新资源外,创新能力还受到开放程度、地区经济发展水平等基础条件制约[25]。基于上述分析,本文选择4项指标作为控制变量:一是研发人员投入,使用R&D人员全时当量衡量;二是研发经费投入,使用R&D内部经费支出衡量;三是开放程度,用外商直接投资规模衡量;四是经济发展水平,用地区生产总值衡量。

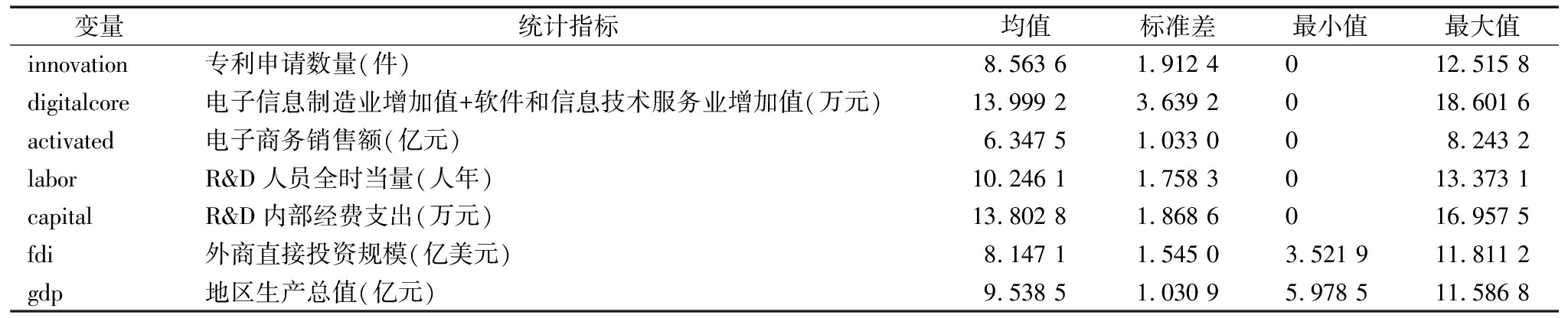

基于数据可得性考虑,本文以我国内地31个省市2008-2019年数据作为考察样本,其中,原始数据来源于各年度《中国统计年鉴》和《中国工业统计年鉴》。为降低汇率和价格变动造成的影响,以当年人民币兑美元汇率将外商直接投资规模换算成人民币计价,并以2007年为基期,使用当年GDP平减指数对电子信息制造业增加值、软件和信息技术服务业增加值、电子商务销售额、R&D内部经费支出、外商直接投资、地区生产总值进行价格平减处理。为降低计量单位和异方差对检验结果的影响,对各变量数据进行对数化处理,处理后的描述性统计结果如表1所示。

表1 样本特征描述性统计结果

Tab.1 Descriptive statistical results of sample characteristics

变量统计指标均值标准差最小值最大值innovation专利申请数量(件) 8.563 61.912 40 12.515 8digitalcore电子信息制造业增加值+软件和信息技术服务业增加值(万元)13.999 23.639 2018.601 6activated电子商务销售额(亿元)6.347 51.033 008.243 2laborR&D人员全时当量(人年)10.246 11.758 3013.373 1capitalR&D内部经费支出(万元)13.802 81.868 6016.957 5fdi外商直接投资规模(亿美元) 8.147 11.545 03.521 911.811 2gdp地区生产总值(亿元) 9.538 51.030 95.978 511.586 8

面板数据模型包含3种形式:混合效应模型(不存在截距项)、固定效应模型(存在固定效应截距项)、随机效应模型(存在随机效应截距项)。确定模型形式主要有3种方法:Chow检验、LR检验(用于检验应建立混合模型还是固定效应模型)和Hausman检验(用于检验应建立固定效应模型还是随机效应模型)。个体效应的Chow检验结果为F=27.255 6>F0.05(30,335)=1.840 9,拒绝个体混合模型(LR检验结论与Chow检验结果相同)。个体效应的Hausman检验结果为![]() 拒绝个体随机效应。时点效应的Chow检验结果为F=15.656 9>F0.05(11,354)=1.815 7,拒绝时点混合模型(LR检验结论与Chow检验结果相同)。虽然无法通过Hausman检验确定时点效应形式,但无论是固定效应模型还是随机效应模型,采用组内固定效应估计方法(Within方法)得到的估算结果总是一致的。因此,根据Chow检验和Hausman检验结果,本文选择个体时点双固定效应模型进行估计。

拒绝个体随机效应。时点效应的Chow检验结果为F=15.656 9>F0.05(11,354)=1.815 7,拒绝时点混合模型(LR检验结论与Chow检验结果相同)。虽然无法通过Hausman检验确定时点效应形式,但无论是固定效应模型还是随机效应模型,采用组内固定效应估计方法(Within方法)得到的估算结果总是一致的。因此,根据Chow检验和Hausman检验结果,本文选择个体时点双固定效应模型进行估计。

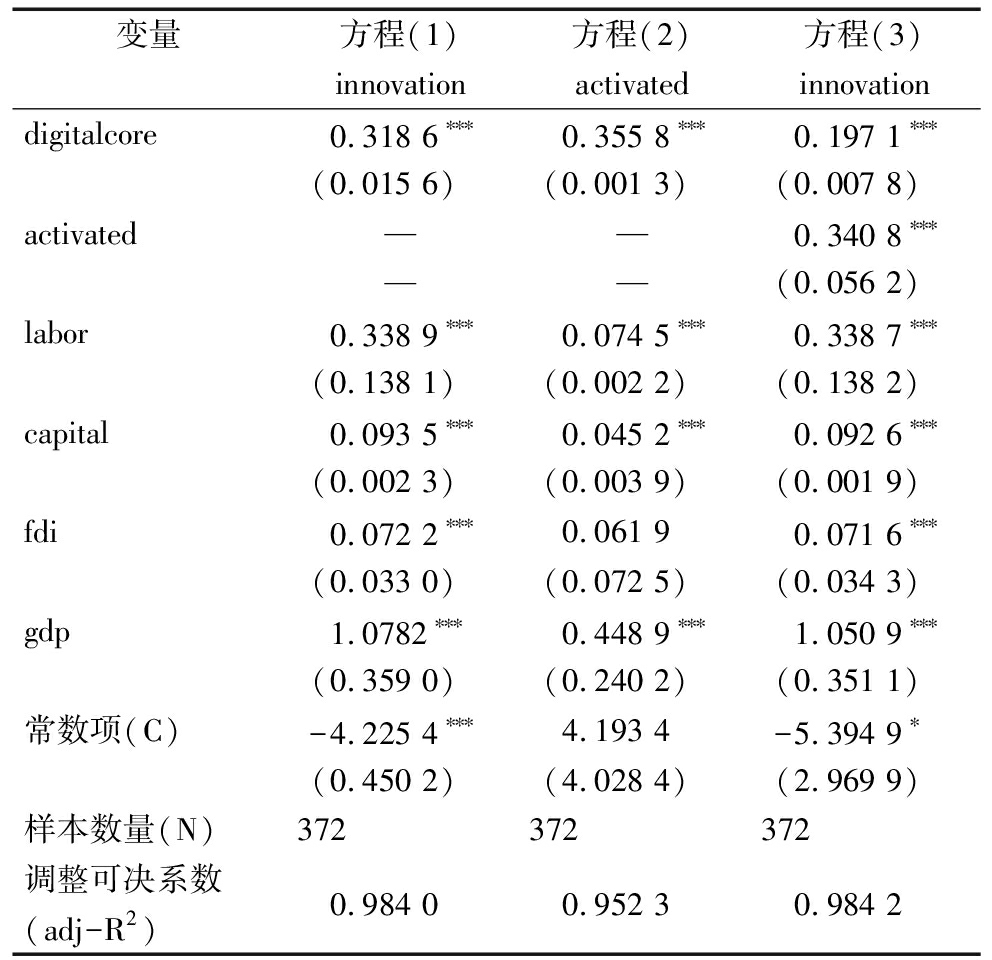

表2报告了中介效应模型估计结果。其中,方程(1)为总效应检验结果,方程(2)、(3)反映了中介效应估计结果。观察方程(1)可知,数字经济核心产业对区域创新能力的影响显著为正,估计系数为0.32,在其它条件不变的情况下,数字经济核心产业发展水平每提高1%,区域创新能力平均提升0.32%,表明数字经济核心产业能够提升区域创新能力,验证了假设H1提出的“数字经济核心产业对区域创新能力存在正向影响”的论断,即数字经济核心产业在区域创新系统中持续发挥威力,在一定程度上促进持续创新、颠覆式创新、微创新和迭代创新,从而提升区域创新能力。

为检验数字赋能产业在上述影响机制中的中介作用,方程(2)、(3)报告了逐步回归检验结果。由方程(2)的回归结果可知,在增加数字赋能产业中介变量后,数字经济核心产业对区域创新能力的回归系数从0.32降至0.20,而数字经济核心产业对数字赋能产业的影响系数显著为正,说明数字经济核心产业对数字赋能产业的发展存在正向影响,这与假设H2一致。方程(3)中数字赋能产业对区域创新能力的回归系数同样显著为正,表明数字经济核心产业通过对数字赋能产业的积极影响间接促进区域创新能力提升。通过数字赋能产业产生的中介效应通过了Sobel-Goodman检验和Bootstrap检验,占比达到38.14%(0.355 8×0.340 8/0.318 6),说明中介效应的存在验证了假设H3提出的“数字赋能产业在数字经济核心产业与区域创新能力的作用关系中存在中介效应”的论断。总体来看,数字经济核心产业的直接效应大于中介效应,即数字经济核心产业对区域创新能力的影响以直接效应为主。

此外,本文分别使用“专利授权数量”“有效发明专利数量”“规模以上企业专利申请数量”替代被解释变量“专利申请数量”,进行稳健性检验。可以发现,稳健性检验结果与表2基本一致,即各解释变量系数方向和显著性水平均未发生明显变化,说明本文结论较稳健。

表2 中介效应模型估计结果

Tab.2 Estimation results of mediating effect model

变量方程(1)方程(2)方程(3)innovationactivatedinnovationdigitalcore0.318 6∗∗∗0.355 8∗∗∗0.197 1∗∗∗(0.015 6)(0.001 3)(0.007 8)activated——0.340 8∗∗∗——(0.056 2)labor0.338 9∗∗∗0.074 5∗∗∗0.338 7∗∗∗(0.138 1)(0.002 2)(0.138 2)capital0.093 5∗∗∗0.045 2∗∗∗0.092 6∗∗∗(0.002 3)(0.003 9)(0.001 9)fdi0.072 2∗∗∗0.061 90.071 6∗∗∗(0.033 0)(0.072 5)(0.034 3)gdp1.0782∗∗∗0.448 9∗∗∗1.050 9∗∗∗(0.359 0)(0.240 2)(0.351 1)常数项(C)-4.225 4∗∗∗4.193 4-5.394 9∗(0.450 2)(4.028 4)(2.969 9)样本数量(N)372372372调整可决系数(adj-R2)0.984 00.952 30.984 2

注:括号内为稳健标准误,***、**、*分别表示双边t检验在1%、5%、10%的水平下显著,下同;根据Chow检验和Hausman检验结果,选择个体时点双固定效应模型进行估计

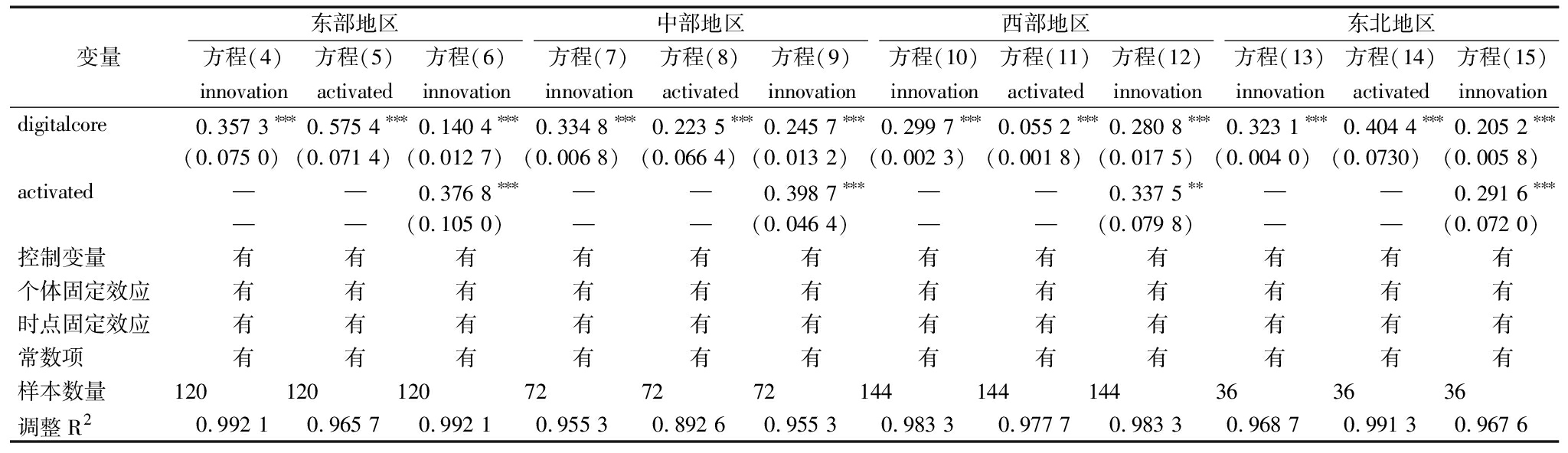

为考察不同区域差异,按照国家统计局关于经济地带的划分标准,将31个省市划分为东部、中部、西部和东北地区4类。数字赋能产业产生的中介效应均通过了Sobel-Goodman检验和Bootstrap检验。表3为异质性分析结果。

表3 异质性分析结果

Tab.3 Heterogeneity analysis results

变量东部地区方程(4)方程(5)方程(6)innovationactivatedinnovation中部地区方程(7)方程(8)方程(9)innovationactivatedinnovation西部地区方程(10)方程(11)方程(12)innovationactivatedinnovation东北地区方程(13)方程(14)方程(15)innovationactivatedinnovationdigitalcore0.357 3∗∗∗0.575 4∗∗∗0.140 4∗∗∗0.334 8∗∗∗0.223 5∗∗∗0.245 7∗∗∗0.299 7∗∗∗0.055 2∗∗∗0.280 8∗∗∗0.323 1∗∗∗0.404 4∗∗∗0.205 2∗∗∗(0.075 0)(0.071 4)(0.012 7)(0.006 8)(0.066 4)(0.013 2)(0.002 3)(0.001 8)(0.017 5)(0.004 0)(0.0730)(0.005 8)activated——0.376 8∗∗∗——0.398 7∗∗∗——0.337 5∗∗——0.291 6∗∗∗——(0.105 0)——(0.046 4)——(0.079 8)——(0.072 0)控制变量有有有有有有有有有有有有个体固定效应有有有有有有有有有有有有时点固定效应有有有有有有有有有有有有常数项有有有有有有有有有有有有样本数量120120120727272144144144363636调整R20.992 10.965 70.992 10.955 30.892 60.955 30.983 30.977 70.983 30.968 70.991 30.967 6

注:东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南10省(市);中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆12省(区、市);东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江

表3的检验结果显示,不同区域数字经济核心产业对创新能力的作用强度不同,其中,东部地区的作用强度大于西部地区,中部地区与东北地区介于二者之间。在其它条件不变的情况下,数字经济核心产业发展水平每提升1%,就会带动东部地区创新能力平均提升0.36%,带动西部地区创新能力平均提升0.30%。在数字经济核心产业对区域创新能力的影响机制中,数字赋能产业是否充分发挥作用是造成上述差异的原因之一。在东部地区,数字赋能产业产生的间接效应占60.70%(0.575 4×0.376 8/0.357 3),而在西部地区,该比重仅为6.22%(0.055 2×0.337 5/0.299 7)。在数字经济核心产业对创新能力的作用机制中,西部地区数字技术与实体经济的融合程度不够,没有充分赋能本地优势产业,尚未形成数字化撬动发展新动能的局面,市场主体偏小、偏弱,缺少行业龙头企业,培育本地企业的场域措施不足,核心人才聚集度不高,数字赋能产业的中介作用远未发挥。

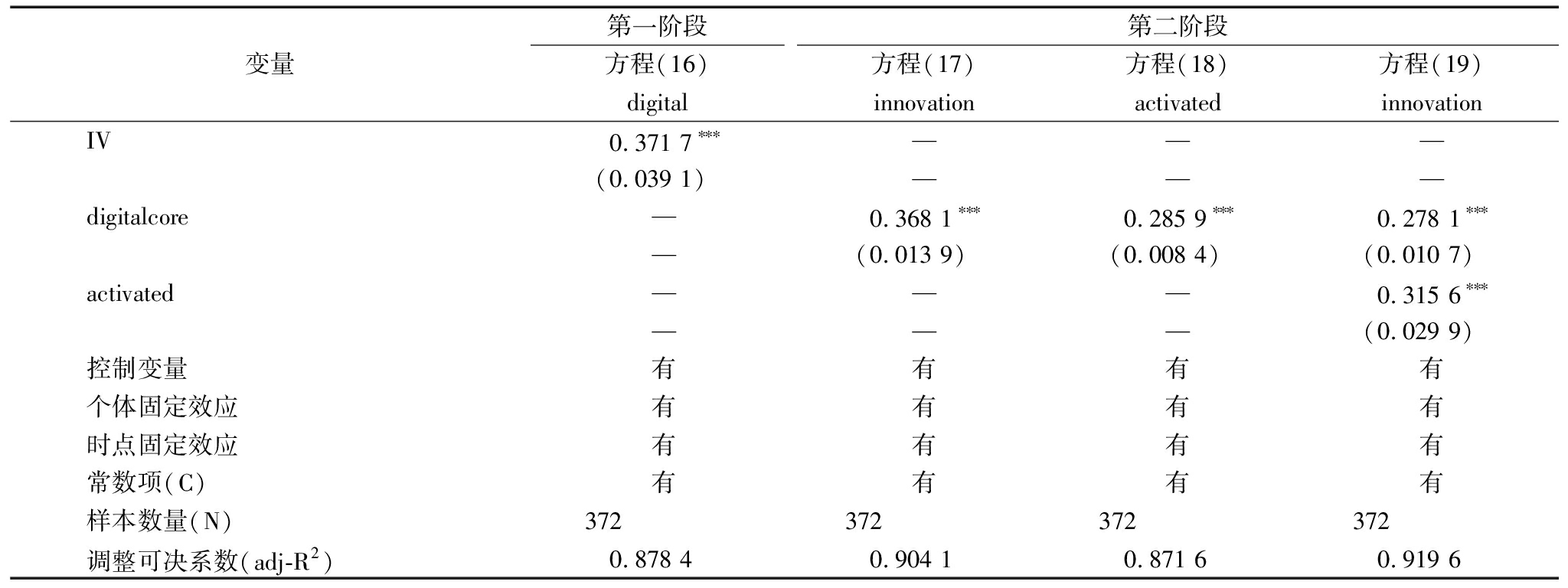

虽然本文使用双固定效应控制了误差项中不随时间和省市变化的因素,且在实证检验中引入部分指标作为控制变量,但并未包含可能影响区域创新能力的全部变量,且其中一些变量难以通过现有统计指标测算得出,因此本文的实证检验可能存在遗漏变量问题。同时,区域创新能力也会影响数字经济核心产业发展,因此被解释变量与主要解释变量之间也可能存在互为因果的问题。为控制遗漏变量和互为因果带来的内生性问题,考虑到国家发展改革委、工信部、中央网信办在2016年批准贵州省、京津冀、珠三角等8个区域设立国家大数据综合试验区,本文据此生成国家大数据综合试验区虚拟变量,对上述8个区域2016年之后的样本和其它样本分别赋值1与0,以此作为工具变量,进行两阶段最小二乘回归。表4列出了内生性检验结果。

表4 Heckman两阶段检验结果

Tab.4 Heckman two-stage test results

变量第一阶段方程(16)digital第二阶段方程(17)方程(18)方程(19)innovationactivatedinnovationIV0.371 7∗∗∗———(0.039 1)———digitalcore—0.368 1∗∗∗0.285 9∗∗∗0.278 1∗∗∗—(0.013 9)(0.008 4)(0.010 7)activated———0.315 6∗∗∗———(0.029 9)控制变量有有有有个体固定效应有有有有时点固定效应有有有有常数项(C)有有有有样本数量(N)372372372372调整可决系数(adj-R2)0.878 40.904 10.871 60.919 6

使用国家大数据综合试验区作为虚拟变量的合理性主要体现在两个方面:一是从相关性看,设立国家大数据综合试验区体现出国家发展数字经济的区域性导向,有助于地方更好地调配资源、发展数字经济核心产业。表4中方程(7)的第一阶段回归结果表明,工具变量与数字经济核心产业发展水平正相关,系数在1%的水平上显著。二是从外生性看,2016年设立国家大数据综合试验区属于无法事先预料的外生冲击事件,弱工具变量检验F统计量也大于10%的临界值水平,能够有效保证工具变量的外生性。表4中第二阶段的回归结果显示,数字经济核心产业发展水平的总效应和直接效应均在1%的水平下显著为正,验证了本文理论假设与实证检验结果得到的因果关系具有一定合理性。

基于国内31个省市2008-2019年面板数据,采用中介效应模型检验数字赋能产业在数字经济核心产业影响区域创新能力过程中的中介效应,得出3个结论:一是数字经济核心产业发展对区域创新能力提升具有显著正向影响,这种正向影响来源于数字经济核心产业的资源要素、载体平台和技术创新三重属性。上述属性为技术创新提供了资源要素、载体平台和发展场域,从而带动区域创新能力提升。二是数字赋能产业在数字经济核心产业对区域创新能力的影响路径中发挥正向中介作用。数字经济核心产业不仅能够直接提升区域创新能力,而且能够通过加速数字赋能产业发展,间接驱动区域创新能力提升。数字经济核心产业的发展提升了数字赋能产业的发展质量、发展效率和发展动力,带动数字赋能产业发展,而在数字经济核心产业与区域创新能力的关系中,作为数据驱动创新的串联节点、网络协同创新的需求主体、数字技术创新的应用场景,数字赋能产业发挥了重要的中介作用。三是不同区域数字赋能产业的中介作用方向基本一致,但作用强度不同。其中,东部地区数字赋能产业的中介作用最强,西部地区最弱,中部地区与东北地区的作用强度位于二者之间,原因在于西部地区数字经济核心产业的辐射带动作用尚未充分发挥,与实体经济的融合度不够,尚未有效赋能本地优势产业,数字化驱动高质量发展的局面尚未形成。

基于上述结论,提出三方面政策建议。首先,全方位培育数字产业化发展新动能,通过发展数字经济核心产业,驱动区域创新能力提升。以攻克人工智能、新一代通信与智能网络、专用芯片、脑机融合、量子信息、网络空间安全等领域的核心技术短板、关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术为突破口,加大对“0~1”创新产品和创新服务的支持力度,推动“卡脖子”关键核心技术加速攻关。其次,多维度应用与推进产业数字化发展,通过发展数字赋能产业逐步扩大数字经济辐射范围。加快推进“产业大脑+未来工厂”建设,推动传统产业企业上“云”平台,全面推动数字赋能新制造、新服务、新商贸、新农业发展。最后,因地制宜、精准施策,更好地发挥数字经济对区域创新能力的积极影响。其中,东部地区可聚焦数字赋能产业发展,引导社会数据拥有者参与创新活动,通过市场化配置手段释放数据要素在创新过程中的应用价值,带动本地创新绩效提升;西部地区可聚焦数字经济核心产业培育,做好政府数据的共享开放,持续推进政府数据在线活用,探索政府数据的创新应用场景;中部地区和东北地区可聚焦本地标志性产业链,支持龙头企业建设产业链级工业互联网平台,组织开展智能化技术改造,营造良好的创新发展生态。

受限于数字经济发展水平的衡量与测算研究尚处于探索阶段,本文的实证分析仍存在一定局限性。一是数字经济的统计体系有待完善,衡量数字赋能产业发展水平的统计指标有限,导致难以精确测算数字经济对各行业的赋能效果,在一定程度上限制了实证分析的可靠性;二是数字经济统计指标的时间较短且多为年度数据,难以进行平稳性检验和动态分析,无法通过实证检验反映数字经济核心产业发展对创新演化历程的影响路径;三是数字赋能产业对数字经济核心产业的影响机制有待深入研究,在不同环境变量的调节作用下,数字赋能产业的中介效应是否发生变化仍然需要进一步检验。

[1] 温珺, 阎志军, 程愚.数字经济与区域创新能力的提升[J].经济问题探索, 2019,40(11): 112-124.

[2] 刘洋, 董久钰, 魏江.数字创新管理:理论框架与未来研究[J].管理世界, 2020, 36(7): 198-217,219.

[3] 张昕蔚.数字经济条件下的创新模式演化研究[J].经济学家, 2019,31(7): 32-39.

[4] BRYNJOLFSSON E, MCELHERAN K.The rapid adoption of data-driven decision-making[J].American Economic Review, 2016, 106(5): 133-139.

[5] ZAKI M.Digital transformation: harnessing digital technologies for the next generation of services[J].Journal of Services Marketing, 2019, 33(4): 429-435.

[6] 裴长洪, 倪江飞, 李越.数字经济的政治经济学分析[J].财贸经济, 2018,39(9): 5-22.

[7] 荆文君, 孙宝文.数字经济促进经济高质量发展:一个理论分析框架[J].经济学家, 2019,31(2): 66-73.

[8] YEOW A, SOH C, HANSEN R.Aligning with new digital strategy: a dynamic capabilities approach[J].The Journal of Strategic Information Systems, 2017, 27(1): 43-58.

[9] VIAL G.Understanding digital transformation: a review and a research agenda[J].The Journal of Strategic Information Systems, 2019, 28(2): 118-144.

[10] TEECE D J.Profiting from innovation in the digital economy: enabling technologies, standards, and licensing models in the wireless world[J].Research Policy, 2018, 47(8): 1367-1387.

[11] NAMBISAN S, LYYTINEN K, MAJCHRZAK A, et al.Digital innovation management: reinventing innovation management research in a digital world[J].Mis Quarterly, 2017, 41(1): 223-238.

[12] OZALP H, CENNAMO C, GAWER A.Disruption in platform-based ecosystems[J].Journal of Management Studies,2018,55(7):1203-1241.

[13] NYLEN D, HOLMSTROM J.Digital innovation in context: exploring serendipitous and unbounded digital innovation at the church of Sweden[J].Information Technology and People, 2019, 32(3): 696-714.

[14] NAMBISAN S.Digital entrepreneurship: toward a digital technology perspective of entrepreneurship[J].Entrepreneurship Theory and Practice, 2017, 41(6): 1029-1055.

[15] MIRIC M, BOUDREAU K J, JEPPESEN L B.Protecting their digital assets: the use of formal & informal appropriability strategies by App developers[J].Research Policy, 2019, 48(8): 1-13.

[16] 王建冬, 童楠楠.数字经济背景下数据与其他生产要素的协同联动机制研究[J].电子政务, 2020,17(3): 22-31.

[17] LOKUGE S, SEDERA D, GROVER V, et al.Organizational readiness for digital innovation: development and empirical calibration of a construct[J].Information & Management, 2018, 56(3): 445-461.

[18] KUMARASWAMY A, GARUD R, ANSARI S.Perspectives on disruptive innovations[J].Journal of Management Studies, 2018, 55(7): 1025-1042.

[19] 肖静华, 吴瑶, 刘意, 等.消费者数据化参与的研发创新——企业与消费者协同演化视角的双案例研究[J].管理世界, 2018, 34(8): 154-173,192.

[20] KOHLI R, MELVILLE N P.Digital innovation: a review and synthesis[J].Information Systems Journal, 2019, 29(1): 200-223.

[21] 韩先锋, 宋文飞, 李勃昕.互联网能成为中国区域创新效率提升的新动能吗[J].中国工业经济, 2019,36(7): 119-136.

[22] 关会娟, 许宪春, 张美慧, 等.中国数字经济产业统计分类问题研究[J].统计研究, 2020, 37(12): 3-16.

[23] 王思瑶.数字经济的统计界定及行业分类研究[J].调研世界, 2020,33(1): 4-9.

[24] 范柏乃, 吴晓彤, 李旭桦.城市创新能力的空间分布及其影响因素研究[J].科学学研究, 2020, 38(8): 1473-1480.

[25] 赵滨元.京津冀协同创新绩效影响因素分析——基于空间杜宾模型[J].商业经济研究, 2021,40(1): 162-166.