(1.兰州财经大学 经济学院,甘肃 兰州 730020;2.中国人民大学 应用经济学院,北京 100872;3.兰州财经大学 国际经济与贸易学院,甘肃 兰州 730020)

0 引言

全球第四次工业革命背景下,受国际贸易保护主义和单边主义抬头、中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情等复杂多变的国际环境影响,全球经济复苏乏力、萎靡不振,国际格局面临重新洗牌,创新角逐成为破解迷局的“金钥匙”。2020年,受新冠肺炎疫情影响,全球主要经济体GDP普遍萎缩,中国是唯一实现正增长的国家,充分彰显了中国制度的优越性及发展战略的科学导向性。据初步统计,2020年中国GDP达到1 015 986亿元,比2019年实际增长2.3%,人均GDP约10 504美元,达到国际上公认的“中等偏上收入”国家标准,但依据世界经济论坛经济发展阶段划分标准,中国尚处于由效率驱动向创新驱动的过渡阶段(人均9 000~17 000美元)。2006年2月,国务院颁布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》明确提出,到2020年形成比较完善的中国特色国家创新体系,进入创新型国家行列。2016年5月,中共中央国务院发布的《国家创新驱动发展战略纲要》提出“三步走”战略目标,其中第一步就是在2020年进入创新型国家行列,基本建成中国特色国家创新体系。2017年10月,习近平总书记在党的十九大报告中指出“加快建设创新型国家”。自党的十八大以来,习近平总书记多次强调创新和建设创新型国家的重要性,如“创新是引领发展的第一动力”、“创新型国家建设的核心是创新,关键是科技创新”、“在激烈的国际竞争中,唯创新者进,唯创新者强,唯创新者胜”、“创新是撬动发展的第一杠杆”、“创新决胜未来,改革关乎国运”等。创新型国家建设是化解新时代中国社会主要矛盾的有力抓手,是关乎国际竞争格局的战略举措,是实现国家强盛、民族复兴、迈向现代化科技强国的必然要求。

自2006年提出创新型国家建设以来,中国持续加大科技创新投入,科技创新产出成果不断增加,科技成果转化成效显著,高新技术产业发展迅猛,创新实力得以飞速提升。面对巨大的发展成就,一些学者认定中国在2020年已经成为创新型国家[1],但部分学者基于中国科技创新对经济增长贡献率不高以及创新驱动发展面临体制机制僵化、创新资源配置不合理、创新环境不优、创新高层次人才短缺等问题而认定中国尚未进入创新型国家行列[2]。那么,经过近15年的创新型国家建设,中国是否符合创新型国家标准且已进入创新型国家行列?判定这一问题既是对中国创新驱动发展战略成效的检验,也关乎中国未来发展定位、路径与方向,同时也意味着中国高质量发展能否进入下一个崭新阶段。鉴于官方及国内外学者尚未对此作出明确判定,本文从历史沿革、评价体系、建设成效、结论与启示等方面深入探讨中国创新型国家建设水平和能力,以期为中国加速创新型国家建设、迈向创新型国家前列提供重要决策依据。

1 文献回顾与历史沿革

目前,国内外学者关于创新型国家的研究主要围绕以下3个方面展开:

(1)创新型国家内涵界定与典型特征。“创新型国家”概念萌发于1987年英国学者Freeman提出的“国家创新系统”。随后,Porter于1990年在其《国家竞争力》一书中提出国家经济发展的4个阶段:要素驱动、投资驱动、创新驱动、财富驱动,并据此将世界各国划分为3类:资源型国家、依附型国家、创新型国家。自此,那些主要依靠创新驱动社会经济发展的国家被称为创新型国家。围绕创新驱动这一主题,国内外学者从国家创新体系[3]、科技创新[4-5]、技术创新[6]、原始性创新[7]、知识创造、传播和应用[8]等方面阐释了创新型国家的内涵。尽管社会各界对创新型国家概念莫衷一是,但均认为创新型国家是以科技创新为基本战略,以技术创新为核心驱动力,通过大幅提高自主创新能力而形成强大国际竞争优势的创新先进国家[9]。基于国际上公认的创新型国家发展模式和成功经验,学者们从创新投入强度、创新产出绩效、创新扩散与贡献、创新体系与环境等视角总结了创新型国家的四大典型特征[10-11]:一是研发经费投入强度达到2%以上;二是科技进步贡献率达到70%以上;三是自主创新能力强,对外技术依存度在30%以下;四是拥有高效国家创新体系,创新产出高[12]。

(2)创新型国家衡量尺度与评价标准。基于创新型国家的四大显著特征,学者对创新型国家的评价主要集中在创新绩效、国家发展阶段和创新能力3个方面(贺德方,2014),在指标选取上多从创新投入与产出、创新制度与环境、创新绩效与扩散等视角考量[13-14],在研究方法上多采用数理模型或者统计分析法设计指标体系[15-17]。

(3)创新型国家战略导向与政策取向。建设创新型国家需要战略支撑和政策支持,学者从创新型国家体制机制和模式路径入手,深入分析了创新型国家战略。姜江[18]从新动能和新机制视角提出加快中国创新型国家建设的思路和对策;李军华[19]从国家创新体系和国家治理体系“双体系主导设计”及科技创新与体制机制创新“双轮驱动”视角解析中国创新型国家建设路径和历程。此外,学者还从自主创新、科技立国、人才强国、国家创新系统、协同创新体系、国际科技合作等战略视角提出加快创新型国家建设的政策路径。

综上所述,尽管学者从不同维度、不同层次、不同视角关注和讨论创新型国家特征、战略、模式、路径,并取得了丰硕的研究成果,但由于各国历史基础、资源禀赋、区位条件、产业布局、经济规模、发展阶段、制度环境不同,创新型国家建设历程和实现路径也不同。因此,如何客观、公正、科学地评价中国创新型国家建设水平及所处阶段,成为学术界亟待解决的重要议题。

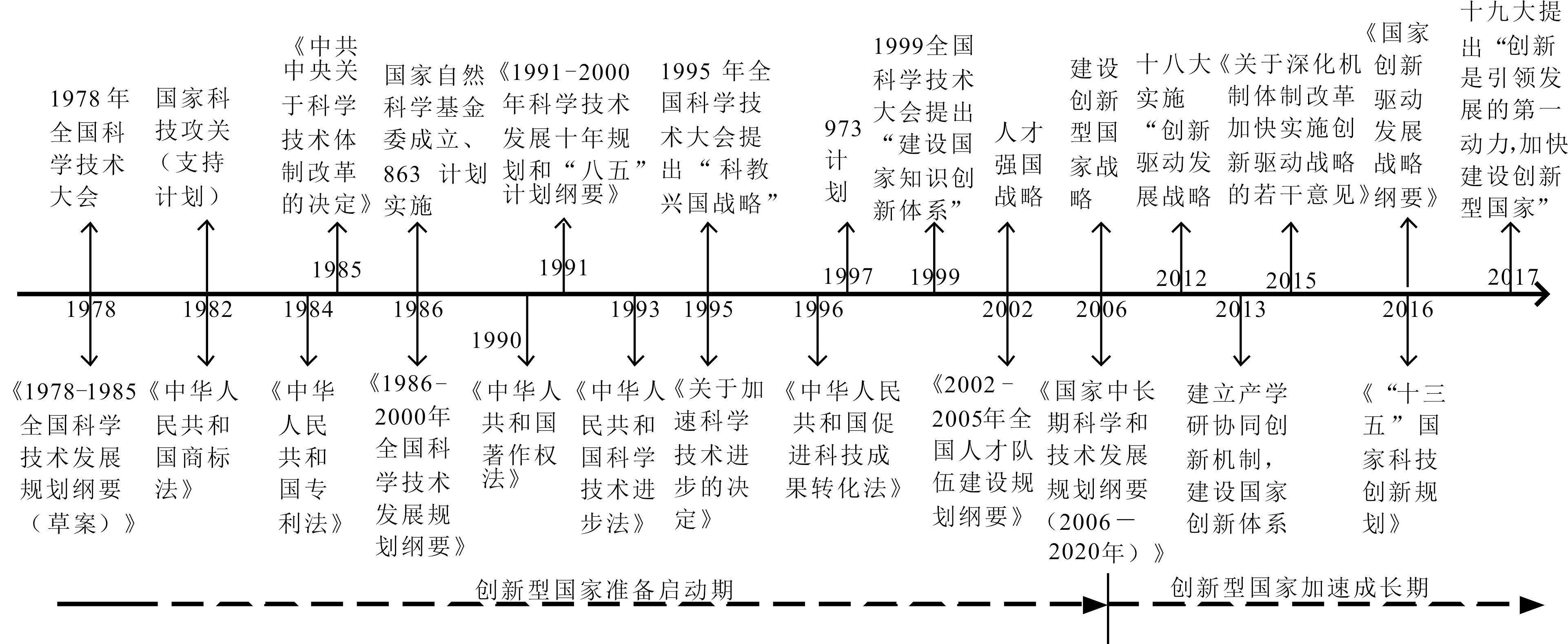

创新型国家普遍将创新驱动视为国家长期发展战略,强调从体制机制、路线选择、政策协调等方面建立健全国家创新体系[20]。中国创新型国家建设与国家创新体系或国家创新系统完善紧密相连,与改革开放以来国家颁布的一系列科技重大国策和发展战略密不可分。本文从中国科技实践和战略取向中窥探其貌,并将其划分为两个发展阶段,如图1所示。其中,第一阶段改革开放至21世纪初,称为“创新型国家建设准备启动期”。这一时期相继提出“科学技术是生产力”“科学技术是第一生产力”“科教兴国战略”“建设国家知识创新体系”“人才强国战略”等国家科技战略,出台并实施了大量科技规划和重大计划,稳步推进国家创新体系建设,不断深化科技体制改革,为中国科技事业的飞速发展注入活力,为中国创新型国家建设奠定了坚实基础,彰显了科技对经济发展的强大支撑力。第二阶段21世纪初至2020年,称为“创新型国家建设加速成长期”。这一时期相继提出“加强自主创新,建设创新型国家”、“实施创新驱动发展战略”、“建立产学研协同创新机制,建设国家创新体系”、“加快建设创新型国家”等国家科技战略,通过重大科技战略引领、科技投入加大、创新活力迸发、科技产出倍增、科技发展提速,中国实现从“追踪跟跑”逐步向“并跑领跑”的历史性跨越,踏上从科技大国迈向科技强国的新征程。

改革开放40多年来,中国先后召开了5次全国科学技术大会,出台了4个中长期发展规划,依次提出8个国家重大科技战略,实施了包括973计划、863计划、科技支撑计划、科技基础条件平台建设计划、重大专项计划及政策引导类科技计划(火炬计划、星火计划等)等国家科技计划体系,在创新型企业、高新技术产业、创新型城市、创新型区域、创新领军人才团队、重大尖端科技等方面取得显著成效,增强了自主创新能力,提升了综合科技实力,构建了较为完善、高效协同的国家创新体系,创新型经济格局和社会格局初步形成,在全球创新版图中的影响力和贡献度不断提升,深刻改变了国际竞争格局,为加快中国创新型国家建设奠定了坚实基础。

2 评价指标体系与排名

中国创新型国家建设取得的巨大成就是否意味着中国由此迈入世界创新型国家行列并为国际社会所认可,需要从国际公认的评价指标体系及排名中探寻答案,并以此为蓝本,通过国家间的横向比较,剖析中国创新优势与不足以及面临的机遇与挑战。

目前,国内外评价创新型国家的指标体系较多,但未形成统一且广泛认可的权威标准。相比较而言,有6大评价指标体系影响较广,深受推崇,分别是世界经济论坛(WEF)1979年推出的《全球竞争力报告GCI》(2006年开发出全球竞争力指数)、瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD)1989年推出的《世界竞争力年鉴WCY》、欧盟创新政策研究中心2001年推出的《欧洲创新记分牌EIS》、世界知识产权组织和欧洲工商管理学院2007年推出的《全球创新指数报告GII》、中国科学技术发展战略研究院2011年推出的《国家创新指数报告CII》以及美国彭博社2013年推出的《彭博创新指数BII》。

考虑到各评价指标体系在定位、尺度、指标、范围、口径等方面存在差异,相互之间不具有可比性,而单一指标体系排名不能反映某个国家真正的创新实力,因此需要整合各评价指标体系,权衡抉择,综合研判。本文首先对六大评价指标体系进行分类比较,分析差异,找出共性,再结合中国所处排名位次和优劣势,判定中国创新型国家建设所处阶段。

2.1 各评价指标体系异同比较

依据目标定位不同,本文将六大评价指标体系划分为两类:一是将创新作为重要指标考察国家间综合经济实力及竞争力水平的GCI和WCY;二是考察国家间创新绩效、创新能力及创新所处阶段的EIS、GII、CII和BII(分别以大写英文首字母表示六大评价指标体系,下同)。

2.1.1 各评价指标体系差异性对比

(1)创新解构不同。对国家创新体系构成的认知不同,评价侧重点也不同。GCI和WCY侧重于国家间创新竞争力比较,其中GCI评价可划分一国或地区的创新发展阶段;GII、CII和BII属于国家创新能力评价范畴,可以系统评价一国创新投入、产出、绩效与环境等;EIS则重点考察欧盟成员国创新绩效。

(2)指标设计不同。GCI和WCY指标设计多而复杂,新版GCI4.0包括98个具体指标,与创新直接相关的一级指标为创新生态系统(下设商业活动和创新能力)[21];WCY包括333个具体指标,与创新有关的指标主要包括基础设施模块中的技术基础设施和科学基础设施[22]。GII全面考察创新投入和产出,包括2个一级指标、7个二级指标、21个三级指标、84个四级指标[23]。EIS、CII和BII指标设计较少,针对性较强。其中,EIS设置了4个一级指标(框架条件、创新投资、创新活动和创新影响)、10个二级指标、27个三级指标[24];CII设置了5个一级指标(创新资源、知识创造、企业创新、创新绩效和创新环境)、30个二级指标(由20个突出创新规模、质量、效率和竞争力的二级定量指标和10个二级定性调查指标构成[8]);BII仅包括研发强度、生产率、高新技术密度、研究人员密集度、制造业附加值、高等教育水平和专利活动7项具体指标。

(3)统计口径不同。就创新衡量标准而言,GCI创新生态系统一级指标与WCY科技基础设施模块指标关注点不同,GCI强调创新能力和商业活动,重视政府作为,WCY则强调国家一系列基础设施对企业生产和运营活动的满足程度。EIS设计投入—产出框架,多用相对指标,以欧盟成员国的平均创新绩效为基准(设为1或100%),通过27项指标打分将评价国家划分为4类:创新领先型国家(超出欧盟平均创新绩效1.25倍以上)、创新强势型国家(0.95~1.25)、中等创新型国家(0.5~0.95)及一般创新型国家(0.5以下)。CII采用二级指标结构,突出创新规模、质量、效率和国际竞争力,同时兼顾大小国之间的平衡,将评价国划分为3个集团,排名前15位为第一集团,排名第16~30位为第二集团,排名第31~40位为第三集团,并将第一集团界定为创新型国家。BII对7类指标设置相同权重打分(0~100分),根据总分高低确定最终排名。此外,各评价指标体系大多经过动态调整和优化,如EIS经过2003、2008、2010、2017四次较大的调整。

(4)考察国别差异。GCI4.0评分和排序覆盖全球141个经济体,可以解释不同国家或经济体经济增长差异和收入水平差异,能够全面反映世界各国的总体竞争力。WCY重点关注全球63个主要经济体在经济效率、政府效率、企业效率和基础设施方面的表现。EIS则重点考察欧盟27个成员国的创新绩效,通过对比创新优势与不足,评价包括欧美日等发达国家及中国等新兴经济体在内的48个典型国家的创新绩效。GII对全球130多个经济体的创新能力进行排名,具有重要参考价值。CII将R&D经费投入占全球总量95%的40个科技创新活跃国家作为考察对象,具有跨年可比性和国际可比性特征。BII重点衡量全球200多个经济体的创新能力排名。

(5)数据来源差异。六大评价指标体系定量数据主要来源于世界银行、世界知识产权组织、经济合作与发展组织、联合国教科文组织和各国政府官方统计网站等,定性数据主要来源于全球职业经理人、高管意见调研问卷。GCI定性数据来源于世界经济论坛举办的年度“高管意见调查”。WCY定性数据通过全球职业经理人问卷调研获得,部分数据来源于参评经济体合作机构提供的统计数据,从参评经济体企业中高级管理者调研问卷中获取。GII创新环境指标定性数据来源于各国企业调研问卷。CII和BII数据多来源于第三方,如世界经济论坛、美国经济咨商局等。

(6)评价结果差异。GCI和WCY侧重于考察经济体综合经济实力,涉及指标较多,更看重人均经济指标和经济竞争力水平,导致一些规模较小的经济体排名比较靠前,如新加坡,而另外一些内部发展不平衡、不充分的发展中国家排名却比较靠后,如中国、印度,难以衡量一国综合实力和真实影响力。EIS、GII、CII和BII专门考察经济体整体创新能力,指标设置针对性强,均与创新直接相关。其中,EIS重点分析欧盟成员国创新绩效,采用趋势扩散分析计量法对科技创新能力进行拟合分析和预测评价,但囿于数据可得性,对欧盟外其它国家则只采用简化指标体系作对比,导致评价结果不够全面[26];GII侧重于考察经济体整体创新能力,但定性软指标过多,权重设置不合理、西方文化意识形态浓厚[26],同时未考虑质量因素,有些国家数据缺失,导致评价结果有失公正。另外,CII评价指标相关性较高,企业创新指标设置偏向性大,缺乏风险指标[27],仅考察40个国家,难以区分创新国与非创新国之间的差异。BII指标少、针对性强、考察范围广,但相同指标权重设置及对数据的处理(对指标少于6项的考察对象直接排除)不够客观、全面,无法考察世界各国的真实创新能力。各评价体系中排名前10位的国家及地区如表1所示。

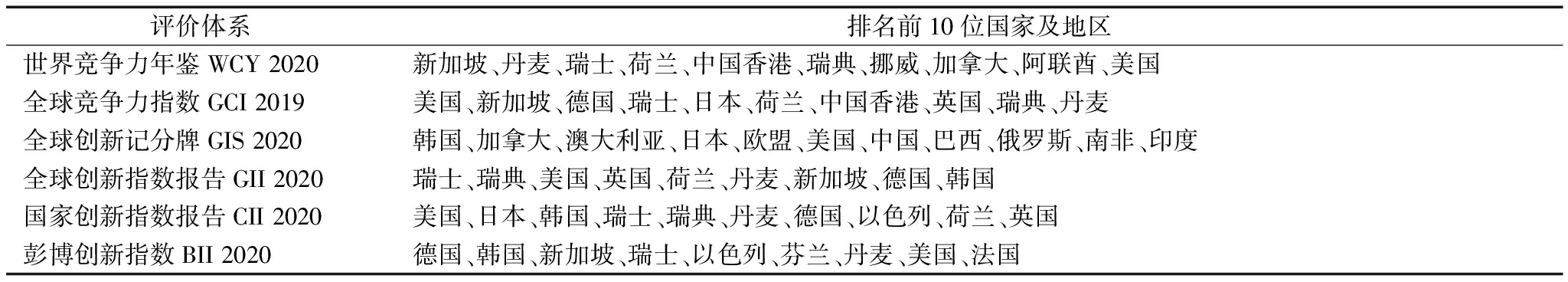

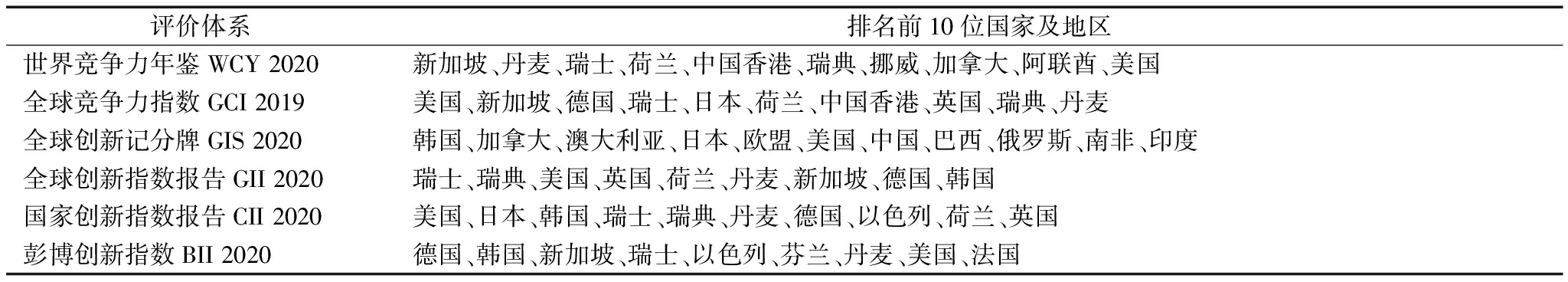

表1 六大权威评价指标体系中排名前10位国家及地区

Tab.1 The top ten countries and regions in the six authoritative evaluation index systems

评价体系排名前10位国家及地区世界竞争力年鉴WCY 2020新加坡、丹麦、瑞士、荷兰、中国香港、瑞典、挪威、加拿大、阿联酋、美国全球竞争力指数GCI 2019美国、新加坡、德国、瑞士、日本、荷兰、中国香港、英国、瑞典、丹麦全球创新记分牌GIS 2020韩国、加拿大、澳大利亚、日本、欧盟、美国、中国、巴西、俄罗斯、南非、印度全球创新指数报告GII 2020瑞士、瑞典、美国、英国、荷兰、丹麦、新加坡、德国、韩国国家创新指数报告CII 2020美国、日本、韩国、瑞士、瑞典、丹麦、德国、以色列、荷兰、英国彭博创新指数BII 2020德国、韩国、新加坡、瑞士、以色列、芬兰、丹麦、美国、法国

注:根据各评价指标体系年度相关数据整理绘制,下同

2.1.2 各评价指标体系的共性表征

本文通过深入分析各评价指标体系发现其具有如下共性表现:一是各评价指标体系设计既有定量指标又有定性指标,且定量指标多于定性指标,大多采用树状评价指标体系(层次分析法)、杠杆分析法(给定基准值)、等权重赋值法考察各国竞争力或创新力。二是数据来源广泛,代表性和可信度较高,主要来源于国际组织、各国政府统计网站、针对性调查问卷等。三是为适应科技、经济、社会发展需要,各评价指标体系在指标设置上大多经过动态调整和逐年优化。四是从排名看,国际上公认的20个创新型国家排名虽有差异,但基本位列前35名,重叠率较高。

2.2 中国在各评价指标体系中的位次

由上文分析可知,国家间年度排名具有一定可比性,但体系间跨年度排名不具有可比性,从一国在各评价体系中的排名与它国进行横向比较,可以洞察其创新型国家建设进程与水平,并据此判断其在国际创新格局中的位次及创新型国家发展所处阶段。

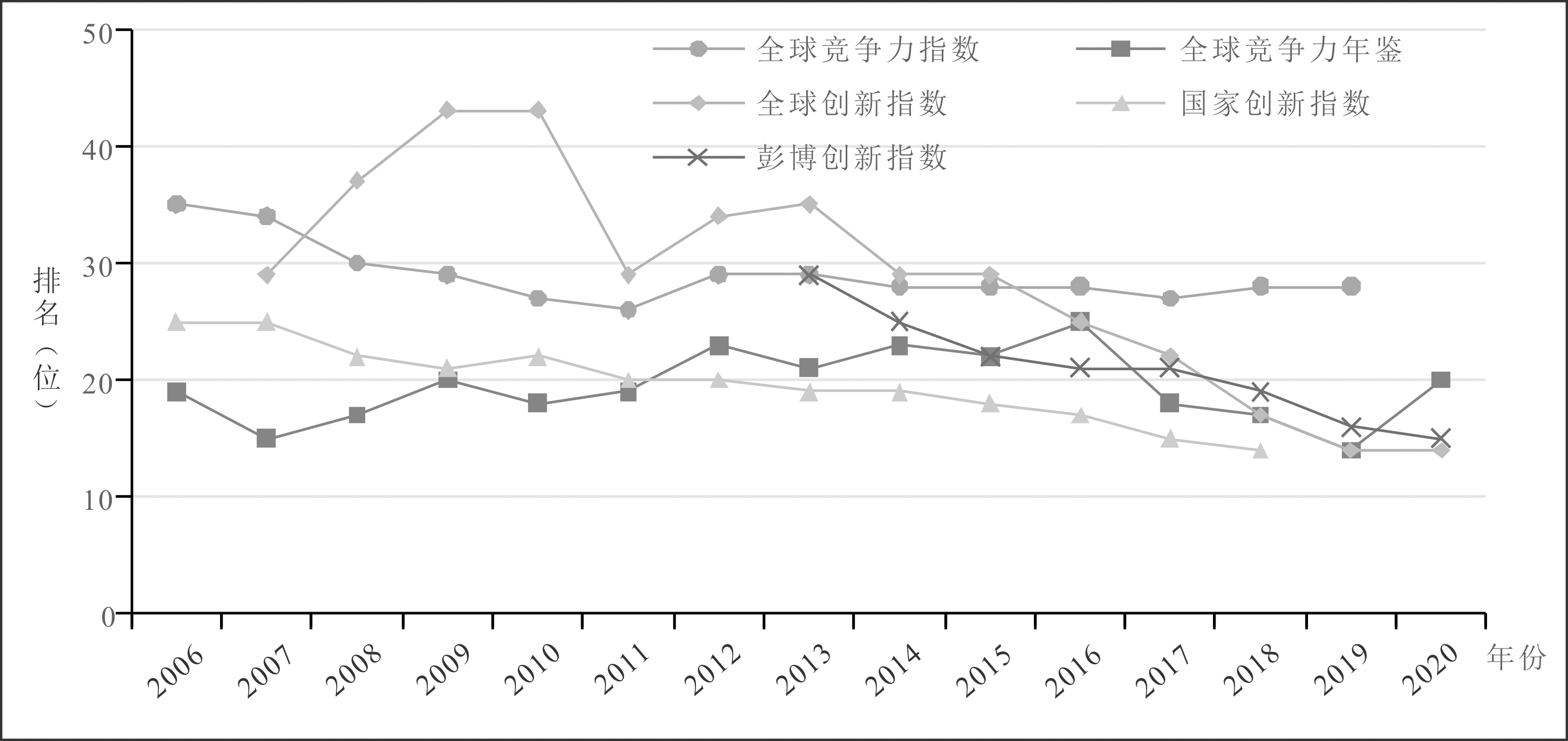

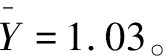

在六大评价指标体系中,EIS主要评价欧盟27国和其它7个欧洲国家的创新绩效,将5个发达国家(美、日、韩、加拿大、澳大利亚)及金砖五国(中国、俄罗斯、印度、巴西、南非)与欧盟整体分值进行比较,难以从国家层面看出排名情况。本文主要分析中国在五大评价体系中的排名情况,如图2所示。

(1)从整体看,2006-2020年,中国在五大评价指标体系中排名呈上升趋势(在图中呈下降趋势,因为排名越靠前,曲线越向下),目前排名介于14~28之间,说明中国创新水平逐年提升,创新实力稳步增强。

(2)从类别看:第一,中国综合竞争力排名相对较低,排名上升趋势不明显,呈现近乎“徘徊”状态。其中,在GCI排名中呈相对稳定状态,近年来维持在28名左右;在WCY排名中呈“S”型曲线,排名波动区间为[14,25],如2019年排名14、2020年排名20,波动幅度较大。中国综合竞争力排名较低,说明竞争潜力尚有较大挖掘空间,考虑到中国巨大的市场潜力和日益增大的经济体量,中国综合国力和竞争力存在较大上升潜力。第二,中国创新能力水平排名靠前,呈逐年上升趋势,目前进入全球前15位,创新优势明显。其中,在GII排名中由2007年的29名上升到2020年的14名。由图2可知,以2015年为分水岭,中国在GII的排名中呈现两个“裂变”期,在2015年之前排名出现低位震荡,波动区间为[29,43],最低排名出现在2009和2010年,最高排名出现在2007、2011和2014年,2015年以后一直呈上升趋势,从29名上升至14名,创新进步速度和幅度明显提升。在CII排名中,除2010年有小幅下降外(由2009年的21名下降到2010年的22名),其它年份均呈上升趋势,从2006年的25名上升到2018年的14名。在BII排名中,从2013年的29名上升到2020年的15名,且一直呈上升趋势。总体而言,中国创新能力排名呈上升态势,尽管受到各评价指标体系差异、动态调整、偏向性等因素的影响,但不可否认的是,中国近年来创新驱动经济高质量发展已取得巨大进步。

(3)从指标看,中国创新规模、创新产出、创新硬件环境表现抢眼,占据一定优势,但在强度指标、结构指标、创新软环境等方面表现欠佳,亟待完善。第一,在GCI排名中,近年来中国始终位居金砖五国之首,在市场规模、创新能力和技术通信领域表现突出,但在产品市场、制度环境、劳动力市场等方面表现欠佳。第二,在WCY排名中,中国经济维度排名靠前,但政府效率排名欠佳。第三,在GII排名中,中国5个一级指标优势显著,创新环境与创新资源较弱,其中制度环境、创意产出、人力资本与研究及市场成熟度成为制约中国创新排名的最大短板。第四,在BII排名中,中国专利活跃度和高等教育效率处于领先地位,但生产率与研发人员密集度存在明显劣势。此外,根据《EIS 2020》,以欧盟平均创新绩效100分为标准,中国得分95,美国得分99,中国与美国的差距逐年缩小,首次进入创新强势国家行列,并在创新绩效、创新绩效增长率和创新潜力方面凸显出强劲实力[28],但在科研基础研究方面存在较大短板。

(4)从创新型国家界定看:第一,世界经济论坛专家杰弗里·萨奇斯和约翰·麦克阿瑟以每百万人口中15个美国注册专利为界划分核心创新型国家和非核心创新型国家发现,中国2019年每百万专利数为15.5个,进入核心创新型国家行列。第二,EIS将评价国家划分为4类:创新领先型国家、创新强势型国家、中等创新型国家和一般创新型国家,依据《EIS 2020》的认定,中国首次进入创新强势型国家行列。第三,CII报告将40个考察国家划分为3个集团,其中排名前15位的国家为第一集团,并将其界定为创新型国家。其中,中国排第14位,隶属于第一集团,认定为创新型国家。第四,根据国际社会上公认的20个创新型国家标准,创新排名进入前15即符合创新型国家标准,目前中国在GII、CII和BII排名中均进入前15名,满足创新型国家评价标准。

综上所述,尽管六大权威评价指标体系评价标准和方法各异,但从中国创新型国家表征和排名中可以清晰反映中国创新型国家建设水平及创新型国家发展潜质。

3 建设成效与指标解析

虽然国际上公认的创新型国家在历史文化、资源禀赋、发展条件、经济政策等方面存异,但发展成创新型国家的过程却具有一定共性。鉴于中国在建设创新型国家过程中呈现的差异性、新特征和新趋势,有必要在满足国际横向比较的基础上,结合中国国情设计新评价指标体系,进一步衡量中国创新型国家建设水平及发展所处阶段。本文通过对比查找最典型、最关键、最核心、可量化、可对比的共性指标体系,并遵循可得性、可操作性、可测性、可比性、可更新性及系统性、约束性和相对独立性等原则,衡量中国是否进入创新型国家行列。

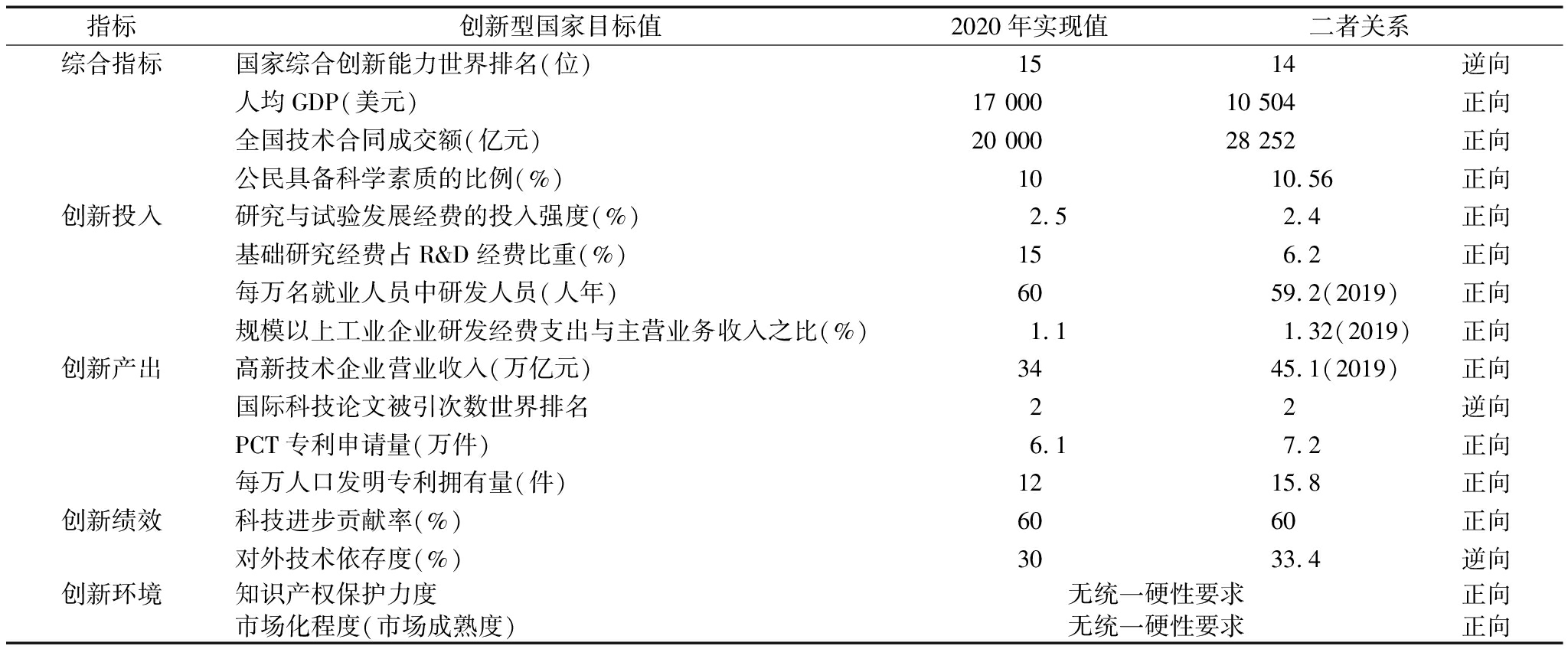

3.1 指标体系:参考标准

瞄准创新型国家“三步走”战略目标,以《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》和《“十三五”国家科技创新规划》设定目标为基础,以国际社会公认的创新型国家指标平均值为基准,参考六大权威评价指标体系,本文设计出综合指标、创新投入、创新产出、创新绩效、创新环境五大类16个指标,其中定量指标14个,定性指标2个,对定量指标设定目标值,采用等权重相对衡量法综合测量中国创新型国家建设水平,具体指标体系设置如表2所示。

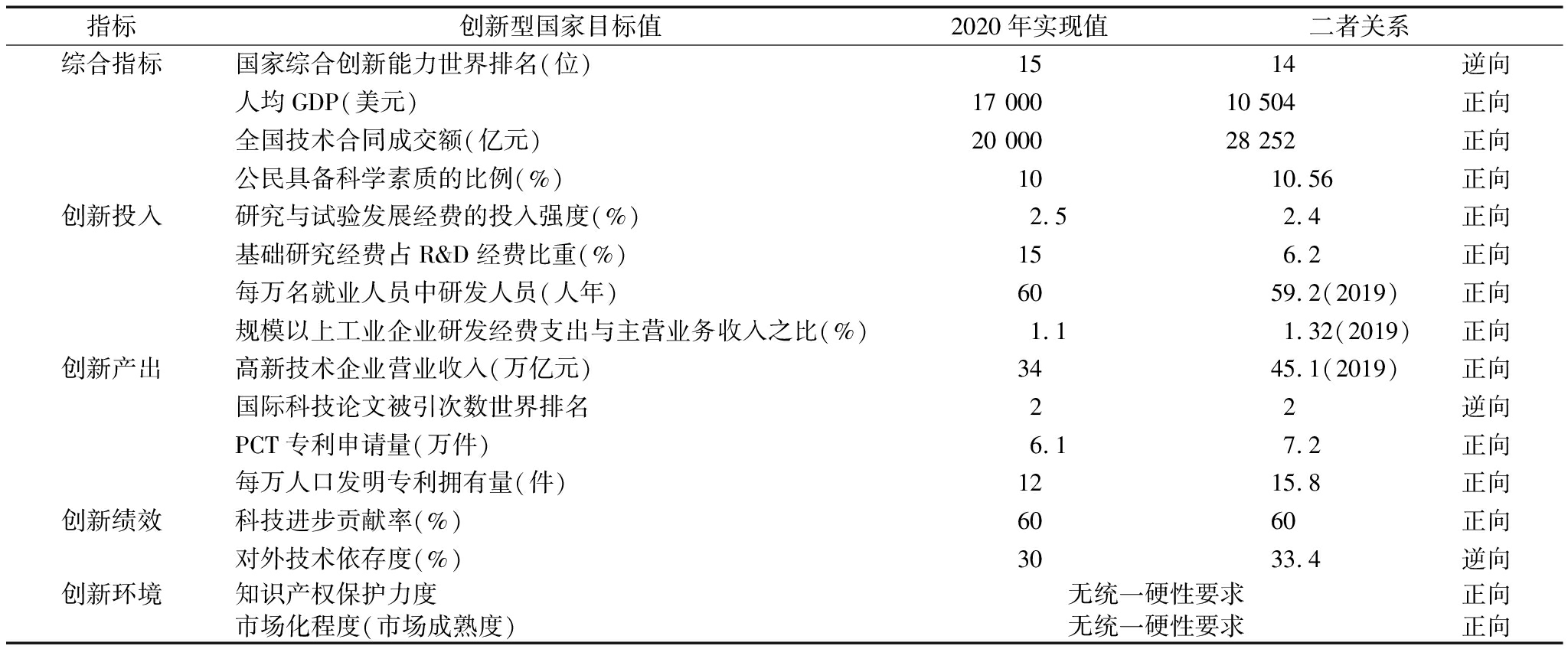

表2 中国创新型国家评价指标体系设置

Tab.2 China's innovative country evaluation index system setting

指标创新型国家目标值2020年实现值二者关系综合指标国家综合创新能力世界排名(位)1514逆向人均GDP(美元)17 00010 504正向全国技术合同成交额(亿元)20 00028 252正向公民具备科学素质的比例(%)1010.56正向创新投入研究与试验发展经费的投入强度(%)2.52.4正向基础研究经费占R&D经费比重(%)156.2正向每万名就业人员中研发人员(人年)6059.2(2019)正向规模以上工业企业研发经费支出与主营业务收入之比(%)1.11.32(2019)正向创新产出高新技术企业营业收入(万亿元)3445.1(2019)正向国际科技论文被引次数世界排名22逆向PCT专利申请量(万件)6.17.2正向每万人口发明专利拥有量(件)1215.8正向创新绩效科技进步贡献率(%)6060正向对外技术依存度(%)3033.4逆向创新环境知识产权保护力度无统一硬性要求正向市场化程度(市场成熟度)无统一硬性要求正向

注:数据主要来源于“十三五”国家科技创新规划、《国家统计年鉴2020》《中国科技统计年鉴2020》等

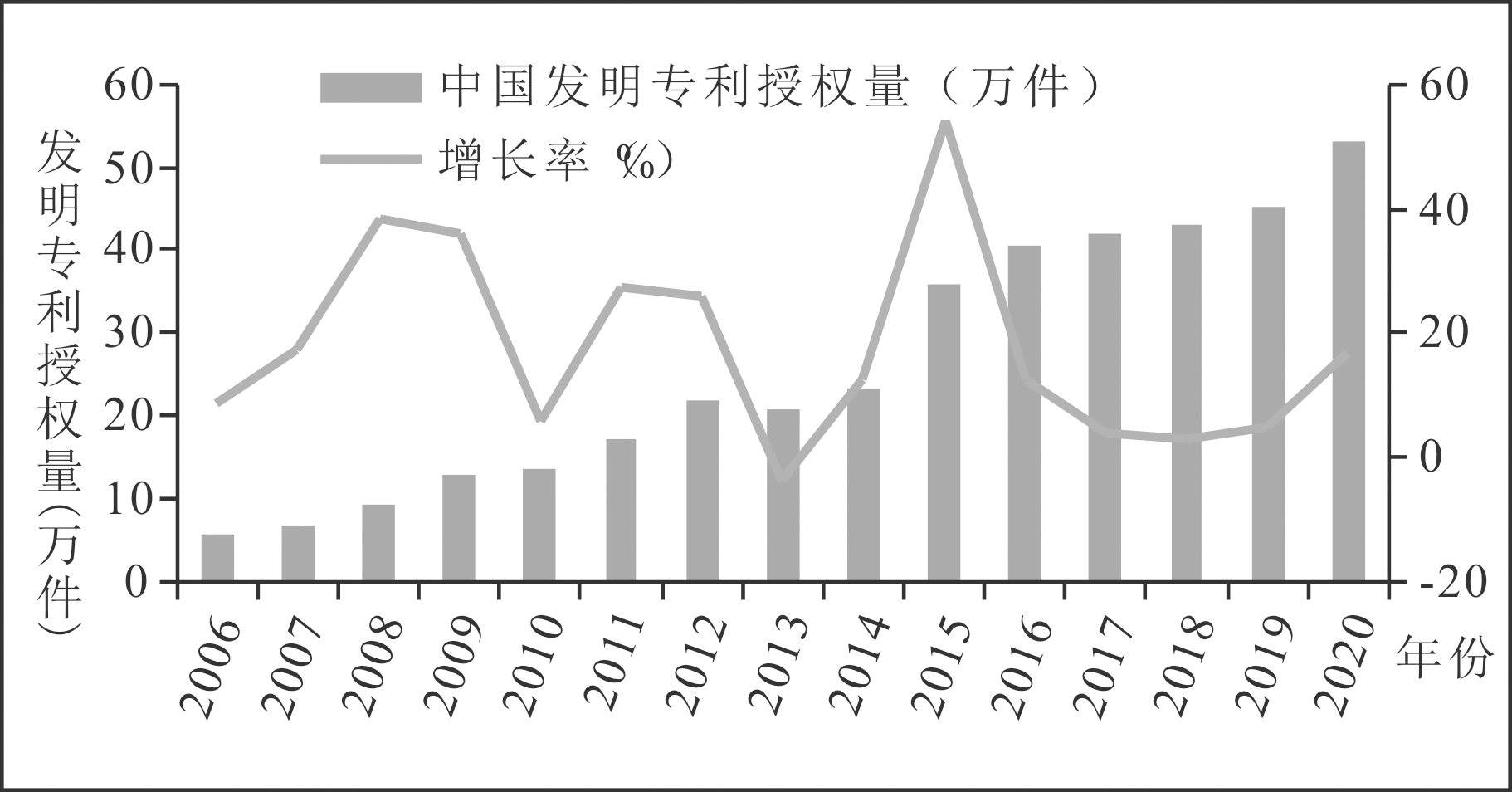

3.2 综合判定:公式测算

由表2可以看出,在14个定量指标中,2020年(限于统计数据获取困难,部分指标采用2019年数据)实现目标值的指标有9个,基本实现目标值的指标有2个,未实现目标值的指标有3个。其中,全国技术合同成交额、高新技术企业营业收入和每万人口发明专利拥有量远超目标值,而人均GDP和基础研究经费占R&D经费比例两个指标离目标值差距较大。为综合研判,本文借鉴国际通用做法,采用等权重综合得分平均法对指标进行测度。首先,对指标进行无量纲化处理,以消除多指标综合评价计量单位差异、指标数值数量级和相对数形式差异。其次,采用相对比较衡量法,将目标值设为“1”,计算实现值与目标值的比值,再等权重加总平均。若所得值大于1,说明中国跨入创新型国家门槛;若所得值小于1,则说明中国未跨入创新型国家行列。计算公式如下:

(1)

在式(1)中,xi 代表指标实现值,yi代表指标目标值, 代表指标平均实现率。

代表指标平均实现率。

本文将表2中无量纲化处理后的数值代入计算公式,通过计算可得: 所得值大于1,说明中国跨入创新型国家门槛,已经迈入创新型国家行列。

所得值大于1,说明中国跨入创新型国家门槛,已经迈入创新型国家行列。

3.3 实效解析:指标分解

本文通过分析国际上公认的创新型国家四大显著特征,引申出创新型国家应具备5方面能力:创新资源综合投入高、知识创造与扩散效应显著、企业创新能力强、创新产出影响大及创新环境良好[8]。为深入探析中国创新能力发展水平,刻画中国创新型国家建设成就与国际创新位次,本文从研发投入规模与研发投入强度、科技进步贡献率、对外技术依存度、发明专利及高被引论文、创新环境5个方面衡量中国创新型国家发展所处阶段。

3.3.1 研发投入规模与研发投入强度

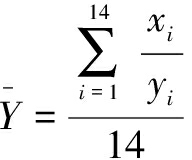

R&D投入规模,特别是R&D投入强度是衡量创新型国家的重要指标。创新型国家普遍重视R&D投入,世界上公认的创新型国家R&D投入强度维持在2%以上。自2006年以来,中国逐年加大R&D投入力度,从2006年的3 003.1亿元增加到2020年的24 426亿元,15年增长了8倍,年均增长率达到16.7%,同期增速最快,规模位居世界第二。同时,R&D投入强度逐年提高,从2006年的1.39%增至2020年的2.4%,不仅达到创新型国家平均水平,而且远高于发展中国家,甚至超过部分创新型国家,如英国、意大利等,稳居金砖五国之首。从图3和图4可以看出:2006-2020年,中国R&D投入强度逐年提高,接近2.5%,逼近创新型国家2.6%的平均水平;中国R&D投入增长率虽呈波动下降趋势,但整体维持在10%以上,不仅高于同期GDP增长率,而且远超世界其它国家。但是,尽管中国维持了较高的R&D投入强度和较快的R&D投入增长率,但中国人均研发投入及研发强度与世界科技强国美国相比依然存在较大差距。

3.3.2 科技进步贡献率

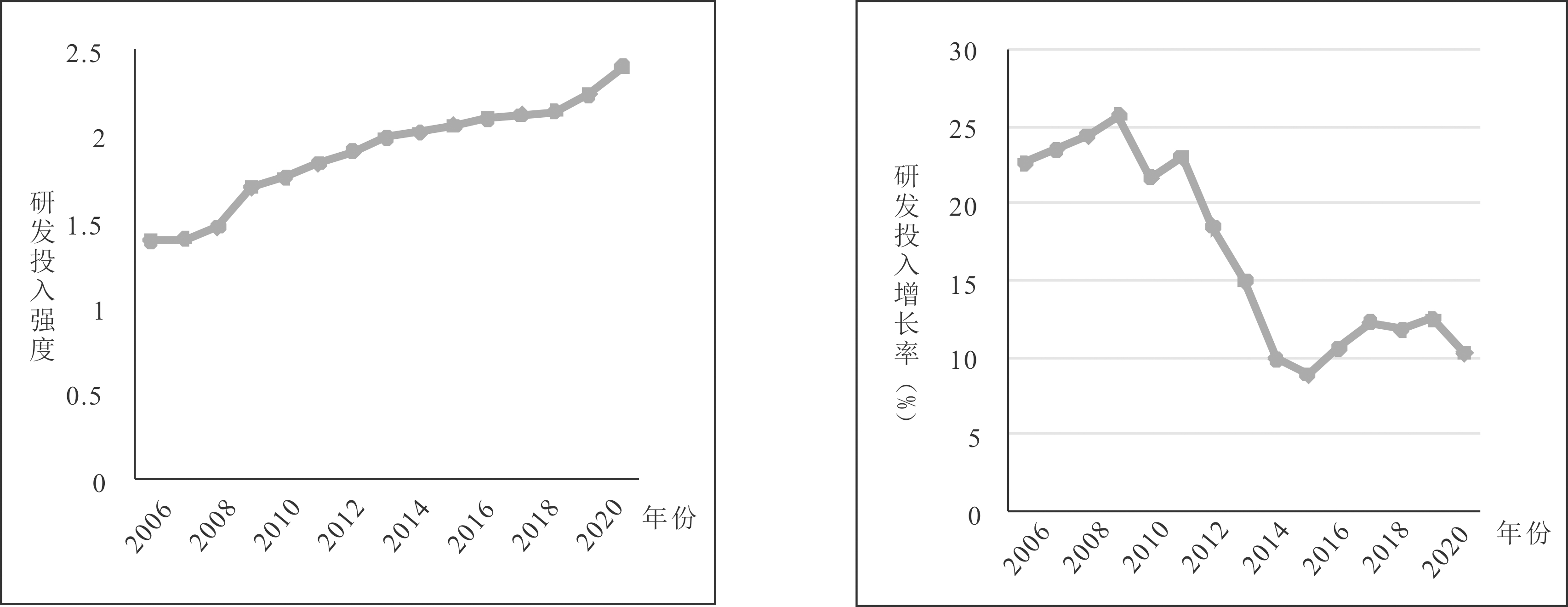

科技进步贡献率既是衡量创新绩效的重要指标,也是检验一国是否实现创新驱动经济发展、是否符合创新型国家的重要标准。近年来,科技进步贡献率估算引起学者广泛关注,相关研究采用索洛余值法[29]、无形资本估算生产率和R&D资本深化估算法[30]等对其进行了测算,但尚未形成统一标准。鉴于此,本文以中国科学技术部官方公布的数据为基准进行分析。由图5可以看出:自2005年开始,中国科技进步贡献率呈逐年递增态势,由2005年的43.2%增长到2019年的59.5%。据科技部统计,2020年中国科技进步贡献率超过60%,实现“十四五”规划预定目标,与国际上公认的20个创新型国家(科技进步贡献率为70%)的差距越来越小,科技进步为中国创新驱动高质量发展注入了强劲动能。

3.3.3 对外技术依存度

对外技术依存度既是衡量一国科技发展对外依赖程度的重要指标,也是度量创新型国家建设的重要标准。一般来说,一国对外技术依存度越高,其技术进步对外依附性越强;反之则反。目前,对外技术依存度测度指标主要包括技术贸易收支比、国外引进技术贸易额占GDP的比重等(郭铁成等,2012)。国际上通用的做法是以国外技术引进经费占国内R&D经费支出与国外技术引进经费之和的比例对其进行测算。创新型国家对外贸易依存度通常低于30%,美国、日本甚至低于5%。随着中国R&D经费支出比重的持续上升,创新力度不断增强。据统计,2006年,中国对外技术依存度为50%,2009年为41.1%,2015年为34.8%,2020年为33.4%(陈光,2020),基本实现既定目标。然而,对外技术依存度逐年降低并不意味着中国自主创新能力和技术发展水平处于世界“领跑”地位。中国关键核心技术存在严重短板,仍有至少35类“卡脖子”技术和60余项核心技术尚未实现有效突破;关键元器件、零部件自给率低,只有30%左右;约32%的关键材料仍是空白,52%严重依赖进口,这些在短时间内难以实现重大转变。

3.3.4 发明专利与高被引论文

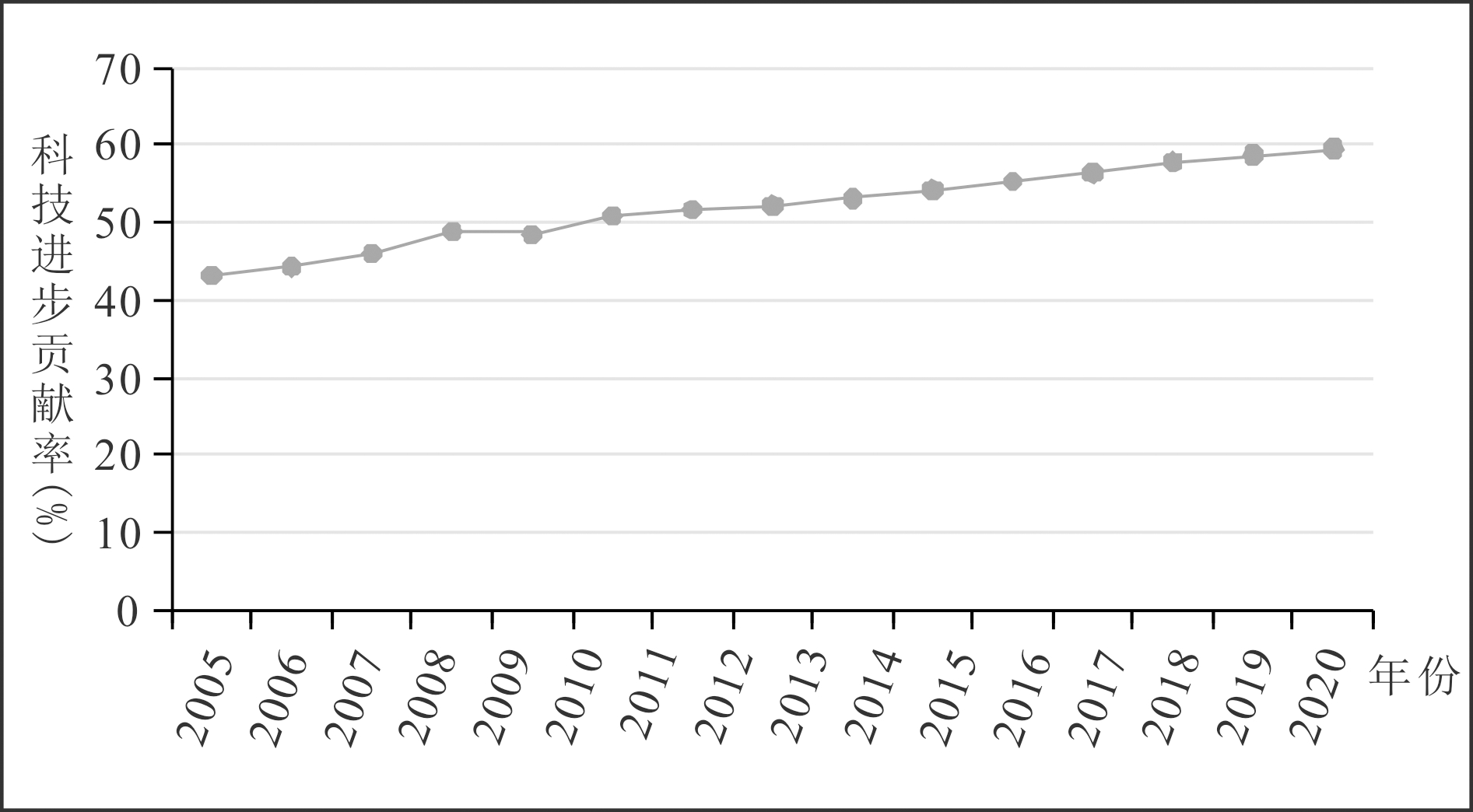

发明专利授权量与高被引论文数是度量一国创新产出绩效的客观指标,也是衡量一国基础研究、应用研究水平和能力的有效手段,更是评价一国在全球创新竞争格局中所处位次的重要标准。中国发明专利申请量自2011年以来始终位居世界第一,2016年发明专利授权量首次位居世界第一[31]。2020年,中国发明专利授权53万件,每万人发明专利拥有量15.8件,每万人高价值发明专利拥有量6.3件,超额实现了创新型国家预设目标。由图6可以看出:2006—2020年,中国发明专利授权量从2006年的8.8万件增加到2020年的53万件,15年增长了6倍,整体呈逐年增长态势(除2013年的20.8万件少于2012年的21.7万件外);中国发明专利授权量年增长率呈波动趋势,年均增长率为17.5%,明显高于同期研发增长率和GDP增长率,说明中国创新产出成效显著。

据中国科学技术信息研究所统计,2010-2020年,中国科技人员共发表国际论文301.91万篇,共被引3 605.71万次,高被引论文数为37 170篇,占世界总篇数的23%,热点论文有1 375篇,占世界热点论文总篇数的38.4%,论文总数、被引次数、高被引论文数、热点论文数均排在世界第2位,说明中国科技论文已从追逐数量转向追求高影响力,彰显了中国科学研究的整体实力和竞争力水平。然而,篇均被引次数仅为10.92次,与世界平均水平12.68次有一定差距,世界排名仅为第16位。

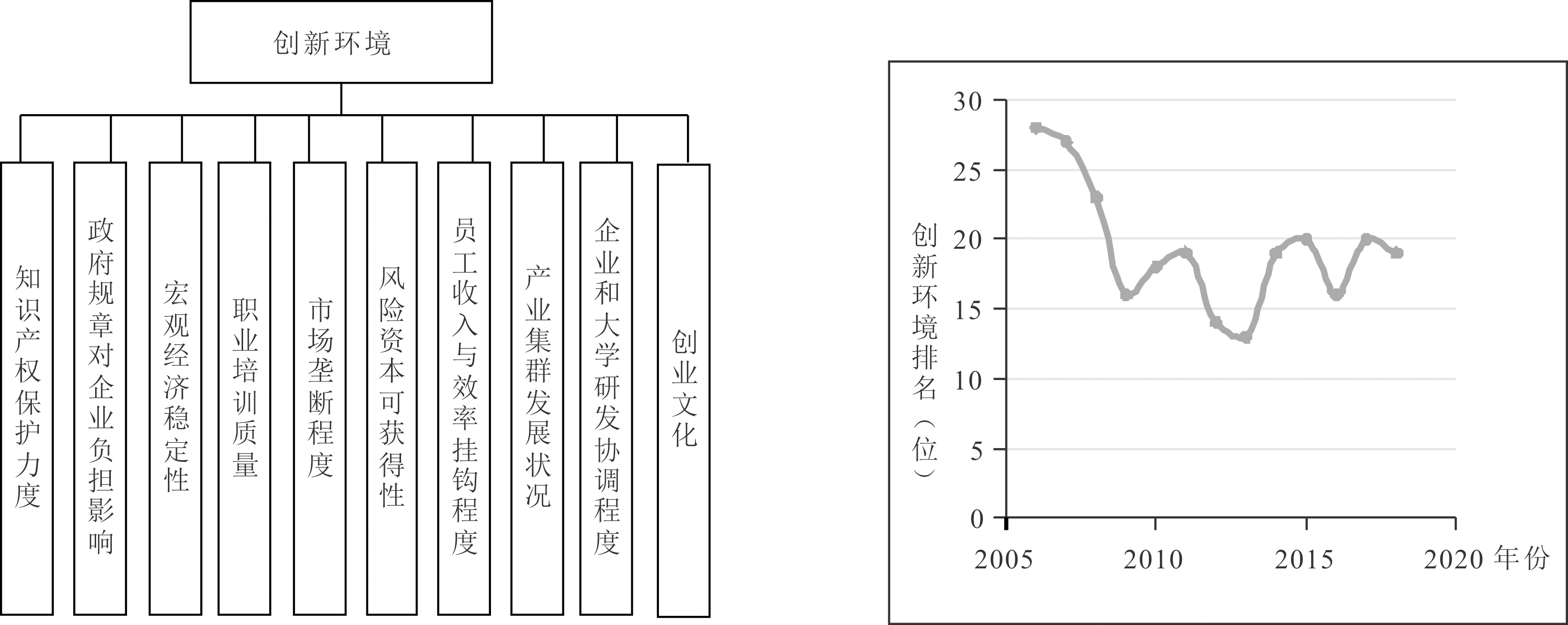

3.3.5 创新环境

创新环境可为国家创新能力提升提供重要保障,包括创新外部硬件环境和软件环境两种。创新环境是衡量创新型国家的重要指标,由于创新环境中的法治环境、政府环境、市场环境和文化环境难以定量考察,目前各评价指标体系均采用定性指标并通过调研问卷等形式对其进行测量,指标设置及数据获取途径极易受主观因素的影响,导致各评价指标体系排名差异较大。本文以《CII 2020》为例,CII将创新环境设定为10个定性指标(见图7),数据来源于相关调查资料。从图8可以发现:在40个典型国家中,中国创新环境排名波动幅度较大,2006-2009年由28名上升到16名,之后一直处于波动状态,但整体都排在前20名。这说明,中国创新环境虽然有所改善,但整体提升幅度偏小,创新环境与创新能力不协调问题依然存在。近年来,中国政府着力构建创新友好型社会环境,如健全创新法治环境、培育开放公平的市场环境、营造崇尚创新的文化环境,使得中国营商环境持续向好。据世界银行报告,2020年中国营商环境排名31,比2019年提升了15位,成为全球营商环境改善幅度最大的国家。

4 结论与启示

4.1 研究结论

本文通过对比全球权威创新能力评价指标体系,认识中国创新型国家建设所处阶段,考察自2006年中国提出“创新型国家”建设以来的发展成效,得出如下结论:

(1)在《GII 2020》《CII 2020》和《BII 2020》评价指标体系中,中国创新能力水平排名分别位居世界第14位、14位、15位,表明中国确定的2020年迈入创新型国家排名前15位的目标已经实现。《EIS 2020》首次将中国列入创新强势型国家行列,并指出与欧盟、美国差距逐年缩小,中国创新型国家建设迈入新阶段。在《GCI 2019》《WCY 2020》评价指标体系中,中国分别排第28名和20名,虽有波动,但仍位居金砖五国之首,优势明显。这表明,中国在各大权威评价指标体系中创新水平位居前列,创新成效提升显著,创新潜力日益凸显,创新实力大幅增强。

(2)从本文构建的中国创新型国家评价指标体系看:2020年,14个定量指标实现9个,实现率为64%;基本实现指标2个,占总体指标的14%;未实现指标3个,占总体指标的22%;总体实现率78%,平均实现值1.03,大于目标设定值1,说明中国整体迈入创新型国家行列。

(3)尽管中国创新规模大、增长快、竞争强、动力猛,排名位居世界前列,跃居创新第一方阵,但中国创新发展起步较晚、基础较弱、积累不足、根基不牢、效率不高、不平衡不充分不协调问题凸显,与美欧日等创新领先型国家相比依然存在较大差距。目前,中国优势主要体现在规模数量方面,如研发投入规模、研发人员总量、发明专利数量、国际科技论文数量等定量指标,在强度、人均、效率、环境等质的层面表现欠佳,如研发投入强度、万名就业人员中研发人员数、国际专利产出效率、论文产出效率、劳动生产率、知识产权保护力度等过多依赖调研数据定性衡量的软约束指标。

(4)鉴于当前全球创新格局基本稳定,美欧日国家领先优势相对稳固,中国虽然创新增速加快,但短时间内仍难撼动传统强势创新国家的领先地位,特别是美国加紧构筑围堵中国崛起的“隔离墙”,周边地缘国家“戒备之心”日盛,中国爬坡过坎跨越赶超的创新之路艰难漫长。

4.2 主要启示

根据上述研究结论,本文提出如下启示:

(1)持续加大创新资源投入力度,提高研发与人力资本投入水平,优化创新资源配置结构,打通创新链条,提高创新产出效率和科技进步贡献率,保持创新资源相对较快的增长态势,进一步释放创新潜能,为动力变革、效率变革、质量变革提供保障,加快实现由效率驱动向高质量驱动转变。

(2)以国家重大需求和创新发展战略为导向,坚持科技创新与制度创新双轮驱动,全面深化科技体制改革,强化研发统筹部署和协同创新,不断完善高端人才引领、各类人才辈出的科技创新人才激励机制。面向国家重大需求,加强关键领域超前部署,提高原创能力,努力实现更多“从0到1”的突破,攻克“卡脖子”核心技术,实现关键核心技术多点突破、自主可控,构筑支撑高端引领的先发优势[32]。继续鼓励“大众创业,万众创新”,助力企业加大创新投入,持续提高创新能力。壮大高技术产业、战略性新兴产业、知识密集型产业,占据产业链、创新链、价值链有利位置。融入全球创新网络,推进自主创新,补足科创短板,提升创新位势,突破新经济发展瓶颈。

(3)优化创新环境,推进“放管服”改革,健全“亲清”新型政商关系。创新环境是中国创新型国家建设的“软肋”和关键突破点,构筑良好的创新环境必须落实市场准入负面清单制度,清理各种准入限制和隐形壁垒,破除体制机制约束和制度藩篱,维护公平公正统一的市场秩序,完善知识产权保护、运用及科技成果认定、转化政策体系,搭建银企对接、市场开拓、管理咨询、政策解读、成果转化等各类服务平台,实施事后监管、底线监管等监督管理体制。通过营造公平竞争的市场环境,打造高效便捷的政务环境,完善精准有效的政策环境,创造活力迸发的社会环境,共建政府、市场、社会“三位一体”的创新环境体系[33],实现创新生态的良性循环,促进中国跨入创新型国家世界前列。

4.3 不足与展望

本文存在以下不足:第一,进入创新型国家行列意味着科技实力和创新能力位居世界前列,应从“量”和“质”两个角度进行衡量。鉴于数据获取困难,质性指标如国家竞争潜力、创新环境、国民创新素质、科技开放合作水平等难以直接衡量,因此本文侧重定量分析,弱化了对质的考量,未来需加大质性指标衡量标准。第二,创新型国家建设是一个动态发展过程,伴随着国际环境的复杂多变及世界各国科技发展的日新月异,衡量指标应随科技、经济、社会发展而动态调整,这就需要学术界不断创新衡量标准,以顺应科技高速发展的时代潮流。

参考文献:

[1] 成全,董佳,陈雅兰.创新型国家战略背景下的原始性创新政策评价[J].科学学研究,2021,39(12):2281-2293.

[2] 钟春平.创新驱动战略与创新型国家建设:现实、政策选择及制度保障[J].福建论坛(人文社会科学版),2018,38(6):28-36.

[3] 辜胜阻,洪群联.创新型国家建设的战略思考[J].经济管理,2008,30(Z1):1-6.

[4] 贾根良,王晓蓉.建设创新型国家的成功经验及其借鉴[J].当代经济研究,2006,17(9):46-50,73.

[5] 成思危.论创新型国家的建设[J].中国软科学,2009,24(12):1-14.

[6] 陈凤仙,王琛伟.从模仿到创新——中国创新型国家建设中的最优知识产权保护[J].财贸经济,2015,36(1):143-156.

[7] 李平,吕岩威,王宏伟.中国与创新型国家建设阶段及创新竞争力比较研究[J].经济纵横,2017,33(8):57-63.

[8] 中国科学技术发展战略研究院.国家创新指数报告2020[M].北京:科学技术文献出版社,2021.

[9] 徐琴.创新型国家建设与知识经济时代[J].江西社会科学,2006,27(6):15-19.

[10] 谢富纪.创新型国家的演化模式与我国创新型国家建设[J].上海管理科学,2009,31(5):85-89.

[11] 宋河发,穆荣平,任中保.创新型国家特征、指标体系与建设目标研究[J].科技促进发展,2010,7(1):14-18.

[12] 陈劲.张学文创新型国家建设——理论读本与实践发展[M].北京:科学出版社,2010.

[13] 李政,杨思莹.十年创新型国家建设:成就、经验与问题[J].学习与探索,2017,39(1):123-131.

[14] National Science Board.Science & engineering indicators 2018[R].Alexandria,VA:National Science Board,2018.

[15] 张永莉,邹勇.创新型国家优化评价三级指标与应用[J].科学管理研究, 2014,32(1):19-22.

[16] 李平,吕岩威,王宏伟.中国与创新型国家建设阶段及创新竞争力比较研究[J].经济纵横,2017,33(8):57-63.

[17] 刘洪,易继承.创新型国家评价指标体系的构建与实证[J].统计与决策, 2020,36(24):42-46.

[18] 姜江.加快建设创新型国家:机理、思路、对策——基于新经济、新动能培育的视角[J].宏观经济研究,2018,40(11):54-63.

[19] 李华军.经济增长、双轮驱动与创新型国家建设:理论演进与中国实践[J].科学学与科学技术管理,2020,41(6):70-90.

[20] 杜斌.创新资源约束型后进区域技术创新市场导向机制研究[D].西安:陕西师范大学,2017.

[21] World Economic Forum.The global competitiveness report 2019[R].World Economic Forum,2019.

[22] International institute for management development.World competitiveness yearbook 2020[R].Lausanne, Switzerland,2020.

[23] Cornell University.The global innovation index 2020[R].World Intellectual Property Organization,2020.

[24] European Commision.European innovation scoreboard 2020:comparative analysis innovation performance[R].UNU-MERIT,2021.

[25] 刘辉锋,孙云杰.从主要国际评价报告透视中国创新能力[J].科技管理研究,2017,37(15):10-14.

[26] 黄峰.2013年全球创新指数的比较分析[J].中国统计,2014,62(8):47-50.

[27] 邓华,曾国屏.创新型国家评价指标研究及其对我国的启示[J].科技进步与对策, 2012,29(11):103-106.

[28] 刘辉锋.从《欧洲创新记分牌2019》看中国创新绩效的位置[J].科技中国, 2020,25(1):41-43.

[29] 曾光,王玲玲,王选华.中国科技进步贡献率测度:1953—2013年[J].中国科技论坛,2015,31(7):22-27.

[30] 郑世林,张美晨.科技进步对中国经济增长的贡献率估计:1990—2017年[J].世界经济, 2019,42(10):73-97.

[31] 寇宗来,刘学悦.中国企业的专利行为:特征事实以及来自创新政策的影响[J].经济研究,2020,55(3):83-99.

[32] 王志刚.坚持“三个面向”战略方向 加快建设创新型国家和世界科技强国[J].行政管理改革,2019,20(3):4-11.

[33] 杜斌,张治河,李斌.健全技术创新的市场导向机制:动态最优、福利分配与补偿机制——弥合技术创新溢出效应的视角[J].经济管理,2017,39(3):63-75.

(责任编辑:王敬敏)