The Connotation and Construction of the Integrated National Strategies and Strategic Capabilities from the Perspective of Systems Theory

Zhang Ying1,Huang Chaofeng1,Tang Yanhong2

(1.School of Arts and Sciences, National University of Defense Technology, Changsha 410074, China;2.Equipment Department, Aerospace Systems Department, Strategic Support Force, Beijing 100094, China)

Abstract:With the accelerated development of a new round of scientific and technological revolution, industrial revolution and new military revolution, military and civilian technologies have shown a trend of generalization, and the boundaries of military and civilian technology development have become increasingly blurred.It has become a common choice and objective requirement to promote the integrated development of the military and civilian systems for the development of national defense and military construction in major countries in the world.Therefore, coordinating national development and security has become more urgent and important.At present, many scholars pay close attention to the integrated national strategies and strategic capabilities, and conduct in-depth research from the aspects of connotation, goals, and paths.However, research on the connotation theory mostly remains characterized by simple problem analysis and experience summarization, and its countermeasures and suggestions are mostly concentrated in the aspects of system mechanism, policies and regulations, etc.Rare research on the path interpretation is from the perspective of "integration".Only by forming a national strategic system with clear levels and optimized structure, solving the organic coordination of national development and security strategies, and realizing the coordinated development of economic construction and national defense construction, can the national strategic capabilities of military-civilian integration be formed.

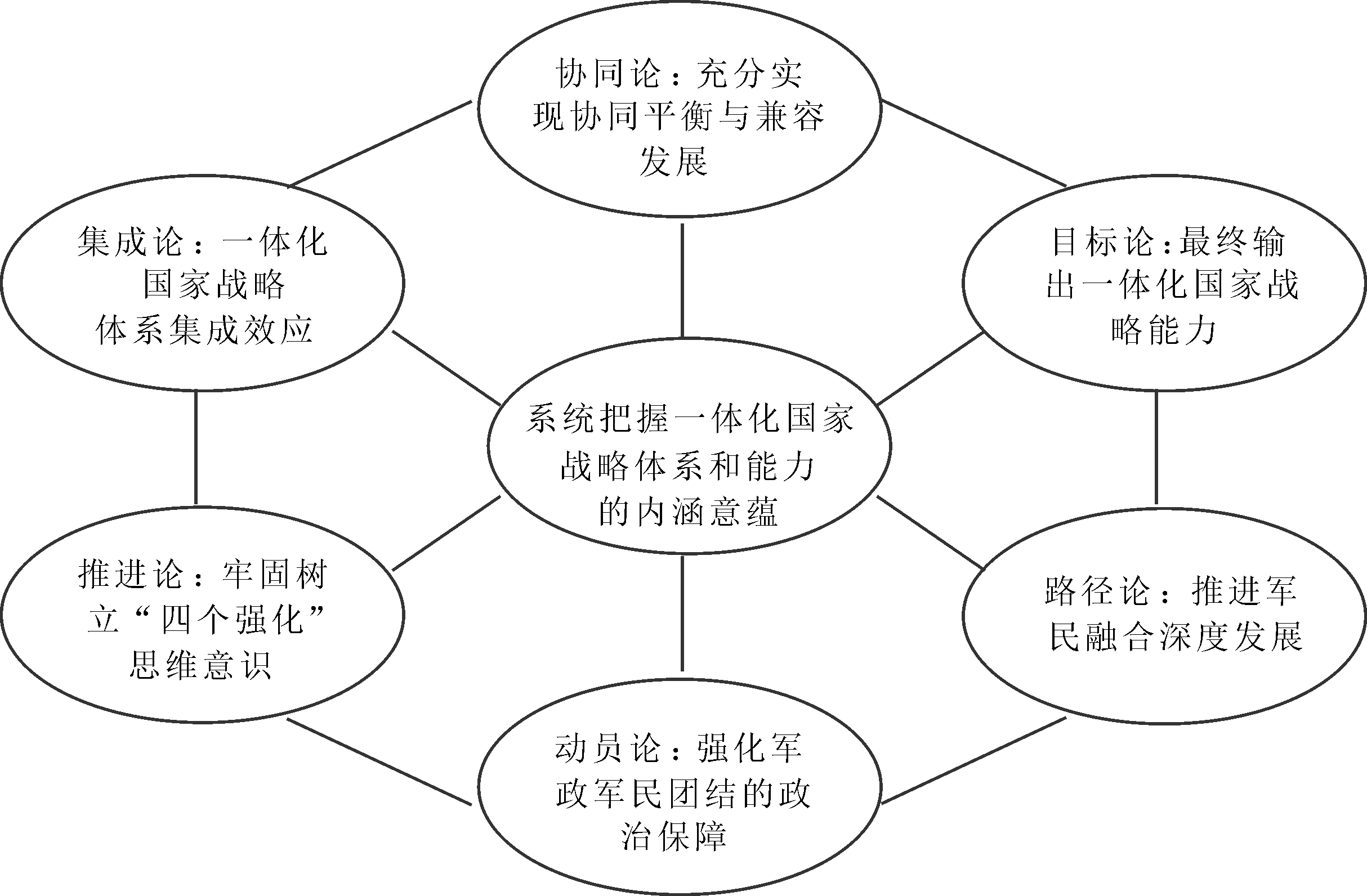

From the perspective of systems theory, this paper points out that the integrated national strategies and strategic capabilities is integrated into an organic strategic system with the characteristics of integrity, hierarchy and dynamics, and deeply analyzes its specific characteristics of integrity, hierarchy and dynamics.Then, focusing on the internal logic, operation mechanism and evolution trend of the integrated national strategies and strategic capabilities, this paper comprehensively and systematically grasps its connotation and implication, and point outs that its system synergy theory "fully achieves coordinated, balanced and compatible development", the system integration theory integrates "the integrated effect of the integrated national strategies and strategic capabilities", and according to the system capability goal theory, "the ultimate goal of system capabilities is to export integrated national strategic capabilities".The system path theory "promotes the development of Civil-Military Integration in depth", the system promotion theory "firmly establishes the "four strengthening" thinking consciousness", and the system mobilization theory "strengthens the political guarantee of the unity of the party, government, military and civilians", etc.In summary, the integrated national strategies and strategic capabilities is an organic strategic system with clear goals, clear levels, optimized structure, overall planning, and synergistic resonance.

Aiming at the contradictions in the current integrated national strategies and strategic capabilities building, such as "strong elements in weak systems" and “weak fingers with hard fists” , this paper takes the initiative to apply systematic thinking and systematic methods for practice.It providest countermeasures and suggestions for building the integrated national strategies and strategic capabilities from four aspects: overall strategic layout, element aggregation and activation, system integration effect, and construction of evaluation system.The formation of integrated national strategies and strategic capabilities aims to gather and use various strategic resources more efficiently, and provide strong support for national and military development.According to its development,layout and key tasks, this paper creatively puts forward suggestions covering multiple fields in the hope of covering path issues such as goal orientation, strategic layout, structural optimization, element coupling, effect integration, and evaluation system.

Key Words:The Perspective of Systems Theory; Civil-military Integration; Integrated National Strategies; System Characteristics;Connotation and Implication

0 引言

随着新一轮科技革命、产业变革和新军事革命的不断深入,军民技术呈现通用化发展趋势,军地技术发展边界日益模糊,军民融合发展成为实现发展和安全兼顾,富国和强军统一的必由之路。当前,国际形势纷繁复杂,大国博弈日益激烈,社会发展复杂性和不确定性凸显,统筹国家发展与安全更加紧迫而重要。中共十八大以后,以习近平同志为核心的党中央从国家发展和安全全局出发,将军民融合发展上升为国家战略,之后进一步提出形成一体化国家战略体系和能力。党的十九大报告明确提出“形成军民融合深度发展格局,构建一体化国家战略体系和能力”。十九届五中全会强调“加快国防和军队现代化,构建一体化国家战略体系和能力”。只有形成全要素、多领域、层次清晰、结构优化的国家战略体系,坚持国家发展与安全战略有机协同、经济建设和国防建设协调发展,才能构建军民一体化国家战略体系和能力。

一体化国家战略体系和能力意义重大,受到理论和实业界高度关注,学者从多个方面进行了相关研究。关于目标状态,姜鲁鸣等[1-2]认为军民融合是指通过资源跨领域配置,实现军民资源自由流通、相互共享的资源配置状态,而构建一体化国家战略体系和能力则是形成“全要素、多领域、高效益军民融合深度发展格局”之后要达成的最终目标;顾建一[3]认为军民融合是把国防和军队现代化建设融入经济社会发展,形成双向扩散、互动交流和有机融合态势,构建军民一体化国家战略体系和能力是军民融合深度发展的主要标志。关于基本内涵,姜鲁鸣等[1-2]指出,国家战略体系是为实现国家利益而形成的有机战略系统,国家战略能力是运用国家战略资源达成国家战略目标的能力。他认为,一体化国家战略体系和能力作为一个有机整体,核心在于形成强大的国家战略能力进而实现国家战略意愿;张佑任[4]指出,一体化国家战略体系和能力是指在国家总体战略高度上,对政治、经济、军事、外交、文化等多种战略资源进行系统梳理和优化重组,将原本各自为政的分散战略组建成优化、协同、高效的战略体系,形成更有效的战略能力;黄朝峰等[5]指出,一体化国家战略体系和能力是以军民融合发展战略为主要手段、集成各个战略层级和领域、一体化运筹各种战略资源、为实现多重特定战略目标的复杂动态战略体系,最终输出一体化国家战略能力;于川信等[6]认为一体化国家战略体系是战略、能力、要素3个层级的有机矩阵网络,包括多项战略和能力子系统、结构要素及其相互关系;王莺等[7]指出国家战略体系由发展战略体系和安全战略体系构成,构建一体化战略体系就是要统筹国家发展与安全各层面、各领域战略协同。关于路径构建,姜鲁鸣等[1]指出要以问题为导向搞好系统设计、以增强统合力牵引国家战略耦合、以国家治理现代化为契机构建一体化国家战略体系和能力;张佑任[4]强调要深化机构改革,优化顶层设计,为构建一体化国家战略体系和能力提供保障;黄朝峰等[5]认为要利用规划统筹、体制创新、机制优化、市场运作、法治保障等综合手段,实现国家战略布局一体统筹、战略资源一体整合、战略力量一体运用,进而输出一体化国家战略能力;于川信等[6]从整体性、关联性和集成性角度出发,指出要强化战略统筹、促进军地协同、优化力量结构,推动各类战略体系和能力协同共振、有机融合,形成强大的推进合力;王莺等[7]从系统整体性、层次性和动态性视角出发,指出要重视一体化国家战略体系和能力全局、重点、结构与动态建设,促进军民一体化国家战略体系优化升级;王伟海[8]从2020年举国抗击新冠肺炎疫情的实践案例出发,探讨了一体化国家战略体系和能力建设的关键环节。

总体来看,由于一体化国家战略体系和能力提出时间较短,现有研究较为分散,多停留在简单问题分析和经验总结上,政策建议多集中在体制机制、政策法规等方面,较少从一体化角度对其实现路径进行解析。本文运用系统理论分析一体化国家战略体系和能力特征,通过深入阐述一体化国家战略体系和能力的内涵意蕴,可为学者拓展研究视域提供参考依据。

1 一体化国家战略体系和能力系统特征

根据系统科学理论,任何事物,无论是自然界还是人类社会、物质或精神,无不以系统的方式存在,都是有着复杂结构与组织特征的系统[9]。一体化国家战略体系和能力也是一个具备整体性、层次性、动态性特征的有机战略系统,既具有要素、要素关系组合产生的整体功能,又具有系统、要素、环境之间的动态联系、变化互动等特点[9-10]。

1.1 整体性

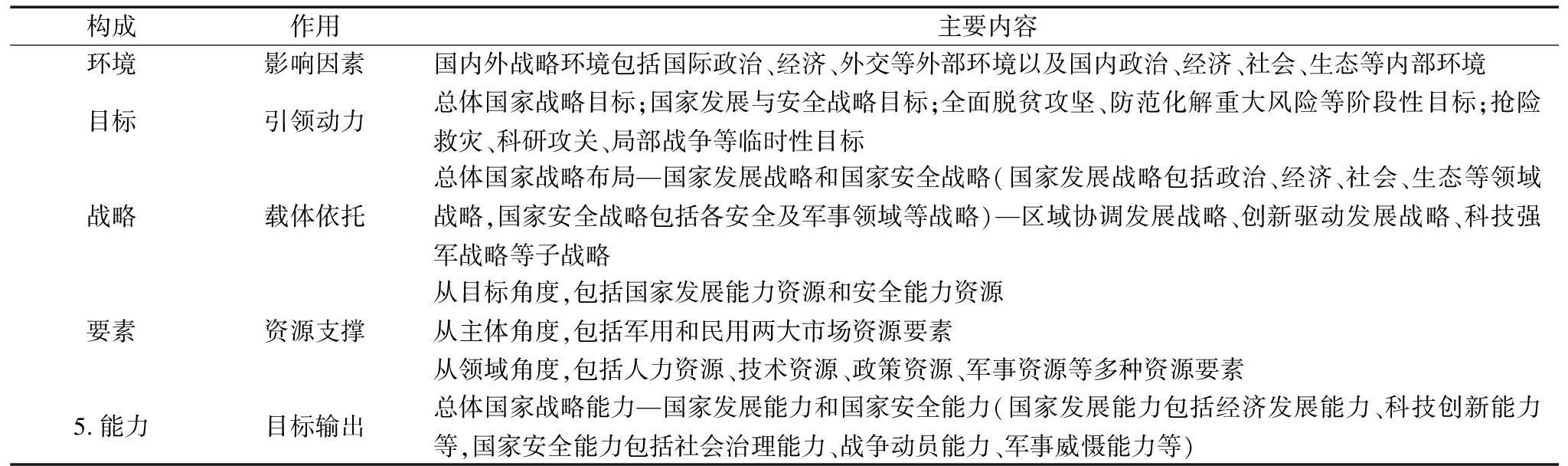

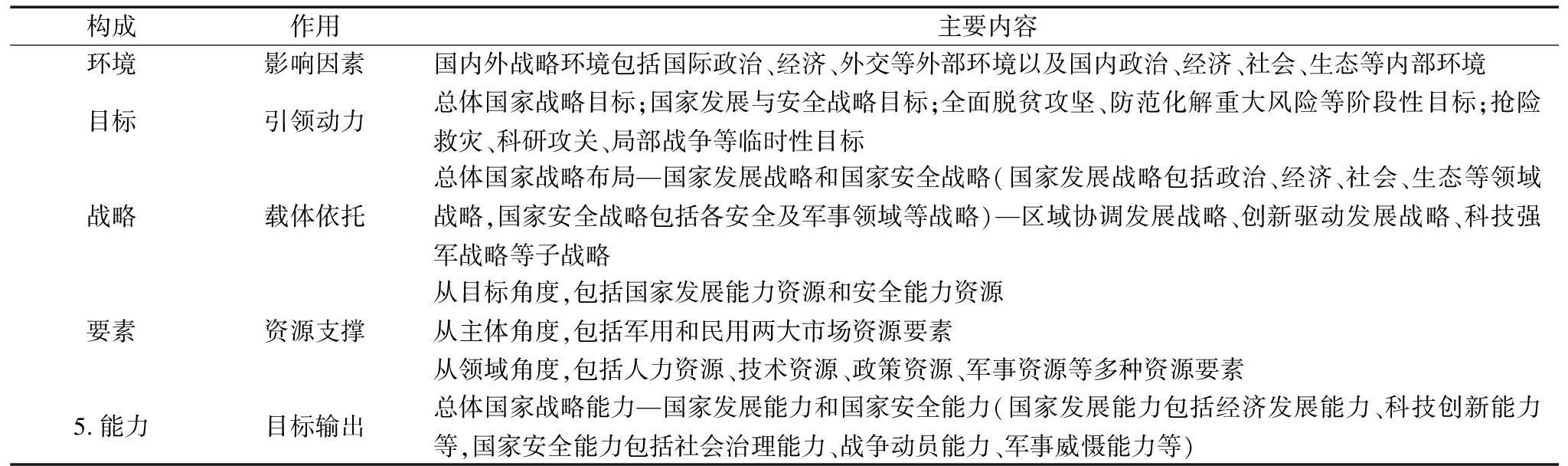

系统论首先强调整体性观点,注重系统要素之间的相互关系、要素与系统之间的关系,以整体为主进行协调,使局部服从整体,使整体效果达到最优,并将各种研究对象视作一个有机联系的整体,从整体出发研究系统内部各要素、环境、系统之间的关系[9]。从系统整体性维度出发,一体化国家战略体系和能力是涵盖“目标—战略—要素—环境—能力”环环相扣的有机战略系统[4]。其中,完善和构建一体化国家战略体系是主体,集成一体化能力是根本目标,各层级子系统功能和侧重点不同,最终形成紧密联系的有机整体。总体来说,一体化国家战略体系是以内外战略环境(影响因素)、国家战略目标(引领动力)、各类国家战略(载体依托)、各类战略要素(资源支撑)为系统框架,推动各类战略部署整体、有序发展,以实现更加科学合理、高效配置的总体国家战略体系;输出一体化国家战略能力是指组织、协调和运用各类国家战略资源力量,有机融合各行业、各领域、各方面战略能力,将各类相互关联的战略资源力量集成为军民一体、总体增效的总体国家战略能力,如表1所示。

表1 一体化国家战略体系和能力构成、作用及主要内容

Tab.1 Composition, role and main content of the integrated national strategies and strategic capabilities

构成作用主要内容环境影响因素国内外战略环境包括国际政治、经济、外交等外部环境以及国内政治、经济、社会、生态等内部环境目标引领动力总体国家战略目标;国家发展与安全战略目标;全面脱贫攻坚、防范化解重大风险等阶段性目标;抢险救灾、科研攻关、局部战争等临时性目标战略载体依托总体国家战略布局—国家发展战略和国家安全战略(国家发展战略包括政治、经济、社会、生态等领域战略,国家安全战略包括各安全及军事领域等战略)—区域协调发展战略、创新驱动发展战略、科技强军战略等子战略要素资源支撑从目标角度,包括国家发展能力资源和安全能力资源从主体角度,包括军用和民用两大市场资源要素从领域角度,包括人力资源、技术资源、政策资源、军事资源等多种资源要素5.能力目标输出总体国家战略能力—国家发展能力和国家安全能力(国家发展能力包括经济发展能力、科技创新能力等,国家安全能力包括社会治理能力、战争动员能力、军事威慑能力等)

不同于以往军民融合发展主要聚焦打破军地体系界限,一体化国家战略体系和能力整体性体现在:①将国防和军队建设融入经济社会发展,以军民融合发展战略推动经济和国防建设协调、平衡、兼容发展;②全盘考虑国防实力和经济实力,促进新质生产力和新质战斗力同步跃升,把各系统战略资源凝聚成支撑经济发展的强大力量;③将军民融合发展战略、乡村振兴战略、创新驱动发展战略嵌入区域发展布局,带动全国东部、中部、西部地区发展。统筹军地、区域、产业、技术等关键领域,实现军地资源双向自由流动,促进军地一体化发展,实现全国东中西部地区统筹、协调、联动发展,实现传统工业、新兴产业互动补充、重点突出产业一体化发展,实现关键核心技术、颠覆性技术分工协作、集成突破技术一体化创新[11-12]。一体化国家战略体系和能力强调各类国家战略要素通过相互联系所产生的总体效果,即“整体效应大于部分效应之和”。一体化国家战略体系和能力涉及经济、军事、科技、外交等各个领域,包括军地、区域、产业、技术等多个分支。这些领域分支彼此之间紧密联系、不可分割,形成有机统一、效果叠加的系统整体。

1.2 层次性

系统层次性(等级结构性)是指系统的有序分层,强调系统是由相互联系的各部分、各要素组成的具有稳定结构和功能的有机整体。分析系统结构和功能,重点在于分析要素与要素、要素与系统、系统与环境之间的逻辑关系[9]。从系统层次性维度分析,一体化国家战略体系和能力涵盖战略、框架、要素多条关系链,呈现“环境输入—体系反应—能力输出—环境反馈”的反应链条。系统外干扰因素(国际安全形势、国家发展需求)使体系及时发布战略目标和任务(脱贫攻坚、生态治理、局部战争)并输出相应战略结果,再以信息形式反馈到输入端并与环境、需求相匹配,进而形成不断调整、优化的动态循环链条[13]。从战略体系出发,一体化国家战略体系和能力呈现“总体国家战略布局—国家发展与安全战略—军民融合发展、区域协调发展”等子战略链条[1]。系统内部各层级战略层次清晰、结构分明,形成自上而下、层层依托的战略体系;系统内部多个战略相互协调、相互配合,形成统筹并进、协同共振的战略体系。从体系内在框架出发,一体化国家战略体系和能力呈现“一体化国家战略体系和能力—一体化国家治理/一体化举国体制”体系框架。针对不同战略目标和任务,统筹发挥政府、市场、社会等多元治理力量,利用组织管理、运行机制、政策体系等治理手段,形成以一体化举国体制为特色的治理体系框架。此外,体系内部各层级之间通过信息流、物质流等要素流之间的交互影响,呈现“政策—知识—技术—资金—人才”要素链条。各层级战略归根结底是各战略要素之间流动、交互和组合的结果,要素活动既是有组织的,也是随机的,甚至是混乱的[14]。综上所述,一体化国家战略体系和能力涵盖多种关系链条,彼此之间构成一个具有内在逻辑关系的有机整体,通过凝聚各类战略要素,形成同频共振、高效传能的有机能量体。

1.3 动态性

系统动态性(动态相关性)是指任何系统都是运动、发展和变化的,系统、要素、环境之间相互联系、相互作用、互为因果,既表现为系统与环境在输入—反应—输出—反馈等多个环节的连续互动,又表现为系统内部各要素由低级到高级的突破性变化[9,15]。一体化国家战略体系和能力是一个动态发展过程。随着国际形势的纷繁复杂,一体化内涵外延、领域范围和发展重心不断调整,因此应确保不同场景下战略目标、战略重心能够及时转换且平稳过渡[12]。体系内横向层级之间(国家安全与经济发展)互为支撑和保障,各区域、各领域之间相互依赖和互动;纵向层级之间通过创新驱动发展战略,集聚各类战略资源进行突破式创新,带动产业和区域生态发展;反过来,产业和区域发展又可以推动战略要素集聚,满足抢险救灾、维稳治安等临时性战略需求,形成相适应的资源调动、应急应战等战略能力。在体系内外持续运动变化过程中,一体化国家战略体系和能力呈现变与不变的整体特征,不变部分是系统本质构成和全局特征、国家安全与发展战略目标及总体国家战略能力追求,变化部分是不同子系统的具体本质和个性特征以及适应不同形势和具体场景的战略布局[13]。就其内在治理体系而言,不变的是共性规制理念、关键制度等治理体系,变化的是个性治理事项及相关机制。总体而言,不同领域之间和领域内部平衡稳定的辩证关系决定整个国家战略体系演进状态。当总体国家战略体系处于一种较为理想的平衡状态时,整个一体化国家战略体系力量输出更加有力。

2 系统论视域下一体化国家战略体系和能力的内涵意蕴

在系统论视域下,一体化国家战略体系和能力是系统输入、输出、协同、集成、节点、支撑等相互关联的逻辑过程。该逻辑过程紧密相连、密切互动,形成有机统一整体。本文着眼于一体化国家战略体系和能力的内在逻辑、运行机理与演化态势,全面、系统刻画其内涵意蕴,如图1所示。

2.1 一体化战略体系能力协同论:协调平衡与兼容发展

经济建设、国防建设是一体化国家战略体系和能力的重要目标,经济建设、国防建设协调平衡与兼容发展是构建一体化国家战略体系和能力的必然要求。一体化国家战略体系和能力强调深度融合,具有高度协同性、兼容性、互动性等特征[1]。系统理论认为,一体化国家战略体系和能力是由系统、要素、结构等构成的有机整体,依照系统整体性、结构性、动态性等原理演化[9,15]。从系统整体性看,协调发展是指为维护系统整体功能,尽可能减少军地双方矛盾和对立因素,强化两者互为支撑的能力,保持两者步调一致,处理好经济建设与国防建设之间的关系。从系统结构性看,平衡发展是探寻体系结构的平衡点,主要解决军地资源配置失衡问题,以实现国家主导和市场运作平衡、全局利益和局部利益平衡、重点领域和非重点领域平衡。从系统动态性视角看,兼容发展是指统筹各类国家战略资源尤其是关键军民资源,使国防建设最大限度地融入经济发展,经济建设最大限度地支撑国防建设,以实现军民优势技术双向转移、军民两用产业相互带动、军民融合人才培养相互依托、军地重大基础设施共用共享。

2.2 一体化战略体系能力目标论:输出一体化国家战略能力

当今时代,国家竞争力是国家总体战略实力的综合比拼,一体化国家战略能力成为国家对抗的重要支撑。一体化国家战略能力是组织、协调和运用国家战略资源达成国家战略目标的综合能力,是各行业、各领域、各方面战略能力的有机融合。根据系统目的性理论,系统提效和功能跃升离不开科学明确的目标设定和价值导向,目标指向表现出层次性、递推性和阶段性等特征[10,15]。从整体表现看,一体化国家战略能力是一种先进的一体化、多能化战略能力;从领域构成看,一体化国家战略能力是一种涵盖经济、军事、科技等领域的综合能力;从综合表现和活动过程看,一体化国家战略能力主要表现为战略谋划、民族凝聚、资源整合、资源转化、治理保障等综合能力;从职能表现和任务目标看,一体化国家战略能力主要表现为体系对抗、战争动员、应急管理等综合能力。在这些核心能力中,体系对抗能力是信息化时代国防实力的核心要求,强调以军民融合为抓手改变子系统之间的关系,催生出具有倍增作用的体系结构;战争动员能力强调发挥军民融合的资源配置作用,促进各类战略资源跨领域配置,最大限度地调动军地资源的潜在实力;应急管理能力是21世纪军队职能使命的重要延伸,强调统筹军事行动和非军事行动,重塑传统主体管理职能,在双向耦合中形成应急应战能力。比如,在2020年军地协同抗击新冠肺炎疫情战斗中,人民空军、联勤保障部队、省军区等多方力量集结大批人员物资完成运输执勤、患者救治、科研攻关等关键任务,极大地彰显了一体化国家战略体系的强大威力[8]。

2.3 一体化战略体系能力集成论:一体化国家战略体系能力集成效应

一体化国家战略体系和能力是指在经济建设和国防建设融合发展背景下,优化国家发展和安全战略体系、协同各层级战略和资源要素。通过战略重塑实现国家发展和安全统筹谋划、经济建设和国防建设整体推进、各类战略资源力量一体运用,进而实现国家战略收益最大化目标[1]。系统整体涌现性理论指出,涌现性是指系统要素通过交互行为呈现的体系扩大与发展现象[10]。一体化国家战略体系集成效应可视为系统的整体“涌现”。从战略重塑视角,一体化国家战略体系体现为统筹国家发展和安全战略一体化布局,使军民融合与创新驱动发展战略相协调,与长江经济带发展战略、西部大开发战略相协调,与传统工业和新兴产业发展相协调,形成集中指导国家发展、区域发展、领域发展的总体国家战略体系。从集成协同角度,一体化国家战略体系体现为针对关键战略任务,积极推进国家战略布局一体统筹、战略力量一体运用、战略资源一体配置,有效解决跨部门、跨领域、跨区域等壁垒问题。比如,接到新冠抗疫任务,军政双方迅速建立联席会议、信息归口协作运作机制,通过军地双方之间的密切联系和高效配合,抽调大量医护人员奔赴战“疫”一线,实现军地医疗物资、力量最大限度调遣[8]。从效益结果角度看,一体化国家战略体系体现为充分发挥经济和国防两大体系的强大潜力,最大限度地凝聚军地建设合力,产生“1+1>2”的战略叠加效应,实现国家总体战略效益最大化。

2.4 一体化战略体系能力路径论:推进军民融合深度发展

提升一体化国家战略能力,尤其是军民一体化国家战略能力,关键在于强化国家发展战略和安全战略两大体系之间的耦合连接,坚定不移地实施军民融合发展战略。党的十九大报告明确把军民融合发展战略纳入决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国的“七大战略”,强调军民融合发展战略在国家战略体系中的引领性、基础性和全局性地位。系统结构功能理论认为,需要重视关键核心节点对于跨区域、跨领域网络的联结作用[10]。从横向维度看,军民融合发展战略连接国家发展和安全战略,既具有军用属性,又具有民用属性,与创新驱动发展战略等国家战略紧密结合;从纵向维度看,军民融合发展战略贯穿于各国家战略层级和领域,与经济、政治、文化、社会、生态文明相协调,与京津冀协同发展战略、长江经济带发展战略相协调[16-17]。从本质上看,军民融合是一种新型资源配置方式,通过统筹各类国家战略资源要素,打通标准统筹、技术转移、两用产业、人才共育、资源共享等关键环节,打破传统军民两用封闭市场,最大限度地调动军地战略资源力量,推动各类相互关联的战略资源实现需求统合、资源聚合、能力融合。总之,军民融合发展战略是一种典型的跨域性、基础性战略,具有牵一发而动全身的战略联动效应,是形成一体化国家战略体系和能力的有效路径。

2.5 一体化战略体系能力推进论:牢固树立“四个强化”思维意识

一体化国家战略体系和能力不仅注重国家战略总体设计,更关注相关建设实施过程。系统结构功能理论认为,当事物按照系统方式存在,且系统构成由低到高形成一定分布时,其梯次或重复分布方式构成系统结构[10]。一体化国家战略体系和能力是一个自上而下、层层落实的实施过程,需要明确多项内容之间的相互关系、层次结构与所处“生态位”,并牢固树立“四个强化”思维意识:①建设立足点——强化战略引领,是自上而下、顶层设计的重要体现;②建设着力点——强化改革创新,是破除和重塑原有战略体系的根本出路;③建设关联点——强化军地协同,是军地双方协同推进的基本遵循;④建设目标点——强化任务落实,是实现一体化建设最大效益的重要保障。树立“四个强化”思维意识,需要从实践出发,进一步明确一体化建设改革、发展和实践方向,准确、稳妥、有序、高效地推进一体化建设。“四个强化”意识继承和发展了国家机构改革的核心思想,强调一体化建设方向指引、重点原则的有机统一。在一体化实施推进过程中,既要注重整体和局部,也要强化重点和难点;既要发挥顶层部门和地方政府的积极性,也要注重军地主体协同性;既要坚定改革和发展的方向性,也要强调建设推进的原则性,从而形成自上而下、整体协调、改革突破、任务落实的一体化建设体系[10]。

2.6 一体化战略体系能力动员论:强化党政军民团结的政治保障

一体化国家战略体系和能力是一项社会多元主体共同参与、密切协同的复杂系统工程。系统理论强调整体有序性,指出各结构和子系统应保持有序状态并发挥自组织、他组织特性[10]。其中,自组织特性是指子系统生成和演化不需要依赖外界指令而能够自发进行,即从无序到有序的主动过程;他组织特性是指子系统依靠外界特定指令推动组织生成和演化,即从无序到有序的被动过程。在系统论视域下,体系动员论是指充分利用多元主体的自适应特性,最大限度地集聚社会各方力量完成国家战略任务。比如,面对突如其来的新冠肺炎疫情,多元主体遵循一定规则,以党的领导为根本原则(他组织特性),集成发挥一体化国家战略体系和能力优势[9-10],中国共产党成功领导全国人民各司其职地完成隔离在家、治疗救援、后勤保障等抗疫任务。另外,党政军民学等多元主体各安其位、各谋其职(自组织特性),形成整体有序的动员格局。各级党委迅速在全国各个城市、社区、乡村成立临时党支部,社会各界党组织和广大党员干部积极投身抗疫第一线;全国19个省份对口支援湖北省16个地市州,组织医疗队集合数万名医护人员驰援湖北;人民军队先后派出3批医疗队伍驰援武汉,军事医学科学院陈薇团队争分夺秒地研发新冠疫苗,省军区系统每天出动约20万民兵负责运输执勤,有效解决紧急条件下资源调配、物资生产、科研攻关等各项治理难题;学校系统实施推迟开学、停课不停学策略,后勤系统全力保障居家隔离期间居民生活需要,基层社区系统依靠强灵活性和群众性自发开展疫情宣传、执勤站岗等工作,在场所调度、网络舆论、社区宣传等工作中发挥了重要引导作用[8]。

综上所述,一体化国家战略体系和能力深度关联。体系是能力的载体,能力是体系能量的释放。一体化国家战略能力的形成离不开科学合理、高效配置的一体化国家战略体系作为支撑,而只有优化的一体化国家战略体系才能形成强大的一体化国家战略能力。一体化国家战略体系和一体化国家战略能力是一个有机协同的战略系统,是国家战略目标、国家战略体系和国家战略能力的统一。

3 系统论视域下一体化国家战略体系和能力构建路径

当前,我国一体化国家战略体系和能力建设依然存在“要素强、系统弱”“指头硬、拳头软”[1]等问题,如战略布局统筹协调不足、战略资源转化效率较低、体系集成效应不显著。因此,应主动将系统思维、系统方法运用到发展实践中,着力解决好目标指向、战略布局、结构优化、要素耦合、效果集成、评估体系等路径问题。

3.1 统筹优化以国家发展和安全为导向的一体化国家战略体系和能力布局

(1)以统筹国家发展和安全为导向,强化一体化建设目标指向性。党的十九大报告旗帜鲜明地提出以“统筹国家发展和安全”为总体目标,牵引各领域协同发力、形成整体合力。系统论认为,没有系统的目的性就没有行动的主动性,也就不能适应外部环境变化,因此应解决“碎片化”问题[9-10]。为此,应围绕战略目标主线实现各层级战略联动与协同,消除各层级发展战略存在的碎片化、孤立化倾向,使一体化国家战略体系和能力建设彰显中国特色社会主义优势[17]。在总体战略布局上,要树立目标指向性的理念共识,使各项战略举措朝着目标协同方向推进,不断增强统一性、导向性和实效性。

(2)完善一体化国家治理体系,提升一体化建设整体有序性。一体化国家治理体系是在战略背景下,多方主体采取自适应行为落实战略任务的基本框架。因此,应将“四个强化”意识深入贯彻到治理框架中,有效提升治理的精准性、有序性和针对性。在战略引领方面,发挥重大战略任务的举国体制作用、通用性战略任务的市场配置作用,采取需求牵引、政府主导和市场配置治理结构;在改革推进方面,消除军地体系“壁垒”,解决体制性矛盾、结构性障碍、利益性藩篱等问题;在军地协同方面,利用供需对接、技术转移、资源共享等联结机制,搭建军地关键节点之间的互动“桥梁”;在任务落实方面,将被动应付模式转变为主动预防模式,将单一执行转变为多元执行,聚焦事前、事中、事后全环节,层层落实各项工作、举措。

(3)健全一体化举国体制,提高一体化建设组织有序性。一体化举国体制是指党和政府发挥主导作用,集中调动全国优势资源要素,实现强有力的力量输出。例如,针对新冠疫苗研发、芯片研发等紧急战略任务,实行党中央完全集中指挥控制模式,减少中间调配和反应环节。针对疫情防控、脱贫攻坚等大型战略任务,实行党中央集中指挥、各省市和军队分布指挥、各任务单位同步执行模式,既能够发挥省级政府等强关键节点的自我调节优势,又能够提高任务执行效率和反馈能力[18]。针对超级计算机、北斗卫星等战略任务,实行党中央集中指挥、各任务单位分布执行模式,尽可能发挥市场自发调节作用。

(4)优化国家战略总体布局,提高一体化建设体系结构性。系统整体功能以结构为载体,只有科学、合理的结构才能够有效增强系统整体功能,促进事物发展[9]。因此,应及时调整国家战略定位,灵活调动各类战略资源要素,形成科学合理、优势互补、重点突出的多层级国家战略布局,构建优势互补的区域一体化发展体系。结合地区发展条件和资源禀赋,实行差异化区域发展战略,形成区位优势、政策环境、资源基础多元互动的产业一体化体系。深化专业协作分工,加强产业链延伸,重点发展主导产业、优势产业和新兴产业,构建军民协同、双向转化的技术一体化创新体系。完善军政产学研用创新链条,强化军民优势技术转移环节,形成企业技术需求、高校知识溢出、军地技术转移、园区技术孵化等“充分涌现、多点开花”的技术创新格局。

3.2 全领域战略资源要素集聚与激活

(1)加强政府跨领域引导,提高一体化建设过程联动性。系统是外部各类要素、信息、力量的交流互动过程,过程密切联动与良性协同是系统正向演化的重要条件[7,15]。因此,应通过关键过程的协同联动,推动各类资源要素耦合发展。健全政府工作流程再造,强化各战略协同、耦合与联动,构建衔接不同领域发展布局的全战略链条体系,使各层级战略产生联动与集成效应[19]。政府牵头组织引导,强化跨区域跨领域协调作用,完善中介服务建设,引导金融市场融合发展,加强军地、区域、产业、技术体系之间的经验交流,平衡多领域多范围一体化发展。

(2)推进“点—链—面”衔接,实现战略资源要素重点聚集。利用重点产业、科研攻关等专项计划,鼓励和督促相关企业研发应用,引导各类资源要素有效聚集;发挥产业联盟、产权交易所、中介服务机构等平台优势,整合技术、资金、服务等要素优势,形成要素聚集区域;利用高校、科研院所等创新主体知识密集型优势,促进技术成果溢出及转化,带动区域和产业资源有效聚集;发挥大型龙头企业的供应链式整合作用,吸引产业链上下游企业入驻,带动区域和产业资源有效聚集;发挥产业园区基地的空间集聚作用,打造高质量园区基地品牌,以空间连接吸引优质资源,进而带动区域资源有效聚集[20]。

(3)打通多节点交流协作环节,促进军地资源要素双向流动。发挥关键节点的联结作用,实现军地资源一体化配置。在军地供需对接方面,聚焦不同战略任务类型,建立需求牵引、政府主导、市场运作模式;在军地利益分享方面,破解国防知识产权权属难题,提高国防专利转化积极性,建立混合多元所有制知识产权模式;在军地技术转移方面,发挥政策引导和市场调节作用,打破军民双向技术壁垒,构建充分激励、有效转化的军地技术转移机制;在军地资源共享方面,加强军地重大设施共享,提升科研整体效益;在军地标准统一方面,由政府牵头组织军民标准通用化工程,减少军地资源要素转移壁垒。

(4)构建多链条融合要素体系,增强各类资源要素的多元耦合性。系统论指出,信息、沟通和反馈机能是维持系统稳定的关键因素[9-10]。因此,应构建“军政产学研用金”要素链条,实现“政策衔接、设施共享、资金融通、技术流通、信息畅通”耦合效果。以政策链为引导推进要素聚集,发挥政府宏观调控和引导作用,推动重点领域、重点方向要素集聚。以创新链为驱动推进要素耦合衔接,发挥知识溢出和辐射带动作用,形成产学研用、供应链、企业需求等多种军地协同创新模式。以信息链为枢纽形成完整价值链,通过搭建公共服务平台、规范军地信息标准、营造信息流动环境等方式,促进军地资源高效转移、聚合,提升要素流动整体效益。

3.3 发挥高效优选、聚合释能的一体化国家战略体系和能力的集成效应

(1)着力推进“立体复合”发展模式,提高一体化国家战略体系高质量发展水平。根据系统理论,实现系统形式、结构、属性、行为等由量到质的创新,核心在于构建系统要素耦合机制[9-10]。一体化国家战略体系建设不仅涉及各自战略领域内部交流,也涉及不同领域之间的协同交流,能够产生不同领域功能跃升效应。以区域发展为例,应以技术创新体系引领产业发展,选准研发方向,找准关键点、突破口,攻克电子芯片、工业互联网等关键“卡脖子”技术,推动更多优质成果转化落地,形成一批具有示范效应、辐射带动作用的重点支柱产业;以产业发展体系带动区域发展,围绕重点产业发展汇聚各种资源要素,着力培育先进引领型企业和攻克关键核心技术难题,带动重点产业集群发展,打造区域高质量发展生态环境。

(2)重点突破“平战转化”动态机制,增强应急应战一体化能力。应急应战能力是统筹军事和非军事行动的核心能力要求。“平战转化”是一种常态建设、动态转化能力,也是跨领域、跨区域、跨部门系统工程。因此,要渐次推进不同突发事件和形势任务,在“建设—使用—检验—建设”循环往复中实现量变到质变的转换,充分发挥军地中枢协调作用,统筹平时能力建设和应急应战任务需求,打通联合指挥、资源调配等关键节点,加强军地共性动员单位、物资和力量建设。当突发事件发生后,各级党政军部门应迅速从“平时领导机关”转为“战时前线指挥部”,各军地力量应迅速从“共建共治共享”转为“联动联防联控”,医疗救援、通信保障、军需物流等任务单位应从“基本治理单元”转为“一线战斗单元”。

(3)加强多重向度调节功能建设,提高一体化建设适应性。系统差异协同理论强调系统要素通过协同、和谐、竞争、贯通和融合实现协作共利和放大功能[7,15]。因此,应通过沟通、合作、学习等功能手段,充分发挥多元战略主体信息、能量与资源优势,凝聚整体合力,降低体系发展成本与风险,高效促进知识、信息、资金、政策等要素流动。通过激励、竞争、惩治、预防等功能手段,有效干预一体化体系和能力发展方向及速度,充分把握新思路和新机遇,推动一体化国家战略体系和能力朝着更高目标迈进。

(4)加强聚合释能核心能力建设,提高一体化建设的高效集成性。通过核心能力建设,催生多环节共振效应,减少中间环节内耗,最终实现单个领域简单组合所达不到的总体效能。加强多元主体动态组合能力建设,利用军地标准规范、设施共享等联结方式,使任务实施底层单元迅速聚集并组合成高级功能模块,形成较强的兼容组合能力。完善多元力量高效优选能力建设,针对不同战略任务要求和复杂环境变化,高效、精准地调整彼此之间的作用关系,形成较为迅速、准确的选择能力。加强多元力量聚合释能能力建设,健全系统完备的任务预案和训练机制,使任务主体达成共同认知,形成更加科学高效的集成释放能力。

3.4 构建一体化国家战略体系和能力评估体系

(1)树立整体性战略评估理念,全面提升一体化战略管理水平。坚持“以评促建”“评建结合”理念,将战略评估作为一体化国家战略体系和能力建设的关键环节,融入环境监测、目标定位、实施推进、体系集成、能力输出等环节。在环境监测方面,及时监控战略环境变化和潜在威胁,对战略演变趋势进行预测分析,有效判断威胁、分清利弊和预测趋势;在目标定位方面,准确把握国防建设与经济发展现状及需求类型,考虑现有目标、任务与能力符合程度;在实施推进方面,实行战略建设动态监控,系统评价相应规划、计划和项目完成情况,找出战略实施与阶段目标之间的差距,攻克实施进程中遇到的瓶颈;在能力输出方面,定期评估一体化国家战略体系和能力总体效能,加强对消除国家安全威胁、处置突发事件能力的综合评判。

(2)构建科学、权威的评估标准体系,准确把握战略评估方向。任何把复杂体系割裂的评估体系都会偏离实际情况,因此应以系统集成思维全局把握一体化体系的能力评估标准,层层细化国家发展和安全各子系统,将其划分为若干梯队,设置具有权威性、代表性和导向性的考核指标,有效反映和评估整体水平;将定性与定量指标相结合、过程与结果相结合、标准与差异相结合,针对重要阶段节点、不同关键领域、多元战略主体等内容,科学选择评估工具和方法,准确把握跨领域评估重难点,构建一体化评价标准和规范体系。注重考核评价与反馈指导,及时对评估结果进行改进,形成更加科学的战略行动建议。

(3)注重动态与静态评估相结合,提高评估有效性。既要注重安全风险危机静态预防与研判,也要注重安全威胁和潜在危机动态管理与控制;既要评估各战略发展水平和所处阶段,也要评估战略之间的博弈互动、反应变化;既要评估战略资源要素的静态累积,也要关注战略要素的动态变化;既要提高传统评估以国防动员、应急应战等任务为核心的战略能力水平,也要在具体评估中提高任务转换、反应速度、契机捕捉等动态能力水平。在动静结合的发展变化中预估结果,最终形成科学、完整的评估结论。

(4)强化能力输出核心环节,提升一体化国家战略能力。一体化国家战略体系和能力建设最终体现为战略输出能够有效抵御风险、实现战略任务,能力评估成为考量国防与经济实力的“风向标”和“导航仪”。在准确研判国家战略形势、需求和任务的基础上,有效确立多元化国家战略能力,重视分领域、分阶段、分类别能力评估。在具体评估形式上,以能力输出为出发点和落脚点,准确评判国家战略能力需求和任务类型,多维度剖析能力发展情况,综合评价能力协作集成水平,加强能力需求匹配、能力任务胜任、能力组合水平等综合考量,最终构建系统完备的能力评价体系。

4 结语

一体化国家战略体系和能力旨在更加高效地集聚各类战略资源,为实现富国强军目标提供有力支撑。本文从系统论角度探讨一体化国家战略体系和能力的内涵意蕴,并提出统筹战略布局、要素集聚与激活、发挥体系集成效应、构建评估体系等政策建议。加强一体化国家战略体系和能力建设,应准确把握政府主导与市场调节之间的关系,以军民融合发展战略为抓手,积极推进国家战略布局一体统筹、战略力量一体运用、战略资源一体配置,实现国家发展战略和安全战略两大体系之间的耦合连接,将各系统资源力量凝聚成强大的国家实力。

然而,一体化国家战略体系和能力研究是一个极为宏观、复杂的命题,本研究存在如下不足:①受限于题目比较宏观,只能对重点和关键问题进行探讨,不够深入、细致,未来应对各细分机理路径进行剖析;②转化机制的紧密衔接、两大体系的耦合连接是一体化国家战略体系和能力的核心内容,其中系统协同发展、系统集成性等需要进一步阐述清楚;③定量化研究存在不足,尤其在战略要素、战略能力评估体系构建等方面需要深入探讨。

参考文献:

[1] 姜鲁鸣,王伟海.构建一体化的国家战略体系和能力[N].光明日报,2017-11-10(6).

[2] 姜鲁鸣.努力构建军民一体化的国家战略体系和能力[J].中国党政干部论坛,2017,20(7):105-105.

[3] 顾建一.试论军民融合发展运行的十个原理[J].军民两用技术与产品,2019(2):22-27.

[4] 张佑任.体系新优化:构建一体化的国家战略体系和能力落实十九大国家战略部署[J].网信军民融合,2018,2(3):39-41.

[5] 黄朝峰,马浚洋.一体化的国家战略体系和能力构成与构建研究[J].西北工业大学学报(社会科学版),2019(4):110-115.

[6] 于川信,刘志伟.构建一体化的国家战略体系和能力[N].中国国防报,2017-11-09(4).

[7] 王莺,孙力.军民融合与国家战略体系的一体化[J].理论与改革,2018(4):70-78.

[8] 王伟海.举国抗疫彰显一体化国家战略体系和能力优势[N].解放军报,2020-05-24(1).

[9] 魏宏森,曾国屏.系统论:系统科学哲学[M].北京:清华大学出版社,1995.

[10] 冯·贝塔朗菲.一般系统论[M].北京:社会科学文献出版社,1987.

[11] 董晓辉.论习近平关于军民融合发展重要论述的五个维度[J].科学社会主义,2019,35(5):65-70.

[12] 纪建强,周长峰.论建设新时代中国特色先进国防科技工业体系[J].毛泽东邓小平理论研究,2018,25(1):36-42.

[13] 黄毓森,纪建强,郭勤.中国特色先进国防科技工业体系内涵与实现路径[J].科技进步与对策,2019,36(15):137-145.

[14] 蓝定香,吴有锋.复杂系统视角下军民融合示范区体制机制创新策略研究——兼论中国(绵阳)科技城创建军民融合示范区[J].理论与改革,2018,31(4):79-91.

[15] 吴彤.多维融贯:系统分析与哲学思维方法[M].昆明:云南人民出版社,2005.

[16] 吴琼.论战略学研究的对象问题[J].南京政治学院学报,2014,36(1):104-114.

[17] 王兴旺.国家战略能力初探[J].中国军事科学,2009,22(2):138-138.

[18] 钟开斌.中国应急管理的演进与转换:从体系建构到能力提升[J].理论探讨,2014,31(2):17-21.

[19] 谢富胜,潘忆眉.正确认识社会主义市场经济条件下的新型举国体制[J].马克思主义与现实,2020,31(5):156-166.

[20] 汤薪玉,李湘黔,孙浩翔.国防科技工业产业集聚机理与路径研究[J].科技进步与对策,2020,37(20):116-124.

(责任编辑:王敬敏)