(1.北京理工大学 管理与经济学院,北京 100081;2.教育部人文社科重点研究基地 清华大学技术创新研究中心,北京 100084;3.清华大学 经济管理学院,北京 100084)

0 引言

党的十九届五中全会和国家“十四五”规划提出,“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”。习近平总书记也多次强调,科技创新要坚持“面向国家重大需求”,坚持需求导向和问题导向,优化创新要素资源配置,汇聚形成创新发展强大合力。然而,长期以来,我国的科技创新一般侧重于特定技术领域或学科领域,遵循从基础研究发现到关键核心技术突破、产品开发、工程试制、中试熟化与市场化应用的传统路径。其本质在于技术驱动,属于从实验室成果到产业化落地的链式创新模式,面临研发周期冗长、技术迭代滞缓等问题。并且缺乏面向国家重大战略需求、产业高质量发展需求和组织韧性发展需求的精细化任务设计,极易造成科技创新与转化应用脱节,不仅难以跨越从技术研发到成果转移转化的“死亡之谷”,而且容易陷入技术轨道锁定和“创新者悖论”,迟滞从创新追赶向创新引领的转型步伐[1,2]。

尤其是伴随着以数字技术为代表的新一轮科技和产业革命向纵深演进,数据成为新型生产要素和重要创新驱动力,大量新场景、新物种、新赛道涌现,科技创新速度显著加快,市场需求瞬息万变,需求侧与供给侧融合愈发紧密。如何瞄准数字化场景和具象化、复杂性需求痛点,重构技术创新体系和商业模式,以此引导与创造供给,释放数据要素价值,在场景实践中实现技术、产品和服务迭代,创造并满足用户新需求和新体验,成为创新管理和数字化转型的热点与难点[3-7]。2022年国家《“十四五”数字经济发展规划》进一步明确要坚持创新引领、融合发展以及应用牵引、数据赋能,把创新作为引领发展的第一动力;突出科技自立自强的战略支撑作用,促进数字技术向经济社会和产业发展各领域广泛深入渗透,推进数字技术、应用场景和商业模式融合创新,形成以技术发展促进全要素生产率提升、以领域应用带动技术进步的发展格局。

在此背景下,政府和科技领军企业如何联合开放与建设多元应用场景,加强场景任务设计与技术体系建构,牵引大中小企业融通创新,破解科技成果转化难题,加快经济、社会数字化转型,激活数据要素价值,促进创新生态和平台经济健康可持续发展,推动数字驱动型创新发展和世界一流企业培育,成为数字经济时代创新驱动发展的重大新议题。

场景驱动的创新既是将现有技术应用于特定场景,进而创造更大价值的过程;也是基于未来趋势与愿景需求,突破现有技术瓶颈,开发新技术、新产品、新渠道、新商业模式,乃至开辟新市场和新领域的过程[5,7-9]。目前,围绕场景驱动创新的理论与实证研究整体滞后于科技强国建设和数字经济高质量发展的政策要求、管理需求和实践探索,学术界对场景驱动的创新内涵、作用机制、实现路径、治理模式等基本问题仍缺乏系统深入的研究。

在建设社会主义现代化强国的新征程中,面向科技强国、数字中国、美丽中国、平安中国、乡村振兴、共同富裕等新时代经济建设、工程科技、社会民生和军民融合领域的重大战略性目标,仅采用瞄准单一技术领域或需求的科技创新模式,难以满足国家、区域、产业和组织创新发展的复杂综合性战略需求。需要更加重视场景驱动创新理论研究及实践应用,充分发挥技术与场景双轮驱动优势,为实现科技自立自强提供新发展机遇和可行路径。

1 理论与文献回顾

1.1 技术创新范式研究回顾

熊彼特(1912)在《经济发展理论》中首次提出创新的基本概念和思想,即在商业利润驱动下,将一种关于生产要素和生产条件的全新组合引入生产体系,包括开发新技术、新产品、新原料渠道、开辟新市场或革新组织管理模式。技术创新相关理论自此不断演进,形成包括技术推动范式、需求拉动范式、技术需求耦合驱动范式、整合范式、数字生态范式在内的创新范式体系[10,11]。

技术推动范式将创新界定为从基础研究到应用开发,再到产业化市场化的、以技术为导向的线性过程[12],如突破性创新聚焦于纯技术问题以打造独特先进的产品(邵云飞等,2017)。该技术范式强调基础科学,即重大科学发现、重大理论突破、重大技术方法发明,对国家和产业构建核心竞争优势的重要驱动作用[13]。同时,关注技术环境(丘海雄和谢昕琰,2016)、知识管理(Popadiuk和Choo,2006)等影响企业技术研发与转化的因素。以历次工业革命为例,经典力学、电磁理论和电动力学、相对论和量子力学等基础科学研究取得突破,催生出蒸汽机、发电机、计算机等重大技术变革,进而重塑生产方式、产业组织模式和生活方式。

需求拉动范式由Schmookler教授于1966年率先提出,认为创新活动的方向与速度取决于市场潜力和市场增长。此范式认为创新以市场为导向、以获利为目的,市场需求促使企业开展研发活动以为产品和工艺创新提供坚实可靠的技术支撑[14]。用户创新,即用户作为核心主体参与创新,从使用者角度提供瞄准自身价值需求的创意(Hippel,1986);渐进性创新,是指通过持续不断的局部或改良性创新活动,提升产品性能和服务质量,从而满足现有客户群体需求(Anderson和Tushman,1990;Dunlap等,2010);体验经济与服务创新通过融合产品与服务、提升顾客全面参与和感受的双向度(刘凤军等,2002;Klein等,2020);社会创新则是以创新为手段解决社会问题与赋能社会生产生活(Nicholls和Murdock,2012)。上述创新理论均属于需求拉动范式。

技术需求耦合驱动范式将创新视为市场环境与企业能力,尤其是技术能力匹配整合的连续反馈式链环过程,强调技术、市场及其相互作用的重要性[15]。如云计算就是互联网时代信息技术发展与个性化信息服务需求共同作用的产物。突破性创新以服务领先客户群体或开辟新市场为目标,依托新理念和新技术,革新产品架构、服务体系与商业模式,进而重塑产业链和价值链(Zhou和Li,2012;Kaplan和Vakili,2014);颠覆性创新强调从低端市场或市场入手,开辟技术发展和产品演进新路径,开拓新兴市场,最终实现对传统行业格局的颠覆与重塑(Christensen,1997;李欣等,2015);设计驱动创新关注设计语言而非产品技术属性对产品价值输出的增值作用,通过引导购买意愿最终满足客户需求(Verganti,2010)。以上均归属于耦合范式。

整合范式以陈劲、尹西明和梅亮[16]提出的整合式创新理论为代表,强调战略驱动下的全面创新、开放式创新和协同创新。全面创新是各种生产要素在生产过程中的重新组合,包括全要素调配、全员发力、全时空开展3个层面,体现出系统思维与生态观(许庆瑞等,2004)。开放式创新打破了传统封闭式创新模式的外围约束,关注企业内外部知识交互,强调开放组织边界,引入外部创新力量(Chesbrough,2003)。协同创新则指包括政府、企业、高校和科研院所、科技中介机构、市场用户等在内的广泛创新主体,以攻坚重大科技项目、实现知识增值为目标,构建大跨度整合式创新组织(陈劲,2012)。整合范式更关注新兴技术环境下的战略引领、产业协同和要素融通,是技术、市场与政策不确定性催生出的创新范式巨变[10]。由此衍生出研究联合体(马宗国,2013)、有组织科研(万劲波等,2021)、高能级创新联合体(尹西明等,2022)、战略联盟(曾靖珂和李垣,2018)、开放创新平台(汪涛等,2021)、创新生态系统(武学超,2016)等创新模式。

数字生态范式则是顺应技术加速迭代、产品日新月异、竞争空前激烈等新一轮技术革命与产业变革发展趋势,在整合范式基础上关注数字技术等新兴技术,高度重视创新联合体、创新生态支撑的技术积累与环境应变力。基于此,学者们提出了产业数字化动态能力(尹西明和陈劲,2022)、数字创新生态系统(张超等,2021)等科技创新模式。

1.2 数字经济时代的挑战与范式转向

结合对现有技术创新范式的梳理和总结,可以看出,经济与技术的互动在技术创新范式演进过程中起决定性作用。从离散线性范式转向整合性、生态性范式的底层逻辑在于:随着技术进步与经济增长,创新主体更广泛,由企业家、科学家、研发人员拓展至员工、用户、社会大众乃至类人智能体;创新动机更多元,由技术驱动转向技术与市场双轮驱动;创新活动更复杂,由企业“闭门造车”的个体行为转变为企业牵头、多主体群智共创的群体性集成性行为;创新手段更丰富,新兴数字技术赋能实体经济,推动资源要素集聚共享,促进跨时域、跨地域、跨领域创新;创新要求更综合,由产品开发与服务升级转向商业模式重塑、核心能力重构与产业范式跃迁。

尤其是在新冠疫情与逆全球化叠加的数字经济时代,科技创新环境呈现出复杂多变、模糊不定和极端情况频出的发展趋势。一方面,国际政治局势动荡不安,技术变革迅猛发展,产业链供应链深度调整,不确定、不稳定和不安全因素剧增;另一方面,国内关键领域面临技术封锁,新兴产业角逐激烈,超大规模市场、海量数据以及丰富应用场景的优势尚未充分释放。

在上述发展趋势下,传统技术创新范式的局部性、短期逐利性和数据要素价值难释放等局限性日益凸显。首先,现有范式多立足局部思维,过于强调技术驱动,容易陷入技术轨道固化、创新路线保守和创新模式僵化等困境,导致科技经济“两张皮”、创新者窘境、创新跃迁困难、错失第二曲线创新机会等问题[17,18]。克里斯坦森(1997)指出,为维持现有竞争优势,在位企业更倾向于将技术专长发挥到极致,因此更容易忽视微小需求和新兴趋势,错失技术轨道迁移的最佳时机。这就要求从顶层设计和战略层面开展创新活动,保持动态变革的能力[9,19]。其次,现有范式过度强调市场需求,不仅容易被短期商业逐利裹挟,为追求经济效益而忽视可持续发展和社会责任[20],而且局限于实用主义导向的利用性创新,忽略探索性发现,难以实现远景构想[3,17],更容易忽视使命和愿景在推动创意“落地”、获得创新突破、转化创新价值中的洞察与牵引作用。如朱志华[8]提出,数字经济时代,新技术、新业态、新模式层出不穷,部分科技领域进入“无人区”,亟需在原始创新突破的基础上探索能够洞见未来、“弯道超车”、引领前沿的创新范式。最后,现有范式多关注知识、资源、人员等传统创新要素的横向整合,缺乏对数据这一新型基础性生产要素和创新引擎对创新链、产业链、供应链融通整合发挥巨大杠杆价值的关注与研究[21]。

因此,针对数字经济时代和新发展阶段对传统创新范式提出的新挑战与新需求,亟需突破技术创新的线性及链式思维[18],在整合范式与数字生态范式的基础上,更加重视场景驱动下创新链与产业链深度融合的全新范式。

2 场景驱动的创新:内涵与外延

2.1 场景驱动型创新范式内涵

场景驱动的创新(Context-Driven Innovation)是数字经济时代涌现出的全新创新范式。该范式超越传统创新理论与范式的局限,蕴含整体观和系统观,顺应了数字经济时代科技强国建设场景和未来场景对创新的新挑战与新需求。场景驱动创新以场景为载体,以使命或战略为引领,驱动技术、市场等创新要素有机协同整合与多元化应用。既是将现有技术应用于某个特定场景,进而创造更大价值的过程;也是基于未来趋势与需求愿景,驱动战略、技术、组织、市场需求等创新要素及情境要素整合共融,突破现有技术瓶颈,创造新技术、新产品、新渠道、新商业模式,乃至开辟新市场、新领域的过程。基于场景的创新管理范式,则是场景驱动的创新管理(Context-Driven Innovation Management,CIM)。

场景驱动创新包括场景、战略、需求、技术四大核心要素。即依托场景,在使命和战略视野牵引下,识别国家、区域、产业、组织和用户层面存在的重要科学问题、重大发展议题、产业技术难题,乃至个性化需求问题,通过加强场景任务设计,实现科技研发与场景应用有机融合,推动形成创新链、产业链、资金链、政策链、人才链融合创新以及协同攻关合力,构建共生共创共赢的创新生态系统。场景、战略、需求和技术四者紧密相联,互为促进,协调一致,构成场景驱动创新的整体范式。

(1)场景在管理领域的应用源自市场营销[22],泛指日常生活工作中的特定情境及其催生的需求和情感要素。场景驱动创新中的“场景”,意指某特定时间的特殊复杂性情境(context)。该情境发展或演变面临的复杂综合性挑战、问题、使命或需求,为多元创新主体发起与开展创新活动以及应用创新成果提供了嵌入性场域(field)。该场域涵盖时间、空间、过程和文化情感维度,是时间、问题、主体、社群、要素、事件汇聚与发生关系以及相互作用的场域,既包括物理空间和社会空间,也包括赛博空间(彭兰,2015;王永杰等,2021;李高勇和刘露,2021)。

在数字时代,场景设计更加精准,内涵不断丰富,边界不断拓展,重要性也不断提升。首先,数字经济与实体经济融合并进,大数据、云计算、人工智能、物联网等新兴数字技术赋能时空、事件、状态、需求等场景要素。数据将传统意义上难以衡量的场景要素具象化与可视化,进一步解决了场景设计的准确性与操作性问题,进而实现场景解构、重塑与颠覆。其次,场景具有战略性、综合性、开放性、应用性等特点,可瞄准前沿方向和重大问题[8,23],融通数据和需求等创新要素[21],汇聚产业领军企业、专精特新中小企业、高校、科研院所、科技中介机构、用户等创新主体[5-6],为关键技术突破、成果转化应用、商业模式创新、新产业新业态培育提供创新生态载体。最后,场景可塑性强,发展潜力巨大[24],可通过科学建构和优化不断演化,持续释放和引导需求,拓展发展前景,贯通多重领域,进而引发技术、产业和经济的深度变革。在场景中,战略可以细化为更具体的目标,细分后的技术与具象化后的需求循环联动,更加贴近真实的应用环境,在多方主体的共同参与中实现有节奏的创新。

以京东方(BOE)为例,京东方在物联网创新转型过程中充分运用场景驱动思路,针对六大产业场景领域与20余个具体产业场景,分别提供体系化解决方案,包括智慧城市、智慧零售、智慧医工、智慧金融、工业互联网和智慧出行等。依托场景驱动的管理创新模式,京东方将其技术优势转化到服务能力上,真正满足了产业客户的实际需求,解决了痛点问题。

(2)战略概念源于军事,后被引申到企业管理领域,广义上指具有统领性、全局性、整体性,影响成败的谋略、方案与计策[16]。迈克尔·波特将战略思维置于企业致胜因素的首位,认为鲜有企业能凭借运营优势屹立不倒,以运营效益替代战略定力的结果必然是零和博弈。“数字化+后疫情”时代,全球化在经济与科技领域不断深化,世界产业与发展格局深刻变化,使命运动成为主流[2,25]。创新更需运用系统观和整体观,统筹前沿领域探索、经济平稳增长、社会安定团结、生态文明建设等蕴含哲学思辨和东方智慧的重大命题,坚持使命导向和战略牵引,实现短期应对和长期发展平衡兼顾。战略的引领对场景构建起锚定作用,使得场景任务设计和面向场景的技术创新及应用更有针对性。

以航空航天场景为例。2022年1月28日,国务院发布的《2021中国的航天》白皮书强调,中国航天要面向世界科技前沿和国家重大战略需求,以航天重大工程为抓手,加快关键核心技术攻关和应用,大力发展空间技术与系统,全面提升进出、探索、利用和治理空间的能力,推动航天事业可持续发展。中国在航空航天领域的科技发力愈发关注安全治理、可持续发展等大国使命和大国战略。

(3)技术与需求以及其相互关系始终是技术创新过程中的核心议题,两者在循环互动中共同发展:技术推动需求升级,催生新业态与新模式;需求拉动技术创新,倒逼新技术和新机制形成[18]。当前经济社会全面迈向数字化,数据成为关键生产要素,新兴技术呈现群发性、融合性增长态势,市场需求凸显个性化、前瞻性发展特点,要求技术与需求、愿景、使命间建立更紧密的对接和实现更顺畅的转化[8]。场景驱动的创新模式则能够以使命、愿景、价值观为引领,通过场景定位与需求分析、场景解构与难点识别、任务设计与技术应用体系建构、产业链与创新链“痛点”的针对性破解等环节[22,25-26],推动科技供给与前沿需求双向融合。一方面为创新应用提供需求真实、数据全面、生态完善的孵化平台,另一方面为需求升维和产业引爆带来更先进、更富创造力、更具变革性的机遇。技术与需求的循环联动,能为场景驱动创新提供持续的动力源。

以海尔智家为例,其秉持绿色低碳发展理念,聚焦国家“双碳”目标,积极落实“绿色设计、绿色采购、绿色制造、绿色营销、绿色回收、绿色处置”的6-Green战略。在智慧家庭领域,面向用户“衣食住行娱”的具体需求,基于衣联网、食联网等平台,创造性设计出一批绿色场景,利用标识解析技术与物联网技术,打造“回收—拆解—再利用”的绿色再循环体系、智能分拣系统、全链条数字化系统等技术应用体系,首创性建设“碳中和”拆解工厂。从发布“三翼鸟”场景品牌到获评四家“灯塔工厂”,海尔智家通过绿色场景驱动产业与消费双升级,全面赋能“大场景生态”。

2.2 场景驱动创新的突出特征

回顾现有技术创新范式,学术界和产业界愈发强调战略引领并关注技术与需求双重驱动的整合式创新组织管理[2,7,16]。场景驱动创新模式源自并超越现有创新范式,更加重视战略引领、基于数据的现实场景与未来场景建构以及场景任务设计,符合数字经济时代特色,具有引领性、战略性、多样性、精准性、整合性、强韧性等特点。

(1)引领性,即在现有先进科学技术与理论模式等基础上,强调当下社会经济发展的重要场景(如智能交通、智能制造、智慧医疗、智慧家居、智慧城市等)和未来中国乃至人类经济社会发展大趋势、大场景(如老龄化、碳达峰碳中和、探月探火等)的目标引领以及趋势引领。场景驱动创新不再仅着眼于新技术应用示范和市场需求挖掘,而是通过洞见与创造未来,重构技术创新模式、生产生活与价值创造方式[8]。

(2)战略性,即瞄准重要场景和重大关键性需求,明确关键问题,建立价值主张,设计解决方案,构建技术体系。针对“卡脖子”技术、技术整合以及技术需求耦合问题一举攻破,超越传统创新范式的短期导向和片面性。具有重要战略意义的场景往往会催生重大的技术-经济范式变革,形成颠覆性技术、颠覆性产品和前沿引领性产业[23]。在科技自立自强的时代洪流中,场景创新正成为科技创新的新航标,通过加速原始创新突破、破解科技成果转化难题,形成科技强国建设战略新优势。

(3)多样性,体现为不同时间、空间和维度的场景存在显著差异,参与场景构建的创新主体具有多样性,强调针对场景开展定制化的场景任务设计和技术创新。此外,场景驱动下的创新生态系统建设也需要通过多样性[21],即多元主体、多种要素、多种模式,激发创造性和持续性,并以“标准化+个性化”模式赋能多样化场景,实现共性场景与个性化场景的融通。

(4)精准性,即数字时代场景更多是基于数据构建的,场景分析与任务设计更多是由数字技术支撑的,实现了对用户需求的精确定位和生动模拟。数字技术与数据要素使得特定场景下的场景问题和痛点识别更精确,促使场景匹配和场景驱动多元主体创新更加精准高效,大大降低了技术创新和成果转化成本,提高了创新应用效率[28]。

(5)整合性,体现为创新要素集成、主体汇聚、动因融会和领域融合,是对现有创新范式中整合理念的延续与发展。要素层面,需以战略统筹数据、知识、资源、人才等多种创新要素,通过市场化配置,推动创新供给与创新需求耦合,最大限度释放数据要素的创新活力,赋能国家、区域、产业和组织创新发展与个体幸福感提升[27-28];主体层面,则需汇聚科技领军企业、产业链上下游相关企业、高校院所等多个创新主体,促进创新资源高效流转和科学配置,是数字创新融通生态的聚合器;动因层面,通过真实场景融会创新链和产业链,为研发提供试错容错反馈机制,为需求设定边界与价值主张,精准匹配创新应用和需求愿景,以技术带动需求,以需求促进技术,是有目的、针对场景问题的创新路径;领域层面,关键场景跨越行业边界,实现实体经济与数字经济的深度融合、不同产业与领域的协同发展。

(6)强韧性,强调从传统竞争领域的核心能力到数字时代的动态能力,包括组织与创新韧性,技术体系、创新决策模式和管理模式的灵活性,以及根据场景需求和技术经济范式跃迁趋势,敏捷、动态、柔性地调整创新模式,迎接挑战、化解风险、应对冲击、抓住机遇的能力,更适应数字经济时代复杂多变、模糊不定的创新情境特征[7,25,31]。

总体来看,与以往从技术到市场的线性创新模式不同,在场景驱动的创新模式中,创新动力从单一的好奇心驱动转向瞄准重大场景的使命牵引和需求倒逼;创新环境从实验室走向真实的市场环境;创新主体则从原来的研发人员转向由来自科学界、产业界、投资界和普通公众等各方主体乃至深度学习算法驱动的类人智能体构成的数字化创新联合体;创新主导者从科研院所走向科技领军企业和领先用户;创新过程浓缩在真实的市场验证环境中,从以往先研发后转化的历时性创新走向技术研发与商业转化同时发生的共时性、共生性创新。这种场景驱动的创新能够实现制造业“微笑曲线”研发端与市场端的实时、动态、精准和高效能匹配。在保障产业链安全、降低成本的同时,实现柔性、大规模定制化和即时生产,并能够通过产业链激励相容的数字化合作机制与区块链等数字技术保障后疫情时代产业链、供应链的强韧性与可信数字化发展。

2.3 场景驱动创新与需求拉动创新的异同

虽然场景驱动创新与需求拉动创新均关注需求的创新驱动作用,但前者超越了传统的需求拉动创新范式,二者具有本质区别。

(1)从需求内涵看,场景驱动创新范式中的“使命牵引与需求倒逼”包含需求拉动创新范式中的“用户需求”。强调国家、区域、产业、组织、用户五大维度的使命需求,从发掘短期、个体企业的商业需求上升到关注产业共性发展问题、国家发展远景目标、人类社会重大命题,体现出引领性、战略性和多样性。

(2)从场景特质看,数字经济时代的场景一般由可量化的数据构成,场景设计一般通过高效精准的数字技术和数字化流程实现。需求则是一个较模糊的想法而非一种特定的复杂性情境,它不包含细化后的具体环境因素和多重参与主体。因此,相较难以量化、无法摸清、不好把握的需求而言,场景更容易实现技术创新的精准突破。

(3)从创新过程看,在场景驱动创新范式中,场景为特定技术与具象化需求的全过程深度交互融合提供载体,通过场景设计、方案建构实现技术创新与成果转化的同时推进。需求拉动的创新范式则遵循从需求反馈挖掘到技术创新应用的线性路径,难以打通科技成果转化的“最后一公里”。

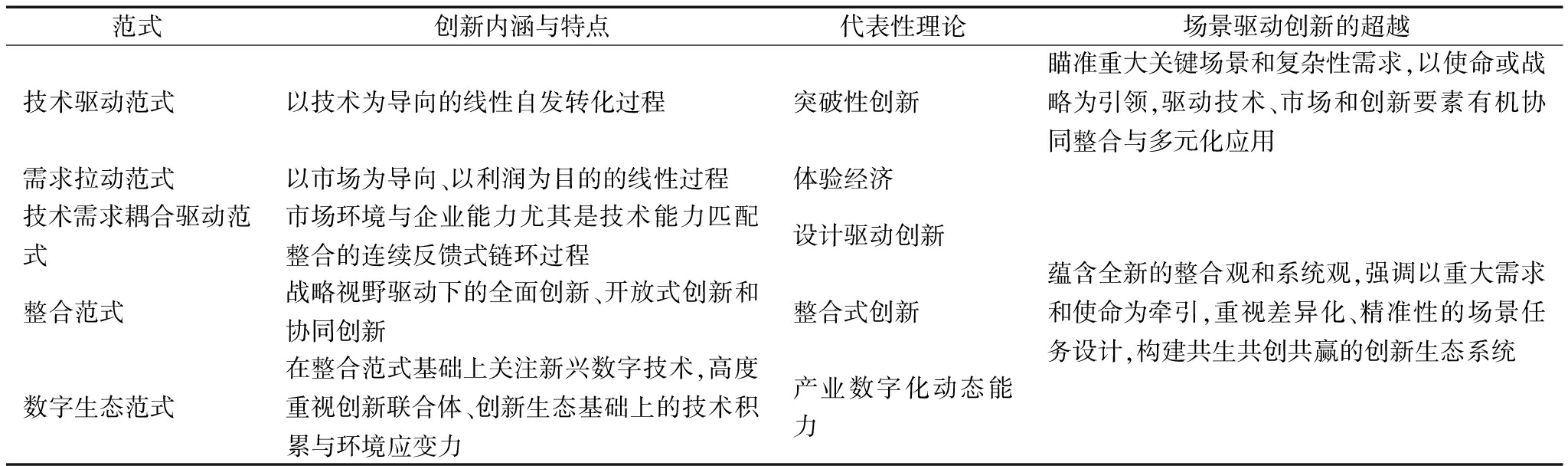

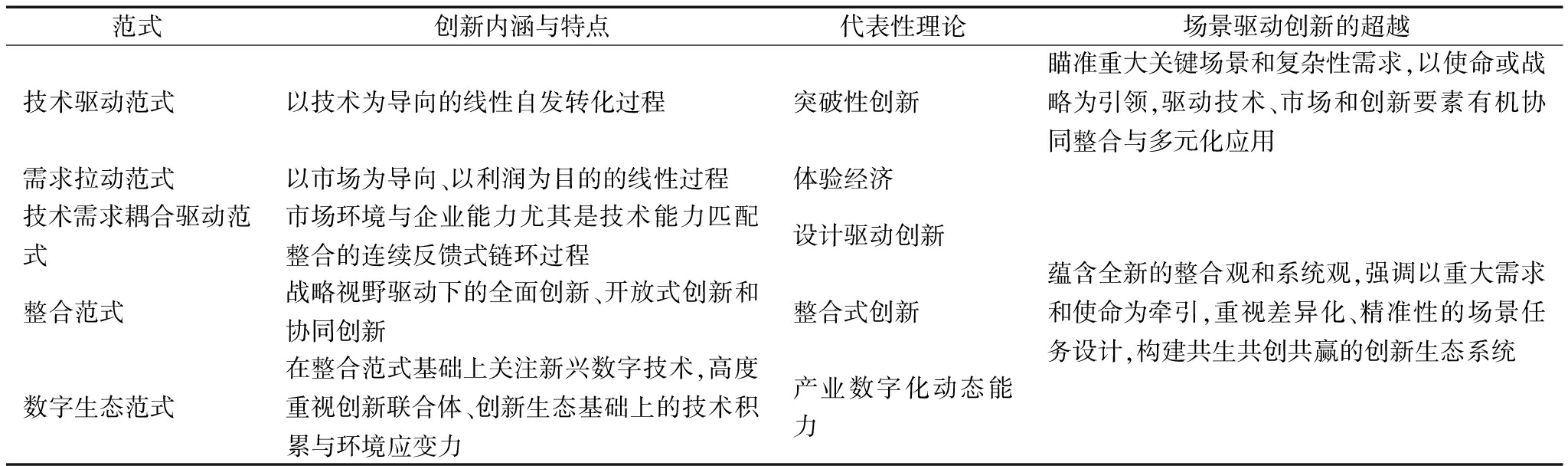

具体而言,需求拉动范式更关注特定人或主体的需求,侧重单点或者单维度,需要一个技术、一个产品或一个产品与技术的组合。且需求往往过于宏观与模糊,面临数据化、具象化和可视化难题,使得企业无法准确将其运用于技术创新驱动过程,并面临创新成功率不高和创新资源浪费等问题。此外,需求局限于单个创新主体与其较为固定的用户群体之间的线性联系,无法兼顾产业中的其他创新主体及用户需求。往往只是在原有技术上进行渐进式创新,难以为产业共性问题提供解决方案,更无法开辟新赛道与新领域。场景驱动范式则强调面向主体嵌入的当下和未来场景,关注多元主体在场景中的复杂综合性问题和需求。其不是凭借单点技术或产品突破就能解决的,而是需要针对场景开展需求分析、问题识别、任务设计,在包括创新供需双方在内的多元主体参与下提供综合性、适配性解决方案,并根据场景变化进行动态优化,也即整合性和强韧性。表1进一步梳理了场景驱动创新对现有典型创新范式的超越。

表1 场景驱动创新对现有创新范式的超越

Tab.1 Transcendence of context-driven innovation to the existing innovation paradigms

范式创新内涵与特点代表性理论场景驱动创新的超越技术驱动范式以技术为导向的线性自发转化过程突破性创新瞄准重大关键场景和复杂性需求,以使命或战略为引领,驱动技术、市场和创新要素有机协同整合与多元化应用需求拉动范式以市场为导向、以利润为目的的线性过程体验经济技术需求耦合驱动范式市场环境与企业能力尤其是技术能力匹配整合的连续反馈式链环过程设计驱动创新整合范式战略视野驱动下的全面创新、开放式创新和协同创新整合式创新蕴含全新的整合观和系统观,强调以重大需求和使命为牵引,重视差异化、精准性的场景任务设计,构建共生共创共赢的创新生态系统数字生态范式在整合范式基础上关注新兴数字技术,高度重视创新联合体、创新生态基础上的技术积累与环境应变力产业数字化动态能力

3 场景驱动创新的理论逻辑

3.1 场景驱动创新的战略重点

场景驱动创新的战略重点不同于以往的技术驱动范式,其蕴含全新的整合观和系统观,强调以重大需求和重大使命为牵引,加强场景任务设计,构建共生共创共赢的创新生态系统。

场景驱动创新生态系统建设的战略逻辑主要体现在5个方面:第一是使命牵引;第二是场景需求与技术创新的双轮驱动;第三是努力瞄准场景驱动创新的引领性、战略性、多样性、精准性、整合性、强韧性等六大特征,推进场景构建、问题识别、技术体系设计与技术创新应用;第四是通过数字化创新平台和高能级创新联合体的载体建设,强化多元主体协同创新,加速项目、资金、基地、人才和数据等创新要素一体化高效配置;第五是深化包括创新链、产业链、人才链、资金链、政策链在内的五链融合,打造共生共创共享共赢的创新生态系统,为国家、区域、产业、组织高质量发展和共同富裕目标实现持续提供高水平原始性创新、关键核心技术以及高素质创新型人才支撑。

3.2 场景驱动创新的过程机制

场景驱动创新过程主要包括场景构建、问题识别、(场景)任务设计和技术创造与成果转化应用。该过程体现了场景驱动特质,即技术创新与应用场景在创新全过程的高度融合,因此能够超越传统的创新链式、环式和网络集群模式,突破科技成果转化瓶颈问题,实现技术、需求、要素、场景的有机整合,以及 “沿途下蛋”式创新和多元化应用。

在这一动态过程中,场景驱动战略、技术、组织、市场需求等创新要素和情境要素有机协同整合。其内在机制包括由使命和愿景牵引凝聚而成的战略共识、数字技术和跨界场景驱动形成的共生生态,以及基于共生、面向共识的共创共赢。场景驱动创新的本质是多元主体价值共创共生,关键在于识别场景需求痛点和问题难点,进而围绕场景问题,设计面向场景需求的解决方案,最终实现技术创新与应用。既包括现有技术的创造性组合应用,也包括瞄准技术空缺开展“从0到1”的原始性创新,乃至“从无到0”的面向“无人区”的基础科学探索。

场景驱动创新机制的实现有赖于创新思维和创新管理模式的全方位转型。也即,创新思维要从线性迈向融合,从竞争转向竞合,从零和博弈走向共生共赢[32-34];从吸收转化的创新追赶迈向洞见未来的创新引领,强调未来需求和使命愿景的引领[23,35];从注重稳态管理和核心能力迈向强调韧性组织和动态能力[7,34-35];从关注因果关系到同时兼顾相关关系和因果关系[4,38];从少数人基于经验的决策模式转向基于海量数据开展动态预测的智能决策模式[21,26,28]。

4 场景驱动的创新路径与实践探索

在探究场景驱动创新的内涵特征、战略思路和价值创造典型过程机制的基础上,进一步探索场景驱动创新的差异化路径和实践机制,这对深入理解和应用场景驱动的创新范式、加快创新驱动发展尤为重要。场景驱动创新的实践路径取决于场景中的问题和需求,因此存在场景化设计的差异,其关键在于面向未来趋势与愿景需求,从“国家—区域—产业—组织—用户”等不同维度的突出问题着手,针对性设计场景任务,构建技术架构、转化机制与治理体系,打造场景创新生态,从而兼顾场景驱动模式的引领性、战略性、多样性、精准性、整合性、强韧性等共性特征,以及边界、创新需求层次、创新主体能级等个性化特质。

4.1 国家场景驱动的创新路径与实践探索

国家层面重大场景驱动的创新发展路径,侧重于国家安全与强国建设的使命目标和未来场景。其立足于新发展阶段、贯彻新发展理念,瞄准社会主义现代化强国建设目标和科技创新2050远景目标,以高水平科技自立自强、国防强国、乡村振兴、共同富裕、“双碳”目标、人类命运共同体建设等为重大需求。在历史使命和远景需求的牵引下,面向事关经济社会可持续发展的重大安全问题、重大民生问题和科学探索问题,以战略视野驱动核心技术攻关体系构建。同时,发挥新兴举国体制的制度优势,推动由科技领军企业牵头主导、由高校院所提供基础研究和高水平人才支撑、政府提供引导和治理的高能级创新联合体建设;促进高水平原始创新、关键技术突破与国家重大发展需求的紧密融合,真正实现创新驱动社会主义现代化强国建设。

国际量子研究院的建设体现了国家层面场景驱动创新模式的实践。长期以来,量子科技领域“卡脖子”形势严峻。习近平总书记在2020年中央政治局第二十四次集体学习时强调,加快发展量子科技对促进高质量发展、保障国家安全具有非常重要的作用。国家“十四五”规划进一步提出,瞄准量子信息等前沿领域,对量子科技前沿技术攻关作出重大部署。在深圳量子科学与工程研究院的牵头和南方科技大学等科技力量的积极参与下,国际量子研究院正式成立。其以科技强国建设为使命,瞄准量子科技优先发展的战略需求,快速布局基础研究并构建关键核心技术攻关体系,显示出强大的科技创新驱动力,正成为粤港澳大湾区量子科学中心建设的主力军。

4.2 区域场景驱动的创新路径与实践探索

区域场景驱动的创新发展路径,需要聚焦区域高质量发展的重大需求、目标任务和场景痛点。须以国家重大区域和核心城市的发展战略为顶层设计,在使命与需求的引领下,聚焦京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设、北京国际科技创新中心建设、海南自由贸易港建设等重要场景,在区域功能科学定位、区域现状综合评价、区域发展全面规划、区域问题分析解构的基础上,明确区域场景任务设计并确立关键技术体系架构。进而在国家与地方政府的顶层设计引导下,形成多方力量共识一致协同参与、多种资源要素高效流转合理调配的高能级区域创新与应用平台,促进区域创新布局完善、区域创新能力强化以及区域战略地位提级。在区域场景的整合驱动下,区域创新供给不再聚焦于区域发展过程中的单一需求痛点,而是综合考虑区域整体目标和重点场景建设,在从设计到落地的全流程中与区域发展需求达成动态平衡。

北京国际科技创新中心建设中的冬奥场景是区域场景驱动创新的典型范例。依托冬奥场景,北京龙头央企、中小科技企业、一流大学和科研院所汇聚国际科技创新中心,明确了智能场馆建设、5G云转播、公共卫生安全等细分场景任务。针对关键核心技术研发应用难点,打造出由国家战略科技力量主导的重大原始创新成果产出路径,进而形成后奥运时代体现首都特色、场景与技术双轮驱动的智慧城市发展范式,即以新技术支撑城市场景运行、以城市场景为新技术提供全域应用空间。

4.3 产业场景驱动的创新路径与实践探索

产业场景驱动的创新发展路径,重点在于场景驱动产业技术应用和创新跃迁。其以新兴技术应用与突破、新兴产业培育与引爆、新兴业态赋能与激活为愿景,以产业共性需求为牵引,强调对前沿科技发展趋势和前瞻性商业模式的把握。也即瞄准产业未来场景构建方案,实现未来洞见和前沿引领。在产业场景创新过程中,新兴数字技术的发展和应用提升了数据要素的战略价值,颠覆了上下游连接关系,重塑了组织与行业边界。促使创新主体采用更具整体性的思维方式,逐步形成以科技型企业尤其是新物种企业为主导、以数字技术和数字基础设施为支撑、以数据融通共享和业务广泛连接为特征、以价值共生共创为内核的产业数字创新生态系统,打造灵活性高且韧性强的产业数字化动态能力[7],进而带动产业持续创新和升级跃迁。

用友是重大产业场景驱动创新的典型实践。用友深耕企业服务产业,将研发体系定位在覆盖大部分应用场景及行业领域,从而支撑丰富的业务场景与广泛的客户需求,打造战略引领、场景驱动、技术筑基、管理保障的数字化动态能力,营建全球领先的聚合型企业服务生态。公司瞄准企业和公共组织数智化场景,建立从平台、领域、重点行业到生态的产品与技术创新体系,进而在覆盖多个领域、数种场景的开发需求下针对不同类型客户,因地制宜地提供解决方案,形成个性化优势。

4.4 组织场景驱动的创新路径与实践探索

组织场景驱动的创新发展路径,强调组织要瞄准自身研发、制造、销售、财务、组织管理等多样化内部场景的痛点,通过数字技术和数据要素精准赋能创新全过程,从而加快自身的数字化转型。同时,通过自身的数字化转型,发挥数字化生态优势,吸引多元利益相关主体参与共创,链接和赋能更多组织场景。

海尔三翼鸟作为智慧家庭场景生态品牌,是组织场景驱动下的典型创新实践案例。秉持“撕掉家电制造业标签,打造全场景生态解决方案”的转型战略,三翼鸟围绕智慧厨房和卧室场景,构建B2C家电家居家装一体化平台、“1+3+5+N”智能家装资源整合平台、家装数字化效率平台。同时,与红星美凯龙、索菲亚等领域头部品牌打造大家居TOP生态联盟,共享创意、共同研发、共建方案,打造以智家大脑作为智慧家庭生态场景的核心基础设施,进而实现“门槛高、标准高、体验好”的差异化商业模式,在实现自身服务模式转型的同时,不仅带动行业整体转型升级,还加速科技从产品向场景的研发升级。

Magic Box智能移动服务平台是广汽集团在组织场景驱动下的突破性创新成果。集团以“移动生活的价值创造者”为愿景,面向移动场新服务场景,将场景洞察、场景设计和场景测试嵌入汽车模糊前期原型创新与整车开发阶段,打造“软件+硬件+服务”的一体化系统,实现“服务找人”的创新模式,带动汽车设计从技术研发、产品创新进化为服务创新与社会创新。

4.5 用户场景驱动的创新路径与实践探索

用户场景驱动的创新发展路径,强调以核心用户和潜在用户实践情境中存在的需求痛点为抓手,“技术+模式”双路并举,通过组合现有技术、突破新兴技术和发掘新商业模式、确立价值主张,创造新产品、新要素、新商业模式,乃至开辟新市场和新领域。用户场景为技术创新与市场需求的融合提供了更真实且更高效的载体。一方面,应用场景催生用户需求,在场景中针对性开展技术创新活动,有助于将产品服务卖点同用户需求对接,更容易抓住用户痛点、引发用户共鸣、形成用户粘性,从源头破解技术创新成果转化问题。另一方面,在场景中开展技术应用转化更容易被用户感知和体验,激励用户参与创新,且新场景往往能创造新需求,进而实现从技术到产业的规模化发展。

盒马鲜生是用户层面新零售场景驱动创新的典型探索。随着生鲜新零售的日益普及和消费需求的持续升级,消费者和社区对于生鲜食品消费的需求愈发聚焦于质量与安全性。盒马瞄准生鲜新零售发展的首要痛点,利用大数据、物联网、区块链等数字技术,进行社区生鲜新零售 “人货场”等全场景赋能方案设计,推出“盒马溯源计划”。这一创新使消费者在盒马App上能够对肉食、蛋奶、蔬菜、水果、水产等超1 700种常见生鲜品类商品进行全链路溯源,引发消费者在食品安全方面的共鸣,以此吸引消费者体验和购买产品服务。

5 结论与展望

本文顺应数字经济时代科技创新的新特征与科技成果转化的新趋势,以及国家、区域、产业和组织高质量发展对新的创新范式的呼唤,在系统回顾传统技术创新范式的基础上,针对数字时代高度不确定性、高度复杂性给技术创新理论与范式带来的变化及挑战,基于整合观和系统观,瞄准未来发展场景和愿景需求,结合领先企业、产业和区域创新管理实践的经验与案例,提出一种全新的创新范式——场景驱动的创新,即以场景为载体,以使命或战略为引领,驱动技术、市场和创新要素有机协同整合与多元化应用。

本文贡献主要表现为以下方面:首先,从技术创新与科技成果转化角度,在系统回顾传统技术创新范式演进的基础上,针对数字经济时代对现有范式提出的挑战,结合东方哲学中的整合观与系统观,提出“场景驱动创新”这一独特创新范式,即应用场景支撑和使命战略牵引下的技术创新与场景需求的双轮驱动。场景驱动创新是顺应数字经济发展,满足企业技术创新管理需求及支撑产业韧性增强、区域协调发展和科技强国建设的原创性理论范式,也是进一步优化企业和产业全球创新引领力、提升区域和国家科技创新能力、推动人类命运共同体建设的创新政策设计与实战思维。

其次,场景驱动创新强调场景驱动及使命引领的意义,具有引领性、战略性、多样性、精准性、整合性、强韧性等六大特征。对于理解中国重要科技领域和新兴领域的创新实践,帮助企业管理者和政策制定者基于场景与战略的技术创新能力提升策略,实现未来洞见和前沿引领具有重要实践价值。

最后,场景驱动创新提供了面向政策的启示,对国家和政府部门瞄准重大场景,优化顶层战略设计、完善科技创新政策,从而对实现高水平科技自立自强具有重要意义。对我国科学探索、工程科技、民生安全、军民融合等领域创新发展意义重大,是数字时代我国在重大科技创新领域取得原始性创新突破、赢得全球领先优势的经验升华,也是指导我国在未来完善国家、区域和产业创新体系,强化战略性新兴产业和未来产业优势,促进量子通信、航空航天、人工智能等领域重大技术突破,进而实现从创新追赶到创新引领这一关键转型的重要思维范式和政策着眼点。

目前场景驱动创新范式已引起学术界、企业界和科技政策领域的广泛关注,但仍面临突出的实践难点如场景选择与设计中对社会价值的重视不足[19]、场景生态治理体系缺失,以及政策难点如数字技术和数字场景打破社会领域界限带来新秩序并引发新矛盾[39],需要进一步深化理论建构、实践探索和政策引导。对此,还应在开展场景驱动创新时,深化对场景多重特征的理解,强化使命和战略视野,关注国家、区域、产业、组织、用户间的价值共创共生。未来,场景驱动创新应加强对社会新型议题和发展趋势如老龄化、气候变暖、共同富裕等的重视,同时,进一步关注宇宙起源、地外生命探索等面向人类文明的场景,以场景驱动国际合作创新和人类命运共同体担当。

参考文献:

[1] 陈劲, 阳镇, 朱子钦.新型举国体制的理论逻辑、落地模式与应用场景[J].改革, 2021,38(5): 1-17.

[2] 尹西明, 陈泰伦, 陈劲, 等.面向科技自立自强的高能级创新联合体建设[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版), 2022, 51(2): 51-60.

[3] 王玉荣, 李宗洁.互联网+场景模式下反向驱动创新研究[J].科技进步与对策, 2017, 34(20): 7-14.

[4] 江积海, 阮文强.新零售企业商业模式场景化创新能创造价值倍增吗[J].科学学研究, 2020, 38(2): 346-356.

[5] 尹西明, 王新悦, 陈劲, 等.贝壳找房:自我颠覆的整合式创新引领产业数字化[J].清华管理评论, 2021(Z1): 118-128.

[6] 李健, 渠珂, 田歆, 等.供应链金融商业模式、场景创新与风险规避——基于“橙分期”的案例研究[J].管理评论, 2022, 34(2): 326-335.

[7] 尹西明, 陈劲.产业数字化动态能力:源起、内涵与理论框架[J].社会科学辑刊, 2022,44(2): 114-123.

[8] 朱志华.场景驱动创新:科技与经济融合的加速器[J].科技与金融, 2021,5(7): 63-66.

[9] 陈劲.加强推动场景驱动的企业增长[J].清华管理评论, 2021,11(6): 1.

[10] 张华胜, 薛澜.技术创新管理新范式:集成创新[J].中国软科学, 2002,17(12): 7-23.

[11] 丘海雄, 谢昕琰.企业技术创新的线性范式与网络范式:基于经济社会学视角[J].广东财经大学学报, 2016, 31(6): 16-26.

[12] LYNN L H, MOHAN REDDY N, ARAM J D.Linking technology and institutions: the innovation community framework[J].Research Policy, 1996, 25(1): 91-106.

[13] 柳卸林, 何郁冰.基础研究是中国产业核心技术创新的源泉[J].中国软科学, 2011,26(4): 104-117.

[14] KUKUK M, STADLER M.Market structure and innovation races/marktstruktur und innovationsrennen[J].Jahrbücher fur Nationalo konomie und Statistik, 2005, 225.

[15] KLINE S J, ROSENBERG N.An overview of innovation.the positive sum strategy:harnessing technology for economic growth[M].Washington DC: National Academy Press, 1986.

[16] 陈劲, 尹西明, 梅亮.整合式创新:基于东方智慧的新兴创新范式[J].技术经济, 2017, 36(12): 1-10,29.

[17] 俞荣建, 李海明, 项丽瑶.新兴技术创新:迭代逻辑、生态特征与突破路径[J].自然辩证法研究, 2018, 34(9): 27-30.

[18] 尹本臻, 邢黎闻, 王宇峰.场景创新,驱动数字经济创新发展[J].信息化建设, 2020,23(8): 54-55.

[19] 王新刚.场景选择与设计:内外兼修方得正果[J].清华管理评论, 2021,11(6): 80-86.

[20] OWEN R, MACNAGHTEN P, STILGOE J.Responsible research and innovation:from science in society to science for society, with Society[J].Science and Public Policy, 2012, 39: 751-760.

[21] 莫祯贞, 王建.场景:新经济创新发生器[J].经济与管理, 2018, 32(6): 51-55.

[22] KENNY D,MARSHALL J.Contextual marketing:the real business of the Internet[J].Harvard Business Review,2000, 78(6):119-125.

[23] 孙艳艳, 廖贝贝.冬奥场景驱动下的北京国际科创中心建设路径[J].科技智囊, 2022,28(5): 8-15.

[24] 刘昌新, 吴静.塑造数字经济:数字化应用场景战略[J].清华管理评论, 2021,11(6): 92-96.

[25] 陈春花.2022年经营关键词[J].企业管理, 2022,43(2): 11-13.

[26] 李高勇, 刘露.场景数字化:构建场景驱动的发展模式[J].清华管理评论, 2021,11(6): 87-91.

[27] 钱菱潇, 王荔妍.绿色场景创新:构建数字化驱动的发展模式[J].清华管理评论, 2022,12(3): 34-41.

[28] 邹波, 杨晓龙, 董彩婷.基于大数据合作资产的数字经济场景化创新[J].北京交通大学学报(社会科学版), 2021, 20(4): 34-43.

[29] 尹西明, 林镇阳, 陈劲, 等.数据要素价值化动态过程机制研究[J].科学学研究, 2021, 40(2): 220-229.

[30] 尹西明, 林镇阳, 陈劲, 等.数字基础设施赋能区域创新发展的过程机制研究——基于城市数据湖的案例研究[J].科学学与科学技术管理, 2022,43: 1-18.

[31] SHARMA R S,YANG Y.A hybrid scenario planning methodology for interactive digital media[J].Long Range Planning,2015,48(6):412-429.

[32] 卢珊, 蔡莉, 詹天悦, 等.组织间共生关系:研究述评与展望[J].外国经济与管理, 2021, 43(10): 68-84.

[33] 陈春花.价值共生:数字化时代新逻辑[J].企业管理, 2021,42(6): 6-9.

[34] 陈春花, 朱丽, 刘超, 等.协同共生论:数字时代的新管理范式[J].外国经济与管理, 2022, 44(1): 68-83.

[35] 陈劲, 陈红花, 尹西明, 等.中国创新范式演进与发展——新中国成立以来创新理论研究回顾与思考[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版), 2020, 49(1): 14-28.

[36] 陈春花, 刘祯.水样组织:一个新的组织概念[J].外国经济与管理, 2017, 39(7): 3-14.

[37] 陈春花, 朱丽, 钟皓, 等.中国企业数字化生存管理实践视角的创新研究[J].管理科学学报, 2019,28(10): 1-8.

[38] 万碧玉.应用场景驱动下的数字孪生城市[J].中国建设信息化, 2020,26(13): 48-49.

[39] 徐顽强.数字化转型嵌入社会治理的场景重塑与价值边界[J].求索, 2022,42(2): 124-132.

(责任编辑:胡俊健)