0 引言

理论与实践均表明,团队创业是当前最主要的创业形式。与个人创业相比,团队创业虽然在资源整合和商机开发等方面具有优势,但由于内部成员的多样性,因此很难像个体创业者一样,完全充分发挥1+1>2的协同效应,即企业家能力[1]。企业家能力历来被看作是创业成功的关键[2],对个体创业者而言,其企业家能力体现为个人异质性人力资本;对于创业团队来说,其企业家能力则体现为各成员异质性人力资本的互补与协同,反映在创业团队的异质性结构上。创业团队异质性是指团队成员在人口特征、经验、认知观念、价值观等方面表现出的差异性[3]。现有研究指出,创业团队异质性结构与创业绩效之间的关系并不确定。原因在于,异质性结构既可能有利于人力资本的互补与协同,进而发挥企业家能力,也可能阻碍企业家能力发挥。因此,值得探讨的问题是,创业团队异质性结构是如何影响团队行为或过程,最终影响团队或新创企业绩效的?由此带来的变化是关注焦点由结果转向过程,考察的因素也主要集中在行为(如战略决策、领导行为、团队冲突等)和过程(如集体认知、团队凝聚力)两个方面[4-5]。

然而,仅仅考察创业团队的行为和过程,对于全面深刻地揭示创业团队异质性与创业绩效间的关系仍然是不够的,因为其忽视了创业团队的制度因素[6]。创业团队如果缺少合适的团队制度作为保障条件,尽管团队构成很合理,也可能只是“看上去很完美”,难以实现和维持理想的团队合作,发挥不出应有的团队优势。因此,从治理视角考察通过团队制度促进创业团队有效合作,是值得探索的重要问题。

朱仁宏等[7]指出,在讨论团队创业的新创企业公司治理时,存在两个竞争性理论视角,即委托代理和人力资本激励。与一般高层管理团队属于资金合作性质,并且只作为职业经理人代理股东开展经营活动相比,创业团队具有真正的“人资两合”性质,且作为一个整体,既是经营者也是所有者,集股东、董事和高管层角色于一身[8],在新创企业中拥有的权力是独一无二的[9]。因此,从治理目的看,新创企业必须同时解决两个问题:一是委托代理问题。尽管团队成员是企业所有者,但在信息不对称情况下,各人拥有的剩余索取权、控制权与其创业目的和能力往往不一定匹配。因此,必须采用合适的正式契约机制监控和激励各成员,使得成员有效开展团队协作,产生整体效益。 二是人力资本激励问题。创业团队因经济与社会交换关系走到一起,是人力资本和情感的有机集合体,团队成员不可能像高管那样“空降”或撤换。在团队成员存在差异与分歧的情况下,如何保持良好的情感与认知关系,在互补协作基础上,充分、有效发挥各自优势,形成团队效应,必然是创业团队治理中面临的另一个核心问题。团队创业本质上属于团队生产活动,创业团队成员通常有着不同背景、经验、偏好和行为方式(异质性),合作动机也可能不同,在创业过程中容易出现偷懒或“搭便车”等机会主义行为和团队协调问题。如果能够根据创业团队异质性结构,采取与之相适应的治理模式,发挥激励和约束功能,就可以减少团队合作中的机会主义行为和协调问题,有助于提高创业绩效。

本文借鉴产业经济学中的结构—行为—绩效(SCP)模型,从人力资本理论和交易费用理论视角,构建创业团队异质性—团队治理—创业绩效的研究框架,以考察创业团队如何根据其异质性结构,采取相应的治理机制,有效激励人力资本投资并节约协调成本,进而提升创业绩效。与已有研究相比,本文边际贡献主要体现在两个方面:首先,已有研究仅针对创业团队行业经验异质性与治理模式、创业企业成长绩效之间的关系进行探讨,虽然研究问题更聚焦,但对于从团队治理角度,全面展现创业团队整体异质性结构与创业绩效之间的关系显然是不够的,只是揭开了“冰山一角”。本文考察的是更具能动性的创业团队深层次异质性,不仅包含谷盟等[10]的行业经验异质性,还有其它类型的经验异质性和价值观异质性,同时,考察的创业绩效也更加完整,不仅包含创业成长绩效,还有相应的财务绩效。因此,本文能够更加全面深刻地反映创业团队异质性结构、团队治理与创业绩效三者之间的作用关系。其次,谷盟等[10]只考察了行业经验单一的一种异质性类型,其认为异质性结构对团队治理的影响是同质化的,并且在其实证研究中得到检验。本文研究表明,团队治理具有不同模式,相应地,各治理模式也具有一定适用范围和边界;不同类型创业团队异质性结构需要与之相匹配的治理模式加以激励和约束,异质性结构对团队治理的影响不是同质化而是异质化的。在上述问题上,本文给出了更为完整准确的回答。

1 文献回顾与研究假设

1.1 创业团队异质性

创业团队是由两个及以上具有共同愿景与目标,共同创办新企业或参与新企业管理,拥有一定股权且直接参与战略决策的人组成的特别团队[11]。创业团队异质性就是创业团队成员特点的多元性。从团队构成看,由于创业团队是由两个及以上人员组成的,因此每个人在人口统计学变量上呈现出各不相同的特性。Jackson等[12]就曾指出,这些不同特性不仅包括人口统计学特征,还包括每个人的个性特征;Katzenbach & Smith[13]延续了这种观点,在剔除一些与商业活动无关的因素后,将团队异质性定义为每个人不同个性、能力和思想,并且能够对团队目标与绩效产生影响的因素集合。从团队选择看,由于团队领导者倾向于拒绝平庸、同质化严重的团队,因此团队异质性是指团队刻意吸收具有不同特质成员进入团队表现出来的一种团队整体特性。

创业团队异质性通常被认为是一个多维度概念,不同学者从不同角度对其进行了细致分类。早期对团队异质性的划分,主要依赖于研究者获取个体数据的难易程度,以及变量易于观察测量的程度,因此人口统计学特征成为当时最主流的划分依据。然而,这一分类标准存在的问题是,难以用一套成熟的理论对其与创业绩效或团队效能之间的关系作出有效解释,并且得到的结论往往前后不一致甚至相互冲突。于是,后续研究开始将重点放在与人的个性和工作任务相关的分类及其对绩效产生的影响上。例如,Jackson(1992)根据与团队工作的相关性,提出任务取向异质性和关系取向异质性,前者涵盖与工作紧密相关的要素,包括成员工作经验和教育水平等,后者则涵盖与社会交际相关的要素,包括性别、年龄、人格、个性等;Jackson等(1995)将团队异质性区分为可见异质性和不可见异质性,其中人种、年龄和性别等可见差异被视为可见异质性,而教育、技能、价值观等不可见差异则被视为不可见异质性;Maznevski[14]将团队异质性分为角色相关异质性和内在固有异质性,前者衡量成员在团队中的角色差异,后者衡量团队成员个人特质上的差异;Bell[15]将异质性分为浅层次异质性和深层次异质性,前者是指团队成员之间的人口统计学差异,后者则包括态度、信仰、价值观和个性差异;Jehn等[16]采用三分法对团队异质性进行更为全面的分类,将其划分为3个类别集群,即社会类别异质性、信息异质性和价值观异质性,其中社会类别异质性是指人口统计特征差异(种族、性别和民族),信息异质性是指团队成员拥有的知识和观点差异,这可能源自团队成员在教育、培训和工作经验等方面的多样性,价值观异质性是指团队成员在个性、信仰和价值观上的差异;Zhou&Rosini[17]的划分方法与Jehn等[16]基本相同,其将团队异质性区分为人口统计异质性、信息异质性与人格异质性。

综上可知,目前对创业团队异质性的分类趋势已基本形成,主要以Finkelstein&Hambrick[18]提出的人口统计学异质性和深层特质异质性为基础,根据各自研究内容、目的划分,虽然有所差别,但并没有产生相互冲突。因此,参考现有划分标准,考虑本文关注重点是人的主观能动性深层次特性差异,将团队异质性划分为经验异质性和价值观异质性。经验和价值观差异不易观察,却与工作高度相关。经验异质性主要考虑行业和职能经验差异,这些经验差异能够给创业团队知识结构带来不同性质的改变。价值观异质性主要考虑团队成员的工作态度、生活态度和处事原则等差异,价值观差异很大的创业团队犹如“定时炸弹”,若能处理好,则可以使团队保持警惕和活力,提高创业团队反应速度;若处理不好,则可能导致团队冲突愈发激烈,最终导致创业失败。

1.2 创业团队治理

创业团队治理是创业团队成员间的一种激励与控制机制,即通过采用一整套正式与非正式制度安排,合理界定与配置创业团队成员间的权利和职责,并协调其相互合作与互动,使得创业团队成员在求同存异基础上,能够有效平衡个人独特的人力资本优势并发挥1+1>2的团队效应,以保证创业决策的科学性、有效性,从而实现成功创业的目标[8]。较为典型的团队治理模式有两种,一种是强调各参与者间的契约及正式规章制度的契约治理(Contractual Governance),主要用于防范机会主义和保障各方关系[19],控制各方互动或交易风险;另一种是关系治理(Relational Governance),其以信任为主,通过社会关系和共同准则,治理各参与者的关系。第一种治理模式主要通过一系列具体监控措施、详细职责、权利及或有事项等定义其成果[20]。从节约交易成本角度考虑,创业团队与其成员订立的契约,既可能是成员刚加入团队时签订的,也可能是新创企业规章制度中的某些限定,但必须是“白纸黑字”明文规定的。契约治理以正式制度和规则开展激励与控制,以确保创业团队成员的人力资本不会因人治的不良互动关系而流失,且使之在有利于企业发展的方向上发挥优势,从而实现个人与团队双赢[21]。朱仁宏和李新春[22]依据《中华人民共和国公司法》和创业团队合伙实践,将创业团队契约治理界定为股份配置、收益权配置和自主权配置。本文沿用这一划分方法。关系治理模式则以团队成员间的信任为主,主要是基于人本主义范式的自我履行,遵循“社会人”的假设,认为团队成员会自发协调好与其他成员的关系,由信任、承诺、灵活性及联合解决问题4类规则构成[23]。但是,正如Ring&Vandeven[24]指出,关系治理中的规则很大程度上会随时间而变化、随情境而改变,从而造成其产生治理作用的因果关系不太明晰,并且极易受到外界因素的影响。因此,对于创业团队中的关系治理,本文借鉴创业团队演进的“好聚、好处、好散”观点[8],将目光聚焦在创业团队初创期,正好是从“好聚”到“好处”的过渡。延续许蓉[25]对关系治理维度的划分,本文同样从共同愿景、既有关系、团队认同和相互信任4个方面对关系治理进行刻画。

作为两种可供选择的治理模式,契约治理与关系治理是相互替代还是相互补充?持替代观点的学者认为,当团队中的信任与关系规范处于良好状态时,关系治理就能独自有效发挥作用,此时,契约治理就是多余的[26];当签订的契约能够有效将岗位职责与任职成员相匹配时,即便不进行关系治理,也可以避免团队沟通障碍、团队冲突等问题。持互补观点的学者却认为,即便团队成员关系处于非常良好的发展期,但清晰明了的契约条款更能激励各方合作信心[27],并且条款中包含明确的权力与职责、长期承诺以及对机会主义的惩罚等,能够减少信息不对称、营造平等氛围,有利于促进关系治理的发展。一个创业团队如何选择正确的治理模式,首先要明确的是,创业团队成员既不是等级关系,也不是纯粹的市场关系,而是同时拥有所有权与经营权、相对独立却又相互依存地进行分工协作的伙伴关系[22]。因此,不言而喻,作为股东与高层管理团队的综合体,创业团队不仅享有不同程度的创业收益权,也承担着不同程度的创业风险[28]。因此,在非市场、非等级的伙伴关系中,订立契约既应有书面形式,还应有口头形式,即在良好的创业团队治理机制中,正式的规章制度和非正式的关系规范可以共存,这有利于降低团队内部沟通协调成本,这一点已被众多研究证实[29]。

1.3 创业团队异质性与创业绩效

目前学术界对创业团队异质性与创业绩效之间的相关性并未得出定论[30],但多数实证研究证实前者会对后者产生积极影响[31]。之所以两者之间的关系非常复杂,一个重要原因是对创业团队异质性未加区分而笼统进行分析,从而忽略了不同异质性之间的差异[32]。Price等[33]研究发现,人口统计特征等浅层次创业团队异质性对团队绩效的影响会随时间逐步弱化,而经验和价值观等深层次异质性对团队绩效的影响会不断增强。因此,要将考察重点放在深层次的经验和价值观异质性与创业绩效间的关系上。

崔小雨等[30]指出,优秀的创业团队成员不但是企业最宝贵的人力资源和获取持续竞争优势的关键所在,而且还是企业的战略性资源。创业团队的独特能力可以为企业提供核心竞争力,而核心竞争力又为企业发展奠定基础。由此可见,创业团队合理构成对新创企业财务绩效及成长都具有极为重要的意义。

创业团队经验异质性主要包括行业经验和职能背景多样性。创业团队拥有丰富的行业经验,一方面有利于发现机会,强大的认知能力使创业团队在面对机会时能够准确作出判断和决策,并在充分的经验和技能保证下,使得被选择的机会得以高效执行,实现创业企业快速成长;另一方面,丰富的行业经验能够帮助创业团队全面系统分析行业态势和问题,有利于提高决策尤其是一些非程序化决策质量,对组织绩效具有促进作用[10]。Eisenhardt[34]研究发现,团队行业经验异质性正向影响销售增长,并且这种正向影响随企业存续时间而增强;吴岩[35]也证实行业经验异质性与创业绩效具有正相关关系。在进行创业前,创业团队成员职业生涯经历过的不同类别职位、承担过的不同职能共同构成其职能背景,能反映创业团队成员对不同专业知识和技能的掌握情况。从社会资本视角看,职能背景异质性高的创业团队成员,在先前工作中接触的外界利益相关者往往具有多样性,从而能为新创企业提供丰富、多元的外部资源。Finkelstein[36]研究发现,职能背景对创业团队成员分析问题和决策制定有显著影响,职能背景异质性较高的高管团队可以更好地应对环境复杂性。原因在于,创业团队职能背景异质性程度越高,整个团队知识结构和专业技能就越全面和多元,团队综合管理水平和管理能力也就越高。此外,还可以从隐性和显性两个角度阐述职能背景异质性对组织绩效的影响。如Bunderson&Sutcliffe[37]指出,隐性职能背景异质性可以促进创业团队成员之间的信息共享,从而更好地整合有用信息,作出正确决策。随着创业团队显性职能背景异质性提高,整个团队在决策时能够运用的知识、视野、经验和能力也会得到扩展。基于此,本文提出以下假设:

H1a:创业团队经验异质性正向影响创业绩效。

创业团队价值观异质性体现团队成员在工作态度和处事原则等方面的差异,是创业团队异质性的一个显著特征[33]。对于特定问题,人们会习惯性地相信并依赖自己的工作方式和处世原则,价值观在很大程度上决定解决问题的思路和方法[36]。价值观异质性意味着创业团队在没有先前经验和既定程序可供参考的情况下,面对重大意外事件或工作时,能够从不同认知、判断、角度、方法中找到解决方案、作出最优决策,从而圆满完成任务,提升创业绩效。既有研究也支持了这一观点,如Williams & O'Reilly[39]指出,价值观异质性能够为创业团队带来多元想法和观点,有利于团队创新,但也容易产生团队紧张和冲突,如果能将紧张和冲突控制在适宜水平,则有助于创业团队分析和解决问题,最终产生高效的团队决策、获取良好的创业绩效。创业团队成员价值观异质性建立在共同利益与目标的基础上,能够做到求同存异[35]。认知判断和处事原则不同,使得不同成员看待问题的角度和层次各不相同,有利于整个团队考虑问题更为细致全面,即使成员之间可能会因观点分歧产生冲突,但这种冲突往往是良性的,甚至能够碰撞出思想的火花,产生新观点和新方法,有利于企业创新发展。由此,本文提出以下假设:

H1b:创业团队价值观异质性正向影响创业绩效。

虽然创业团队经验异质性和价值观异质性对创业绩效具有正向影响,但正如大多数学者指出,创业企业成长受内外部多种因素影响,创业团队异质性与创业绩效之间不只是简单的因果关系。也即,在创业团队异质性影响创业绩效的作用链条上,还有一些重要的情境变量起调节或中介作用,对此必须予以关注。

1.4 创业团队治理的中介作用

1.4.1 创业团队异质性与创业团队治理

创业团队经验异质性、价值观异质性能够为新创企业开展具体工作带来新的创意和想法,有利于创新行为产生。然而,团队成员在经验与价值观上的不一致和差异容易引发冲突行为,不利于形成团队凝聚力和协同效应,必须进行有效治理[40]。

经验来源于对过往习惯性行为模式和认知结构的知识累积[41]。由于个体内在心理和生长环境各不相同,因此对待客观事物的认知和行为不可能完全一样,都带有鲜明的个人标签。作为对过往认知和行为等知识积累的经验,其存在使得人的认知和行为具有典型的路径依赖特征[42],但即如何认识当前面对的工作任务并采取何种有效措施,在很大程度上取决于过往曾经面对类似情形时的具体实践。这就意味着,当创业团队经验异质性水平较高时,面对同样的工作和问题,每个团队成员都会基于自己的经验寻找完成工作、解决问题的思路和方法。由于每个人的经验并不相同,因此在最终的外在行为上很难协调一致,甚至会产生矛盾和冲突[43]。所幸的是,这种冲突源自于成员因经验差异而形成的认知不一致和行为模式不统一,更多的是针对工作任务本身,而不涉及对其他团队成员的价值判断,因此是良性的认知冲突[40]。但即便如此,仍需要制定有效的治理机制,将其控制在适度范围内,以防止出现负面影响。由于团队认知冲突主要是“对事不对人”的[43],表现为外在行为的不一致,而在价值观和心智模式等内在心理因素上并不存在不可调和的矛盾,因此可通过制定相关规章制度、建立相应的奖惩措施,对冲突行为进行适当约束,以明确各团队成员的行为边界。由此可知,契约对治理创业团队因经验异质性产生的认知冲突是有效的。基于此,本文提出以下假设:

H2a:创业团队经验异质性水平越高,团队越倾向于以契约治理为主。

与经验异质性相比,价值观异质性更为复杂,且极易受年龄、性别、种族、国籍等人口统计学特征差异影响。Prendergast&Stole[44]研究指出,年龄差异使新老团队成员在价值观和工作选择上发生碰撞,年轻员工更渴望加入能证明自己实力的项目,这会促使其进行不间断的探索与创新,而年长员工则更乐意从事稳妥的工作和项目,避免遭遇不确定因素。因此,属于深层次内在心理因素的价值观如果差异过大,会从根本上增加创业团队成员之间的信任危机,使团队面临较高的不确定性和机会主义风险。首先,创业团队中的价值观差异在组建期往往不易察觉,因为此时各成员的人力资本均未得到证实,团队活动重点聚焦在各自工作分配上。当最终证实价值观差异确实过大时,很有可能导致一些团队成员因价值取向无法调和而选择退出团队[8]。其次,价值观异质性给创业团队带来的不仅仅是“对事不对人”的认知冲突,更多的是从心里对某个成员工作、生活方式以及处事原则等的根本性反对,即情感冲突。与经验异质性带来的良性认知冲突不同,情感冲突是典型的“对人不对事”,容易造成团队凝聚力下降、无法形成合力,对其发展极其不利,必须予以坚决制止[42]。由于价值观异质性涉及到团队成员之间的相互信任和关系互动,难以进行外在观察甄别和监督约束,因此更有效的治理方式是关系治理,强化成员内部协调与妥协,弱化外部强制打压,能够起到事半功倍的效果。由此,本文提出以下假设:

H2b:创业团队价值观异质性水平越高,团队越倾向于以关系治理为主。

1.4.2 创业团队治理与创业绩效

已有研究表明,有效的创业团队治理有利于创业绩效提升[45]。如石书德等[6]指出,新企业创业团队既需要契约治理机制,也需要关系治理机制,契约治理对创业团队绩效的影响具有阶段性特征,在企业创立两年之后有显著正向影响,但在此之前影响较弱,而关系治理机制对创业团队绩效的正向影响则非常显著;朱仁宏等[7,21]实证发现,关系治理和契约治理对企业绩效都有显著影响,契约治理越明确,创业绩效越好,同时创业团队成员之间的共同愿景越清晰、相互信任度越高,创业绩效就越好;谷盟等[10]也认为,创业团队契约治理和关系治理均有利于创业企业成长绩效提升,而创业项目的创新性会削弱前者的效应并增强后者的效应。本文从人力资本理论和交易费用理论视角对此加以解释。组织和协调创业者/团队人力资本是新创企业生存与发展的关键。一方面,在创业团队组建初期,难以从外部获得所需资源,如果用于协调团队内部活动的成本过高,则可能影响创业团队的生存与发展。此时,如果创业者/团队个人财富足以支持创业活动,则财富效应使得创业成功的可能性大幅提升,同时也意味着团队成员将其专用性资产投入到创业活动中。另一方面,创业工作并非以一己之力就能够完成,真正持续推动新创企业成长的是每一位团队成员知识和能力的整合,而这一能力效应恰恰是创业团队成功创业最不可复制的因素。在这种情况下,创业团队成员需要对自己拥有的能力进行投资,从而提高其专用性程度。以上两种构成创业者/团队人力资本的财富效应和能力效应,使得团队成员与创业团队、创业团队与新创企业之间存在一种不可分割性。正如团队生产理论认为,采取合适的创业团队治理模式,可以通过节省沟通协调等交易成本,提升创业绩效。

由于创业团队治理能够促进创业绩效提升,而创业团队异质性又分别与创业团队治理和创业绩效正相关,因此可从理论上推导出,创业团队治理在创业团队异质性与创业绩效的关系中起中介作用。由此,本文提出以下假设:

H3a:契约治理在经验异质性与创业绩效之间起中介作用;

H3b:关系治理在价值观异质性与创业绩效之间起中介作用。

2 研究设计

2.1 样本与数据来源

本研究选择正在参与创业项目的创业团队作为样本,主要通过问卷调查收集数据,调查对象主要是正在参与创业的MBA学员以及创业培训班学员。为保证样本选择的有效性,要求调查对象至少正在参与一项创业项目(项目所有权与经营权尚未完全分离),并在项目中担任职务,对项目其他主要成员及项目运营情况有深入了解。朱仁宏等[21]通过采用53个创业团队主创业者与成员的配对数据,发现二者认知高度相关且无显著差异。因此,团队核心成员可以作为创业团队大样本数据的重要来源。共回收166份纸质问卷,剔除未按要求填写、填写不完整或样本不符合要求的问卷,最终得到有效问卷117份。问卷设计包括4个部分,第一部分是对答卷者人口统计特征和创业团队基本信息的调查,其余部分是对相关变量的测量。

在创业团队成员样本中,男性占72.6%,年龄在26~45岁之间占90%以上,担任企业总经理、CEO或董事长等最高职位占54.7%,学历以本科、硕士研究生为主,占82.1%,各行业分布较为均衡。

2.2 变量测量

本研究相关变量测量使用的量表均参考前人研究。同时,根据领域专家意见,本文对题项进行了严谨的翻译,并根据研究情景进行适当调整,通过对量表进行信效度检验,确认其适用性。在语言表述上,题项陈述尽量做到简明易懂。所有题项均使用Likert 5级量表测量,从1~5依次表示程度越来越高。

2.2.1 创业团队异质性

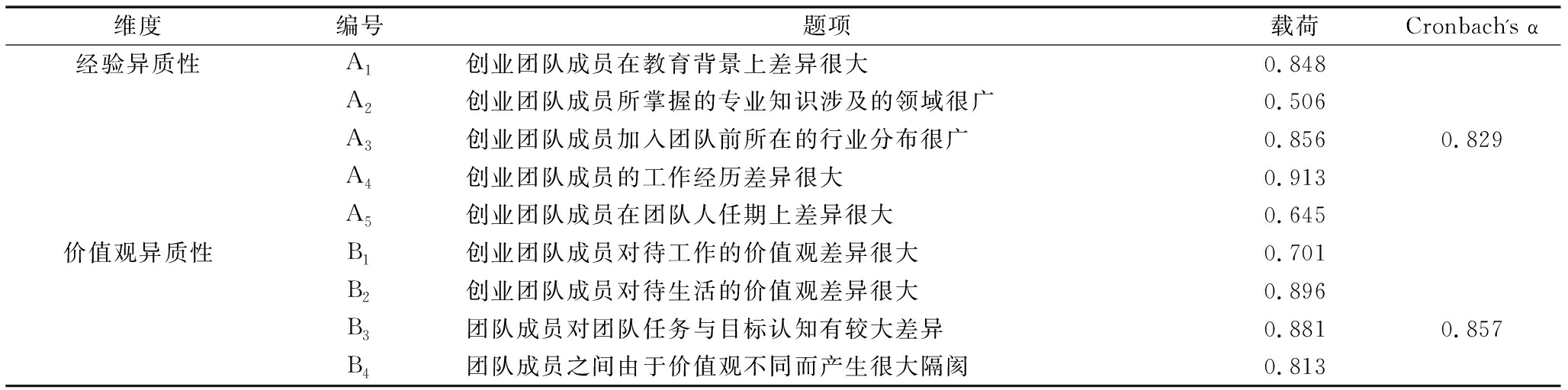

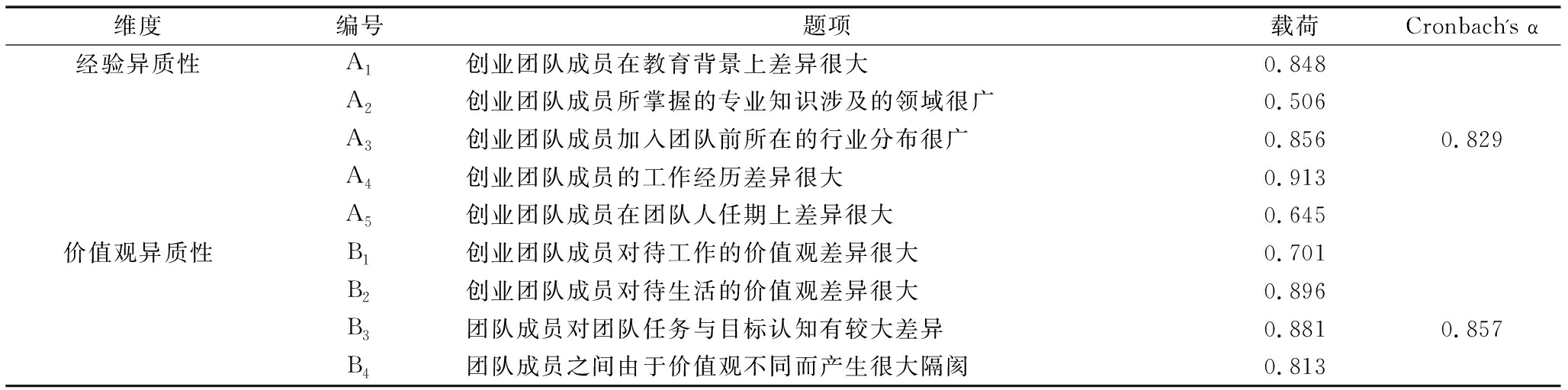

参考Jehn等[16]的研究,本文从经验和价值观两个维度测量创业团队异质性。其中,经验异质性包括5个题项(α=0.829),价值观异质性包括4个题项(α=0.857)。除题项A5外,其它各题项因子载荷均显著超过0.7。少数题项标准化因子载荷小于0.7,但大于0.5,因此可以接受[46]。具体题项与因子载荷情况如表 1所示。

表1 创业团队异质性因子分析结果

Tab.1 Factor analysis results of entrepreneurial team heterogeneity

维度编号题项载荷Cronbach's α经验异质性A1创业团队成员在教育背景上差异很大0.848A2创业团队成员所掌握的专业知识涉及的领域很广0.506A3创业团队成员加入团队前所在的行业分布很广0.8560.829A4创业团队成员的工作经历差异很大0.913A5创业团队成员在团队人任期上差异很大0.645价值观异质性B1创业团队成员对待工作的价值观差异很大0.701B2创业团队成员对待生活的价值观差异很大0.896B3团队成员对团队任务与目标认知有较大差异0.8810.857B4团队成员之间由于价值观不同而产生很大隔阂0.813

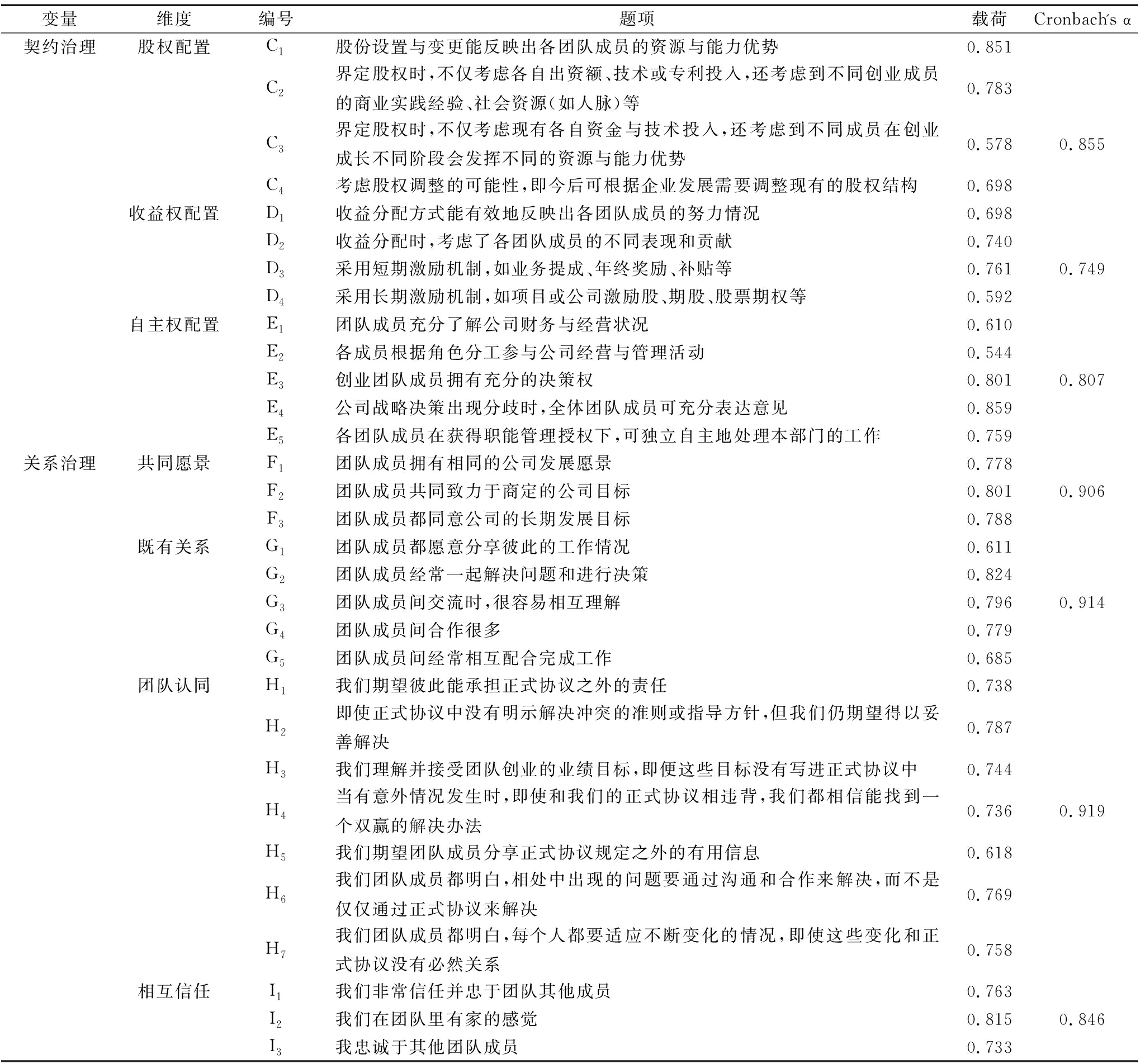

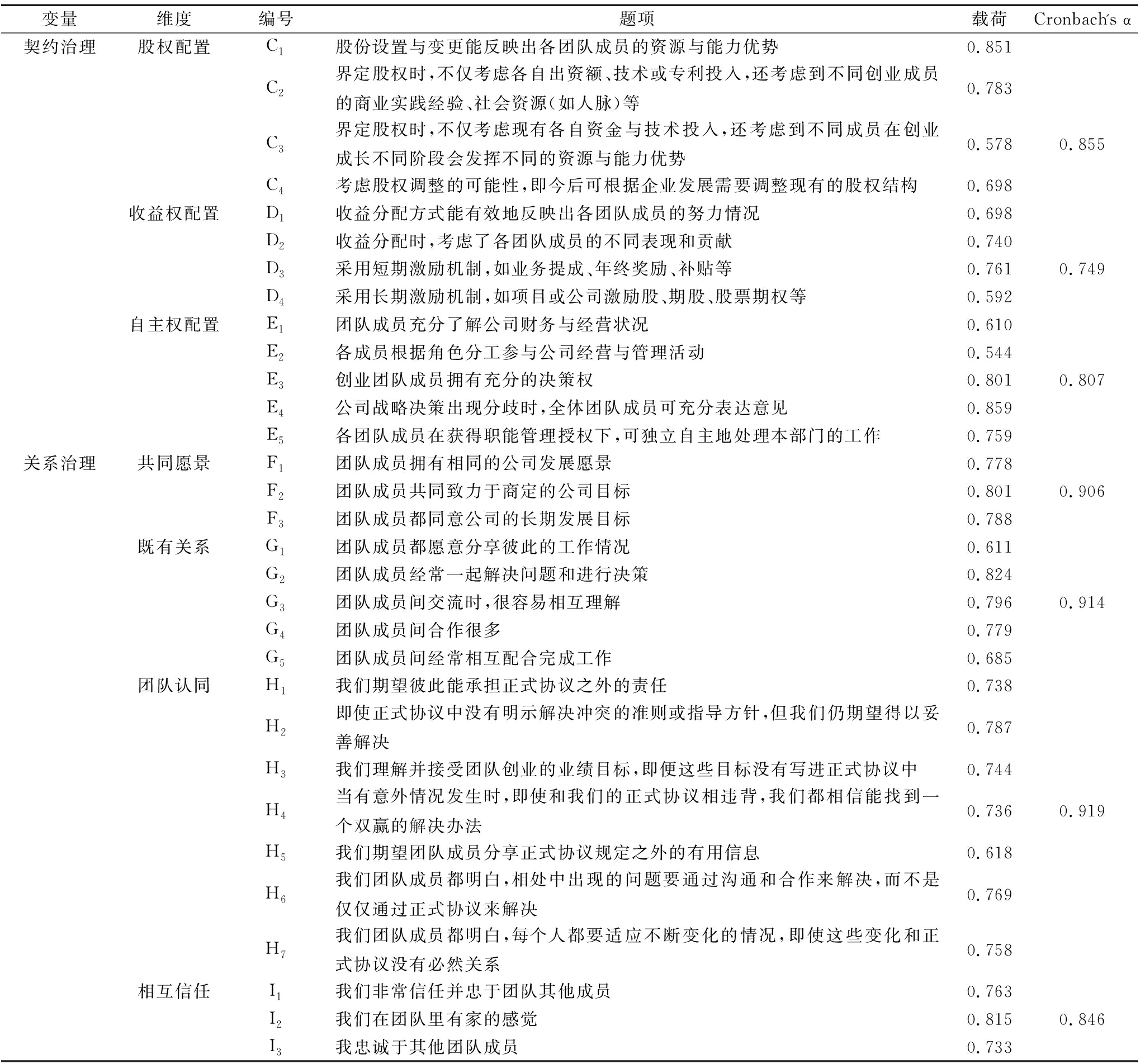

2.2.2 创业团队治理

本文从契约治理和关系治理两个方面考察创业团队治理模式。契约治理测量参考朱仁宏和李新春[22]的量表,从股权配置、收益权配置和自主权配置3个方面度量,股权配置包含4个题项(α=0.855),收益权配置包含4个题项(α=0.749),自主权配置包含5个题项(α=0.807)。关系治理测量从共同愿景、既有关系、团队认同和相互信任4个方面衡量。其中,共同愿景和既有关系测量参考Mustakallio等[47]的量表,分别包含3个题项(α=0.906)和5个题项(α=0.914);团队认同测量参考Lembke&Wilson[48] 的量表,共7个题项(α=0.919);相互信任测量则主要参考Zaheer[49]的研究,共3个题项(α=0.846)。具体题项与因子载荷情况见表 2。

表2 创业团队治理因子分析结果

Tab.2 Factor analysis results of entrepreneurial team governance

变量维度编号题项载荷Cronbach's α契约治理股权配置C1股份设置与变更能反映出各团队成员的资源与能力优势0.851C2界定股权时,不仅考虑各自出资额、技术或专利投入,还考虑到不同创业成员的商业实践经验、社会资源(如人脉)等0.783C3界定股权时,不仅考虑现有各自资金与技术投入,还考虑到不同成员在创业成长不同阶段会发挥不同的资源与能力优势0.5780.855C4考虑股权调整的可能性,即今后可根据企业发展需要调整现有的股权结构0.698收益权配置D1收益分配方式能有效地反映出各团队成员的努力情况0.698D2收益分配时,考虑了各团队成员的不同表现和贡献0.740D3采用短期激励机制,如业务提成、年终奖励、补贴等0.7610.749D4采用长期激励机制,如项目或公司激励股、期股、股票期权等0.592自主权配置E1团队成员充分了解公司财务与经营状况0.610E2各成员根据角色分工参与公司经营与管理活动0.544E3创业团队成员拥有充分的决策权0.8010.807E4公司战略决策出现分歧时,全体团队成员可充分表达意见0.859E5各团队成员在获得职能管理授权下,可独立自主地处理本部门的工作0.759关系治理共同愿景F1团队成员拥有相同的公司发展愿景0.778F2团队成员共同致力于商定的公司目标 0.8010.906F3团队成员都同意公司的长期发展目标0.788既有关系G1团队成员都愿意分享彼此的工作情况0.611G2团队成员经常一起解决问题和进行决策0.824G3团队成员间交流时,很容易相互理解0.7960.914G4团队成员间合作很多0.779G5团队成员间经常相互配合完成工作0.685团队认同H1我们期望彼此能承担正式协议之外的责任0.738H2即使正式协议中没有明示解决冲突的准则或指导方针,但我们仍期望得以妥善解决0.787H3我们理解并接受团队创业的业绩目标,即便这些目标没有写进正式协议中0.744H4当有意外情况发生时,即使和我们的正式协议相违背,我们都相信能找到一个双赢的解决办法0.7360.919H5我们期望团队成员分享正式协议规定之外的有用信息0.618H6我们团队成员都明白,相处中出现的问题要通过沟通和合作来解决,而不是仅仅通过正式协议来解决0.769H7我们团队成员都明白,每个人都要适应不断变化的情况,即使这些变化和正式协议没有必然关系0.758相互信任I1我们非常信任并忠于团队其他成员0.763I2我们在团队里有家的感觉0.8150.846I3我忠诚于其他团队成员0.733

2.2.3 创业绩效

由于一些新创企业的产品还处于开发阶段,传统的客观财务绩效指标不能完全度量新创企业发展潜力。因此,本文参考朱仁宏等[21]的加权处理方法,采用Zahra等[50]提出的主观评价方法测量创业绩效,并引入团队成员对财务绩效的重要性认知作为加权因子。该方法假定新创企业在某一绩效维度上的潜力与创业者对该绩效的重视程度相关,在实际操作中,被试者不仅要对企业利润率、销售增长率、市场份额增长率、新产品或服务成功率及大客户增长率5种绩效指标进行满意度评价,还要对其重要性程度进行评分,最终各维度创业绩效测定为两重评估得分的乘积(α=0.857)。基于这种测量方式,即使新创企业潜在成长性还未体现在财务绩效上(如产品未上市),潜在财务绩效也可能因为重要性权重高而处在较高水平,因此在衡量新创企业绩效上,该方法可能具有一定前瞻性和有效性。

2.2.4 控制变量

考虑到创业绩效还可能与企业其它因素有关,为使创业项目在截面上具有可比性,本文控制了创业团队成员数、企业年龄、现有规模(员工数和营业额)和市场竞争程度等可能影响创业绩效的因素。此外,考虑到截面数据可能会造成同源偏差,本文对数据的共同方法变异程度进行Harman单因素检验。结果表明,未旋转探索性因子分析析出特征根大于1的因子数大于1,第一公因子方差解释28.76% 的变异,占总方差解释比小于50%。这一定程度上说明共同方法变异问题可能不会对统计推断造成显著影响。

3 数据分析与结果

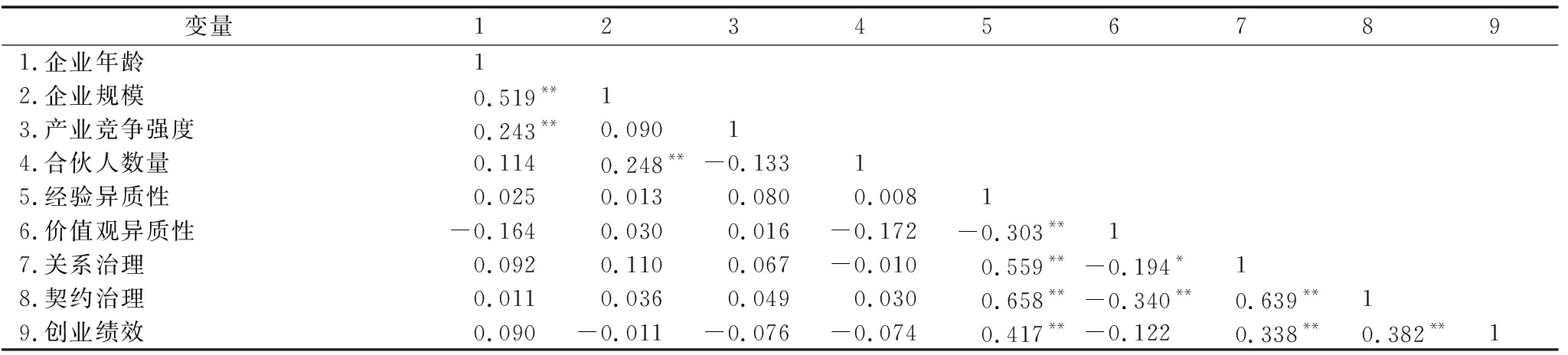

3.1 描述性统计分析

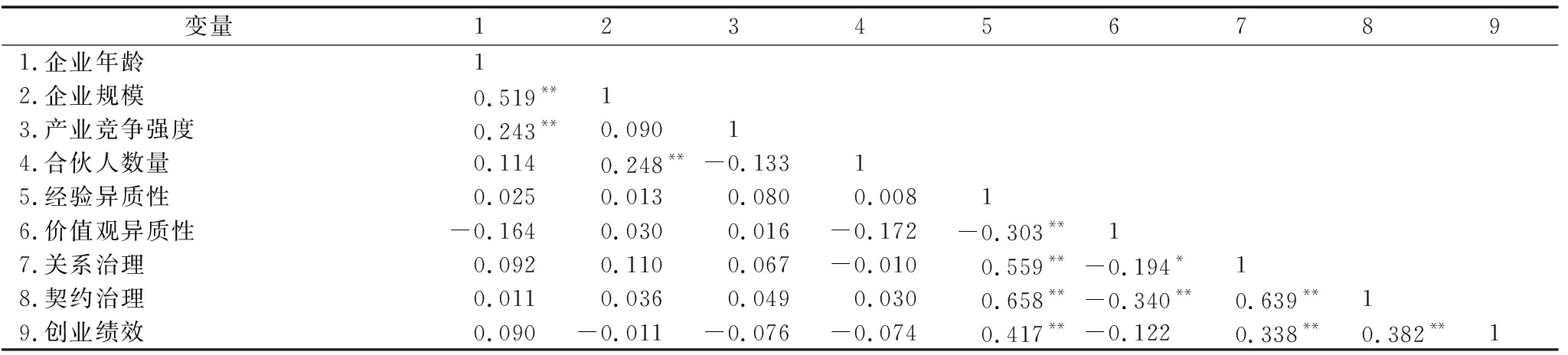

各主要变量平均值、标准差、信度系数和相关关系见表3。可以看到,经验异质性与创业绩效显著正相关,且与关系治理、契约治理也显著正相关;价值观异质性与创业绩效负相关,但不显著,且与关系治理、契约治理均显著负相关。

表3 Pearson相关系数矩阵

Tab.3 Pearson correlation coefficient matrix

变量1234567891.企业年龄12.企业规模0.519**13.产业竞争强度0.243**0.09014.合伙人数量0.1140.248**-0.13315.经验异质性0.0250.0130.0800.00816.价值观异质性-0.1640.0300.016-0.172-0.303**17.关系治理0.0920.1100.067-0.0100.559**-0.194*18.契约治理0.0110.0360.0490.0300.658**-0.340**0.639**19.创业绩效0.090-0.011-0.076-0.0740.417**-0.1220.338**0.382**1

注: 估计系数为标准化回归系数;**表示在0.05水平上显著相关,*表示在0.1水平上显著相关

3.2 假设检验

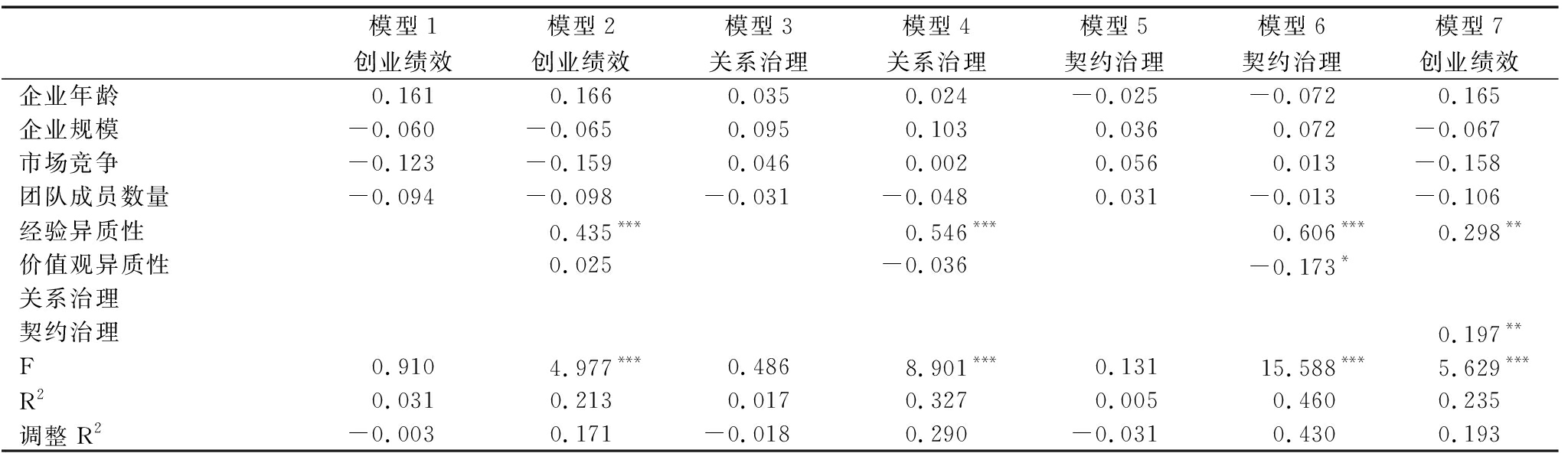

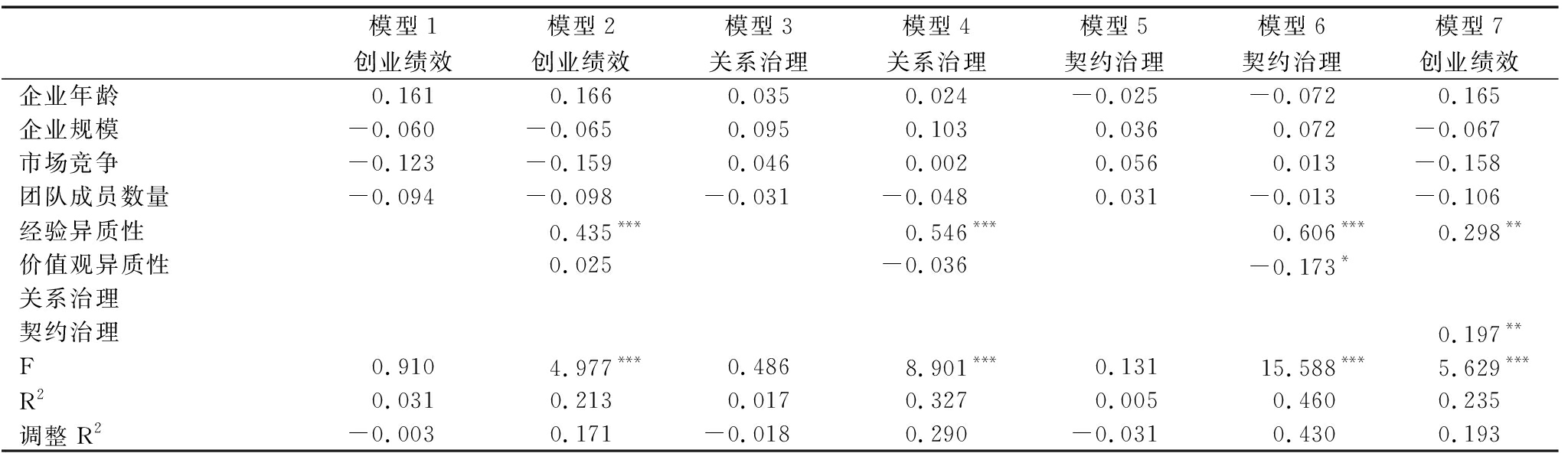

为检验研究假设,本文采用SPSS20.0进行多元层次回归分析,使用最小二乘法进行标准化估计,基本回归结果见表4。在进行回归分析前,本文通过计算各变量方差膨胀因子(VIF),对变量数据的多重共线性进行诊断。结果显示,VIF值均在可接受范围内,因此不存在严重的多重共线性问题。为检验H1,模型1、2以创业绩效为因变量,模型1将控制变量纳入回归模型,模型 2在模型1基础上,将自变量经验异质性和价值观异质性纳入回归模型。结果显示,经验异质性(β=0.435, p<0.01)对创业绩效有显著正向影响,而价值观异质性(β=0.025, p>0.1)对创业绩效的正向影响不显著,H1a得到支持,H1b未得到支持。

表4 层级回归分析结果

Tab.4 Hierarchical regression analysis results

模型1模型2模型3模型4模型5模型6模型7创业绩效创业绩效关系治理关系治理契约治理契约治理创业绩效企业年龄0.1610.1660.0350.024-0.025-0.0720.165企业规模-0.060-0.0650.0950.1030.0360.072-0.067市场竞争-0.123-0.1590.0460.0020.0560.013-0.158团队成员数量-0.094-0.098-0.031-0.0480.031-0.013-0.106经验异质性0.435***0.546***0.606***0.298**价值观异质性0.025-0.036-0.173*关系治理契约治理0.197**F0.9104.977***0.4868.901***0.13115.588***5.629***R20.0310.2130.0170.3270.0050.4600.235调整R2-0.0030.171-0.0180.290-0.0310.4300.193

注: 估计系数为标准化回归系数;***、**、*分别表示在0.01、0.05、0.1水平上显著相关

进一步地,为检验H2,模型3、4以关系治理为因变量,模型 5、6以契约治理为因变量,模型3、5将控制变量纳入回归模型,模型4、6在其基础上,将自变量纳入回归模型。结果显示,经验异质性(β=0.606, p<0. 01)对契约治理有显著正向影响,H2a得到支持;价值观异质性(β=-0.036, p>0.1)对关系治理无显著正向影响,H2b未被验证。

本文参照Baron&Kenny[51]的三步法对中介效应(H3)进行检验。首先,检验自变量与因变量是否存在显著影响(模型2);然后,检验自变量与中介变量是否存在显著影响(模型4、6);最后,将因变量同时对自变量与中介变量进行线性回归,如果此时自变量的标准回归估计系数β值显著减小(p<0.1),说明中介变量起部分中介作用,如果β值不显著,则说明中介变量起完全中介作用(模型7)。由于价值观异质性对创业绩效、关系治理的效应均不显著(模型2、4),因此在中介效应分析中,并未考虑关系治理在价值观异质性与创业绩效之间的中介作用,即H3b未得到证实。对契约治理在经验异质性与创业绩效之间中介效应的检验表明,经验异质性对创业绩效(β=0.435, p<0.01)、契约治理(β=0.606, p<0. 01)均有显著正向影响。在控制契约治理(契约治理与创业绩效显著正相关β=0.197, p<0. 05)后,经验异质性对创业绩效影响的显著性降低(β=0.298, p<0. 05),由此可推断契约治理在经验异质性与创业绩效之间起部分中介作用,H3a得到验证。

4 结论与启示

4.1 研究结论

本文借鉴SCP模型构建创业团队异质性—团队治理行为—创业绩效的概念框架,并从人力资本理论和交易费用理论视角,对三者之间的关系进行理论分析和实证检验。具体结论如下:

(1)创业团队经验异质性与创业绩效之间具有正相关关系。该结论与既有研究结果一致,也符合资源基础观和信息决策理论的观点。这说明创业团队在知识、技能等经验方面的异质性能够为团队决策提供多元信息和全面的决策视角,进而提高决策质量和创新性,推动创业企业成长。同时,创业团队成员之间的异质性人力资本和社会资本能够形成互补,有助于创业企业更好地应对资源约束并实现绩效提升[52]。

(2)创业团队经验异质性与契约治理之间具有正相关关系。这一结论与谷盟等[10]的实证研究结果基本一致。既有研究更多关注创业团队治理模式对创业绩效的影响效果及其作用机制,却忽略了治理模式选择的影响因素分析[45],本文结论则为此提供了有利证据。创业团队经验异质性最终体现在行为模式差异上,由此导致的认知冲突往往是“对事不对人”的,对团队而言,属于良性冲突。由于外在行为模式易于观察和监督,并且能够协调于同一愿景理念之下,因此采取契约治理方式,如通过制定严格的规章制度,明确行为边界,最终达成统一行动是可行的。

(3)契约治理在创业团队经验异质性与创业绩效之间起部分中介作用。这一结论与曾楚宏等[5]的观点一致,并为其理论框架提供了有力支持。创业团队在经验上的异质性结构,一方面可以提升总体异质性人力资本水平,进而直接对创业绩效产生积极促进作用;另一方面又可能带来行为上的不一致甚至冲突,产生较高的沟通与协调成本。基于此,采取有效的契约治理机制,如通过制定健全的规章制度,监督和约束团队成员外在行为,有助于节约交易成本、提升创业绩效。

4.2 实践启示

本文结论具有重要实践启示。一方面,对于想要合伙创业的创业者而言,挑选什么样的合作伙伴共同创业很关键。创业团队成员的选择不仅要考虑成员自身素质和能力,还需要从团队整体角度考虑各成员拥有知识、技能、专业经验等的多样化和互补性,以最大化创业所需异质性人力资本。同时,还必须清醒认识到,创业团队结构不是一成不变的,会随时间动态演进。当现有团队成员之间的知识和经验因学习效应而逐步趋同,从而无法满足创业成长的新需求时,可通过成员变更的方式(新成员进入和老成员退出),保持其知识和经验始终处于异质性互补状态。另一方面,创业团队经验异质性容易导致冲突发生,哪怕这种冲突是良性的,也需要加以有效治理,将其控制在合理程度内。创业团队经验异质性意味着各成员看待问题的角度和思路不同,因此导致很难达成决策一致性或者沟通协调成本极高,甚至可能产生严重冲突,不利于团队内部团结和信任。为此,可以通过设计有效的契约治理机制加以解决。如在股权、收益权和自主权等方面制定一套合理的制度和规则,明确团队议事原则和奖惩机制,使各成员清楚自己的责权利和行动边界,从而有助于缓解冲突、降低沟通协调成本。

4.3 研究局限与展望

本文提出创业团队价值观异质性与关系治理、创业绩效之间关系的3个假设(H1b、H2b、H3b)均不成立,可能存在技术和理论两个方面的原因。在技术方面,首先,本文收集样本数据时采用便利抽样的方法,虽然样本总量能够保证研究结果的信效度,但毕竟样本数量还不够多,使理论的普适性和结果的稳健性受到一定影响;其次,问卷调研对象是创业团队中的一位核心成员而非全体成员,虽然已有研究表明,单一数据与配对数据之间高度相关且无显著差异,但对于难以直接观察、只能主观认知的深层次价值观异质性这一变量而言,单一成员的主观判断与每位团队成员的实际感受并不一定完全一致;最后,由于条件限制,本文采用的是横截面数据,而横截面数据反映的是变量在某一时刻的关系和状态,并不能很好地解释变量之间的因果关系。根据国内外相关理论,创业团队异质性对创业绩效的影响是一个动态的长期过程,本文实证结果尚未考虑时滞效应。在理论层面,根据前文理论分析和实证检验结果,显然需要将价值观异质性与矛盾/冲突性两者区分开来。价值观作为人对外界客观事物作出特定判断的深层次内在心理因素,直接决定和影响个体行为模式。异质性会带来行为不一致以及由此产生的冲突,如果期望最终绩效(无论是组织还是团队)因此而提升,那么该冲突就应该是良性的,行为不一致也是可以协调统一的。相反,如果是恶性冲突、行为无法协调一致,可能会导致最终绩效下降,最起码不利于绩效提升。因此,价值观异质性概念中如果包含有矛盾和冲突的内涵,其与创业绩效之间不存在显著正相关关系也就不足为奇了。

为此,后续研究可将焦点集中在创业团队价值观异质性与创业绩效之间的关系及其作用机制上。具体而言,一是需要清晰地界定价值观异质性的内涵,将其与矛盾/冲突区分开来,客观反映创业团队成员价值观的多元化和不一致程度(并不一定会产生矛盾和冲突,而是和而不同);二是需要对构念进行精准衡量,开发出一套有效量表是当务之急;三是对创业团队价值观异质性与创业绩效之间的作用机制进行更为综合全面的分析。如上所述,价值观异质性既有可能带来良性冲突,也有可能导致恶性冲突,其对创业绩效的影响既有可能是正面的也有可能是负面的。那么,更有意义的讨论是,创业团队价值观异质性在何种情形下有利于产生良性冲突?又在何种情形下会导致恶性冲突?面对价值观异质性导致的恶性冲突,选择哪种治理模式更能削弱其对创业绩效的负面影响?上述问题的回答,对于揭开创业团队价值观异质性与创业绩效之间关系的“黑箱”,进而全面理解创业团队治理问题具有重要意义。

参考文献:

[1] FRANCO M, HAASE H, GOMES F.The influence of entrepreneurial attitude on business cooperation decisions: proposal for a structural model[J]. IUP Journal of Entrepreneurship Development, 2010(9): 49-68.

[2] CASSON M C. The entrepreneur: an economic theory [M]. Oxford: Mart in Robertson, 1982.

[3] 刘刚,李超,吴彦俊. 创业团队异质性与新企业绩效关系的路径:基于动态能力的视角[J]. 系统管理学报,2017,26(4):655-662.

[4] KLOTZ A C,HMIELESKI K M,BRADLEY B H,et al. New venture teams[J]. Journal of Management,2014,40(1):226-255.

[5] 曾楚宏,叶冬秀,朱仁宏. 创业团队研究:理论框架与观点评述[J]. 财经科学,2015,59(2):89-99.

[6] 石书德,张帏,高建. 新企业创业团队的治理机制与团队绩效的关系[J]. 管理科学学报,2016,19(5):14-27.

[7] 朱仁宏,周琦,张书军. 创业团队关系治理与新创企业绩效倒U型关系及敌对环境的调节作用[J]. 南开管理评论,2020,23(5):202-212.

[8] 朱仁宏,代吉林,曾楚宏. 创业团队演化与治理研究:基于人力资本理论的解释[J]. 学术研究,2013,56(10):81-86,100,159.

[9] ENSLEY M D,HMIELESKI K M,PEARCE C L. The importance of vertical and shared leadership within new venture top management teams:implications for the performance of startups[J]. The Leadership Quarterly,2006,17(3):217-231.

[10] 谷盟,张晓洁,王栋晗. 创业团队行业经验异质性、治理模式与创业企业成长绩效关系研究[J]. 科技进步与对策,2021,38(6):11-19.

[11] 朱仁宏,曾楚宏,代吉林. 创业团队研究述评与展望[J]. 外国经济与管理,2012,34(11):11-18.

[12] JACKSON P R,WALL T D,MARTIN R,et al. New measures of job control,cognitive demand,and production responsibility[J]. Journal of Applied Psychology,1993,78(5):753-762.

[13] KATZENBACH J R,SMITH D K. The discipline of teams[J].Harvard Business Review, 1993(3/4): 111-120.

[14] MAZNEVSKI M L. Synergy and performance in multicultural teams[J]. Journal of International Business Studies,1995,26(3): 690-690.

[15] BELL S T. Deep-level composition variables as predictors of team performance:a meta-analysis[J]. The Journal of Applied Psychology,2007,92(3):595-615.

[16] JEHN K A,NORTHCRAFT G B,NEALE M A. Why differences make a difference:a field study of diversity,conflict,and performance in workgroups[J]. Administrative Science Quarterly,1999,44(4):741.

[17] ZHOU W C,ROSINI E. Entrepreneurial team diversity and performance:toward an integrated model[J]. Entrepreneurship Research Journal,2015,5(1):31-60.

[18] FINKELSTEIN S,HAMBRICK D C. Top-management-team tenure and organizational outcomes:the moderating role of managerial discretion[J]. Administrative Science Quarterly,1990,35(3):484.

[19] WILLIAMSON O E. The economic institutions of capitalism[M]. New York: The Free Press, 1985.

[20] CAO Z,LUMINEAU F. Revisiting the interplay between contractual and relational governance:a qualitative and meta-analytic investigation[J]. Journal of Operations Management,2015,33-34:15-42.

[21] 朱仁宏,周琦,伍兆祥. 创业团队契约治理真能促进新创企业绩效吗:一个有调节的中介模型[J]. 南开管理评论,2018,21(5):30-40.

[22] 朱仁宏,李新春. 创业团队契约治理与新创企业绩效关系研究[J]. 中山大学学报(社会科学版),2014,54(4):199-208.

[23] WANG E T G,WEI H L. Interorganizational governance value creation:coordinating for information visibility and flexibility in supply chains[J]. Decision Sciences,2007,38(4):647-674.

[24] RING P S,VAN DE VEN A H. Structuring cooperative relationships between organizations[J]. Strategic Management Journal,1992,13(7):483-498.

[25] 许蓉. 虚拟生产企业核心竞争力构建探析[J]. 技术经济与管理研究,2012,33(12):60-63.

[26] GULATI R. Social structure and alliance formation patterns:a longitudinal analysis[J]. Administrative Science Quarterly,1995,40(4):619.

[27] POPPO L,ZENGER T. Do formal contracts and relational governance function as substitutes or complements[J]. Strategic Management Journal,2002,23(8):707-725.

[28] SCHJOEDT L,KRAUS S. Entrepreneurial teams:definition and performance factors[J]. Management Research News,2009,32(6):513-524.

[29] 李新春,陈灿. 家族企业的关系治理:一个探索性研究[J]. 中山大学学报(社会科学版),2005,45(6):107-115,140.

[30] 崔小雨,陈春花,苏涛. 高管团队异质性与组织绩效的关系研究:一项Meta分析的检验[J]. 管理评论,2018,30(9):152-163.

[31] 程江. 创业团队异质性对创业绩效的影响研究综述[J]. 外国经济与管理,2017,39(10):3-17.

[32] 牛芳,张玉利,杨俊. 创业团队异质性与新企业绩效:领导者乐观心理的调节作用[J]. 管理评论,2011,23(11):110-119.

[33] PRICE K H,HARRISON D A,GAVIN J H,et al. Time,teams,and task performance:changing effects of surface- and deep-level diversity on group functioning[J]. Academy of Management Journal,2002,45(5):1029-1045.

[34] EISENHARDT K M. Top management teams and the performance of entrepreneurial firms[J]. Small Business Economics,2013,40(4):805-816.

[35] 吴岩. 创业团队的知识异质性对创业绩效的影响研究[J]. 科研管理,2014,35(7):84-90.

[36] FINKELSTEIN S. Power in top management teams:dimensions,measurement,and validation[J]. Academy of Management Journal,1992,35(3):505-538.

[37] BUNDERSON J S,SUTCLIFFE K M. Comparing alternative conceptualizations of functional diversity in management teams:process and performance effects[J]. Academy of Management Journal,2002,45(5):875-893.

[38] 邓今朝,王重鸣. 团队多样性对知识共享的反向作用机制研究[J]. 科学管理研究,2008,26(6):25-27,53.

[39] WILLIAMS K Y,O'REILLY. Demography and diversity in organizations:a review of 40 years of research[J]. Research in Organizational Behavior,1998,20:77-140.

[40] HMIELESKI K M,ENSLEY M D. A contextual examination of new venture performance:entrepreneur leadership behavior,top management team heterogeneity,and environmental dynamism[J]. Journal of Organizational Behavior,2007,28(7):865-889.

[41] BECKMAN C M,BURTON M D. Founding the future:path dependence in the evolution of top management teams from founding to IPO[J]. Organization Science,2008,19(1):3-24.

[42] KAISER U,MULLER B. Skill heterogeneity in startups and its development over time[J]. Small Business Economics,2015,45(4):787-804.

[43] DE JONG A,SONG M,SONG L Z. How lead founder personality affects new venture performance[J]. Journal of Management,2013,39(7):1825-1854.

[44] PRENDERGAST C,STOLE L. Impetuous youngsters and jaded old-timers:acquiring a reputation for learning[J]. Journal of Political Economy,1996,104(6):1105-1134.

[45] 刘礼花. 创业团队契约治理和关系治理研究述评[J]. 经济研究导刊,2016,12(14):157-160.

[46] 邱皓政,林碧芳. 结构方程模型的原理与应用[M]. 2版. 北京:中国轻工业出版社,2018.

[47] MUSTAKALLIO M,AUTIO E,ZAHRA S A. Relational and contractual governance in family firms:effects on strategic decision making[J]. Family Business Review,2002,15(3):205-222.

[48] LEMBKE S,WILSON M G. Putting the "team" into teamwork:alternative theoretical contributions for contemporary management practice[J]. Human Relations,1998,51(7):927-944.

[49] ZAHEER A,MCEVILY B,PERRONE V. Does trust matter? exploring the effects of interorganizational and interpersonal trust on performance[J]. Organization Science,1998,9(2):141-159.

[50] ZAHRA S A,NEUBAUM D O,EL-HAGRASSEY G M. Competitive analysis and new venture performance:understanding the impact of strategic uncertainty and venture origin[J]. Entrepreneurship Theory and Practice,2002,27(1):1-28.

[51] BARON R M,KENNY D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:conceptual,strategic,and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(6):1173-1182.

[52] 于晓宇,张益铭,陈颖颖,等. 创始成员离职率、高管团队异质性与创业企业成长[J]. 管理科学,2020,33(2):1-16.

(责任编辑:陈 井)