The Change and Prospect of China's Science and Technology Policy on Adaptation to Climate Change

Wang Huachun1,2, Wang Yingjie1,2

(1.School of Government,Beijing Normal University;2.Academy of Global Development,Beijing Normal University,Beijing 100875,China)

Abstract:The climate crisis is a major dilemma for global environmental governance, and since the 1990s, most countries have gradually realized the seriousness of climate change and started to take action. In the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), adaptation and mitigation are regarded as the two main pathways to address the issue of climate change. With the goal of reducing system vulnerability and improving climate risk prevention and control, climate change adaptation is gradually becoming the focus of attention across the world. Scientific and technological advances and applications are the cornerstones of all adaptation activities, and scientific research and technological innovation are necessary for understanding the facts and causes of climate change so as to take effective climate adaptation measures. Based on the classification of adaptation technologies, this paper defines science and technology policy for climate change adaptation as a general term for public policies formulated by the government to guide, regulate and constrain the development, application and industrialization of engineering measures, new technologies, nature-based solutions and soft technologies for climate change adaptation. It explores the evolutionary stages and trajectory of China's central science and technology policy for climate change adaptation, and makes suggestions for improving the science and technology policy system for climate change adaptation.

This paper is based on the climate change adaptation policies issued by the central government, the Ministry of Ecology and Environment, the Ministry of Science and Technology, the China Meteorological Administration, and the State Forestry and Grassland Administration since 2007, and collects relevant policy documents through the official government website and the database of Peking University. After eliminating the duplicate and irrelevant policy documents, this paper selects 212 central science and technology policy documents on climate change adaptation in China from 2007 to 2020, including laws, decisions, implementation measures, programs, plans and other government documents. It constructs theme words for each policy document, and chooses the high-frequency theme words according to the frequency of thematic words. The policy focus of different periods is determined through co-word and cluster analysis, and the logic of the evolution of the central science and technology policy for climate change adaptation is discovered.

From 2007 to 2010, the policy focus is on the projects in key areas of climate change adaptation, climate adaptation publicity, comprehensive observation capacity and data platform construction, financial support, as well as talent guarantee and technology development planning in key areas. The period of 2011-2015 is the policy deepening stage, the policy focus is on financial investment in adaptation projects, sponge city construction and its financial support, research and development of resilient species and intellectual property protection. The period of 2016-2020 is the mature evolutionary stage, and the focus of the policy is to provide financial support for pest control, transformation and promotion of resilient technologies and other technologies, demonstration of pioneering water conservancy technologies, R&D institutional innovation, and education and data management in key areas and so on.

By analyzing the policy focus of each phase, it can be concluded that, first, the trend of adaptation technology research and development, talent training has been a stable evolution; second, the theme of adaptation technology promotion and application is constantly changing; third, financial support for adaptation technology should be provided in more detailed fields, and the direction of capital investment should be more targeted; the fourth is to monitor emergency response capacity to ensure the development of more stable areas; taking water conservancy technology as the fifth, as an important technical area of climate change adaptation, the policy of safeguarding water technology has been changing.

Combined with the analysis of the previous policy transmutation trajectory, the following suggestions are made to improve the central science and technology policy for climate change adaptation in China. First, governments are advised to continue to play a policy-oriented role to help technology research and development; second, the policy coverage should be expanded to support the whole field of climate adaptation; third, the policy tools should be enriched to improve the technology-oriented system and lastly special policies should be formulated to clarify the tasks of adaptation science and technology.

Key Words:Climate Change;Climate Crisis; Environmental Governance;Science & Technology Policy; Cluster Analysis

0 引言

气候危机是全球环境治理面临的重大困境,自20世纪90年代起,大部分国家逐渐意识到气候变化问题的严重性并开始采取行动。《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)中,“适应(adaptation)”和“减缓(mitigation)”被视为应对气候变化的两种主要路径。以降低系统脆弱性,提高气候风险防控能力为目标,适应气候变化逐渐走入各国视野。科技进步与应用是一切适应活动的基石,认知气候变化事实与成因以及采取有效的气候适应措施,都需要以科学研究和技术创新为基础。国际上,气候变化适应技术主要包含工程措施、重点领域新型技术方法、基于自然的解决方法(NBS)以及管理服务等软技术4类[1]。政策是科技发展的“沃土”,公共科技政策的制定和出台为适应技术发挥先导引领作用提供强有力的驱动。

对于科技政策,目前尚未有一致定义。Lundvall等[2]将科技政策定义为“政府为实现国家目标而采取的促进科学技术知识的生产、扩散和应用的相关政策”;罗伟[3]提出,科技政策应包含科学发展推动政策、技术进步支持政策及相关管理政策3类。综上,科技政策应包含促进科学技术创新研发以及促进科学技术应用扩散的双重政策。结合适应技术分类,本文将适应气候变化的科技政策定义为政府为引导、规范及约束适应气候变化的工程措施、新型技术、基于自然的解决方法、软技术等研发、应用以及产业化过程而制定的公共政策总称。

2020年9月,习近平总书记在第75届联合国大会一般性辩论上宣布了“努力争取 2060年前实现碳中和”的目标。在全球气候治理机制下,中国逐渐承担起引领者的角色,在治理气候变化进程中,不断深化适应领域的科技政策战略部署,积极为适应技术研发、创新以及应用创造良好政策环境。由此,本文将探究中国适应气候变化的中央科技政策演变阶段与变迁轨迹,并为完善适应气候变化科技政策体系提出参考建议。

1 文献综述与评价

1.1 气候适应政策相关研究

学者主要从以下几个方面对气候适应政策进行探究。一是国际经验借鉴,对全球主要发达国家(如英国、德国、法国)、主要新兴经济体国家(如印度、南非、巴西)及其它国家适应气候政策经验进行总结。曾静静[4]、孙傅[5]、陈馨[6]、付琳[7]等均指出,与其它国家和组织相比,中国在国家战略、体制机制建设、政策落实及监管、国际合作等政策领域还需付出更多努力;刘影等[8]通过与澳大利亚、美国、欧盟、印度等国家或组织作对比,提出中国应将生物多样性领域作为国家整体适应战略重点。二是政策宏观探究。潘家华等[9]首次建立了有关分析体系,对中国适应政策选择进行了研究;冯相昭[10]从个案角度研究气候变化适应策略的认知基础,为公民参与的适应行动提供依据;张雪艳等[11]采用构成要素评估方法,对中央适应气候变化政策进行半定量评估,对中国适应政策目标、推广监督以及利益相关方的重要性进行评价,并提出改进建议。三是具体类别政策分析。傅东平[12]分析财政政策对提高中国气候适应性的影响,研究发现转移支付、税收以及财政投资等工具有助于提高气候适应领域资源配置效率。四是关键领域政策研究。仉天宇[13]、曾以禹[14]、王向阳[15]等对中国海洋、林业、农业等领域适应政策进行研究,提出应加强专项科技行动、观测、极端灾害预警,并完善巨灾保险体系等。五是地方政府政策与实践。高军侠[16]、罗锋华[17]等分别对提升河南省、福建省气候变化适应能力展开分析,为地方因地制宜制定和完善适应政策提供参考。

1.2 共词聚类分析相关研究

学者一般借助共词聚类内容分析法对一段时间内某一领域所发表文献进行挖掘,通过关键词聚类分析发现这一时期研究热点,其适用于多种学科,也有学者运用此方法对政策文献进行定量研究。基于共词聚类分析,黄萃等[18]研究了不同时期中国科技创新政策演进;郑石明等[19]以中央颁布的环境政策为对象,梳理中央环境政策发展脉络。

1.3 简要评价及研究趋势

经大量研究论证,共词聚类方法是计量政策文本、挖掘其历史演变路径的有效研究方法,因而本文采用共词聚类方法具有科学性。在研究主题方面,中国学者多探讨中国气候适应政策整体建构,在具体政策类别分析中更多关注经济政策作用机制,或者从关键领域视角对受气候影响突出的领域提出政策建议。总体来看,气候变化适应领域缺乏对科技政策的系统研究,适应气候变化的科技政策的作用机制尚不明晰。

基于此,对2007—2020年适应气候变化的中央科技政策变迁阶段及其特点进行研究,梳理不同时期政策重点,厘清过去的政策和经验如何塑造现有政策,指引适应气候变化科技政策未来发展方向,并为更好发挥政策保障作用和引导规范适应气候变化科技发展提供参考。

2 政策文本来源与分析方法

2.1 政策文本来源

2007年颁布出台《中国应对气候变化国家方案》,首次系统阐述了应对气候变化的各项任务,适应气候变化政策及实践由此拉开序幕。本文以中国2007年以来中央政府、生态环境部、科学技术部、中国气象局、国家林业和草原局等部门颁布的适应气候变化科技政策为研究对象,通过政府官方网站、北大法宝数据库等收集相关政策文件。剔除重复和无关政策文本,最终遴选出2007—2020年中国适应气候变化中央科技政策文件212份,包括法律、决定、实施办法、纲领、规划等政府文件形式。

2.2 分析方法

本文构建各项政策文件主题词,根据主题词出现频率进行词频统计,确定高频主题词。通过共词和聚类分析高频主题词确定不同时期政策焦点,发掘适应气候变化中央科技政策演进逻辑。

(1)主题词构造。在图书馆学领域,“主题词”是以表达文献主题和文献检索为目标的新型情报检索词汇。主题词构造有助于明确各项政策的核心要义,是探究一定时期政策网络的基础。采用TF-IDF(Term Frequency-Inverse Document Frequency,词频—逆文件频率)算法为每份政策文本提取关键词。与传统只将高词频作为判断关键词单一标准不同,该算法引入逆文件频率(IDF),通过统计出现该关键词的文件数量,判断其是否具有较高代表性和区别能力。一般而言,逆文件频率越高的关键词区分力越强,应予以保留。因此,在统计政策文件关键词的过程中,采用TF-IDF算法可以过滤高频常见词,保留真正有利于预测主题的关键词。例如,“气候变化”是一个无效高频词,运用TF-IDF算法可有效将其规避。此外,为保证主题词专业性,对关键词进行人工规范化处理,如将“科普”“宣传”合并为“科普宣传”,提高主题词精确性,克服大量同义主题词冗杂重复的弊端。

(2)共词与聚类分析。首先进行共词分析,以高频主题词成对出现在相同文件中的次数为依据,判断主题词之间的共现强度。然后,将不同高频主题词按相似共现强度进行聚类,形成不同的政策群组,表示某一时期政策聚焦点。按照上述方法,构建共词矩阵,通过Ochiia系数进行标准化处理,得到相异矩阵,将其导入SPSS软件进行系统聚类处理,利用聚类群组表示政策网络。

3 中国适应气候变化科技政策变迁实证研究

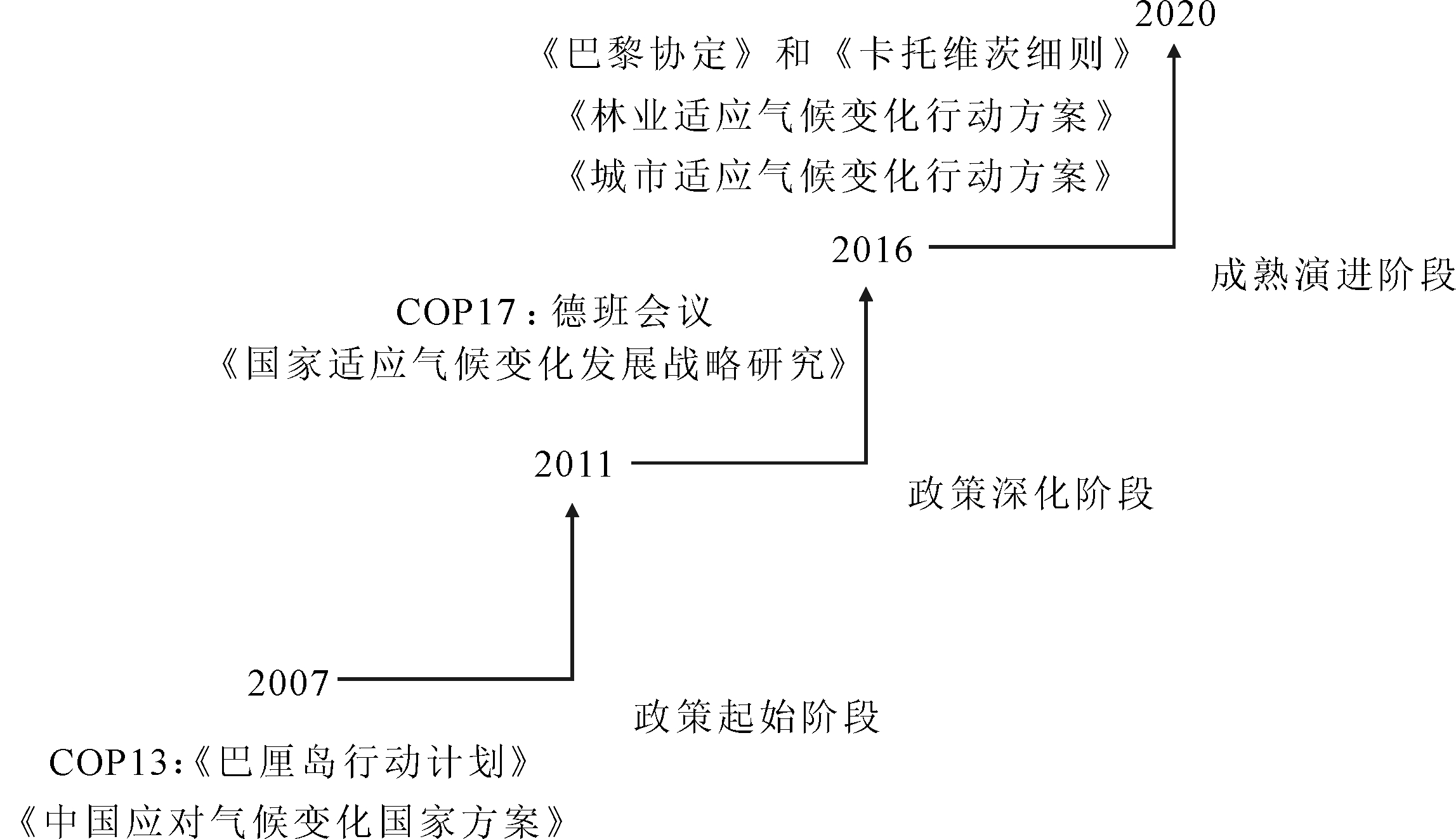

根据IPCC报告和《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC)的各次缔约方会议(COP)以及中国适应气候变化战略,将气候变化适应性科技政策演进历程划分为3个阶段(见图1)。一是政策起始阶段(2007-2010年)。2007年COP13会议上签署的《巴厘岛行动计划》首次提出“增进气候变化适应行动”,国际公约开始将气候变化“适应”与“减缓”置于同等重要地位。作为《联合国气候变化框架公约》下的一员,中国严格遵守“制定、履行、发布并经常更新应对气候变化国家方案”的规定[20],于2007年出台并落实中国第一部气候变化领域的国家方案[21]——《中国应对气候变化国家方案》(以下简称《国家方案》)。《国家方案》指出了气候适应重点领域以及相关科技任务,为适应气候变化科技工作的开展和具体政策制定提供了战略部署。以2007年为开端,全球对气候变化适应的重视程度有所提高,中国也陆续出台相关科技政策加以保障。二是政策深化阶段(2011-2015年)。2011年COP17德班会议达成了执行《坎昆协定》的关键因素,其中涵盖建立全球气候适应体系的行动方向,并提出科技支撑在适应行动中发挥重要作用。同年,由科学技术部社会发展科技司牵头编著的《国家适应气候变化发展战略研究》[22]是中国首部专门战略的系统研究,标志着中国适应气候变化战略以及相关科技决策更为深化与具体。在此阶段,国际国内气候变化适应从理念走向实践,并日益突出科技的作用。三是成熟演进阶段(2016-2020年)。《巴黎协定》和《卡托维茨细则》相继通过,标志着国际上适应气候变化政策体系已经形成。2016年中国步入“十三五”时期,相继在林业、城市等领域颁布气候适应专项行动方案,适应气候变化科技政策由集中走向精细化。

3.1 政策起始阶段(2007-2010年)

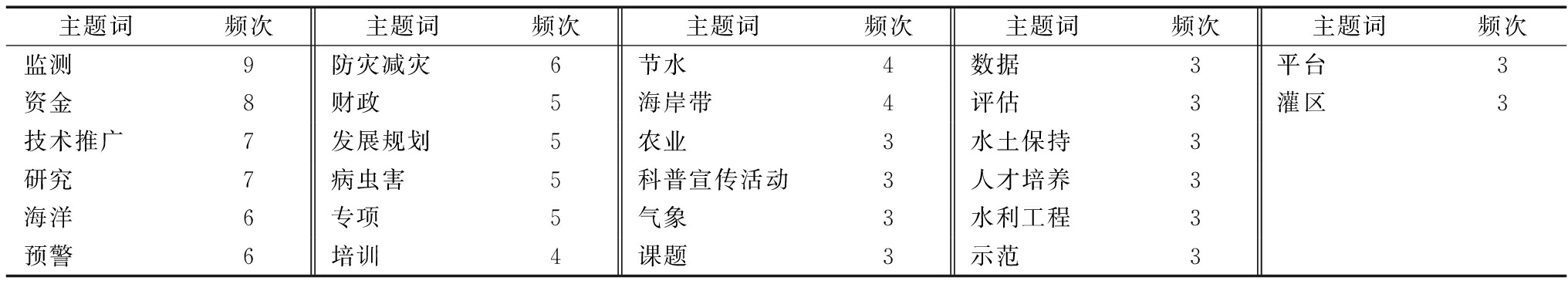

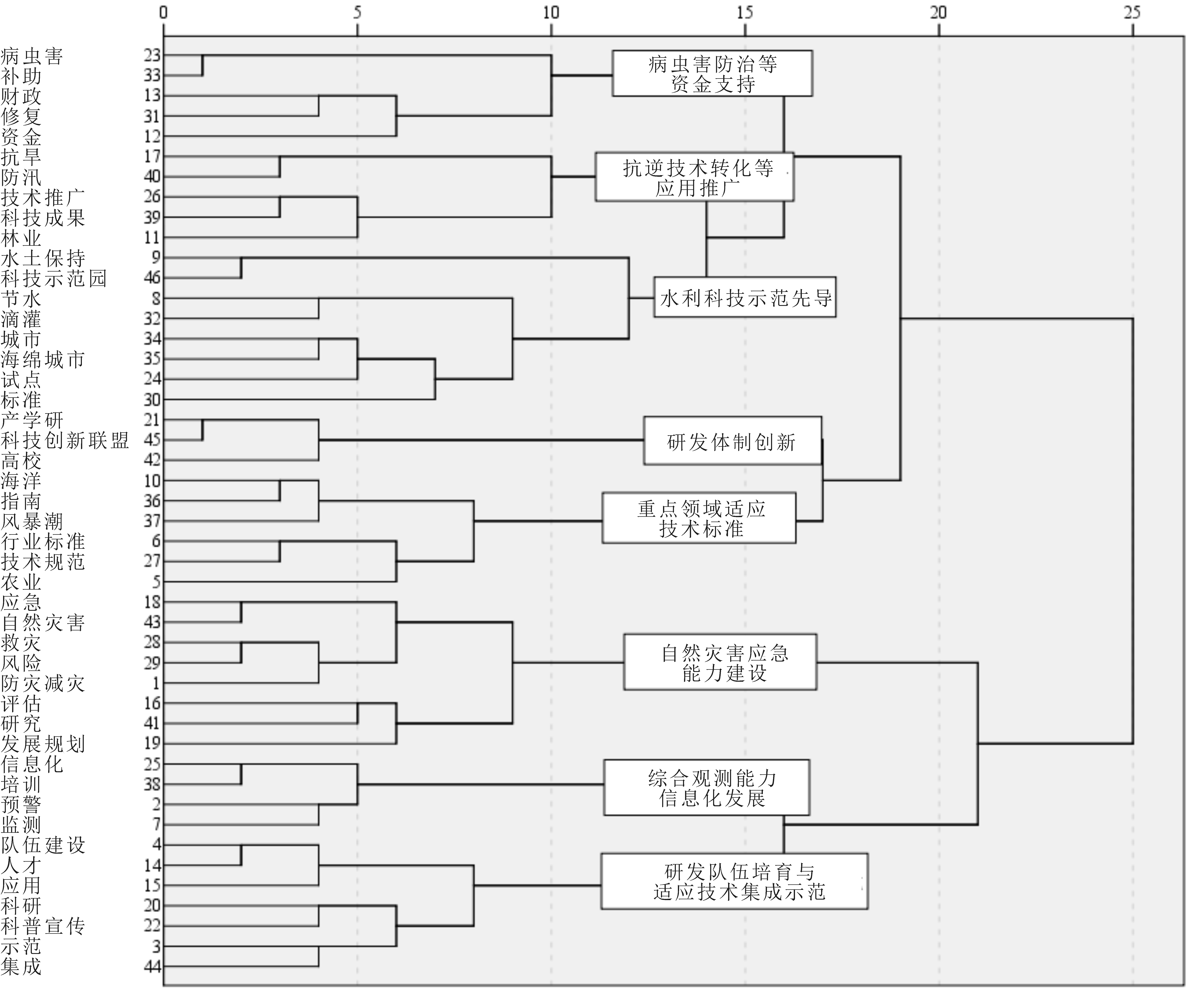

2007年《应对气候变化国家方案》标志中国在应对气候变化领域迈出了坚实的第一步,其对重点适应领域以及相关科技工作提供了明确战略导向。中央各部门也出台一系列文件,包括《中国应对气候变化科技专项行动》《全国水土保持科技发展规划纲要》等。这一阶段共有适应气候变化中央科技政策43份,高频主题词按频次排列如表1所示,涵盖“监测”“资金”“技术推广”“研究”“海洋”“预警”等。经过共词聚类,26个高频主题词组成5个政策群组,代表这一阶段适应气候变化科技政策的5个焦点,如图2所示。

表1 2007-2010年适应气候变化科技政策高频主题词

Tab.1 High-frequency topic words in science and technology policies for climate change adaptation (2007-2010)

主题词频次主题词频次主题词频次主题词频次主题词频次监测9防灾减灾6节水4数据3平台3资金8财政5海岸带4评估3灌区3技术推广7发展规划5农业3水土保持3研究7病虫害5科普宣传活动3人才培养3海洋6专项5气象3水利工程3预警6培训4课题3示范3

为了解各群组的确切含义,对各主题词代表的文件进行阅读,并结合图1总结该阶段政策焦点。一是适应气候变化重点领域课题项目。增强对农业、林业、海洋领域适应气候变化关键技术的科研引导,包括旱作农业集雨保水补灌技术、抗灾节本增效技术、沿海防护林抗逆性植物选育技术等。运用“科技计划”政策工具,通过经费拨付、人才培养等方式,促进抗逆作物培育与提高自然灾害应对能力关键技术的研发。二是气候适应宣传。在应对气候变化的起始阶段,通过教育培训等政策工具,向公众渗透救急避险知识,提高公众对气候适应的科学意识和实际本领。三是综合观测能力与数据平台建设。气象、海洋、林业、水土保持等关键领域出台的科技规划纲要均强调要提升灾害监测预警能力,提高灾害预防和风险管控能力。同时,促进信息数据库建设,提高监测数据传输与集成水平。四是重点领域资金支持与人才保障。中央采取财政补贴、预算安排等政策工具,多渠道增强技术资金投入,为适应气候变化技术工程(如病险水库加固除险、森林防火、节水灌溉等)提供支持。同时,强调适应领域技术创新人才流动与培养,加强研发队伍建设。五是重点领域技术发展规划。各关键领域科技发展总体规划中融入了气候变化适应内容,并提出重视相关推广应用。

3.2 政策深化阶段(2011-2015年)

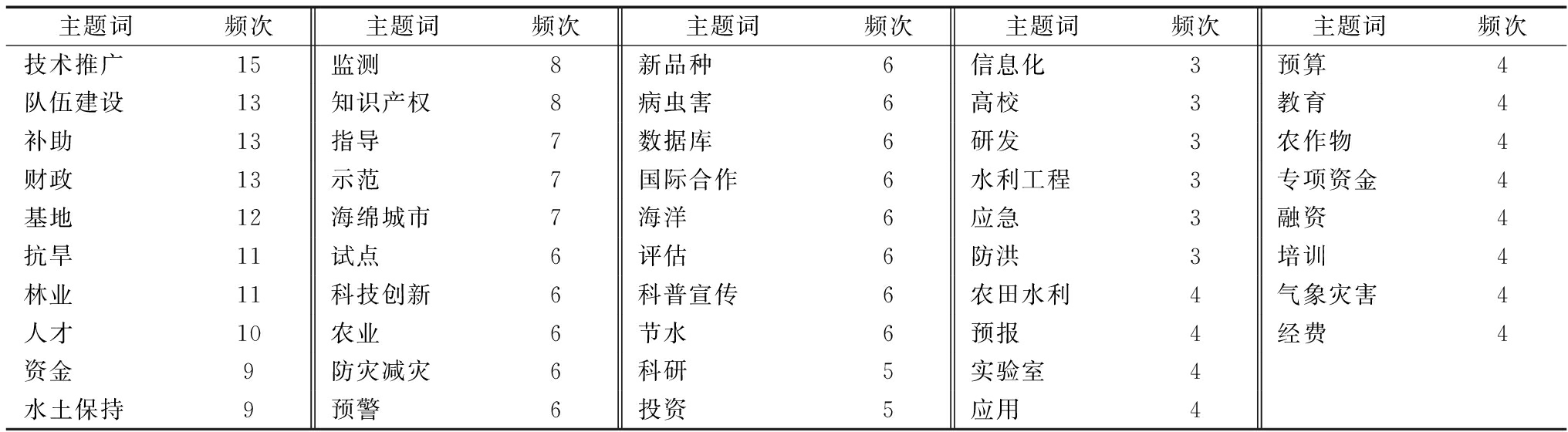

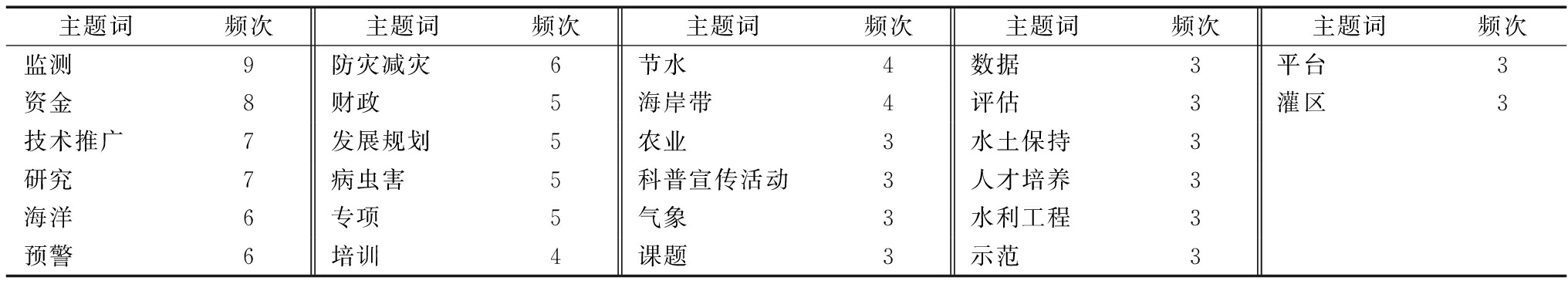

“十二五”期间,应对气候变化受到国家高度重视。“十二五规划纲要”中明确指出要增强适应气候变化能力,此后发布的《“十二五”国家应对气候变化科技发展专项规划》,为有关科技活动赋予了新的时代任务。2013年国家发展改革委正式出台《国家适应气候变化战略》,对统筹开展适应工作、强化技术支撑作用作出了总体部署。这一阶段共有适应气候变化中央科技政策94份,高频主题词按频次排列如表2所示,涵盖“抗旱”“队伍建设”“人才”“财政”“基地”等。48个高频主题词经过共词聚类,形成8个政策群组,代表这一阶段适应气候变化中央科技政策的8个聚焦点。其中,除“综合观测能力建设”外,其它政策聚焦点均已发生变化,如图3所示。

表2 2011-2015年适应气候变化科技政策高频主题词

Tab.2 High-frequency topic words in science and technology policies for climate change adaptation (2011-2015)

主题词频次主题词频次主题词频次主题词频次主题词频次技术推广15监测8新品种6信息化3预算4队伍建设13知识产权8病虫害6高校3教育4补助13指导7数据库6研发3农作物4财政13示范7国际合作6水利工程3专项资金4基地12海绵城市7海洋6应急3融资4抗旱11试点6评估6防洪3培训4林业11科技创新6科普宣传6农田水利4气象灾害4人才10农业6节水6预报4经费4资金9防灾减灾6科研5实验室4水土保持9预警6投资5应用4

为了解各群组的确切含义,对各主题词代表的文件进行阅读,并结合图2总结该阶段政策焦点。一是适应工程建设资金投入。这一时期,财政补助资金仍重点流向适应气候变化的重大工程建设,并向水利工程、农田水利基本设施建设、天然林资源保护工程倾斜。同时,出台配套资金管理办法,为适应气候变化重大工程实施提供资金支持,并强化监管,提高技术资金使用效率。二是海绵城市建设及其金融支持。气候变化带来的降雨激增是造成城市内涝的重要原因,而海绵城市建设是解决此问题的重大工程举措,有助于增强城市气候韧性。2014年颁布的《海绵城市建设指南》,为海绵城市试点建设提供了技术信息。此后,海绵城市建设标准、评价体系等政策陆续出台,通过技术标准这一环境面科技政策工具对海绵城市这一适应气候变化重点工程加以规范。在建设资金支持方面,综合采用财政和金融政策,融合PPP模式,拓宽资金渠道,为各试点建设海绵城市提供资金保障。三是抗逆品种研发与知识产权保护。在林业、农业抗逆品种研发选育技术方面提供政策引导,同时,出台有关专项政策行动方案,严厉打击侵权、假冒抗逆新品种等违法行为,加强知识产权保护。《2015年林业知识产权战略实施推进计划》明确规定,要提高林业知识产权使用效益、保护效果、管理和服务水平。这有利于加强市场监管,为抗逆性强的林业植物新品种培育与转化提供支撑。四是人才培育。人才培育与资金支持分离,成为一个独立的领域,表明此阶段对这一领域的关注度明显提升。推动国际合作和交流,提高创新人才研究水平,同时,强调推广和应用人才队伍培育。例如,农业适应技术实用人才带头人机制、“百万渔民大培训行动”等科技服务政策促进了适应气候技术应用人才培育。五是研发推广基础设施建设。这一时期,在适应重点领域的政策中,更加重视科技创新基地、应用研究示范基地、国家重点实验室、长期科研试验示范基地等科技基础设施的完善和规范化管理,保障科学研究持续开展,促进科技应用。六是农业适应技术应用指导。为提高农业适应气候变化中异常天气的能力,促进科技成果转化,出台了一系列病虫害防治、小麦抗旱保播、农机抗旱排涝等技术指导政策,组成了一个新的政策主题。七是综合观测能力建设。提高气候变化以及极端事件监测、预估、应急能力依然是中国适应气候变化技术发展的重要方向,监测网络体系不断发展,对于预警信息效率、覆盖面与精确度的要求不断提高。八是水土保持教育与数据管理。水土保持基本教育不断深化,2012年建成第一批全国中小学水土保持教育社会实践基地,并且建立水土保持科技示范园区动态监管和退出机制,规范园区管理。水土流失监测信息平台和数据库完善与教育同等重要,“融合”成为这一时期具有重要意义的政策聚焦点。

这一阶段是中国适应气候变化科技政策的深化阶段,出台了一系列具体政策。在政策工具使用上,通过科技资金投入、科技基础设施建设、教育培训等供给面,以及目标规划、金融支持、知识产权保护等环境面科技政策工具,为适应技术的研发、使用、推广和市场化提供政策支撑。

3.3 成熟演进阶段(2016-2020年)

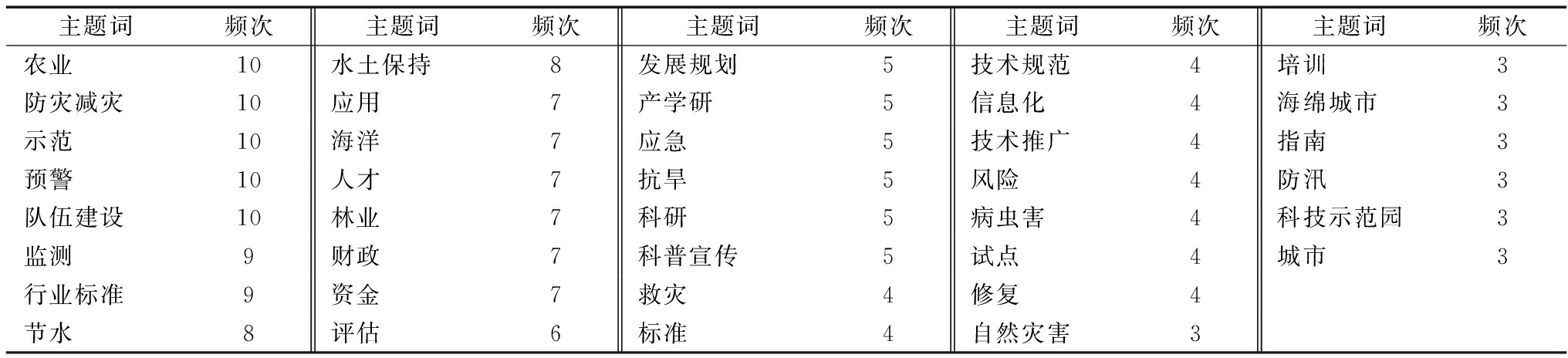

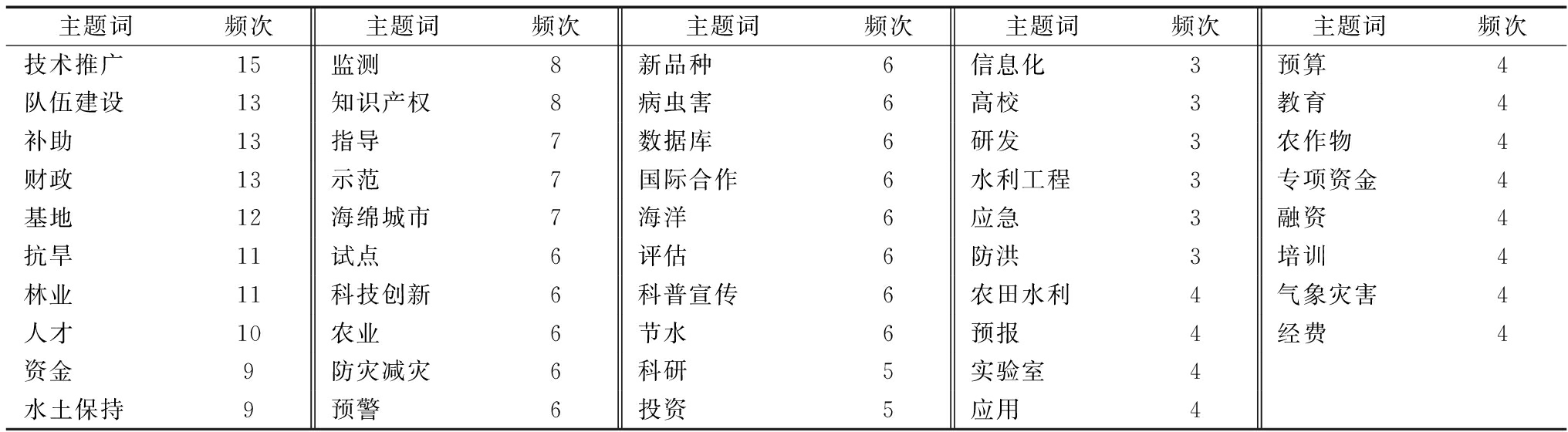

与“十二五”时期有所不同,“十三五规划纲要”中将“增强适应气候变化能力”改为“主动适应气候变化”。这体现了中国对气候变化的认知向更深层次发展,强调在科学基础上提高管控气候风险的主动意识和实际本领。2016年起,适应气候变化的重点领域相继出台具体行动方案,结合实际情况,采取针对性策略。2017年出台的《“十三五”应对气候变化科技创新规划》进一步加强顶层设计,针对中国有关科技创新存在的问题,为全面提升理论研究及技术研发水平提供指导。这一阶段共有适应气候变化中央科技政策75份,主题词按频次排列如表3所示,高频主题词涵盖“农业”“防灾减灾”“示范”“行业标准”“水土保持”“应用”等。

表3 2016-2020年适应气候变化科技政策高频主题词

Tab.3 High-frequency topic words in science and technology policies for climate change adaptation (2016-2020)

主题词频次主题词频次主题词频次主题词频次主题词频次农业10水土保持8发展规划5技术规范4培训3防灾减灾10应用7产学研5信息化4海绵城市3示范10海洋7应急5技术推广4指南3预警10人才7抗旱5风险4防汛3队伍建设10林业7科研5病虫害4科技示范园3监测9财政7科普宣传5试点4城市3行业标准9资金7救灾4修复4节水8评估6标准4自然灾害3

经过共词聚类,46个高频主题词仍形成8个政策聚焦点,但在具体内容上有一些新变化,如图4所示。

为了解各群组的确切含义,对各主题词代表的文件进行阅读,并结合图3总结该阶段政策焦点。一是为病虫害防治提供资金支持。此阶段,部分财政资金的支出用于病虫绿色防控技术示范推广,加强病虫害监测预警和防控技术指导,确保重大病虫疫情不会大面积爆发成灾。二是抗逆技术等转化与推广。对林业、农业抗逆技术成果转化与推广的重视程度有所增强,形成独立群组。改革基层农技推广体系,搭建防汛抗旱减灾装备与工程技术交流平台,分享最新科研成果信息,促进科研成果转化应用。三是水利科技示范先导。水利适应气候变化能力在此阶段聚合为一组,成为较为突出的政策聚焦点。节水灌溉技术、海绵城市工程技术、水土保持技术发展规划进一步加强,更加注重水利科技领域的示范先导作用。《国家水土保持科技示范园区评定办法》《开展大中型灌区农业节水综合示范工作的指导意见》等文件的出台,更加强化了水利科技示范工作,促进相关基础设施进一步完善。四是研发体制创新。在农业领域建成具有开拓性的科技创新联盟,打破各专业、学科、区域和单位界限,形成科学合理的协同创新布局,培育多元创新主体[23]。在适应气候变化方面,小麦赤霉病综合防控协同创新联盟成为标杆联盟,联盟内协作研发出一批赤霉病抗性达中抗以上的小麦新品种,并研制出配套防治药剂[24]。五是重点领域适应技术标准。行业技术标准是重要的环境面科技政策工具,直接对技术特性进行严格规定。此阶段,出台了一系列气候适应重点领域技术规范,包括海洋、气象灾害监测技术标准、海洋灾害风险评估技术导则、病虫害防治技术规范等。六是自然灾害应急能力建设。此前,“应急能力”往往与“综合观测能力”融合,在此阶段两者单独成组,说明这两个领域的关注度持续提高。极端事件应急能力是适应气候变化共性技术的重要组成部分,此阶段先后出台有关工作指导意见、发展规划以及资金管理办法,为完善应急技术和提高气象、海洋、农业等领域风险管控能力以及救灾响应能力提供指引。七是综合观测能力信息化发展。“综合观测能力”被3个阶段持续关注,强调信息化在数据管理方面的应用。八是人才队伍培育与技术集成示范。“人才培育”是3个阶段持续关注的政策主题,此外,各领域科技规划均强调适应技术集成示范。例如,2017年7月出台的《国家林业局促进科技成果转移转化行动方案》明确指出,“充分发挥科技项目示范窗口效应和带动作用”[25],引导适应气候变化、防控森林灾害等林业科技成果对接林业发展需求。

本阶段适应气候变化科技政策呈现成熟演进态势,各项技术保障政策在持续改进的基础上具有一定创新性,政策工具的使用多元并重。整体反映中国“十三五”时期气候适应政策与科学形成联动,为有序开展各项科技工作提供良好环境。

4 政策变迁逻辑

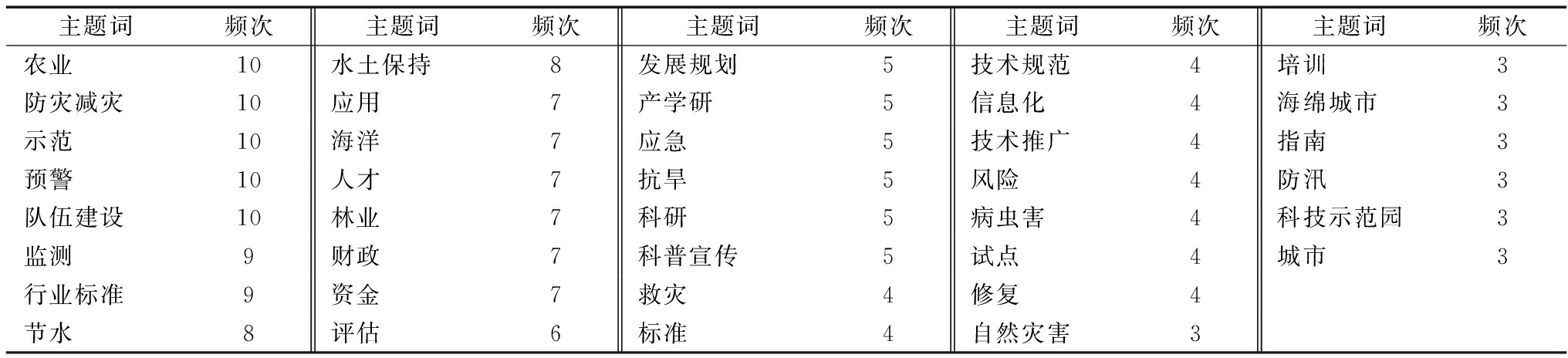

运用政策文本计量方式,对适应气候变化中央科技政策进行阶段划分,探究不同时期政策偏好。研究发现,不同阶段政策焦点呈现渐进演化趋势,如图5所示。

适应气候变化中央科技政策在适应技术研发、适应技术成果应用与推广、适应技术资金保障、监测应急能力发展规划以及水利科技发展支持五大主题内具有显著变迁,这与科技政策理论以及中国适应气候变化科技工作具体目标相吻合。首先,科技政策包含促进科学技术创新研发以及促进科学技术应用扩散的双重政策。中国在政策变迁全过程围绕上述两大主题制定政策,体现了中央适应气候变化科技政策的科学性。其次,《国家适应气候变化科技发展战略》明确指出中国到2030年适应气候变化科技发展主要任务,包括“适应科技资金投入比例达到发达国家水平”、“实现极端气象事件预防、预警和应急响应的有机融合”、“基本完成重点领域和行业的适应技术体系构建”等[1]。适应技术资金保障、监测应急能力发展规划以及水利科技支持这三大政策主题,体现了中国气候适应技术转型规划的集中发力点。

对适应气候变化中央科技政策焦点进行分析可知,各主题存在相异演变模式。一是适应技术研发中,人才培育一直呈现稳定演进趋势,体现中国培养适应气候变化技术队伍的决心。在具体项目研发上,早期在国家科技支撑计划中发布有关课题项目予以引导,而后对农业抗逆选育技术方面有所偏重,同时,更加注重技术研发基础设施完善和规范管理,后期建成各类技术创新联盟,研发体制不断完善。二是适应技术推广与应用主题不断变革。在推广方面,从政策起始阶段强调对适应基本知识的科普宣传,到逐渐加强基础设施建设,发挥平台对技术推广、人员培训、科普知识的整合能力。随着多项适应工程建造以及适应新技术研发的推进,对技术集成示范的要求不断提高。此外,从提及重点领域的技术推广到细化为农业抗逆技术的推广,体现国家对抗逆技术应用和产业化的重视。在应用方面,从技术应用指导演化为出台相关技术标准,提高应用过程规范性。三是适应技术资金保障向更为细化的领域提供资金支持,资金投入方向更具针对性。四是监测应急能力保障领域发展较为稳定,一直是中国气候适应技术政策强调的重点。自政策深化阶段开始,应急能力建设成为独立的政策聚焦点,气候变化极端事件响应及时性不断增强。五是水利科技作为适应气候变化的重要技术领域,其保障政策也不断变迁。以重视有关基础教育、提出海绵城市建设为开端,随着技术研究和实践不断深化,政策重点逐渐转移到水利科技示范先导方面。不断深化水土保持教育、技术应用示范,推动海绵城市试点经验向全国推广。

5 结语

5.1 结论与建议

对中国适应气候变化政策变迁逻辑进行分析,可以挖掘政策导向明晰度、政策工具选择模式以及政策全面程度等。首先,为促进适应技术研发以及科技成果转化,中国在队伍建设、体制创新、基础设施建设、知识产权保护等方面出台了相关政策和规定,已建成一系列重点领域科技示范园与示范基地,并出台了支持与规范政策,这为中国适应气候变化科技发展提供了有力的方向引导。其次,当前气候适应政策仍存在政策工具不全面的问题。在政策推进过程中,中国大多采用环境面政策工具,以改善技术创新及其应用环境,以及供给面政策工具,以改善人才、资金、基础设施等要素供给情况。但是,也存在一些问题,如供给面政策工具使用不到位,适应科技信息资源政策缺失,需求面工具使用欠缺,缺乏公共技术采购、产品采购推荐等以扩大需求为目标的政策工具。再次,适应重点领域科技政策覆盖不足。对水利科技较为重视,但是,受气候变化影响较大的人体健康、生物多样性等领域缺乏明确的科技政策导向。最后,气候变化适应性科技政策专门化不足。虽然相关政策不断细化和深化,但科技政策始终融合于各领域科技规划或适应气候变化总体战略布局之中,或者相关政策过于零散,缺乏专项政策作出系统阐释,顶层设计不足,分领域问题导向的特点突出。

根据上述结论,结合前文政策嬗变轨迹分析,为中国适应气候变化中央科技政策完善提出以下建议:

(1)继续发挥政策导向作用,助力技术研发推广。一是中国应在完善气候变化适应科技研发实验室、研究中心的基础上,继续加强相关领域科研人才培养,制定有关中长期规划。开拓国际视野,推动建成适应技术科研国际项目,选拔优秀人才参与国际合作,培养国际适应科技领军队伍。二是在研发体制方面,科技创新联盟的优越性日益凸显。中国应结合不同适应领域特征,引导海岸带、水资源等领域适应科技创新联盟的建立,整合研发力量,强化协同研发合力。三是在知识产权保护方面,扩大领域,加大力度,为适应科技研发提供平等的法治环境,激发技术创新积极性。四是在科研方向引导方面,突出重点,提高技术研发导向的全面性、明确性。例如,加大人体健康领域支持力度,出台专门政策对健康脆弱性评估等给予保障。五是在推广方面,向适应气候变化专门化方向发展,引导建立以适应气候变化为主题的科技示范园、示范基地,同时,发挥科普宣传的教育功能。六是在应用方面,增强技术应用指导和培训,加强适应技术落地。继续发挥行业标准的规范作用,增加适应技术和工程建设相关标准,保证适应技术应用、适应工程执行严格有效。

(2)扩大政策覆盖面,支撑全领域气候适应。中国应加强对人体健康、生物多样性等适应气候变化关键领域科技发展的重视,出台相应科技政策引导气候健康基础研究,推进栖息地恢复与物种保护工程建设等。

(3)丰富政策工具,健全技术导向体系。在现有基础上强化需求面科技政策工具使用,增加以科技信息资源政策为代表的供给面政策工具,如出台防汛抗旱产品政府采购清单,整合并发布适应产品信息,促进适应技术转化。建立涵盖国内外先进适应工程、技术以及应用信息的数据库,减少适应科技创新中的信息不对称。

(4)出台专项政策,明确适应科技任务。适应气候变化的科技建设需要具有系统意识以及综合能力,颁布适应气候变化科技专项政策,有助于将不同领域、技术以及政策加以统筹,为适应科技行动的展开提供系统指引。

5.2 研究不足与展望

本文采用共词聚类研究方法,对中央适应气候变化科技政策进行文本分析,梳理政策主题变迁逻辑,对政策进行评价并提出政策建议,但仍存在一定不足。首先,未对省级或城市政策文本进行选取和分析,未来可以针对中国“气候适应型城市”科技政策进行实证研究,探究科技政策扩散以及地方层面科技政策在适应气候变化领域的作用机制。其次,未结合政策效果对适应气候变化科技政策的作用进行验证,未来研究可以结合气候适应效果,探寻科技政策与气候适应之间的关系,明确科技政策的现实效用。

参考文献:

[1] 中国21世纪议程管理中心.国家适应气候变化科技发展战略研究[M].北京:科学出版社,2017.

[2] LUNDVALL, BENGTAKE. The globalising learning economy: implications for innovation policy[J]. Report from Dg XII Commission of the European, 1997(5).

[3] 罗伟. 科技政策研究初探[M]. 北京:知识产权出版社, 2007.

[4] 曾静静,曲建升.欧盟气候变化适应政策行动及其启示[J].世界地理研究,2013,22(4):117-126.

[5] 孙傅,何霄嘉.国际气候变化适应政策发展动态及其对中国的启示[J].中国人口·资源与环境,2014,24(5):1-9.

[6] 陈馨,曾维华,何霄嘉,等.国际适应气候变化政策保障体系建设[J].气候变化研究进展,2016,12(6):467-475.

[7] 付琳,周泽宇,杨秀.适应气候变化政策机制的国际经验与启示[J].气候变化研究进展,2020,16(5):641-651.

[8] 刘影,邹玥屿,朱留财,等.生物多样性适应气候变化的国家政策和措施:国际经验及启示[J].生物多样性,2014,22(3):407-413.

[9] 潘家华,郑艳.适应气候变化的分析框架及政策涵义[J].中国人口·资源与环境,2010,20(10):1-5.

[10] 周景博,冯相昭.适应气候变化的认知与政策评价[J].中国人口·资源与环境,2011,21(7):57-61.

[11] 张雪艳,何霄嘉,孙傅.中国适应气候变化政策评价[J].中国人口·资源与环境,2015,25(9):8-12.

[12] 傅东平.财政政策对提高我国气候变化适应能力的作用研究[J].广西师范学院学报(哲学社会科学版),2011,32(3):119-122.

[13] 仉天宇.我国海洋领域适应气候变化的政策与行动[J].海洋预报,2010,27(4):67-73.

[14] 曾以禹,吴柏海,赵金成,等.林业适应气候变化国家战略纳入国家安全框架——从公共财政政策框架改良的视角[J].林业经济,2014,36(7):14-19.

[15] 王向阳.适应气候变化的中国财政支农政策研究[J].人民论坛,2020,26(3):86-89.

[16] 高军侠,党宏斌.河南省农业综合开发适应气候变化的政策调整建议[J].河南水利与南水北调,2012,57(2):53-55.

[17] 罗锋华.提升福建适应气候变化能力的政策研究[J].中共福建省委党校学报,2014,26(6):77-80.

[18] 黄萃,任弢,张剑.政策文献量化研究:公共政策研究的新方向[J].公共管理学报,2015,12(2):129-137+158-159.

[19] 郑石明,彭芮,高灿玉.中国环境政策变迁逻辑与展望——基于共词与聚类分析[J].吉首大学学报(社会科学版),2019,40(2):7-20.

[20] 国务院.中国应对气候变化国家方案[EB/OL].[2007-06-03].http://www.gov.cn/g-zdt/2007-06/04/content_635590.htm.

[21] 黄磊,李巧萍,徐影,等.气候变暖时不我待——解读《中国应对气候变化国家方案》[J].中国减灾,2007,17(7):12-13.

[22] 何霄嘉,许吟隆,郑大玮.中国适应气候变化科技发展路径探讨[J].干旱区资源与环境, 2017,31(8):7-12.

[23] 农业农村部. 农业农村部办公厅关于国家农业科技创新联盟建设的指导意见[EB/OL].[2020-06-29].https://www.pkulaw.com/chl/e227d7f7161b7cbdbdfb.html.

[24] 秦志伟.小麦赤霉病综合防控协同创新联盟成立[EB/OL].[2017-05-13].http://news.scienc-enet.cn/htmlnews/2017/5/376208.shtm.

[25] 国家林业局.国家林业局促进科技成果转移转化行动方案[EB/OL].[2017-06-07].https://www.pkulaw.com/chl/5adc328222cc64cfbdfb.html.

(责任编辑:万贤贤)