The Internal Mechanism and Realistic Path of Coordination between "Autonomy" and "Heteronomy" of Scientific Research Integrity′s Construction

Li Xialing1,Chen Wei1,Guan Jinxiu2

(1.School of Marxism, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China; 2.School of Marxism,Wuhan Institute of Technology,Wuhan 430070, China)

Abstract:The construction of scientific research integrity is an important cornerstone of scientific innovation. After the misconduct of scientific research first occurred in China in the 1980s, the state standardized the behavior of scientific and technological practitioners from the aspects of laws, regulations and policies. By the early 21st century, the construction of scientific research integrity has begun to take shape. However, the construction of scientific research integrity in China for more than 40 years has not completely curbed academic misconducts in the process of scientific and technological development, and there is even a worsening trend. At present both "autonomy" and "heteronomy" are insufficient, and there is no effective synergy between them. In this paper, this study combines the synergetics theory with the real situation in China and conducts an empirical analysis based on a questionnaire survey so as to explore the internal logic and the practical path of synergistic construction of scientific research integrity in China.

According to the synergetics theory, the construction of scientific research integrity can be regarded as a system which consists of two sub-systems, namely, "autonomy" and "heteronomy". The subsystems of "autonomy" include scientific community, ethical norms and cultivation mechanisms, the main body of which is the scientific community; while the "heteronomy" is made up of three key components, namely, the management institutions to achieve "heteronomy", the laws, regulations, policies and systems to maintain scientific integrity, and the mechanism to deal with academic misconduct. The main body to construct "heteronomy" is the management body, i.e. government departments or universities and research institutions. At present, there are several problems about the construction of "heteronomy" in China. Firstly, the formulation and issuance of scientific research integrity systems and policies are from the higher levels to the grassroots, with the focus on administrative arrangements; secondly, the governing body of scientific research integrity management lacks independence; lastly, there are inherent defects in the design of the investigation and punishment mechanisms. In terms of the subsystems of "autonomy" construction, there are the problems of lack of quantitative indicators for academic ethical standards, a vague definition of academic disorganization and misconduct; the scientific community was unable to assume the main responsibility in "autonomy" construction, and it shows a lack of mechanism for cultivating scientific research integrity. The above-mentioned existing problems require prompt actions to build an effective synergy between "autonomy" and "heteronomy" in the construction of scientific research integrity in China. In the subsystems of "autonomy" and "heteronomy", the formation of the two (main parts), i.e. the governing body and scientific community are the prerequisite for the synergistic evolution of scientific research integrity construction. In addition, if there is better interaction between the main parts and the main part and the environment, better results will be achieved in the synergistic relationship of the system, which will promote the stable development of the scientific research integrity construction.

The stable development of the scientific research integrity requires an all-round synergistic development and governance system of the "autonomy" and "heteronomy" for scientific research integrity. The specific countermeasures include establishing an independent and authoritative governing body responsible for scientific research integrity and an open and fair joint working mechanism for the scientific research integrity meetings, promoting the integration of legislation in "heteronomy" and "autonomy" within the scientific community and strengthening the collaboration among the governing body, government departments and scientific community to establish a complete and systematic moral education system of scientific research integrity. It is also suggested to take full advantage of Internet information technology to build a comprehensive information system concerning the scientific research integrity of the governing body, research institutes and individuals, and improve the monitoring mechanism by social forces.

Key Words:Scientific Research Integrity; Autonomy; Heteronomy; Collaborative Governance System; Academic Misconduct

0 引言

科研诚信建设是科学创新的重要基石,对严防科技不端行为、净化科研环境、培育科学精神等有着至关重要的作用。20世纪80年代科研不端行为在我国开始显现后,国家从法律、法规、政策等方面规范科技从业者的行为,到21世纪初期,科研诚信建设初具雏形。但我国科研诚信建设40余年,并没有完全遏制科技发展过程中的学术道德失范、学术不端等行为,甚至有愈发恶化的趋势。2020年11月,国家新闻出版署颁布了我国首个针对学术不端行为的《学术出版规范——期刊学术不端行为界定(CY/T174-2019)》,分别从学术期刊论文作者、审稿专家、编辑三方界定了可能涉及的学术不端行为,但就在该文件出台之时,一份长达123页的举报材料在网络热传,天津某大学教授学术不端行为引起人们关注。越来越多的学者和科研管理部门意识到,我国科研诚信建设过程中,通过科研道德培养和约束,自觉地将科研道德转化为自愿遵守的科研道德“自律”建设,与通过制定科研活动行为准则、规范等外部行为入手的科研道德“他律”建设,并没有形成有效协同。中国科研诚信建设需要借鉴发达国家“自律”与“他律”协同作用的经验,并结合中国实际国情,形成科研道德内化与外化两方面的合力,以确保我国科学技术健康有序发展。

1 文献回顾

1.1 我国科研诚信建设问题、成因与对策研究

中国科研诚信问题一直被国内外学者关注。究其原因,一方面是中国科学技术近年来发展迅速,某些领域甚至超过欧美发达国家。另一方面,境外时有发生知名期刊撤销中国科技工作者稿件的事件,甚至是大规模撤稿事件,如2017年《肿瘤生物学》撤掉了中国学者发表的107篇论文,有证据表明这些论文涉嫌同行评议造假;2020年底《欧洲医学药理学评论》在其24卷批量撤稿199篇中国学者的论文,撤稿原因是“论文作者涉嫌学术不端并且没有回复编辑部的质询”。国内外学者对中国学术不端行为的成因进行了分析,如Jingbao等[1]从体制与政策相关利益冲突,Ana等[2]从科技评价体系、同行评议以及调查机制,Mark等[3]从中国文化因素等层次,分别探讨了中国学术不端行为的成因,尽管中国政府、高校和科研机构制订了各项管理政策来防范学术失范,但这些政策基本上是基于西方科研诚信的概念,没有考虑中国学术中的主导关系和互惠规范等实际情况[4]。有研究调查发现,中国科技工作者初步了解科研学术规范,但对具体的不端行为界定认识较为含糊[5]。分析结果也显示,通过科研诚信教育可以纠正高校研究生在科研活动中的不端行为[6],为防止严重的科研诚信失范行为发生,中国应该建立一个专门的科研诚信机构,并构建完整的科研诚信教育与培训体系[7]。相关研究也提出了相应对策,如建设基于区块链技术的科研综合平台,以保证科研活动的真实性[8];从科研经费使用上探索“黑名单制”,将其与个人征信体系挂钩[9];唐莉[10]、危怀安[11]等建议构建一个有机、动态和整体的制度体系,以实现科研诚信建设的整体性治理。以上学者从多重角度对科学诚信建设问题与对策进行了深入分析,但侧重于研究如何发挥政府在诚信建设中的作用。

1.2 我国科研诚信建设政策研究

科研诚信政策制定是科研诚信建设的一个重要组成部分,为诚信建设提供政策支撑。总体而言,我国科研诚信政策主导者为行政管理部门,主要依靠行政约束科研行为[12],政府在科研诚信管理中依法承担多层次责任。相关研究还对我国科研诚信政策进行了梳理,认为科研诚信政策制定是一个由点及面再到点的过程[13],从量化角度看,我国科研诚信政策的重心是国家层面先建设后规制,而省域层面重建设,并且政策显著凝聚于国家层次,下沉严重不足。 有学者对我国科研诚信政策变迁进行计量分析发现,从方法和目标来看,我国科研诚信建设已逐渐从自我约束、道德教育转变为制度建设与道德建设齐抓共管[14]。以上研究成果侧重于科研诚信建设政策的历史演变及特征归纳,而对政策制定存在的问题未作深入研究。

1.3 国外科研诚信协同建设经验研究

欧美发达国家科研诚信建设起步较早,目前已探索出适合自身发展的道路。美国成立科研诚信办公室负责管理科研诚信建设,该机构一方面通过法规政策的制定以及学术不端行为查处程序的设定,以“他律”规范科技工作者行为,另一方面建立以负责任的科研行为为目的的教育体系,实现科研诚信的“自律”[15]。围绕科研诚信协同建设,美国诸多学者如RonIphofen[16]、Carlos carroll[17]等从如何完善法律法规、加强社会监督和科研诚信教育等方面进行了具体探讨。黄军英[18]、王阳[19]介绍了美国政府在科研诚信建设中的作用、科研诚信建设的阶段演变和制度逻辑,以及科学不端行为处理程序的历史演进。王飞[20-21]探讨了丹麦科研诚信政策体系、管理机制、教育体系以及学术不端行为处理流程。众多学者对发达国家的经验进行总结,为中国科研诚信建设提供了借鉴,但研究成果偏向“他律”建设经验,而“自律”建设成果较少。

综上所述,学者们对我国科研诚信建设中存在的问题、政策特征以及发达国家建设经验等进行了较为全面的研究,但存在如下不足:对建设过程中存在的问题以及相关政策的研究侧重于制度建设考查,主要从“他律”建设角度切入,而“自律”建设成果较少;侧重于从单一方面,即“他律”建设或“自律”建设展开,缺乏从整体上特别是对“他律”和“自律”协同建设的内在逻辑进行研究。而纵观国际上科研诚信建设做得比较好的国家,如美国、瑞典、挪威等均采取协同建设方法:制定明确的科技研究活动行为规范、准则等政策法规,规定科技工作者哪些行为是不允许的,违规会受到什么样的惩罚,依靠外化于形的制度、法律等规范科技工作者行为;通过教育和引导,将规范、准则、政策等内化为科技工作者的道德准则,形成内心认同,实现真正的“自律”。鉴于目前我国科研诚信建设研究缺乏从整体上对“自律”和“他律”协同建设的分析,本研究将采用协同学理论,结合我国实情,依据问卷调查进行实证分析,探讨我国科研诚信协同建设的内在逻辑及现实路径。

2 协同学视角下我国科研诚信建设现状分析

2.1 协同学理论概述

20世纪70年代,德国物理学家哈肯在系统论的基础上,结合多学科研究成果,创立了一门关于系统中各要素之间相互合作与竞争的科学——协同学。它主要研究自然界和社会中的系统,认为任何一个系统都可以分为若干个子系统,而子系统又由多个要素组成;系统中各要素之间相互作用,任何一个要素状态的变化都受到其它要素状态及相互关系的影响,同时,彼此之间进行物质、能量与信息交换;任何一个开放的系统与外界环境之间也相互作用、相互协调,不断进行物质、能量与信息交换。协同学理论诞生后,被广泛应用于教育、管理、经济、文化与社会等领域。本文将科研诚信建设视为一个复杂且开放的系统,运用协同学理论,对各子系统及其构成要素、系统序参量、系统与外部环境的相互作用进行分析,探求科研诚信建设系统协调发展的内在机理及路径。

2.2 科研诚信系统构成

对科研诚信系统进行结构分析发现,该系统由“自律”和“他律”两个子系统构成(见表1)。严格来说,科研诚信中的“诚信”属于道德范畴。康德在讨论道德时提出道德自律和他律两个术语,在他看来,“道德的普遍规律总是伴随自律概念”[22],把“有理性的人自觉遵守自己颁布的普遍法则”[23]称为道德自律,意指道德源于普遍的人性而非外在的权威或强制。而“一般理性存在者的感性自然就是以经验为条件的法则之下的实存,因而这种感性对于理性而言便是他律”[24],意指他律源于以经验为条件的行为必然性,即在某种权威或强制条件下,理性的人据此做出行为。而科研诚信自律是指科研活动主体在科研活动中以科研道德规范为准则,对自身行为进行自我管理和约束。近代自然科学诞生后,科学家对科学技术的社会后果和科学家责任进行反思,在此基础上逐渐形成一整套包含科学精神、科学伦理等在内的道德规范,用以约束科学共同体的行为,保障科学技术健康有序发展。科研诚信建设需将科研道德内化于科技研究者的良知,以实现用科学的道德律约束科学家行为而形成道德的“自律”。“自律”子系统的建设,首先要明确科学共同体应遵循的道德标准为何。其次,通过有形和无形的教育,使科研道德标准成为科学家内心认同并遵循的道德律。因此,“自律”子系统的主要构成要素为科学共同体、道德规范和培育机制,其建设主体为科学共同体。科研诚信建设中的“他律”是指相关管理部门为维护科研诚信而制定各项法律、法规、政策和制度,使之渗透到科研活动和科研管理全过程,并对违反科研诚信的行为进行惩戒。“他律”包括三大组成要素,即实现“他律”的管理机构,维护科研诚信的法律、法规、政策、制度,以及处理学术不端行为的机制。“他律”建设的主体为管理机构,即政府部门、高校、科研机构。

表1 我国科研诚信建设子系统

Tab.1 Subsystem of scientific research integrity construction in China

子系统要素“他律”建设子系统管理机构、法律法规政策和制度、查处机制“自律”建设子系统科学共同体、道德规范、培育机制

注:管理机构(政府部门或高校、科研机构)和科学共同体分别是 “他律”建设子系统和“自律”建设子系统内的序参量

2.3 子系统各要素建设现状

2.3.1 “他律”建设子系统各要素现状分析

首先,科研诚信制度与政策的制定和发布从上而下,注重行政制度安排。我国科研诚信政策的制定、管理体制的建立,基本上依据国家行政管理体制中的自上而下方式,即从中央到地方,再到高校和科研机构。这种行政管理的制度安排,与欧美发达国家科研诚信管理有着明显不同。以美国为例,美国科研诚信发展先后经历了建制化阶段、规范化阶段、标本兼治阶段以及科研生态建设阶段,相应地,科研诚信建设的主导者从最初由政府主导,到最终形成政治介入、科学团体、科学期刊、科研机构、科学共同体的互动,科研诚信管理也由发现—处理—预防科研不端行为发展到确保科研诚信,从而真正维护科学的威严。我国科研诚信制度建设目前还处于政治主导阶段,管理部门无论是在政策与制度的制定和颁布,还是在科研不端行为查处和责罚上都偏行政而轻专业化,使得政策法规过于强调科研诚信建设的重要性、指导原则和目标等,而缺乏界定科研不端行为的具体量化细则,使得查处学术不端行为缺少政策依据而不能有效展开。

其次,科研诚信管理机构不具备独立性。国家科技部成立了科研诚信办公室,并明确其为科研不端行为查处机构。各省级科技厅相应设立了科技监督与诚信建设处,各科研单位设立学术委员会或学风委员会。由此可见,科研诚信查处机构设置遵循的是科技部—省市科技主管部门—各高校院所逐级下行的原则,科研诚信各级管理机构隶属于政府部门,并没有形成独立的调查部门。理论上看,科研诚信调查应该是政府职能部门、独立调查部门、科学共同体的联动配合,而现实中却是政府职能部门与科学共同体之间的配合。更为重要的是,政府职能部门仅仅提供政策上的指导,真正实施查处的机构是各科研单位,政府职能部门、独立调查部门在案件查处过程中没有发挥应有的作用。这对普通科研工作者学术不端行为查处的影响不大,但是,一旦涉及某个领域学术声望极高并担任一定行政职务的专家学术不端行为,往往会失灵。科研机构中科研诚信事件的查处,均由科研单位学术委员会或学风委员会裁定,而这一机构是非独立的,若被查处人在科研单位担任很高的行政职务,则极有可能学术委员会需要接受被查处人的领导,这种“既当裁判又当运动员”式的查处机制,面对学术声望极高并担任一定行政职务的专家出现失灵便是必然。

最后,查处机制设计存在内在缺陷。我国设立的科研诚信建设机制是联席会议制度,即科技部与教育部、中国科学院、中国工程院、国家自然科学基金委员会、中国科协等21个部门和单位建立科研诚信建设部门联席会议制度。一般而言,对社会影响大、跨部门的科研诚信事件,在科研诚信建设联席会议框架下,将采取建立联合工作机制的方式展开调查。接到学术不端行为举报后,联合工作机制分三级流程展开调查:被举报人单位自查—主管单位审核—联合工作机制复核。由于科研诚信管理机构不具备独立性,调查的三级流程在第一阶段可能就会遇到困难,若被调查人在所在机构担任较高行政职务并在学术上享有极高声望,则单位自查结果难以保证真实性与客观性。而且可能存在更为复杂的情况:被调查人曾在多个科研机构和单位开展过科研活动,那么,自查的单位是多单位联合还是仅限于目前所在单位?第二阶段为主管单位审核自查结果,也会遇到类似问题,若被调查人身负多职,比如既是某大学校长又是院士,甚至拥有多个名誉头衔,那么,主管单位该如何审核?第三级联合工作机制的设立是为解决第二级调查中出现的多部门联合审核问题,但在实际操作中若没有秉承公开透明原则,就会引起公众对联合机制的质疑。查处机制若不能解决好以上问题,则其结果很难让公众信服。

2.3.2 “自律”建设子系统各要素现状分析

首先,学术道德标准缺乏量化指标,学术失范、学术不端等行为的界限界定模糊。1980年颁布的《中华人民共和国学位条例》第17条是我国最早关于科研诚信的规定,它规定学位授予单位对于已经授予的学位,如发现有舞弊作伪等严重违规情况,经学位评定委员会复议,可以撤销。2002年颁布的《关于加强学术道德建设的若干意见》,列举了学术不端、学术道德失范的主要表现。2009年颁布的《关于加强我国科研诚信建设的意见》,对科研诚信建设的重要性和紧迫性、指导思想、原则、目标、法制和规范建设、相关管理制度、科研诚信教育等进行了政策性规定。2018年颁布的《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》,进一步对科研诚信建设的管理工作机制、责任体制、制度化建设、信息化建设等进行了明确规定。1980-2018年我国科研诚信建设中关于学术道德标准的内容偏政策性规定,缺乏量化标准。2019年5月国家新闻出版署出台《学术出版规范——期刊学术不端行为界定》,对论文作者、审稿专家、编辑学术不端行为类型进行了详细界定,但此政策仅限于论文出版过程中的学术不端行为,而没有涉及科研活动整个过程。

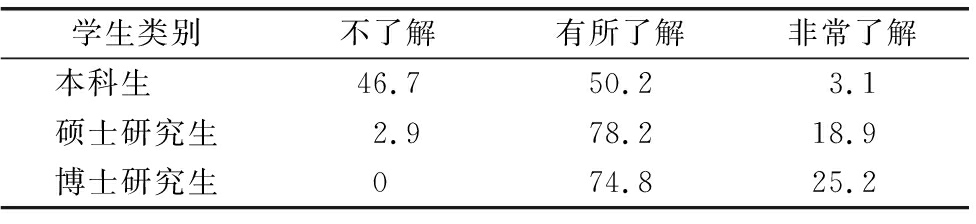

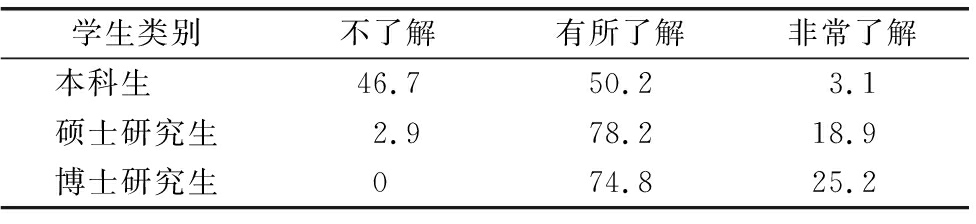

其次,科学共同体在培育科研诚信过程中没有承担应有的“自律”建设主体责任,科研道德培育机制缺失。从科学发展历程来看,科研道德是科学共同体在系统科学训练过程中通过传承方式获得的。现代自然科学发端于西方,到20世纪初,已形成科学共同体普遍遵守的“普遍主义、公有性、无私利性以及有组织的怀疑态度”4条社会规范,默顿称其为“科学的精神特质”。这4条社会规范成为科学共同体内心的道德律,以其为标准对科学行为进行“儆戒”和“赞许”[25]。默顿生活的那个“为科学而科学”学院科学时代,凭借科学家的良知,便能保证科学合乎规范地运行,但科学进入“后学院”时代后,各种社会因素深度渗透到科学研究之中,科学已由“纯科学”转向集体化、效用化、政治化、产业化、官僚化的运作模式[26],仅凭科学共同体代代相传的科学良知的自律,根本无法保证科技工作者的行为符合规范,再加上中国特有的几千年来形成的人情关系延续到科学活动中,导致学术不端行为频繁发生。因此,科研诚信不仅需要科学共同体将科研道德传承下去,而且需要通过外在的科研诚信教育,将科研道德内化为科技工作者内心的道德准绳。有学者调查了近200家科研机构和高校,其中开展科研诚信教育相关课程的占比仅为26.3%,没有开设的占39.8%。笔者开展了一项相关调查,结果如表2所示,随着学生受教育程度的提高,对学术道德规范的了解程度也不断提高,但总体上高等教育阶段的科研诚信教育比较缺乏。由表3可知,学生在接受高等教育过程中,本科生对科研诚信相关知识的了解途径主要是网络,硕博士研究生的了解途径主要为课堂、网络、导师和科研团队。此项调查表明,科技工作者接受高等教育过程中没有受过系统的科研诚信教育,科学共同体没有承担起传承科学精神与良知的责任。

表2 湖北省本硕博学生对学术道德规范了解程度统计(%)

Tab.2 Statistics on the understanding of academic ethics of undergraduate, postgraduate and doctoral students in Hubei Province (%)

学生类别 不了解 有所了解 非常了解本科生 46.7 50.2 3.1硕士研究生 2.9 78.2 18.9博士研究生 0 74.8 25.2

表3 湖北省本硕博学生学习学术道德规范的途径统计(%)

Tab.3 Statistics on the ways of learning academic ethics of undergraduate, postgraduate and doctoral students in Hubei Province (%)

学生类别 课堂 网络 导师和科研团队的传授 自学政策文件 其它本科生 22.4 53.7 2.6 4.2 19.7硕士研究生 69.3 47.0 22.6 2.1 3.4博士研究生 43.2 33.2 38.5 11.6 1.6

3 我国科研诚信体系“自律”与“他律”协同建设内在机理

(1)管理机构和科学共同体两个序参(主体)的形成,是科研诚信建设系统协同演化的前提。协同学理论认为,系统内各子系统在序参量没有形成之前独立进行无规则运动,系统呈现无序运动状态;随着控制参量的不断变化,当系统接近临界点时,子系统的无规则运动减弱,各子系统之间的关联增强,当控制量达到一定阈值时,系统呈现一定结构的有序状态,参序量的形成是各子系统协同演化的前提,也是衡量系统从无序向有序飞跃最突出的标志。

我国科研诚信建设起步于20世纪80年代,到2007年“自律”和“他律”子系统一直处于无规则的独立运动中。虽然各子系统要素之间相互作用,但两个子系统之间的关联并不能束缚子系统的独立运动,科研诚信系统呈无序运动状态。随着我国科研诚信建设力度的增强,2007年科技部设立科研诚信管理办公室,在科研诚信管理中加入较为强势的政治介入因素,“自律”建设子系统和“他律”建设子系统由之前的均势发展慢慢演变成以相互关联为主,开始出现他律(强势)与自律(弱势)子系统之间的协同运动,并形成两个子系统的序参量:管理部门和科学共同体。两个子系统伺服于序参量,而管理部门和科学共同体这两个序参量目标一致,因此,我国科研诚信建设中“自律”和“他律”两个子系统之间已具备协同合作的可能。

(2)科研诚信“自律”和“他律”建设主体及其与环境协同合作机制。管理部门始终是科研诚信“他律”建设的协调主体,管理与监督是其主要工作。在科研诚信建设过程中,管理部门应该从科研诚信政策的制定、科学不端行为的举报、调查、监督等多方面进行管理。管理部门与科学共同体两者协同合作,形成政治力量与科学共同体的合作模式,这一合作模式在科研诚信建设发展的不同时期,会因政治力量和科学共同体的地位与作用的变化而不断发生变化。以美国为例,2000年之前,科研诚信建设主要是“以政府机构为主导,辅以科学共同体参与”的模式,新千年后转变为“政治介入以及更大范围的科学团体、科学期刊、科研机构、科学共同体的互动”。以政府为主导、科学共同体广泛参与的科研诚信建设体系主要“包括激励和评价方式的改变、学风环境的改善、诚信教育的普及、控制问题行为及提升科研质量”。科学共同体是科研诚信“自律”建设的主体,是指遵守同一科学规范的科学家所组成的群体,在科研诚信“自律”建设中具体指科研群体,也包括科学协会或社团等组织。科学共同体在科研诚信建设中的主要作用是强化科技工作者在科研活动中的自我管理与约束,从而维护科研诚信。除此之外,科研诚信建设也离不开系统外部环境,即社会力量,主要包括公众、新闻媒体、网络等。社会力量在科研诚信建设过程中能营造良好的科研诚信文化环境,并对学术不端行为起到监督作用。在科研诚信系统建设过程中,如果各主体之间、主体与环境之间能够较好地相互作用,则会更积极地维护系统的协同关系,从而推动科研诚信体系稳定发展(见图1)。

4 构建我国科研诚信“自律”和“他律”全方位协同发展治理体系

科研诚信体系是“自律”子系统和“他律”子系统之间以及系统与环境之间共同作用的结果,该系统目前存在的难题实际上也是管理部门与科学共同体之间,以及它们与社会力量之间在相互作用过程中难以形成协同合力所致。因此,为了破解科研诚信建设困难,需要加强两子系统主体之间的协作,在竞争与合作过程中产生协同效应。同时,通过优化科研诚信体系各要素、子系统之间以及系统与环境的协作,充分发挥科研诚信协同建设整体效应,进而构建我国科研诚信体系全方位协同治理体系。

4.1 加强管理部门与科学共同体协作,确保科研诚信

(1)建立独立且权威的科研诚信管理部门。科研不端行为的调查和监管集中到一个独立的外部机构,对于克服研究机构因自查可能带来的问题,确保良好的科研环境具有重要意义。目前我国已建立科研诚信办公室,但其机构设置、人事考核、财政支持等均依附于各级科技管理部门,因此,在处理重大科研诚信案件时可能受到来自行政主管部门的干扰而不具备独立性。建议将科研诚信管理机构从行政体系中独立出来,直接对最高监察部门负责。最高监察部门可制定详细的职责范围以及科研诚信机构利益、人员升迁等保障制度,并在职责范围内赋予其对处理科研诚信案件强而有力的权力,这种政治间接介入能够对科研不端行为产生一定威慑。同时,当发现诚信案件时,独立且权威的机构设置有利于其迅速作出反应,并避免行政关系、利益冲突等因素的干扰。

(2)建立公开公正的科研诚信建设会议联合工作机制。2007年,我国设立的“科研诚信建设联席会议联合工作机制”是处理重大学术不端行为的一项重要制度。该机制实现了科研诚信建设“自律”和“他律”主体(管理部门、政府部门、高校和科研机构、科学共同体、科学社团等)协同合作。如2017 年联合处理 《肿瘤生物学》撤稿事件,2020年联合处理曹雪涛等论文事件,但利用联合工作机制开展调查工作需要进一步建立案件接受与启动、调查委员会组成、责任认定、结果公布等流程的公开公正机制,如增设听证制度,充分利用官网、微信公众号等进行调查流程信息的及时更新或直播,接受科学界和社会公众的监督。

(3)推动“他律”中的立法与科学共同体内部自治相结合。虽然我国一直重视科研诚信建设,制定并编写了若干政策和条例,但总体而言,偏重科研诚信的宏观指导,缺乏明确的学术失范及不端行为认定标准。事实上,科技活动涉及众多领域,试图用一份规范性的条例或标准来涵盖所有学科的做法缺乏科学依据。显然,科研诚信管理部门的立法与科学共同体的自治往往会陷入悖论:若管理部门制定统一而详致的学术道德标准,则可能因为标准的强制性而损伤共同体内部学术自由;若管理部门制定的标准偏向宏观性指导,则可能因为标准不详细而起不到应有的作用。解决此悖论的办法只能从科学共同体内部入手,打破依靠传承方式维系科研道德的传统,代之以科学共同体根据本学科特点,制定相应纪律或规则来规范科技工作者行为,并强制性要求每位科技工作者在入职之前必须对纪律或规则进行系统学习。在管理部门立法与科学共同体内部形成科研纪律或规则的基础上,构建“立法与科学共同体自治互补”的科研诚信管理机制。

4.2 加强协作与科研诚信道德教育体系建设

通过教育将科研诚信内化于科技工作者的道德律,可以最大限度降低学术不端行为的发生,这是当下科研诚信建设的首要工作。教育主导者不再局限于科学共同体,需要管理部门介入,也需要各政府部门、科学社团、科学期刊等的协作。诚信教育应该从幼儿园开始,贯穿于整个中小学以及高等教育全过程。科研诚信专业化教育应从本科阶段开始,虽然教育部40号令曾明确规定:“高等学校应当将学术规范和学术诚信教育,作为教师培训和学生教育的必要内容”,但目前高校和科研机构并未将其完全纳入授课内容,一般仅限于通过讲座、报告会等形式,不能真正让每个学生了解并知晓科研诚信相关知识。鉴于此,建议教育部将科研诚信教育设定为必修课,编定相关教材;高校需建立以自然辩证法教师为主体的专门师资队伍,并根据高等教育不同阶段学生的特点,循序渐进地在高校开设相关课程;高校和科研机构以官网、微博、公众号等平台为媒介,适时推送相关知识,并辅之校园文化建设,营造科研诚信教育氛围,实现科研诚信显性和隐性教育相结合,用科学道德律规范每一位科技工作者的行为。

4.3 构建管理部门、科研机构与个人科研诚信综合信息系统

目前,我国并没有建立科研诚信信息系统,现有的CNKI科研诚信管理系统是使用最广泛的学术不端检测系统,但该系统主要用来检测论文出版中涉及的学术不端行为。科研诚信综合信息系统是集科研诚信管理部门、科研机构和科技工作者诚信系统于一体的综合系统,管理部门不仅要在该系统中设立学术不端检测平台,还要在该系统中进行政策发布,接受学术不端行为举报,公开学术不端行为调查程序、结果等;科研机构诚信系统应该包括科学项目申报以及科技成果鉴定、推广应用、转化等诚信档案;个人科研诚信系统应包括科技工作者科研活动及成果诚信档案。总之,该系统应根据不同主体的职责进行信息录入与管理,并通过互联网向社会公开,以现实不同主体之间的信息交流与共享。

4.4 完善社会力量监督机制

目前,在学术不端行为监督上,公众、媒体、网络等社会力量发挥着越来越重要的作用。建立和完善社会力量监督机制,重点需要从学术不端行为举报渠道(如在科研诚信信息系统设立举报台)、举报人保护措施等入手,制订详细且具体的可操作细则。有学者甚至提议,可将举报行为纳入科研人员诚信档案,若学术不端处理流程核实后确认为真实的,则对于举报人“可作为‘加分项’记入其诚信档案,以增加举报行为的收益,激励更多科技工作者参与科研诚信建设”。除此之外,还要充分利用媒体与网络,宣传科研诚信建设相关政策,并对已查实的典型案件进行公开报道,形成社会舆论,对科技工作者起到教育和警示作用;加强媒体在塑造科研诚信文化方面的引导作用,通过各种形式的公益广告、新闻专题、人物报道等,宣传科学界典型人物和典型事迹,在全社会形成积极向上的科学文化氛围。

5 结语

本文运用协同学理论,探索科研诚信“自律”和“他律”协同建设的内在逻辑,以期实现科研诚信建设整体协同发展。如何优化各要素,协调子系统之间、系统与环境之间的关系,需要借鉴发达国家科研诚信建设经验,结合中国具体国情,而不是简单地照抄照搬。本文通过问卷调查、文献分析,对科研诚信建设“自律”和“他律”各组成要素现状与存在的问题、“自律”与“他律”协同建设的内在逻辑进行研究,并据此提出相应对策。同时,本文还存在一些不足:虽然明确提出管理机构和科学共同体是系统的两个序参量,但没有用模型和定量研究来说明如何识别序参量;分析“自律”子系统现状时对高校科研诚信教育现状进行了问卷调查与统计,但是,分析“他律”建设时没有结合案例展开分析;关于系统外部环境诸如中国传统文化、宏观经济等要素对科研诚信建设的影响,还需进一步深入探讨。

参考文献:

[1] JINGBAO NIE,GUANGKUAN XIE,HUA CHEN,et al.Conflict of interest in scientific research in China:a socio-ethical analysis of He Jiankui′s human genome-editing experiment[J].Bioethical Inquiry,2020,17:191-201.

[2] ANA J,KOEHLMOOS T,SMITH R,et al. Research misconduct in low-and middle-income countries[J]. PLOS Medicine,2013,10(3): 1-6.

[3] MARK S FRANKLE, ALAN I LESHNER, WEI YANG. Research integrity: perspectives from China and the United States[M].Springer Science and Business Media Singapore,2015:13.

[4] SHUANGYE CHEN, BRUCE MACFARLANE. Academic integrity in China[M]//Handbook of Academic Integrity.Springe Singapore,2016.

[5] NANNANYI,BENIOT NEMER,KRIS DIERICKX.Integrity in biomedical research:a systematic review of studies in China[J].SciEng Ethics,2019(25):1271-1301.

[6] 刘红,翟辛睿.教育对研究生科研道德行为认知的影响——基于中国科学院大学《学术论文写作规范与科研道德》调查数据的实证分析[J].自然辩证法通讯,2017,39(5):107-114.

[7] GOW S. A cultural bridge for academic integrity:Mainland Chinese master's graduates of UK institutions returning to China[J].International Journal for Educational Integrity,2014, 10(1): 70-83.

[8] 李叶宏.“术”以载“道”:基于区块链技术的科研诚信建设研究[J].自然辩证法研究,2021,37(3):35-41.

[9] 冷静,王海燕.解读制约科研人员创造力的制度性障碍——基于科技政策落实情况的分析[J].中国软科学,2020,35(7):187-192.

[10] TANG L.Five ways China must cultivate research integrity[J].Nature,2019,575:589-591.

[11] 危怀安,韦滨.科研诚信问题的整体性治理[J].科技进步与对策,2019,36(21):110.

[12] 和鸿鹏,齐昆鹏,王聪.科研不端定义的国际比较研究: 表现形式与界定方式[J].自然辩证法研究,2020,36(5):73-78.

[13] 杨锐,杨亮,张良强,等.我国科研诚信政策特征及演化逻辑[J].科技进步与对策,2020,37(20):89-97.

[14] 冯凌子,刘敬,袁军鹏.我国科研诚信建设政策变迁的计量分析[J].图书情报工作,2020,64(9):73-84.

[15] NICHOLAS STENECK, MELISSA ANDERSON, SABINE KLEINERT, et al. Integrity in the global research arena[M]. World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd,2015.

[16] RON IPHOFEN.A introduction to research ethics and scientific integrity[M].Springer Nature Switzerland AG,2020.

[17] CARLOS CARROLL,BRETT HARTL,GRETCHEN T GOLDMAN,et al.Defending the scientific integrity of conservation-policy processes[J].Conservation Biology,2017,31(5):967-975.

[18] 黄军英.美国政府在科研诚信建设体系中的作用[J].科技管理研究,2018,38(12):254-259.

[19] 王阳,胡磊.巴尔的摩案与美国不端行为处理程序的演进[J].科学学研究,2016,34(3):338-345.

[20] 王飞.奥胡斯大学科研诚信建设的政策与实践[J].科学与社会(S&S),2018,8(2):25-34.

[21] 王飞.斯塔佩尔案的调查处理对科研诚信制度建设的启示[J].自然辩证法通讯,2021,43(4):76-82.

[22] 伊曼努尔·康德.道德形而上学原理[M].上海:上海人民出版社,2002:76.

[23] 王淑芹.道德的自律与他律——马恩与康德的两种不同的道德自律观[J].道德与文明,1998(4):25-28.

[24] 伊曼努尔·康德.实践理性批判[M].北京:商务印书馆,1999:45.

[25] 罗伯特·金·默顿.十七世纪英格兰的科学、技术与社会[M].北京:商务印书馆,2000:365.

[26] 约翰·齐曼.真科学——它是什么,它指什么[M].上海:上海世纪出版集团,2008:80-91.

(责任编辑:万贤贤)