0 引言

基础研究是科技创新的起点。近年来,中国出台了一系列政策,强调基础研究的重要性,指出基础研究是提高原始创新能力,建设创新型国家和世界科技强国的基础[1]。然而,基础研究具有投入大、风险高、回报周期长的特点,而且基础研究产出的知识具有显著正外部性特征[2],导致以营利为目的的企业对基础研究投入不足的现象层出不穷。整体而言,世界各国政府是基础研究经费的主要来源,但中国在基础研究方面的投入仅为美国的1/4,而且中国企业投向基础研究的经费比例极低[3]。上述情况导致中国虽然在创新产出数量上处于世界前列,但在创新质量、企业创新力表现及知识产权进出口方面呈现出较大的劣势,众多战略性产业所需技术大部分依赖进口,中国企业并未掌握产业关键技术的控制权,难以在全球新一轮科技革命和产业变革中立于不败之地。

结合科技创新整个链条看,加强基础研究能力是促进中国从科技大国向科技强国飞跃的关键。作为创新主体的企业应关注基础研究能力培育,积极开展、参与和支持纯基础及应用基础研究工作,加强企业自主创新,提升原始创新能力。企业既可以通过设立基础研究部门,给予企业内部员工一定资源进行基础研究工作(例如美国通用公司、AT&T公司设立内部工业试验开展基础研究工作),也可以通过建立产学研合作关系,与高校和科研院所进行基础研究合作[4]。中国企业参与基础研究的方式主要为第二种,且仅有极少数企业有意愿和资源支持长期基础研究工作。相关部门对中国部分地区开展的基础研究调查结果显示,拥有国家重点实验室的企业基本上开展了基础研究工作,这些基础研究工作均以企业发展问题为导向,成果基本上可以转化为企业技术发展所需资源。

作为市场主体和创新主体的企业针对行业技术前沿开展基础研究工作[5],通常情况下,这一类前沿技术难以从国外引进,企业会基于自身发展需求进行应用基础研究[2]。早期基础研究与技术创新关系研究证实,二者间存在正向关系[6-9],但也有研究显示,发达国家基础研究能够促进技术创新活动,这与发展中国家基础研究和技术创新关系研究结论并不一致[10]。同时,近期研究发现,基础研究产出的科学知识与技术创新并不是简单的线性正向关系,二者存在极为复杂的作用方向。成功的基础研究不一定能够带来成功的技术创新[11],大多数纯基础研究并非为了解决产业实际需求,因而对技术推动的作用有限。

综合来看,对于基础研究与技术创新间的关系,国外学者基本达成共识,但对于技术创新如何从基础研究中获益的途径与条件尚缺乏系统研究。因此,本文主要探究如下问题:中国企业基础研究工作是否真的促进了其技术创新产出?哪些因素在其中发挥作用?上述问题的回答可为企业有效开展基础研究工作,促进技术创新能力提升,尤其是原始技术创新能力提升提供理论支撑。

1 文献回顾与研究假设

1.1 文献回顾

基础研究内涵认知是一个持续变化的过程。早期学者们将基础研究界定为没有任何功利性动机,为了获取知识而进行的知识探索活动[2]。这一概念偏向于现有基础研究中的纯基础研究,即这一研究是由科学家好奇心驱动,仅仅是为了理解和认识基本规律或基本原理,而不要求将知识转化为实际应用,研究成果一般不能直接应用于技术过程,例如“巴斯德象限”中的波尔模式就属于这类基础研究[12]。随着科学技术进步,1945年Bush[13]提出线性模型,发现基础研究主要依赖国家政府资助,由科学家自由进行。然而,日本工业奇迹的创造使应用基础研究的重要性不断提升。应用基础研究主要是指面向市场、面向产业,能够相对快速转化为技术开发的基础研究。这一研究成果甚至可以直接应用于技术创新过程,如“巴斯德象限”中的巴斯德模式,即科学家带着应用目的进行的基础研究[14]。实际上,纯基础研究和应用基础研究并非两个截然不同的领域,两者间并不存在严格的界限,均在技术发展过程中发挥显著作用。

对基础研究与技术创新间关系的认识并不是一成不变的,Bush[13]指出,基础研究产出的新知识或者新发现是技术创新的源泉,并肯定基础研究对技术应用的推动作用。之后,众多学者通过理论和实证检验证实基础研究对技术应用具有促进作用。Mansfield[6]发现,基础研究对企业创新具有积极作用;Pavitt[15]指出,基础研究是美国二战后产业和企业快速发展的源动力;Toole[16]指出,基础研究投资增加可以促进新产品绩效提升;柳卸林与何郁冰[17]指出,基础研究是中国产业核心技术创新的源泉;蔡勇峰等[18]通过对动力电池行业研究发现,动力电池基础研究对技术创新具有显著促进作用;徐晓丹和柳卸林[2]探究了大企业基础研究工作和技术创新之间的关系。此外,学者们关注基础研究对经济绩效与合作绩效的影响。严成梁与龚六堂[19]指出,基础研究投入强度提升能够促进整体经济增长;Prettner&Werner[20]支持这一观点,发现基础研究能够有效促进创新绩效、经济绩效和社会福利增加;Yang等[21]指出,基础研究投入通过高质量的应用基础研究对长期经济增长具有显著正向影响;Xia等[22]发现,基础研究强度提升可以有效促进专利产出,虽不能促进论文发表也不能推动经济绩效提升,但对社会绩效具有滞后一年的正向推进作用,而政府支持能够调节基础研究强度和技术创新产出间的关系;胡善成等[23]通过建立基础知识生产模型探究基础知识及其转化应用效率与经济增长间的关系,发现前者对后者具有显著正向作用,而应用技术在其中扮演中介角色;曾德明等[24]发现,基础研究和应用研究合作广度与企业创新绩效正相关,合作伙伴重叠度对这一正相关关系具有负向调节作用。

整体而言,大多数学者认同基础研究可以有效促进技术创新活动,但Balconi等[25]发现,基础研究与技术应用之间存在“死亡之海”现象。综上,现有大多数研究证实基础研究对组织绩效具有显著影响,但并未解答如何将基础研究产出的知识应用于技术开发环境等问题。

基于知识理论,基础研究创造的知识以科学知识为主,而科学知识与技术知识之间存在完全不同的演化逻辑,即基础研究创造的知识需要经过中间转化过程才能应用于企业技术创新。企业获得基础研究知识的方式主要有:一是与高校或者科研院所合作;二是自身开展基础研究活动。然而,第一种方式企业需要与高校和科研院所建立产学研合作关系,就某一研究问题进行基础知识探索;第二种方式企业需要根据自身技术开发需求,通过内部研发人员开展基础研究工作,创造基础研究知识。两种方式创造的基础研究知识转化为企业技术应用的过程存在差异。对于第一种方式,学者们进行了充分的探索分析,但对于第二种方式,现有研究较为匮乏。

本文基于知识理论,探究中国生物制药企业基础研究活动与技术创新绩效之间的关系,并揭示基础研究广度与深度对创新产出的影响。另外,基础研究产出的科学知识往往难以直接应用于技术创新过程,需要通过中间环节加以整合转化。以往研究发现,企业只有具备基础知识吸收和转化能力,才能发挥基础研究的作用。曾德明等[24]认为,桥接科学家隶属于企业,同时开展基础研究与技术应用研究的企业科学家能够有效促进企业基础研究知识获取和转化,进而将基础研究知识转化为技术应用。因此,结合本文研究问题可以发现,桥接科学家能够将基础研究获得的知识应用于技术创新活动。一方面,这类科学家隶属于企业,比较关注企业或者产业发展需求;另一方面,桥接科学家对基础研究具有研究兴趣和能力,关注基础研究成果在技术应用中的作用[26],能够将前沿科学知识引入企业内部,在基础研究和技术创新之间发挥中介传导作用。

知识基础理论认为,由于创新成果是知识元素重新组合的结果[27],因此企业本身具备的知识重组能力会影响基础研究与技术创新绩效间的关系,文中将这一重组能力界定为技术知识整合能力(刘岩等,2019),该能力在基础研究与技术创新绩效间并非起中介作用,其原因在于:基础研究产出的科学知识与技术创新产出的技术知识存在不同的演化逻辑,前者解决的核心问题是重要或具有争议的科学问题,后者关注能否颠覆或者引导现有技术的发展轨迹,同时考虑如何利用技术满足市场需求[28]。

在前文分析中,企业桥接科学家具备整合科学知识元素和技术知识元素的能力,在企业基础研究与技术创新间起中介作用。技术知识整合能力侧重于对技术知识元素交叉区域进行识别,并对技术知识元素进行重新组合,不能直接识别和重组基础研究创造的科学知识元素。因此,技术知识整合并未在基础研究与技术创新间起中介传导作用。然而,当企业拥有较强的技术知识整合能力时,表明企业已熟练掌握技术知识元素间的交叉关系,并具备重新组合已有技术知识元素的能力。这对企业基础研究与技术创新间的关系产生以下作用:一方面,能够增加企业基础研究创造的科学知识元素潜在组合数量,即科学知识元素除可以直接与现有技术知识元素重组外,还可以与多个技术知识进行交叉重组,促使企业基础研究创造的科学知识转化为技术知识的新颖度及复杂度提升,进而影响基础研究与技术创新产出间的关系强度;另一方面,企业对交叉技术领域知识元素间关系认知程度较高,有利于寻找不同的学科交叉点,帮助企业反向探寻交叉学科研究前沿,发挥科学知识的引导作用,从而影响企业基础研究与技术创新绩效之间的关系。

综上,本文构建研究模型如图1所示。

1.2 研究假设

(1)企业基础研究广度与深度对技术创新绩效的直接影响。基础研究能够为企业技术创新提供重要的知识来源,有效促进组织创新[29]。需要明确的是,基础研究成功率低、投资大、周期长,产出成果的公共产品特征显著[2]。作为创新主体的企业不是基础研究的主要承担者,但并不意味着企业可以完全不关注基础研究。只有参与基础研究活动,企业才能真正具备理解和应用基础研究知识的能力,进而促进技术创新能力提升。现有研究基本认可基础研究对技术创新存在正向作用的观点,但学者们认为,这一正向作用并不是简单的线性关系,而是极为复杂的非线性关系(眭红刚,2009;樊霞、宋丽,2017)。对于资源有限的企业而言,基础研究工作不能盲目地开展。因此,需要探究企业基础研究广度、深度与技术创新绩效间的关系。

基础研究广度是指企业基础研究涉及的科学领域数量,企业基础研究工作涉及的科学领域越广泛,获得的科学知识元素越多(唐青青等,2018)。基于知识理论,创新成果是知识元素重组的结果[30],意味着创新绩效主要来源于两个方面:一是通过内部创造或者外部获取方式获得更多知识元素;二是重新组合知识元素,改变现有知识元素之间的关系以形成全新的组合[31]。第一,企业基础研究广度提升,说明企业能够掌握更多科学知识元素,增加知识元素数量,进而促进知识元素潜在组合增加;第二,基础研究广度提升,表明企业拥有的科学知识元素数量增加,可以更加准确地识别高校或科研院所创造出的科学知识,有利于企业寻找产学研合作机会,提高合作创新成功概率(武梦超、李随成,2019);第三,基于重组搜索理论,基础研究广度提升,表明企业具备良好的科学知识储备,有利于企业发现众多基础研究产出中能够促进技术创新的知识元素,从而更好地识别出各类知识元素间的潜在组合[32]。综上,本文提出以下假设:

H1:企业基础研究广度与技术创新绩效之间具有正向关系。

基础研究深度是指企业基础研究的深入程度,企业对某一领域科学知识的探索程度越深,就越能处于科学研究前沿。本文认为,企业基础研究深度提升的前半段,其与技术创新绩效之间存在正向关系。原因在于:第一,基础研究是由浅入深的过程,深度提升意味着企业对基础研究知识内涵和价值认知的准确性提升。因此,企业可以发现科学知识元素应用于技术创新过程的路径,进而有效提升科学知识转化效率,促进企业技术产出。第二,以往研究发现,基础研究关注当前科学与技术发展前沿,能够使企业深入了解已有技术的科学内涵,识别未来技术发展方向,发挥导向作用[33],帮助企业识别和搜索技术知识元素,提高技术知识组合效率,从而有利于技术创新绩效提升。第三,基础研究深度提升能够促使企业对科学发展前沿及科学知识研究规律产生较为深刻的认识,使企业通过有效选择产学研合作伙伴开展合作创新,从而提高自身技术创新能力[34]。

然而,在企业基础研究深度提升至某一程度后,继续提升基础研究深度将不利于企业技术创新绩效。原因在于:一方面,随着基础研究深度过度提升,企业将主要资源集中于某个单一科学领域,关注这一科学领域的研究前沿。根据科学研究规律,某一科学问题的最前沿研究大多为纯基础研究,关注的是自然规律总结,成果较为抽象化与理论化,受科学知识与技术知识演化逻辑的影响[35],基础研究成果难以快速转化为技术知识,对企业技术创新产生挤出作用。另一方面,由于企业过度关注单个科学领域,导致其对其它科学知识内涵及科学知识元素间交叉规律的理解不够深入,科学与技术融合效率随之降低,对企业技术创新绩效产生负向影响。综上,本文提出以下假设:

H2:企业基础研究深度与技术创新绩效间存在倒U型关系。

(2)企业桥接科学家的中介作用。基础研究与技术开发是两类不同的知识创造过程[35],企业应当储备既掌握基础研究范式,也了解技术开发模式的研发人员,才能将基础研究创造的科学知识有效转化并应用于技术研发过程中。借鉴已有研究,隶属于企业的桥接科学家了解企业实际技术需求,并在此基础上开展科学研究工作,主动与高校和科研院所进行知识交流,帮助企业获取更多产学研机会,更好地发挥基础研究作用,提高企业技术创新能力[26],即企业桥接科学家与技术创新绩效之间具有正向关系。

梳理以往研究,隶属于企业的桥接科学家同时开展基础研究和技术研发工作,表明其既掌握科学知识创造规律,也了解技术知识生产原理,能够整合科学知识和技术知识,成为企业连接基础研究与技术研发的桥梁[6]。因此,有必要探讨桥接科学家在企业基础研究广度、深度与技术创新绩效间发挥的作用。

基础研究广度提升为企业桥接科学家培养奠定基础:一方面,随着基础研究广度提升,可供企业内部研发人员学习探索的科学池范围不断扩大。研发人员根据技术需求,从科学池中学习对应的科学知识,并将其转化应用于技术开发过程中,促使更多研发人员掌握基础研究方法,同时开展技术研发工作,培养更多的桥接科学家。另一方面,随着基础研究广度提升,识别外部科学知识发展前沿,选择合适合作创新伙伴的准确率随之提升,企业获得更多产学研合作机会,进而为其内部研发人员提供更为广泛的科学知识交流平台,研发人员能更深入地学习并掌握科学研究规律与方法。在此基础上,根据企业技术发展需求,研发人员能有效地将科学知识与已有技术研发经验结合,开展基础研究与技术研发工作,成为桥接科学家。因此,企业基础研究广度对桥接科学家培养具有正向作用,而桥接科学家数量增加有利于企业技术创新绩效提升。综上,本文提出以下假设:

H3:企业桥接科学家在基础研究广度与技术创新绩效间发挥中介作用。

基础研究深度反映的是企业科学研究的深入程度。一开始,基础研究深度提升对桥接科学家培养具有正向影响,原因在于:第一,企业研发人员对科学知识内涵的认知程度不断加深,科学知识转化效率随之提升,进而促进企业创新成果数量与质量提升,最终研发人员同时开展基础研究与技术研发工作的积极性得以提升。第二,研发人员对科学研究范式了解程度加深,有利于提高基础研究成功率,而基础研究对技术突破具有显著促进作用。在此情况下,原本仅从事技术研发的人员对基础研究的关注度提升,其同时开展基础研究与技术研发的积极性得以提升,对企业桥接科学家培养具有正向影响。然而,当基础研究深度达到某一界限后,基础研究深度提升将不利于桥接科学家培养。第一,基础研究过度聚焦于特定科学领域前沿,企业内部研发人员仅能掌握这一特定领域的研究范式,会限制其对其它科学领域的探索能力。第二,受资源有限性的影响,研发人员向基础研究投入越多,向技术研发投入相应减少,导致其无法平衡两类创新活动,不利于其同时开展基础研究与技术研发工作。因此,基础研究深度对桥接科学家培养存在倒U型影响,桥接科学家对企业技术创新绩效具有正向影响。综上,本文提出以下假设:

H4:企业桥接科学家在基础研究深度与技术创新绩效间发挥中介作用。

(3)技术知识整合能力的调节作用。借鉴Henderson&Clark[36]的研究,企业知识整合体现在两个方面:一是构件知识(企业拥有的基本知识元素)重组;二是重新配置架构知识(将构件知识连接在一起的知识),即改变知识元素间原有的连接关系。基于知识整合过程,企业技术知识整合能力被界定为通过获取或者创造新技术知识元素,重构技术知识元素间关系的能力。基于知识理论,技术创新脱胎于现有技术知识积累,是对技术知识元素重组的结果,可见技术知识整合能力对企业创新活动具有显著影响。虽然科学与技术存在截然不同的演化逻辑[35],但高技术知识整合能力意味着企业可以更好地识别和掌握知识重组规律,找到技术领域间的交叉点,进而从技术角度出发,反向寻找相关科学领域知识,即技术知识整合能力对基础研究广度、深度与企业技术创新绩效间关系强度具有影响。

技术知识整合能力衡量的是企业对技术知识元素间关系的重构能力。当企业技术知识整合能力较低时,表明其对技术知识间依赖关系、交叉规律的认知程度不足。此时,企业聚焦于单个技术领域的探索开发,并围绕这一技术领域开展基础研究,不仅缩小了企业科学研究范围,也降低了科学知识转化效率。同时,由于缺乏必要的技术知识重组能力,企业通过产学研合作获取的多元化知识可能成为孤立知识节点,研发人员需要消耗更多资源探索新知识元素与已有知识元素间的关系,导致企业整体知识重组效率降低[37]。反之,当企业具备较高的技术知识整合能力时,不仅能够更好地识别技术交叉领域,发挥科学知识的引导作用;也能更好地应用与转化通过产学研合作获取的知识,从而提高企业整体技术创新成功率。综上,本文提出以下假设:

H5:技术知识整合能力正向调节企业基础研究广度与技术创新绩效间的关系。

本文认为,企业技术知识整合能力对基础研究深度与技术创新绩效间的倒U型关系具有负向调节作用。原因在于:当企业具备高水平技术知识整合能力时,意味着其对技术距离较大的知识元素间交叉规律的理解和掌握程度较高,这会造成两方面的影响:一方面,由于创新存在路径依赖特征,企业越发关注技术知识元素获取与整合,忽视对基础研究知识的探索与转化,削弱基础研究深度与技术创新绩效间的关系;另一方面,随着技术知识整合能力提升,企业需要尝试将基础研究产生的科学知识元素转化应用于某一技术领域,同时从技术交叉角度出发,将科学知识元素应用于技术交叉领域,增加潜在科学知识元素重组数量。因此,在基础研究深度提升的前半段,较高的技术知识整合能力有利于扩大知识元素重组的试错范围,导致企业时间成本与机会成本增加,削弱基础研究深度提升前半段与技术创新绩效间的正向关系;在基础研究深度提升的后半段,较高的技术知识整合能力有助于知识元素潜在组合范围扩大,降低因基础研究深度过度提升导致企业落入“自锁陷阱”的可能性,即技术知识整合能力提升会削弱基础研究深度提升后半段与技术创新绩效间的负向关系。综上,本文提出以下假设:

H6:企业技术知识整合能力负向调节基础研究深度与技术创新绩效间的倒U型关系。

2 实证检验

2.1 样本描述

本文以生物制药企业作为研究样本,选择该行业企业的原因如下:一是生物制药行业是典型的科学导向型行业,新技术突破依赖于基础研究发展,现有文献指出,美国90%的顶尖生物制药企业与高校开展基础研究合作,甚至有企业自行建立中央研究院进行独立基础研究[6],表明生物技术具有高科学依存度[5]。二是生物制药企业在创新方面投入较大,产出大量创新成果,并将成果申请专利以实现知识产权保护,因而专利信息能够体现企业技术创新活动。

本文以2009—2019年进入“中国生物制药行业百强企业”“中国生物医药企业排行”“生物药研发实力排行”的80家企业作为研究对象,选择单一行业作为研究对象可以排除行业因素干扰。文中使用的数据来源如下:一是Web of Science数据库的论文数据。企业发表的 SCI论文包含大量信息,如主题、作者、地址、涉及的科学领域、发表时间及来源期刊级别等。二是国家知识产权局(SIPO)数据库,从该数据库收集80家中国生物制药企业发明专利申请数据。

2.2 变量测量

以往研究主要以企业基础研究经费、人员数量或发表的科学文献对基础研究情况进行分析[1,28]。由于多数企业并未公布基础研究投入数据,本文利用企业发表科学论文测量基础研究情况。由于科学论文发表具有滞后性,借鉴以往研究,文中采用企业3年SCI论文发表数据进行分析,3年窗口数据能够有效减少基础研究滞后性带来的噪音影响,更好地反映企业基础研究关注点的演变趋势。因此,企业第t年基础研究规模采用第t-3到第t-1年发表的SCI论文整体数据进行测量。

(1)自变量:基础研究广度与基础研究深度。基础研究广度是指企业基础研究涉及的科学领域,即企业基础研究方向数量,采用企业3年发表的SCI论文涉及的研究方向作为近似值加以测量[6]。基础研究深度是指基础研究的深入程度,借鉴已有研究,根据《中国科学院文献情报中心期刊分区表》划分出的SCI论文分区,按照期刊评级依次将1区、2区、3区、4区和未分区的SCI期刊由1~5进行编码。以作者工作单位为搜索条件,收集企业3年发表的所有SCI论文,按照3年内企业发表的最高等级期刊论文得分衡量企业基础研究深度。例如,2007—2009年企业发表SCI论文的最高等级为1区,此时赋值基础研究深度为5。

(2)因变量:企业技术创新绩效。现有研究大多采用技术创新财务绩效、专利申请量或授权量、研发支出等指标对企业技术创新绩效进行测量[37]。考虑到中国企业,尤其是未上市企业,一般不会公布研发支出、新产品数量或者新产品经济收益等指标,本文选取企业公布的专利数据进行近似测量。在以往研究中,专利申请量与授权量均可测量企业技术创新成果,但相对而言,专利授权需要经过国家知识产权局审查,其中部分专利由于新颖性、创造性或实用性不足而未获得授权。因此,专利授权量在一定程度上能够代表企业高质量技术创新成果。本文认为,企业基础研究工作不仅对高质量技术创新产出具有显著影响,而且对企业不熟悉但具备发展前景的非核心技术领域创新成果具有较大影响。由于基础研究处于探索阶段,所产生的科学知识在技术应用或技术创新过程存在成长空间,导致部分技术创新由于前期积累不足,在技术本身设计或申请书撰写方面较为粗糙,因而无法获得授权。因此,本文以观测期内发明专利申请数量表征企业技术创新活动,即采用当年发明专利申请数量作为企业技术创新绩效的近似值。

(3)中介变量:企业桥接科学家数量。企业桥接科学家是指隶属于企业,同时发表论文并申请发明专利的研发人员[6]。借鉴以往研究,基于SCI论文和发明专利信息,计算第t年企业桥接科学家数量。第一步,收集企业当年专利发明人信息,同时梳理企业当年SCI论文的作者信息;第二步,对比专利发明人和论文作者信息,筛选出同时发表SCI论文和申请专利的企业研发人员,测算既有论文发表,也有专利申请的发明人数量,从而得出企业桥接科学家数量。

(4)调节变量:企业技术知识整合能力。由于能力难以测量,文中采用知识整合效果近似测算企业技术知识整合能力。借鉴以往学者研究[28],以不同技术领域的知识元素重组数计算企业技术知识整合能力,即企业申请发明专利涉及不同国际专利分类部的专利数量取对数。

(5)控制变量。选取企业技术知识基础广度、企业年龄、企业基础研究规模作为控制变量,各变量测算方法如下:

企业技术知识基础广度。基于知识理论,创新是知识元素重组的结果,因此技术知识元素范围拓展对技术创新产出具有显著影响。本文采用企业5年申请发明专利涉及的国际专利分类小类测量技术知识基础广度。

企业年龄。企业年龄越大,表明企业创新经验越丰富,发明专利申请数和科学论文发表数量越多。测算方法如下:第t年企业年龄为t-企业成立年份,其中,企业成立当年赋值1。

企业基础研究规模。一般而言,企业基础研究经验越丰富,从中发现未来技术前沿的可能性越大,实现突破性技术创新的概率就越大。由于基础研究存在累积性特征,本文采用企业3年SCI论文发表数量作为企业基础研究规模的近似测量值。

2.3 实证过程

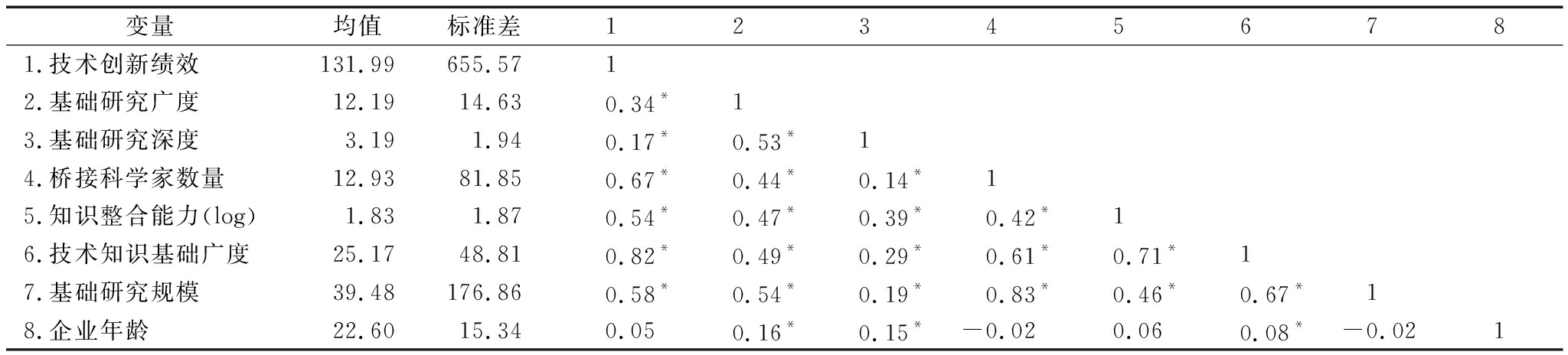

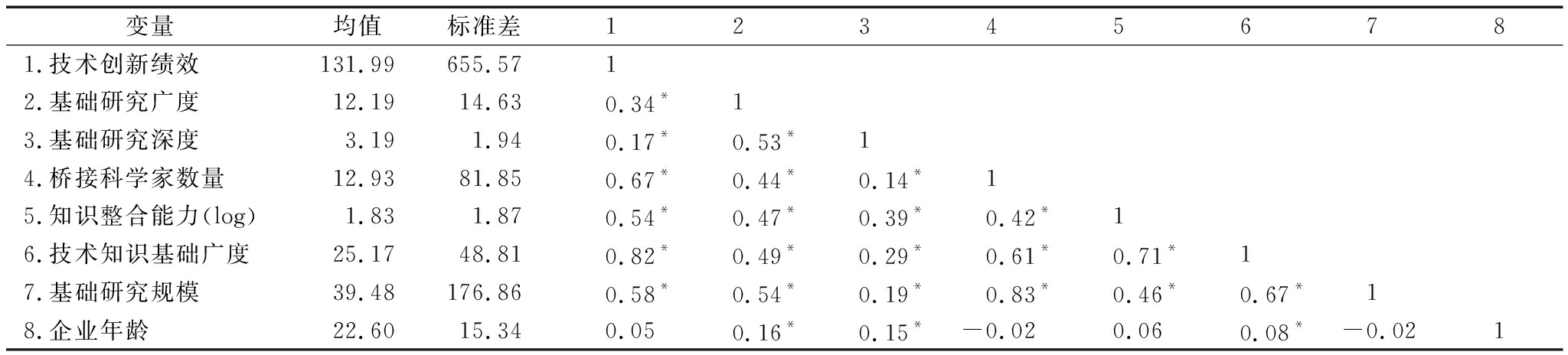

表1为各变量描述性统计结果。由表1可以发现,自变量、中介变量、调节变量及控制变量与因变量之间存在显著相关关系,同时自变量之间也存在显著正相关关系。为了检验各变量间是否存在多重共线性,对所有变量的方差膨胀因子(VIF)进行测量,测算出的VIF均值小于10,表明各变量间不存在多重共线性问题。

表1 各变量描述性统计结果

Tab.1 Descriptive statistical results of variables

变量均值标准差123456781.技术创新绩效131.99655.5712.基础研究广度12.1914.630.34*13.基础研究深度3.191.940.17*0.53*14.桥接科学家数量12.9381.850.67*0.44*0.14*15.知识整合能力(log)1.831.870.54*0.47*0.39*0.42*16.技术知识基础广度25.1748.810.82*0.49*0.29*0.61*0.71*17.基础研究规模39.48176.860.58*0.54*0.19*0.83*0.46*0.67*18.企业年龄22.6015.340.050.16*0.15*-0.020.060.08*-0.021

注:*表示在5%的水平上显著

本文因变量为技术创新绩效,为非负整数且标准差大于均值,呈现超离散分布状态。因此,采用负二项回归模型进行检验。为了检验自变量二次项和调节变量的影响,文中对自变量基础研究广度、基础研究深度及调节变量技术知识整合能力作中心化处理。

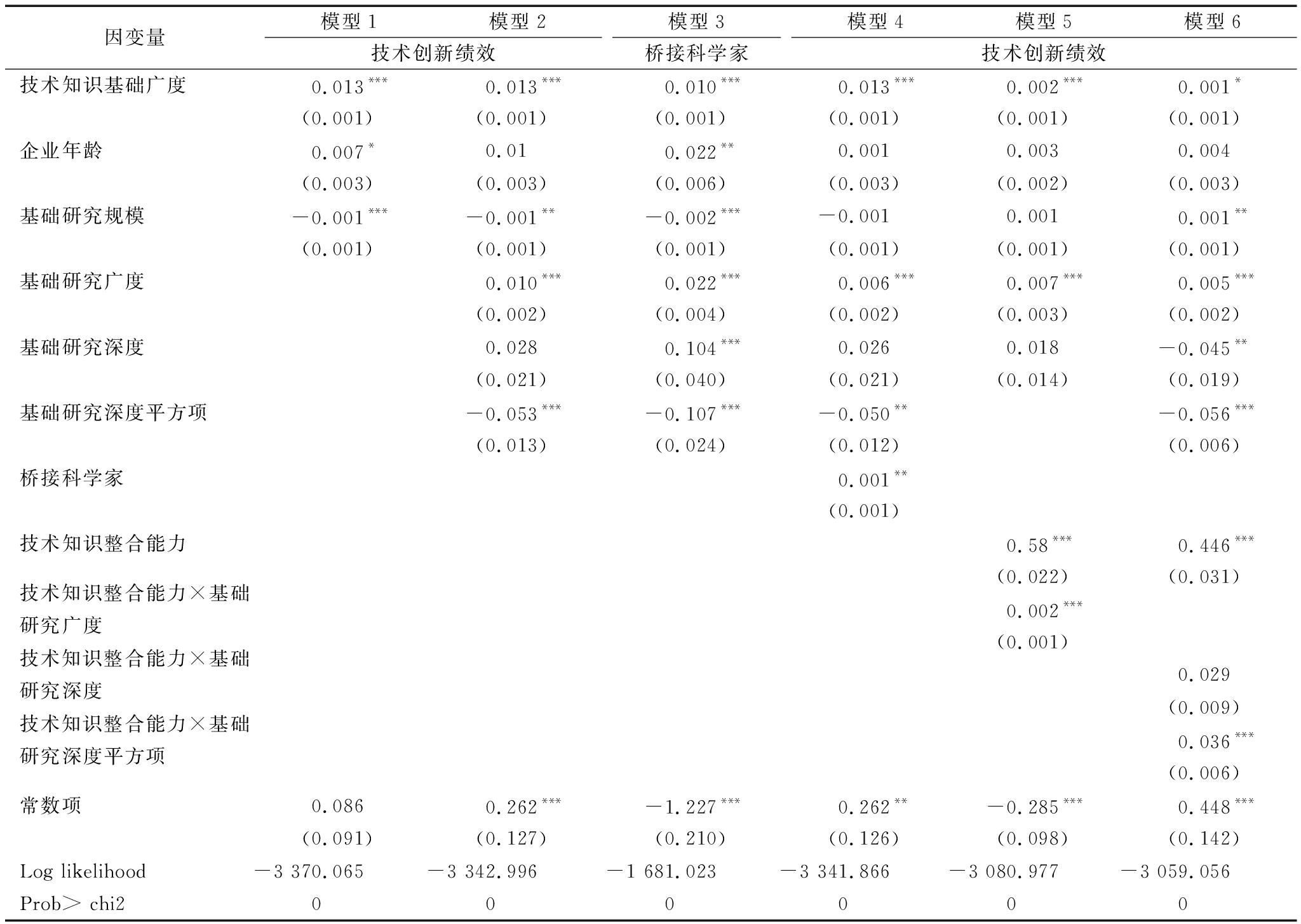

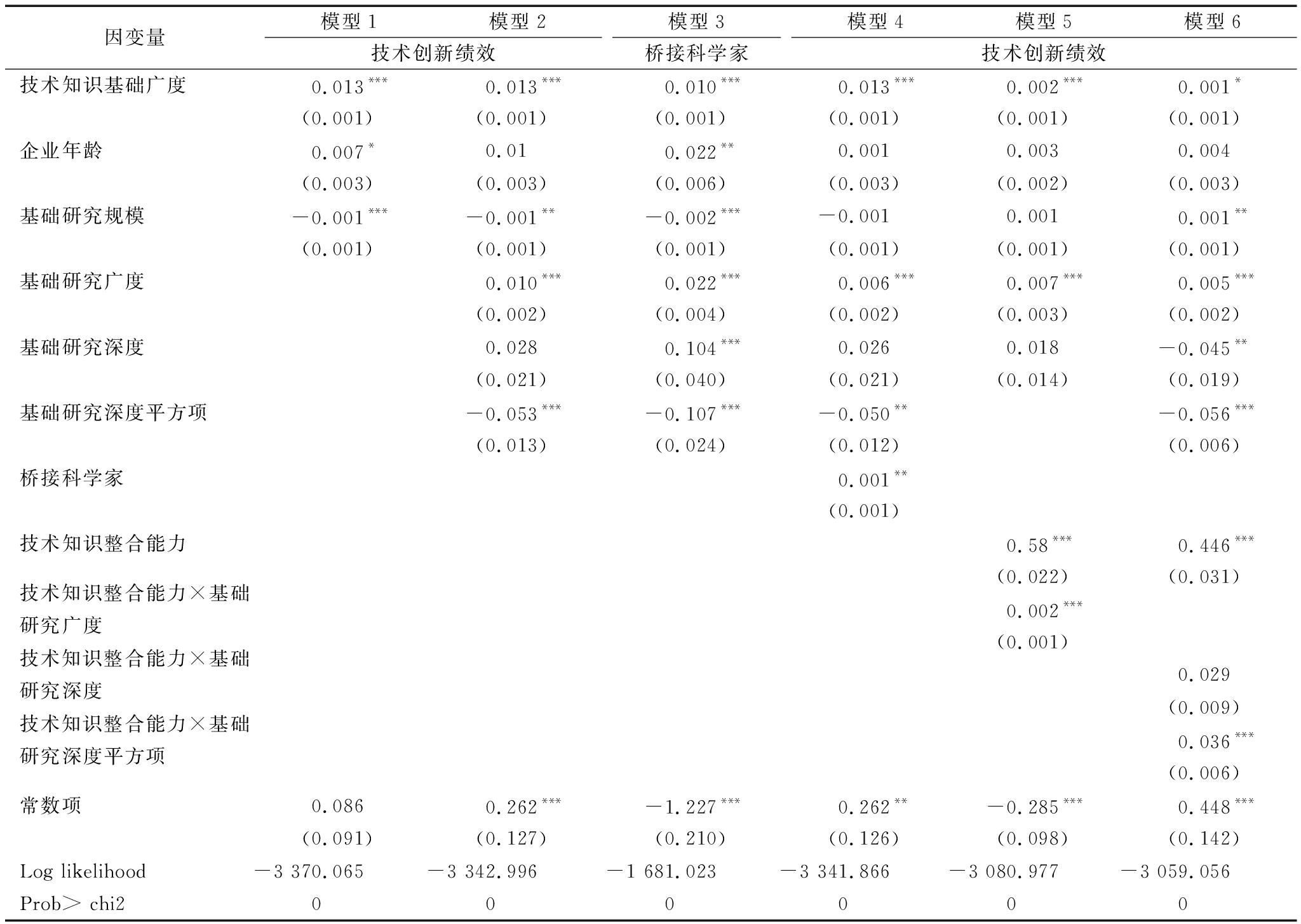

表2为回归分析结果,表中模型1为控制变量与技术创新绩效关系回归结果,由表2可以发现,企业技术知识基础广度对技术创新绩效影响的回归系数为0.013,在1%的水平上显著,表明企业拥有的技术知识元素数量越多,技术创新绩效越高。同时,基础研究规模与技术创新绩效间的回归系数显著为负,说明随着企业基础研究规模扩大,技术创新绩效不断降低。模型2在模型1的基础上加入自变量基础研究广度与基础研究深度,基础研究广度的回归系数为0.01,在1%的水平上显著,说明企业基础研究广度对技术创新绩效具有显著正向影响。同时模型2显示,基础研究深度二次项回归系数为-0.053,且在1%的水平上显著,表明基础研究深度与技术创新绩效存在倒U型关系,假设H2得到支持。模型2~4检验企业桥接科学家在基础研究广度、深度与技术创新绩效间的中介作用,从中可以发现,基础研究广度与企业桥接科学家数量具有显著正相关关系(β=0.02,p<0.01),基础研究深度二次项对企业桥接科学家数量影响的回归系数为-0.107,在1%的水平上显著。模型5在模型3的基础上加入中介变量企业桥接科学家数量,对比两个模型回归结果可以发现,加入企业桥接科学家数量后,基础研究广度对技术创新绩效的影响由较高水平(β=0.01,p<0.01)降至低水平(β=0.006,p<0.01)。因此,桥接科学家在企业基础研究广度与技术创新绩效间起部分中介作用。模型4显示,基础研究深度的平方项回归系数从-0.053下降至-0.05,且在1%的水平上显著,说明桥接科学家在基础研究深度与技术创新绩效间起部分中介作用。

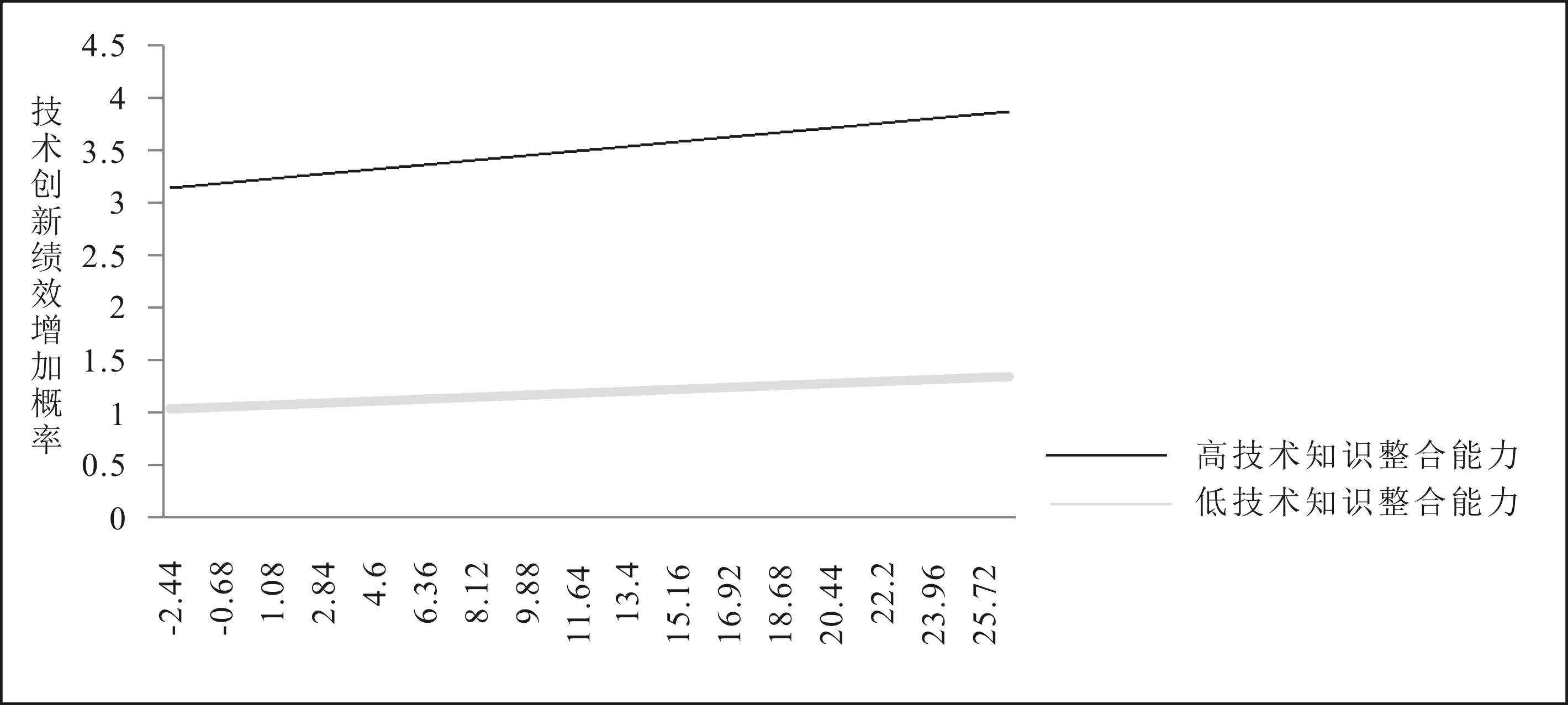

模型5显示,企业基础研究广度与技术知识整合能力交叉项回归系数为0.002,在1%的水平上显著,说明技术知识整合能力强化了基础研究广度与企业技术创新绩效间的正向关系。为了进一步说明企业技术知识整合能力的调节效应,绘制曲线图(见图2)。根据回归结果和图2所示,假设H5得到支持。模型6检验技术知识整合能力对基础研究深度与技术创新绩效关系的调节作用,回归结果显示,企业技术知识整合能力削弱了基础研究深度与技术创新绩效间的倒U型关系,这一调节作用见图3,根据实证验证结果和图3所示,假设H6得到支持。

3 结语

3.1 结论

本文收集2009—2019年80家中国生物制药企业发表的SCI论文和发明专利数据,探讨企业基础研究广度、深度对技术创新绩效的影响,并进一步分析桥接科学家的中介作用和技术知识整合能力的调节作用,得到如下结论:

(1)企业基础研究广度与深度对技术创新绩效存在不同影响。基础研究广度对企业技术创新绩效具有显著正向作用,即企业基础研究广度提升可带来更多新颖性知识,帮助企业选择更合适的产学研合作对象,对企业技术创新绩效存在正向影响。基础研究深度与技术创新绩效存在倒U型关系:一开始,随着基础研究深度提升,企业技术创新绩效随之提升,而当基础研究深度提升至某一界限后,基础研究深度与技术创新绩效之间存在负向关系。

(2)企业桥接科学家在基础研究广度、深度与技术创新绩效间发挥部分中介作用。桥接科学家掌握科学知识与技术知识创造规律,理解科学与技术间的演化逻辑,对企业技术创新绩效具有正向影响。基础研究广度提升可为企业桥接科学家培养提供知识池,有助于内部研发人员学习并掌握基础研究规律与方法,对企业桥接科学家培养具有正向影响。基础研究深度提升,一开始可促进企业对基础研究知识内涵的理解,正向作用于桥接科学家培养,但随着基础研究深度过度提升,研发人员能够探索的科学研究领域受限,因而对企业桥接科学家培养产生负向影响。

(3)企业技术知识整合能力在基础研究广度、深度与技术创新绩效间起显著调节作用。研究发现,高水平的技术知识整合能力有助于企业识别技术交叉点,掌握技术交叉规律,有效转化、整合基础研究知识,从而强化基础研究广度与技术创新绩效间的正向关系。企业技术知识整合能力提升会削弱基础研究深度与技术创新绩效间的倒U型关系,即当企业具备较高的技术知识整合能力时,基础研究深度提升前半段对技术创新绩效的正向影响下降,而当基础研究深度提升至某一界限后,高水平的技术知识整合能力会缓和基础研究深度过度提升与技术创新绩效间的负向关系。

表2 负二项回归统计分析结果

Tab.2 Statistical analysis results of negative binomial regression

因变量模型1模型2技术创新绩效模型3桥接科学家模型4模型5模型6技术创新绩效技术知识基础广度0.013***0.013***0.010***0.013***0.002***0.001*(0.001)(0.001)(0.001)(0.001)(0.001)(0.001)企业年龄0.007*0.010.022**0.0010.0030.004(0.003)(0.003)(0.006)(0.003)(0.002)(0.003)基础研究规模-0.001***-0.001**-0.002***-0.0010.0010.001**(0.001)(0.001)(0.001)(0.001)(0.001)(0.001)基础研究广度0.010***0.022***0.006***0.007***0.005***(0.002)(0.004)(0.002)(0.003)(0.002)基础研究深度0.0280.104***0.0260.018-0.045**(0.021)(0.040)(0.021)(0.014)(0.019)基础研究深度平方项-0.053***-0.107***-0.050**-0.056***(0.013)(0.024)(0.012)(0.006)桥接科学家0.001**(0.001)技术知识整合能力0.58***0.446***(0.022)(0.031)技术知识整合能力×基础研究广度0.002***(0.001)技术知识整合能力×基础研究深度0.029(0.009)技术知识整合能力×基础研究深度平方项0.036***(0.006)常数项0.0860.262***-1.227***0.262**-0.285***0.448***(0.091)(0.127)(0.210)(0.126)(0.098)(0.142)Log likelihood-3 370.065-3 342.996-1 681.023-3 341.866-3 080.977-3 059.056Prob> chi2000000

注:括号内为标准误差;*p< 0.10, **p < 0.05,***p<0.01

3.2 启示

(1)企业需要拓展基础研究领域,注重基础研究知识积累,拓展基础研究广度,保持适度的基础研究深度。当基础研究深度水平较低时,企业难以理解基础研究产生的知识内涵与价值,不利于桥接科学家培养,对企业技术创新绩效具负向影响。此时,企业应加强对某个基础研究领域的深入探索。然而,当基础研究深度过高时,继续加强基础研究前沿知识挖掘对桥接科学家培养及技术创新绩效均具有不利影响。此时,企业需要尝试将已有基础研究前沿知识应用于核心技术领域,培养更多桥接科学家,降低基础研究深度过度提升对技术创新绩效的负向影响。

(2)当企业技术知识整合能力较高时,应加强基础研究范围拓展,同时从技术知识整合角度出发,探究基础研究产生的科学知识在技术开发过程中的多元化应用。另外,随着基础研究深度提升,企业可维持较低水平的技术知识整合能力,关注科学知识整合能力培养。当基础研究深度提升至某一界限后,企业应加强技术知识整合能力培育,将科学知识应用于技术交叉领域,从而提高科学知识运用效率。

3.3 不足与展望

本文存在以下局限:第一,仅选择中国生物制药行业为研究对象,样本选择具有局限性,未来可以考虑选择更多产业数据进行论证分析。第二,企业基础研究方式有独立研究与产学研合作两种,文中并未对两者加以区分,未来需要考察企业独立基础研究与合作基础研究的不同影响。第三,仅探讨技术知识整合能力在企业基础研究与技术创新间的调节作用,然而技术知识整合能力也会影响科学知识元素转化为新技术知识元素后,这一技术知识元素与已有技术知识元素重组的成功率,即技术知识整合能力在企业基础研究与技术创新间的作用是极为复杂的,未来需要进一步对这一作用过程进行深入探讨。

参考文献:

[1] 高锡荣,刘思念.企业基础研究行为驱动因素的分层结构及其作用图谱变异[J].科技进步与对策,2019,36(20):21-29.

[2] 徐晓丹,柳卸林.大企业为什么要重视基础研究 [J].科学学与科学技术管理,2020,41(9):3-19.

[3] 张龙鹏,钟易霖.基础研究发展对技术创新的影响:基于最优研发结构视角[J].科技进步与对策,2021,38(17):19-25.

[4] LIN J Y,YANG C H.Heterogeneity in industry-university R&D collaboration and firm innovative performance[J].Scientometrics,2020,124(1):1-25.

[5] ZHANG G Y,ZHAO S K,XIY J,et al.Relating science and technology resources integration and polarization effect to innovation ability in emerging economies:an empirical study of Chinese enterprises[J].Technological Forecasting and Social Change,2018,135:188-198.

[6] MANSFIELD E.Academic research and industrial innovation[J].Research Policy,1991,20(1):1-12.

[7] MEYER-KRAHMER F,SCHMOCH U.Science-based technologies:university-industry interactions in four fields[J].Research Policy,1998,27(8):835-851.

[8] DEBACKERE K,DE VEUGELERS R.The role of academic technology transfer organizations in improving industry science links[J].Research Policy,2005,34(3):321-342.

[9] BIKARD M,MARX M.Bridging academia and industry:how geographic hubs connect university science and corporate technology[J].Management Science,2020,66(8):3425-3443.

[10] JUNG E Y,LIU X L.The different effects of basic research in enterprises on economic growth:income-level quantile analysis[J].Science and Public Policy,2019,46(4):570-588.

[11] XU H Y,WINNINK J,YUE Z H,et al.Topic-linked innovation paths in science and technology[J].Journal of Informetrics,2020,14(2):101014.

[12] STOKES D E.Pasteur's quadrant[J].Brookings Institutio, 1997, 17(4):734-736.

[13] BUSH V.Science:the endless frontier[J].Transactions of the Kansas Academy of Science ,1945,48(3):231-264.

[14] TIJSSEN R J W.Anatomy of use-inspired researchers:from Pasteur's quadrant to Pasteur's cube model[J].Research Policy,2018,47(9):1626-1638.

[15] PAVITT K.Public policies to support basic research:what can the rest of the world learn from US theory and practice(and what they should not learn)[J].Industrial and Corporate Change,2001,10(3):761-779.

[16] TOOLE A A.The impact of public basic research on industrial innovation:evidence from the pharmaceutical industry[J].Research Policy,2012,41(1):1-12.

[17] 柳卸林,何郁冰.基础研究是中国产业核心技术创新的源泉[J].中国软科学,2011,26(4):104-117.

[18] 蔡勇峰,李显君,孟东晖.基础研究对技术创新的作用机理:来自动力电池的实证[J].科研管理,2019,40(6):65-76.

[19] 严成樑,龚六堂.R&D规模、R&D结构与经济增长[J].南开经济研究,2013,29(2):3-19.

[20] PRETTNER K,WERNER K.Why it pays off to pay us well:the impact of basic research on economic growth and welfare[J].Research Policy,2016,45(5):1075-1090.

[21] YANG W.Policy:boost basic research in China[J].Nature,2016,534(7608):467-469.

[22] XIA Q H,CAO Q W,TAN M Q.Basic research intensity and diversified performance:the moderating role of government support intensity[J].Scientometrics,2020,125(1):577-605.

[23] 胡善成,靳来群,刘慧宏.基础知识及其转化对经济增长的影响研究[J].科学学研究,2019,37(10):1805-1815.

[24] 曾德明,赵文静,文金艳.外部科学知识获取与企业技术创新:桥接科学家的调节作用[J].中国科技论坛,2020,36(5):109-117.

[25] BALCONI M,BRUSONI S,ORSENIGO L.In defence of the linear model:an essay[J].Research Policy,2010,39(1):1-13.

[26] SUBRAMANIAN A M,LIM K,SOH P H.When birds of a feather don't flock together:different scientists and the roles they play in biotech R&D alliances[J].Research Policy,2013,42(3):595-612.

[27] KIM N,KIM E,LEE J.Innovating by eliminating:technological resource divestiture and firms' innovation performance[J].Journal of Business Research,2021,123:176-187.

[28] 裴云龙.产学科学知识转移对企业技术创新绩效的影响效应研究[D].西安:西安交通大学,2017.

[29] GAZNI A,GHASEMINIK Z.The increasing dominance of science in the economy:which nations are successful [J].Scientometrics,2019,120(3):1411-1426.

[30] CHENG C C J,YANG C,SHEU C.Effects of open innovation and knowledge-based dynamic capabilities on radical innovation:an empirical study[J].Journal of Engineering and Technology Management,2016,41:79-91.

[31] WANG H L, ZENG D M, WANG Z W.Impact of knowledge reorganization on technological innovation performance in environmental enterprises [J].Journal of environmental protection and ecology, 2019, 20(A): 235-260.

[32] CHAOCHOTECHUANG P, DANESHGAR F,MARIANO S.External knowledge search paths in open innovation processes of small and medium enterprises[J].European Journal of Innovation Management,2019,23(3):524-550.

[33] FLEMING L,SORENSON O.Science as a map in technological search[J].Strategic Management Journal,2004,25(8-9):909-928.

[34] LEVY R,ROUX P,WOLFF S.An analysis of science-industry collaborative patterns in a large European university[J].The Journal of Technology Transfer,2009,34(1):1-23.

[35] GITTELMAN M,KOGUT B.Does good science lead to valuable knowledge? biotechnology firms and the evolutionary logic of citation patterns[J].Management Science,2003,49(4):366-382.

[36] HENDERSON R M,CLARK K B.Architectural innovation:the reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms[J].Administrative Science Quarterly,1990,35(1):9-30.

[37] GUAN J C,LIU N.Exploitative and exploratory innovations in knowledge network and collaboration network:a patent analysis in the technological field of nano-energy[J].Research Policy,2016,45(1):97-112.

(责任编辑:张 悦)