0 引言

长期以来,领地行为广泛存在于生活生产之中,特别是随着信息化、工业化、个性化的进程加速,传统固有的集体主义文化逐步与个体主义文化相融合,隐私保护和物权意识也极大提升,领地行为已经深度融入人们日常行为。在办公桌上摆放个性化的饰品、写有铭牌的工位、给办公电脑设置密码、一些员工不愿分享特殊人脉[1]以及领导者对特定员工维持亲密关系等[2],均是组织领地行为的表现。自Brown[3]于2005年将领地行为引入组织管理学领域至今,该理论在解释员工多样化行为方面提供了全新视角。近年来,越来越多的学者开始重视领地行为研究,丰富了相关理论体系,然而,科技人才领地行为研究相对较少,基于心理所有权等的理论剖析尚不成熟,尤其是领地行为的影响及其传导机理不够明确。组织领地行为的内涵是基于对某些事物的拥有感,员工在组织中常常本能地对工作场所、工具、人际关系等客体表达所有权和控制权。总体来看,领地行为主要包含对领地的标记行为、防卫行为和侵占行为等,这类对自我领地维护和扩张的动态过程具有排他性、竞争性和领土守卫性[4-5]。在我国深化市场经济改革的时代背景下,过去固有的集体主义文化正逐步与西方的个体主义文化相融合,形成一种全球化的文化融合现象。而且,随着《中华人民共和国物权法》的实施,当代中国人的物权意识有了极大提升,中国企业员工在儒家文化的影响下追求中庸方式融入集体,在集体主义与个体主义“双文化”共存的环境中觉醒了对私有物品、资源和人脉的所有权意识,从而极大激发了员工对于有形或无形领地资源的保护意识。在这种时代背景下,中国组织情境中的领地行为理论研究开始展现出强大的解释力,以其独特的视角揭开了许多组织中非理性行为背后的原因,同时,作为一种人类与生俱来的属性,领地行为对组织运行的影响普遍存在且极具研究价值。

目前,国内外领地行为相关研究涵盖了多个方面,包括领地行为的成因、组织管理影响及因素分析、领地行为理论及其应用与扩展等。领地行为本质上具有个体自私行为的特征,往往在企业运行中呈现负面作用,但是,组织管理结果因素实证研究表明,领地行为显现出尤为明显的两面性。一方面,领地行为会强化团队知识隐藏,从而降低任务绩效[6-7]。刘军等[8]在扩展领地行为边界的基础上发现,领地行为对团队绩效具有负向影响。另一方面,Li等[9]研究发现,员工知识领地行为会增加团队内信息交换,从而有益于团队想法的执行。同时,也有学者发现领地行为会降低员工离职意愿[10]、正向影响团队成员交换[11],这些因素对于组织绩效等隐含着潜在正向影响。这说明领地行为研究结果在某种意义上存在一定的矛盾,也表明领地行为理论研究还存在许多有待完善的地方。

相较于两面性的领地行为,组织公民行为是一种有助于集体福祉的行径,可以帮助组织营造积极的工作氛围,充当组织运行的“润滑剂”,促进组织整体绩效提升[12-13]。然而,目前尚未有文献对组织领地行为与公民行为的关系进行实证分析,特别是缺乏对科技人才这类高知识、强创新、重专利人群的专题研究。虽然部分学者认为领地行为的存在阻碍了团队间交流与沟通,造成交流上的困难与障碍,可能阻碍组织公民行为的发生[14],但是,此观点缺乏有效的实证检验。领地行为是一种特殊的心理现象,其与心理所有权存在正向内在联系[3],又与公民行为呈现间接正向关联。本文选取科技人才这一高端知识群体作为研究对象,通过多维度分解领地行为,设计相应潜变量,探讨科技人才领地行为与组织公民行为之间的关联度及存在的两面性矛盾。该矛盾的主要原因是领地行为中不同维度的具体行为对于公民行为的影响存在差异,其中,心理所有权发挥关键中介作用。鉴于当前关于科技人员领地行为及其影响后续公民行为的研究较少,而且,尚未引入心理所有权这一中介变量,本文改进Brown(2009)的领地行为量表,建构结构方程模型揭示组织领地行为与公民行为的内在潜变量关系,从心理所有权的中介视角提供一种解释领地行为矛盾的全新方法,为组织管理实践中合理利用领地行为的积极影响、削弱消极影响提供依据。

1 理论基础与研究假设

1.1 领地行为

领地行为最早起源于对动物及其进化的研究,之后衍生到经济、社会管理等方面。学者们关于领地行为展开了丰富研究,主要分为4个方面。

(1)动物领地行为在其物种进化中的作用。Ardrey[5]将领地定义为动物或者群体所在的一个物理空间资源,通过保护这部分空间防止外来成员入侵。其后的研究对该定义作了一定延伸,认为人类的领地行为同样是基于这种空间而产生的一系列行为[15]。

(2)人类空间的领地行为。随着研究的深入,学者们发现普遍存在于动物之间的领地行为同样存在于人类社会中,对人类空间领地与其作用进行了较为广泛的探讨。Altman等[16]发现,空间领地与人们的个性构建、冲突管理、安全感、社会凝聚力、责任感等均有一定关系。早期学者对于人类领地行为的探索主要关注行为本身与结果之间的联系,并主要聚焦在社会学领域。Brown[3]首次将领地行为引入组织管理领域,将其定义为个体对物理或社会客体的心理所有权的行为或感受表达,并提出了两种领地行为类型,即标记行为和防卫行为。标记行为是个体构建领地并向组织内其他人传递自己领地独占性的行为,从功能上包含身份识别导向标记和控制导向标记。身份识别导向标记的作用是构建和表达个体身份,这既是对自我的一种延伸,也是对他人传递身份信号的一种方式。将具有个人意义的照片或代表个人兴趣爱好的物品放置在工作场所就是一种典型的身份识别导向标记。控制导向标记的功能是向他人传递领地边界的信号,声明所有权,以防他人进入、使用或侵犯自己的领地,如主动告诉他人自己工作领地的边界、声明自己工作区域的所有权等。防卫行为是针对领地入侵的回应,分为预先防卫和反应防卫。其中,预先防卫行为是入侵发生之前采用的领地保护策略,如当本人不在时,指定他人看管自己的工作区域等。反应防卫则是入侵行为发生之后抵御和修复领地的行为,譬如就侵权问题向上司抱怨等。关于这4种基本领地维度的研究,目前比较成熟的是Brown[17]于2009年开发的4维度28题项量表,涵盖身份标记、控制标记、预先防卫和反应防卫4个维度的具体题项,覆盖的概念比较完整,且对各个维度有较为准确的描述。在Brown等[18]2014年针对领地行为和心理所有权、信任环境的研究中,该量表得到改进,简化为仅包含控制导向标记和预先防卫两个维度6个题项。首先,被试被要求想象一个他们工作中的事物,可以是工具、工作场所、重要的同事关系或者工作项目;然后,将先前量表题项问询的对象改为被试回答题项工作中的事物,得到其特定的领地行为评分。该量表的改进思路使其不再局限于物理空间测量,还可以针对具体研究的某种领地进行特定评价,这一量表成为后续诸多领地行为实证研究的主要测量工具[10]。但是,该量表存在的问题是只包含控制导向标记和预先防卫两个维度,对领地行为的概括性不足,而当考虑到心理所有权在领地行为理论中的作用时,这两个维度又会产生矛盾。

(3)领地行为的研究类型。刘军等[8]认为,存在团队成员内部指向的领地行为和对外的领地行为。一方面团队成员作为个体,需要达到绩效目标、表达自我利益诉求,以这种初衷将自己作为独立个体会表现出对团队内部其他成员的一种领地行为;另一方面,个体在团队中的利益是与团队相关联的,个体与团队其他成员权责共享、风险共担,会在集体中表现出对团队外他人的一种领地行为,这从区分团队内外边界的视角开启了一个新的研究方向。还有一个受到较多关注的研究领域是知识领地行为,学者们开发了知识隐藏、知识担当等许多不同的领地行为维度。

(4)领地行为细化维度的开发和使用过程。总体来看,领地行为的实证研究逐渐显现了具有矛盾的两面性。一些学者发现领地行为会增加团队知识隐藏,从而降低任务绩效[19]。刘军[8]在扩展领地行为边界的基础上发现,领地行为对团队绩效具有直接负面影响;Li等[9]研究发现,员工知识领地行为会增加团队内信息交换,从而有益于团队想法的执行。同时,一些学者发现,领地行为会降低员工离职意愿[10]、正向影响团队成员交换[11],与组织绩效等隐含着潜在的正向关系,暗示领地行为在组织管理中会同时对一类因素产生正向和负向两种影响。出现这种情况的原因可能有两个:一是领地行为这一概念及其内涵维度存在一定的内在区别,当领地行为作为一个整体时,其内涵是个体对某种有形或无形物具有心理所有权进而产生一系列占有和保护行为,这种独占且排他的行为本质上含有自私性的特征,在组织活动中展现出一种个体主义至上利益观,其结果往往对集体不利。二是精细化分离领地行为内涵可以发现,其单一维度有时并不存在这种个体主义特征,以标记行为为例,身份导向标记行为的功能主要是对自我或他人彰显个人身份[3],暗含的领地防卫和扩张意识明显弱于以声明领地边界为目的的控制导向标记行为,同时,控制导向标记与预先防卫行为虽然目的都是防止领地入侵,但存在显性行为与隐形行为的区别,且隐含的目的可能大不相同。由于上述区别的存在,领地行为不同维度在不同情景下可能产生不同效果,不能一概而论。

本研究借鉴并改进Brown于2009年开发的领地行为量表,构建结构方程模型,引入心理所有权作为中介变量,从身份识别导向标记、控制导向标记、预先防卫行为和反应防卫行为4个方面,探讨领地行为与组织公民行为之间的关系。

1.2 组织公民行为

组织公民行为是组织内员工在其角色外作出的有利于组织利益的贡献[20],主要是员工自发进行的非工作职责但有益于组织发展的行为。当其他员工工作进度落后时给予帮助,主动为组织提供有益建议,主动加班等。组织公民行为是一种有助于集体福祉的行径,可以帮助组织营造积极的生产与发展氛围,充当组织运行的“润滑剂”,促进组织整体绩效提升[21]。目前学界对公民行为的特征维度有许多不同观点,其中,帮助行为和公民美德两维度划分被认为是具有普适性、概括度较高的理论[22]。组织公民行为的核心思想是员工利他行为,可以减少个体占用组织的稀缺资源,有利于组织摆脱资源束缚,打开人际隔阂,提高生产效率[14],在组织管理领域具有重要作用。

与领地行为类似,组织公民行为同样受到个体主义和集体主义的影响,当个体拥有更高的个体主义意识时,会有较少公民行为,而更高的集体主义意识会带来更多公民行为[23],因此,利他的公民行为与利己的领地行为之间具有潜在矛盾关系,一些学者猜测,领地行为阻碍团队间交流与沟通,造成交流上的困难与障碍,可能降低组织公民行为表达[24]。在资源保存理论视角下,个体具有努力获取、保持、培育和保护其所珍视的资源的倾向[14],对应在领地行为中,组织中个体的领地即是一种个体认为对自己有价值或者可以帮助其获得有价值事物的途径,在组织中领地往往与有价值的资源相关[4]。因此,员工对自己领地资源的占有感和标记、保护行为会降低其资源分享意愿,从而减少利他行为。然而,员工做出利他行为的前提是自己有充足的个体资源(如能量)[25],而领地行为中的身份识别导向标记行为对员工领地心理所有权及其工作中的积极情绪具有正向作用[26],因而可以避免个体情绪耗竭,使得个体有更多心理资源进行利他行为。因此,领地行为整体与公民行为的关系无法直接确定。

分析领地行为各个维度与组织公民行为之间关系的差异,有助于从深层次揭示领地行为与组织公民行为的关系。第一,身份识别导向标记行为的主要功能是个体自我身份表达,其动机来源于个体在社会中持续感受自我与众不同的需求,以及个体对“我”的基本感知的需要[3]。员工进行身份识别导向标记时会将能够反映个人身份的符号展示在领地中[26],向组织中其他人传递自己的身份信息,同时,帮助巩固员工自己心中的身份感,促进员工积极情绪的产生并增加其在组织中的归属感,这有利于避免员工情绪耗竭,并增加其对组织的心理所有权,从而做出利他行为。第二,身份识别导向标记的过程与印象管理(impression management)具有相同作用和动机,员工可以借助身份符号有目的地向他人传递自己想要塑造的个人印象。Rioux等[27]认为,个体印象管理的动机促使其产生公民行为,即便其本意是塑造个人印象的利己行为。程龙等[10]研究了科技人才资源保存理论及其组织领地行为对离职意向的影响机制,探究心理所有权的中介作用、调节作用以及与心理所有权共同产生的被调节的中介作用,认为心理所有权对于科技人才身份识别和中介调节发挥显著正向影响。据此,提出以下假设:

H1:科技人才身份识别导向标记正向影响组织公民行为。

控制导向标记主要是个体在组织中获取领地资源并公开占有的行为,扮演着公开扩张领地资源、传递所有权信号的角色,包括直接告诉他人自己领地的边界、使用标识符号传递边界信息、有目的地划定领地范围等[28]。与身份识别导向标记不同的是,控制导向标记的目的不是身份感的表达,而是单纯地传递领地控制权,并在未授权的情况下禁止他人随意使用自己的领地资源。从行为结果上看,控制导向标记与领地侵占具有许多共性,都是进行领地扩张且排斥他人使用。当科技人才对工作场所表现出较高的控制导向标记行为时,其所展现的姿态是排他的、自我的,因此,控制导向标记行为个体有较低的公民行为。据此,提出以下假设:

H2:科技人才控制导向标记负向影响组织公民行为。

与控制导向标记传递公开信号的特质不同,预先防卫行为是一种非交流性质的隐性行为,控制导向标记的作用是公开领地、减少入侵行为的发生,而预先防卫行为的作用是降低入侵行为的成功率[3]。预先防卫行为保护的是个体已经拥有的领地,与控制导向标记同样具有排他和利己特征。因此,科技人才预先防卫行为表现出较多的个体倾向,其公民行为可能相对较少。然而,预先防卫行为的本质是对领地资源损失的有效避免,而不是对公共资源的索取和占有,因而不会直接占用组织公共资源和损害组织利益。科技人才的预先防卫行为发生在领地入侵之前,这意味着个体在领地资源的占有上考虑到了侵占发生的可能性,提前避免领地被随意侵占,从而减少反应性防卫的发生,避免科技人员同事间冲突,持有这种目的的科技人才个体尊重组织利益和同事关系,对科技组织整体有更加长远的考虑,会产生更多利他行为。据此,提出以下假设:

H3:科技人才预先防卫行为负向影响组织公民行为。

H4:科技人才预先防卫行为正向影响组织公民行为。

当领地资源遭到入侵时,为了避免资源损失螺旋和资源绝境的出现,个体会尽力阻止资源损失,从而表现出反应性防卫行为。在这个过程中,受到领地侵犯的个体会制定策略夺回领地,并与入侵者产生冲突,基于对入侵者目的以及公平感丧失所产生的气愤情绪等,反应性防卫的强度会有所不同,体验到较高不公平感的个体表现出更强的反应防卫行为[29],并减少角色外付出[25]。领地入侵的主体往往是组织工作中的同事,被侵犯个体的反应性防卫行为包括避免与入侵的同事合作、对该同事表现敌意、将有关事件向领导反映等。因此,科技人才反应性防卫行为往往造成同事间冲突和隔阂,导致个体利他行为减少。为了保护科技人才自身资源,反应性防卫较强的科技人才可能更加自私,不愿意与他人分享资源或无偿为组织作出贡献。据此,提出以下假设:

H5:科技人才反应防卫行为负向影响组织公民行为。

1.3 心理所有权

心理所有权是人们对某个事物的拥有感和心理联系,早期针对空间领地行为的研究已经证实个体对物理空间的心理所有权直接影响个体领地行为。Taylor等[30]在环境心理学研究中指出,个体在心理上认为领地的价值越重要,就会越努力做出标记行为,也会花费更多精力进行防卫。组织行为学中的领地性同样具有这样的特征,即员工对某个客体的心理所有权越强,对其投入的领地性行为就越多[31]。科技人才对组织的心理所有权使员工某种程度上认为组织属于自己,从而影响其对组织的责任感,更高的组织心理所有权带来更强的“主人翁”意识,做出更多公民行为,而较低的心理所有权会降低员工对组织的归属感,减少利他行为动机[32]。据此,提出以下假设:

H6:科技人才心理所有权正向影响组织公民行为。

科技人才领地行为还会增加其心理所有权。在心理所有权理论中,人们对于其产生心理所有权的事物或具体的人会进行“亲密了解”(intimate knowing),即在与客体互动过程中产生共同经历,包括对客体的控制、了解以及将自己的情感和精力投入与客体的关系中,这种共同经历会增加人们对事物或人的心理所有权[33]。员工在组织生活中表现出领地行为,实际上也是与其领地进行“亲密了解”,通过领地标记和保护行为对其投入情感与精力。因此,员工领地行为会增加其对于领地的心理所有权,而通常较高的组织心理所有权会为组织带来许多积极影响,如增加进谏行为、员工敬业度、创新行为[34],当员工对所在组织拥有较高心理所有权时,会激发其“主人翁”意识,对企业工作更加负责,更愿意做出利他行为。工作场所在员工组织生活体验中占据了几乎最重要的位置[35],其物理空间也是领地行为最容易发生的场所。员工在工作场所这一领地投入精力进行标记和防卫等行为可能增加其对组织的心理所有权,一方面是因为工作场所在物理空间上代表组织本身,与组织的关系有一定模糊性;另一方面,作为个体领地行为的前提,某个员工更多的领地行为表示其对于对象的心理所有权更高。工作场所中的身份导向标记行为主要是根据个体身份识别的具体需求来装饰工作空间,在这个过程中,员工因标记工作空间行为投入大量精力和情感,进而正向影响组织心理所有权。科技人才预先防卫行为发生在事前,个体需要针对领地资源各方面因素提前考虑保护策略,对领地投入更多精力,由此会增加其与组织领地的联系,从而增强对组织的心理所有权,促进公民行为产生。据此,提出以下假设:

H7:科技人才心理所有权在身份识别导向标记与组织公民行为之间发挥中介作用。

H8:科技人才心理所有权在预先防卫与组织公民行为之间发挥中介作用。

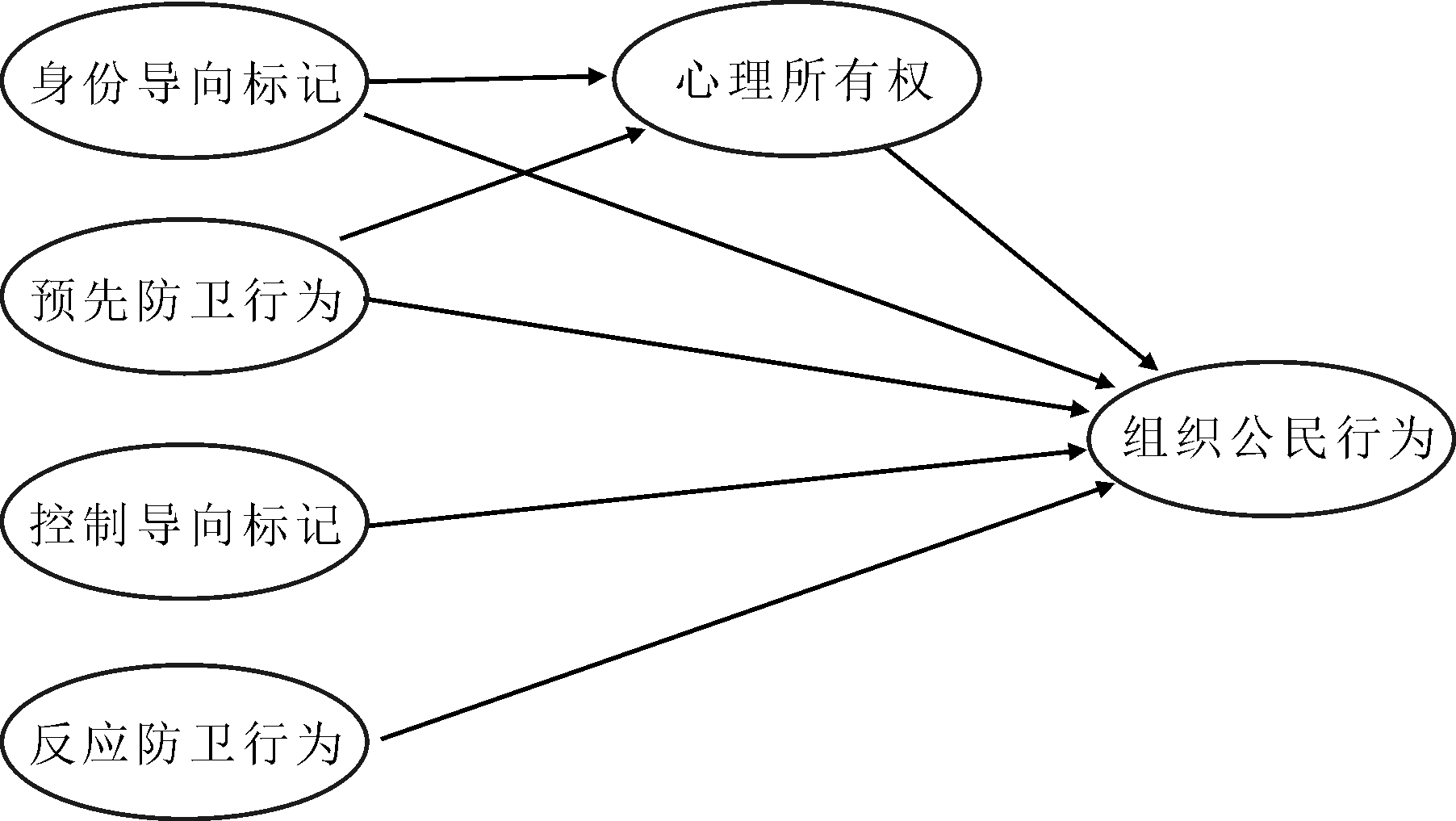

本文构建理论假设模型,如图1所示。

2 研究设计

2.1 数据来源

采用问卷调查法进行数据收集,研究样本选自全国众多高校、高新技术企业以及科研院所。通过实地发放和网络填写相结合的方式,共发放问卷312份,回收有效问卷290份,有效回收率为92.9%。其中,男性科技人员207人(71.3%),女性科技人员83人(28.6%);基层科技员工占比81.3%,管理层科技人员占比28.7%;29岁以下科技员工35.5%,29~49岁科技员工58.9%;50岁及以上科技员工7.5%;均为本科及以上学历。

问卷包含科技人员领地行为、心理所有权和组织公民行为3个部分,采用李克特7点量表进行量化(1表示“完全不同意”,7表示“完全同意”),研究变量均采用权威量表进行测量。其中,领地行为采用Brown于2009年开发的28题项量表,包括身份识别导向标记6题项、控制标记5题项、预先防卫6题项和反应防卫6题项,4个维度作为潜变量;心理所有权采用Vandyne于2004年开发的7题项量表,删除反向题项;组织公民行为采用Daniel等于2007年开发的10题项量表,包含帮助行为和公民美德两个维度。领地行为变量问卷参考黄海艳和李乾文的翻译,并采用多次英汉循环互译后确定每个项目的文字表述。

2.2 信效度检验及结构方程模型分析

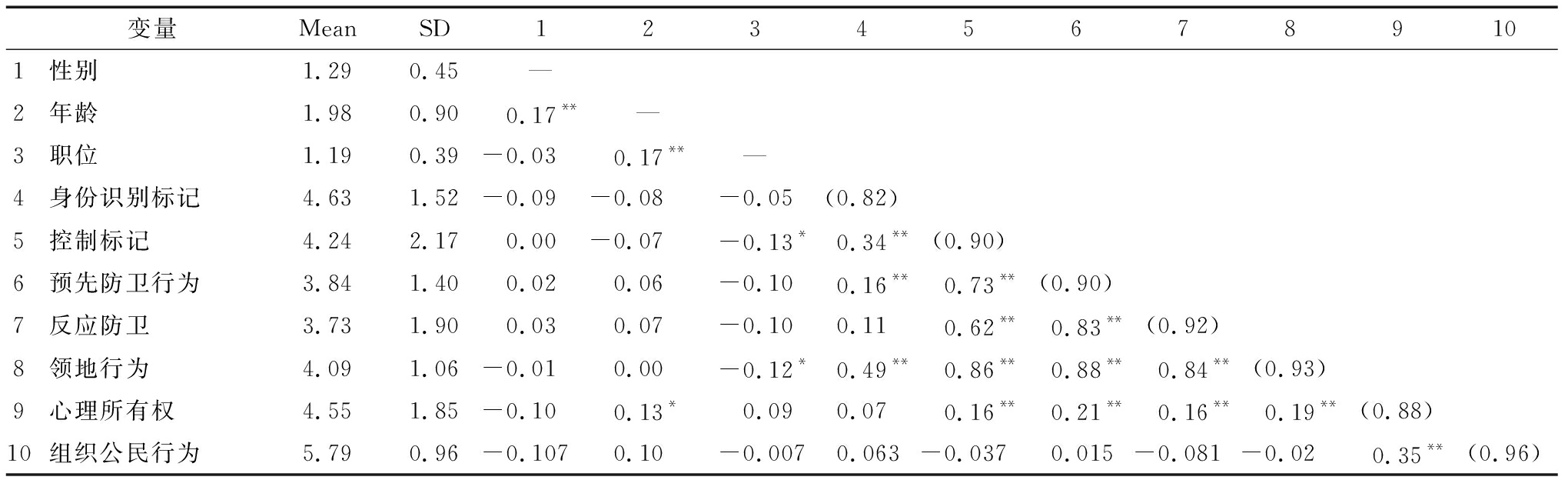

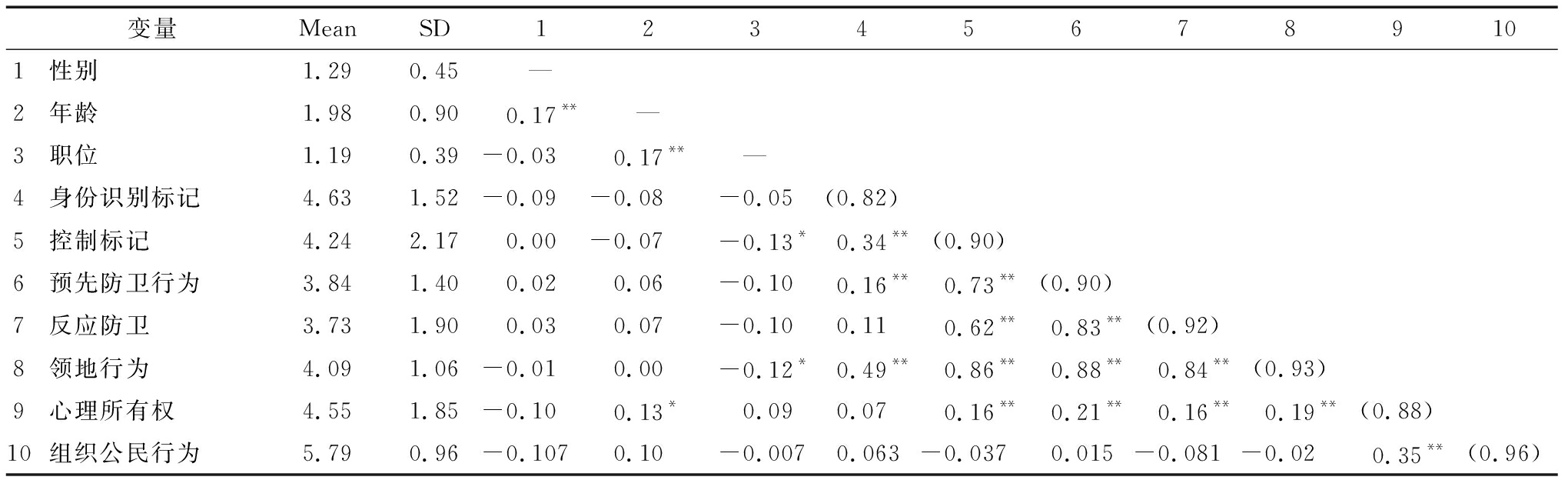

本研究采用SPSS26.0软件对数据进行信度检验和探索性因子分析,如表1所示。采用各个变量克朗巴赫α值(Cronbach′s α)进行信度测量,得到结果均大于0.8,说明该量表具有较好的一致性。Bartlett′s检验显著性水平sig=0.00<0.05,总KMO测度值为0.904,各变量KMO值均大于0.7,说明适合作因子分析。各个题项的因子负荷均大于0.6,说明量表的效度符合要求。各研究变量均值、标准差和相关系数的描述性统计结果见表2,各变量之间的相关性系数影响基本符合预期,为后续假设检验和结构方程模型分析提供了参考。

表1 变量信度、效度及因子分析结果

Tab.1 Variable reliability, validity and factor analysis

潜变量题项标准因子载荷KMOCronbachα科技人才身份导向标记带具有个人意义的照片到工作场所( 如朋友、家人、宠物、喜欢的物品等)0.6280.8040.823在自己的工作区放置或展示艺术品0.748放置与工作相关的物品( 咖啡杯,书籍等)0.564按照个人想要的方式装饰工作区域0.785在工作区摆放代表个人爱好和兴趣的物品0.853放置一些物品或改变工作区域,让自己有家的感觉0.784科技人才控制标记划定我的工作区域界限0.7860.7910.900告诉别人我工作区域的边界0.856在我的工作区域都写上自己的名字0.786使用标志告诉别人这工作区域已有所属0.907告诉别人这个工作区域是我0.892科技人才预先防卫在其他人知道这个工作区域是我的之前不允许他人使用0.7690.8750.904当我不在时,指定别人来保护我的工作区域0.865制定正式规则来保护我的工作区域0.854不让我的工作区域处于无人值守状态0.799让公司正式确认这个工作区域属于我的0.879使用锁和密码,使他人无法访问或进入我的工作区域0.765科技人才反应防卫使用面部表情表达不同意见或不喜欢别人随意侵犯我的工作区域0.8540.9000.925在以后的工作中,避免与随意侵犯我的工作区域的人一起工作或接触0.848告诉侵权者那个工作区已经是我的了0.865制定策略夺回被侵犯的工作区域0.887对侵权表示敌意0.835就侵权事情向上司抱怨0.833科技人才心理所有权这是我的组织(公司)0.7810.8470.888我感到这个组织(公司)是我们的公司0.796我对这个组织感到非常高的拥有感0.836我感觉这是我的公司0.843这是我们的公司0.798这个公司大部分员工都觉得他们拥有这个公司0.762组织公民行为如果有员工的工作跟不上,会给予帮助0.8980.9390.962我愿意和组织中其他成员分享专业知识0.923当单位的其他成员意见不一致时,尽力做调解人0.849采取措施尽力避免与单位的其他成员产生矛盾0.835我愿意花时间帮助工作上遇到问题的同事0.923在做有可能影响单位其他成员的事之前,会提前跟他们打招呼0.864在其他同事情绪低落的时候,会加以鼓励0.904主动提出提高组织效率的建设性建议0.899即使可能遭到反对,我也愿意表达对企业有利的观点0.806积极参加公司组织的各类活动,如各类会议0.761

表2 各变量均值、标准差与变量间相关性系数及量表信度

Tab.2 Mean, standard deviation, and correlation coefficient of variables

变量MeanSD123456789101性别1.290.45 —2年龄1.980.90 0.17**—3职位1.190.39 -0.03 0.17**—4身份识别标记4.631.52 -0.09 -0.08 -0.05 (0.82)5控制标记4.242.17 0.00 -0.07 -0.13*0.34**(0.90)6预先防卫行为3.841.40 0.02 0.06 -0.10 0.16**0.73**(0.90)7反应防卫3.731.90 0.03 0.07 -0.10 0.11 0.62**0.83**(0.92)8领地行为4.091.06 -0.01 0.00 -0.12*0.49**0.86**0.88**0.84**(0.93)9心理所有权4.551.85 -0.10 0.13*0.09 0.07 0.16**0.21**0.16**0.19**(0.88)10组织公民行为5.790.96-0.1070.10-0.0070.063-0.0370.015-0.081-0.020.35**(0.96)

注:圆括号内数字为信度系数;*、**、***分别表示在 0.05、0.01、0.001水平上显著

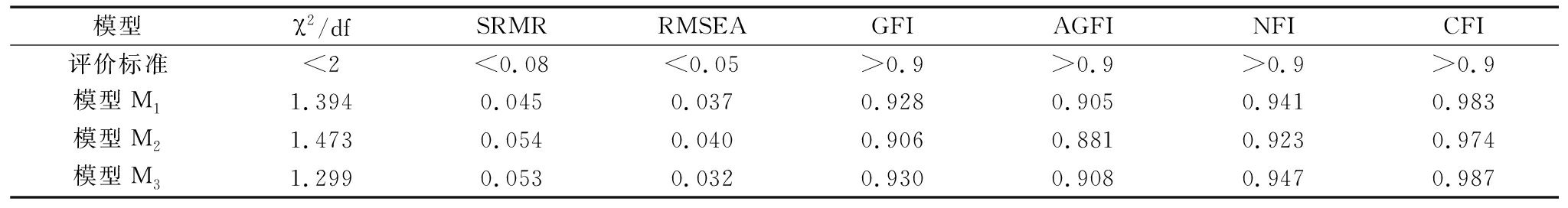

验证性因子分析(CFA)依照Schumacker和Lomax(2009)的评估流程进行,采用Amos 24.0软件进行数据分析,首先,根据卡方自由度比值χ2/df、显著性水平p、拟合指数RMSEA、GFI、NFI等指标适配度对单个变量构面进行单因子CFA检验并进行模型修正,删除未通过验证性因子分析的“划定我的工作区域界线”等题项,使得每个构面均达到理想的拟合度。

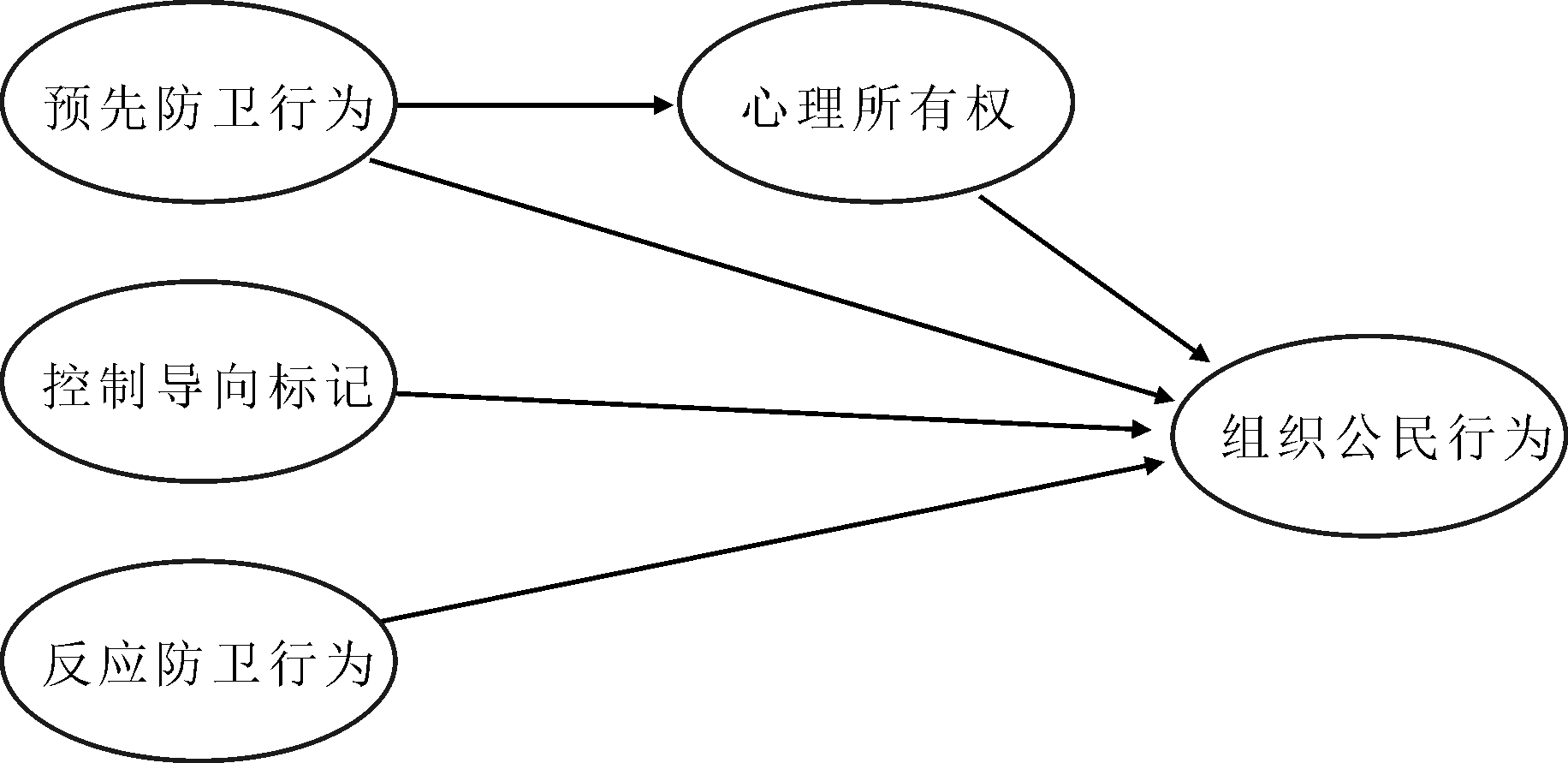

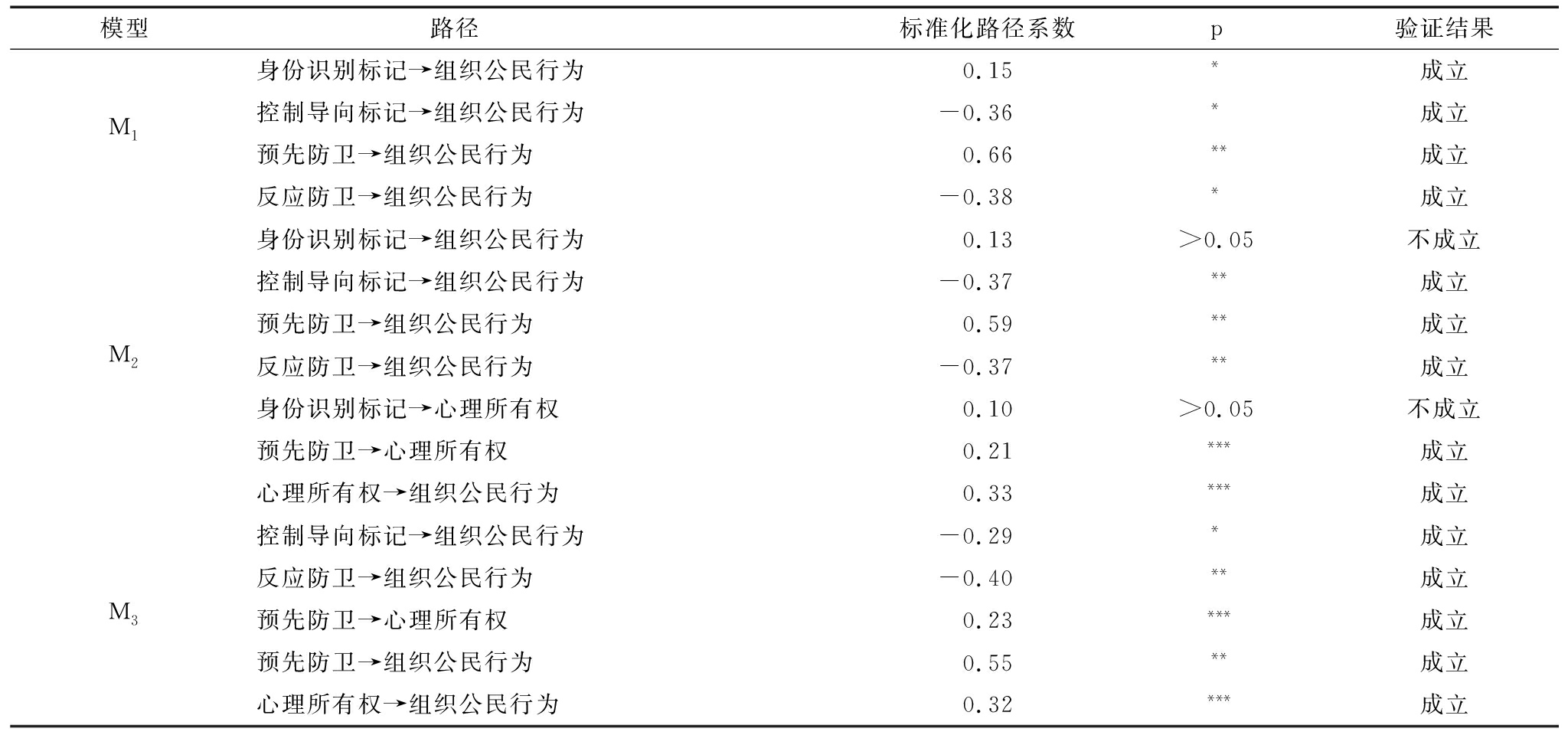

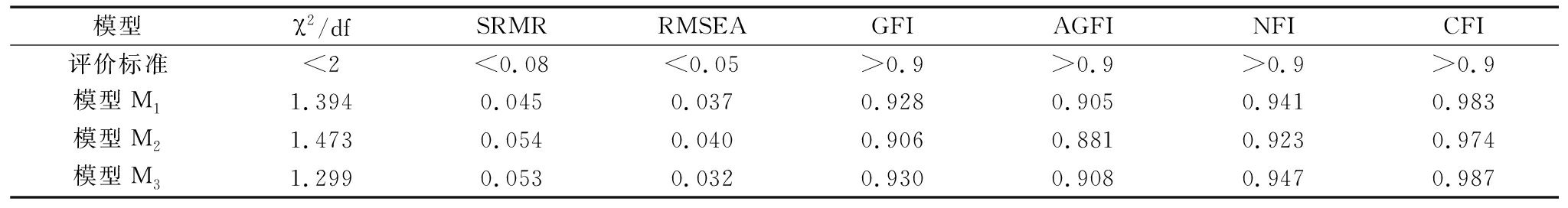

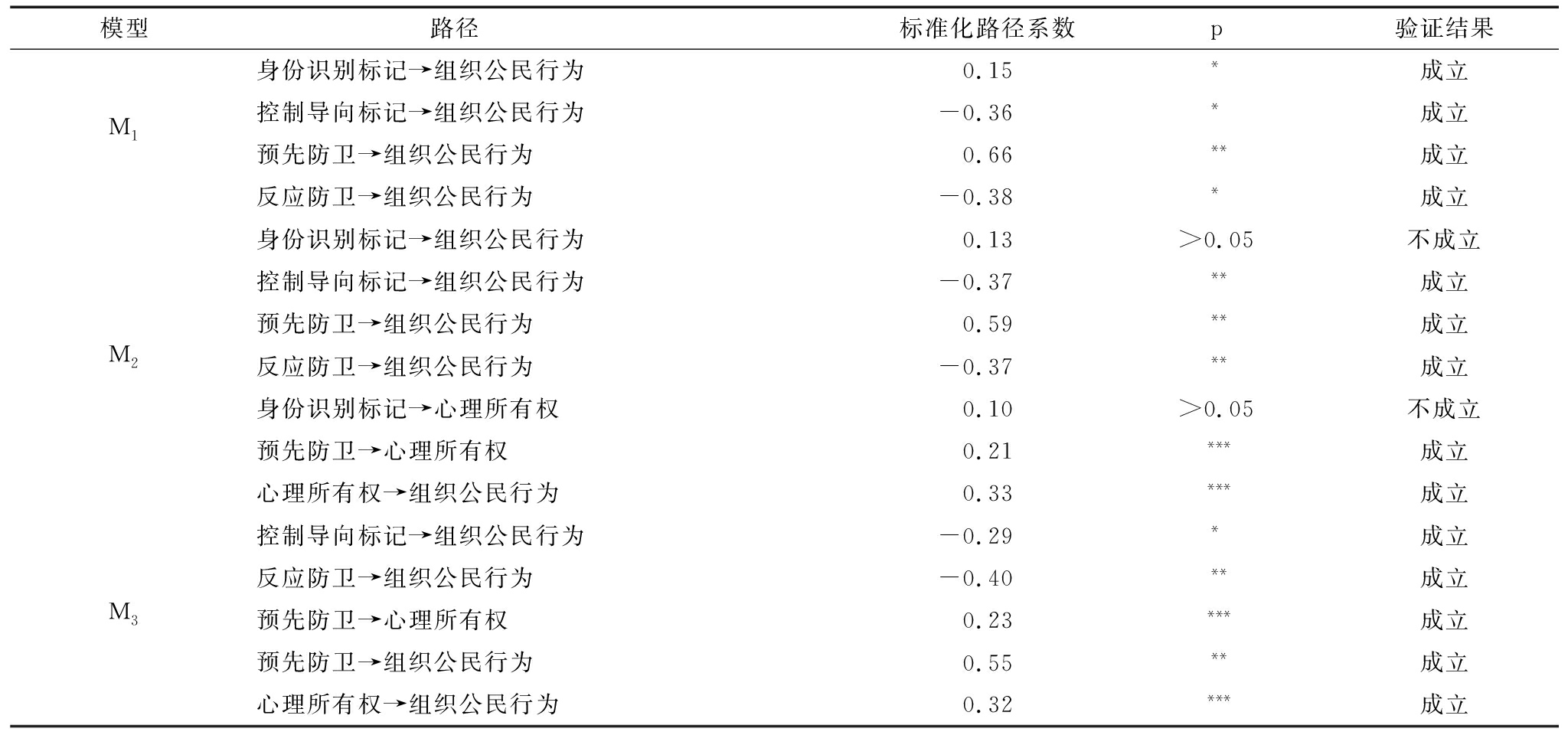

根据假设建立结构方程模型M1对领地行为与组织公民行为间关系进行检验(见图2),得到整体卡方自由度比值χ2/df<3(=1.394),RMSEA<0.08(=0.037),GFI>0.9。NIF、IFI、CFI等相对拟合指数见表3,均大于0.9,拟合优度良好,各路径p值均显著(<0.05)。其中,身份识别导向标记与公民行为之间的标准化系数为0.15,控制导向标记为-0.36,预先防卫为0.66,反应防卫为-0.38,假设H1、H2、H4、H5得到验证。加入心理所有权作为中介变量,建立初始模型M2,最终得到结构方程模型整体卡方自由度比值χ2/df<3(=1.383),RMSEA<0.08(=0.036),GFI>0.9,NIF、IFI、CFI等相对拟合指数均大于0.9,拟合优度良好。但是,在模型M2中,身份识别导向标记→组织公民行为路径不显著(p>0.05;=0.151),身份识别导向标记→心理所有权→组织公民行为的中介效应路径同样不显著(p>0.05;=0.095),说明假设H2和H7未得到支持,除该路径外,其它路径p值均显著。删除这两个路径,并根据Fornell(2003)提出的模型修正方法对结构方程模型进行修正,得到修正模型M3。如表2所示,该模型整体卡方自由度比值χ2/df<3(=1.299),RMSEA<0.08(=0.032),GFI>0.9(=0.930),NIF、IFI、CFI等相对拟合指数均大于0.9,SRMR<0.08(=0.0538),拟合优度良好。标准化路径系数与p值如表4所示,各路径均显著(p<0.05),Boostrap结果中介效应区间不含0,假设H6、H8得到验证。最终的修正模型M3如图4所示。

3 结果与讨论

3.1 主要结论

实证结果表明,领地行为是组织生活的一部分,关于领地的标记、防卫和入侵等行为,均源自公民客观上对于对象的占有本能,其本质上是生物为了适应环境和社会而发展出的一种利己的自然行为,在组织情境下同时表现出积极和消极两种结果。科技人才作为高端人才,既表现出公民行为的一般属性,又具有高学历、创新性、个性化等独特属性。通过构建结构方程模型分析可知,科技人才领地行为与公民行为的关系折射出这种利己行为对于集体利益的不同影响。

表3 拟合指数

Tab.3 Fitted index

模型χ2/dfSRMRRMSEAGFIAGFINFICFI评价标准<2<0.08<0.05>0.9>0.9>0.9>0.9模型M1 1.3940.0450.0370.9280.9050.9410.983模型M2 1.4730.0540.0400.9060.8810.9230.974模型M3 1.299 0.053 0.032 0.930 0.908 0.947 0.987

表4 研究假设验证结果

Tab.4 Results of hypotheses

模型路径 标准化路径系数p验证结果M1身份识别标记→组织公民行为0.15*成立控制导向标记→组织公民行为-0.36*成立预先防卫→组织公民行为0.66**成立反应防卫→组织公民行为-0.38*成立M2身份识别标记→组织公民行为0.13>0.05不成立控制导向标记→组织公民行为-0.37**成立预先防卫→组织公民行为0.59**成立反应防卫→组织公民行为-0.37**成立身份识别标记→心理所有权0.10>0.05不成立预先防卫→心理所有权0.21***成立心理所有权→组织公民行为0.33***成立M3控制导向标记→组织公民行为-0.29*成立反应防卫→组织公民行为-0.40**成立预先防卫→心理所有权0.23***成立预先防卫→组织公民行为0.55**成立心理所有权→组织公民行为0.32***成立

注:*表示p小于0.05,**表示p小于0.01,***表示p小于0.001

从整体视角看,领地行为作为一个整体变量在数据分析中没有显示出与公民行为的直接关系,但基于心理所有权视角的分析,领地行为增加科技人才对组织的心理所有权,而组织心理所有权会对公民行为产生积极影响。其原因在于领地行为中各种标记和防卫行为对公民行为同时产生正向与负向两种影响,使得其作为一个整体变量在统计分析中呈现不显著的结果。但是,从分离各个维度的视角来看,领地行为精细化为4类行为时,与公民行为具有显著直接关系。第一,科技人才控制导向标记行为作为一种排他、自我的领地行为,导致更多组织资源占用和更少的资源共享,因而控制导向标记行为较多的个体会有更少的组织公民行为。第二,预先防卫行为会有效避免领地资源损失,减少科技员工与同事的直接利益冲突,并且科技人才预先防卫行为会增加组织心理所有权,从而有利于公民行为的产生。第三,反应防卫行为较多的科技人才会较少分享资源、减少为集体付出的动机,从而产生更少的公民行为。

公民后续行为有助于增强组织外部效用,释放科技人才正能量。为强化后续公民行为,发挥科技人才积极作用,建议从以下4个方面优化科技人才领地行为:一是高度重视心理所有权在领地行为传导机制方面的作用。在科技人才领地行为干预中,增强心理所有权的中介效用,强化后续公民行为。二是适当减少控制导向标记行为,以增加公共资源共享,提高组织公民行为频率。三是大力引导科技人才预先防卫行为,调和科技人员关系,缓解利益矛盾,提升领地资源使用效率。四是科学干预和适度减少科技人才反应防卫行为,强化集体主义认同,扩大领地资源分享,鼓励后续公民行为。

本文研究假设与检验结果并不完全相符,其中,身份识别导向标记与公民行为的关系在加入心理所有权的中介后表现为不显著。原因可能有二:一是对于工作空间这一物理领地的身份识别导向标记难以转移到对组织的心理所有权上,其它种类领地行为关注的主要对象是工作场所这一领地本身,更容易与组织产生关联,而身份识别导向标记关注的对象更多在于员工自我身份的展现,与组织之间的关联较小;二是身份识别导向标记行为具有不同内涵,比如在工作场所中放置代表个人兴趣和喜好的物品,以及放置使自己有家的感觉的物品,这类行为与组织的联系较弱,主要以个人的自我表达为主,因而在对组织心理所有权的影响中可能产生完全不同的结果,科技人才作为较为特殊的群体,本身社会地位较高,对于自我身份的主动展示和炫耀的动机较弱,因此,身份识别导向标记行为更加独立于个体,而较少与组织产生联系。

3.2 理论贡献

本文通过结构方程实证检验科技人员工作场所领地行为、组织心理所有权与组织公民行为之间的关联度,拓展了组织领地行为在管理学领域的研究空间,升华了实践和理论价值。一是建构结构方程模型揭示了组织领地行为与公民行为的内在潜变量关系,尤其是从心理所有权的中介视角提供了一种解释领地行为两面性矛盾问题的可行方法,为组织管理实践中如何合理利用领地行为的积极影响、削弱消极影响提供了依据。二是首次论证科技人才领地行为对公民行为同时存在“双向”影响,率先将科技人才领地行为运用到公民行为影响研究中,揭示了心理所有权的中介效应。其中,控制标记和反应防卫行为对组织公民行为具有直接负向影响,身份识别标记具有直接正向影响,预先防卫行为正向影响组织公民行为,而心理所有权发挥关键中介作用。三是探明科技人员领地行为对组织公民行为的影响根源。领地行为对组织的多样性影响,主要源于其内涵维度的差异性和心理所有权的中介效应。

在以往的研究中,领地行为往往被当作一个整体变量与绩效、创造力等因素一起进行分析,本研究将领地行为概念精细化,探讨了领地行为在管理学实证研究中常出现的两面性矛盾问题,有助于弥补领地行为各个维度细分理论分析的不足。组织心理所有权这一关键中介在领地行为与其它组织因素的关系中发挥重要作用,使得以利己为动机的领地行为最终产生利他的影响,这为今后领地行为理论研究提供了一个新思路。

3.3 实践价值

人类领地性是源于本能的,对于空间、资源的占有欲与生俱来[9],在组织生活中难以避免,因此,管理人员要正确引导这类行为向有利于组织的方向发展。领地行为往往被视为同事冲突和隔阂的来源,降低组织运行效率,组织管理者应当因地制宜减少损耗组织的领地行为,如通过改进制度、营造资源共享的组织文化等方式,减少控制标记和反应防卫这类有负面作用的领地行为。同时,通过改进科技人才保护领地资源的方式,增加预先防卫行为这类良性的领地行为,避免领地冲突,促进企业资源有效利用,保持团队良性运行。在领地行为中投入的精力会加强科技人才与组织的心理联系,在某些因素下有利于利他行为的产生,管理者们也不应完全反对员工领地行为,而应针对不同情况采用合适的管理策略。科技人才作为技术创新的中坚力量,其公民行为可以有效提高组织资源使用效率,在管理过程中应正确引导其领地行为表达,降低不合理的公共资源占用,有效提升科技创新效率。

3.4 不足与展望

领地行为理论是近年来的新兴议题,还处于理论构建早期阶段,概念构建尚未完善,尤其是领地行为的量表开发和概念梳理还不成熟。第一,量表中将控制导向标记从理论上延伸出了领地侵占的功能,但侵占行为在领地行为中应当有较明显的区分,然而,目前还没有针对领地侵占行为较为合适的量表。第二,在组织背景下,个体领地还包括非物理对象,围绕其领地行为可能存在许多其它研究主题,诸如领导对下属的领地行为,以及员工对知识、技能和人脉资源的领地行为,都存在进一步研究的价值。第三,研究样本为科技人才,具有一定特殊性,相关数据分析可能存在一些不足。

总之,领地行为对组织而言是一个复杂的矛盾综合体,在组织管理领域还有许多值得探索的方向。第一,领地行为理论体系内细化行为的探索开发,各维度内涵和测量方法都需要得到理论的完善,进而引导实证研究。第二,领地行为的非物理对象多种多样,深入研究不同对象的变化对于领地行为的影响具有重要价值。第三,领地行为是员工与领导、团队内外甚至组织外多种边界之间都会产生的普遍行为,在组织管理中具有强大的解释能力和功效,许多行为会随着边界的不同产生完全相异的影响,有待后期进一步探讨。

参考文献:

[1] ALTMAN I.Environment and social behavior: privacy, personal space, territory, and crowding[M].Monterey, CA: Brooks/Cole.,1975.

[2] 彭贺.领地行为研究综述:组织行为学的新兴领域[J].经济管理,2012,34(1):182-189.

[3] BROWN G, LAWRENCE T B, ROBINSON S L. Territoriality in organizations[J]. The Academy of Management Review,2005, 30(3):577-594.

[4] 张佳良,王琦琦,刘军. 员工领地侵占行为的概念界定与前因探索——基于对某零售企业员工行为的扎根研究[J].外国经济与管理,2020,42(4):107-122.

[5] ARDREY R. The territorial imperative[M]. New York: Atheneum,1966.

[6] 魏峰,马玉洁.领导领地行为与下属知识隐藏的影响机制研究[J].工业工程与管理,2018,23(4):179-185.

[7] SANJAY KUMAR SINGH.Territoriality, task performance, and workplace deviance: empirical evidence on role of knowledge hiding [J].Journal of Business Research,2019,97(5):10-19.

[8] 刘军,陈星汶,肖宁,等.当协作要求遇上“山头主义”:领地行为与任务相依性对团队绩效的影响研究[J].华南师范大学学报(社会科学版),2016,61(5):99-109,191.

[9] LI X M, XU Z, MEN C H.The transmission mechanism of idea generation on idea implementation: team knowledge territoriality perspective [J]. Journal of Knowledge Management,2021,25(6):1508-1525.

[10] 程龙,于海波,张璐,等.科技人才组织领地行为如何影响其离职意向——婚姻状况与心理所有权被调节的中介模型[J]. 科技进步与对策, 2019,36(13):131-137.

[11] 于海波,程龙,张璐,等.员工组织领地行为如何影响团队成员交换——基于心理所有权的中介作用研究[J].山东财经大学学报,2019,34(4):99-110.

[12] BORMAN W C,MOTOWIDLO S J.Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance personnel selection in organizations[C].San Francisco:Jossey Bass,1993.

[13] 聂琦,张捷,彭坚,等.基于体验取样法的工间微休息对组织公民行为的影响研究[J].管理学报,2021,18(2):223-223.

[14] 张佳良,袁艺玮,刘军. 组织中的领地性研究: 文献评述与研究展望[J]. 科技进步与对策,2017,34(24): 154-160.

[15] ALTMAN I. Territorial behavior in humans: an analysis of the concept[M]//L A PASTALAN & D A CARSON.Spatial behavior of older people. Ann Arbor: University of Michigan Press,1970.

[16] ALTMAN I, TAYLOR D A, WHEELER L. Ecological aspects of group behavior in social isolation [J]. Journal of Applied Social Psychology, 1971,1(1):76-100.

[17] BROWN G. Claiming a corner at work: measuring employee territoriality in their workspaces [J]. Journal of Environmental Psychology,2009,29:44-52.

[18] BROWN G, CROSSLEY C, ROBINSON S L. Psychological ownership, territorial behavior, and being perceived as a team contributor: the critical role of trust in the work environment [J]. Personnel Psychology, 2014,67(2):463-485.

[19] PENG H. Why and when do people hide knowledge[J]. Journal of Knowledge Management,2013,17(3):398-415.

[20] HUO W, YI H, MEN C, et al.Territoriality, motivational climate, and idea implementation: we reap what we sow[J]. Social Behavior and Personality: An International Journal,2017,45(11):1919-1932.

[21] FARH J L, EARLEY P C, LIN S C. Impetus for action: a cultural analysis of justice and organizational citizenship behavior in Chinese society [J]. Administrative Science Quarterly, 1997, 42: 421-444.

[22] 张小林,戚振江.组织公民行为理论及其应用研究[J].心理学动态,2001,22(4):352-360.

[23] HOBFOLL S E,HALBESLEBEN J,NEVEU J P,et al.Conservation of resources in the organizational context: the reality of resources and their consequences[J]. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior,2018,5(1):103-128.

[24] KOOPMAN J, LANA J K, SCOTT B A. Integrating the bright and dark side of OCB: a daily investigation of the benefits and costs of helping others[J]. Academy of Management Journal, 2016, 59(2):414-435.

[25] BROWN G, ZHU H.My workspace, not yours: the impact of psychological ownership and territoriality in organizations [J]. Journal of Environmental Psychology,2016,48:54-64.

[26] SUNDSTROM E.Work environments: office and factories[J]. Handbook of Environmental Psychology, 1987(2): 733-782.

[27] RIOUX S M, PENNER L A. The causes of organizational citizenship behavior: a motivational analysis [J]. Journal of Applied Psychology, 2001, 86(6): 1306-1314.

[28] BROWN G, ROBINSON S L. Reactions to territorial infringement[J]. Organization Science, 2011,22(1):210-224.

[29] GIFFORD R.Environmental psychology [J]. Boston: Allyn and Bacon,1997(5).

[30] TAYLOR R B, BROOKS D K.Temporary territories:responses to intrusions in a public setting [J].Population and Environment,1980,3(2):135-145.

[31] 陈浩.心理所有权如何影响员工组织公民行为——组织认同与组织承诺作用的比较[J].商业经济与管理,2011,31(7):24-30.

[32] PIERCE J L, KOSTOVA T, DIRKS K T. The state of psychological ownership: integrating and extending a century of research[J]. Review of General Psychology,2003,7(1):84-107.

[33] 刘善仕,张兰,冯镜铭,等.我创新因为我是主人翁:心理所有权对创新行为影响机制的被调节中介研究[J].科技进步与对策,2016,33(20):128-133.

[34] SUNDSTROM E. Work places: the psychology of the physical environment in offifices and factories[M]. New York: Cambridge University Press,1986.

[35] HU L, BENTLER P M. Cutoff criteria for fit indices in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives [J]. Structural Equation Modeling,1999,6(1):1-55.

(责任编辑:万贤贤)

![]()