0 引言

企业创新是一项长周期、高风险的活动,需要不断从外部获取资源[1]。早期关于企业外部环境的研究,主要关注市场和技术环境,新制度主义经济学诞生后,把制度因素囊括进来,认为企业创新更离不开制度支持[2]。但现有关于制度与企业创新的研究,主要基于组织合法性理论,认为创新是获取组织合法性的关键策略之一[3],创新可以使得企业把握前沿技术领域,获取竞争优势,在行业中赢得话语权。组织合法性理论视角以企业自身为出发点,通过采取创新行为降低合法性压力,满足来自外部制度的“规范性、规制性和认知性”要求[4]。因此,在组织合法性理论研究视角下,企业面对的是一个静态的制度框架。但在动态的制度变迁环境中,制度如何影响企业创新?这是组织合法性理论所没有回答的。为了破解这一问题,本文试图引入诺思制度变迁理论,寻找自下而上的制度变迁诉求(制度需求)与自上而下的制度跃迁的国家治理方式(制度供给)之间的匹配点,分析影响企业创新的制度变迁动因及其作用机理。

在国家的制度供给中,知识产权保护制度与企业创新密切程度最高[5]。在分析知识产权保护如何影响企业创新的基础上,还需进一步探讨知识产权保护制度改革背后的制度变迁动因,从国家治理体系和治理能力现代化的角度分析知识产权审判专门化改革对企业创新的影响,因为针对知识产权保护的制度供给属于宏观层面的国家治理问题[6]。本文之所以选择知识产权法院作为知识产权保护制度变迁的着力点,是因为以知识产权法院建立为代表的知识产权审判专门化改革,着力于应对现行知识产权制度体系的痛点和难点,基于创新驱动发展的战略要求,顺应国家治理体系和治理能力现代化趋势,是中国法制到法治建设过程中一次高效的制度跃迁,能够有效实现以制度促创新[7]。诺思制度变迁理论认为,制度跃迁是制度变迁的一种突变形式,是制度从量变到质变的关键一跃。制度跃迁很难自主发生,需要较大的内外部压力的共同作用,而且,有效的制度跃迁既要有效应对外部压力的冲击,也要迎合内部制度变迁的诉求[8-9],而知识产权法院完全符合这两个特征。

已有关于知识产权法院建设与企业创新的研究,主要从实践层面对二者之间的关系进行探讨[10],缺乏理论支撑。虽有研究提及制度因素,并且从产权制度建设入手探究知识产权法院建设对企业创新的作用[11],但对该制度因素背后的制度经济学原理并没有作进一步阐述和挖掘。本文创新性地引入诺思制度变迁理论视角,将知识产权司法审判制度改革上升到国家制度供给层面,探讨知识产权法院为什么是一次关键的制度跃迁。以制度跃迁为视角解读知识产权法院设立对企业创新的影响,可以打通诺思制度变迁理论微观层面和宏观层面的衔接点,加深诺思制度经济学理论对现实制度变迁情境的理解和刻画。本文主要关注如下3个问题:如何从诺思制度变迁理论看待制度变迁与企业创新之间的关系?知识产权法院为什么是一次关键的制度跃迁?知识产权法院能否提升企业创新绩效,二者之间的作用机理是什么?本文以2014年中国三大知识产权法院设立为背景事件,构建准自然实验,基于诺思制度变迁理论进行深入分析。

1 理论分析与研究假设

1.1 理论分析

在中国经济增长的后发追赶阶段,中国与欧美发达国家之间存在较大技术差距,此时扩大投资以及引进技术、设备和管理经验,能够快速实现经济增长,在此种情境下,模仿相对于创新更具成本优势[12]。在这一阶段的制度框架下,中国偏重法制建设,1985年正式实施专利法,并且为了适应改革开放需要,相继在1992、2000、2008和2020年进行了4次修正;同时,面对经验不足、保护意识不强、司法资源匮乏和侵权时有发生等问题,采取行政和司法并行的知识产权“双轨制”保护[13],适应了当时的发展境况。但是,随着科学技术的持续进步,新技术逐渐渗透到产业发展的每个环节,重塑产业格局。而且,中国的发展阶段也逐渐步入超越追赶阶段,即中国与发达国家的技术距离逐渐缩短[14],在某些行业和关键技术领域甚至实现了赶超,处于引领地位,譬如中国的高铁技术和5G技术,在这些领域作进一步探索就只能依靠自主创新。

然而,在探索自主创新的过程中,中国企业也面临一些问题,即专利质量有待进一步提高,实质性创新较少[15]。虽然中国专利申请和授权数量迅猛增长,但是,最能体现创新水平的发明专利占专利申请数比重仍然较低,平均每亿元研发经费产生境内发明专利申请仍然较少[16]。而且在司法活动中,大量低水平专利被用于发起重复诉讼,导致专利滥诉[17]。这些问题的存在,抑制了企业高水平创新投资动机,阻碍了国家整体创新质量提升。从诺思制度变迁理论视角来看,这些问题出现的根本原因在于自上而下的制度供给与自下而上的制度需求之间存在较大差异[18-19],尤其在知识产权保护相关制度供给方面,虽然中国围绕知识产权保护改革出台了大量法律法规和政策措施,但是,在法律法规保障实施方面仍然存在不完善之处,表现为知识产权司法审判机制有待审理专门化、管辖集中化、程序集约化和人员专业化[20],导致法律实施效果不佳,对企业创新激励作用不强。从企业制度需求来看,企业创新是一项长周期、高风险的活动[21],创新研发投入凝结而成的知识产权虽然被法律赋予了一定时间排他使用的权利,然而一旦面临侵权,在现行司法机制下会遭遇诉讼时间过长、获得赔偿额度低等问题[22],最终“赢了官司,输了市场”。因此,企业实际保护成本很高,创新意愿受到抑制,急需司法机制的调整和完善。

处于传统制度框架内的组织或者企业,在面对以上客观形势的变化时认识到,合理有效的创新投资才是企业创新能力和发展潜力的有效保障。创新投资研发成果会凝结成无形的财产权利即知识产权,在知识产权保护水平较高、创新活动及创新成果得到较为完备保护的前提下,企业创新投资积极性才会提高。同时,企业认识到虽然中国目前已有完备的知识产权保护法制体系,但是,法制效果不佳、司法保护不完善,影响企业持续创新意愿,从而削弱中国持续创新能力。因此,自下而上的制度变迁需求不断积聚,传统制度框架内的企业主体认识到通过改变契约(从模仿追赶到自主创新)能够使自身处境得到改善,从而产生重新签订契约(从模仿追赶到自主创新)的动力。契约嵌套于规则的科层结构中,如果不重构更高层面的规则,协商将无法进行,由此促使相关主体投入资源重构更高层面的规则,从而提出制度变迁的需求[9]。国际竞争格局不断变化,在中美贸易摩擦中,加征关税和技术封锁是对中国内部发展环境的两大主要外部冲击。内部自下而上的制度变迁需求和外部冲击的共同作用,会诱发自上而下的制度供给,从而达成制度变迁过程中的关键枝节点即制度跃迁,最终实现自下而上制度变迁需求与自上而下制度跃迁供给的精准匹配,以国家精准高效的制度供给服务于企业创新活动,提升企业创新绩效。

1.2 研究假设

成立知识产权法院是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措,是一次至关重要的制度跃迁。制度跃迁是制度变迁的一种突变形式,是制度从量变到质变的关键一跃。制度跃迁很难自主发生,经常需要内外部较大压力的共同作用。根据诺思制度变迁理论,有效的制度跃迁主要有两个特征:有效应对外部压力的冲击和精准匹配内部压力的诉求。通过比较知识产权审判体制改革历程各环节可以发现,知识产权法院的设立最符合这两个特征。知识产权法院的建立,能集中专门化的审判技术,精准认定案件中的核心技术环节,定纷止争,而且能统一审判标准、完善案件审理流程[23],提升知识产权司法保护水平,激发企业创新活力,提升企业创新绩效。自1961年德国设立联邦专利法院到目前正在筹备的欧洲统一专利法院,世界主要发达国家都相继建立了知识产权专门法院[24],因此,中国知识产权法院的设立也是与国际通行经验接轨。知识产权法院这一制度跃迁,既具有中国特色,又具备全球视野。知识产权司法涉及的案件审理,不同于其它有形财产案件,除需要法律审判技能外,还需要审判者具备极高的专业技术知识,拥有厘清技术问题的能力,具有审判技术的专门性。知识产权审判起初是在传统法院体系内部设立专门的知识产权审判庭,或者指定一些中级人民法院管辖技术类案件,但过于分散的法院格局导致裁判标准不尽统一,无法建立统一的上诉机制,同时,“三审分离”、循环诉讼、赔偿额度低、法官难以认定专业技术问题等,都不利于对技术类创新成果给予强有力的保护,也在一定程度上削弱了企业创新意愿,激发了自下而上的制度变迁诉求。

以知识产权法院建立为代表的知识产权审判专门化,着力于应对知识产权裁判尺度不统一、诉讼程序复杂等制约企业创新的体制性难题。首先,实行法官员额制和聘任专门的技术调查官,有利于技术问题的认定,“专业的人做专业的事”,促进“定纷止争”目的的实现。其次,着力破解行政司法双轨制、循环诉讼等难题,由北京知识产权法院管辖对专利复审委所作行政决定不服的专利行政案件,缓解重复审理的难题,提升司法审判效率,适应创新发展高效率的要求。再次,知识产权实行“二审合一”,解决举证责任、证明标准、证据要求等方面的差异,调节交叉案件中程序衔接、审理模式中存在的争议;再次,知识产权案例指导(北京)研究基地在北京知识产权法院挂牌成立,有利于知识产权审判的裁判理念、尺度和标准的集中统一化。最后,加大知识产权侵权行为惩罚赔偿力度,探索赔偿额度上的集中统一化,提升企业侵权成本,抑制侵权行为,鼓励自主创新,提升企业创新绩效。因此,知识产权法院的设立,既迎合内部自下而上的制度变迁诉求,也符合国际通行的经验标准[25],可以有效应对外部冲击,实现自上而下的制度供给与自下而上的制度需求的精准匹配,是我国法制到法治建设过程中一次高效的制度跃迁,是国家治理体系和治理能力现代化的重要体现,引导全社会范围内形成良好创新氛围,鼓励企业加大创新研发投入,提升企业创新绩效。

基于以上分析,本文提出研究假设:在迎合内部自下而上制度变迁诉求的基础上,一次自上而下的关键制度跃迁,即知识产权法院的设立,能够以制度改革降低企业创新成本,提升企业创新意愿,鼓励企业加大创新研发投入,提升企业创新绩效。

2 研究设计

2.1 实证模型构建

基于制度跃迁视角,探究知识产权法院建立对企业创新绩效的影响,以北京、上海、广州三大知识产权法院的成立为例,构建双重差分模型如下:

在模型中,f、s、t分别表示企业、地区和年份;Dum_citys表示企业注册地址是否位于北京、上海或广东,如果位于则取值为1,否则取值为0;Dum_yeart为1表示时间节点为知识产权法院设立之后,为0则表示设立之前,三大知识产权法院于2014年8月31日经全国人大常委会表决通过建立,同年11月正式履行职责,因此,2015—2017年取值为1,2011—2014年取值为0;Treatst是Dum_citys和Dum_yeart的交乘项,其估计参数β3反映知识产权法院设立对企业创新的影响;Innovationfst表示企业创新水平,分别用Patent(专利申请总量)、Patent1(发明专利申请量)、Patent2(实用新型申请量)、Patent3(外观设计申请量)表示,以此减少创新过程与结果的时间间隔[26];εfst为随机扰动项,Industry和Year分别表示行业固定效应虚拟变量和年份固定效应虚拟变量。同时,为使回归系数β3更加无偏,本文借鉴企业创新影响因素有关文献[27-28],选取合适的控制变量Ffst和 其中,

其中, 表示需要滞后一期的控制变量,包括现金流量、总资产净利润率、资产负债率、营运效率和成长性。各变量具体描述见表1。

表示需要滞后一期的控制变量,包括现金流量、总资产净利润率、资产负债率、营运效率和成长性。各变量具体描述见表1。

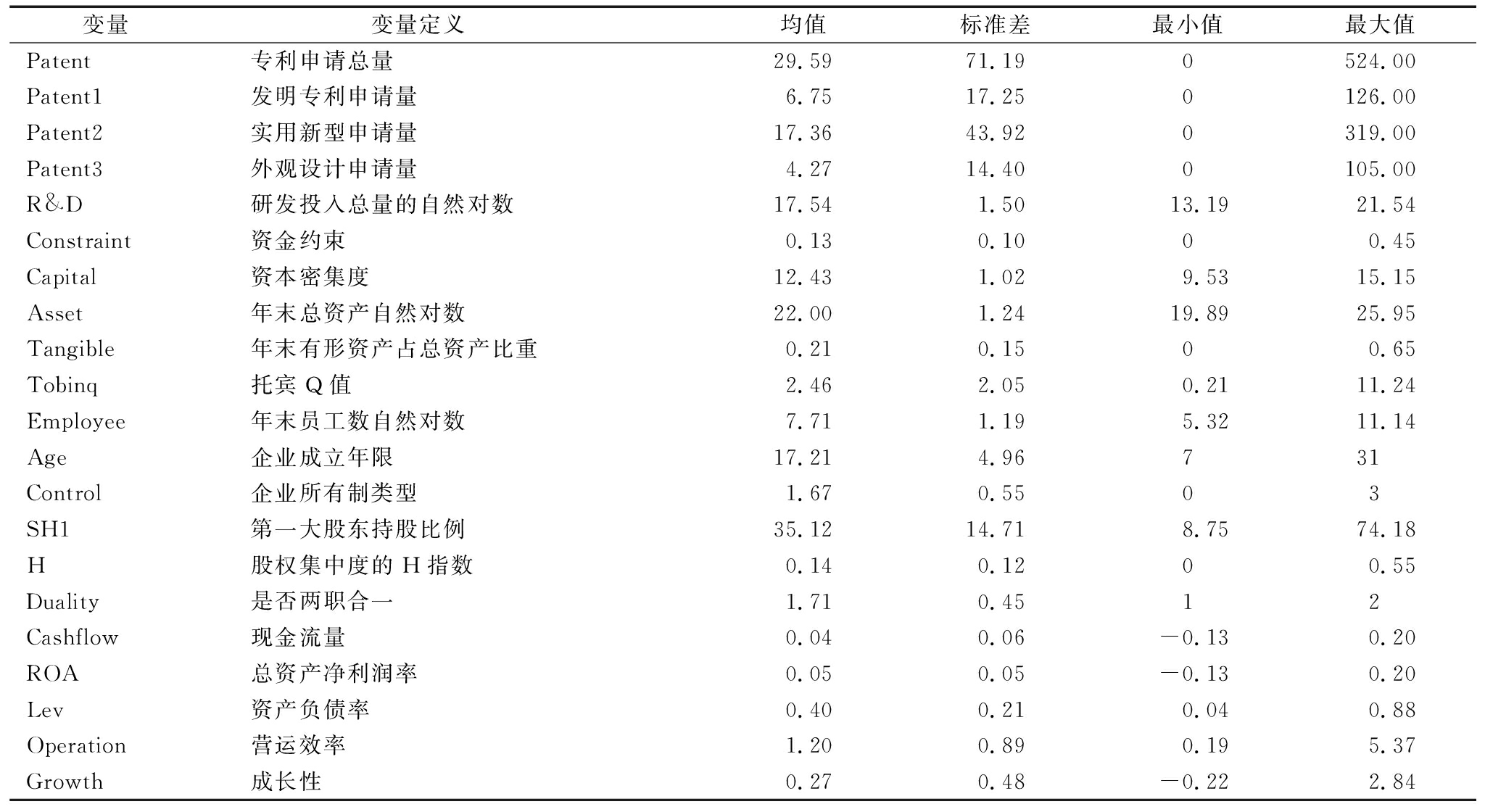

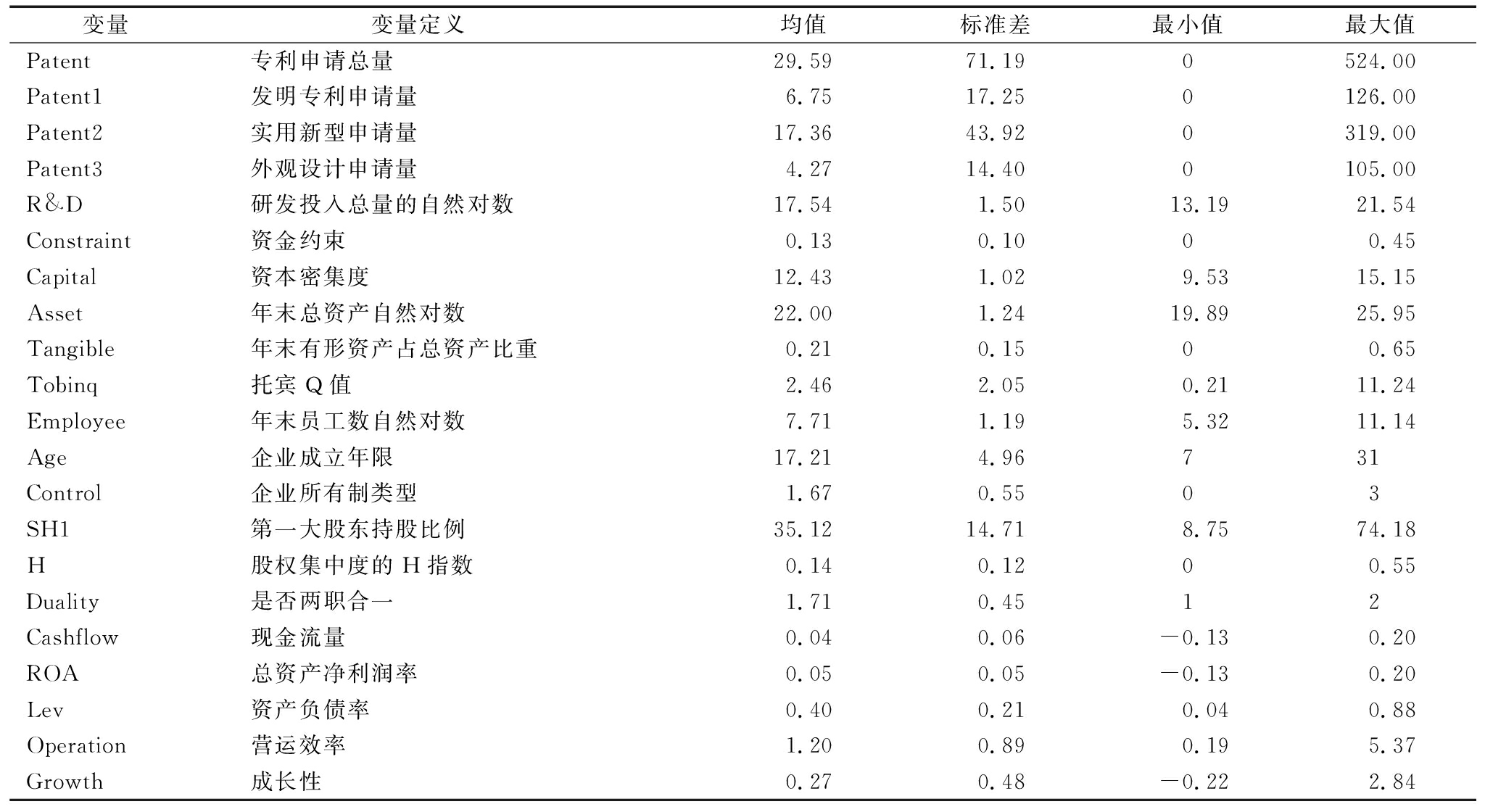

2.2 数据来源与变量描述性统计

本文数据主要来源于国泰安数据库(CSMAR)、色诺芬数据库(CCER)以及中国研究数据服务平台(CNRDS),选取2011-2017年A股上市公司为研究样本,同时,为了进一步规范数据使用的合理性和完整性,剔除金融行业以及ST、*ST类样本数据,对于缺失的数据,通过其它数据库、手工网络搜索或采取符合会计准则的方式进行补充,最终获取观测样本12 406个。为了对研究样本有更直观的了解,首先对样本进行描述性统计,同时,在1%水平上进行缩尾处理,剔除极端异常值。统计结果如表1所示。

为避免多重共线性,本文进一步对各变量作Pearson相关系数分析。相关系数最大值为0.692,小于临界值0.8。同时,通过方差膨胀因子(VIF)检验多重共线性问题,得到 VIF最大值8.84,小于临界值10。因此,可排除多重共线性干扰。限于文章篇幅,详细结果不在文中展示,如有查阅需求可与作者联系。

3 实证结果

3.1 主回归结果

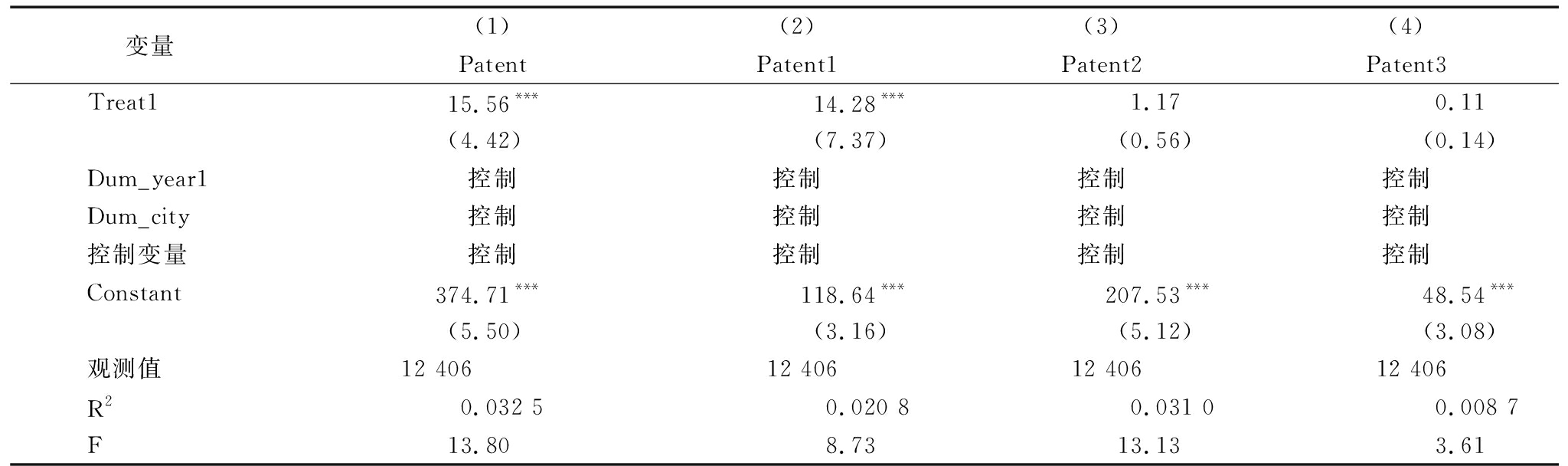

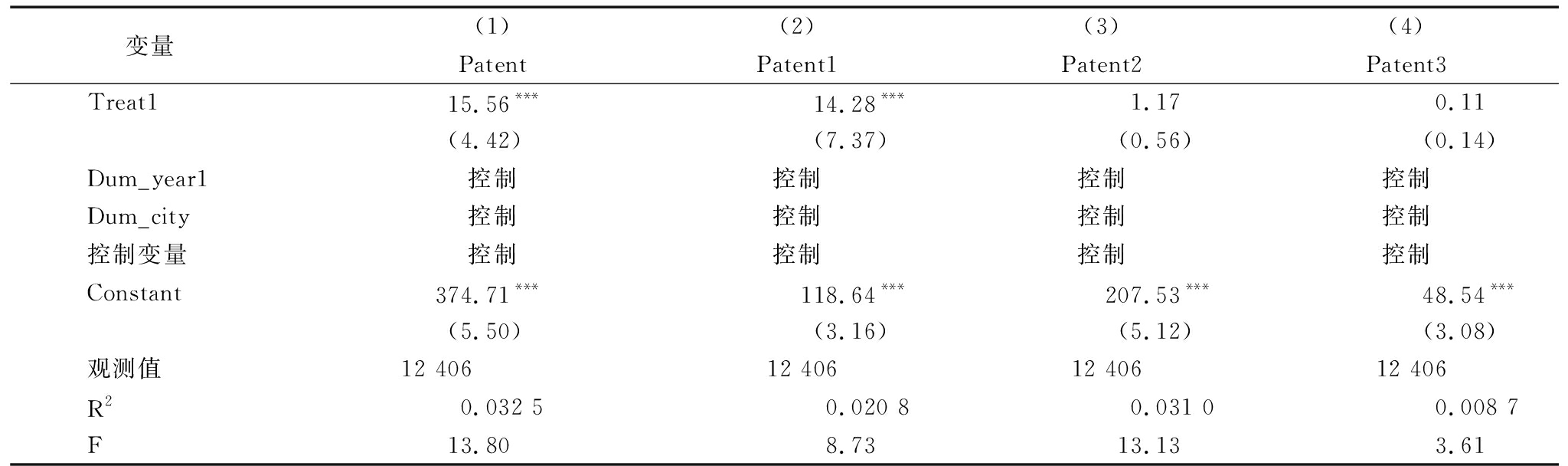

本文主要探讨以知识产权法院建立为背景的知识产权审判专门化对企业创新绩效的影响。以2014年知识产权法院的建立作为事件冲击,实证结果如表2所示。由表2中第(1)列可以发现,Treat1的系数在1%水平上显著为正,表明知识产权法院的建立使得知识产权法院所在地企业专利申请量上升幅度显著大于非知识产权法院所在地,即知识产权法院建立使得北上广三地企业专利申请量显著上升。将专利细分为发明、实用新型和外观设计分别进行检验可以发现,第(2)列中Treat1的系数也在1%水平上显著为正,第(3)和(4)列中Treat1的系数都为正但是均不显著,说明当专门化的知识产权法院建立后,更加能够促进企业实质性创新,即增加发明专利申请数量,说明知识产权法院的建立能够激发高水平发明创造动机,提高国家专利整体质量,形成高水平专利研发路径。知识产权法院的建立,是国家治理现代化引发制度跃迁背景下,知识产权审判体制的重要改革举措,精准匹配了自下而上要求鼓励创新的制度变迁诉求,通过提供优质知识产权司法服务,激发创新活力,保护创新成果,实现创新价值。

表1 变量定义及样本描述性统计结果

Tab.1 Definitions of the variables and sample descriptive statistics results

变量变量定义 均值标准差最小值最大值Patent专利申请总量29.5971.190524.00Patent1发明专利申请量6.7517.250126.00Patent2实用新型申请量17.3643.920319.00Patent3外观设计申请量4.2714.400105.00R&D研发投入总量的自然对数17.541.5013.1921.54Constraint资金约束0.130.1000.45Capital资本密集度12.431.029.5315.15Asset年末总资产自然对数22.001.2419.8925.95Tangible年末有形资产占总资产比重0.210.1500.65Tobinq托宾Q值2.462.050.2111.24Employee年末员工数自然对数7.711.195.3211.14Age企业成立年限17.214.96731Control企业所有制类型1.670.5503SH1第一大股东持股比例35.1214.718.7574.18H股权集中度的H指数0.140.1200.55Duality是否两职合一1.710.4512Cashflow现金流量0.040.06-0.130.20ROA总资产净利润率0.050.05-0.130.20Lev资产负债率0.400.210.040.88Operation营运效率1.200.890.195.37Growth成长性0.270.48-0.222.84

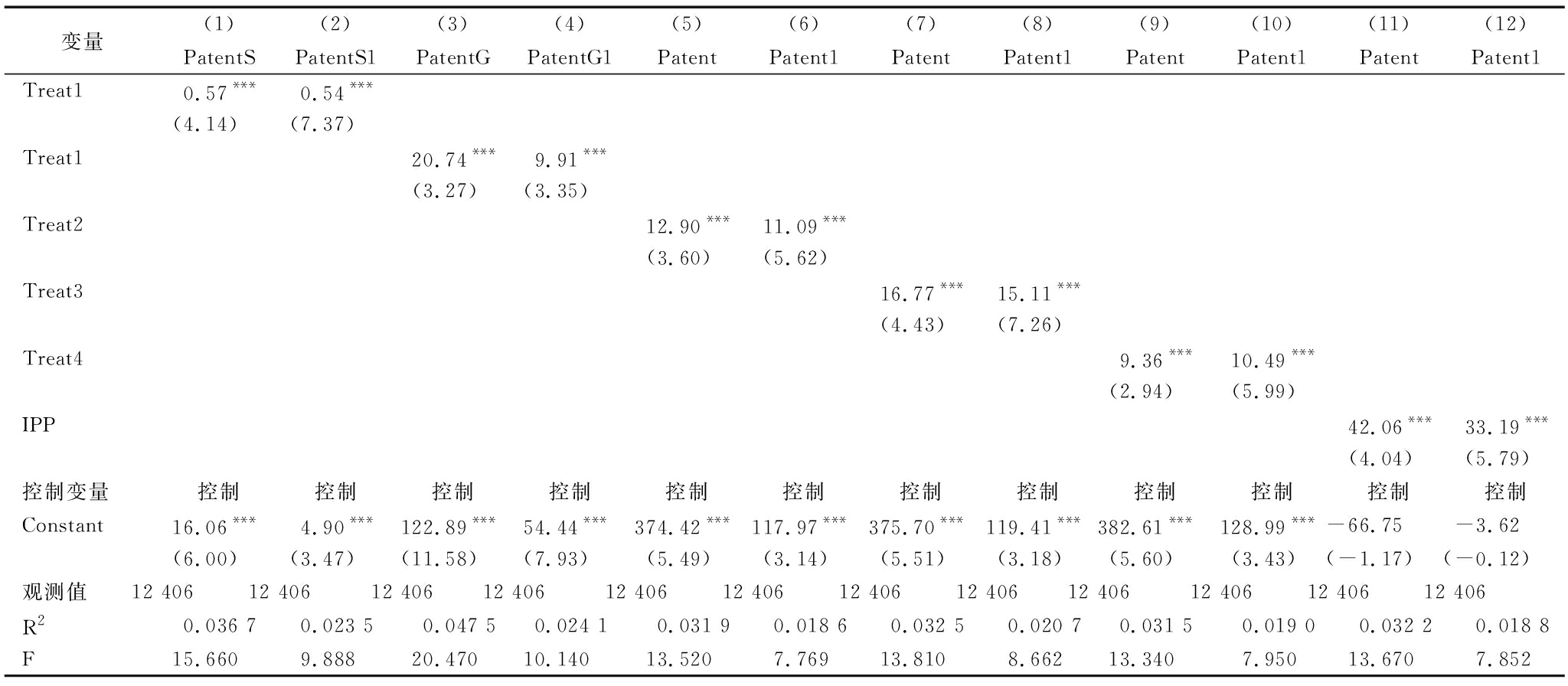

3.2 稳健性检验

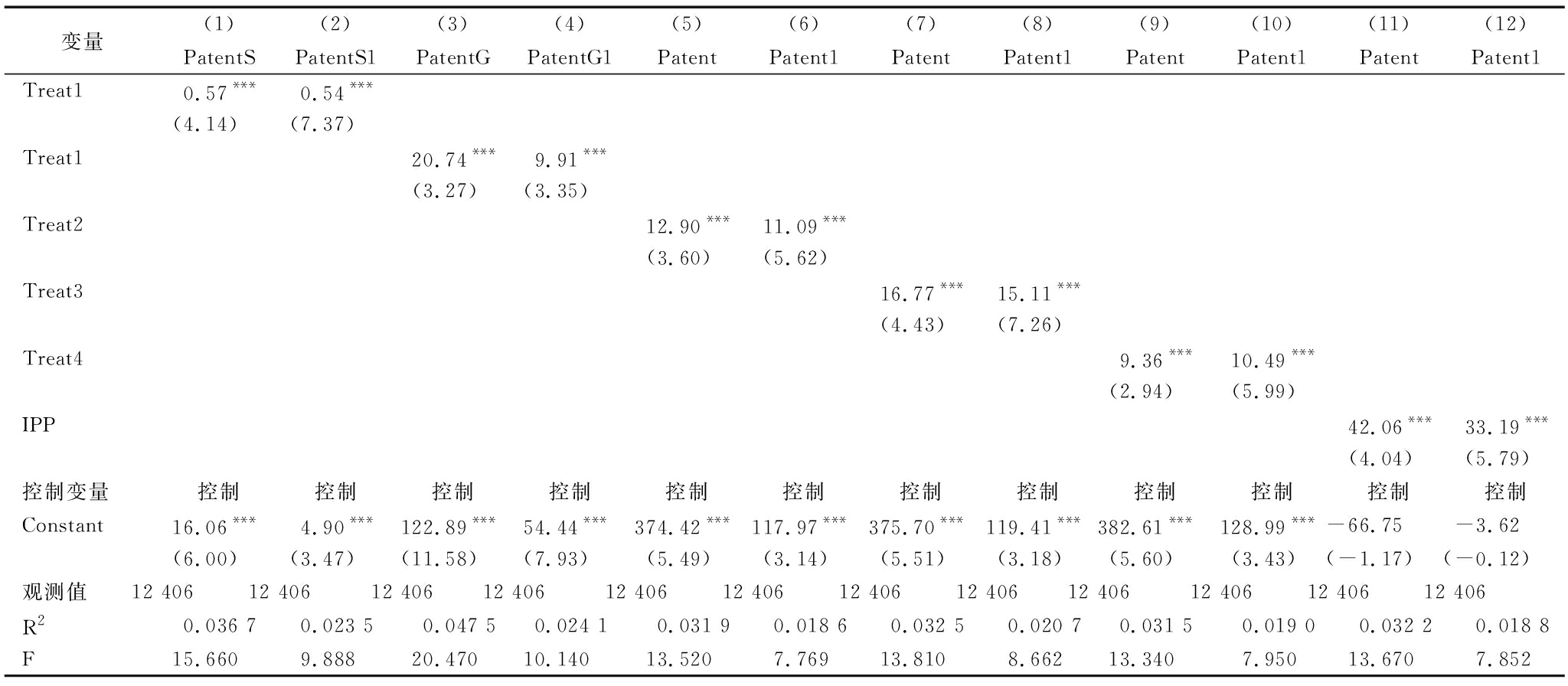

本文分别采取更换因变量代理变量、自变量代理变量和实证回归模型的方法,验证回归结果稳健性。更换因变量为单位营业收入的专利总量申请数和发明专利申请数,结果如表3第(1)、(2)列所示;更换因变量为专利授权总量和发明专利授权量,结果如表3第(3)、(4)列所示;更换2014年Dum_year取值,分别改为1和1/3,结果如表3第(5)-(8)列所示;更换Dum_city取值,标准为企业主要办公地,结果如表3第(9)、(10)列所示;采用传统省际知识产权保护水平指标体系作为知识产权保护水平的代理变量[29],分析其对企业创新绩效的影响,回归结果如表3第(11)、(12)列所示。以上回归结果均与之前一致,说明计量检验结果是稳健的。

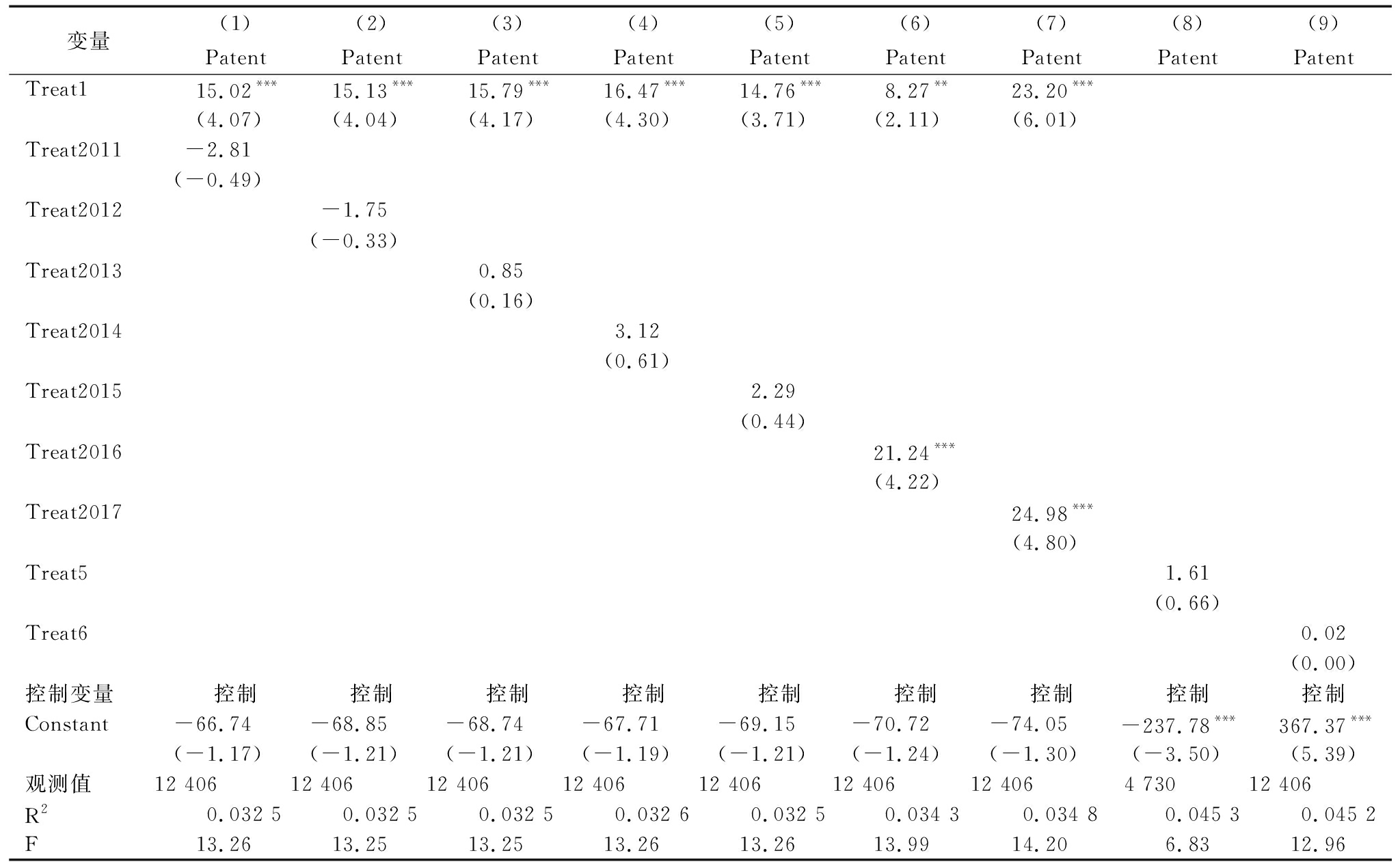

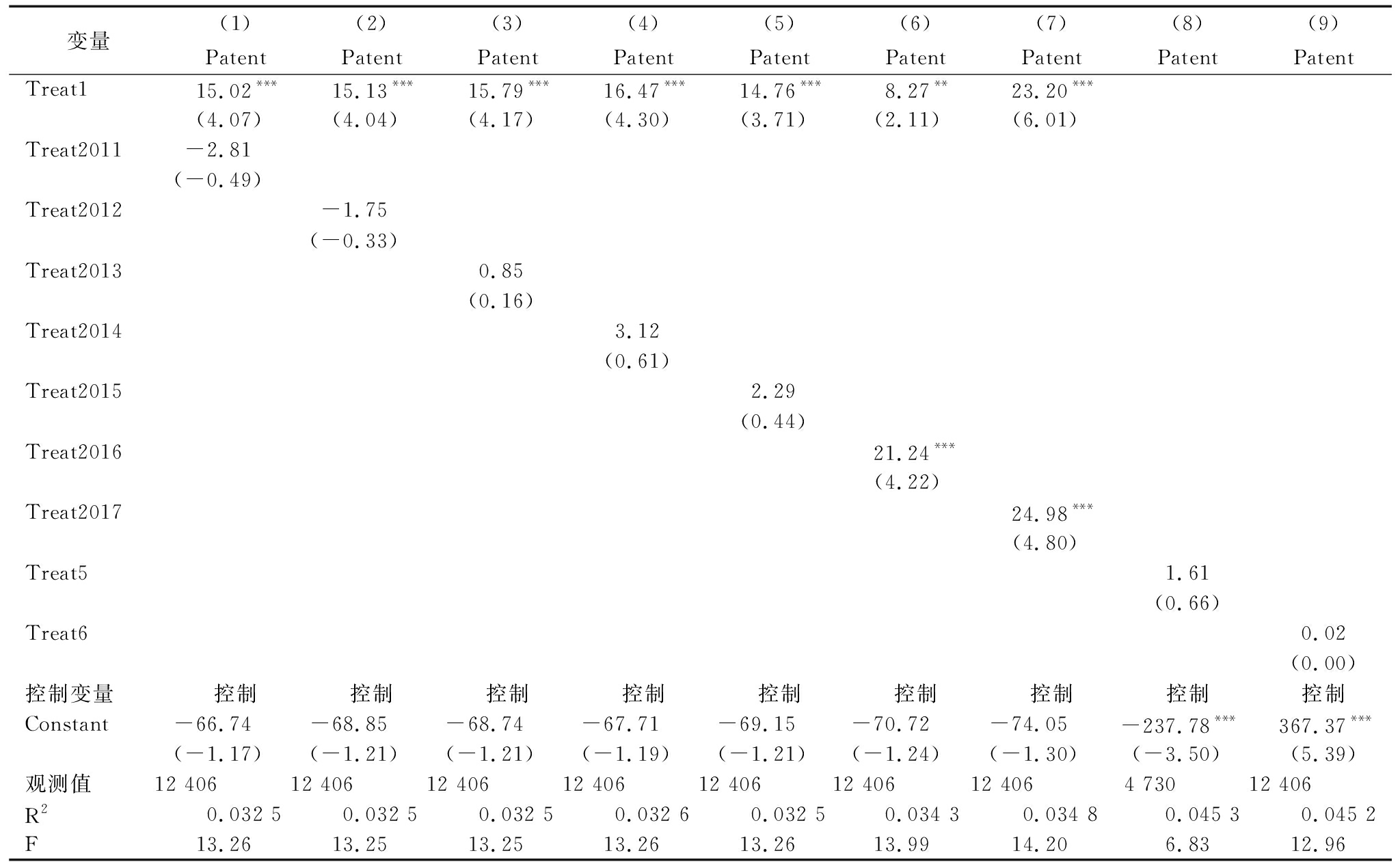

3.3 平行趋势、安慰剂与动态效应检验

(1)平行趋势检验。如果不同组间样本在知识产权法院建立前就存在事前差异,那么说明政策实施效果的估计是有偏的,因此,需要进行平行趋势检验(见表4)。通过表4第(1)-(4)列结果可知,Treat2011-Treat2014的回归系数都是不显著的,说明处理组和对照组在知识产权法院建立之前,创新绩效不存在事前差异,保持着相同发展趋势,从而通过了平行趋势检验。

表2 主回归结果

Tab.2 Main regression results

变量 (1)(2)(3)(4)PatentPatent1Patent2Patent3Treat115.56***14.28***1.170.11(4.42)(7.37)(0.56)(0.14)Dum_year1控制控制控制控制Dum_city控制控制控制控制控制变量控制控制控制控制Constant374.71***118.64***207.53***48.54***(5.50)(3.16)(5.12)(3.08)观测值12 40612 40612 40612 406R20.032 50.020 80.031 00.008 7F13.808.7313.133.61

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平,括号内为t值;由于篇幅有限,如需要完整的数据结果,可联系本文作者,下同

表3 稳健性检验结果

Tab.3 Robust test results

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)PatentSPatentS1PatentGPatentG1PatentPatent1PatentPatent1PatentPatent1PatentPatent1Treat10.57***0.54***(4.14)(7.37)Treat120.74***9.91***(3.27)(3.35)Treat212.90***11.09***(3.60)(5.62)Treat316.77***15.11***(4.43)(7.26)Treat49.36***10.49***(2.94)(5.99)IPP42.06***33.19***(4.04)(5.79)控制变量控制控制控制控制控制控制控制控制控制控制控制控制Constant16.06***4.90***122.89***54.44***374.42***117.97***375.70***119.41***382.61***128.99***-66.75-3.62(6.00)(3.47)(11.58)(7.93)(5.49)(3.14)(5.51)(3.18)(5.60)(3.43)(-1.17)(-0.12)观测值12 40612 40612 40612 40612 40612 40612 40612 40612 40612 40612 40612 406R20.036 70.023 50.047 50.024 10.031 90.018 60.032 50.020 70.031 50.019 00.032 20.018 8F15.6609.88820.47010.14013.5207.76913.8108.66213.3407.95013.6707.852

表4 平行趋势、安慰剂与动态效应检验结果

Tab.4 Parallel trend, placebo and dynamic effect test results

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)PatentPatentPatentPatentPatentPatentPatentPatentPatentTreat115.02***15.13***15.79***16.47***14.76***8.27**23.20***(4.07)(4.04)(4.17)(4.30)(3.71)(2.11)(6.01)Treat2011-2.81(-0.49)Treat2012-1.75(-0.33)Treat20130.85(0.16)Treat20143.12(0.61)Treat20152.29(0.44)Treat201621.24***(4.22)Treat201724.98***(4.80)Treat51.61(0.66)Treat60.02(0.00)控制变量控制控制控制控制控制控制控制控制控制Constant-66.74-68.85-68.74-67.71-69.15-70.72-74.05-237.78***367.37***(-1.17)(-1.21)(-1.21)(-1.19)(-1.21)(-1.24)(-1.30)(-3.50)(5.39)观测值12 40612 40612 40612 40612 40612 40612 4064 73012 406R20.032 50.032 50.032 50.032 60.032 50.034 30.034 80.045 30.045 2F13.2613.2513.2513.2613.2613.9914.206.8312.96

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平,括号内为t值

(2)安慰剂检验。为了确保DID估计结果的可靠性,本文分别以改变政策时间和政策实施地两种方式进行安慰剂检验。首先,假定2012年是事件发生年,选取2011—2013年为研究期间,实证结果如表4第(8)列所示,Treat5相对于专利申请总量的回归结果并不显著,因此,通过了改变政策发生时间的安慰剂检验。然后,从非北上广样本中随机不放回抽样选取与北上广样本量相当的数量,作为处理组并赋值为1,其余为对照组赋值为0,以此进行DID检验,回归结果如表4第(9)列所示,Treat6相对于专利申请总量的回归结果并不显著,因此,通过了改变政策实施地的安慰剂检验。两个安慰剂检验的通过,进一步说明采用DID方法所得估计结果具有可靠性。

(3)动态效应检验。动态效应检验是为了检验知识产权法院的建立是否具有预期效应和滞后效应。表4中第(1)-(7)列,Treat1的回归系数都在1%水平上正向显著,但同时Treat2011-Treat2014的回归系数都不显著,说明建立知识产权法院的政策不具备预期效应。进一步分析可知,表4中Treat2015的回归系数是不显著的,但是,Treat2016和Treat2017的回归系数都在1%水平上正向显著,说明建立知识产权法院的审判机制改革具有一年的政策滞后效应。

3.4 异质性检验

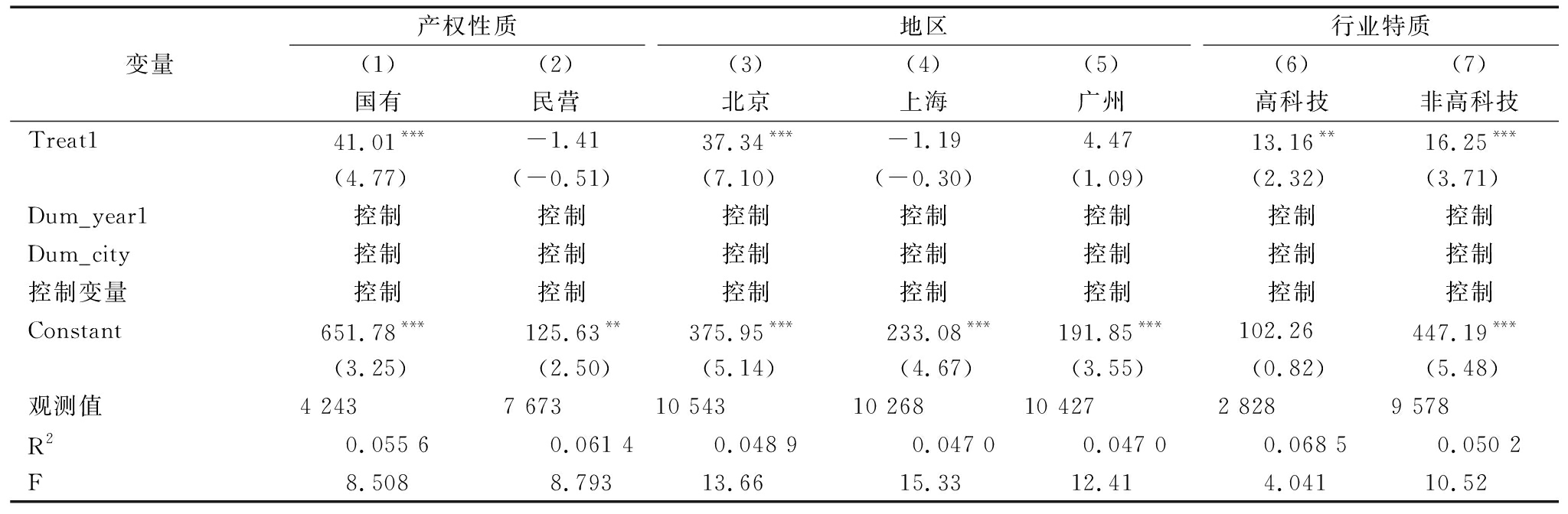

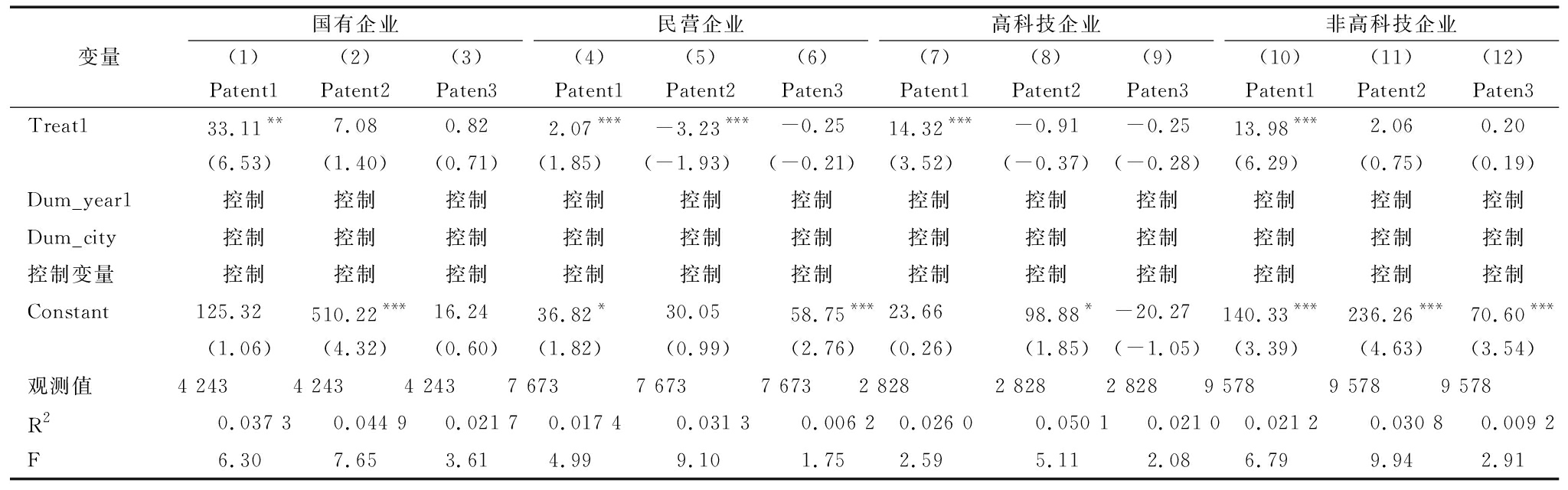

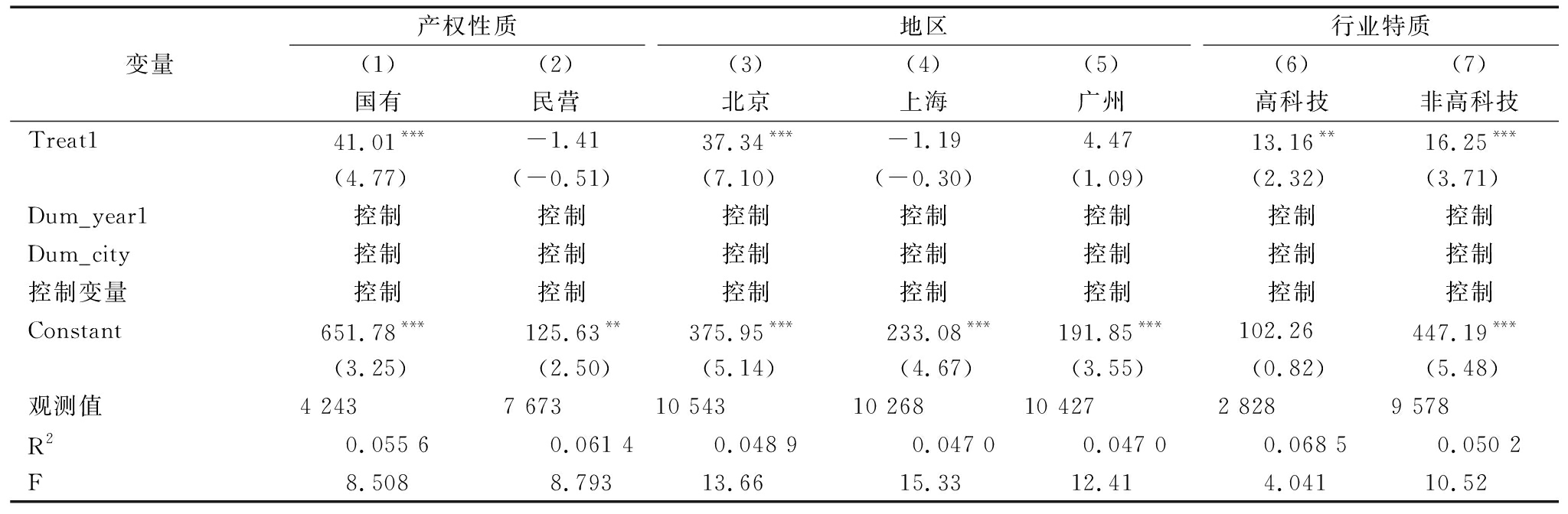

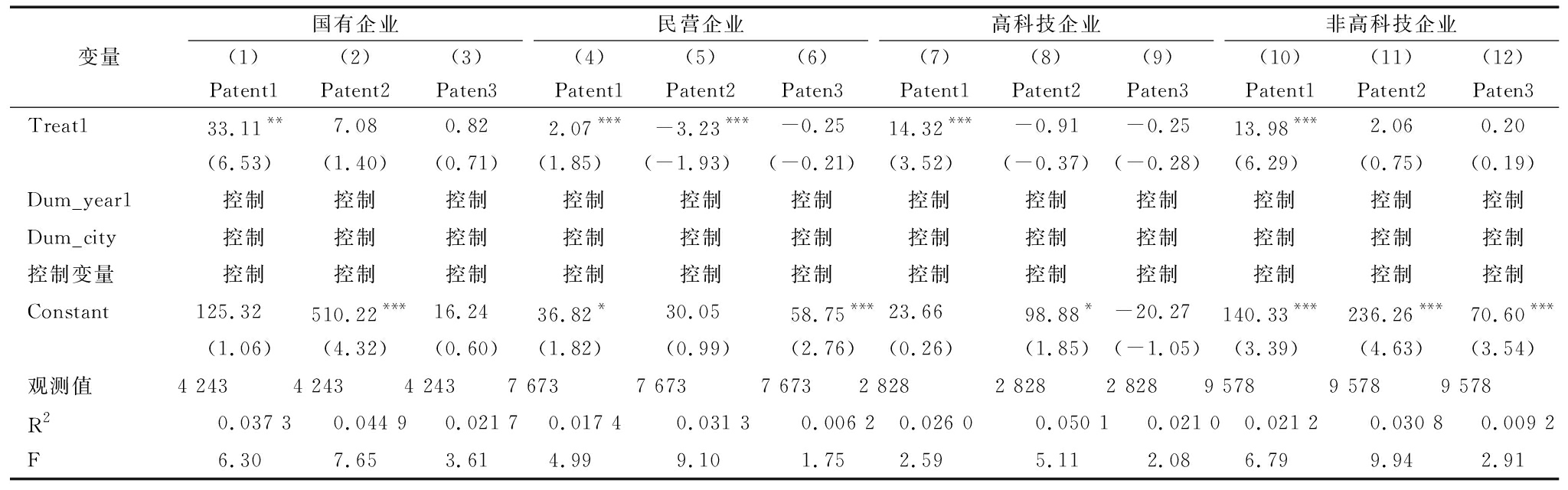

为了检验知识产权法院的建立对于国有和民营企业影响的区别,本文对全样本进行分组,划分为国有企业和民营企业,检验结果如表5第(1)、(2)列所示。就专利申请总量而言,知识产权法院的建立对于国有企业组的影响在1%水平上正向显著,对于民营企业组的影响并不显著。但依据以往文献研究结论,民营企业资源获取能力较低,风险承担水平相对不足,在创新研发过程中更需要强有力的知识产权保护,因此,对知识产权保护水平的变化更加敏感。为了进一步弄清实证结果产生背离的原因,本文将回归模型中因变量由专利申请总量依次替换为发明专利申请量(Patent1)、实用新型申请量(Patent2)和外观设计申请量(Patent3),回归结果如表6第(1)-(6)列所示,知识产权法院的建立与民营企业发明专利申请量在1%水平上显著正相关,但是,与民营企业实用新型专利申请量在1%水平上显著负相关,同时,知识产权法院的建立仅与国有企业发明专利申请量在5%水平上显著正相关,说明知识产权法院的建立使得民营企业更有信心专注于创新程度更高的发明专利研发创新,并且,知识产权法院的建立能够显著提升中国实质性创新水平。

为了分别检验北京、上海和广州三大知识产权法院建立对企业创新绩效影响的差异,研究某个地区的影响时将其它两个地区的样本剔除,从而对3个知识产权法院的作用进行分类讨论,譬如研究北京知识产权法院建立对企业创新绩效的影响时,剔除上海和广州的样本。回归结果如表5第(3)-(5)列所示,北京知识产权法院Treat1的回归系数仍在1%水平上显著,而上海和广州的知识产权法院Treat1的回归系数并不显著,说明北京知识产权法院的建立,相比于上海和广州知识产权法院,对企业创新绩效的提升作用更强。这是因为北京知识产权法院不仅是全国知识产权案例指导研究基地,而且负责审理专利确权行政案件,因此,机制设置更加合理和完善,相比而言,上海知识产权法院是与原上海第三中级人民法院合署办公,广州知识产权法院是整体承接广州市中级人民法院的知识产权审判职能,相应机制设计的考虑并不如北京知识产权法院充分。因此,北京知识产权法院建立对企业创新绩效提升的激励作用更显著。

按照行业特质,本文又将全样本划分为高科技企业和非高科技企业,分别探究知识产权法院建立对于这两类企业创新绩效的影响。表5第(6)-(7)列即为回归结果,高科技企业Treat1的回归系数在5%水平上显著,而非高科技企业的回归系数在1%水平上显著,说明高科技企业和非高科技企业的创新绩效均受到知识产权法院建立的显著正向影响,但是,非高科技企业所受影响的显著程度更高。这一结论与已有文献的研究结论也存在背离之处,通常情况下,高科技企业创新绩效对知识产权保护更敏感。为了对这一问题进行更深入分析,本文将回归模型中因变量由专利申请总量依次替换为发明专利申请量(Patent1)、实用新型申请量(Patent2)和外观设计申请量(Patent3),回归结果如表6第(7)-(12)列所示,知识产权法院的建立能在1%显著性水平上提升高科技企业和非高科技企业的发明专利申请量,同时,高科技企业的变量系数值14.32大于非高科技企业的变量系数值13.98,说明知识产权法院的建立、法治环境的完善、诉讼成本的降低,更能促进高科技企业专注于创新性更高的发明专利研发创新,以此提升中国实质性创新水平,一定程度上推动中国创新摆脱“实用新型专利制度使用陷阱”。

表5 样本分组检验结果

Tab.5 Sample grouped test results

变量产权性质(1)(2)国有民营地区(3)(4)(5)北京上海广州行业特质(6)(7)高科技非高科技Treat141.01***-1.4137.34***-1.194.4713.16**16.25***(4.77)(-0.51)(7.10)(-0.30)(1.09)(2.32)(3.71)Dum_year1控制控制控制控制控制控制控制Dum_city控制控制控制控制控制控制控制控制变量控制控制控制控制控制控制控制Constant651.78***125.63**375.95***233.08***191.85***102.26447.19***(3.25)(2.50)(5.14)(4.67)(3.55)(0.82)(5.48)观测值4 2437 67310 54310 26810 4272 8289 578R20.055 60.061 40.048 90.047 00.047 00.068 50.050 2F8.5088.79313.6615.3312.414.04110.52

表6 进一步讨论分组检验结果

Tab.6 Further discussion on sample grouped test results

变量国有企业(1)(2)(3)Patent1Patent2Paten3民营企业(4)(5)(6)Patent1Patent2Paten3高科技企业(7)(8)(9)Patent1Patent2Paten3非高科技企业(10)(11)(12)Patent1Patent2Paten3Treat133.11**7.080.822.07***-3.23***-0.2514.32***-0.91-0.2513.98***2.060.20(6.53)(1.40)(0.71)(1.85)(-1.93)(-0.21)(3.52)(-0.37)(-0.28)(6.29)(0.75)(0.19)Dum_year1控制控制控制控制控制控制控制控制控制控制控制控制Dum_city控制控制控制控制控制控制控制控制控制控制控制控制控制变量控制控制控制控制控制控制控制控制控制控制控制控制Constant125.32510.22***16.2436.82*30.0558.75***23.6698.88*-20.27140.33***236.26***70.60***(1.06)(4.32)(0.60)(1.82)(0.99)(2.76)(0.26)(1.85)(-1.05)(3.39)(4.63)(3.54)观测值4 2434 2434 2437 6737 6737 6732 8282 8282 8289 5789 5789 578R20.037 30.044 90.021 70.017 40.031 30.006 20.026 00.050 10.021 00.021 20.030 80.009 2F6.307.653.614.999.101.752.595.112.086.799.942.91

3.5 机制检验

知识产权法院的建立作为一次高效的制度跃迁,可以有效降低企业创新活动中相关交易成本,在全社会范围内形成鼓励创新的氛围,提高企业创新能力,强化企业创新意愿,从而提升企业创新绩效。首先,企业创新活动是一项高风险、长周期的活动,需要不断获得来自外部资金的支持。因此,企业融资约束状况是企业创新能力的关键指标,关系到企业创新能否持续进行。知识产权法院的建立,使得外部资金提供者预期到投资对象的创新成果能够得到很好的保护,而且能够获取更多企业披露的技术细节,降低自身维权、信息获取等各项交易成本,从而更愿意为企业创新活动融资,缓解企业融资约束,提高企业创新绩效;其次,知识产权法院的建立、法官员额制和技术调查官的设置使得核心技术环节的纠纷能更加精准地得到解决、办案效率更高、侵权后的惩罚赔偿力度更大,这一系列举措都将使得创新活动中各项交易成本降低,企业主体能够更有意愿从事创新研发活动,从而提升企业创新绩效。

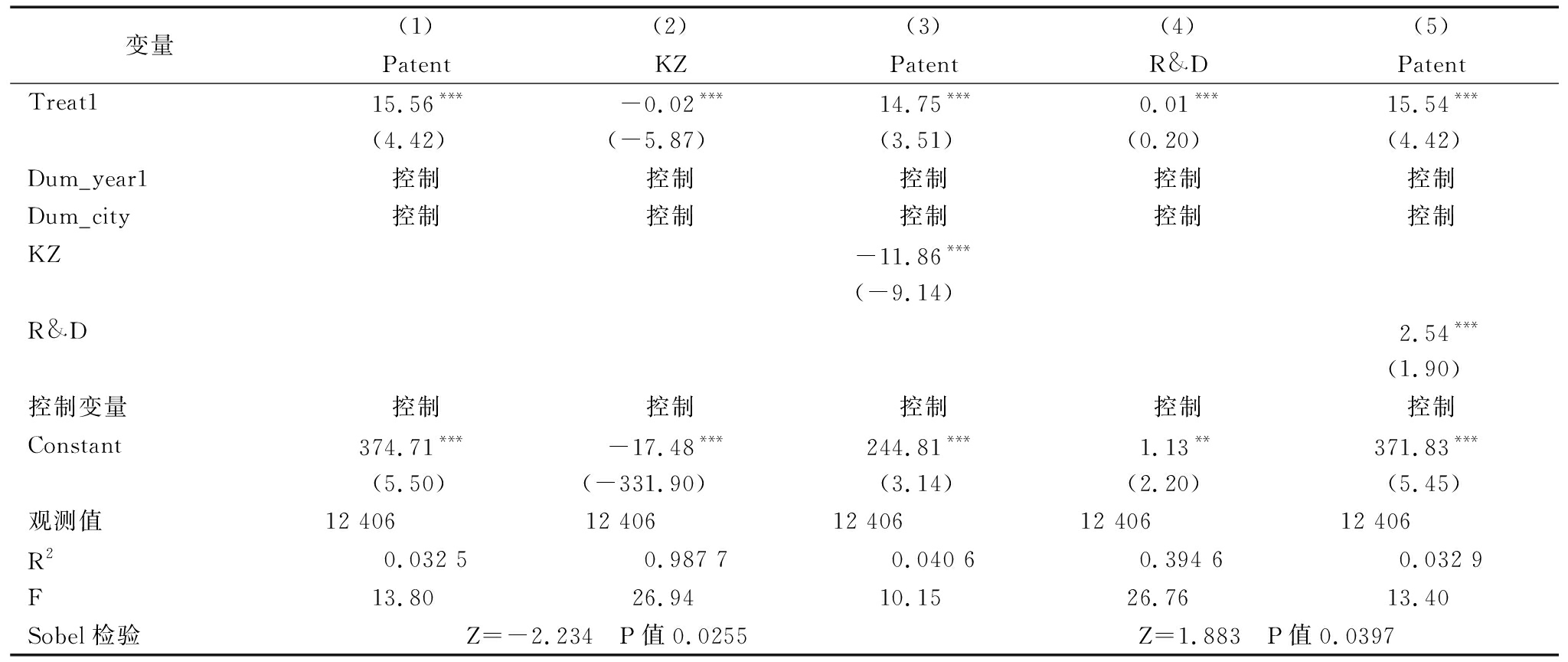

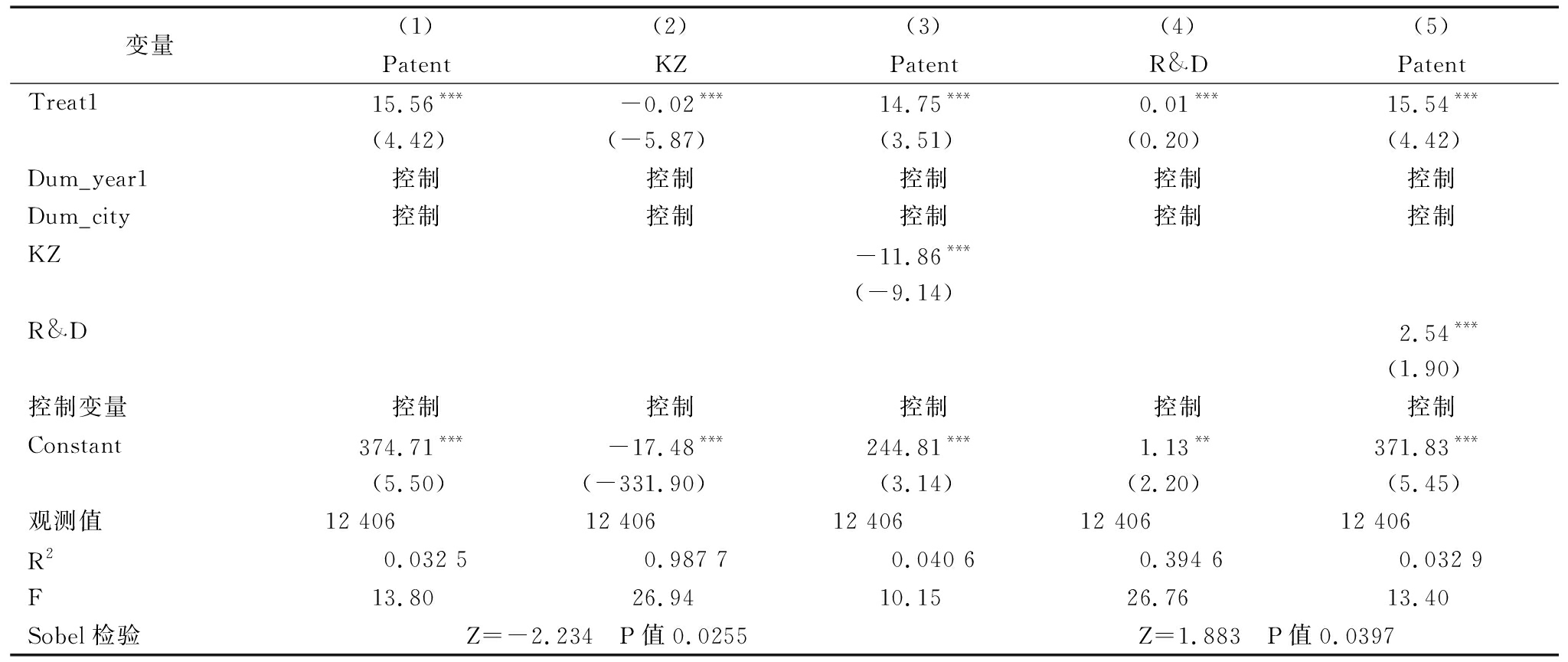

基于企业融资约束和创新意愿的中介效应,进一步探究知识产权法院设立影响企业创新绩效的过程机制。选取KZ指数度量企业融资约束状况[30],选取研发投入水平的自然对数间接度量企业创新意愿[31],参照中介效应检验方法进行回归,结果如表7所示。关于融资约束的中介效应,根据表7第(1)—(3)列回归结果可知,知识产权法院建立(Treat1)的系数在1%水平上显著为正,说明知识产权法院的建立能显著提高企业创新绩效;以融资约束的代理指标KZ指数作为被解释变量时,知识产权法院建立(Treat1)的系数在1%水平上显著为负,说明知识产权法院的建立能够显著缓解企业融资约束;将知识产权法院的建立、融资约束同时放入模型中作为解释变量,与企业创新绩效进行回归,知识产权法院建立(Treat1)的系数仍在1%水平上显著为正,融资约束KZ指数的系数仍在1%水平上显著为负,并且第(3)列中Treat1的系数14.75小于第(1)列中Treat1的系数15.56,说明融资约束在知识产权法院建立影响企业创新绩效的关系中发挥部分中介作用。

关于创新意愿的中介效应,根据表7第(1)、(4)、(5)列回归结果可知,知识产权法院建立(Treat1)的系数在1%水平上显著为正,说明知识产权法院的建立能显著增加企业创新绩效;以创新意愿的代理指标研发投入水平作为被解释变量时,知识产权法院建立(Treat1)的系数在1%水平上显著为正,说明知识产权法院的建立能够显著提升企业创新意愿,增加研发投入;将知识产权法院的建立、企业创新研发投入水平同时放入模型中作为解释变量,与企业创新绩效进行回归,知识产权法院建立(Treat1)的系数仍在1%水平上显著为正,创新意愿的系数仍在1%水平上显著为正,并且第(5)列中Treat1的系数15.54小于第(1)列中Treat1的系数15.56,说明创新意愿在知识产权法院建立影响企业创新绩效的关系中发挥部分中介作用。

此外,构建Sobel统计量以增强中介效应检验结果的可信度。检验结果如表7最后一行所示,融资约束(KZ指数)Sobel检验的Z值为-2.234,且通过5%显著性水平的检验,表明融资约束的中介效应是显著的。创新意愿Sobel检验的Z值为1.883,且通过5%显著性水平的检验,表明创新意愿的中介效应也是显著的。

表7 机制检验实证结果

Tab.7 Empirical results of the mechanism test

变量(1)(2)(3)(4)(5)PatentKZPatentR&DPatentTreat115.56***-0.02***14.75***0.01***15.54***(4.42)(-5.87)(3.51)(0.20)(4.42)Dum_year1控制控制控制控制控制Dum_city控制控制控制控制控制KZ-11.86***(-9.14)R&D2.54***(1.90)控制变量控制控制控制控制控制Constant374.71***-17.48***244.81***1.13**371.83***(5.50)(-331.90)(3.14)(2.20)(5.45)观测值12 40612 40612 40612 40612 406R20.032 50.987 70.040 60.394 60.032 9F13.8026.9410.1526.7613.40Sobel检验Z=-2.234 P值0.0255 Z=1.883 P值0.0397

4 结论与启示

4.1 研究结论与贡献

本文以诺思制度变迁理论为基础,深入探讨了制度跃迁与企业创新的关系,论证了知识产权法院的制度跃迁属性。通过实证研究,以2014年中国设立三大知识产权法院为背景事件,构建准自然实验,分析知识产权法院设立对企业创新绩效的影响,得出以下结论:

(1)知识产权法院设立是制度变迁过程中一次典型的制度跃迁,对企业创新绩效具有显著提升作用,尤其能够提高企业创新质量,促使企业更多从事实质性创新活动,这一结论在一系列稳健性检验后仍然成立。

(2)在异质性检验中发现,知识产权法院的建立能显著增加民营企业和高科技企业的实质性创新成果;实证结果显示,北京知识产权法院建立对企业创新绩效的提升作用更强。

(3)在机制检验中,验证了融资约束与企业创新意愿在知识产权法院建立影响企业创新绩效的关系中同时发挥中介作用。知识产权法院的建立能够缓解企业融资约束,增强企业创新意愿,从而提升企业创新绩效。

本文理论贡献主要包括:一是创新性地引入诺思制度变迁理论视角,解读知识产权法院设立对企业创新绩效的影响,把知识产权司法审判制度改革上升到国家制度供给层面,探讨知识产权法院为什么是一次关键的制度跃迁,丰富了法治建设和司法制度改革的微观效应研究,为中国创新发展和下一步深化改革提供了新的思考视角;二是以知识产权法院设立为关键节点,打通了诺思制度变迁理论微观层面和宏观层面的衔接点,加深了诺思制度经济学理论对现实制度变迁情境的理解和刻画。

4.2 实践启示与建议

(1)进一步强化知识产权司法保护,完善知识产权法院建设,解决“循环诉讼”浪费时间和资源、惩罚力度不够、内部运作机制不完善等问题,使得法治强化更好地服务于企业创新。同时,推广三大知识产权法院相应建设经验,尤其是北京知识产权法院探索实施各项司法改革措施的经验,在审慎考虑案件类型、数量和地域等要素的基础上,稳步设立新的知识产权法院。

(2)除专门的知识产权法院外,国家还应相继建立专门的互联网法院和金融法院。专门化审理是我国法院改革趋势,未来需要进一步提升我国法院针对专门案件的专门化审判能力,并为审判专门化完善相关配套措施。

(3)针对所有制类型和技术水平有差异的企业,在出台相关创新激励措施时,政府应充分考虑不同类型企业的差异性,政策的制定应该更加“精准滴灌”。同时,融资的便利性和可获得性以及企业创新意愿,对企业创新绩效提升具有关键影响,因此,需要营造更良好的融资环境,关注企业创新意愿影响因素,激发企业创新积极性。

(4)自上而下的制度供给在新时期中国特色社会主义制度建设过程中,就是坚持国家治理体系和治理能力现代化。通过加强和完善国家治理,营造良好的法治环境,为创新驱动发展保驾护航。

4.3 研究不足与展望

本研究还存在不足之处,未来需要进一步拓展:一是以知识产权法院设立为背景事件构建双重差分模型,没有深入知识产权法院内部对组织结构和运作流程创新进行实证研究,未来可进一步搜集相关数据,并结合知识产权司法裁判文书进行探讨;二是主要以诺思制度变迁理论为基础,从逻辑上论证知识产权法院的制度跃迁属性,未来可构建更严谨的测度指标进行量化分析。

参考文献:

[1] 涂智苹, 宋铁波. 制度理论在经济组织管理研究中的应用综述——基于Web of Science(1996—2015)的文献计量[J]. 经济管理, 2016, 38(10): 184-199.

[2] RAWHOUSER H,VILLANUEVA J,NEWBERT S L.Strategies and tools for entrepreneurial resource access: a cross-disciplinary review and typology[J]. International Journal of Management Review, 2017, 19(4): 473-491.

[3] MAGUIRE S, HARDY C, LAWRENCE T B. Institutional entrepreneurship in emerging fields: HIV/AIDS treatment advocacy in Canada[J]. Academy of Management Journal, 2004, 47(5): 657-679.

[4] SCOTT W R. Institutions and organizations[M]. Thousand Oaks, CA: Sage, 1995.

[5] 尹志锋, 叶静怡, 黄阳华, 等. 知识产权保护与企业创新: 传导机制及其检验[J]. 世界经济, 2013, 36(12): 111-129.

[6] 申长雨. 全面加强我国知识产权保护工作[J]. 知识产权, 2020,14(12): 3-5.

[7] 李明德. 关于我国知识产权法院体系建设的几个问题[J]. 知识产权, 2018,14(3): 14-26.

[8] NORTH D C. Institutions, transaction costs and economic growth[J]. Economic Inquiry, 1987, 25(7): 1-10.

[9] 诺思. 制度、制度变迁与经济绩效[M]. 杭行, 译. 上海: 上海格致出版社, 2014.

[10] 庄佳强, 王浩, 张文涛. 强化知识产权司法保护有助于企业创新吗——来自知识产权法院设立的证据[J]. 当代财经, 2020,21(9): 16-27.

[11] 杨菲, 史贝贝. 法治建设、知识产权保护与企业创新——基于知识产权法院的效果评估[J]. 东南学术, 2020, 13(6): 140-149.

[12] SALA-I-MARTIN, XAVIER X, BARRO R J. Technological diffusion, convergence, and growth[J]. Journal of Economic Growth, 1997,2(1):1-26.

[13] 郑书前. 知识产权行政和司法保护冲突解决机制研究——以知识产权上诉法院为视角[J]. 电子知识产权, 2007,17(7): 41-43,52.

[14] 张德荣. “中等收入陷阱”发生机理与中国经济增长的阶段性动力[J]. 经济研究, 2013, 48(9): 17-29.

[15] 龙小宁, 王俊. 中国专利激增的动因及其质量效应[J]. 世界经济, 2015, 38(6): 115-142.

[16] 张杰, 高德步, 夏胤磊. 专利能否促进中国经济增长——基于中国专利资助政策视角的一个解释[J]. 中国工业经济, 2016,34(1): 83-98.

[17] 毛昊, 尹志锋, 张锦. 策略性专利诉讼模式: 基于非专利实施体多次诉讼的研究[J]. 中国工业经济, 2017,35(2): 136-153.

[18] XU C. The fundamental institutions of China's reforms and development[J]. Journal of Economic Literature, 2011, 49(4): 1076-1151.

[19] ZHANG Y. A view from behavioral political economy on China's institutional change[J]. China Economic Review, 2012, 23(4): 991-1002.

[20] 易继明.我国知识产权司法保护的现状和方向[J].西北大学学报(哲学社会科学版), 2018, 48(5): 50-63.

[21] SQUICCIARINI M. Entrepreneurship, innovation and enterprise dynamics[J]. Small Business Economics, 2016, 48(2):1-6.

[22] 文家春, 乔永忠, 朱雪忠. 专利侵权诉讼攻防策略研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2008, 29(7): 54-58.

[23] WANG L. Intellectual property protection in China[J]. The International Information & Library Review, 2004,36(3): 253-261.

[24] BAKER D. Intellectual property in the case-law of the European court[J]. Romanian Journal of Intellectual Property Law, 2011(2):9-31.

[25] OLIVER P, STOTHERS C. Intellectual property under the charter: are the court's scales properly calibrated[J]. Social Science Electronic Publishing, 2017, 54(2):517-565.

[26] 裴政, 罗守贵. 人力资本要素与企业创新绩效——基于上海科技企业的实证研究[J]. 研究与发展管理, 2020, 32(4): 136-148.

[27] 潘越, 潘健平, 戴亦一. 专利侵权诉讼与企业创新[J]. 金融研究, 2016,59(8): 191-206.

[28] 王海成, 吕铁. 知识产权司法保护与企业创新——基于广东省知识产权案件“三审合一”的准自然试验[J]. 管理世界, 2016, 32(10): 118-133.

[29] 姚利民, 饶艳. 中国知识产权保护的水平测量和地区差异[J]. 国际贸易问题, 2009,35(1): 114-120.

[30] 姜付秀, 石贝贝, 马云飙. 信息发布者的财务经历与企业融资约束[J]. 经济研究, 2016,51(6): 83-97.

[31] 马红, 侯贵生. 雾霾污染、地方政府行为与企业创新意愿——基于制造业上市公司的经验数据[J]. 软科学, 2020, 34(2): 27-32.

(责任编辑:万贤贤)