0 引言

伴随着知识经济时代的到来,科技创新成为国际竞争的制高点。科技部明确指出,科技企业孵化器作为大众创新创业的支撑平台,聚集多方主体,推动科技创新创业发展,已经成为国家创新体系的重要组成部分。经过30多年发展,虽然我国孵化器建设取得一系列成绩,孵化器规模跃居世界前列,但仍存在主体间激励约束不到位、协调互动机制不完善等问题[1-2]。由于自身资源有限,孵化器需要与大学、创业投资机构、服务机构等外部主体合作,在满足初创企业需求的同时,形成自身核心竞争力,实现“输血—造血—献血”的良性循环。各主体为谋求自身利益向孵化器提供各种资源,但由于信息不对称,彼此的互动可能会产生冲突,影响孵化器的有效运行。因此,科技企业孵化器如何协调主体间冲突以实现关系有序成为亟待破解的重要难题。

现有研究基于不同理论视角,强调科技企业孵化器多主体参与特征及其带来的冲突问题。制度理论认为,科技企业孵化器受到多种制度逻辑的影响[3],如政府的社会服务逻辑和企业的市场逻辑等。吴瑶等[14]指出,孵化器需要通过制度设计加强主体间的交流与合作,从而实现价值创造。当前缺乏对科技企业孵化器如何协调主体间冲突的探讨,而利益相关者理论则为探析主体间冲突及协调机制提供了丰富的研究视角。尽管部分学者运用该理论探讨项目协调[5]、行业协调[6],但未从利益相关者属性出发展开研究[7],忽略了导致主体间冲突的根源问题。

Y科技企业孵化器(简称“Y孵化器”)发展实践可为解答本文研究问题提供重要启示。国内孵化器建设经历了从政府主导到政府引导、社会资本参与的过程,旨在激发科技企业孵化器活力[2],作为营利性组织的Y孵化器正是在这一背景下诞生的。2017年,自Y孵化器成立以来,依托行业龙头企业资源优势和各级政府的政策扶持,与创业投资机构、服务机构、大学和研究机构等外部主体建立联系,形成多层次孵化服务体系,取得一系列成绩,如获评“五星级楼宇”“创新发展优质服务平台”等,并被科技部认定为2020年度国家级科技企业孵化器。因此,本文将Y孵化器作为研究对象,运用探索性案例研究法,基于利益相关者理论构建科技企业孵化器利益相关者协调机制。

1 文献回顾

1.1 科技企业孵化器多主体参与特征明显

孵化器一词原指一种人工温控环境,这种环境有助于提高雏禽出生率和成活率,后来被引申到经济学领域[2]。关于科技企业孵化器的研究最早可追溯至美国学者Allen & Rahman[8]于1985年发表的文章,将孵化器定义为“一种通过提供租赁空间、共享办公服务和商业咨询促进企业早期发展的设施”。此后,国内外学者围绕科技企业孵化器定义和类型[9-10]、孵化过程[11]、绩效评估和影响因素[3, 12]、政策支持[13]、商业模式[14]、网络化[15]等进行分析,为该领域发展提供了重要的知识基础。

科技企业孵化器价值创造的核心在于初创企业培育,价值生产过程就是服务提供过程[4]。伴随着知识经济时代的到来,培训、咨询、联网等知识密集型服务成为初创企业进入孵化器并维持孵化器经营的重要影响因素[16]。由于自身资源的有限性,孵化器需要联合外部主体,共同为在孵企业提供场地、设备等有形资源和附加值更高的无形资源,帮助在孵企业克服资源障碍[14]。基于心理资本理论,孵化器提供的服务有助于丰富创业者心理资本,提高创业者自我效能感,影响在孵企业创新绩效,进而反哺孵化器发展[12]。因此,多主体参与成为科技企业孵化器发展的必要条件,各主体为追求自身利益与孵化器建立联系,并形成彼此之间的互动关系。在孵化过程研究中,营利性孵化器通常将搜索和选择阶段的筛选标准与母公司战略相联系[17];在绩效评估及影响因素研究中,孵化器赞助者愈发多元,差异化利益目标影响孵化绩效评估标准[18];在孵化器网络化研究中,孵化器通过汇聚多个创新创业主体,逐步形成创新共同体[15]。

多主体参与背景下的主体间冲突问题给科技企业孵化器发展带来严峻挑战。依据制度理论,孵化器作为一种混合型组织,与多种制度逻辑相关[3]。每一种制度逻辑都提供了一套隐含的假设和价值观,定义了不同的组织行为和成功方式,并由此产生竞争张力[19],如科技企业孵化器要在培育初创企业、为社会创造就业机会、营造区域创业环境的公共服务逻辑与获取足够利润以维持自身发展的市场化逻辑之间实现平衡。基于交易成本理论,信息不对称、专用性资产投入不足有可能导致各主体在互动过程中产生欺骗、敲竹杠等机会主义行为,从而降低科技企业孵化器运行效率[4]。因此,多主体参与是科技企业孵化器发展的基础,协调主体间冲突是科技企业孵化器可持续发展的关键。吴瑶等(2017)基于经济租金理论指出,科技企业孵化器作为一种平台型组织,可通过制度设计加强平台主体间的交流与合作,减少机会主义行为,获取可剥夺性准租金,进而实现价值创造[4]。

1.2 多利益相关者冲突与协调

冲突是主体间矛盾不断积累、发酵并超过安全阈值后引发的较为激烈的相互对抗行为,社会冲突论认为冲突存在于不平衡的社会结构中,是不可避免的[20]。冲突的积极性使其具有促进制度创新的价值,但消极性则会破坏稳定的合作关系,进而对整个合作过程产生影响。冲突发展过程通常被分解为冲突源、冲突事件/情境和冲突结果3部分[21],其中冲突源是解决冲突事件、避免冲突结果的关键。

协调一词最早被定义为“通过角色、规则和结构在工作领域之间进行交流的规范”,相关研究源于大规模制造的出现,早期聚焦于组织内部,包括自下而上的工作设计和自上而下的组织设计[22]。伴随着服务业的兴起、无形产品的出现以及技术不确定性的增加,学者开始关注组织内突发事件协调,强调反馈和沟通的作用。协调机制研究主要包括组织内协调机制和组织间协调机制两个方面。针对组织内协调机制,部分学者提出3种协调机制(层级/权威、市场/价格和社会/信任)相结合[6, 23],如在层级组织内引入强有力的市场激励。组织间协调机制主要集中在项目协调[24]和供应链协调[25]两个方面。由于科技企业孵化器主体间关系纷繁复杂,各主体一方面与孵化器建立联系,另一方面又通过孵化器与其他主体建立联系。因此,孤立地研究组织内协调机制或组织外协调机制比较片面。

利益相关者理论作为分析主体属性、解释关系和网络特征的主流理论,为探析主体间冲突源及协调机制构建提供了重要的知识基础。在项目层面,Driessen等[7]聚焦绿色新产品开发项目利益相关者协调机制,指出应用书面指示等正式协调机制和倡导交流文化的非正式协调机制应对非市场利益相关者与市场利益相关者之间的冲突,前者希望使用有机原料保证新产品绿色环保,后者则重点关注产品成本;Zhang等[5]借助供应链协调研究成果,认为新产品开发所需的跨组织边界知识通过协调机制(早期参与和共同目标设定)进行有效整合,进而提高项目创新绩效。在组织层面,孟钟剑等[26]基于利益相关者视角研究公司治理,认为管理者应建立和强化利益相关者之间的信任关系,协调因利益分配不均而产生的冲突。在行业层面,Sorensen等[6]在传统典型组织形式及相应协调机制(层级/权威、市场/价格和网络/信任)的基础上,构建了公共交通领域利益相关者协调机制,包括组织协调、契约协调、伙伴关系协调和话语协调。

综上所述,现有研究强调科技企业孵化器多主体参与特征及其带来的冲突问题,表明利益相关者理论在协调机制研究中发挥着重要作用,但仅关注主体间利益冲突,如利益分歧和利益分配不均等,忽略了理论的内核所在。此外,科技企业孵化器作为一种混合型组织,主体间关系的复杂性及资源中介功能所具有的知识密集型特征,使得研究结论的普适性较低。鉴于此,本文基于利益相关者理论,运用探索性案例研究法,以专用性资产投入识别科技企业孵化器利益相关者,以“利益—权力”结构对利益相关者进行分类,旨在剖析主体间冲突的根源,并进一步构建协调机制。

2 研究方法

本文解答“科技企业孵化器如何协调利益相关者间冲突”的问题,属于“How”的范畴,因此适合采用案例研究法[27],本文通过挖掘启示性单案例获取富有价值的洞见。

2.1 案例选取

基于理论抽样原则,本文选取Y孵化器作为案例研究对象,原因如下:第一,案例典型性。Y孵化器具有典型的多主体参与特征,其作为DG集团旗下的营利性组织,通过与政府、大学、科研机构、创业投资机构等外部主体建立联系,形成多层次孵化服务体系;Y孵化器发展实践具有一定的代表性,其在发展过程中取得一系列成绩,被科技部认定为2020年度国家级科技企业孵化器。第二,数据可得性。Y孵化器的成功实践受到广泛关注,相关媒体报道较多;另外,从Y孵化器官方微信公众号能够获取丰富的二手资料。第三,研究便利性。研究团队成员与Y孵化器内部管理者建立了长期合作关系,有利于重要研究数据的获取与核实。

2.2 数据收集

基于三角验证原则,本文通过多种渠道收集资料[27],主要包括:①对Y孵化器管理者进行访谈(编码M1),整理得到约2万字的文字资料;②媒体报道(编码R1),通过搜索引擎检索30篇报道;③Y孵化器微信公众号官网公共披露资料(编码R2),共获取71篇推文;④当地政府有关科技企业孵化器建设和发展的各项政策(编码R3),通过政府官网共获取4份浙江省政府法规文件、12份YH区政府法规文件和14份W城政策扶持文件。研究团队通过全方位考察,对各方证据进行相互印证,最终形成真正的三角形证据。

2.3 数据分析

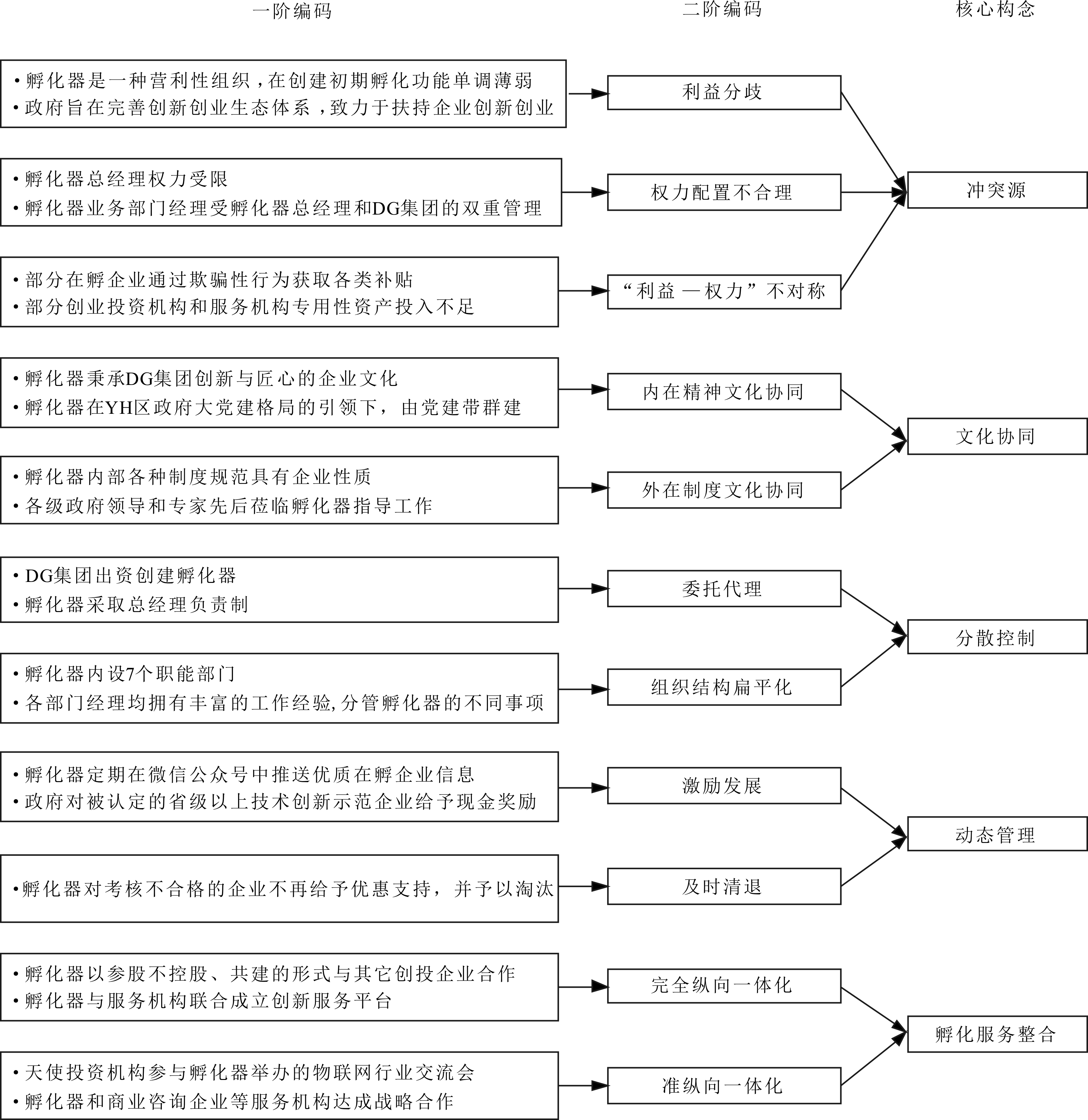

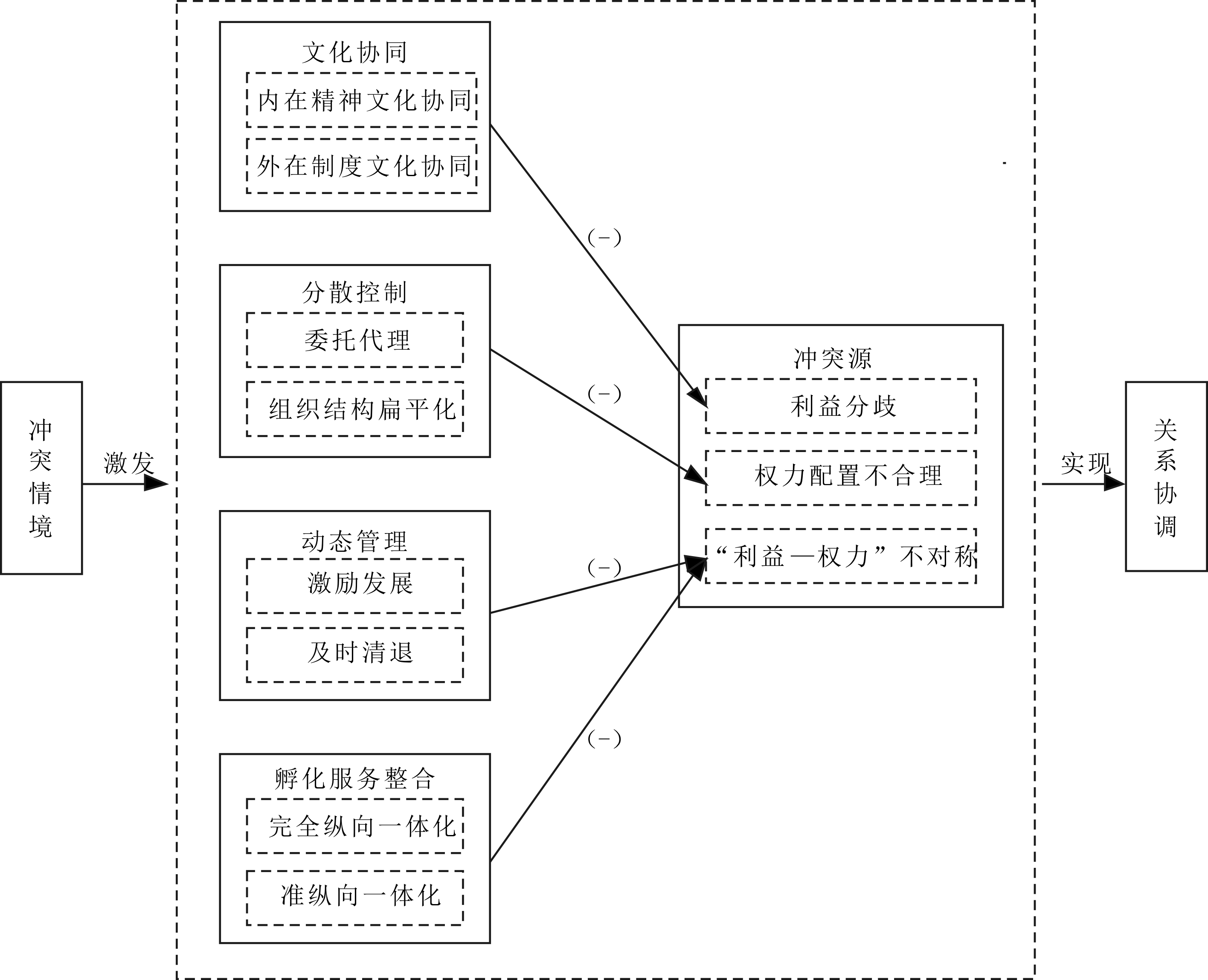

探索性案例研究分析是指通过对案例发生、发展过程中所获得的数据资料进行编码、分析和逻辑演绎,获得案例活动的内在规律[27]。本文基于自下而上的归纳式数据分析法[28],形成一个由一阶编码、二阶编码、核心构念组成的数据结构(见图1),具体包括4个步骤:第一,从原始数据资料中截取最能反映数据资料内容的原始词句作为标签,形成一阶编码,并通过多层比较进行归类。第二,将具有相同属性的一阶编码归纳为更高阶、更抽象的主题,并加以命名。若文献中有相应概念与该主题内涵一致,则沿用文献中的概念,如内在精神文化协同;若文献中无相应概念表达该主题内涵,则自行拟定一个具有一定抽象程度的代码,并给出定义加以解释,如激励发展。第三,对这些主题进行分类与整合,提炼出核心构念,如冲突源,并结合现有文献与案例资料归纳其定义。第四,明确核心构念之间的逻辑关系,构建理论模型,并在案例资料、理论模型和现有文献之间反复对比,在不同来源数据间验证模型及构念的可重复性。

3 利益相关者识别

科技企业孵化器利益相关者是指对孵化器投入专用性资产并因此承担风险,从而对孵化器产生影响的个人或群体。这些专用性资产可能是物质资本,也有可能是人力资本和社会资本,他们通过这些专用性资产承担孵化器一定的经营风险,并对孵化器产生利益驱动和权利驱动两方面的影响[29]。本文从利益相关者理论出发,结合案例资料,基于“利益—权力”结构识别科技企业孵化器利益相关者。其中,DG集团、大学与研究机构、YH区政府和W城管委员会属于高度平衡型利益相关者,在孵企业、创业投资机构和服务机构属于中间型利益相关者,孵化器管理者和员工属于低度平衡型利益相关者。

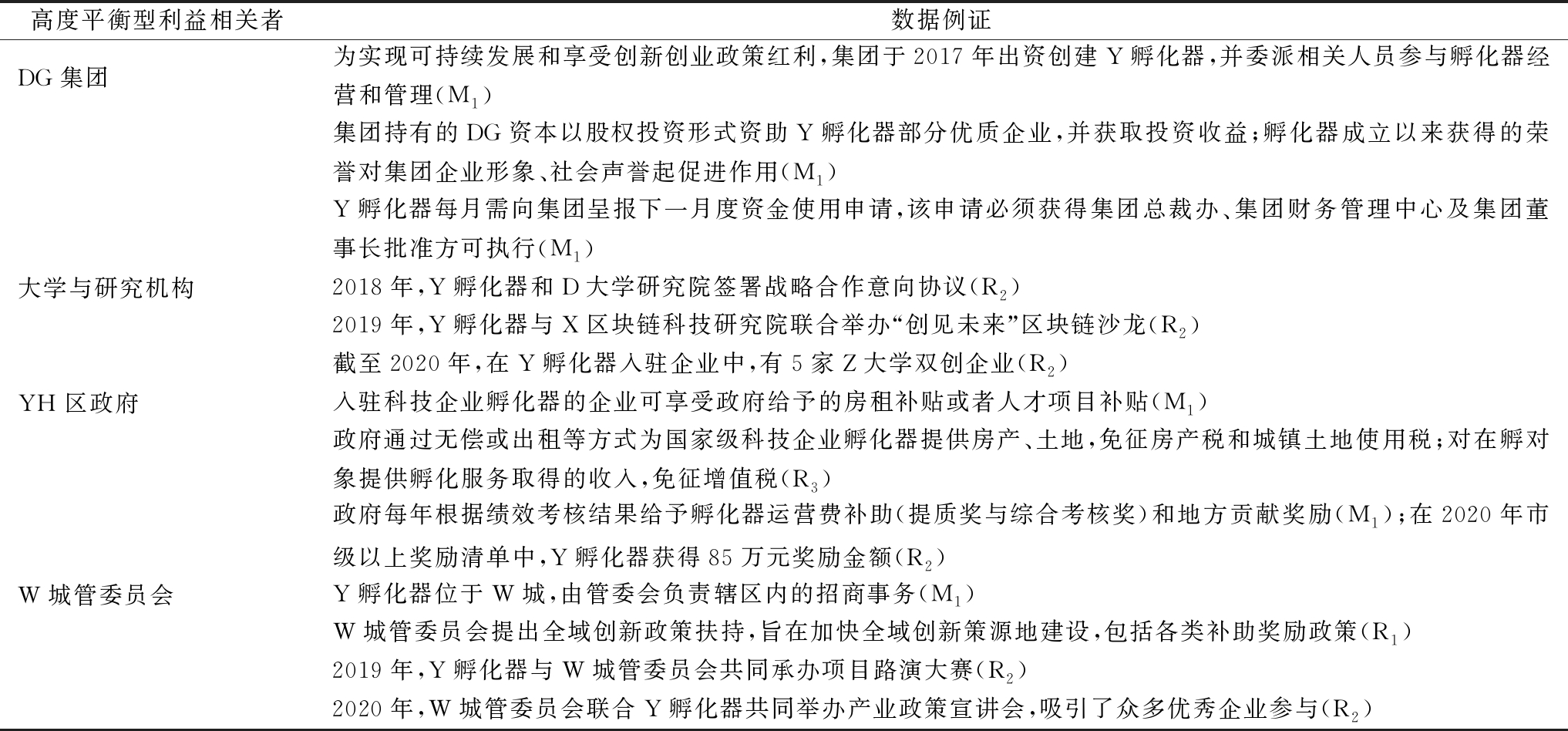

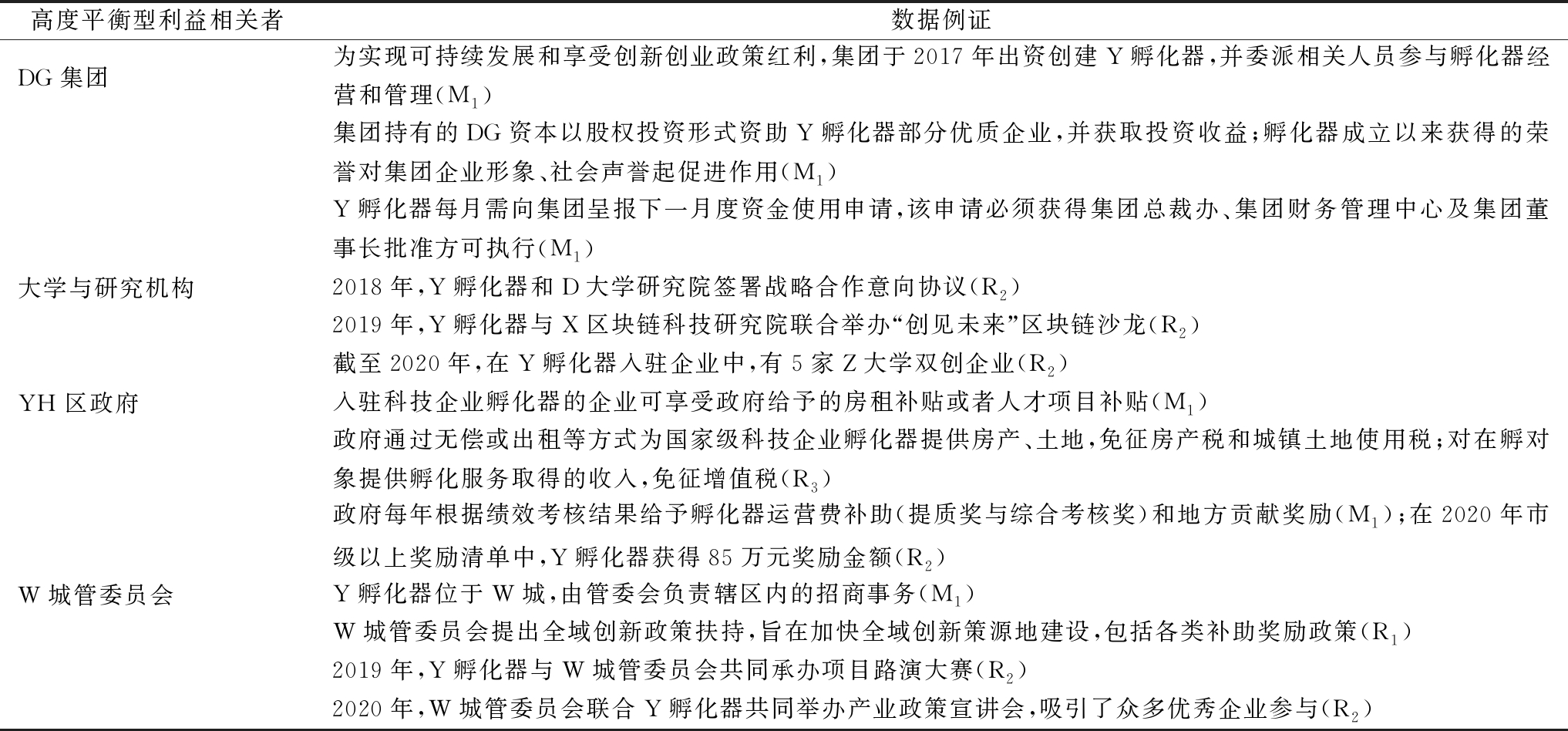

3.1 高度平衡型利益相关者

高度平衡型利益相关者是孵化器最核心的利益群体,因利益和权力较高且处于平衡状态[29](见表1)。其中,DG集团出资创建Y孵化器(投入物质资本),并委派管理人员参与孵化器经营(投入人力资本)。高利益表现为享受创新创业政策红利、塑造良好的企业形象和社会声誉;高权力则体现在集团参与孵化器经营和管理上,如实施年度财务费用预算制管理。

大学与研究机构拥有人才、技术、研发产品、新想法(投入人力资本)。高利益体现为它们通过与孵化器合作可获评职称和额外奖励,并为在校学生创造就业机会;高权力体现为大学与研究机构是孵化器培育初创企业的重要知识来源。

YH区政府与W城管委员会属于政府机构,但对孵化器的影响路径不同。两者的共性体现在提供的各类扶持政策(投入物质资本)是维持孵化器运营的重要保障,区别在于W城作为国家级海外高层次人才创新创业基地,通过开展孵化载体行业交流会、项目路演大赛等活动,加强Y孵化器与同行专家之间的联系(投入社会资本)。两者的高利益表现为提高税收、创造就业机会、促进区域创新,高权力主要表现在政治权力上。

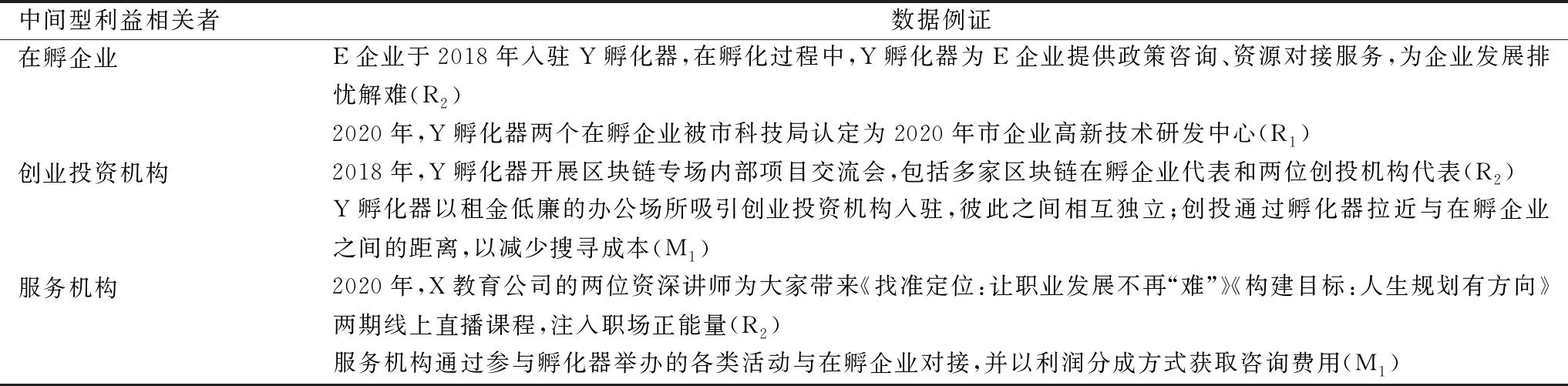

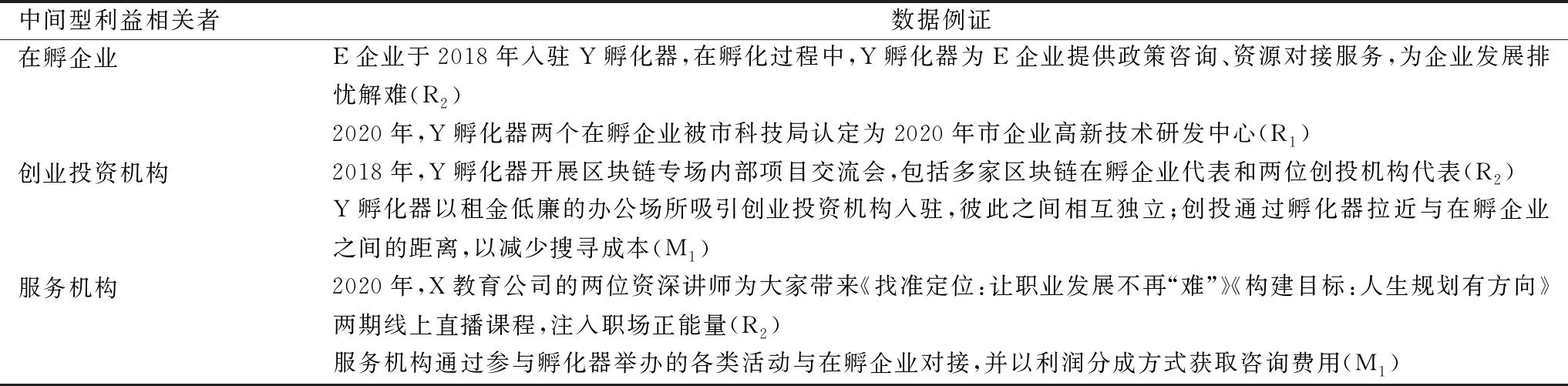

3.2 中间型利益相关者

中间型利益相关者的“利益—权力”结构不对称,或高利益低权力,或低利益高权力[29](见表2)。其中,在孵企业拥有人才、技术、研发产品、新想法(投入人力资本)。高利益表现为在孵企业入驻孵化器后,通过获取自身发展所需资源以及与优质资源提供者建立长期联系降低创业风险;低权力体现为在孵企业与孵化器相互独立,孵化器对在孵企业需求关注不足。

创业投资机构和服务机构通过孵化器与在孵企业建立联系,其中创投机构拥有在孵企业发展所需资金(物质资本),部分创业投资机构还会提供市场需求信息(社会资本),服务机构主要提供企业培训、专业咨询等无形服务(投入社会资本)。高利益体现为创投一方面通过孵化器了解在孵企业信息,减少搜寻成本;另一方面,通过资助在孵企业获取较高的投资回报和良好的投资声誉,进而提升对优质在孵企业的吸引力。对于服务机构而言,高利益表现为通过参与孵化器举办的沙龙活动与在孵企业对接,并以利润分成方式获取咨询费用。低权力体现为两者在与孵化器合作过程中所有权相互独立且内部管理互不干涉。

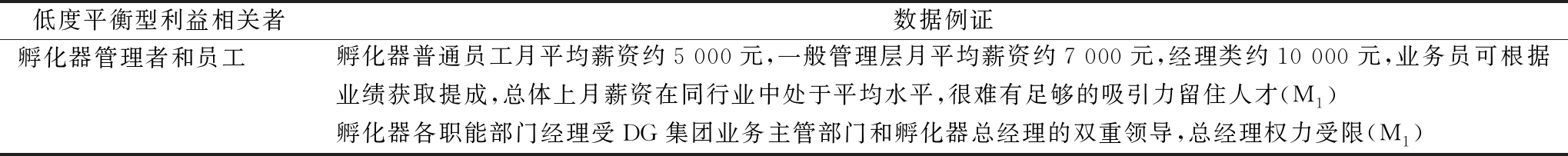

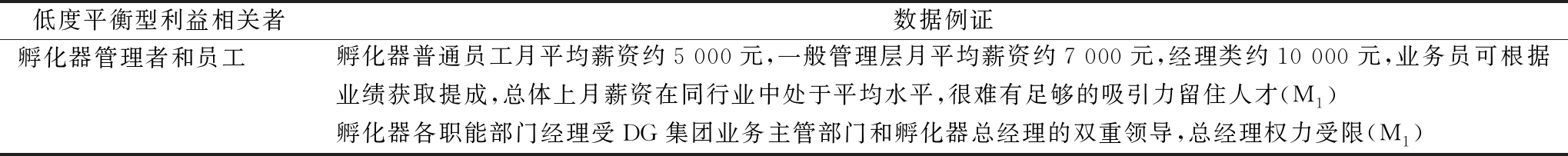

3.3 低度平衡型利益相关者

低度平衡型利益相关者的“利益—权力”结构处于低平衡状态,利益和权力均较低[29](见表3)。孵化器管理者和员工拥有孵化器运营所需的基本知识、技能和管理才能(投入人力资本)。利益较低体现为管理者和员工月薪在同行业中处于平均水平,且在孵化器内部尚未形成有效薪酬激励体系,故利润分成较低;权力较低是因为孵化器内部总经理负责制未得到有效落实,实际上DG集团对孵化器的管控力度较大。

4 利益相关者协调机制构建

科技企业孵化器利益相关者协调机制是指孵化器与利益相关者之间通过相互作用,最终实现各利益相关者的“利益—权力”分散对称配置、彼此间关系从无序到有序。结合案例证据和现有文献,本文归纳出冲突源、文化协同、分散控制、动态管理和孵化服务整合5个核心构念,通过反复阐释核心构念之间的关系,本文构建科技企业孵化器利益相关者协调机制模型。

表1 高度平衡型利益相关者数据例证

Tab.1 Data illustration of high degree balance stakeholders

高度平衡型利益相关者数据例证DG集团为实现可持续发展和享受创新创业政策红利,集团于2017年出资创建Y孵化器,并委派相关人员参与孵化器经营和管理(M1)集团持有的DG资本以股权投资形式资助Y孵化器部分优质企业,并获取投资收益;孵化器成立以来获得的荣誉对集团企业形象、社会声誉起促进作用(M1)Y孵化器每月需向集团呈报下一月度资金使用申请,该申请必须获得集团总裁办、集团财务管理中心及集团董事长批准方可执行(M1)大学与研究机构2018年,Y孵化器和D大学研究院签署战略合作意向协议(R2)2019年,Y孵化器与X区块链科技研究院联合举办“创见未来”区块链沙龙(R2)截至2020年,在Y孵化器入驻企业中,有5家Z大学双创企业(R2)YH区政府入驻科技企业孵化器的企业可享受政府给予的房租补贴或者人才项目补贴(M1)政府通过无偿或出租等方式为国家级科技企业孵化器提供房产、土地,免征房产税和城镇土地使用税;对在孵对象提供孵化服务取得的收入,免征增值税(R3)政府每年根据绩效考核结果给予孵化器运营费补助(提质奖与综合考核奖)和地方贡献奖励(M1);在2020年市级以上奖励清单中,Y孵化器获得85万元奖励金额(R2)W城管委员会Y孵化器位于W城,由管委会负责辖区内的招商事务(M1)W城管委员会提出全域创新政策扶持,旨在加快全域创新策源地建设,包括各类补助奖励政策(R1)2019年,Y孵化器与W城管委员会共同承办项目路演大赛(R2)2020年,W城管委员会联合Y孵化器共同举办产业政策宣讲会,吸引了众多优秀企业参与(R2)

表2 中间型利益相关者数据例证

Tab.2 Data illustration of intermediate degree balance stakeholders

中间型利益相关者数据例证在孵企业E企业于2018年入驻Y孵化器,在孵化过程中,Y孵化器为E企业提供政策咨询、资源对接服务,为企业发展排忧解难(R2)2020年,Y孵化器两个在孵企业被市科技局认定为2020年市企业高新技术研发中心(R1)创业投资机构2018年,Y孵化器开展区块链专场内部项目交流会,包括多家区块链在孵企业代表和两位创投机构代表(R2)Y孵化器以租金低廉的办公场所吸引创业投资机构入驻,彼此之间相互独立;创投通过孵化器拉近与在孵企业之间的距离,以减少搜寻成本(M1)服务机构2020年,X教育公司的两位资深讲师为大家带来《找准定位:让职业发展不再“难”》《构建目标:人生规划有方向》两期线上直播课程,注入职场正能量(R2)服务机构通过参与孵化器举办的各类活动与在孵企业对接,并以利润分成方式获取咨询费用(M1)

表3 低度平衡型利益相关者数据例证

Tab.3 Data illustration of low degree balance stakeholders

低度平衡型利益相关者数据例证孵化器管理者和员工孵化器普通员工月平均薪资约5 000元,一般管理层月平均薪资约7 000元,经理类约10 000元,业务员可根据业绩获取提成,总体上月薪资在同行业中处于平均水平,很难有足够的吸引力留住人才(M1)孵化器各职能部门经理受DG集团业务主管部门和孵化器总经理的双重领导,总经理权力受限(M1)

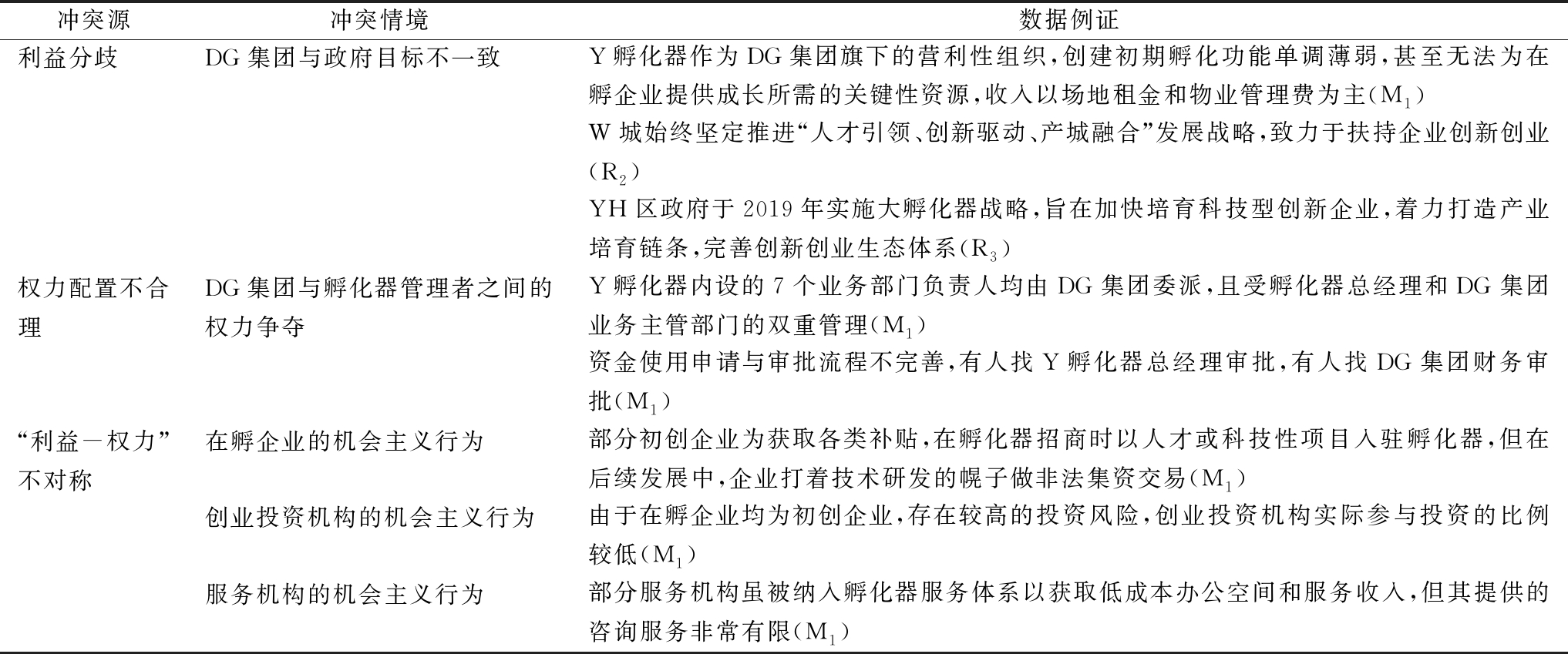

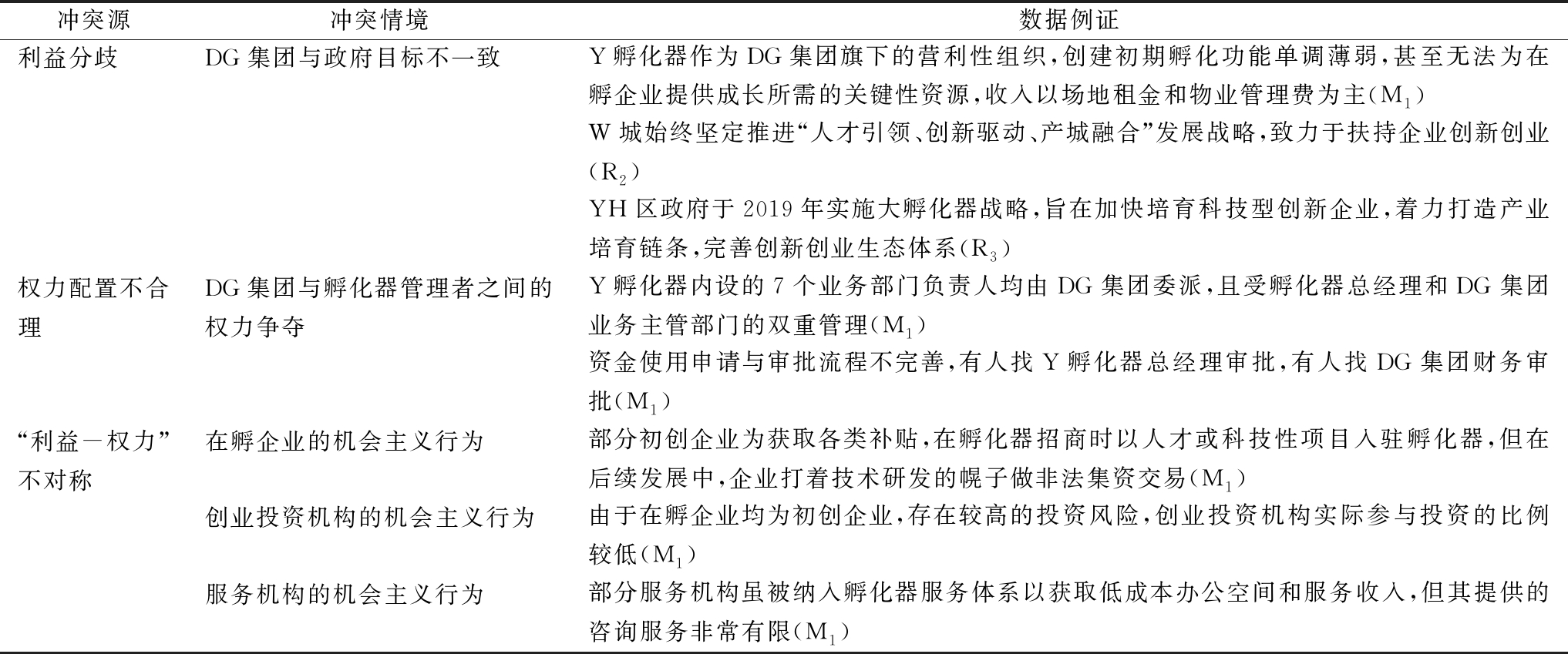

4.1 冲突源

冲突源是指引发科技企业孵化器利益相关者之间采取相互对抗行为的根本因素。本文中的案例证据呈现出5种具体的冲突情境和3类冲突源(见表4),这3类冲突源分别为利益相关者间的利益分歧和权力配置不合理,以及某个利益相关者的“利益—权力”不对称。

DG集团与YH区政府、W城管委员会目标不一致的冲突源是利益相关者间的利益分歧,主要体现为对社会效益和经济效益的追求不同。YH区政府和W城管委员会更注重社会效益,如创造就业机会、促进区域创新等;DG集团更偏向于经济效益,如利润获取。他们作为Y孵化器的核心利益相关者,利益和权力较高,故可运用权力对孵化器产生影响,以保障自身利益。例如,DG集团通过决策权影响孵化器运营,如采取宽松的初创企业筛选标准达到孵化器考评绩效,进而获取利润;YH区政府和W城管委员会运用政治权力收回对孵化器的各类资助。

DG集团与孵化器管理者权力争夺的本质在于利益相关者权力的不对称配置。虽然孵化器内部采取DG集团领导下的总经理负责制,但其内设的7个业务部门经理均由集团委派,各部门经理受孵化器总经理和DG集团业务主管部门的双重管理,极大程度上限制了孵化器管理者的权力,造成管理秩序混乱。

在孵企业、创业投资机构和服务机构机会主义行为的背后是“利益—权力”的不对称配置。由于在孵企业和孵化器是相互独立的组织,孵化器难以掌握企业的全部信息,不符合要求的企业通常会通过欺骗、隐瞒等方式获取税收优惠、人才补贴;而高投资风险的存在使得创业投资机构实际参与投资的比例较低,导致部分服务机构的资源和能力难以满足在孵企业发展需求。

表4 冲突源数据例证

Tab.4 Data illustration of conflicts' root causes

冲突源冲突情境数据例证利益分歧DG集团与政府目标不一致Y孵化器作为DG集团旗下的营利性组织,创建初期孵化功能单调薄弱,甚至无法为在孵企业提供成长所需的关键性资源,收入以场地租金和物业管理费为主(M1)W城始终坚定推进“人才引领、创新驱动、产城融合”发展战略,致力于扶持企业创新创业(R2)YH区政府于2019年实施大孵化器战略,旨在加快培育科技型创新企业,着力打造产业培育链条,完善创新创业生态体系(R3)权力配置不合理DG集团与孵化器管理者之间的权力争夺Y孵化器内设的7个业务部门负责人均由DG集团委派,且受孵化器总经理和DG集团业务主管部门的双重管理(M1)资金使用申请与审批流程不完善,有人找Y孵化器总经理审批,有人找DG集团财务审批(M1)“利益-权力”不对称在孵企业的机会主义行为部分初创企业为获取各类补贴,在孵化器招商时以人才或科技性项目入驻孵化器,但在后续发展中,企业打着技术研发的幌子做非法集资交易(M1)创业投资机构的机会主义行为由于在孵企业均为初创企业,存在较高的投资风险,创业投资机构实际参与投资的比例较低(M1)服务机构的机会主义行为部分服务机构虽被纳入孵化器服务体系以获取低成本办公空间和服务收入,但其提供的咨询服务非常有限(M1)

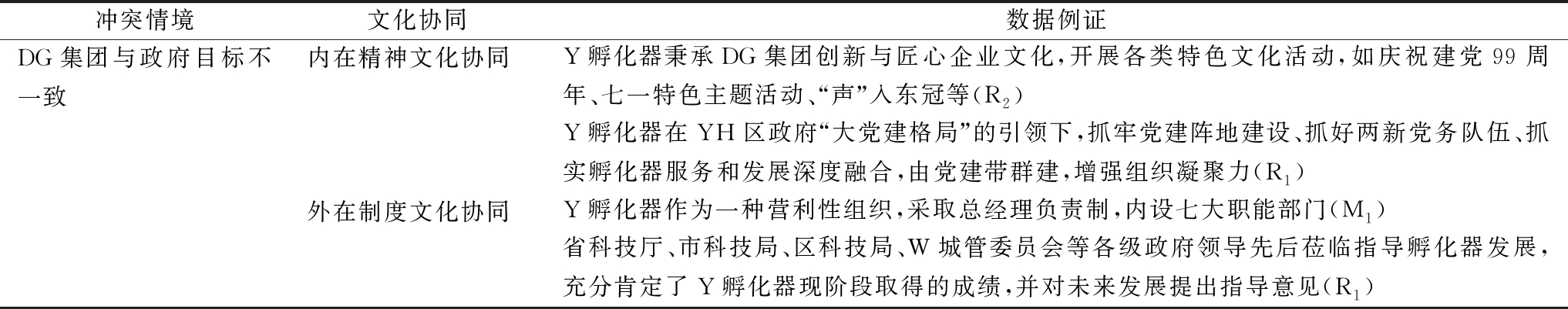

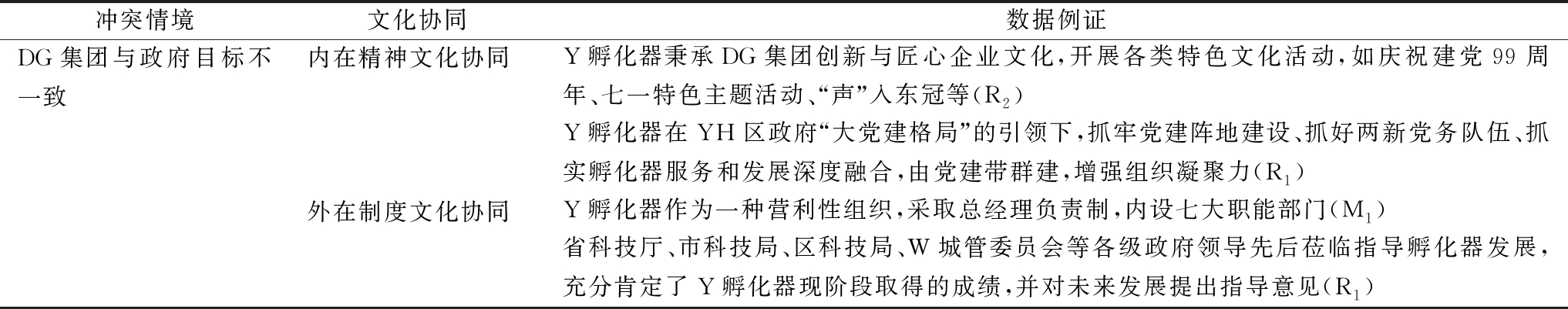

4.2 文化协同

文化协同是指科技企业孵化器根据利益相关者的文化倾向找到文化共同点,实现文化平衡与整合,从而产生协同效应。通过文化协同,各主体设立共同目标,形成目标共同体,目标的一致性促使各主体展开积极分工与协作,从而实现利益最大化[30]。案例表明,Y孵化器从内在精神文化和外在制度文化两个方面实行文化协同,从而协调DG集团与YH区政府、W城管委员会目标的不一致(见表5)。

(1)内在精神文化是指各主体拥有的意识形态集合,如组织文化、价值观等[30]。企业与政府之间的客观文化差异体现在不同利益诉求上,如对经济效益和社会效益的追求不同。Y孵化器通过寻找DG集团与政府机构之间的文化共同点,实现内在精神文化协同。如Y孵化器在YH区政府大孵化器发展战略、DG集团创新与匠心企业文化的指引下,独创“建设、招商、物业”三位一体和“空间、服务、投资”三维互动的双运营创新模式,围绕科技型中小企业布局孵化生态,不断促进区域创新创业并实现自身可持续发展。

(2)外在制度文化是指各主体通过相互作用产生的制度规范,包括制度、规则等[30]。Y孵化器以市场化方式运作,其管理者大部分属于DG集团,孵化器内部的各种制度规范具有企业性质。案例表明,各级政府领导和专家先后莅临Y孵化器指导工作,孵化器在积极贯彻与落实政府有关孵化器建设和发展的各项政策中获得一系列奖励及荣誉,对DG集团企业形象塑造具有促进作用。因此,Y孵化器实现了政府与企业制度文化融合。

4.3 分散控制

根据利益相关者理论,有效的组织治理需要保证剩余索取权和剩余控制权非均衡、对称分布于组织各利益相关者之间[31]。分散控制是指根据专用性资产投入科学合理地配置剩余控制权,以保障各利益相关者的权益。案例发现,Y孵化器通过委托代理和组织结构扁平化实现分散控制,赋予孵化器管理者相应权力,以协调其与DG集团之间的权力争夺(见表6)。

表5 文化协同数据例证

Tab.5 Data illustration of cultural coordination

冲突情境文化协同数据例证DG集团与政府目标不一致内在精神文化协同Y孵化器秉承DG集团创新与匠心企业文化,开展各类特色文化活动,如庆祝建党99周年、七一特色主题活动、“声”入东冠等(R2)Y孵化器在YH区政府“大党建格局”的引领下,抓牢党建阵地建设、抓好两新党务队伍、抓实孵化器服务和发展深度融合,由党建带群建,增强组织凝聚力(R1)外在制度文化协同Y孵化器作为一种营利性组织,采取总经理负责制,内设七大职能部门(M1)省科技厅、市科技局、区科技局、W城管委员会等各级政府领导先后莅临指导孵化器发展,充分肯定了Y孵化器现阶段取得的成绩,并对未来发展提出指导意见(R1)

表6 分散控制数据例证

Tab.6 Data illustration of decentralized control

冲突情境分散控制数据例证DG集团与孵化器管理者之间的权力争夺委托代理DG集团出资创建Y孵化器,拥有所有权(M1)Y孵化器采取总经理负责制;总经理的最大财务权限为10万元,若涉及固定资产类或为处理突发事件所需费用,必须呈报集团主管部门及董事长审核、批准(M1)组织结构扁平化Y孵化器内设战略规划部、企业发展部、项目服务部、品牌运营部、投资管理部、财务管理部、综合管理部七大职能部门(M1)各部门经理拥有丰富的工作经验,分管孵化器的不同事项,形成企业入驻前后的无缝对接与助力发展(M1)

(1)委托代理是指委托人为实现自身效用最大化,将部分剩余控制权授予代理人,并要求代理人提供有利于委托人利益的服务或行为[32]。Y孵化器管理者基于委托代理关系拥有孵化器经营权,各部门经理在人员编制上属于DG集团,在孵化器业务运营上由总经理直接管理。如孵化器总经理有10万元的财务权限,内部人员活动费用报销需先由总经理审批,再呈报给集团财务管理中心统一审核。

(2)组织结构扁平化是指组织内部管理层次少而管理跨度大[33]。Y孵化器内设7个职能部门,部门经理具有丰富的工作经验,分管孵化器的不同事项。结构扁平化不仅能够加强孵化器各部门经理与总经理之间的联系,便于上下级沟通,还使各部门经理拥有相应职能职权,可直接领导和组织下属完成某些工作和处理某些事情。

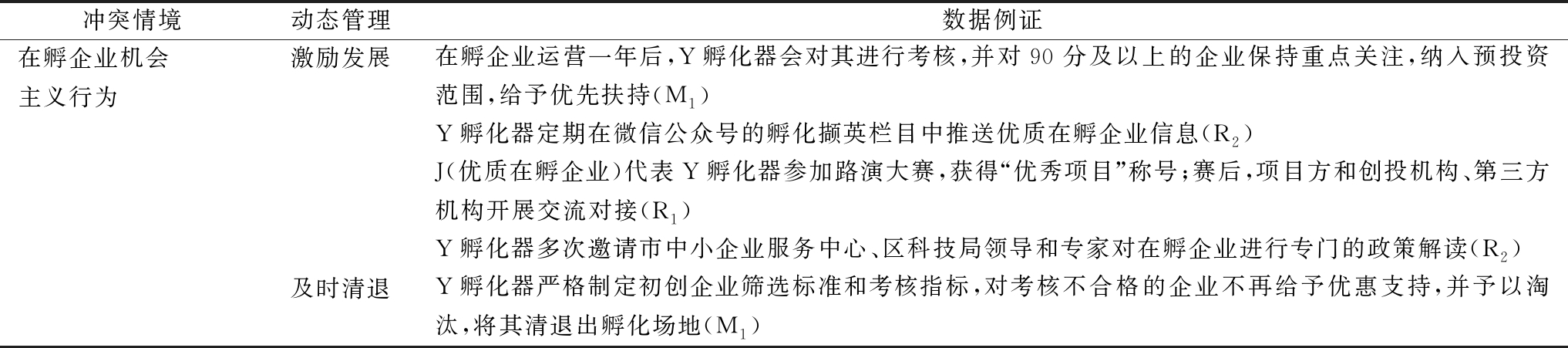

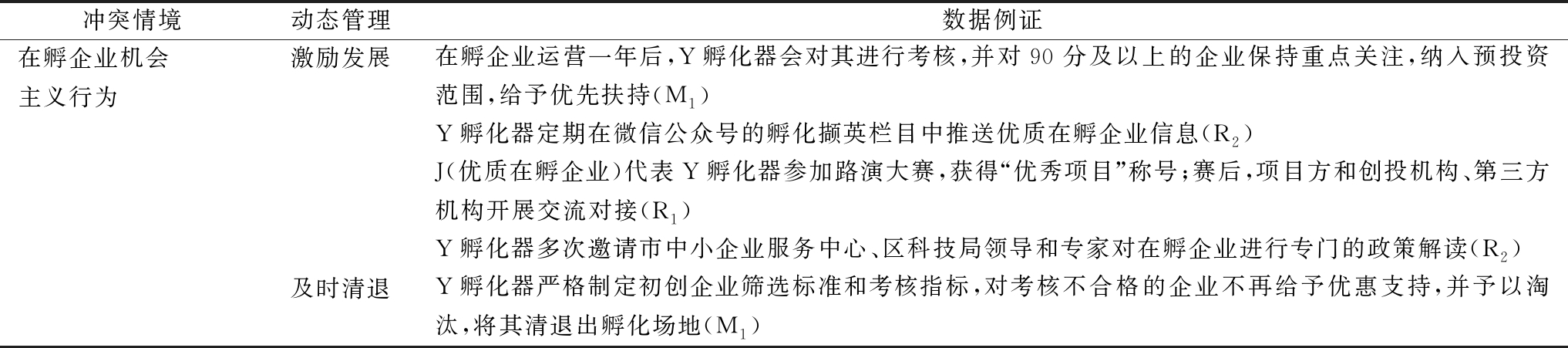

4.4 动态管理

动态管理是指科技企业孵化器采取针对性措施,保持在孵企业进入和退出的动态性。通过动态管理,孵化器能够更好地将资源分配给真正有发展需求的初创企业。案例表明,Y孵化器通过激励发展和及时清退实施动态管理,进而减少在孵企业的机会主义行为(见表7)。

(1)激励发展是指科技企业孵化器根据在孵企业发展的不同情况采取不同扶持措施。案例表明,Y孵化器会定期对在孵企业进行绩效评估,优秀企业会受到孵化器的重点关注。例如,孵化器通过官方微信公众号中的孵化撷英栏目推送优质在孵企业信息,并推荐优质企业参与公开举办的大型项目路演比赛等。此外,孵化器还多次邀请政府领导和专家为在孵企业提供政策解读,包括项目补贴、技术创新示范企业申报等,增加在孵企业利用政府产业政策争取发展的机会。

(2)及时清退是指科技企业孵化器采取一定措施清退不符合要求的在孵企业。在这一优胜劣汰的环境中,在孵企业为持续获得各类资源,需要主动谋求发展。在案例中,Y孵化器针对绩效考核不合格的企业及时予以清退,引导在孵企业之间通过良性竞争实现自身发展,降低了初创企业通过欺骗、隐瞒获取补贴的机会主义行为。

表7 动态管理数据例证

Tab.7 Data illustration of dynamic management

冲突情境动态管理数据例证在孵企业机会主义行为激励发展在孵企业运营一年后,Y孵化器会对其进行考核,并对90分及以上的企业保持重点关注,纳入预投资范围,给予优先扶持(M1)Y孵化器定期在微信公众号的孵化撷英栏目中推送优质在孵企业信息(R2)J(优质在孵企业)代表Y孵化器参加路演大赛,获得“优秀项目”称号;赛后,项目方和创投机构、第三方机构开展交流对接(R1)Y孵化器多次邀请市中小企业服务中心、区科技局领导和专家对在孵企业进行专门的政策解读(R2)及时清退Y孵化器严格制定初创企业筛选标准和考核指标,对考核不合格的企业不再给予优惠支持,并予以淘汰,将其清退出孵化场地(M1)

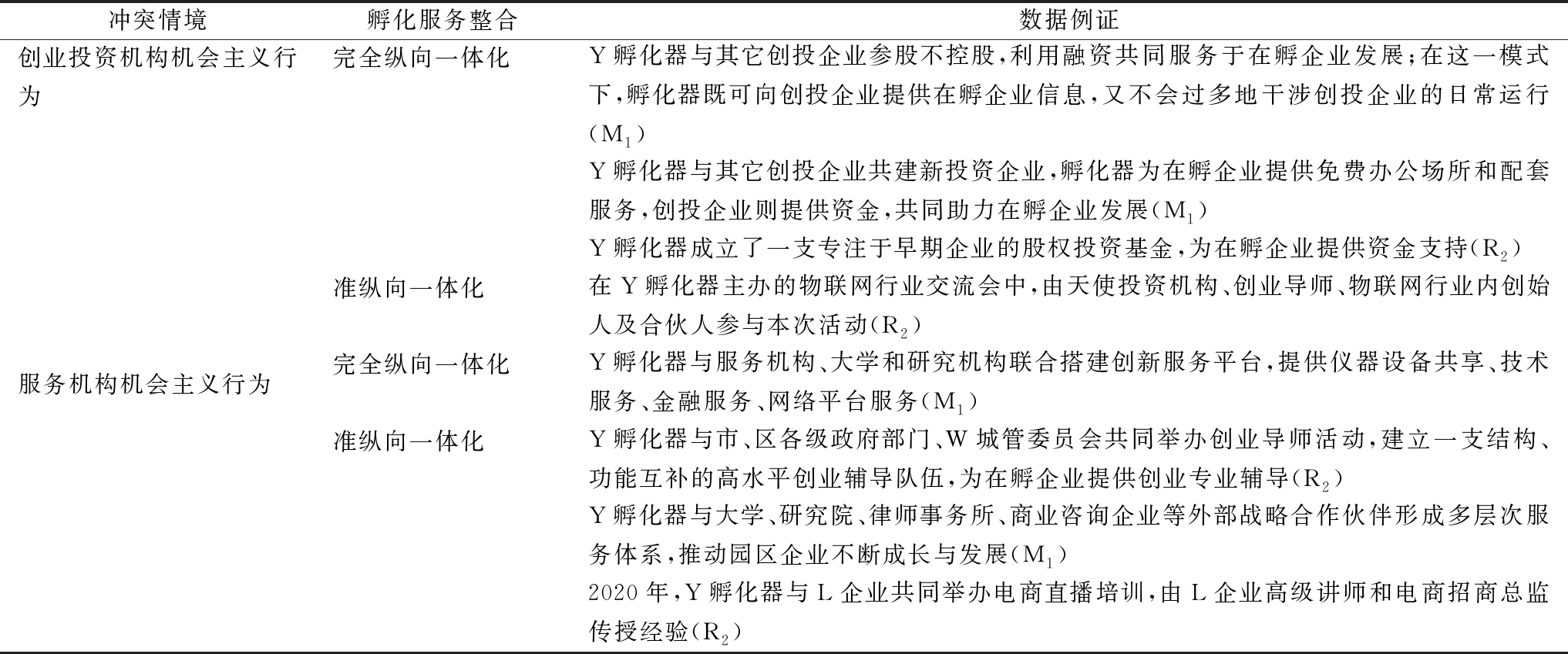

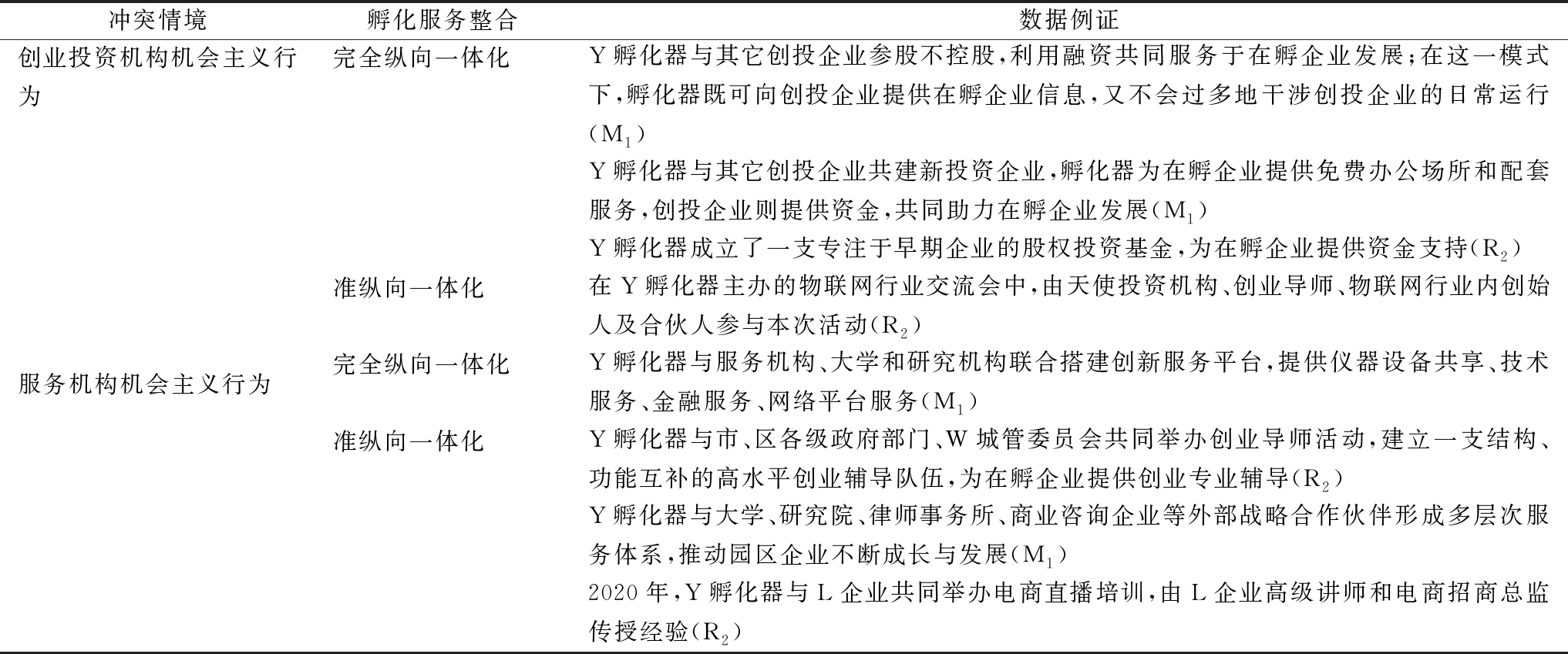

4.5 孵化服务整合

孵化服务整合是指科技企业孵化器整合商业咨询、政策申报、投融资等具有高附加值的无形服务。传统上,科技企业孵化器为在孵企业提供租金低廉的办公空间和共享设备,或者为孵化服务供需双方提供交易平台以赚取中介收入或佣金。虽然孵化器的存在一定程度上能够减少供需双方的信息不对称,但难以监督合作过程中供方的专用性资产投入。案例显示,Y孵化器通过完全纵向一体化和准纵向一体化设计,在原有办公设施的基础上整合孵化服务,减少创业投资机构、服务机构的机会主义行为(见表8)。

(1)完全纵向一体化是指组织为避免交易中的机会主义行为、降低市场交易成本[34],用基于劳动力的要素契约替代基于产品/服务的商品契约,实现组织实体边界拓展[35]。Y孵化器主要以参股不控股、共建和自建方式实行完全纵向一体化管理,以引入附加值更高的商业咨询、投融资等孵化服务。基于完全纵向一体化设计,孵化器与创业投资机构、服务机构之间从市场化交易转向获得组织所有权,在一定程度上能够强化对创业投资机构、服务机构的监督和管理,保障专用性资产投入。此外,基于网络效应,孵化器以专业服务吸引更多优质初创企业入驻。

表8 孵化服务整合数据例证

Tab.8 Data illustration of incubation service integration

冲突情境孵化服务整合数据例证创业投资机构机会主义行为完全纵向一体化Y孵化器与其它创投企业参股不控股,利用融资共同服务于在孵企业发展;在这一模式下,孵化器既可向创投企业提供在孵企业信息,又不会过多地干涉创投企业的日常运行(M1)Y孵化器与其它创投企业共建新投资企业,孵化器为在孵企业提供免费办公场所和配套服务,创投企业则提供资金,共同助力在孵企业发展(M1)Y孵化器成立了一支专注于早期企业的股权投资基金,为在孵企业提供资金支持(R2)准纵向一体化在Y孵化器主办的物联网行业交流会中,由天使投资机构、创业导师、物联网行业内创始人及合伙人参与本次活动(R2)服务机构机会主义行为完全纵向一体化Y孵化器与服务机构、大学和研究机构联合搭建创新服务平台,提供仪器设备共享、技术服务、金融服务、网络平台服务(M1)准纵向一体化Y孵化器与市、区各级政府部门、W城管委员会共同举办创业导师活动,建立一支结构、功能互补的高水平创业辅导队伍,为在孵企业提供创业专业辅导(R2)Y孵化器与大学、研究院、律师事务所、商业咨询企业等外部战略合作伙伴形成多层次服务体系,推动园区企业不断成长与发展(M1)2020年,Y孵化器与L企业共同举办电商直播培训,由L企业高级讲师和电商招商总监传授经验(R2)

(2)准纵向一体化是指组织通过基于信任和声誉的关系契约,加强与上下游组织之间的利益联结[36]。虽然组织实体边界未得到拓展,上下游组织却被纳入追求共同利益的虚拟边界。如Y孵化器在发展过程中与商业咨询企业、律师事务所等服务机构达成战略合作协议,彼此之间存在交易关系,能够降低对方的机会主义行为。

综上所述,本文基于案例分析,归纳出科技企业孵化器利益相关者协调机制模型(见图2)。第一,通过文化协同协调利益相关者间的利益分歧。科技企业孵化器一方面从利益相关者的不同文化倾向中寻找价值观、使命等内在精神文化的共同点,促使各利益相关者结成目标实现体;另一方面,科技企业孵化器作为“桥梁”,促进利益相关者对不同制度、规章、规则等的了解,抑制由利益相关者利益分歧引起的目标不一致。第二,通过分散控制协调利益相关者权力配置。科技企业孵化器通过委托代理关系和组织结构扁平化对剩余控制权进行配置,使各利益相关者权利得以保障,进而抑制由利益相关者权力配置不合理引发的权力争夺。第三,通过动态管理和孵化服务整合协调由“利益—权力”不对称引发的利益相关者机会主义行为。针对在孵企业,科技企业孵化器根据绩效评估结果采取针对性措施,促进企业之间的良性循环,实现孵化器对在孵企业的动态管理,进而抑制其机会主义行为。针对创业投资机构和服务机构,科技企业孵化器通过基于劳动力的要素契约和基于信任、声誉的关系契约实现孵化服务整合,保证其与在孵企业合作时的专用性资产投入,进而减少机会主义行为。

5 结论与展望

本文结合Y孵化器的发展实践,运用探索性案例研究法,基于利益相关者理论回答“科技企业孵化器如何协调利益相关者间冲突”这一问题。通过案例证据和理论演绎,本文提炼出冲突源、文化协同、分散控制、动态管理和孵化服务整合5个核心构念,并进一步构建科技企业孵化器利益相关者协调机制模型(见图2)。

5.1 理论贡献

本文理论贡献主要体现在以下两个方面:

(1)现有研究主要围绕项目协调、行业协调、供应链协调展开,在实际应用中未考虑利益相关者属性,忽略了导致主体间冲突的根源。本文基于专用性资产投入识别孵化器利益相关者,基于“利益—权力”结构对利益相关者进行分类,并归纳出3类冲突源,丰富了利益相关者协调领域研究。

(2)现有研究基于不同视角强调科技企业孵化器多主体参与特征及其带来的冲突问题,缺乏对主体冲突根源及协调机制的讨论。本文通过案例分析构建科技企业孵化器利益相关者协调机制,包括通过文化协同协调由利益分歧引发的利益相关者目标不一致,通过分散控制协调由权力配置不合理导致的利益相关者权力争夺,通过动态管理和孵化服务整合协调由“利益—权力”不对称引发的利益相关者机会主义行为,为各利益相关者的“利益—权力”分散对称配置、彼此间关系的有序运行提供了重要参考依据。

5.2 研究启示

在参与主体多元化和异质性背景下,本文为科技企业孵化器协调彼此间冲突、实现关系有序运行提供以下启示:

(1)集聚创新创业要素、实现外部资源内部化,提升孵化服务质量。除提供办公场所、共享设施等基础服务外,孵化器还应联合创新创业主体集聚优势资源,为在孵企业提供专业化服务,并培育自身孵化能力。如与当地政府、创业投资机构、服务机构、大学和研究机构建立战略合作关系,组建创业辅导队伍,形成多层次服务体系,实现在孵企业对孵化器的反哺,吸引优质合作伙伴入驻。

(2)配备专业化管理团队,赋予管理者、员工利益和权力,提高管理的有效性。如通过薪酬激励体系提高管理者和员工利润分成。此外,依托行业龙头企业建设的孵化器,应把握建设主体与孵化器内部管理团队之间的控制权分配,一是要避免建设主体权力过于集中,二是要防止管理团队滥用权力。

(3)通过开展各类活动,增强利益相关者之间的交流与互动,形成目标与利益共同体。如通过组织党建活动、读书分享会等寻找利益相关者内在精神文化的共同点;针对主体间的外在制度差异,邀请各级政府领导和专家对政策进行解读,科学规划自身发展,全面提升在孵企业对政策的理解和认识。

5.3 不足与展望

本文存在如下不足:第一,仅选取一家科技企业孵化器进行分析,未来可采用多案例、数理模型及大样本实证方法展开研究。第二,仅考虑科技企业孵化器各利益相关者的“利益—权力”结构,未来可补充孵化器各利益相关者访谈并将其作为研究焦点。第三,未考虑各利益相关者“利益—权力”结构的动态变化。事实上,孵化器与利益相关者之间的互动往往围绕某个初创企业的孵化活动展开。在不同孵化阶段,各利益相关者投入的专用性资产不同,“利益—权力”结构自然也不同。未来可聚焦具体孵化企业,分析从入孵到出孵不同阶段各利益相关者之间的冲突及协调机制。

参考文献:

[1] 陆云波,邓婧. 科技企业孵化器与企业孵化器的联系与区别——基于时空背景转换的分析及启示[J]. 自然辩证法通讯,2018,40(3):87-94.

[2] 蔺全录,朱建雄. 我国科技企业孵化器发展现状及对策研究[J]. 科技管理研究,2019,39(14):32-41.

[3] M'CHIRGUI Z,LAMINE W,MIAN S,et al. University technology commercialization through new venture projects:an assessment of the French regional incubator program [J]. Journal of Technology Transfer,2018,43(5):1142-1160.

[4] 吴瑶,陈帆,蒋开东. 科技企业孵化器价值创造路径研究[J]. 中国科技论坛,2017,33(12):97-105.

[5] ZHANG Z,MIN M.Research on the NPD coordination, knowledge transfer process and innovation performance of interfirm projects in China[J].Asia Pacific Journal of Management, 2021:1-26.

[6] SORENSEN C H,LONGVA F. Increased coordination in public transport-which mechanisms are available[J]. Transport Policy,2011,18(1):117-125.

[7] DRIESSEN P H,HILLEBRAND B. Integrating multiple stakeholder issues in new product development:an exploration [J]. Journal of Product Innovation Management,2013,30(2):364-379.

[8] DAVID N A,RAHMAN S. Small business incubators:a positive environment for entrepreneurship [J]. Journal of Small Business Management,1985,23(3):12.

[9] VAN WEELE M,VAN RIJNSOEVER F J,NAUTA F. You can't always get what you want:how entrepreneur's perceived resource needs affect the incubator's assertiveness [J]. Technovation,2017,59:18-33.

[10] BRUNEEL J,RATINHO T,CLARYSSE B,et al. The evolution of business incubators:comparing demand and supply of business incubation services across different incubator generations [J]. Technovation,2012,32(2):110-121.

[11] MCADAM M,MCADAM R. High tech start-ups in university science park incubators:the relationship between the start-up's lifecycle progression and use of the incubator's resources [J]. Technovation,2008,28(5):277-290.

[12] WANG Z X,HE Q L,XIA S M,et al. Capacities of business incubator and regional innovation performance [J]. Technological Forecasting and Social Change,2020,158(7):120-125.

[13] WALTER H,PLOSILA D N A. Small business incubators and public policy implications for state and local development strategies [J]. Policy Studies Journal,1985,13(4):729-734.

[14] TANG M F,WALSH G S,LI C W,et al.Exploring technology business incubators and their business incubation models:case studies from China [J].Journal of Technology Transfer,2021,46(1):90-116.

[15] APA R,GRANDINETTI R,SEDITA S R. The social and business dimensions of a networked business incubator:the case of H-Farm [J]. Journal of Small Business and Enterprise Development,2017,24(2):198-221.

[16] 尤荻,戚安邦. 科技企业孵化器知识服务互动模式研究——以天津市科技企业孵化器为例 [J]. 科技进步与对策,2013,30(1):1-4.

[17] HAUSBERG J P,KORRECK S. Business incubators and accelerators:a co-citation analysis-based,systematic literature review [J]. Journal of Technology Transfer,2018,45(1):151-176.

[18] LALKAKA R. Best practices in business incubation:lessons (yet to be) learned[C]//European Union-Belgian Presidency. International Conference on Business Centers:Actors for Economic & Social Development. Brussels:2001.

[19] 胡锴. 制度理论中的混合组织:一个案例研究框架[J]. 华东理工大学学报,2019,34(6):37-47.

[20] BENHABIB J,RUSTICHINI A.Social conflict and growth [J].Journal of Economic Growth,1996,1(1):125-142.

[21] 连宏萍,张嫒,曾元. 制度适应理论视角下征地冲突及其化解——以北京新机场征地拆迁为例[J]. 中国行政管理,2017,33(12):119-124.

[22] OKHUYSEN G A,BECHKY B A. Coordination in organizations:an integrative perspective [J]. Academy of Management Annals,2009,3(1):463-502.

[23] ADLER P S. Market,hierarchy,and trust:the knowledge economy and the future of capitalism [J]. Organization Science,2001,12(2):215-234.

[24] PAROLIA N,GOODMAN S,LI Y,et al. Mediators between coordination and IS project performance [J]. Information & Management,2007,44(7):635-645.

[25] CHEN Q,HALL D M,ADEY B T,et al. Identifying enablers for coordination across construction supply chain processes:a systematic literature review [J]. Engineering Construction and Architectural Management,2020,28(4):1083-1113.

[26] 孟钟剑,张坤令. 基于利益相关者视角的公司治理协调原理[J]. 财会通讯,2009,30(21):137-139.

[27] 李亮,刘洋,冯永春. 管理案例研究:方法与应用[M]. 北京:北京大学出版社,2020.

[28] 毛基业. 运用结构化的数据分析方法做严谨的质性研究——中国企业管理案例与质性研究论坛(2019)综述[J]. 管理世界,2020,36(3):221-227.

[29] 盛亚等. 企业技术创新管理:利益相关者方法[M]. 北京:光明日报出版社,2009.

[30] 张绍丽,于金龙. 产学研协同创新的文化协同过程及策略研究[J]. 科学学研究,2016,34(4):624-629.

[31] 陈宏辉,贾生华. 企业利益相关者的利益协调与公司治理的平衡原理[J]. 中国工业经济,2005,22(8):114-121.

[32] 刘有贵,蒋年云. 委托代理理论述评[J].学术界,2006(1):69-78.

[33] 王晓玲,陈艳,杨波. 互联网时代组织结构的选择:扁平化与分权化——基于动态能力的分析视角[J]. 中国软科学,2020,35(S1):41-49.

[34] WILLIAMSON O E. The vertical integration of production market failure considerations [J]. American Economic Review,1971,61(2):625-635.

[35] 刘源,王斌,朱炜. 纵向一体化模式与农业龙头企业价值实现——基于圣农和温氏的双案例研究[J]. 农业技术经济,2019,38(10):114-128.

[36] 万俊毅. 准纵向一体化、关系治理与合约履行——以农业产业化经营的温氏模式为例[J]. 管理世界,2008,24(12):93-102,187-188.

(责任编辑:王敬敏)