Research on the Processing Procedure of Research Misconduct:Comments on the "Rules for Investigation and Handling of Cases of Scientific Research Integrity (Trial)"

Wang Jixia,Yin Jiaxi

(School of Humanity and Social Science,University of Science and Technology Beijing,Beijing 100083,China)

Abstract:Research misconduct have always been the phenomena resisted by the academia.In recent years, it has occurred frequently, among which Zhai Tianlin incident and gene editing baby incident have become hot topics among the public.The impact of these events prompted the academic community, universities, education management departments and science and technology management departments to strengthen the investigation of scientific research misconduct, and also led to a large increase in the number of reported cases of scientific research misconduct by the public.While the phenomena attract great public attention, government departments have continuously issued corresponding documents to strengthen the construction of scientific research integrity.For example, the opinions on Further Strengthening the Construction of Scientific Research Integrity jointly issued by the office of the CPC Central Committee and the State Council in 2018 proposed to "adhere to zero tolerance and maintain a high-pressure situation of severely cracking down on acts seriously violating the requirements of scientific research integrity".In 2019, the opinions on further carrying forward the spirit of scientists and strengthening the construction of style and style of study jointly issued by the office of the CPC Central Committee and the State Council stressed that "strengthening the construction of style and style of study and creating a clean and positive scientific research environment" all showed a strict attitude of zero tolerance for scientific research misconduct.

In this context, in September 2019, the rules for investigation and handling of scientific research integrity cases (Trial) jointly issued by the Ministry of Science and technology and other 20 ministries and commissions have constructed the scientific research misconduct as a whole for the first time (scientific research integrity cases) the investigation and handling process system defines the responsibilities of various departments in handling scientific research misconduct cases, and integrates the previous decentralized regulations of various science and technology that there are specific and unified procedures for the investigation and handling of scientific research misconduct cases.the "rules for investigation and handling of cases of scientific research integrity (Trial)"has constructed the overall investigation and processing procedures of scientific research misconduct, which is a milestone document for the construction of scientific research integrity in China.

However, the "Investigation and Handling Rules of Scientific Research Integrity Cases (Trial)" can not really solve the problems such as the diversity of investigation subjects, the confusion between factual problems and academic problems, the lack of fairness of procedural rules and the lack of relief channels.It is necessary to learn from the experience of regulation of scientific research misconduct in the United States, make up for the lack of self-discipline in the scientific community through legal procedures, constantly improve the processing procedures of scientific research misconduct in the endogenous mechanism, force the investigation departments to standardize the internal investigation and processing procedures through legislative and judicial intervention in the external constraints, and construct the combination of self-discipline and external constraints of legal rules so as to purify the academic circles and promote "rejuvenating the country through science and technology".

The investigation of scientific research misconduct in the United States has experienced a process of extinction of "Scientific Dialogue", that is, in the past, scientists in the scientific community collected and reviewed relevant evidence.Because this model ignored and avoided the legitimacy of the investigation procedure, and the process was very slow, "for the investigation procedure of federal agencies, this is a bad model".Therefore, the development of the investigation and punishment procedure of scientific research misconduct has adopted a formal "legal model".Now the United States has established a complete and efficient processing program.Judicial review attaches great importance to the protection of the substantive rights (property rights, freedom rights, etc.) of the respondents in the investigation and handling procedures of academic / scientific research misconduct.China's handling of scientific research misconduct has also experienced a slow transition from "Scientific Dialogue" to the current limited introduction of public power and law The text has the characteristics of strong attribute of public power and weak judicial intervention and protection.In China's judicial practice, the judicial review of scientific research misconduct has achieved a certain degree of breakthrough.Although scientific research and academic behavior enjoy greater freedom and autonomy because of their professionalism and self-discipline, state supervision should maintain a relatively positive position and attitude when academic autonomy is suspected of "professional abuse".Therefore, the court should have the right to review the cases of scientific research misconduct, and China's norms of scientific research misconduct should also undergo a transformation from "Scientific Dialogue" to legal model, which shall urge the investigation department to standardize the internal investigation and handling procedures through necessary judicial intervention to realize procedural legitimacy, build a scientific research integrity construction system combining the self-discipline constraints of the scientific community and the external constraints of legal rules, so that research misconduct could be prevented not only because of severe punishment, but also good governance and self-conscience to truly purify the academic community and promote" rejuvenating the country through science and technology ".

Key Words:Research Misconduct; Handling Procedures; Research Integrity

0 引言

科研不端(scientific/research misconduct)、科研失信(scientific/research dishonest)一直以来是学术界共同抵制的现象。关于科研不端与科研失信的概念使用,《科研诚信案件调查处理规则(试行)》使用的是科研失信,教育部、科技部、国家自然科学基金委此前的规章和规范性文件均使用科研不端,美国联邦资助机构使用的是科研不端,二者在内涵外延上无本质区别,故本文均使用“科研不端”这一概念。近年来科研不端事件频发,其中,翟天临事件、基因编辑婴儿事件成为公众热议的话题。这些事件的影响促使学术共同体、高校、教育管理部门、科技管理部门对科研不端行为加大查处力度,同时,公众对科研不端行为举报案件大量增加。在全民对科研不端现象给予高度关注的当下,政府部门连续出台相应文件加强科研诚信建设,如中办国办于2018年联合发布《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》,提出“坚持零容忍,保持对严重违背科研诚信要求行为严厉打击的高压态势”;2019年中办国办联合发布《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》,强调“加强作风和学风建设,营造风清气正的科研环境”。以上文件精神均表明对科研不端“零容忍”的严厉态度。在这一背景下,2019年9月由科技部等20个部委联合印发的《科研诚信案件调查处理规则(试行)》(以下简称《处理规则》)第一次从整体上构建科研不端行为(科研诚信案件)调查处理流程体系,明确各部门处理科研不端案件的职责,整合此前各个科技基金资助机构和教育部门的分散规制,使得科研不端案件调查处理有具体统一的程序可依循。《处理规则》作为中国科研不端治理中里程碑式的文件,值得对其重要贡献与不足、未来需要完善之处进行深入分析和总结。

目前国内学界对科研不端的研究主要聚焦于科研诚信、科研不端概念分析[1-2],科研诚信或科研不端行为原因分析[3],以及科研不端治理对策与法律规则等[4-5]。 《处理规则》出台后,也有相关研究专门针对《处理规则》的价值准则和范围、程序、保障等进行评价[6]。国外学者对科研不端的研究偏重于科研不端的定义[1,7],从法律角度对科研不端展开的研究近年来主要聚焦于科研不端行为造成的民事责任[8]、科研不端的刑法规制途径,以及科研不端的查处程序等方面[9]。就《处理规则》本身而言,对科研不端的查处不应仅仅停留在措辞严格的政策文本中,亟待回归到构筑理性的程序制度和追求正当程序原则的内在实质。本文从《处理规则》规范内容出发,以科研不端案件法律程序为基点进行比较分析,对我国科研不端处理程序现状进行梳理,并通过与美国科研不端处理程序进行对比,探究完善我国科研不端程序制度的内在逻辑。

1 我国科研不端案件处理程序现状及司法审查逻辑

1.1 科研不端案件调查处理的规范基础及程序现状

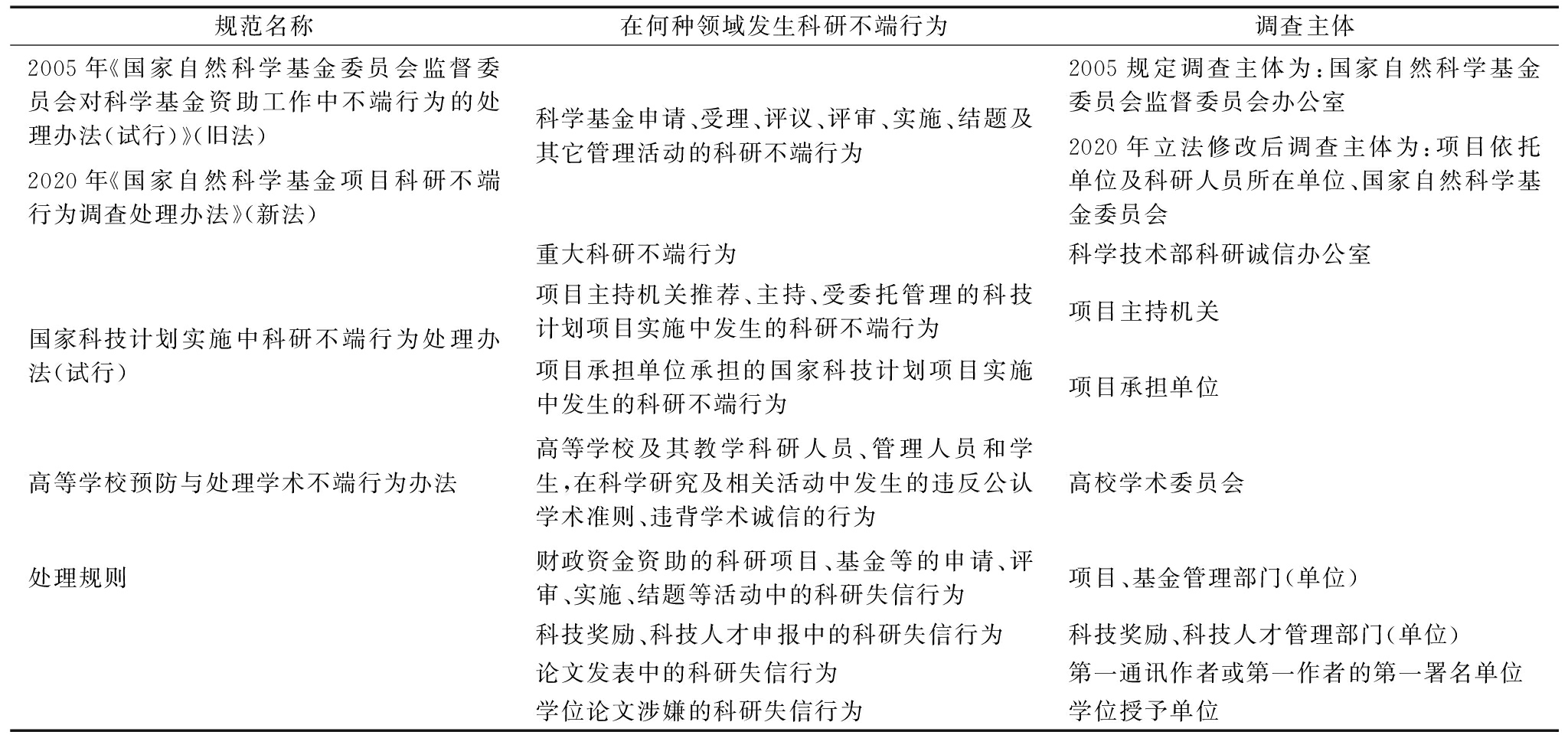

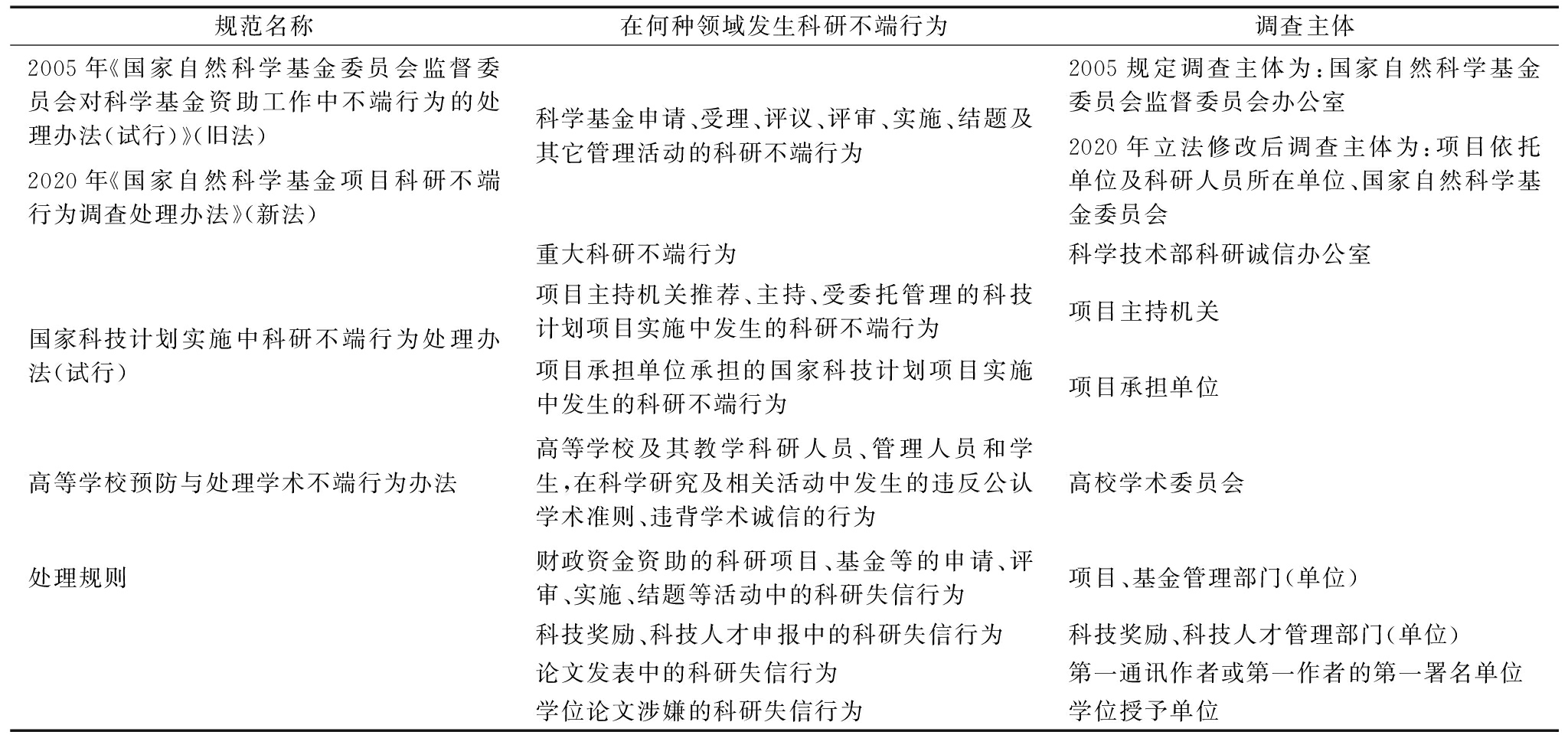

在《处理规则》出台之前,我国对科研不端行为处理的规范依据分散规定于两大领域:一类是各种科技基金资助机构从项目资助角度对科研主体在科研项目承担过程中科研不端行为的处理规则,如2005年国家自然科学基金委员会制定的《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法》(试行)》(该规则于2021年1月1日被2020年11月3日修订的《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》所取代)、科技部于2006年11月发布的规章《国家科技计划实施中科研不端行为处理办法(试行)》,当然,科技部于2020年7月颁布的《科学技术活动违规行为处理暂行规定》进一步针对科研活动中有关单位和人员的违规行为作出相应规制,但该规定重点并非仅规制科研不端行为;第二类是教育主管部门发布的针对高校学术不端行为的处理规则,如教育部于2016年6月发布的规章《高等学校预防与处理学术不端行为办法》。此外,各地方也出台了一些仅在本地区适用的科研不端处理规则,如2019年8月上海市科委出台《关于科研不端行为投诉举报的调查处理办法(试行)》等。本文仅针对国家或国家级资助机构、国家级科研、教育主管部门层面的规则进行分析,国家层面的3部规范与《处理规则》在科研不端行为范围领域、调查主体方面的比较如表1所示。

表1 4个代表性规范比较

Tab.1 Comparison of four representative specifications

规范名称在何种领域发生科研不端行为调查主体2005年《国家自然科学基金委员会监督委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法(试行)》(旧法)科学基金申请、受理、评议、评审、实施、结题及其它管理活动的科研不端行为2005规定调查主体为:国家自然科学基金委员会监督委员会办公室2020年《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》(新法)2020年立法修改后调查主体为:项目依托单位及科研人员所在单位、国家自然科学基金委员会国家科技计划实施中科研不端行为处理办法(试行)重大科研不端行为科学技术部科研诚信办公室项目主持机关推荐、主持、受委托管理的科技计划项目实施中发生的科研不端行为项目主持机关项目承担单位承担的国家科技计划项目实施中发生的科研不端行为项目承担单位高等学校预防与处理学术不端行为办法高等学校及其教学科研人员、管理人员和学生,在科学研究及相关活动中发生的违反公认学术准则、违背学术诚信的行为高校学术委员会处理规则财政资金资助的科研项目、基金等的申请、评审、实施、结题等活动中的科研失信行为项目、基金管理部门(单位)科技奖励、科技人才申报中的科研失信行为科技奖励、科技人才管理部门(单位)论文发表中的科研失信行为第一通讯作者或第一作者的第一署名单位学位论文涉嫌的科研失信行为学位授予单位

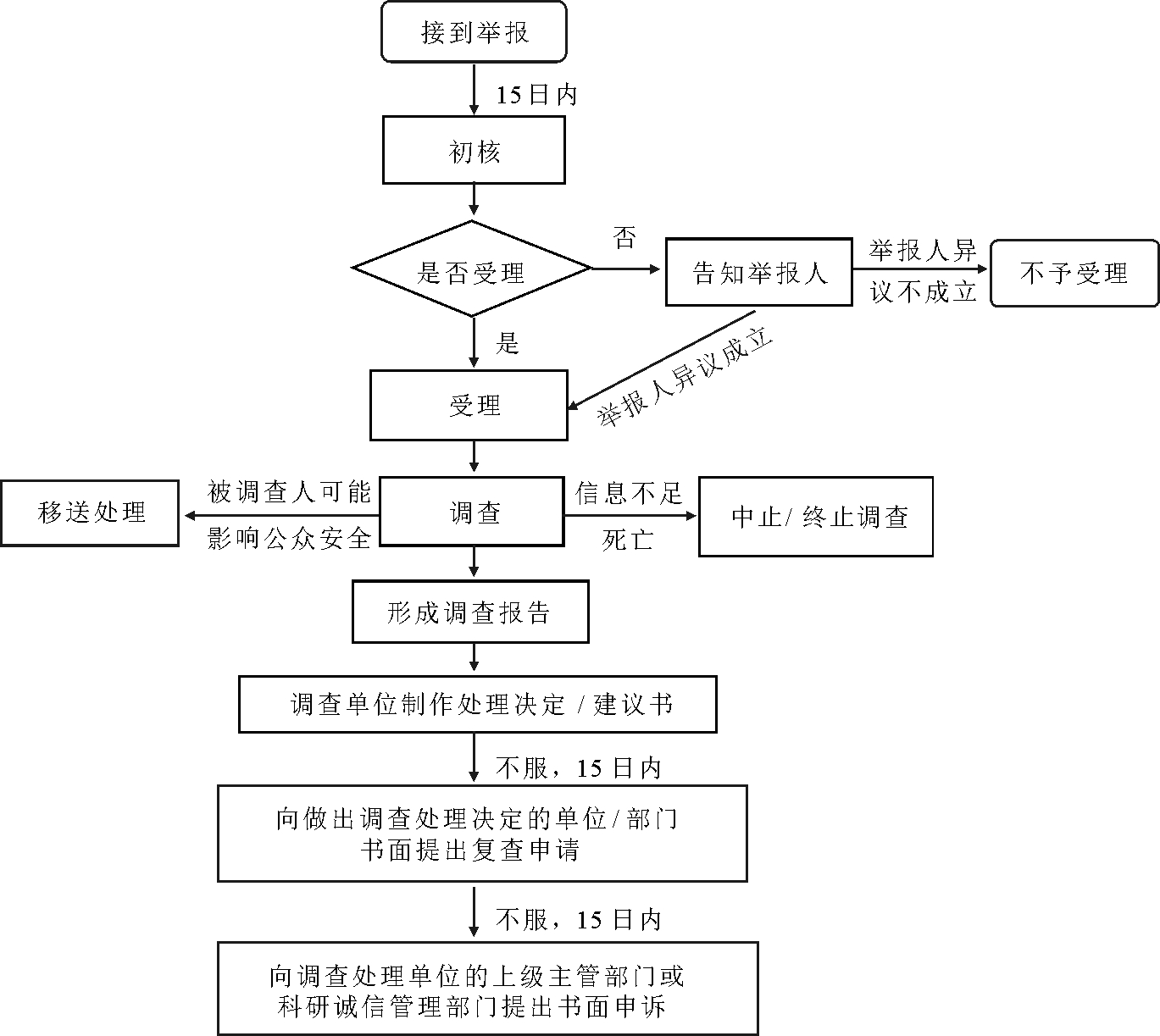

《处理规则》对此前分散的科研或学术不端规范进行了整合,其中最突出的整合来自于对科研不端处理程序的整合与规范。整合之后具体的调查程序见图1,其对科研不端及失信行为所规范的统一处理程序具有显而易见的进步意义。《处理规则》首先对科研失信行为(科研不端)的概念作出了具体界定,同时明确了科研失信行为调查的组织和程序,最后清晰地阐述了对科研不端行为惩戒处理的规范进路。

1.2 科研不端处理行为的司法审查实践:以处理程序为核心的审查逻辑

尽管《处理规则》本身并未对处理决定、复审决定是否可以由法院进行司法审查进行规定,但我国对科研不端处理规范遵照的是一种自上而下的构建方式,科研不端的调查和处理行为应当属于行政法律关系的范畴,遵循相应程序规则[10]。根据我国《行政诉讼法》关于受案范围的规定,调查处理行为可以成为法院审查的对象。从目前我国司法审查实践来看,对科研不端处理行为的审查具有以下两方面的特点:

(1)法院受理的行为包括两类:一类是高校等学位授予单位基于科研不端原因作出的撤销学位决定,如于艳茹诉北京大学撤销学位行政案件[11];第二类是科研或教育行政主管部门作出的科研不端举报或申诉案件处理决定,如李丹青起诉浙江省教育厅、中华人民共和国教育部行政案件[12]。

(2)法院的审查核心是上述行为的程序是否符合正当程序要求。无论是学校的撤销学位行为,还是教育或科研行政主管部门作出的处理决定,法院基于尊重学术自由的考虑,均不会进行学术判断或对是否存在科研不端作出判断,而是审查被告作出的处理行为是否符合程序要求,具有明显的谦抑性[13]。在于艳茹诉北京大学撤销学位行政案件中,法院认为:北京大学“作出《撤销决定》前未让原告申辩,侵犯了原告的申辩权”,“被告未告知原告救济途径及期限,侵犯原告的救济权利”,因此,撤销了其作出的《撤销学位决定》[11];在李丹青案中,法院认为“教育厅直接组织调查处理时的案件通常较为重大”,“因此,教育厅在直接组织调查处理时应当秉持更为严格的程序规定,遵循基于程序正当性考量的其它要求”,最终认定教育厅的行为违法,并撤销了教育部的复议决定[12]。

2 我国科研不端案件处理程序存在问题分析

《处理规则》对我国科研不端案件处理程序进行了一定程度的整合,但目前从规范本身和规范与司法实践的衔接来看仍然存在以下问题:

(1)科研不端案件调查处理主体种类较多,权限划分不清晰且存在对科学领域的人为割裂。在《处理规则》出台之前,3个部门或单位规章和规范都对不同领域发生的科研不端行为的调查主体、处理方式和具体程序作出了有关规制,但是,许多科研项目是在多个部门或基金支持下展开运行的,因此,3个部门在各自领域施行的科研不端处理办法会导致“各自为政”的现象产生,不利于对科研不端行为整体现象的惩处和防治。因此,《处理规则》的出台能够有效缓解这一割裂现状,实现从单一主体到多主体协同管理[7],呈现整合后调查处理主体更趋多样化的局面。主体多样化的原因,一方面是考虑到对不同科研不端行为处理方式的具体对待,另一方面是与中办国办文件涉及的主体一致。但众多调查主体之间的权限划分不清晰,不同主体之间存在对同一科研不端行为均有处理权限的情形应当如何处理和划分并未明确。而且,将哲学社会科学与自然科学划分为两大领域分别由社科院和科技部统筹管理的做法人为割裂了科学研究的对象:未来的新兴领域和社会科学与自然科学的交叉领域如何判定统筹管理的主体?调查主体众多和科学领域的人为分割是《处理规则》在主体方面最大的问题。

(2)处理程序本身的设计存在事实问题与学术问题混淆、听证制度缺失等问题。首先,《处理规则》调查程序中规定“调查应包括行政调查和学术评议”(第十七条),“行政调查”调查的是事实问题,而“学术评议”调查的是学术问题,但行政调查和学术评议的两个调查机构对事实与学术问题拥有的调查职能在现实中很难做到泾渭分明。以高校内部的学术委员会和学位评定委员会为例,学术委员会是校内行使学术权力的最高学术机构,学位评定委员会是兼具行政权力与学术权力的复合型机构[14],那么在因学术不端而撤销学位的案件中,学位评定委员会是处理学术问题还是事实问题?此外,《处理规则》对于行政调查和学术评议的顺序未作明确划分,究竟是行政调查先于学术评议,还是学术评议优先,或二者同时进行?对于此类模糊的规定需要进一步明晰。

其次,《处理规则》在具体处理程序中并未规定听证制度。虽然《处理规则》第二十七、四十四和四十八条规定,调查机构在作出处理决定之前需要听取陈述和申辩以及规定回避、重大案件信息公开制度,但是,缺少听证制度有关规定。而此前的《国家科技计划实施中科研不端行为处理办法(试行)》第二十七条规定“科研不端行为影响重大或争议较大的,可以举行听证会”,《高等学校预防与处理学术不端行为办法》第二十一条规定“学术委员会认为必要的,可以采取听证方式”。听证制度是行政法中正当程序原则的重要且具体展现,忽视听证制度以及省略对听证对象的意见征求程序都有悖于“自然正义”所要求的程序正当。

(3)处理程序缺少对处理结果或复查结果的司法救济规定。《处理规则》对处理程序的规定涵盖从调查、处理到申诉复查的流程,但未规定对调查结果或处理结果能否进行诉讼救济。因为科研不端行为的处理涉及学术自由、科学共同体的科学自由、被处理人和举报人的基本权利,法律是否有必要介入以及法律如何介入均为处理程序的重要内容。从提高处理决定的公正性和保护被处理人、举报人的基本权利角度,该类行为应当属于行政诉讼的受案范围。当然,法院对此进行审查应当仅限于形式或程序审查。

(4)对期限、追溯时效等重要问题均未进行规定。首先,《处理规则》与此前其它单行的规章、规范性文件之间的关系并未明确,相互之间规定内容发生冲突时存在适用依据不明确的问题。如有关被处理人的救济程序中,《处理规则》第四十条规定,“当事人对处理决定不服,可以在收到处理决定书之日起15日内提出复查申请”。若科研诚信案件发生在高等学校内或者国家科技计划中,则当事人依据《高等学校预防与处理学术不端行为办法》第三十三条规定,“举报人或者学术不端行为责任人对处理决定不服的,可以在收到处理决定之日起30日内,以书面形式向高等学校提出异议或者复核申请”,或者依据《国家科技计划实施中科研不端行为处理办法(试行)》第二十九条“被处理人或实名举报人对调查机构的处理决定不服的,可以在收到处理决定后30日内向调查机构或其上级主管部门提出申诉”,那么被处理人的救济期限究竟适用哪个规定?是遵从特别法优于一般法还是适用新法优于旧法的原则并未明确。

其次,不论是新出台的《处理规则》,还是以往的三部规章和规范,都未明确规定科研不端行为的追溯时效,那么是否意味着对于科研不端行为要适用终身追责制?是否应该引入调查处理程序的时效制度?

此外,《处理规则》第二十八条规定了10种处理措施,并且对被调查人情节轻重的认定和从轻及从重的处理规定较多,但是,如何界定被调查人情节轻重或者无过错程度,该规则并未给予清晰规定。

3 美国科研不端查处程序比较与镜鉴

3.1 美国科研不端行为处理机制

美国科研不端监管机制自20世纪80年代起开始建立,经过40年的发展,经历了从重视科研不端、惩治与规范科研不端,到预防与教育科研诚信、科学共同体全面参与的科研生态体系阶段[15]。美国的科学研究形式主要表现为纯粹科学取向和利益取向两种:纯粹科学取向的研究主题主要来自于自身学科发展需求,研究经费来源于学术机构内部;而利益取向的研究主题和经费支撑来自于外部资助机构[16]。美国也由这两种不同的研究形式发展出了两套不同层级的科研不端治理模式:一方面主要由大学或者专业协会等研究机构自身承担起内部发生的科研不端案件查处职责;另一方面,当有关科研不端行为是在联邦拨款或合同资助的项目中发现时,联邦政府成立的专门机构有权对此类行为进行调查。由于科学界不断接受美国联邦政府的资助,使得对科研不端行为的监督方式由研究机构内部逐渐转为外部监督,即对科研失范行为的监督模式“从非正式的、以科学为导向的模式转变为正式的、以过程为导向的范式”[17],具体而言,这种范式主要表现为处理不端行为的正当法律程序。

目前基于联邦资助而引发的科研不端行为处理机构主要是各类联邦政府设立的科学基金会内部的科研诚信相关机构。美国国家科学基金会(National Science Foundation,简称NSF)和美国健康与人类服务部(The Department of Health and Human Service,简称HHS)是美国科学界最有代表性的两个联邦资助机构,其对科研不端的规制具有较强典型性。美国健康与人类服务部下设科研诚信办公室(Office of Research Integrity,简称ORI),美国国家科学基金会有监察长办公室(Office of Inspector General,简称OIG),两个办公室各自形成一套完备规范的科研不端行为处理程序,构建了完整的科研不端行为调查流程。ORI调查流程开展的法规依据是HHS下属的公共健康部(Public Health Services,简称PHS)制定的《公共健康领域的科研不端处理规范》(Public Health Service Policies on Research Misconduct; Final Rule,42 CFR Parts 50 and 93)[18];而OIG遵照的规范是由NSF制定的研究不端行为条例,该条例也被纳入联邦法规(Code of Federal Regulations,简称CFR)第45篇的第689部分[19]。按照上述两个规定,ORI的调查程序包括举报、初步评议、询查、调查、机构评定、科研诚信办公室审核、健康与人类服务部裁决、听证会和行政处罚9个阶段。OIG 的调查程序也涵盖接受举报、初步询查、调查、监察长办公室审查、科学基金会审查监察长办公室处理建议、科学基金会副主任作出裁决和行政处罚等阶段。相较而言,ORI的程序规定更加细密周全,而OIG的调查则更加强调程序中的保密性、科学性、有效性和公正性。

3.2 美国科研不端行为处理程序分析及比较:以HHS和NSF为例

(1)询查阶段:正式调查程序的开展是否必要。美国学界认为,调查的开展是正式程序中最为重要和关键的一步,无论调查结果如何,调查行为本身对于被调查者的名誉都存在不利影响,即使最后证明被调查者是清白的,这种不利影响在较长一段时间内都难以消除。因此,在开始正式调查程序之前,研究机构首先应当进行一个必要的事实调查(fact finding),也即询查(Inquiry),ORI和OIG在开展正式调查之前都必须经历询查过程。一般来说,是否开展询查需符合3个条件,一是举报者提供了较为充分的信息或证据;二是被举报者所属机构受到HHS或NSF的资助;三是被举报的不端行为符合两个机构对科研不端行为的定义,即捏造、伪造或剽窃(fabrication, falsification, or plagiarism)[19]。询查阶段的目的在于就现有证据以及举报人的证词等作出初步评定以确定是否有足够充分的证据证明科研不端行为已然发生。值得注意的是,OIG在询查阶段会向被举报人发函要求其对被指控的不端行为作出说明,如果OIG得到满意的答复且认为被举报人并不存在不端行为,则OIG会终止程序,不再进行下一步调查。此外,虽然询查仅是一种初步的事实调查,但是为了避免“秘密行政”(clandestine administrative activity)情况的出现,在这一阶段也应当保证被举报人的出席资格以及提出问题、说明理由等权利。

(2)证据、举证责任与证明标准。无论是审查科研不端案件的联邦法院还是美国学界都普遍认为科研不端行为具有“准犯罪行为”(quasi-criminal)的特质,因而从美国调查科研不端案件的程序编排上也可以看出其对证据、举证责任及证明标准的重视。

首先,存在科研不端行为需要有相应证据予以证明,必须符合一定条件才能认为构成科研不端。根据HHS和NSF出台的规则,确立不端行为必须具备以下证据:一是必须显著偏离于相关研究机构的公认做法;二是不端行为人的主观意图必须是故意、明知或轻率的;三是指控内容必须有充分证据加以证明[19]。其次,关于举证责任的分配问题。一般而言,在科研不端行为案件调查程序中,不应由被调查者“自证清白”,ORI和OIG都负有举证证明被调查者存在科研不端行为的责任。不过在主观层面上,被调查者有义务证明自己不具有欺诈的故意或者证明自己的研究行为不属于调查规则所规制的不端行为的范畴,即被调查者具有对被指控不端行为的积极辩护权。

明确所需证据和举证责任之后,被指控科研不端行为的被举报人可能面临的惩罚措施十分严厉。因此,在科研不端行为案件中,应当采用何种证明标准?这一问题在美国司法界和学界争议较大。就HHS和NSF的规定进行考察,二者都规定了“优势证明标准”(preponderance of evidence)。所谓优势证明标准是指“所提供的信息要比与之相反的信息更能得出这样的结论:争议事实很可能是真实的”。学界的质疑观点在于HHS以及NSF的规定都没有解释为何运用优势证明标准,并且这一标准的适用也没有充分考量科学研究的特质以及个案的特殊性[20]。有学者认为,当被举报人面临科研不端行为指控时,也面临生计和名誉受到严重影响的后果,因此,在调查中对科研不端行为证据的审查至少应采用明确且信服(clear and convincing)这一更高的证明标准[21]。尽管证明标准的观点分歧较大,但现行采纳适用的优势证明标准并不违反联邦宪法中正当程序条款的要求。毕竟对于ORI和OIG来说,其正式调查程序的开展必须以大量充足的证据作为支撑,优势证明标准在很大程度上依然能保障被指控者的权利。

(3)听证程序:保证被调查者的行政参与权。被调查者所拥有的要求听证的权利是由联邦最高法院在罗斯报告(Board of Regents v.Roth)中确立和强调的:“如果某人被控有不诚实或者不道德的行为,那么正当程序赋予其具有在大学官员前反驳这种指控的机会”[22]。HHS和NSF确立的调查程序最大的不同点在于HHS规定了听证程序,而NSF的规则没有确定听证制度,这也使得NSF的程序规则受到学界批评[23]。以HHS制定的听证程序为例,在OIR向被调查者送达最终报告和通知信后的30天内,被调查者有权就调查结果或者行政处罚要求举行听证会。听证权利作为行政参与原则中的核心原则,其最能表现正当程序的要求。被调查者在听证会中享有较为广泛的权利,包括收到具有听证权利的书面通知和提出听证请求的权利、委托辩护律师参与听证会、要求查看调查证据并对有关证人交叉询问、提出证据和提供己方证人以及提出申辩理由等权利。

(4)公平展现:调查和裁决程序分离。在美国,科研不端案件的被调查者从被举报到受到处理裁决的全过程中,其受正当程序保护的权利来源于联邦宪法第十四修正案的规定,即联邦及州未经正当程序不得剥夺个人的生命、自由和财产。出于正当程序的要求,美国学者认为,对科研不端行为的查处程序应分为两个阶段:第一阶段即为调查阶段,此时对于程序的正当性要求不应过于严苛;但是,当调查结束而进入裁决惩处阶段时,会立即危及被调查者财产和人格利益,因此,处于第二阶段的裁决程序应当谨慎地遵照正当程序的要求,给予当事人相应权利,以保障其自身利益。无论是ORI还是OIG塑造的调查程序,其优势均在于构建了内外互动以及层级严密的调查处理制度:首先,作为独立调查机构的ORI和OIG,二者在自行开展调查之前,一般是由HHS和NSF资助的研究机构对其内部人员所涉不端行为进行调查,并且研究机构的取证调查等工作是在两个办公室协助之下开展的;其次,两个办公室根据研究机构的调查结果进行全面审核之后决定是否需要自行调查,或者在没有异议的情况下,在接受调查结论后将结果提交给HHS或NSF的官员进行裁决;最后,由HHS或NSF作出最终裁决以及行政处罚决定,尤其以OIG为例,当OIG将处理建议提交给NSF的副主任后,NSF副主任有权在作出处分前展开进一步聆讯或调查。这种专业化、层级化的调查和裁决程序能有效确保对科研不端行为处理的公平性,并且能有效避免裁决者扭曲调查结果。

(5)科研不端惩处措施。HHS和NSF的规章都详细规定了一系列惩处措施。HHS共规定了对科研行为不端的11种处罚措施[18],大致包括研究报告的撤回、谴责信、暂停或终止资助、合同或合作协议、剥夺获得研究经费和合同的资格、研究机构核查被举报者相关信息和研究数据、研究机构对被调查者进行强制监督、不得再参与资助项目或活动等。NSF也构建了3组不同等级的处置措施[19],第一组是向个人或研究机构发谴责信;第二组是部分或全部暂停资助活动以及限制项目支出等;第三组是最严厉的处罚,即终止资助项目、禁止个人以国家科学基金会审稿人或顾问的身份参与指定项目,以及在限定期内禁止个人或机构参与联邦项目。不难发现,HHS和NSF所规定的处罚措施,其优势在于能够根据不端行为结果层层推进,同时明确了处罚时限。不仅如此,NSF的政策规定还要求裁决者对被调查者采取最终处罚决定时,恪守一定的证明标准并考虑被调查者不当行为的严重程度及其主观意图,以最大化保护被调查者利益。

(6)救济手段:内部申诉与司法裁决相结合。内部救济层面上,HHS和NSF都规定被调查者在收到最终处罚决定之后有权申请复核或内部上诉,在ORI调查程序中,被调查者若不服裁决可向HHS的上诉委员会提出举行听证会,再由主持听证会的行政法官作出支持或驳回被调查者申请的决定;同样地,当被调查者拒绝接受NSF副主任发布的裁决时,其有权向NSF的主任上诉以寻求救济。

虽然HHS和NSF的调查程序规则中并未明确规定被调查者有向法院提起诉讼的权利,但现实中联邦法院对处理科研不端行为案件的判决早已司空见惯。有别于我国《处理规则》中所确立的申诉与复查的内部救济方式,美国联邦法院有权对调查处理结果进行审查并作出裁判:如果科研不端处理行为符合程序和法治要求,则维持原有处理决定;如果违反程序和法治要求,则撤销有关机构和部门对被调查者作出的处罚决定。需要注意的是,此种司法介入也受到联邦行政程序法的限制,即在ORI等机构采取处理措施和作出处罚之前,法院无权审查科研不端调查工作。

4 完善我国科研不端程序制度的建议

4.1 完善内生机制:弥补现有科研不端程序不足及漏洞

(1)明确各调查主体权力分工。如前所述,目前我国关于科研不端处理的四部规章、规范性文件基本处于同一法律位阶,新颁布的《处理规则》仍然不能解决不同调查主体权力竞合的问题。不论是规章与规章之间所规定的不同主体权力的“大竞合”,还是各自规章内部所规范的调查主体权力的“小竞合”(如《处理规则》行政调查和学术评议两个调查主体),都可能影响实际调查处理工作的开展。因此,应当进一步明确不同调查主体的权力内容,以解决实际操作中可能出现的问题。

(2)增设听证制度。《处理规则》规范的是各主体开展的科研不端调查程序,科研不端调查本身具有行政调查色彩,因“听证是行政参与理念的核心要求,为行政参与理念的实现提供了制度保障”[24]。针对我国科研不端调查程序的安排十分有必要增设听证制度,这也是正当程序原则项下的行政参与子原则的必然要求。具体而言,在被调查人即将接受《处理规则》第二十八条所规定的处理措施之前有权向调查处理机构提出听证的请求,调查处理机构在审查申请人听证的理由之后认为其合理正当的,应当举行听证会,以此构造由当事人申请以及机构依职权提出听证的听证制度启动模式。当然,听证的形式是多样的,但无论何种形式,重要的是能充分保障当事人在听证程序中陈述申辩、质询证据和说明理由等权利。

(3)推行调查与裁决分离的程序制度。无论是《处理规则》第二十五条明确的调裁一体的规范内容,还是《国家自然科学基金委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法(试行)》等此前的规定都表明,目前我国对科研不端案件的处理是调查裁决一体的模式。这种模式是行政机构“职能的集合”的展现,会使得行政机构在裁决处理阶段难以拥有“超然的客观心理状态”[25]去倾听和审视当事人的反驳意见。未来根据发展需要,可借鉴美国OIG的处理经验:由OIG进行独立调查,调查结果上报至NSF作深入审查,以决定不端行为是否存在并根据最终结果作出裁决措施。

具体到我国调查处理科研不端案件的实践过程,建议按照调查与裁决职能分离的方式处理科研不端,即负责调查的人员或机构与最终作出处理决定的人员或机构是一定程度分离的。这种分离可以是不同的单位分别负责调查与处理,也可以是同一个单位但由不同的内设部门或人员分别负责调查与处理。目前,国家自然科学基金资助领域的最新立法已经部分体现这一趋势。2005年发布的《国家自然科学基金委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法(试行)》为“监督委员会办公室”设定了调查权、处理权乃至复议权等“权力的集合”,属于典型的调查、裁决合一模式。而2021年1月1日刚刚实施的《国家自然科学基金项目科研不端行为调查处理办法》对2005年的规则进行了修订,第四条、第五条和第十七条规定国家自然科学基金委在保留自行调查权力的基础上,将调查科研不端行为的权力移交、委托相关部门或者下放至依托单位、科研不端行为人所在单位,继而由监督委员会提出处理建议、国家自然科学基金委对监督委员会提出的处理建议进行审查并作出处理决定,一定程度体现了调查与裁决分离的趋势。今后,对科研不端作出调查与处理决定的主体适度分离应当成为科研不端处理领域的通用程序制度。

(4)平衡惩处与救济。科研不端行为一旦予以认定,必然涉及对科研不端的惩处。惩处的设置需要符合以下几个基本原则:一是惩处权力的来源必须有法律或合同依据,属于处理机构的职权范围。具体来说,资助机构(如国家自然科学基金委、科技部等)的惩处权力主要来自资助行为及法律法规规定的惩处权力,如《国家自然科学基金委员会对科学基金资助工作中不端行为的处理办法(试行)》规定的停止资助等惩处权,而高校等兼具科研管理与学位授予的机构,其惩处权则主要体现在科研工作者评聘和学位授予或撤销等处分上;二是惩处措施应当与科研不端行为具有相称性,即符合比例原则;三是行使惩处权力时应当充分保护相对人的合法权利,包括保障相对人申辩、听证的权利等;四是在规定惩处权力的同时应当规定相对人的救济权利,充分给予相对人内部申诉与司法保障的救济权利。总体来说,《处理规则》及我国各类科研不端调查规则都更强调惩处科研不端的规制手段,而对于相对人的救济权利缺乏考量,需要进一步细化救济措施、规范调查机构的调查权限,以达到惩罚限度与救济保障的内在平衡。

4.2 增强外推合作:全面构建科研不端治理法律体系

《处理规则》的出台表明政府对科研不端案件的高度重视,也反映科研不端案件的治理已纳入我国法治轨道,有利于推动我国科研诚信建设,促进学术繁荣。从处理科研不端的立法内容来看,需要制定分类施策的整体性治理方案[26]。可在以下方面作进一步完善:

(1)推动国家层面立法与学术共同体内部自治规则相结合。《处理规则》明确了各调查部门的主体地位和权限,以及各司其职处理科研不端案件的责任意识。但试图用一部规范性文件解决科研不端问题,这一方式是值得商榷的。其原因一方面在于不能忽视科研领域各调查主体可能存在的复杂的“条块关系”以及权力交叉和分配问题,仅靠一份文件难以统筹解决该问题;而另一方面,更为重要的是《处理规则》系他律性质的文件,其附带的行政公权力属性不可避免地部分侵入了科学及学术自由,同时也难以完全涉足学术共同体的自律管理范围。因此,有必要加强和完善学术共同体内部的自治立法。作为科学家共同体组织的代表——中国科学技术协会应当发挥科学共同体社团的自律功能,制定适用于科学家群体的约束科学研究的纪律性规则。在科学共同体自律约束的基础上,再通过国家层面立法和行政公权的介入,监督学术机构或学术共同体的调查行为,进而构建合作互补、自律他律相结合的科研不端治理机制。

(2)提高科研不端立法层级,统一程序制度。目前科研不端案件查处程序的规范性文件最高层级仍只是部门规章,这些文件中所规范的部分内容与其所属法律位阶的地位并不匹配。“行政规章作为最高法律效力专门惩戒规则是不妥的,因为它只能规定处罚程度较轻的种类”[27],对于规定治理科研不端措施的行政规章而言,惩戒过于严苛会有违其位阶属性,反之过于轻微则无法达到对科研失范行为的约束效果,由此陷入矛盾境地。因此,相关科研立法应当进一步提高立法层级,至少应当是国务院制定的行政法规,并且在立法中对目前各规章制定的调查程序间存在的不一致进行统筹和规范,统一科研不端查处程序。

5 结语:从“科学对话”到“法律模式”的变迁

对现阶段仍处于“学术追赶”的我国科研界来说,《处理规则》的出台是对当今科研不端事件频发的回应,同时也给广大科研工作者敲响了警钟,该规则也标志着我国科研不端立法迈入一个新阶段。作为一部具有强烈公权力性质的规范性文件,其构造的一系列科研不端查处程序本质是对不端及失信行为进行行政法律处置和行政权力介入。美国对科研不端的调查经历了一个“科学对话”(Scientific Dialogue)消亡的过程,即以往由科学界内部的科学家收集有关证据,开展审查并进行裁决,此种模式对于调查程序的正当性有所忽视和回避,并且过程十分缓慢,“对于联邦机构的调查程序来说,这是一个糟糕的模式”[17]。因此,科研不端查处程序发展到现在采取的是正式的“法律模式”(Legal Model)。如今美国已建立起一套完整而富有效率的处理程序。司法审查十分注重在学术/科研不端查处程序中被调查者的实质(财产权、自由权等)权利保护,我国对科研不端行为的处理也经历了从“科学对话”慢慢过渡到目前公权力和法律的有限介入,《处理规则》文本具有公权力属性较强而司法介入和保护较弱的特点。在我国司法实践中,对科研不端行为的司法审查已经实现了一定程度的突破。尽管科研及学术行为因其本身具有的专业性和自律性而使其享有较大的自由和自治权利,但是,当学术自治涉嫌“专业滥用”时,国家监督部门应保持相对积极的立场和态度[28]。法院对于科研不端行为处理案件有权进行审查,我国科研不端行为规范也必将经历从“科学对话”到“法律模式”的转变:通过必要的司法介入倒逼调查部门规范内部调查和处理程序以实现程序意义上的正当性,构建科学共同体自律约束与法律规则外部约束相结合的科研诚信建设体系,实现从“严惩使之不敢为”到“善治使之不能为”“良心使之不愿为”的过渡[29],净化学术界,推动“科教兴国”。

参考文献:

[1] 和鸿鹏,齐昆鹏,王聪.科研不端定义的国际比较研究:表现形式与界定方式[J].自然辩证法研究,2020,36(5):73-78.

[2] 王聪,刘玉强.我国高校科研诚信政策中的科研诚信概念研究[J].科学与社会,2020,10(2):127-141.

[3] 刘兰剑,杨静.科研诚信问题成因分析及治理[J].科技进步与对策,2019,36(21):112-117.

[4] 史冬波,周博文.科研不端行为特征与治理对策:国家自然科学基金披露科研不端行为的实证分析[J].科技进步与对策,2019,36(3):106-110.

[5] 常宏建,方玉东.我国科研不端行为法律规制体系:现状、问题与建构[J].科技进步与对策,2015,32(24):89-93.

[6] 和鸿鹏,陈雅玲.比较视角下的中国科研不端查处政策:兼评《科研诚信案件调查处理规则(试行)》[J].中国科学基金,2020,34(3):318-323.

[7] HOOMAN MOMEN, LARAGH GOLLOGLY.Cross-cultural perspectives of scientific misconduct [J].Medicine and Law, 2007(3):409-416.

[8] SPECE R G,BERNSTEIN C.Scientific misconduct and liability for the Acts of others[J].Medicine and Law,2007,26(3):477-491.

[9] SOVACOOL B K.Using criminalization and due process to reduce scientific misconduct[J].The American Journal of Bioethics,2005,5(5):W1-W7.

[10] 徐靖.科研失信行为处理的程序法治规则[J].高校教育管理,2020,14(3):83-91.

[11] 北京市第一中级人民法院(2017)京01行终277号二审行政判决书[Z].2017.

[12] 浙江省杭州市中级人民法院(2017)浙01行初212号一审行政判决书[Z].2017.

[13] 严燕.论学术不端法律规制的谦抑性[J].学术界,2016,31(5):111-119.

[14] 徐靖.高等学校学术委员会与学位评定委员会的法律关系[J].高等教育研究,2019,40(2):47-54.

[15] 王阳.美国科研诚信建设演变的制度逻辑与中国借鉴[J].自然辩证法研究,2020,36(7):52-58.

[16] 刘军仪.美英科研诚信建设的实践与探索[M].北京:党建读物出版社,2016:36-37.

[17] DAN L BURK.Research misconduct: deviance, due process, and the disestablishment of science[J].George Mason Independent Law Review,1995(2):305-350.

[18] 42 CFR Parts 50 and 93:Public Health Service Policies on Research Misconduct[EB/OL].https://ori.hhs.gov/sites/default/files/42_cfr_parts_50_and_93_2005.pdf.2020-1-2.

[19] 45 CFR 689: Research Misconduct[EB/OL].https://www.nsf.gov/oig/_pdf/cfr/45-CFR-689.pdf.2020-1-2.

[20] GARY S MARX.An overview of the research misconduct process and an analysis of the appropriate burden of proof[J].Journal of College and University Law,2016,42(2):311-374.

[21] ROY G SPECE, CAROL BERNSTEIN.What is scientific misconduct, who has to (dis)prove it, and to what level of certainty[J].Medicine and Law, 2007,26(3): 493-510.

[22] Board of Regents of State Colleges v.Roth ,408 U.S.564(1972) [EB/OL].https://www.supremecourt.gov/pdfs/transcripts/1971/71-162_01-18-1972.pdf.2020-01-02.

[23] STEVEN G OLSWANG, BARBARA A LEE.Scientific misconduct: institutional procedures and due process considerations[J].Journal of College and University Law, 1984,11(1):51-64.

[24] 周佑勇.作为过程的行政调查:在一种新研究范式下的考察[J].法商研究,2006,23(1):129-136.

[25] 周佑勇.行政法的正当程序原则[J].中国社会科学,2004,25(4):115-124.

[26] 危怀安,韦滨.科研诚信问题的整体性治理[J].科技进步与对策,2019,36(21):106-111.

[27] 董兴佩.学术不端行为惩戒立法论纲[J].山东科技大学学报(社会科学版),2007,9(5):26-32.

[28] 姚荣.重申学术自由的内在与外在界限[J].高校教育管理,2019,13(2):89-100.

[29] 史昱.中国科研诚信政策的演变与评价(1949—2017年)[J].中国软科学,2019,34(10):158-164.

(责任编辑:万贤贤)