0 引言

随着经济全球化深入发展,越来越多国家鼓励开展跨国界技术交流与合作,以此获取互补性创新资源和持续竞争优势。例如,我国在共建“一带一路”倡议下,与沿线国家签署46个科技合作协定,成立“一带一路”国际科学组织联盟,积极开展航天、信息通讯和生命科学等各技术领域的国际合作。跨国合作创新有助于加快全球创新资源流动与优化配置、实现各国之间优势互补与协同发展,进而为世界经济增长提供动能[1]。在当前新冠肺炎疫情导致全球经济衰退和逆全球化趋势加剧的背景下,跨国合作创新显得更为重要。然而,各国之间的合作创新并非总能顺利有效实施。例如,美国通过限制技术、数据、资金和人才在中美之间自由流动,阻碍两国技术合作,疫情冲击也进一步加大了双方技术合作难度。为此,学界针对跨国合作创新影响因素展开了大量研究,已有文献主要从国家距离角度出发,探讨地理距离、文化距离、经济距离和技术距离等对跨国合作创新的影响[2-4],但较少关注制度距离的作用。

关于制度距离是否以及如何影响跨国合作创新的现有研究主要分为两类:一类是正式制度距离对跨国合作创新影响研究,普遍证实了正式制度距离与跨国合作创新之间的负相关关系[5-6];另一类是非正式制度距离对跨国合作创新影响研究,主要将文化视为一种非正式制度,基于Hofstede[7]提出的以价值观为核心的国家文化模型,分析文化距离对跨国合作创新的影响,然而,得到的结论却互不支持[8-10]。目前,在跨国合作创新相关文献中,鲜有研究同时考虑正式制度距离和非正式制度距离两个方面,且仅限于探讨制度距离与跨国合作创新之间的主效应,缺乏制度距离与其它影响因素交互作用对跨国合作创新影响的研究。

近年来,一些学者开始质疑单从价值观角度解释国家之间非正式制度差异的研究,认为这类研究过多关注个人内在主观偏好,而忽视了外部社会规范约束[11],并引入Gelfand[12]提出的以社会规范为核心的文化严格程度概念,将其与非正式制度距离相结合,开展跨文化研究[13-14]。文化严格程度反映了一个国家社会规范和社会制裁强度,是影响价值观形成的结构化因素,并决定了国家内部价值观差异[15],能够与非正式制度距离共同作用于跨国合作创新行为。在不同文化严格程度国家,创新主体对待差异化非正式制度的态度会有所不同,使得非正式制度距离对跨国合作创新的影响也存在差别。由于文化严格程度不仅仅指非正式社会规范强度,也体现包含规章制度和法律法规等在内的正式社会规范强度[12]。因此,正式制度距离与跨国合作创新之间的关系同样会受到文化严格程度影响。然而,目前还没有涉及不同文化严格程度作用下不同类型制度距离对跨国合作创新影响的相关研究。

本研究试图从正式制度距离和非正式制度距离两个方面探讨制度距离对跨国合作创新的影响,以此为基础,进一步深入分析跨国合作创新过程中不同类型制度距离与文化严格程度的交互效应,并采用2005—2019年17个国家两两之间跨国专利合作面板数据进行实证检验,以期为各国制定跨国合作创新战略和制度管理策略提供理论指导与参考。

1 理论基础与研究假设

1.1 正式制度距离与非正式制度距离

制度理论认为,制度是一个社会中人为设计用于约束人们互动行为的一系列规则,主要包括法律、法规、政策和契约等正式制度以及价值观、行为准则、习惯、风俗和信仰等非正式制度[16]。由于不同国家之间存在显著制度差异,当研发合作跨越国家界限时,创新主体会面临两种不同制度环境,其合作创新行为必然会受到制度差异影响。不同国家在制度环境上的差异被称为制度距离[17],一般可以分为正式制度距离和非正式制度距离。正式制度距离是国家之间在法律法规等方面的差异,而非正式制度距离则是国家之间在价值观、信仰和规范等方面的差异[18],大多数研究将文化距离作为非正式制度距离的替代变量[9,18]。还有一些学者将制度距离进一步分为管制距离、规范距离和认知距离3个维度展开研究[19]。管制距离反映的是国家之间法律和规章制度的差异,规范距离是指国家之间社会规范的差异,认知距离则体现了国家之间社会共同认知、习惯和信仰等方面的差异[20]。其中,管制距离与正式制度距离的概念相似,均反映国家之间在强制性规则方面的差异,规范距离和认知距离均属于非正式制度距离范畴。为此,本文借鉴Estrin等[18]提出的制度距离二分法,分别从正式制度距离和非正式制度距离两个维度展开讨论。

正式制度距离与非正式制度距离存在着本质差异。正式制度是人们必须遵守明文规定的社会规则,具有强制性和明晰性特征,跨国合作双方能够通过学习研究或向第三方咨询,较快地熟悉并掌握彼此的正式制度。正式制度距离意味着合作双方的创新行为会受到更多正式制度约束[21]。非正式制度是在长期社会化过程中自然形成的不成文社会规则,通常内嵌于社会文化和意识形态中。与正式制度不同,非正式制度具有较高的默会性,跨国合作双方难以在短时间内理解并适应彼此的非正式制度[22]。因此,非正式制度距离会导致合作创新过程中较高的信息不对称性和较大的沟通协调难度。

1.2 文化严格程度

文化严格—宽松(Cultural tightness-looseness)的概念最早由Pelto[23]提出,其发现传统社会在表达和遵守社会规范方面存在差异,并采用12个标准评价了21个传统社会的文化严格程度。Gelfand[12]最先在现代社会定义了文化严格—宽松,即特定社会中社会规范强度和对偏离规范行为的容忍度,并指出历史上的生态与人为威胁、现行制度与实践、日常情境强度和个人心理过程等因素共同决定了一个国家的文化严格程度[24]。在文化严格的国家,社会规范明确、普遍并执行可靠,对偏离规范的行为容忍度较低并实施严厉制裁。在文化宽松的国家,社会规范不明确,对偏离规范的行为容忍度较高[12,24]。

文化严格程度与制度距离是两个不同但相互联系的概念,类似于地理上的位置与空间概念[13]。文化严格程度反映了社会和经济活动发生的特定外部环境,而制度距离则是指两个不同法律体系和价值观框架之间的差异。在跨国合作创新过程中,文化严格程度对个人和组织有跨层次影响,通过在社会化过程中培养个人心理特征,进而影响个人跨国合作创新行为,并通过作用于组织文化和组织实践影响组织跨国合作创新绩效[12]。制度距离决定了合作双方适应和接受彼此差异化制度的难度[17],从而影响其合作创新绩效。文化严格程度在一定程度上影响个人和组织接受、遵守并适应差异化制度的意愿,与制度距离共同引导不同国家合作创新活动过程。

1.3 正式制度距离与跨国合作创新绩效

正式制度距离较大的国家在跨国合作过程中会面临更多制度性障碍,从而增加相互之间知识转移与合法性获取难度,降低合作创新成功的可能性。据此,可以从知识转移和合法性获取两个方面探讨正式制度距离对跨国合作创新的影响。

在知识转移方面,正式制度距离较大的国家在法律法规、政治制度和市场环境等方面存在较大差异,加大了相互之间正确理解并适应彼此制度环境和市场规则的难度[25],合作双方很难建立统一的程序和规定进行共同研发,甚至还会产生矛盾和摩擦,进而阻碍合作创新任务的协调开展及知识的高效流动与整合[1],降低合作创新效率。在合法性获取方面,当创新行为和观点符合对方规则时,才会被认为具有合法性[17]。在与正式制度距离较大的国家进行合作创新时,个人和组织难以把握对方的市场偏好和制度要求,因而创新行为容易偏离对方的合法性标准[26],提出的创新观点也往往会受到对方不公正评判,难以被对方接受和认可[27],从而增加合作创新失败风险。据此,提出如下假设:

H1:正式制度距离对跨国合作创新绩效具有显著负向影响,正式制度距离越大,越不利于跨国合作创新。

1.4 非正式制度距离与跨国合作创新绩效

关于非正式制度距离与跨国合作创新关系的探讨并未得出一致结论。如Gaur等[9]认为,非正式制度差异会阻碍合作双方沟通交流,从而对跨国合作创新产生不利影响;Björkman[10]认为,适当的非正式制度距离会带来差异化互补知识,为合作创新提供动力,非正式制度距离与跨国合作创新呈倒U型关系;Hussler等[8]通过实证分析发现非正式制度距离对跨国合作创新的影响并不显著。本文认为,非正式制度距离带来的差异化知识更多的是关于文化背景的活性知识,并非创新所需技术知识,活性知识差异会大大增加合作双方相互理解难度,而由差异化技术知识激发的学习效应相对较小。

非正式制度距离较大的国家,在价值观、规范、习惯和信仰方面存在较大差别,导致双方在跨国合作过程中面临沟通交流成本高、协调管理困难、信任水平低等问题,从而阻碍跨国合作创新有效开展。因此,可以从沟通交流、协调管理和信任感建立3个方面探讨非正式制度距离对跨国合作创新的影响。

在沟通交流方面,当非正式制度距离较大时,合作主体之间存在较大知识基础差异,双方难以理解、吸收并利用对方的知识,甚至产生误解和歧义[28]。因此,需要付出更多时间和费用搜寻、选择并准确解释与获取对方有价值的知识,从而增加沟通交流和知识转移成本[15],降低跨国合作创新绩效。在协调管理方面,由于非正式制度距离较大的国家之间缺乏对彼此文化背景的充分认识,在合作创新过程中,难以有效协调、管理双方的创新行为并建立同时符合双方价值观和规范要求的激励机制[29],从而增加协调管理复杂度,降低双方创新动力,阻碍合作创新任务贯彻实施。在信任感建立方面,较大的非正式制度距离会增加合作双方接受与认可对方价值观和规范的难度,使得相互之间的信任感、认同感和适应性程度维持在较低水平[30],双方缺乏知识共享、互动学习和技术合作动力,难以建立长期稳定的合作伙伴关系,从而降低共同开展合作创新活动的可能性。据此,提出如下假设:

H2:非正式制度距离对跨国合作创新绩效具有显著负向影响,非正式制度距离越大,越不利于跨国合作创新。

1.5 文化严格程度的调节作用

正式制度距离与非正式制度距离的不同之处在于,正式制度距离容易通过培训和学习克服,而差异较大的非正式制度难以在短时间内理解并适应[22]。因此,在跨国合作创新过程中,文化严格程度与不同类型制度距离之间的交互效应也存在差异。

文化严格程度会提高人们遵守社会规范的程度,从而在一定程度上降低由正式制度距离带来的合作双方知识转移与合法性获取难度。同样,从知识转移和合法性获取两个方面分析文化严格程度的调节作用。

在知识转移方面,文化严格的国家具有强大的社会规范,个人和组织会感受到更大的强制性、规范性和模仿性制度压力[12],当两个文化严格的国家进行合作创新时,制度压力会促使双方学习并遵守彼此的正式制度,减少由正式制度距离引发的矛盾和冲突。此外,文化严格强调秩序、凝聚力和效率[31],可在一定程度上促进正式制度不同国家之间合作创新任务的高效有序执行,从而降低双方知识转移与整合难度。在合法性获取方面,在文化严格的国家,人们在社会化过程中会进行更高程度的自我监管[11],在与正式制度距离较大的国家进行合作时,会尽可能在符合双方正式制度要求和市场偏好的基础上提出创新观点,增加其达到对方合法性标准的可能性。此外,文化严格的国家也会严格按照本国合法性标准评判正式制度距离较大的合作方创新行为和观点[13],避免对方受到不公正区别对待,从而提高跨国合作创新成功率。据此,提出如下假设:

H3:文化严格程度在正式制度距离与跨国合作创新绩效的关系中起调节作用,即文化严格程度会削弱正式制度距离对跨国合作创新绩效的负向影响。

文化严格程度会降低人们接受差异化非正式制度和承担风险的意愿,从而进一步加剧由非正式制度距离带来的合作双方沟通交流成本高、协调管理困难和信任水平低等问题。本文从沟通交流、协调管理和信任感建立3个方面分析文化严格程度的调节作用。

在沟通交流方面,在文化严格的国家,个人通常会有关注预防的自我调节心理[32],组织也会注重可预见与稳定的实践[33],尽可能降低犯错和失败风险。当非正式制度距离较大时,合作双方沟通交流与知识转移存在困难且成本较高,使得合作创新具有较大不确定性和风险,在文化严格的国家中,创新主体不愿意冒险并会产生较低的创新自我效能感,从而降低跨国合作创新意愿。在协调管理方面,文化严格的国家注重创新主体与本国非正式制度匹配,具有更严格的选拔和培训过程[12]。因此,文化严格的国家较少选择与非正式制度距离较大的国家合作。由于非正式制度相差较大,在文化严格的国家,培训过程需要花费更多时间和资金,大大增加了协调管理难度和成本,从而进一步降低了合作创新意愿和效率。在信任感建立方面,在文化严格的国家,人们对不符合现有规范的观点和行为反应会更加消极[34],当非正式制度距离较大时,合作双方的创新行为和观点往往会偏离对方的非正式制度规范。因此,文化严格的国家与非正式制度距离较大的国家之间更加难以建立较高的信任感和认同感,严重阻碍相互之间的知识共享与学习,不利于合作创新的开展。据此,提出如下假设:

H4:文化严格程度在非正式制度距离与跨国合作创新绩效的关系中起调节作用,即文化严格程度会强化非正式制度距离对跨国合作创新绩效的负向影响。

2 研究设计

2.1 样本选取

为了验证上述假设,本文主要选取2005—2019年美国专利与商标局(USPTO)数据库中17个国家两两之间共同发明专利数据作为研究样本,具体样本选取过程如下:

(1)样本国家选取。由于Gelfand[24]测算的文化严格程度仅涉及32个国家和1个地区,将前东德和前西德合并为德国一个国家后,仅包含31个国家,本文从中选取样本国家。排除其中不具代表性的国家,即世界知识产权组织(WIPO)发布的2019年全球创新指数(GII)排名30名以后且2005—2019年各年跨国专利合作总数低于100项的国家,最终确定澳大利亚、奥地利、比利时、法国、德国、以色列、意大利、日本、韩国、荷兰、新西兰、挪威、西班牙、英国、美国、中国和新加坡17个国家为样本国家。

(2)研究时间选取。由于2005年以前,以色列、韩国、新西兰、挪威、西班牙等样本国家与其它国家之间的共同发明专利数量极少,因此将2005年作为样本数据收集的起始时间。此外,考虑到数据可获取性,将2019年作为样本数据收集的截止时间。

2.2 变量测量与数据来源

(1)跨国合作创新绩效。共同发明专利是由多个创新主体在合作研发基础上共同获得的技术创新成果,能够在很大程度上反映合作创新产出水平[35],因此采用不同国家之间的共同发明专利数量衡量跨国合作创新绩效。由于USPTO涵盖了世界各国高水平专利,数据规范且公开,本文主要从USPTO的专利申请全文与图像数据库(AppFT)中获取各国之间共同发明专利数据,具体根据申请日期和发明人所在国家进行检索和统计。例如,为了统计澳大利亚与奥地利2019年共同发明专利数量,需要在AppFT高级检索中输入“ICN/AU and ICN/AT and APD/20190101->20191231”获取结果。

(2)正式制度距离。学界普遍采用世界银行公布的《全球治理指标》(WGI)衡量各国制度环境[26],包括腐败控制、政府效率、政治稳定性和无暴力/恐怖主义、监管质量、法治水平以及话语权与问责制6个维度。本文将一个国家6个维度的WGI数据取算数平均值计算该国综合制度环境分数,在此基础上,采用国家之间综合制度环境分数差值的绝对值测量正式制度距离。

(3)非正式制度距离。借鉴Estrin等[18]的观点,本文将文化距离作为非正式制度距离的代理变量,采用Kogut等[37]计算文化距离的方法,对各国之间的非正式制度距离进行测量。Kogut等[37]在Hofstede[36]提出的权力距离(PDI)、个人主义/集体主义(IDV)、男性主义/女性主义(MAS)、不确定性规避(UAI)4个文化维度的国家文化模型基础上,采用每个文化维度方差纠正不同国家之间在各文化维度上的差异,并取算术平均值测算文化距离。由于Hofstede[7]之后又引入了长期导向/短期导向(LTO)和放纵/克制(IND)两个文化维度,本文对Kogut等[37]的文化距离计算公式改进如下:

其中,Culdistij表示国家i与国家j之间的文化距离,Iki是国家i的第k个文化维度得分,Ikj是国家j的第k个文化维度得分,Vk表示所有样本国家第k个文化维度的方差。各文化维度得分来源于Hofstede Insights官网。

(4)文化严格程度。Gelfand等[24]通过调查来自33个国家的6 832名受访者,评估各国社会规范的明确、普遍和执行程度,获得各国文化严格程度分数,同时进一步验证了量表的可靠性和有效性,各国调查结果均表现出高度的国内一致性和国家间差异性。因此,本文直接采用Gelfand等[24]测算的各国文化严格程度分数,分数越高,说明该国文化越严格。

(5)控制变量。为了排除其它因素对研究结果的干扰,将可能影响跨国合作创新绩效的技术创新水平、地理距离、语言差异和经济距离等因素作为控制变量。其中,技术创新水平越高的国家通常具有更强的知识吸收能力[10],从而为跨国合作创新提供更好的基础条件,参考Jaffe[38]的做法,本文采用AppFT中各国各年专利申请总数测量国家技术创新水平;现有研究大多将地理距离作为阻碍跨国合作创新的重要因素[2,35],本文采用两国首都之间的测地线距离测量地理距离,数据来源于世界经济研究与知识数据库(CEPII);语言差异作为两国之间沟通交流与技术学习的障碍,也会在一定程度上降低跨国合作创新效率[3],该变量为虚拟变量,若两国通用官方语言不同,取值为1,反之为0,相关信息来源于CEPII数据库;经济距离较大的国家在市场结构、研发投入和创新能力等方面也存在较大差异,可能影响相互之间的技术创新合作[4],本文采用两国之间人均GDP差值的绝对值测算经济距离,数据来源于世界银行经济与增长数据库。

2.3 分析方法

针对因变量跨国共同发明专利数量这一计数型数据,往往需要采用泊松回归模型进行分析,然而本文因变量样本方差(98 547.650)远大于均值(121.203)(见表1),并不符合泊松回归条件。在这种情况下,考虑到文化严格程度、文化距离、地理距离和语言差异等变量在短时间内不会发生改变,但其对跨国合作创新绩效的影响可能随着时间而变化,最终采用负二项回归分析方法中的随机效应模型[39]进行实证检验。

3 结果分析与讨论

3.1 初步分析

在进行负二项回归分析前,使用Stata 14.0软件对各变量进行描述性统计并计算各变量之间的相关性系数,如表1、2所示。

表1 描述性统计结果

编号 变量样本数平均值标准差最小值最大值1跨国合作创新绩效2 040121.203313.9230.0002 514.000 2国家i的技术创新水平2 04012 366.560 24 387.150 342.000194 347.000 3国家j的技术创新水平2 04026 005.460 50 447.340 342.000194 347.000 4地理距离2 0407 456.730 5 600.489 173.03319 586.180 5语言差异2 0400.1540.3610.0001.0006经济距离2 04017 712.450 15 780.840 4.24995 981.480 7正式制度距离2 0400.6080.5440.0002.3928非正式制度距离2 0402.0001.1090.0254.7429国家i的文化严格程度2 0406.1071.9183.10010.00010国家j的文化严格程度2 0406.9512.3303.10010.400

表1结果显示,跨国合作创新绩效、技术创新水平、地理距离和经济距离等变量标准差较大,说明各国技术创新水平、地理位置、经济发展水平以及不同国家之间的跨国合作创新绩效均存在着较大差异。为了减小模型中可能存在的异方差,对变量取自然对数,其中跨国合作创新绩效最小值为0,需要对该变量加1取自然对数,以保证其在取自然对数之后仍有意义。

表2结果显示,技术创新水平、地理距离、语言差异和经济距离均与跨国合作创新绩效显著相关,在一定程度上验证了控制变量选取的有效性。正式制度距离、非正式制度距离与跨国合作创新绩效的相关系数均显著为负,初步证实了H1和H2。此外,正式制度距离、非正式制度距离与文化严格程度均适度相关,说明制度距离与文化严格程度之间具有相互作用,这一作用可能对跨国合作创新绩效产生影响。

为了避免多重共线性对研究结果的干扰,通过计算各变量方差膨胀因子(VIF),检验该模型是否具有多重共线性。结果显示,所有自变量和控制变量的VIF值均小于1.5,远小于临界值10,VIF的平均值(1.23)也小于临界值2.00。结合表2中各变量之间相关系数均小于0.650这一结果,说明该模型不存在多重共线性问题。

3.2 回归结果分析

采用逐层回归分析方法,将控制变量、自变量、调节变量以及交互作用项逐次加入模型中,使用Stata 14.0软件对各模型进行随机效应的负二项回归分析,结果如表3所示,实证检验制度距离对跨国合作创新绩效的影响以及文化严格程度在这一过程中的调节作用。为了避免加入交互项后可能出现多重共线性问题,在此之前对正式制度距离、非正式制度距离和文化严格程度等变量进行中心化处理。

模型1检验了控制变量对跨国合作创新绩效的影响。结果显示,地理距离和语言差异的回归系数均显著为负,表明两国之间的地理距离和语言差异越大,越不利于双方合作创新活动开展,这与以往大多数研究结论一致[2-3]。地理距离和语言差异会阻碍面对面交流与信任关系建立,带来更高的信息交流成本,从而降低相互之间合作创新效率。技术创新水平和经济距离的回归系数均显著为正,说明技术创新水平和经济距离对跨国合作创新具有显著正向影响。技术创新水平越高的国家往往能够更多地从国外吸收并获取知识和技术,从而在研发合作过程中产生更多创新成果;经济发展水平越高的国家通常具有越强的技术创新能力,因此经济距离较大的国家之间会产生显著知识势差,从而促使知识从位于高势的经济发达国家向低势的经济落后国家转移,有利于相互之间的合作创新。

表2 相关性分析结果

编号变量123456789101跨国合作创新绩效1.000 2国家i的技术创新水平0.337***1.000 3国家j的技术创新水平0.638***-0.053**1.000 4地理距离-0.297***0.019 0.040*1.000 5语言差异-0.188***0.136***-0.033 0.020 1.000 6经济距离-0.166***-0.027 -0.095***0.104***0.166***1.000 7正式制度距离-0.133***0.016 -0.009 0.117***0.106***0.449***1.000 8非正式制度距离-0.264***0.163***-0.073***0.328***-0.109***0.271***0.372***1.000 9国家i的文化严格程度0.067***0.400***-0.008 -0.112***-0.265***0.118***0.051**0.049**1.000 10国家j的文化严格程度-0.154***0.016 -0.052**0.111***-0.021 0.213***0.055**0.228***-0.026 1.000

注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.10;下同

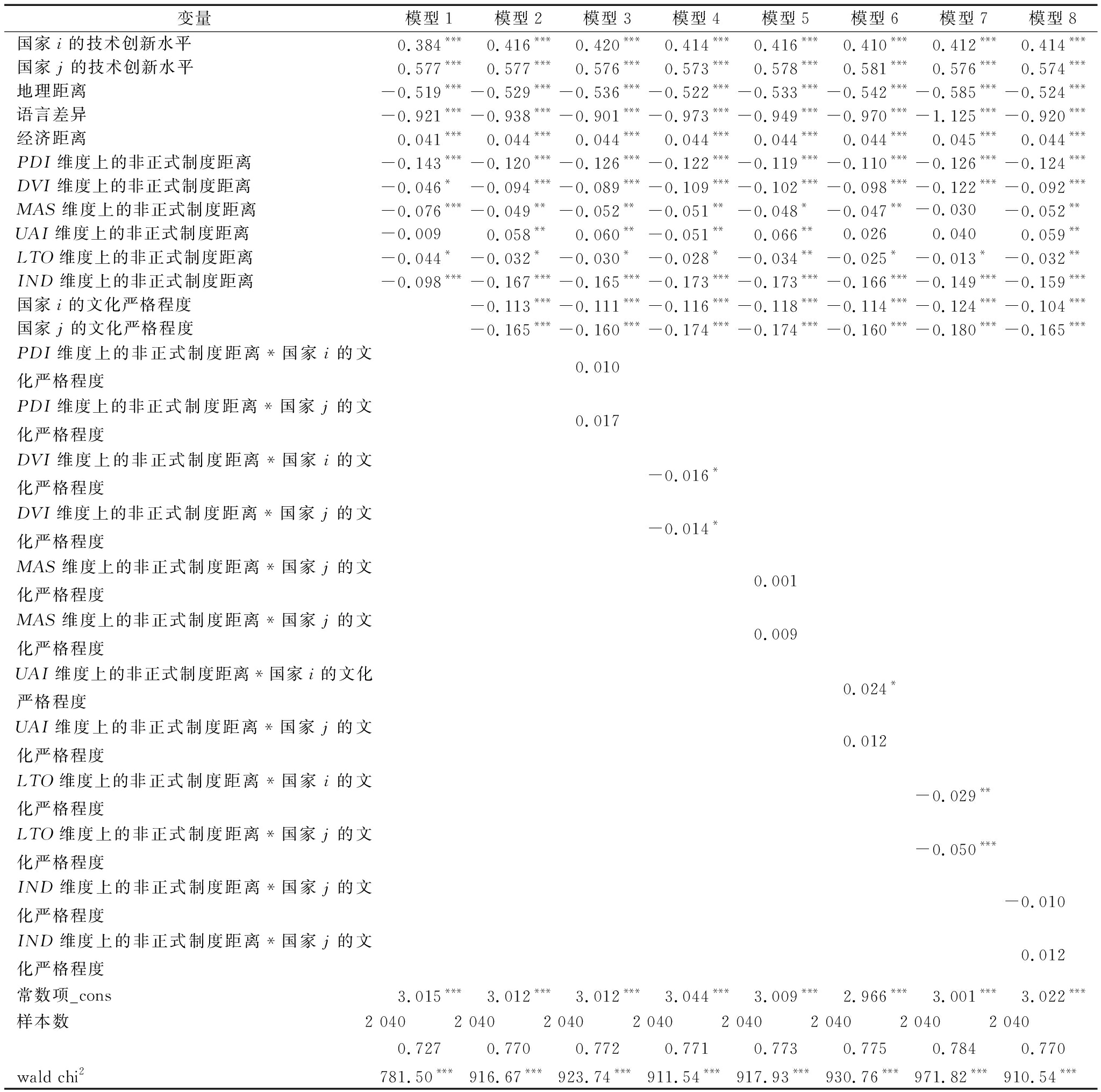

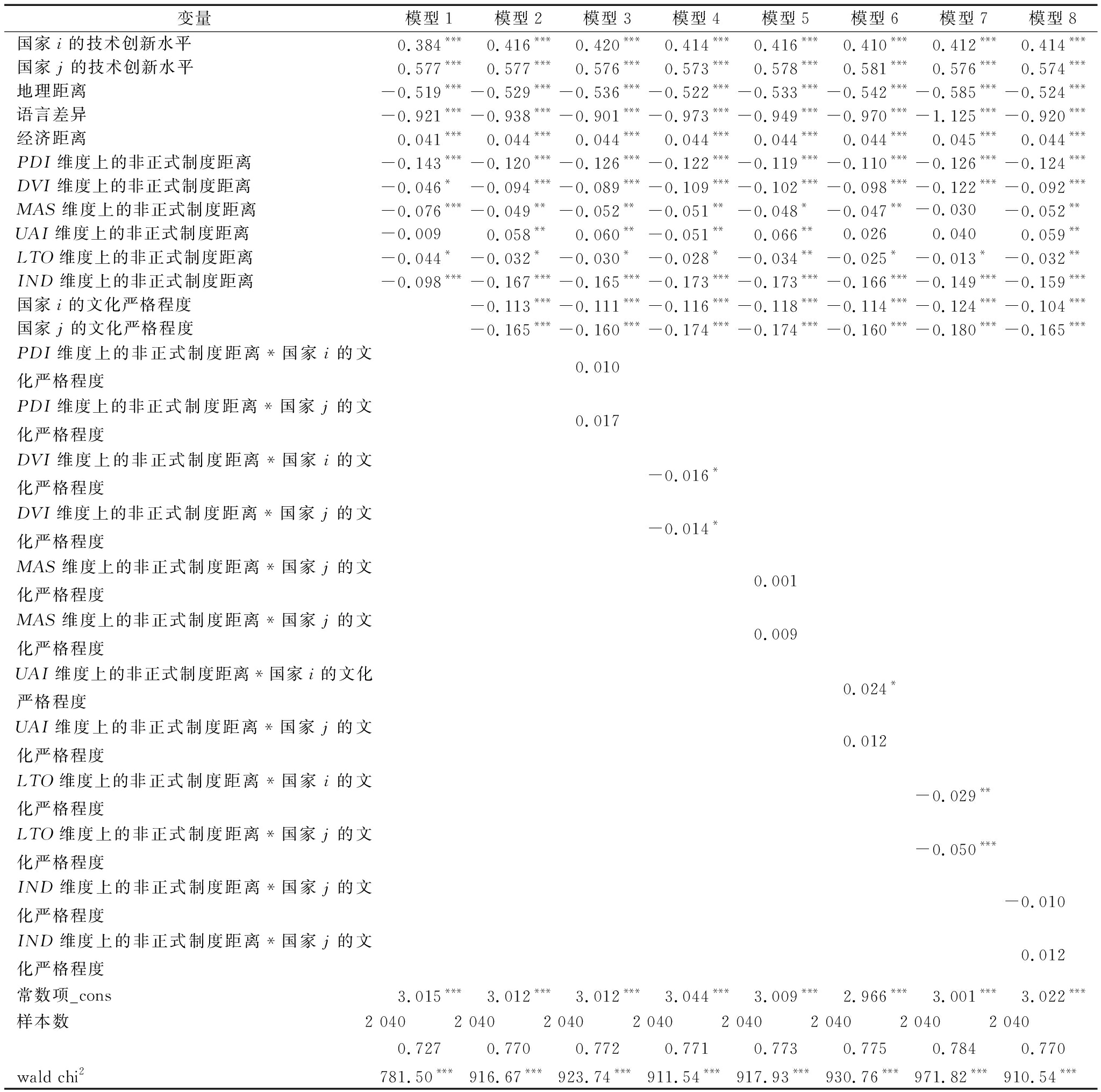

表3 制度距离、文化严格程度对跨国合作创新绩效影响的回归分析结果

变量模型1模型2模型3模型4模型5模型6模型7国家i的技术创新水平0.375***0.382***0.396***0.393***0.390***0.405***0.413***国家j的技术创新水平0.590***0.576***0.586***0.569***0.567***0.579***0.585***地理距离-0.546***-0.530***-0.462***-0.511***-0.501***-0.456***-0.462***语言差异-1.013***-0.986***-0.943***-0.946***-0.924***-0.915***-0.863***经济距离0.039***0.044***0.041***0.045***0.045***0.042***0.042***正式制度距离-0.224***-0.211***-0.237***非正式制度距离-0.260***-0.227***-0.240***国家i的文化严格程度-0.028 -0.036 -0.025 -0.033 国家j的文化严格程度-0.089***-0.087***-0.076**-0.081***正式制度距离*国家i的文化严格程度0.061*正式制度距离*国家j的文化严格程度0.108***非正式制度距离*国家i的文化严格程度0.038 非正式制度距离*国家j的文化严格程度0.067**常数项_cons3.001***3.005***3.012***3.011***3.004***3.016***2.981***样本数2 0402 0402 0402 0402 0402 0402 040R20.681 0.689 0.708 0.699 0.7030.713 0.727 wald chi2689.35***700.68***734.68***726.19***743.24***754.91***781.80***

模型2、3分别检验了正式制度距离和非正式制度距离对跨国合作创新绩效的影响。结果显示,正式制度距离和非正式制度距离的回归系数均显著为负,说明两类制度距离对跨国合作创新绩效都具有显著负向影响。这一结果在模型4~模型7中也得到验证,H1和H2得到实证支持。两个国家之间的正式制度距离越大,越难以在相互适应对方法律和市场环境基础上提出符合对方合法性要求的创新观点,使得双方在合作创新过程中面临更大不确定性和知识共享障碍,大大降低了合作创新成功的可能性。非正式制度距离较大的国家之间在价值观、规范和行为习惯等方面存在较大差异,增加了彼此理解、吸收并利用对方知识的难度,使得相互之间难以有效转移创新知识、有序协调创新行为并建立高水平信任感,从而降低双方合作创新意愿。

模型4、5检验了正式制度距离与文化严格程度交互作用对跨国合作创新绩效的影响。正式制度距离与两个国家文化严格程度的交互项均显著且系数为正,表明文化严格程度在正式制度距离与跨国合作创新的负向关系中起积极调节作用,即在文化严格的国家,正式制度距离对跨国合作创新绩效的负向影响更弱,H3得到实证支持。文化严格的国家强调严格遵守社会规范,在与正式制度距离较大的国家进行合作时,会面临强大的制度压力,创新主体会尽可能学习并遵守对方的法律法规和规章制度,提出符合双方合法性标准的创新观点,并严格按照制度要求,公平公正地评判对方创新成果。这一定程度上降低了合作双方知识整合与合法性获取难度,促进合作创新协调开展。

模型6、7检验了非正式制度距离与文化严格程度交互作用对跨国合作创新绩效的影响。结果显示,非正式制度距离与其中一个国家文化严格程度的交互项系数不显著,说明文化严格程度在非正式制度距离与跨国合作创新绩效的负向关系中没有起到调节作用,H4未得到实证支持。可能的原因是,非正式制度包含多个不同维度[7],文化严格程度可能调节的仅是其部分维度上非正式制度距离与跨国合作创新绩效的关系,并不涉及所有维度。为此,本文使用Stata 14.0软件对各维度上非正式制度距离与文化严格程度的交互效应进行随机效应负二项回归分析(见表4),进一步探究文化严格程度对各维度非正式制度距离影响跨国合作创新绩效的调节作用。

表4 各维度非正式制度距离、文化严格程度对跨国合作创新绩效影响的回归分析结果

变量模型1模型2模型3模型4模型5模型6模型7模型8国家i的技术创新水平0.384***0.416***0.420***0.414***0.416***0.410***0.412***0.414***国家j的技术创新水平0.577***0.577***0.576***0.573***0.578***0.581***0.576***0.574***地理距离-0.519***-0.529***-0.536***-0.522***-0.533***-0.542***-0.585***-0.524***语言差异-0.921***-0.938***-0.901***-0.973***-0.949***-0.970***-1.125***-0.920***经济距离0.041***0.044***0.044***0.044***0.044***0.044***0.045***0.044***PDI维度上的非正式制度距离-0.143***-0.120***-0.126***-0.122***-0.119***-0.110***-0.126***-0.124***DVI维度上的非正式制度距离-0.046* -0.094***-0.089***-0.109***-0.102***-0.098***-0.122***-0.092***MAS维度上的非正式制度距离-0.076***-0.049**-0.052**-0.051**-0.048* -0.047**-0.030 -0.052**UAI维度上的非正式制度距离-0.009 0.058**0.060**-0.051**0.066**0.026 0.040 0.059**LTO维度上的非正式制度距离-0.044* -0.032* -0.030* -0.028* -0.034**-0.025* -0.013* -0.032**IND维度上的非正式制度距离-0.098***-0.167***-0.165***-0.173***-0.173***-0.166***-0.149***-0.159***国家i的文化严格程度-0.113***-0.111***-0.116***-0.118***-0.114***-0.124***-0.104***国家j的文化严格程度-0.165***-0.160***-0.174***-0.174***-0.160***-0.180***-0.165***PDI维度上的非正式制度距离*国家i的文化严格程度0.010 PDI维度上的非正式制度距离*国家j的文化严格程度0.017 DVI维度上的非正式制度距离*国家i的文化严格程度-0.016* DVI维度上的非正式制度距离*国家j的文化严格程度-0.014* MAS维度上的非正式制度距离*国家j的文化严格程度0.001 MAS维度上的非正式制度距离*国家j的文化严格程度0.009 UAI维度上的非正式制度距离*国家i的文化严格程度0.024* UAI维度上的非正式制度距离*国家j的文化严格程度0.012 LTO维度上的非正式制度距离*国家i的文化严格程度-0.029**LTO维度上的非正式制度距离*国家j的文化严格程度-0.050***IND维度上的非正式制度距离*国家j的文化严格程度-0.010 IND维度上的非正式制度距离*国家j的文化严格程度0.012 常数项_cons3.015***3.012***3.012***3.044***3.009***2.966***3.001***3.022***样本数2 0402 0402 0402 0402 0402 0402 0402 0400.727 0.770 0.772 0.771 0.773 0.775 0.784 0.770 wald chi2781.50***916.67***923.74***911.54***917.93***930.76***971.82***910.54***

模型1检验了各维度非正式制度距离对跨国合作创新绩效的影响。除不确定性规避维度外,其它维度非正式制度距离的回归系数均显著为负,说明在非正式制度距离负向影响跨国合作创新过程中,两个国家之间在权力距离、个人主义/集体主义、男性主义/女性主义、长期导向/短期导向和放纵/克制等价值观方面的差异起到了决定性作用,这一结果在模型2~8中也得到验证。

模型2~模型8分别检验了非正式制度距离各维度与文化严格程度交互作用对跨国合作创新绩效的影响。结果显示,仅有个人主义/集体主义和长期导向/短期导向维度的非正式制度距离与文化严格程度的交互项显著,说明文化严格程度仅在个人主义/集体主义和长期导向/短期导向维度非正式制度距离与跨国合作创新的负向关系中起调节作用,回归系数为负意味着文化严格程度加强了这一关系,即在文化严格的国家,创新主体与其在个人主义/集体主义、长期导向/短期导向方面价值观相差较大的国家进行跨国合作的可能性更小,H4得到部分实证支持。个人主义/集体主义、长期导向/短期导向维度的非正式制度距离越大,两个国家之间关注个人利益或集体利益、现在或未来的程度差别就越大,双方越难以达成共同创新目标,从而不能确保合作创新活动协调有序进行。文化严格的国家更加注重创新行为与规范的匹配,难以接受偏离规范的创新行为[34],从而进一步降低其跨国合作创新意愿。

4 结论与启示

4.1 研究结论

本文在已有国家距离影响跨国合作创新绩效理论模型的基础上,从制度差异角度出发,分别讨论了正式制度距离和非正式制度距离对跨国合作创新绩效的影响,通过分析2005—2019年USPTO数据库中17个国家之间的共同发明专利数据发现,正式制度距离和非正式制度距离对跨国合作创新绩效均具有显著负向影响。进一步,本文还深入探讨了文化严格程度在上述影响过程中的调节作用。研究表明,文化严格程度削弱了正式制度距离对跨国合作创新绩效的负向影响,但在非正式制度距离影响跨国合作创新中的调节作用并不显著,却加剧了个人主义/集体主义和长期导向/短期导向两个维度非正式制度距离对跨国合作创新绩效的负向影响。

4.2 理论贡献

(1)以往文献普遍认为正式制度距离会为合法性获取和知识转移带来障碍,并证实了正式制度距离不利于国际贸易、对外直接投资等跨国界商务活动开展[25,27],却较少涉及跨国合作创新领域。本文在已有理论基础上实证分析了正式制度距离对跨国合作创新绩效的负向影响,得出的结论与现有观点基本一致。此外,本研究还进一步发现,正式制度距离对跨国合作创新绩效的影响机制实际上更加复杂,在不同文化严格程度国家,正式制度距离对跨国合作创新绩效的影响程度不同。这一发现更加深入地揭示了正式制度距离与跨国合作创新绩效的关系,丰富并扩展了制度距离影响国际商务活动的研究范围。

(2)现有研究少有关注非正式制度距离对跨国合作创新的影响,为数不多的研究也主要以概念模型建立和理论阐述为主,且并未得到明确一致的结论[8-10]。本文将文化距离作为非正式制度距离的替代变量,实证验证了非正式制度距离对跨国合作创新的负向影响。针对学界质疑仅仅依赖基于价值观的文化距离解释国家之间的非正式制度差异,本文借鉴Shin等[13]的观点,将基于社会规范的文化严格程度与基于价值观的文化距离相结合,探究两者之间交互作用对跨国合作创新的影响,不仅解释了已有研究结论不一致的原因,还发展并完善了跨文化管理的理论框架。

(3)以往研究主要从正式制度距离或非正式制度距离的单一视角分析国家间制度距离对双方合作创新的影响。本文同时考虑正式制度和非正式制度两类制度因素,更加全面地讨论了跨国合作创新过程中制度距离的影响。此外,尚未有研究认识到跨国合作双方各自所处国家文化环境在这一过程中的作用,本文通过引入文化严格程度这一关键因素,探究了不同国家文化环境下制度距离影响跨国合作创新的过程。本研究发现,在不同类型制度距离影响跨国合作创新过程中,文化严格程度发挥的调节作用不同,即在跨国合作创新过程中,文化严格程度会削弱正式制度距离的负向影响,同时会加强部分维度上非正式制度距离的负向影响,原因在于克服和适应两类制度距离的难易程度不同。这也进一步强调了对制度距离进行分类讨论的必要性。

4.3 政策启示

本研究表明,两个国家之间的正式制度距离、非正式制度距离及其与各自文化严格程度的交互作用均会在一定程度上影响双方合作创新绩效。鉴于此,各国政府应充分考虑这些因素,在深入调查分析本国与其它国家制度、文化环境并准确评估相互之间制度差异的基础上,根据不同实际情况制定相应跨国合作创新战略,以此深化对外合作伙伴关系,提升合作创新绩效。

(1)各国在进行跨国合作创新时,应重视正式制度距离带来的负面影响,优先选择与本国法律法规、政治体系和市场规则相近的国家开展技术创新合作。正式制度距离阻碍了合作双方的知识转移与合法性获取,从而不利于跨国合作创新开展。因此,各国在与正式制度距离较大的国家进行技术合作时,应充分掌握和遵循该国法律法规要求,并与其共同制定符合双方合法性标准的研发合作规则和程序,为研发人员提供相关知识培训,加快双方技术创新知识交流与共享。此外,各国还应充分发挥自身制度优势,通过制度创新改善原有制度环境,缩小与制度水平较高国家之间的制度距离,吸引这些国家的创新主体与其开展更多高质量跨国技术合作。

(2)各国应尽可能降低非正式制度距离带来的风险和不确定性,将非正式制度相近的国家作为重点合作对象。与正式制度距离不同,与本国相差较大的非正式制度难以在短时间内学习并掌握。因此,各国应该通过与非正式制度距离较大国家之间的跨文化交流,增进相互之间的文化融合与信任,加快知识与人才流动,如互办文化博览会与艺术节、共同举办形式多样的论坛与研讨会、共建研究中心与国际人才培训中心等。此外,还应大力弘扬并宣传本国优秀文化,加深其它各国对本国非正式制度的了解和认同,提升技术创新合作意愿,拓宽跨国技术合作范围。

(3)各国应结合文化严格程度这一情境因素,制定差异化跨国合作创新策略。对于与本国正式制度距离较大的国家,应优先选择文化较严格的国家进行技术合作,在跨国合作创新过程中,还应严格按照合作双方国家合法性要求,对创新主体行为进行定期和持续监控、评估,减弱正式制度距离的不利影响;对于与本国非正式制度距离较大的国家,应优先选择文化较宽松的国家进行技术合作,并在跨国合作中树立开放包容的文化理念,更大程度理解、尊重并接受与本国非正式制度不匹配但具有价值的创新观点和行为,以此减弱非正式制度距离带来的负面影响。

基于当前中美两国之间科技合作创新面临着前所未有的挑战,本文研究结论也为我国从制度和文化方面应对这一挑战提供了理论依据,对于我国构建国内国外双循环相互促进的新发展格局具有现实意义。中美之间在正式制度和非正式制度方面存在着较大差异,中国具有较严格的国家文化,而美国的文化较为宽松。因此,我国应在坚定制度自信的基础上,就全球性问题和科技领域突出问题与美国签订更多技术合作框架协议,并通过建立危机管控机制确保协议严格执行,以此减少由正式制度距离带来的冲突和矛盾。同时,通过积极参与国际大型科研项目、科技援助项目和学术会议等方式增进两国沟通与互信,推进两国各层面交流合作,从而增强两国之间的文化认同,减小由非正式制度距离带来的跨国合作创新障碍。此外,美国还通过采取“印太战略”、“联欧制华”等阻碍我国跨国合作创新,为此,我国需要进一步加大对外合作创新的广度和深度。具体而言,高度重视并加深与日本、韩国和新加坡等正式制度距离和非正式制度距离较小国家之间的全面战略合作,通过加强知识产权保护、营造公平有序的创新环境及完善科技创新优惠政策,推进与正式制度距离较大国家(如欧洲各国)的技术合作伙伴关系,并通过不断吸收各国优秀文化,增加其它国家的参与感和归属感,与更多国家进行更为广泛的人文交流、技术合作与知识共享。

4.4 不足与展望

本文存在一定不足和局限性,有待后续进一步深入研究。本文理论提出和变量测量均基于国家层面,建立在同一国家的个人、组织共享相同制度与文化的假设条件之上,并未考虑到国家内部制度与文化的多样性。实际上,国家内部不同区域之间的合作创新程度也可能存在较大差异,制度环境和文化严格程度也各不相同[40]。未来可以从更小的层面探究制度距离、文化严格程度与跨区域合作创新之间的关系。同时,最新研究认为,制度环境差异可能更多出现在超国家层面[41],如制度环境差异较小的美国、新西兰、英国和澳大利亚同属于盎格鲁—撒克逊超国家集群。未来研究还可以在对制度环境相近的国家进行区域分组基础上,探究超国家集群之间制度距离对合作创新的影响。此外,本文从知识转移和合法性获取两个方面探究了正式制度距离及其与文化严格程度的交互作用对跨国合作创新的影响机理,并从沟通交流、协调管理和信任感建立3个方面探究了非正式制度距离及其与文化严格程度的交互作用对跨国合作创新的影响机理,但并未对其具体过程进行实证检验。未来研究可将知识转移、合法性获取、沟通交流、协调管理和信任感建立等作为中介变量,实证检验其在制度距离、文化严格程度与跨国合作创新绩效关系中发挥的中介效应,从而提供更可靠、有效的证据。

参考文献:

[1] 任洪源,刘刚,罗永泰.知识资源、研发投入与企业跨境创新绩效关系研究——基于面板数据门限回归的实证分析[J].管理评论,2017,29(1):105-112.

[2] PETRUZZELLI A M.The impact of technological relatedness, prior ties, and geographical distance on university-industry collaborations: a joint-patent analysis[J].Technovation, 2011, 31(7): 309-319.

[3] 向希尧,蔡虹,裴云龙.跨国专利合作网络中技术接近性的调节作用研究[J].管理科学,2015,28(1):111-121.

[4] BERRY H, GUILLÉN M F, ZHOU N.An institutional approach to cross-national distance[J].Journal of International Business Studies, 2010, 41(9): 1460-1480.

[5] BOSCHMA R A.Proximity and innovation:a critical assessment[J].Regional Studies, 2005, 39(1): 61-74.

[6] BALLAND P-A.Proximity and the evolution of collaboration networks: evidence from research and development projects within the Global Navigation Satellite System (GNSS) industry[J].Regional Studies, 2012, 46 (6): 741-756.

[7] HOFSTEDE G, MINKOV M.Cultures and organizations: software of the mind [M].New York: McGraw-Hill, 2010.

[8] HUSSLER C.Culture and knowledge spillovers in Europe: new perspectives for innovation and convergence policies[J].Economics of Innovation and New Technology, 2004, 13 (6):523-541.

[9] GAUR A S, DELIOS A, SINGH K.Institutional environments, staffing strategies, and subsidiary performance[J].Journal of Management, 2007, 33(4): 611-636.

[10] BJÖRKMAN I, STAHL G K, VAARA E.Cultural differences and capability transfer in cross-border acquisitions: the mediating roles of capability complementarily, absorptive capacity, and social integration[J].Journal of International Business Studies, 2007, 38(4): 658-672.

[11] LEUNG K, MORRIS M W.Values, schemas, and norms in the culture-behavior nexus: a situated dynamics framework[J].Journal of International Business Studies, 2015, 46(9): 1028-1050.

[12] GELFAND M J, NISHII L H, RAVER J L.On the nature and importance of cultural tightness-looseness[J].Journal of Applied Psychology, 2006, 91(6): 1225-1244.

[13] SHIN D, HASSE V, SCHOTTER A.Multinational enterprises within cultural space and place: integrating cultural distance and cultural tightness-looseness[J].Academy of Management Journal, 2016, 59(5): 1-39.

[14] CHUA R Y J, ROTH Y, LEMOINE J-F.The impact of culture on creativity: how cultural tightness and cultural distance affect global innovation crowdsourcing work[J].Administrative Science Quarterly, 2015, 60(2): 189-227.

[15] BEUGELSDIJK S, SLANGEN A, MASELAND R, et al.The impact of home-host cultural differences on foreign affiliate sales:the moderating role of cultural variation within host countries[J].Journal of Business Research, 2014, 67(8): 1638-1646.

[16] NORTH D C.Institutions, institutional change and economic performance[M].Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

[17] KOSTOVA T, ZAHEER S.Organizational legitimacy under conditions of complexity: the case of the multinational enterprise[J].Academy of Management Review, 1999, 24(1): 64-81.

[18] ESTRIN S, BAGHDASARYAN D, MEYER K E.The impact of institutional and human resource distance on international entry strategies[J].Journal of Management Studies, 2009, 46(7): 1171-1196.

[19] 陈怀超,范建红,牛冲槐.基于制度距离的中国跨国公司进入战略选择:合资还是独资[J].管理评论,2013,25(12):98-111.

[20] XU D, PAN Y, BEAMISH P W.The effect of regulative and normative distances on MNE ownership and expatriate strategies[J].Management International Review, 2004, 44(3): 285-307.

[21] 曾伏娥,刘红翠,王长征.制度距离、组织认同与企业机会主义行为研究[J].管理学报,2016,13(2):203-211.

[22] SCHWENS C, EICHE J, KABST R.The moderating impact of informal institutional distance and formal institutional risk on SME entry mode choice[J].Journal of Management Studies, 2011, 48(2): 330-351.

[23] PELTO P J.The difference between "tight" and "loose" societies[J].Transaction, 1968, 5: 37-40.

[24] GELFAND M J, RAVER J L, NISHII L H, et al.Differences between tight and loose cultures: a 33-nation study[J].Science, 2011, 332(6033): 1100-1104.

[25] DIKOVA D, SAHIB P R, VAN WITTELOOSTUIJN A.Cross-border acquisition abandonment and completion: the effect of institutional differences and organizational learning in the international business service industry, 1981-2001[J].Journal of International Business Studies, 2010, 41(2): 223-245.

[26] CHAO M C-H, KUMAR V.The impact of institutional distance on the international diversity-performance relationship[J].Journal of World Business, 2010, 45(1): 93-103.

[27] 李雪灵,万妮娜.跨国企业的合法性门槛:制度距离的视角[J].管理世界,2016,32(5):184-185.

[28] DOW D, KARUNARATNA A.Developing a multidimensional instrument to measure psychic distance stimuli[J].Journal of International Business Studies, 2006, 37(5): 578-602.

[29] CHANG Y, KAO M, KUO A, et al.How cultural distance influences entry mode choice: the contingent role of host country's governance quality[J].Journal of Business Research, 2012, 65 (8):1160-1170.

[30] SCHOORMAN F D, MAYER R C, DAVIS J H.An integrative model of organizational trust: past, present, and future[J].Academy of Management Review, 2007, 32(2): 344-354.

[31] SØRENSEN J B.The strength of corporate culture and reliability of firm performance[J].Administrative Science Quarterly, 2002, 47(1): 70-91.

[32] HIGGINS E T.The "self digest": self-knowledge serving self-regulatory functions[J].Journal of Personality and Social Psychology, 1996, 71(6): 1062-1083.

[33] O'REILLY C A, CHATMAN J, CALDWELL D F.People and organizational culture: a profile comparison approach to assessing person-organization fit[J].Academy of Management Journal, 1991, 34(3): 487-516.

[34] TOH S M, DENISI A S.A local perspective to expatriate success[J].Academy of Management Executive, 2005, 19(1): 132-146.

[35] SINGH J.Collaborative networks as determinants of knowledge diffusion patterns[J].Management Science, 2005, 51(5): 756-770.

[36] HOFSTEDE G.Culture's consequence:international differences in work-related values[M].California: Sage Publications, 1980.

[37] KOGUT B, SINGH H.The effect of national culture on the choice of entry mode[J].Journal of International Business Studies, 1988, 19(3): 411-432.

[38] JAFFE A B, TRAJTENBERG M, HENDERSON R.Geographic localization of knowledge spillovers as evidenced by patent citations[J].The Quarterly Journal of Economics, 1993, 108(3): 577-598.

[39] HAUSMAN J A, HALL B H, GRILICHES Z.Econometric models for count data with an application to the patent-R&D relationship[J].Econometrica, 1984, 52(4): 909-938.

[40] TARAS V, STEEL P, KIRKMAN B L.Does country equal culture? beyond geography in the search for cultural boundaries[J].Management International Review, 2016, 56(4): 455-487.

[41] BEUGELSDIJK S, KOSTOVA T, ROTH K.An overview of Hofstede-inspired country-level culture research in international business since 2006[J].Journal of International Business Studies, 2016, 48(1): 30-47.

(责任编辑:陈 井)