0 引言

技术创新一般分为新产品创新、降低生产成本的创新以及提高产品质量的创新。生产新产品的创新技术来自于生产企业自身研发或外部购买,后者涉及技术授权双方的专利市场化交易问题[1]。现代高新技术累积、深化、发展、强化了专业化分工,出现了不少单纯从事高精尖技术研发的非生产性企业或机构,其通过对外转让技术专利获得收益。如知名研发公司ARM(Advanced RISC Machines),作为非生产性企业,通过对外转让创新专利盈利,接受其技术授权的合作方包括微软、IBM、索尼等公司;山东理工大学创新团队通过固定收费契约模式,向淄博补天新材公司授权首创的无氯氟发泡剂技术。

企业创新意愿受自身创新水平、资金、政策以及市场环境等因素限制[2]。即使创新技术来自生产企业自身研发,出于最大化获取研发技术价值、快速形成新产品市场行业标准等企业目标,生产企业也存在对外转让研发专利的商业动机。2019年上半年,全国共签订技术合同14.71万项,成交额7 239亿元,同比增长9.8%和23.6%,全国技术交易继续保持稳定增长势头。2019年,北京国际科技产业博览会共达成技术交易、产业合作等交易项目88个,总金额286亿元。技术交易极大地推动了企业科技发展。虽然现有研究表明,进口中间品可通过技术溢出、研发行为等促进企业提高产品增加值[3-4],知识产权保护可激励企业创新从而提高产品技术复杂度[5]。但从技术赶超与能力积累视角看,通过获得外来创新技术授权并消化吸收从而实现自主创新超越,是技术进步、经济增长的有效路径[6-7]。

技术授权作为技术创新理论发展的方向之一,受到学界广泛关注[8-9]。早期研究讨论固定、特许权收费偏好问题。如Kamien&Tauman[10]研究了降低生产成本的创新技术授权,认为固定收费契约优于特许权收费契约。近年来,授权契约理论拓展至提高生产效率、改善环境、跨国技术授权和优化技术传播渠道等多个研究领域。如吕峰等[11]认为,契约制度是企业提高效率、获得创新租金的重要保障;叶光亮和何亚丽[12]对环境污染治理中固定费用和特许权收费两种授权方式进行研究,发现固定费用授权方式更有助于治污技术推广,社会福利更高;郭树龙和杨帆[13]通过分析2012年世界银行对中国投资环境的调查数据,研究国外技术授权与技术创新的关系;徐璐和叶光亮 [14]研究竞争政策下最优技术授权发现,在不歧视性授权情形下跨国企业偏好特许权收费方式,在歧视性授权情形下跨国公司更偏好固定收费方式;綦勇等[15]对通过兼并还是授权获得外来技术进行探讨,认为替代性强的技术授权可能损害固定收费契约模式下授权企业利润。

随着创新技术授权理论的发展,技术授权理论研究向最优契约、社会福利效应以及授权对象选择等方向深化[16-18]。如Li&Geng[19]以耐用品垄断企业为行为主体,论证了创新授权最优契约形式与技术创新类型及技术创新程度有关;Miao[20]将特许权收费契约研究拓展至垄断研发企业对外授权创新技术标准决策;Tian[21]探讨了下游企业向上游企业授权提高产品质量的契约选择,认为特许权收费契约可能会引致消费者剩余和社会福利双重损失;Zhang 等[22]研究了上下游企业共同投资研发,上游创新企业向下游生产企业技术授权决策选择问题。

现有研究将不完全信息引入技术授权理论。如Sen[23]考察了外部创新者向拥有私人认知优势的垄断企业进行技术授权的最优决策;Heywood等[24]基于内部生产企业拥有创新技术视角,分析了专利权人的授权契约选择;王君美[25]认为,在排他性技术授权决策行为下,可提高产品质量的技术授权,存在特许权收费优于固定收费的情况,具体取决于信息完全程度;金亮等[26]研究了不同企业间存在需求信息不对称及企业社会责任承担前提下的契约优化问题。

现有关于不完全信息下技术授权的研究成果虽然颇为丰硕,但大多单纯讨论不完全信息的客观性,假定不完全信息是外部依从一定概率的客观存在。随着大数据时代发展,外部客观信息趋向透明化,信息不完全更多体现为认知主体主观差异。不同主体受限于自身认知能力、产品市场预测判断力,对同一创新技术、产品给出的革新程度评价不同。例如,苹果手机刚问世时,诺基亚和苹果公司对该创新的革新程度主观认知迥异,从而导致两个公司截然不同的发展走向。

本文将信息不完全由外部客观性拓展至内在认知差异性,藉此研究技术授权交易各方决策,明晰交易契约偏好和技术授权传播路径,这是以往成果探讨未涉及到的。本文基于博弈模型分析,具体探讨固定收费、特许权收费和双重收费3种技术产权转让契约的优化问题。在此前提下,分析市场势力对创新授权的影响,进一步研究拍卖、股权投资等授权契约交易模式。研究发现,基于新旧产品替代性,考虑技术交易各方存在认知差异的情形下,排他性授权适用于固定收费契约,而非排他性授权则更适合特许权收费和双重收费;认知差异增强了特许权收费较固定收费的比较优势;认知差异不影响固定收费契约下的产出,但会刺激特许权收费和双重收费契约下的新产品规模;新产品创新授权提高了社会福利水平。

基于突破“要么接受,要么拒绝”假设前提,考虑创新授权交易上下游企业市场势力,排他性授权决策更受创新企业青睐,排他性授权决策下固定收费契约更具优势。而认知差异会削弱创新企业市场势力,增强特许权契约偏好。拍卖契约凭借购买新技术的生产企业间竞价,可消除创新企业的认知劣势。股权交易模式使创新技术授权企业在获取固定、特许权或双重收费下最大化利润的同时,减轻了认知差异的影响。

1 博弈初始模型

创新技术应用于行业现实中更多贴近寡占市场格局。存在革新程度认知差异的新产品技术授权,对接受授权的生产企业及其竞争者、新旧产品价格、产出具有不同影响。因此,本文假定生产企业间进行Cournot竞争。出于单纯考察新产品创新授权传播市场优化问题,假定创新企业是非生产性的单纯从事技术研发的企业。

本文建立一个博弈模型,即产品市场上存在两个生产同质旧产品X的下游生产企业1、2,进行Cournot产量竞争。上游存在一个单纯从事技术研发的创新企业3,向下游生产行业授权生产新产品Y的专利技术,新产品Y与旧产品X之间存在替代关系。旧产品X的初始反需求函数为px=1-x,其中px表示产品X的市场价格,x表示产品X的总产量,x=x1+x2,x1、x2分别为生产企业1、2的产量。创新企业3向生产企业转让生产新产品的创新技术后,产品市场X、Y反需求函数分别为px=1-x-dy和py=1-y-dx,其中py为产品Y的市场价格,y表示产品Y的总产量,y=y1+y2,y1、y2分别为生产企业1、2的产量。

新旧产品的本质差异由其替代性d表示,d∈(0,1)反映了新旧产品的替代程度,d越趋向于1,两种产品的替代性就越强,革新程度相对越低;反之,d越趋向于0,替代性越弱,革新程度相对越高。例如,当苹果手机作为新产品问世时,与诺基亚手机之间存在替代性,而诺基亚手机对苹果手机的替代性更弱,那么则可以认为,苹果手机的革新程度更高。

技术授权交易各方对于技术革新程度的认知为私有信息,各方主体对新技术革新程度信息不完全导致认知存在差异。设生产企业关于替代性的认知为d1,创新企业关于替代性的认知为d2。d2<d1表示创新企业高估技术革新程度,超出了生产企业估价,抑制了技术需求,授权交易不会发生。达成交易的认知状态为d2=d1或d2>d1,d2=d1为认知无差异状态。现实中技术交易更多的是d2>d1,信息不完全导致创新企业存在认知劣势。相对于生产企业,创新企业会低估技术革新程度。虽然创新企业对创新流程具有更清晰认识,但是新旧产品间的替代性并不完全取决于新产品的客观属性,还与消费者偏好、收入水平等因素相关。相对于创新企业而言,接近终端市场的生产企业更了解革新的市场认知程度。

本文研究博弈时序如下:创新企业在收费契约模式下,进行排他性、非排他性授权选择,依据革新程度认知d2定价授权费用;给定创新企业的授权行为,生产企业决定是否购买创新专利,进而依据革新程度认知d1在产品市场进行Cournot竞争,确定各自最优产量。论文采用逆序法求解博弈均衡解。

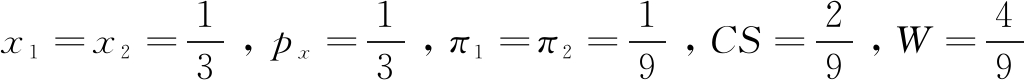

在创新技术转让前,对生产企业1、2的利润函数进行最大化求解,得到市场均衡状态下的取值。两个生产企业产品X市场的产出、价格、利润以及消费者剩余和社会福利水平分别为:

(1)

其中,CS为消费者剩余;W为社会福利,社会福利为所有企业利润与消费者剩余之和。以上均衡状态为本文研究基准。

2 3种契约模式下的技术授权决策

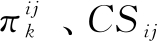

本文首先探讨固定收费、特许权收费和双重收费3种授权契约模式下,并在创新企业对技术革新认知d2的基础上,对生产企业进行排他性或非排他性授权决策;然后,分析生产企业在给定创新企业决策选择情形下,在技术革新认知d1前提下的决策行为;最后,明确授权交易均衡状态下各企业利润值、产品X、Y的价格、各生产企业产量以及相对应的消费者剩余和社会福利水平。本文分别用 和Wij表示企业的利润、消费者剩余和社会福利,其中,i=F,R,T分别代表固定收费、特许权收费和双重收费情况,j=1,2,B表示向生产企业1或生产企业2以及同时向生产企业1和生产企业2进行技术授权,k=1,2,3分别代表生产企业1、生产企业2和创新企业。固定收费构成了接受授权生产企业的固定成本,特许权收费构成了接受授权生产企业的可变成本,双重收费构成了接受授权生产企业的固定成本和可变成本。

和Wij表示企业的利润、消费者剩余和社会福利,其中,i=F,R,T分别代表固定收费、特许权收费和双重收费情况,j=1,2,B表示向生产企业1或生产企业2以及同时向生产企业1和生产企业2进行技术授权,k=1,2,3分别代表生产企业1、生产企业2和创新企业。固定收费构成了接受授权生产企业的固定成本,特许权收费构成了接受授权生产企业的可变成本,双重收费构成了接受授权生产企业的固定成本和可变成本。

2.1 固定收费契约交易模式

创新企业如果选择固定收费契约模式向生产企业转让技术专利,那么该费用与应用创新技术生产的新产品产量无关。

(1) 排他性授权决策。创新企业3选择只授权给生产企业1,企业3的利润为 此时两个生产企业的利润函数分别为:

此时两个生产企业的利润函数分别为:

(2)

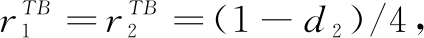

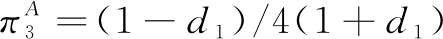

基于生产企业1、2在产品市场进行Cournot产量竞争,对各自利润最大化函数求导,得到关于认知差异d的表达式。由于创新企业3依据自身对新旧产品的替代性认知d2,创新企业设定固定收费为fF1=(1-d2)/4(1+d2),以此获得生产企业1通过应用创新技术生产新产品的新增利润。生产企业1、2在创新企业3按照d2收取固定费用的基础上,根据认知d1安排新旧产品生产,从而得到上下游各企业利润值、消费者剩余和社会福利。通过市场数理结果分析,得到引理1。

引理1:在固定收费契约模式下,排他性新产品技术授权对旧产品的市场冲击体现为新产品生产企业旧产品销量降低。但 认知差异虽然并未通过交易契约传递至新产品市场,却降低了固定收费。

认知差异虽然并未通过交易契约传递至新产品市场,却降低了固定收费。

认知差异降低了固定收费,使得接受授权的生产企业1受益,从而与企业3共享新产品创新创造的生产利润,最终提高整个产业利润。新产品的引入没有改变原来产品X的价格,但却为消费者选择产品消费提供了可能,提升了消费者剩余,社会福利水平随之上升。

(2) 非排他性授权决策。如果专利技术转让给两个生产企业,固定收费 应低于转移创新技术给两个生产企业带来的利润增幅。创新企业3的利润为

应低于转移创新技术给两个生产企业带来的利润增幅。创新企业3的利润为 生产企业1、2的利润函数分别为:

生产企业1、2的利润函数分别为:

(3)

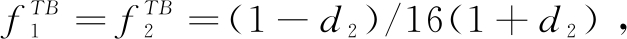

遵循利润最大化原则,创新企业2以革新程度认知d2计算生产企业运作创新技术生产带来的新增利润,设计固定收费为 由此得到上下游各企业的利润值、消费者剩余和社会福利。通过市场数理结果分析,得到引理2。

由此得到上下游各企业的利润值、消费者剩余和社会福利。通过市场数理结果分析,得到引理2。

引理2:在固定收费契约模式下,非排他性新产品技术授权冲击了每个企业的旧产品市场销量,且这种冲击随着新产品革新程度提高而下降。但 固定契约隔离了创新者认知差异对新产品市场的影响,创新者碍于认知劣势会设置较低固定费用。

固定契约隔离了创新者认知差异对新产品市场的影响,创新者碍于认知劣势会设置较低固定费用。

新产品创新为下游两个企业开拓了新旧产品整体生产空间,从而使技术交易上下游产业链共同获利,进而提高产业利润。(1-d1)/9(1+d1)-(1-d2)/9(1+d2)为生产企业1、2的认知优势回报,而认知差异并不影响终端新旧产品市场行为和市场结构。技术授权不但没有改变原有产品价格,而且扩大了消费者的选择集合,从而使消费者获益。因此,技术授权提高了社会福利。通过考察技术开发企业的授权决策选择问题,经过简单比较,发现定理1。

定理1:在固定收费契约模式下, 虽然排他性授权决策可为创新企业创造更多利润,但该决策优势随认知差异递减。由于新产品市场竞争加剧,非排他性授权能创造更多消费者剩余和社会福利。

虽然排他性授权决策可为创新企业创造更多利润,但该决策优势随认知差异递减。由于新产品市场竞争加剧,非排他性授权能创造更多消费者剩余和社会福利。

2.2 特许权收费契约交易模式

如果上下游技术授权交易采用的契约模式是特许权收费,那么特许权收费受单位产出费和新产品产出双重影响。

(1) 排他性授权决策。在排他性授权决策下,创新企业3向生产企业1转让新产品创新技术,企业3的利润为 两个生产企业的利润表达式为:

两个生产企业的利润表达式为:

(4)

基于创新企业认知替代性d2的最优单位产出费为rR1=(1-d2)/2,生产企业在替代性认知为d1的基础上安排生产,得到各企业市场均衡产出、价格、利润以及消费者剩余和社会福利。通过市场数理结果分析,得到引理3。

引理3:在特许权收费契约模式下,排他性新产品技术授权不影响未接受授权的生产企业销量。但 认知差异通过契约交易压低单位产出费和创新企业利润,激发新产品终端市场需求。

认知差异通过契约交易压低单位产出费和创新企业利润,激发新产品终端市场需求。

技术授权收益取决于单位产出费和新产品产量,创新授权人由此产生保护企业生产新产品的动机,间接促成新技术开发企业、新产品生产企业共享技术应用增值,同时,认知差异加大了新产品生产企业利润共享额度。此时,技术授权不仅增加了消费者剩余,而且改善了社会福利。

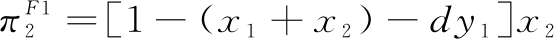

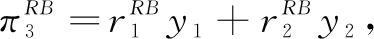

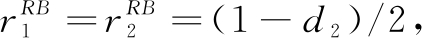

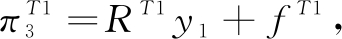

(2) 非排他性授权决策。在特许权收费交易契约模式下,如果创新企业选择非排他性向生产企业授权,创新企业3的利润为 那么接受新产品创新技术的两个生产企业利润函数表达为:

那么接受新产品创新技术的两个生产企业利润函数表达为:

(5)

上游创新企业和下游生产企业依据各自对新产品革新程度的认知,设计自身决策,上游创新企业制定最优单位产出费 从而得到上下游技术授权交易各方的最优利润值、各企业市场均衡产出与产品价格、消费者剩余及社会福利。通过市场数理结果分析,得到引理4。

从而得到上下游技术授权交易各方的最优利润值、各企业市场均衡产出与产品价格、消费者剩余及社会福利。通过市场数理结果分析,得到引理4。

引理4:在特许权收费契约模式下,非排他性新产品技术授权冲击了每个企业的旧产品市场销量,这种冲击随着新产品革新程度提高、认知差异增加而下降。但 认知差异通过契约交易压低单位产出费和创新企业利润,激发新产品终端消费市场。

认知差异通过契约交易压低单位产出费和创新企业利润,激发新产品终端消费市场。

技术授权没有改变旧产品价格,但扩大了消费者选择范围,带来更多消费者剩余。技术交易各方相互受益,产业利润随之增加,从而推动社会福利提高。

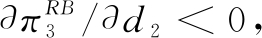

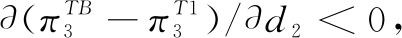

定理2:在特许权收费契约模式下,非排他性授权决策始终是创新企业的偏好。 认知差异削弱了这一偏好程度,降低了单位产出费,刺激了新产品生产,同时创造了更高的消费者剩余和社会福利,实现了企业目标与社会目标一致性。

认知差异削弱了这一偏好程度,降低了单位产出费,刺激了新产品生产,同时创造了更高的消费者剩余和社会福利,实现了企业目标与社会目标一致性。

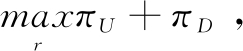

通过比较固定收费和特许权收费两种交易契约模式下创新企业利润,得到定理3。

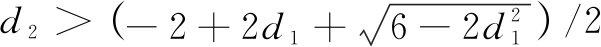

定理3:当 时,创新企业偏好固定收费契约;相反,当

时,创新企业偏好固定收费契约;相反,当 时,创新企业偏好特许权收费契约。

时,创新企业偏好特许权收费契约。

定理3表明,认知差异使创新企业的授权契约选择出现变动。在授权交易参与各方认知相同的情形下,固定收费一直是创新企业首选;认知差异使特许权收费契约更具优势,且可能创造更高利润。在特许权契约下,创新刺激产出增加,可弥补创新企业部分认知差异损失。

2.3 双重收费契约交易模式

如果授权交易采用双重收费契约模式,在收取一次性固定费用收回部分研发投入的基础上,可依据生产企业销售的新产品销量每单位收取产出版权费。

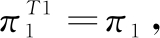

(1) 排他性授权决策。在排他性授权决策选择下,创新企业3的利润为 获得新产品技术专利的生产企业1、未获得专利的生产企业2利润函数表达如下:

获得新产品技术专利的生产企业1、未获得专利的生产企业2利润函数表达如下:

(6)

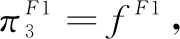

生产企业1、2各自优化自身产品产出水平,企业1在规模化生产中实现新产品技术的最高应用价值。基于“要么接受,要么拒绝”的授权交易原则,创新企业基于对新产品革新程度认知d2,设定 这意味着此时双重收费契约模式等同于固定收费契约模式。创新企业收取的固定费用为fT1=(1-d2)/4(1+d2)。

这意味着此时双重收费契约模式等同于固定收费契约模式。创新企业收取的固定费用为fT1=(1-d2)/4(1+d2)。

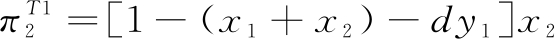

(2) 非排他性授权决策。如果创新企业向生产企业转让创新技术采取的是非排他性授权决策,那么两个生产企业都会生产新产品Y,创新企业3的利润为 此时生产企业1、2的利润函数表达式为:

此时生产企业1、2的利润函数表达式为:

(7)

经过简单计算可知,最优单位产出费用应该满足 固定收费为

固定收费为 从而得到生产企业与创新企业的利润、消费者剩余和社会福利。通过市场数理结果分析,得到引理5。

从而得到生产企业与创新企业的利润、消费者剩余和社会福利。通过市场数理结果分析,得到引理5。

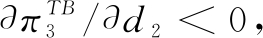

引理5:在双重契约模式下,非排他性新产品技术授权冲击了每个企业的旧产品市场销量,这种冲击随着新产品革新程度提高、认知差异加大而下降。但 认知差异不仅通过契约交易压低单位产出费,激发终端消费市场需求,还降低了固定收费。

认知差异不仅通过契约交易压低单位产出费,激发终端消费市场需求,还降低了固定收费。

比较不同授权决策下的新产品产出、创新企业利润和社会福利等,发现定理4。

定理4:在双重收费契约模式下,认知差异打破了技术拥有者向一个和两个生产企业授权的无差别状态,非排他性授权决策成为创新企业首选, 认知差异削弱了这一决策优势。非排他决策同时实现了更高的消费者剩余和社会福利。

认知差异削弱了这一决策优势。非排他决策同时实现了更高的消费者剩余和社会福利。

3 市场势力、拍卖与股权投资授权模式

前述3种契约模式下的技术授权决策研究基于“要么接受,要么拒绝”的假定前提,创新企业拥有完全市场势力,可突破这一假定前提。结合上述研究结论,本文继续深入分析上下游企业市场势力对授权选择的影响,并进一步探讨拍卖、股权投资等技术授权模式优化问题。创新企业与购买专利的生产企业就交易契约定价进行讨价还价,议价能力取决于交易各方的市场势力。

3.1 市场势力与授权对象选择

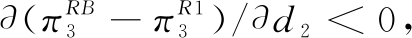

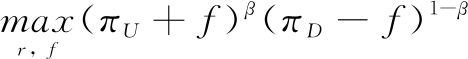

上下游企业通过讨价还价,确定最优单位产出费r和固定收费f,以最大化其共同利润。

(8)

求解上述公式[27],得到:

f=βπD-(1-β)πU

(9)

其中,β∈(0,1)代表上游创新企业讨价还价能力。β越小,表示上游创新企业讨价还价能力越弱,而(1-β)表示下游接受授权生产企业讨价还价能力相对较强。πU是上游创新企业通过设置单位产出费收取的特许权部分利润,πD是下游引进专利技术生产企业通过新产品消费市场获取收益减去特许权部分授权费用后的利润值。将式(9)式代入(8)中发现,上下游双方净利等于双方盈利总和 通过设计特许权单位收费r,使授权上下游企业利润之和πU+πD最大化,再通过各自市场势力确定固定收费f的取值。

通过设计特许权单位收费r,使授权上下游企业利润之和πU+πD最大化,再通过各自市场势力确定固定收费f的取值。

在前文基础模型“要么拒绝,要么接受”假定前提下,上游创新企业拥有市场定价权,市场势力β=1,此时f=βπD-(1-β)πU=πD,即上游创新企业通过收取固定费用获得下游创新应用生产企业全部经济利润。但在β∈(0,1)情况下,上下游授权交易各方通过各自市场势力影响固定收费定价。上游创新企业凭借自身市场势力β,转移部分下游生产企业经济利润βπD;下游生产企业同样依据其自身市场势力1-β,分割上游创新技术通过特许权收取的授权费(1-β)πU。双方通过固定收费讨价还价进行零和博弈,谋取各自利润最大化。

值得注意的是,上游创新企业的议价能力β(•)随着专利替代程度d提高而递减、随着下游生产企业可选择数量n增加而递增,即∂β(•)/∂d<0,∂β(•)/∂n>0。因此,在专利替代程度一定情况下,存在βE>βN,上标E表示排他性授权,N表示非排他性授权。

推论1:基于上下游企业技术交易产业链视角,上游创新企业在排他性授权决策下具有更强的市场势力,赢得更多技术应用衍生利润份额。市场势力强的交易方更偏好固定收费契约;认知差异削弱了创新企业议价能力,促使创新企业增强特许权收费契约偏好。

由于下游生产企业彼此间相互竞争,上游创新企业一对一讨价还价比一对多更具有市场势力。创新企业更偏好排他性授权决策,在这一决策下固定收费契约更优。认知差异使创新企业低估了产品终端消费市场需求,特许权收费契约较好地规避了市场势力的影响,成为创新企业的更优选择。

前述3种契约模式下的技术授权决策研究表明,认知差异加强了创新企业特许权契约偏好。基于突破“要么拒绝,要么接受”前提,考虑市场势力,固定收费和双重收费较特许权收费更受强势一方偏好,收取固定费用是市场势力强大一方的有效策略。

3.2 拍卖契约交易模式

拍卖契约交易模式下,创新企业只能执行排他性授权决策,一次性收取固定费用,这与固定收费契约有相似之处。在认知差异下,生产企业并不了解创新企业的认知程度,根据自身认知进行竞价,从而d2=d1,创新企业得以完全规避认知劣势。创新企业获取的专利拍卖利润等同于前述3种契约模式下技术授权决策认知无差异的固定收费契约。

(10)

推论2:拍卖交易契约模式下,生产企业间相互竞价,最优拍卖价格为完全信息下排他性授权固定收费契约模式下的最优定价。拍卖竞价消除了创新企业认知差异劣势。

拍卖往往适合价值很高的创新技术,能够吸引企业关注和竞争,并不普遍适用于一般性新产品创新,如2016年6月,雅虎拍卖了3 000件专利技术。在拍卖交易模式下,创新授权人的认知差异劣势因生产企业间的竞拍行为得以规避。

3.3 股权投资交易模式

创新公司看好专利应用前景,通过获取股权份额的方式对外出售新产品创新技术,在以下情形下可以实行:一是新产品市场需要长时间培育,且后期可能出现爆发式成长;二是创新企业拥有较强的资金实力。

创新企业股权投资额度等价于授权收取的契约费用I=max{πF;πR;πT},具体契约费用取决于3种契约模式下的技术授权决策、市场势力与授权对象选择中分析的交易双方认知差异程度、市场势力。由于创新授权企业所得的技术转让费不同,引致股权份额亦有所差异。

推论3:创新企业授权技术并以收取的契约费用获得接受授权生产企业的股权份额,该交易模式可帮助创新企业接近新产品市场,降低认知差异劣势。

结合上述市场势力与授权对象选择中的论证,认知差异引致相应股权份额降低,但生产企业通过扩大生产范围、制造新产品,可获得更多利润,创新企业通过生产企业股东身份接触终端产品市场,弥补认知差异劣势,提高固定(特许权、双重)契约下的议价定价能力。同时,新产品技术存在后续累积创新,创新企业可通过熟悉消费市场敏锐地捕捉市场方向。

4 经验性案例

技术授权交易在信息时代日益活跃于高新技术产业链。MPEG-LA公司是全球从事技术专利授权的领先者,其专利池中有两家持有HEVC多项专利的中国公司,即海康威视和博云信创。两家公司的HEVC专利都通过授权交易,购自先前的专利持有人。MPEG-LA制定了MPEG4专利授权双重收费制,即在收取固定费用基础上,还收取每分钟0.000 333美元特许权费用。专利权人通过固定收费获取部分专利收益,并收取特许权费用,以规避对授权使用者的认知差异劣势。

全球知名非生产性创新公司ARM,向全球手机和平板电脑授权芯片技术,2019年ARM公司优化了技术授权契约。信息科技时代的芯片技术创新是持续性的,新旧技术之间存在一定替代性,新技术革新程度越高,旧技术对新技术的替代性就越弱,新技术就更易推广。此前,ARM公司对专利授权一般预先收取数百万美元固定费用,产品投产后根据接受授权企业产量获取特许权费用。优化授权收费契约后,ARM公司先收取3/4的前期固定收费,剩下的1/4在后期新技术产品生产时与特许权费用一起收取。授权契约中特许权收费比重上升,这与本文结论一致,规避认知差异劣势的同时,促进了新技术应用。

技术授权在现实中常见于拍卖模式。2018年,上海工程技术大学的“PVC/农用废弃物复合材料制备”、“合金外延生长NiSiGe材料”两项创新技术,通过拍卖方式分别以30万元、10万元完成交易。谷歌对加拿大北电网络公司的专利技术作出详尽调查评估后,给出9.5亿美元竞拍价,但微软和苹果公司组成联合竞买人,出价45亿美元赢得专利拍卖。由此可见,不同技术交易主体对专利价值的认知差异很大,拍卖等同于消除认知差异的固定收费,为创新企业带来一次性最高收益。

创新专利作为股权投资在现实中并不罕见。6项HEVC专利第一权利人李英锦着眼于创新技术的长期市场应用回报,通过专利授权获得博云信创公司股权份额。现实中技术入股需要进行技术价值评估,技术对外授权所能获得的最高收益是评估的最客观依据。技术入股多见于初创技术型企业,或规模较大公司引入合作者。若专利授权给上市公司,由于上市公司股份可在二级市场流通,技术授权者可通过固定、特许权或双重收费制定最优收费,同时将授权收费通过二级市场或与接受授权公司谈判的形式,转换为新技术应用企业的股权投资。芯片制造商高通为苹果智能手机提供技术支持,并获取技术授权费。强大的芯片运行能力使苹果智能机成为手机行业的变革者,并赢得出乎诺基亚等同行意料之外的市场地位和巨额利润。以技术股权投资形式授权,可享有更高回报,尤其适用于爆发性创新授权,因为越巨大的革新,市场潜力越难以预料。

5 对策建议

通过对新产品授权模式的研究,考虑不同交易主体对技术革新程度的认知差异,提出相应授权建议。

(1)鼓励创新者采用规避认知劣势的授权契约。当前,高校研发、中小公司和个人专利以一次性固定收费居多,但固定收费难以弥补创新者远离终端产品市场造成的认知劣势,且多着眼于专利当前短期收益。特许权、双重收费等其它多种技术交易契约模式能更好规避创新者认知劣势,应加以广泛推广应用,避免出现创新者贱卖专利的局面。对于重要创新技术,拍卖是较优的一种技术授权契约模式。重要创新技术容易获得业界关注,通过拍卖获得一次性最高收入,能很好地规避认知劣势。

(2)多种技术交易契约综合灵活应用是授权优化的关键。从经验性案例分析可知,以技术创新为发展导向的行业领先者,对外技术授权多采用固定收费和特许权搭配的双重收费制。固定收费带来的现金流可及时覆盖技术研发成本支出,特许权收费可带来新产品市场销量增长回报,技术股权投资可获得新产品长期量价双重回报,对于重大创新这一回报尤为突出。创新企业需要明晰信息时代下技术应用的长期价值,尤其是爆发性创新可能带来的不可预估价值,灵活搭配应用多种授权契约。

(3)非排他性授权策略能够很好地配合特许权收费、双重收费和股权投资等授权契约模式,规避认知劣势,为创新企业带来较高利润的同时,也创造了较多消费者剩余和社会福利。这也是技术创新传播应用的最佳状态。非排他性技术授权策略应引起技术交易主体更多关注,尤其是中小技术创新者,在明确接受授权企业的市场范围、避免新产品生产企业过度竞争前提下,尽量多采用非排他性授权策略。

6 结语

本文从不完全信息导致的主体认知差异角度,拓展了不完全信息研究。对于创新者而言,主体认知差异性越大,接近终端市场的生产企业越接近市场认知。在这一假设前提下,不仅得到激励相容下技术授权参与各方的决策选择,而且给出了认知差异下授权契约设计的定价机制,以及不同定价机制下新产品技术应用规模和社会整体福利水平。

考虑革新程度认知差异,特许权收费契约较固定收费契约更能吸引创新企业。考虑技术授权上下游企业市场势力,固定收费、双重收费契约在非排他性授权决策下更能发挥创新者的市场势力。总体而言,技术授权参与主体讨价还价,使排他性授权决策更具有吸引力,排他性授权决策间接提高了固定收费优势;而在认知差异和市场势力双重作用下,创新企业更偏好特许权收费契约。拍卖模式可消除创新企业认知劣势;股权投资模式可帮助创新企业接近消费市场,降低认知劣势。

创新企业需要熟悉技术授权契约设计,通过优化交易契约,弥补认知劣势影响,最大程度获得新产品市场创造的丰厚回报,同时提高消费者剩余和社会福利水平。非排他性技术授权策略应引起技术交易参与者更多关注,尤其是中小技术创新者,在避免生产企业过度竞争前提下,尽量多采用非排他性授权,实现技术产业链激励共容,促进技术创新传播应用。

新产品推向市场消费是事后概念,难以通过收集消费经验数据获取更多信息,即使从预测角度,创新企业、新产品生产企业通过事前调研消费者偏好,评估新产品技术应用前景,生产企业对产品消费市场更熟悉,因此拥有认知优势。因此,本研究有现实基础,为创新企业提供了规避认知劣势的专利授权契约设计和授权对象选择策略。

参考文献:

[1] CHEN H, HONG H, MUKHERJEE A, et al.Tariffs, technology licensing and adoption[J].International Review of Economics and Finance, 2016,43 (5): 234-240.

[2] 马永红, 李言睿.不完全信息下企业合作创新决策的多方博弈模型[J].哈尔滨工程大学学报, 2019, 40(9): 1656-1661.

[3] 许家云, 毛其淋, 胡鞍钢.中间品进口与企业出口产品质量升级: 基于中国证据的研究[J].世界经济, 2017,40 (3): 52-75.

[4] 诸竹君, 黄先海, 余骁.进口中间品质量、自主创新与企业出口国内增加值率[J].中国工业经济, 2018, 35(8): 116-134.

[5] 李俊青, 苗二森.不完全契约条件下的知识产权保护与企业出口技术复杂度[J].中国工业经济, 2018, 35(12): 115-133.

[6] 贺俊, 吕铁, 黄阳华,等.技术赶超的激励结构与能力积累:中国高铁经验及其政策启示[J].管理世界, 2018,34(10): 191-207.

[7] 李新剑.后技术赶超时期创新赶超模式研究——创新网络构建视角[J].科技进步与对策, 2019, 36(21): 26-34.

[8] 谢申祥, 张辉, 王孝松.外国企业的技术授权决策与社会福利[J].世界经济,2013,36(10): 103-122.

[9] WU C.Price competition and technology licensing in a dynamic duopoly[J].European Journal of Operational Research, 2018,267 (2): 570-584.

[10] KAMIEN M, TAUMAN Y.Fees versus royalties and the private value of a patent[J].Quarterly Journal of Economics, 1986, 101(3): 471-491.

[11] 吕峰, 梁琬曈, 张峰.效率还是效果: 复杂环境下企业创新的权衡[J].南开管理评论, 2018, 21(5): 188-199.

[12] 叶光亮, 何亚丽.环境污染治理中的最优专利授权: 固定费用还是特许权收费[J].经济学(季刊), 2018, 17(2): 633-650.

[13] 郭树龙, 杨帆.国外技术授权、研发创新与企业生产率[J].产业经济评论, 2019, 7(4): 18-28.

[14] 徐璐, 叶光亮.竞争政策与跨国最优技术授权策略[J].经济研究, 2018, 53(2): 95-108.

[15] 綦勇, 侯泽敏, 田海峰.Stackelberg竞争下内生技术创新的企业兼并与技术授权[J],系统管理学报,2017, 26(1): 44-53.

[16] ERKAL N.Optimal licensing policy in differentiated industries[J].The Economic Record, 2005, 81(252): 51-64.

[17] GORDANIER J, MIAO C.On the duration of technology licensing[J].International Journal of Industrial Organization, 2011,29 (6): 755-765.

[18] 綦勇, 侯泽敏.进口国关税、异质性与外国企业技术授权[J].科研管理,2016, 37(5): 132-140.

[19] LI C, GENG X.Licensing to a durable-good monopoly[J].Economic Modelling, 2008, 25(5): 876-884.

[20] MIAO C.Licensing a technology standard[J].International Journal of Industrial Organization, 2016, 47(7): 33-61.

[21] TIAN X.Licensing a quality-enhancing innovation to an upstream firm[J].Economic Modelling, 2016,53 (2): 509-514.

[22] ZHANG Q, ZHANG J, ZACCOUR G, et al.Strategic technology licensing in a supply chain[J].European Journal of Operational Research, 2018, 267(1): 162-175.

[23] SEN D.On the coexistence of different licensing schemes[J].International Review of Economics and Finance, 2005, 14(4): 393-413.

[24] HEYWOOD S, LI J, YE J.Per unit vs.ad valorem royalties under asymmetric information[J].International Journal of Industrial Organization, 2014, 37(11): 38-46.

[25] 王君美.排他性与非排他性决策下创新授权契约机制研究[J].科技进步与对策, 2017, 34(4): 14-22.

[26] 金亮, 郑本荣, 胡浔.专利授权合同设计与生产外包——基于企业社会责任的视角[J].南开管理评论, 2019, 22(3): 40-53.

[27] MILLIOU C, PETRAKIS E.Upstream horizontal mergers, vertical contracts, and bargaining[J].International Journal of Industrial Organization,2007,25(5):963-987.

(责任编辑:陈 井)