0 引言

高校是科技成果的重要供给者,其研发溢出、技术转移、成果转化活动对于地方经济发展起到了重要支撑作用[1-4]。自1978年改革开放以来,中国政府一直强调重视科技成果转移转化工作。围绕科技体制改革,国家先后制订和修订了《专利法》《技术合同法》《科学技术进步法》《促进科技成果转化法》等法律,并通过财政、税收、金融、人才等扶持政策,以及创办与发展技术市场、科技企业孵化器、大学科技园、高新技术产业开发区等举措,不断推进中国科技成果转化事业的发展变革[5]。然而,从结果看,科技成果转化一直是中国科技创新链条中相对薄弱的环节,科技和经济“两张皮”的现象并没有从根本上得到改善,科技成果转化水平较低是学界和社会的普遍共识[6]。

为了扭转这一被动局面,促进经济转型升级、实现可持续发展,近年来,中国政府开启了新一轮科技成果转化改革。从中央到地方政府先后修订了《促进科技成果转化法》或《条例》,出台了一系列配套政策,并作出各种具体部署和安排。在这些政策法规中,一项非常重要的措施是加大激励力度以调动科研人员成果转化积极性。1996年版《促进科技成果转化法》规定,可从成果转化净收入中提取不低于20%的比例或股权,奖励作出重要贡献的科技人员,而2015年版《促进科技成果转化法》则将奖酬金提取比例的下限提高到50%。为了加速科技成果向现实生产力转化,包括北京、上海在内的21个省级政府(截至2017年底数据)明确地将奖酬金提取比例的下限提高至70%、80%,有的地方甚至还规定,单位只保留荣誉,转让净收入全部奖励给科技人员,即计提比例为100%。

面对如此巨大的激励或者诱惑,科技人员会作何反应?大学能否通过设置奖酬金计提比例改善科技成果转化绩效?本文将对最近几年实施的加大科技人员激励的政策进行效果评估,具体来说,主要考察以下两个方面:①将科技人员奖酬金提取比例的下限从20%提升到50%有利于促进科技成果转化吗?②将奖酬金提取比例的下限提升得更高(超过50%)是不是效果更好呢?

1 文献回顾与评论

与上述问题密切相关的研究主要包括两个方面:一是侧重于科技成果转化激励政策的理论研究,如高校科技成果转化收益分配模式[7-8]、收益分配激励机制设计[9]等,这些研究对于全面了解激励政策及改革内容提供了很好的视角,但没有直接涉及政策效果评估;二是从量化角度考察物质激励与成果转化、技术转移的关系[2,10-15],这些研究有助于人们理解成果转化、技术转移的影响因素,但存在以下两方面不足:①大多数文章只考虑相关关系,而忽略了内生性问题。很明显,内生性是物质激励与成果转化绩效关系研究中必须考虑的问题,因为成果转化导向更强的高校或者具有更多发明成果的研究人员可能希望争取到更有利的激励政策[2];②只考察高校间横向激励程度差异的效果,而忽略了高校纵向激励程度变化的影响。Lach & Schankerman[2]、Caldera & Debande [14]、Arque′-Castells[16]等在考虑内生性的基础上,借助面板数据考察物质激励对成果转化绩效的影响。由于观察期内高校专利许可费比例变化不大,在估计计量模型时,这3篇文章的作者实际上是基于不同高校间横向激励程度差异进行分析。这种研究方法在科技人员能够自由流动时具有合理性,因为科研人员可能会根据不同高校制定的激励程度进行岗位分流[14],但如果高校教师不具备较强的流动性,则这一研究方法的合理性就会遭到质疑。

本文以2015年前后中央以及地方政府逐步推行的加大科技人员激励力度的政策作为“自然实验”,利用双重差分(Difference-in-Difference,DID)控制高校固定效应与时间效应,检验激励程度变化与科技成果转化绩效之间的关系。①通过创造合理的分组,解决内生性难题。只要个体分组或处理水平完全由自然实验所决定,OLS估计量就是无偏的。此项研究以高校为研究对象,考察地方政府的成果转化激励政策效果。这一改革主要由政府推动,单个高校对当地政府激励政策改革的影响几乎可以忽略不计,因此,这一外生冲击能够作为分析激励政策改革对高校科技成果转化行为影响的一项“自然实验”,并能够很好地识别加大科技人员激励力度与高校科技成果转化绩效之间的因果关系;②从纵向角度考察高校激励程度变化产生的效果。已有研究考察不同高校横向间激励差异对科技成果转化绩效的影响,但这在中国情境下意义不大,因为中国高校教师流动性不足[17],科研人员根据奖酬金计提比例自主选择高校的可能性相对较低。然而,国家提高奖酬金计提比例所造成的外生冲击却是每个科技人员都必须面对的,这为本文从纵向视角考察物质激励与成果转化、技术转移之间的关系提供了机会,为全面、深入地理解激励政策的效应提供了新证据。

2 研究设计

2.1 研究方法

为了检验加大科技人员激励力度对科技成果转化的作用,可以采用一种较为简单的设计,比较2015年《促进科技成果转化法》颁布前后高校层面汇总的科技成果转化绩效差异(单倍差分法)。然而,以国家层面政策作为评估对象的做法容易出现对照组缺失的问题(没有不执行激励政策的高校),也就难以判断激励政策与绩效变化之间的因果关系。可以借鉴“自然实验”和双重差分设计[18-19],评估加大科技人员激励力度对高校科技成果转化绩效提升是否产生因果效应。为了使用双重差分模型,以省级地方政府发布的政策作为评估对象。自2012年开始到2015年国家法律颁布,福建、重庆、山东、上海、湖北、北京、吉林、辽宁、天津等省市陆续提高了奖酬金计提比例,可以将当年发布政策的省市作为实验组,没有发布政策的作为对照组。通过比较受到政策冲击后实验组平均变化与对照组平均变化的差异,检验政策效果。为了获得“自然实验”的效果,收集了高校层级的资料,而不是省级汇总资料。这是因为一方面省级数据样本量少,会影响估计结果的稳健性,另一方面,省级数据比高校层面数据更容易产生内生性问题。科技成果多的省份有先行制定激励科技人员政策的冲动,但是,更为微观层次的高校特征对当地政府是否颁布激励政策的影响微乎其微。因此,对于单个高校而言,提高科技人员奖酬金提取比例可能会形成一种纯外生的政策冲击。

加大科技人员激励政策改革于2012—2015年在各个省份先后实施,故选择渐进双重差分模型(Time-varying DID)。借鉴 Beck等[20]、黄溶冰等[19]的研究,设定如下两个计量模型:

Yit=β0+β1×Dit+β×∑Zit+μi+τt+εit

(1)

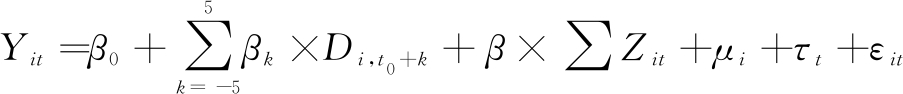

(2)

其中,Yit是因变量,代表高校i在第t年的科技成果转化绩效;∑Zit表示其它影响因变量的控制变量;μi表示高校固定效应,用于捕捉其它非时变的高校特征;τt表示年份固定效应,用来控制时变性不可观测因素;εit表示随机误差项。

模型(1)与模型(2)的区别在于代表激励政策自变量的设置方式。模型(1)中,Dit是一个虚拟变量,代表高校i在第t年是否受到政策的影响:位于政策发布省份的高校在改革后赋值为1,否则为0。Dit的回归系数β1反映政策变量的总体效果,故模型(1)称为总体效应模型。模型(2)称为动态效应模型,将Dit换成表示政策发布前、发布当年和发布后的一系列虚拟变量Di,t0+k,当个体分别处于政策发布当年t0、政策发布前k年或政策发布后k年时取值为1,否则为0。这一设置可实现两个目的:一是可以利用回归方法对双重差分法中最重要的平行趋势假设进行检验;二是可以更清楚地得到政策效果在时间维度上的变化,即政策动态效应。

2.2 变量测量

(1)被解释变量。一些学者认为科技成果转化(或称研究成果商业化)与技术转移的概念类似,都是关注知识产权等实用价值成果从大学向产业界的转移转化,因而,可用专利申请数量、专利授权数量、技术许可数量和收入、衍生企业数量等指标测量绩效[2,14]。还有一些学者认为科技成果转化既包括专利等显性成果的商业化,也包括各种隐性知识转化,因而,R&D合同数量和收入、技术服务合同数量和收入等各类代表产学研合作的指标都可用来测量大学技术或知识转移活动[16]。本文与2015年版《促进科技成果转化法》保持一致,将科技成果转化活动限定在知识产权等实用价值成果转移转化上,对应的转化方式包括转让、许可和作价投资。转让是科技成果转化的主要方式,且《高等学校科技统计资料汇编》中没有公布许可和作价投资相关数据,故选用技术转让相关指标(技术转让合同数和收入)测量科技成果转化绩效。

(2)解释变量。估计激励政策对高校科技成果转化的总体效应时,设置了1个政策虚拟变量;估计激励政策对高校科技成果转化的动态效应时,设置了11个虚拟变量,其中包括5个政策前虚拟变量,5个政策后虚拟变量,1个政策当年虚拟变量。

(3)控制变量。影响大学科技成果转化的因素是多方面的,这里主要关注成果供给和成果需求两方面因素。就成果供给影响因素而言,学者们分析了大学规模[21-22]、大学研究质量[23]、大学研究领域[24]等变量的效果。本文选取教学与科研人员、科技经费、企事业单位委托经费、国内外全国性刊物发表4个变量,其中,教学与科研人员测量大学规模,科技经费、国内外全国性刊物发表两个指标均代表高校科技成果供给能力;企事业单位委托经费是R&D合同、技术服务合同的汇总,代表高校技术转让活动之外开展的其它形式产学研合作。上述4个指标都来自设有理工农医类专业的高校,因而大体上可以忽略大学研究领域的影响。

从成果需求影响因素看,常考察地区GDP、研发投入水平等大学所在环境特征。本文选取与大学成果需求关系更紧密的企业方面因素,具体指标包括规上有研发机构的企业数和规上新产品开发项目数,前者不仅能反映企业研发能力,还能衡量企业吸收外部科技成果的能力,后者则代表企业自主创新能力。

2.3 数据来源与描述统计

本文考察2010—2017年全国地方所属本科院校面板数据,评估提高科技人员奖酬金提取比例政策的效果。将观察起点设置在2010年是因为2010年科技人员收益权改革,与之相关联的高校层面处置权、收益权改革都还没有发生,适合作为比较的起点。从最早发布科技人员收益权改革的2012年至观察终点2017年底,中间跨度为5年,这为分析此项改革的中长期效果提供了可能。将样本限制在地方所属本科院校,是因为地方政府发布的政策文件对地方所属高校具有较强的影响力,地方所属本科院校的名单来自教育部科学技术司编写的《高等学校科技统计资料汇编》(以下简称《汇编》)。为保持数据稳健性和完整性,本文剔除观察期内资料不全的名单,最终得到552所高校4 416个观察点的详细信息。与高校层级相关的指标均来自对应年份的《汇编》,与企业相关的汇总资料来自对应年份的《中国科技统计年鉴》。

政策变量信息与每个省份发布的改革时间有关,需要整理。登录“北大法宝”法律法规数据库,并以“科技成果”作为关键词,检索省级政府2010年1月1日至2017年12月31日期间发布的地方法规文件。对于命中的记录,分省整理出科技人员激励政策、高校科技成果处置权、收益权改革政策以及科技成果所有权改革政策等具体信息,在此基础上,加工整理各省相关政策变量发布时间。借鉴以往学者做法,如果政策发布在下半年则归入当年,否则计入上一年。

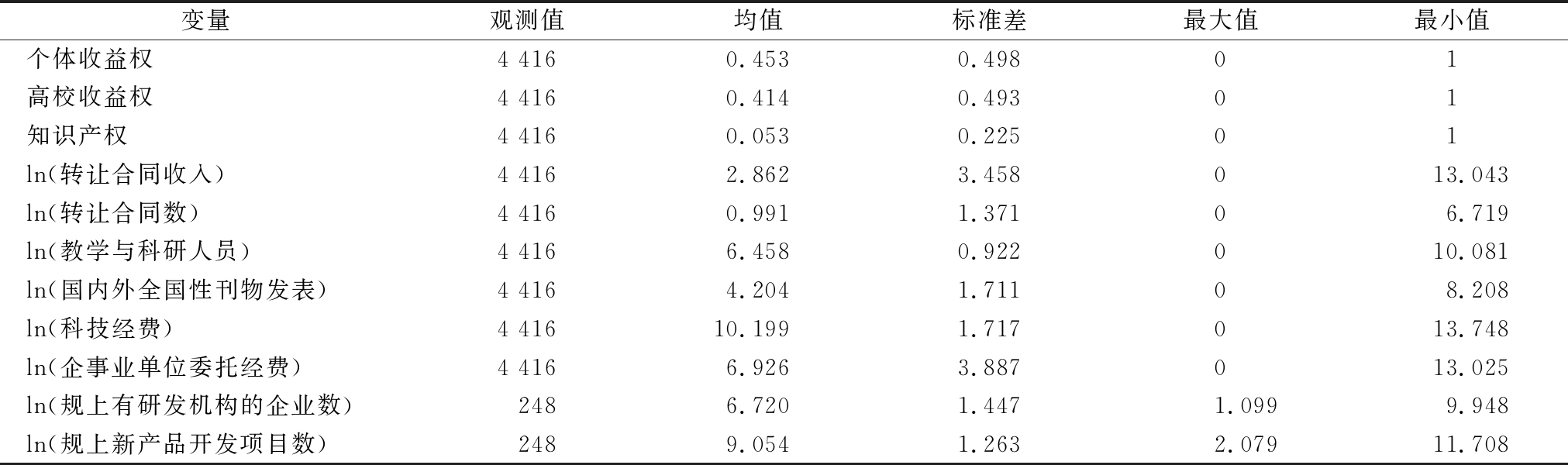

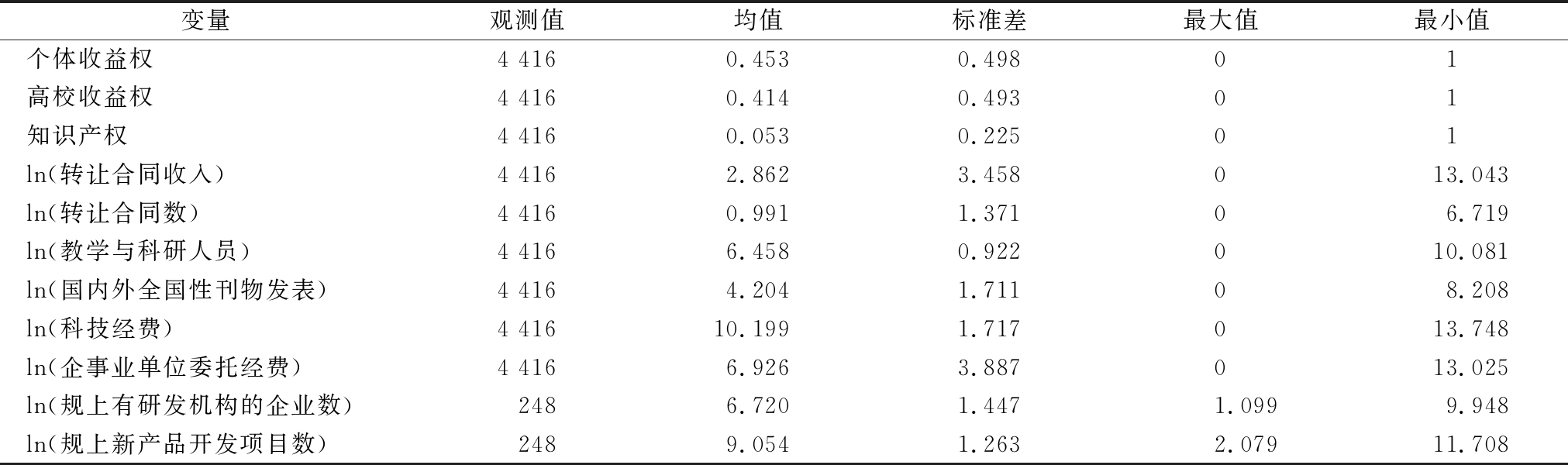

在实证分析前,所有名义变量均以省级居民消费价格指数(CPI)进行消胀处理。考虑到部分指标数量级较大,同时也有部分指标取值为零,对除自变量之外的所有指标进行加1再取对数的预处理。主要变量的描述统计结果如表1所示。

表1 主要变量描述性统计结果

变量观测值均值标准差最大值最小值个体收益权4 4160.4530.49801高校收益权4 4160.4140.49301知识产权4 4160.0530.22501ln(转让合同收入)4 4162.8623.458013.043ln(转让合同数)4 4160.9911.37106.719ln(教学与科研人员)4 4166.4580.922010.081ln(国内外全国性刊物发表)4 4164.2041.71108.208ln(科技经费)4 41610.1991.717013.748ln(企事业单位委托经费)4 4166.9263.887013.025ln(规上有研发机构的企业数)2486.7201.4471.0999.948ln(规上新产品开发项目数)2489.0541.2632.07911.708

3 实证结果与讨论

3.1 平行趋势检验

使用双重差分法的重要前提是满足平行趋势假定,即如果没有制定提高科技人员奖酬金提取比例的政策,发布政策省份与未发布政策省份在高校科技成果转化绩效变化趋势上是平行的,并不会随时间而发生系统性差异。

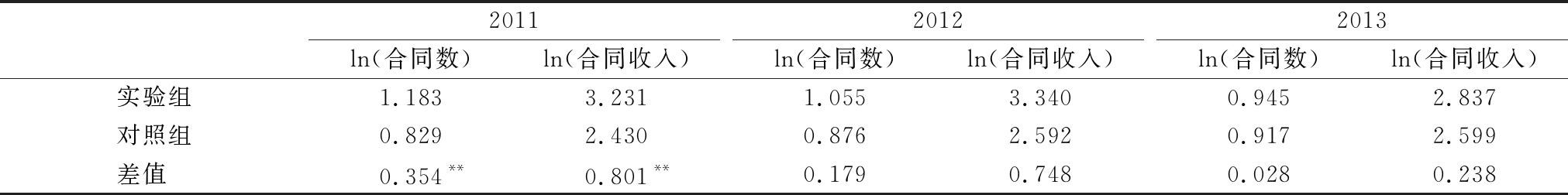

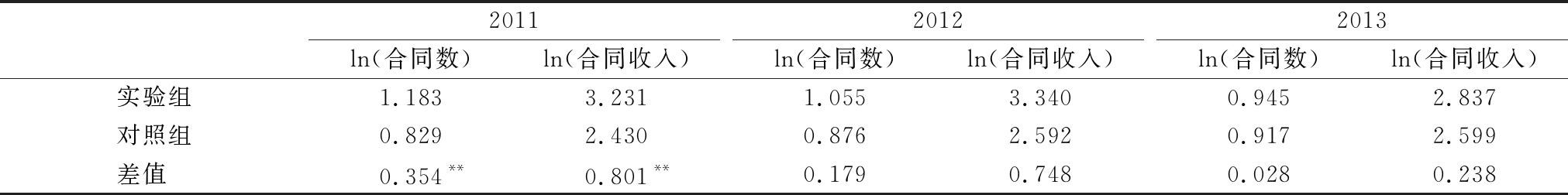

平行趋势判断的简单方法是比较政策发布前各年,发布政策省份与未发布政策省份在成果转化绩效均值上是否存在显著差异。然而,本文中政策发布时间点并不一致,计算两组每一年的均值存在困难。这里仅以政策发布前一年的情况说明各省发布政策是否随机。2012-2014年分别有一些省份制定了提高科技人员奖酬金提取比例政策,那么,这些主动要求改革的省份,其高校科技成果转化绩效在政策发布前一年是否比未发布政策的省份好呢?表2结果显示其具有不确定性,因为只有2012年发布政策的省份,其高校科技成果转化的基础要好一些(合同数和合同收入两个变量的均值差异都显著),其它年份的差异都不显著,这说明政策发布并不完全取决于高校科技成果转化基础,或者说高校无法影响地方政府是否出台提高科技人员奖酬金提取比例的政策,后文还将在控制一系列变量的情况下进行更准确的平行趋势判断。

表2 实验组与对照组高校科技成果转化绩效比较

2011ln(合同数)ln(合同收入)2012ln(合同数)ln(合同收入)2013ln(合同数)ln(合同收入)实验组1.1833.2311.0553.3400.9452.837对照组0.8292.4300.8762.5920.9172.599差值 0.354**0.801**0.1790.7480.0280.238

注:*、**、***分别表示 10%、5%、1%的显著性水平

3.2 基本回归分析

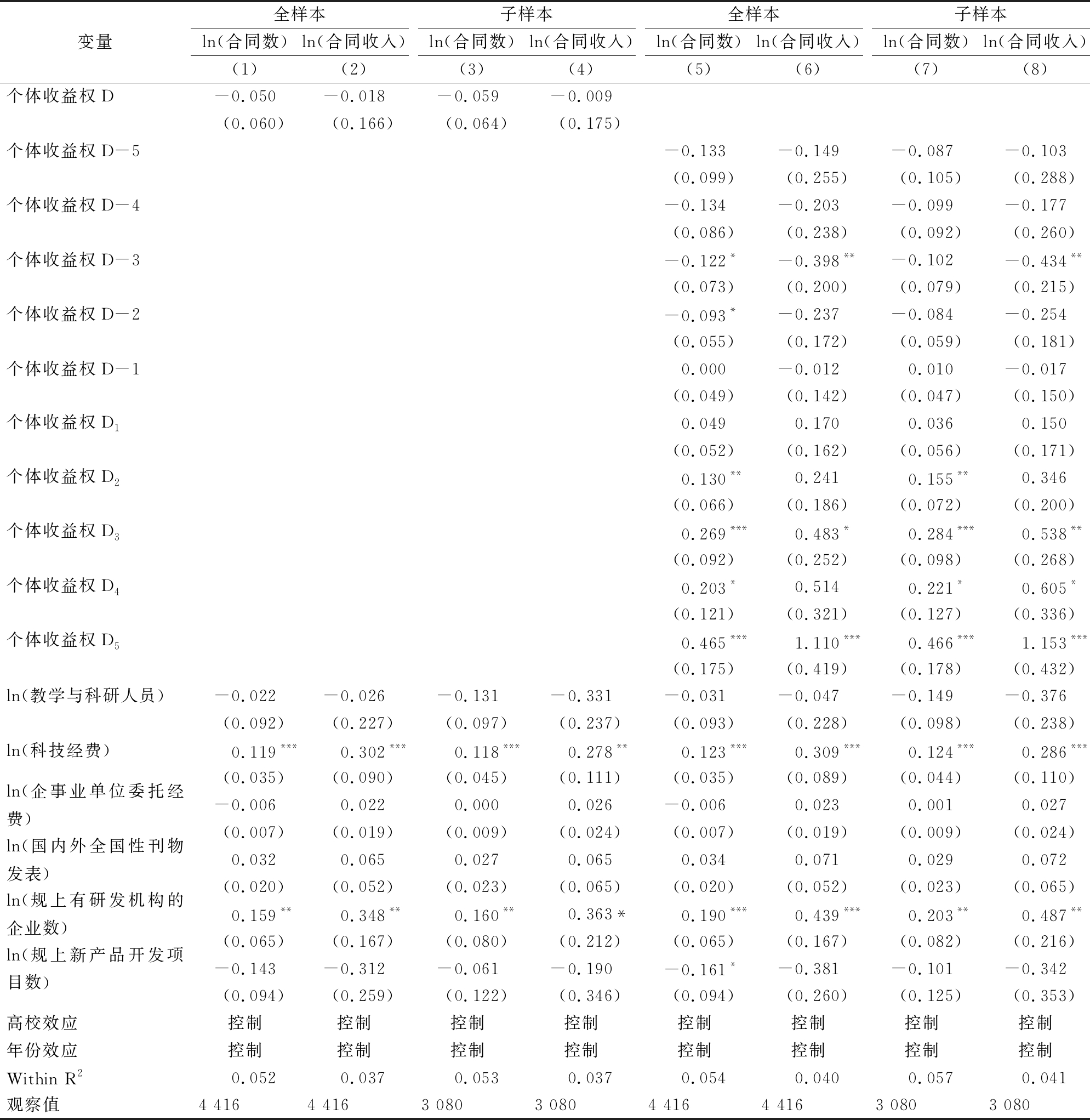

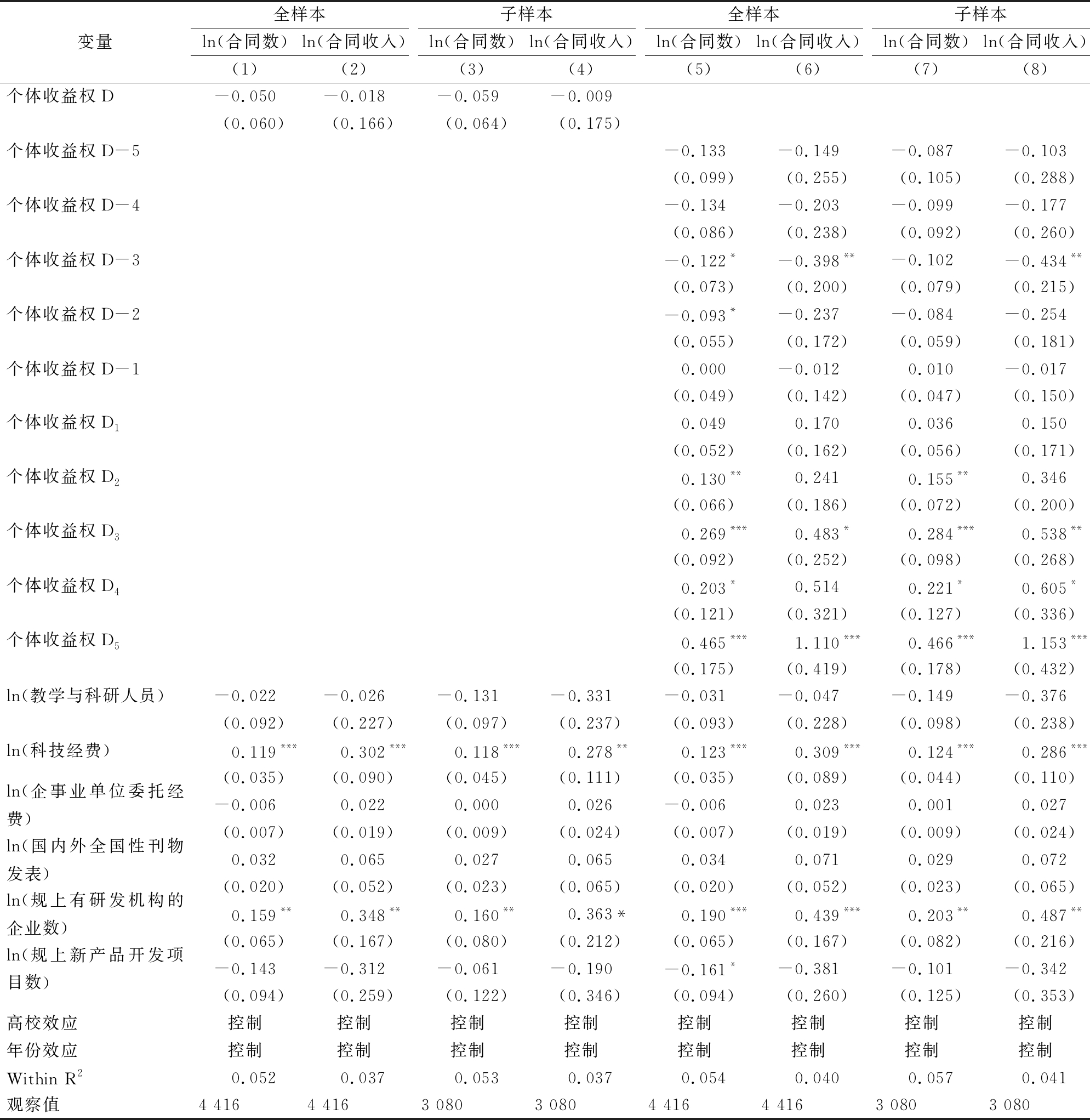

利用双重差分法,评估科技人员奖酬金提取比例下限从20%提升到50%对地方所属高校科技成果转化绩效的影响。考虑到有些省份实施了更高奖酬金提取比例下限,构建一个子样本,进一步评估实施更大激励力度的省份是否获得更加明显的效果。表3汇报了激励政策对高校科技成果转化的总体效应和动态效应。

先看总体效应,对应表3(1)-(4)列,其中(1)和(2)列以全体样本进行估计,(3)和(4)列以实施更大激励力度的子样本进行估计。这4个回归模型的结果表明,不管数据来自全样本还是子样本,也不管因变量是技术转让合同数还是合同收入,提高个体收益权比例的改革总体上都没有正向、显著地促进高校科技成果转化。这4个模型中其它变量的估计结果都相对稳定,显著变量的方向也与预期基本一致。比如,反映高校科技成果供给能力的变量“科技经费”正向显著地促进高校科技成果转化;衡量企业研发和吸收外部成果能力的变量(以“规上有研发机构的企业数”测量)对于企业从高校获取科技成果有显著促进作用。

总体效应估计结果表明,加大科技人员激励力度的改革并没有起到作用,那么是否可以断言此项改革完全失败呢?为此,接下来看政策动态效应,即表3中(5)-(8)列。在因变量是技术转让合同收入的全样本回归模型中(表3第(6)列),反映政策动态效应的回归系数D1、…、D5都是正数,意味着从政策发布后第1年开始,技术转让合同收入均值都比政策发布当年高。在政策发布后第3年,回归系数变得正向显著,表明政策起到了显著促进作用。随后的第4年虽然不显著,但是p值(=0.110)接近10%的显著性水平,第5年时p值非常小(=0.008),因而可以认为,从政策发布后第3年开始,激励政策就持续发挥了促进作用。如果将因变量替换为技术转让合同数(表3第(5)列),则会发现更加明显的政策激励效果:反映政策动态效应的回归系数从政策实施后第2年开始就正向显著,随后的年份也都一直显著,这意味着加大科技人员激励力度的政策在政策发布后第2年开始持续促进技术转让合同数增加。如果考察实施更大激励力度的子样本(表3第(7)、(8)列),则会发现政策激励效果优于全样本:当因变量是技术转让合同收入时(表3第(8)列),回归系数在政策发布后第3~5年都显著,且每一年的回归系数基本上略大于对应的全样本(表3第(6)列);当因变量是技术转让合同数时(表3第(7)列),也有部分子样本的回归系数略大于全样本。这一结果说明,将奖酬金提取比例的下限提到70%、80%时,政策的确产生了更大激励效果。但是,考虑到回归系数增幅有限、政策显著起作用的时间点并没有提前,可以认为政策对子样本产生的激励效果还不是十分明显。

表3 激励政策对高校科技成果转化的总体效应与动态效应

变量全样本ln(合同数)ln(合同收入)(1)(2)子样本ln(合同数)ln(合同收入)(3)(4)全样本ln(合同数)ln(合同收入)(5)(6)子样本ln(合同数)ln(合同收入)(7)(8)个体收益权D-0.050-0.018-0.059-0.009(0.060)(0.166)(0.064)(0.175)个体收益权D-5-0.133-0.149-0.087-0.103(0.099)(0.255)(0.105)(0.288)个体收益权D-4-0.134-0.203-0.099-0.177(0.086)(0.238)(0.092)(0.260)个体收益权D-3-0.122*-0.398**-0.102-0.434**(0.073)(0.200)(0.079)(0.215)个体收益权D-2-0.093*-0.237-0.084-0.254(0.055)(0.172)(0.059)(0.181)个体收益权D-10.000-0.0120.010-0.017(0.049)(0.142)(0.047)(0.150)个体收益权D10.0490.1700.0360.150(0.052)(0.162)(0.056)(0.171)个体收益权D20.130**0.2410.155**0.346(0.066)(0.186)(0.072)(0.200)个体收益权D30.269***0.483*0.284***0.538**(0.092)(0.252)(0.098)(0.268)个体收益权D40.203*0.5140.221*0.605*(0.121)(0.321)(0.127)(0.336)个体收益权D50.465***1.110***0.466***1.153***(0.175)(0.419)(0.178)(0.432)ln(教学与科研人员)-0.022-0.026-0.131-0.331-0.031-0.047-0.149-0.376(0.092)(0.227)(0.097)(0.237)(0.093)(0.228)(0.098)(0.238)ln(科技经费)0.119***0.302***0.118***0.278**0.123***0.309***0.124***0.286***(0.035)(0.090)(0.045)(0.111)(0.035)(0.089)(0.044)(0.110)ln(企事业单位委托经费)-0.0060.0220.0000.026-0.0060.0230.0010.027(0.007)(0.019)(0.009)(0.024)(0.007)(0.019)(0.009)(0.024)ln(国内外全国性刊物发表)0.0320.0650.0270.0650.0340.0710.0290.072(0.020)(0.052)(0.023)(0.065)(0.020)(0.052)(0.023)(0.065)ln(规上有研发机构的企业数)0.159**0.348**0.160**0.363*0.190***0.439***0.203**0.487**(0.065)(0.167)(0.080)(0.212)(0.065)(0.167)(0.082)(0.216)ln(规上新产品开发项目数)-0.143-0.312-0.061-0.190-0.161*-0.381-0.101-0.342(0.094)(0.259)(0.122)(0.346)(0.094)(0.260)(0.125)(0.353)高校效应控制控制控制控制控制控制控制控制年份效应控制控制控制控制控制控制控制控制Within R20.0520.0370.0530.0370.0540.0400.0570.041观察值4 4164 4163 0803 0804 4164 4163 0803 080

注: 因变量为合同数的对数,故不采用负二项模型估计;变量D-5,…,D5等分别代表从政策发布之前的第5年到政策发布之后的第5年,D0缺失,表示以政策发布当年作比较;*、**、***分别表示 10%、5%、1%的显著性水平,括号中数值为标准误,下同

动态效应模型除更加清楚地得到不同时间点政策效果变化外,还可判断平行趋势假定是否满足。在表3第(5)-(8)列,虽然个别代表政策发布前的虚拟变量出现了回归系数显著小于0的情况,但是,对这5个虚拟变量进行联合检验的结果表明,它们与所有政策前虚拟变量回归系数都接近于0的原假设没有显著差异,每个模型联合分布对应的p值分别为0.370、0.380、0.494、0.295。这就意味着政策发布前的各年,发布政策省份与未发布政策省份在成果转化绩效均值上没有显著差异,满足平行趋势假定。

3.3 稳健性检验

利用双重差分法初步验证了总体效应模型的有效性后,一般都会进行一系列稳健性检验,进一步确保因果关系不受其它因素干扰[25]。本研究中总体效应不显著,与之相关的一些稳健性检验(包括安慰剂效果、干扰政策、增加控制变量等)也就无需开展。动态效应模型的部分变量是显著的,有必要进行稳健性检验。

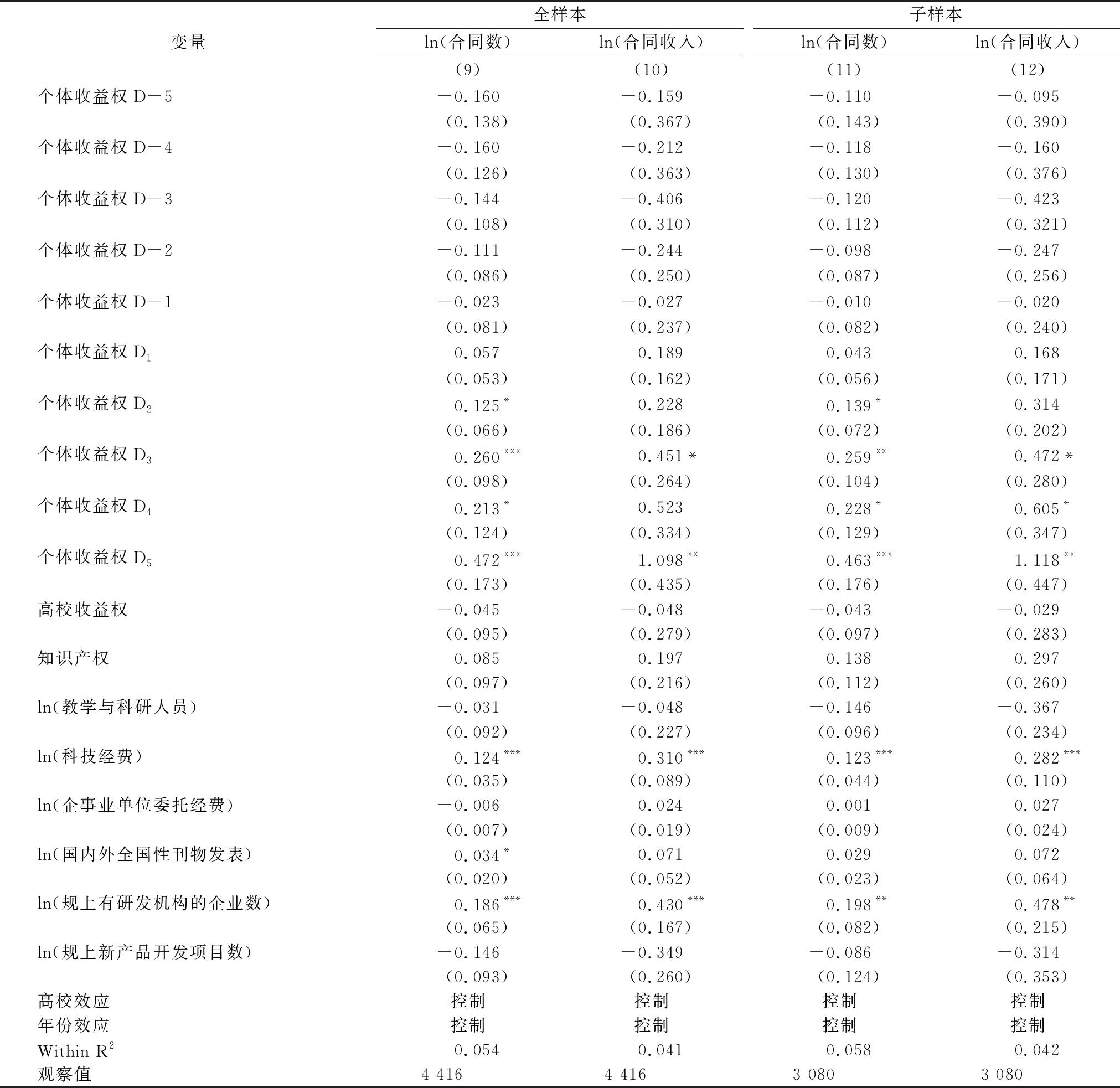

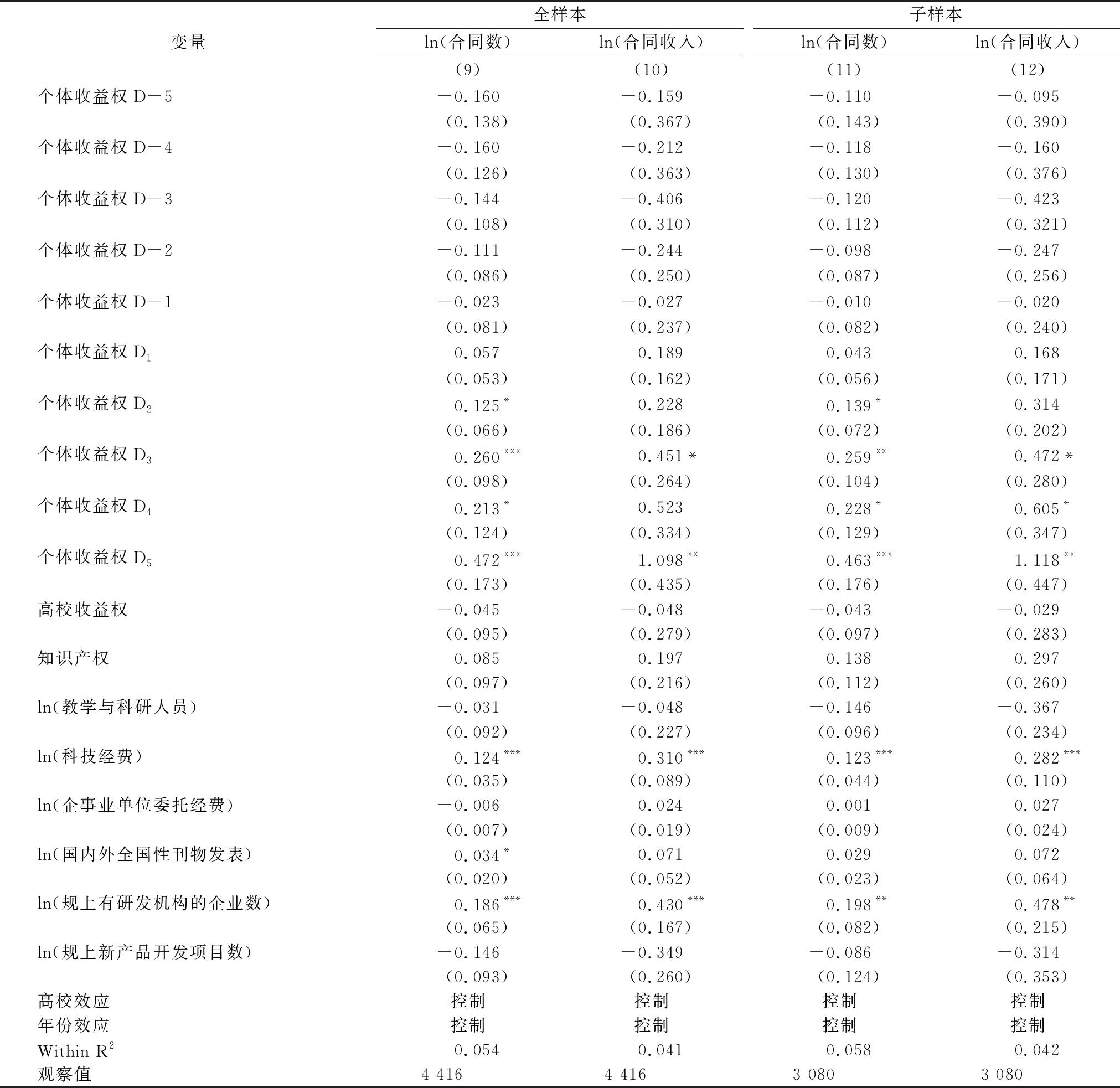

(1)干扰政策检验。回顾科技成果转化领域激励政策改革过程可以发现,对科技人员收益权的改革不是孤立发生的,与之密切相关的高校收益权改革和科研人员职务科技成果所有权改革也得到逐步推进。其中,高校收益权改革自2011年开始陆续在北京、湖北、上海、吉林、辽宁、天津等地开展;科研人员成果所有权改革自2015年开始陆续在四川、吉林、河北、辽宁、重庆等地开始探索。那么,这两项政策改革是否干扰或影响动态效应模型结论的稳健性呢?有待进一步检验。表4中,高校收益权、知识产权虚拟变量分别测量这两项政策改革的效果。估计结果显示,以技术转让合同数测量绩效时,无论全样本(表4(9)列)还是子样本(表4(11)列),个体收益权改革政策都是在政策发布后第2年开始持续起作用,这与不控制这两项改革时的结论完全一致。当用技术转让合同收入测量绩效时,也能得到相同结论:个体收益权改革政策起作用的时间与是否控制高校收益权改革、个体所有权改革没有关系,都是在政策发布后第2年开始发挥作用,这进一步验证了个体收益权改革的有效性。

表4 稳健性检验:干扰政策

变量全样本ln(合同数)ln(合同收入)(9)(10)子样本ln(合同数)ln(合同收入)(11)(12)个体收益权D-5-0.160-0.159-0.110-0.095(0.138)(0.367)(0.143)(0.390)个体收益权D-4-0.160-0.212-0.118-0.160(0.126)(0.363)(0.130)(0.376)个体收益权D-3-0.144-0.406-0.120-0.423(0.108)(0.310)(0.112)(0.321)个体收益权D-2-0.111-0.244-0.098-0.247(0.086)(0.250)(0.087)(0.256)个体收益权D-1-0.023-0.027-0.010-0.020(0.081)(0.237)(0.082)(0.240)个体收益权D10.0570.1890.0430.168(0.053)(0.162)(0.056)(0.171)个体收益权D20.125*0.2280.139*0.314(0.066)(0.186)(0.072)(0.202)个体收益权D30.260***0.451*0.259**0.472*(0.098)(0.264)(0.104)(0.280)个体收益权D40.213*0.5230.228*0.605*(0.124)(0.334)(0.129)(0.347)个体收益权D50.472***1.098**0.463***1.118**(0.173)(0.435)(0.176)(0.447)高校收益权-0.045-0.048-0.043-0.029(0.095)(0.279)(0.097)(0.283)知识产权0.0850.1970.1380.297(0.097)(0.216)(0.112)(0.260)ln(教学与科研人员)-0.031-0.048-0.146-0.367(0.092)(0.227)(0.096)(0.234)ln(科技经费)0.124***0.310***0.123***0.282***(0.035)(0.089)(0.044)(0.110)ln(企事业单位委托经费)-0.0060.0240.0010.027(0.007)(0.019)(0.009)(0.024)ln(国内外全国性刊物发表)0.034*0.0710.0290.072(0.020)(0.052)(0.023)(0.064)ln(规上有研发机构的企业数)0.186***0.430***0.198**0.478**(0.065)(0.167)(0.082)(0.215)ln(规上新产品开发项目数)-0.146-0.349-0.086-0.314(0.093)(0.260)(0.124)(0.353)高校效应控制控制控制控制年份效应控制控制控制控制Within R20.0540.0410.0580.042观察值4 4164 4163 0803 080

(2)其它控制变量检验。采用调整或者增加控制变量的方式进行稳健性检验,对成果供给相关变量进行调整,包括替换反映大学规模的变量、科技成果供给能力的变量,比如用高级职称代替教学与科研人员数,用学术论文数代替国内外全国性刊物发表。另外,对成果需求相关变量也进行替换,包括用规上R&D经费内部支出代替规上有研发机构的企业数,用规上新产品开发经费支出代替规上新产品开发项目数。此外,引入研发投入强度等变量。估计结果显示,在上述控制变量组合中,当因变量是技术转让合同数时,政策往往从第2年开始持续发挥作用;当因变量是技术转让合同收入时,政策往往从第3年开始持续发挥作用;当采用实施更大激励力度的子样本估计时,上述结论也更可靠(显著变量的回归系数更大而p值更小),但政策起作用的时间点没有前移;当控制高校收益权改革和个体所有权改革时,代表个体收益权改革的政策虚拟变量起作用的时间点没有变化或稍稍延迟,但前述几个结论均成立。

3.4 讨论

无论是基本回归模型还是各种稳健性检验都表明,加大科技人员激励力度政策效果存在滞后性,而且实施更大激励力度时政策效果滞后性并没有随之缓解或消除。

(1)为什么政策效果存在滞后性?首先,与其它科技政策一样,加大科技人员激励政策容易出现政策效果滞后。科技政策不同于产业经济政策,后者往往在政策发布当年就能发挥作用,而科技活动的一个重要特征是前期投入大量资源后需要经过一定周期才能产生有形结果,因而科技政策往往表现出滞后效果。这意味着,即使科技人员根据激励力度的改变而及时调整个人在基础研究和成果转化之间的时间分配,要想开发出可转化的科技成果仍然需要相当长一段时间,激励政策在政策发布后第2、3年才产生显著效果。

其次,政策效果很大程度上取决于执行主体的认同和支持,如果执行主体有顾忌或不配合,政策发挥作用的时间点就会延迟[26]。就加大科技人员激励力度政策来说,国家将科技成果收益权等“三权”下放给高校的同时,也明确了高校的主体责任,要求高校建立内控和风险防控机制,加强对科技成果作价投资形成国有股权的监督管理。面对承担国有资产流失的责任,部分高校领导势必会担心碰到“红线”,因而出现政策迟迟不落实或者落实不到位的情况。当科研人员看到高校落实政策不力时,成果转化行动会受挫,政策效果也就难以及时显现。

(2)为什么更大激励力度没有产生额外政策效果?首先,个体创新产出难以随激励力度的增加而持续放大,特别是当激励力度达到极限时,产生的刺激效果可能十分有限。新的《促进科技成果转化法》将奖酬金计提比例下限从20%提高到50%,受这一激励的刺激,科研人员可能重新分配基础研究和成果转化之间的时间以产生更多可转化成果,促进高校科技成果转化绩效整体提升。但是,如果希望通过继续提高奖酬金计提比例的方式(比如70%、80%甚至100%),促成科技人员产生更多科技成果却不是一件容易的事。这一方面与激励作用的发挥存在“边际效用递减”规律有关;另一方面,科技成果转移转化是一个系统工程,不仅涉及科研人员参与成果转化的动机,还与个体知识背景、专业能力、认识水平等多种因素有关。

其次,长期过高的个人收益可能会影响激励政策的整体效果。新一轮科技成果转化领域改革将权益下放给高校,使得成果转化收益在高校内部分配。如果个人收益一直过高(比如有些省份规定研发团队最高可得99%的收益),其他参与主体的收益会减少甚至没有,长期看势必伤害高校科技成果转化整体绩效。科技成果转化过程中除需要个人(发明人团队)的科技成果外,学校、学院和技术转移机构(专业转化团队)也发挥了重要作用。高校或学院不仅能为发明人提供声誉,还能够提供平台、设备、场地等资源投入。技术转移机构人员(技术经理人)不仅有科学和技术专长,还有丰富的企业管理经验和良好的沟通能力;不仅懂得国家、地方的政策、法律法规,还懂得技术转移的模式、方法、具体操作技巧。分配利益时,如果个人独享或者拿走大部分收益,而高校和学院投入大量资源、承担各种风险,却收益甚少,或者技术经理人具备多方面技能,却拿不到与之相匹配的收入,那么各参与主体的利益就不可能“捆绑”在一起,实现科技成果成功转化也就成为一句空话。

事实上,政策效果不佳是一个复杂的问题。政策制定和执行过程的任何一个环节出现问题,甚至政策外部环境因素发生变化,都会让政策效果大打折扣。

4 结语

本文研究发现:①总体效应模型估计结果显示,提高科技人员收益权比例的政策没有产生预期效果,但动态效应模型却表明,此项政策在发布后第2年开始明显促进技术转让合同数持续增加,发布后第3年开始明显促进技术转让合同收入持续增加,这说明政策起作用的方式不是“立竿见影”,而是存在时间滞后;②对于奖酬金提取比例下限设置更高的省份来说,政策产生了更强的刺激作用,但没有让政策起作用的时间点缩短,即没有缓解或消除政策效果滞后性;③在控制高校收益权改革、个体所有权改革以及调整或者增加控制变量等一系列稳健性检验中,与动态效应模型相关结论依然保持稳健。

基于上述研究结论以及科技成果转化领域改革发展现状,提出以下政策建议:

(1)地方政府要继续推动个人收益权改革。本研究的一个重要发现是提高奖酬金计提比例政策的确激发了个人参与科技成果转化积极性,提升了大学科技成果转化绩效。这就验证了提高个人收益权有助于推动大学科技成果转化,从而为政府干预个人收益权改革提供了直接证据。在本研究考察的结束点(2017年底)之后,又有一些省份先后出台了提高个人奖酬金计提比例的政策,但仍然有个别省份至今没有对此作出规定。显然,对这些省份来说,当务之急是尽快以地方《促进科技成果转化条例》或其它正式文件的方式明确个人收益比例。这一方面可为各地方高校制定奖励个人标准提供政策依据,另一方面可对高校奖励个人的行为形成约束,保障科技成果转化过程中各方利益不受损害。对于已经发布奖酬金计提比例政策的省份,教育、科技等部门要认真梳理奖酬金计提政策中的堵点、难点和痛点,做好奖酬金计提政策与相关法律法规的衔接,特别是与国有资产管理办法的衔接,真正做到让高校领导者在勤勉尽责、没有牟取非法利益的前提下放心大胆地作决策。此外,政府部门还需要加强对法律法规和政策文件执行情况的监督检查,确保政策落实畅通无阻。只有科技人员预见到可以获得奖酬金,才会更积极地进行科技成果转化,政策才能更早显现效果。

(2)制定政策时地方政府或高校要平衡多方利益关系。本文另外一个发现是,制定更高奖酬金提取比例的省份,其高校科技成果转化绩效只是略好于其它省份,并没有出现更好的效果——政策开始起作用的时间点缩短。既然过高的收益并没有产出额外的效果,那么,能否从个人收益中分出一部分给其他参与主体,达到利益均衡、长期发展的目的?事实上,这种设想非常有必要。高校科技成果转化过程需要大学、学院、技术转移机构以及个人的多方参与,任何一方面的缺失都会使得科技成果成功转化成为一句空话。美国高校的实际经验验证了多方利益均衡是常态,郭英远等(2018)在对美国常青藤大学技术转移办公室(TTO)资料进行整理后发现,大部分高校按照固定比例分配科技成果转化收益,其中TTO一般获得收益的15%,剩余85%在学校、学院、发明人团队之间平均分配。基于此,建议地方政府或高校改变当前盲目追求过高个人奖酬金计提比例的做法,依《促进科技成果转化法》,实现成果收益在大学、学院、个人以及专业转化团队之间的合理分配。

(3)国家层面要继续深化科技成果转化领域配套改革。本研究还发现提高科技人员激励政策的效果存在2~3年的滞后,而且总体效应模型中政策变量不显著,这说明存在其它因素阻碍此项政策及时发挥效果。仅着眼于激励政策本身恐怕难以奏效,还需要深化科技成果转化领域配套改革。从政府部门看,当前应重点抓好以下工作:

一是促进高校应用型科技成果供给。高校是科技成果的主要供给者,其科技活动习惯于在政府资助、兴趣驱动的模式下展开。追求成果优先发表权(原创性)是学者职业生涯的核心,只有这样学者才能得到同行认可,并由此得到职称晋升。然而,以论文著作为代表的科技成果通常与企业现实需求相脱节,难以直接转化,本文实证分析部分验证了这一观点。在测量高校科技成果供给能力的两个变量中,离应用型科技成果更“远”的“国内外全国性刊物发表”变量仅在一个模型中正向显著,离应用型科技成果更“近”的“科技经费”变量(代表综合科研实力)则在所有模型中都正向显著,这说明应用型科技成果更容易实现转化。促进高校应用型科技成果供给的一个重要手段是推进高校和科研人员分类评价改革,建立健全适应各类科研项目、科技成果、科技人才以及高校特点的分类评价制度体系,为不断激发高校和科研人员内生动力,促进成果加速转化应用提供有力保证[27]。

二是增强企业承接高校科技成果的能力。吸纳高校技术成果是实现企业技术升级的重要方式。然而,正如前文所述,高校成果往往难以直接转化,需要进一步开发、熟化。通过各种财政金融工具促进企业开展研发、提高企业吸收高新技术的能力是政府增强企业成果承接能力的一种间接手段,更为直接的手段是政府通过设立财政经费支持大学-企业之间开展合作研究,促成企业尽早接触高校核心技术,进而获得核心竞争力[28]。本文实证部分表明,代表企业与大学合作关系的变量(以“企事业单位委托经费”测量)并不显著,这说明目前大学与企业的合作还不够深入,企业采用委托高校进行技术开发的方式相对较多,难以实现高校技术成果的真正转移。今后,增强企业成果承接能力的重点应是促进大学-企业深度合作。

三是形成技术转移专业人才队伍建设与培养制度。大学技术转移机构在成果转化中发挥着重要作用,是大学的“技术销售商”[29],是成果转化过程的催化剂、粘合剂[30]。然而,《中国科技成果转化年度报告》调查结果显示,认可大学技术转移机构在科技成果转移转化过程中具有重要作用的比例非常低[31]。这说明传统的大学技术转移机构往往只是高校和企业(风险机构)之间沟通的渠道与平台,不具备为成果转化提供产权交易、评估、质押等增值服务的能力,加强职业技术转移从业人员培养是提升技术转移服务能力的根本。为此,应尽快形成技术转移专业人才队伍建设与培养制度,培养社会化、入门级从业人员,在全社会营造技术转移氛围;培养专业化高端人才,储备一批能够站在世界科技前沿、勇于开拓创新的高素质从业人员;建立技术转移服务执业资格制度,定期进行技术转移服务行业执业资格认证、考核和培训。

参考文献:

[1] THURSBY J G, KEMP S. Growth and productive efficiency of university intellectual property licensing[J]. Research policy, 2002,31(1):109-124.

[2] LACH S, SCHANKERMAN M. Incentives and invention in universities[J]. Rand journal of economics, 2008,39(2):403-433.

[3] ACS Z J,AUDRETSCH D B,FELDMAN M P. Real effects of academic research - comment[J]. American economic review, 1992,82(1):363-367.

[4] 孙林波, 陈劲. 学术商业化绩效分析——以中国重点大学为例[J]. 科学学研究, 2018,36(11):2011-2018.

[5] 方炜, 郑立明, 王莉丽. 改革开放40年:中国技术转移体系建设之路[J]. 中国科技论坛, 2019,34(4):17-27.

[6] 贺德方. 对科技成果及科技成果转化若干基本概念的辨析与思考[J]. 中国软科学, 2011,25(11):1-7.

[7] VAN DE BURGWAL L H M, DIAS A, CLAASSEN E. Incentives for knowledge valorisation: a European benchmark[J]. Journal of technology transfer, 2019,44(1):1-20.

[8] 郭英远, 张胜. 科技人员参与科技成果转化收益分配的激励机制研究[J]. 科学学与科学技术管理, 2015,36(7):146-154.

[9] 吴琦, 朱彤. 基于五权分享的科研成果转化创新模式研究[J]. 南方经济, 2019,36(5):121-140.

[10] BALDINI N. Do royalties really foster university patenting activity? an answer from Italy[J]. Technovation, 2010,30(2):109-116.

[11] WALTER T, IHL C, MAUER R, et al. Grace, gold, or glory? exploring incentives for invention disclosure in the university context[J]. Journal of technology transfer, 2018,43(6):1725-1759.

[12] MACHO-STADLER I, PEREZ-CASTRILLO D. Incentives in university technology transfers[J]. International journal of industrial organization, 2010,28(4):362-367.

[13] GOEKTEPE-HULTEN D, MAHAGAONKAR P. Inventing and patenting activities of scientists: in the expectation of money or reputation?[J]. Journal of technology transfer, 2010,35(4):401-423.

[14] ARQUE-CASTELLS P,CARTAXO R M, GARCIA-QUEVEDO J, et al.Royalty sharing, effort and invention in universities: evidence from Portugal and Spain[J]. Research policy, 2016,45(9):1858-1872.

[15] DI GREGORIO D, SHANE S. Why do some universities generate more start-ups than others?[J]. Research policy, 2003,32(PII S0048-7333(02)00097-52):209-227.

[16] CALDERA A, DEBANDE O. Performance of Spanish universities in technology transfer: an empirical analysis[J]. Research policy, 2010,39(9):1160-1173.

[17] 刘金松. 高校教师流动的合理性冲突及限度建构[J]. 教师教育研究, 2017,29(6):53-58.

[18] 吴建祖, 王蓉娟. 环保约谈提高地方政府环境治理效率了吗——基于双重差分方法的实证分析[J]. 公共管理学报, 2019,16(1):54-65.

[19] 黄溶冰, 赵谦, 王丽艳. 自然资源资产离任审计与空气污染防治:“和谐锦标赛”还是“环保资格赛”[J]. 中国工业经济, 2019,36(10):23-41.

[20] BECK T, LEVINE R, LEVKOV A. Big bad banks? the winners and losers from bank deregulation in the United States[J]. Journal of finance, 2010,65(5):1637-1667.

[21] CHAPPLE W, LOCKETT A, SIEGEL D, et al. Assessing the relative performance of UK university technology transfer offices: parametric and non-parametric evidence[J]. Research policy, 2005,34(3):369-384.

[22] MUSCIO A. What drives the university use of technology transfer offices? evidence from Italy[J]. Journal of technology transfer, 2010,35(2):181-202.

[23] O'SHEA R P, ALLEN T J, CHEVALIER A, et al. Entrepreneurial orientation, technology transfer and spinoff performance of US universities[J]. Research policy, 2005,34(7):994-1009.

[24] ALGIERI B, AQUINO A, SUCCURRO M. Technology transfer offices and academic spin-off creation: the case of Italy[J]. Journal of technology transfer, 2013,38(4):382-400.

[25] 王康, 李逸飞, 李静, 等. 孵化器何以促进企业创新?——来自中关村海淀科技园的微观证据[J]. 管理世界, 2019,35(11):102-118.

[26] 吴宾, 齐昕. 政策执行研究的中国图景及演化路径[J]. 公共管理与政策评论, 2019,8(4):33-46.

[27] 顾海波, 赵越. 高校科研评价规则变革问题研究[J]. 科研管理, 2017,38(8):126-133.

[28] RASMUSSEN E. Government instruments to support the commercialization of university research: lessons from Canada[J]. Technovation, 2008,28(8):506-517.

[29] CARTAXO R M, GODINHO M M. How institutional nature and available resources determine the performance of technology transfer offices[J]. Industry and innovation, 2017,24(7):713-734.

[30] 郭兴华, 李正风. 中国NIS演进视域下科技中介的角色及走向[J]. 自然辩证法通讯, 2016,38(3):105-112.

[31] 中国科技成果管理研究会,国家科技评估中心,中国科学技术信息研究所. 中国科技成果转化年度报告2018[M]. 北京:科学技术文献出版社, 2019:75.

(责任编辑:万贤贤)