0 引言

在经济全球化的今天,质量管理日益成为企业追求卓越绩效、维系组织生存与发展的根基[1],作为重要的战略工具,能够有效地为企业创造静态竞争优势。质量管理逐渐引起企业重视,开始广泛存在于企业日常运营管理中,甚至一些大型企业已经将质量管理实践融合到组织基本运营等目标行动中,并与企业发展目标和产品战略结合起来[2]。与此同时,创新作为企业持续获取竞争优势的关键能力,能够有效帮助企业克服路径依赖,从而为企业创造核心价值[3]。质量管理实践对企业创新绩效产生正向积极作用还是负向消极作用?这一问题是目前学术界探讨的热点问题,但至今仍存在较大分歧。

Prajogo等[4]认为,质量管理实践会形成有利于创新的环境和氛围,促进知识共享与组织变革,成为推动组织创新的驱动力量和运营平台;Yusr[5]实证研究发现,质量管理实践对企业创新绩效具有正向影响。然而,也有一些学者在研究质量管理实践与创新之间的关系时,发现质量管理实践对企业创新具有消极影响。Slater等[6]认为,质量管理实践强调标准,容易形成惯性,使组织陷入能力陷阱,形成路径依赖,从而抑制组织创新;Prajogo等[7]也发现,持续改进质量管理实践对企业创新存在不利影响,企业对效率的追求会减少对创新行为至关重要的冗余资源,冗余资源的减少使员工没有空闲时间参与非生产性活动,降低员工创新意愿,导致企业创新能力降低。

在质量管理的早期研究中,学者们主要聚焦于企业内部实践。随着全球环境变化,激烈的外部竞争环境使得质量管理实践“普适性”观点受到挑战,质量管理实践呈现出环境依赖性特征,一些学者尝试从组织内部和外部寻找影响质量管理实践的情境变量,实证研究表明,这些组织内外部因素对企业实施质量管理实践具有显著影响[8-10]。为此,本文引入市场竞争强度作为调节变量,探索市场竞争强度调节下,质量管理实践与企业创新绩效的关系是否产生显著变化。

此外,越来越多的学者认识到,组织学习能力对组织成功具有举足轻重的作用。Argyris等[11]认为,在其它组织条件一样的情境下,组织学习能力较强的企业,其创新能力更强;March[12]提出,组织学习可以分为探索和应用两种类型,探索式学习强调创新,应用式学习强调标准化。质量管理实践本质上是以学习为核心的持续改进计划,是组织学习过程的体现,最终影响组织创新[8,13]。

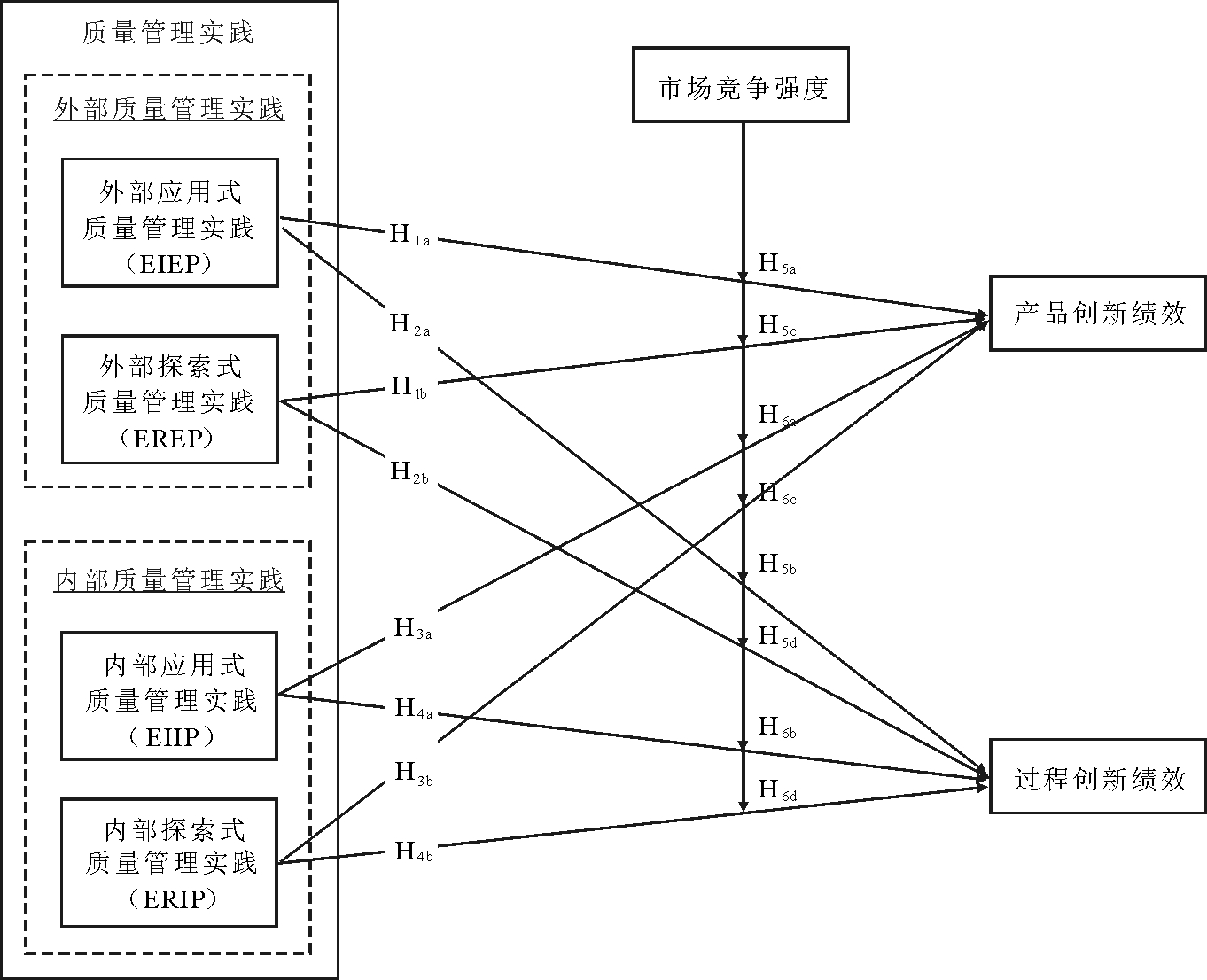

基于此,本文以组织学习理论为基础,结合前人对质量管理实践的分类,考虑内部和外部因素对质量管理实践的影响,将质量管理实践分为探索式和应用式两种类型,最终形成4种质量管理实践活动。本文将验证上述4种质量管理实践活动分别对企业创新绩效的影响,并就探索式与应用式质量管理实践对企业创新绩效的作用强弱进行比较,引入情景变量市场竞争强度,检验其调节作用。

1 文献综述与研究假设

1.1 质量管理实践与企业创新绩效

质量管理实践的早期研究侧重于从企业实际活动中选取其关键影响要素,经过系统总结,形成了质量管理实践内涵。Saraph等[14]指出,质量管理实践是帮助企业提高生产效率、降低生产成本、改善产品质量等各种管理措施的总和;1995年,Flynn等[15]将质量管理实践细分为基础型和核心型两个维度;熊伟等[16]对质量管理实践的多维定义拓展了质量管理实践领域研究的深度,为质量管理实践对企业创新绩效影响的研究奠定了基础。

Wu等[17]在Kaynak & Hartley[18]研究成果的基础上,将质量管理实践分为内部和外部两种实践活动。本文借鉴Wu 等学者对质量管理实践的分类,即内部质量管理实践包含员工培训、流程管理两个方面,外部质量管理实践包含客户关注、供应商管理两个方面。另外,参考Zhang等[19]将质量管理实践划分成探索式和应用式两种类型。由此形成本文4个自变量:内部应用式质量管理实践、内部探索式质量管理实践、外部应用式质量管理实践和外部探索式质量管理实践。

质量管理实践对企业创新具有正向还是负向作用,学术界至今尚无定论。Flynn[15]最早研究质量管理实践中领导承诺、产品设计、员工参与等关键活动对企业产品创新不同程度的影响;Perdomo-Ortiz等[20]实证检验发现,质量管理实践中各关键实践活动对企业创新产生不同影响,仅领导承诺、人力资源、团队、过程和战略管理等相关实践对创新有正向效果,而其它实践活动对创新并无显著作用。但是,也有学者发现质量管理实践对企业创新有负向作用,他们认为以顾客为中心的实践,容易使企业只关注当前顾客需求而陷入渐进式改进陷阱,而忽视创新性解决方案[4]。此外,强调效率的质量管理实践会减少冗余资源,从而降低员工创新意愿与企业创新能力[7,21]。Hackman等[22]认为,企业强调标准与规则,会使质量管理实践阻碍创新,因为质量管理实践活动通常强调管理工具的程序化和制度化,标准化的程序和工具不利于组织创新能力提高。此外,组织会因为标准化的质量管理实践活动而形成组织惯例,进而形成路径依赖,不利于营造有效的创新氛围[23-24]。

关于质量管理实践对不同类型的创新是否产生不同影响。本文采用Costa等[25]对企业创新的双核心划分方式,认为产品创新和过程创新在本质上是有区别的。产品创新是指开发新产品或者新服务以满足消费者需求;而过程创新是指以提高企业生产技术水平、产品质量和生产效率等为目的,对产品生产技术或服务方式进行变革[26]。本文将企业创新绩效细分为产品创新绩效和过程创新绩效。

1.1.1 外部质量管理实践与企业创新绩效

外部应用式质量管理实践包含应用式客户关注实践和应用式供应商管理实践。应用式客户关注实践是指企业注重衡量组织在多大程度上满足客户当前需求,强调客户满意度(产品质量、售后服务等)[20],聚焦于现有客户需求信息的搜集,企业搜寻当前客户需求信息有助于促进产品开发和创新[27]。应用式客户关注质量管理实践,注重客户对产品质量和交付绩效的反馈,促使企业努力改善生产流程以提高客户满意度,而客户现有需求的满足会同时提高企业产品创新绩效和过程创新绩效。应用式供应商管理实践是指企业对当前供应商管理活动进行精简、修正,并在供应、生产、运输等部门实施,以达到高效率、低成本、低浪费的效果[22]。产品质量是企业提升客户满意度的关键指标,因此,企业选择供应商时会把原材料质量作为首要标准[15],高质量的原材料可能反向促进企业工艺流程改进,促进企业过程创新[17]。供应商在生产技术方面的独特知识和优势,在企业交流过程中得到共享与传播,并被组织吸收,进而成为提高企业过程创新绩效的基础。因此,本文提出以下假设:

H1a:外部应用式质量管理实践对企业产品创新绩效有正向影响;

H2a:外部应用式质量管理实践对企业过程创新绩效有正向影响。

外部探索式质量管理实践包含探索式客户关注实践和探索式供应商管理实践。其中,探索式客户关注实践是指企业从市场中持续探索现有客户潜在需求以及搜寻新客户需求,进而通过创新为现有客户及新客户创造价值[17],最终影响产品创新和过程创新;探索式供应商质量管理实践是指公司主动与外部供应商伙伴一起开展合作交流、知识共享,让供应商伙伴参与到产品设计开发的早期阶段[27]。企业通过与供应商开展知识、信息、技术资源交流共享,带来新知识的产生与转移,帮助企业丰富知识库,进而有效提升产品创新绩效和过程创新绩效。因此,本文提出以下假设:

H1b:外部探索式质量管理实践对企业产品创新绩效有正向影响;

H2b:外部探索式质量管理实践对企业过程创新绩效有正向影响。

此外,应用式客户关注实践局限在现有客户需求上会限制企业获得信息的范围,而探索式客户关注实践搜寻客户需求的覆盖面更加广,所获得的信息范围也更宽,从而更有益于企业创新[6]。另外,知识作为企业创新的重要基础,探索式供应商管理实践能够有效促进企业与供应商开展信息交流与知识共享,成为企业新知识的来源,进而提升企业创新能力。所以,相对应用式供应商管理,探索式供应商管理对企业创新绩效的影响更显著[17]。因此,本文提出以下假设:

H1c:外部探索式质量管理实践比外部应用式质量管理实践对企业产品创新绩效具有更强的正向影响;

H2c:外部探索式质量管理实践比外部应用式质量管理实践对企业过程创新绩效具有更强的正向影响。

1.1.2 内部质量管理实践与企业创新绩效

内部应用式质量管理实践包含应用式员工培训实践和应用式流程管理实践。其中,应用式员工培训实践是指企业强调对员工当前工作岗位所需技能的培训,以便员工更好地了解工作要求并提高工作准确性和效率[20];应用式流程管理实践是指企业注重增加现有流程的控制和一致性,反映组织对提高绩效可靠性和控制力的承诺。这两种实践强调企业活动标准化,而标准化并不是创新的障碍,标准化对企业创新来说必不可少[28],能够有效降低员工生产活动中的恐惧感,提高员工工作积极性,进而有效激发员工创新意愿,促进组织创新水平提高。应用式流程管理实践能够激励企业开发出最好的“标准”,支持组织创新活动[24]。在组织生产活动中,“标准”作为一种有效的解决办法,能够帮助员工解决结构性与一般性问题,让员工有更多时间对非结构化问题实施创造性活动,进而提高组织创新绩效。此外,企业在组织运营中应用“标准”,能够建立高效且精进的开发循环,让组织更快速响应客户需求、开展创新设计。另外,应用式流程管理广泛使用统计技术减少过程差异,运用统计技术促使企业工艺流程更加精进,提高企业过程创新绩效[29]。因此,本文提出以下假设:

H3a:内部应用式质量管理实践对企业产品创新绩效有正向影响;

H4a:内部应用式质量管理实践对企业过程创新绩效有正向影响。

内部探索式质量管理实践包含探索式员工培训实践和探索式流程管理实践。其中,探索式员工培训实践注重员工交叉技能培训,有助于各部门员工间协调和信息共享,帮助员工积累新知识,成为组织内部知识产生的源泉,同时,有利于员工之间形成良好的人际关系以及组织内良好的环境氛围[30]。员工在知识学习和智力积累过程中,能够突破思维定势,激发更多创意,从而提升企业创新能力[21]。

而且,探索式员工培训实践可以帮助员工在新产品开发活动中使用新的技术与工具,识别和解决与新产品开发有关的各种非常规性问题,有效促进员工新产品开发能力提升,对产品创新与过程创新产生显著效果[31]。探索式流程管理实践是指企业持续寻求更好的方法改进当前流程,以实现组织流程持续改进,通过激发员工对旧知识、技术、规范等的质疑和完善,引发新的思考方式,进而提升产品和流程创新能力[32]。基于此,本文提出以下假设:

H3b:内部探索式质量管理实践对企业产品创新绩效有正向影响;

H4b:内部探索式质量管理实践对企业过程创新绩效有正向影响。

另外,相比于应用式员工培训实践,探索式员工培训实践能够让员工接受更多新知识,而新知识能够有效增强员工创造力与创新能力;探索式流程管理实践是持续改进的探索式过程,相比应用式流程管理,其将给企业创新绩效带来更显著影响[17]。基于此,本文提出以下假设:

H3c:内部探索式质量管理实践比内部应用式质量管理实践对企业产品创新绩效具有更强的正向影响;

H4c:内部探索式质量管理实践比内部应用式质量管理实践对企业过程创新绩效具有更强的正向影响。

1.2 市场竞争强度的调节作用

在质量管理实践对企业创新绩效的情境化研究中,本文选取市场竞争强度这一情境因素作为调节变量。企业面临的市场竞争越激烈,行业内客户需求变化越大,而企业对外部环境因素掌握的信息越有限,对竞争对手行为的预测也就越困难。在这种情境下,应用式客户关注实践着眼于现有客户需求,仅局限于“一个狭隘的服务市场”,所以,企业获取信息不足,阻碍企业创新[20]。另外,激烈竞争的市场环境会阻碍企业与供应商建立信任关系,不利于企业从伙伴处获取知识,从而阻碍企业创新绩效提升[26]。

市场竞争强度越高,外部探索式客户关注越能发挥作用,在激烈的市场竞争中持续分析不断变化的客户需求,从而采取积极行动[33]。因此,探索式客户关注质量管理实践能够很好地监测、搜索、获取与分析潜在顾客需求[27],并通过快速配置资源与不断进行实验,抓住转瞬即逝的窗口机会,开发新产品和新服务,以满足不断变化的客户需求。因此,本文提出以下假设:

H5a:市场竞争强度负向调节外部应用式质量管理实践与企业产品创新绩效的关系;

H5b:市场竞争强度负向调节外部应用式质量管理实践与企业过程创新绩效的关系;

H5c:市场竞争强度正向调节外部探索式质量管理实践与企业产品创新绩效的关系;

H5d:市场竞争强度正向调节外部探索式质量管理实践与企业过程创新绩效的关系。

对于内部质量管理实践,当企业在市场竞争强度低的环境中运作时,其面对的客户需求变化不明显,因此,企业对产品改进以及流程的变革较少。相对于创新,企业更加注重效率和生产能力问题[34],企业创新效果不明显。而在市场竞争强度高的环境中,非常规性问题居多,而内部应用式质量管理实践强调“标准化”、一致性等特征,可以帮助员工降低生产波动性,减少员工工作中的恐惧感,提高员工解决非常规性问题的能力,最终提高企业创新水平。但与此同时,在竞争强度高的市场中顾客需求变化无常,内部探索式质量管理实践会给员工带来新知识积累,扩大员工知识宽度和广度,拥有丰富的知识宽度和广度的员工更能有效满足顾客需求,开发创意产品[19]。因此,本文提出以下假设:

H6a:市场竞争强度正向调节内部应用式质量管理实践与企业产品创新绩效的关系;

H6b:市场竞争强度正向调节内部应用式质量管理实践与企业过程创新绩效的关系;

H6c:市场竞争强度正向调节内部探索式质量管理实践与企业产品创新绩效的关系;

H6d:市场竞争强度正向调节内部探索式质量管理实践与企业过程创新绩效的关系。

综上,本文提出质量管理实践对企业创新绩效影响的概念模型,如图1所示。

2 研究设计

2.1 问卷设计

本文将质量管理实践划分为内部探索式质量管理实践、内部应用式质量管理实践、外部探索式质量管理实践、外部应用式质量管理实践4种实践活动。其中,基于Wu等[17]与宋华[29]的研究,外部探索式质量管理实践和外部应用式质量管理实践可以从客户关注和供应商管理两个方面测量。内部探索式质量管理实践和内部应用式质量管理实践借鉴 Zhang等[19]的研究,通过员工培训和流程管理两个维度测量。市场竞争强度的测量借鉴Jansen 等[35]的量表。借鉴吴晓冰[36]、郭京京[37]与Kim[26] 等研究,从产品创新绩效与过程创新绩效两个维度测量企业创新绩效。以上指标采用Likert 5级量表形式对变量进行测量,控制变量为企业规模、企业年龄、企业性质以及企业所在行业类型。

本次问卷设计严格遵循量表开发程序和规范,首先,通过国内外文献搜集,寻找一些已经被实证检验有效且被广泛接受、相对成熟的测量量表作为参考。对于国外文献,为了保证其准确性,相关测量题项采取双向回译形式确保表述完整准确。在此基础上,形成初始测量量表。然后,在相关领域专家研讨的基础上,对问卷设计、语言表述等进行完善。研究变量、变量维度、测度题项数量及量表来源汇总如表1所示。

表1 各研究变量、量表来源及信度检验结果

研究变量变量维度测度题项数量量表来源 Cornbach's α质量管理实践外部探索式质量管理实践7Wu等,20130.839外部应用式质量管理实践6宋华等,20180.828内部探索式质量管理实践6Zhang等,20120.817内部应用式质量管理实践6Zhang等,20120.844市场竞争强度市场竞争强度4Jansen等,20060.746企业创新绩效过程创新绩效4吴晓冰,2009;Kim等,20120.838产品创新绩效4郭京京,2011;Kim等,20120.829

2.2 数据来源与样本选取

本研究采用调查问卷方式收集数据,向国内通过ISO9000认证的制造企业中高层质量管理或运营管理负责人发放问卷。自2018年9月起,历时8个月,共向500家制造企业发放问卷,共247家企业返回问卷。剔除遗漏未填、选项一致或填写错误的无效问卷,最终得到198份有效问卷,有效回收率为39.6%。

从公司成立时间看,6~15年的数量最多,占38.57%,其次是成立30年以上,占35%,16~30年占19.29%,5年以下占7.14%。从公司类型看,国有企业最多,占48.57%,其次是民营企业,占44.29%,另外,外资企业占4.29%,其它企业类型占2.85%。从公司规模看,员工数超过2 000人的企业占45%,500~2 000人的企业占29.29%,其余企业员工数介于30~500人之间。从行业分布看,来自电子信息、机械制造的行业居多,占72.14%,其次是石油化工业,占17.86%,其它类占5%。从地域分布看,调研企业主要分布在陕西、河南、山东、山西、广东、安徽、北京、江苏、湖北、湖南、上海、浙江等12个省市。

2.3 检验方法

本文首先运用SPSS24.0软件,以逐步多元层级回归分析方法,对主效应、调节效应进行检验。然后,通过同一方程不同回归系数差异显著性比较,对不同自变量对因变量的作用进行比较检验。

3 数据分析及结果

3.1 信度与效度检验

本文采用Cronbach′s α值检验各量表信度。一般认为,α>0.65,说明量表信度可以接受;α值介于0.70~0.80之间,表示量表具备较高信度;α值介于0.80~0.90之间,表示量表信度很高。通过SPSS24.0软件分析,得到内部探索式质量管理实践、外部探索式质量管理实践、内部应用式质量管理实践、外部应用式质量管理实践4个自变量、产品创新绩效和过程创新绩效两个因变量以及市场竞争强度调节变量的α值,各研究变量所对应的量表来源及信度检验结果如表1所示。α值均大于0.7,表示各自变量具有良好信度。

本文对效度的检验主要考虑内容效度与结构效度。鉴于所有测量题项均来自相关文献,且被以往研究实证检验与广泛接受,正式调研之前进行了专家论证和预调研,因此,各测量题项具有较好的内容效度。对于结构效度,本文通过SPSS24.0进行因子分析,检验聚合效度和AVE平方根内部一致性。通过因子分析可以考察问卷能否测量研究者设计问卷时假设的某种结构,其中,因子载荷反映原变量与某个公因子的相关程度。而KMO和Bartlett′s球形检验在因子分析前进行,用于检查变量间相关性和偏相关性。KMO统计量越接近于1,变量间相关性越强,偏相关性越弱,说明变量适合作因子分析。实际分析中,KMO统计量在0.7以上时效果比较好。结果显示,外部应用式质量管理实践的KMO为0.810,外部探索式质量管理实践KMO为0.815,内部应用式质量管理实践KMO为0.803,内部探索式质量管理实践KMO为0.782,产品创新绩效KMO为0.789,过程创新绩效KMO为0.856,且以上变量Bartlett′s球形检验P值均为0.000,适合作因子分析。SPSS因子分析结果显示,各题项因子载荷值均大于0.50,各变量累计解释变异量超过50%,表示该量表具有良好结构效度。同时,本文对变量AVE平方根值和变量间相关系数进行比较,各变量间AVE平方根均大于变量间相关系数,因此,量表具有良好区分效度。

3.2 共同方法偏差控制

本研究为规避共同方法偏差给研究带来风险,对每个调研企业发放两份问卷,由两位企业高管分别作答。在数据处理中,内部探索式、内部应用式、外部探索式、外部应用式4个变量的质量管理实践量表数据来源于其中一位高管(质量部负责人),企业产品创新绩效、过程创新绩效以及市场竞争强度量表数据来源于另一位高管,综合两份问卷得到一份完整问卷进行数据分析。

本研究采用Harman单因素分析法作进一步检验,通过数据因子分析发现,未旋转情况下共析出7个因子,各因子累计解释总方差为68.974%,特征值最大的因子解释总方差24.34%,没有出现单个因子解释力度特别大的情况。因此,可以判断研究数据不存在显著的共同方法偏差,各变量具有较直观、表象好的判别效度。

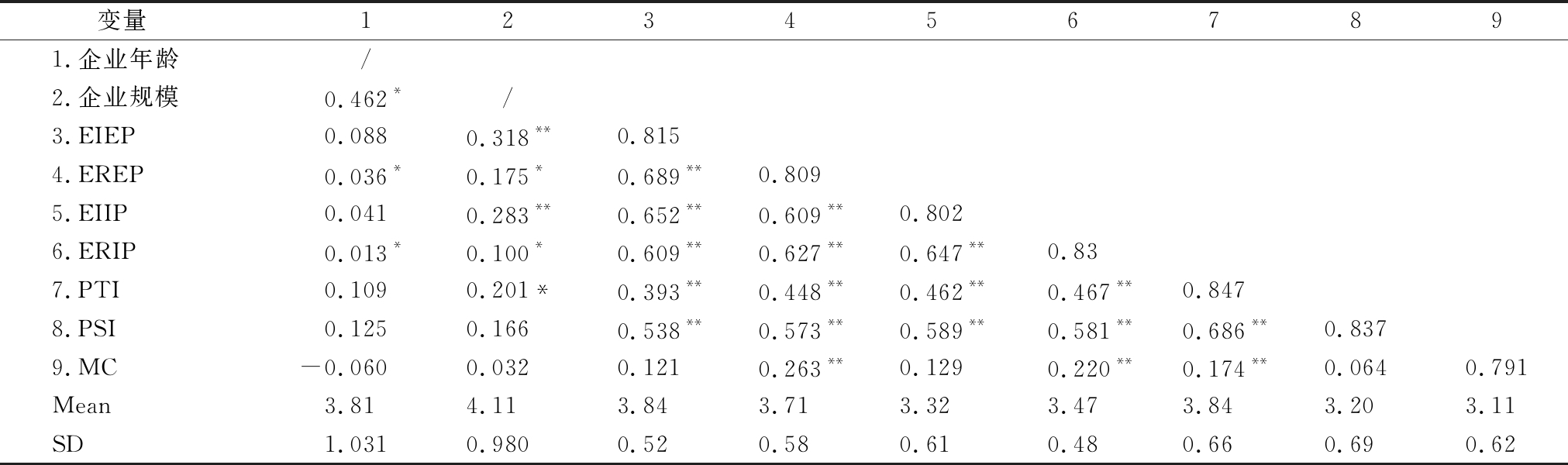

3.3 描述性统计分析

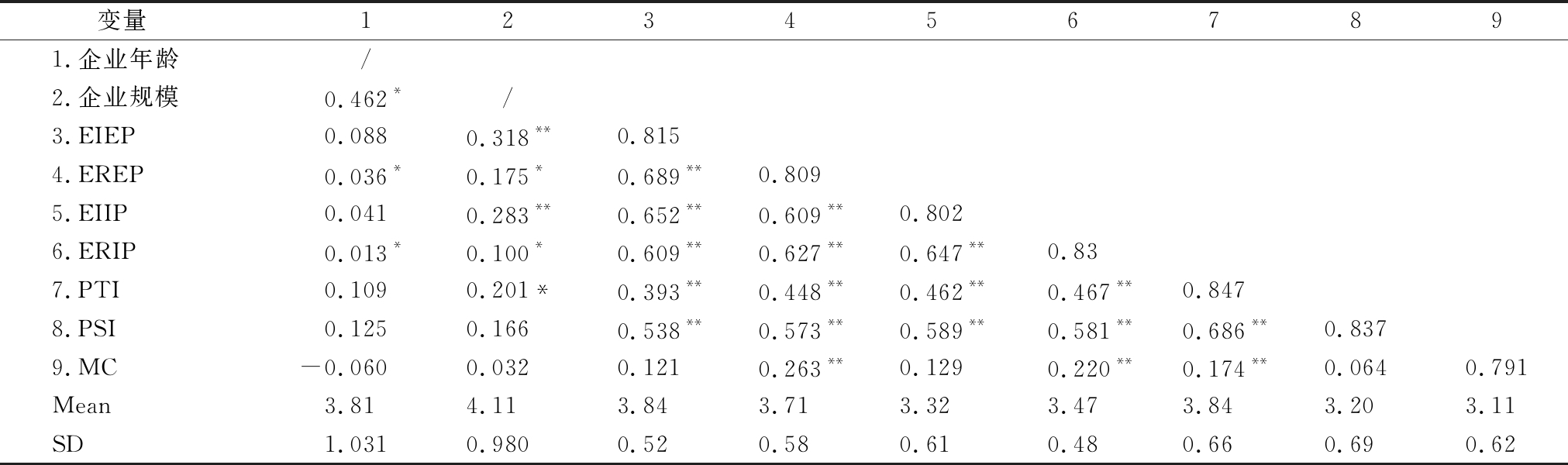

本文通过SPSS24.0对质量管理实践、企业创新绩效、市场竞争强度以及企业年龄、企业规模等控制变量进行Pearson相关性分析(企业性质和企业所在行业类型是取离散值的分类变量,因而不作相关分析),各变量之间的均值、标准差和相关系数如表2所示。

表2 描述性统计与相关系数

变量 1234567891.企业年龄/2.企业规模0.462*/3.EIEP0.0880.318**0.8154.EREP0.036*0.175*0.689**0.8095.EIIP0.0410.283**0.652**0.609**0.8026.ERIP0.013*0.100*0.609**0.627**0.647**0.837.PTI0.1090.201*0.393**0.448**0.462**0.467**0.8478.PSI0.1250.1660.538**0.573**0.589**0.581**0.686**0.8379.MC-0.0600.0320.1210.263**0.1290.220**0.174**0.0640.791Mean3.814.113.843.713.323.473.843.203.11SD1.0310.9800.520.580.610.480.660.690.62

注:斜对角线上的数字为AVE平方根;***表示P<0.001,**表示P<0.01,*表示P<0.05;EIEP表示外部应用式质量管理实践,ERRP表示外部探索式质量管理实践,EIIP表示内部应用式质量管理实践,ERIP表示内部探索式质量管理实践,PTI表示产品创新绩效,PSI表示过程创新绩效,MC表示市场竞争强度;下同

3.4 假设检验

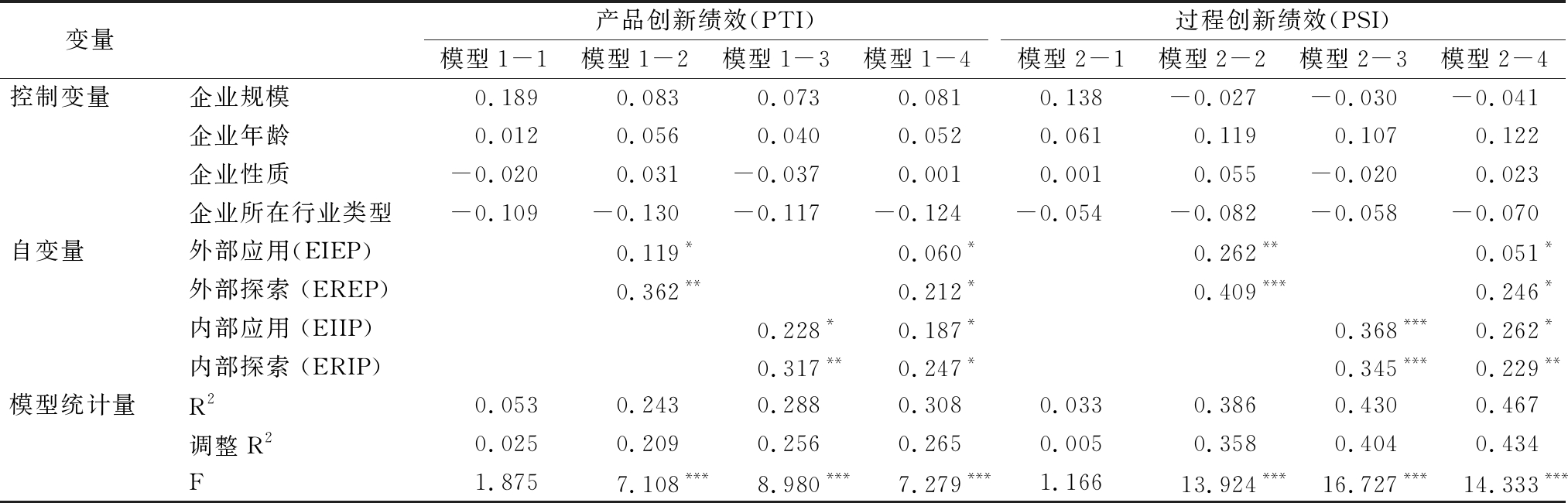

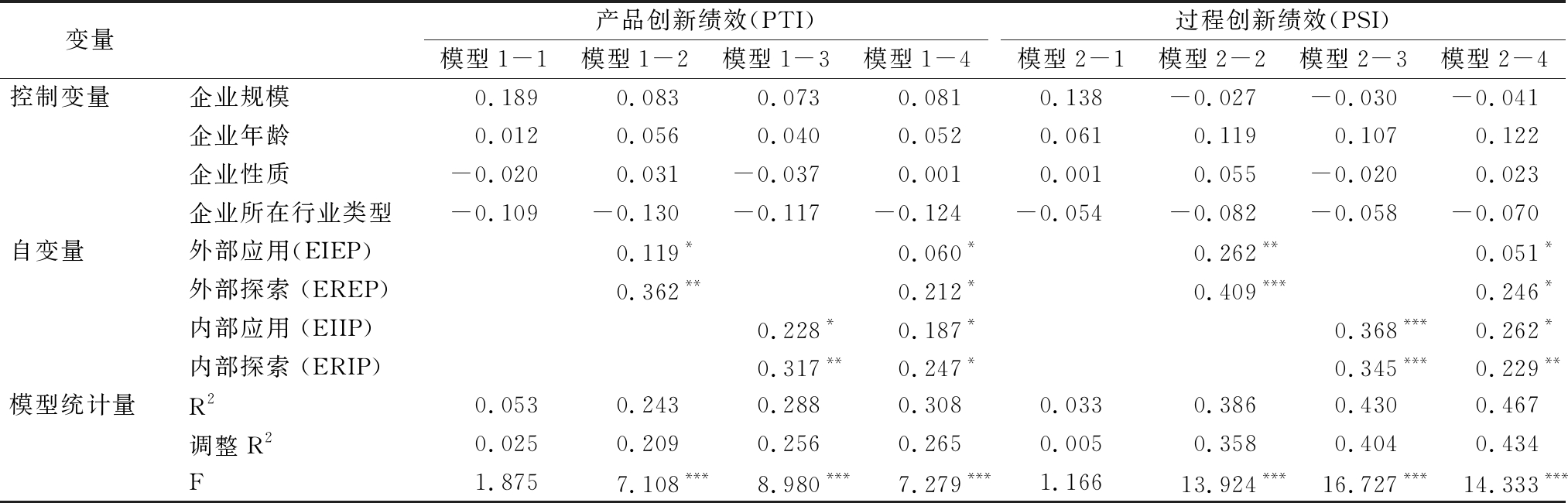

(1)控制变量对产品创新绩效与过程创新绩效的影响。模型1-1和模型2-1为基准模型,分别验证控制变量对产品创新绩效与过程创新绩效的影响。由模型1-1和模型2-1可以看出,企业规模、企业年龄、企业性质、企业所在行业类型4个控制变量对产品创新绩效与过程创新绩效的直接影响不显著。

(2)主效应检验。在模型1-1与2-1的基础上,分别加入外部应用式质量管理实践和外部探索式质量管理实践得到模型1-2与模型2-2,分别加入内部探索式质量管理实践、内部应用式质量管理实践得到模型1-3与模型2-3。回归结果显示,外部应用式质量管理实践对产品创新绩效正向影响显著(β=0.119,P<0.05),外部探索式质量管理实践对产品创新绩效正向影响显著(β=0.362,P<0.01),假设H1a、H1b通过检验。外部应用式质量管理实践对过程创新绩效正向影响显著(β=0.262,P<0.01),外部探索式质量管理实践对过程创新绩效正向影响显著(β=0.409,P<0.001),假设H2a、H2b通过检验。内部应用式质量管理实践对产品创新绩效正向影响显著(β=0.228,P<0.05),内部探索式质量管理实践对产品创新绩效正向影响显著(β=0.317,P<0.01),假设H3a、H3b通过检验。内部应用式质量管理实践对过程创新绩效正向影响显著(β=0.368,P<0.001),内部应用式质量管理实践对过程创新绩效正向影响显著(β=0.345,P<0.001),假设H4a、H4b通过检验。

(3)不同自变量对因变量影响的差异检验。首先,使用各自变量标准化回归系数进行比较,另外,为提高比较检验的准确性,进一步采用T-test检测同一方程中不同系数差异是否显著。对于外部应用式质量管理实践与外部探索式质量管理实践对产品创新绩效的影响比较,由两变量T-test检验(t=3.31,P<0.05)结果可知,外部探索式质量管理实践比外部应用式质量管理实践对产品创新绩效的正向影响更强,假设H1c通过检验。对于外部探索式质量管理实践与外部应用式质量管理实践对过程创新绩效的影响比较,由两变量T-test检验(t=3.07,P<0.05)结果可知,外部探索式质量管理实践比外部应用式质量管理实践对过程创新绩效的正向影响更强,假设H2c通过检验。对于内部探索式质量管理实践与内部应用式质量管理实践对产品创新绩效的影响比较,由两变量T-test检验(t=3.18,P<0.05)结果可知,内部探索式质量管理实践比内部应用式质量管理实践对产品创新绩效的正向影响更强,假设H3c通过检验。对于内部探索式质量管理实践与内部应用式质量管理实践对过程创新绩效的影响比较,由两变量T-test检验(t=1.71,P>0.05)结果可知,未发现外部探索式质量管理实践比外部应用式质量管理实践对过程创新绩效的正向影响更强,假设H4c未通过检验。主效应分析如表3所示。

表3 主效应检验结果

变量产品创新绩效(PTI)模型1-1模型1-2模型1-3模型1-4过程创新绩效(PSI)模型2-1模型2-2模型2-3模型2-4控制变量企业规模0.1890.0830.0730.0810.138-0.027-0.030-0.041企业年龄0.0120.0560.0400.0520.0610.1190.1070.122企业性质-0.0200.031-0.0370.0010.0010.055-0.0200.023企业所在行业类型-0.109-0.130-0.117-0.124-0.054-0.082-0.058-0.070自变量外部应用(EIEP)0.119*0.060*0.262**0.051*外部探索 (EREP)0.362**0.212*0.409***0.246*内部应用 (EIIP)0.228*0.187*0.368***0.262*内部探索 (ERIP)0.317**0.247*0.345***0.229**模型统计量R20.0530.2430.2880.3080.0330.3860.4300.467调整R20.0250.2090.2560.2650.0050.3580.4040.434F1.8757.108***8.980***7.279***1.16613.924***16.727***14.333***

注:所填系数均为标准化系数

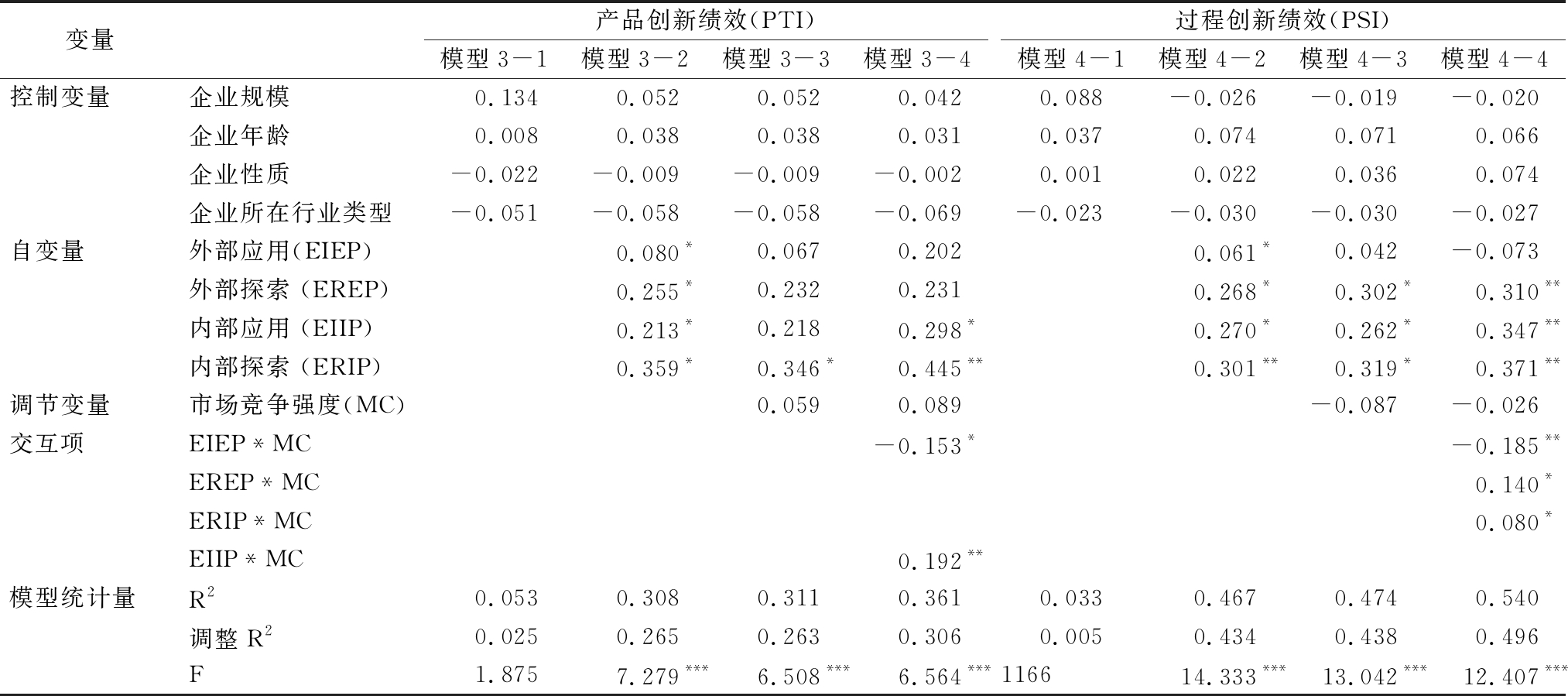

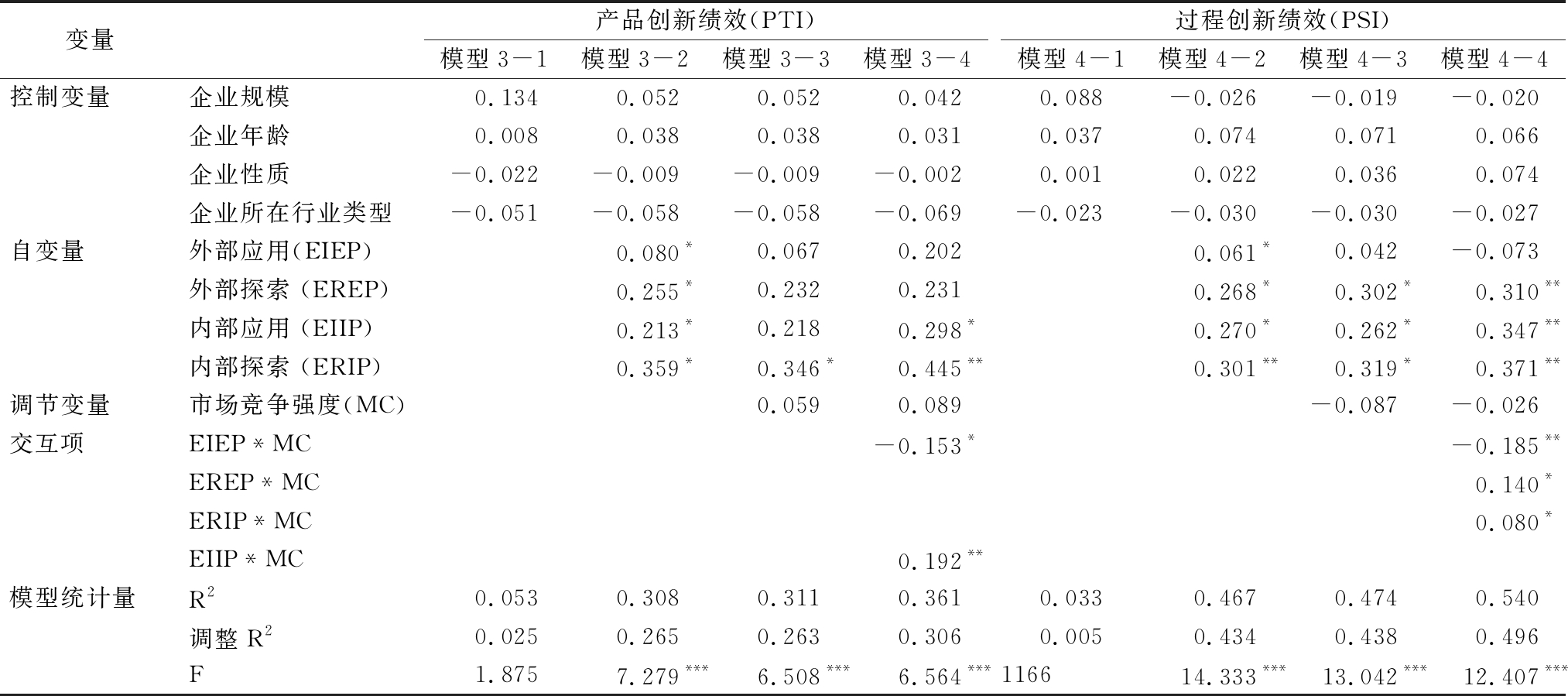

(4)调节效应检验。首先,在模型3-1与模型4-1的回归方程中引入4个控制变量,结果显示控制变量系数不显著;其次,在模型3-2与模型4-2中引入内部探索式质量管理实践、内部应用式质量管理实践、外部探索式质量管理实践、外部应用式质量管理实践等自变量,检验自变量对因变量的影响;然后,在回归模型3-3与模型4-3中进一步引入调节变量——市场竞争强度;最后,在模型3-4与模型4-4中引入交互项。结果显示,EIEP*MC的系数为-0.153,且P<0.05,说明市场竞争强度在外部应用式质量管理实践与企业产品创新的关系中具有负向调节作用,假设H5a得到验证。EIIP*MC的系数为0.192,且P<0.01,说明市场竞争强度在内部应用式质量管理实践与企业产品创新的关系中具有正向调节作用,假设H6a得到验证。过程创新绩效回归分析结果显示,添加交互项后,EIEP*MC的系数为-0.185,且P<0.01,说明市场竞争强度在外部应用式质量管理实践与企业过程创新的关系中具有负向调节作用,假设H5b得到验证。ERIP*MC的系数为0.08,且P<0.05,说明市场竞争强度在内部探索式质量管理实践与企业过程创新绩效的关系中具有正向调节作用,假设H6d得到验证。EREP*MC的系数为0.14,且P<0.05,说明市场竞争强度在外部探索式质量管理实践与企业过程创新绩效的关系中具有正向调节作用,假设H5d得到验证。调节效应分析结果见表4。

表4 调节效应检验结果

变量产品创新绩效(PTI)模型3-1模型3-2模型3-3模型3-4过程创新绩效(PSI)模型4-1模型4-2模型4-3模型4-4控制变量企业规模0.1340.0520.0520.0420.088-0.026-0.019-0.020企业年龄0.0080.0380.0380.0310.0370.0740.0710.066企业性质-0.022-0.009-0.009-0.0020.0010.0220.0360.074企业所在行业类型-0.051-0.058-0.058-0.069-0.023-0.030-0.030-0.027自变量外部应用(EIEP)0.080*0.0670.2020.061*0.042-0.073外部探索 (EREP)0.255*0.2320.2310.268*0.302*0.310**内部应用 (EIIP)0.213*0.2180.298*0.270*0.262*0.347**内部探索 (ERIP)0.359*0.346*0.445**0.301**0.319*0.371**调节变量市场竞争强度(MC)0.0590.089-0.087-0.026交互项EIEP*MC-0.153*-0.185**EREP*MC0.140*ERIP*MC0.080*EIIP*MC0.192**模型统计量R20.0530.3080.3110.3610.0330.4670.4740.540调整R20.0250.2650.2630.3060.0050.4340.4380.496F1.8757.279***6.508***6.564***116614.333***13.042***12.407***

3.5 结果讨论

本文通过层级线性回归对主效应、调节效应进行检验,提出20个假设,其中16个假设通过检验,4个假设没有通过检验。

(1)质量管理实践与企业创新绩效的关系。假设H1a、H1b、H2a、H2b、H3a、H3b、H4a、H4b通过检验,说明外部应用式质量管理实践、外部探索式质量管理实践、内部应用式质量管理实践、内部探索式质量管理实践对企业创新绩效均有正向作用。

假设H1c和H2c通过检验,说明外部探索式质量管理实践比外部应用式质量管理实践对企业创新绩效具有更强正向作用。探索式质量管理实践能够使企业获得更多市场信息,有利于企业准确铺捉外部环境变化,提高企业创新能力[38]。同时,通过与供应商建立合作关系,知识和信息在企业与供应商之间交流学习,帮助企业获得丰富的新知识、新信息和先进的技术资源与专用性资产。总之,探索式质量管理实践能够让企业接收更宽泛的知识,所以,能够对企业创新绩效产生更强的正向作用。

假设H3c通过检验,说明内部探索式质量管理实践比内部应用式质量管理实践对企业产品创新绩效具有更强的正向作用。内部探索式员工培训质量管理实践强调对企业员工的交叉技能培训,让员工从其它领域获得不同异质性知识,有利于提出创造性和新颖的解决方案[39]。内部探索式质量管理实践帮助员工获得新知识,这些新知识对员工在新产品开发活动中解决与新产品开发有关的各种问题很重要,进而促进员工与新产品开发有关的能力建设[31]。

假设H4c未通过检验,即内部探索式质量管理实践相较于内部应用式质量管理实践对企业过程创新绩效并没有产生更强的正向影响。原因可能是,应用式员工培训可以让员工提高对工作的认识,深入了解组织现有知识和资源的作用、功能与位置,这会对企业过程创新产生重要促进作用[40],而内部探索式实践可能会使员工将更多精力放在提高客户满意度的产品创新上,相较于应用式员工培训对企业过程创新绩效的作用不显著[41]。

(2)市场竞争强度的调节作用。假设H5a和H5b通过检验,说明市场竞争强度对外部应用式质量管理实践与企业创新绩效的关系呈负向调节作用。在竞争强度高的市场中,企业可能更需要维持现有客户,以免客户流失,提高产品质量成为保证客户不流失的重要方式。企业对供应商提供的产品有很高的质量要求,供应商相对于企业来说,话语权不大,这种情况不利于形成信任关系,如果双方信任不佳,则企业与供应商都不能有效开放心智与对方进行沟通,从而造成信息流通以及知识共享障碍,不利于企业创新。

假设H5c未通过检验,可能原因是组织在实施探索式质量管理实践过程中,会持续动态地搜索获取客户需求,密切注意与供应商之间的关系。长此以往,形成必要的措施或手段,甚至核心竞争优势,也就是说,市场竞争强度可能难以有效影响组织质量管理实践。

假设H5d通过检验,说明市场竞争强度在外部探索式质量管理实践与企业过程创新绩效的关系中发挥正向调节作用,当市场竞争强度高时,外部探索式质量管理实践对企业过程创新绩效的正向作用会增强。假设H6a通过检验,说明市场竞争强度对内部应用式质量管理实践与企业产品创新绩效的关系有正向调节作用,即当市场竞争强度高时,内部应用式质量管理实践对企业产品创新绩效的正向作用会增强。

假设H6b、H6c未通过检验,未发现市场竞争强度的调节作用。内部应用式与探索式质量管理实践在企业中的实施,能够帮助员工解决常规性与非常规性问题,通过定期开展员工培训与部门间交流,能够促进企业内部形成稳定的创新工作氛围。此外,外部市场竞争强度调节作用不显著的原因,可能在于组织内部情境因素会调节这种质量管理实践。例如,领导支持和承诺能够大大消除员工焦虑心理,使整个组织形成一个心理安全的环境氛围,从而激励员工冒险、实验、试错,并尝试挑战性工作等[42]。更重要的是,在竞争激烈的市场中进行创新需要组织拥有有形资源和无形资源,如人员、资金、设备和社会情感支持等,而领导支持对于获取创新所需资源至关重要[43]。

假设H6d通过检验,表明市场竞争强度在内部探索式质量管理实践与企业过程创新绩效的关系中具有正向调节作用。

4 主要结论与研究贡献

4.1 研究结论

本文将质量管理实践作为研究对象,基于组织学习理论,区分内外部质量管理实践,挖掘质量管理实践的探索和应用两种类型,研究内部探索式质量管理实践、内部应用式质量管理实践、外部探索式质量管理实践、外部应用式质量管理实践对企业创新绩效的影响。构建了质量管理实践与企业创新绩效关系的概念模型,通过198份样本数据对提出的假设进行了检验。得出以下主要结论:

(1)外部探索式、外部应用式、内部探索式、内部应用式质量管理实践对企业产品创新绩效与企业过程创新绩效均有正向作用,并未发现质量管理实践对企业创新绩效的阻碍作用。因此,在企业导入质量管理实践过程中,应当注重员工培训、流程管理、供应商管理、以客户为中心的质量管理等实践,持续改进,鼓励创造性思维,开展多元学习,并形成有效的开发与管理系统,进一步提升企业产品与过程创新绩效。

(2)探索式质量管理实践比应用式质量管理实践对企业创新绩效的影响更大。外部探索式比外部应用式质量管理实践对企业产品创新绩效和过程创新绩效具有更强的正向作用;内部探索式比内部应用式质量管理实践对企业产品创新绩效具有更强的正向作用,但是,内部探索式质量管理实践相比于内部应用式质量管理实践对企业过程创新绩效并没有产生更强的正向作用。企业应适当平衡探索式质量管理实践和应用式质量管理实践投入比例,企业要想取得更为明显的创新绩效,应将更多资源投入到探索式质量管理实践中。在实施过程中,可以强化员工岗位技能培训和交叉技能培训,并强调以顾客为导向,探索新客户需求以及老客户潜在需求。同时,需要注重流程管理实践,更重要的是,企业应增进与供应商的相互信任,形成与供应商长期合作互利共赢的合作关系,帮助企业实现长足发展。

(3)市场竞争强度较高时,外部应用式质量管理实践对企业创新绩效的正向作用会减弱,外部探索式质量管理实践对企业过程创新绩效的正向作用会增强,内部应用式质量管理实践对企业产品创新绩效的正向作用会增强,内部探索式质量管理实践对企业过程创新绩效的正向作用也会增强。另外,市场竞争强度对外部探索式质量管理实践与企业产品创新绩效、内部应用式质量管理实践与企业过程创新绩效、内部探索式质量管理实践与企业产品创新绩效间关系的调节作用均不显著。可能原因是在实施探索式质量管理实践过程中,企业会与客户和供应商密切联系,形成必要的手段或稳定的竞争优势。外部市场竞争强度可能难以有效影响组织质量管理实践[44],或者中间的调节因素是组织内部情景因素。

4.2 研究贡献与启示

本文以现实问题驱动为背景,以研究质量管理实践与企业创新绩效的关系为首要目标,以组织学习理论为视角,深入分析了质量管理实践对企业创新绩效的作用,拓展与深化了相关领域研究。

4.2.1 理论贡献

(1)实证检验了质量管理实践对企业创新绩效的作用。针对研究者对质量管理实践与企业创新绩效的不同争论,基于组织学习理论,重新划分质量管理实践类型,实证研究发现,质量管理实践能够有效促进企业创新绩效提高。

(2)丰富了质量管理领域相关研究。外部探索式比外部应用式质量管理实践对企业创新绩效具有更强的正向影响,内部探索式比内部应用式质量管理实践对企业产品创新绩效具有更强的正向影响。

(3)扩展了质量管理实践与企业创新绩效的情境化研究。引入市场竞争强度这一情境因素,研究其对质量管理实践与企业创新绩效间关系的调节作用,研究发现市场竞争强度对不同类型质量管理实践与企业创新绩效间关系具有差异性调节作用。

4.2.2 实践启示

(1)我国企业应当加强质量管理实践。本文立足本土情境,实证检验了质量管理实践对企业创新绩效的显著正向促进作用。企业应适当平衡探索式质量管理实践和应用式质量管理实践的资源投入比例,并将更多资源投入到探索式质量管理实践中,因为探索式实践比应用式实践能够对企业创新绩效产生更强的正向促进作用。实践中应强化员工培训岗位技能和交叉技能培训,强调以顾客为导向,探索新客户需求以及老客户潜在需求。同时,应增进与供应商的相互信任,形成与供应商长期合作互利共赢的关系,助力企业发展。

(2)企业应当根据市场竞争强度,动态调整质量管理实践活动以有效提升创新绩效。企业需要时刻关注市场环境变化,动态调整质量管理实践活动重点方向,使之与具体情境相匹配,最大化提高企业创新绩效。

4.3 不足与展望

本研究尚存在一定局限性,有待后续更深入的研究。首先,在研究样本上,选择的企业均为通过ISO9000认证的制造业企业,样本选择、数量与行业类型有待进一步丰富,以便得出更具普遍意义的研究结论。其次,虽然考察了组织外部环境因素的调节作用,但组织内部战略导向因素不可忽视,未来研究需要考虑其它情景变量的调节作用,并将外部与内部因素结合起来考察这些调节作用。最后,收集的数据为横截面数据,一方面无法反映自变量对因变量的动态作用过程,另一方面无法避免变量之间可能存在的因果关系。未来研究可以采用纵向数据,结论将更加清晰,也可以反映自变量对因变量的动态作用效果。

参考文献:

[1] 刘源张. 中国的质量、日本的质量——我的“双城记”[J]. 上海质量, 2012,29(3):17-20.

[2] 张群祥. 质量管理实践对企业创新绩效的作用机制研究[M]. 北京:中国社会科学出版社, 2015.

[3] YOUNDT S M A. The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities[J]. The Academy of Management Journal, 2005, 48(3):450-463.

[4] PRAJOGO D, SOHAL A . The sustainability and evolution of quality improvement programmes-an australian case study[J]. Total Quality Management & Business Excellence, 2004, 15(2):205-220.

[5] YUSR M M, MOKHTAR SSM, OTHMAN AR, et al. Does interaction between TQM practices and knowledge management processes enhance the innovation performance?[J]. International Journal of Quality & Reliability Management, 2017,34(7):955-974.

[6] SLATER S F,NARVER J C . Customer-led and market-oriented: let's not confuse the two[J]. Strategic Management Journal, 1998, 19(10):1001-1006.

[7] PRAJOGO D I, SOHAL A S. TQM and innovation: a literature review and research framework[J]. Technovation, 2001, 21(9):539-558.

[8] ZHANG D, LINDERMAN K, SCHROEDER R G . Customizing quality management practices: a conceptual and measurement framework[J]. Decision Sciences, 2014, 45(1):81-114.

[9] 奉小斌. 质量管理实践与企业创新真的相悖吗——以组织学习为中介变量的实证研究[J]. 研究与发展管理, 2015,26(5):88-98.

[10] 曾珍, 王宗军. 政府质量奖对质量管理实践与企业绩效关系的调节效应——基于新制度主义理论[J]. 管理评论, 2017,28(10):180-197.

[11] ARGYRIS C,SCHON DA .Organizational learning: a theory of action perspective[J]. Reis: Revista Espanola de Investigaciones Sociologicas, 1997(77/78):345.

[12] MARCH J G.Exploration and exploitation in organizational learning [J]. Organization Science, 1991, 2(1):71-87.

[13] ANDERSON J C,RUNGTUSANATHAM M,SCHROEDER R G,et al.A path analytic model of a theory of quality management underlying the deming management method:preliminary empirical findings[J].Decision Sciences,1994,26(5):637-658.

[14] SARAPH J V,BENSON P G,SCHROEDER R G . An instrument for measuring the critical factors of quality management[J]. Decision Sciences, 1989, 20(4):810-829.

[15] FLYNN B B,SCHROEDER R G,SAKAKIBARA S . The impact of quality management practices on performance and competitive advantage[J]. Decision Sciences, 1995, 26(5):659-691.

[16] 熊伟, 张群祥, 奉小斌. 国外质量管理实践与绩效研究述评[J]. 华东经济管理, 2010, 24(6):126-129.

[17] WU S J,ZHANG D. Analyzing the effectiveness of quality management practices in China[J]. International Journal of Production Economics, 2013, 144(1):281-289.

[18] KAYNAK H,HARTLEY J L . A replication and extension of quality management into the supply chain[J]. Journal of Operations Management, 2008, 26(4):468-489.

[19] ZHANG D,LINDERMAN K,SCHROEDER R G . The moderating role of contextual factors on quality management practices[J]. Journal of Operations Management, 2012, 30(1-2):12-23.

[20] PERDOMO-ORTIZ JESúS, GONZáLEZ-BENITO JAVIER, GALENDE JESúS. The intervening effect of business innovation capability on the relationship between Total Quality Management and technological innovation[J]. International Journal of Production Research, 2009, 47(18):5087-5107.

[21] AHANOTU N D . Empowerment and production workers: a knowledge‐based perspective[J]. Empowerment in Organizations, 1998, 6(7):177-186.

[22] HACKMAN J R,WAGEMAN R . Total quality management: empirical, conceptual, and practical issues[J]. Administrative Science Quarterly, 1995, 40(2):309-342.

[23] LINDERMAN K, SCHROEDER R G,ZAHEER S,et al. Integrating quality management practices with knowledge creation processes[J]. Journal of Operations Management, 2004, 22(6):589-607.

[24] EVANS J R, LINDSAY W M. Managing for quality and performance excellence[M].Managing for Quality and Performance Excellence Delmar Learning, 2008.

[25] MARTINEZ-COSTA MICAELA,MARTINEZ-LORENTE ANGEL R.Does quality management foster or hinder innovation?an empirical study of Spanish companies[J].Total Quality Management & Business Excellence,2008,19(3):209-221.

[26] KIM D Y, KUMAR V, KUMAR U. Relationship between quality management practices and innovation[J]. Journal of Operations Management, 2012, 30(4):295-315.

[27] NURIA LOPEZ-MIELGO, JOSE M MONTES-PEON, CAMILO J VAZQUEZ-ORDAS. Are quality and innovation management conflicting activities[J]. Technovation, 2009, 29(8):530-545.

[28] 赵海韵. 创新与质量管理的国内外研究现状分析[J]. 经贸实践, 2018(5):236-237.

[29] 宋华, 麦孟达. 供应链知识管理及其二元能力对企业绩效的影响[J]. 中国流通经济, 2018, 32(12):63-74.

[30] MOLINA L M,JAVIER LLORéNS-MONTES, RUIZ-MORENO A . Relationship between quality management practices and knowledge transfer[J]. Journal of Operations Management, 2007, 25(3):682-701.

[31] 宋永涛, 苏秦. 质量管理实践、新产品开发能力与新产品开发绩效关系研究[J]. 科技进步与对策,2016, 33(9):79-85.

[32] CARMONA-LAVADO A,CUEVAS-RODRIGUEZ G,CABELLO-MEDINA C. Social and organizational capital: building the context for innovation[J]. Industrial Marketing Management, 2010, 39(4):681-690.

[33] MARIA LETICIA SANTOS-VIJANDE, LUIS IGNACIO ALVAREZ-GONZALEZ. Innovativeness and organizational innovation in total quality oriented firms: the moderating role of market turbulence[J]. Technovation, 2007, 27(9):521-532.

[34] DEDY A N, ZAKUAN N, OMAIN S Z, et al. An analysis of the impact of total quality management on employee performance with mediating role of process innovation[J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2016, 131:012-017.

[35] JANSEN J J P,VAN D B F A J,VOLBERDA H W . Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance: effects of organizational antecedents and environmental moderators[J]. ERIM Report Series Research in Management, 2006, 52(11):1661-1674.

[36] 吴晓冰. 集群企业创新网络特征、知识获取及创新绩效关系研究[D]. 杭州:浙江大学, 2009.

[37] 郭京京. 产业集群中技术学习策略对企业创新绩效的影响机制研究:技术学习惯例的中介效应[D]. 杭州:浙江大学, 2011.

[38] FLOR M L,COOPER S Y,OLTRA M J. External knowledge search, absorptive capacity and radical innovation in high-technology firms[J]. European Management Journal, 2018,36(2):183-194.

[39] CHOO A S, LINDERMAN K W,SCHROEDER R G . Method and context perspectives on learning and knowledge creation in quality management[J]. Journal of Operations Management, 2007, 25(4):918-931.

[40] 刘自升. 组织二元性与企业创新绩效:企业内部网络的调节作用[D]. 杭州:浙江大学, 2015.

[41] FLEMING L,SORENSON O . Technology as a complex adaptive system: evidence from patent data[J]. Research Policy, 2001, 30(7):1019-1039.

[42] LOEWENBERGER P.Human resource development, creativity and innovation[M]// Human Resource Management, Innovation and Performance. Palgrave Macmillan UK, 2016.

[43] 蒋勇. 制造企业质量管理实践与企业绩效关系实证研究[D]. 重庆:重庆大学, 2013.

[44] KIM W C, MARBOUGNE R. Strategy, value innovation, and the knowledge economy[J]. Sloan Management Review,1999, 40(3): 41-54.

(责任编辑:万贤贤)