0 引言

中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,为解决增长效率不高、新兴产业核心技术缺乏及路径依赖难以突破等问题[1],单纯依靠劳动力、资本等传统要素驱动的经济增长模式难以为继,需要通过创新驱动实现要素投入向结构效率转变。因此,提升全要素生产率(简称“TFP”)成为促进经济持续增长的必由之路。科技人才作为创新驱动发展的核心要素,在推动地区技术研发、加强技术吸收和提高技术成果转化能力方面扮演着重要角色,是促进全要素生产率增长最持久的动力来源。目前,诸多城市将科技人才等创新资源争夺摆在首位,通过积极创造各种有利条件及奖励政策吸引科技人才等向本地区规模化集聚,促进城市创新发展。然而,在有限科技资源的约束下,科技人才是否存在最优集聚规模?其对全要素生产率产生了怎样的影响?不同类型城市科技人才集聚效应是否存在差异?探究上述问题对于提升区域科技人才资源配置效率,充分释放人才集聚红利,促进全要素生产率增长意义重大。

科技人才集聚是指大量同类型科技人才有序流动或迁移引起其在物理或其它虚拟空间上的集中或聚类现象[2-3]。梳理现有研究发现:①大多采用单位面积人才密度[4-5]、人才集聚区位熵[6]、高学历人才或R&D人员占比[7]等对人才集聚度进行测算。科技人才集聚具有较强的空间异质性,呈现多层级“中心-外围”分布[8]。而且,经济发展、收入水平、公共服务[6]、休闲娱乐设施及地方品质等[9-10]是吸引并留住人才的关键;②就人才、资本等要素集聚对产业结构优化、经济增长等问题进行探究,发现区域科技人才集聚与高技术产业发展之间存在正向互动关系[3],高学历人才在区域内有效集聚对推动经济增长具有重要作用[11-12]。人力资本积累可推动技术进步和经济增长[13],特别是高级人才可通过数量及创新驱动方式促进经济增长[14],即人才集聚度较高的地区,其对经济增长的贡献度也较高。更进一步地,部分学者关注科技人才集聚与地区生产率及创新效率的关系,发现科技人才集聚规模和均衡度与区域科技创新效率显著正相关[15]。但也有研究指出,地区间科技人才等创新要素错配,如R&D人员及资本等要素冗余等容易导致投入边际产出下降,形成效率损失进而抑制生产率增长[16]。部分学者基于省际数据研究发现,R&D人员、经费等创新要素集聚对创新绩效的影响存在最优集聚规模[7],人才密度与社会平均生产率呈倒U型关系[3],科技人才规模对区域知识创新效率、专利创新效率的影响呈倒U型[17]。

综上,已有研究就人才集聚及其对经济增长、创新效率的影响进行了有益探究,但存在以下不足:一是科技人才集聚对全要素生产率增长的影响及作用机制研究相对缺乏,对其非线性机制进行深入探讨的研究鲜见;二是对于人才集聚与经济增长、创新效率的关系并未达成一致结论,多数研究基于省级尺度总样本提取一般性规律,忽视了地市级层面不同类型城市间因地理区位、行政等级及经济发展差异造成的异质性。

基于此,本文以2005—2018年中国内地285个地级市为研究样本,实证检验城市科技人才集聚对全要素生产率的影响效应及城市异质性。可能的创新点体现在以下方面:第一,城市是创新集聚的适宜空间,本文从地市级层面深入揭示城市科技人才集聚与全要素生产率增长空间分异格局,以期对二者局域空间极化现象的产生给予一定的解释;第二,考察城市科技人才集聚对全要素生产率影响的非线性关系及作用机制,并发现非线性关系产生是随着科技型人才集聚规模变化,其技术效率的非线性特征所致,从而拓展了二者关系研究范畴;第三,基于城市地理区位、行政等级及经济发展水平差异揭示二者关系的异质性,验证了并不存在一个适用于所有地区的最优科技人才集聚规模,也并非每个地区在集聚一定量科技人才后都能释放出同样的集聚红利。研究结论有利于不同类型城市对自身科技人才集聚水平的适度性进行甄别,更具实践指导价值。

1 理论分析与模型构建

1.1 理论分析与研究假设

(1)城市科技人才集聚对全要素生产率的影响。科技人才作为知识、技术的携带者,其在区域内集聚能够增加区域知识储备,促进各类要素间知识共享、匹配与学习,有利于充分发挥科技人才创新价值[18],在推动地区技术研发及技术成果转化等方面发挥重要作用。具体地,可通过提升技术效率和技术进步水平对全要素生产率增长产生影响:一是技术效率改善效应体现在科技人才集聚克服时空障碍,促进彼此间知识共享、技能匹配和学习交流,提高知识传播效率并强化溢出效应[19]。同时,科技人才集聚更容易促进创新合作,实现创新活动的风险分担与收益共享,加快知识商业化进程及提高创新成果转化效率[20],进而有利于促进全要素生产率增长;二是技术进步效应体现在技术创新依赖于知识创造和知识积累,包含新技术创造、新产品研发及商业化等一系列过程,需要技术人员、资金等相关要素投入[21]。科技人才集聚对新产品、新技术诞生具有显著推动作用,人才集聚与技术创新的良性互动与协同发展,更容易促进知识与技能创新,提升科技成果转化能力[22],加速企业新产品、新知识开发,使生产可能性边界向外移动,促进技术水平提升,进而促进全要素生产率增长。

然而,随着科技人才集聚规模不断扩大,可能因科技人才过度集聚所产生的拥挤效应而造成效率损失。一方面,当一个地区科技人才集聚规模超过其承载力时,各类经济要素的稀缺性就显现出来,对资源的恶性竞争会带来盲目创新行为,不利于全要素生产率增长;另一方面,过度集聚可能造成人才积压浪费、配置失衡等,难以达到“人尽其用”的效果,如高层次人才低层次就业引发人才的“高消费”,造成同质人才边际效益递减[23],不利于全要素生产率增长。由此可知,科技人才在区域内的集聚水平并非是越高越好,只有合理配置科技人才才能有效发挥资源优势。

(2)不同类型城市二者关系的异质性。不同城市在地理位置、行政等级及经济发展水平等方面差异显著,而城市类型差异可能导致城市科技人才集聚规模及集聚效应发生机制表现出异质性[24]。目前,大部分东部地区城市、省会城市等在综合经济实力、科技创新能力等方面领先于其它城市,且上述城市在工资待遇、就业机会以及教育、交通基础设施方面比较优势显著,更容易吸引科技人才集聚,发挥科技人才集聚效应优势,促进全要素生产率增长。由于趋优性与逐利性,科技人才会不断向要素配置效率更高、边际收益更好的城市集聚[25]。在长期累积效应下,科技人才会接近饱和状态,由于过度集聚引发的拥堵、污染等“大城市病”限制了城市经济效率提升[26],不利于全要素生产率增长。

相比较而言,中西部地区、非省会城市及三四线城市的科技人才基数本身较小,同时受产业结构单一、基础设施落后等限制,人才流失和人才缺口等问题严重。因此,这类城市大部分不仅难以享受科技人才集聚带来的发展红利,而且容易陷入人才集聚陷阱,从而不利于全要素生产率增长。基于上述分析,本文提出以下研究假设:

H1:科技人才集聚对全要素生产率的影响呈倒U型,即二者关系存在拐点特征,过度集聚会造成一定效率损失。

H2:不同地理区位、行政等级及经济发展水平城市科技人才集聚对全要素生产率的影响存在差异。

H2a:东部城市科技人才集聚对全要素生产率的影响呈倒U型,中西部城市科技人才集聚对全要素生产率的影响不显著;

H2b:省会城市科技人才集聚对全要素生产率的影响呈倒U型,非省会城市科技人才集聚对全要素生产率的影响不显著;

H2c:一、二线城市科技人才集聚对全要素生产率增长的影响呈“倒U”型,三线及以下城市科技人才集聚对全要素生产率的影响不显著。

1.2 模型构建与变量说明

1.2.1 模型构建

基于理论分析,为检验城市科技人才集聚对全要素生产率的影响,构建以下模型:

TFPit=β0+β1aggit+β2indusit+β3govit+β4fdiit+β5postit+β6markit+μi+vt+εit

(1)

进一步地,为了验证H1与H2,在模型(1)中增加科技人才集聚的平方项,以考察城市科技人才集聚对全要素生产率增长的影响是否存在倒U型关系,构建以下模型:

TFPit=β0+β1aggit+β2saggit+β3indusit+β4govit+β5fdiit+β6postit+β7markit+μi+vt+εit

(2)

其中,TFP表示全要素生产率;agg表示科技人才集聚;sagg表示科技人才集聚的平方项。其余为控制变量,包括产业结构(indus)、政府支持(gov)、对外开放程度(fdi)、信息化水平(post)及市场化水平(mark);β0为常数项,βi为各变量系数,i表示不同地区,t表示样本年度;ui表示个体固定效应,vt表示时间固定效应,εit表示随机干扰项。

1.2.2 变量说明

(1)被解释变量:全要素生产率(TFP)。本文基于全域SBM方向性距离函数构建Malmquist-Luenberger指数进行测算,并将全要素生产率指数分解为技术进步(TECH)与技术效率(EFF)。参考郭淑芬和郭金花[27]的做法,测算时选取如下投入指标:劳动力投入采用城市单位从业人员数表征;资本投入采用城市固定资产资本存量表征,并通过永续盘存法估算,折旧率为10.96%;能源投入采用城市用电量表征。产出指标选取包括:期望产出采用城市地区生产总值表征;非期望产出采用城市SO2排放量、烟尘排放量及工业废水排放量3项指标表征。为排除通货膨胀因素,选用2005年为基期的GDP价格指数进行平减。

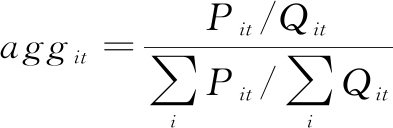

(2)解释变量:科技人才集聚(agg)。本文采用区位熵指数测度,即各地市科研、技术服务从业人员占该地市全部从业人员数的比重与全国科研、技术服务从业人员占全国总从业人员数的比重之比,如式(3)所示。

(3)

其中,aggit为i城市t年份科技人才集聚水平,Pit为i城市t年份科研、技术服务从业人员数,Qit为i城市t年份总从业人员数。

(3)控制变量。产业结构(indus)采用地市第二产业产值占GDP比重衡量;政府支持(gov)采用地市科学技术与教育支出占政府财政总支出的比重衡量;对外开放程度(fdi)采用地市年度实际外商投资额占地区生产总值的比重衡量,并利用历年人民币年平均汇率进行换算;信息化水平(post)采用地市年末邮电业务量与地区年末人口数之比衡量;市场化水平(mark)基于数据获取难度,将省级层面测算的市场化水平与地市级数据进行匹配获得,具体选取非国有经济占工业总产值的比重、非国有经济在全社会固定资产总投资中的比重及非国有经济就业人口占总就业人口比重3个指标加权平均衡量。

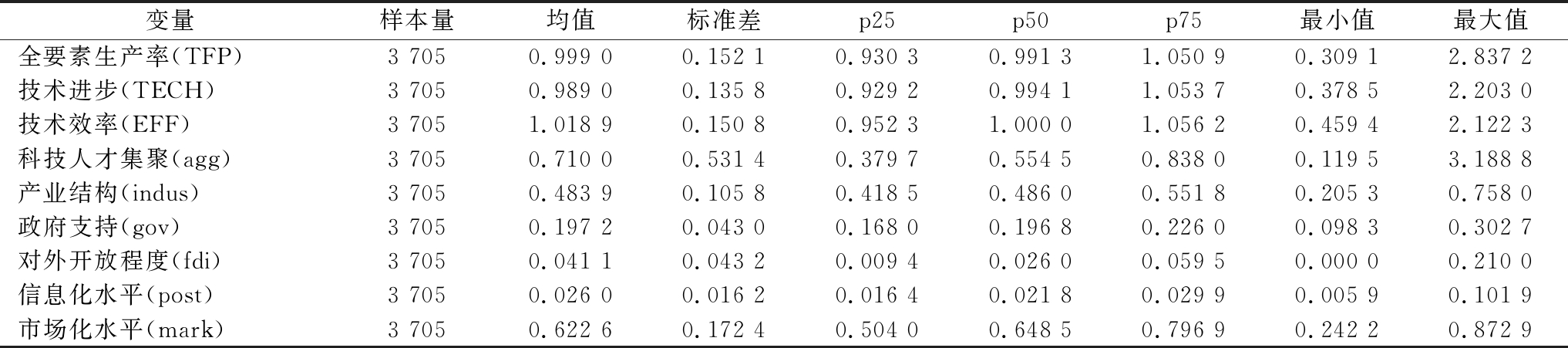

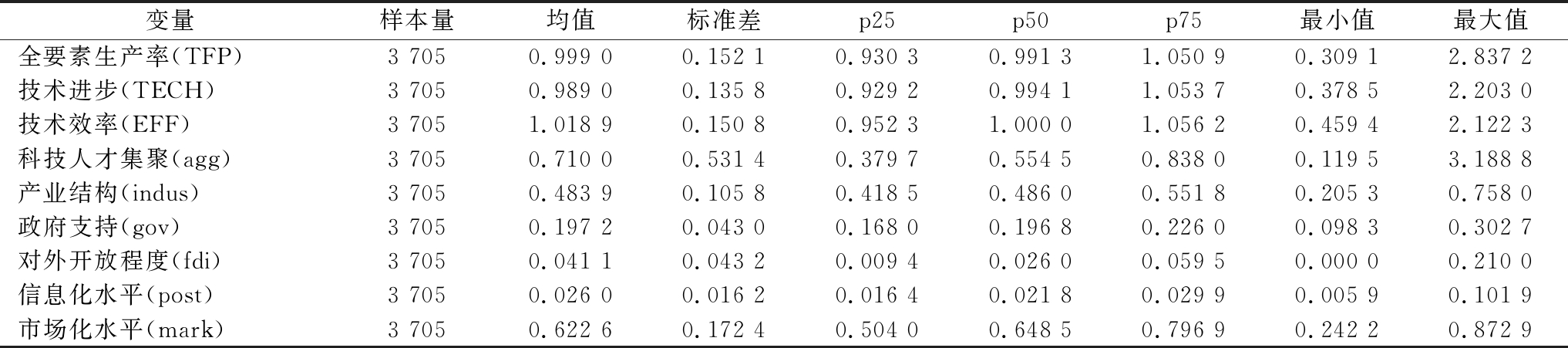

考虑到数据获取完整性以及行政区调整(巢湖、毕节、铜仁、三沙)等,本文选取中国内地285个地级市作为研究样本,时间窗口为2005—2018年。数据主要来源于《中国城市统计年鉴》(2006—2019年)、《中国统计年鉴》(2006—2019年),对于个别缺失数据,采用上下两年均值补充,各变量描述性统计结果见表1。

表1 变量描述性统计结果

变量样本量均值标准差p25p50p75最小值最大值全要素生产率(TFP)3 7050.999 00.152 10.930 30.991 31.050 90.309 12.837 2技术进步(TECH)3 7050.989 00.135 80.929 20.994 11.053 70.378 52.203 0技术效率(EFF)3 7051.018 90.150 80.952 31.000 01.056 20.459 42.122 3科技人才集聚(agg)3 7050.710 00.531 40.379 70.554 50.838 00.119 53.188 8产业结构(indus)3 7050.483 90.105 80.418 50.486 00.551 80.205 30.758 0政府支持(gov)3 7050.197 2 0.043 00.168 00.196 80.226 00.098 30.302 7对外开放程度(fdi)3 7050.041 10.043 20.009 40.026 00.059 50.000 00.210 0信息化水平(post)3 7050.026 00.016 20.016 40.021 80.029 90.005 90.101 9市场化水平(mark)3 7050.622 60.172 40.504 00.648 50.796 90.242 20.872 9

2 实证结果与分析

2.1 科技人才集聚与全要素生产率增长空间特征

(1)科技人才集聚的空间分异特征。基于测度结果,本文将科技人才集聚水平划分为高集聚水平(1.30以上)、中高集聚水平(1.0~1.3)、中低集聚水平(0.5~1.0)与低集聚水平(0~0.5)4类,并采用Arcgis10.2软件将2005年与2018年科技人才集聚空间分异特征进行可视化(见图1)。

结合图1知,中国内地各城市科技人才集聚不均衡特征显著,高集聚水平城市空间上呈现点状分布且大多为省会城市或区域中心城市。低集聚与中低集聚水平城市占绝大多数,特别是中西部地区的多数城市科技人才集聚水平较低。具体地,2005年科技人才高集聚水平城市主要分布在北京、天津、上海、西安与深圳等省会或一、二线城市。与2005年相比,2018年科技人才高集聚水平与中高集聚水平的城市数量明显增多,且整体呈现出以省会城市及部分一、二线城市为核心的“中心—外围”结构,如以北京、天津等为核心的京津冀城市群基本形成了稳定的科技人才集聚格局,长三角城市群也逐步形成了以上海、南京及杭州为核心的“多核”集聚格局。此外,中部地区的武汉、西部地区的重庆、成都以及东北地区的沈阳、长春也逐渐形成了科技人才集聚态势,相比于周边城市拥有较高的科技人才集聚水平。

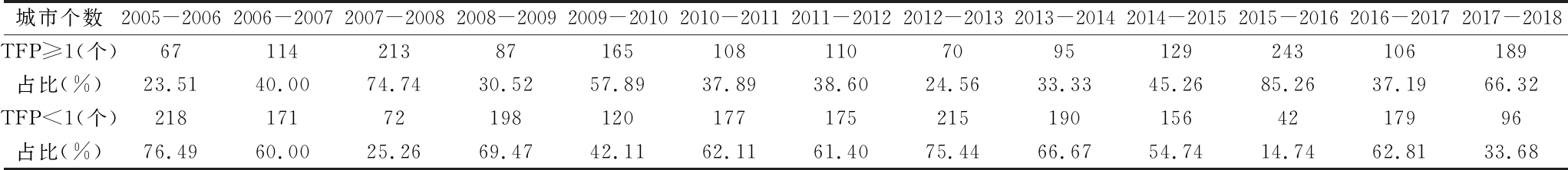

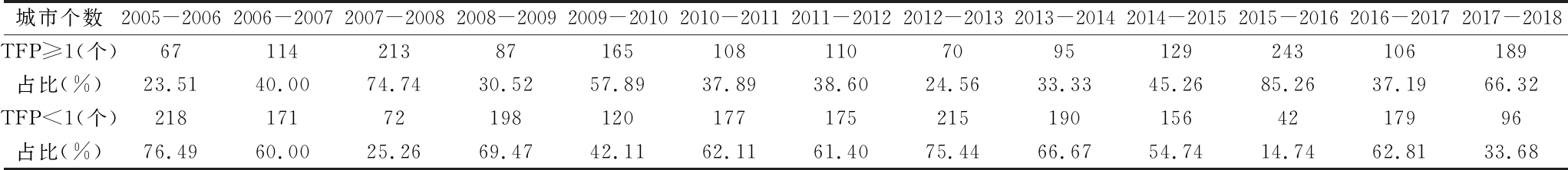

(2)全要素生产率增长空间分异特征。基于测度结果,2005—2018年中国内地285个城市全要素生产率增长变化情况见表2。由表2知,2005—2006年TFP≥1的城市有67个,占城市总数的23.51%。之后,各年TFP≥1的城市数量呈现波动增长,2017-2018年TFP≥1的城市数量达到189个,占样本城市的66.32%,表明一半以上城市的全要素生产率得到了改善,即十多年来,城市全要素生产率呈现波动增长趋势。

表2 2005—2018年中国内地285个城市全要素生产率增长情况

城市个数2005-20062006-20072007-20082008-20092009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-20172017-2018TFP≥1(个)67114213871651081107095129243106189占比(%)23.5140.0074.7430.5257.8937.8938.6024.5633.3345.2685.2637.1966.32TFP<1(个)218171721981201771752151901564217996占比(%)76.4960.0025.2669.4742.1162.1161.4075.4466.6754.7414.7462.8133.68

进一步地,采用Arcgis10.2软件对2005年与2018年城市全要素生产率增长空间分异特征进行可视化。结合图2知,2005年TFP≥1的城市集中分布在京津冀、珠三角城市群内部,也有部分分散在呼包鄂榆城市群、辽中南城市群、长江中游城市群及北部湾城市群内部等。相比2005年,2018年TFP≥1的城市数量明显增加,呈现出以部分省会城市或区域中心城市为核心的局域辐射范围扩大趋势。例如,受京津冀城市群中北京、天津等核心城市创新溢出的影响,周边地区的保定、张家口、承德市等城市全要素生产率增长显著改善,以及以上海、杭州等为核心的长三角城市群、以郑州、开封等为核心的中原城市群内部部分城市2018年全要素生产率也得到了明显提升。此外,以沈阳、大连等为核心的辽中南城市群以及以深圳、广州等核心的珠三角城市群均逐渐发展成为具有辐射带动作用的区域增长极,因而相邻城市全要生产率均有所改善。

综上,城市科技人才集聚与全要素生产率增长空间分异特征显著,但二者在空间分布上具有较强的一致性,即科技人才集聚特征显著的城市,其全要素生产率增长也相对稳定。

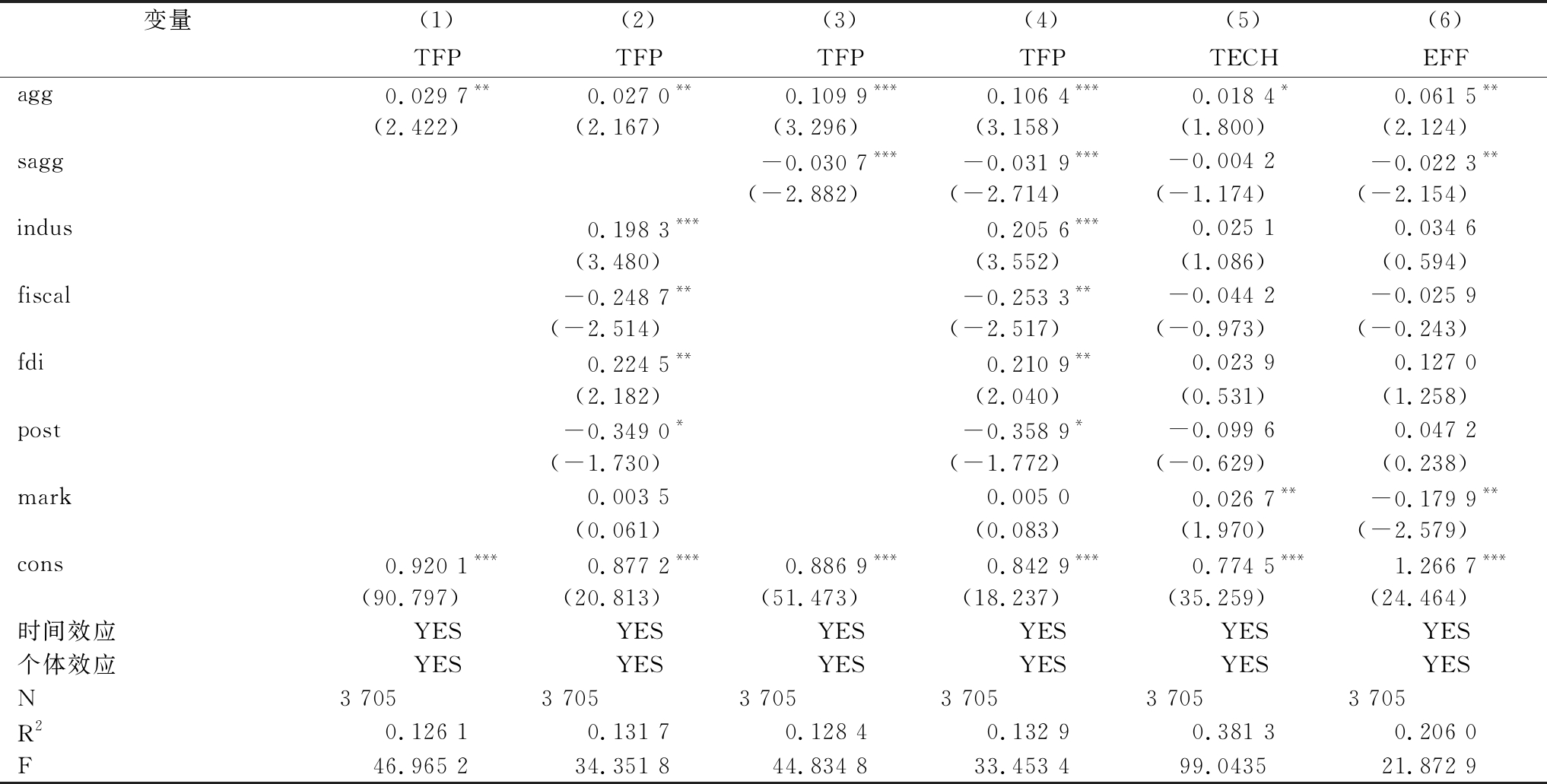

2.2 回归结果分析

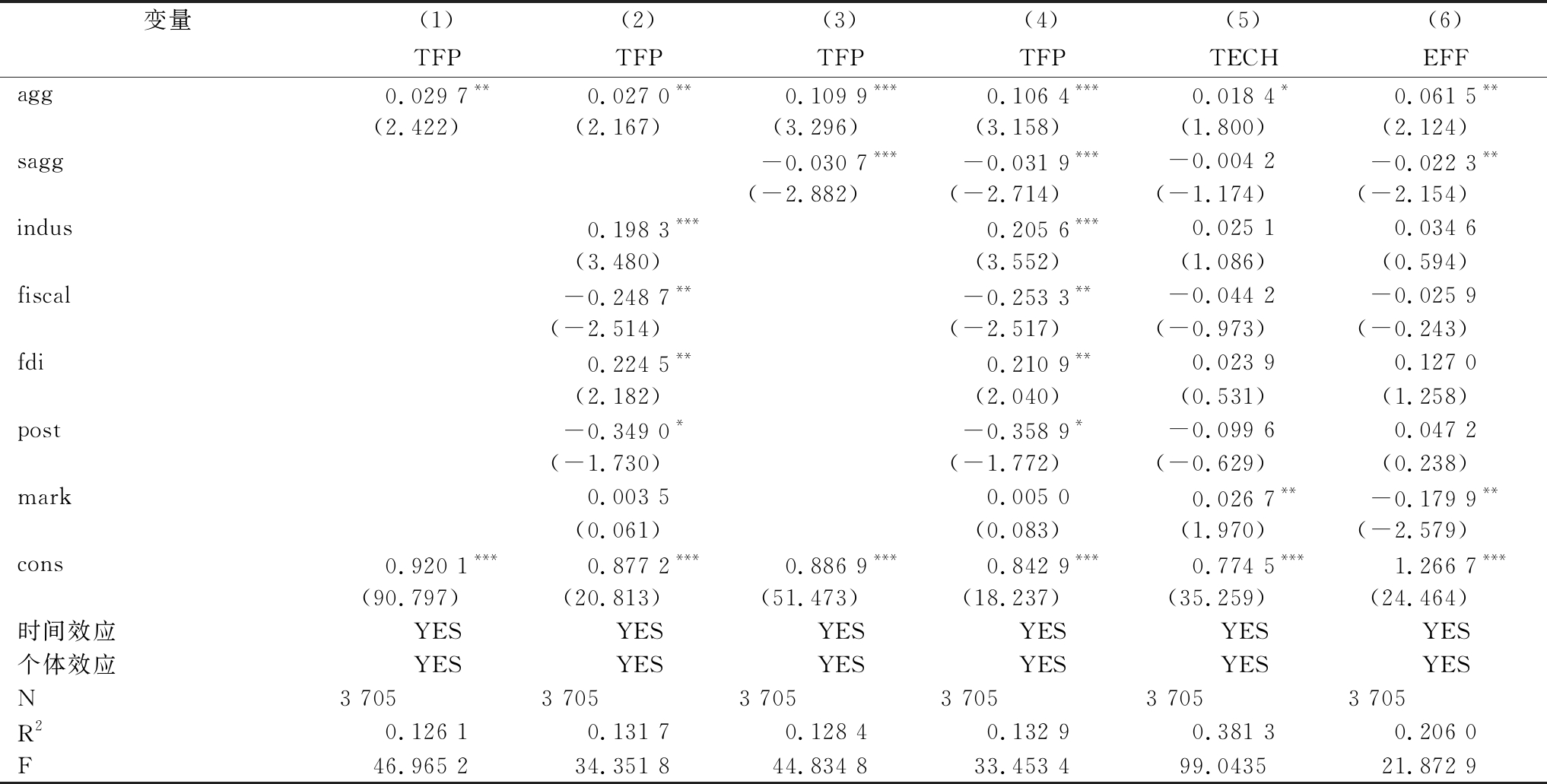

基于理论分析及测度结果描述,本文采用固定效应模型进行回归估计,结合表3中列(1)与列(2)可知,无论是否加入控制变量,科技人才集聚变量系数(agg)均在5%的水平下显著,表明科技人才集聚有利于促进全要素生产率增长。进一步地,加入科技人才集聚变量的二次项后,列(3)与列(4)显示,科技人才集聚变量一次项系数(agg)为正且在1%的水平下显著,二次项系数(sagg)为负且均在1%的水平下显著,表明科技人才集聚与全要素生产率之间存在倒U型关系。结合列(4)可知,一次项系数为0.106 4,二次项系数为-0.031 9,可确定其拐点值为[-0.106 4/(-0.0319×2)]=1.667 7,表明当低于拐点值1.667 7时,科技人才集聚水平提升对全要素生产率具有显著促进作用;当超过拐点值1.667 7后,城市科技人才集聚水平继续提升则会对全要素生产率产生一定程度的抑制作用,验证了H1。究其原因,在科技人才资源相对缺乏的情况下,某一地区科技人才集聚规模越大,就越有助于科技人才集聚效应发挥。但当科技人才集聚规模超过其地区承载力时,过度集聚可能带来各方面管理难度及成本上升,同时可能造成高层次人才低层次就业、部分科技人才资源闲置等人才浪费,进而造成技术效率损失,不利于全要素生产率增长。

结合表1描述性统计结果可知,研究期内城市科技人才集聚水平的中位数(p50)为0.554 5且3/4分位数(p75)为0.838 0,均远低于拐点值1.667 7,表明目前各城市科技人才尚处于集聚效应占主导阶段,即绝大多数城市处于倒U型曲线的左半边上升阶段。

更进一步地,本文基于全要素生产率指数分解,分别以技术进步(TECH)与技术效率(EFF)为被解释变量,深入考察城市科技人才集聚对全要素生产率的作用机制。结合表3中列(5)可知,科技人才集聚变量一次项系数(agg)为正且在10%的水平下显著,二次项系数(sagg)不显著,表明科技人才集聚促进了城市技术进步水平提升;列(6)显示,科技人才集聚变量一次项系数(agg)为正且在5%的水平下显著,二次项系数(sagg)为负且在5%的水平下显著,表明科技人才集聚与技术效率之间存在倒U型关系。这在一定程度上表明,科技人才集聚提升了城市技术进步水平,对全要素生产率产生了促进作用。而科技人才集聚对城市技术效率和全要素生产率的影响具有一致性,即城市科技人才集聚水平提升促进了城市技术效率提升,进而有利于全要素生产率增长。当科技人才集聚水平超过一定规模后,其对技术效率提升产生一定的抑制作用,进而不利于全要素生产率增长。

3 不同类型城市异质性分析

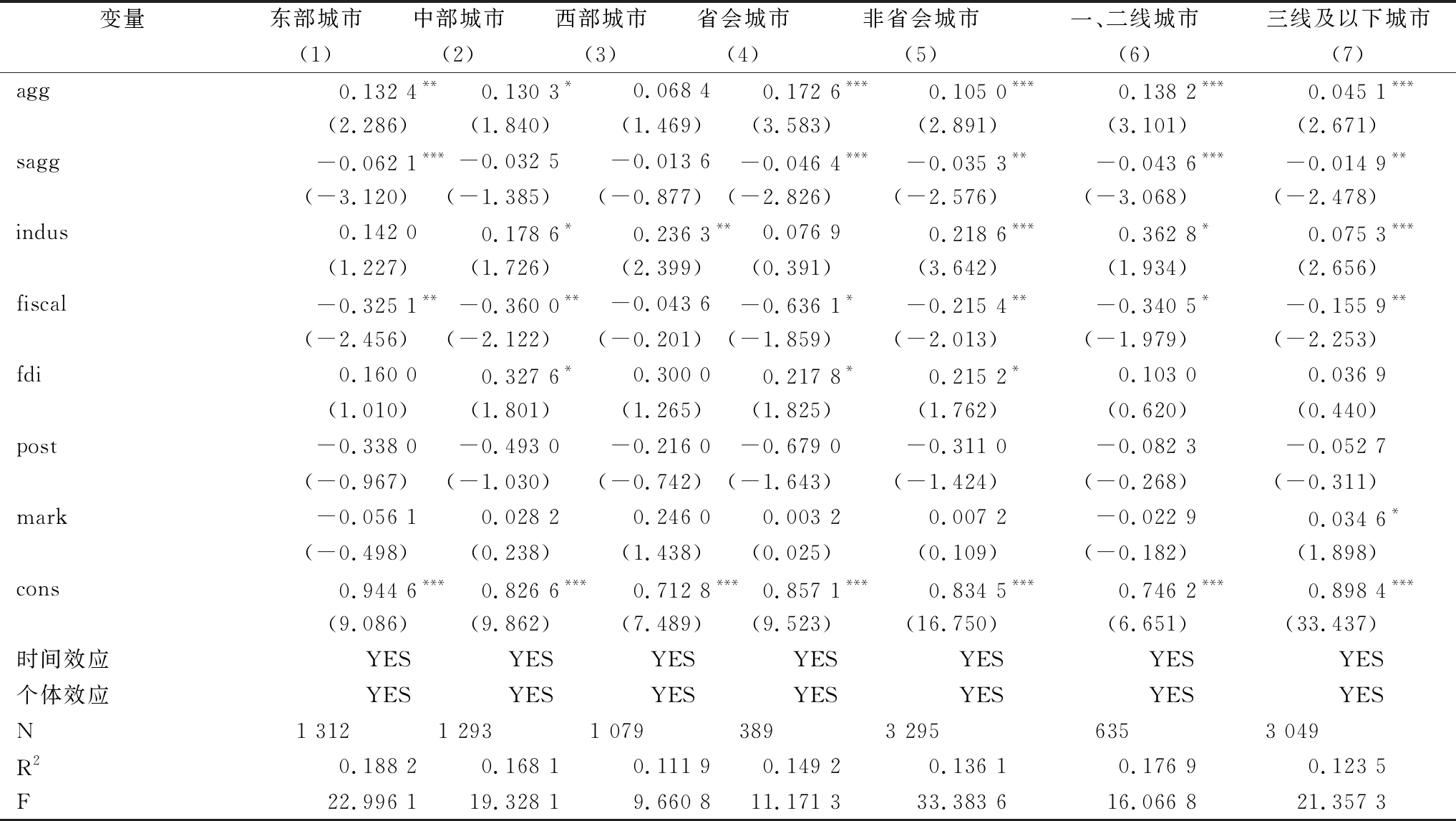

由于中国区域经济发展的非均衡性,不同城市在地理区位、行政等级及经济发展水平等方面差异显著,本文进一步对研究样本进行细分:依据不同的城市地理区位将样本划分为东部城市、中部城市和西部城市,依据不同的城市行政等级将样本划分为省会城市与非省会城市,依据不同的城市经济发展水平将样本划分为一、二线城市与三线及以下城市,进而深入考察不同类型城市科技人才集聚对全要素生产率的异质性影响,回归结果见表4。

表3 全样本回归结果

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)TFPTFPTFPTFPTECHEFFagg0.029 7**0.027 0**0.109 9***0.106 4***0.018 4*0.061 5**(2.422)(2.167)(3.296)(3.158)(1.800)(2.124)sagg-0.030 7***-0.031 9***-0.004 2-0.022 3**(-2.882)(-2.714)(-1.174)(-2.154)indus0.198 3***0.205 6***0.025 10.034 6(3.480)(3.552)(1.086)(0.594)fiscal-0.248 7**-0.253 3**-0.044 2-0.025 9(-2.514)(-2.517)(-0.973)(-0.243)fdi0.224 5**0.210 9**0.023 90.127 0(2.182)(2.040)(0.531)(1.258)post-0.349 0*-0.358 9*-0.099 60.047 2(-1.730)(-1.772)(-0.629)(0.238)mark0.003 50.005 00.026 7**-0.179 9**(0.061)(0.083)(1.970)(-2.579)cons0.920 1***0.877 2***0.886 9***0.842 9***0.774 5***1.266 7***(90.797)(20.813)(51.473)(18.237)(35.259)(24.464)时间效应YESYESYESYESYESYES个体效应YESYESYESYESYESYESN3 7053 7053 7053 7053 7053 705R20.126 10.131 70.128 40.132 90.381 30.206 0F46.965 234.351 844.834 833.453 499.043521.872 9

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的统计水平上显著;括号中数值为t值,下同

表4 不同类型城市回归结果

变量东部城市中部城市西部城市省会城市非省会城市一、二线城市三线及以下城市(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)agg0.132 4**0.130 3*0.068 40.172 6***0.105 0***0.138 2***0.045 1***(2.286)(1.840)(1.469)(3.583)(2.891)(3.101)(2.671)sagg-0.062 1***-0.032 5-0.013 6-0.046 4***-0.035 3**-0.043 6***-0.014 9**(-3.120)(-1.385)(-0.877)(-2.826)(-2.576)(-3.068)(-2.478)indus0.142 00.178 6*0.236 3**0.076 90.218 6***0.362 8*0.075 3***(1.227)(1.726)(2.399)(0.391)(3.642)(1.934)(2.656)fiscal-0.325 1**-0.360 0**-0.043 6-0.636 1*-0.215 4**-0.340 5*-0.155 9**(-2.456)(-2.122)(-0.201)(-1.859)(-2.013)(-1.979)(-2.253)fdi0.160 00.327 6*0.300 00.217 8*0.215 2*0.103 00.036 9(1.010)(1.801)(1.265)(1.825)(1.762)(0.620)(0.440)post-0.338 0-0.493 0-0.216 0-0.679 0-0.311 0-0.082 3-0.052 7(-0.967)(-1.030)(-0.742)(-1.643)(-1.424)(-0.268)(-0.311)mark-0.056 10.028 20.246 00.003 20.007 2-0.022 90.034 6*(-0.498)(0.238)(1.438)(0.025)(0.109)(-0.182)(1.898)cons0.944 6***0.826 6***0.712 8***0.857 1***0.834 5***0.746 2***0.898 4***(9.086)(9.862)(7.489)(9.523)(16.750)(6.651)(33.437)时间效应YESYESYESYESYESYESYES个体效应YESYESYESYESYESYESYESN1 3121 2931 0793893 2956353 049R20.188 20.168 10.111 90.149 20.136 10.176 90.123 5F22.996 119.328 19.660 811.171 333.383 616.066 821.357 3

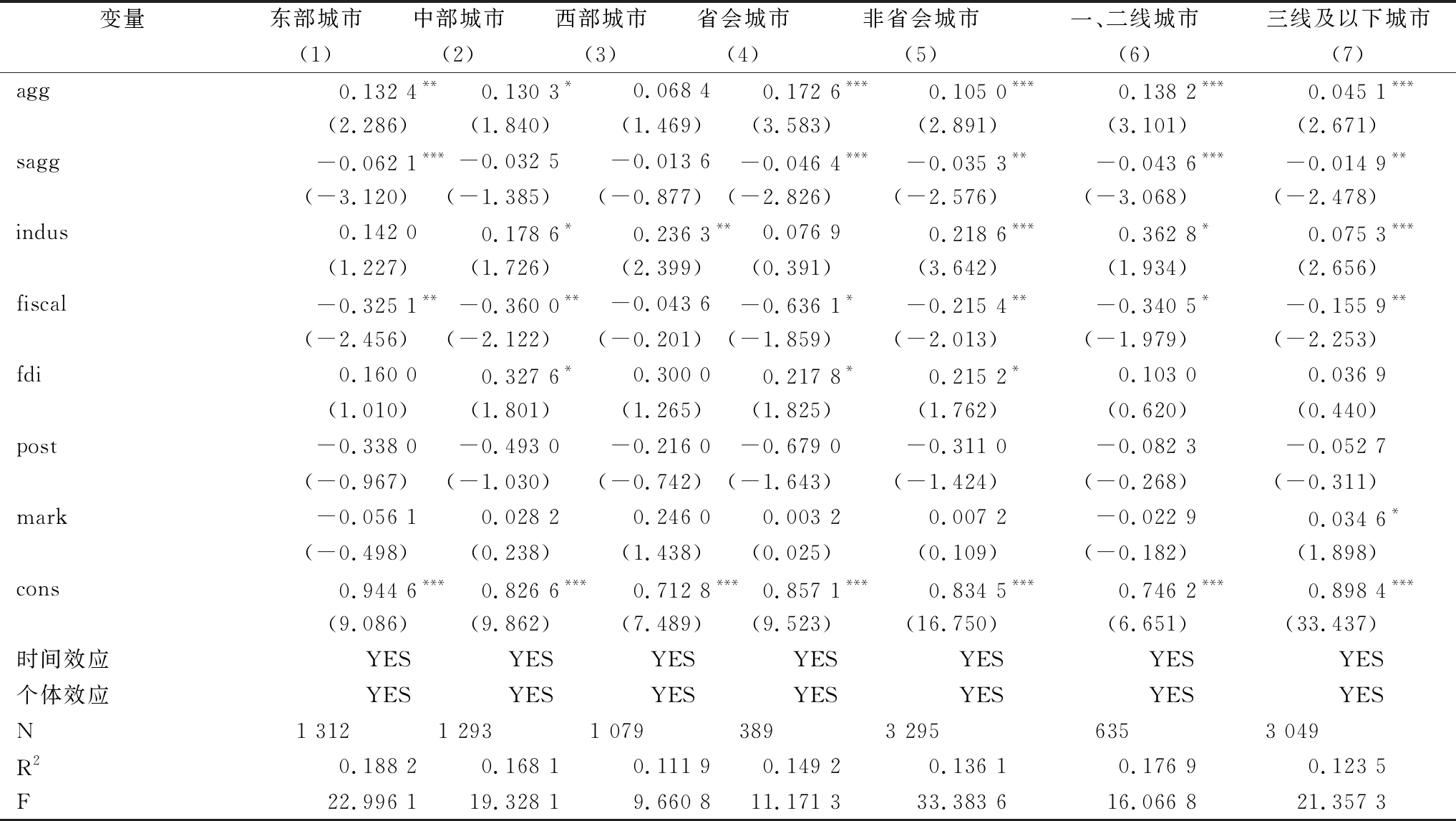

对不同地理区位城市而言,结合表4,列(1)中东部城市科技人才集聚变量一次项系数(agg)为0.132 4,在5%的水平下显著,二次项系数(sagg)为-0.062 1,在1%的水平下显著,表明东部城市科技人才集聚对全要素生产率的影响呈倒U型;列(2)中,中部城市仅科技人才集聚变量一次项系数在10%的水平下显著,表明中部城市科技人才集聚对全要素生产率存在促进作用;列(3)中西部城市科技人才集聚变量一次项(agg)与二次项(sagg)均未通过显著性检验,表明西部城市科技人才集聚水平普遍较低,对全要素生产率的影响不显著,H2a得到部分验证。

对不同行政等级城市而言,列(4)中省会城市科技人才集聚变量一次项系数(agg)为0.172 6,在1%的水平下显著,二次项系数(sagg)为-0.046 4,在1%的水平下显著;列(5)中非省会城市科技人才集聚变量一次项系数(agg)为0.105 0,在1%的水平下显著,二次项系数(sagg)为-0.035 3,在5%的水平下显著,表明省会城市与非省会城市的科技人才集聚对全要素生产率的影响均呈现倒U型,H2b得到部分验证。

同理,对于不同经济发展水平城市而言,列(6)与列(7)显示,一、二线城市科技人才集聚变量一次项系数在1%的水平下显著为正,二次项系数在1%的水平下显著为负,三线及以下城市科技人才集聚变量一次项系数在1%的水平下显著为正,二次项系数在5%的水平下显著为负。由此表明,无论是一、二线城市还是三线及以下城市,其科技人才集聚对全要素生产率的影响均呈现倒U型,H2c得到部分验证。

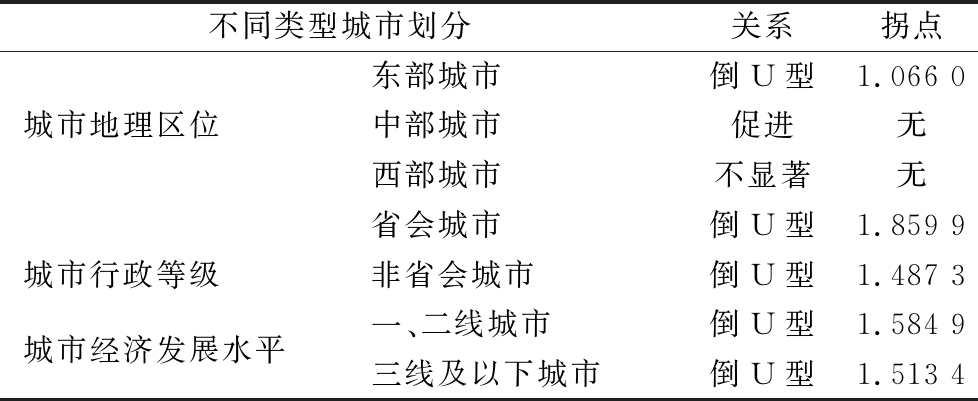

表5 不同类型城市异质性比较结果

不同类型城市划分关系拐点东部城市倒U型1.066 0城市地理区位中部城市促进无西部城市不显著无省会城市倒U型1.859 9城市行政等级非省会城市倒U型1.487 3城市经济发展水平一、二线城市倒U型1.584 9三线及以下城市倒U型1.513 4

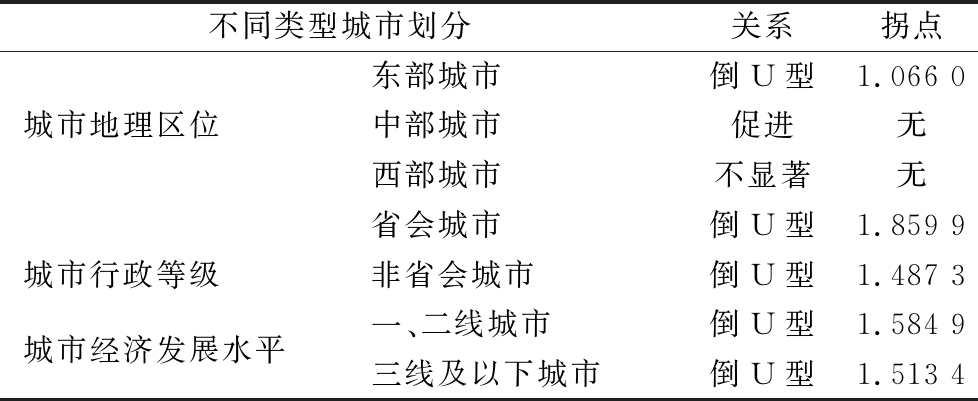

进一步地,结合表5发现,虽均为倒U型关系,但不同类型城市拐点值差异显著,整体呈现:省会城市(1.859 9)>一、二线城市(1.584 9)>三线及以下城市(1.513 4)>非省会城市(1.487 3) >东部地区城市(1.066 0),即省会城市科技人才集聚水平拐点最高,为1.859 9,远高于其它类型城市。由不同类型城市的拐点值可知,按东部城市标准,省会城市中已经有部分城市的科技人才集聚水平超过适宜的科技人才集聚水平区间,不利于全要素生产率增长。如果按照东部城市集聚效率,省会城市应该控制科技人才集聚水平继续提升,这显然是不符合实情的。由此说明,不同类型城市存在科技人才集聚效应差异,并非每个城市在达到相同的科技人才集聚水平后均可释放出相同的人才集聚红利,也不是所有城市在超过适度的集聚区间后都能产生集聚不经济效应。

综上,不同类型城市科技人才集聚对全要素生产率的影响差异显著。究其原因,对于省会及一、二线城市而言,其经济基础、科技创新能力相对较强,在交通可达性、创新基础设施等方面拥有较高的承载力,对科技人才需求较大,能够容纳和利用的科技人才规模较大。同时,上述城市具有优良的创新生态及营商环境,能更好地促进科技人才集聚红利释放。因此,这类具有优势特征的城市,其科技人才集聚对全要素生产率的促进作用更显著且拐点值更高。对于非省会城市、三线及以下城市而言,因经济状况、地缘缺陷及配套高技术产业相对缺乏,导致其以科技人才为支撑的发展路径及长效机制难以形成。因此,这类城市拐点值更低,且拐点前后变化较为显著,若超过其科技人才集聚规模水平,会造成高层次人才低层次就业或部分科技人才资源被闲置等,最终导致人才效能难以充分发挥。

4 结语

4.1 结论

本文基于2005—2018年中国内地285个地级市数据,实证考察城市科技人才集聚对全要素生产率的影响及不同类型城市二者关系的异质性。研究表明:第一,城市科技人才集聚与全要素生产率增长空间分异特征显著,但二者时空关系具有较强的一致性,即科技人才空间集聚特征显著的地区,其全要素生产率增长也相对稳定;第二,城市科技人才集聚对全要素生产率的影响呈倒U型关系,但目前绝大多数城市位于倒U型曲线的左半段,即处于集聚效应占主导阶段。进一步地,科技人才集聚主要通过提升地区技术进步水平促进全要素生产率增长,而科技人才集聚对地区技术效率的影响呈现倒U型关系;第三,不同类型城市异质性特征显著,省会城市及一、二线城市等优势特征显著的城市,其科技人才集聚度的拐点值更高,有利于科技人才集聚红利释放,获得更高的集聚效率,进而促进全要素生产率增长。非省会城市、三线以下城市,其拐点值较低,西部城市科技人才集聚效应仍未显现。

4.2 建议

(1)积极营造有利于科技人才集聚的创新生态,如探索建立有利于科技人才发展的专项基金和创业扶持基金,完善创新创业载体、创客空间等创新平台,解决住房资金补贴、人才引进落户及子女就学等社会保障性问题,从而促进人才集聚红利充分释放。

(2)完善科技人才空间治理机制,增强一、二线城市、省会城市等区域中心城市的科技人才承载能力,使得这类城市能够共享创新基础设施,获得专业化知识产权保护及技术信息服务,从而最大限度地发挥其价值创造优势。打造局域辐射中心,并鼓励其通过空间邻近溢出将新生创新资源及相关产业配置在周边地区,从而促进总体效率提升。

(3)对于非省会城市、三线及以下城市应以科技人才集聚规模提升为导向,结合自身资源条件、功能定位进行“量体裁衣”,并配合实施积极的人才引进政策,从而促进全要素生产率增长。

(4)加强各地间人才合作,鼓励科技人才高集聚水平城市通过“柔性”政策与外围区共享科技人才,缩小因科技人才空间分布不均衡产生的地区间创新发展差距。如采取业余兼职、人才派遣等方式安排优秀人才到科技人才短缺地区任职,为上述地区引进“周末技师”、“候鸟专家”等,帮助其解决技术难题。

4.3 不足与展望

综上,本文系统探究了城市科技人才集聚对全要素生产率增长影响的空间分异特征及影响效应,并从技术进步与技术效率两个方面探讨城市科技人才集聚影响全要素生产率增长的路径机制,丰富了现有研究成果。然而,关于科技人才集聚对全要素生产率的影响是一个复杂的系统问题,尚未形成完整的理论体系。针对不同研究层次和研究目标,仍存在诸多问题值得深入探究。一方面,理论上科技人才集聚可通过多种传导路径作用于全要素生产率增长,但囿于笔者研究积累,本文尚未对科技人才集聚影响全要素生产率增长的其它路径机制进行系统梳理与实证分析;另一方面,科技人才集聚是否会加剧区域创新资源错配?欠发达地区如何突破科技人才集聚陷阱,促进全要素生产率提升?科技人才集聚与产业集聚协同耦合机制如何?对上述问题,后续需要进行更深入和细致的研究。

参考文献:

[1] 黄彦震,侯瑞.高质量发展下“创新困境”的机制创新[J].经济体制改革,2019(6):185-190.

[2] 牛冲槐,接民,张敏,等.人才聚集效应及其评判[J].中国软科学,2006,21(4):118-123.

[3] 裴玲玲.科技人才集聚与高技术产业发展的互动关系[J].科学学研究,2018,36(5):813-824.

[4] CICCONE A.Agglomeration effects in Europe[J].European Economic Review,2002,46(2) 213-227.

[5] 刘兵,胡中韬,梁林.人才聚集对社会平均生产率的影响研究[J].科研管理,2019,40(8):224-233.

[6] 张美丽,李柏洲.中国人才集聚时空格局及影响因素研究[J].科技进步与对策, 2018,35(22):38-44.

[7] 卓乘风,艾麦提江·阿布都哈力克,白洋,等.创新要素集聚对区域创新绩效的非线性边际效应演化分析[J].统计与信息论坛,2017,32(10):84-90.

[8] 曹薇,刘春虎.科技型人才聚集核心城市空间影响力研究[J].科技进步与对策,2018,35(20):38-45.

[9] LEPAWSKY J, PHAN C, GREENWOOD R. Metropolis on the margins: talent attraction and retention to the St. John's city-region[J]. The Canadian Geographer, 2010, 54(3): 324-346.

[10] LAWTON P,MURPHY E, REDMOND D.Residential preferences of the 'ceative class'[J].Cities, 2013(31):47-56.

[11] COLLINGS D G,MELLAHI K.Strategic talent management:a review and research agenda[J].Human Resources Management Review, 2009, 19(4):304-313.

[12] RAMOS R, SURIACH J, ARTIS M. Human capital spillovers, productivity and regional convergence in Spain[J]. Papers in Regional Science,2010,89(2):435-447.

[13] HE Q.Inflation and innovation with a cash-in-advance constraint on human capital accumulation[J].Economics Letters,2018 ,171(3) :14-18.

[14] 陈俊杰,钟昌标.数量驱动或创新驱动:异质型人力资本对经济增长的机制演进[J].科技进步与对策,2020, 37(5)1-9.

[15] 修国义,韩佳璇,陈晓华.科技人才集聚对中国区域科技创新效率的影响——基于超越对数随机前沿距离函数模型[J].科技进步与对策,2017,34(19):36-40.

[16] LI H C, LEE W C, KO B T. What determines misallocation in innovation? a study of regional innovation in China[J].Journal of Macroeconomics, 2017, 52:221-237.

[17] 徐斌,罗文.价值链视角下科技人才分布对区域创新系统效率的影响[J].科技进步与对策,2020,37(3):52-61.

[18] DURANTON G, PUGA D. Micro-foundations of urban agglomeration economies[J]. Social Science Electronic Publishing, 2003, 4(4):2063-2117.

[19] NING L,WANG F,LI J.Urban innovation, regional externalities of foreign direct investment and industrial agglomeration: evidence from Chinese cities[J].Research Policy,2016,45(4): 830-843.

[20] 刘晔,曾经元,王若宇,等.科研人才集聚对中国区域创新产出的影响[J].经济地理,2019,39(7):139-147.

[21] BARCENILLA S, GIMENEZ G, LOPEZ-PUEYO C. Differences in total factor productivity growth in the European union: the role of human capital by income level[J]. Prague Economic Papers, 2019,28(1):70-85.

[22] 査成伟,陈万明,唐朝永,等.高技术产业科技人才聚集效应与技术创新协同研究[J].科技进步与对策,2015,32(1):147-152.

[23] 李培园,成长春,严翔.科技人才流动与经济高质量发展互动关系研究——以长江经济带为例[J].科技进步与对策,2019,36(19):131-136.

[24] 张明志, 余东华.服务业集聚对城市生产率的贡献存在拐点吗——来自中国275个地级及以上城市的证据[J].经济评论,2018,39(6):15-27.

[25] 卓乘风,邓峰.创新要素流动与区域创新绩效——空间视角下政府调节作用的非线性检验[J].科学学与科学技术管理,2017,38(7):15-26.

[26] 孙久文,李姗姗,张和侦.“城市病”对城市经济效率损失的影响——基于中国285个地级市的研究[J].经济与管理研究,2015,36(3):54-62.

[27] 郭淑芬,郭金花.“综改区”设立、产业多元化与资源型地区高质量发展[J].产业经济研究,2019,18(1):87-98.

(责任编辑:张 悦)

![]()