0 引言

探索如何成功进行突破性技术创新不仅是一个重要理论问题,更是事关我国经济发展的紧迫战略任务。在世界知识产权组织发布的《2019全球创新指数报告》(GII)中,中国排名从2018年的第17位上升到第14位。但我国基础科学研究短板依然突出,重大原创性成果缺乏,底层基础技术、基础工艺能力不足,工业母机、高端芯片、基础软硬件、开发平台、基本算法、基础元器件、基础材料等瓶颈问题仍然突出,关键核心技术受制于人的局面没有得到根本改变。关键核心技术的突破需要企业开展突破性技术创新,以完成对现有技术的替代和新技术的跨越,实现“弯道超车,后发制人”。但从技术创新实践看,目前我国企业突破性技术创新与国外相比还有相当差距[1]。突破性技术创新乏力成为阻碍我国制造业企业获取竞争优势的关键问题。

突破性技术创新在知识储备、方向定位等方面要求较高,需要实施一系列创新行为,以满足突破性技术创新需求。突破性技术创新行为是企业为实现原有技术轨道跨越或新技术轨道开辟而进行的特异性技术活动[2],其既是突破性技术创新影响因素的作用对象,也是突破性技术创新绩效产生的来源。因此,突破性技术创新行为是突破性技术创新成功实现的基础。从理论上看,突破性技术创新行为不仅取决于对技术变化自身的管理,还取决于对技术潜力的处理[3]。而作为鼓励发明和创新的技术管理,其关注的是技术活动全过程,即从研究开发到营销实现,并注重技术的战略管理[4]。因此,技术管理能力是突破性技术创新行为的源动力。虽然已有众多学者对技术管理能力与技术创新的关系进行了研究,并认为技术管理能力能够积累知识基础[5],促进技术集成[6],推动顾客参与[7],从而对技术创新产生正向影响。然而,现有研究尚未关注到技术管理能力与突破性技术创新的关联关系,尤其是技术管理能力对突破性技术创新行为的影响。同时,作为将技术活动和商业活动集成的实践,技术管理能力作用的发挥必然受到外部环境影响[8]。但技术管理能力对技术创新影响的现有研究仍聚焦于技术管理能力的直接作用,对技术管理能力作用发挥的情境效应没有充分展开。缺乏对技术管理能力与突破性技术创新行为关系的研究,造成对突破性技术创新成功实现条件理解不充分;缺乏对技术管理能力作用发挥的边界条件研究,造成通过技术管理能力促进突破性技术创新行为的建议缺乏权变角度的可操作性解释。因此,在何种情境下,技术管理能力对突破性技术创新行为起到促进作用成为理论和实践上亟待解决的问题。

本文着眼于突破性技术创新理论发展和企业实践的迫切需求,在理论分析基础上,以制造业企业为研究样本,通过实证研究,深入探索并揭示技术管理能力对突破性技术创新行为影响的权变机制,以期丰富技术管理和技术创新相关理论,为企业突破性技术创新实践提供理论指导。

1 文献梳理与研究假设

1.1 突破性技术创新行为

突破性技术创新与现有技术具有不同科学原理和方法,是指脱离现有技术轨道进行非连续性、非线性技术开发,创造出新技术并将其市场化的过程[9],其实现必然伴随一些创新行为。现有组织层次的创新行为研究大都集中于技术创新行为,较少关注突破性技术创新行为。学者们主要从组织内、外部两个视角探讨技术创新行为的影响因素。从组织内部视角看,现有研究重点关注了资源供给和管理实践对技术创新行为的影响,如赵娜等[10]发现,企业研发经费支出对技术创新行为具有显著正向影响;Le Bas等[11]研究发现,企业知识管理实践能够促进技术创新行为。从组织外部视角看,现有研究重点关注政府政策对技术创新行为的影响,如Feldman&Kelley[12]、Kang&Park[13]的研究均表明,政府直接和间接支持能够促进企业技术创新行为。虽然现有文献对技术创新行为进行了大量研究,但较少涉及突破性技术创新行为。与一般性技术创新相比,突破性技术创新要求企业应用全新理念进行突破性技术开发。因此,突破性技术创新行为与一般性技术创新行为具有显著差异性。对突破性技术创新行为研究不充分,导致未能对如何实现突破性技术创新形成清晰的理论认识,也无法满足企业突破性技术创新实践需求。基于此,本文探索技术管理能力对突破性技术创新行为的影响,并在此基础上揭示环境动荡性与竞争敌对性对二者关系的影响。

1.2 技术管理能力对突破性技术创新行为的影响

突破性技术创新行为是为实现突破性技术创新而实施的各项技术创新活动的总和[14]。资源基础观认为,突破性技术创新行为根植于知识资源,遵循知识吸收与知识创造的过程演进[15];而技术管理能力是通过对知识资源进行规划、开发和实施,以完成组织战略和运作目标的能力[16]。因此,技术管理能力对突破性技术创新行为具有重要影响。一方面,经常吸收新知识是突破性技术创新成功的关键因素之一,要求企业必须实施有关知识搜寻和获取的创新行为。企业通过技术管理提供的技术图、技术矩阵和技术曲线等工具,能够清晰描述组织当前所处技术位置,以及未来技术发展方向和演变路径[17],然后前瞻性地从外部知识环境中搜寻和获取企业所需知识,并对其进行筛选和转化,由此提高知识搜寻与获取的数量、质量和准确性,促进突破性技术创新行为。另一方面,突破性技术创新需要不断通过知识创造降低路径依赖,常常伴随着打破原有技术规范的创新行为[18]。企业通过有效的技术管理,能够设定未来技术发展方向和路线[19],并在其指导下,对自身习惯性认知提出挑战,进而形成与以往不同的新知识。在这种情况下,企业可以适时打破已经形成的技术常规,避免基于以往技术标准进行重复性技术创新活动,为突破性技术创新行为奠定基础。基于以上分析,本文提出如下假设:

H1:技术管理能力对突破性技术创新行为具有显著正向影响。

1.3 环境动荡性的调节效应

企业在开展突破性技术创新过程中,需要不断从组织外部获取互补性知识资源,其对外部环境的影响更为敏感。外部环境变化程度一般用环境动荡性表示,环境动荡性主要有两个来源,即技术发展导致的技术不确定性和客户需求变化导致的市场动态性[20]。技术的快速发展使得企业无法完全预测未来技术发展趋势,需求的动态变化使得企业面对的市场不断发生改变。在高技术不确定性和市场动态性情况下,需要吸收和创造更多知识资源[21],促使企业更加充分地发挥技术管理能力从而激发突破性技术创新行为。因此,环境动荡性可能对技术管理能力与突破性技术创新行为之间的关系起调节作用。

技术不确定性是企业所在行业内技术变化的不稳定性和不可预测性[22]。在高技术不确定性情况下,技术更新与过时速度加快,要求企业更加充分地利用技术管理能力,促进突破性技术创新行为。技术不确定性越高,技术更新速度就越快,使得企业很难仅仅依靠自身知识资源预测行业技术变化趋势,需要从外部快速寻找异质性知识资源,锁定创新焦点[23]。为此,企业需要利用技术管理能力,建立更加有效和多维的信息网络,搜寻和获取更多前沿性技术知识,进而产生更多突破性技术创新行为。同时,高技术不确定性也会导致技术生命周期缩短,此时运用现有技术知识指导技术创新可能并不有效,因为现有技术知识可能会导致能力锁定,造成企业在技术变革中落后并逐渐失去市场份额,被竞争对手超越[24]。此时,企业需要利用技术管理能力对现有知识进行整理和融合,形成新的知识体系,由此促进更多突破性技术创新行为。相反,在技术不确定性较低的情况下,企业面临的知识吸收与创造压力较小,有相对充裕的时间进行长期探索,由此降低技术管理能力对突破性技术创新行为的影响。基于以上分析,本文提出如下假设:

H2:技术不确定性正向调节技术管理能力与突破性技术创新行为之间的关系。

市场动态性是企业顾客群体需求变化的不稳定性和不可预测性[25]。在高市场动态性情况下,顾客需求的异质性和多样性增强,可为企业利用技术管理能力促进突破性技术创新行为提供强大动力。市场动态性越高,顾客需求变化速度越快,原有知识的价值将会随变化快速贬值[26]。对此,企业需要更加充分地利用技术管理能力,搜寻和获取更多可用知识进行技术探索与变革,以应对顾客需求变化带来的挑战,由此强化对突破性技术创新行为的影响。同时,高市场动态性也会导致产品生命周期缩短,使得企业现有市场优势可能因其它公司发布新产品而丧失[27]。为此,企业需要更加充分地利用技术管理能力,快速追踪市场变化趋势,了解顾客需求变化方向和程度,从而创造出新知识,克服路径依赖,激发突破性技术创新行为。相反,在市场动态性较低的情况下,顾客消费需求相对稳定。此时,企业更倾向于对现有技术进行改进,知识吸收与创造意愿不强,由此限制技术管理能力作用的发挥,弱化技术管理能力对突破性技术创新行为的影响。基于以上分析,本文提出如下假设:

H3:市场动态性正向调节技术管理能力与突破性技术创新行为之间的关系。

1.4 竞争敌对性的调节效应

环境动荡性作用的发挥还可能会受竞争敌对性影响。竞争敌对性反映了企业所在行业内资源的稀缺程度[28],竞争敌对性越高,企业所在行业竞争越激烈,越能够加剧环境动荡性形成的知识吸收与创造意愿,由此强化环境动荡性的调节作用。

高竞争敌对性反映行业内存在大量竞争者,使得企业对所需资源的争夺强度变大,从而强化技术不确定性对技术管理能力与突破性技术创新行为关系的正向调节作用。一方面,高竞争敌对性意味着行业内资源缺乏,企业受到的资源可用性约束较强,这能够强化由技术不确定性形成的知识吸收意愿[29],使企业更加积极地通过技术管理能力拓展知识搜寻的宽度与深度,获取新知识,促进突破性技术创新行为。另一方面,在高强度的市场竞争中,跟随者会很快赶上领先者,导致领先者技术优势丧失,这促使企业因技术不确定性放弃既往技术创新经验,形成认知解锁意愿[30],从而更充分地利用技术管理能力进行知识创造,促进突破性技术创新行为。相反,在竞争敌对性较低的情况下,行业内企业竞争强度不大,企业容易出现僵化现象,弱化由技术不确定性形成的知识吸收与创造意愿,进而减弱技术不确定性对技术管理能力与突破性技术创新行为关系的调节作用。基于以上分析,本文提出如下假设:

H4:竞争敌对性正向调节技术不确定性对技术管理能力与突破性技术创新行为之间关系的影响。

竞争敌对性也可以正向调节市场动态性对技术管理能力与突破性技术创新之间关系的影响。一方面,高竞争敌对性直接导致行业市场容量下降,迫使企业必须通过新技术开发,为顾客提供更好的消费体验,避免顾客转向竞争对手的替代品[31]。在这种情况下,企业需要不断搜寻和获取技术知识,利用技术管理能力在更大范围追踪技术变化,由此强化市场动态性的调节效应。另一方面,在高竞争敌对性情况下,企业必须对竞争对手的竞争策略作出反应,要求企业从技术性能定义出发,使自己与竞争对手之间体现出显著差异化特征[32]。为此,企业需要不断创造新的技术知识,同时通过技术管理能力探索更多可能的技术开发路径,由此强化市场动态性的调节效应。相反,在竞争敌对性较低的情况下,企业会滋生保守情绪,产生惯性效应,更倾向于改进现有技术,由此限制市场动态性作用的发挥,弱化市场动态性对技术管理能力与突破性技术创新行为之间关系的调节作用。基于以上分析,本文提出如下假设:

H5:竞争敌对性正向调节市场动态性对技术管理能力与突破性技术创新行为之间关系的影响。

2 研究设计

2.1 数据收集

本文采用问卷调查法收集企业数据,问卷调查对象是技术创新活动较为密集的制造业企业。问卷发放方式包括面对面发放和电子邮件发送。为保证问卷质量,正式发放问卷之前,选取5家企业进行预调研,并根据预调研结果对问卷进行修改完善。为减少共同方法变异对研究结果的影响,本文从不同渠道获取自变量和因变量数据。问卷中突破性技术创新行为填写者为研发部门负责人,其它部分填写者为技术管理负责人。本次问卷调查共发放问卷180份,回收问卷157份,其中有效问卷128份,有效回收率为76.67%。有效样本分布情况如表1所示。

表1 有效样本分布情况

项目分类样本量百分比(%)行业航天设备制造业2519.5重型机床与加工设备制造业2620.3铁路运输设备制造业2318.0发电设备制造业3023.5汽车制造业1511.7其它97.0规模300人及以下1814.0301~500人2318.0501~1 000人3829.71 001~2 000人2821.92 000人以上2116.4年龄5年及以下1310.16~10年2821.910~15年3930.515~20年3225.021年及以上1612.5

2.2 变量测度

对于技术管理能力、技术不确定性、市场动态性、竞争敌对性和突破性技术创新行为的测度,本文主要采用国内外已有成熟量表,并根据本文研究目的进行适当改进,确保研究量表的合理性。问卷中所有测量题项均采用Likert 5点量表进行测度,其中1~5表示从“非常不同意”到“非常同意”。其中,技术管理能力的测度借鉴Wu等[33]的研究成果,技术不确定性的测度参考Candi等[34]的研究成果,市场动态性的测度参考Lichtenthaler[35]的研究成果,竞争敌对性的测度参考Yang&Li[36]的研究成果,突破性技术创新行为的测度参考Kelley[37]、O'Connor等[38-39]的研究成果。测度题项如表2所示。

根据以往突破性技术创新相关研究,本文将可能对突破性技术创新行为产生影响的企业特征作为控制变量纳入到研究模型中,包括企业年龄和企业规模。

3 研究结果

3.1 信效度分析

本文采用Cronbach's α值进行信度分析,结果如表2所示。结果显示,各变量Cronbach's α值均大于0.7的参考值,表明问卷具有良好的信度。

本文用于测度技术管理能力、技术不确定性、市场动态性、竞争敌对性和突破性技术创新行为的测量量表均选自国内外研究中多次使用的成熟量表。在问卷定稿前,邀请熟悉本研究领域的业内专家和企业实际工作者对量表测量题项与构念内涵间的契合性进行判断。结果表明,本文选取的技术管理能力、技术不确定性、市场动态性、竞争敌对性和突破性技术创新行为测量题项与所要测度的构念内涵相一致。因此,量表的内容效度得到保证。

应用平均方差抽取量的算术平方根检验变量间区分效度,结果如表2所示。结果显示,各变量平均方差抽取量的算术平方根均大于相关系数表中该变量所在行和列的相关系数,说明各变量之间具有良好的区分效度。

结构效度采用因子分析进行判断,结果如表2所示。结果显示,技术管理能力可以提取3个公因子,其累计方差贡献率为71.223%;技术不确定性可以提取1个公因子,其累计方差贡献率为75.139%;市场动态性可以提取1个公因子,其累计方差贡献率为78.332%;竞争敌对性可以提取1个公因子,其累计方差贡献率为78.366%;突破性技术创新行为可以提取1个公因子,其累计方差贡献率为75.236%。各量表提取的公因子数量和结构与量表设计时的维度一致,且所提取公因子的累计方差贡献率均大于70%,表明本文量表具有良好的结构效度。

3.2 描述性统计与相关性分析

表3报告了技术管理能力、技术不确定性、市场动态性、竞争敌对性和突破性技术创新行为的描述性统计与相关性分析结果。由表3可知,技术管理能力、技术不确定性、市场动态性、竞争敌对性和突破性技术创新行为之间不存在严重的多重共线性。

3.3 假设检验

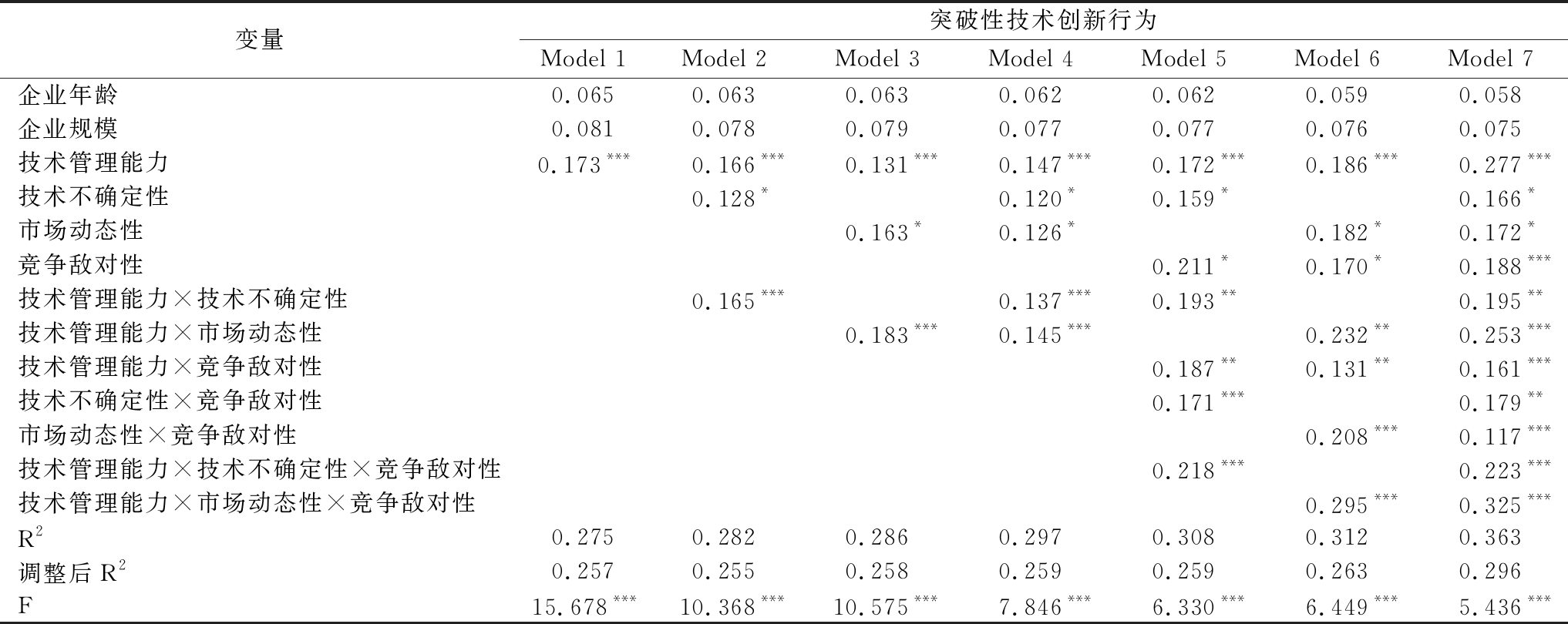

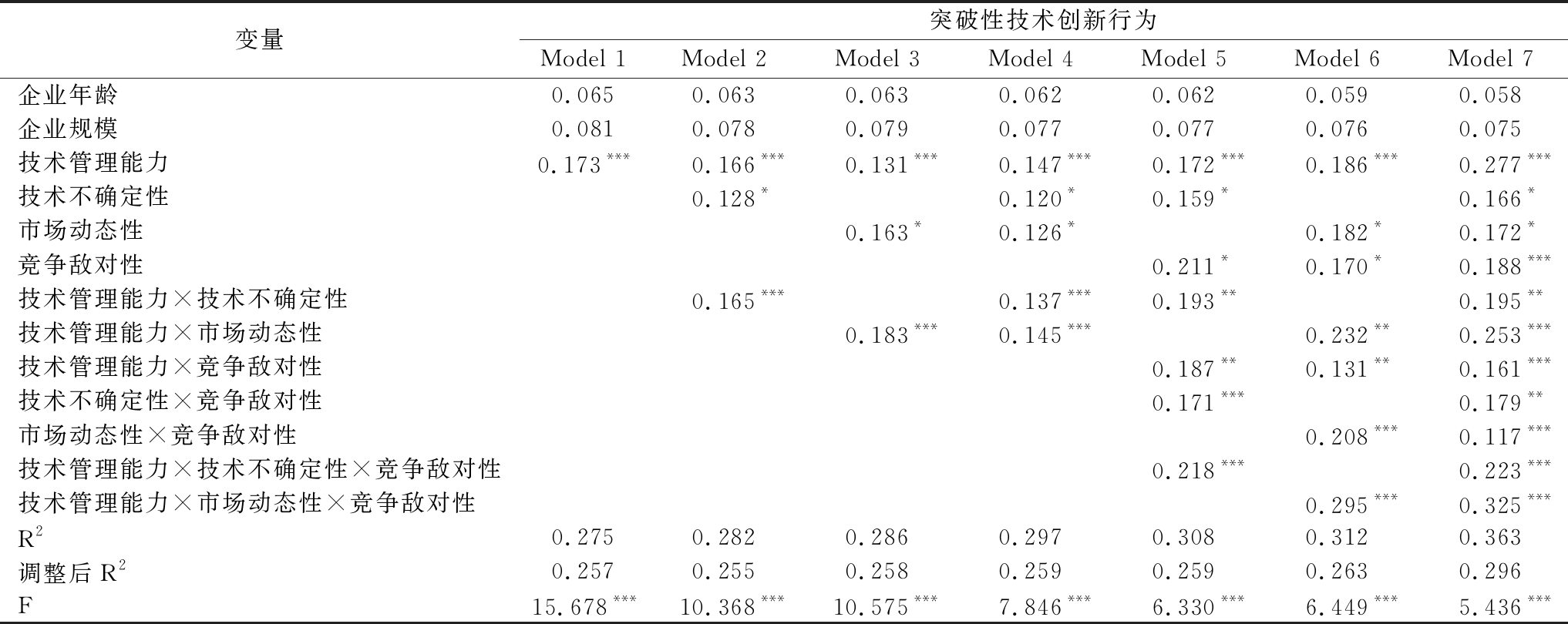

本文运用SPSS24.0进行回归分析。根据调节效应检验程序,首先进行自变量与因变量回归,然后分别加入调节变量进行回归,最后运行包含全部变量的回归模型,回归结果如表4所示。由Model 1可知,技术管理能力对突破性技术创新行为具有显著正向影响(β=0.173,p<0.01),H1得到验证。技术管理能力越强的企业越倾向于在技术上保持领先地位,因而也更能促进突破性技术创新行为。

Model 2、3分别加入技术不确定性与技术管理能力的交互项和市场动态性与技术管理能力的交互项,Model 4同时加入技术不确定性与技术管理能力的交互项和市场动态性与技术管理能力的交互项,以检验环境动荡性对技术管理能力与突破性技术创新行为之间关系的影响。由Model 2、4可知,技术不确定性与技术管理能力的交互项系数显著(β=0.165,p<0.01;β=0.137,p<0.01),说明技术不确定性正向调节技术管理能力与突破性技术创新行为之间的关系,H2得到验证。由Model 3、4可知,市场动态性与技术管理能力的交互项系数显著(β=0.183,p<0.01;β=0.145,p<0.01),说明市场动态性正向调节技术管理能力与突破性技术创新行为之间的关系,H3得到验证。以往研究表明,环境动荡性能够对突破性技术创新产生直接影响[40]。然而,突破性技术创新的实现需要创新行为提供原动力。突破性技术创新行为不仅是突破性技术创新影响因素的作用对象,而且是突破性技术创新绩效提升的直接诱因。基于此,本文从行为视角出发,发现环境动荡性能够正向调节技术管理能力与突破性技术创新行为之间的关系。高技术不确定性意味着技术知识快速更新,高市场动态性意味着消费者需求不断变化。高环境动荡性对企业利用相同技术持续获利带来了挑战,要求企业不断吸收和创造新的知识资源,为企业利用技术管理能力促进突破性技术创新行为创造良好条件。因此,环境动荡性能够强化技术管理能力对突破性技术创新行为的影响。

表2 测量题项与信效度检验结果

变量题项KMOBartlett球度检验累计方差解释率(%)技术管理能力(Cronbach's α=0.725;AVE=0.436)为技术活动筹集所需资金;保证资金在技术活动中有效使用;有效管理机器设备;制定技术人才发展战略;设置专门从事技术管理的人员;有效管理技术员工;重视技术员工团队建设;建立技术员工间良好的沟通渠道;有计划地收集技术情报;形成完善的技术信息档案;及时对形成的技术成果进行评估;主动申请技术专利;创建关注技术创新的企业文化;组织结构按照技术活动要求调整;建立有效的技术合作关系;对技术活动进行规划;建立全面质量管理体系;建立技术标准体系;开展技术标准实施活动;有效管理技术风险0.7320.00071.223技术不确定性(Cronbach's α=0.726;AVE=0.496)企业所在行业技术快速发展;企业所在行业技术发展方向不确定;行业技术发展产生了大量技术创新创意;行业技术发展为行业提供了大量发展机会0.7650.00075.139市场动态性(Cronbach's α=0.719;AVE=0.527)企业所在市场顾客需求快速变化;企业所在市场顾客需求发展方向不确定;企业所在市场顾客倾向于接纳新的产品创意;企业所在市场新顾客与原有顾客需求存在差异0.7820.00078.332竞争敌对性(Cronbach's α=0.773;AVE=0.638)行业内企业竞争压力大;行业内顾客忠诚度不高;行业内企业大量实施价格战;行业内企业边际利润低;行业内企业竞争失败概率高;行业内企业竞争风险大0.7960.00078.366突破性技术创新行为(Cronbach's α=0.758;AVE=0.571)制定突破性技术开发目标;积极将先进技术应用于技术创新;致力于制定行业技术标准;持续高强度的研发投入到新技术研发活动;启动大量研发新技术的创新项目;跨部门共享新技术知识;从企业外部大量获取新技术知识;挖掘客户潜在突破性技术需求;检索跨领域的技术信息;大量开展探索式学习活动;积极采用新的技术标准指导技术创新开展;打破技术常规适应突破性技术开发需要0.7580.00075.236

Model 5、6分别加入技术管理能力、技术不确定性与竞争敌对性三者的交互项和技术管理能力、市场动态性与竞争敌对性三者的交互项,Model 7是包含全部变量的全模型,以检验环境动荡性与竞争敌对性的交互作用对技术管理能力与突破性技术创新行为之间关系的影响。由Model 5、7可知,技术管理能力、技术不确定性与竞争敌对性三者的交互项系数显著(β=0.218,p<0.01;β=0.223,p<0.01),即竞争敌对性强化了技术不确定性对技术管理能力与突破性技术创新行为之间关系的调节作用,H4得到验证。由Model 6、7可知,技术管理能力、市场动态性与竞争敌对性三者的交互项系数显著(β=0.295,p<0.01;β=0.325,p<0.01),即竞争敌对性强化了市场动态性对技术管理能力与突破性技术创新行为之间关系的调节作用,H5得到验证。以往研究大多关注竞争敌对性的直接调节作用[41-42],本文将竞争敌对性作为环境动荡性的影响因素,分析竞争敌对性对环境动荡性调节作用的影响。高竞争敌对性要求企业通过发展新技术创造新价值,这进一步放大了由环境动荡性形成的知识吸收与创造需求,进而增强环境动荡性对技术管理能力与突破性技术创新行为之间关系的调节作用。

表3 描述性统计与相关性分析结果

变量平均值标准差12345671.企业年龄3.0821.27312.企业规模3.0761.1780.135*13.技术管理能力4.1890.2950.112*0.106*14.技术不确定性3.8200.5310.0830.0730.178**15.市场动态性3.7550.5780.0610.0810.188**0.306***16.竞争敌对性3.7960.5080.0760.0590.160**0.197**0.210**17.突破性技术创新行为3.9890.2970.121*0.118*0.329***0.166**0.180**0.144**1

注:***p<0.01, **p<0.05, * p<0.1

表4 回归分析结果

变量突破性技术创新行为Model 1Model 2Model 3Model 4Model 5Model 6Model 7企业年龄0.0650.0630.0630.0620.0620.0590.058企业规模0.0810.0780.0790.0770.0770.0760.075技术管理能力0.173***0.166***0.131***0.147***0.172***0.186***0.277***技术不确定性0.128*0.120*0.159*0.166*市场动态性0.163*0.126*0.182*0.172*竞争敌对性0.211*0.170*0.188***技术管理能力×技术不确定性0.165***0.137***0.193**0.195**技术管理能力×市场动态性0.183***0.145***0.232**0.253***技术管理能力×竞争敌对性0.187**0.131**0.161***技术不确定性×竞争敌对性0.171***0.179**市场动态性×竞争敌对性0.208***0.117***技术管理能力×技术不确定性×竞争敌对性0.218***0.223***技术管理能力×市场动态性×竞争敌对性0.295***0.325***R20.2750.2820.2860.2970.3080.3120.363调整后R20.2570.2550.2580.2590.2590.2630.296F15.678***10.368***10.575***7.846***6.330***6.449***5.436***

注:***p<0.01, **p<0.05, * p<0.1

为了更好地解释环境动荡性、竞争敌对性对技术管理能力与突破性技术创新行为之间关系的调节作用,本文绘制了技术不确定性、市场动态性和竞争敌对性的调节效应图,如图1~4所示。由图1、2可知,虚线(技术不确定性和市场动态性程度高)的斜率大于实线(技术不确定性和市场动态性程度低),说明环境动荡性在技术管理能力与突破性技术创新行为之间存在显著正向调节作用。

图3、4显示了技术管理能力、环境动荡性与竞争敌对性三重交互作用的影响。由图3可知,当技术不确定性和竞争敌对性都高时,技术管理能力对突破性技术创新行为的促进作用更显著。由图4可知,当市场动态性和竞争敌对性都高时,技术管理能力对突破性技术创新行为的促进作用更显著。这说明环境动荡性和竞争敌对性共同影响技术管理能力与突破性技术创新行为之间的关系。

3.4 稳健性检验

本文采用Mplus构建结构方程模型重新对假设进行检验,设置Bootstrapping为5 000,结果如表5所示。检验结果与回归分析结果一致,说明本文研究结论较为稳健。

4 结论与启示

4.1 研究结论

本文以制造业企业为研究样本,通过理论分析与实证研究,探索技术管理能力对突破性技术创新行为的影响,以及环境动荡性与竞争敌对性之间的复杂交互作用。结果表明,技术管理能力对突破性技术创新行为具有显著正向影响,环境动荡性正向调节技术管理能力与突破性技术创新行为之间的关系,竞争敌对性强化了环境动荡性对技术管理能力与突破性技术创新行为之间关系的调节作用。

表5 稳健性检验结果

假设路径路径系数是否支持假设主效应H1技术管理能力→突破性技术创新行为0.263***是调节效应H2技术管理能力×技术不确定性→突破性技术创新行为0.202**是H3技术管理能力×市场动态性→突破性技术创新行为0.238***是H4技术管理能力×技术不确定性×竞争敌对性→突破性技术创新行为0.217***是H5技术管理能力×市场动态性×竞争敌对性→突破性技术创新行为0.336***是

注:***p<0.01, **p<0.05

4.2 理论贡献

本文研究结论对于更深刻理解技术管理能力与技术创新之间的关系、揭示技术管理能力对突破性技术创新行为影响的权变机制具有重要理论贡献。首先,发现了技术管理能力对突破性技术创新行为具有重要影响。以往组织层次的创新行为研究大多集中于技术创新行为,较少关注突破性技术创新行为。本文以突破性技术创新为研究对象,从行为视角出发,证实了技术管理能力对突破性技术创新行为具有显著正向影响,不仅拓展了突破性技术创新研究视角,也丰富了突破性技术创新前因变量研究成果。其次,识别了技术管理能力影响突破性技术创新行为过程中的情境因素,揭示了环境动荡性与竞争敌对性之间复杂的交互作用。以往技术创新行为相关研究多关注直接效应,本文在技术管理能力与突破性技术创新行为关系中引入环境动荡性和竞争敌对性作为调节变量。研究发现,随着环境动荡性增强,技术管理能力对突破性技术创新行为的影响也会提升;竞争敌对性强化了环境动荡性对技术管理能力与突破性技术创新行为之间关系的调节作用。对技术管理能力影响突破性技术创新行为情境因素及作用方式的揭示,厘清了技术管理能力对突破性技术创新行为作用发挥的边界条件,不仅使技术管理能力与技术创新关系的诠释更为完整和深入,而且也为后续技术管理能力作用发挥机制研究提供了探索性研究框架。最后,对技术权变管理理论提供了有益补充。已有研究分析了技术生命周期对技术管理能力的影响,提出了基于技术生命周期的技术权变管理模式。本文从引发技术生命周期的因素入手,深入分析了环境动荡性与竞争敌对性之间复杂的交互作用对技术管理能力作用发挥的影响,将环境动荡性和竞争敌对性引入到技术权变管理理论中,有助于把握技术管理的内在规律,也为技术权变管理研究提供了新视角。

4.3 管理启示

本文研究结论对企业突破性技术创新实践具有一定启示。本文研究表明,技术管理能力对突破性技术创新行为具有重要影响。因此,企业需要提升技术管理能力,以促进突破性技术创新行为。为此,企业应设置人才选拔、激励和培训机制,注重技术人才团队建设;建立信息管理系统,对收集到的信息进行深入分析;组建跨部门的合作关系,以满足技术创新需要;积极关注与自身相关的技术标准发展情况,及时对自身标准进行修订和补充;识别技术创新面临的风险,采取相应控制措施。

本文研究表明,环境动荡性与竞争敌对性的交互作用能够强化技术管理能力对突破性技术创新行为的影响。因此,企业应正确认识外部环境变化,积极应对外部环境变化形成的挑战。在环境动荡性方面,企业需要密切关注与自身技术创新活动相关的技术发展趋势和顾客需求状况,大量获取技术创新所需的技术信息和市场信息,快速搜寻、获取由技术不确定性与市场动态性形成的技术知识和市场知识,形成新的思维模式。在竞争敌对性方面,企业应深入了解竞争对手的发展动向,积极引进新知识、替换旧知识,通过技术创新,提高市场准入门槛,拓展市场空间,应对竞争对手的挑战。

4.4 研究局限与展望

本文还存在一些局限,需要在未来研究中进行拓展。首先,本文仅从理论上论证了技术管理能力对突破性技术创新行为的影响机制,后续研究可以对此作进一步实证检验;其次,本文仅从外部环境视角识别了技术管理能力影响突破性技术创新行为过程中的情境因素,为进一步认识技术管理能力对突破性技术创新行为影响的权变机制,可以考虑从其它视角出发,挖掘其它可能的情境因素;第三,本文实证研究样本数据来源于制造业企业,因而研究结论对制造业企业更为适用,为增强研究结论的普适性,应丰富研究样本,对研究结论进行进一步检验;最后,本文仅对技术管理能力与突破性技术创新行为之间的关系进行了初步探讨,未来可以采用案例研究等方法对本文研究结论进行验证。

参考文献:

[1] AUGIER M, GUO J, ROWEN H.The Needham puzzle reconsidered: organizations, organizing, and innovation in China[J].Management and Organization Review, 2016, 12(1): 5-24.

[2] 徐建中, 曲小瑜.低碳情境下装备制造企业技术创新行为的影响因素分析[J].科研管理, 2015, 36(3): 29-37.

[3] SCHOENMAKERS W, DUYSTERS G.The technological origins of radical inventions[J].Research Policy, 2010, 39(8): 1051-1059.

[4] 吴贵生, 谢伟.我国技术管理学科发展的战略思考[J].科研管理,2006, 26(6): 49-55.

[5] ARGOTE L, HORA M.Organizational learning and management of technology[J].Production and Operations Management, 2017, 26(4): 579-590.

[6] CETINDAMAR D, PHAAL R, PROBERT D.Understanding technology management as a dynamic capability: a framework for technology management activities[J].Technovation, 2009, 29(4): 237-246.

[7] CETINDAMAR D, PHAAL R, PROBERT D.Technology management activities and tools[M].2nd ed.London: Palgrave Macmillan, 2016.

[8] PILKINGTON A, TEICHERT T.Management of technology: themes, concepts and relationships[J].Technovation, 2006, 26(3): 288-299.

[9] CHRISTENSEN C M, ROSENBLOOM R S.Explaining the attacker's advantage: technological paradigms, organizational dynamics, and the value network[J].Research Policy, 1995, 24(2): 233-257.

[10] 赵娜, 张晓峒, 杨坤佳.我国中小企业技术创新行为的实证研究[J].中国科技论坛, 2014, 29(5): 74-78.

[11] LE BAS C, MOTHE C, NGUYEN-THI T U.The differentiated impacts of organizational innovation practices on technological innovation persistence[J].European Journal of Innovation Management, 2015, 18(1): 110-127.

[12] FELDMAN M P, KELLEY M R.The exante assessment of knowledge spillovers: government R&D policy, economic incentives and private firm behavior[J].Research Policy, 2006, 35(10): 1509-1521.

[13] KANG K N, PARK H.Influence of government R&D support and inter-firm collaborations on innovation in Korean biotechnology SMEs[J].Technovation, 2012, 32(1): 68-78.

[14] CHANG Y C, CHANG H T, CHI H R, et al.How do established firms improve radical innovation performance? the organizational capabilities view[J].Technovation, 2012, 32(7/8): 441-451.

[15] 阿热孜古力·吾布力, 杨建君.跨职能意见冲突、知识探索与突破性创新的关系研究[J].管理学报, 2020, 17(2), 234-242.

[16] NATIONAL RESEARCH COUNCIL(NRC).Management of technology:the hidden competitive advantage[M].Washington DC: National Academy Press, 1987.

[17] CARVALHO M M, FLEURY A, LOPES A P.An overview of the literature on technology roadmapping (TRM): contributions and trends[J].Technological Forecasting and Social Change, 2013, 80(7): 1418-1437.

[18] BAHEMIA H, SILLINCE J, VANHAVERBEKE W.The timing of openness in a radical innovation project, a temporal and loose coupling perspective[J].Research Policy, 2018, 47(10): 2066-2076.

[19] CETINDAMAR D, PHAAL R, PROBERT D R.Technology management as a profession and the challenges ahead[J].Journal of Engineering and Technology Management, 2016, 41(3): 1-13.

[20] HUNG K P, CHOU C.The impact of open innovation on firm performance: the moderating effects of internal R&D and environmental turbulence[J].Technovation, 2013, 33(10/11): 368-380.

[21] 姚艳虹, 张翠平.知识域耦合、知识创新能力与企业创新绩效——环境不确定性和战略柔性的调节作用[J].科技进步与对策, 2019, 36(23): 76-84.

[22] CHEN J, NEUBAUM D O, REILLY R R, et al.The relationship between team autonomy and new product development performance under different levels of technological turbulence[J].Journal of Operations Management, 2015, 33(1): 83-96.

[23] HALL J, ROSSON P.The impact of technological turbulence on entrepreneurial behavior, social norms and ethics: three internet-based cases[J].Journal of Business Ethics, 2006, 64(3): 231-248.

[24] CHUNG H F L, YANG Z, HUANG P H.How does organizational learning matter in strategic business performance? the contingency role of guanxi networking[J].Journal of Business Research, 2015, 68(6): 1216-1224.

[25] SANTOS-VIJANDE M L,  LVAREZ-GONZ

LVAREZ-GONZ LEZ L I.Innovativeness and organizational innovation in total quality oriented firms: the moderating role of market turbulence[J].Technovation, 2007, 27(9): 514-532.

LEZ L I.Innovativeness and organizational innovation in total quality oriented firms: the moderating role of market turbulence[J].Technovation, 2007, 27(9): 514-532.

[26] WANG G, DOU W, ZHU W, et al.The effects of firm capabilities on external collaboration and performance: the moderating role of market turbulence[J].Journal of Business Research, 2015, 68(9): 1928-1936.

[27] ZHOU J, MAVONDO F T, SAUNDERS S G.The relationship between marketing agility and financial performance under different levels of market turbulence[J].Industrial Marketing Management, 2019, 83(11): 31-41.

[28] MILLER D, FRIESEN P H.Innovation in conservative and entrepreneurial firms: two models of strategic momentum[J].Strategic Management Journal, 1982, 3(1): 1-25.

[29] AUH S, MENGUC B.Balancing exploration and exploitation: the moderating role of competitive intensity[J].Journal of Business Research, 2005, 58(12): 1652-1661.

[30] CAI S, YANG Z.On the relationship between business environment and competitive priorities: the role of performance frontiers[J].International Journal of Production Economics, 2014, 151(5): 131-145.

[31] AUGUSTO M, COELHO F.Market orientation and new-to-the-world products: exploring the moderating effects of innovativeness, competitive strength, and environmental forces[J].Industrial Marketing Management, 2009, 38(1): 94-108.

[32] ZHOU K Z, LI C B.How strategic orientations influence the building of dynamic capability in emerging economies[J].Journal of Business Research, 2010, 63(3): 224-231.

[33] WU W W, YU B, WU C.How China’s equipment manufacturing firms achieve successful independent innovation: the double helix mode of technological capability and technology management[J].Chinese Management Studies, 2012, 6(1):160-183.

[34] CANDI M, VAN DEN ENDE J, GEMSER G.Organizing innovation projects under technological turbulence[J].Technovation, 2013, 33(4): 133-141.

[35] LICHTENTHALER U.Absorptive capacity, environmental turbulence, and the complementarity of organizational learning processes[J].Academy of Management Journal, 2009, 52(4): 822-846.

[36] YANG T T, LI C R.Competence exploration and exploitation in new product development:the moderating effects of environmental dynamism and competitiveness[J].Management Decision, 2011, 49(9): 1444-1470.

[37] KELLEY D.Adaptation and organizational connectedness in corporate radical innovation programs[J].Journal of Product Innovation Management, 2009, 26(5): 487-501.

[38] O'CONNOR G C, DEMARTINO R.Organizing for radical innovation:an exploratory study of the structural aspects of RI management systems in large established firms[J].Journal of Product Innovation Management, 2006, 23(6): 475-497.

[39] O'CONNOR G C, RAVICHANDRAN T, ROBESON D.Risk management through learning: management practices for radical innovation success[J].The Journal of High Technology Management Research, 2008, 19(1): 70-82.

[40] 冯军政.企业突破性创新和破坏性创新的驱动因素研究——环境动态性和敌对性的视角[J].科学学研究, 2013, 31(9):1422-1432.

[41] CHEN C W, LIEN N H.Technological opportunism and firm performance: moderating contexts[J].Journal of Business Research, 2013, 66(11): 2218-2225.

[42] BALODI K C.Strategic orientations and performance of young ventures[J].Management Decision, 2019, 58(4): 666-686.

(责任编辑:陈 井)

LVAREZ-GONZ

LVAREZ-GONZ