0 引言

近年来,随着组织内外部环境不确定性增大,工作中出现领导愤怒表达的场景越发常见,并成为领导与下属互动研究领域的热点话题[1]。根据以往研究,领导愤怒表达的结果变量涉及领导有效性感知[1]、员工绩效[2]、领导信任[3]、反生产行为[4]、组织公民行为[5]等多个方面,但较少有学者研究领导愤怒表达对员工创新的影响。随着经济环境动荡性增大,当今组织更加注重员工创新能力培育,因此深入了解领导愤怒这一常见职场负面情绪对员工创新能力的影响十分必要。事实上,从问题识别到创意生成的整个创新过程中员工都需与领导持续互动及反馈[6],此时员工易于感知到领导的愤怒情绪,而观察他人愤怒情绪会对个体创造性思维以及注意力产生显著消极影响[7]。因此,领导的愤怒情绪将可能导致员工降低创新过程投入。由于已有研究对领导愤怒表达与员工创新过程投入的关系尚未给予足够关注,其中的“黑箱”有待揭示。此外,以往关于领导愤怒表达的研究多基于西方组织情境,受儒家文化、集体主义等影响,中国人表达愤怒情绪的方式、结果与西方人存在一定差异,因此有必要在中国组织情境下作进一步探讨[8]。综上,本研究将基于中国本土情境探讨领导愤怒表达与员工创新过程投入关系及内在作用机制,以丰富中国组织情境下领导愤怒表达对员工创新影响的研究。

情绪即社会信息模型(EASI,Emotion As Social Information)中的综合认知和情绪双视角为员工遭遇领导愤怒情绪喧泄后的行为选择提供了一个较全面的解释框架[9]。该模型认为领导情绪可以通过两种不同机制影响员工行为:一是信号传递过程,即领导情绪被员工还原为一种信息并整合到认知过程中,进而影响其行为决策;二是情绪感染过程,即领导通过“传染”过程唤起员工类似情绪,进而影响其后续态度和行为。本研究将以此为理论框架,结合中国文化情境和实践,从个体认知和情感系统中分离出两个可能与创新相关的因素,即组织支持感(重要的创新认知资源)和职场焦虑(现代人常见情绪问题),探讨二者在领导愤怒表达与员工创新过程投入间的中介作用。此外,情绪认知评价理论指出,个体情绪来源于其对相关情境的认知评价[10],即个体认知过程会影响其情绪反应。因此,本研究将进一步探讨组织支持感和职场焦虑在领导愤怒表达与员工创新过程投入间的链式中介效应。

由于个体行为受自我调节系统管控,而正念属于与自我调节系统紧密相关的个体特质,能对工作行为进行有效调节,极大缓冲内外部消极刺激产生的后果[11],因此能在很大程度上调节领导愤怒表达对员工创新过程投入的消极作用。由此,本研究选择正念为调节变量,探讨其在领导愤怒表达与员工创新过程投入关系中的链式中介调节作用。

综上所述,本研究立足中国文化情境,结合领导愤怒情绪表达特点,探讨中国组织情境下领导愤怒表达对员工创新过程投入的影响,同时,检验组织支持感与职场焦虑的链式多重中介作用,以及员工正念的调节作用。本研究采用问卷调查法在中国本土企业收集数据,使用结构方程模型方法进行实证检验,基于理论和实证的共同分析,深层解析中国组织情境下领导愤怒表达何时以及如何影响员工创新过程投入,从而为相关理论发展和企业管理实践提供指导与借鉴。

1 理论分析与假设推导

1.1 中国组织情境下的领导愤怒表达

关于领导愤怒表达,Gibson & Callister[12]提出的定义在西方获得较高认同,即领导愤怒表达是指领导在与下属互动中表现出来的愤怒情绪,其源于目标受阻或感知威胁,常涉及对下属不当行为的职责评估以及纠正领导者所认为的错误行为与目标等。领导愤怒表达具有3个特点:①其是由工作场所事件引发的一种典型消极情绪,通常伴随肢体语言,识别性较高,如眉毛下垂、鼻孔张开、脸庞胀红、拳头握紧和声音激昂等;②领导愤怒表达包含强烈的认知、动机和行为意图,具有社会和人际双重功能,能够促进或阻碍组织目标实现;③领导愤怒表达依赖一定的文化情境,会受到组织文化规范的影响[8]。

由于东西方文化差异和领导愤怒对文化情境的依赖,不能将西方文化背景下的愤怒内涵简单移植到中国实践中来[8]。中国的儒家文化、集体主义等倡导“和谐”、“中庸”、“内敛”,这与西方文化倡导的“个性化”、“开放”、“张扬”等价值观相差极大。由此可见,中国组织情境下的领导愤怒表达内涵与西方情境下的领导愤怒表达是存在差异的。具体而言:其一,中国组织情境下的领导愤怒表达更加含蓄内敛。相较于西方,中国的文化传统是“喜怒不形于色”,领导者往往很少直接表达愤怒[13]。有调查研究发现,大多数中国人生气时的举动首先是“生闷气”(58.4%),其次是“掉头就走”(33.3%)和“大骂”(32.9%)。由此可见,中国人生气时首先是习惯性压抑,其次是规避愤怒,最后是怒形于色[14]。正因为如此,当员工遭遇领导上述生气举动时,往往不能当即理解,需要结合其认知资源揣摩其中的“潜台词”,以调整自己态度及行为[15]。其二,中国组织情境下的领导愤怒表达常与破坏性领导行为相关。中国是一个倡导儒家文化的礼仪之邦,强调“和谐”、“中庸”、“面子”,领导对下属的破坏性行为多表现为没有明显伤害意图的“愤怒”,而非大众熟知的“辱虐”[16]。因此,愤怒被视为领导破坏性行为的一种外显形式,而这也导致员工对其破坏性的感知更为敏感。其三,中国组织情境下的领导愤怒表达易引发员工消极反应,包括消极情绪和消极认知。受面子文化影响,中国人自尊心较强,当感知领导愤怒时更容易感觉被冒犯、“不给面子”等,从而产生较高的负面情绪,形成敌意的工作场所氛围,导致组织人际关系僵化甚至恶化[16]。同时,在儒家文化影响下,领导愤怒意味着情绪失控,违背了大众对德才兼备等传统领导形象的预期,容易引发员工对领导才能的怀疑[17]。鉴于此,员工更倾向于将领导愤怒诠释为敌意举动、领导才能低下等,而非绩效引导[16]。 综上,相比西方组织情境,中国组织情境下的领导愤怒表达更加内敛含蓄,会消耗员工较多的认知资源,且其常与破坏性行为相联系,破坏性特征更显著,容易引发员工消极反应,包括消极情绪和负面认知。因此,本研究推测,中国组织情境下的领导愤怒表达会消极影响员工创新。

1.2 领导愤怒表达与员工创新过程投入

创新过程投入是指个人在创新产出过程中的投入,包括问题识别、信息搜索与编码、创意与替代方案生成等[18]。个体投入精力越多,识别问题越充分、获得信息越多,就越可能产生既新颖又实用的解决方案[6]。因此,对员工来说,在追求创新的过程中需要持续投入时间与注意力,并需要对想法不断打磨。

受传统文化影响,中国组织情境下的领导愤怒易引起对方的不满与消极体验,从而降低其创新过程投入[8]。首先,基于EASI模型[9],当面对愤怒的领导时,员工会通过察言观色对其举止(面部表情、身体姿势等)进行无意识模仿而经历相似的愤怒体验[19]。而个体经历的消极情绪经历会负向影响其工作状态[20],最终降低创新过程投入。同时,领导愤怒向员工传递出潜在的威胁信号,受到领导愤怒情绪影响的员工会反复分析愤怒动因,极大消耗其认知资源,从而导致员工减少创新上的认知资源投入[16]。其次,领导愤怒情绪下隐含的“尽快做好”信号会使员工减少信息检索数量和降低检索质量,严重影响创新过程投入[6];同时,“尽快做好”的信号会促使员工选择比较保守的方案,而不会花费大量时间去打磨想法、获得更多创意,最终负向影响创新过程投入[6]。最后,上级愤怒(如批评、指责、诋毁等)除导致员工产生身份威胁感及不安全感外,还会让其怀疑自身贡献和努力未得到尊重,从而降低其在组织内的发展动机[21]。而内在动机对员工创新行为有促进作用,即员工内在动机越强,越可能打破陈规,接受挑战性工作,进而提出创新性建议和策略[22]。因此,本研究提出如下假设:

H1:中国组织情境下的领导愤怒表达对员工创新过程投入有负向影响。

1.3 组织支持感的中介作用

组织支持感是指员工在工作中对组织是否承认个体付出、关注个体福利和幸福的一种综合感知,是综合社会交换理论和互惠原则的一个构念[23]。

领导愤怒表达与员工组织支持感负相关。首先,领导是组织代言人,员工的组织支持感在很大程度上是由领导行为及领导——员工关系塑造的[23]。在中国组织情境下的领导愤怒易引发员工的消极认知,并被诠释为谴责、否定与质疑,进而上升到霸凌行为,破坏领导——员工关系[16]。同时,由于员工无法及时获得领导反馈信息或沟通不足,会削弱员工对领导支持的感知,并最终降低组织支持感 [24]。其次,由于领导掌控着组织资源,当员工遭遇领导愤怒时往往不敢申辩和反驳。在权力距离较显著的国内,这种现象更为普遍[25]。长此以往,员工内心容易积压委屈和不公平感,最终负向影响员工组织支持感 [26]。最后,领导愤怒容易引发敌意认知。敌意认知是个体在与他人交往过程中表现出的敌对想法,包括贬低、消极评价和怨恨等。敌意认知作为一种负面认知,会削弱员工对领导和组织的认同,并显著降低组织支持感[27]。

组织支持感与创新过程投入正相关。首先,从内在激励角度看,当员工拥有较高的组织支持感时,他们会感到自己受到组织重视,会更加努力地回报组织,从而以更强的主动性投入创新过程 [23]。其次,从心理资本角度看,员工组织支持感越高,越不惧怕失败,即使创新失败了,由于组织的支持,他们也会被宽容。因此,组织支持感越高,员工展现自我的欲望越强并敢于冒险,从而更有积极性投入创新过程 [28]。最后,从资源整合利用角度看,由于高组织支持感的员工与组织建立了高质量交换关系[23],因此无论是在问题识别、信息搜索,还是创意产生中,他们都能够与领导及团队进行更多沟通、获取更多信息、产生更多“头脑风暴”,从而更有可能产出创意。简而言之,高组织支持感的员工能够更充分地利用各种组织资源,在创新过程中有更好的表现以及加大创新过程投入[29]。

综上所述,中国组织情境下的领导愤怒表达会削弱员工的组织支持感,而较低的员工组织支持感不利于其创新过程投入。因此,本研究提出如下假设:

H2:组织支持感在中国组织情境下的领导愤怒表达与员工创新过程投入关系中具有中介作用。

1.4 职场焦虑的中介作用

职场焦虑是指员工在组织中感受到威胁时形成的不安与忧虑,其属于一种以紧张为主要症状的压力反应[30]。焦虑分为特质焦虑和状态焦虑,本研究关注的是组织情境下的状态焦虑,常在员工面临威胁和压力时发生[31]。

领导愤怒会加大员工的职场焦虑。首先,依据情绪认知评价理论,当个体感知到组织中存在不利于自身目标实现和利益获取的威胁时,往往会产生较强的焦虑情绪[10]。由此可以推测,遭遇领导愤怒会影响员工职场焦虑水平。如前所述,领导愤怒(如批评、指责、诋毁等)常给员工带来消极影响,是一种威胁信号。从组织正式制度角度考虑,领导愤怒可能意味着员工表现不佳,会面临组织制度责罚和地位威胁[8];从人际关系角度看,领导愤怒可能导致员工面临职场排斥风险[32]。同时,愤怒还可能作为一种达成恐吓员工目的的威胁策略[33]。由于焦虑情绪常在员工面临威胁时产生,因此领导愤怒作为一种场景威胁会引发员工职场焦虑。其次,基于情绪传染理论,遭遇领导愤怒会使员工“感染”愤怒情绪,而焦虑作为愤怒的伴随情绪会由此滋生,即此时员工也会产生较高的焦虑情绪[33]。

职场焦虑不利于员工投入创新过程。首先,依据资源保存理论,状态焦虑作为负面情绪,会较多地占用员工认知/情绪资源[34],导致员工在创新过程中的情绪/认知资源投入减少,从而负向影响创新过程投入。其次,因遭受组织不公平待遇而产生的消极情绪会将员工注意力引至不公平待遇的溯源上[35]。因此,当员工遭遇领导愤怒且产生较强的状态焦虑时,员工会将更多注意力投向如何平息领导愤怒情绪上,而较少关心工作任务,造成创新过程投入降低。最后,焦虑作为一种预防取向情绪,会限制个体注意力范围,即个体容易将注意力集中在与安全/危险相关的刺激源上,导致思维僵化,抑制创造性思维[36]。具体地,焦虑会导致信息搜寻和处理受到限制、对问题备选解决方案的考虑减少、注意力持续时间缩短、倾向于利用熟悉和保险的解决方案,并最终导致创新过程投入减少[7]。

综上所述,中国组织情境下的领导愤怒表达会增加员工的职场焦虑,而员工的职场焦虑会阻碍其投入创新过程。因此,本研究提出如下假设:

H3:职场焦虑在中国组织情境下的领导愤怒表达与员工创新过程投入关系中具有中介作用。

1.5 组织支持感与职场焦虑的链式中介作用

情绪认知评价理论认为,个体情绪反应来源于其内部情绪认知过程,即员工对领导愤怒情绪的认知与解释将引发相应的内部情绪反应[10]。组织支持感是员工对组织是否看重自己的工作付出、个体福利和幸福的一种综合感受,来源于员工对组织情境的认知评价,属于一种认知过程[23];而职场焦虑是一种强烈的负面情绪,是员工特定的内部情绪反应[30]。组织支持感的形成过程可以看作是一种情绪认知过程,通过该过程产生特定的情绪反应,即职场焦虑。因此,基于情绪认知评价理论的作用机制,本研究认为较低的员工组织支持感会导致较强烈的职场焦虑。组织支持感降低,意味着员工认为工作中失去了组织重视与相应资源支持,对个体顺利实现自身目标和获得收益来说是一种潜在威胁[37]。而职场焦虑通常在个体面临威胁时产生,充当生存受到威胁时的自救信号[31]。因此,组织支持感降低作为一种威胁会增强员工的焦虑感。由此,结合假设H2和H3,即中国组织情境下的领导愤怒表达会负向影响员工与组织的交换过程,降低员工的组织支持感,而低组织支持感会导致员工感知较大的威胁,增加员工职场焦虑,而较高的职场焦虑会负向影响员工的认知、思维、信息处理等,最后导致创新过程投入降低。由此,本研究提出如下假设:

H4:组织支持感和职场焦虑在中国组织情境下的领导愤怒与创新过程投入间存在链式中介效应,即领导愤怒表达由于降低了员工组织支持感而加剧了职场焦虑,进而负向影响员工创新过程投入。

1.6 员工正念的调节作用

在管理领域,正念被定义为一种对当前内外部刺激的高度专注和坦然接纳,既可表示个体的意识状态,也可表示一种特质[38]。注意与接纳是正念的两个核心要素,其中,注意是个体对当前内外部刺激的一种持续关注;而接纳是个体面对内外部刺激时一种不加评判的接受,包括所有痛苦和开心[39]。

正念会降低职场焦虑对创新过程投入的负向影响。基于前文分析,当员工职场焦虑较强烈时,很可能持续沉浸在担忧中,降低注意力效率和质量,最终减少创新过程投入。而正念通过影响个体注意力机能,能够显著缓解这种负向影响[39]。首先,正念强调专注 “此时此刻”,减少对当下与任务无关的“忧思”。因此,高正念的员工能够更专注当下任务,提高注意力效率,减少职场焦虑对注意力的分散和占用,在创新过程中投入更多[40]。其次,正念强调对当前内外部刺激不加评判地接纳[39]。因此,高正念的员工更能坦然接纳职场焦虑这一负面情绪,而不会对此作出好坏利弊的评价,这有助于员工在消极的焦虑情绪和自身反应之间建立更大的缓冲空间[41],减少冲动性认知或负面行为,改善自我调整与管理功能。由此,高正念员工会比低正念员工以更加积极的状态面对职场焦虑这一负面体验,缓解职场焦虑对创新过程投入的负面影响。

此外,正念将通过缓解职场焦虑对创新过程投入的负向影响,对组织支持感、职场焦虑在领导愤怒与创新过程投入间的链式中介产生调节作用。员工正念水平越高,拥有的自我调节资源越多,通过保持当下的专注力与接纳度,最终实现对自身情绪、认知和行为等方面更有效的调节[42]。因此,高正念员工能够更好地应对因领导愤怒导致的组织支持感降低和职场焦虑升高等不良心理体验,从而缓解认知/情绪等自我调节资源不足问题,避免创新过程投入降低。简而言之,高正念员工对职场焦虑的敏感度较低,不会显著受到它的消极影响[43]。这意味着领导愤怒对创新过程投入的间接影响会较少通过职场焦虑得以传递,因此领导愤怒通过组织支持感到职场焦虑,再到创新过程投入的链式中介作用将得到缓解。因此,本研究提出如下假设:

H5:员工正念通过缓和职场焦虑对创新过程投入的负向影响进而调节组织支持感、职场焦虑在中国组织情境下领导愤怒表达与员工创新过程投入间的链式中介作用,即对低正念员工来说,该负向链式中介作用较强,但对高正念员工来说,该负向链式中介作用相对较弱。

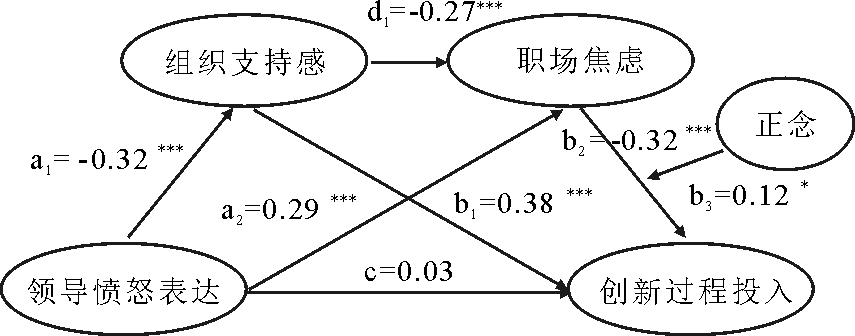

综上,构建本研究理论框架如图1所示。

2 研究方法

2.1 研究样本

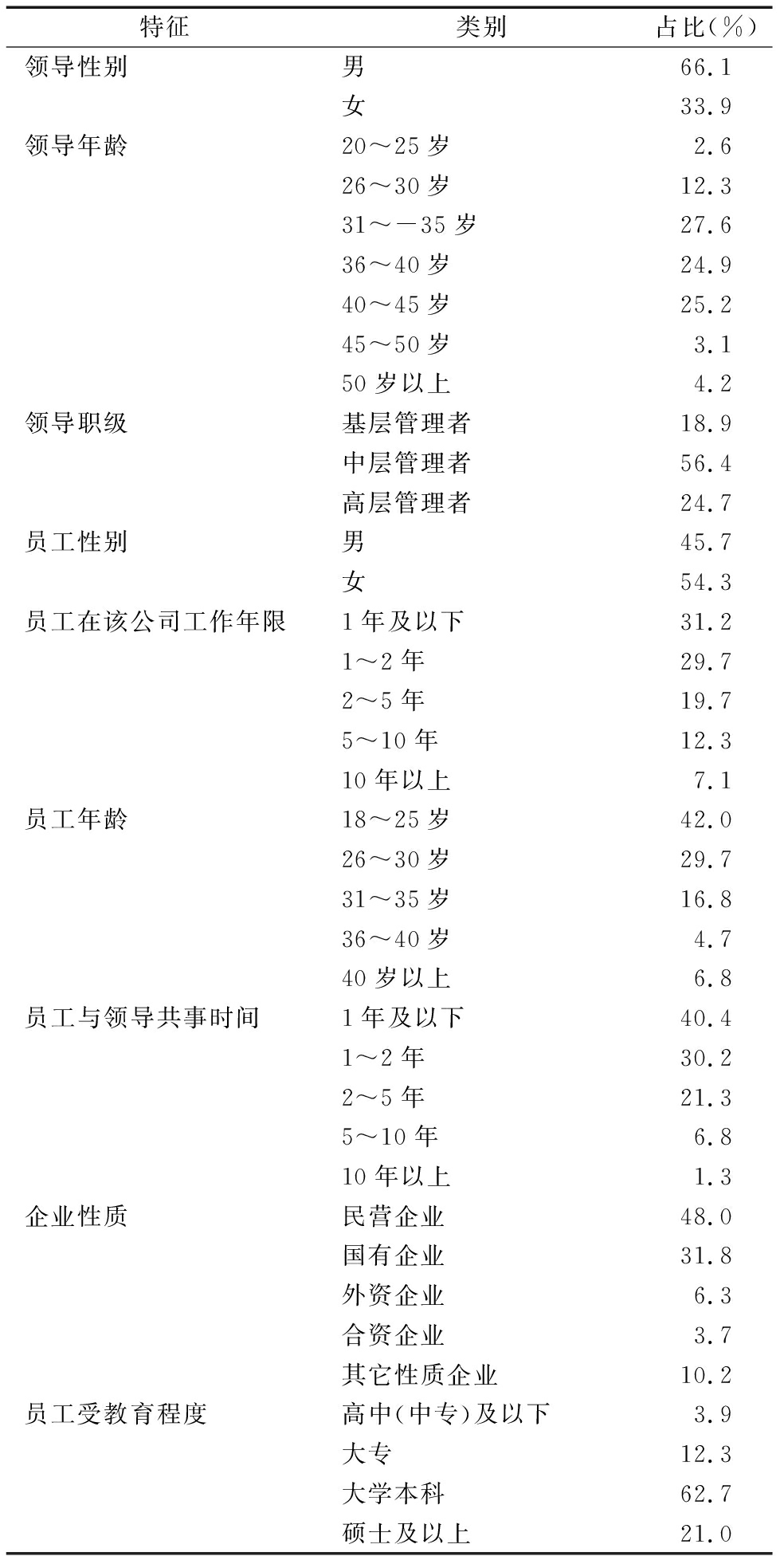

本研究调查样本主要来自湖南、广东、北京等地对员工创新要求较高的互联网、广告、金融等行业企业,其员工属于典型的知识型员工。研究采用线上电子问卷和线下纸质问卷两种方式进行数据收集。具体如下:首先,利用大学MBA学员发放匿名问卷;其次,利用社会资源渠道联系多家相关企业高层,获得其支持后在其企业发放匿名问卷;最后,利用社会关系,采用在线滚雪球方式针对符合要求的调查对象发放问卷。本研究共计发放问卷600份,回收512份,删除无效问卷如不完整填写和明显不认真填写等,最终得到有效问卷381份,有效率为63.5%。样本特征见表1。

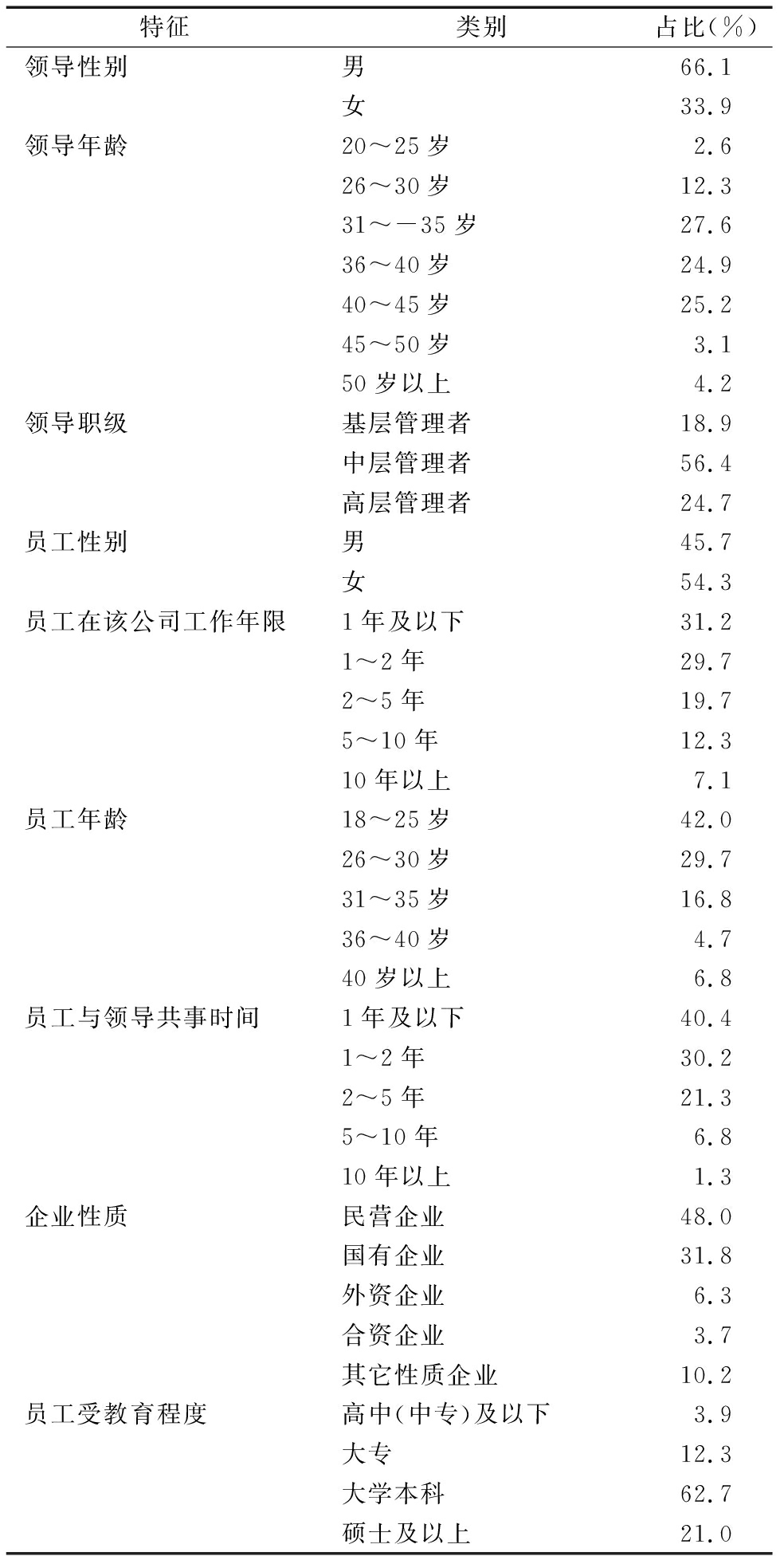

表1 样本人口统计学特征分布

特征类别占比(%)领导性别男66.1女33.9领导年龄20~25岁2.626~30岁12.331~-35岁27.636~40岁24.940~45岁25.245~50岁3.150岁以上4.2领导职级基层管理者18.9中层管理者56.4高层管理者24.7员工性别男45.7女54.3员工在该公司工作年限1年及以下31.21~2年29.72~5年19.75~10年12.310年以上7.1员工年龄18~25岁42.026~30岁29.731~35岁16.836~40岁4.740岁以上6.8员工与领导共事时间1年及以下40.41~2年30.22~5年21.35~10年6.810年以上1.3企业性质民营企业48.0国有企业31.8外资企业6.3合资企业3.7其它性质企业10.2员工受教育程度高中(中专)及以下3.9大专12.3大学本科62.7硕士及以上21.0

2.2 变量测量

本研究采用量表均是在国外主流期刊上发表过的成熟量表,并在中国组织情境下被证明具有良好信效度。所有英文量表均进行了完整的翻译——回译工作,并成立相关专题小组对问卷进行修改,尽可能避免问卷中出现语句歧义和模糊。

领导愤怒表达采用Forgays等[44]开发的“愤怒情绪调查量表”,共5个题项,举例题项如 “在工作中,直接上级领导对我们表现出愤怒”,员工采用“1”-“6”依次表示“一次也不”到“非常频繁”。本研究中,其α系数为0.925。

组织支持感采用Shanock等[45]开发的量表,共6个题项,举例题项如“公司重视我们为公司利益作出的贡献”等,采用Likert6点量表计分。本研究中,其α系数为0.870。

职场焦虑采用Mccarthy等[30]开发的量表,共8个题项,举例题项如“一想到工作做得不好,我就不知所措”、“我对不能达到业绩目标感到紧张和忧虑”、“即使我尽我所能,我仍然担心我的工作表现是否足够好”等,采用Likert6点量表计分。本研究中,其α系数为0.913。

创新过程投入采用Zhang & Bartol[18]开发的量表,共11个题项,包括问题识别、信息搜索和编码、创意和备选方案生成3个维度。举例题项如“我花了相当长的时间来理解问题本质”、“我仔细考虑不同来源的信息以产生新想法”、“我尝试想出一些与已有解决问题方法不同的新办法”等,采用Likert6点量表计分。本研究中,其α系数为0.891。

正念采用Brown & Ryan[46]开发的量表,共15个题项,举例题项如“我发现我很难把注意力集中在当下发生的事情”和“我发现自己会沉浸在过去的事情或未来的想象中”等,采用Likert6点量表计分。本研究中,其α系数为0.916。

控制变量。已有研究表明,领导与员工个体差异等方面因素会影响员工创新过程投入。因此,本研究控制变量包括:领导与员工的性别年龄、受教育程度、共事时间、工作年限以及领导职级等9个变量。

3 实证分析

3.1 验证性因子分析

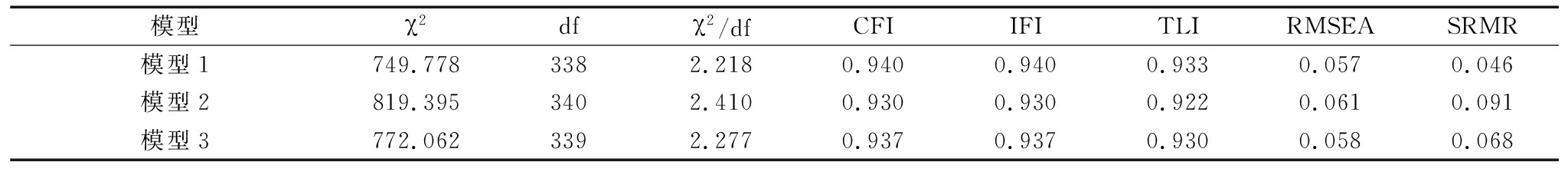

本研究遵循标准的实证检验流程,首先对假设模型涉及的主要变量(领导愤怒表达、组织支持感、职场焦虑、创新过程投入和正念)进行验证性因子分析。由表2可知,五因子模型的χ2/df=2.091, RMSEA=0.054, SRMR=0.050, CFI=0.916, IFI=0.917, TLI=0.910,符合适配标准。而四因子、三因子、二因子和单因子模型对数据的拟合优度显著劣于五因子,未达到适配标准,进一步验证了本研究5个变量间具备较好的区分效度。

3.2 共同方法偏差检验

本研究采用Harman单因素方法和共同方法潜因子(CMV)[47]检验共同方法偏差。Harman单因素方法检验结果表明:特征根大于1的因子总变异解释量为65.303%,第一个主成分的变异解释量为30.529%,未超过最大值50%,且不超过总变异解释量的一半,初步说明本研究不存在严重的共同方法偏差问题。同时,共同方法潜因子(CMV)检验结果表明(如表2):在五因子模型中加入一个共同方法变异因子后,其SRMR、CFI、IFI、TLI等改善程度处于0~0.02之间,与五因子模型相比只有非常微弱的改善,且RMSEA指标变得不合格。因此,综合以上两种方法的检验结果可知,本研究测量数据不存在严重的共同方法偏差。

表2 区分效度检验及共同方法偏差检验结果

模型χ2dfχ2/dfCFIIFITLIRMSEASRMR单因子模型5 496.4507727.120.5240.5260.4940.1270.210二因子模型4 395.5727705.7090.6350.6370.6110.1110.120三因子模型2 994.3307683.8990.7760.7600.7770.0870.087四因子模型2 263.3547652.9590.8490.8500.8380.0720.083五因子模型1 591.0597612.0910.9160.9170.9100.0540.050五因子+方法因子1 504.1517212.0860.9210.9220.9100.0530.086

注:LAD=领导愤怒表达,POS=组织支持感,WA=职场焦虑,CPE=创新过程投入,ZN=正念,下同。单因子:LAD+ POS+ WA+ CPE+ ZN,二因子:LAD+ CPE、POS+ WA+ ZN,三因子:LAD、POS+ WA+ ZN、CPE,四因模型:LAD、POS+ WA、CPE、ZN,五因子:LAD、POS、WA、CPE、ZN

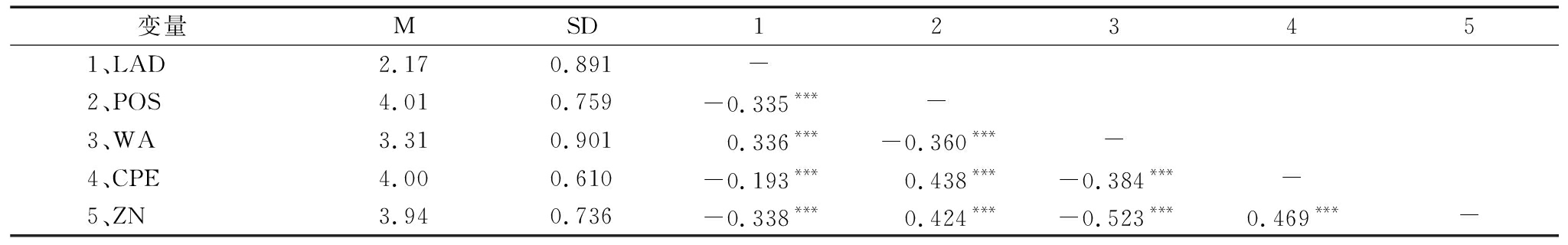

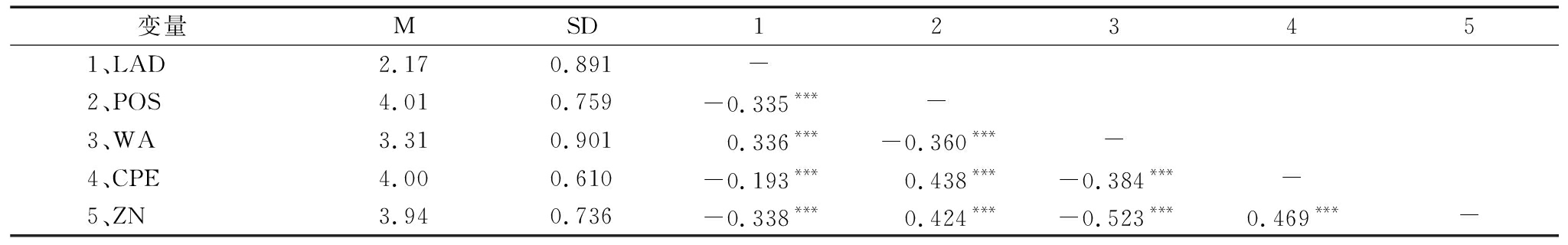

3.3 描述性统计与相关性分析

表3列出了不同变量均值、标准差及Pearson相关系数。相关分析结果表明:①领导愤怒表达与员工创新过程投入显著负相关(r=-0.193,p<0.001);②领导愤怒表达与组织支持感显著负相关(r=-0.335,p<0.001),组织支持感与员工创新过程投入显著正相关(r=0.438,p<0.001);③领导愤怒表达与员工职场焦虑显著正相关(r=0.336,p<0.001),职场焦虑与员工创新过程投入显著负相关(r=-0.384,p<0.001);④组织支持感与员工职场焦虑显著负相关(r=-0.360,p<0.001);⑤正念与领导愤怒表达(r=-0.338,p<0.001)、职场焦虑(r=-0.523,p<0.001)显著负相关,与组织支持感(r=0.424,p<0.001)、创新过程投入(r=0.469,p<0.001)显著正相关。变量相关性检验结果初步验证了本研究假设,为后续检验奠定了基础。

表3 变量均值、标准差与相关性系数

变量MSD123451、LAD2.170.891-2、POS4.010.759-0.335***-3、WA3.310.9010.336***-0.360***-4、CPE4.000.610-0.193***0.438***-0.384***-5、ZN3.940.736-0.338***0.424***-0.523***0.469***-

注:***P<0.001,**P<0.01,*P<0.05,下同

3.4 假设检验

3.4.1 中介模型检验

本研究采用结构方程模型进行假设检验。首先,对领导愤怒表达影响员工创新过程投入的主效应予以检验。主效应结构方程模型的拟合度指标良好(χ2/df=2.976, RMSEA= 0.072, SRMR=0.041, CFI=0.952, IFI=0.952, TLI=0.942),标准化路径系数为负且显著(β=-0. 15,p<0. 001),说明领导愤怒表达对员工创新过程投入具有显著负向影响,假设H1得到进一步支持。

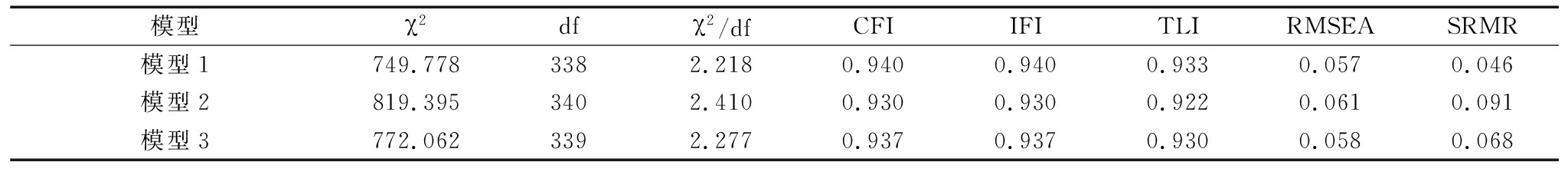

在前述分析的基础上,继续采用结构方程模型检验中介模型。首先通过比较各种嵌套竞争模型确定最优中介模型,然后在结构方程模型分析的基础上结合Bootstrap法验证中介作用的显著性。考虑到多重中介模型有3种不同形式:纯链式中介模型、并列中介模型和复合中介模型[48],本研究首先建立以领导愤怒表达为自变量,员工创新过程投入为因变量,组织支持感和职场焦虑为链式多重中介变量的假设模型1(见图2),然后在假设模型1的基础上建立嵌套竞争模型2和嵌套竞争模型3。模型2删除领导愤怒表达——职场焦虑,以及组织支持感——员工创新过程投入路径,转换为完全链式中介模型;模型3删除组织支持感——职场焦虑路径,转换为并列中介模型。从表3可知,模型2和模型3的拟合度降低,相关指标未达标,表明假设模型1为最优模型。同时,通过对比模型间的卡方值变化是否显著进一步确定最优模型:当Δχ2的差异显著时,拟合程度更好的复杂模型为最优模型,反之,简洁路径模型为最优模型。结果显示,相比模型2和模型3,模型1的卡方值变化显著(Δχ2(2)=69.617,p<0.05;Δχ2(1)=22.283,p<0.05),再次表明原假设模型1是最优模型(模型1的路径标准化系数如图2)。因此,领导愤怒表达不仅分别通过组织支持感、职场焦虑间接影响员工创新过程投入,还通过先降低组织支持感、后促进职场焦虑水平升高,最终影响员工创新过程投入。

表4 结构方程模型拟合指数

模型χ2dfχ2/dfCFIIFITLIRMSEASRMR模型1749.7783382.2180.9400.9400.9330.0570.046模型2819.3953402.4100.9300.9300.9220.0610.091模型3772.0623392.2770.9370.9370.9300.0580.068

注:模型1=假设中介模型,模型2=完全链式中介模型,模型3=并列中介模型

接下来,在结构方程模型分析基础上结合Bootstrap法,对组织支持感和职场焦虑的链式多重中介作用进行检验,最优中介模型运行结果及Bootstrap检验结果如图2、表5所示。由此可知,①领导愤怒表达——组织支持感的路径系数(β=-0.32,p<0.001)、组织支持感——员工创新过程投入的路径系数(β=0.38,p<0.001)均显著,且组织支持感在领导愤怒表达与员工创新过程投入间的中介作用显著(β=-0.12,p<0.05),Bootstrap的置信区间为[-0.202,-0.070],未包含0,假设H2得证;②领导愤怒表达——职场焦虑的路径系数(β=0.29,p<0.001)、职场焦虑——员工创新过程投入的路径系数(β=-0.32,p<0.001)均显著,且职场焦虑在领导愤怒表达与员工创新过程投入间的中介作用显著(β=-0.09,p<0.05),Bootstrap的置信区间为[-0.152,-0.046],未包含0,假设H3得证;③组织支持感—职场焦虑的路径系数显著(β=-0.27,p<0.001),且组织支持感、职场焦虑在领导愤怒表达与员工创新过程投入间的链式中介效应显著(β=-0.03,p<0.05),Bootstrap的置信区间为[-0.057,-0.008],未包含0,假设H4得到支持。同时,领导愤怒表达——创新过程投入的路径系数不显著(β=0.03,p>0.05),直接效应的Bootstrap置信区间为[-0.078,0.138],包含0,因此组织支持感、职场焦虑在领导愤怒表达与员工创新过程投入间起完全多重链式中介作用。相较中介效应,两条独立中介路径的差异不显著(95%的Bootstrap置信区间包含0),说明这两条独立中介路径的中介效应相当,而链式中介路径和两条独立中介路径的中介效应差异显著(95%的Bootstrap置信区间不包含0),即两条独立中介路径的中介效应强于链式中介路径的中介效应。

表5 中介效应及Bootstrap分析结果

路径标准化的间接效应估计95%的置信区间下限上限总间接效应-0.243-0.345 -0.170 M1=LAD→POS→CPE-0.121-0.202 -0.070 M2=LAD→WA→CPE-0.094-0.152 -0.046 M3=LAD→POS→WA→CPE-0.027-0.057-0.008D1=M3-M10.0940.0350.180D2=M3-M20.0670.0180.126D3=M1-M2-0.027-0.1150.053

3.4.2 调节作用检验

本研究利用潜变量调节效应模型估计的无约束估计法验证正念的调节作用[49],并参考stride等[50]提出的被调节的链式中介模型算法进行假设检验。首先,构建正念和职场焦虑的调节项观察指标。由于潜变量正念和职场焦虑的观察指标数量不一致,因此去掉正念因子负荷较低的3个观察指标;其次,采用题项打包策略各自形成4个观察指标,中心化后按照乘积指标“大配大、小配小”的原则构建正念与职场焦虑调节项的观察指标[51],共构建4个乘积观察指标;最后,将调节项和调节变量放入最优中介模型中,模型拟合良好(χ2/df=1.993, RMSEA=0.051, CFI=0.915, IFI=0.916, TLI=0.909)。数据运行结果显示:正念与职场焦虑的交互项对创新过程投入的预测作用显著(β=0.12,p<0.05),说明正念显著调节了职场焦虑与创新过程投入的关系。

为了更直观、清晰地显示调节效果,本研究将样本分为高正念组和低正念组(正念的均值加减一个标准差),绘制正念调节效应图,如图3所示。结果表明,当正念水平较低时,职场焦虑对创新过程投入的负向影响较显著(β =-0.26,p<0. 05);当正念水平较高时,职场焦虑对创新过程投入的负向影响不显著(β =-0.14,p >0. 05)。这说明员工正念缓解了职场焦虑对创新过程投入的负向影响,且该负向影响只对正念水平较低的员工有显著作用。

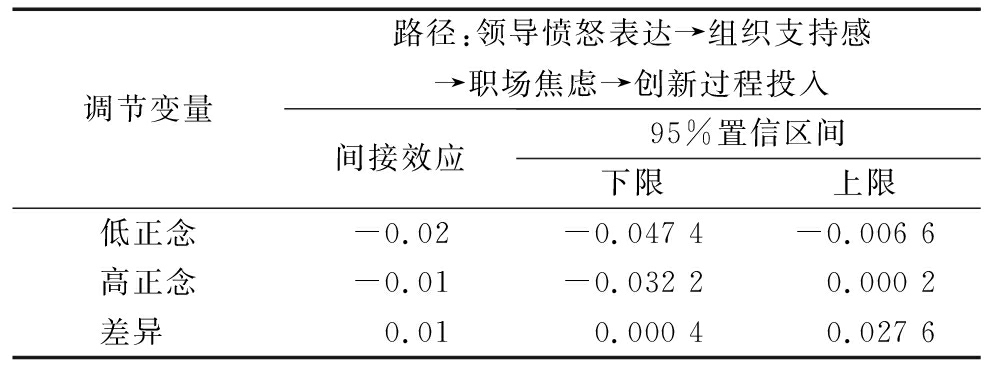

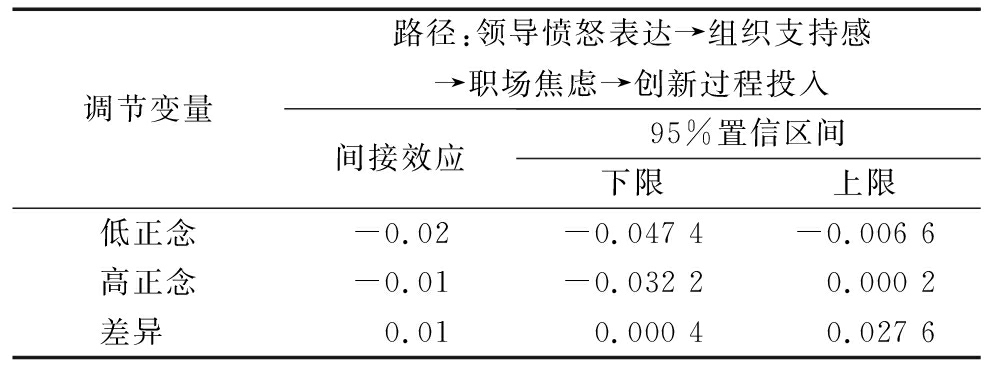

进一步检验被调节的链式中介效应。本研究采用Hayes[52]提出的系数乘积法,即检验中介变量与调节项路径系数乘积的显著性进行判断分析。同时,采用Edwards & Lambert[53]提出的差异分析法,对中介效应差异的显著性作进一步验证。检验结果表明:在领导愤怒表达通过组织支持感与职场焦虑影响创新过程投入的链式中介效应里,中介变量与调节项的路径系数乘积(a1×d1×b3)为0.01(p <0.05),说明正念对该链式的中介效应存在显著调节作用。在表6 中,当正念水平较低时(均值减一个标准差),领导愤怒表达通过组织支持感与职场焦虑影响创新过程投入的链式中介效应值为-0.02 (p<0.001),95% 的Bootstrap置信区间不包含0,为[-0.047 4,-0.006 6],说明链式中介效应显著;当正念水平较高时(均值加一个标准差),领导愤怒表达通过组织支持感与职场焦虑影响创新过程投入的链式中介效应值为-0.01 (p>0.05),95%的Bootstrap 置信区间包含0,为[-0.032 2,0.000 2],说明链式中介效应不显著。同时,正念水平较低与正念水平较高时链式中介路径的间接效应值存在显著差异(p<0.05,CI [0.000 4,0.027 6]),说明员工正念缓解了组织支持感、职场焦虑在领导愤怒表达与创新过程投入间的链式中介作用,即链式中介效应只对正念水平较低的员工有显著影响,假设H5得到数据支持。

表6 被调节的链式中介效应检验结果

调节变量路径:领导愤怒表达→组织支持感→职场焦虑→创新过程投入间接效应95%置信区间下限上限低正念-0.02 -0.047 4 -0.006 6 高正念-0.01 -0.032 2 0.000 2 差异 0.01 0.000 4 0.027 6

注:低正念:均值减1个标准差,高正念:均值加1个标准差

4 结论与讨论

4.1 研究结论

本研究立足中国文化情境,基于EASI模型,结合情绪认知评价理论,分析了组织支持感、职场焦虑分别在领导愤怒表达与员工创新过程投入间的中介作用以及链式中介作用,并探讨了员工正念的调节作用。研究结论如下:①中国组织情境下的领导愤怒表达对员工创新过程投入具有负向影响;②组织支持感、职场焦虑在中国组织情境下的领导愤怒表达与员工创新过程投入间起链式多重中介作用。这说明:第一,领导愤怒表达可以通过降低组织支持感间接负向影响员工创新过程投入;第二,领导愤怒表达可以通过增加职场焦虑间接负向影响员工创新过程投入;第三,领导愤怒表达可以通过先降低员工组织支持感,后增加职场焦虑,最终间接负向影响员工创新过程投入;③员工正念通过缓解职场焦虑对创新过程投入的负向影响,进而调节组织支持感与职场焦虑的链式中介作用。对于低正念员工而言,领导愤怒可以通过组织支持感和职场焦虑的链式中介作用对创新过程投入产生负向影响,但是对高正念员工而言,该负向影响的链式中介作用不显著。这是因为员工的正念水平越高,他们拥有的自我调节资源就越多,能够更好地应对由领导愤怒导致的组织支持感降低和职场焦虑升高等不良心理体验,并不会显著受到他们的消极影响,从而导致该负向影响的链式中介作用不显著。

4.2 理论意义

(1)通过探讨中国组织情境下领导愤怒表达对员工创新过程投入的影响,丰富了领导愤怒表达结果变量研究和本土化研究。领导愤怒表达作为组织实践中的高发场景,对员工影响极大,但是目前有限的研究多基于西方组织情境,且缺少对员工创新能力影响的探讨。本研究结合中国组织情境下领导愤怒表达特点,通过实证分析,检验了中国组织情境下领导愤怒表达对员工创新过程投入的阻碍作用,进一步证实了领导愤怒表达的消极影响,扩展了其结果变量研究和本土化研究。

(2)通过探讨组织支持感和职场焦虑的链式多重中介作用,为领导愤怒表达影响员工创新过程投入提供了一个更加动态和完整的作用路径机制,并使EASI模型和情绪认知评价理论成为后续探讨中国组织情境下领导愤怒表达后果和员工创新前因的理论基础。本研究以EASI模型为研究框架,验证了组织支持感和职场焦虑的中介作用,不仅揭示了领导愤怒表达和员工创新过程投入间的中介变量,还为EASI模型贡献了特定的认知和情绪影响路径。同时,以往研究在应用EASI模型时很少关注认知与情绪路径关系[9]。本研究通过整合情绪认知评价理论,验证了“消极刺激(领导愤怒表达)—认知反应(组织支持感)—情感反应(职场焦虑)—行为结果(员工创新过程投入)”过程在解释领导愤怒表达与员工创新过程投入间发挥链式中介作用的有效性,对认知与情绪路径关系研究进行了补充,扩展了EASI模型,为后续相关研究提供了理论基础。

(3)通过探讨正念对领导愤怒表达影响员工创新过程投入的调节作用,为领导愤怒表达影响员工创新过程投入贡献了新的边界条件。在以往研究中,正念多见于心理学领域,但实际上其对个体情绪、认知和行为等具有显著影响[39]。本研究顺应组织行为学和心理学交互的研究趋势[39],将正念引入组织情境,充分探究正念对本研究模型的调节作用,从个体调节系统视角丰富了领导愤怒表达作用于员工创新过程投入的边界条件研究。

4.3 实践启示

(1)注重优化领导者愤怒表达策略。本研究有助于促使管理者认识领导者愤怒情绪对员工创新过程投入的危害,进而有利于管理者提前干预。具体而言:①通过在一般领导培训中设立愤怒表达模块,进行愤怒表达训练[54],从而实现领导效能最大化;②通过设计相应的招聘和胜任制度,避免选择或留用具有愤怒倾向或特质的领导者。

(2)注重提高员工的组织支持感并降低员工职场焦虑。管理者可以通过调控员工的组织支持感和职场焦虑水平削弱领导愤怒表达对员工创新过程投入的负向影响。具体而言:①设计相应的培训课程(如技能提升、心理素质培养等)、建立相应的员工援助基地(如心理健康室、健身室等),以及定期举办相应的文娱活动和竞赛等对员工可能出现的消极心理进行干预,帮助员工增强组织支持感,减少职场焦虑;②从长远来说,建立积极向上、开放的企业文化和氛围更为关键,能够更加有效地改善员工心理状态[31]。

(3)注重提高员工正念水平。管理者可以通过提高员工正念水平削弱领导愤怒表达、职场焦虑等消极经历的负面影响。具体而言:①通过正念训练提高员工正念水平。其中,正念认知疗法和正念减压法是正念训练中的常用方法,组织可以适当采用这些技术和方法[39];②通过相应的组织培训、文化认同和鼓励等让员工认识到正念的重要性,从而使员工能够自觉进行正式或非正式的正念训练,以此促进正念水平提高。

4.4 研究局限与未来展望

本研究局限与展望如下:①研究数据属于横截面数据,很难真正排除变量间的反向因果关系。因此,未来研究可以采取纵向设计,例如日记法与经验取样法等揭示变量间的因果关系;②本研究主要针对个体层次,虽然采取了控制同源误差的措施,但无法完全消除其影响。未来研究可使用多来源数据,以此减小同源误差;③工作场所中的领导情绪对员工心理、行为的影响极其复杂多变,本研究仅探讨了组织支持感和职场焦虑在领导愤怒表达负向影响创新过程投入的线性中介机制以及低正念水平的边界条件。未来研究可以从更广视角出发,深入探讨领导愤怒表达和员工创新过程投入间的其它线性或非线性作用机制以及更多的边界条件,从而更加全面地反映二者关系。

参考文献:

[1] WANG L, RESTUBOG S, SHAO B, et al. Does anger expression help or harm leader effectiveness? the role competence-based versus integrity-based violations and abusive supervision [J]. Academy of Management Journal, 2018,61(3):1050-1072.

[2] CHI N W, HO T R. Understanding when leader negative emotional expression enhances follower performance: the moderating roles of follower personality traits and perceived leader power [J]. Human Relations, 2014, 67(9):1051-1072.

[3] SHAO B. Moral anger as a dilemma? an investigation on how leader moral anger influences follower trust [J]. The leadership ouarterly, 2018, 30(3):365-382.

[4] TEPPER B J, HENLE C A. A case for recognizing distinctions among constructs that capture interpersonal mistreatment in work organizations [J]. Journal of Organizational Behavior, 2011, 32(3):487-498.

[5] KONING L F, VAN KLEEF G A. How leaders' emotional displays shape followers′ organizational citizenship behavior [J]. The Leadership Quarterly, 2015, 26(4): 489-501.

[6] REITER-PALMON R, ILLIES J J. Leadership and creativity: understanding leadership from a creative problem-solving perspective [J]. Leadership Quarterly, 2004, 15(1):1-77.

[7] MIRON-SPEKTOR E, EFRAT-TREISTER D, RAFAELI A, et al. Others′ anger makes people work harder not smarter: the effect of observing anger and sarcasm on creative and analytic thinking [J]. Journal of Applied Psychology, 2011, 96(5):1065-1075.

[8] 冯彩玲.工作场所领导愤怒的有效性及其作用机制[J].心理科学进展, 2019, 27(11):1917-1928.

[9] VAN KNIPPENBERG D, VAN KLEEF G A. Leadership and affect:moving the hearts and minds of followers [J].The Academy of Management Annals, 2016, 10(1): 799-840.

[10] 严瑜,吴艺苑,郭永玉.基于认知和情绪反应的工作场所无礼行为发展模型[J].心理科学进展, 2014, 22(1):150-159.

[11] SCHIRDA B, NICHOLAS J A, PRAKASH R S. Examining trait mindfulness, emotion dysregulation, and quality of life in multiple sclerosis [J]. Health Psychology, 2015, 34(11): 1107-1115.

[12] GIBSON D E, CALLISTER R R. Anger in organizations: review and integration [J]. Journal of Management, 2010, 36(1): 66-93.

[13] 张光磊,杨依蓝,李铭泽,等.领导愤怒与员工主动性行为——一个非线性关系的检验[J].经济管理,2019,41(10):108-122.

[14] (美)戴维·迈尔斯(David G Myers).社会心理学[M]. 侯玉波,乐国安,张智勇,等,译.北京:人民邮电出版社, 2006.

[15] 马学谦. 领导的愤怒对员工任务绩效的影响:内部工作动机的中介作用及归因风格的调节作用[D].广州:暨南大学,2016.

[16] 刘嫦娥,胡姝敏,玉胜贤,等.基于敌意认知和控制点作用的上级无礼行为对员工创新行为的影响研究[J].管理学报,2017,14(9):1315-1323.

[17] 冯镜铭,刘善仕.领导者情感的研究述评[J].外国经济与管理,2018,40(2):93-104.

[18] ZHANG X, BARTOL K M. Linking empowering leadership and employee creativity: the influence of psychological empowerment, intrinsic motivation, and creative process engagement [J]. Academy of Management Journal, 2010, 53(1):107-128.

[19] 刘丽丹,王忠军.领导情绪传染的原因及其影响[J].领导科学,2019,35(6):52-54.

[20] YOUNG H R, GLERUM D R, WEI W, et al. Who are the most engaged at work?a meta-analysis of personality and employee engagement [J]. Journal of Organizational Behavior, 2018, 23(7):18-31.

[21] 刘嫦娥,戴万稳.工作场所无礼行为研究综述[J].管理学报,2012,9(7):1092-1097.

[22] 张丽华,朱金强,冯彩玲.员工创新行为的前因和结果变量研究[J].管理世界,2016,32(6):182-183.

[23] EISENBERGER R, ARMEL S, REXWINKEL B, et al. Reciprocation of perceived organizational support [J]. Journal of Applied Psychology, 2001, 86(1): 42-51.

[24] 吴婷,张正堂.LMX对员工组织支持感知与情绪枯竭的影响——LMX差异化的调节作用[J].经济管理,2017,39(8):105-117.

[25] 包艳,廖建桥.权力距离研究述评与展望[J].管理评论,2019,31(3):178-192.

[26] 孙卫敏, 吕翠. 组织支持感与员工敬业度关系[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2012, 14(4): 67-73.

[27] 刘嫦娥,黄杰,谢玮,等.上级无礼行为对员工工作投入的影响机制研究[J].管理学报, 2019,16(9):1344-1352.

[28] 陈倩倩,樊耘,李春晓.组织支持感对员工创新行为的影响研究——目标导向与权力动机的作用[J].华东经济管理,2018,32(2):43-50.

[29] 顾远东,周文莉,彭纪生.组织支持感对研发人员创新行为的影响机制研究[J].管理科学,2014,27(1):109-119.

[30] MCCARTHY J M, TROUGAKOS J P, CHENG B H. Are anxious workers less productive workers? it depends on the quality of social exchange[J].Journal of Applied Psychology, 2016, 101(2): 279-291.

[31] CHENG B H, MCCARTHY J M. Understanding the dark and bright sides of anxiety: a theory of workplace anxiety [J].Journal of Applied Psychology, 2018,103(5):537.

[32] 毛伊娜,潘然,张伟.构建职场排斥三方互动的理论模型——社会平衡理论的视角[J].心理科学进展,2020,28(2):191-205.

[33] SCHWARZMLLER T, BROSI P, WELPE I M. Sparking anger and anxiety: why intense leader anger displays trigger both more deviance and higher work effort in followers [J]. Journal of Business Psychology, 2017(3):1-17.

[34] WEISS H M, CROPANZANO R. Affective events theory: a theoretical discussion of the structure, causes and consequences of affective experiences at work [J]. Research in Organizational Behavior, 1996, 18:1-74.

[35] LAVELLE J J, RUPP D E, BROCKNER J. Taking a multifoci approach to the study of justice, social exchange, and citizenship behavior: the target similarity model [J]. Journal of Management, 2007, 33(6):841-866.

[36] FRIEDMAN R S, FORSTER J. The effects of approach and avoidance motor actions on the elements of creative insight [J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2000, 79: 477-492.

[37] 倪昌红,叶仁荪,黄顺春,等.工作群体的组织支持感与群体离职:群体心理安全感与群体凝聚力的中介作用[J].管理评论,2013,25(5):92-101.

[38] BROWN K W, RYAN R M, CRESWELL J D. Mindfulness: theoretical foundations and evidence for its salutary effects [J]. Psychological Inquiry, 2007, 18(4):211-237.

[39] 张静,宋继文,王悦.工作场所正念:研究述评与展望[J].外国经济与管理, 2017, 39(8): 56-70+84.

[40] WADLINGER H A, ISAACOWITZ D M. Fixing our focus: training attention to regulate emotion [J]. Personality and Social Psychology Review, 2011, 15(1): 75-102.

[41] LIANG L H, BROWN D J, FERRIS D L, et al. The dimensions and mechanisms of mindfulness in regulating aggressive behaviors [J]. Journal of Applied Psychology, 2017,103(3):281-299.

[42] GOOD D J, LYDDY C J, GLOMB T M. Contemplating mindfulness at work: an integrative review [J]. Journal of Management, 2016, 42(1):877-880.

[43] LONG E C, CHRISTIAN M S. Mindfulness buffers retaliatory responses to injustice: a regulatory approach [J]. Journal of Applied Psychology, 2015, 100(5): 1409-1422.

[44] FORGAYS D G, FORGAYS D K, SPIELBERGER C D. Factor structure of the state-trait anger expression inventory [J]. Journal of Personality Assessment, 1997, 69(3): 497-507.

[45] SHANOCK L R, EISENBERGER R. When supervisors feel supported: relationships with subordinates perceived supervisor support, perceived organizational support, and performance [J]. Journal of Applied Psychology, 2006, 91(3): 689-695.

[46] BROWN K W, RYAN R M. The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being [J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2003, 84(4): 822-848.

[47] 周浩,龙立荣.共同方法偏差的统计检验与控制方法[J].心理科学进展,2004,12(6): 942-942.

[48] 陈文沛.关系网络与创业机会识别:创业学习的多重中介效应[J].科学学研究, 2016,34(9): 1391-1396.

[49] 吴艳,温忠麟,林冠群.潜变量交互效应建模:告别均值结构[J].心理学报, 2009, 41 (12): 1252-1259.

[50] STRIDE C B, GARDNER S, CATLEY N, et al. Mplus code for the mediation, moderation, and moderated mediation model templates from andrew hayes' PROCESS analysis examples[EB/OL]. Http:// www. Figureit-out. org.uk, 2015.

[51] 吴艳,温忠麟,侯杰泰,等.无均值结构的潜变量交互效应模型的标准化估计[J].心理学报,2011,43(10):1219-1228.

[52] HAYES A. Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis [J]. Journal of Educational Measurement, 2013, 51(3):335-337.

[53] EDWARDS J R, LAMBERT L S. Methods for integrating moderation and mediation: a general analytic framework using moderated path analysis [J]. Psychological Methods, 2007, 12(1):1-22.

[54] EDELMAN P J, VAN KNIPPENBERG D. Training leader emotion regulation and leadership effectiveness [J]. Journal of Business and Psychology, 2017, 32(6): 747-757.

(责任编辑:胡俊健)

![]()