(1. 武汉大学 经济与管理学院,湖北 武汉 430072;2. 厦门大学 经济学院,福建 厦门 361005;3.广东金融学院 行为金融与区域实验室,广东 广州 510521)

0 引言

在当前中国经济下行压力增大,人口红利逐渐消弭的新经济阶段,创新驱动发展作为谋求经济结构性转型、推动经济高质量发展的关键,其重要性不言而喻。自党的十八大首次提出创新驱动发展战略以来,技术创新就成为经济社会发展中的热点领域。习近平总书记指出,要把创新摆在国家发展全局的核心位置。十九大报告进一步强调,创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。特别地,企业作为技术创新的主体力量,颇受政学业界关注。然而,需要注意的是,创新具有明显外部性特征,市场自主的校正力量有其明显边界约束;同时,技术创新作为一种高风险、高投入的活动,在无形之中为企业研发积极性提升设置了天花板[1],为政府机构介入与调控提供了理论依据和现实需要。政府机构在驱动企业技术创新上有多重手段,主要包括补贴、税收优惠、产业政策等方式,其中财政科技支出作为最直接的政府财政调控手段[2],引发学术界广泛关注。

财政科技支出对技术创新的影响效果究竟如何?对此,学术界尚未形成较为一致的看法。有学者认为,财政科技支出对推动创新发展有显著激励作用[3-4],财政科技支出能够为企业提供有效的资源支撑并实现风险分摊;也有学者秉持相反的理念,认为财政科技支出不仅会滋生政企寻租行为,还会因政府无法掌握技术演进的完全信息而扭曲经济个体的技术创新决策[5],最终折损企业创新效率。

现有文献虽然就财政科技支出—企业技术创新进行了相应探索,强调财政科技支出应当具有精准支持导向(如重点扶持高技术企业等),但依旧忽略了企业个体层面结构特征可能带来的创新驱动效果差异。易言之,政府部门在引导创新过程中,其财政资源最应该投向那些市场进入意愿较小却拥有较大市场潜能的企业(如正处在技术研发阶段的企业),才能彰显财政支持手段的市场失灵校正和杠杆带动效应。财政科技支出不单应当更加关注有技术创新潜能的企业,还应对企业不同发展阶段特色进行精准识别,例如财政科技支出应当更加关注企业成长期,方能展现事半功倍的创新驱动效应[6]。然而,企业不同生命周期下财政支出介入及其效果异质性多被研究文献所忽略。尽管根据梁莱歆等[7]的研究,发现随着生命周期推移(成长期→成熟期→衰退期),企业技术创新投入(R&D)所释放的效力是依次递减的,但简单将该结论移至财政科技支出研究中极有可能导致偏误。毕竟,企业研发投入(R&D)、政府财政科技支出在投入主体、行为决策和效果反馈回路上差别迥异。因此,财政科技支出在不同生命周期下的企业创新驱动效应有待深入考察。

更重要的是,财政科技支出作为政府支出体系中的一个子集,与政府意志有着十分密切的关联。事实上,财政科技支出策略制定和落实都离不开地方政府(甚至是天然具备了政府意志):地方政府既有可能会引导财政科技支出,大力扶植“短平快”的创新项目以粉饰业绩,从而忽视长远创新发展;也有可能调动资源促进企业进行创新竞争,以推动经济高质量发展。不难发现,“经济—政治”因素相互交织联结是影响微观经济主体(创新)决策的最普遍情形,对于转型期的中国经济而言更是如此。然而,现有文献对此解构并不充分,忽略政府行为因素无疑导致“财政科技支出—企业技术创新”范式产生显著遗漏变量问题。

鉴于此,本文创新之处在于:第一,在财政科技支出—企业技术创新范式中,重点引入生命周期概念,能够更好地识别出财政科技支出的有效性、针对性和可优化空间,同时能够更准确地为财政科技支出导向提供有力的政策建议;第二,在原有研究框架中,进一步嵌入地方政府激励结构因素,进而从政府制度层面出发,探讨财政科技支出和企业技术创新之间可能存在的耦合与悖反关系,为理解当前财政科技支出提供一个合乎中国国情逻辑的论证框架和经验证据,对我国财政支出结构优化大有裨益。

1 文献梳理与理论分析

部分学者认为,财政科技支出促进企业自主创新能力提升,这种促进作用多可归纳为直接渠道和间接效应。一方面,政府可以通过直接的科技投入作用于企业内部,直接促进企业技术创新水平提高;另一方面,财政科技支出在基础性和前沿性研究上的投入可以产生正外部性,降低企业研发风险并发挥杠杆作用,诱导企业加大研发投入力度,从而促进企业技术创新水平提高。财政科技支出对特定企业的支持,在某种程度上可看作是政府部门对该企业(技术创新)的认可,也可对市场起到一定的认证和引导作用,从而进一步驱动企业技术创新活动。进一步地,有学者发现,这种积极作用存在时滞性,其在动态时间序列上很可能存在一定的叠加特征,并且这种积极作用有明显异质性特征[8]。财政科技支出想要发挥应有的(创新驱动)效力,必然需要一定量的规模支撑,更需要财政科技支出的使用在结构上倾注努力。

当然,也有学者提出不同的观点。政府对企业的科技补贴只具有一定的短期效用,意味着财政科技支出效果存在明显边界约束。政府对研发相关补贴与资助带来的积极影响存在一个适度区间,超过了这个界限,激励效果会被弱化[9]。甚至有学者认为,财政科技支出将会挤出企业技术创新。一方面,这种挤出效应可能因政府科技投入而倾向于某些研发项目,企业可能据此调整研发计划,放弃未获得资助的科研项目,进而产生挤出效应;另一方面,随着政府财政科技支出增加,市场上对研发创新资源需求增强,从而抬高要素价格,进而挤出企业技术创新[10]。此外,政府作为非市场主体,政府对创新的目标偏好与企业存在较大差异,例如政府可能存在远期偏好,因而不利于企业当期研发创新。同时,政府作为非市场主体与市场研发活动可能存在脱节、政策滞后性以及腐败等问题,均可能扭曲对创新的激励效应。

由此观之,财政科技支出对创新研发究竟是促进作用还是挤出效应占据主导仍未得到一致结论,可能是因为以往研究主要集中于对财政科技支出作用方向的探讨,忽视了企业异质性分析。作为财政科技支出的主要接收方,企业生存发展状态差异直接影响财政科技支出对创新的作用效果。笼统地将所有企业看作同质个体显然难以得到精确结论,因此,只有针对企业发展经营状态进行讨论,才能得到更加准确的结论。按照企业发展经营状态,可以将其分为生命体不同的生存发展时期。也就是说,可以将企业类比为生命体,具有从出生到死亡的完整生命周期。目前,学术界一般将企业生命周期划分为:创业期、成长期、成熟期以及衰退期[11]。处于不同生命周期的企业通常具有不同的特征。对成长期企业来说,其具有更强的扩张意愿和投资需求[12],然而处于发展前期的企业规模较小,融资约束较大[13,14]。因此,此时企业虽然有较强的科研积极性以及创新能力[15],然而其自身资金窘境仍然可能导致企业被迫搁置研发项目,因而政府对企业的资金支持显得尤为重要。政府在企业发展前期给予精准扶植,支持引导处于发展前期的企业进行研发创新,进而更好地发挥财政科技支出的功效。随着企业规模逐渐扩大,资金更加充裕,融资约束降低,企业进入成熟期[16-17]。然而,企业随着市场份额稳定,创新扩张意愿往往下降。此时,如果政府能够发挥引导作用,成熟期企业就能够发挥资金技术优势,提升自身技术创新能力。最后,企业生命周期最后一阶段即为衰退期,处在这一时期的企业往往经营困难,成长性急剧下降,逐步走向凋敝[18]。衰退期企业生存尚且困难,研发创新活动更加难以开展。由此观之,处于不同生命周期的企业,其创新情况有很大不同,忽略其差异而采用一刀切方式分析财政科技支出的效应显然是不准确的。只有针对不同阶段企业给予不同考量,才能更好地厘清财政科技支出的创新效应。

以上研究主要集中于财政科技支出的接收者——企业层面,忽略了财政科技支出的主导方——政府行为的异质性。具体来说,政府作为财政科技支出的管理者,对财政科技支出数量及结构有着决定性影响。因此,从政府行为模式角度出发,考察财政科技支出的创新效应可以得到更加严谨的结论。自晋升锦标赛理论提出以来,这种围绕GDP增长而展开竞争的政府行为模式已经得到诸多讨论[19]。政府基于GDP增长这一目标,往往倾向于短平快项目,不愿意倾注精力于高投资、高风险、长周期的研发创新活动。因此,财政科技支出可能更多倾注于那些已经成熟且获利可能性较高的研发活动,如此一来,可能会挤出企业技术创新[20]。存在市场失灵的基础性和前沿性创新领域无人问津,此时政府财政科技支出充当了“攫取之手”。然而,随着经济发展,政府行为模式也发生变化,政府不再单一为增长而努力,而是开始追求经济高质量发展,出现了为创新而开展竞争[21]。不同竞争行为模式是政府在不同经济发展形势下的选择,随着经济发展,为了摆脱资源与环境等约束,政府转向追求内涵式增长,推动企业技术创新也是应有之义。此时,政府可能更加关注有利于当地公共福利的研发创新,对基础性和前沿性等创新领域加以支持引导,完善市场创新能力。在当前经济环境下,政府财政科技支出究竟是立足于为增长而竞争还是为创新而竞争尚缺乏详实可靠的讨论。因此,在财政科技支出的创新效应分析框架中,纳入政府行为函数至关重要。本文旨在从企业生命周期角度出发,将政府意志嵌入分析,厘清财政科技支出的创新效应。

2 研究设计

2.1 数据来源

本文采取宏微观相结合的方法进行研究,样本时间段为2007—2017年。微观层面数据包括公司专利申请数据、企业财务数据等,相关数据来自CSMAR数据库以及WIND数据库。同时参考既有文献,对数据进行相关处理:首先,剔除在样本期间退市企业,剔除ST以及金融行业公司样本;第二,为了保证样本的可靠性,观测样本在研究期间内不出现中断,只保留5年及以上连续出现的公司样本;第三,剔除当年进行IPO的企业样本。经过处理后,本文最终研究样本共包括17 004个观测值。此外,为了避免异常值干扰,对变量进行1%的Winsorize处理。最后,本文宏观数据来自国家统计局官方网站(http://www.stats.gov.cn/)。

2.2 变量定义

2.2.1 被解释变量

创新变量组(Pat)。以往经典研究文献偏好将企业研发投入水平(R&D)作为企业技术创新活跃度(或创新能力)的测度指标。但在最新研究中,这种研究手法被逐步替代。这是因为企业技术创新活动是一种高风险活动,在投入大量研发资源后,有可能面临失败风险,从而导致研发投入产出绩效为零(或说转化率较低)。因此,企业研发投入水平(R&D)只能说是企业技术创新能力形成的“必要不充分条件”。叶显等[22]也强调企业研发投入只能作为企业技术创新活动的“中间”指标,若将其作为企业技术创新能力的“终极”测度指标可能产生较大的高估风险。鉴于此,本文借鉴相关文献,以企业专利数量作为企业技术创新能力的代理变量。

值得一提的是,企业专利创新也存在技术含金量上的层次差异,若简单地将所有不同层次的专利放在同一平面上,将不利于激发企业技术创新主观能动性。黎文靖、郑曼妮[23]进一步对这类数据进行如下处理:首先,计算出企业整体专利创新状况(Patent,发明专利+实用新型专利+外观设计专利),进而采用分类办法将企业技术创新活动分为实质性技术创新活动与非实质性技术创新活动。其中,实质性技术创新活动通过企业发明专利创新进行测度(Pati),非实质性技术创新活动则采用Patud表示(实用新型专利+外观设计专利)。值得一提的是,实质性技术创新同非实质性技术创新存在较大的技术含量差异,能够更好地识别出企业创新层次与创新行为差异。

2.2.2 核心解释变量

财政科技支出强度(TFI)。借鉴吴非等(2017)的研究,考虑到绝对量指标的局限性,本文采用财政科技支出的相对指标。具体来说,本文利用财政科技投入占GDP的比重衡量财政科技支出强度。可以推测,财政科技支出强度越大,当地企业研发创新就越能得到有效支持,因而可能对其创新产生促进作用。

2.2.3 企业生命周期变量

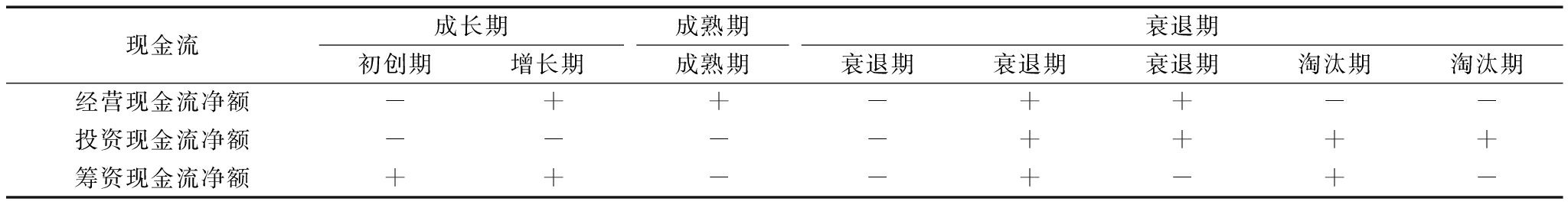

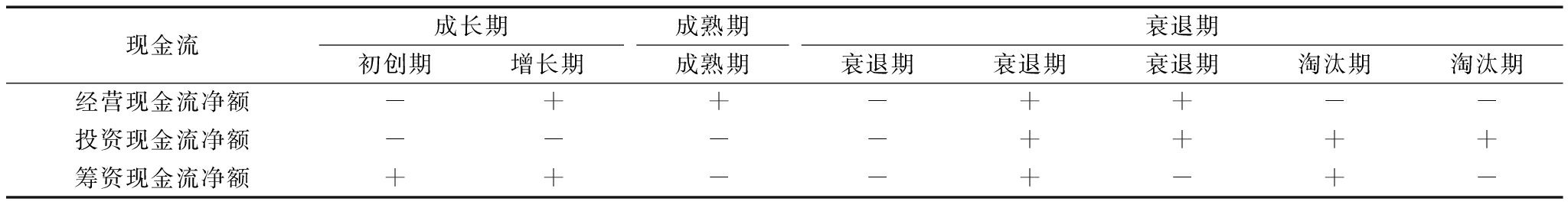

生命周期变量(Life Cycle)。目前,学术界关于企业生命周期的界定标准不一,但总体而言可以分为以下3类:单一变量分析方法、财务综合指标方法以及现金流模式方法。本文选用现金流量法测度企业生命周期,主要是因为相比其它两种方法,现金流量的方法通过经营、投资、筹资这几类现金流净额反映企业不同阶段的增长速度、盈利能力等信息,具有实操性更强、客观性较高的优点[24]。具体来说,本文将企业生命周期分为成长期、成熟期和衰退期,具体结果详见表1。

表1 企业在不同生命周期阶段的现金流特征组合

现金流成长期初创期增长期成熟期成熟期衰退期衰退期衰退期衰退期淘汰期淘汰期经营现金流净额-++-++--投资现金流净额----++++筹资现金流净额++--+-+-

2.2.4 控制变量

根据既有文献,本文加入一系列企业技术创新影响变量,主要包括企业年龄(Age)及其二次项、资产负债率(Lev)、股权集中度(CRS,第一大股东集中度)、企业总资产(Asset)、营业收入(Income)、净利润增长率(NPG)、资本密集度(C-density,总资产与营业收入之比)、董事长与总经理兼任情况(C-M,兼任取“1”,否则为“0”)以及审计意见(Opin,审计单位出具标准无保留意见取“0”,否则为“1”)。详细数据结构见表2。

表2 描述性统计结果

变量名称样本数平均值标准差最小值最大值Lnpatent17 0041.500 81.598 306.035 5Lnpati17 0041.024 71.281 005.164 8Lnpatud17 0041.093 71.419 805.560 7TFI17 0040.042 90.014 80.016 10.097 1Age17 0042.683 30.387 31.386 33.367 3Lev17 0040.441 90.201 60.050 00.854 9CRS17 00435.385 414.88 98.946 574.295 0Lnasset17 00422.115 41.247 219.839 725.938 2Lnincome17 00421.468 31.401 018.518 525.414 6C-density17 0041.117 80.449 30.321 82.591 3NPG17 0047.036 50.002 67.020 77.047 4C-M16 7460.217 60.412 601Opin17 0040.015 10.121 801

2.3 模型设定

为了分析财政科技支出对企业技术创新的影响,本文设定模型(1)。

LnPatit=α+β1TFIit-1+∑ΦCV+εit

(1)

其中,专利数量LnPat为被解释变量。本文以企业当年度所申请的专利数为测量依据,包括企业专利总数(Lnpatent)、实质创新专利数(Lnpati)以及非实质创新专利数(Lnpatud)。TFI为本文核心解释变量企业财政科技支出,在控制变量组CV中,包括企业年龄(Age)及其二次项、资产负债率(Lev)、股权集中度(CRS)、企业总资产(Asset)、营业收入(Income)、净利润增长率(NPG)、资本密集度(C-density)、董事长与总经理兼任情况(C-M)以及审计意见(Opin)。为了避免异常值的扰动,本文对变量进行1%的Winsorize处理,对非比值型变量进行对数化处理。鉴于企业技术创新产出可能存在的时滞性问题,对核心解释变量取滞后一期。当然,这也能在一定程度上克服反向因果的内生性扰动。

3 实证结果及经济解释

3.1 基准回归

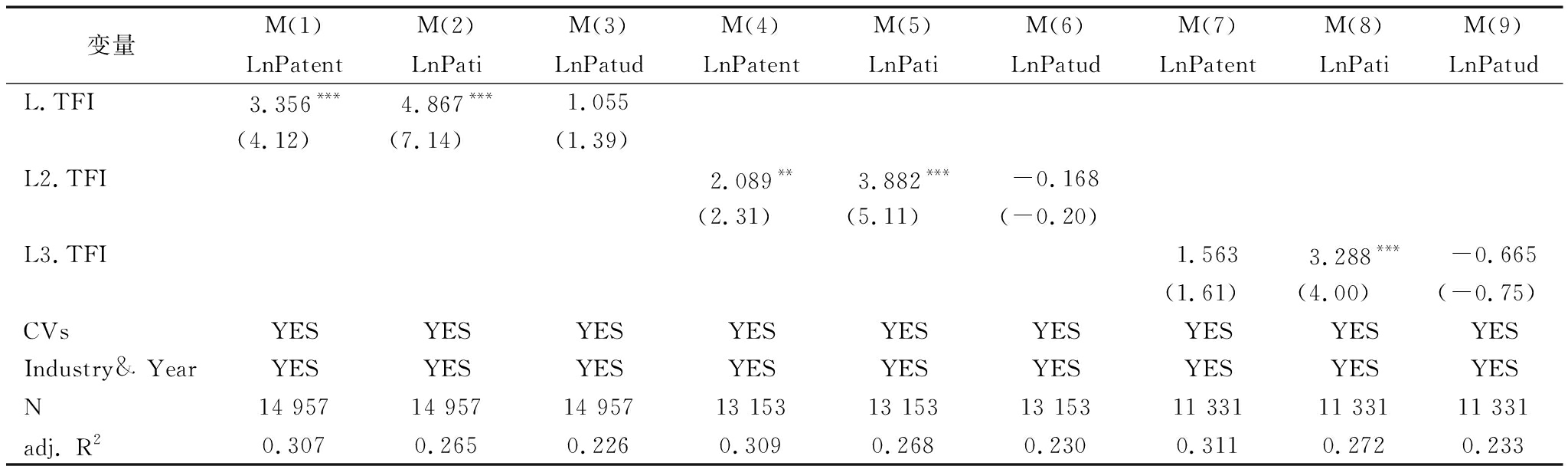

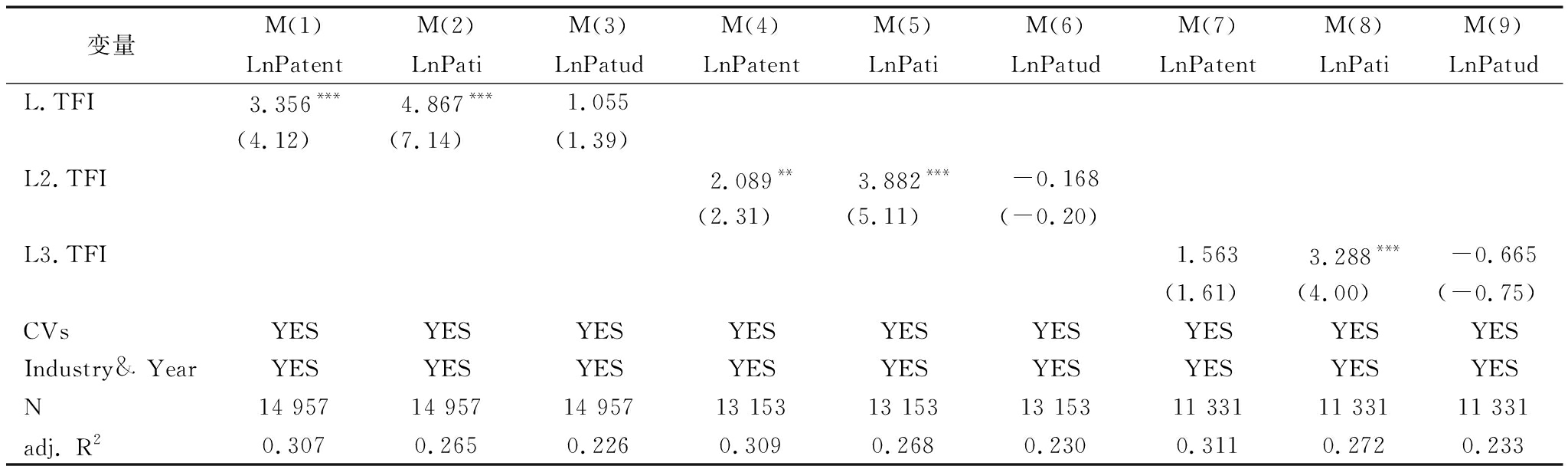

表3为财政科技支出对企业技术创新影响的基准回归结果。结果显示,政府财政科技支出对企业整体创新有显著正向作用。进一步,这种创新激励存在着结构性差异。具体来说,财政科技支出指标(L.TFI)对专利总数以及实质性技术创新活动有显著激励作用(均通过了1%的显著性检验),但是对低端专利的影响并不显著(M(3)中,t值仅为1.39),说明财政科技支出对创新整体的促进作用主要是通过对实质性技术创新(LnPati)的激励实现的,低端专利(LnPatud)在整体创新水平提升过程中没有产生贡献。由此,财政科技支出对创新展现出结构性驱动作用。在此基础上,财政科技支出对企业技术创新的影响是否长期有效?因此,本文对模型M(4)-M(9)进行回归,进一步将核心被解释变量进行滞后2期、3期处理。结果发现,滞后2期的财政科技支出指标(L2.TFI)依旧对专利总数和实质性技术创新活动有正向影响;在滞后3期,L3.TFI仅对实质性技术创新活动有促进作用(系数为3.288且通过了1%的统计显著性检验)。尽管随着时间推移,财政科技支出对企业技术创新的驱动作用可能有所下降,但这种政府专项性科研支出依旧对企业核心创新能力具有显著影响,侧面为前文的“结构性”创新驱动作用提供了经验佐证。

其可能原因在于:第一,政府财政科技支出对企业的资助能够直接增加企业研发投入。如政府研发投入补贴等旨在促进企业技术创新水平提升的财政科技支出项目,对企业技术创新存在正向激励作用[25];第二,财政科技支出对创新可能还存在杠杆效应。创新的外溢性以及高风险性使得私人研发效率较低,财政科技支出有利于大力推进基础性研究,降低企业后续研发风险,从而撬动企业技术创新活动,因而对企业技术创新有积极影响;第三,在当前经济降速换挡的大背景下,仅依靠简单要素投入的粗放型增长方式已经难以维系强有力的经济增长,政府开始大力谋求经济增长方式转变。在创新驱动转型战略框架下,地方政府有足够的动机调整财政支出方案,使其更符合创新驱动发展要求。财政科技支出作为政府扶植创新的重要手段,其支出结构和导向愈发转向实质性创新领域。一方面,政府加大了对企业技术创新活动的甄别和审查力度,针对技术创新层次有差异的企业活动实行差别化管理(投入实质性创新领域,从低端创新领域有序撤出);另一方面,政府甄选行为也向市场传递了积极信号,引导市场投资者更加关注企业核心竞争力构建,促进企业实质性创新水平提升,抑制策略性创新[26]。综上所述,财政科技支出增加对企业技术创新水平提升有显著促进作用,并且主要激励的是企业实质性创新产出,而非低质量的策略性创新产出。

表3 财政科技支出与企业技术创新:基准回归结果

变量M(1)LnPatentM(2)LnPatiM(3)LnPatudM(4)LnPatentM(5)LnPatiM(6)LnPatudM(7)LnPatentM(8)LnPatiM(9)LnPatudL.TFI3.356***4.867***1.055(4.12)(7.14)(1.39)L2.TFI2.089**3.882***-0.168(2.31)(5.11)(-0.20)L3.TFI1.5633.288***-0.665(1.61)(4.00)(-0.75)CVsYESYESYESYESYESYESYESYESYESIndustry& YearYESYESYESYESYESYESYESYESYESN14 95714 95714 95713 15313 15313 15311 33111 33111 331adj. R20.3070.2650.2260.3090.2680.2300.3110.2720.233

注:***、**、*分别代表在1%、5%、10%的显著性水平;括号中是经过稳健标准误调整的t值,下同

尽管上述分析对财政科技支出的创新效应进行了探讨,但仍忽略了企业内在生命周期结构特征的影响。对此 ,在表4的实证回归中纳入企业生命周期变量,进一步分析财政科技支出对于企业技术创新的影响。在成长期企业样本中(M(1)-M(3)),财政科技支出对实质性技术创新活动具有显著正向激励作用,对于低端专利的回归系数则并不显著(t值仅为1.39),意味着财政科技支出能够显著促进成长期企业实质性创新,同时并未掺杂过多低质量创新。在成熟期样本中(M(4)-M(6)),财政科技支出显著促进了成熟期企业实质性技术创新以及整体创新,对于低端专利的作用并不显著,说明财政科技支出在企业成熟期的创新驱动效应巨大,从而通过实质性技术创新活动增益带来整体创新活动向好。最后3列则为衰退期样本(M(7)-M(9)),财政科技支出对实质性创新活动的影响仅在边缘(10%)上显著。

可以看到,在引入企业生命周期后,财政科技支出对于企业技术创新活动有促进作用的整体核心结论并没有发生改变,并且在成长期和成熟期仍存在结构性驱动效应,即促进了企业实质性创新而未增加低端创新,但其对衰退期的企业技术创新未产生显著影响。具体来看,成长期企业有较强的创新动机,以求在激烈的市场竞争中得以生存。然而,资金匮乏往往使得这类企业在技术创新活动上有心无力,此时财政科技支出的介入可以解决其资金困境,分摊创新风险,从而提升成长期企业技术创新产出成功概率和回报预期。对于成熟期企业,其有较为充裕的资金支持,具有较好的创新基础,其创新自主性可能降低。此时,政府财政科技支出的介入将诱导企业加强(实质性)创新,进一步向市场传递良好的信号,带动市场对企业进行有效监督,从而展现出一定的杠杆和市场引导作用。衰退期企业往往面临严重的经营难题,成长空间急剧压缩,创新意愿不够强烈。此时,政府财政科技支出难以发挥作用,企业发展颓势仅靠财政科技支出难以阻止。更重要的是,中国政府的支出和补贴政策更多是“后向型”的,更关注企业能否实现相应的(创新)产出回报,而衰退期企业无论是主动意愿还是客观基础条件都难以达到要求,因而难以获得足够(财政科技)支持。因此,只有将财政科技资金更多地投入到成长期及成熟期企业,才能实现政府干预的精准制导,高效发挥财政科技支出的创新效应,推动企业实质性创新水平提升。引入企业生命周期后,相关结论与表3结果一致,并且可以从生命周期视角解读出更多结构化信息,这对于当前政府财政科技支出政策评估和优化具有借鉴价值。

表4 财政科技支出、企业生命周期与企业技术创新

变量M(1)LnPatentM(2)LnPatiM(3)LnPatudM(4)LnPatentM(5)LnPatiM(6)LnPatudM(7)LnPatentM(8)LnPatiM(9)LnPatudL.TFI1.8464.000***-0.3013.533**5.676***0.5283.5433.969*1.917(1.49)(3.83)(-0.26)(2.44)(4.72)(0.39)(1.16)(1.76)(0.66)CVsYESYESYESYESYESYESYESYESYESIndustry& YearYESYESYESYESYESYESYESYESYES生命周期成长期成熟期衰退期N6 7166 7166 7165 0505 0505 0502 0542 0542 054adj. R20.3020.2620.2180.2910.2580.2130.3450.2950.262

3.2 分样本回归结果

客观来看,前文研究对“财政科技支出—企业技术创新”范式进行了检验,为理解二者关系提供了一定的经验素材。值得强调的是,这种检验仍旧存在一定偏差。其中一个典型问题是:一方面,不同类型企业在面对同样强度的财政科技支持时会出现差异化的技术创新产出效果;另一方面,政府财政科技支出对于不同属性的企业可能会存在一定的支持偏差。鉴于此,有必要从企业异质性角度进行更详尽的讨论。本文就企业的国有企业产权属性和战略性新兴产业属性进行分组检验,以期得到更为准确且具有针对性的研究结论。

因此,表5按照企业所有制类型进行异质性讨论(依循表4的思路,将企业界分为“成长期→成熟期→衰退期”三大阶段),Panel A代表国有企业样本回归结果,研究发现,财政科技支出强度系数大多不显著,仅M(5)通过了5%的显著性检验,说明财政科技支出对国有企业的创新激励作用不足。在Panel B中,财政科技支出则展现出了截然不同的创新驱动效应:L.TFI几乎在非国有企业各生命周期都展现出良好的促进效果。财政科技支出对于实质性技术创新的系数显著为正,对低端专利的影响则始终不显著,意味着财政科技支出的结构性促进了非国有企业技术创新,即推动非国有企业实质性创新的同时,没有增加低端创新。本研究认为,国有企业与非国有企业之所以具有如此差异,主要原因可能在于:一方面,较非国有企业,国有企业自身资源禀赋较为充裕(能够凭借国有信誉链条获取更多乃至超额资源),而非国有企业往往存在较强的融资约束问题,以至于其在研发创新方面有心无力[27]。因此,财政科技支出对国有企业难以发挥较大影响,相反其可以解决非国有企业资金缺口、风险分担和市场认可等问题,故出现较好的创新驱动效果[28]。另一方面,政府财政科技支出作为政府干预手段,其施加于国有企业的手段(如政府给予的资金补贴)可能加剧国企原本就存在的资源冗余,导致国企代理问题愈加严重,反而不利于国企创新[29]。因此,随着财政科技支出的增加,国企创新水平并未得到显著提升。

表6为基于生命周期视角的“战略性新兴企业—非战略性新兴企业”异质性分析结果。在战略性新兴行业样本中(Panel A),财政科技支出对于成长期企业的低端创新有显著抑制效果(系数为负且通过了1%的显著性检验),说明政府财政科技支出在战略性新兴企业成长期起到了良好的引导效果,即能够引导企业更加关注核心创新力形成,应逐步退出那些无助于企业核心竞争力(特别是对于战略性新兴产业而言)的低质量创新,腾出更多资源和空间服务于高端技术创新活动。这种创新活动的“减法”对于资源紧缺、风险承担度较高的成长期企业而言,显得尤为重要。在成熟期,财政科技支出对于战略性新兴企业有较为积极的影响,在增加实质性创新的同时而未增加低端创新。由此可见,财政科技支出对于战略性行业创新发挥了重要作用,在成熟期能够提供良好的引导,避免企业将过多资源消耗在低端创新上。在表5的非战略性产业样本中(Panel B),财政科技支出强度在成长期的强劲驱动力(在3种层次的技术创新活动中都为正值且显著)却在成熟期显得后继乏力(L.TFI的t值最高仅为1.57),其原因在于,战略性新兴行业是知识密集型行业,对社会经济发展有着重要的战略支撑作用,政府对其关注度更高,也更偏向于通过财政方式给予科学支持。非战略性行业与此不同,技术创新本身并非这类企业的立身之本,尽管政府财政科技引导能够在初始阶段带来一定的创新增益效果,但由于经营导向差异,后续并不能维系其创新动能,政府财政科技支出的创新驱动效应逐渐式微。综上所述,财政科技支出在战略性新兴行业中表现出持续创新驱动作用,而在非战略性新兴行业中仅在企业发展前期有显著效果。

表5 财政科技支出、企业生命周期与创新:国有企业-非国有企业

Panel A:国有企业M(1)LnPatentM(2)LnPatiM(3)LnPatudM(4)LnPatentM(5)LnPatiM(6)LnPatudM(7)LnPatentM(8)LnPatiM(9)LnPatudL.TFI0.8702.786*-0.4171.6363.532**-0.1323.7464.036*2.950(0.50)(1.88)(-0.25)(0.81)(2.08)(-0.07)(1.32)(1.70)(1.09)CVsYESYESYESYESYESYESYESYESYESIndustry& YearYESYESYESYESYESYESYESYESYES生命周期成长期成熟期衰退期N32773 2773 2772 5222 5222 5221 2271 2271 227adj. R20.3380.3090.2670.3450.3140.2720.3790.3460.295Panel B:非国有企业M(1)LnPatentM(2)LnPatiM(3)LnPatudM(4)LnPatentM(5)LnPatiM(6)LnPatudM(7)LnPatentM(8)LnPatiM(9)LnPatudL.TFI3.021*5.950***-0.5977.134***9.291***2.0358.739***9.161***4.461(1.71)(3.97)(-0.36)(3.35)(5.18)(1.02)(3.04)(3.77)(1.64)CVsYESYESYESYESYESYESYESYESYESIndustry& YearYESYESYESYESYESYESYESYESYES生命周期成长期成熟期衰退期N3 4393 4393 4392 5282 5282 5281 0781 078 1078adj. R20.2440.2020.1670.2180.1890.1550.3010.2340.223

表6 财政科技支出、企业生命周期与创新:战略性新兴行业-非战略性新兴行业

Panel A:战略性新兴行业M(1)LnPatentM(2)LnPatiM(3)LnPatudM(4)LnPatentM(5)LnPatiM(6)LnPatudM(7)LnPatentM(8)LnPatiM(9)LnPatudL.TFI-1.0492.517-4.771***1.3664.489**-2.8022.6961.7771.633(-0.56)(1.57)(-2.70)(0.63)(2.43)(-1.39)(0.80)(0.61)(0.51)CVsYESYESYESYESYESYESYESYESYESIndustry& YearYESYESYESYESYESYESYESYESYES生命周期成长期成熟期衰退期N3 5193 5193 5192 6832 6832 6831 1241 1241 124adj. R20.1020.1130.0950.1240.1330.1120.1810.1900.159Panel B:非战略性新兴行业M(1)LnPatentM(2)LnPatiM(3)LnPatudM(4)LnPatentM(5)LnPatiM(6)LnPatudM(7)LnPatentM(8)LnPatiM(9)LnPatudL.TFI2.848*3.312***3.300**2.6644.2541.4905.1045.386*3.088(1.80)(2.61)(2.27)(1.38)(1.57)(0.85)(1.60)(2.05)(1.04)CVsYESYESYESYESYESYESYESYESYESIndustry& YearYESYESYESYESYESYESYESYESYES生命周期成长期成熟期衰退期N3 1973 1973 1972 3672 3672 3671 1811 0641 181adj. R20.3680.3120.3010.3450.3130.2880.3650.2880.283

4 财政科技支出与政府激励结构:为增长而竞争?为创新而竞争?

抽象来看,世界各国财政科技支出在强度和结构上具有不同的要求。从上述角度看,中国财政科技支出导向同其它国家财政科技支出并不存在显著差异,但就落实财政科技支出主体和该主体面临的激励方面,中国财政科技支出政策独具特色。具体来看,财政科技支出本身蕴含着强烈的政府意志。作为财政科技支出的主要规划者,地方政府意志及行为对财政科技支出使用方向、结构和效力释放具有重要影响。为了在原有财政科技支出研究框架中更好地刻画出这种影响,本文借鉴周黎安的区际间政府竞争理念加以描述。一方面,区际间地方政府可能更加关注GDP的锦标赛式竞争,在这种导向下,地方政府运用财政科技支出可能会出现一定的偏差(以GDP增长为重心而非以科技为重心),导致地方政府财政运用以“为增长而竞争”为标杆;另一方面,随着经济增长转型理念深入人心,高质量发展下的导向偏好逐步转变,“为创新而竞争”的新变化、新要求逐步渗入地方政府的发展理念和行为之中,基于上述情境的财政科技支出可能会更加关注如何驱动微观经济主体的创新行为。为全景式刻画这种理念转变,本文将上述两类政府行为偏好嵌入原有分析框架之中。

如何精准测度这两类导向差别迥异的地方政府行为?本文结合周黎安的“晋升锦标赛”理论与叶显等的研究方法,从地方GDP总量竞争和技术创新竞争两大角度考察政府激励导向,具体测度方法为:根据企业所属省份所在地区板块的GDP(总专利授权数)增长率均值减去所属省份GDP(总专利授权数)增长率所得差额,进而得到代表政府的经济压力激励(GDP-Press)和创新压力激励(Innov-Press)。该指标的内在涵义在于:若该差额>0,则意味着该省的经济(创新)绩效并不理想,政府官员所面临的晋升概率就越低,因而必然驱使政府官员主动作为。

表7以“为增长而竞争”为核心思路,考察财政科技支出的创新驱动效应差异。在较大的GDP竞争压力下(Panel A),财政科技支出对成长期和成熟期的企业技术创新并未产生显著影响,不论是实质性创新抑或是策略性创新都是如此。在GDP竞争压力较小的情况下(Panel B),财政科技支出强度对实质性技术创新活动的回归系数在成长期及成熟期企业均显著为正,财政科技支出对企业技术创新的结构性促进效用得以体现。出现这种差异,可能是由于在高强度GDP竞争压力下,政府倾注更多精力于经济增长,在这种为增长而竞争的理念下,只能放松对科技方面的支持。在GDP竞争压力较小的地区,地方政府驱动自身资源服务短期经济总量增长的冲动会在一定程度上得到缓解,从而为财政科技支出的有效使用打开了通道。财政科技支出在不被政府偏好过度干扰的条件下,依旧展现出了较强的驱动作用。

表7 财政科技支出、企业生命周期与创新:为增长而竞争

Panel A:GDP竞争压力大M(1)LnPatentM(2)LnPatiM(3)LnPatudM(4)LnPatentM(5)LnPatiM(6)LnPatudL.TFI-1.1610.378-4.096-0.2183.180-4.410(-0.40)(0.15)(-1.49)(-0.07)(1.23)(-1.48)CVsYESYESYESYESYESYESIndustry& YearYESYESYESYESYESYES生命周期成长期成熟期N1 4361 4361 4361 1681 1681 168adj. R20.3370.2660.2320.2970.2810.237Panel B:GDP竞争压力小M(1)LnPatentM(2)LnPatiM(3)LnPatudM(4)LnPatentM(5)LnPatiM(6)LnPatudL.TFI2.9974.950**0.4739.134***7.457***7.123**(1.05)(2.05)(0.18)(2.71)(2.65)(2.27)CVsYESYESYESYESYESYESIndustry& YearYESYESYESYESYESYES生命周期成长期成熟期N2 0502 0502 0501 4161 4161 416adj. R20.3040.2620.2260.2990.2560.212

表8以“为创新而竞争”为核心思路,延续表7的实证检验脉络,结果发现,在地方创新增长压力较大时(Panel A),财政科技支出对企业实质性创新活动有显著正向驱动作用(系数均至少通过了5%的显著性检验),由此对企业核心竞争力形成大有裨益。在地方创新增长压力较小时(Panel B),财政科技支出对成长期企业的创新驱动效果似乎并不稳健(L.TFI对实质性和非实质性技术创新活动的影响仅通过了10%的显著性检验)。对于成熟期企业而言,尽管财政科技支出驱动了企业整体技术创新活动(系数为7.309,通过了5%的显著性检验),但这种创新增益似乎仅是低端专利增长带来的(系数为7.791,亦通过了1%的显著性检验),财政科技支出对实质性技术创新活动的影响十分微弱(t值仅为0.89),说明地方创新压力较小时所驱动的企业技术创新很有可能是“泡沫性创新”。本文认为,当“为创新而竞争”成为地方政府的重要工作标杆时,地方政府会更加关注如何调动资源服务企业乃至区域技术创新活动,合理使用财政科技无疑是一个重要路径。一方面,地方政府可以通过加大财政科技支出强度提升微观经济主体的创新动能;另一方面,地方政府也可以对财政科技支出使用结构和方向进行调整,将有限的资源投入到企业最需要财政支持的阶段(如成长期)。必须注意的是,当政府面临的创新竞争压力较小时,财政科技支出对成长期企业技术创新难以发挥作用,不但不能促进实质性创新产出增加,反而带来策略性创新增加,甚至导致创新泡沫。这可能与政府放松审查与监督有关(由此极有可能滋生企业策略性迎合行为),会衍生出更多低端创新。综上所述,在“为创新而竞争”导向下,财政科技支出的确能够激励企业技术创新水平结构性提升。

5 结语

5.1 结论

本文利用2007—2017年A股上市公司数据,基于企业生命周期视角,探讨政府财政科技支出对企业技术创新的影响。厘清针对处于不同生命周期的企业,财政科技支出的创新效应有何区别,并将政府行为函数纳入研究框架,进一步拓展了原有研究视角。

(1)政府财政科技支出对企业技术创新具有显著积极影响。进一步,财政科技支出对企业技术创新的促进作用更多地表现在实质性创新领域,对策略性创新无显著影响,也就是说,财政科技支出的创新效应存在明显结构性特征。这种结构性特征也说明了目前财政科技支出的有效性,政府通过上述方式对创新的驱动表现出明显的优越性。

(2)在企业生命周期的不同阶段,财政科技支出也表现出不同的作用。在企业发展前期,如成长期和成熟期,财政科技支出的结构性创新优势仍然存在。但在衰退期,财政科技支出已经无法对企业技术创新发挥显著作用。因此,对于处在不同生命周期的企业不能一概而论,政府干预的有效性存在显著差异,财政科技支出展现出对企业不同发展阶段的识别作用。

(3)对不同性质企业,财政科技支出也展现出差异性。财政科技支出对非国有企业以及战略性新兴行业企业裨益良多,同时,这种积极作用在企业成长期以及成熟期尤为显著。由此,企业属性异质性差异扮演着十分重要的作用。一方面,这种差异表明财政科技支出能够引导市场发展,特别是在新兴技术发展方面发挥重要作用;另一方面,财政科技支出对非国有企业的促进作用表明,其对市场上处于资金劣势企业的支持,弥补了市场失灵。

(4)纳入政府行为意志后,在“为创新而竞争”的前提下,财政科技支出能够更好地发挥其创新效应,对实质性创新的促进作用优于策略性创新。也就是说,此时,财政科技支出的结构性优势仍然存在。然而,在“为增长而竞争”的压力下,财政科技支出不能展现出对企业技术创新的结构性优势。

表8 财政科技支出、企业生命周期与创新:为创新而竞争

Panel A:创新竞争压力大M(1)LnPatentM(2)LnPatiM(3)LnPatudM(4)LnPatentM(5)LnPatiM(6)LnPatudL.TFI4.7216.762**1.3451.5785.621**-0.982(1.55)(2.57)(0.47)(0.50)(2.10)(-0.34)CVsYESYESYESYESYESYESIndustry& YearYESYESYESYESYESYES生命周期成长期成熟期N1 4491 4491 4491 2441 2441 244adj. R20.3010.2510.2250.3080.2770.230Panel B:创新竞争压力小M(1)LnPatentM(2)LnPatiM(3)LnPatudM(4)LnPatentM(5)LnPatiM(6)LnPatudL.TFI5.950**5.816*4.247*7.309**2.3717.791***(2.30)(1.99)(1.72)(2.32)(0.89)(2.61)CVsYESYESYESYESYESYESIndustry& YearYESYESYESYESYESYES生命周期成长期成熟期N1 9061 9061 9061 3591 3591 359adj. R20.2980.2610.2050.2930.2430.206

5.2 政策建议

(1)加大政府财政科技支出力度,释放创新红利,促进企业技术创新水平提升。与发达国家相比,我国财政科技支出稍显不足,难以充分发挥出财政科技支出对企业技术创新的积极影响。因此,加大财政科技支出力度势在必行。一方面增加财政科技支出的绝对规模,另一方面增加财政科技投入的相对规模,对市场释放创新红利的积极信号,引导企业加大研发投入力度。

(2)完善财政科技支出结构,对不同发展阶段的企业精准施策,避免财政科技支出的“一刀切”。实证结果已经证明,财政科技投入对处在不同发展阶段的企业具有明显不同的影响。同时,对于非国有企业以及战略性新兴行业,财政科技投入对创新的结构性优势更为显著。因此,对财政科技支出结构进行调整是充分发挥其作用的应有之义。具体来说,对处于不同发展阶段的企业实行精准扶植,对处于发展前期企业进行资金支持,降低其研发风险。对于成熟期企业,则加大其引导作用,激发其研发积极性,充分发挥企业已有创新研发优势。同时,对于非国有企业以及战略性新兴行业企业进行资金与政策支持,充分调动其研发潜力,发挥其市场优势,从而带动整体创新水平提升。

(3)调整政府行为观念,从追求简单的经济增长转向高质量经济发展,从“为增长而竞争”转变为“为创新而竞争”。在以经济增长为主要导向的经济发展阶段,政府将财政支出倾向于那些多快好省的投资项目有其历史意义。然而,在中国经济发展步入新常态、经济转轨迫在眉睫的当下,政府应转换发展思维,积极提升当地研发创新水平,特别是应倾注更多精力在基础性和前沿性创新领域。换言之,强化地方政府的大局观,规避短视性行为,为长远的高质量发展进行规划,从而弥补市场研发创新的不足。

5.3 不足与展望

本研究旨在借助企业生命周期差异分析视角,解读地方财政科技支出对企业技术创新活动的影响。然而,随着研究的深入,待挖掘因素越来越多,更多问题摆在面前:在生命周期差异视角下,财政科技支出影响企业技术创新的机制路径是什么?如何甄选有效的机制变量以刻画其传导路径?尽管本文识别出地方政府的“为增长而竞争”和“为创新而竞争”两大经典行为,但未来仍可进一步深入研究,如对地方政府经济增长目标管理等进行探讨,对深刻了解地方政府财政制度设计和管理大有裨益。

参考文献:

[1] PRESUTTI M, BOARI C, MAJOCCHI A, et al. Distance to customers, absorptive capacity, and innovation in high-tech firms: the dark face of geographical proximity[J]. Journal of Small Business Management, 2019, 57(2): 343-361.

[2] LINK A N, MORRIS C A, VAN HASSELT M. The impact of public R&D investments on patenting activity: technology transfer at the US Environmental Protection Agency[J]. Economics of Innovation and New Technology, 2019, 28(5): 536-546.

[3] 马嘉楠,周振华.地方政府财政科技补贴、企业创新投入与区域创新活力[J].上海经济研究,2018,35(2):53-60,99.

[4] 林小玲.中国财政科技支出与技术创新——基于金融发展调节效应视角的研究[J].广西财经学院学报,2019,32(4):68-80.

[5] 肖丁丁,朱桂龙,王静. 政府科技投入对企业R&D支出影响的再审视——基于分位数回归的实证研究[J]. 研究与发展管理, 2013, 25(3):25-32.

[6] 陈红,张玉,刘东霞.政府补助、税收优惠与企业创新绩效——不同生命周期阶段的实证研究[J].南开管理评论,2019,22(3):187-200.

[7] 梁莱歆,金杨,赵娜. 基于企业生命周期的R&D投入与企业绩效关系研究——来自上市公司经验数据[J]. 科学学与科学技术管理, 2010, 31(12):11-17.

[8] 吴非,杜金岷,李华民. 财政科技投入支出、地方政府行为与区域创新异质性[J]. 财政研究, 2017,38(11):62-76.

[9] 王宇,汤家红,江静.补贴门槛调整与战略性新兴产业发展[J].中国经济问题,2018,60(4):38-50.

[10] 李李平,王春晖.政府科技资助对企业技术创新的非线性研究——基于中国2001-2008年省级面板数据的门槛回归分析[J].中国软科学,2010,25(8):138-147.

[11] 梁上坤,张宇,王彦超.内部薪酬差距与公司价值——基于生命周期理论的新探索[J].金融研究,2019,62(4):188-206.

[12] 黄宏斌,翟淑萍,陈静楠. 企业生命周期、融资方式与融资约束——基于投资者情绪调节效应的研究[J]. 金融研究, 2016,59(7):96-112.

[13] DODGE H R , ROBBINS F J E. Stage of the organizational life cycle and competition as mediators of problem perception for small businesses[J]. Strategic Management Journal, 1994, 15(2):121-134.

[14] 曹裕,陈晓红,王傅强. 我国企业不同生命周期阶段竞争力演化模式实证研究[J]. 统计研究, 2009,18(1):87-95.

[15] BALASUBRAMANIAN N, LEE J. Firm age and innovation[J].Industrial and Corporate Change, 2008, 17(5): 1019-1047.

[16] HUERGO E. The role of technological management as a source of innovation: evidence from Spanish manufacturing firms[J]. Research Policy, 2006, 35(9):1377-1388.

[17] 罗琦,李辉. 企业生命周期、股利决策与投资效率[J]. 经济评论, 2015,36(2):115-125.

[18] 潘海英,胡庆芳.生命周期视角下企业融资结构与创新水平互动效应研究——基于战略性新兴产业A股上市公司的经验证据[J].南京审计大学学报,2019,16(4):81-92.

[19] 周黎安. 晋升博弈中政府官员的激励与合作——兼论我国地方保护主义和重复建设问题长期存在的原因[J]. 经济研究, 2004,39(6):33-40.

[20] 卞元超,白俊红.“为增长而竞争”与“为创新而竞争”——财政分权对技术创新影响的一种新解释[J].财政研究,2017,38(10):43-53.

[21] 何艳玲,李妮.为创新而竞争:一种新的地方政府竞争机制[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2017,70(1):87-96.

[22] 叶显,吴非,刘诗源.企业减税的创新驱动效应研究——异质性特征、机制路径与政府激励结构破解[J].现代财经(天津财经大学学报),2019,39(4):33-50.

[23] 黎文靖,郑曼妮.实质性创新还是策略性创新——宏观产业政策对微观企业创新的影响[J].经济研究,2016,51(4):60-73.

[24] 王小燕,张俊英,王醒男.金融科技、企业生命周期与技术创新——异质性特征、机制检验与政府监管绩效评估[J].金融经济学研究,2019,34(5):93-108.

[25] 马嘉楠,翟海燕,董静.财政科技补贴及其类别对企业研发投入影响的实证研究[J].财政研究,2018,39(2):77-87.

[26] 郭玥.政府创新补助的信号传递机制与企业创新[J].中国工业经济,2018,35(9):98-116.

[27] WEI S J, XIE Z, ZHANG X. From" made in China" to" innovated in China":necessity, prospect, and challenges[J]. Journal of Economic Perspectives, 2017, 31(1): 49-70.

[28] 夏清华,何丹.政府研发补贴促进企业创新了吗——信号理论视角的解释[J].科技进步与对策,2019,36(21):1-10.

[29] 杨洋,魏江,罗来军. 谁在利用政府补贴进行创新——所有制和要素市场扭曲的联合调节效应[J]. 管理世界, 2015,35(1):75-86.

(责任编辑:张 悦)