0 引言

2021年习近平总书记在两院院士大会上指出要推动科技管理职能转变,赋予科学家更大技术路线决定权和经费使用权[1]。2021年李克强总理在《政府工作报告》中强调要提升科技创新能力,优化项目申报、评审、经费管理,消除科研人员不合理负担[2],同年,李克强总理在国家科学技术奖励大会上指出要深化科研领域“放管服”改革,切实给科研人员松绑减负,体现了国家科研经费管理改革的决心。

目前对于科研经费“包干制”没有统一的定义,其实质是政府在财政性科研项目经费管理中,将科研资金使用自主权更多下放给项目承担单位和项目负责人,减少管理部门的过多干预,对科研经费实施柔性化管理。从制度设计来看,“包干制”有助于打破经费比例的严格管理框架,使科研资金更加符合实际支出需求。从经费管理来看,“包干制”有利于科研经费得到有效统筹,科研项目组可以针对自身研究特点,设计一套合理的经费使用流程,减少不必要的行政审批程序,使职能部门的工作重心更有效地集中在服务监督上。科研经费“包干制”界定了课题承担单位和科研人员的权责,使科研任务与经费使用直接挂钩,在合理权限范围内最大程度提高科研经费利用率,产生最大效益。但在实际推广中产生了一些亟待解决的问题,如部分课题依托单位对放权政策落实不到位[3],落地推广难、科研人员激励缺失[4]、获得感不强等。因此,深入剖析科研经费“包干制”改革的逻辑动因并设计推进机制,对于优化科技资金配置、提高科研经费使用效率、调动科研人员潜能、推动“包干制”落地见效等具有重要意义。

1 文献回顾

近年来国内外关于科研经费管理的研究成果呈逐渐增加趋势,理论界对科研经费管理的关注度日渐提高,相关研究主要集中在以下3个方面。

(1)科研经费资助与管理方式。国外科研经费管理将顶层设计和全面统筹结合起来,管理方式较灵活[5]。如英国与欧盟等采取的类似于“包干制”的资助方式,相对灵活多样[6]。中国长期以来以预算制为主,科研经费管理刚性化、缺乏弹性[7],特别是缺乏对间接费用的科学、合理核算方法,导致经费核算难度较大,弱化了预算执行力对科研经费使用绩效的促进作用[4]。各国科研经费管理方式各有特点,与发达国家相比,中国形式较为单一,表现出控制过多、信任不足,刚性有余、柔性不足,包办过多、包容不够等问题,不符合科研活动规律。

(2)科研经费管理政策演进。国外对于国家科技创新政策的研究起源于Schumpeter(1934)的创新理论,后来关于政策演化的研究主要集中在内容、性质和效力等方面[8],研究方法较为多样。中国科研经费管理政策演变大致经历恢复阶段(1978-1994年)、建立阶段(1995-2005年)、发展阶段(2006-2012年)和健全阶段(2013年至今)4个阶段[9]。目前,中国大多实行以成本为导向的科研经费管理模式,投入驱动型管理模式是其改进的方向[10]。2019年李克强总理提出科研经费“包干制”,将科研经费管理政策演进推向了新阶段。

(3)科研经费管理对创新绩效的影响。在国家实施创新驱动发展战略过程中,有效激发科研人员创新动力和活力显得非常重要[11]。有学者建议通过改变资助机制[12]或改革项目成本补偿机制、提高间接费用比例激励科研人员;也有学者认为改进团队支持计划经费管理,有利于提升绩效水平。相关文献较多关注科研经费管理对创新绩效的影响,但对科研人员激励效应测度关注较少。

从现有文献来看,国外科研经费管理更倾向于弹性化,而中国刚性化特征较为明显。科研管理不同于行政管理,有其自身科学规律,核心是以科研人员为本,但国内对于科研经费管理的研究大多聚焦于预算制管理模式下通过改进和完善管理环节提高科研经费使用效率。政府提出科研经费“包干制”改革就是要切实解决科研人员在科研活动中面对的问题,但目前关于科研经费“包干制”的理论探索较少。因此,本文在既有科研经费管理理论框架的基础上,对科研经费“包干制”改革逻辑动因及推进机制进行深入研究,为科研经费“包干制”改革的进一步推进提供参考意见。

2 科研经费“包干制”改革相关政策演变及逻辑动因

长期以来我国科研项目经费主要采取预算制管理模式,与科研活动的不确定性、未知性等特征不符,已不能满足新时代科研活动的要求。如何根据科研实际需要对科研经费进行“包干”,最大限度激发科研人员内在科研动力和热情是亟需破解的难题。从理论上系统研究科研经费“包干制”改革的逻辑动因,对指导科研经费“包干制”改革实践尤为重要。

2.1 科技体制演变

改革开放后,我国召开首届全国科学大会,科学发展事业从此进入一个新阶段。1985年我国科技体制改革全面启动,迄今为止,改革历程可划分为3个阶段。第一阶段是1985-1996年,改革的主要目标是让科研院所、高校成为科技创新主体,但是,改革的力度和覆盖面相对有限。第二阶段是1996-2006年,改革是为加快建成我国科技创新体系,将科研成果推向产业化,促进“科教兴国”战略发展目标的顺利实现。第三阶段是2006年至今,这一阶段我国不断深化科技体制改革,更加注重科技创新,提出了一系列促进科技体制改革创新的新政策。2021年5月召开的两院院士大会和中国科协第十次全国代表大会上明确提出,“坚持把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”[1],体现出我国加快建成国家创新体系、提高自主创新能力的目标和决心。

2.2 科研经费管理政策演变

为适应科学技术进步,我国实时调整国家科技战略,加快实现科技治理体系和治理能力现代化,加大科研投入,依据科技政策环境变化和科研经费管理目标[13],不断调整国家科研经费管理政策。其可划分为以下4个阶段:

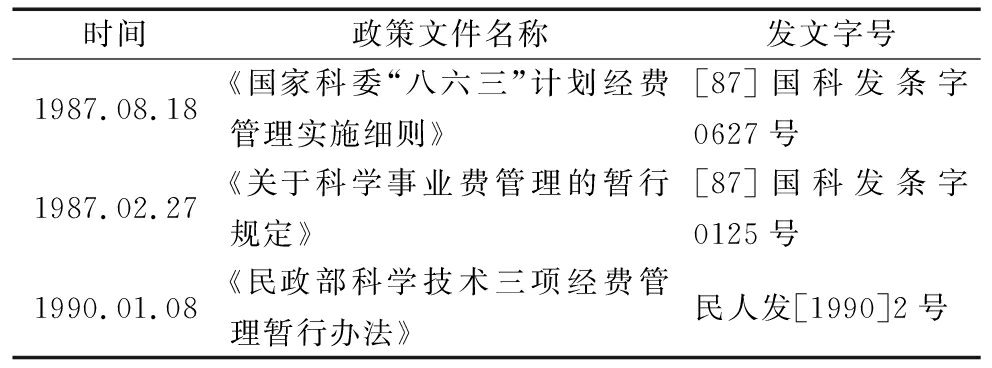

(1)探索阶段(1978-1994年)。在改革开放大背景下,我国政府不断探索合理的科研经费管理政策。

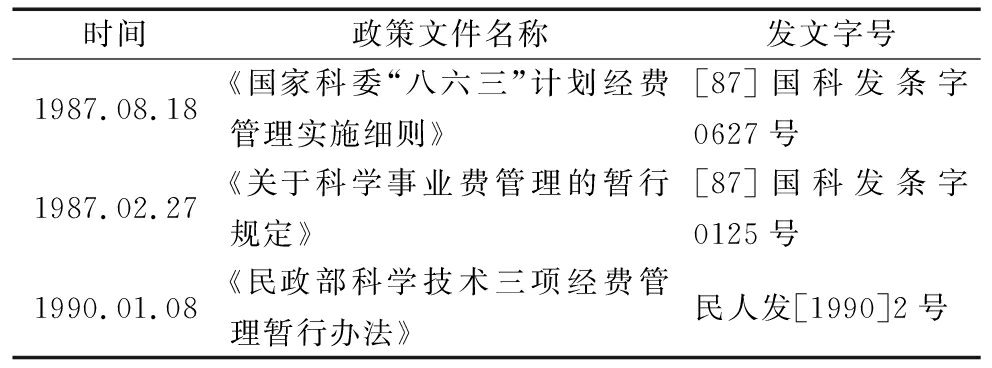

从表1可以看出,改革开放后我国处于科研经费管理探索阶段。总体来看,出台的政策文件数量不多。政策内容主要体现出以下特征:一是适应市场经济特点的同时仍存在计划经济的桎梏;二是突出科研项目经费管理中“专款专用”和“独立核算”的原则[9]。这一时期对科研经费管理政策的探索,为后来制定和完善相关政策奠定了基础。

表1 1978-1994年科研经费管理代表性政策文件

时间政策文件名称发文字号1987.08.18《国家科委“八六三”计划经费管理实施细则》[87]国科发条字0627号1987.02.27《关于科学事业费管理的暂行规定》[87]国科发条字0125号1990.01.08《民政部科学技术三项经费管理暂行办法》民人发[1990]2号

资料来源:通过相关资料整理而得

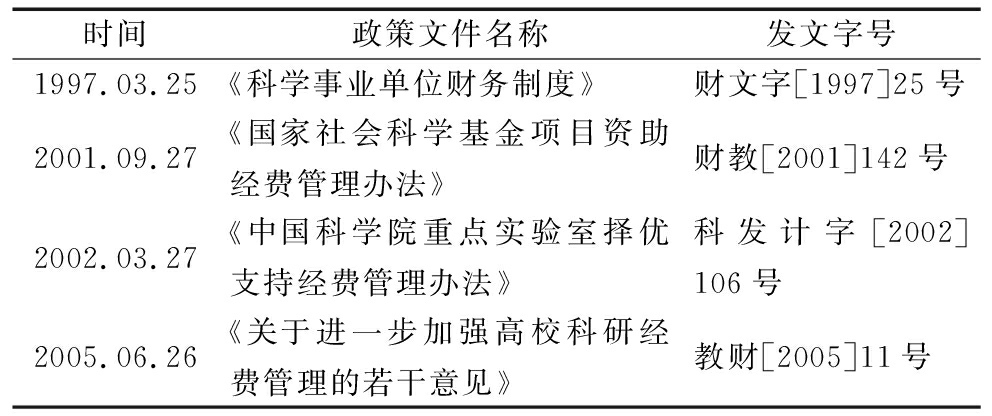

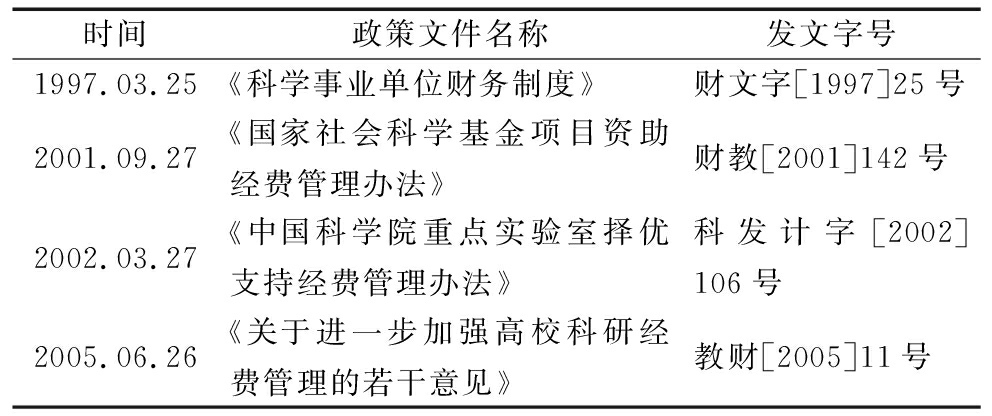

(2)建立阶段(1995-2005年)。1995年5月,全国科学技术大会确立科学技术和教育是振兴国家的手段与基础,将“科教兴国”上升为国家战略。明确科研经费管理是科技发展的必要组成部分,应采用适当方法管理科研经费,这一时期科研经费管理取得了新的成就。

表2 1995-2005年科研经费管理代表性政策文件

时间政策文件名称发文字号1997.03.25《科学事业单位财务制度》财文字[1997]25号2001.09.27《国家社会科学基金项目资助经费管理办法》财教[2001]142号2002.03.27《中国科学院重点实验室择优支持经费管理办法》科发计字[2002]106号2005.06.26《关于进一步加强高校科研经费管理的若干意见》教财[2005]11号

资料来源:通过相关资料整理而得

该阶段逐步建立科研经费管理绩效评估机制,明确提出“科技部和财政部实施绩效考评制度来审核专项经费”,并将考评结果作为重要依据,单位申报专项经费时要接受资格审查[14]。

(3)发展阶段(2006-2012年)。该阶段,我国强调创新发展战略[15],为更好地促进科研人员自主创新,建设创新型国家,针对性采取了各项支持措施(见表3),进一步提升财政科研经费管理效益,此时,我国科研经费管理政策进入不断优化阶段。

表3 2006-2012年科研经费管理代表性政策文件

时间政策文件名称发文字号2006.08.21《关于改进和加强中央财政科技经费管理若干意见》国办发[2006]56号2007.04.10《国家社会科学基金项目经费管理办法》财教[2007]30号2008.12.26《国家重点实验室专项经费管理办法》财教[2008]531号2011.12.02《教育部关于进一步贯彻执行国家科研经费管理政策加强高校科研经费管理的通知》教财[2011]12号2012.12.17《关于加强中央部门所属高校科研经费管理的意见》教财[2012]7号

资料来源:通过国家历年颁发的文件资料整理而得

该阶段强调以绩效为导向,加强高校科研经费管理[16],科研经费管理中绩效意识进一步强化,各高校和科研院所以国家出台的政策为导向,纷纷出台相关管理政策,规范科研经费使用,科研经费管理制度日趋完善。

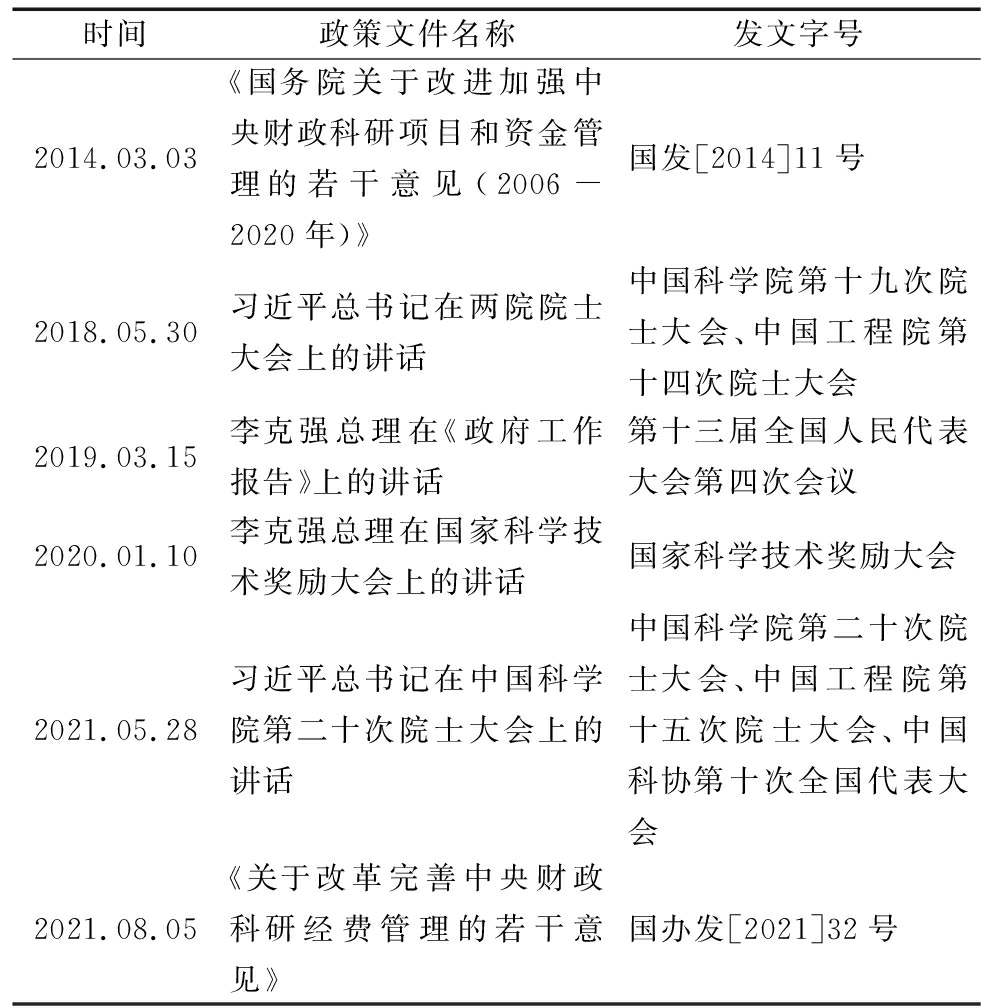

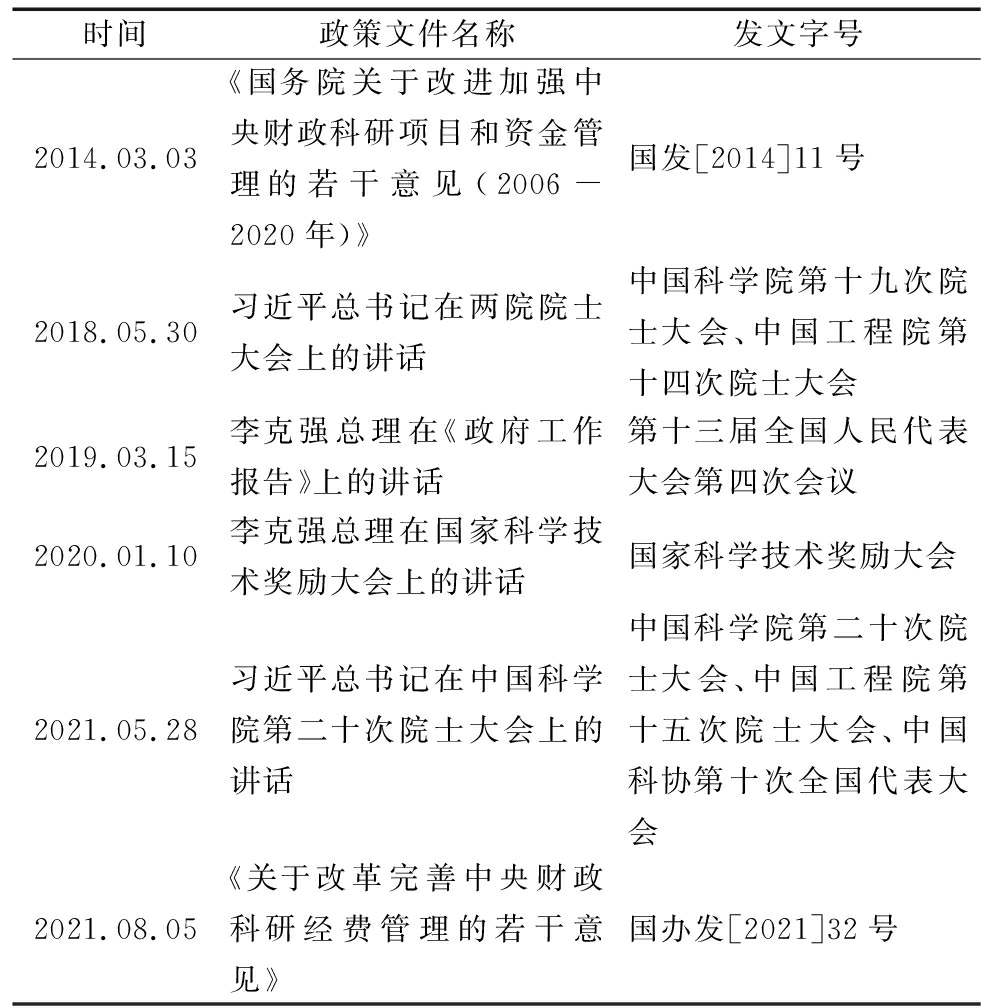

(4)健全阶段(2013年至今)。为了加快创新型国家建设,我国科研经费管理政策经过不断优化,进入相对健全完善阶段(见表4)。

表4 2013年以来科研经费管理代表性政策文件

时间政策文件名称发文字号2014.03.03《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见(2006-2020年)》国发[2014]11号2018.05.30习近平总书记在两院院士大会上的讲话中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会2019.03.15李克强总理在《政府工作报告》上的讲话第十三届全国人民代表大会第四次会议2020.01.10李克强总理在国家科学技术奖励大会上的讲话国家科学技术奖励大会2021.05.28习近平总书记在中国科学院第二十次院士大会上的讲话中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会2021.08.05《关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》国办发[2021]32号

资料来源:通过国家历年颁发的文件资料整理而得

通过表4可以看出,现阶科研经费管理政策逐步完善,明显呈现出由刚性管理向柔性化管理转变的趋势,由重视财务管理向重视人性化关怀方向转变,科研经费管理质量得到提高,经费使用绩效导向较为明显,政策内容在实践中得到充分应用。

(5)演变分析。

第一,科研经费管理政策文件类型分析。我国科研经费管理政策文件涉及多种形式,主要包括办法、规定、细则、意见、制度、通知等(见图1)。中央出台的科研经费管理政策以意见、办法类文件居多,具体配套政策措施较为缺失,导致科研经费管理执行力度不够,缺乏对经费用途的监管,使得科研经费管理政策出现不同程度的“目标悬空”现象。

从政策类型来看,“办法、意见、通知”类文件颁布数量排在前3位,分别占比37%、27%和17%,说明国务院及各部委主要承担国家科研发展相关战略制定和战略部署,在科研管理活动中主要提供宏观层面指导。而“制度、规定”占比不足10%,侧面反映出国家对科研项目经费管理的回应性和跟进效力不足,2019年李克强总理提出科研经费“包干制”,明确要重视科研人员在经费管理中的作用,加强经费“包干”以帮助科研人员减负,激发关键核心技术的创新研发能力。

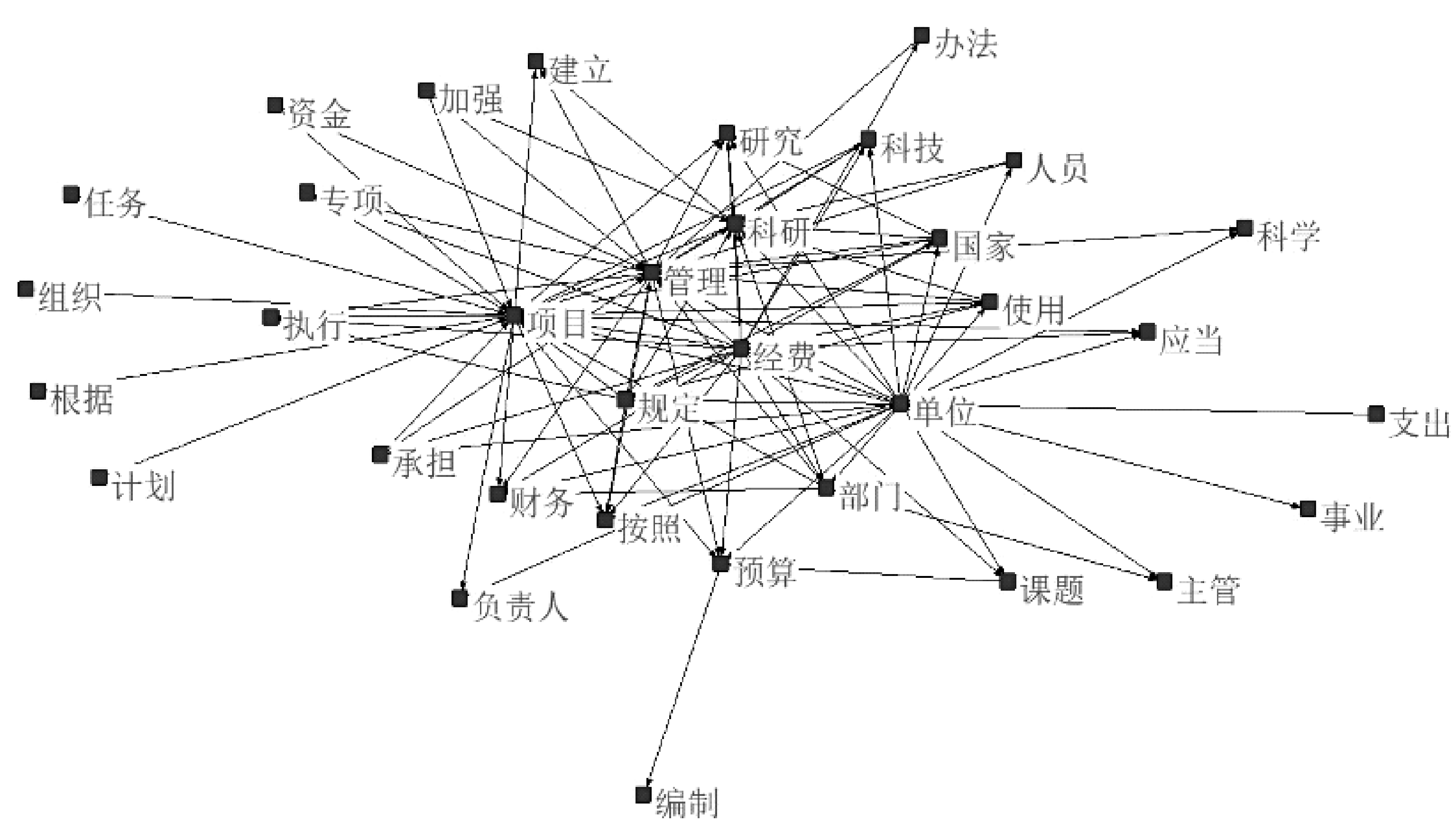

第二,词频统计与分析。本文遵循科学性、完备性和准确性等原则,借助中国政府网、中华人民共和国科学技术部网站等,以“科研经费”“经费”为关键词,整理得到与科研经费相关的政策样本35份。利用ROSTCM6软件,对选出的29项科研经费管理政策进行文本分词处理,剔除与政策分析无关的主题词,如“应当”“按照”“重大”等,形成有效的文档集并作词频统计。据此绘制政策文本关键词社会网络图谱,如图2所示。

从图2可以看出,“项目”“科研”“经费”“国家”“单位”“财务”等词汇高频出现,客观验证了科研经费管理政策聚焦于科研经费改革、科研经费管理权下放等特点。按照词频高低,列出前60个高频词,如表5所示。

表5 部分有效词汇及词频统计

序号词汇词频序号词汇词频序号词汇词频1项目149621费用18841社科1172经费93522科学17842绩效1143科研92723财政部14443开支1084单位83624诚信14444完善1055管理78125制度14145基金1046预算46726主管14046企业1007部门38927编制13447过程958科技36528任务13348评价949研究36029财政13149高校9310国家35330发展13150实验室9211课题32531成果13051标准9212财务30932调整13052学校9113人员25833科技部12953政策9114专项24334重点12754评审9015技术22935事业12755社会8616创新22836收入12456资助8517计划20637机制12457严格8318支出20638检查12258资产8119办法19739机构12259合理8120资金18940监督12060规划办80

由表5可以看出,排名前10的词汇依次为项目、经费、科研、单位、管理、预算、部门、科技、研究、国家,表明科研经费管理涉及的主体主要有国家、研究机构、各职能部门和单位,主要过程包括项目申报、预算编制、经费使用等。其它高频词体现出以下特点:一是在政策设计理念中,高频词有创新、发展、服务、合作,表明科研经费管理遵循创新发展、协调发展理念;二是从强化科研经费管理政策落实与管理来看,高频词有机制、完善、评价、收入、支出、开支、监督、检查、诚信,表明为了确保科研经费管理政策发挥显著成效,要从完善考核机制和审计监督机制、加强科研诚信建设等方面提供保障;三是从政策亮点来看,高频词有成果、基金、标准、建设、基础,表明科研经费管理与以往相比,更加注重政策柔性化和基础研究成果发表。

2.3 我国科研经费“包干制”改革逻辑动因分析

2.3.1 我国高校科研经费管理现状

从政府对高校的财政投入来看,2016-2019年我国高等学校基础研究和应用研究经费支出总体呈上升趋势(见图3),但是,应用研究经费支出总量均超过基础研究经费支出。据《2019年全国科技经费投入统计公报》显示,2019年中国基础研究经费占社会研发经费的6.03%,而发达国家大多占15%~20%,中国对基础研究的经费投入不及发达国家的一半,凸显出中国经费支出结构不平衡。2016-2020年我国高等学校R&D经费投入强度也呈上升趋势(见图4),体现了政府对高校科研的重视与支持。

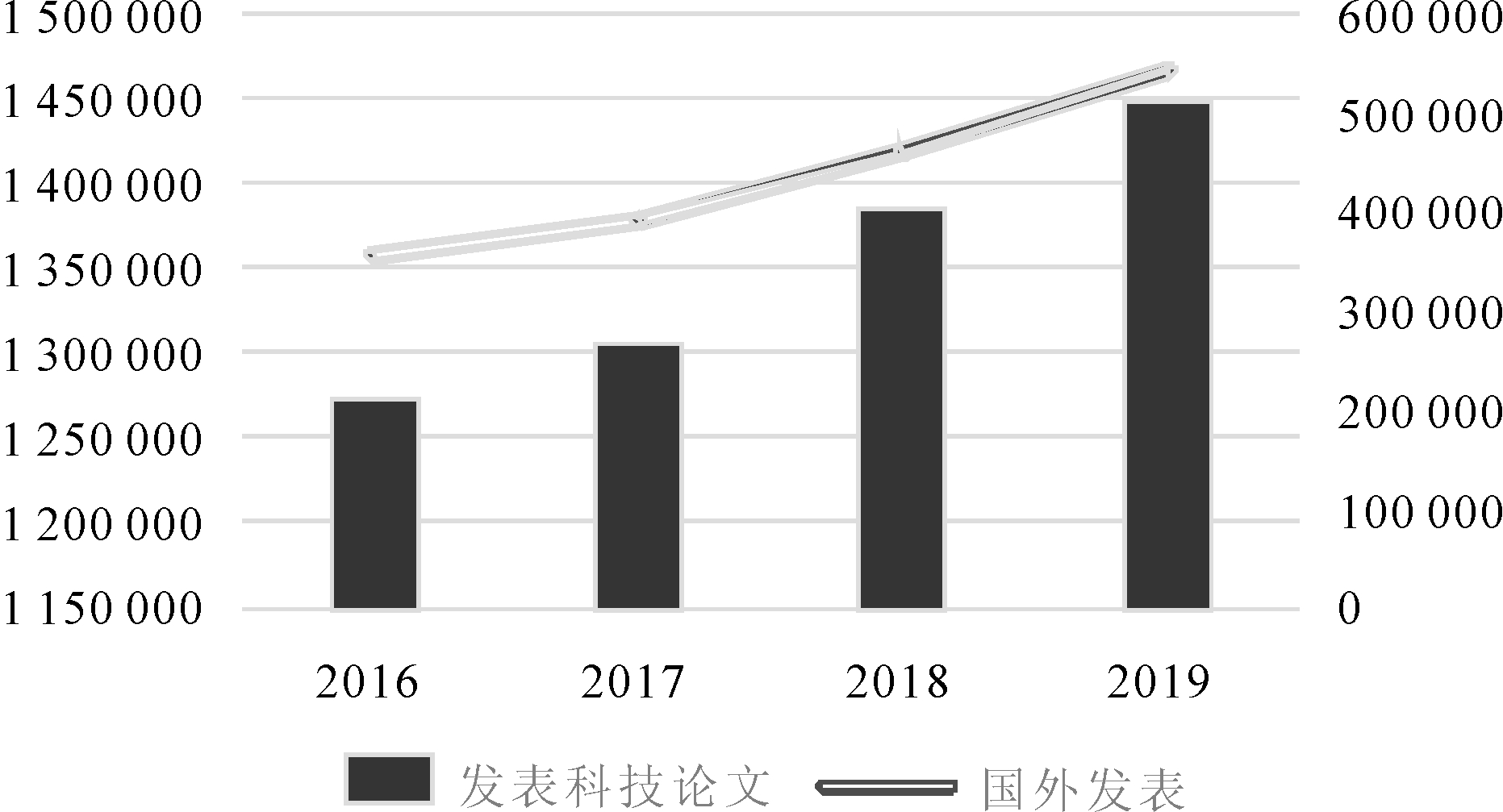

从科研成果产出来看,虽然科研经费投入不断增加,但产出结果并不理想。2016-2019年,我国高等学校发表科技论文数量增速较为缓慢(见图5),表明当前科研经费使用效率并不高,科研经费使用质量有待提升。

2.3.2 我国科研经费管理中存在的问题

(1)科研经费预算管理体系不完善。首先,我国科研经费管理缺乏一套完整明确的标准制度,不同科研项目类型的管理制度划分标准不统一,造成管理不便以及权力下放较慢,管理体制没有真正作出改变。我国经费管理在项目成本、支出和核算方法上有所欠缺,导致科研管理工作混乱[17]。我国现行经费管理政策大多由财政部、科技部等有关部门针对性制定,不同专项的经费管理措施有所不同,这在一定程度上降低了科研经费使用效益。其次,我国科研经费管理采用预算制度,即经费使用必须严格按照预算要求进行,没有转变传统的科研经费刚性管理思维,出现“上面政策越来越松、下面执行越来越紧”的现象。

(2)部分放权政策落地难[3]。一方面,从制度设计层面来看,科研经费检查和监督是自上而下的管理体制。纪委、审计等相关部门对高校或科研机构进行监督,高校或科研机构对所管辖的科研人员进行监督。所以,虽然科研经费管理权已经直接下放给相关科研人员,但是,自上而下的监督管理体制导致高校或科研机构承接不住下放的权力,害怕担责。另一方面,放权政策中权责不明晰,对于高校或科研机构、课题组和科研人员分别要承担的责任没有明确规定,导致科研人员持观望态度。

(3)科研人员对“包干制”的获得感没有相应增强。国家对科研经费的投入越来越多,但科研人员本身的收入并没有改变,很多机构存在“在岗员工工资低于退休员工养老金”的现象。而且,大部分科研经费用于设备、差旅费和会议费用,无法与人力补偿机制相配套,导致研究热情不能充分释放,直接影响科研成果产出效率。虽然近年来国家政策针对科研经费直接成本和间接成本有了一定改善,范围限制也有所减少,但由于科研活动的不可预测性和市场价格波动,科研经费使用一直处于变动中。在实际研究过程中,根据项目需求,费用可能出现增加或者结余,如果一味对科研经费设限,要求科研人员按照“条条框框”严格执行,会影响科研人员研究计划和科研工作的开展。

(4)科研项目负责单位监管不到位。从单位整体层面来看,项目立项后所获取的科研基金在承办方抽取一部分后,剩下的基金基本处于软控制状态,由项目组负责人独自分配和使用。在不违反会计核算的前提下,个人基本掌握绝对控制权,单位不再进行干扰和控制,容易滋生腐败。从各职能部门层面来看,科研项目管理往往是独立的,并不与资产管理挂钩,一旦出现问题,各个部门会相互推脱,使得监管出现死角。资产管理与财务管理分离,容易出现“账实不符”现象,财务部门仅仅反映资产账面价值,而具体的详细信息在资产管理部门登记,导致管理漏洞。

3 科研经费“包干制”推进机制设计

3.1 国外科研经费管理典型做法

发达国家根据科研活动不同规律,也进行了多种形式的科研经费“包干”探索。

(1)分散型管理。美国高校在管理科研经费时,以实验室为主体对科研经费进行包干,国家实验室实行项目合同制管理,实验室科研人员可以从项目经费中获得薪酬并自由使用。在科研项目监督方面,美国实行全过程监督,具体到科研经费的申请、分配、使用和绩效评估的每一步都受到监督,保证科研经费分配的公正性、合理性、规范性[18]。英国的科研经费拨款由8个独立科学研究理事会机构负责,其同时也是科研活动管理机构。英国对科研经费管理很严格,在经费使用上课题负责人必须做到合规、合法,特别是受国家资金资助的项目,经费使用受到更为严格的监管,不仅会定期审查是否按规定使用经费,而且还会审查课题经费使用进度。

(2)集中型管理。日本高校通过建立一套包括科研人员姓名和研究内容等信息的跨部门研发管理系统进行科研经费管理,并有效规避信息不对称问题。德国高校按照一定的标准将政府科研经费划分到每个课题组,由课题组自行管理。同时,德国实行严格的经费审核和管理机制,建立一套基于“内部控制+外部监督”的监管模式,对科研经费使用情况进行监督[19]。法国为提高各大高校总体科研实力,由法国政府联合高校创建了一批有影响力的联合实验室,实验室经费划拨采用“基于评估的稳定经费拨款”制度,并根据科研活动性质,分类建立经费投入和管理机制,确保各类科研活动有序进行。

综上,发达国家科研经费管理主要分为两类。一类是分散型管理,以英、美为代表,没有统一的科技主管部门,由学校分别设置科研经费管理机构;另一类是集中型管理,以德、日、法等国家为代表,由专门科研主管部门和各级科研管理部门共同制定科研计划,科研计划往往与国家政策、战略目标密切相关。

3.2 我国科研经费“包干制”推进机制设计

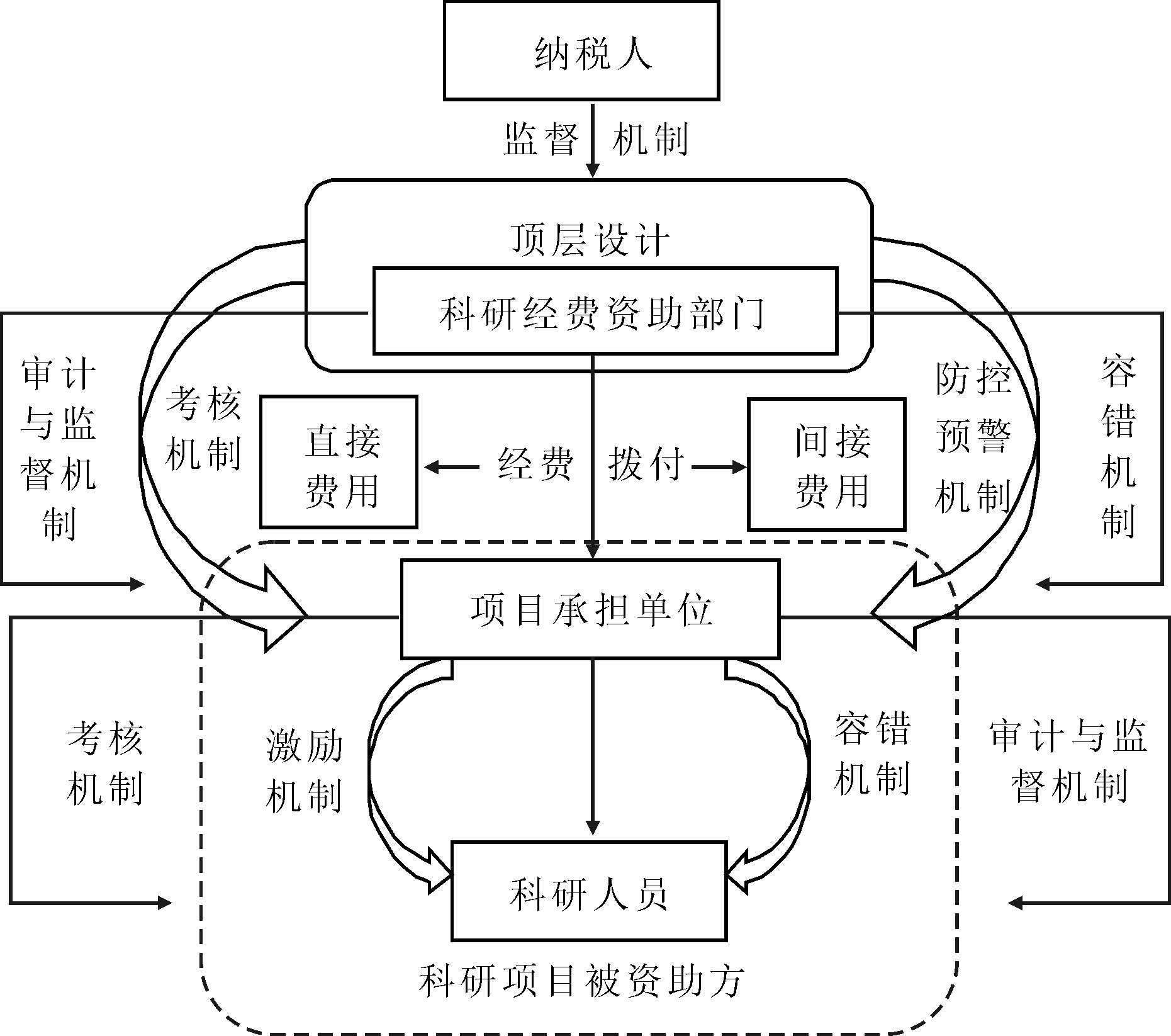

为了更好地推进我国科研经费管理改革,在推广“包干制”过程中,既要适当地“放”,充分信任科研人员,将经费管理权更多下放给科研人员,建立适当的容错机制,加强各部分协同运行效率,又要适当地“管”,建立一定的考核与审计监督机制,以及多层次、多部门、多主体相协调的推进机制(见图6),实现提高科研效率、提升创新能力的目标。

(1)考核机制。“包干”过程中应加强经费使用绩效考核,优化绩效考核指标体系和考核方法。首先,应完善绩效考核相关奖惩制度和问责制度,促进科学研究成果有效转化为生产力。其次,在保证科研经费绩效考核结果公正性的基础上,根据不同学科类别实行分类考核,推出与“包干制”相适应的科研经费绩效分类评价指标体系,从而提高绩效评价结果准确性,让经费“包干”后真正花在“刀刃”上,督促科研人员端正科研态度,集中精力开展科学研究。最后,由于科学研究从前期研究投入到学术成果产出再到科技成果转化,需要经历较长周期,因此,对科研项目应建立中长期绩效考核机制。

(2)激励机制。科研人员是科研单位的人力资本,也是科学研究中最重要的组成部分,科研团队每个成员在完成科研项目推进过程中都倾注了大量时间、精力,应当给予相应奖励和酬劳。实行“包干制”后,科研经费管理由各课题组自行负责,可以在组内设立奖励基金,对课题参与成员的隐性付出成本和间接经费比例进行测算,使其感受到“包干制”带来的获得感,产生重要激励作用。对科研成果有突出贡献者,可进行二次奖励。同时,为鼓励基础研究,对于深耕于基础研究的课题组提供一定延续资助,促进科研产出最大化。可以借鉴四川试点在分配机制上的创新经验,将科技成果所有权部分赋予发明人,并由单位、个人共同享有创新成果所有权,利用产权激发促进科研人员科研积极性[20]。

(3)容错机制。科研活动具有周期长、结果不确定等特征,科研人员往往无法保证科研结果有效性,甚至可能无法避免研究过程中出现某些风险,特别在基础研究领域,前沿突破和重大原始创新过程更是充满不确定性,这些都属于研究中的不可抗因素,很难通过指标定量评价。按照传统预算制申请使用科研经费,必定会打击科研人员积极性和创造性。项目评价时要遵循分类思路,按照学科领域特点、项目性质进行考核,不能“一刀切”。在设计弹性化容错机制时,应该通过清晰界定容错范围、以事实为依据实施容错免责,保证容错而不是“鼓励试错”。

(4)审计和监督机制。科研经费包干过程需要加强监管,防范甚至杜绝经费使用中的腐败行为,不仅要建立内外审计监督相结合的工作模式,更要在事前、事中和事后全过程对科研经费使用情况进行跟踪,加大纳税人监督力度,建立科研经费管理信息化平台,采用大数据手段进行监督,保证科研经费合理使用。针对高校现行科研经费管理制度,进一步明确监督检查相关原则以及项目申请前期工作、项目公示内容和时长,明确管理部门定期抽查的间隔时长以及违规行为处罚标准。可以借鉴山东、四川等试点经验,要求试点单位对项目经费支出情况进行认真审核,在单位内部公开项目经费决算表,接受纳税人和科研人员的监督[21]。

(5)防控预警机制。建立风险防控动态预警机制,及时洞察科研经费使用过程中的潜在风险,并予以控制,降低重大风险对科研项目实施的不利影响。首先,精准排查风险节点。各高校和科研院所可以根据科研经验,从权利设置、制度规范、个人道德等方面查找风险并重点关注。其次,科学设定风险级别。评估科研经费使用过程中各类风险发生的可能性和危害程度并设定风险级别,可将风险划分为“ABCDE”5个等级并匹配相应防控措施。最后,分类跟踪动态预警。建立风险预警周报制度,加强内部控制,指派专人监管,实时动态跟踪预警,根据风险指标所在区间启动防控措施。

(6)多中心治理机制。为保证科研经费“包干制”的有效实施,应加强顶层设计、加快制度建设,构建政府、高校和各课题负责人之间的多主体沟通协调机制,建立完善的信用机制、责任机制,增强财政、审计、科技、管理部门之间的政策统一性,形成“共性问题统筹研究,共商解决方案”协同治理机制。高校与科研院所等相关主体应做到多主体资源共享,对科研经费等重要资源实行多中心治理[22]。各高校应与“包干制”试点单位加强沟通,充分收集试点单位的有益经验,从顶层推动制度建设,推广可借鉴、可复制的优秀案例,避免实行“包干制”改革时出现方向性错误。

4 科研经费“包干制”推进建议

结合当前“包干制”试点经验,从科研经费柔性化管理、政府管理部门充分放权、明晰科研人员的科研经费管理权责、加强科研经费管理监督等4个方面,推进“包干制”改革,可以让科研经费更好地为科研活动服务。

(1)推进科研经费柔性化管理[23]。科研活动由于受多种因素的影响而具有不确定性,因此,传统的刚性管理模式不适用于科研经费管理。在保证科研活动效率的前提下可以采用柔性化管理方式,以柔性化理念对科研项目预算、质量、内控与监督、审计以及科研人员价值感等进行管理,有利于高效达成科研目标,提高科研绩效水平。同时,有利于科研经费管理体制改革以及科技资源优化配置,将有限的科技资金用于合理补偿人力资本投入,激发科研人员学术活力和创新动力,实现科研产能最优,也有利于减少虚假报销和资源浪费等问题的产生。实施科研经费柔性化管理,特别是柔性提高间接费用比例,可以促进从事基础研究的科研人员潜心研究,为解决我国“卡脖子”技术难题、建设世界科技强国作出更大贡献。

(2)政府管理部门充分放权。一方面,在政府充分放权的基础上,提高科研经费的间接费用比例,保证科研人员的人力资源补偿,提高科研人员激励效果。另一方面,政府管理部门充分放权后,课题承担单位在确定科研经费使用目标后,可以减少经费使用中的行政手续,简化经费预算流程,保证下放的权利能够“接得住”。具体可以根据科研活动实际需求,制定相应经费内部报销制度,节省科研人员花费在财务报账上的时间,集中精力潜心科研。

(3)明晰科研人员的科研经费管理权责。科研经费管理最基本、最重要的职责是建立并落实项目负责人负责制度,负责人依据高校或者科研院所规章制度,对科研项目经费完成进度、经费使用情况直接负责,同时,有权对经费使用作出相应调整。高校和科研院所管理部门也应坚持放管结合、目标管理与过程管理结合的管理模式,明确科研经费“包干制”主要目的是给科研人员松绑,高校及科研院所对经费的事务性管理应以监管和服务为重点。同时,应当鼓励科研人员节约科研经费,少花钱多办事,允许项目负责人继续使用节约下来的科研经费从事后续科学研究。

(4)加强科研经费管理监督。在推进“包干制”的过程中,高校应该设立独立的管理机构,明确监督管理相关条例,设计与监管体系相配套的奖惩制度,建立对经费使用全过程的风险动态预警机制以及与“包干制”配套的审计制度,防止挪用科研经费等违法行为。另外,在“互联网+”背景下,科研经费“包干制”可以实现全过程、全方位监督,通过信息化监管平台,将科研经费管理各个环节纳入统一信息平台,便于管理部门及时接收关于经费使用情况的反馈,提高科研项目管理整体工作效率。

科研经费“包干制”的主要目的在于解决科研活动不确定性与预算要求具体化之间的矛盾,其推进需要多层次、多部门、多主体协调配合,政府、高校、科研负责人以及科研管理机构均需在推动科研体制改革举措落地上下功夫,充分放权、权利落实、责任到位、诚信科研,最大程度激发科研人员创新效应。

本文从我国科技政策演变出发,分析了当前中国高校科研经费管理现状,并对比国外科研经费管理的典型做法,深入剖析科研经费“包干制”的改革逻辑动因,提出我国科研经费“包干制”的推进机制。对于如何将推进机制应用到科研管理实践活动中,以及科研经费“包干制”如何提高科研经费使用效率、激发科研人员创新效应等实证分析,仍需要深入研究。

参考文献:

[1] 习近平.中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会讲话[EB/OL].(2021-05-28)http://www.gov.cn/xinwen/2021-05/28/content_5613746.htm.

[2] 李克强. 2021年政府工作报告[EB/OL].(2021-06-17)http://www.gov.cn.

[3] 韩凤芹.新时代项目经费使用“包干制”如何迈步[N].社会科学报, 2019-07-11(001).

[4] 张川,张涛.预算控制系统对科研经费支出绩效的影响[J].科研管理, 2019, 40(4): 135-144.

[5] BLOCH C S,RENSEN M P, GRAVERSEN E K, et al. Developing a methodology to assess the impact of research grant funding: a mixed methods approach[J]. Evaluation and Program Planning,2014,43(12): 105-117.

[6] MUSCIO A, QUAGLIONE D, VALLANTI G. Does government funding complement or substitute private research funding to universities[J].Research Policy,2013, 42(1): 63-75.

[7] 谢永佳,吴登生,焦文彬,等.科研经费均衡度度量偏差的机理分析与实证研究[J].科学学与科学技术管理, 2017, 38(6): 31-41.

[8] AMANKWAH-AMOAH J. The evolution of science, technology and innovation policies: a review of the Ghanaian experience[J].Technological Forecasting and Social Change, 2016, 110: 134-142.

[9] 盛明科.国家科研经费管理政策的演进逻辑与未来走向——以国家创新治理现代化为视角[J].武汉理工大学学报(社会科学版), 2018, 31(2): 80-87.

[10] 白华.科研经费管理的新范式[J].科学学研究,2018, 36(1): 93-100.

[11] 柳卸林,高雨辰,丁雪辰.寻找创新驱动发展的新理论思维——基于新熊彼特增长理论的思考[J].管理世界, 2017,33(12): 8-19.

[12] 阿儒涵,刘志鹏,郝艳妮,等.我国自然科学基金资助机制研究:竞争择优机制下的稳定支持[J].中国科学基金, 2019, 33(5): 480-485.

[13] 饶彩霞,唐五湘,周飞跃.我国科技金融政策的分析与体系构建[J].科技管理研究, 2013, 33(20): 31-35.

[14] 姚洁,翟启江.国家科研课题结余资金管理的现状及建议[J].中国科技论坛, 2014,30(7): 31-36.

[15] 张川,娄祝坤,王志成.我国科研经费管理现状调查及对策分析[J].财务研究, 2015,1(2): 89-96.

[16] 苏荟,孙毅.我国高校科研经费投入与科研进程关系实证研究——以1997-2015年自然科学研究为例[J].科技进步与对策,2018,35(4):126-131.

[17] 赵立雨,徐艳,张琼,等.我国财政性科研经费柔性化管理研究[J].科技进步与对策,2016,33(22):1-6.

[18] 聂常虹.美国政府绩效考评制度及启示[J].财政研究, 2012,23(9): 69-71.

[19] 吴松强,苏思骐,陶娴婷.欧盟财政科技投入经验与借鉴[J].科学管理研究, 2016, 34(6): 117-120.

[20] 王昕浩.深化“包干制”,科研经费管理改革激活创新原动力[N].科技日报,2021-07-19(008).

[21] 李迪,陈科.科研经费“包干制”,如何让创新活力持续释放[N].科技日报,2021-01-28(005).

[22] 胡绪华,王儒奇,余思勇.区域产学研合作中各类主体创新效率的空间溢出效应研究[J].江苏大学学报(社会科学版),2021,23(4):112-124.

[23] 赵立雨.推进科研经费柔性化管理激发科研活力,促进成果产出[N].科技日报,2021-08-30(008).

(责任编辑:万贤贤)