0 引言

当前,全球治理格局正加速演变,与新冠疫情、地缘政治、国际贸易、知识产权、全球价值链等多个议题相互交织。资本、劳动力、技术、信息等多要素间形成更为复杂、弹性和动态的关联性。由于新技术的不断发展,地缘政治和经济地理上既有核心—边缘结构,也呈现出去中心化趋势,改变着国家间传统权力结构分配关系。全球治理面临更多样性的治理主体多样性和目标多元化,以及全域均衡和局部均衡的多重约束。在这一变革过程中,疫苗已成为推动变革的重要公共产品,也为世界各国寻求全球集体行动提供了实践场域。现阶段,疫苗已在各国疫情防控中发挥积极影响,但在疫苗研发、供给、全球分配问题上,仍需世界各国共同努力,提供长效综合解决方案。

疫苗作为疾病免疫手段,是人类最成功的全球卫生干预措施之一。自20世纪90年代以来,伴随生物技术公司成长及全球化进程加快,疫苗产业经历了从区域疫苗向国家疫苗,再向更多样化全球疫苗阶段的演化。疫苗产业是一种典型的科学驱动型产业,初期投入大,投资周期长,研发风险高,社会需求大且公共健康意义深远。人类遭遇的一次次公共健康危机都印证,疫苗应该被作为一种全球公共产品建立研发、生产、分配和使用的有效机制。将疫苗产业创新建构在自我增量式的“竞争丛林”逻辑上,并不能有效应对全球重大公共危机。从审视创新主体间相互关系、权力平衡及其变化后果的视角切入[1],在疫苗产业上提供全球公共产品创新治理框架,可为推动当前全球治理改革进程提供创新思路。

1 全球治理改革与全球公共产品创新治理:理论回应

1.1 全球治理改革

全球治理理念源起于20世纪70年代,Keohane(1977)将全球化描述为一个复杂性的独立时期,认为全球治理存在必要性,全球化需要国际制度和其他国际组织作出应对。全球治理是个人与机构、公共部门与私营部门管理共同事务的多种方式的总和,是使相互冲突或不同利益各方得以调和并采取联合行动的持续过程。这既包括通过拥有权力的官方正式机构和机制强制执行,也包括有关人员或机构认为是符合其利益的非正式安排[2]。Rosenau[3]指出,由于现代社会复杂性加剧、人口流动加快,依靠国家的单一主体治理存在劣势,构建超越时间和距离限制的全球化治理尤为必要;Baratta[4]认为,全球治理是在国际组织试图不断努力达到理想和实际目标的辩论中,取代“世界政府”的一个易让人接受的术语。 全球治理对象是指全球治理行为指向的客体,也就是那些正在影响或即将影响全人类的全球性问题[5],如全球安全(武装冲突、核武器生产与扩散、大规模杀伤性武器的研制与扩散)、国际经济(全球经济安全、公平竞争、世界贸易)、生态环境(资源的合理利用与开发、稀有动物保护、臭氧衰竭、全球气候变化)、防止跨国犯罪(走私、非法移民、国际恐怖活动)、基本人权(防止种族灭绝、屠戮贫民、疾病传染、饥饿)等[6]。全球治理改革就是针对已经出现的和潜在的全球公共性问题建立新的解决机制和提供有效方案,也就是提供一系列有效的全球公共产品供给方案。

全球公共产品供给对推进全球治理改革具有深远影响。全球公共产品是全球社会共享的公共产品,具有公共产品的一般特征,如非竞争性和非排他性。全球变暖、防止核扩散、全球自由贸易、打击跨国恐怖主义、发展新知识与技术等都属于全球公共产品[7]。全球公共产品供给存在最优技术路径[8]。新古典经济学提出的公共产品是在一国范畴下通过国家税收收入提供公共支出[9]。但是,这种方案在全球治理框架下很可能不再有效,因为税收和公共支出是基于特定国家的激励政策,国家间难免出现利益诉求差异。已有研究提供了一种适应型框架,以实现个人、企业、科研机构、公共部门和国际行为体之间的长期合作努力。由于全球问题的影响范围广,因而全球治理改革需要国家之间沟通并采取全球集体行动,即全球公共产品供给应基于集体行动逻辑。在集体行动理论研究中,也存在多样性的理论对话。如科斯[10]认为,产权是一种有效方式;哈贝马斯[11]希望构建理想的对话情境,使多个交往主体展开平等、诚实的交流与对话,平衡个人信念与主体间共同信念,进而展开有效合作;奥斯特罗姆[12]提供一种通过自治管理公共事务的方式克服“公地悲剧”的解释。然而,上述传统理论文献并未提供一个当代现实回应,即当外部环境不确定性明显增加时,国家、市场主体、社会组织和个体是否有共同意愿或偏好,或者是否有某种力量驱动建设这样一种产权、对话或自治机制,抑或,是否有一种治理机制可以为全球公共产品研发创新提供适宜条件。

1.2 全球公共产品创新治理对全球治理改革的意义

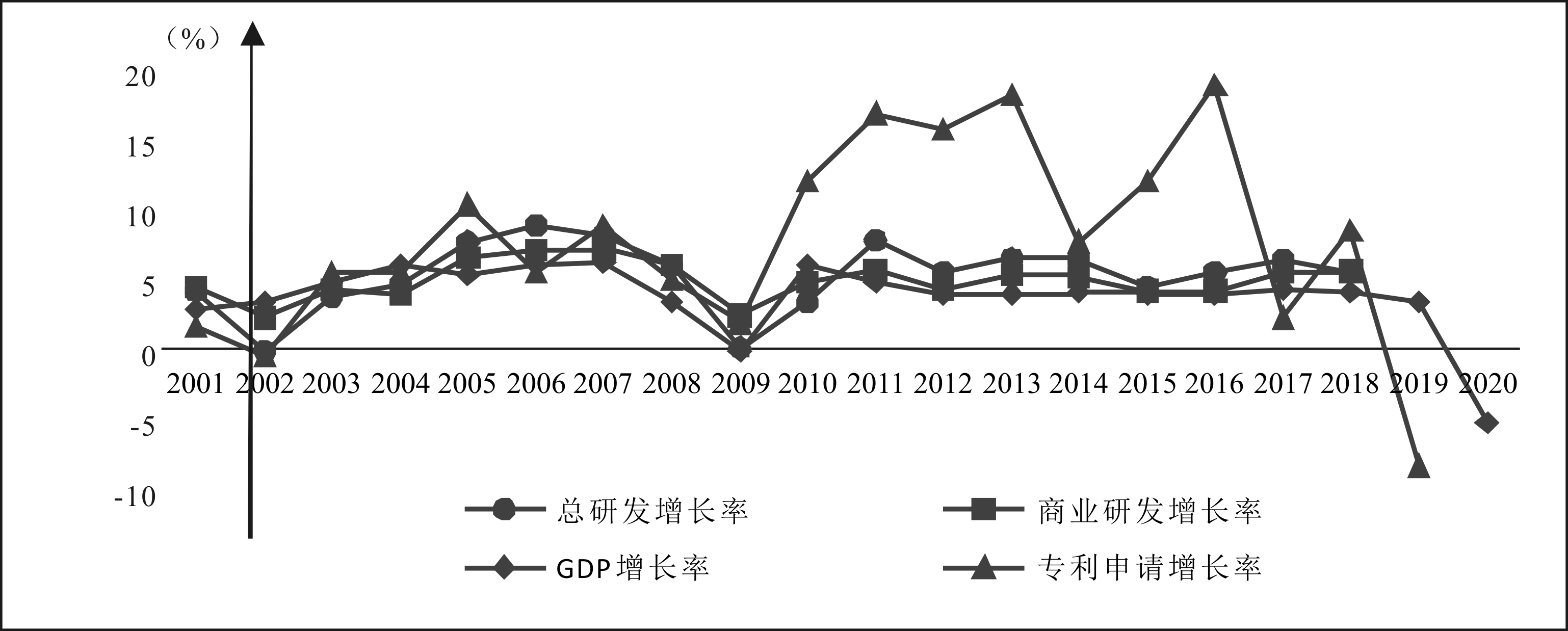

从经济史观看,广泛的技术革新尤其是信息技术应用带来的社会财富总量增加和人类知识存量增长,也加速了社会变革进程[13]。技术革新与社会变革之间存在互嵌性。创新成果虽以物质形态呈现,创新过程却呈现技术—政治的动态博弈[14-15]。熊彼特提出的创新生产函数逻辑强调,企业家为对冲自身经济风险而主动采取重新组合生产要素的企业内部集体行动。创新活动不仅发生在微观主体的科学技术发明、创造和知识发现过程中,也存续在经济增长和社会发展进程中。从宏观经济视角看,经济增长具有非线性函数特征:制度、政治结构、文化与社会因素错综交织,造成经济增长的震荡性。创新通常作为一种技术型战略,被一国政府纳入宏观经济调控体系,以寻求经济增长,对冲经济风险,实现经济赶超[16]。但是,从全球研发资金投入与专利申请指标看,创新波动性与全球经济波动性一致(见图1)。这说明,仅从对冲经济风险和周期性波动理解创新还未及创新的本质意涵。

创新是通过传播、重构和理解3个文化机制建构出来的一个概念[17]。因此,创新必然是要素互动的复杂系统,具有主体多样性和路径多样性特征,这种特征与治理天然相关[18-19]。 因此,创新治理就成为沿创新这一概念纵深推演的另一个理论分支。在此项研究工作中,经合组织(OECD)曾提供科学、技术与创新治理(STI Governance)的认知框架,旨在运用治理理念和方法对公共科学技术事务进行管理。科技治理强调科研机构根据现实回应和科学规律自主决定科学技术发展和创新[20],注重自下而上的信息反馈、多主体参与和多中心管理协调。创新治理则将科技治理的涵盖范围沿技术链上游向中下游进一步延展,其涵盖3个主要问题:一是创新主体的选择与责任权力配置;二是界定创新产品的经济属性,包括知识产权、产品生产、供给与分配制度;三是创新过程中的道德风险与争议解决机制。

在全球公共产品创新治理中,由于创新主体、治理主体都呈现出多样性和分层化,因而新兴技术与道德、社会和政治也将可能复杂触碰,产生多样性技术。此时,建立责任协调与权力分配系统,可以防止责任分散效应[21],从而提高创新效果。在全球公共产品供给中引入创新治理模式,将在不同主体层级上产生效果:企业可以在预设的创新路径中引入创新行动,管控创新风险[22-23];政府与市场在产业创新中应建立关系机制[24-25];信息技术治理领域可以建立以产业标准为核心要素的治理框架[26]。从国家宏观视角看,基于政府—市场—社会三维视角的国家创新范式和集体行动框架出现快速推进契机。在全球科技类公共产品供给中,有效的创新治理机制能够为加强全球知识产权服务协同、深化科学—产业—政治的互动改革搭建系统结构并提供重要指引[27]。在全球公共产品创新治理实践中,创新目标在满足国家发展目标[28]的同时,也应与全球公共目标相互嵌入和激励相容。

2 疫苗产业发展规律与创新治理特征

当前,全球各国普遍面临人口老龄化的挑战,健康已成为当代人类社会发展的首要目标。联合国可持续发展目标(SDGs)将健康纳入其中,到2030年全球卫生事务取得重大进展,明确全民健康覆盖目标并制定支持传染病疫苗研发的目标。“为健康而创新”(Innovation for health)被写入2019年全球创新指数主题报告。自1796年爱德华·詹纳(Edward Jenner)发现牛痘以来,疫苗就已成为防控传染病的优先选择[29]。当前,全球新型传染病出现频率增加,传播范围扩大,冲击力增强,触发全球重大危机的风险显著增加。疫苗已成为人类预防传染病,保障生存与健康最重要的手段。

2.1 疫苗产业具有“巴斯德象限”的创新特征

疫苗是生物医药的重要品种。疫苗是将病原微生物(如细菌、病毒等)及其代谢产物经过人工减毒、灭活或利用基因工程等方法制成用于预防传染病的自动免疫制剂[30]。疫苗产业由疫苗研发、生产、分配和接种等环节组成。

产业创新范式包括供给主导型、规模集群型、信息密集型、供应链型和科学驱动型等类型[31],疫苗是非常典型的一类科学驱动型产业。根据历史经验,科学研究对产业创新的确发挥了直接影响[32]。疫苗产业是具有“巴斯德象限”特征的一类产业,符合这一特征的产业创新兼具科学家自由探索与应用目标导向的双重特性。

一种新药(包括疫苗在内)的平均研发周期为10~12年,这个过程包括临床前研发(毒株、细胞筛选)、临床试验、申报审批、上市、大规模生产等主要环节。各环节始终与研发、监管、市场和技术伦理等因素相互作用。例如,为提高疫苗安全性,世界各国的普遍机制是需要大量(上万个)临床数据才能获得审批上市。图2提供了疫苗产业的技术演化路径。疫苗产业创新是一个科学家、科学研究机构、科技型企业、政府部门、产业联盟、创新平台等多元创新主体合作的过程。在有效机制下,市场需求可上升至更广泛意义的社会需求,这对当前重大疾病领域的疫苗创新具有重要借鉴意义。

2.2 疫苗产业兼具产品研发与市场成长的高速性

生命科学与制药技术的不断进步,为医药领域从天然药物到化学药物再到生物医药的跃迁提供了基础支撑。生物医药凭借新的靶点机制与较高的安全有效性,成为医药行业最具成长性的新兴领域。图3数据显示,2018—2019年,全球生物医药产业研发占全球主要行业研发投入总额的18.8%,排名第二。

疫苗产业的高成长性体现在疫苗新品种开发以及生物医药市场份额的快速增加上。通用流感疫苗、癌症疫苗、免疫疗法以及使用新疫苗接种方法的新一代疫苗成为最主要的一类技术突破[33]。世界卫生组织(WHO)在全球持续推进疫苗创新战略,要求每年生产一种新的流感疫苗,以防止迅速变异的流感病毒。仅美国一国,流感平均每年就导致近5万人死亡,造成经济损失超过870亿美元。WHO数据显示,截至2021年5月25日,全球共有101种新冠病毒疫苗品种进入临床试验阶段,其中,重组蛋白亚单位疫苗(含多肽疫苗及病毒样颗粒疫苗)36种、核酸疫苗(包括 DNA疫苗和RNA疫苗)26种、病毒载体疫苗18种、灭活疫苗16种、减毒活疫苗2种。2019年,排名世界前10的生物医药企业主导产品中,单抗和疫苗产品销售额就占到80%以上。葛兰素史克、默克、辉瑞和赛诺菲巴斯德是疫苗行业的四大企业,占据全球生物医药市场80%以上的销售额。

2.3 疫苗产品创新结果具有不确定性

疫苗产业研发投入大、风险高,从研发到产品商业化的周期平均长达10年。创新风险主要产生于产业萌芽期,也就是通常说的“创新死亡之谷”(1~3年)。该阶段是“技术黑箱”和“市场黑箱”的叠加期,技术成熟度与市场成熟度都不高,尤其是疫苗研发的技术路线和可预期绩效都不明朗,研发过程中的资金链极易断裂,需要天使投资、创业投资和风险投资或政府公共资金的持续投入,以推动高水平持续研发。因此,一般规模的生物医药企业对疫苗研发通常望而却步。

从国际经验看,当前成功的疫苗产品研发与生产通常由大型跨国生物医药公司完成。全球大型生物医药公司的研发投入占销售额比重普遍在15%以上,且疫苗销售额占公司销售总额比重达到17%(见图4)。以美国疫苗产业为例,其产业创新模式可以归结为在跨国公司主导下,实验室技术与资本市场高度结合的模式。斯坦福大学、加州大学系统(10所分校)、哈佛大学、麻省理工学院、新英格兰医学中心、美国国家卫生研究院、霍华德休斯医学院研究实验室、马里兰大学研究中心和约翰斯霍普金斯大学的科学家、生物技术人才都与硅谷、波士顿和纽约等生物医药产业集群地区风险资本联系相当紧密。

2.4 疫苗产业全球价值链嵌入国家核心利益

全球价值链(GVCs)体现各国企业在价值链研发、制造、销售、品牌、服务等环节上的能力与价值分布。在当前全球科技创新速度不断加快的情况下,各国产业环境和贸易条件都在发生剧烈变化,新技术驱动下的新兴产业成为各国竞相争夺全球价值链治理主导权的主要途径。国家间利益诉求差异与缺少共识也导致全球价值链的整体性遭到破坏和地区价值链(RVCs)的出现。对于疫苗而言,在全球重大公共危机发生时,建立集体行动式的创新治理结构,是寻找最终解决方案的唯一途径。

发达国家的生物医药产业具有明显的国家利益导向。美国将生物医药产业作为新经济增长点,实施生物技术产业激励政策。美国州政府和地方政府都利用政策工具吸引有竞争力的生物医药企业,如波士顿政府批准6.23亿美元的债券和税收抵免,美国前20名生物制药公司中有18家在波士顿/剑桥拥有主要业务。欧盟科技发展第六个框架将45%的研究开发经费用于生物技术及相关领域。早在1981年,英国政府就设立了生物技术协调指导委员会,并拨款资助生命科学和生物技术产业。印度成立生物技术部,每年投入6000~7000万美元用于生物技术和医药研究。

为建立全球性生产与销售网络,最大限度降低成本并获取新药或掌握新技术,生物技术公司之间、生物技术公司与大型制药企业以及大型制药企业之间通常会进行兼并重组,或以战略同盟方式推动生物技术产业化,抑或是采用委托外包策略推动药品研发。英国葛兰素威康公司和史克必成公司合并成立葛兰素史克公司,以及美国Warner-Lambert公司与Agouron制药公司、强生公司与Centocor公司并购案都是非常典型的案例。根据Center Watch公司统计,目前医药研发合同外包服务机构(CRO)已承担美国市场近1/3的新型药物开发组织工作。印度大型疫苗生产公司均被西方跨国公司(如诺华、阿司利康、礼来和罗氏)并购,并将其作为全球临床试验中心。截至2019年,印度通过世卫组织(WHO)预认证的疫苗数量达到44个,因此也被称为“世界药房”[34]。遗憾的是,“世界药房”并未给印度带来对抗新冠疫情的能力,可见掌握疫苗研发关键技术的重要意义。

疫苗产业在西方发达国家具有较高的市场垄断性。全球医药产品市场中,美国、欧洲、日本的药品市场份额超过80%。美国生物医药企业和专利约占世界一半,其生物医药产品销售额占全球生物医药产品市场的50%以上。全球生物技术公司主要集中在欧美,占全球总数的76%,欧美公司的销售额占全球生物技术公司销售额的93%,亚太地区企业的销售额仅占全球的3%。2017年,我国政府印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,为新药物的创制、审评、临床试验以至最后的临床应用提供了便利性的制度环境。2019年,我国开始实施新的《疫苗管理法》,对疫苗研发、生产和流通各环节作出了明确规定。2019年12月31日,国家药品监督管理局分别批准了沃森生物的13价肺炎结合疫苗和厦门万泰的2价HPV疫苗,破除了国外相关疫苗品种垄断国内市场的创新困境。

3 疫苗产业创新治理的西方困境与中国方案

3.1 “竞争丛林”不能适应当代疫苗产业创新趋势

西方发达国家曾是世界科技创新版图中的“主场”。20世纪后半叶以来,重大基础科学发现与成果成为发达国家寻求经济增长新动力的突破口。美国一半以上的经济增长或归功于以基础研究为动力的研究与开发[35]。《美国竞争力计划》指出,二战后美国经济快速增长归功于技术进步和创新,也是让美国继续保持国家经济竞争力和全球领导力的主要手段。自20世纪90年代以来,全球化进程加速改变了这一状况。新兴技术发展和新兴市场国家崛起两种力量在重塑全球产业分工体系的同时,也将全球创新版图向多中心、嵌套性和扁平化方向不断推进。美国的研发支出占全球研发支出总量比例从1960年的69%下降到2017年的28%。美国国会研发部技术评估办公室报告指出,美国正在失去全球科技领导力位置。

西方市场经济具有经济理性、去人格化[36]等特征。市场理性主义强调自我扩展秩序[37]的创新行动,创新的逻辑基于“竞争丛林”,每个经济主体都是“丛林”中的角逐者,创新只是竞争手段和缓解经济危机的途径。从社会福利角度看,当个体理性与集体理性彼此冲突时,“竞争丛林”将无法实现帕累托最优或卡尔多—希克斯式改进,且倾向于“搭便车”,导致集体行动陷入困境[38]。此次新冠疫情发生后,一些西方国家在疫苗研发、生产和分配上的分散化和不一致行动已说明问题。

人类社会的历史是抗击病毒的历史,但真正决定人类文明前景的不是病毒的挑战,而是社会权力关系的应战,抗疫归根到底是一个权力或权威问题。科学逻辑与政治逻辑的复杂互动驱动疫情冲击下的制度创新和治理创新,推动治理体系和治理能力现代化,是疫情冲击和权力回应的根本落脚点[39]。西方国家疫苗产业创新总体上建构在市场理性之上,疫苗研发主要由大型生物医药公司完成。在公共突发危机面前,追逐私利的市场主体难以形成有效的集体行动。

在新冠疫情暴发初期,西方发达国家多个研发机构也曾采取联合行动加快疫苗研制。2020年1月,法国巴斯德研究所等世界知名医学科研机构均宣布开始研发疫苗产品;2020年2月,GSK正式宣布加入新型冠状病毒疫苗研发;2020年2月5日,韩国疾病管理本部表示,已从感染新型冠状病毒的确诊病例中成功分离出毒株。除GSK外,Moderna、CureVac AG等企业均开始研发相关疫苗产品。然而,当全球多款疫苗上市后,发生作用的是治理因素而非术因素。出于本国私利考量,西方国家普遍存在疫苗供应垄断、囤积、注射率不高及专利保护等问题。2021年6月7日,世卫组织总干事谭德塞表示,全部新冠疫苗的44%被用在富裕国家,而用在最贫困国家的只占0.4%。杜克大学全球健康创新中心在追踪全球疫苗合作时指出,截至2021年1月,美国已购入逾26亿剂疫苗,约占全球总量的1/4,大致为其人口需求量的4倍。据新华网和人民资讯报道,英国总人口只有6 700万,却抢购了超过5亿剂新冠疫苗,即使国民全部完成接种也会有大量疫苗剩余。

3.2 西方国家疫苗产业累积的经验无法解决当前现实需求

美国、英国及欧盟国家在疫苗产业上不仅起步较早、政策支持力度大,且全球市场份额高,产业创新与治理手段具有较成熟模式。图5显示,美国国防部、公共卫生与健康事业部、航空航天局、能源部、国防先进研究项目局(DARPA)为国防科技、生命科学、空天科技、能源科技领域提供了大量科研经费支持,除国防部研发支出占比超过一半外,健康与公共事业部研发支出占比也较大。根据历史运作经验,美国疫苗行业在信息陈述书、不良反应监测系统、国家疫苗伤残补偿项目、无过错原则等方面积累了实践经验。但是,创新的政治化与排他性导致其既有创新经验无法匹配疫情发生后的紧迫需求。事实上,在科技、经济、军事、外交、意识形态方面,美国已经全方位确立排他性领导者的战略意图。即使美国与盟友计划开展关键技术共同研发和国防技术安全能力建设,仍离不开多边出口管制措施及向盟友输出防御能力的措施。即使是建立国际型的开放合作网络,也带有典型的“俱乐部”公共产品特征,并对非盟友构筑创新藩篱。例如,在国家间通过市场机制基础[40-41]进行技术迁移和转化,尖端技术却仍在西方国家间建立的“俱乐部”中流动,而将亟需技术的发展中国家和欠发达国家排除在外。事实上,美国政府多次提到要警惕和遏制新兴大国的技术威权主义(techno-authoritarianism),采取在美国国内开放创新,在美国以外“筑墙”的策略[42]。

西方国家去中心化治理结构和自由主义倾向会阻碍短期内集体行动框架的生成。美国宪法对联邦政府公共卫生服务权力并未作明确规定,州和地方政府是卫生政策执行主体。在高度市场化体制下,美国防疫物资供给出现地区间竞争局面。美国政府对自身医疗体制的过度自信导致其延误最佳抗疫时机,美国疾病预防控制中心(CDC)数据显示,2019年9月在美国爆发的大流感已经导致至少上万人死亡,却没有被列为公共卫生突发事件(PHEIC)。公共卫生政治化导致美国政府无视科学家和公共知识分子的科学意见。美国公共卫生系统运转中的路径依赖效应也导致当突发公共卫生事件发生时无法短期迅速建立相应机制。

欧盟作为一个超国家联盟组织,在新冠疫情防控中的区域治理责任履行不够充分。欧盟在2009年H1N1流感病毒大流行之后,于2011年发布过一份《大流行的报告与教训:欧洲药品管理局在2009年H1N1流感大流行期间的措施成果》,2013年立法通过《跨境健康威胁决定》,2016年通过《综合政治危机应对安排》,以有效应对跨境大流行疫情等危机情况。但是,欧盟3个跨区域治理组织(欧洲理事会、欧洲议会和欧盟委员会)并没有在新冠疫情发生后及时有效发挥决策和政策执行功能,甚至在欧盟国家内部出现无视《申根协定》切断边界与交通、争抢物资、限制物资出口的情况。欧盟在此次新冠肺炎疫情防控中暴露出自身能力不足、行政边界摩擦、利益区间冲突及成员国凝聚力缺失等主要问题。从较早的难民危机和欧元危机到疫情暴发前夕的英国脱欧等,都是凝聚力缺失和利益分歧的明显信号。可见,欧盟治理体系的这种结构性缺陷使其陷入治理困境,无法及时有效应对突发的跨境公共卫生危机。导致上述问题的根本原因是,西方国家将疫苗视为私权领域产品,对其全球公共产品属性进行模糊化回应。

3.3 疫苗产业创新治理的中国行动方案

中国坚定将疫苗作为全球公共产品置于最高考量,在世界范围内推动各项疫苗相关工作的开展,以实际行动诠释疫苗产业创新治理的中国范式。为有效应对疫情,中国政府和科学家形成快速决策响应与科研响应机制,突破疫苗研发的长周期模式,在确保疫苗安全性前提下实现疫苗产业创新治理的中国速度。早在2020年1月,中国就启动了包括疫苗研发在内的科研应急攻关项目,总体部署了5条主要技术路线,共遴选出12个团队进行支持推进[43]。截至2021年4月,全国共19个疫苗品种获批开展临床研究,覆盖全部5条技术路线。

我国新冠疫苗研发项目从启动到开展临床研究,仅用时两个月,到首次开展疫苗境外Ⅲ期临床试验,仅用时5个月,到获批附条件上市,仅用时11个月。多样化的技术路线加速了我国疫苗研制进程,我国疫苗研发和产品质量已经处在世界前沿梯队。在临床和市场化环节,部分单位向国家药监局递交临床试验申请材料后,临床试验方案论证进展迅速。据不完全统计,清华大学、四川大学、厦门大学、电子科技大学、重庆医科大学5所高校研发的14种新冠病毒检测试剂获得欧盟CE认证,正式取得进入欧盟市场的资质。国药疫苗和科兴疫苗进入“新冠肺炎疫苗实施计划”(COVAX)疫苗库,有助于缓解发展中国家面临的疫苗供应短缺现状,推动全球疫苗分配的公平性和可及性。

我国在世界范围内积极动员他国开展疫苗产业化集体行动。自2020年9月我国腺病毒载体重组新冠疫苗问世后,其Ⅲ期临床试验已在墨西哥、俄罗斯等5个国家完成,并于次年2月获准在国内附条件上市。截至2021年6月8日,国药集团中国生物新冠疫苗已在中国、阿联酋、巴林、玻利维亚、塞舌尔、泰国6个国家获批注册上市,在全球72个国家(地区)及国际组织获批使用,100多个国家和国际组织提出采购需求,接种已覆盖196个国别人群。国际权威医学杂志《柳叶刀》表示,中国科兴公司的疫苗产品可以让超过90%的接种者体内产生病毒抗体。截至2021年7月,我国已有逾4.8亿剂新冠肺炎疫苗支援世界其它国家,这些疫苗解决了全球近100个国家在疫情方面的燃眉之急。中国与阿联酋、印尼等10多个国家开展疫苗合作生产与技术转移工作,正在推进大规模疫苗生产进程。中国新冠疫苗产业的创新治理实践,改变了生物医药产业传统的研发周期长、检测认证与市场化难等问题,为全球公共产品创新治理体系构建提供了借鉴思路。

4 疫苗产业创新治理推动全球治理改革的政策含义

4.1 将全球公共利益作为创新治理目标

相互依赖是技术全球化的重要特征,不仅表现在跨境组织间,还表现在基础研究科学与技术创新、商业化的相互融合上[44]。疫苗是维护全球公众健康的主要手段,在全球信息、资源、人口都实现大空间范围迁移的过程中,疫苗产业创新治理不仅是科学家、科研机构的科研行动或生物医药企业的商业行为,更应变为凝聚全社会和全球共识的集体行动。每一个主体都应从全球公共价值诉求出发,建立安全有效、长期普惠、公平应用的“巴斯德象限”创新治理模式。

当新冠疫苗首次获批使用时,呼吁将新冠疫苗作为全球公共产品的诉求日益强烈。有西方学者认为,新冠疫苗的全球分配面临很多新挑战,现有分配援助机制无法有效阐释南北半球国家之间结构性不平等引起的担忧。对此,应确保全球南方国家可及性,并解决制药公司制定规范的权力问题[45]。疫苗企业在与各国政府、慈善机构和非政府组织合作过程中,在确保商业价值和中小企业参与的前提下,应更聚焦特定重大疾病疫苗创新,开展基于全球价值链整体运行的技术研发、流程再造和平台开发行动,建立行动联盟。

新冠疫苗属于全球公共产品,疫苗研制具有高度的全球化分工特征。因此,即使疫苗在短时间内研发成功,成果推广仍会受到各国设备、工艺、原料等生产要素状况的制约。当前,全世界使用的大多数疫苗由生物医药公司提供,主要疫苗公司拥有在全球范围内开发、生产和供应疫苗的专门知识和技术能力。如果将疫苗作为全球公共产品,疫苗产业相关机构应被纳入国家未来政策制定中,并且能够响应不断变化的需求,并作出优先安排。本文认为,当前共同进行防疫和技术研发,以彻底扭转新冠肺炎疫情蔓延趋势,仍是世界各国合作努力的方向。在理性追求利润的医药公司与对疫苗有强烈需求的公众之间,各国政府应建立协调型的信任治理机制和快速决策响应机制,以加强社会资源统筹和平衡,提高应对突发情况的能力。同时,各国政府应加强协调沟通,避免疫苗囤积问题,防止政治议题和资本力量“绑架”疫苗研发,抵制西方少数国家采取的疫苗保护主义行动,建立疫苗产业全球治理和国际社会广泛合作体系。

4.2 为科学家集体共识提供实践场域

科学家是疫苗研发主体。从疫苗研发看,要经过毒株分离、基因测序、种子株培养、疫苗制备、动物模型安全性检验、临床试验、审批、生产和规划上市等主要环节。传统疫苗技术已广泛应用于各种细菌和病毒病原体研究,但也有一些不成功的例子,如持续感染、具有高序列变异性的快速进化病原体、复杂的病毒抗原和新出现的病原体。核酸和病毒载体疫苗等新技术具有彻底改变疫苗开发的潜力,因为其非常适合解决现有技术的局限性[46]。但是,病毒疫苗研发仍有许多尚未解决的问题,许多高致病性病毒疫苗开发仍未攻克,疫苗与人体免疫系统相互作用的复杂机制尚未完全阐明[47]。当前,正跨入免疫生物基因组学研究的新时期——更理性、更系统的免疫学研究和疫苗研发方式。然而,全球范围内只有10余家研究机构正在将这种方式应用于疫苗研发[48]。可见,只有科学家形成创新合力,才能将疫苗研发创新向纵深和综合方向推进,这需要公共政策的持续支持。

在全球重大疾病面前,科学家的研发不是某个科学家个人的事情,而是科学家的集体行动。科研院所、医药企业、高校实验室、政府机构、大数据平台公司在疫苗研发中应发挥主体作用,科学家集体意见应受到各国政府的普遍尊重。疫苗上市后能否形成有效的社会接受度,其影响因素是多方面的。疫苗接种的决定因素是基于特定环境可变的复杂体,一个主要驱动因素为是否存在疫苗犹豫。疫苗犹豫通常被定义为尽管有疫苗接种服务,但仍延迟接受或拒绝疫苗。大多数对接种疫苗犹豫不决的人处于接受疫苗到拒绝疫苗的范围内。同时,获得疫苗的社会成本或结构性障碍也会阻碍疫苗的普及。2020年8月,美国国家科学院、工程院和医学院主办的微生物威胁论坛举行了为期4天的线上研讨会,主题为疫苗的关键公共卫生价值——解决可及性和犹豫性问题。疫苗获取和疫苗信心,尤其是考虑到卫生系统、研究机会、传播战略的政策,可被视为解决疫苗获取、认知、态度和行为问题的关键。

4.3 构建疫苗产业全球创新网络

加强与国际组织、各国科研机构的合作,建立疫苗研发和创新治理平台,构建疫苗产业全球创新网络。应在科学家使命责任、疫苗企业市场价值与国家公共利益之间建立平衡机制。政府需提供公共资金,通过直接购买或生产公共产品,间接促进企业研发,也可以采取财政补贴、税收、研发奖励、贷款等各种政策工具组合。在疫苗研发、基因测序和种子株培育阶段,应有公共研发资金长期支持,政府资金应为主导。在重大议题选定、风险评估尤其是社会动员上,国家需发挥主导作用。科学家、研发机构、研发企业、政府部门、行业联盟、公共平台都是创新贡献者。在全球共同行动的舞台上,疫苗研发主体和市场化主体应明确各自治理责任,建立长效合作机制。在疫苗研发投资上,应采取集中治理与动态治理相结合的方式,建立稳定的研发团队,避免“撒胡椒粉”,建立跨部门和跨机构的疫苗联合研发平台(组织)。在确保安全性、有效性和稳定性前提下,加快应用导向型研发创新,加强疫苗联合研发,建立疫苗储备机制。打造教育链—产业链—创新链合作分工模式,建立疫苗产业人才储备和培育机制。提供金融激励政策和政府杠杆基金,加快疫苗产业化后端的成果转化和辐射扩散。无论是实验室的基础研究还是走向临床试验,抑或是上市后的生产和使用,如果国际合作项目可以促成疫苗研发机构或企业广泛合作,势必会加快推进疫苗研发进程,尽早使疫苗在全球范围内普及。

5 结论与展望

全球治理面临更多样性的治理主体多样性和目标多元化,以及全域均衡和局部均衡的多重约束。疫苗作为一种全球公共产品,从创新治理视角和逻辑框架推动其创新发展,可促进其在全球治理改革中作出贡献。现阶段,疫苗已在各国疫情防控中发挥积极影响,但在疫苗研发、供给、全球分配问题上,仍需世界各国共同努力,提供长效综合解决方案。

疫苗产业具有科学驱动、高成长性、全球价值链嵌入性及国家核心利益导向等基本特征。根据产业创新规律,疫苗创新周期长且投入大。更多国际实践经验主要体现在生物医药跨国企业实践上。然而,面对此次疫情考验,一些在疫苗产业上具有创新比较优势的发达国家,却出现了疫苗产业创新治理困境。本文对此提供了理论解释,并指出,西方国家采取“竞争丛林”式的创新逻辑已不适用于包括疫苗在内的全球公共产品供给。中国在新冠疫苗创新治理上的行动方案具有重要实践意义。疫苗作为一种全球公共产品,无论在研发、生产还是分配环节,各国均应基于全球公共利益目标,为科学家集体共识建构实践场域,广泛开展国际创新合作,构建创新治理网络。上述原则和逻辑框架可为推动全球治理改革以及形成全球公共产品供给体系提供重要启示。

参考文献:

[1] QUAK S,HEILBRON J,MEIJER J. The development of the vaccine industry,1800-present:a historical-sociological field approach[J]. International Journal of Business and Globalisation,2016,17(2):224-242.

[2] 联合国全球治理委员会.我们的全球伙伴关系[M].伦敦:牛津大学出版社,1995.

[3] ROSENAU JAMES N, SINGH J P. Information technologies and global politics: the changing scope of power and governance[M].NY: SUNY Press,2002.

[4] BARATTA J P. The politics of world federation[M]//World Constitutionalism. Cambridge Scholars Publishing,2004:236-242.

[5] 俞可平. 全球治理引论[J]. 马克思主义与现实,2002(1):20-32.

[6] 蔡拓. 全球问题与当代国际关系[M]. 天津:天津人民出版社,2002.

[7] SEO S N. A theory of global public goods and their provisions[J]. Journal of Public Affairs,2016,16(4):394-405.

[8] HIRSHLEIFER J. From weakest-link to best-shot:the voluntary provision of public goods[J]. Public Choice,1983,41(3):371-386.

[9] SAMUELSON P A. The pure theory of public expenditure[J]. The Review of Economics and Statistics,1954,36(4):387-389.

[10] COASE R H. The problem of social cost[J]. The Journal of Law and Economics,1960,3:1-44.

[11] HABERMAS J. The theory of communicative action[M]. Boston:Beacon Press,1984.

[12] 埃莉诺·奥斯特罗姆. 公共事务的治理之道:集体行动制度的演进[M].北京:三联书店,2000.

[13] JOEL MOKYR. The lever of riches:technological creativity and economic progress[M].New York:Oxford University Press,1990.

[14] ARNOLD TOYNBEE. A study of history[M].Thames and Hudson Ltd,1972.

[15] DC NORTH, JJ WALLIS. Integrating institutional change and technical change in economic history a transaction cost approach[J].Journal of Institutional & Theoretical Economics, 1984(4):609-624.

[16] CHORDA M. Technopolitan strategies: at the edge of an innovation-driven territorial approach[J].International Journal of Technology Management, 1995, 10(7-8): 894-906.

[17] GACKSTATTER S,KOTZEMIR M,MEISSNER D. Building an innovation-driven economy-the case of BRIC and GCC countries[J]. Foresight,2014,16(4):293-308.

[18] BRACZYK H J,COOKE P,HEIDENREICH M. Regional innovation systems[M]. London:Routledge,2003.

[19] GIBBONS J H,GWIN H L. Technology and governance[J]. Technology in Society,1985,7(4):333-352.

[20] 谢尧雯,赵鹏. 科技伦理治理机制及适度法制化发展[J]. 科技进步与对策,2021,38(16):109-116.

[21] LUCE J. Mitochondrial replacement techniques:examining collective representation in emerging technologies governance[J]. Journal of Bioethical Inquiry,2018,15(3):381-392.

[22] DESCHAMPS J P,NELSON B. Innovation governance[M]. Hoboken,NJ:John Wiley & Sons,Inc.,2012.

[23] BECKER-BLEASE J R. Governance and innovation[J]. Journal of Corporate Finance,2011,17(4):947-958.

[24] MATTAR Y. Post-industrialism and Silicon Valley as models of industrial governance in Australian public policy[J]. Telematics and Informatics,2008,25(4):246-261.

[25] RITTER T,GEMUNDEN H G. Network competence:its impact on innovation success and its antecedents[J]. Journal of Business Research,2003,56(9):745-755.

[26] PAT N-ROMERO J D,BALDASSARRE M T,RODR

N-ROMERO J D,BALDASSARRE M T,RODR GUEZ M,et al. Application of ISO 14 000 to information technology governance and management[J].Computer Standards & Interfaces,2019,65:180-202.

GUEZ M,et al. Application of ISO 14 000 to information technology governance and management[J].Computer Standards & Interfaces,2019,65:180-202.

[27] 北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心. 深刻认识擘画“十四五”时期发展蓝图的理论创新[N]. 经济日报,2020-11-20(1).

[28] BEUMER K. Nation-building and the governance of emerging technologies:the case of nanotechnology in India[J]. NanoEthics,2019,13(1):5-19.

[29] LOMBARD M,PASTORET P P,MOULIN A M. A brief history of vaccines and vaccination[J]. Rev Sci Tech,2007,26(1):29-48.

[30] KATZ I T,WEINTRAUB R,BEKKER L G,et al. From vaccine nationalism to vaccine equity-finding a path forward[J]. The New England Journal of Medicine,2021,384(14):1281-1283.

[31] PAVITT K. Sectoral patterns of technical change:towards a taxonomy and a theory[J]. Research Policy,1984,13(6):343-373.

[32] PAVITT K. National systems of innovation:towards a theory of innovation and interactive learning[J]. Research Policy,1995,24(2):320.

[33] 北大科技园创新研究院.我国疫苗产业发展概况[N].中国高等技术产业导报,2020-06-22(16).

[34] JOSEPH R K. Pharmaceutical industry and public policy in post-reform India[M]. Routledge India,2015.

[35] NSF. America's investment in the future[R].National Science Foundation,2000.

[36] 弗雷德里克·L.努斯鲍姆. 现代欧洲经济制度史[M].罗礼平,秦传安,译. 上海:上海财经大学出版社,2012.

[37] HAYEK F. The fatal conceit: the errors of socialism[M].Chicago:University of Chicago Press, 1988.

[38] OLSON M. The logic of collective action[M]. Harvard:Harvard University Press,1971.

[39] 赵可金. 病毒与权力:新冠肺炎疫情冲击下的世界权威重构[J]. 世界经济与政治,2020(10):30-49,156.

[40] ARCHIBUGI D,MICHIE J. The globalisation of technology:a new taxonomy[J]. Cambridge Journal of Economics,1995,19(1):121-140.

[41] ORSENIGO L,PAMMOLLI F,RICCABONI M,et al. The evolution of knowledge and the dynamics of an industry network[J]. Journal of Management & Governance,1997,1(2):147-175.

[42] BUCHANAN B. A national security research agenda for cybersecurity and artificial intelligence[R]. Center for Security and Emerging Technology,2020.

[43] 张新民. 从新冠病毒疫苗研发看我国战略科技力量建设[J]. 中国科学院院刊,2021,36(6):709-715.

[44] ARCHIBUGI D, MICHIE J. The globalization of technology: a new taxonomy[J]. CambridgeJournal of Economics,1995,19(1):121-140.

[45] SAKSENA N. Global justice and the COVID-19 vaccine:limitations of the public goods framework[J]. Global Public Health,2021,16(8-9):1512-1521.

[46] GEBRE M S,BRITO L A,TOSTANOSKI L H,et al. Novel approaches for vaccine development[J]. Cell,2021,184(6):1589-1603.

[47] 王凯.病毒疫苗的研发现状及展望[J].山东大学学报(医学版),2021,59(5):8-14.

[48] 高广文. 疫苗研发:探索新模式[J]. 世界科学,2014(5):29-30,39.

(责任编辑:陈 井)

N-ROMERO J D,BALDASSARRE M T,RODR

N-ROMERO J D,BALDASSARRE M T,RODR GUEZ M,et al. Application of ISO 14 000 to information technology governance and management[J].Computer Standards & Interfaces,2019,65:180-202.

GUEZ M,et al. Application of ISO 14 000 to information technology governance and management[J].Computer Standards & Interfaces,2019,65:180-202.