0 引言

随着数字化进程加快,企业寿命、产品生命周期和用户争夺的时间窗口期都在以前所未有的速度缩短[1],影响组织竞争的关键要素也从资源、能力转变为速度与时间。在时间竞争格局下创新的紧迫性不断提升,这对员工提出了更高要求,即员工需在有限时间内创造性完成工作任务。

反馈寻求作为一种主动性调节行为,对创造力的积极作用已被众多学者证实[2-5]。已有的反馈寻求与创造力研究虽然证实了反馈效果会受到策略[6]、反馈源[7]、效价[3,8]等影响,但忽视了时机在其中的关键作用,且其效力发挥往往因时间而不同。事件系统理论提出,事件强度受到天时、地利、人和的影响[9],其中,天时就是本文所指的时机。在当前的时间竞争格局下,员工面临时间紧、任务重的形势,一个任务完成后马上接受下一个任务成为员工的工作常态,而时间资源的挤占导致员工无法在最佳时间获取反馈。因此, 到底是即时还是延时寻求反馈更有利于创造力值得深思。根据解释水平理论,个体寻求反馈与任务完成的时间距离会影响个体解释水平,进而影响后续认知与行为[10]。反馈寻求时机不同将导致寻求者关注的信息特点、反馈源提供的信息种类产生差异,进而影响寻求反馈效力的发挥。

此外,在寻求反馈与创造力的作用机制研究中,大多肯定认知或情绪在其中的作用,如创新效能[4]、被激活的情感反应[11]等,而Ashford等[12]提出学习也是影响二者关系的重要中介,且反馈对学习的影响作用已被Lam等[13]证实,因此本文认为反馈寻求时机直接影响学习方式与效果。双元学习理论指出,个体学习方式有两种:第一,利用式学习,是对现有知识的整合和利用;第二,探索式学习,是对新知识、新方案的探索、吸收和试验。在双元学习视角下,采用即时寻求反馈是一种低解释水平、关注短期目标的驱动模式,从而引发对创新具有较强影响力的利用式学习;延时寻求反馈是一种高解释水平、关注长期目标的驱动模式,进而引发创新渴望性高的探索式学习。不仅如此,当创新任务面临较大时间压力时,会限制认知资源的使用,影响个体对信息的处理和判断[14],同时,大大压缩个体主动学习时间,使学习效果受到极大限制。因此,个体需因时而变,权衡利用与探索,以最佳寻求时机、最优学习方式促进创造力显著提升。

综上,为厘清在创新任务时间压力较大情境下个体何时寻求反馈有利于创造力的现实问题,本文首先利用质性研究描述和归纳反馈寻求时机内涵与特点,并进行量表重构;其次,以时间压力为调节变量,借助双元学习理论,辨析利用式和探索式学习在即时/延时寻求反馈与创造力之间的中介作用。通过该项研究,期望能够在存在较大创新时间压力的组织情境中为员工找到合理方式和最佳时机提供依据,也为企业在引导员工规划寻求时机与方式、何时给予反馈、促进反思和学习等方面提供建议。

1 反馈寻求时机概念与测量

学术界对反馈寻求时机的研究尚未成熟,无论是概念界定还是量表开发均处于起步阶段。事件系统理论和解释水平理论提出,时间距离影响事件强度和解释水平,因此本文认为不同时机下的寻求反馈会影响个体对解释水平和信息资源转化方式的选择。同时,该研究也是对Ashford等提出研究寻求反馈时机必要性的回应[15,16],为管理实践中的员工选择最佳反馈寻求时机提供了依据。综上,本文首先探索反馈寻求时机的内涵和特点,随后开发并验证测量量表。

1.1 有关反馈寻求时机的访谈

本文收集员工对反馈寻求时机的看法,采取由浅到深、循序渐进的提问方式编制半结构化访谈提纲,包括:①“请简单介绍一下您日常的工作内容”(导入题);②“请简单描述您的工作环境,如组织工作氛围、文化氛围、领导和同事的情况”(导入题);③“请具体回忆您最近一次的寻求反馈经历,具体过程是怎样的”;④“请具体谈谈当时您为什么要寻求反馈”;⑤“您一般会在何时寻求反馈”;⑥“您认为寻求反馈的时机是否重要以及为什么”;⑦“您认为在不同时机下寻求反馈,他人给予您的反馈内容有何差异”;⑧“请举例您亲身经历和观察到的不同时机寻求反馈的差异”。

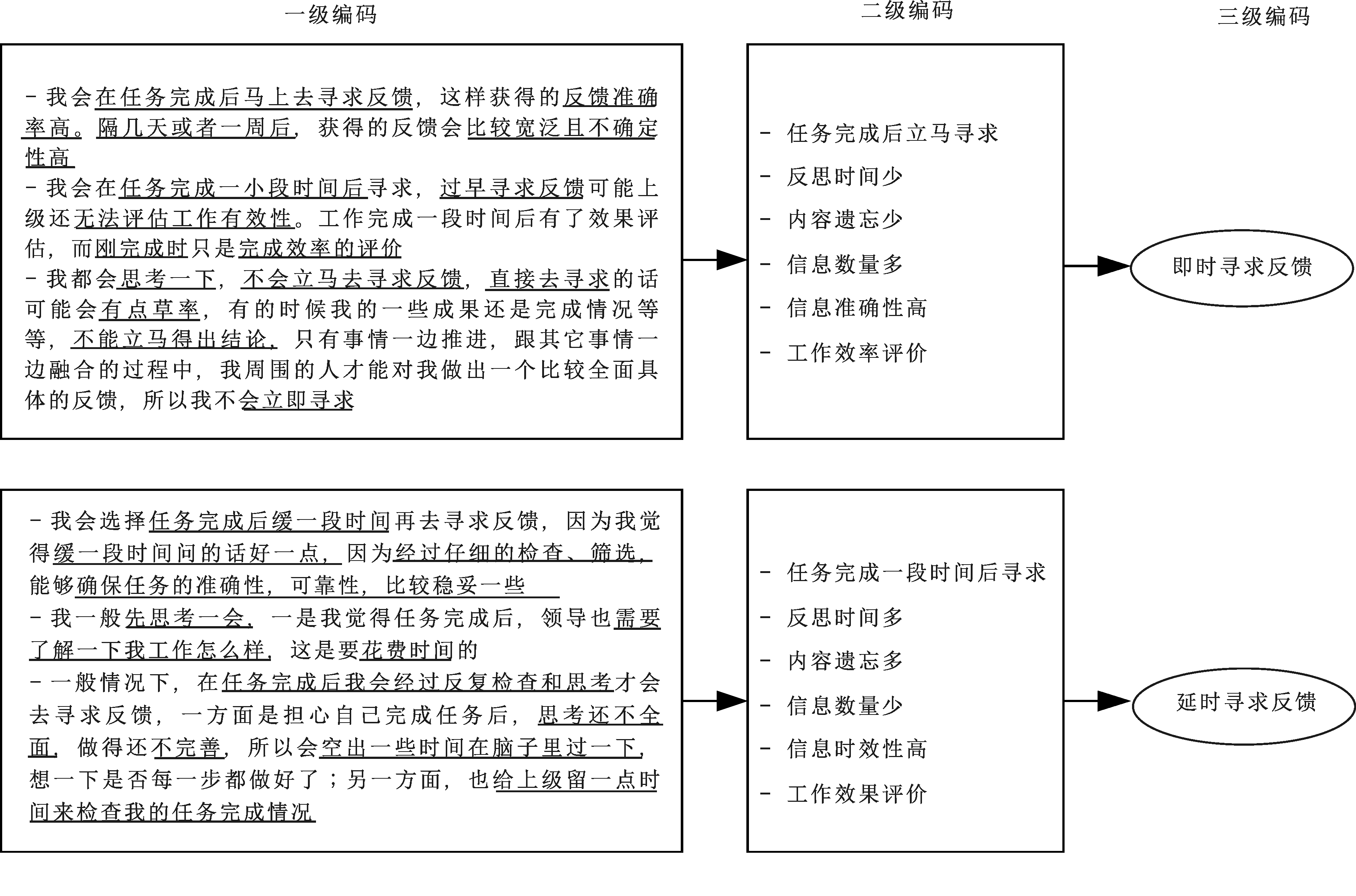

基于理论饱和的抽样原则[17],选择来自制造业、建筑业、信息软件业等行业的30名员工,访谈时间控制在30~60分钟。将访谈语音资料转录为文字后,用Nvivo编码软件进行数据分析,包括开放式编码、主轴式编码和选择性编码3个步骤。编码围绕“反馈寻求时机”主旨展开,并在此过程中同步识别反馈寻求时机内涵与特点。编码结构如图1所示。

1.2 反馈寻求时机构念界定

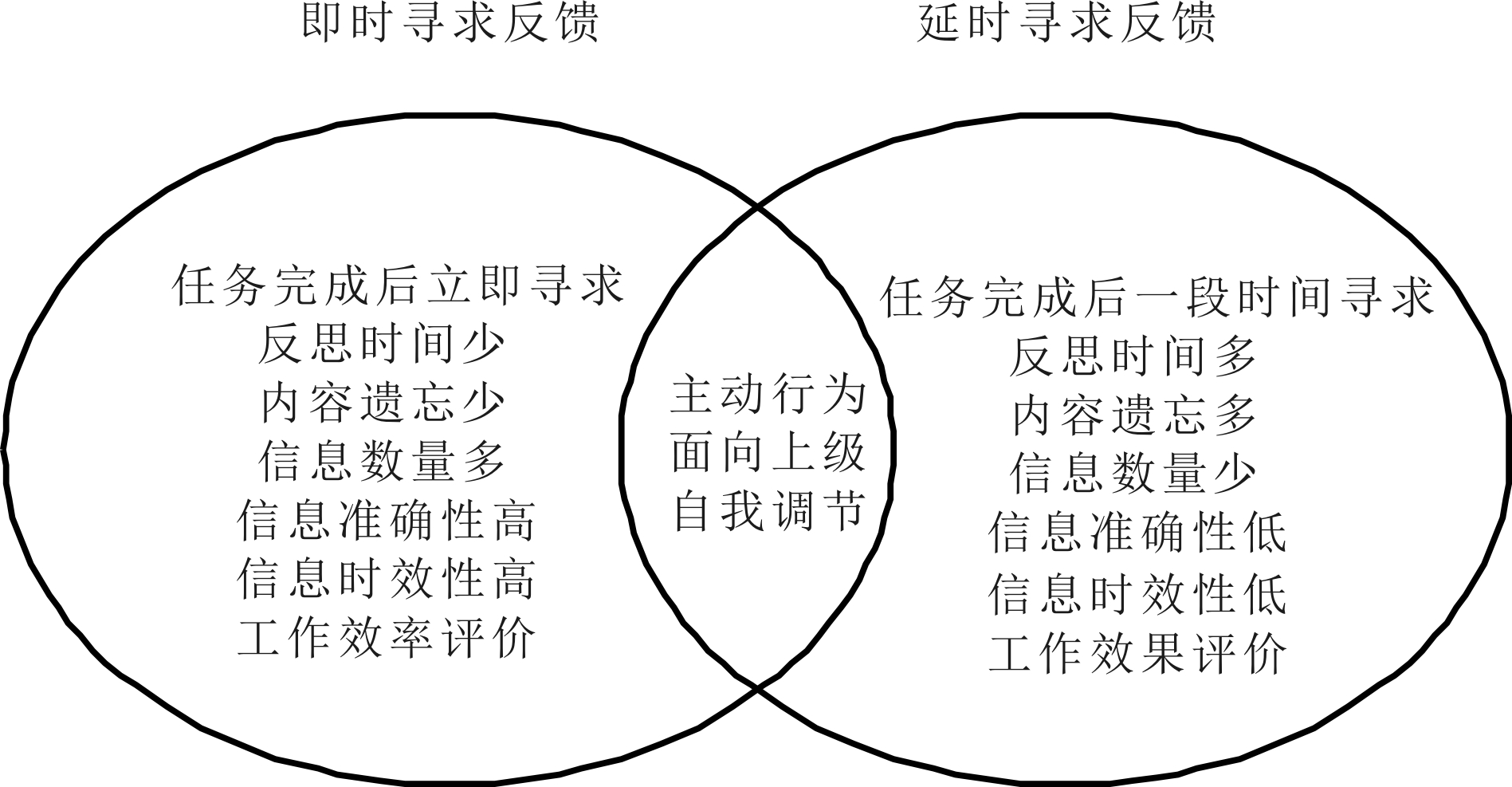

根据编码结果,本文归纳即时与延时寻求反馈的异同点,如图2所示。

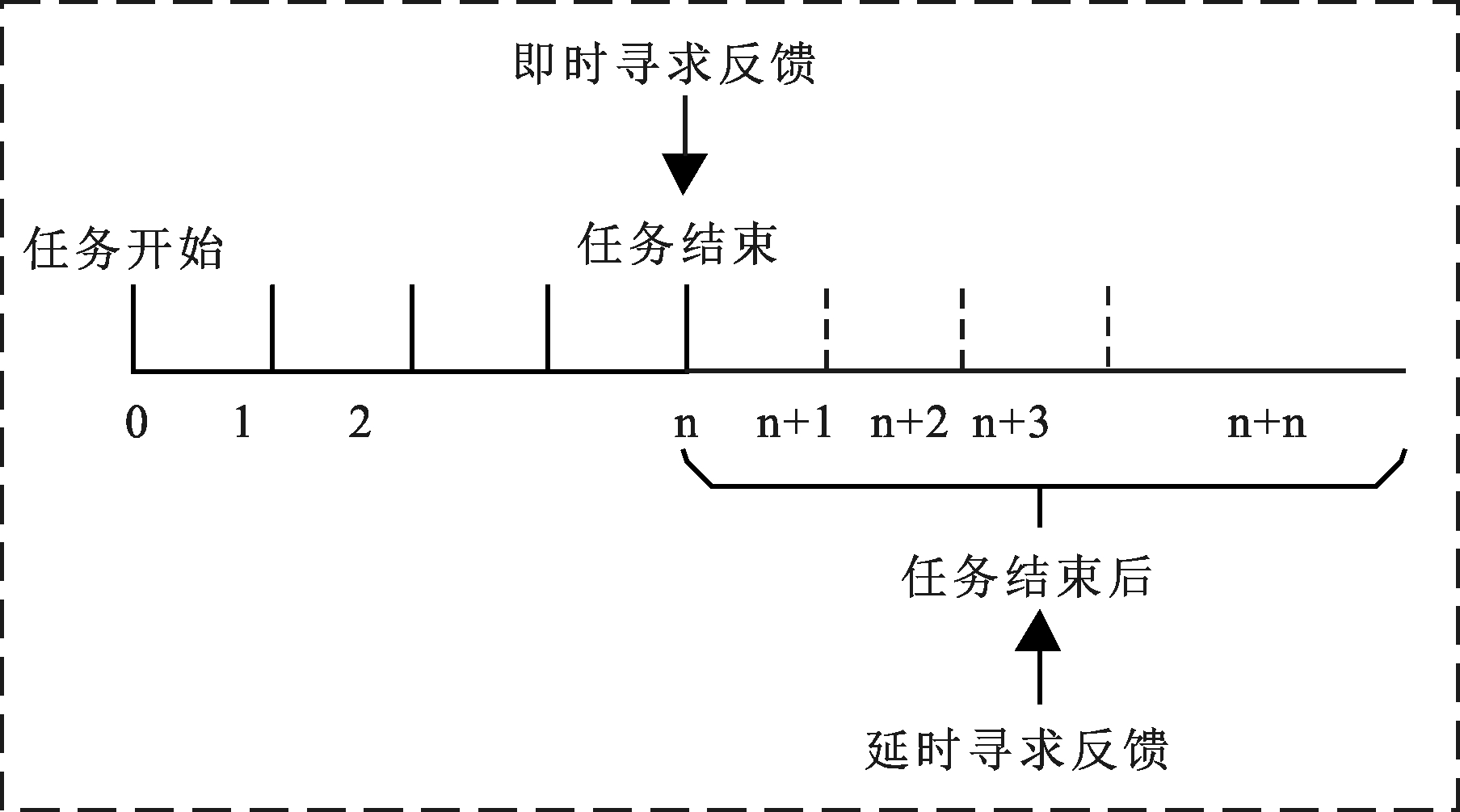

基于上述质性分析,本文发现,即时与延时寻求反馈在时间间隔、反思程度上差异显著,表现为即时寻求与任务完成时间间隔短、延时寻求与任务完成时间间隔长;即时寻求者反思时间少、延时寻求者反思时间长。同时,参考现有研究有关“时机”的解释,如Kuvaas等[16]认为反馈即时性包含即时反馈和延时反馈;吴兴海和张玉利[18]界定的创业机会开发时机包含即时开发机会策略与延时开发机会策略等。本文将即时寻求反馈行为定义为个体在任务完成后几乎不经过反思、立刻向上级询问自身工作表现的行为;将延时寻求反馈定义为个体在任务完成后经过充分的个体反思,间隔一段时间后再向上级询问自己工作表现的行为;将反馈寻求时机定义为个体完成任务后与寻求反馈的时间间隔长度。即时与延时寻求反馈的概念内涵如图3所示。值得注意的是,即时和延时无绝对界限,仅指相对程度,主要由个体心理感知决定。

1.3 反馈寻求时机构念测量

通过初始测量题项开发、探索性因子分析和验证性因子分析3个步骤,实现对反馈寻求时机测量量表的开发[19]。

1.3.1 问卷编制

借鉴Gong[20]开发反馈寻求内容量表的方法,首先对反馈寻求相关文献进行回顾,如Ashford[15]的反馈寻求策略量表、Gong[20]的反馈寻求内容量表等。其次,根据Hinkin[19]的建议,基于上文对反馈寻求时机的划分和界定,针对即时寻求反馈和延时寻求反馈分别编制5个项目,由2名管理研究人员对其进行审查,以确保与定义一致,同时,根据反馈意见进行修订。随后,由3名博士、7名硕士和1名企业咨询专家对编制题项内容进行有效性评估,其中包括对两种反馈寻求时机的描述。在每个题项空白处,每个评委检查题项匹配的反馈寻求时机。11名评委均对10个项目进行了正确分类,超过75%的最低标准[19]。由此,初步确保量表具有较高内容效度和信度。

1.3.2 被试和取样

依据段锦云等[21]编制量表的取样方式和项目分析步骤,采取随机取样方式收集反馈寻求时机测量数据,发放对象为在职员工,以员工自评为主。选用纸质和电子问卷相结合的形式发放,分为两个阶段,第一阶段数据用于探索性因子分析,第二阶段数据用于验证性因子分析。两阶段共发放问卷274份,有效问卷219份(有效率79.9%)。有效样本中,男性为101人(占46.1%),年龄大多在21~35岁,工作年限集中在1~3年,教育程度以大专与本科为主。

1.3.3 因子分析

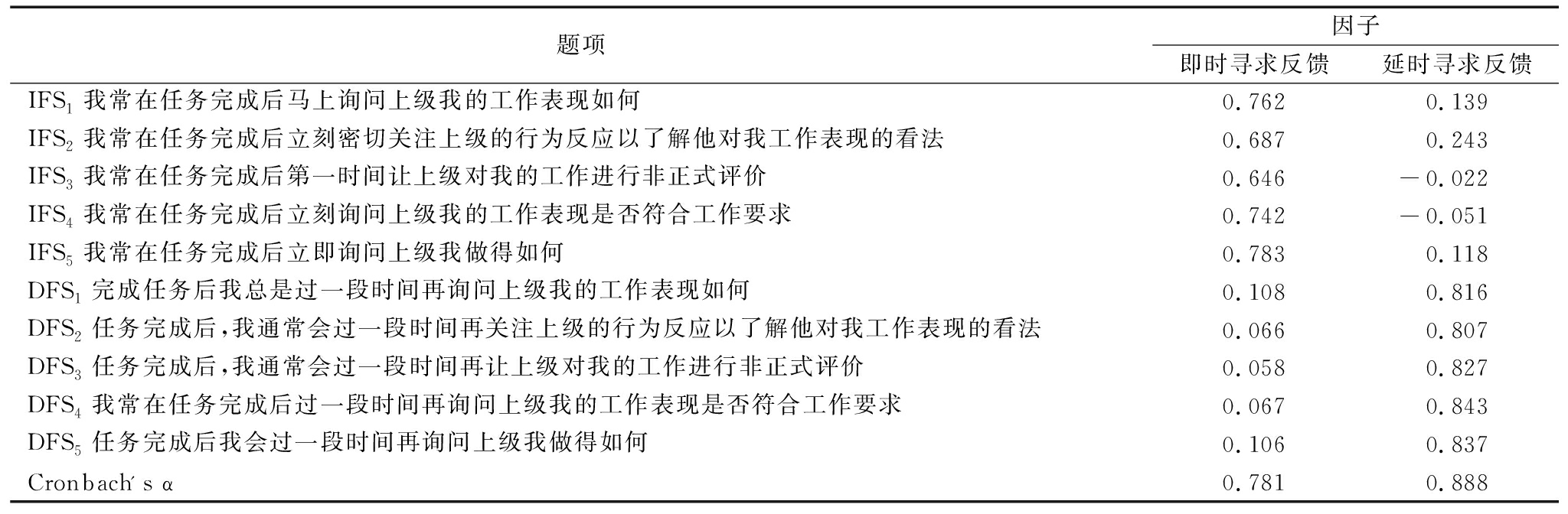

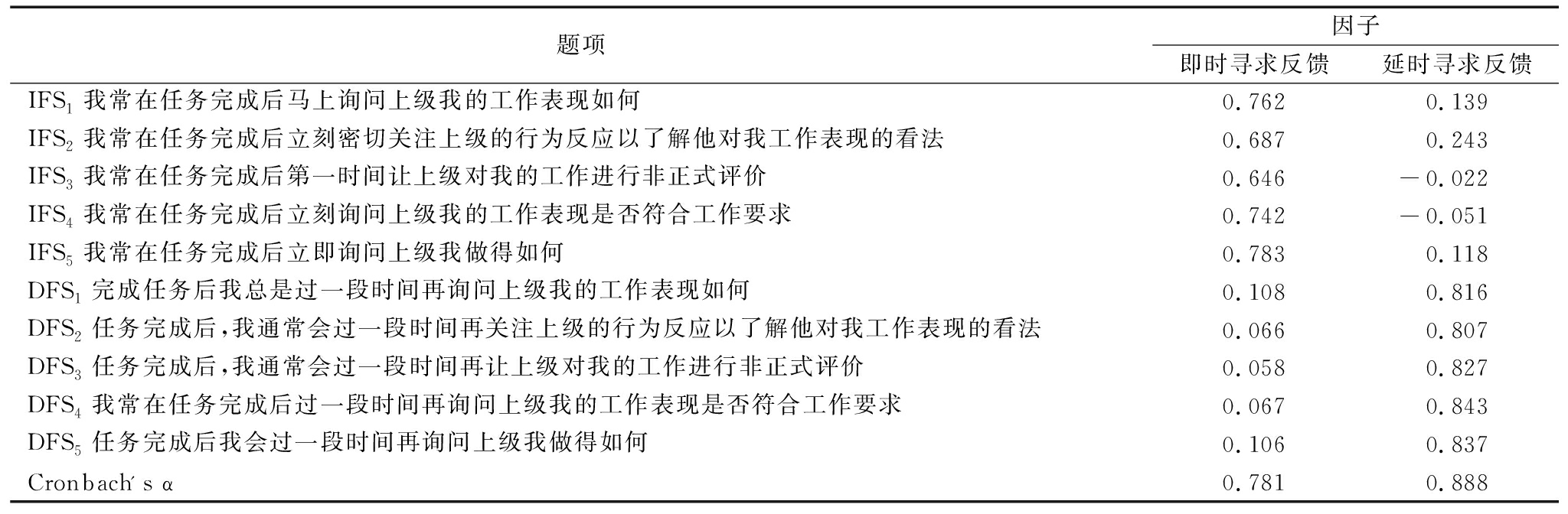

(1)探索性因子分析。采用主成分分析方法,提取特征值大于1的相关因子,最终获得2个初始特征值超过1的因子,能够解释总方差的61.788%,符合相关标准,探索性因子分析结果如表1所示。

第一阶段的101份数据共提取2个特征根大于1的因子,初步验证了上述质性研究结论。10个题项在各因子上的因子载荷量均大于0.5,因此都予以保留。两个因子的Cronbach' s α值分别为0.781和0.888,表明量表具有良好信度。

(2)验证性因子分析。即时寻求反馈、延时寻求反馈双因素模型与数据拟合较好。其中,X2/df=2.224,RMSEA=0.072,IFI=0.903,CFI=0.900。同时,将双因素模型与替代模型进行比较,结果表明,双因素模型优于单因素模型。

表1 探索性因子分析结果

题项因子即时寻求反馈延时寻求反馈IFS1我常在任务完成后马上询问上级我的工作表现如何0.7620.139IFS2我常在任务完成后立刻密切关注上级的行为反应以了解他对我工作表现的看法0.6870.243IFS3我常在任务完成后第一时间让上级对我的工作进行非正式评价0.646-0.022IFS4我常在任务完成后立刻询问上级我的工作表现是否符合工作要求0.742-0.051IFS5我常在任务完成后立即询问上级我做得如何0.7830.118DFS1完成任务后我总是过一段时间再询问上级我的工作表现如何0.1080.816DFS2任务完成后,我通常会过一段时间再关注上级的行为反应以了解他对我工作表现的看法0.0660.807DFS3任务完成后,我通常会过一段时间再让上级对我的工作进行非正式评价0.0580.827DFS4我常在任务完成后过一段时间再询问上级我的工作表现是否符合工作要求0.0670.843DFS5任务完成后我会过一段时间再询问上级我做得如何0.1060.837Cronbach' s α0.7810.888

注:即时寻求反馈(IFS):Immediate Feedback-Seeking;延时寻求反馈(DFS):Delayed Feedback-Seeking

2 时间压力下反馈寻求时机对个体创造力的影响

2.1 理论基础与研究假设

2.1.1 反馈寻求时机与个体创造力

反馈寻求作为自我调整的积极行为,已被证明能够有效提升个体创造力[2-5]。Ashford等[15]通过对近20年反馈寻求研究成果的汇总与分析发现,反馈寻求是一个复杂的多维结构,包含频率、策略、信息、反馈源和时机5个重要方面,并呼吁全面拓展、深化反馈寻求各维度及其对后续实施效果的影响研究。事件系统理论也表明,事件的强度、空间和时间因素均会影响个体对事件的感知,进而影响个体后续认知与行为[9]。反馈寻求是个体为获取有价值信息而不断调整自我以实现预设目标的过程[2],是个体主动创设以实现自我目标的主动性事件,其效力受到事件本身强度、空间及时间因素的影响。因此,本文预测反馈寻求时机不同将导致反馈效力呈现差异化。

解释水平理论指出,个体与事物的心理距离尤其是时间距离,会影响个体对事物的认知[7]。当个体与事物间的时间距离较近时,个体倾向于采用低解释水平表征事物并关注事物外围的具体信息,如即时寻求反馈;当时间距离较远时,个体倾向于采用高解释水平表征事物并关注事物核心的本质特征[22],如延时寻求反馈。

具体而言,个体即时寻求反馈的时间距离较近,个体易采用低解释水平表征任务,从而在寻求过程中重点关注当下、具体细节性信息,相应地,反馈源也会对这些外围、背景化的问题作出回应。具体信息需要陈述者反复、细致地就某个问题进行解释,因此反馈源提供的反馈数量较多。而个体延时寻求反馈的时间距离较远,个体会采用高解释水平表征任务,形成更抽象的思考并关注核心的本质性信息,促进个体探索、求知意愿[23],同时,从任务完成到寻求反馈,个体可以对任务进行充分的自我评价与反思,即自我调节学习过程,且个体会为达到学习目标而主动寻求外部信息。在反思过程中,个体会获得一些独特想法,如独特的隐性知识,从而有助于创新行为产生[24]。相应地,反馈源也有充分的时间思考寻求者的任务完成效果,从而给出更具针对性的改进意见,因此提供的反馈质量可能更高。

因此,无论是即时还是延时寻求反馈,个体所获信息广度或深度均能保证个体获得创新资源,激发个体创新思维,产生创新想法,进而提升创造力。据此,本文提出研究假设:

H1:即时寻求反馈与个体创造力显著正相关;

H2:延时寻求反馈与个体创造力显著正相关。

2.1.2 双元学习的中介作用

根据自我调节学习理论,学习者从元认知、动机和行为等方面表现出积极参与学习活动的过程,并选择合适的学习策略以达成目标[25],如通过寻求信息进行自我调节、开展自我学习。双元学习由March[26]提出,分别是探索式学习(搜索、获取新知识)和利用式学习(应用、开拓现有知识),它们强调个体对信息和资源的运用。现有研究表明,寻求反馈是个体获取知识资源的有效途径,能够激发个体求知动力、产生学习需求[27]。且多来源的信息有助于个体多角度思考[2],打破僵化的思维模式,增强学习动机。但需注意的是,在不同时机寻求反馈下,由于任务的时间距离不同,寻求者与反馈源会采取不同解释水平表征任务,进而产生不同决策。

时间距离会系统性影响人们对未来事件的解释方式,从而影响人们的偏好与选择[28]。个体在即时寻求反馈中会采取低解释水平,对任务事件进行具体化表征,关注表层信息,注重“怎么做”[19]。同时,由于距离任务完成时间较近,反馈源尚没有时间或精力深度思考寻求者在任务中的能力表现,而更多关注于任务完成效率,因此反馈源往往只能给出工作效率评价。这类评价促使寻求者产生更多的具象思维,偏好那些期盼性低但可行性高的备选方案,明确任务可行性,激发其应用、开拓现有知识的动机,即进行利用式学习。而个体在延时寻求反馈中会采取高解释水平,对任务事件实施抽象化表征,关注其核心信息,注重“为什么”[22]。相应地,由于时间距离远,反馈源有充足时间考察寻求者的任务完成效果,因此能提供更多工作效果类评价信息。寻求者结合上述信息评估当前结果与预期偏离程度[24],重塑自我认知,形成抽象思维,并偏好那些可行性略低但期盼性高的备选方案,增强结果的期盼性,从而激发其搜寻、探索新知识的动机,即进行探索式学习。如Gavetti[29]提出,心理表征越抽象,越能促进个体进行探索式学习,因此高解释水平下的延时寻求反馈更有利于探索式学习。

通过探索式学习获取的新知识、新技能有利于充实个体知识种类,使其能从多视角看待创新任务,增强创新渴望度,即“我想”创新;而利用式学习则扩大了个体认知广度和深度,使个体具备充足的创新知识储备,提升创新可行性,即“我能”创新。个体通过探索式或利用式学习均能获得与工作相关的知识和技能,从而将更多新知识、新想法、新视角转化为创新资源,助力个体打破固有、僵化的思维,萌生“我想”和“我能”创新的信念与动机。由此可知,双元学习对个体创造力有促进作用。个体即时寻求反馈通过低解释水平促进利用式学习,而个体延时寻求反馈通过高解释水平加强探索式学习,双元学习为个体创造力提供了稳健的内在驱动力,帮助个体获取、转移并吸收信息,使创新具备较强的期盼性和可行性,在“敢想”和“敢做”的个体意念支撑下持续投入精力与时间,努力完成创新任务[30]。

综上,双元学习在即时/延时寻求反馈与创造力之间起中介作用。据此,本文提出研究假设:

H3:即时寻求反馈显著正向影响个体利用式学习;

H4:延时寻求反馈显著正向影响个体探索式学习;

H5:利用式学习在即时寻求反馈与个体创造力之间起中介作用;

H6:探索式学习在延时寻求反馈与个体创造力之间起中介作用。

2.1.3 时间压力的调节作用

学习者在一定程度上会受到建构环境的影响[31]。在有限时间内完成大量工作成为大部分员工的工作常态,时间压力也成为职场人普遍面临的压力源之一[32],对个体认知及行为产生重大影响[14]。例如Baumeister等[33]认为,压力源会消耗个体的认知资源。而时间压力作为一种典型的工作压力,会极大地限制认知资源的使用[33-34],因此可能影响个体处理反馈信息的有效性,进而影响个体学习过程。

具体来说,在高时间压力下,个体认知资源有限,倾向于选择简单的信息加工策略[35],以加快信息处理;而即时寻求反馈获得的是具体、表面的细节性信息,能够被个体迅速识别、捕获,继而对其进行整合和利用,此时个体对利用式学习的控制感较强。同时,高时间压力代表时间紧迫,表明员工亟需提高效率,迫使员工不得不积极思考问题,从自身知识库中寻找解决问题的方法,而即时寻求反馈获得的多为工作效率评价,正好满足员工的学习需求,进而提高个体利用式学习意愿。

在低强度的时间压力下,个体拥有充足的认知资源,能够对延时寻求反馈获得的高质量信息进行深入的精细化加工,提高个体探索式学习的有效性。同时,充足的时间也利于激发个体的自主性感知,产生探索新事物的意愿。通过延时寻求反馈获得的工作效果评价信息有助于引发个体深入思考,深刻理解工作意义和内涵,充分挖掘潜在信息,发现新的学习努力方向,进而激发个体进行探索式学习。如Sijbom等[5]认为,低强度的时间压力允许员工将注意力集中在反馈的信息上,提供了处理和整合各种反馈信息的机会,也为员工进行探索性学习、搜寻新方法提供了必要时间和认知资源。据此,本文提出研究假设:

H7:时间压力正向调节即时寻求反馈与利用式学习关系,即时间压力越大,即时寻求反馈对利用式学习的正面影响效应越显著;

H8:时间压力负向调节延时寻求反馈与探索式学习关系,即时间压力越小,延时寻求反馈对探索式学习的正面影响效应越显著。

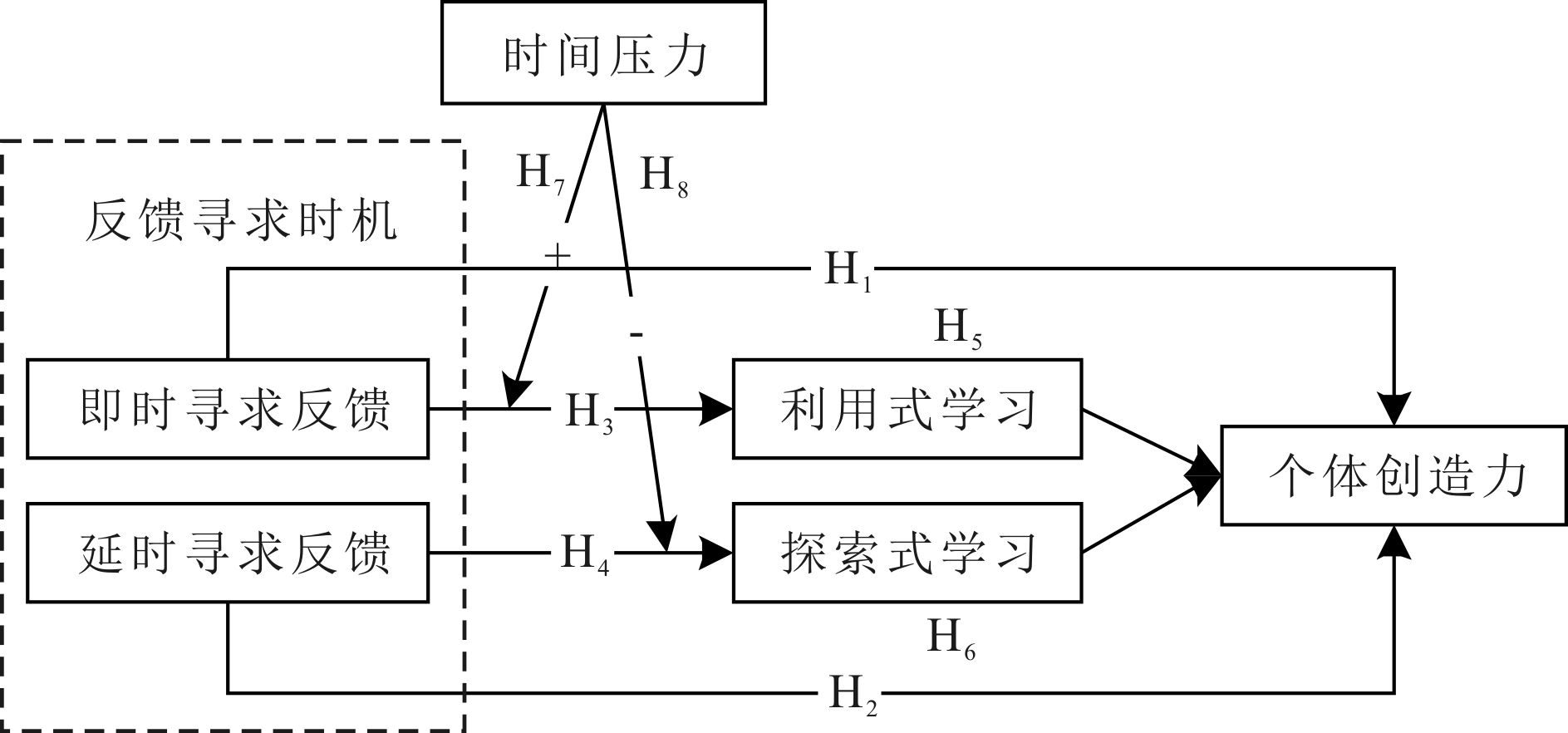

综上,构建研究框架如图4所示。

2.2 研究设计

2.2.1 研究样本

选取陕西、山西等地国有或民营创新型企业及高校行政部门等从事技术和管理工作的职工为问卷调研对象。第一,借助合作企业的资源优势,联系企业人力资源管理者以纸质问卷形式进行有组织的发放,回收问卷127份;第二,通过团队成员联系周围熟悉的在职员工及其同事,发放电子问卷,回收问卷326份。两种渠道共回收问卷453份,通过筛查答题时间、缺失数据值等方式剔除无效问卷后,得到有效样本364份,有效回收率为80.35%。

2.2.2 研究工具

本研究测量工具均源于国内外成熟量表,问卷采用Likert5点计分法进行度量。

(1)反馈寻求时机。采用本研究经过检验的反馈寻求时机量表进行测量。

(2)双元学习。采用Atuahene-Gima和Murray[36]的双元学习量表,两种学习方式分别由5个题项测度,利用式学习题目如“我常用成熟、普遍认可的方法解决问题”,探索式学习题目如“我倾向采用独创或尚未被完全认可的方法解决问题”。

(3)时间压力。采用Semmer等[37]的时间压力量表,共5个题项,如“在工作中,我觉得时间非常紧迫”。

(4)个体创造力。采用Zhou和Jing[38]的个体创造力量表,共13个题项,如“我会经常提出一些新方法和建议来达成目标”。

(5)控制变量。借鉴前人研究[2,15,38],选取性别、年龄、学历、工作性质和工作年限作为控制变量。

2.3 研究结果

2.3.1 信效度分析

运用SPSS验证量表的可信度均在0.8左右,说明可信度较高。为验证变量区分效度,利用Amos对变量进行验证性因子分析。结果显示,六因子模型的拟合度最好,X2/df=1.648,RMSEA=0.042,IFI=0.908,CFI=0.907。

2.3.2 多重共线性与同源方差检验

对模型进行多重共线性检验,各变量的方法膨胀因子在1.192~1.537之间,说明变量间不存在多重共线性问题。同时,采用Harman单因子分析对CMV进行检测,抽取出6个特征值大于1的因素,且第一个因素的解释变量只占25.309%,未超过40%,因此不存在共同方法偏差问题。

2.3.3 描述性统计分析

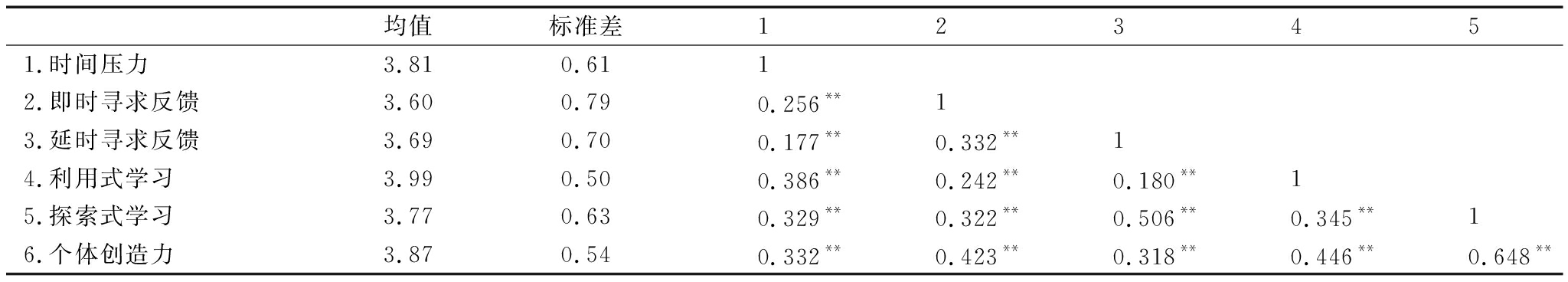

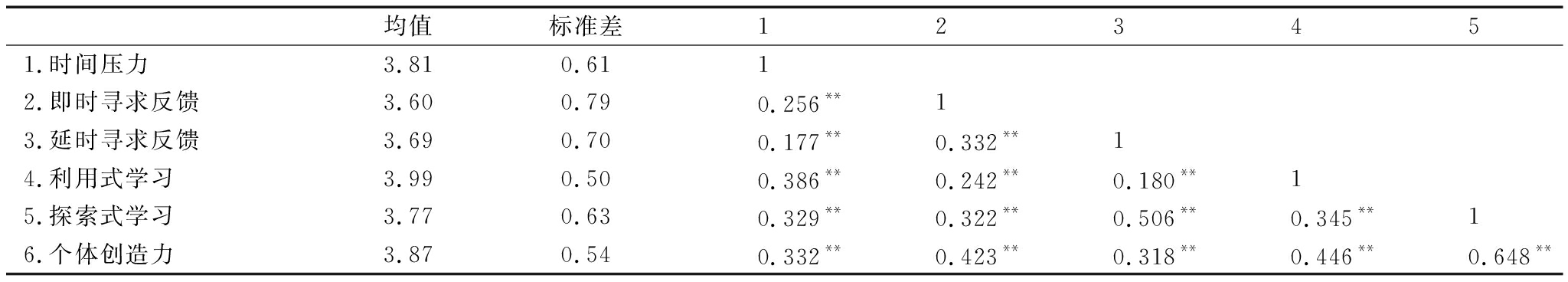

表2给出了主要变量均值、标准差和相关性系数。被试者的基本信息为:男女比例基本持平;年龄集中在25~35岁;平均学历为大学本科;工作年限集中在1~5年;技术和管理人员占比最多。

表2 研究变量相关性分析结果

均值标准差123451.时间压力3.810.6112.即时寻求反馈3.600.790.256**13.延时寻求反馈3.690.700.177**0.332**14.利用式学习3.990.500.386**0.242**0.180**15.探索式学习3.770.630.329**0.322**0.506**0.345**16.个体创造力3.870.540.332**0.423**0.318**0.446**0.648**

注:*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001

2.3.4 回归分析

回归结果显示,即时、延时寻求反馈与个体创造力显著正相关(β=0.28/0.23,p<0.001),H1、H2成立;即时寻求反馈与利用式学习显著正相关(β=0.11,p<0.01),延时寻求反馈与探索式学习亦显著正相关(β=0.25,p<0.001),H3、H4成立;利用式、探索式学习与个体创造力显著正相关(β=0.47/0.55,p<0.001),当即时寻求反馈和利用式学习均被纳入回归模型后,利用式学习与个体创造力的回归关系显著(β=0.41,p<0.001),且即时寻求反馈与个体创造力的显著相关性有所下降(β=0.23<0.28,p<0.001),因此利用式学习的部分中介效应得到验证,H5成立;同理,探索式学习与个体创造力的回归关系显著(β=0.52,p<0.001),且延时寻求反馈与个体创造力的显著相关性有所下降(β=0.10<0.23,p<0.001),因此,H6成立。

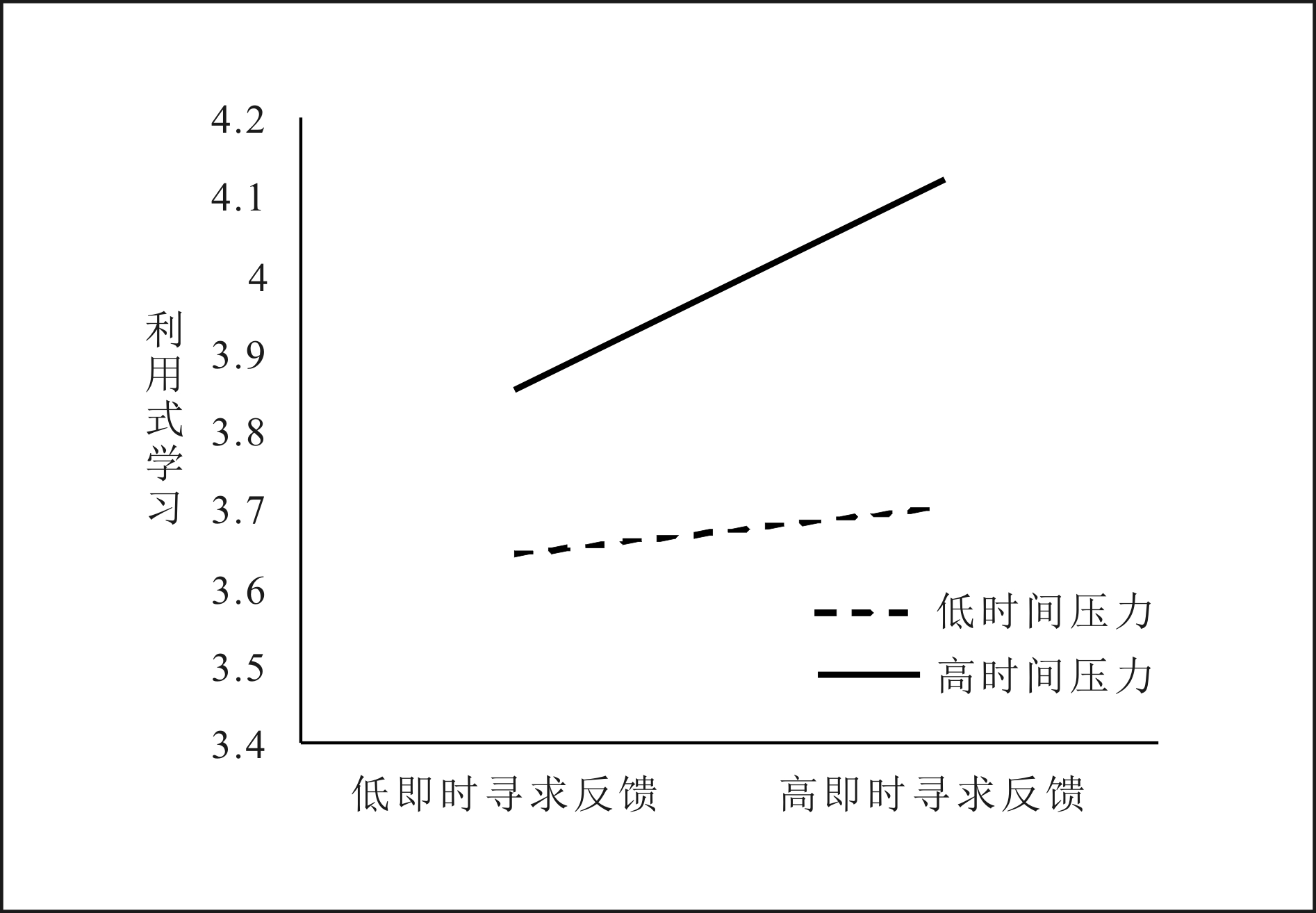

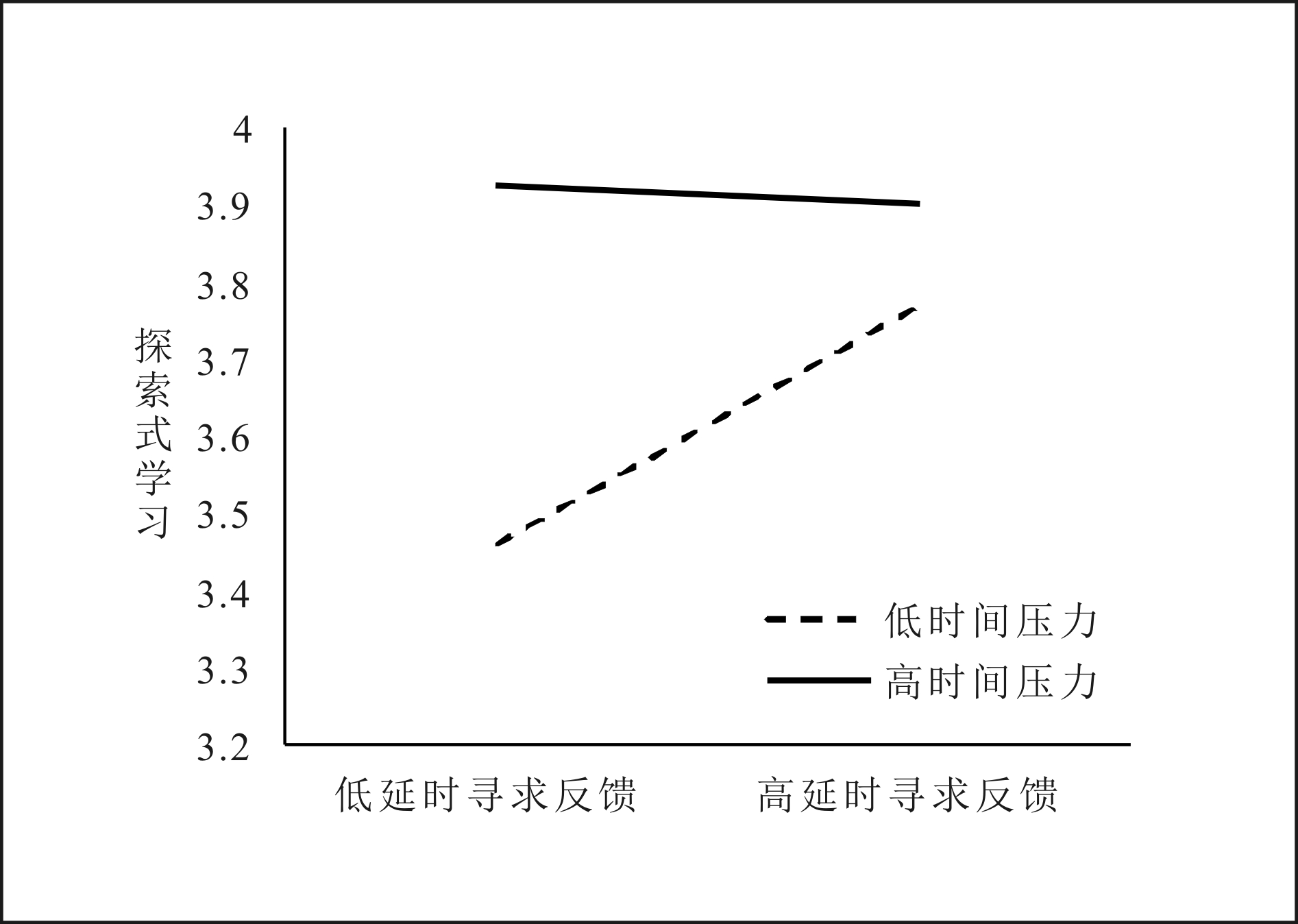

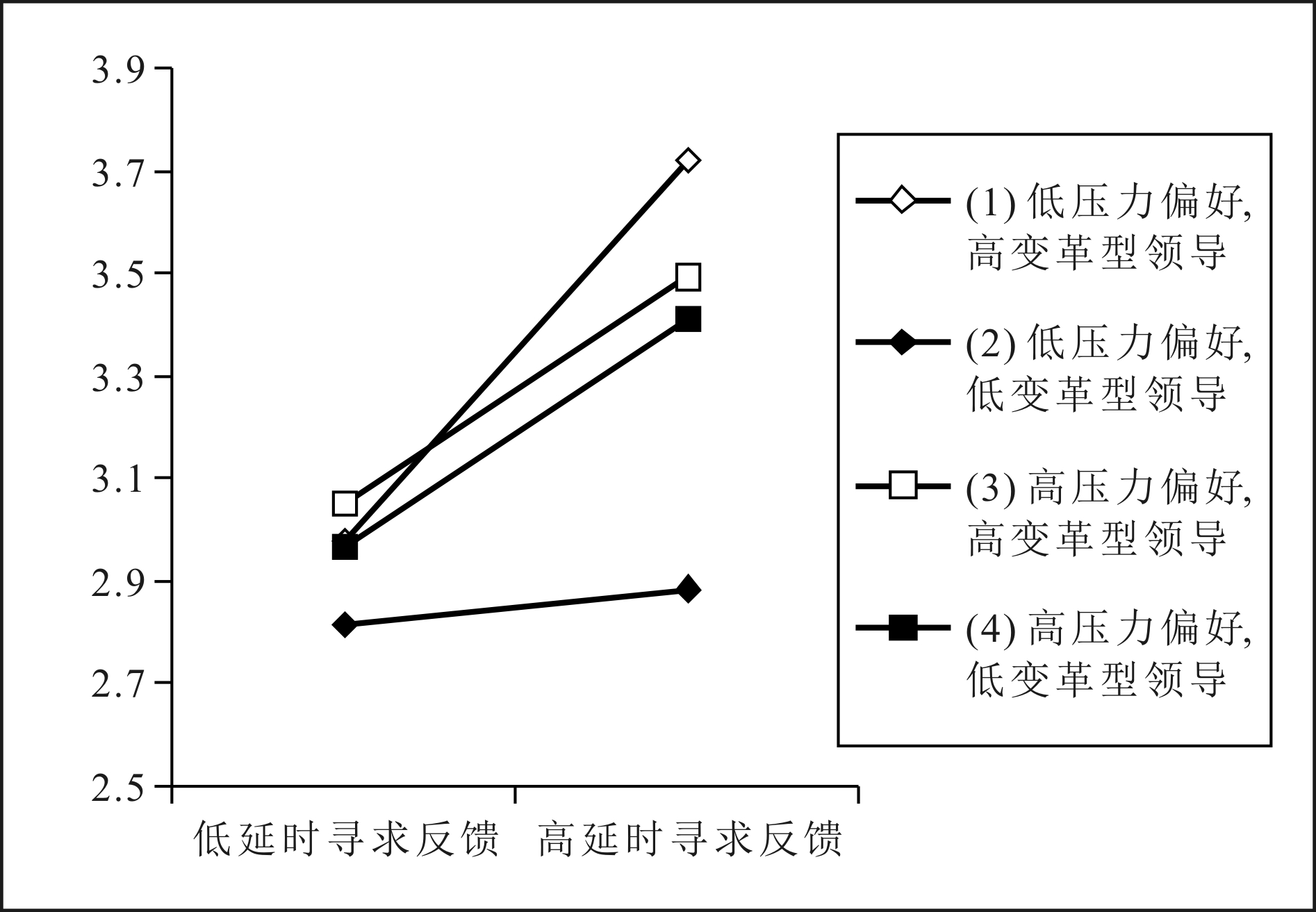

即时寻求反馈与时间压力的交互项与利用式学习显著正相关(β=0.13,p<0.001),如图5所示,相较于低强度时间压力,即时寻求反馈对利用式学习的积极影响在高强度时间压力下更显著,故H7成立。延时寻求反馈与时间压力的交互项与探索式学习显著负相关(β=-0.24,p<0.001),如图6所示,相较于高强度时间压力,延时寻求反馈对探索式学习的积极影响在低强度时间压力下显著,故H8成立。综上,本文研究假设均得到支持。

2.4 稳健性检验

为进一步验证模型结构的稳定性,参照Liu等[39]的研究对模型进行稳健性检验,采用改变样本容量并补充控制变量的方法。

首先,在现有数据基础上扩大调研主体的职业范围。第一轮样本的统计分析结果显示,被试者中技术人员(26.9%)和管理人员(23.1%)居多,本轮数据收集扩大了样本职业范围,收集包含中小学教师、银行柜员、保险服务人员、商营企划者等多种职业的212份问卷,剔除答填具有规律性、缺失严重的问卷后,有效问卷共200份,有效回收率94.34%。

其次,在原有模型基础上增加两个变量,分别是变革型领导和压力偏好,以观测增加控制变量后研究结果是否一致。有研究验证了变革型领导能通过价值感知影响个体反馈寻求(王宁,赵西萍,周密等,2014),且本文所指的寻求对象为上级。压力偏好作为个体对时间压力的喜好程度,表现为当个体偏好时间压力时,压力的情绪体验能刺激个体在高压下充分提升效率[40]。另外,本轮数据的信效度、多重共线性、同源方差和描述性分析符合标准数值。

最后,本文对研究模型进行回归分析。结果显示,H1~H7成立,H8反向成立;模型主效应全部得到验证,仅有一项调节效应被反向支持,表明本文研究模型具备较高稳健性。为进一步探索加入变革型领导和压力偏好两个控制变量后,时间压力对延时寻求反馈与探索式学习的调节效应“由负变正”的结论,本文检验了“压力偏好×变革型领导”的交互情境中延时寻求反馈对探索式学习的影响。结果显示,“压力偏好×变革型领导×延时寻求反馈”3项交互项显著正向影响探索式学习(β=0.12,p<0.05)。如图7所示,在低压力偏好、高变革型领导情况下,延时寻求反馈影响探索式学习的拟合曲线正向斜率最大。可见,对于低压力偏好员工,变革型领导给予了他们长期导向型规划和关注愿景的支持与指引,强化了其对深度学习和反思的重视,并促使他们将时间压力视为挑战而非阻碍,克服延时寻求反馈表面“慢”的形式特点,在看似缓慢的反思中快速甚至爆发式地促进员工深度学习。该发现进一步表明,时间压力感知带有强烈的主观性,而积极情境能改变人们对时间压力的消极感知或偏好,使即时与延时寻求反馈在高时间压力下都能充分发挥价值。

2.5 补充研究与讨论

2.5.1 即时与延时寻求反馈

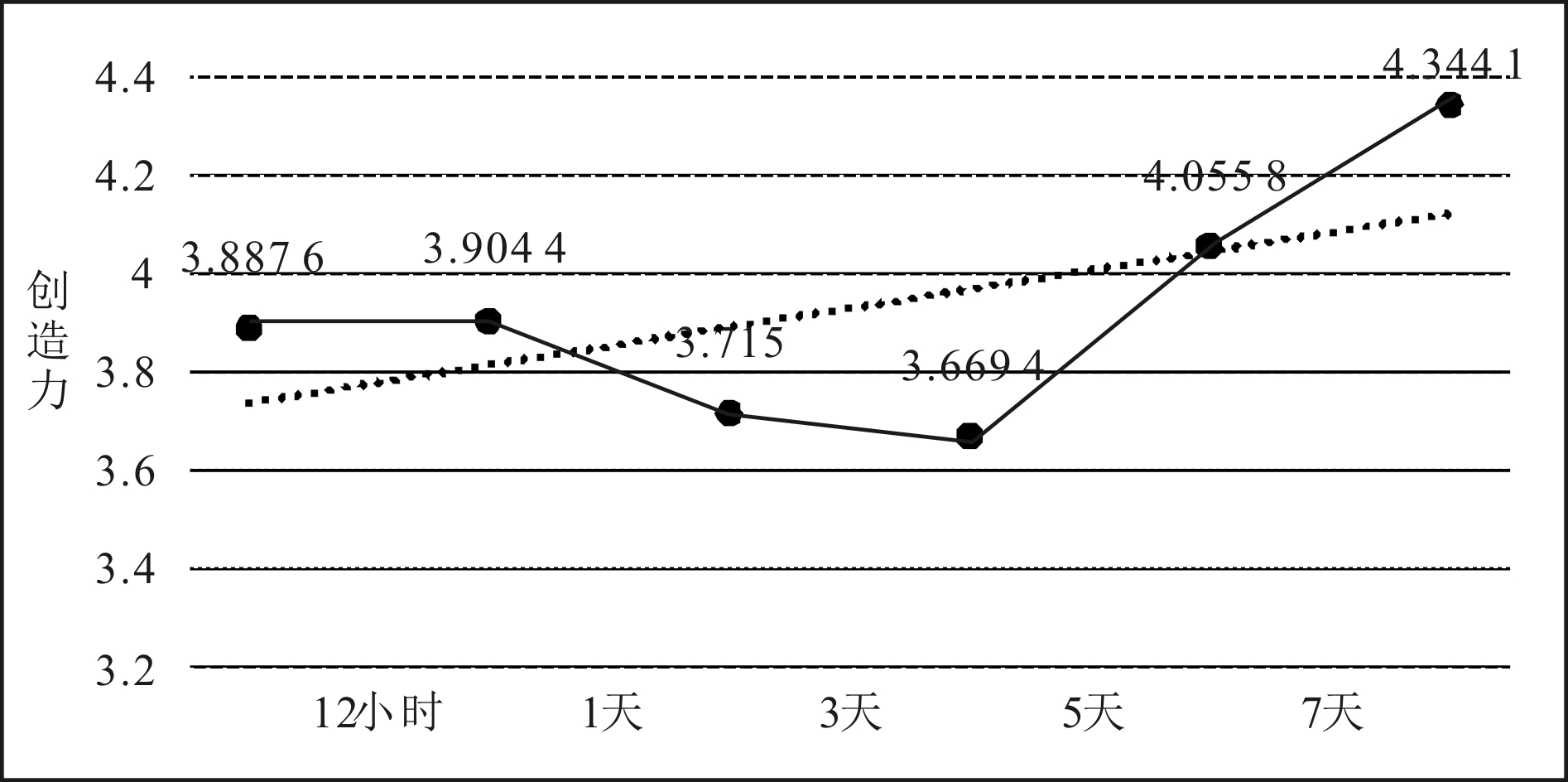

即时与延时是个体根据自身对时间心理感知作出的一种区分,属于主观概念。前文已验证两种时机寻求反馈均正向作用于个体创造力,但始终未回答即时和延时究竟所指“何时”,而该问题又对引导员工寻求反馈行为有着重要的指导意义。如图8所示,根据364位被试者对“任务完成多久后寻求反馈”的6个时间段的选择结果得出,寻求者在任务完成后12小时内和任务完成后5~7天获取反馈对创造力的影响效果较强,并且任务完成后5~7天寻求反馈对创造力的影响呈显著上升趋势,而任务完成后3~5天寻求反馈对创造力的影响效果较弱,达到了最低拐点。

由于任务完成3~5天后内容遗忘较多,反馈信息未能充分进行表层加工,且精细化加工时间也不充足,信息得不到深层次处理,即对任务的低水平和高水平解释不足。同时,即时和延时作为一对相对主观的概念,本文将反馈效力强且时间距离较近的“任务完成后12小时内”归结为即时范畴,而将寻求效果强且时间较远的“任务完成后5~7天”归结为延时范畴,“任务完成后3~5天”对多数个体来说可能既不属于即时也不属于延时,而是介于两者间的模糊地带。因此,本文提出,任务完成后12小时内(即时)和任务完成后5~7天(延时)为寻求反馈的最佳时机。

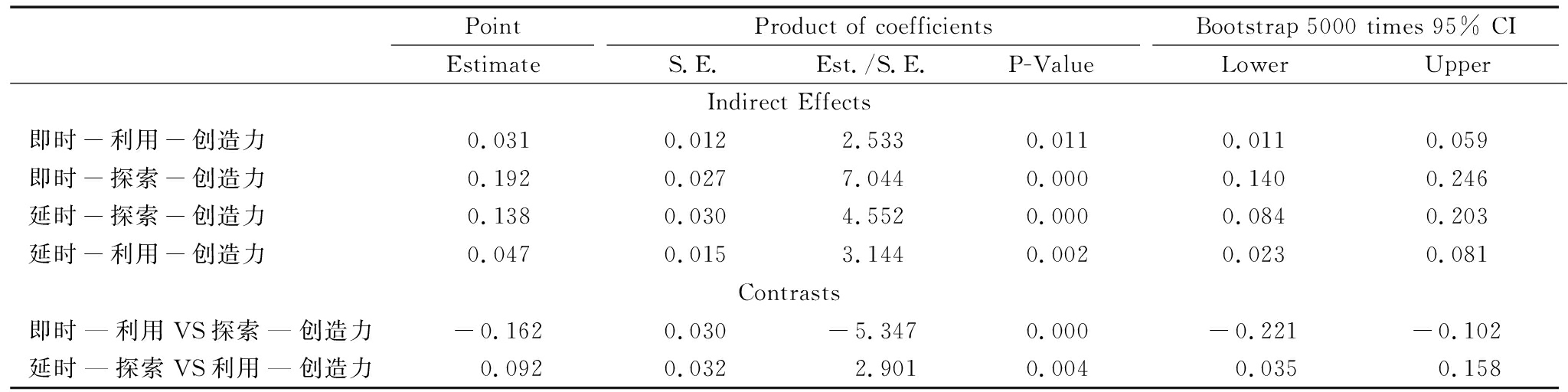

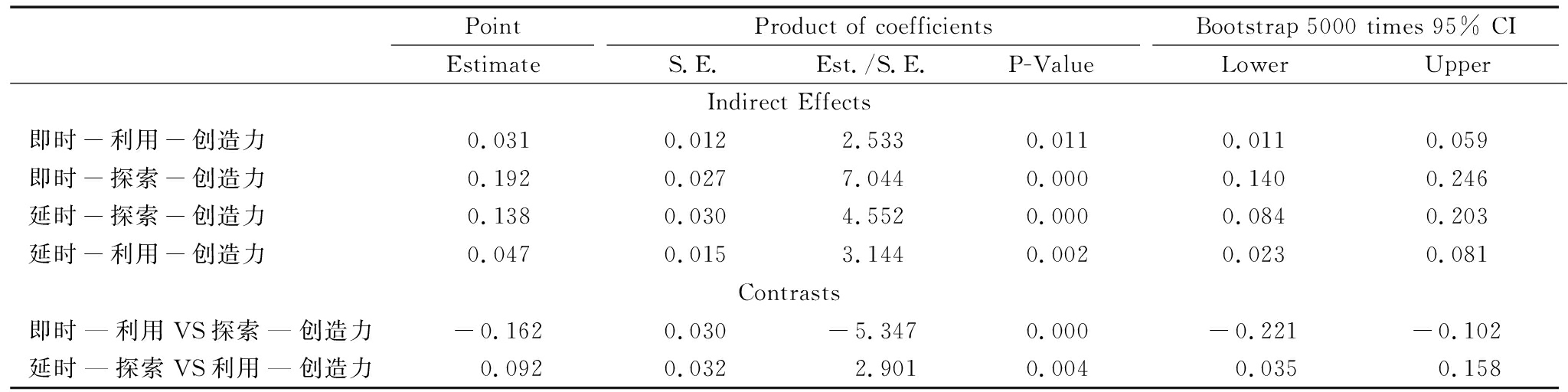

2.5.2 利用式与探索式学习

March[26]认为由于资源有限、提升路径不同等导致利用式和探索式相互独立;随着实践发展,Prieto-Pastor和Martin-Perez[41]提出利用式和探索式可通过组织柔性化管理等方式实现交互促进;刘人怀和张镒[42]也指出,探索式学习以利用式为基础,并将二者看作是量变与质变的关系。为了厘清探索式、利用式学习在寻求反馈与创造力之间究竟是兼容还是对立关系,本研究还探究了两组非预设的间接作用,如表3所示。通过对“即时/延时寻求反馈-双元学习-创造力”的两组中介路径对比,发现探索式学习在即时寻求反馈与创造力之间的中介效应强于利用式学习,该结果似乎与本文提出的利用式学习在其间起中介作用的假设相悖。导致上述结果的原因有:第一,每个寻求者对即时和延时的概念界定不同,这样就造成了人们对即时和延时寻求反馈的解释水平不明确、双元学习兼容。第二,即时寻求反馈并不代表寻求者在完成任务过程中不存在自我反思,寻求者很有可能在任务完成前、任务进行中就对反馈信息进行了反思、加工和转化,从而在任务完成时就能高效聚焦问题。因此,个体即时寻求反馈不仅能采用利用式学习掌握事物具体的细节性信息,而且能够在原先积累的知识和经验(利用式)基础上对反馈信息进行高水平解释,关注核心、抽象的心理表征,促使个体将探索式和利用式学习相结合。综上,本文认为,双元学习并不是非此即彼的关系,而是相互促进、相互融合的关系。

表3 两组中介的间接效果对比

PointEstimateProduct of coefficientsS.E.Est./S.E.P-ValueBootstrap 5000 times 95% CILowerUpperIndirect Effects即时-利用-创造力0.0310.0122.5330.0110.0110.059即时-探索-创造力0.1920.0277.0440.0000.1400.246延时-探索-创造力0.1380.0304.5520.0000.0840.203延时-利用-创造力0.0470.0153.1440.0020.0230.081Contrasts即时—利用VS探索—创造力-0.1620.030-5.3470.000-0.221-0.102延时—探索VS利用—创造力0.0920.0322.9010.0040.0350.158

该结论也体现了个体即使是即时寻求反馈,也需要对任务情况进行即时的反思和复盘,尤其是存在高强度时间压力的组织背景下,更应保证个体即时寻求反馈能充分发挥效力。

3 讨论与总结

3.1 研究结论与理论意义

(1)通过对反馈寻求时机进行探索性研究,重构了反馈寻求时机概念,开发了员工反馈寻求时机测量量表。立足于研究现状,通过对30名企业员工进行深度访谈,并对访谈资料进行编码分析,明晰了反馈寻求时机内涵。随后,为进一步验证反馈寻求时机的概念内涵与构成维度,重构了反馈寻求时机测量量表。总而言之,本文关于反馈寻求时机的研究结果响应了Ashford和Vandewalle等[15]关于全面探析反馈寻求5个重要方面的呼吁,与已有反馈寻求文献实现了良好互动和对接,并丰富了反馈寻求行为的量化研究工具。

(2)本研究深化了反馈寻求时机对个体创造力的作用机制,探析了从反馈信息到创新能力转化过程中双元学习的作用,进一步拓展了学术界对作用机制“黑箱”的深入认识。即时寻求反馈通过确保反馈数量、延时寻求反馈通过确保反馈质量以保证个体创新资源。并且,上文通过拓展性研究确定最佳即时和延时寻求反馈时机,为指导员工何时寻求反馈效力“最佳”提供了具体的理论支撑。进一步地,本研究揭示了不同时机寻求反馈可以分别通过双元学习间接影响个体创造力。另外,研究发现,探索式和利用式学习均在两种时机寻求反馈与创造力之间起中介效应,且探索式学习在二者间的中介效果明显强于利用式学习。该结论不仅呼应了Prieto-Pastor和Martin-Perez以及刘人怀、张镒[41-42]所持双元学习可相互兼容的观点,还为双元学习如何在高压下对即时获取反馈与创造力关系发挥统筹价值提供了重要的理论指导。

(3)基于时间竞争背景,检验了时间压力对不同反馈寻求时机影响员工双元学习的差异化调节效应。实证结果显示,在高时间压力下,个体即时寻求反馈能够迅速识别和捕获有价值信息,提升个体对利用式学习的控制感。同时,在低时间压力下,个体延时寻求反馈能引发其深入思考反馈信息,促进探索式学习。这表明个体可以根据时间压力强度,选择适合自己的反馈寻求时机和学习方式,达到自我调节目的。该结论呼应了Sijbom等[5]关于创新时间压力影响处理反馈信息有效性的研究,同时,也为员工在快节奏、高创新的现实情境下合理选择反馈寻求时机、调整双元学习策略提供了新理论视角与解释。

3.2 实践意义

(1)组织应根据员工创新目的,引导员工有选择地进行即时或延时寻求反馈。例如,为促成员工利用式学习、实现利用式创新,组织可为员工提供便捷的上下级即时交流通道,在任务完成后马上召开小组会议,满足员工寻求需要;为激发员工的探索式学习与探索式创新,组织可为员工提供延时间隙期,在一项任务完成后避免立即下达另一项有建设性要求的任务,给员工留存必要的时间间隙用以反思和复盘,从而进行有目的的延时寻求反馈。

(2)由于在高强度时间压力下即时寻求反馈效果更好,因此组织可建立任务过程问题收集机制,并配备相应的过程帮扶小组,即时解决问题、克服障碍;结合低强度时间压力下员工采取延时寻求反馈的效果更佳的结论,组织需根据任务的创新目标,合理放宽时间要求,引导员工在完成上一任务后全面复盘和反思任务完成情况,有针对性地寻求反馈以促成下一任务的探索性创新;最后,为统筹双元学习,组织也应鼓励员工在既有知识基础上开发、探寻新的解决方法,同时,引导员工在探索式学习过程中注重积累素材与经验,从而达到双元学习的交互利用。

此外,鉴于个体对时间压力的感知会受到情境因素的显著影响,因此建议组织在具有高强度时间压力的任务中,为员工创设接纳、友善、支持成长与学习的环境,鼓励上级积极发挥变革型领导风格,即促进员工对时间压力形成挑战性认知,而非阻碍性看法,帮助员工统筹运用两种反馈寻求时机,促进双元学习实现效力最大化并提升创造力。

3.3 研究局限及展望

本文还存下以下不足:①由员工自评导致的偏误不能完全避免,因此未来研究可以考虑自评与他评相结合的方式,以便更好地保证研究结果的准确性;②采用横向数据揭示反馈寻求时机对个体创造力的作用机理,但在不同时机寻求反馈具有强烈的时间动态性,并且创造力的产生也需要一定周期来观察和评估,因此未来研究可考虑采用经验取样方法以深化反馈寻求时机研究;③对6个时间段寻求反馈作了简单预测,但未探明即时与延时寻求反馈之间的具体界限,即“到底在任务完成后什么具体时间内寻求反馈算是即时”、“能最好发挥延时寻求反馈效果的具体时间节点是什么时候”等问题还有待深入挖掘,因此未来研究可以继续对任务完成后寻求反馈的具体时间间隔进行探究,以进一步指导企业管理实践。

参考文献:

[1] 陈春花.数字化时代的三个特征[J].中国企业家, 2017, 4(24): 104-105.

[2] DE STOBBELEIR K E M, ASHFORD S J, BUYENS D.Self-regulation of creativity at work: the role of feedback-seeking behavior in creativeperformance[J].Academy of Management Journal, 2011, 54(4): 811-831.

[3] 王宁, 杨芮, 周密,等.求“表扬”还是求“批评”? 反馈寻求性质对创造力的作用机制研究[J].科技进步与对策, 2021, 38(3): 30-39.

[4] 王石磊, 彭正龙.新员工反馈寻求行为对其创新行为的影响研究[J].管理评论, 2013, 25(12): 156-164.

[5] SIJBOM R B L, ANSEEL F, CROMMELINCK M, et al.Why seeking feedback from diverse sources may not besufficient for stimulating creativity:the role of performance dynamism and creative time pressure[J].Journal of Organizational Behavior, 2017, 39(3): 1-14.

[6] 颜爱民, 林兰.暗中监控还是直接询问? 高承诺工作系统对反馈寻求行为的影响研究[J].中国人力资源开发, 2019, 36(6): 6-20.

[7] 徐珺, 尚玉钒, 宋合义.上级发展性反馈与创造力: 一个被调节的中介模型[J].管理科学, 2018, 31(1): 69-78.

[8] KIM Y J, KIM J.Does negative feedback benefit (or harm)recipient creativity?the role of the direction of feedback flow[J].Academy of Management Journal, 2019: 1-64.

[9] MORGESON F, MITCHELL T, LIU D.Event system theory: an event-oriented approach to the organizational sciences[J].Academy of Management Review, 2015,40(4): 515-537.

[10] TROPE Y, LIBERMAN N.Temporal construal[J].Psychological Review, 2003, 110(3): 403-421.

[11] KRIS B, SHALINI K.Rewards and creative performance: a meta-analytic test of theoretically derived hypotheses.[J].Psychological Bulletin, 2012, 138(4): 809-830.

[12] ASHFORD S J, STOBBELEIR K D, NUJELLA M.To seek or not to seek: is that the only question?recent developments in feedback-seeking literature[J].Organizational Psychology & Organizational Behavior, 2016, 3(1): 213-239.

[13] LAM CF, DERUE D S, KARAM E P, et al.The impact of feedback frequency on learning and task performance:challenging the "more is better" assumption[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2011, 116(2): 217-228.

[14] 王双龙.员工的时间压力对个体双元性的影响机制研究[J].软科学, 2018, 32(10): 62-66.

[15] ASHFORD S J, BLATT R, VANDEWALLE D.Reflections on the looking glass: a review of researchon feedback-seeking behavior in organizations[J].Journal of Management, 2003, 29(6): 773-799.

[16] KUVAAS B, BUCH R, DYSVIK A.Constructive supervisor feedback is not sufficient: immediacy and frequency is essential[J].Human Resource Management, 2017, 56(3): 519-531.

[17] 孙晓娥.扎根理论在深度访谈研究中的实例探析[J].西安交通大学学报(社会科学版), 2011, 31(6): 87-92.

[18] 吴兴海, 张玉利.创业机会的开发时机选择研究[J].管理学报, 2018, 15(4): 530-538.

[19] HINKIN T R.A brief tutorial on the development of measures for use in survey questionnaires[J].Organizational Research Methods, 1998, 1(1): 104-121.

[20] GONG Y, WANG M, HUANG J C, et al.Toward a goal orientation-based feedback-seeking typology: implications for employee performance outcomes[J].Journal of Management, 2017, 43(4): 1234-1260.

[21] 段锦云, 张倩, 黄彩云.建言角色认同及对员工建言行为的影响机制研究[J].南开管理评论, 2015, 18(5): 65-74.

[22] TROPE Y, LIBERMAN N.Construal-level theory of psychological distance[J].Psychological Review, 2010, 117(2): 440-463.

[23] REYT J N, WIESENFELD B M.Seeing the forest for the trees: exploratory learning, mobile technology, and knowledge workersrole integration behaviors[J].Academy of Management Journal, 2015, 58(3): 739-762.

[24] 黄海艳, 苏德金, 李卫东.失败学习对个体创新行为的影响——心理弹性与创新支持感的调节效应[J].科学学与科学技术管理, 2016, 37(5): 161-169.

[25] 周国韬.自我调节学习论——班杜拉学习理论的新进展[J].外国教育研究, 1995, 4(3): 1-3.

[26] MARCH G J.Exploration and exploitation in organizational learning[J].Organization Science, 1991, 2(1): 71-87.

[27] 张俊, 刘儒德, 贾玲.反馈在自我调节学习中的作用[J].心理发展与教育, 2012, 28(2): 218-224.

[28] 李雁晨, 周庭锐, 周琇.解释水平理论: 从时间距离到心理距离[J].心理科学进展, 2009, 17(4): 667-677.

[29] GAVETTI G, LEVINTHAL D.Looking forward and looking backward: cognitive and experiential search[J].Administrative Science Quarterly, 2000, 45(1):113-137.

[30] GONG Y, KIM T Y, ZHIQIANG-LIU.Diversity of social ties and creativity: creative self-efficacy as mediator and tie strength as moderator[J].Human Relations, 2020, 73(12): 1664-1688.

[31] NAVEH E, KATZ-NAVON T, STERN Z.Active learning climate and employee errors: the moderating effects of personality traits[J].Journal of Organizational Behavior, 2015, 36(3): 441-459.

[32] SYREK C J, APOSTEL E, ANTONI C H.Stress in highly demanding it jobs: transformational leadership moderates the impact of time pressure on exhaustion and work-life balance[J].Journal of Occupational Health Psychology, 2013, 18(3): 252-261.

[33] BAUMEISTER R F, BRATSLAVSKY E, MURAVEN M, et al.Ego depletion: is the active self a limited resource[J].Journal of Personality and Social Psychology, 1998, 74(5): 1252-1265.

[34] DE DREU C K W, NIJSTAD B A, VAN KNIPPENBERG D.Motivated information processing in group judgment and decision making[J].Personality and Social Psychology Review, 2007, 12(1): 22-49.

[35] DANNEELS E.The dynamics of product innovation and firm competences[J].Strategic Management Journal, 2002, 23(12): 1095-1121.

[36] ATUAHENE-GIMA K, MURRAY J Y.Exploratory and exploitative learning in new product development: a social capital perspective on new technology ventures in china[J].Journal of International Marketing, 2007, 15(2): 1-29.

[37] SEMMER N K, ZAPF D, DUNCKEL H.Assessing stress at work: a framework and an instrument[J].Work & Health Scientific Basis of Progress in the Working Environment, 1995: 105-113.

[38] ZHOU, JING.When the presence of creative coworkers is related to creativity:role of supervisor close monitoring, developmental feedback, and creative personality[J].Journal of Applied Psychology, 2003, 88(3): 413-422.

[39] LIU Q, SHAO Z, TANG J, et al.Examining the influential factors for continued social media use a comparison of social networking and microblogging[J].Industrial Management & Data Systems, 2019, 119(5): 1104-1127.

[40] TICE D M , BAUMEISTER R F .Longitudinal study of procrastination, performance, stress, and health: the costs and benefits of dawdling[J].Psychological Science, 1997, 8(6): 454-458.

[41] PRIETO-PASTOR I, MARTIN-PEREZ V.Does HRM generate ambidextrous employees for ambidextrous learning? the moderating role of management support[J].International Journal of Human Resource Management, 2015, 26(5): 589-615.

[42] 刘人怀, 张镒.互补性资产对双元创新的影响及平台开放度的调节作用[J].管理学报, 2019, 16(7): 949-956.

(责任编辑:胡俊健)

![]()