0 引言

战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向,对我国抢占科技竞争制高点、实现高质量发展具有决定性作用。然而,战略性新兴产业正处于产业生命周期孕育成长阶段,面临着市场与技术的双重约束。一方面,战略性新兴产业产品未经历大规模应用迭代,产品性能缺陷依然存在,导致市场需求不足;另一方面,战略性新兴产业面临多种技术路线竞争,技术创新存在较大不确定性,导致企业研发投入不足。为破解这两大难题,我国政府为战略性新兴产业制定发展规划、描绘发展路线图,并号召地方政府出台相应配套政策,以推动地区战略性新兴产业发展,实现新旧动能转换。

当前,地方战略性新兴产业政策制定与扩散具有显著的区域性特征。以新材料产业为例:江浙沪、广东、湖南、山东、内蒙古、江西等省份出台的新材料产业政策频数最多,海南、西藏出台的新材料产业政策频数最少;同是西部地区,四川、陕西相比重庆、宁夏制定政策的态度更加积极;中部地区比东北地区制定政策的力度更大。政策扩散差异反映了地方政府发展战略性新兴产业的意愿强度与战略性新兴产业地区受重视程度,成为影响战略性新兴产业能否在本地扎根的关键。因此,识别地方战略性新兴产业政策扩散背后的驱动因素,成为中央政府科学谋划战略性新兴产业空间布局和地方政府正确制定战略性新兴产业发展路径的理论前提。

现有政策扩散研究主要集中在低保制度、行政审批制度、专利资助政策、税收优惠政策等社会服务领域[1-4]。由于社会政策具有普适性和强制性特征,所以地方政府需要严格采纳。社会政策扩散研究主要是基于府际关系视角,分析部门责任与利益、上级政府行政命令、同级政府竞争压力、地区财政约束与居民需求等因素对政策扩散速度和强度的影响[3-4]。与社会服务均等化导向不同,战略性新兴产业本身具有集群化发展、动态演变的内在规律,要求地方政府因地制宜地选择特定战略性新兴产业作为施策对象,并随着产业发展阶段的转换不断调整政策内容,否则会导致市场机制扭曲或资源浪费。因此,战略性新兴产业政策扩散与社会政策扩散驱动因素不一致。本文认为,地方政府发展战略性新兴产业会着重考虑地区内在优势。本地能力是本区域特有的资源能力,是区域产业比较优势、集群优势和生态优势的重要来源[5],是影响地方战略性新兴产业政策扩散的关键驱动因素,但目前对此研究较少。

因此,本文以战略性新兴产业新材料政策在省级区域扩散为例,探讨本地能力对产业政策扩散的影响。首先,收集中国内地31省市区新材料政策数据,探讨新材料政策在省级层面扩散的时空特征;其次,利用计数模型进行实证研究,分析本地能力如何影响新材料政策在省际间的扩散;最后,提出对中央与地方两级政府的启示。

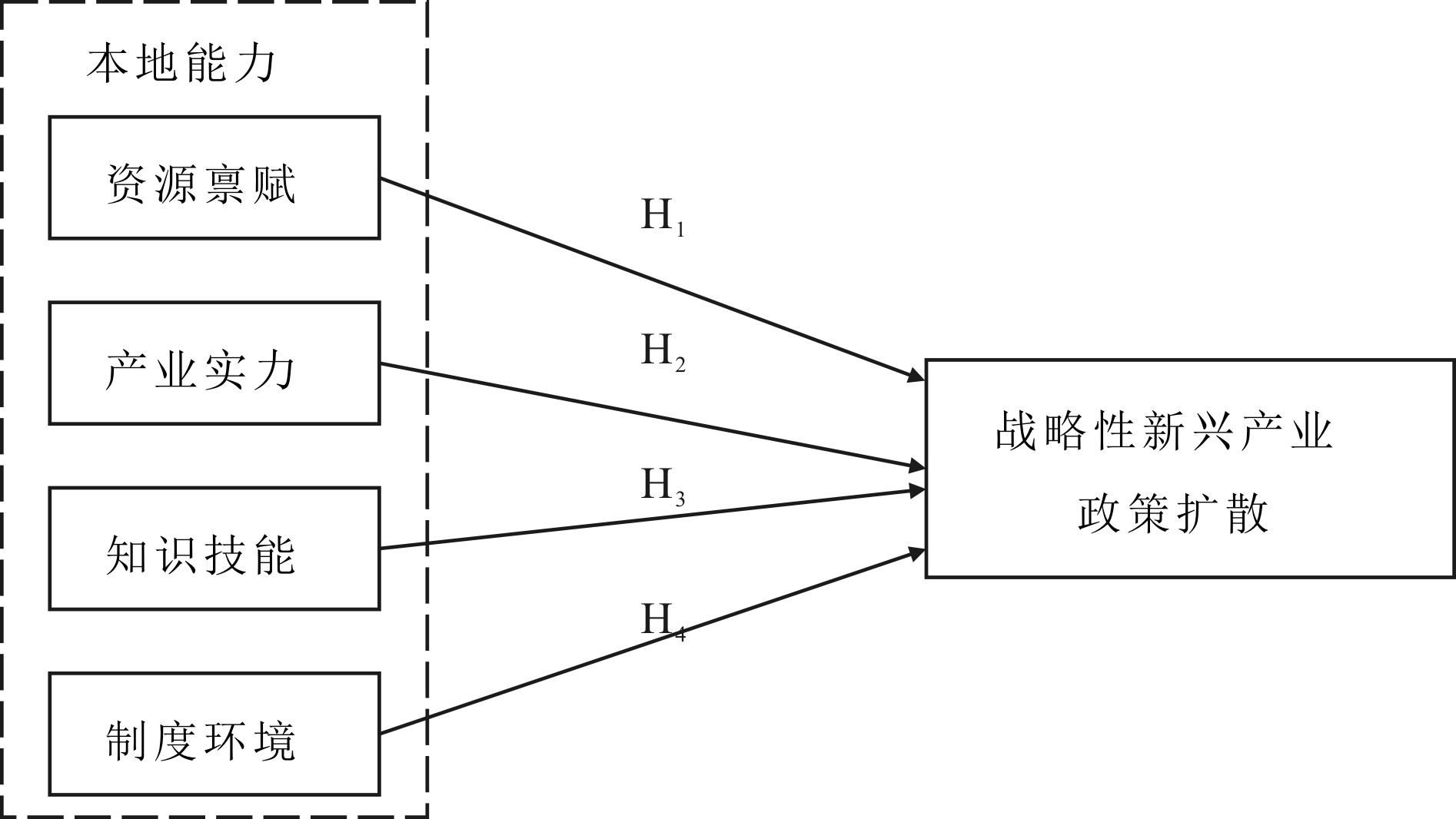

1 理论基础与研究假设

Maskell[6]在研究产业竞争时,首次提出本地化能力可以为地区带来竞争优势,将其细分为自然资源、建筑设施、知识技能和制度禀赋;Chaskis等[7]认为,本地能力是指存在于社区中可被利用的人力资本、组织资本和社会资本,社区问题的解决需要从构建社区能力入手;邢小强等[8]在研究金字塔底层(BOP)市场时指出,本地能力是BOP区域存在的对当地价值创造有利的资源或能力,包括BOP人群长期积累的物质、人力资本、基础设施与制度环境等,在本质上与Maskell对本地能力的描述一致;田宇等[9]在研究贫困地区本地能力时,借鉴上述观点,将本地能力划分为资源禀赋、硬件设施、知识技能和制度禀赋。本文借鉴上述研究,将本地能力构成要素划分为可见的资源禀赋、硬件设施等硬性能力和不可见的知识技能、制度环境等软性能力。

此外,以新材料为代表的战略性新兴产业在研发和市场应用方面存在高度不确定性,因此地方发展战略性新兴产业需要一定的产业基础作为支撑,产业实力成为影响地方政府产业政策制定的关键。产业实力不仅包括为促进产业发展而建设的交通、网络、厂房等硬件设施,还包括采购、生产、品牌建设等运营能力。相较于硬件设施,产业实力对产业政策制定的影响更加全面、更有针对性。综上所述,本文将本地能力定义为当地现存的可为产业发展提供基础和竞争优势的能力,包括资源禀赋、产业实力、知识技能和制度环境4个维度,并分别从这4个维度探讨本地能力对战略性新兴产业政策扩散的影响。

1.1 资源禀赋与政策扩散

本地能力中的资源禀赋是指自然资源丰裕度,即当地自然状态下存在的具有开发、利用价值的自然资源丰富程度。Hajkowicz等[10]驳斥了“资源诅咒”论,认为资源优势本身对地区发展有利,若能制定合理规划,可为政府创新提供物质支持。依靠资源禀赋驱动发展的地区在工业化过程中形成传统产业优势,可为高新技术产业发展提供原料、资金、生产经验等众多生产要素[11]。地区发展战略性新兴产业应结合比较优势,传统资源产业粗放型发展模式在经济新常态下矛盾凸显,地方政府作为理性经济人,倾向于采取积极主动的措施刺激经济增长[12],引导本地资源产业转型升级,摆脱“低端锁定”效应。据此,本文提出以下假设:

H1:资源禀赋与战略性新兴产业政策扩散正相关。

1.2 产业实力与政策扩散

本地能力中的产业实力是指该地区相关企业所具备的生产、经营和管理等综合能力,是产业发展与区域经济的有机结合。产业实力形成后,在特定区域内相关企业通过集群效应拉动产业整体发展。大量同类或相关企业集聚在一起形成产业集群,政府提供公共产品和服务让众多企业受益[13]。因此,地方政府应制定更多能为整个产业发展提供公共产品和服务的政策,因为顺应本地产业特征的政策成效更好,所以政策目标制定应匹配本地产业特征,根植于产业实力,从而提高本地资源配置效率,实现产出投入比和生产效率最大化。若当地已经具备一定的战略性新兴产业实力,决策者会有更强的动力出台政策,引导产业更好更快地发展,巩固其在市场竞争中的主体地位。据此,本文提出如下假设:

H2:产业实力与战略性新兴产业政策扩散正相关。

1.3 知识技能与政策扩散

本地能力中的知识技能是指本地环境中各主体交互学习并逐渐积累的独特知识和技能。区域知识特征是产业发展不容忽视的重要因素,知识技能丰富地区更能为技术导向性产业提供肥沃的成长土壤。战略性新兴产业研发难度大、科技依赖程度高,是典型的创新驱动型产业[14],知识和技术是其发展的关键。因此,地区知识特征是制定政策不可忽视的重要因素,且知识技能丰富地区拥有大量科学家和各类专家,他们凭借本学科专业研究能力参与政策决策,成为促进政府创新采纳的“政策企业家”[15]。据此,本文提出如下假设:

H3:知识技能与战略性新兴产业政策扩散正相关。

1.4 制度环境与政策扩散

制度环境被看作是一种禀赋,宏观层面表现为政治稳定性、政府效率、法治水平和管制质量等[16],微观层面表现为企业纳税、信贷、开展贸易等商业活动的便捷性以及知识产权保护机制完善程度。制度环境直接影响地区创新主体获取创新资源和支持的便利程度,成熟的制度环境意味着政府执事效率高、市场化程度高、社会营商环境好[17],能够刺激各市场主体开展创新,对新技术研发应用及高新技术产业创新发展产生显著影响[18]。战略性新兴产业政策的实施需要考虑制度环境。逯东等[19]认为,在市场化程度较低地区更应该实施战略性新兴产业政策,因为好的制度环境可以为市场经济资源配置提供良好的政策保障,降低政府对市场的干预。据此,本文提出以下假设:

H4:制度环境与战略性新兴产业政策扩散负相关。

综上所述,本文构建本地能力对战略性新兴产业政策扩散的作用机制模型,如图1所示。

2 研究设计

2.1 研究对象

本文以新材料产业为研究对象,探究一个相对典型的战略性新兴产业政策扩散过程,案例选择具有一定的合理性、典型性和代表性。①国务院印发的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将新材料产业界定为我国未来发展的七大战略性新兴产业之一,指出材料是人类社会生存和发展的基础性要素。当前,新材料与信息、能源、生物等高技术加速融合,是未来高新技术产业发展的基石和先导,是培育和发展其它战略性新兴产业的基础支撑和重要保障;②中美摩擦升级后,《科技日报》指出在中国35项“卡脖子”关键技术中,近一半与关键新材料相关。工信部调查数据显示,中国智能制造所需的关键新材料有32%在国内完全空白,可见我国由制造大国向智能制造强国转变离不开新材料产业创新;③中央政府高度重视新材料产业发展,各省级政府也纷纷出台相关政策促进本地新材料产业发展,但是不同地区新材料产业发展情况不同,政府重视程度也不同,呈现出显著的区域差异性特征。

本文以政策作为研究对象,采用政府对新材料的界定更能保持研究一致性,中央政策文件也更加权威。因此,本文根据工信部2016年12月出台的《新材料发展指南》,将新材料定义为新出现的具有优异性能和特殊功能的材料,或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料,主要包括先进钢铁、有色金属、建筑、轻纺等先进基础材料,特种合金、高性能复合材料、稀土功能材料、半导体材料、新型显示材料等关键战略材料,以及石墨烯、增材制造材料、超导材料等前沿新材料。

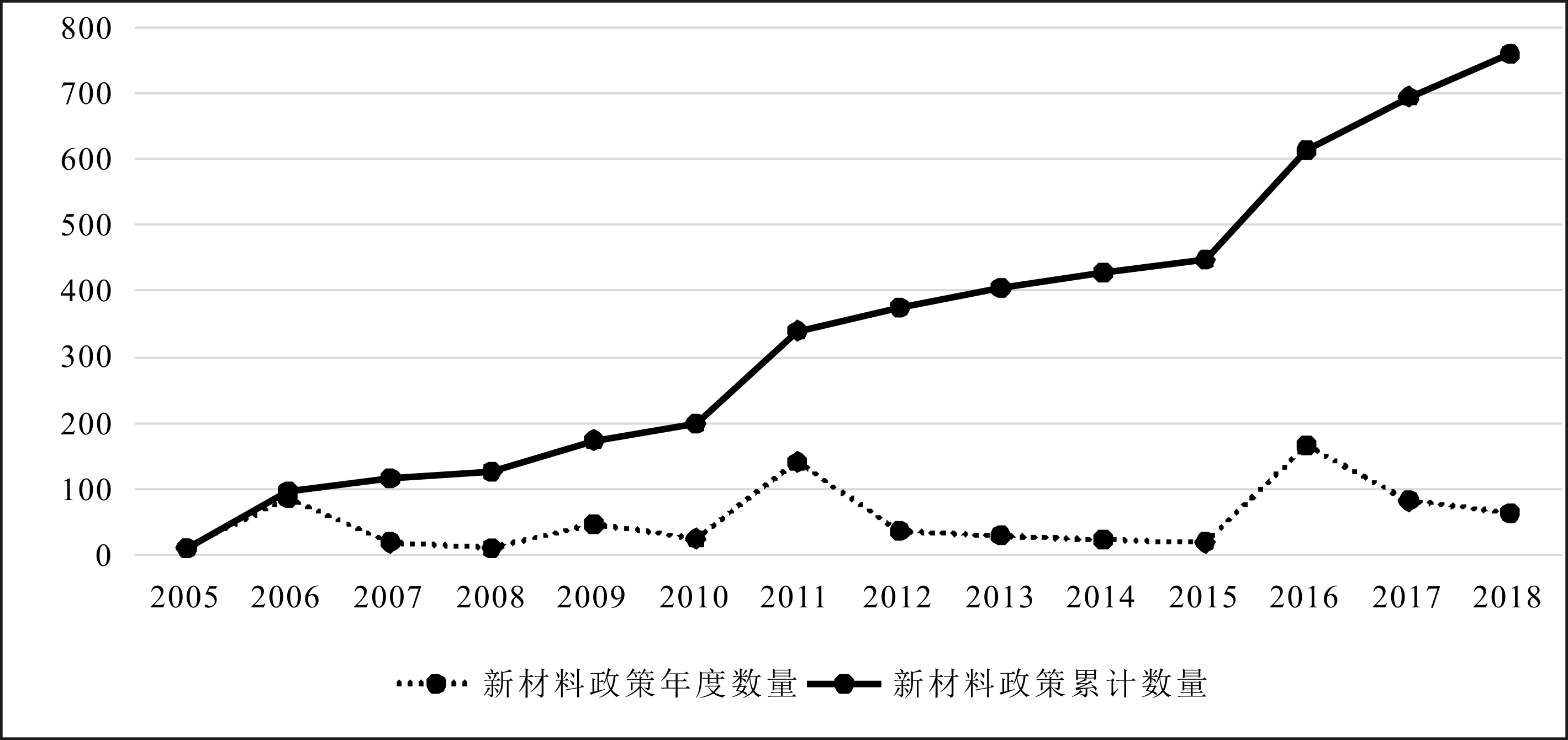

我国地方新材料政策扩散具有明显的阶段性与区域性特征,本文选取十一五、十二五、十三五规划开局之年对我国地方新材料政策区域扩散特征进行说明,如图2所示。从中可见,2006年,绝大多数省份在1~3份文件中提出促进新材料发展,但很多仅在《中长期科学技术创新发展规划》中略有提及,江苏、浙江、河南则在本省《高新技术专项规划》中对新材料发展提出系统性意见,西藏和云南没有出台相关政策。2011年,有近半数省份在4~6份政策文件中涉及新材料发展,主要分布在东中部地区以及西部青海、甘肃、贵州、广西,这些省份往往具备较强的经济和科技实力或是传统资源大省,拥有发展新材料产业得天独厚的条件。2016年,全国几乎所有省份都出台了发展新材料产业的多个政策文件,华北地区、中部湖北和湖南、东部浙江、西部甘肃和贵州有7份以上的政策文件与新材料发展密切相关。图3是省级政府颁布的新材料政策年度频数和累计数量分布。从中可见,新材料在早期增长缓慢,在2011年和2016年及以后有较大增长,可能是中央政府在这两年出台的国家级新材料产业规划对地方形成制度压力,促进各省加大发展力度。

2.2 样本选取与数据来源

本文以2005-2018年中国内地31个省市区为样本,原因有以下几点:①2004年科技部首次对新材料的概念进行界定,同时考虑政府文件的可得性,本研究未将中国香港、中国澳门、中国台湾纳入分析,并选定2005-2018年为时间段;②省级政府出台的政策能够在一定程度上衡量该地区政策的创新性,适合作为考察创新扩散的研究场所[20]。

因变量数据是从中国内地31个省级政府官网、北大法宝和中国知网搜集整理所得。为确保数据的相对完整性和针对性,按照以下原则对政策文件进行筛选和整理:一是以“新材料”为关键词进行初步搜索;二是政策文件需含有对本地区新材料发展有促进作用的内容;三是确定政策类型(张剑等,2016),主要选取法律法规、规划、意见、办法、细则、通知、行业准则、技术规范等,不计入领导人讲话、信函、批示等。自变量数据从相应年份《中国统计年鉴》、《中国国土资源年鉴》、《中国矿业年鉴》、《新材料产业发展年鉴》、各省统计年鉴及相关网站获取。

2.3 研究方法与模型设定

本研究采用2005—2018年我国内地31省市区同时包含时间序列和截面的面板数据,面板数据回归相比一般的时间序列回归具有降低多重共线性、控制个体异质性的优势,能够更好地解释复杂问题。本文以政策数量作为被解释变量,因为政策数量是大于等于零的整数,所以回归分析需要采用计数模型。模型设定如下:

POLit=C+α1RESit+α2INDit+α3KNOit+α4INSit+α5Xit+vit+eit

(1)

在式(1)中,POL为政策数量,C为常数项,RES为资源禀赋,IND为产业实力,KNO为知识技能,INS为制度环境。X为控制变量,包括经济发展水平、邻近性、区域变量、五年规划影响虚拟变量、中央政策影响虚拟变量。α为各自变量的边际效应系数,v为不可观测的对因变量有影响的个体效应,e为随机扰动项,i为省份,t为时间。

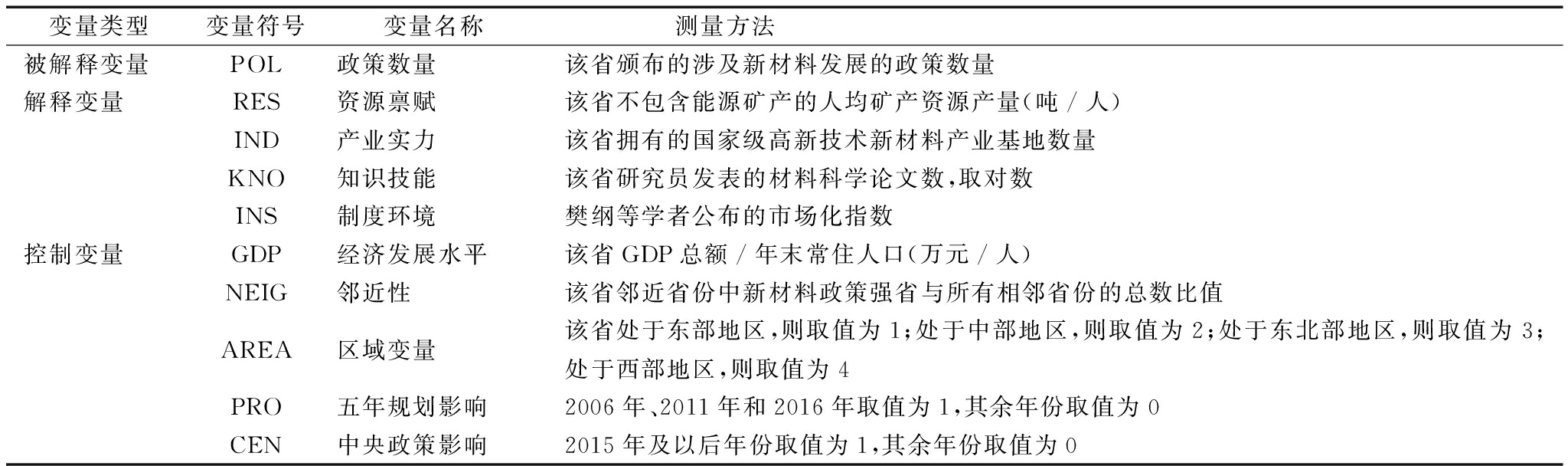

2.4 变量测量

2.4.1 被解释变量

政策扩散(POL)。本文选取某一省份在某一年颁布的与新材料产业发展密切相关的政策数量衡量该地区推行意愿。

2.4.2 解释变量

(1)资源禀赋(RES)。某地区总体资源拥有量反映自然资源的绝对丰裕度,人均资源丰裕度与区域社会经济条件密切相关[21]。从度量指标准确性讲,自然资源丰裕度用人均资源储量衡量,但在相关统计资料和文献中,省级层面矿产资源储量数据不全。而资源产量与资源储量通常高度相关,从经济学意义讲,只有被开采出的自然资源才会对区域发展产生实质性影响。鉴于数据可得性和合理性,本文采用人均矿产资源产量(除去能源矿产)度量资源禀赋。

(2)产业实力(IND)。直观上讲,某地区新材料产值最能反映该地区产业实力,但目前各省市统计年鉴、《新材料发展年鉴》、《中国高技术产业年鉴》、《中国科技年鉴》等公开年鉴以及国泰君安、Wind、东方财富、同花顺等常用数据库中均未搜集到相关数据。科技部从2000年开始陆续设立了一批国家级新材料高新技术产业化基地,截至2018年,全国共有87个基地入选。产业基地以产业方向明确、企业集聚发展优势明显而成为地区产业实力的象征。新材料是资金、技术密集型产业,对发展环境要求较高,我国新材料产业主要以特色产业基地和产业园区为载体,国家级产业基地建设与新材料产业蓬勃发展密切相关,新材料产业基地可从侧面反映该产业发展现状与趋势[22]。某省份拥有国家级新材料产业基地数量在很大程度上能够说明该地区新材料产业实力,因此本文选用国家级新材料产业基地数量度量产业实力。

(3)知识技能(KNO)。高校通过高等教育、培训和知识传播促进当地知识积累,为地区产业发展提供正式和非正式技术支持,是进行知识创造、积累的主体。以高校为代表的科研院所知识产出能够显著提升地区知识技能[23],知识产出可用科技论文数衡量(单伟等,2017)。Schwarz[24]在研究欧洲大城市规模与知识专业化时,采用区域内作者发表的SCI论文数表示区域科学实力;吕拉昌等[25]认为,发表的论文数量能够整体反映地区知识存量和知识结构状况,是测度知识水平的可行性指标。为此,本文用材料科学论文数(Web of Science核心合集检索)衡量知识技能,由于论文数量取值范围过大,为减少异方差及非线性问题,对其进行对数处理。

(4)制度环境(INS)。制度环境很难被量化,常用樊纲等开发的反映区域市场化进程的市场化指数表示,该指数从政府与市场的关系、非国有经济发展、产品市场发育程度、要素市场发育程度、市场中介组织发育和法律制度环境等方面进行综合衡量,能够从市场角度度量社会制度完善水平。其中,2008-2016年市场化指数比较适合本研究,但由于时间序列较短,无法事后补充。为此,本文借鉴韦倩等[26]的方法,分别以各省份2008-2016年的市场化总指数、非国有企业工业产值比重作为被解释变量和解释变量,估计出解释变量系数值,再计算2005-2018年的市场化指数,最后将估计的2005-2007年和2017、2018年市场化指数与樊纲报告的2008-2016年各省份市场化指数组合,用于本文实证分析。

2.4.3 控制变量

根据政策扩散理论和已有文献研究,本文控制以下可能对新材料政策数量产生影响的变量。

(1)经济发展水平(GDP)。一般认为,政策创新需要一定的经济条件作为支撑,经济发展水平越高的地区越倾向于接纳新事物,创新性越高。很多研究证明,经济发展水平对政策扩散具有正向影响[20]。本文用人均GDP表示经济发展水平,先以2005年为基期将各省各年度GDP进行平减处理,然后除以年末总人数计算得出。

(2)邻近性(NEIG)。政策扩散过程存在明显的邻近效应,即如果某地区采纳这项政策,其相邻者也更有可能采纳。本文用邻近省份新材料政策强省与所有相邻省份总数的比值测度邻近性[27]。根据本研究构建的政策文本库,将2005-2018年推行新材料政策最多的江苏、浙江、广东、山东、湖南作为新材料政策强省,考虑北京、上海对全国政治和经济的重要影响,也将其纳入,由此产生7个新材料政策强省。

(3)区域变量(AREA)。区域位置因素可能影响地方政府社会服务创新扩散[3],很多研究表明东部地区省份更容易进行政策创新。区域位置变量根据省份所处东、中、东北、西部四大地区确定。具体方法是:若某省份处于东部地区,则取值为1;处于中部地区,则取值为2;处于东北地区,则取值为3;处于西部地区,则取值为4。

(4)五年规划影响虚拟变量(PRO):在2005-2018年,将2006年、2011年和2016年取值为1,其余年份取值为0,以控制五年规划开局之年各省政策数量突然增多带来的影响。

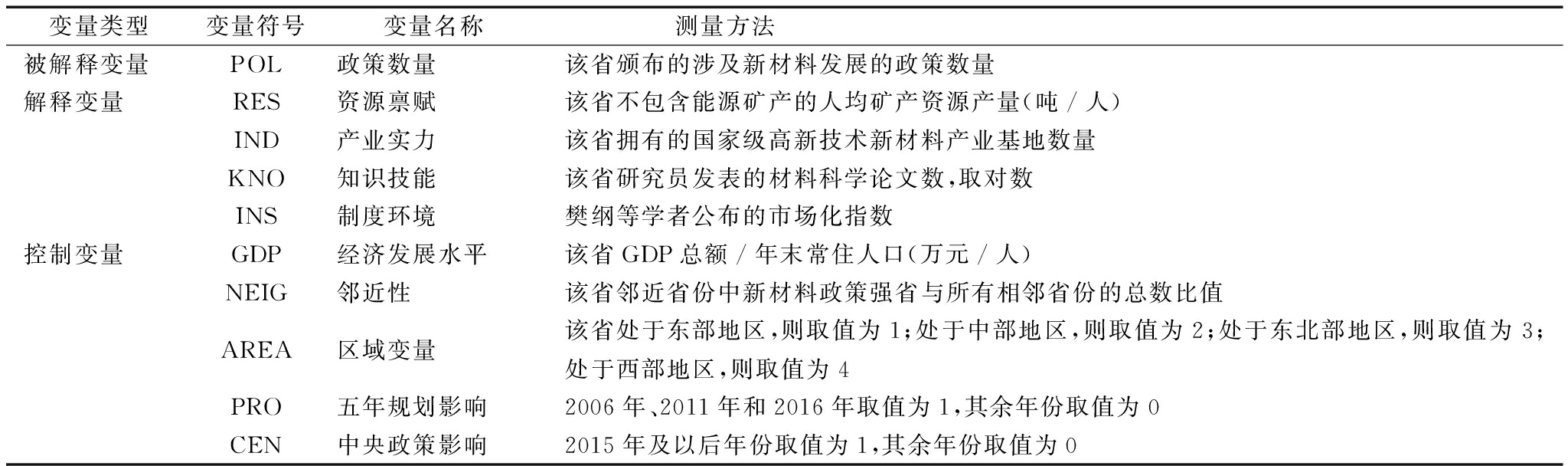

(5)中央政策影响虚拟变量(CEN)。政策扩散研究表明,来自中央政府的政策信号会显著加速地方政府创新进程[2],这种外部冲击也被称为从上到下的制度压力或垂直影响。朱多刚等[28]研究专利资助政策在省际间的扩散时,将2001年《专利法》修改实施及此后年份标记为1、其余年份标记为0衡量这种影响。2015年,《中国制造2025》将新材料列为重点突破核心基础产业,2016年底工信部颁布我国首份《新材料产业发展指南》,近年来美国对中国的不断打压制裁更是引起国家对新材料产业发展的高度重视。因此,本文将2015年中央政府颁布《中国制造2025》及以后年份取值为1,其余年份取值为0。表1列出本研究的主要变量。

3 实证检验

3.1 变量描述性统计与模型检验

3.1.1 变量描述性统计

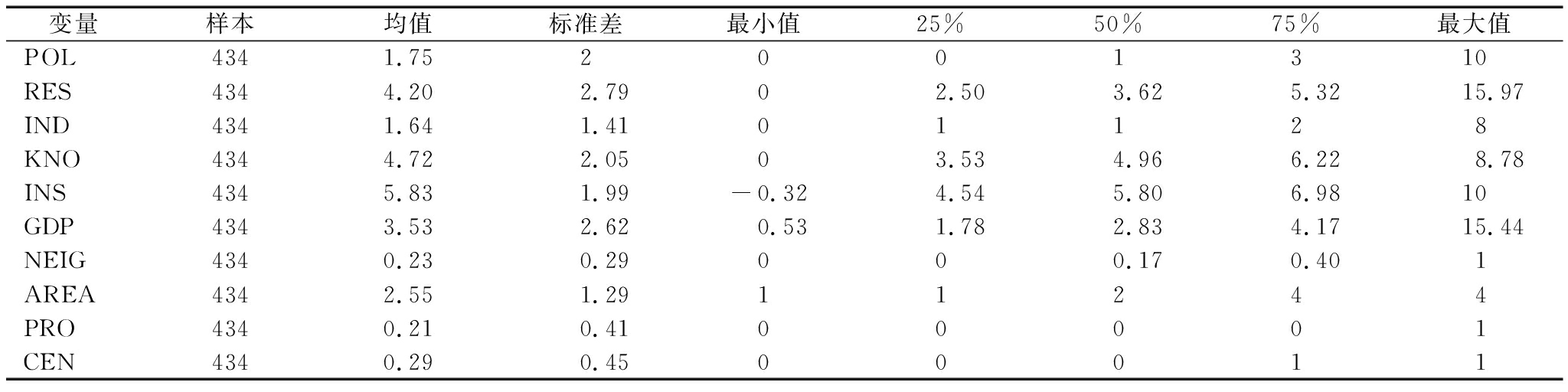

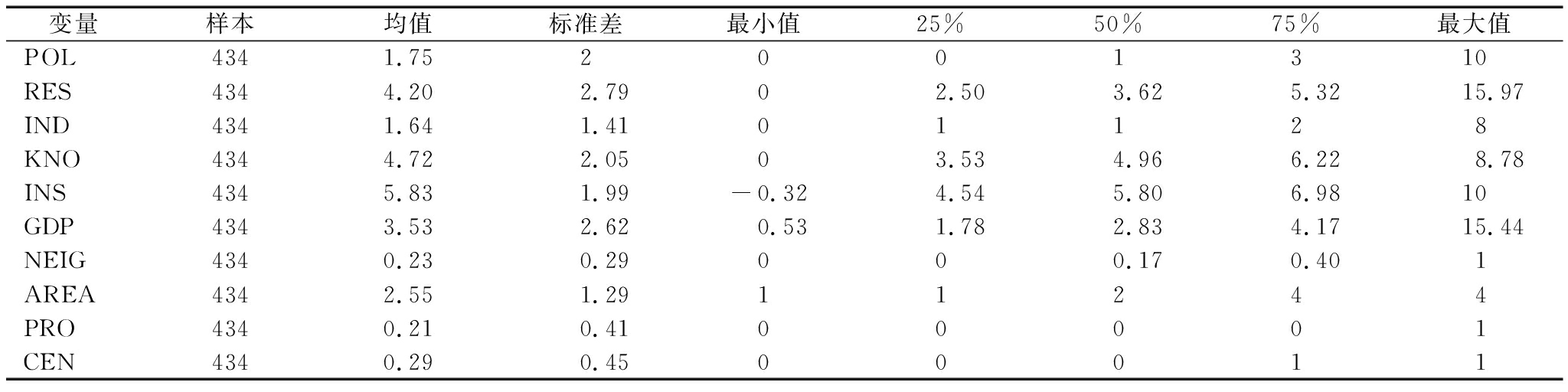

表2为计量模型中主要变量的描述性统计结果。从中可见,政策数量均值为1.75,标准差为2,75%分位为3,说明各省份在出台新材料政策积极性上存在较大差异,且大部分省份多年颁布的新材料产业发展政策数量较少。另外,所有解释变量和多数控制变量也显示出较大的变化差异。

表1 变量说明

变量类型变量符号变量名称测量方法被解释变量POL政策数量该省颁布的涉及新材料发展的政策数量解释变量RES资源禀赋该省不包含能源矿产的人均矿产资源产量(吨/人)IND产业实力该省拥有的国家级高新技术新材料产业基地数量KNO知识技能该省研究员发表的材料科学论文数,取对数INS制度环境樊纲等学者公布的市场化指数控制变量GDP经济发展水平该省GDP总额/年末常住人口(万元/人)NEIG邻近性该省邻近省份中新材料政策强省与所有相邻省份的总数比值AREA区域变量该省处于东部地区,则取值为1;处于中部地区,则取值为2;处于东北部地区,则取值为3;处于西部地区,则取值为4PRO五年规划影响2006年、2011年和2016年取值为1,其余年份取值为0CEN中央政策影响2015年及以后年份取值为1,其余年份取值为0

表2 变量描述性统计结果

变量样本均值标准差最小值25%50%75%最大值POL4341.752001310RES4344.202.7902.503.625.3215.97IND4341.641.4101128KNO4344.722.0503.534.966.228.78INS4345.831.99-0.324.545.806.9810GDP4343.532.620.531.782.834.1715.44NEIG4340.230.29000.170.401AREA4342.551.2911244PRO4340.210.4100001CEN4340.290.4500011

3.1.2 模型检验与选择

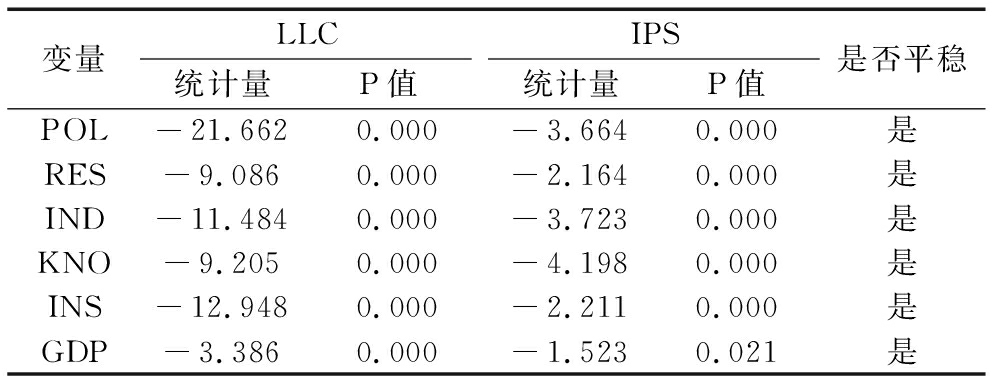

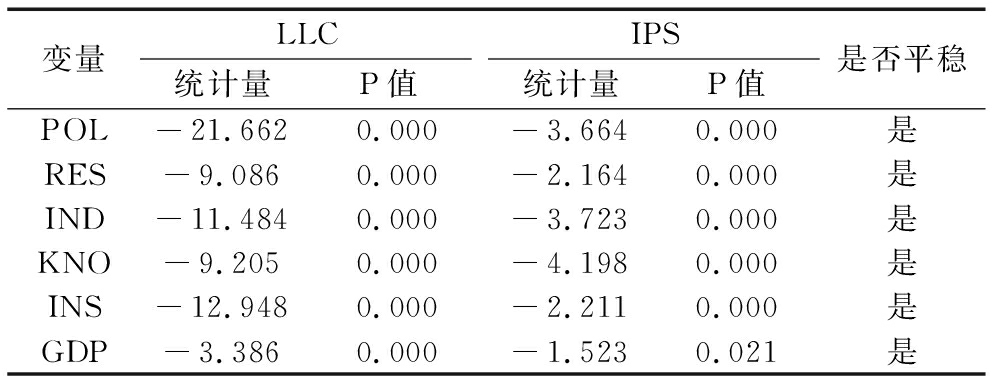

当面板数据时间序列存在单位根时,为避免时间序列数据因不平稳而导致的伪回归,本文使用LLC和IPS检验对序列进行单位根检验。由于NEIG、AREA、PRO和CEN都不随时间变化,因此不需要进行单位根检验,相关变量检验结果如表3所示。可以看出,所有变量均通过两种方法的单位根检验。为避免解释变量间可能存在多重共线性而使模型估计结果失真,采用方差膨胀因子(VIF)进行多重共线性检验。结果显示,各变量最大VIF值为2.64、均值为1.80,VIF低于10,表明模型不存在明显的多重共线性问题。因此,本文可使用这些变量进行面板回归分析。

表3 面板单位根检验结果

变量LLC统计量P值IPS统计量P值是否平稳POL-21.6620.000-3.6640.000是RES-9.0860.000-2.1640.000是IND-11.4840.000-3.7230.000是KNO-9.2050.000-4.1980.000是INS-12.9480.000-2.2110.000是GDP-3.3860.000-1.5230.021是

对于被解释变量只能取非负整数的计数模型,常使用泊松回归。但是,泊松回归的局限性在于泊松分布的期望值和方差相等,但实际数据可能不符合这个特征,如果被解释变量的方差明显大于期望,即存在过度分散,此时可以考虑使用负二项回归。若被解释变量含有较多零值,还可以考虑零膨胀泊松回归(ZIP)或零膨胀负二项回归(ZINP)模型。由于本文被解释变量均值和方差不相等,且存在不少零值,所以需要在标准、零膨胀负二项回归之间作出选择。判断依据是Vuong 统计量检验[29],如果Vuong统计量很小(为负数),则选择标准负二项回归。检验结果显示,样本Vuong 统计量为-1.82,在0.033显著性水平上拒绝零膨胀负二项回归,因此可使用标准负二项回归。为判断是使用固定效应模型还是随机效应模型,需经过Hausman检验。结果显示,Hausman统计量的P值为0.008,拒绝随机效应的原假设。综上所述,本文使用面板负二项回归固定效应模型进行回归分析,其可以估计不随时间而变的变量系数。

3.2 回归分析

表4为使用负二项回归的数据结果,模型1~4分别对资源禀赋、产业实力、知识技能、制度环境4个因素单独进行分析,模型5将4个因素全部进行回归,模型1~5均加入控制变量。数据处理和检验均选取Stata15.0软件,表4提供了能够一定程度上反映模型拟合优度的指标,如回归方程的对数似然函数值和卡方值。从卡方统计量看,5个模型均在0.01水平上显著,说明解释变量对被解释变量有较强的解释力;模型5的对数似然函数值最大,表明模型5拟合效果最好。将模型5和模型1~4进行对比发现,除知识技能这一变量发生显著性变化外,其余变量基本保持一致,说明模型稳健。

表4结果显示,资源禀赋、产业实力的弹性系数均显著为正,假设H1和假设H2得到支持。知识技能的弹性系数在模型2中显著为正,在模型5中不显著为正,这可能与其它3个因素有关,结合前面对政策扩散时空特征的分析,假设H3得到验证。制度环境的弹性系数在模型4和模型5中均显著为负,假设H4得到验证。在本地能力的4个要素中,产业实力、制度环境对被解释变量的贡献最大。在模型5中,产业实力、制度环境的弹性系数分别为0.128和-0.102,即产业实力每增加10%,政策数量增加0.69%,制度环境每增加10%,政策数量减少1.02%,资源禀赋和知识技能对被解释变量的贡献较小。

在5个模型中,一些控制变量呈现出较高水平的显著性。其中,五年规划和中央政府的影响尤其显著,说明各省对新材料政策的制定多集中在每个五年规划的开局之年,且中央政府出台的具有国家意志的新材料产业规划和指南极大地激发了各省推行新材料政策的积极性,这在政策扩散理论中可解释为中央政府的制度压力会推动省际间的政策扩散[30]。经济发展水平的弹性系数不显著为正,说明政府推行新材料政策的积极性不受当地经济发展水平的显著影响。邻近性的影响系数不显著为负,说明产业政策扩散和社会政策扩散驱动因素存在差异。由于不同省份本地能力存在较大差别,因此政府在推行新材料政策时不会盲目受到学习或竞争机制的影响[30]。区域变量结果显示,我国中东部地区比东北和西部地区在新材料政策推行方面更加积极。

表4 负二项回归结果

变量模型1模型2模型3模型4模型5PRE0.093***0.067**(0.0305)(0.032 9)IND0.144***0.128**(0.049 0)(0.054 1)KNO0.175***0.094 4(0.049 9)(0.059 8)INS-0.092 1**-0.102**(0.041 7)(0.041 0)GDP0.050 80.027 7-0.023 20.059 1*0.002 4(0.033 3)(0.034 1)(0.040 2)(0.033 7)(0.041 1)NEIG-2.450-1.846-1.815-1.882-2.157(1.948)(1.851)(1.811)(1.938)(2.242)AREA-1.113*-1.102*-0.993*-1.070*-1.081(0.568)(0.655)(0.587)(0.582)(0.670)PRO1.330***1.299***1.376***1.372***1.380***(0.079 5)(0.080 0)(0.080 7)(0.082 2)(0.083 7)CEN0.554***0.422***0.465***0.576***0.479***(0.107)(0.115)(0.108)(0.111)(0.114)C4.827**4.917*4.0015.368**5.138*(2.412)(2.667)(2.447)(2.403)(2.975)Log Likelihood-535.48-535.61-533.61-537.54-528.06Chi-squared402.34***400.09***390.32***387.29***407.35***自由度66669观测值434434434434434

注:***p<0.01,**p<0.05,*p<0.1;括号外为弹性系数,括号内为标准误;下同

3.3 稳健性检验

为验证上述结论的稳健性,本文从以下3个方面进行稳健性检验。

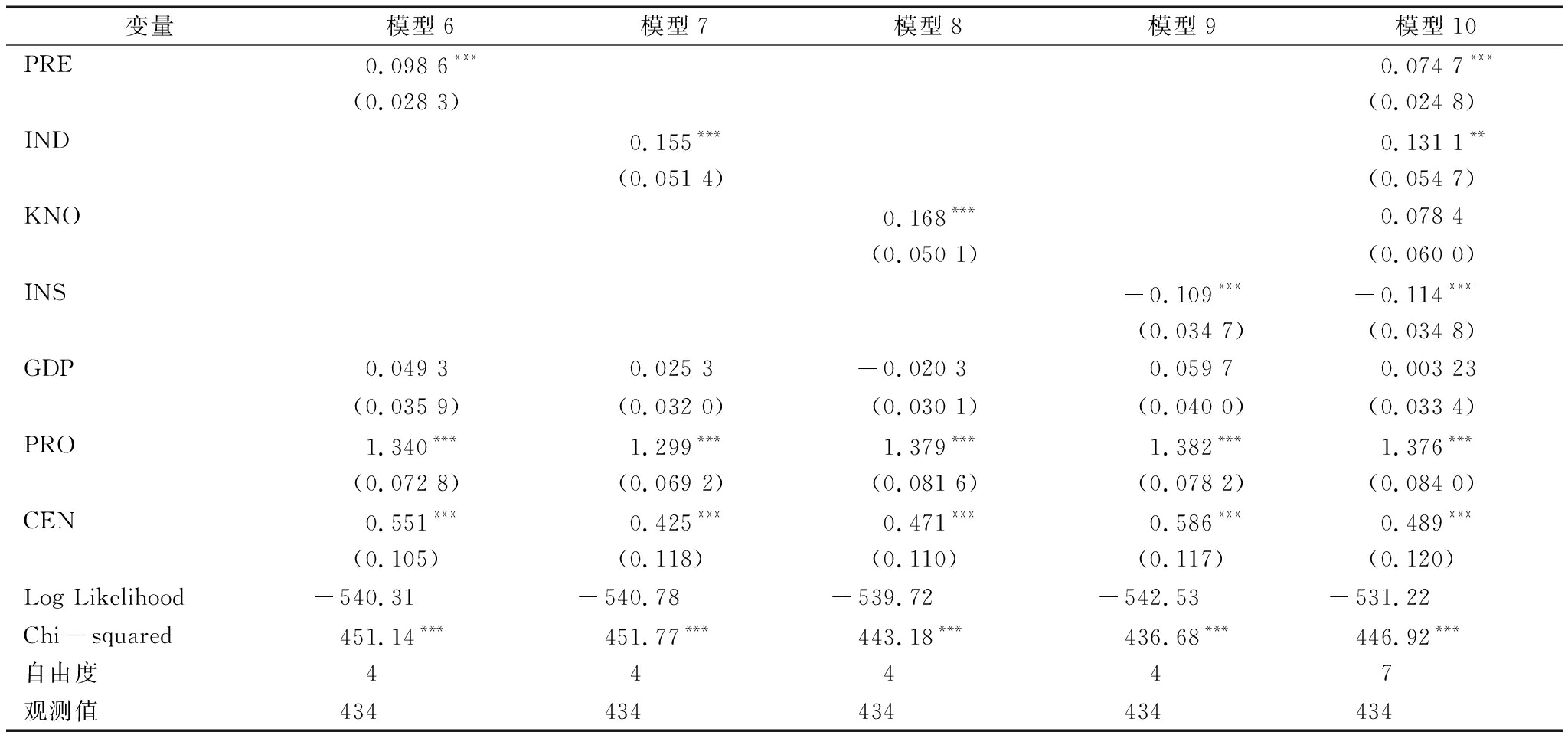

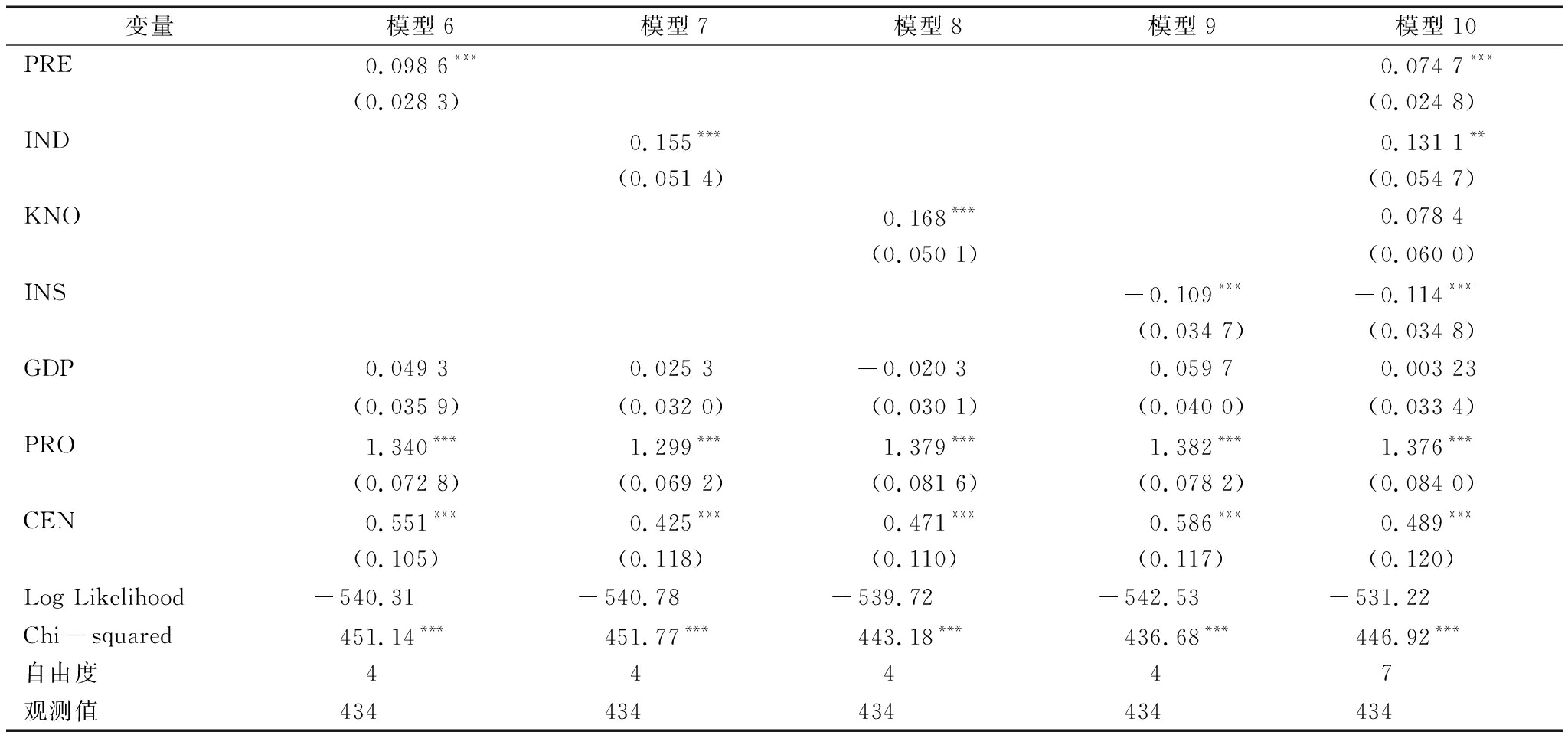

(1)用面板泊松回归法进行估计。泊松回归与负二项回归之间犹如线性模型中OLS和WLS的关系,即使数据存在过度分散,泊松回归+稳健性标准误依然能提供对参数及标准误的一致性估计;并且,因变量均值不等于方差不一定表明因变量的真实分布就是负二项分布,有研究者在此种情况下依然采用泊松回归进行估计[31]。鉴于此,本文使用面板泊松回归固定效应模型进行检验,结果见表5模型6~10。从中可见,各变量系数未发生根本性改变,原模型4中制度环境和模型5中资源禀赋、制度环境的影响由5%显著变为1%,其它未发生变化,说明结果稳健。

表5 稳健性检验一

变量模型6模型7模型8模型9模型10PRE0.098 6***0.074 7***(0.028 3)(0.024 8)IND0.155***0.131 1**(0.051 4)(0.054 7)KNO0.168***0.078 4(0.050 1)(0.060 0)INS-0.109***-0.114***(0.034 7)(0.034 8)GDP0.049 30.025 3-0.020 30.059 70.003 23(0.035 9)(0.032 0)(0.030 1)(0.040 0)(0.033 4)PRO1.340***1.299***1.379***1.382***1.376***(0.072 8)(0.069 2)(0.081 6)(0.078 2)(0.084 0)CEN0.551***0.425***0.471***0.586***0.489***(0.105)(0.118)(0.110)(0.117)(0.120)Log Likelihood-540.31-540.78-539.72-542.53-531.22Chi-squared451.14***451.77***443.18***436.68***446.92***自由度44447观测值434434434434434

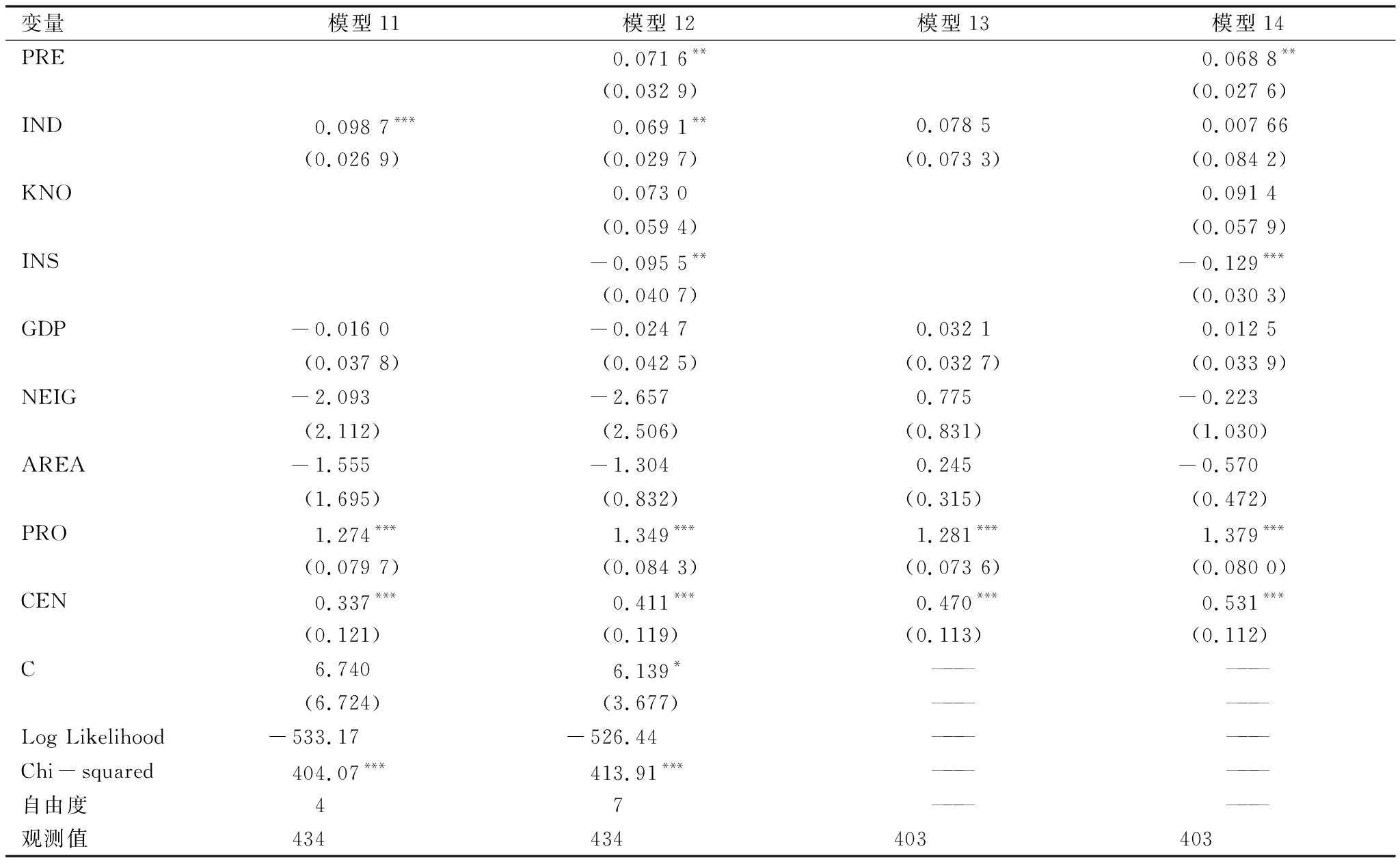

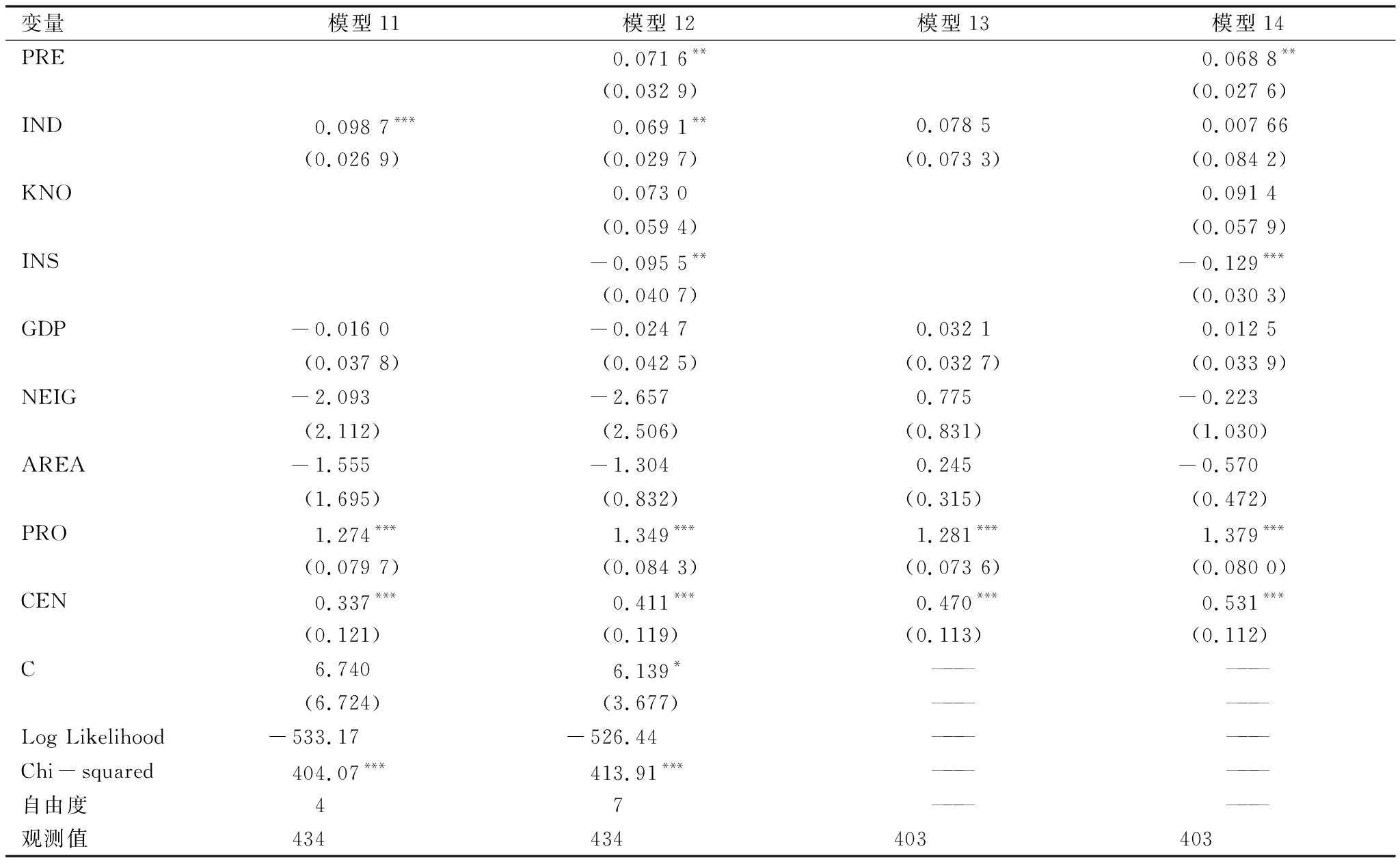

(2)变量重新测算。为进一步保证回归结果的稳健性,本文用省级新材料基地/园区数量重新测算产业实力变量。结果显示,该变量均值为4.49,标准差为3.51,75%分位为6,最大值为18,此种测算方法表现出更大的变化差异。通过面板单位根检验和多重共线性检验,使用面板负二项回归固定效应模型对变量进行回归估计,结果见表6模型11~12。从中可见,各变量对政策扩散的影响效果没有发生显著性变化,说明结果稳健。

(3)内生性问题。很多研究表明,产业政策的出台对产业发展有直接促进作用。类似地,对新材料政策的大力推行也会增强本地新材料产业实力,即新材料政策数量可能与产业实力存在互为因果的关系。针对模型2和模型5,本文采用泊松回归GMM方法对产业实力滞后一期进行内生性检验,结果见表6模型13和模型14。从中可见,产业实力滞后一期对政策数量无显著影响,不存在内生性问题。其它结果与表4类似,说明本文实证结果稳健。

4 结语

4.1 结论与讨论

本文以2005-2018年新材料政策在我国内地31省市区扩散为例,探讨本地能力对战略性新兴产业政策扩散的影响,得出以下结论:

(1)新材料政策扩散呈现明显的时空特征。2005-2010年,全国新材料政策数量增长缓慢,2011年以后快速增长,2015年中央颁布 《中国制造2025》后增幅进一步加大。当前,新材料政策已扩散至全国,普遍得到省级政府的高度重视,尤其是在山东、江苏、浙江、广东等东部本地能力各维度都很完善的省份以及湖南、江西、云南等中西部资源优势省份。

(2)本地能力是产业政策在省际间扩散的重要驱动因素。资源禀赋、产业实力和知识技能对战略性新兴产业政策扩散有正向影响,制度环境对产业政策扩散有负向影响。但是,知识技能的正向影响在同时纳入其它3个因素时显著性降低,表明知识技能在其它3个维度因素的协同下对政策扩散产生影响,如我国北京、上海等城市尽管新材料行业知识能力强大,但由于资源禀赋、产业实力等硬性能力较弱,在政策出台数量方面远少于湖南、江西等本地能力各方面均较强省份。

(3)省级政府出台产业政策时间明显受五年规划编制和垂直压力的影响。在本地能力的作用下,区域变量和经济发展水平无显著影响,这一点也能在实际中得到印证。当前,政策推行数量较多的山东、江苏、湖南、陕西、内蒙古并没有集中在某一区域,且经济发展水平也相差较大。邻近性对扩散无正向影响,表明新材料政策较强省份没有显著影响相邻省份的政府决策,如以旅游产业著称的海南在推进战略性新兴产业发展意愿上远不及广东,可能是受本地能力较弱的制约。

表6 稳健性检验二

变量模型11模型12模型13模型14PRE0.071 6**0.068 8**(0.032 9)(0.027 6)IND0.098 7***0.069 1**0.078 50.007 66(0.026 9)(0.029 7)(0.073 3)(0.084 2)KNO0.073 00.091 4(0.059 4)(0.057 9)INS-0.095 5**-0.129***(0.040 7)(0.030 3)GDP-0.016 0-0.024 70.032 10.012 5(0.037 8)(0.042 5)(0.032 7)(0.033 9)NEIG-2.093-2.6570.775-0.223(2.112)(2.506)(0.831)(1.030)AREA-1.555-1.3040.245-0.570(1.695)(0.832)(0.315)(0.472)PRO1.274***1.349***1.281***1.379***(0.079 7)(0.084 3)(0.073 6)(0.080 0)CEN0.337***0.411***0.470***0.531***(0.121)(0.119)(0.113)(0.112)C6.7406.139*——————(6.724)(3.677)——————Log Likelihood-533.17-526.44——————Chi-squared404.07***413.91***——————自由度47——————观测值434434403403

4.2 启示

新一轮科技革命和产业变革孕育兴起,各级政府都面临着发展战略性新兴产业实现赶超的机会窗口,本文研究结论对中央和地方政府政策制定具有一定启示意义。

(1)中央政府要科学评估各区域本地能力,因地施策,避免像社会政策一样在全国范围内强制推行,否则很可能出现地方政府“一窝蜂”执行,导致投资浪费和市场扭曲。首先,应系统评估各地区与战略性新兴产业相关度较高的本地能力建设情况,谋划好全国战略性新兴产业空间布局,重点支持本地能力发展良好地区,不强制也不鼓励所有地区都“大干快上”地发展战略性新兴产业,号召地方政府密切联系本地能力做好政策支持工作。其次,利用环渤海、长三角、粤港澳大湾区的资金、人才、技术和外贸优势,打造三大综合性战略性新兴产业集群,发挥其在全国的引领示范作用。充分利用中部和东北地区雄厚的原材料工业基础,转变发展方式,加快技术创新,面向市场推出高技术含量、高附加值的产品。加强东中部地区对西部地区的智力和资金扶持,让西部地区在立足当地资源优势、依托重点企业的基础上,加快产业升级,培育具有当地资源特色的产业基地。

(2)地方政府借助本地能力优势选择细分领域实现错位发展。面对战略性新兴产业众多领域,地方政府应立足本地比较优势,通过政策支持,抢先进入产业链条中与本地能力高度匹配的产业赛道以占据先行优势,而不是一味追求“高大上”产业,造成政策资源浪费。在制定政策时,具备资源和劳动力成本优势的省份应鼓励企业先从产业链中下游切入,逐渐向高附加值环节追赶;有一定产业实力的省份应继续帮助企业做大做强做精,保持市场领先地位;知识技能和制度环境优异地区可以充分发挥技术和市场优势,优先布局产业链上游。北京、上海应依托强大的科研实力和商业化应用市场,发展新一代半导体材料、纳米材料、石墨烯材料等前沿新材料。内蒙古、江西应抓好稀土产业优势,大力发展稀土应用产业,建设集稀土研发、生产、应用和推广于一体的世界级稀土产业基地。湖南应充分利用本地有色冶金、工程机械、轨道交通等产业实力,打造国家重要先进制造业高地。

(3)地方政府应重视本地能力建设。地方政府政策组合在推动战略性新兴产业发展的同时,也要致力于提高本地能力,为产业发展夯实基础。资源丰富地区在发挥资源禀赋的同时,应助力产业结构转型升级。具备一定产业实力的地区在制定政策时应着眼于知识技能提升和制度环境营造,以此提高产业附加值并不断壮大产业集群。知识技能和制度环境优异地区应充分发挥软实力优势,建设科研平台和产业投融资平台,引领产业发展方向。对于本地能力整体较弱且不具备资源禀赋的地区,应着重完善制度环境,推动战略性新兴产业发展。地方政府之间应互相借鉴、消化吸收其它地区的先进经验,切实提高本地能力,通过打造政策“洼地”,为产业发展提供良好的土壤。

本文基于本地能力视角分析中国省级政策扩散驱动因素,并将研究对象拓展至战略性新兴产业政策,丰富了政策扩散相关理论研究。但是,本文仍存在一些不足:①以新材料政策为例,具备一定的特殊性,研究结论不一定适用于其它产业政策扩散过程,将来可针对其它产业政策进行研究;②本文研究对象是省级政府,受中央政府强制性的影响比较明显,未来可将市级政府的政策创新扩散机理作进一步研究,检验是否存在其它影响因素;③本文将新材料产业作为一个整体进行综合研究,但新材料包含门类较多,各门类政策扩散影响机制可能不同,因此未来应对此进行拓展研究。

参考文献:

[1] 朱旭峰,赵慧.政府间关系视角下的社会政策扩散——以城市低保制度为例(1993—1999)[J].中国社会科学,2016,37(8):95-116,206.

[2] 朱旭峰,张友浪.创新与扩散:新型行政审批制度在中国城市的兴起[J].管理世界,2015,31(10):91-105,116.

[3] 赵强.制度压力如何影响地方政府公共服务创新的扩散——以城市网格化管理为例[J].公共行政评论,2015,38(3):103-119,204.

[4] 郭磊,苏涛永,秦酉.是否创新与如何创新:政策创新扩散机制的动态比较研究[J].中国软科学,2019,34(5):160-167.

[5] LAZZARINI,SERGIO G.Strategizing by thegovernment:can industrial policy create firm-level competitive advantage[J].Strategic Management Journal,2015,36(1):97-112.

[6] MASKELL P.Competitiveness,localised learning and regional development:specialization and prosperity in small open economies[M].London:Psychology Press,1998.

[7] CHASKIS R,J B P.Building community capacity[M].Libingston:Transaction Publishers,2001.

[8] 邢小强,仝允桓,陈晓鹏.金字塔底层市场的商业模式:一个多案例研究[J].管理世界,2011,37(10):108-124,188.

[9] 田宇,杨艳玲,卢芬芬.欠发达地区本地能力、社会嵌入与商业模式构建分析——基于武陵山片区的多案例研究[J].南开管理评论,2016,39(1):108-119.

[10] HAJKOWICZ S A,HEYENGA S,MOFFAT K.The relationship between mining and socio-economic well being in Australia's regions[J],Resources Policy,2011,36(1):30-38.

[11] 白恩来,赵玉林.战略性新兴产业发展的政策支持机制研究[J].科学学研究,2018,36(3):425-434.

[12] 刘小鸽,于潇宇,司海平.经济增长压力与地方产业政策制定[J].经济与管理评论,2019,36(6):136-145.

[13] 阮建青,石琦,张晓波.产业集群动态演化规律与地方政府政策[J].管理世界,2014,31(12):79-91.

[14] 康健.资源获取视角下战略性新兴产业创新能力提升[J].科研管理,2017,38(S1):39-45.

[15] MINTROM,MICHAEL.Policy entrepreneurs and the diffusion of innovation[J].American Journal of Political Science,1997,41(3):738-770.

[16] ACEMOGLU D,JOHNASONS,ROBINSON J.Institutions as the fundamental cause of long-run growth[J].Nanjing Business Review,2006,1(5):51-58.

[17] SHAPIRO G D.Governance infrastructure and US foreign direct investment[J].Journal of International Business Studies,2003,34(1):19-39.

[18] 杨飞.制度质量与技术创新——基于中国1997~2009年制造业数据的分析[J].产业经济研究,2013(5):93-103.

[19] 逯东,朱丽.市场化程度、战略性新兴产业政策与企业创新[J].产业经济研究,2018,35(2):65-77.

[20] 李健,张文婷.政府购买服务政策扩散研究——基于全国31省数据的事件史分析[J].中国软科学,2019,34(5):60-67.

[21] 邵帅,杨莉莉.自然资源丰裕、资源产业依赖与中国区域经济增长[J].管理世界,2010,36(9):26-44.

[22] 陈建勋.中国新材料产业成长与发展研究[D].上海:上海社会科学院,2008.

[23] ROBIN C,NATALIA Z.University effects on regional innovation[J].Research Policy,2013,42(3):788-800.

[24] SCHWARZ A W.Scientific centres in Europe:an analysis of research strength and patterns of specialisation based on bibliometric indicators[J].Urban Studies,1999,36(3):453-477.

[25] 吕拉昌,廖倩,黄茹.基于期刊论文的中国地级以上城市知识专业化研究[J].地理科学,2018,38(8):1245-1255.

[26] 韦倩,王安,王杰.中国沿海地区的崛起:市场的力量[J].经济研究,2014,60(8):170-183.

[27] BERRY F S,BERRY W D.State lottery adoptions as policy innovations:an event history analysis[J].American Political Science Review,1990(2):395-415.

[28] 朱多刚,郭俊华.专利资助政策的创新与扩散:面向中国省份的事件史分析[J].公共行政评论,2016,9(5):64-83,205.

[29] VUONG Q H.Likelihood ratio tests for model selection and non-nested hypotheses[J].Econometrica,1989,57(2):307-333.

[30] 王浦劬,赖先进.中国公共政策扩散的模式与机制分析[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2013,29(6):14-23.

[31] 杨飞,孙文远,程瑶.技术赶超是否引发中美贸易摩擦[J].中国工业经济,2018,35(10):99-117.

(责任编辑:王敬敏)