0 引言

新工业革命为全球产业升级带来了新机遇,随着互联网技术和新一代人工智能技术的不断进步,使得以数字化、网络化和智能化为特征的智能制造(Intelligent manufacture)迅速崛起[1]。智能制造是一种基于智能技术的创新制造模式,其通过将新一代信息技术融入传统制造业中,极大提升了企业在产品全生命周期各环节的生产与管理水平[2]。现今,智能制造已成为全球制造业的内在要求[3]和发展趋势[4],美国、德国等分别提出“Industrial Internet”和“Industry 4.0”计划以支持智能制造发展,我国也将智能制造作为推进供给侧结构性改革、推动制造业高质量发展的重要抓手。习近平总书记在中国科学院第十九次院士大会上指出,要以智能制造为主攻方向,推动产业技术变革和优化升级。为加快智能制造发展,我国在政策和实践上齐发力。如在政策方面,2015年国务院印发的《中国制造2025》指出要把智能制造作为我国制造业转型升级的主攻方向;2016年工信部和财政部联合编制了《智能制造发展规划(2016-2020年)》(下称《规划》),提出了我国智能制造的十年目标和十个重点任务。在实践方面,工信部开展了智能制造试点示范专项行动,从2015-2018年每年都评选一批企业作为智能制造试点示范项目的试点,4批共计评选了305个试点示范项目,涉及92个行业。该行动积累了丰富的智能制造发展经验,为智能制造生态体系建设打下了扎实的基础。

技术创新是推动我国制造业高质量发展的核心所在。《中国制造2025》指出,我国制造业发展的战略任务和重点是提高制造业技术创新水平。在我国制造业摈弃粗放型发展模式、向智能制造转型发展的过程中,智能制造能否提高制造业技术创新水平成为亟待解决的重要命题。然而,现有智能制造的相关研究多集中于智能制造体系构建与技术赋能等方面,鲜有研究探索智能制造对技术创新水平的影响,而投入是技术创新的主要驱动力[5],从投入角度分析智能制造对技术创新水平的影响意义重大:首先,《中国制造2025》指出,提高创新能力的首要任务是要加大技术研发力度。因此,从技术创新投入角度考察智能制造实施效果有助于为政府产业政策制定提供参考;其次,党力等[6]指出,创新产出是企业长期创新的成果,而创新投入更能即时反映企业创新意愿和创新水平变化。因此,技术创新投入能立竿见影地反映智能制造效果;最后,创新投入不足已成为制约我国制造业技术创新水平提升的关键因素[7]。如在芯片制造领域,据公开资料显示,我国芯片制造排名前十位企业的技术创新投入总和不及美国英特尔1家企业,导致我国芯片制造企业自主创新能力不足,从而被其它国家频繁“卡脖子”。为此,在芯片制造成为智能制造重点领域的当下,分析智能制造是否有助于提高企业技术创新投入,将为国家破解当前面临的困境提供重要参考。智能制造试点示范项目的推行为本研究提供了良好的准自然实验环境,因此本文拟采用PSM-DID方法探究智能制造对企业技术创新投入的影响。

本文的边际贡献在于:从理论层面看,首先,丰富智能制造实施效果研究。赵剑波[1]指出,智能制造更像是一种手段而不是目的,所以评价该手段的实施效果很有必要;Li等[8]也在研究中指出,全面客观地评价智能制造不仅要关注智能制造的行业特征和技术方法,更要关注智能制造的实施效果,但遗憾的是现有研究很少采用定量方法度量智能制造实施效果[9]。本文借助智能制造试点示范专项行动,结合上市公司数据,定量分析智能制造实施效果,扩展了现有研究的外延;其次,丰富了技术创新投入影响因素的相关文献。已有研究主要研究企业特征、环境特征等对企业技术创新投入的影响,鲜有研究考察智能制造这种创新的制造模式对技术创新投入的影响。从实践层面看,智能制造作为制造业转型的主攻方向,对我国制造业提升国际竞争力意义重大,特别是在关键制造技术领域被国外频繁“卡脖子”的当下,本文研究为解决当前困局和持续推进智能制造发展提供重要的实践参考价值。

1 文献综述与研究假设

1.1 文献综述

当前的智能制造研究可以分为以下层面:一是关注智能制造体系构建及其影响因素。Zhou等[10]指出,智能制造是由人-信息-物理系统构成的高度集成的制造系统,其中,人在系统中占据中心位置;Li等[8]从技术应用层面考量,认为智能制造是由资源层、网络层、云服务平台层和应用层集成的复杂系统;赵剑波[1]指出,智能制造体系不是仅含技术范式的一维结构,而是由技术范式、价值形态和组织方式构成的三维结构。在智能制造体系构建的影响因素方面,孟凡生和赵刚[4]研究指出,创新柔性体现了企业对外部环境的适应能力,有助于推动制造企业向智能化转型升级;史永乐和严良[7]指出,提高技术创新投入是夯实智能制造基础的重要举措;陈万明和鲍世赞[11]的研究表明,在产业发展的中高级阶段,外部创新资源对制造企业智能化水平的提高尤为重要;朴庆秀等[12]研究发现,与智能制造模式相匹配的用户服务策略和终端布局有助于推动智能制造体系构建。二是研究智能制造技术如何赋能产品全生命周期中的各环节。在研发设计方面,吕文晶等[13]通过对海尔智能制造模式的研究发现,海尔通过云计算和大数据技术采集产品数据、用户使用数据并进行分析,重构了消费者关系,推进了产品迭代进程;在生产方面,Tao等[14]通过将物联网技术应用于智能制造生产环节进而实现了制造资源的智能感知和访问;在管理方面,Zhong等[15]通过对智能制造车间物资运输大数据的分析,优化了物流计划方案和物流绩效考核方式;在服务方面,Giret等[16]构建了一个综合多种技术的工程框架以协助开发人员控制和运行面向服务的智能制造系统。

此外,也有一些研究探讨了智能制造实施效果。如吕文晶等[17]通过对海尔集团智能制造案例的研究发现,海尔的智能制造模式在生产、产品和服务等方面均表现突出;Li等[8]构建了基于人工智能的智能制造实施效果评价指标,但并未作进一步讨论。还有一些研究从宏观角度对智能制造效果进行展望[1-2]。

上述研究存在的明显不足是:首先,现有研究多集中在体系构建、技术赋能等智能制造前因上,仅有少数研究考察了智能制造实施效果,且这些研究多采用案例研究或理论分析等定性研究方法,鲜见采用实证研究方法分析智能制造实施效果的成果;其次,现有研究普遍将创新要素作为构建智能制造体系的驱动因素,鲜有研究考察智能制造对创新行为要素的影响。

1.2 研究假设

从理论上讲,智能制造可以通过以下渠道影响技术创新投入:首先,智能制造通过将新一代信息技术与传统制造产业相结合,推动不同链条企业间实现高度集成[3],而供应链上单个节点企业将打破企业边界,通过汇聚企业内部及外部产业链、价值链资源,成为资源共享的集成型智能制造企业[1]。Zhou等[10]指出,当前我国制造业正处于向第二代智能制造转型的过程,而第二代智能制造将通过互联网+提高企业间集成程度,实现不同企业资源的集成共享与价值链重塑。此外,内外部集成已被认为是智能制造的本质特征[18]。综上可知,智能制造的实施将提升企业间集成程度。企业间集成是超越企业内部集成、实现供应链集成的高级阶段,一般可以分为客户集成与供应商集成[19]。客户集成有助于企业拥有较强的客户需求管理能力,能灵活、准确响应单个客户需求,降低创新风险[20]。供应商集成不仅有助于企业从供应商处获取更多技术资源,还有助于企业与供应商协调产品设计,从而加快产品更新速度,提高企业创新意愿与创新积极性[21]。无论是哪种集成方式,都有利于与合作方结成长期合作关系,从而减少合作方的机会主义行为,此时,企业对合作方的监管成本与沟通成本也随之下降,并最终表现为企业经营绩效提高[22],而经营绩效提高有助于缓解企业融资约束,从而使企业有更充盈资金用于技术创新[23]。

其次,智能制造作为全球先进制造业的制高点,各国政府都对其高度重视,纷纷出台一系列关于企业发展智能制造的补贴政策。如Park等[24]指出,韩国政府为资金状况不佳的智能化转型企业提供各种资金支持,有效提高了企业发展智能制造的积极性。我国也不例外,各地都对企业智能化转型给予充分支持,如厦门对于购置智能制造装备的企业最高给予500万元补贴,天津对于评选为智能制造试点示范的企业最高给予1 000万元资金奖励等。各类补贴政策囊括了企业向智能制造转型的各个需求维度,如智能制造装备购置、软件开发、平台建设、大数据应用等均可获得政府部门的资金支持。针对政府补贴与创新投入关系的研究由来已久,但关于两者关系的讨论呈现出两极分化状况:一种观点认为,政府补贴改变了企业原有创新决策[25],增加了企业寻租成本[26],因此对创新投入没有激励作用,甚至可能产生挤出效应。但在中国情境下,另一种观点比较受到认可,即政府补贴对创新投入有显著促进作用[27]。一般认为,首先,政府补贴能够较好地缓解企业面临的融资约束,降低企业融资成本,从而使企业更易获取创新所需资金;其次,创新往往具有周期长、成本高、风险大等特点,来自政府的资金支持能够提高企业的风险承受能力和预期收益率,进而增强企业创新动力。此外,政府针对企业购买创新设备的补贴还有助于降低创新的固定成本,从而激发企业创新积极性。据此,本文提出如下假设:

H1:智能制造有助于提高企业技术创新投入;

H2a:智能制造通过提升供应商集成程度加大企业技术创新投入;

H2b:智能制造通过提升客户集成程度加大企业技术创新投入;

H2c:智能制造通过获得更多政府补贴资金加大企业技术创新投入。

2 研究设计

2.1 样本选择与数据来源

为探索和积累智能制造的优秀模式与经验,推动我国制造业向智能制造转型升级,2015-2018年国家工信部每年都会评选一批实施智能制造试点示范项目的企业,本文以2011-2019年制造业上市公司为研究样本,根据企业是否被评选为智能制造试点示范企业,将样本分为处理组与对照组。为保证结果的客观性与严谨性,对样本作如下处理:①剔除被标记为ST、*ST的企业;②剔除关键数据缺失和明显异常的样本。最终得到2 093家企业共12 440个年度非平衡面板样本观测值。其中,处理组包含98家企业、663个样本观测值。本文变量数据来自于CSMAR数据库和企业年报,所有连续变量均进行了1%的Winsorize处理。

2.2 研究方法

本文采用结合倾向得分匹配的双重差分法(PSM-DID)评估智能制造影响企业技术创新投入的净效应。双重差分方法(DID ,Difference in Difference)能有效解决遗漏变量带来的内生性问题,通过计算智能制造试点企业技术创新投入的平均变化与对照组平均变化的差值反映政策效应,排除不可观测因素的影响。但该方法要求对照组与处理组必须满足平行趋势假设,即对照组与处理组样本在不受外部冲击影响的前提下,它们的技术创新投入保持相同变化趋势,否则可能导致选择性偏误。

为满足该假设,本文在进行DID前先通过倾向得分匹配(PSM ,Propensity Score Matching)对处理组和对照组进行处理。倾向得分匹配最早由Heckman 等[28]提出,用于解决样本选择偏误问题和样本量少的研究误差问题。本文中,倾向得分是指在给定个体特征(协变量)的情况下,个体i被选为智能制造试点企业的条件概率。倾向得分匹配可根据样本的倾向得分,采用K近邻匹配、核匹配等匹配方法对不同组别样本进行匹配,通过删除匹配后未在共同支持域内的样本,从而构造满足平行趋势假设的处理组和对照组。

2.3 模型设定与变量选择

利用倾向得分匹配构造满足平行趋势假设的处理组和对照组,然后通过双重差分方法评估智能制造影响的净效应,由于评选智能制造试点企业是分年度逐步进行的,为此本文构建多时点双重差分模型。

R&Dit=α0+α1DIDit+α2Controlsit+Ai+Bt+εit

(1)

其中,εit为残差项,Ai和Bt分别为企业个体、时间的固定效应。R&D为因变量,表示企业技术创新投入,参考党力等[6]的做法,以研发支出取对数表示。DID为自变量,若企业在当年实施智能制造则取值为1,反之为0。由于工信部规定,企业参与评选的智能制造项目必须是已经投入运营且取得显著效果的,因此本文认为,企业被评选为智能制造试点的当年即可认为企业正在实施智能制造,其DID取值为1。 值得注意的是,有2家企业在2015年被评选为智能制造试点后,又分别于2017年和2018年由于其它智能制造项目再次被评选为试点企业,这里本文从2015年开始计算上述2家企业的DID取值。DID系数α1反映了智能制造影响企业技术创新投入的净效应,若α1显著为正,则说明智能制造促进了企业技术创新投入增加。

为了排除其它可测变量对结果的影响,在模型中加入控制变量,即Controls,它们同时也作为进行倾向得分匹配时反映个体特征的协变量。参考Harley & Niggins[29]、Kang等[30]、李常青等[5]的研究,本文选取以下变量作为控制变量:盈利能力(ROA)、成长性(Grow)、资本结构(Lev)、企业规模(Size)、董事会规模(Numbers)、两职合一(Dual)、高管薪酬(Pay)、企业年龄(Age)。变量说明见表1。

表1 变量说明

变量性质变量名称变量符号变量说明因变量技术创新投入R&D研发支出的自然对数自变量智能制造DID若企业当年实施智能制造则取值为1,反之为0控制变量企业规模Size资产总额取对数资本结构Lev负债总额/总资产盈利能力ROA净利润/所有者权益成长性Grow以营业收入增长率表示,本年营业收入增加额/上年营业收入总额董事会规模Numbers董事会人数总和两职合一Dual若总经理与董事长为同一人则取值为1,反正为0高管薪酬Pay高管前三名薪酬总额的自然对数企业年龄Age以当年年份减去企业成立年份表示

3 实证分析

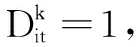

3.1 描述性统计

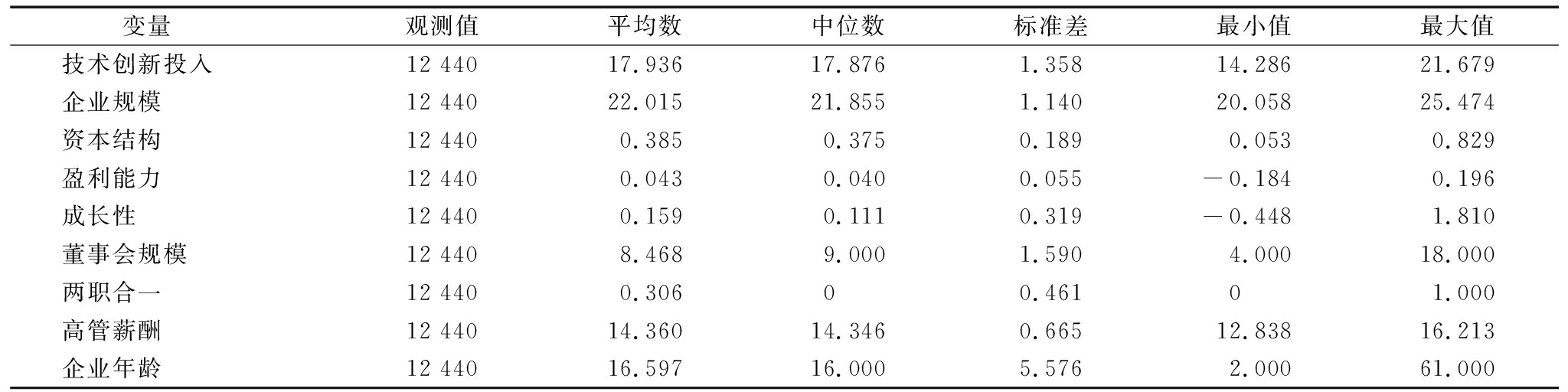

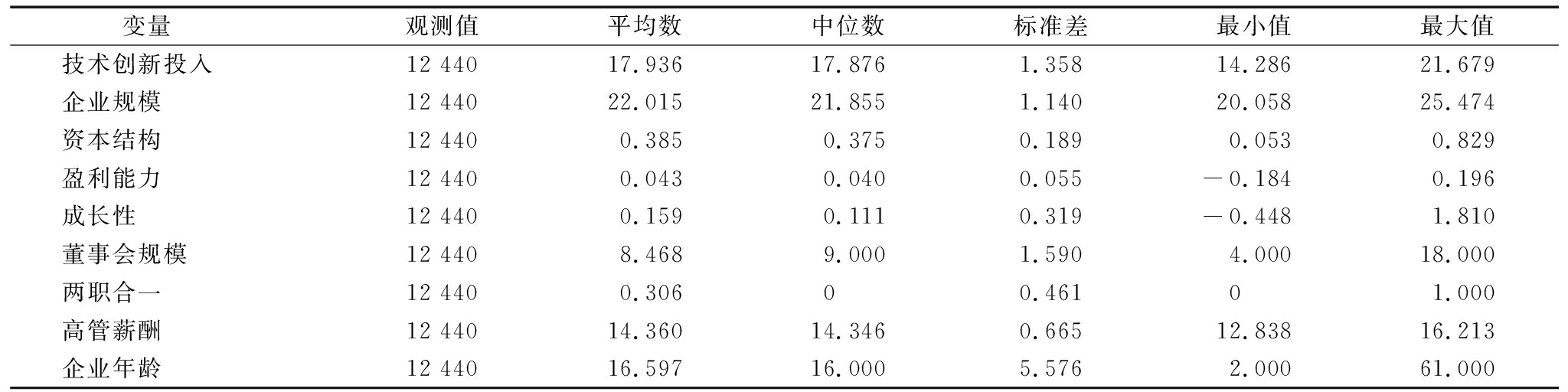

表2报告了控制变量和因变量的描述性统计结果。从表2可知,技术创新投入的最大值为21.679,最小值为14.286,平均值为17.936,标准差达1.358,说明各样本的技术创新投入存在较大差异;盈利能力均值处于较低水平,说明整体上制造业的盈利能力仍然有待提高;企业成长性均值和中位数均大于0.1,说明样本企业中依然有很大一部分还处于成长期,存在上升空间;高管薪酬的极差较大,说明不同企业的薪酬水平差距较大。总体上看,各控制变量的标准差反映出个体差异性较大,有必要用倾向得分匹配进行控制。

表2 描述性统计结果

变量 观测值平均数中位数标准差最小值最大值技术创新投入12 44017.93617.8761.35814.28621.679企业规模12 44022.01521.8551.14020.05825.474资本结构12 4400.3850.3750.1890.0530.829盈利能力12 4400.0430.0400.055-0.1840.196成长性12 4400.1590.1110.319-0.4481.810董事会规模12 4408.4689.0001.5904.00018.000两职合一12 4400.30600.46101.000高管薪酬12 44014.36014.3460.66512.83816.213企业年龄12 44016.59716.0005.5762.00061.000

3.2 倾向得分匹配

为控制对照组与处理组间的差异,避免回归模型的内生性问题,本文通过倾向得分匹配将处理组样本与对照组样本进行配对。首先构建处理变量Treat,若样本企业为智能制造试点示范企业,则Treat取值为1,反之为0。以处理变量Treat为因变量,以反映个体特征的协变量作为PSM估计模型中的自变量,使用Logit回归估算每个样本的倾向得分;然后通过有放回的k近邻匹配(k=1),根据样本倾向得分为智能制造试点示范企业样本匹配相应的非智能制造试点示范企业样本。

表3是PSM平衡性检验结果。从表中可以看出,经过匹配后,所有协变量标准化偏差的绝对值均大幅下降至5%以下,匹配后各协变量t检验结果均不再显著,说明匹配后处理组与对照组样本在除开技术创新投入外的个体特征上没有差异,所以成功构造了同质无差的处理组和对照组。匹配后发现,共有30个样本未处于共同支持域内,其中,26个样本来自对照组,4个样本来自处理组,剔除未处于共同支持域内的样本后,最终得到12 410个样本观测值。

表3 平衡性检验结果

变量 匹配前后 均值处理组对照组偏差(%)t检验tp>|t|企业规模匹配前23.01021.95987.123.6100.000匹配后22.99722.9930.40.0600.951资本结构匹配前0.4670.38047.111.5500.000匹配后0.4660.4650.40.0800.937盈利能力匹配前0.0470.0437.91.8800.060匹配后0.0470.0461.90.3400.735成长性匹配前0.1510.160-2.8-0.6700.504匹配后0.1520.165-4.4-0.7800.438董事会规模匹配前9.0308.43634.89.3900.000匹配后8.9809.065-5.0-0.8500.394两职合一匹配前0.2650.309-9.6-2.3600.018匹配后0.2610.269-1.7-0.3100.755高管薪酬匹配前14.61114.34638.410.0200.000匹配后14.60614.609-0.5 -0.0900.932企业年龄匹配前16.86716.5825.21.2800.201匹配后16.89516.7981.80.3200.746

3.3 基准回归

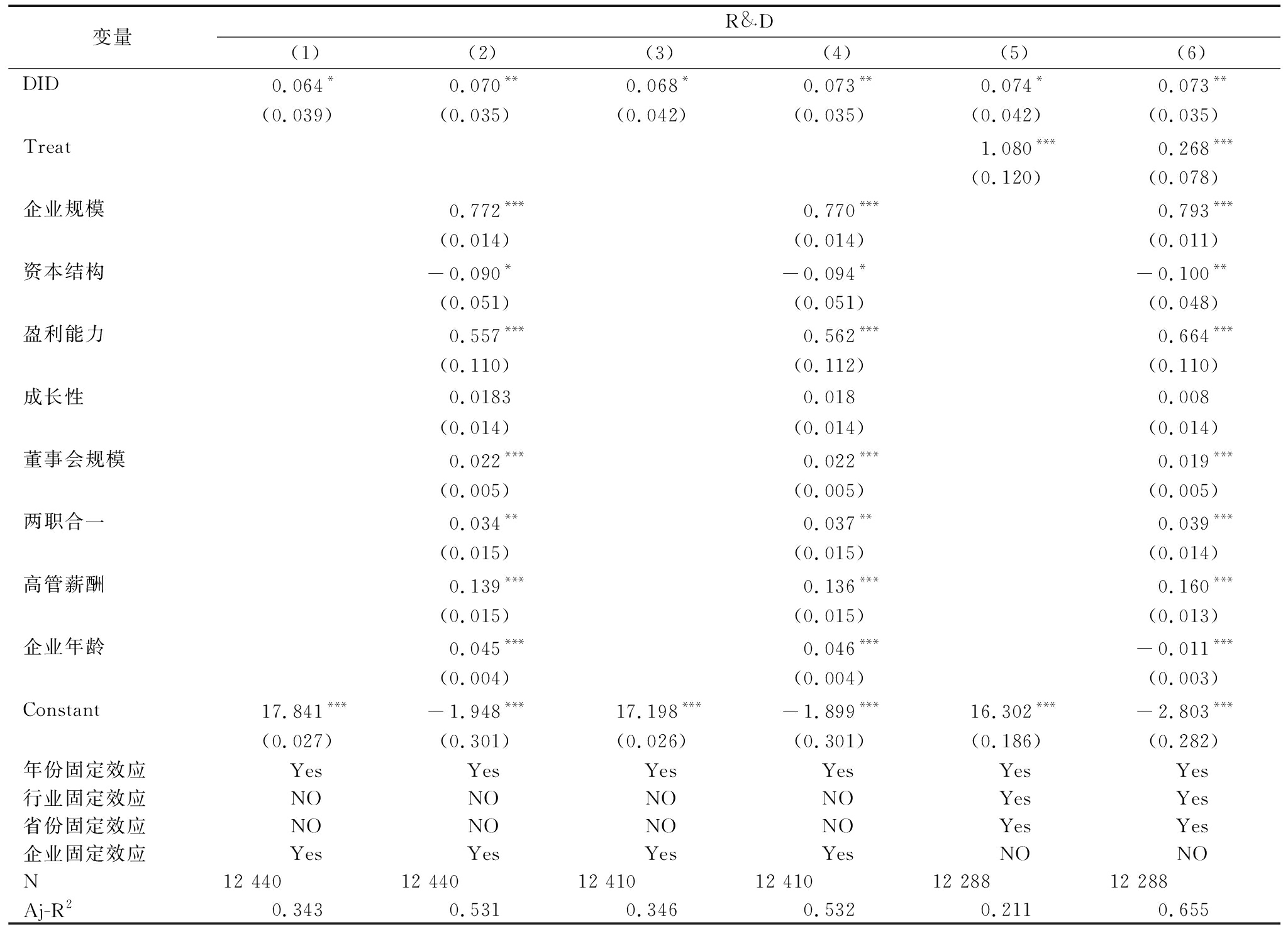

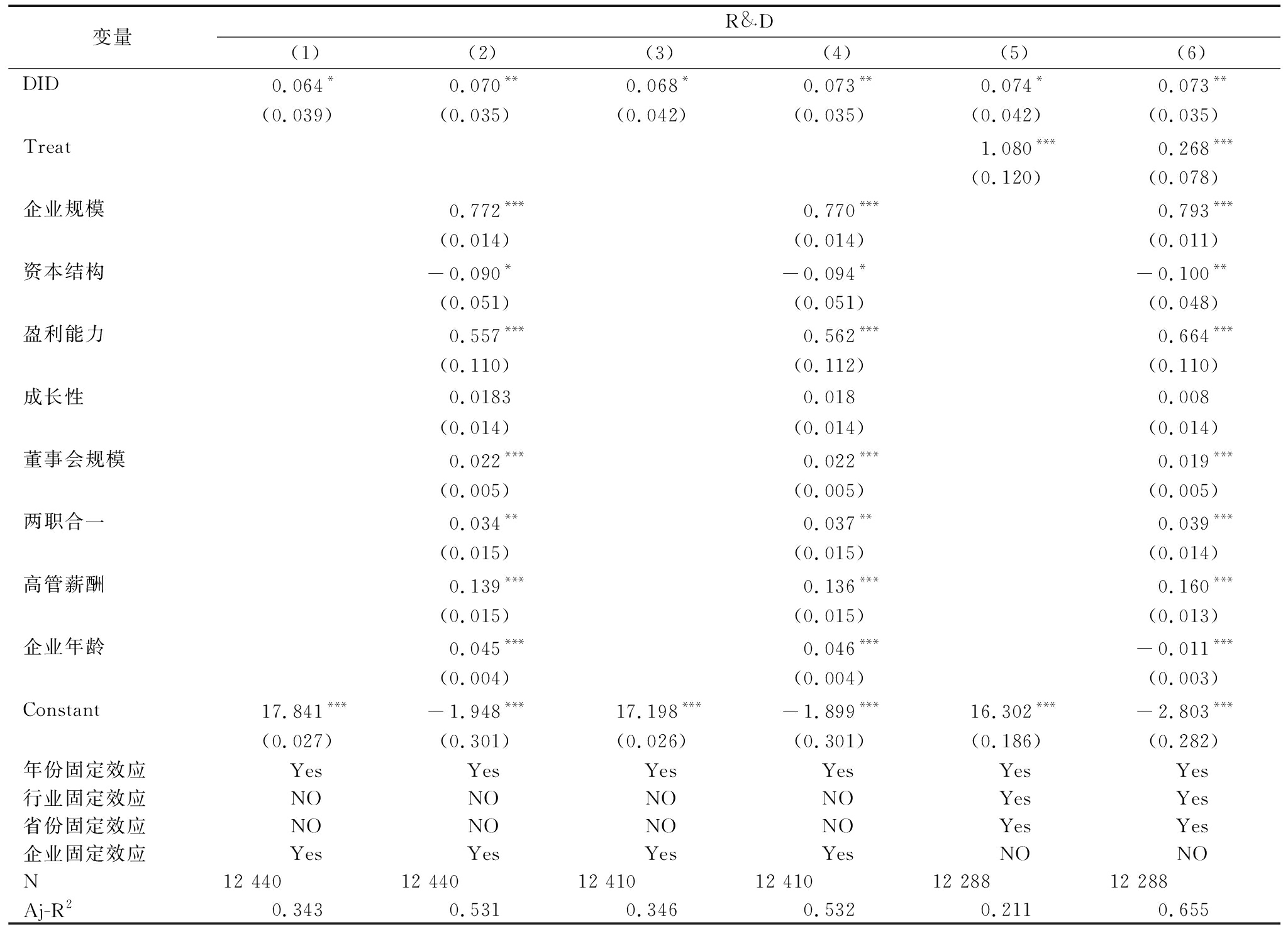

以经过倾向得分匹配处理的数据为基础,利用双重差分方法检验智能制造对技术创新投入的影响。表4报告了双重差分模型的估计结果,DID反映了智能制造影响技术创新投入的净效应。模型(1)和模型(2)为原始双重差分模型,模型(3)和模型(4)为基于倾向得分匹配的双重差分模型(PSM-DID模型),模型(1)-模型(4)均控制了宏观外部政策冲击和企业个体非时变因素的影响。模型(1)和模型(3)未加入控制变量,由结果可知,DID系数在10%的水平下显著为正,初步说明智能制造有助于加大企业技术创新投入。模型(2)和模型(4)在上述基础上加入控制变量,DID系数在5%的水平下保持显著为正,说明在考虑其它技术创新投入影响因素的情况下,依然证明智能制造能提高企业技术创新投入。作为对照,本文参考权小锋等[31]的研究,构建式(2)所示的多时点双重差分模型。其中,∑insdustry表示行业固定效应,行业按证监会2012年公布的制造业二级行业分类,∑province和∑year分别为省份与年份固定效应,其它变量定义与前文一致。模型(5)和模型(6)中的DID系数依然显著为正,说明在向智能制造转型后,企业技术创新投入显著提高。综上,智能制造实施能显著提高企业技术创新投入,H1得到验证。

4 稳健性检验

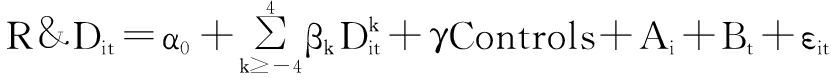

4.1 平行趋势检验

采用双重差分方法的前提假设是处理组与对照组之间满足平行趋势假设,即在实施智能制造前两个组在技术创新投入上具有相似变化趋势。本文进一步检验经过倾向得分匹配后两个组是否满足平行趋势假设,参考Beck 等[32]的研究,设定如下估计模型:

(3)

其中,k=t-year0,t表示样本所处年份,year0表示设定的基准期,以首次实施智能制造的当年即2015年作为基准期,取year0=2015,同时,基准期不加入回归模型中,即模型中不包含虚拟变量D0。智能制造试点企业样本i所处的年份为t,则 反之为0。Controls为控制变量,Ai和Bt分别表示控制企业与年份的固定效应,ε为残差项,估计结果见图1。由图1可知,当k<0时,系数βk均与0不存在显著差异,平行趋势假设得到验证。在实施智能制造后,β3、β4显著异于0,且β1-β4系数逐渐增大,说明智能制造对技术创新投入的影响存在滞后性,且影响程度随时间变化增大。

反之为0。Controls为控制变量,Ai和Bt分别表示控制企业与年份的固定效应,ε为残差项,估计结果见图1。由图1可知,当k<0时,系数βk均与0不存在显著差异,平行趋势假设得到验证。在实施智能制造后,β3、β4显著异于0,且β1-β4系数逐渐增大,说明智能制造对技术创新投入的影响存在滞后性,且影响程度随时间变化增大。

R&Dit=β0+β1DIDit+β2Treati+β3Controlsit+∑insdustry+∑province+∑year+εit

(2)

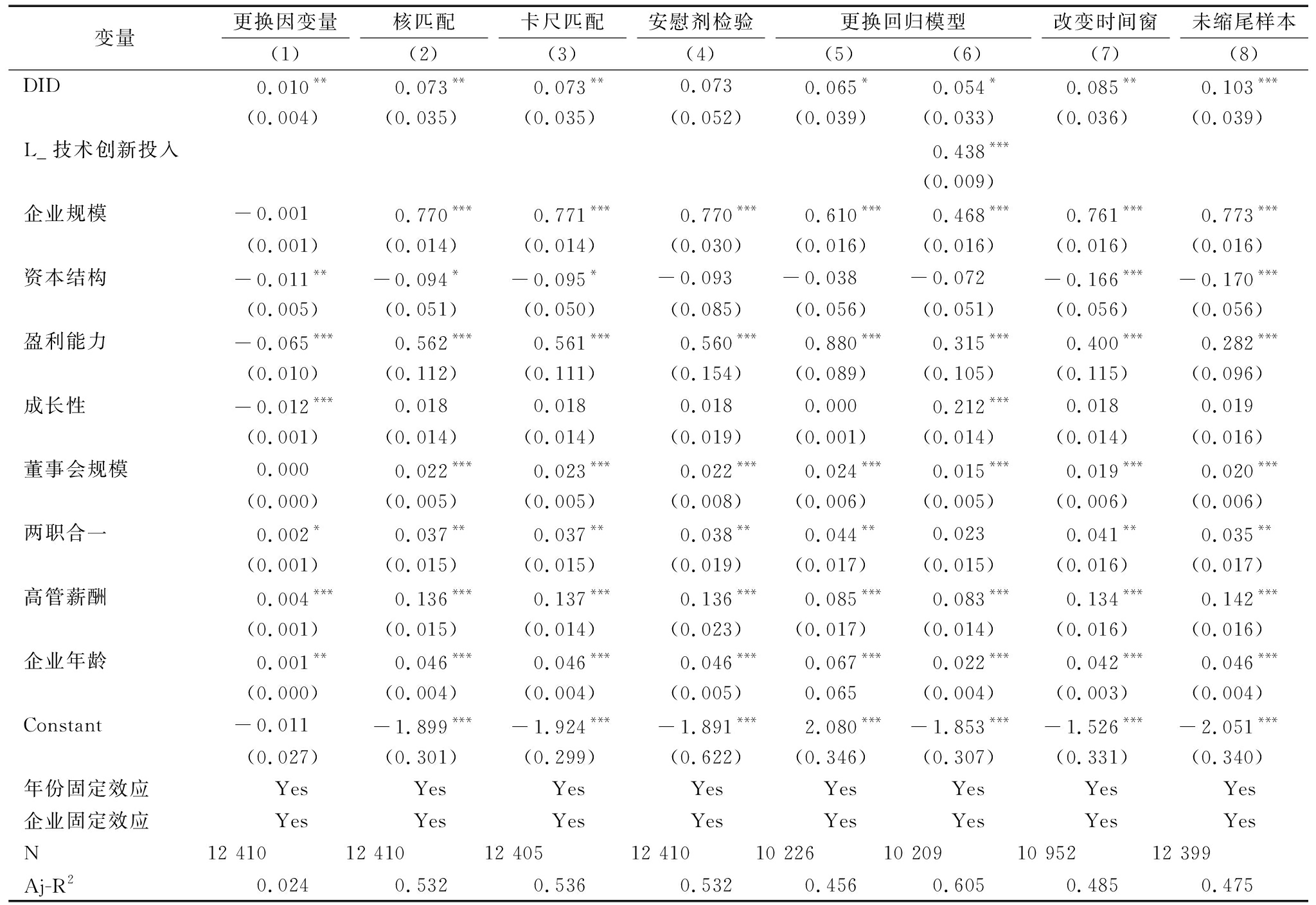

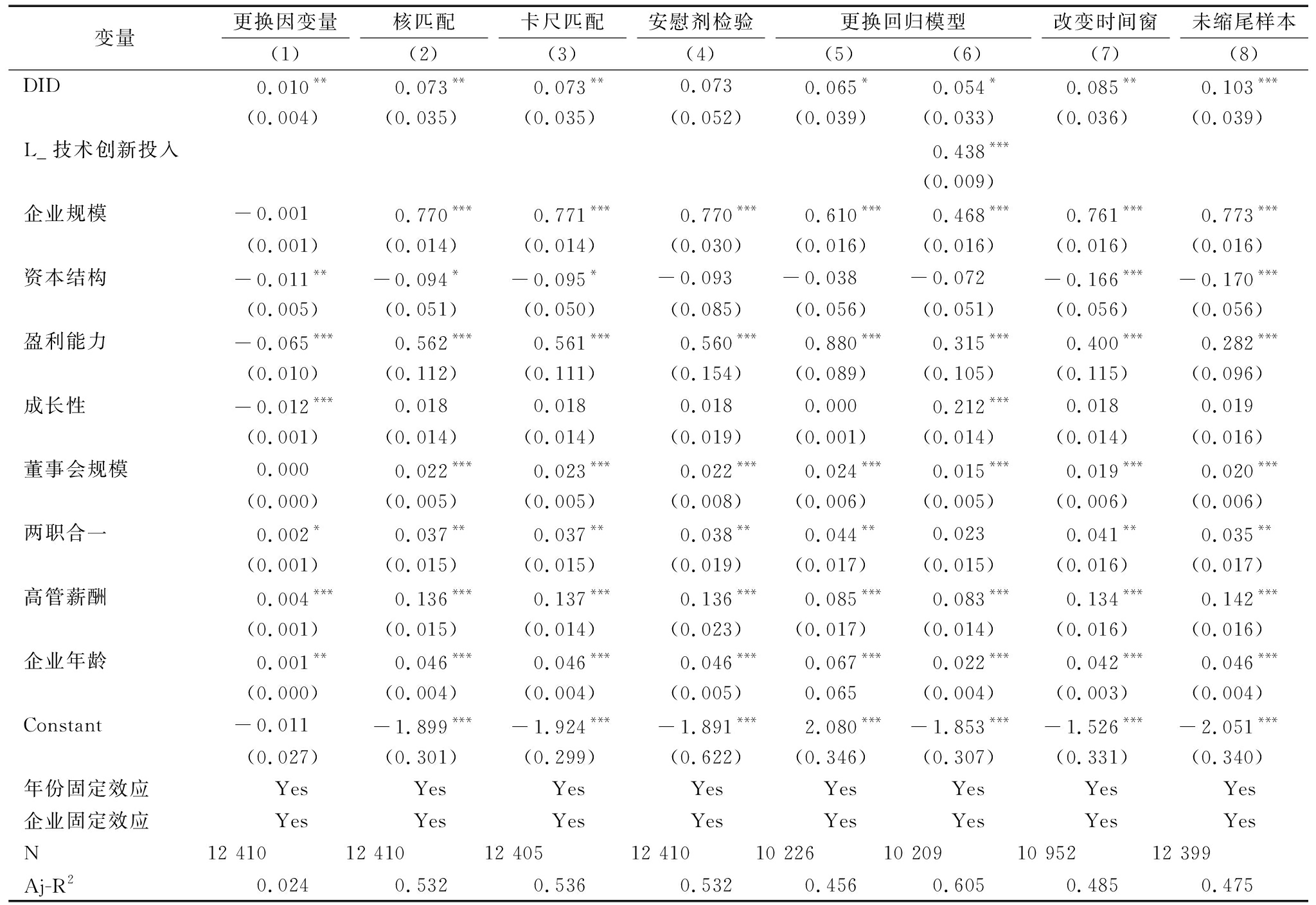

4.2 更换核心变量测度

参考尹美群等[23]的研究,以研发投入占营业收入的比例测度企业技术创新投入,结果见表5的模型(1)。从模型(1)可知,在更换技术创新投入测度方法后,DID系数依然保持显著正向,说明在使用不同方法测度时,智能制造对企业技术创新投入的促进作用依然显著。

4.3 更换匹配方法

倾向得分匹配选取的匹配方法对双重差分估计的有效性具有较大影响,为降低匹配方法造成的结果偏差,分别采用核匹配和卡尺范围为0.01的卡尺匹配对样本重新配对,然后使用配对处理后的样本进行双重差分处理,结果见表5的模型(2)和模型(3)。在模型(2)和模型(3)中,DID系数在5%的水平下显著为正,说明在不同匹配方法下基准回归结果依然可靠。

表4 基准回归结果

变量R&D(1)(2)(3)(4)(5)(6)DID0.064*0.070**0.068*0.073**0.074*0.073**(0.039)(0.035)(0.042)(0.035)(0.042)(0.035)Treat1.080***0.268***(0.120)(0.078)企业规模0.772***0.770***0.793***(0.014)(0.014)(0.011)资本结构-0.090*-0.094*-0.100**(0.051)(0.051)(0.048)盈利能力0.557***0.562***0.664***(0.110)(0.112)(0.110)成长性0.01830.0180.008(0.014)(0.014)(0.014)董事会规模0.022***0.022***0.019***(0.005)(0.005)(0.005)两职合一0.034**0.037**0.039***(0.015)(0.015)(0.014)高管薪酬0.139***0.136***0.160***(0.015)(0.015)(0.013)企业年龄0.045***0.046***-0.011***(0.004)(0.004)(0.003)Constant17.841***-1.948***17.198***-1.899***16.302***-2.803***(0.027)(0.301)(0.026)(0.301)(0.186)(0.282)年份固定效应YesYesYesYesYesYes行业固定效应NONONONOYesYes省份固定效应NONONONOYesYes企业固定效应YesYesYesYesNONON12 44012 44012 41012 41012 28812 288Aj-R20.3430.5310.3460.5320.2110.655

注:括号内为企业层面聚类稳健标准误,***、**、*分别表示在1%,5%,10%的水平下显著(下同)

4.4 安慰剂检验

由于被评选为智能制造试点企业的创新意识本来就较强,其技术创新投入增大可能并非受到了智能制造的影响,因此本文将通过安慰剂检验作进一步分析。通过反事实方法进行安慰剂检验,即假定实施智能制造的时间点提前两年,然后验证DID是否依然显著,若不显著,则说明技术创新投入增加确实是因为受到了智能制造的影响。安慰剂检验结果见表5的模型(4),模型(4)中的DID系数不显著,说明若人为地将智能制造的实施时间提前,则技术创新投入在智能制造实施前后的变化不再显著,由此证明技术创新投入增大确实是由智能制造实施导致的。

4.5 更换回归模型

考虑到逆向因果带来的内生性问题,将自变量和控制变量全部滞后一期进行回归,结果见表5的模型(5)。模型(5)中的DID系数显著为正,与基准回归结果一致,此外,考虑到企业创新投入惯性,上一期的创新投入可能会对下一期的创新投入产生影响,为此本文将因变量的滞后项(L_R&D)作为控制变量加入回归方程,结果见表5的模型(6)。模型(6)中的DID系数依然保持显著正向,再次证明本文结论的稳健性。

4.6 其它稳健性检验

本文还尝试以下做法以验证基准回归结果是否稳定:首先,改变时间窗。由于2011年与2012年数据的非平衡性较严重,本文将2011年、2012年数据删除,再进行双重差分研究,所得结果与基准回归结果一致;其次,采用PSM-DID模型对未缩尾数据进行分析。结果显示,DID系数在1%的水平下显著为正,假设H1依然得到支持。

表5 稳健性检验结果

变量更换因变量(1)核匹配(2)卡尺匹配(3)安慰剂检验(4)更换回归模型(5)(6)改变时间窗(7)未缩尾样本(8)DID0.010**0.073**0.073**0.0730.065*0.054*0.085**0.103***(0.004)(0.035)(0.035)(0.052)(0.039)(0.033)(0.036)(0.039)L_技术创新投入0.438***(0.009)企业规模-0.0010.770***0.771***0.770***0.610***0.468***0.761***0.773***(0.001)(0.014)(0.014)(0.030)(0.016)(0.016)(0.016)(0.016)资本结构-0.011**-0.094*-0.095*-0.093-0.038-0.072-0.166***-0.170***(0.005)(0.051)(0.050)(0.085)(0.056)(0.051)(0.056)(0.056)盈利能力-0.065***0.562***0.561***0.560***0.880***0.315***0.400***0.282***(0.010)(0.112)(0.111)(0.154)(0.089)(0.105)(0.115)(0.096)成长性-0.012***0.0180.0180.0180.0000.212***0.0180.019(0.001)(0.014)(0.014)(0.019)(0.001)(0.014)(0.014)(0.016)董事会规模0.0000.022***0.023***0.022***0.024***0.015***0.019***0.020***(0.000)(0.005)(0.005)(0.008)(0.006)(0.005)(0.006)(0.006)两职合一0.002*0.037**0.037**0.038**0.044**0.0230.041**0.035**(0.001)(0.015)(0.015)(0.019)(0.017)(0.015)(0.016)(0.017)高管薪酬0.004***0.136***0.137***0.136***0.085***0.083***0.134***0.142***(0.001)(0.015)(0.014)(0.023)(0.017)(0.014)(0.016)(0.016)企业年龄0.001**0.046***0.046***0.046***0.067***0.022***0.042***0.046***(0.000)(0.004)(0.004)(0.005)0.065(0.004)(0.003)(0.004)Constant-0.011-1.899***-1.924***-1.891***2.080***-1.853***-1.526***-2.051***(0.027)(0.301)(0.299)(0.622)(0.346)(0.307)(0.331)(0.340)年份固定效应YesYesYesYesYesYesYesYes企业固定效应YesYesYesYesYesYesYesYesN12 41012 41012 40512 41010 22610 20910 95212 399Aj-R20.0240.532 0.5360.5320.4560.6050.4850.475

5 进一步研究

5.1 机制检验

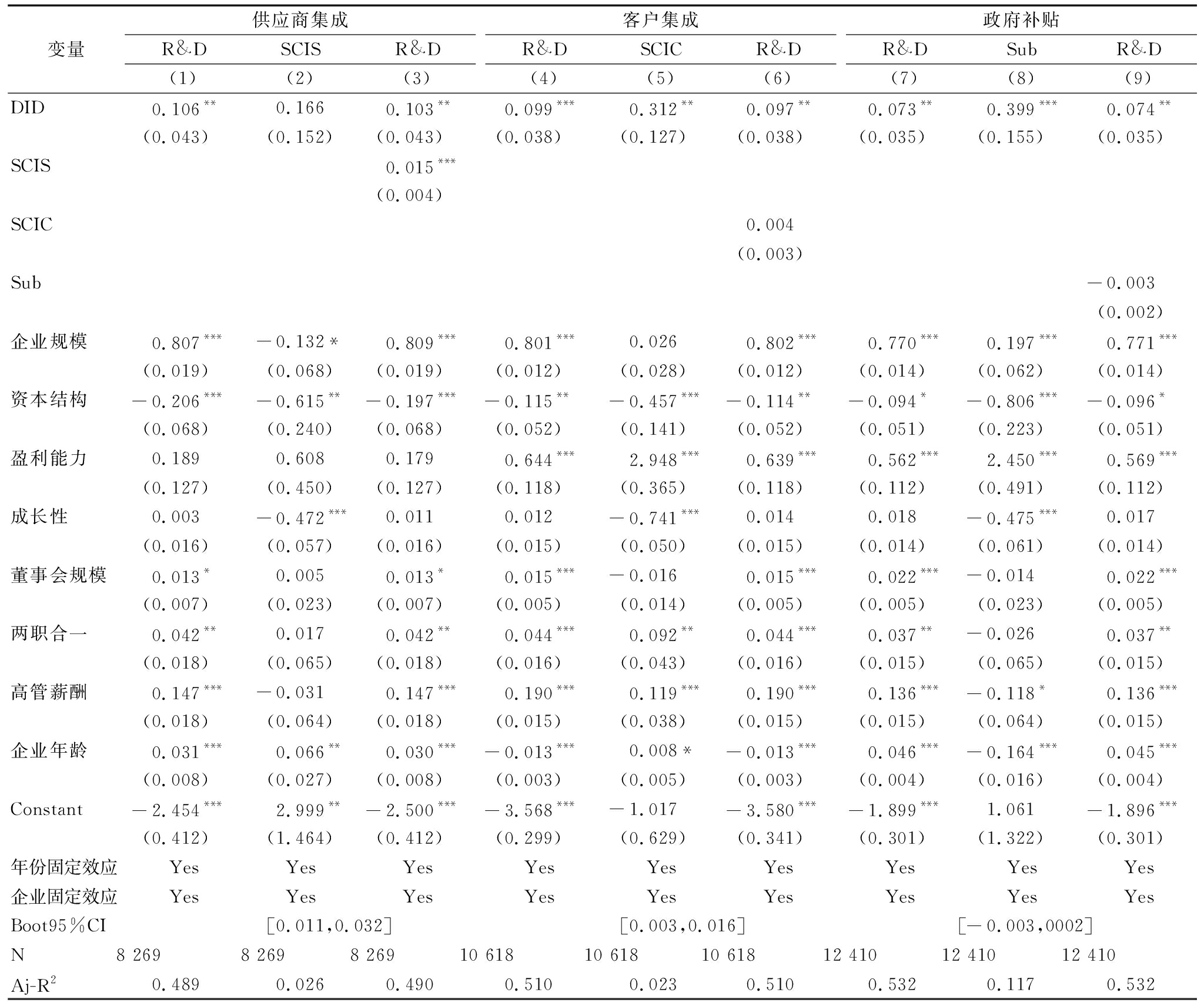

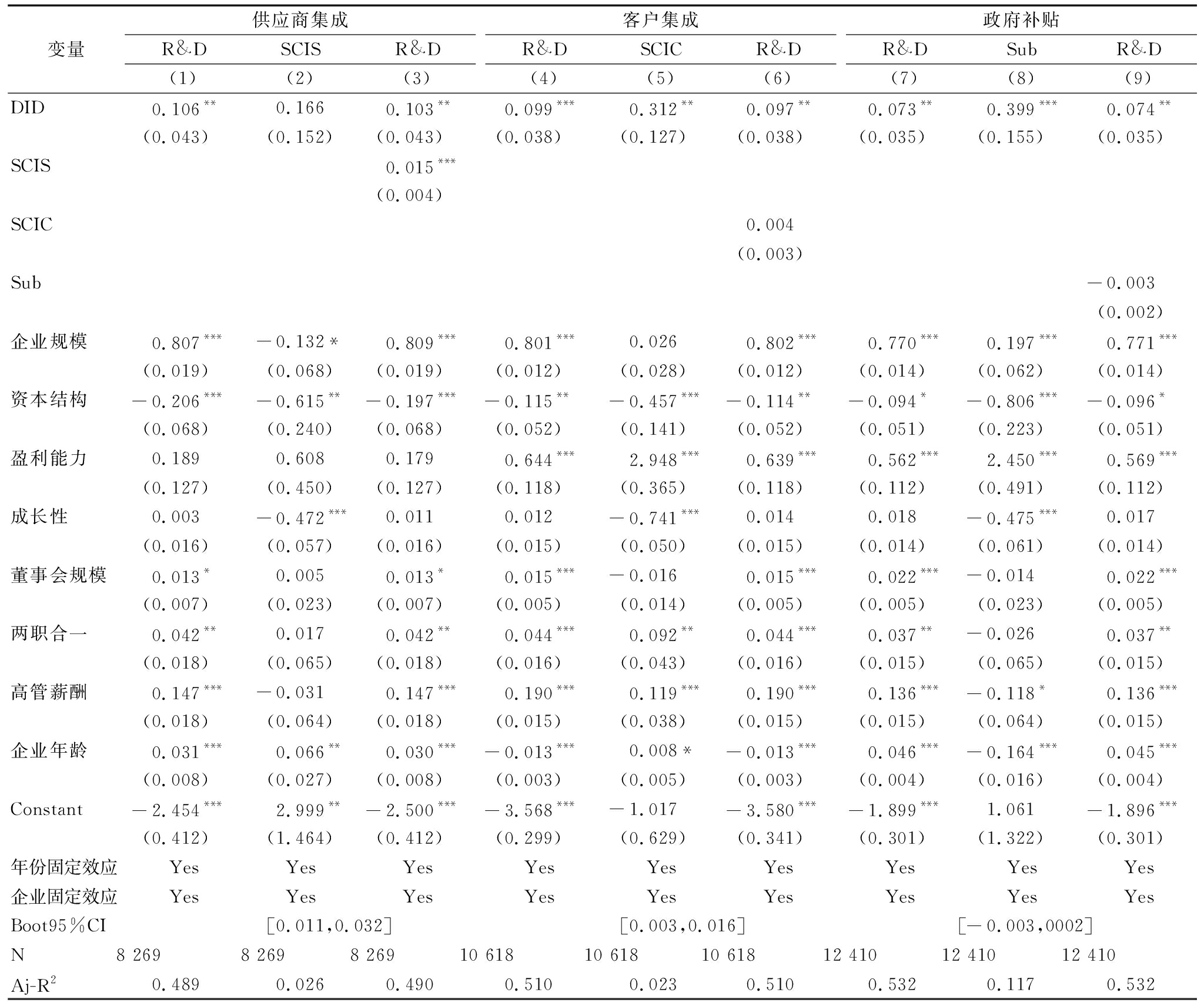

在上述理论分析中,本文提出,智能制造通过提高供应链集成度和政府补贴影响企业技术创新投入,为对两个作用机制进行验证,借鉴温忠麟和叶宝娟[33]的研究,设定中介效应检验回归方程。

R&Dit=α0+aDIDit+α2Controlsit+Ai+Bt+ε

(4)

Mit=α0+bDIDit+α2Controlsit+Ai+Bt+ε

(5)

R&Dit=α0+a'DIDit+cMit+α2Controlsit+Ai+Bt+ε

(6)

检验步骤为:首先,将DID与技术创新投入进行回归,若DID系数a显著,则说明智能制造对企业技术创新投入有影响;其次,将DID与路径变量进行回归,若DID系数b显著,则说明智能制造对路径变量有影响;最后,将DID、路径变量与技术创新投入进行回归,若DID系数a'不再显著或显著但影响程度降低,则说明中介效应成立。需要说明的是,如果b和c至少有一个不显著,则需要用Bootstrap法对间接效应进行显著性检验。

供应链集成可以分为供应商集成(SCIS)和客户集成(SCIC),参考陈正林等[23]的研究,从业务规模及稳定性两个维度衡量供应链集成,以近3年前5名供应商合计采购(销售)比例均值与方差之比的自然对数衡量供应商集成度(客户集成度);政府补贴强度(Sub)则参考毛其淋和许家云[26]的研究,以政府补助金额占销售收入的比例衡量。机制检验结果见表6。 模型(1)、模型(4)和模型(7)中的DID系数均在1%或5%的水平下显著为正,说明智能制造的实施增大了企业技术创新投入,在3条传导路径的检验中均出现了b和c至少有一个不显著的情况,所以本文使用Bootstrap法分别验证3条路径中是否存在中介效应。经Bootstrap检验后发现,以供应商集成和客户集成为路径变量时,间接效应95%的置信区间不包含0,说明中介效应存在,同时,模型(3)和模型(6)中的DID系数虽然显著但影响程度降低,说明供应商集成和客户集成在智能制造对技术创新投入的影响中发挥部分中介效应,即智能制造通过提升供应商集成度和客户集成度,进而促使企业技术创新加大投入,假设H2a和 H2b得到验证。以政府补贴作为路径变量时,Bootstrap检验未通过,模型(8)表明智能化转型企业得到的政府补贴强度显著提高,但模型(9)中的政府补贴系数为负且不显著,说明更高的政府补贴并未带来技术创新投入加大,甚至可能降低技术创新投入,该结果与David等[25]的研究结论一致,即政府补贴可能通过改变企业创新投资决策而对企业创新投入产生挤出效应。

表6 机制检验结果

变量供应商集成R&DSCISR&D(1)(2)(3)客户集成R&DSCICR&D(4)(5)(6)政府补贴R&DSubR&D(7)(8)(9)DID0.106**0.1660.103**0.099***0.312**0.097**0.073**0.399***0.074**(0.043)(0.152)(0.043)(0.038)(0.127)(0.038)(0.035)(0.155)(0.035)SCIS0.015***(0.004)SCIC0.004(0.003)Sub-0.003(0.002)企业规模0.807***-0.132*0.809***0.801***0.0260.802***0.770***0.197***0.771***(0.019)(0.068)(0.019)(0.012)(0.028)(0.012)(0.014)(0.062)(0.014)资本结构-0.206***-0.615**-0.197***-0.115**-0.457***-0.114**-0.094*-0.806***-0.096*(0.068)(0.240)(0.068)(0.052)(0.141)(0.052)(0.051)(0.223)(0.051)盈利能力0.1890.6080.1790.644***2.948***0.639***0.562***2.450***0.569***(0.127)(0.450)(0.127)(0.118)(0.365)(0.118)(0.112)(0.491)(0.112)成长性0.003-0.472***0.0110.012-0.741***0.0140.018-0.475***0.017(0.016)(0.057)(0.016)(0.015)(0.050)(0.015)(0.014)(0.061)(0.014)董事会规模0.013*0.0050.013*0.015***-0.0160.015***0.022***-0.0140.022***(0.007)(0.023)(0.007)(0.005)(0.014)(0.005)(0.005)(0.023)(0.005)两职合一0.042**0.0170.042**0.044***0.092**0.044***0.037**-0.0260.037**(0.018)(0.065)(0.018)(0.016)(0.043)(0.016)(0.015)(0.065)(0.015)高管薪酬0.147***-0.0310.147***0.190***0.119***0.190***0.136***-0.118*0.136***(0.018)(0.064)(0.018)(0.015)(0.038)(0.015)(0.015)(0.064)(0.015)企业年龄0.031***0.066**0.030***-0.013***0.008*-0.013***0.046***-0.164***0.045***(0.008)(0.027)(0.008)(0.003)(0.005)(0.003)(0.004)(0.016)(0.004)Constant-2.454***2.999**-2.500***-3.568***-1.017-3.580***-1.899***1.061-1.896***(0.412)(1.464)(0.412)(0.299)(0.629)(0.341)(0.301)(1.322)(0.301)年份固定效应YesYesYesYesYesYesYesYesYes企业固定效应YesYesYesYesYesYesYesYesYesBoot95%CI[0.011,0.032][0.003,0.016][-0.003,0002]N8 2698 2698 26910 61810 61810 61812 41012 41012 410Aj-R20.489 0.0260.4900.5100.0230.5100.5320.1170.532

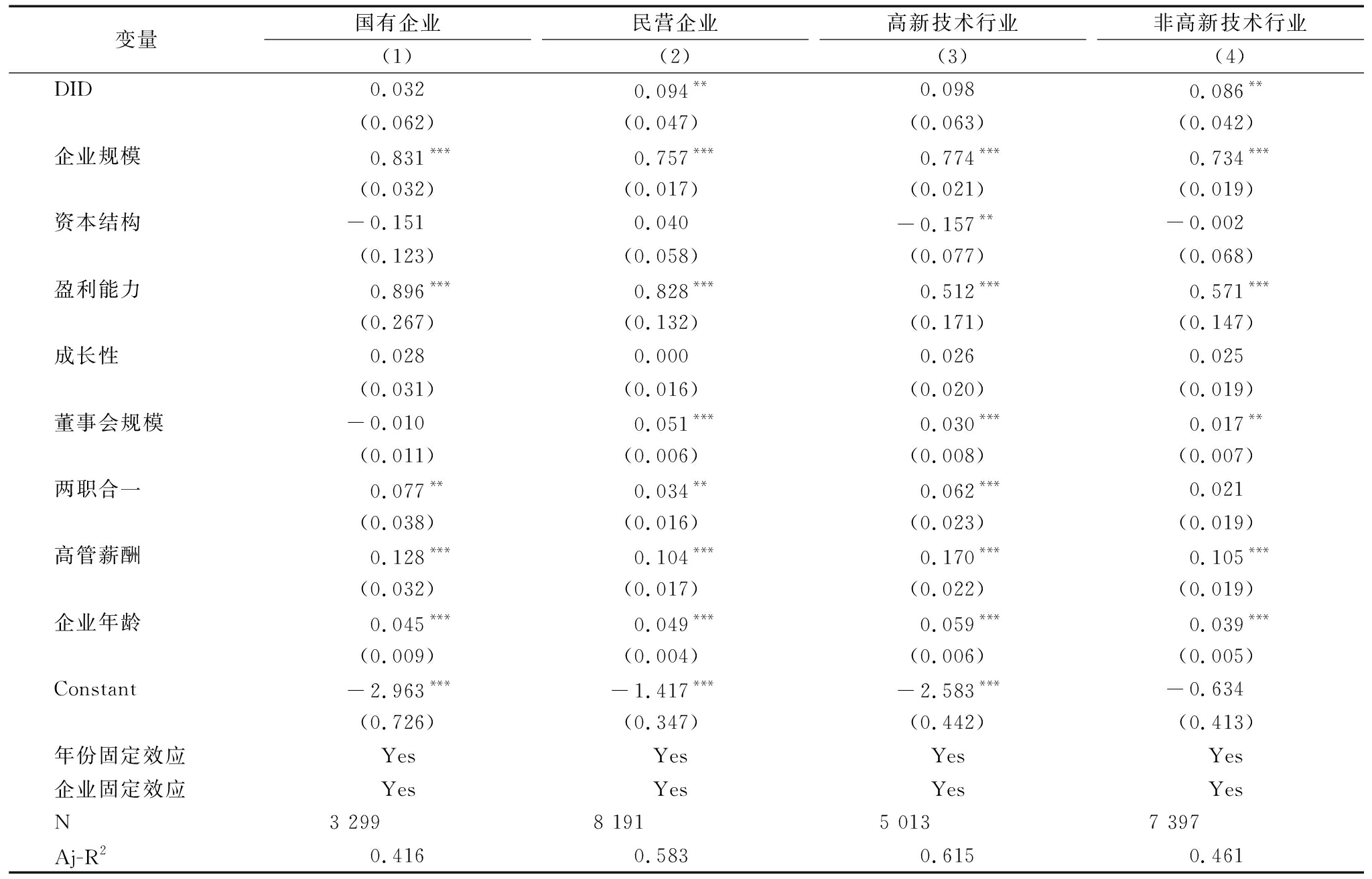

5.2 智能制造影响技术创新投入的异质性分析

5.2.1 产权性质异质性分析

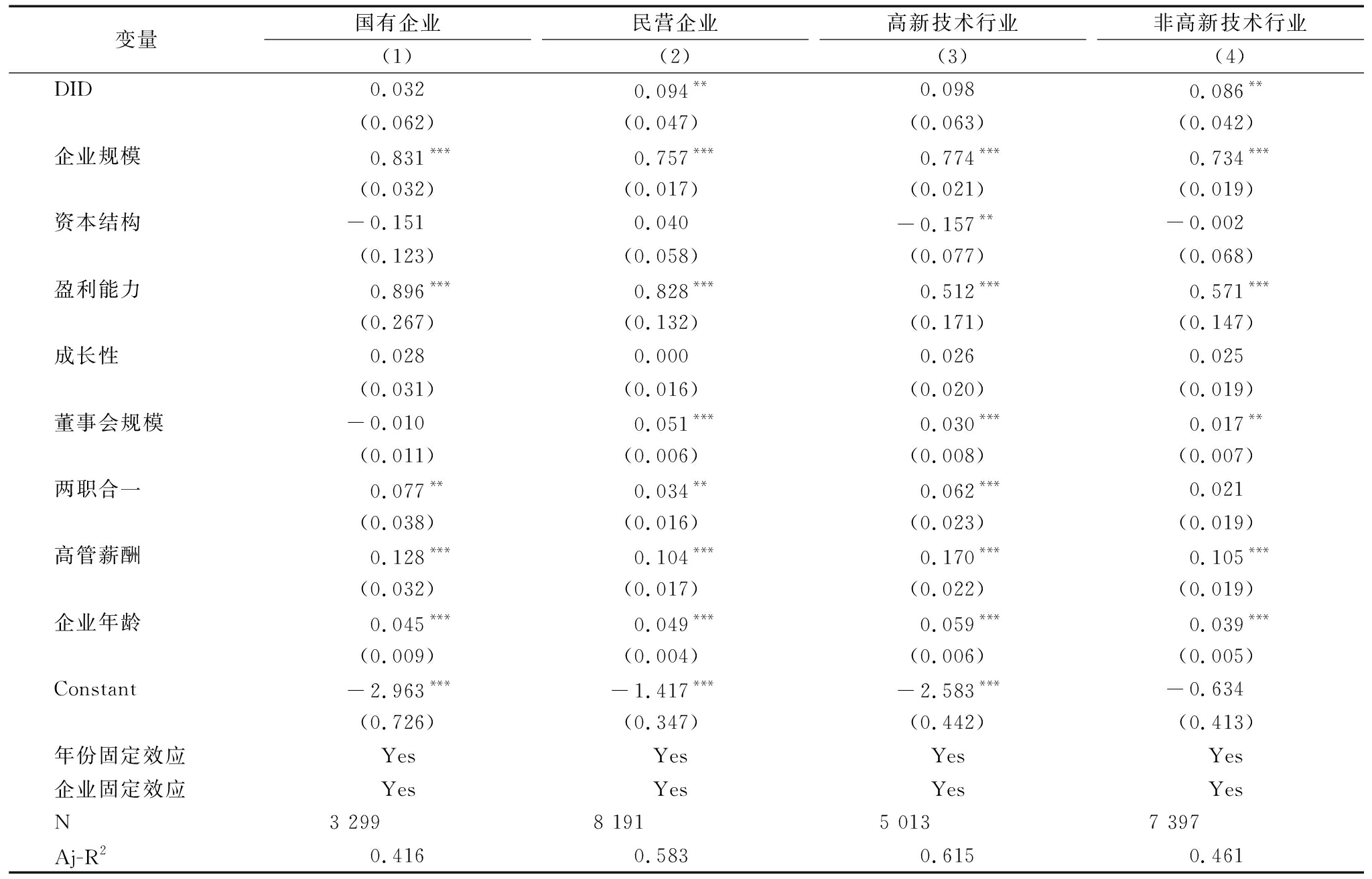

在中国情境下,产权性质对微观层面的企业行为存在重要影响,为检验产权性质在智能制造影响创新投入中的调节作用,本文根据企业产权性质,将样本分为民营企业和国有企业(外资企业因分组后处理组样本量过少而不予讨论),分组回归结果见表7。模型(1)中的DID系数显著为正,说明国有企业在实施智能制造后技术创新投入并未明显增大,模型(2)中的DID系数在5%的水平下显著为正,说明智能制造促进了民营企业技术创新投入增加。出现以上结果的可能解释是民营企业迫于激烈的市场竞争环境,必须不断创新以提高竞争力,所以民营企业在强烈的创新意识驱动下实施智能制造,不断提高创新投入以获得持续竞争优势。相比之下,国有企业享有国家政策倾斜优势和政府预算软约束,面临的市场竞争压力较小,创新需求相对不高,另外出于晋升需要,国企高管往往更倾向于规避高风险的创新活动,因此国有企业智能制造对技术创新投入的促进作用不显著。

5.2.2 行业属性异质性分析

本文进一步探究行业属性是否会对智能制造的影响产生调节作用,参考权小锋等[31]的研究,将企业所处行业分为高新技术行业和非高新技术行业两类。其中,高新技术行业包括化学纤维材料制造业、医药制造业、铁路船舶航空航天和其它运输设备制造业、计算机通信和其它电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、仪器仪表制造业共6个制造业细分行业,其余行业则归入非高新技术行业,分组回归结果见表7。模型(3)中的DID系数并不显著,说明智能制造并未提高高新技术行业企业的技术创新投入,模型(4)中的DID系数在5%的水平下显著为正,说明智能制造提高了非高新技术行业企业的技术创新投入。产生以上结果的可能原因是高新技术行业由于对技术创新的需求更强烈,所以该行业的创新投入已然维持在较高水平,而创新投入与创新绩效间存在边际收益递减规律[34],因此实施智能制造后创新投入的提升空间有限,而非高新技术行业因为创新水平较低,创新投入少,所以智能制造的实施对企业技术创新投入的影响更显著。

表7 异质性分析结果

变量国有企业(1)民营企业(2)高新技术行业(3)非高新技术行业(4)DID0.0320.094**0.0980.086**(0.062)(0.047)(0.063)(0.042)企业规模0.831***0.757***0.774***0.734***(0.032)(0.017)(0.021)(0.019)资本结构-0.1510.040-0.157**-0.002(0.123)(0.058)(0.077)(0.068)盈利能力0.896***0.828***0.512***0.571***(0.267)(0.132)(0.171)(0.147)成长性0.0280.0000.0260.025(0.031)(0.016)(0.020)(0.019)董事会规模-0.0100.051***0.030***0.017**(0.011)(0.006)(0.008)(0.007)两职合一0.077**0.034**0.062***0.021(0.038)(0.016)(0.023)(0.019)高管薪酬0.128***0.104***0.170***0.105***(0.032)(0.017)(0.022)(0.019)企业年龄0.045***0.049***0.059***0.039***(0.009)(0.004)(0.006)(0.005)Constant-2.963***-1.417***-2.583***-0.634(0.726)(0.347)(0.442)(0.413)年份固定效应YesYesYesYes企业固定效应YesYesYesYesN3 2998 1915 0137 397Aj-R20.416 0.5830.6150.461

6 结论与启示

现有研究中鲜有基于实证角度讨论智能制造的实施效果,本文从技术创新投入视角切入,将智能制造试点政策实施视为一次准自然实验,基于2011-2019年制造业A股上市公司面板数据,通过PSM-DID模型的分析得到智能制造影响技术创新投入的直接证据。基于本文研究,获得以下结论:智能制造显著提高了企业技术创新投入,并通过更换因变量测度方法、进行安慰剂检验、更换匹配方法、更换回归模型、进行平行趋势检验等一系列方法验证了该结论的稳健性。机制检验结果表明,智能制造通过提升客户集成度和供应商集成度进而增大企业技术创新投入,智能制造虽然有助于提高企业获得的政府补贴强度,但政府补贴增加并未对创新投入产生影响。在异质性研究中发现,智能制造对技术创新投入的促进作用仅在民营企业和非高新技术行业中得到验证。

基于以上结论,本文得出以下启示:首先,应继续扩大智能制造试点示范范围。《规划》指出,关键技术装备的攻克和关键共性技术的创新应用是智能制造的两个核心。本文研究表明,智能制造对技术创新投入产生了显著促进作用,因此扩大智能制造示范试点范围、实现智能制造试点范围由点到线再到面的突破,将有利于我国制造业技术创新投入水平的整体提升,从而为关键技术装备和关键共性技术的突破提供助力,并从根本上为提升我国制造业的自主创新能力和国际竞争力注入活力源泉;其次,要鼓励提高企业供应链集成度。供应链集成是智能制造影响技术创新投入的重要中介,提高供应链集成程度既有利于企业增强顾客需求响应能力,又有利于实现链条企业资源的协同共享。因此,企业要发挥自己的主观能动性,积极加强与其它节点企业的联系,提高链条中物流、信息流、资金流的衔接效率。政府等有关部门也可以通过试点等政策探索优秀的供应链集成模式和经验。如2018年8个部门联合组织的供应链创新与应用试点就是促进供应链集成化和智慧化的有益尝试;再次,要进一步发挥政府补贴对创新投入的激励作用,在建立和完善公平严格的审核流程的同时,也要加强对补贴企业创新投入的动态监督和评估,让政府补贴发挥出引导企业加大创新投入的作用,降低补贴对创新投入的挤出效应;最后,要加强对国有企业和高新技术行业企业的监督与引导。针对国有企业,可以实施更严格的创新水平考核指标体系,提高国有企业创新动力,对于高新技术行业企业则应进一步加大政策支撑,降低企业创新成本与风险,提高创新成果转化效率。

参考文献:

[1] 赵剑波.推动新一代信息技术与实体经济融合发展:基于智能制造视角[J].科学学与科学技术管理,2020,41(3):3-16.

[2] ZHONG R Y,XU X,KLOTZ E,et al.Intelligent manufacturing in the context of industry 4.0: a review[J].Engineering,2017,3(5):616-630.

[3] 孟凡生,赵刚.传统制造向智能制造发展影响因素研究[J].科技进步与对策,2018,35(1):66-72.

[4] 孟凡生,赵刚.创新柔性对制造企业智能化转型影响机制研究[J].科研管理,2019,40(4):74-82.

[5] 李常青,李宇坤,李茂良.控股股东股权质押与企业创新投入[J].金融研究,2018,61(7):143-157.

[6] 党力,杨瑞龙,杨继东.反腐败与企业创新:基于政治关联的解释[J].中国工业经济,2015,32(7):146-160.

[7] 史永乐,严良.智能制造高质量发展的“技术能力”:框架及验证——基于CPS理论与实践的二维视野[J].经济学家,2019(9):83-92.

[8] LI B H,HOU B C,YU W T,et al.Applications of artificial intelligence in intelligent manufacturing: a review[J].Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering,2017,18(1):86-96.

[9] 卢阳光,闵庆飞,刘锋.中国智能制造研究现状的可视化分类综述——基于CNKI(2005-2018)的科学计量分析[J].工业工程与管理,2019,24(4):14-22,39.

[10] ZHOU J,LI P,ZHOU Y,et al.Toward new-generation intelligent manufacturing[J].Engineering,2018,4(1):11-20.

[11] 陈万明,鲍世赞.开放式创新视野的智能制造企业知识共享研究[J].改革,2018,35(10):102-110.

[12] 朴庆秀,孙新波,苏钟海,等.制造企业智能制造平台化转型过程机理研究[J].管理学报,2020,17(6):814-823.

[13] 吕文晶,陈劲,刘进.智能制造与全球价值链升级——海尔COSMOPlat案例研究[J].科研管理,2019,40(4):145-156.

[14] TAO F,ZUO Y,XU L D,et al.IoT-based intelligent perception and access of manufacturing resource toward cloud manufacturing[J].Ieee Transactions on Industrial Informatics,2014,10(2):1547-1557.

[15] ZHONG R Y,XU C,CHEN C,et al.Big data analytics for physical internet-based intelligent manufacturing shop floors[J].International Journal of Production Research,2017,55(9):2610-2621.

[16] GIRET A,GARCIA E,BOTTI V.An engineering framework for service-oriented intelligent manufacturing systems[J].Computers in Industry,2016,81:116-127.

[17] 吕文晶,陈劲,刘进.工业互联网的智能制造模式与企业平台建设——基于海尔集团的案例研究[J].中国软科学,2019,34(7):1-13.

[18] 课题组.中国智能制造发展战略研究[J].中国工程科学,2018,20(4):1-8.

[19] 陈正林,王彧.供应链集成影响上市公司财务绩效的实证研究[J].会计研究,2014,35(2):49-56,95.

[20] LII P,KUO F-I.Innovation-oriented supply chain integration for combined competitiveness and firm performance[J].International Journal of Production Economics,2016,174:142-155.

[21] WONG C W Y,WONG C Y,BOON-ITT S.The combined effects of internal and external supply chain integration on product innovation[J].International Journal of Production Economics,2013,146(2):566-574.

[22] FLYNN B B,HUO B,ZHAO X.The impact of supply chain integration on performance: a contingency and configuration approach[J].Journal of Operations Management,2010,28(1):58-71.

[23] 尹美群,盛磊,李文博.高管激励、创新投入与公司绩效——基于内生性视角的分行业实证研究[J].南开管理评论,2018,21(1):109-117.

[24] PARK S,CHANGGYUN K,YOUM S.Establishment of an IoT-based smart factory and data analysis model for the quality management of SMEs die-casting companies in Korea[J].International Journal of Distributed Sensor Networks,2019,15(10):1550147719879378.

[25] DAVID P,HALL B,TOOLE A A.Is public R&D a complement or substitute for private R&D? a review of the econometric evidence[J].Research Policy,2000,29(4):497-529.

[26] 毛其淋,许家云.政府补贴对企业新产品创新的影响——基于补贴强度“适度区间”的视角[J].中国工业经济,2015,32(6):94-107.

[27] 章元,程郁,佘国满.政府补贴能否促进高新技术企业的自主创新——来自中关村的证据[J].金融研究,2018,61(10):123-140.

[28] HECKMAN J,ICHIMURA J H,TODD P E.Matching as an econometric evaluation estimator: evidence from evaluating a job training programme[J].Review of Economic Studies,1997,64(4):605-654.

[29] RYAN H E,WIGGINS R A.The interactions between R&D investment decisions and compensation policy[J].Financial Management,2002,31(1):5-29.

[30] KANG T,BAEK C,LEE J D.The persistency and volatility of the firm R&D investment: revisited from the perspective of technological capability[J].Research Policy,2017,46(9):1570-1579.

[31] 权小锋,刘佳伟,孙雅倩.设立企业博士后工作站促进技术创新吗——基于中国上市公司的经验证据[J].中国工业经济,2020,37(9):175-192.

[32] BECK T,LEVINE R,LEVKOV A.Big bad banks? the winners and losers from bank deregulation in the United States[J].Journal of Finance,2010,65(5):1637-1667.

[33] 温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(5):731-745.

[34] 张树山,胡化广,孙磊.开放式创新视角下无车承运人企业绩效动态演化的趋势[J].中国流通经济,2020,34(6):3-15.

(责任编辑:胡俊健)