0 引言

创新是引领发展的第一动力,也是国家综合实力的重要体现。党的十九届五中全会提出“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”,并将其摆在各项规划任务的首位,这是以习近平同志为核心的党中央站在历史新高度、从战略全局出发作出的重大战略决策。近年来,以美国为首的西方国家对我国的技术封锁从过去“聚焦国防科技”上升为对所有新兴科技实施“全面封锁”。在这一背景下,推进军民科技协同创新对于攻克我国国防与经济发展科技难题、打破高新技术封锁具有重要意义。例如,北斗卫星导航系统工程集结了中国空间技术研究院、中国运载火箭技术研究院、中国科学院、哈尔滨工业大学、清华大学、中国电子科技集团公司、北京北斗星通导航技术股份有限公司等各类创新主体。这说明,随着知识经济时代的到来,简单的链状创新模式逐渐演变为复杂创新网络模式[1]。

然而,由于我国国防创新体系与民用创新体系长期处于分离状态,军民科技协同创新尚存在诸多问题,主要表现为协同存在阻碍和创新能力不强两个方面。为此,我国积极倡导网络模式协同与合作,促进军民创新主体之间的互动与配合。军民科技创新合作网络是国防与民用创新主体开展联合科技攻关的基本载体,也是实现军民创新一体化发展的必经途径。因此,探讨军民科技创新合作网络基本结构和演化方向,对于把控国防与民用创新主体知识技术转移和扩散,加快构建军民一体化国家创新体系具有重要意义。

创新网络有多种表现形式,其中专利合作网络是最为客观且简明的形式。专利合作网络是一种具有多种行动者(发明人或专利权人)和多重关系的系统,也是国家科技发明创新的重要载体和表现形式。专利合作有广义和狭义两种概念,广义上的专利合作是指以专利为载体开展的各种形式合作,不仅包括专利研发全过程合作,还包括围绕专利成果展开的许可、转让、开发及应用等一系列活动,涉及专利许可转让、委托开发、合作研究、合作开发等多种形式;狭义上的专利合作是指在专利研发过程中的合作,即共同研究,主要表现为共同署名或联合申请。本文主要采用狭义上的专利合作概念,认为专利合作指两个及以上的专利申请人联合申请专利的行为,且对联合申请专利单位性质作出明确要求,即至少有两方分别隶属于国防科技创新体系和民用科技创新体系。综上所述,本文从专利联合申请角度出发,构建军民科技创新合作网络,分析网络结构演化路径,探讨我国军民科技协同创新规律与发展趋势。

1 文献回顾

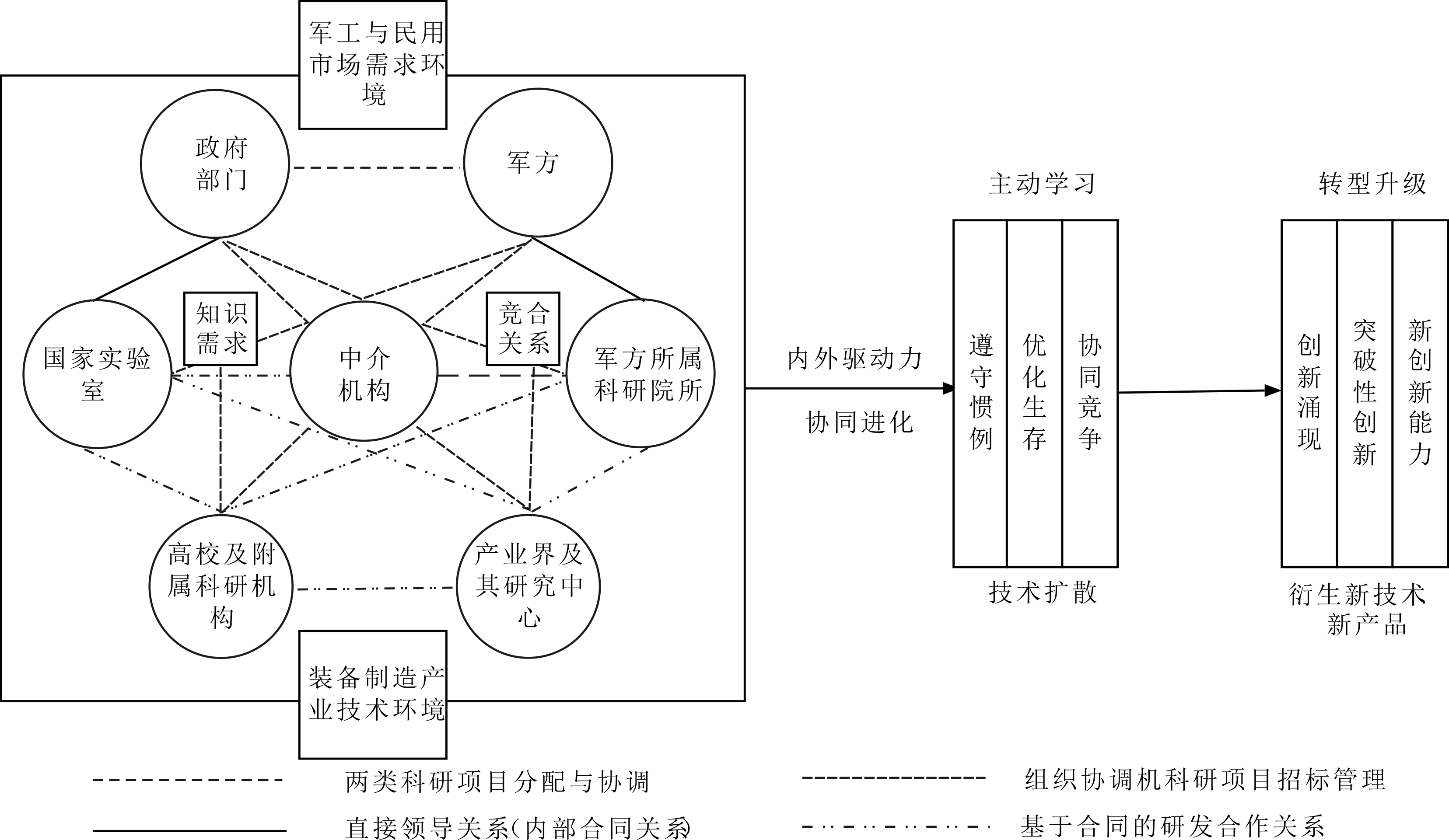

目前,学术界对军民科技协同创新的研究主要集中在创新主体、创新环境和创新演化过程3个方面。在创新主体方面,严剑峰和包斐[2]提出军民融合型国家科技创新系统主要由政府、军方、国家实验室、军方所属科研院所、高校及附属科研机构、产业界相互作用形成以中介机构为中心的“六边形”网络;徐辉和许嵩[3]认为,建立军民融合协同科技创新体系实质上就是要求把国防科技创新主体真正纳入国家创新体系,与民用科技创新主体实现协同,激发其创新活力。在创新环境方面,Christopher[4]认为应从设立评估办公室、制定战略规划、修订技术标准、建立多元化资金支持渠道等方式入手,推进军民科技协同创新发展;房银海等[5]构建“互联网+”军民融合产业创新平台结构体系,提出信息传输、基础设施、环境支撑和平台规划是平台功能顺利运行的重要保障。在创新演化过程方面,Kulve & Smit[6]基于社会网络理论对荷兰高能电池研发军民互动网络进行分析,指出构建军民两用技术开发创新网络的重要性;周阳等[7]以中物技术2004-2017年军民融合技术转移发展历程为例,探讨参与主体如何发展演变为互通共融状态。

从上述研究可以看出,国内外学者对军民科技协同创新的研究包括创新主体界定、知识技术共享转移、创新平台制度搭建等,但从创新网络角度开展军民科技协同创新的研究较少。实际上,军民科技创新合作网络与一般产学研合作网络有很大差别:①二者目标不同,军民科技创新合作网络具有保卫国家安全和促进经济发展的双重目标,而产学研合作网络主要集中于产业发展;②主体范围不同,军民科技创新合作网络包含军队和社会创新主体,主体范围大于产学研合作网络;③合作方式不同,国防与民用创新主体受行政手段和市场机制的双重约束,而产学研合作网络创新主体主要通过契约维持合作关系;④资源流动效果不同,军民科技创新合作网络由于受到保密性要求,内部资源流动效率不如产学研合作网络。因此,关于军民科技创新合作网络的研究也是军民科技协同创新理论体系的重要组成部分。

知识产权保护是筑牢高质量发展的重要基础,随着社会创新合作交流意识的不断提升,联合研发申请专利受到越来越多单位的青睐。搭建专利合作创新网络已经成为军队、军工及民口企事业单位弥补自身资源和研发能力不足、提高关键核心技术攻关能力的关键。专利合作创新网络是典型的社会网络,同时具备复杂网络特征,网络连接强度、信息资源传输能力均有显著不同[8]。它由不同节点组成,节点数量和密度决定网络整体知识、技术转移和扩散能力,节点核心位置决定信息控制能力强弱[9]。国内外学者对合作创新网络的研究已经形成较为完整的框架,涉及网络结构特征[10-12]、网络关系[13-14]和动态演化[15-16]等,涵盖生物产业[15,17]、ICT产业[16,18]和装备制造业[19-20]等领域。如杨仲基等[15]以中国石墨烯产业为例,研究专利合作网络特征及演化态势;Jee &Sohn[16]基于社会网络法分析可穿戴设备领域专利合作网络发展趋势;韩增林等[19]对东北地区装备制造业官产学研合作创新网络发展演变进行了研究。

综上所述,国内外学者对专利合作创新网络的研究多集中于网络构建和网络演化,且逐渐形成较为成熟的研究范式,但分阶段对比分析较少,也很少涉及合作创新网络“多核心”结构特征演变发展。为此,本文以军民创新主体联合申请发明专利为研究对象,采用北京市装备制造业2000-2019年专利数据,依据共同专利权人信息,识别不同创新主体间的合作创新关系,分阶段构建军民科技创新合作网络,运用社会网络分析法和ArcGIS空间分析法,研究军民科技创新合作网络演化过程及各阶段网络结构特征,以深入了解军民创新一体化发展趋势,为创新主体参与军民科技类专利战略制定、合作伙伴选择及前沿技术突破提供参考。

2 研究设计

2.1 研究对象

装备制造业是保障国家安全和发展的重要行业,也是国家科技创新实力和工业发展水平的集中体现。我国正处于装备制造业转型升级的重要阶段,肩负着由“制造大国”向“制造强国”转变的历史使命。在这一背景下,迫切需要围绕创新链布局产业链,加强自主研发能力,提高核心部件及武器装备集成化、控制化、智能化水平,实现装备制造业跨越式发展。北京是全国著名的高端装备制造基地和科技创新中心,汇聚了丰富的人力、科研和教育资源。多年来,北京高等院校、国家实验室、军队科研机构、企业研发中心等创新主体不断寻求合作,联合开展技术攻关与专利申请,逐渐形成军民科技创新合作网络。在创新网络内部,各创新主体持续开展知识与技术共享和转移活动(高霞等,2015),且随着科研需求的不断变化,创新网络不断扩大,国防与民用创新主体间的竞合关系促进网络结构向军民创新一体化方向演变;在创新网络外部,国防需求和创新环境进一步促进军民一体化科技创新网络发展。本文构建装备制造业军民一体化科技创新网络运行逻辑,如图1所示。

2.2 数据搜集与整理

联合申请专利不仅可以作为科研成果产出的主要依据,也能够反映创新主体间的合作关系。本文以国家知识产权局专利检索与服务系统中的重点产业专利信息服务平台作为数据库,其中包含我国十大重点产业专利申请和授权专利。在此基础上,收集联合申请专利数据,构建北京市装备制造业军民科技创新合作网络,选取军队院校、军队科研机构、军工企业、军工科研机构、军工高等院校、普通高等院校、民用科研机构、民用企业作为军民科技创新合作网络节点,将专利申请涉及到的单位和机构进行连接,并对合作网络进行个体与整体分析,如图2所示。

由于涉及国防与民用两大创新体系之间的主体合作,所以检索时限定一些条件字段:①军队院校和军队科研机构在名称上均含有“中国人民解放军”,故将其作为国防创新主体检索关键词之一;②北京市军工高校主要有北京航空航天大学和北京理工大学,故将其作为国防创新主体检索关键词之一;③军工企业和军工科研机构限定为十大军工集团,包括附属企业及科研机构等大型生产联合体,通过十大军工集团官方网站检索下属企业及机构,确定创新主体类别,并将各检索单位名称作为国防创新主体检索关键词之一;④将普通高校、其它科研院所、民用企业等不涉及国防的企事业单位名称作为民用创新主体检索关键词之一。将以上国防创新主体检索关键词分别与民用创新主体检索关键词进行组合,在国省代码检索栏中输入“北京%”,提取2000年1月-2019年12月北京市装备制造业国防与民用创新主体联合申请专利信息,最终得到6 572条专利数据。由于数据量大,且包含较多冗余信息,所以对数据进行清洗和筛选。剔除信息不完整专利数据、重复统计专利数据、专利权为个人的数据、国防或民用创新体系内部申请专利数据,最终得到4 222条专利数据。

2.3 研究方法

(1)社会网络分析法。社会网络是研究社会复杂系统的有效理论方法(詹爱岚等,2017)。与以往属性数据不同,社会网络数据根基于网络行动者之间的相互联系,本质上属于一种关系数据。由于行动者间建立联系时存在网络效应、信息效应和马太效应,关系数据不服从经典统计学中的独立性原则,所以常规统计分析法并不适用于网络数据分析[21]。社会网络分析法建立在节点间关系上,主要包括整体网络分析法和网络节点分析法,可用来研究关系数据,且能够揭示出更深层次的结构和规律。因此,本文基于社会网络分析法,选取网络规模、网络密度、平均距离、聚类系数等指标作为网络结构参数,运用UCINET软件构建北京市装备制造业军民专利合作网络并分析其演化规律。

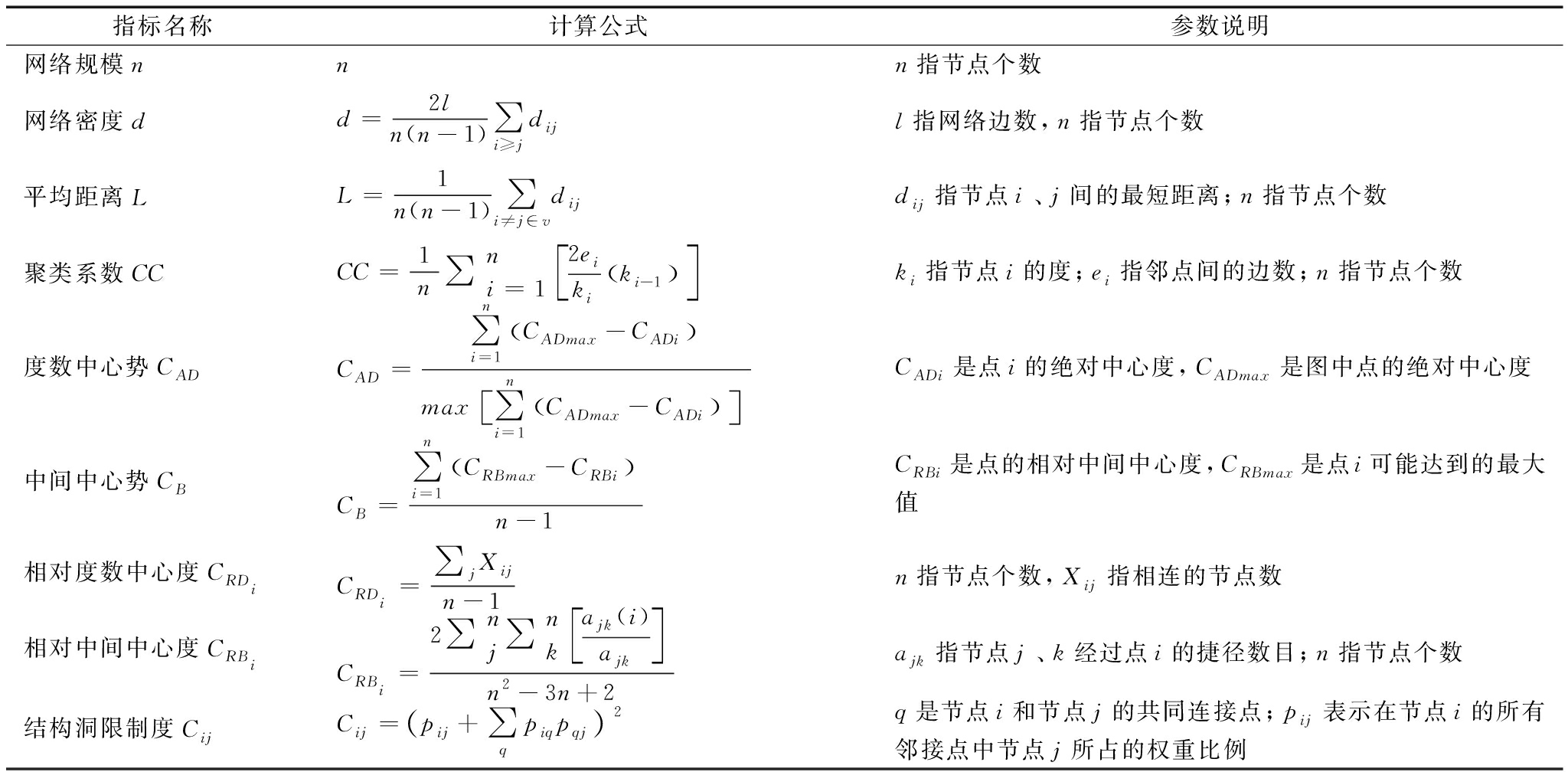

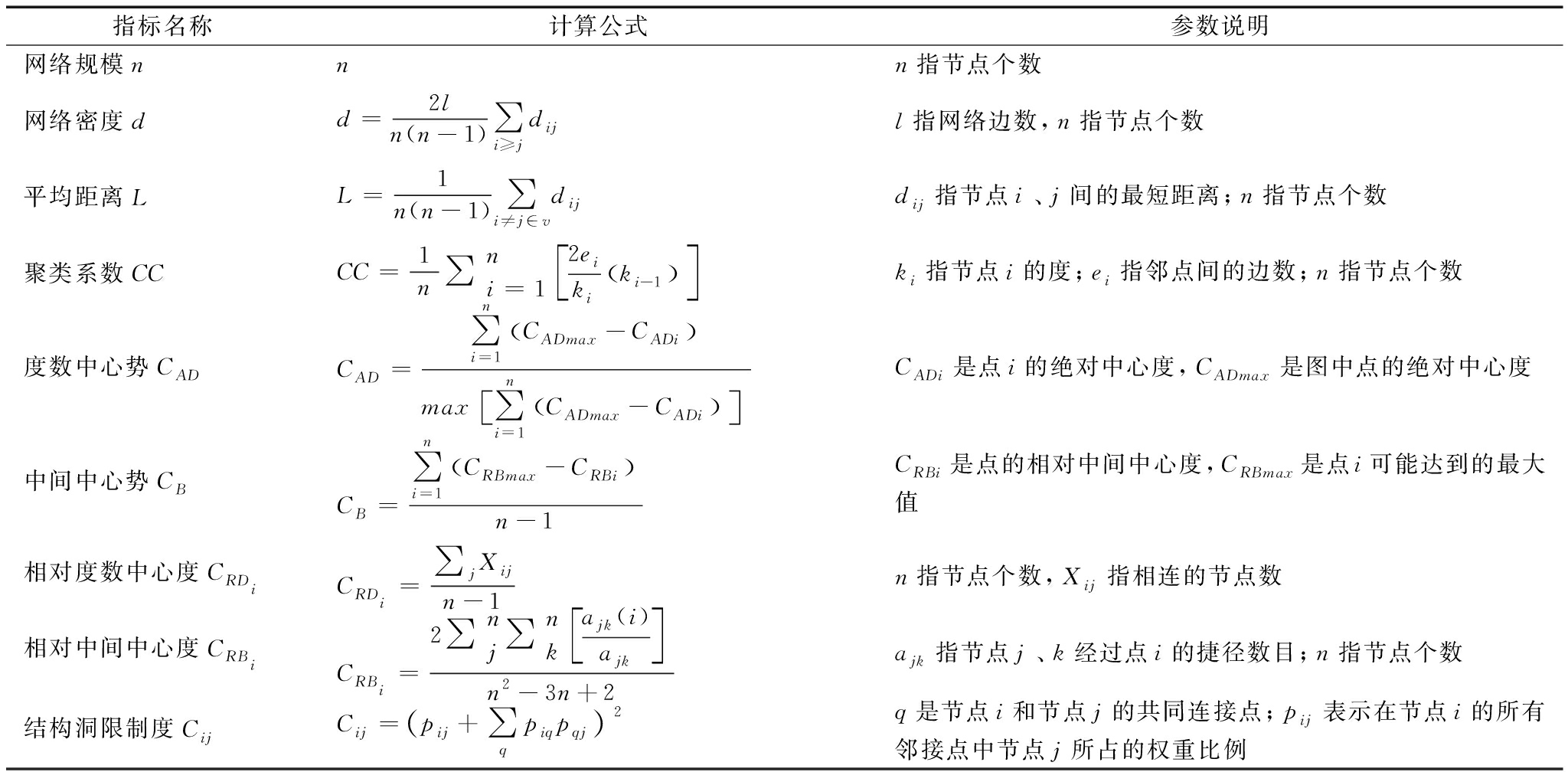

整体网是指一个群体内部所有成员主体及相互间关系构成的网络,其结构特点取决于网络规模、网络密度、平均距离、聚类系数、网络中心势等指标,如表1所示。①网络规模指专利合作申请人总量,表现为节点数量,随着规模的不断扩大,节点间交流合作更加频繁,逐渐形成规模效应,但超过一定规模后,创新主体间容易出现信息不对称、监督不到位,致使一些“搭便车”等机会主义行为出现,从而大大降低创新网络成果产出效率;②网络密度指网络中节点连接数与最多可能拥有的节点连接数之比,网络密度越大,表明创新主体之间的联系越紧密[22],越能够促进创新知识、技术及成果迅速传播[25];③平均距离指网络中任意两个节点之间最短路径的平均值,反映两个行动主体间的关系链长短,平均距离越小,节点间关系越紧密;④聚类系数反映网络聚集程度,节点聚类系数等于与该节点相连的节点间的边数与这些节点可能的最大连边数之比,对整个创新合作网络来说,聚类系数是所有节点聚类系数的平均值;⑤网络中心势指网络中围绕一个或多个中心节点构建的紧密程度,包括度数中心势、中间中心势等,其中,度数中心势与网络集中度成正比,度数中心势越大,网络集中度越高;中间中心势值越大,说明网络节点越有可能被分为多个小团体并过度依赖某一节点的传递关系。

网络节点分析是从微观视角研究联合申请专利权人之间的关系。网络节点根据一定的社会关系联结而成,并受到整个网络及其它节点的制约和影响。每个节点拥有的信息和资源不同,反映出社会网络中国防与民用创新节点等级、地位和优势等差异。为此,本文选取中心度及结构洞指标分析网络节点特征,如表1所示。第一,中心度指图中任何一点在网络中所占据的核心性,主要包括度数中心度和中间中心度。度数中心度反映节点进行交流活动的能力,度数与交流活动频繁程度成正比。处于枢纽地位的节点有机会获取更多信息,并充分利用资源开展创新活动,以实现更高的创新绩效。中间中心度测量行动者对资源的控制能力,如果一个点处于许多其它点的最短路径上,则该点具有较高的中间中心度,能够起到桥梁作用。第二,结构洞用来反映网络中非冗余联系,度量合作伙伴间的网络关联程度。伯特[24]认为,结构洞指社会网络空隙,即某些个体与其他个体出现关系间隙,从网络整体来看像是洞穴。这种情况只有通过第三方才能建立联系,这样行动第三方就占据一个结构洞,可以通过改变网络结构,占据竞争优势地位。拥有丰富结构洞的节点能够获得更加丰富的优质资源,对信息掌握更加全面。伯特结构洞指标主要考察有效规模、效率、限制度和等级度4个方面,其中限制度最重要。因此,本研究将结构洞限制度作为合作网络指标变量。

(2)ArcGIS空间分析法。空间分析法是地理信息系统(GIS)的核心功能,主要进行空间数据分析,它以地学原理为依托,通过分析算法,从空间数据中获取有关地理对象的空间位置、空间分布、空间形态、空间形成和空间演变等信息。ArcGIS是解决空间分析问题的工具、方法和技术,能够完成空间数据采集、存储、显示、编辑、处理、分析、输出和应用等多种功能。空间数据显示和输出为创新主体在空间位置上开展合作交流提供了有效解决方案,空间可视化特点为军民科技协同创新网络演变提供了更加直观和具体的显示路径。本研究运用空间分析工具ArcGIS中的“XY to line”工具,通过对军民创新主体联合申请专利空间位置及坐标点的确定,将点转换为线,分析不同年份军民创新合作空间可视化演化过程,对合作网络演化结果进行时空格局演变分析,揭示其内在变化规律。

3 合作网络演化图谱分析

3.1 基本情况与演化阶段

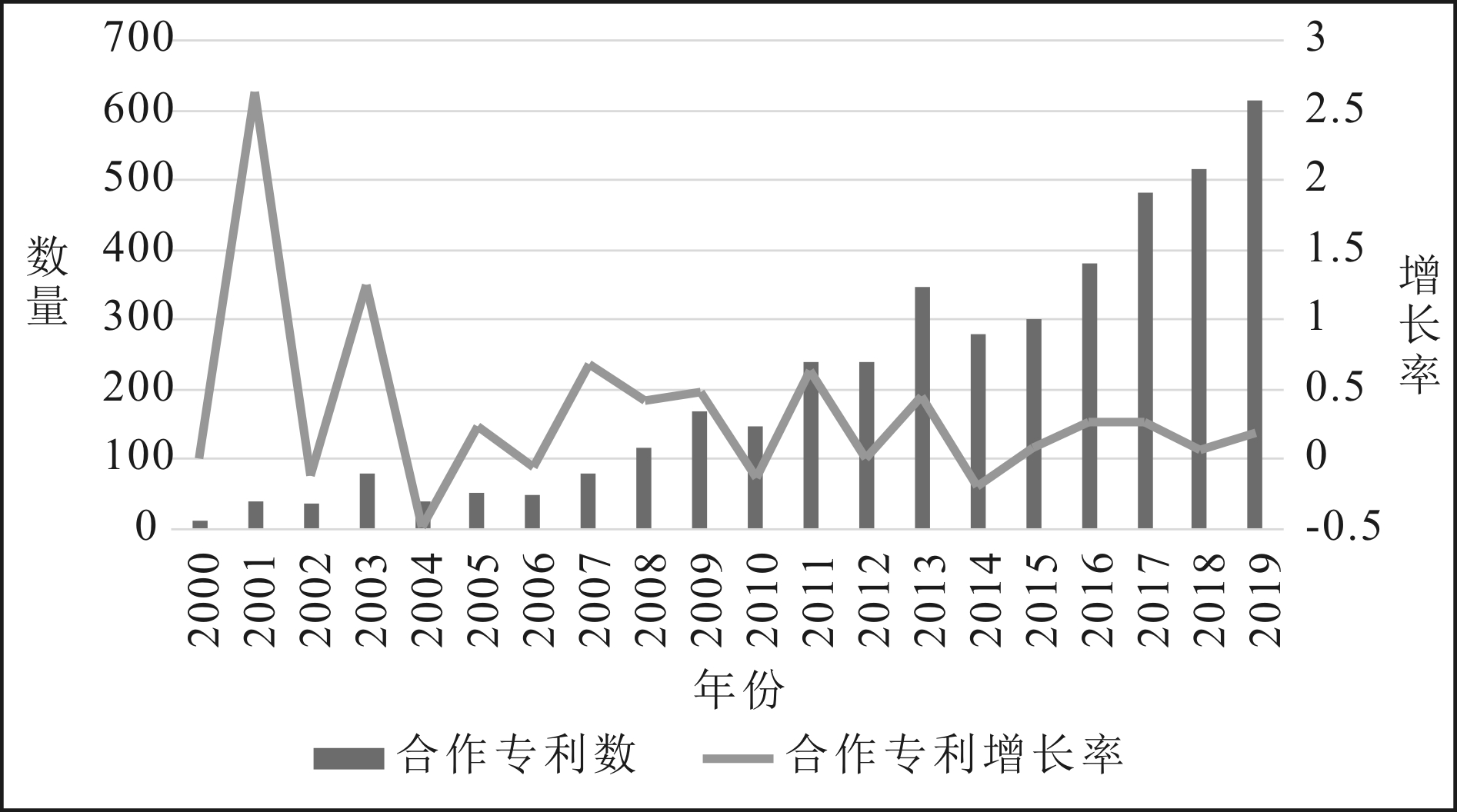

根据北京市装备制造业2000-2019年军民联合申请专利数量变化情况,可以推测市场上军民科技协同创新发展动向和创新研发投入趋势变化,反映北京市装备制造业军民创新一体化发展历程。图3显示,在2007年以前,专利合作申请数量一直保持较低水平,且发展不平稳;2007年以后,专利合作申请数量虽有短暂小幅度下降,但总体上呈持续快速增长趋势。这是因为,随着军民融合政策的出台和细化,创新主体军民融合意识和知识产权保护意识不断提高,使得军民联合申请专利数量显著增加。此外,初期专利基数较小且合作创新增长率起伏较大,中后期合作创新增长率相对稳定。本文将军民科技创新合作网络发展过程划分为3个阶段:①军民分离阶段(2000—2006年);②军民融合初步发展阶段(2007—2014年);③军民融合深度发展阶段(2015—2019年)。

表1 社会网络指标公式及参数说明

指标名称计算公式参数说明网络规模nnn指节点个数网络密度dd=2ln(n-1)∑i≥jdijl指网络边数,n指节点个数平均距离LL=1n(n-1)∑i≠j∈vdijdij指节点i、j间的最短距离;n指节点个数聚类系数CCCC=1n∑ni=12eikiki-1 ki指节点i的度;ei指邻点间的边数;n指节点个数度数中心势CADCAD=∑ni=1CADmax-CADi max∑ni=1CADmax-CADi CADi是点i的绝对中心度,CADmax是图中点的绝对中心度中间中心势CBCB=∑ni=1CRBmax-CRBi n-1CRBi是点的相对中间中心度,CRBmax是点i可能达到的最大值相对度数中心度CRDiCRDi=∑jXijn-1n指节点个数,Xij指相连的节点数相对中间中心度CRBiCRBi=2∑nj∑nkajk(i)ajk n2-3n+2ajk指节点j、k经过点i的捷径数目;n指节点个数结构洞限制度CijCij=pij+∑qpiqpqj 2q是节点i和节点j的共同连接点;pij表示在节点i的所有邻接点中节点j所占的权重比例

(1)在第一阶段,北京市装备制造业军民联合申请专利数量处于低位徘徊状态,数量均未超过100件/年且增减幅度较大。合作专利数量较低的原因在于,该阶段国防工业发展规划与国民经济建设规划相分离,并未纳入统一的国家战略规划体系。国防科技工业军用和民用投资均由国防科工委主管,导致国防工业与科技发展呈现分离状态。而合作专利增长率出现较大波动的原因在于,国际局势动荡导致军民合作意识忽冷忽热,制度保障不健全导致军民合作关系不稳定,专利申请领域过于集中(集中于医学与装备)导致专利申请数量随领域研发周期变化而变化。

(2)在第二阶段,军民联合申请专利数量不断增加,但存在一定波动。这是因为,十七大报告提出“建立和完善军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系、军队人才培养体系和军队保障体系,坚持勤俭建军,走出一条中国特色军民融合式发展路子”的战略思想,标志着我国开始迈向“军民融合”阶段。然而,军民融合在初期还存在较多问题,如2008年国防科工委撤销,国防科工局管军不管民;工业和信息化部军民结合推进司负责军民通用标准体系建设、军民两用技术双向转移等相关体制政策改革,但缺少经费支撑;国家发改委只负责管理民品规划和产业政策;总装备部只负责装备需求和采购计划。各部门间缺乏制度化协调机制,重大项目落实仍存在严峻的军民分割问题和重复建设、分散建设问题。2013年,党的十八届三中全会提出建立统一领导、军地协调、需求对接、资源共享等一系列机制,加快了军民创新一体化发展进程。

(3)在第三阶段,北京市装备制造业联合申请专利数量呈稳定增长态势。这是因为,2015年军民融合上升为国家战略,从国家层面确定了军民融合发展方向。习近平总书记提出“要密切关注世界军事科技和武器装备发展动向,突出抓好重点领域军民科技协同创新”,同时军工“四证”变“三证”,很大程度上减轻了“民参军”企业负担,缩短了军工资质办理周期,提高了民企“参军”效率。全军武器装备采购信息平台也在该阶段正式上线并不断更新,这些举措均促进北京市装备制造业军民合作申请专利数量稳定增长。

3.2 合作网络规模演化图谱

在所有经过筛选的军民合作专利中,创新主体两两合作专利数量占总量的75%,3个及以上创新主体合作专利申请数量占25%,且呈上升趋势,由11%上升为31%,如表2所示。这表明,在北京市装备制造业军民创新一体化发展过程中,存在多单位共同参与甚至大规模团队合作的情形,说明国防与民用创新主体不再局限于单一合作关系,通过拓展合作主体类型和数量,能够促进创新网络内部不同研发环节技术创新水平提升。

表2 2000—2019年北京市装备制造业军民创新主体专利合作情况

年份专利权单位数量合作专利量总量(条)两个创新主体(条)两个创新主体占比(%)三个及以上创新主体(条)三个及以上创新主体占比(%)2000-200621130527389.513210.492007-20148831 6201 29379.8132720.192015-20191 0582 2971 78977.8850822.12

根据表2统计信息,按照3个阶段绘制以创新主体为节点、以专利联合申请关系为连接的合作创新网络图谱,如图4所示。从中可见,军民科技创新合作网络节点数和边数明显增多,规模显著扩大。这表明,近年来北京市装备制造业国防与民用创新主体合作频繁、联系紧密,军民科技协同创新程度不断加深。随着合作网络的不断扩大,核心节点越来越突出,网络中间中心性高的节点不断增加,表现出对网络较强的控制力,从而使整体结构表现为“多核心”特征。随着创新网络的不断演化,在核心网络外围形成由边缘节点组成的“行星环”,可能是由于某些创新主体研究领域比较特殊,且合作伙伴固定,造成合作关系仅局限于较小范围。

3.3 合作网络时空演化图谱

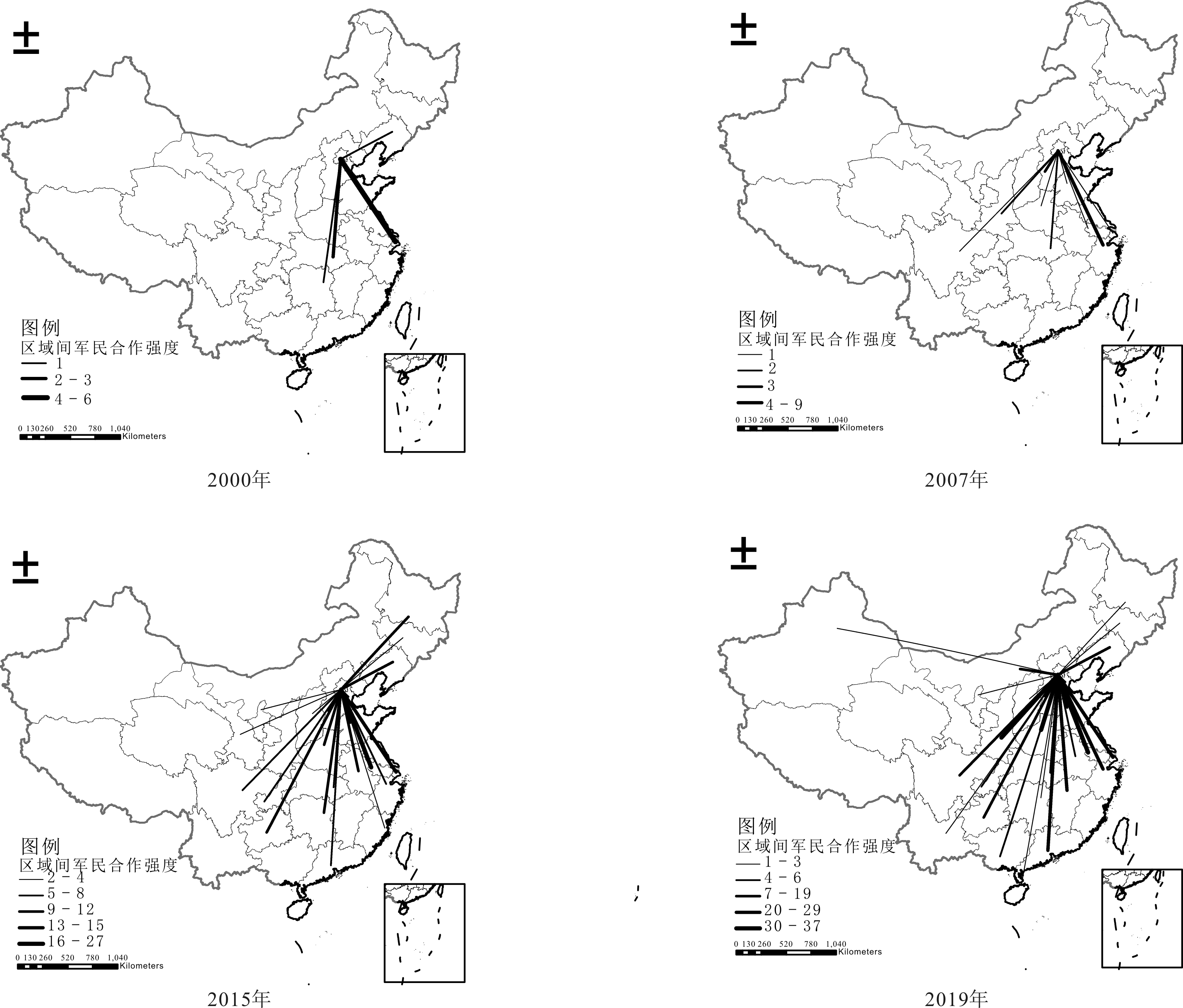

为分析军民科技协同创新网络区域合作演化过程,运用ArcGIS软件绘制空间分布图,输入节点空间属性和军民两类创新主体参与跨区域合作次数,得到网络空间关系强度,如图5所示。其中,连线粗细代表区域间军民合作次数,连线越粗代表区域间军民合作次数越多。由图5可知,随着时间推移,跨区域军民合作强度不断增加,军民合作区域不断扩大。尽管地理距离增加会大大提高合作成本,但随着我国交通和信息技术的迅速发展,北京跨区域军民专利合作网络规模不断扩大,说明地理距离限制性逐渐减弱。具体而言:2000年军民创新主体间跨区域合作交流次数较少,北京只与湖南、湖北、上海、辽宁开展过少数几次军合作交流;2007年军民跨区域合作交流次数明显增加,合作区域从4个增加到9个,其中北京与浙江开展军民创新跨区域合作程度最深;2015年,军民创新主体开展跨区域合作次数显著增加,且集中于华东地区与中南地区,形成北京为核心、以江苏和上海为次要核心的军民合作空间布局;2019年,军民跨区域合作逐渐走向成熟,地理距离跨度更大,且在军民合作交流层面形成北京—陕西、北京—江苏、北京—河南等多条主要创新合作网络通道,西安、南京和郑州等城市也成为北京乃至全国装备制造业重要知识溢出地区。

4 合作网络演化特征

4.1 合作网络整体特征

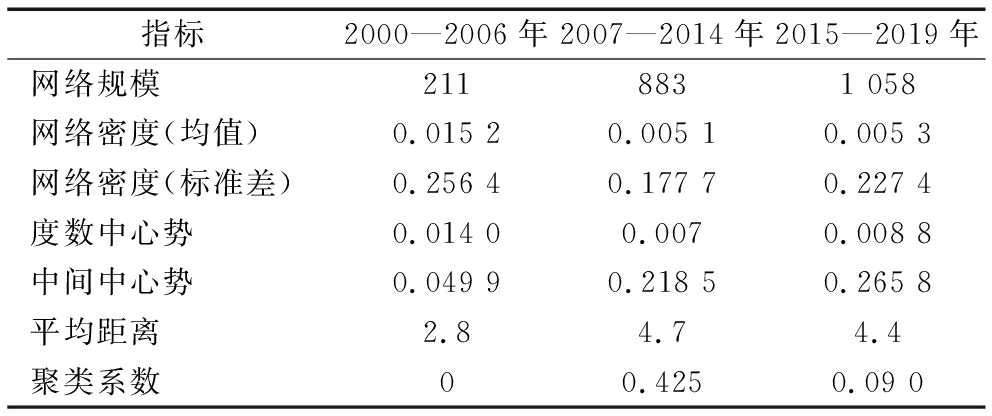

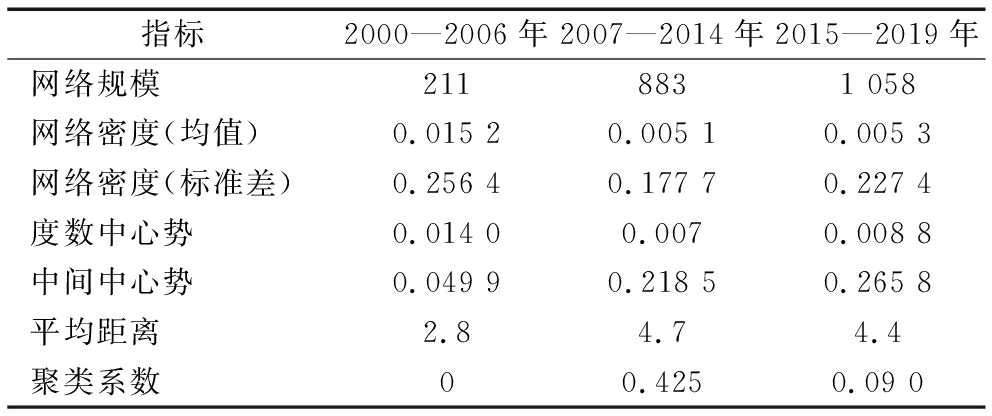

测算并比较3个阶段军民联合申请专利合作网络整体指标值,发现在不同时间阶段下,整体网络结构有显著区别,如表3所示。

(1)网络规模不断扩大。随着军民融合从初步融合向深度融合过渡,军民科技协同创新活动持续增强,越来越多的军队、军工与民口单位加入北京市装备制造业军民创新合作网络。在第一阶段,军民创新合作网络包含211家单位,其中中国人民解放军总医院、中国人民解放军总后勤军需装备研究所、中国人民解放军信息工程大学等单位是开展军民融合创新活动的重要主体。在第二阶段,参与主体数量达到883家,涌现出北京航空航天大学、北京理工大学、国家电网公司、北京戎鲁机械产品再制造技术有限公司、中国人民解放军装甲兵工程学院、中海石油气电集团有限责任公司等一批新兴重要创新主体。在第三阶段,网络规模继续扩大,创新主体间合作日益频繁,军民联合申请专利单位超过1 000家,其中北京理工大学、中国人民解放军总医院、北京航空航天大学、北京邮电大学、清华大学、中国电力科学研究院、中国石油化工股份有限公司等单位合作创新成果最多。由此可见,军事院校和军工高校是军民科技创新合作网络中的主力,而非军工类普通高等院校后来居上,也逐渐占据重要位置。各单位参与军民科技创新合作热情持续高涨,展现出巨大的科技能量和广阔的市场前景。

表3 北京市装备制造业军民科技创新合作网络整体特征数值

指标2000—2006年2007—2014年2015—2019年网络规模2118831 058网络密度(均值)0.015 20.005 10.005 3网络密度(标准差)0.256 40.177 70.227 4度数中心势0.014 00.0070.008 8中间中心势0.049 90.218 50.265 8平均距离2.84.74.4聚类系数00.4250.09 0

(2)网络密度降低。2000—2014年,北京市装备制造业军民创新合作网络由高密度逐渐演化为低密度,网络密度值从0.015 2下降至0.005 1,说明在军民技术共享合作过程中,国防与民用创新主体间合作关系有待加强。原因在于,随着新单位的加入,合作次数不断增加,而并非基于原有合作关系合作次数的叠加。合作密度降低说明创新主体间合作关系增加速度比不上创新主体数量增加速度,创新合作关系有待加强。2015—2019年,创新网络密度呈小幅度增加趋势,表明该阶段创新主体间合作关系开始巩固,有利于促进军民创新知识、技术及成果迅速传播。此外,3个阶段网络密度标准差在0.177 7~0.256 4之间,说明军民创新主体之间的小群体现象未发生显著改变。

(3)网络核心逐渐形成。北京市装备制造业军民创新合作网络度数中心势呈先降后升趋势,表明随着创新网络规模扩大,网络节点与其它节点的联系先减弱后增强。中间中心势也出现先降后升趋势,表明前两个阶段网络向某个节点集中的趋势下降,网络创新资源没有被某个节点单独控制。随着第三阶段中间中心势提高,网络整体逐渐向北京理工大学、北京航空航天大学、清华大学、中国人民解放军总医院、中国人民解放军军事医学科学院、北京化工大学等节点集中,这些核心节点控制优势愈发明显,形成“多核心”网络特性。

(4)网络特征愈发明显。网络小世界性在指标上表现为同时具有较高聚类系数和较低平均距离[25]。较高聚类系数代表节点间合作更加紧密,较低的平均距离代表节点从其它节点处获取信息更加便利。在合作网络演化前两个阶段,聚类系数由0增加到0.425,说明网络关联度提高;平均距离从2.8增加到4.7,说明网络凝聚力下降,网络结构更加松散。到第三个阶段,聚类系数和平均距离都开始下降。因此,3个阶段军民科技合作创新网络均不具有“小世界性”特征,并且越来越朝反方向演化。

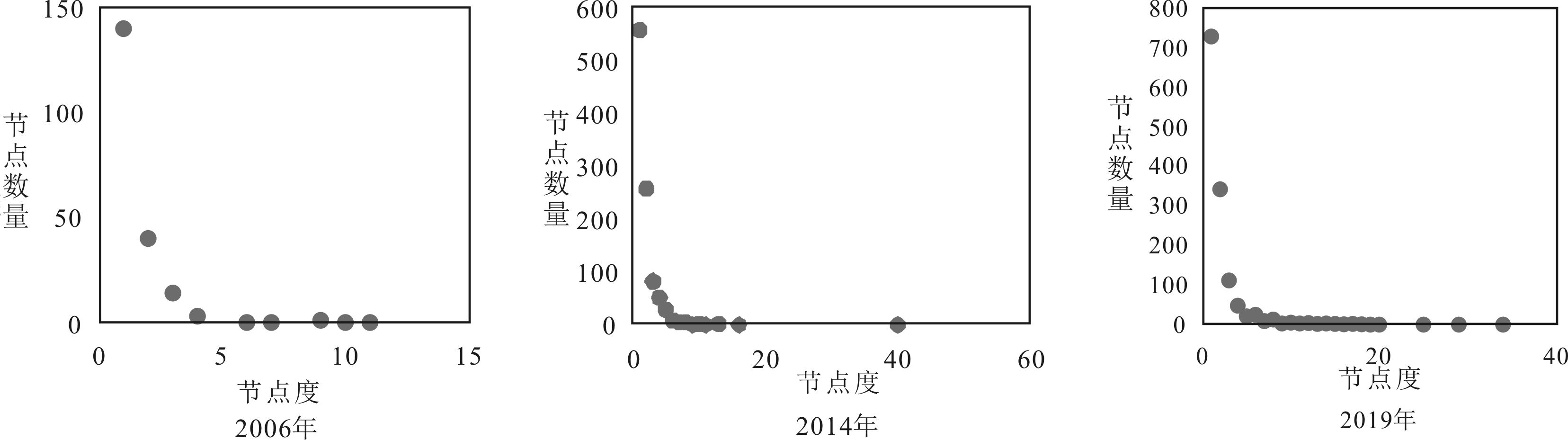

网络无标度性表现为较高的异质性,且节点度分布不均匀。基于网络节点增长性和优先连接机制的共同作用,逐渐形成网络无标度特性。从网络整体看,节点数从211个增长到1 058个,网络规模迅速扩大,一直处于动态增长演化状态。与单个节点度进行比较可以看出,网络中大量节点拥有少量连接,而少量节点占据网络中大部分连接,且新加入节点更愿意与高节点度、军民合作紧密和频繁的节点连接,由此出现两极分化现象,如图6所示。根据不同阶段节点度分布图可以发现,3个阶段合作网络无标度特性越来越明显,网络节点度呈现明显的幂律分布特征,少数创新主体在军民合作创新网络中的地位越来越高,符合无标度网络特性,也从侧面展示了军民科技创新合作网络演化方向。

4.2 合作网络核心节点

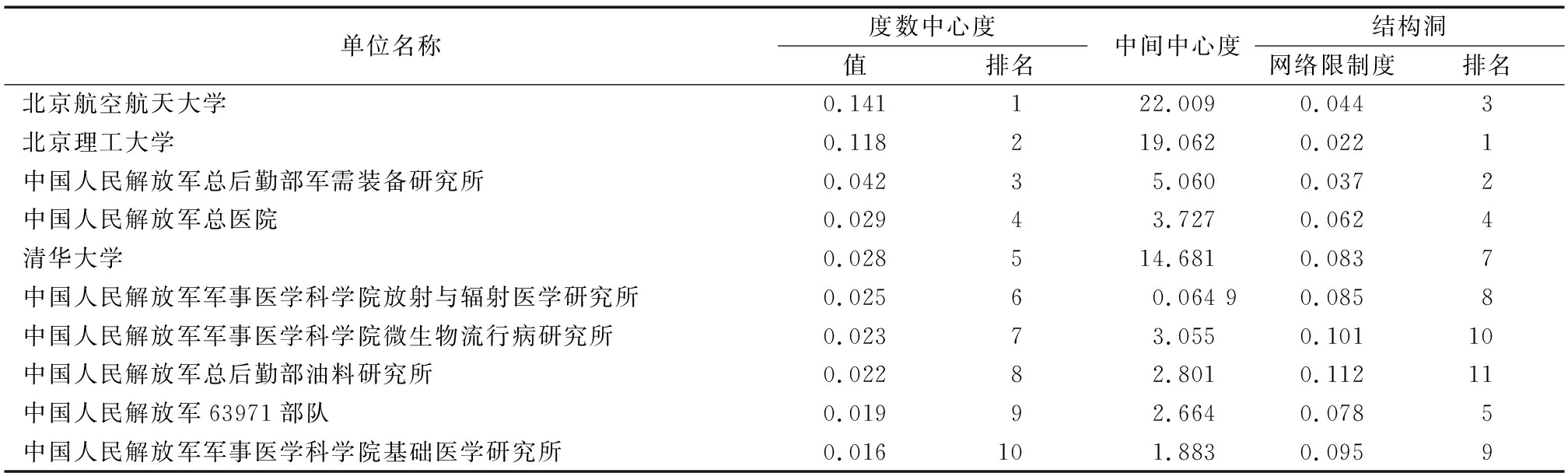

一般多用度数中心性和结构洞指标衡量合作网络核心节点。受篇幅所限,只展示个体特征参数排名,见表4~表6。本文通过比较不同演化阶段发现创新合作网络核心节点发生变化。

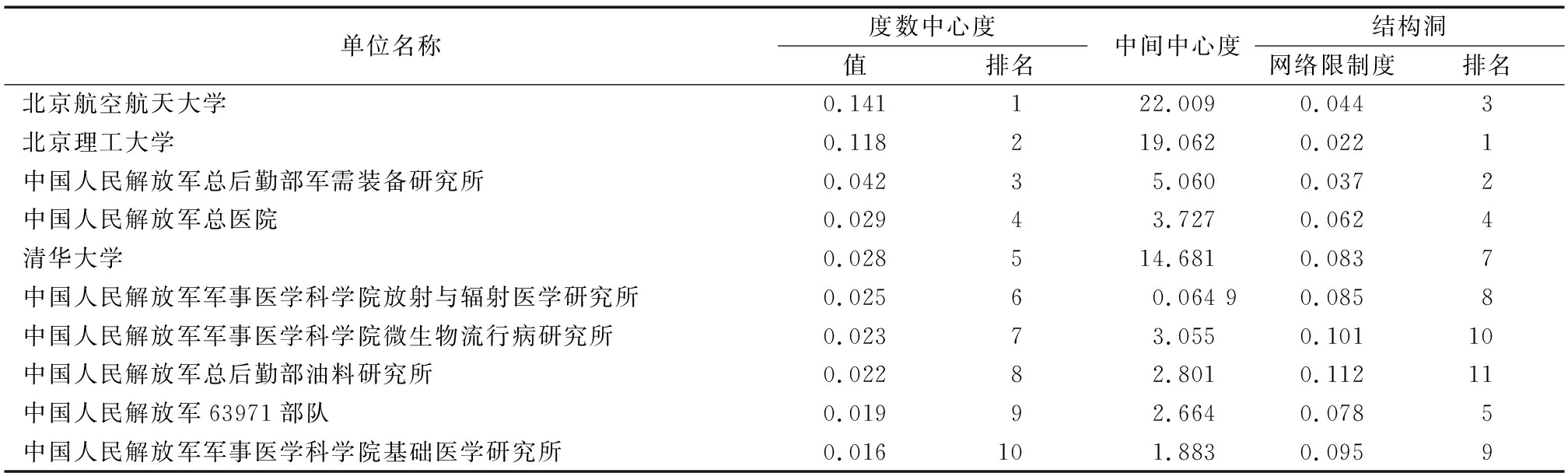

(1)军民分离阶段。在军民创新合作网络第一阶段,北京航空航天大学、北京理工大学、中国人民解放军军事医学科学院放射医学研究所、清华大学等单位均处于网络核心位置,有机会获得更多科研资源开展创新活动。其中,北京航空航天大学中心度和结构洞最大,说明其在军民专利合作网络信息交流传递过程中发挥重要桥梁作用,且在资源获取与信息控制能力方面表现出特殊优势。这一阶段网络规模较小、密度较大,说明参与主体有限。军工高校和军队研究院在军民科技协同创新活动中占据主导地位,而军工企业、民口企事业单位创新能力薄弱。军工高校与少数民口单位合作密切,其它创新主体参与度较低。受科技管理体制军民分离的影响,军民高技术集成研究开发力量亟待加强。此外,这一阶段合作侧重于基础能力探索式创新,中心度较高的单位结构洞排名位于前列,这些单位可以与更多之前没有直接合作的节点接触,进而获取更加丰富、非冗余的科技资源。

表4 2000—2006年北京市装备制造业军民科技创新合作网络主体排名

单位名称度数中心度值排名中间中心度结构洞网络限制度排名北京航空航天大学0.10014.0560.0621北京理工大学0.08623.5630.1263中国人民解放军军事医学科学院放射医学研究所0.06230.7380.2367清华大学0.06245.0440.122中国人民解放军军事医学科学院基础医学研究所0.04350.1640.1845中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所0.03360.4510.164中国人民解放军总医院0.02971.1850.29710中国人民解放军总后勤部军需装备研究所0.02980.2730.35814中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所0.02490.0460.2226中国人民解放军军事医学科学院毒物药物研究所0.024100.0460.258

(2)军民融合初步发展阶段。在军民创新合作网络第二阶段,除北京航空航天大学、北京理工大学、清华大学仍占据网络核心位置外,中国人民解放军总后勤部军需装备研究所、中国人民解放军总医院核心性显著提高。与前一阶段对比发现,只有北京航空航天大学、北京理工大学、中国人民解放军总后勤部军需装备研究所等少数单位度数中心度值有所提高,其它单位均出现明显回落。在结构洞方面,整体数值大幅降低。这一阶段,高校和研究院所仍是军民联合申请专利的主力军。企业受军工保密资质、军标与民标不一致、信息不对称等的影响,参与热情普遍较低,前10名中没有出现民口企事业单位。

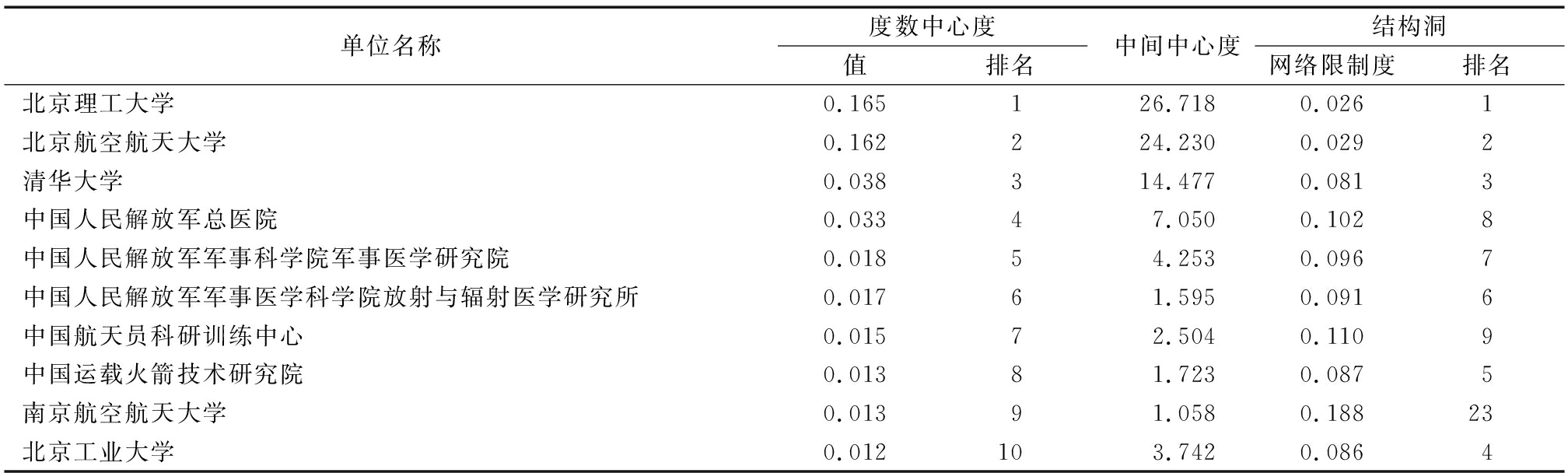

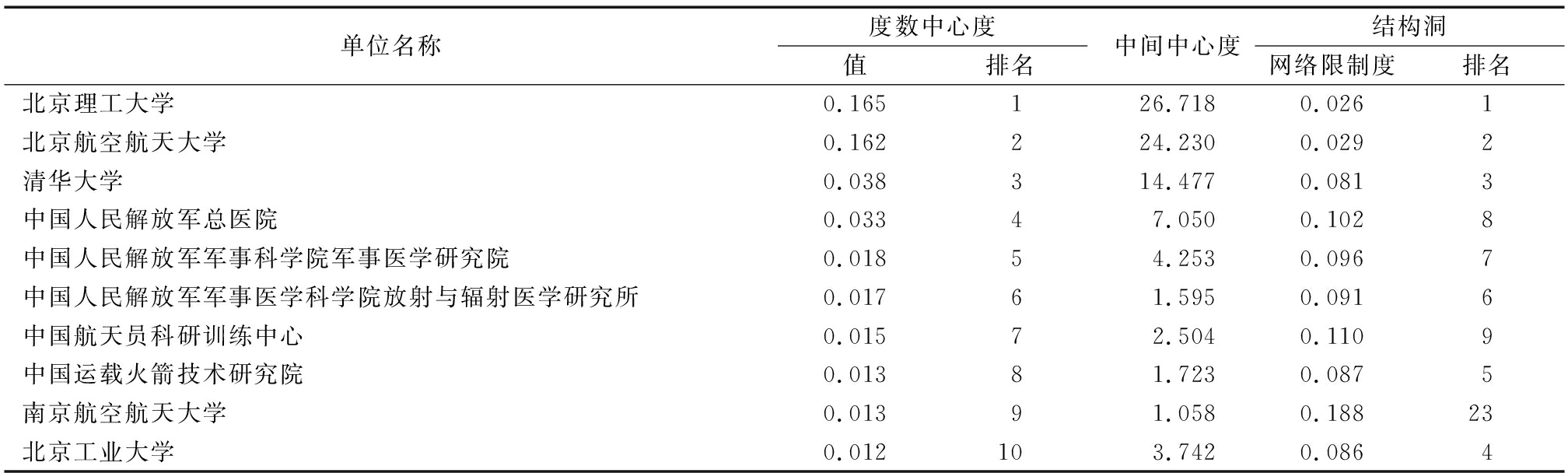

(3)军民融合深度发展阶段。在军民合作创新网络第三阶段,北京理工大学、北京航空航天大学、清华大学、中国人民解放军总医院仍占据网络核心位置。在度数中心度排名前10中,有3个为非军工类普通高等院校,且北京工业大学结构洞排名显著提高。由此可见,民用创新主体在军民专利合作网络中交流日益频繁,且资源获取和信息控制能力不再被国防创新主体掩盖,开始逐渐显露锋芒。这一阶段,军民融合上升为国家战略,我国与军民融合相关的法律法规、政策制度体系不断完善,支持和扶持各类创新主体参与军民科技协同创新的措施也更加具体,激发了各类创新主体的参与热情,“民参军”渠道更加通畅。由表6可知,专利联合申请单位集中于原创性和基础性研究的高校与研究院所,而产出应用型军民科技成果的军工与民用企业在联合申请专利方面仍需进一步加强。

表5 2007—2014年北京市装备制造业军民科技创新合作网络主体排名

单位名称度数中心度值排名中间中心度结构洞网络限制度排名北京航空航天大学0.141122.0090.0443北京理工大学0.118219.0620.0221中国人民解放军总后勤部军需装备研究所0.04235.0600.0372中国人民解放军总医院0.02943.7270.0624清华大学0.028514.6810.0837中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所0.02560.064 90.0858中国人民解放军军事医学科学院微生物流行病研究所0.02373.0550.10110中国人民解放军总后勤部油料研究所0.02282.8010.11211中国人民解放军63971部队0.01992.6640.0785中国人民解放军军事医学科学院基础医学研究所0.016101.8830.0959

表6 2015—2019年北京市装备制造业军民科技创新合作网络主体排名

单位名称度数中心度值排名中间中心度结构洞网络限制度排名北京理工大学0.165126.7180.0261北京航空航天大学0.162224.2300.0292清华大学0.038314.4770.0813中国人民解放军总医院0.03347.0500.1028中国人民解放军军事科学院军事医学研究院0.01854.2530.0967中国人民解放军军事医学科学院放射与辐射医学研究所0.01761.5950.0916中国航天员科研训练中心0.01572.5040.1109中国运载火箭技术研究院0.01381.7230.0875南京航空航天大学0.01391.0580.18823北京工业大学0.012103.7420.0864

5 结语

5.1 研究结论

本文通过收集军民两类创新主体联合申请专利数据,分析北京市装备制造业军民科技创新合作网络结构特征,运用ArcGIS空间分析法展现跨区域军民科技协同创新活动演化过程,剖析北京市装备制造业军民科技协同创新发展态势,得出以下结论:

(1)从网络整体结构看,2000-2019年北京市装备制造业军民合作状态经历军民分离阶段、军民融合初步发展阶段,现正处于军民融合深度发展阶段初期。具体表现为:第一,装备制造业军民科技创新合作网络规模稳步扩大,军民融合参与热情持续高涨,主体数量不断增加,军民一体化发展逐渐走向开放。其中,军队、军工与民口高等院校是军民科技协同创新网络的主力,在重大科研任务及基础研究中拥有绝对优势。第二,随着参与军民研制项目和生产单位的增加,网络密度总体降低,军民合作从整体网络结构看更加松散。这说明,国防与民用创新主体趋向于探索更广泛的外部合作伙伴,而与原有伙伴的合作关系仍需进一步加强。第三,军民科技协同创新网络结构具有“多核心”特征,且网络节点度服从幂律分布,无标度特性明显。综合来看,虽然网络规模不断扩大,但节点增速放缓,网络密度降低。这说明,由单位数量增加带来的科技创新“红利”逐渐消失,未来应该充分加强军民主体合作关系,发挥核心主体的带动和引领作用,提高各节点度数,创造合作强度“红利”。

(2)从网络时空演化看,虽然军民科技协同创新发展在一定程度上受空间地理距离的影响,但随着军民融合政策的不断完善及交通信息技术的迅速发展,地理距离限制性逐渐减弱。因此,随着时间推移,军民跨区域合作交流越来越频繁,合作区域也更加广泛。北京装备制造业军民跨区域合作多集中在华东、中南地区,随着军民创新一体化的不断发展,逐渐形成以北京—陕西、北京—江苏、北京—河南为主的多条创新合作网络通道,且西安、郑州、南京等城市也成为北京市装备制造业军民科技协同创新发展的重要合作伙伴。

(3)从网络核心节点看,北京航空航天大学、北京理工大学、清华大学、中国人民解放军总医院一直处于网络核心位置。这些核心主体能够充分发挥引领和带动作用,促进更多单位参与军民科技协同创新建设,最终构建一体化国家创新体系和能力。此外,中国运载火箭技术研究院、南京航空航天大学、北京工业大学等单位后来居上,也逐渐成为军民科技创新合作网络的重要力量。总体来看,高校和科研院所仍是军民科技创新合作的主力单位,企业参与装备制造业科技创新的活力需要进一步激发。

5.2 对策建议

根据以上结论,本文提出以下建议:第一,各创新主体应巩固与加强同合作伙伴的联系,实现合作网络从“大”到“强”的转变;第二,重点培育军民合作意识浓厚、创新要素活跃、发展潜力巨大的创新主体成为新核心节点,通过多核心辐射效应带动其他主体创新能力提升;第三,持续加强北京与全国其它地区的区域性合作,打造多层次、多地区、多通道军民科技创新合作网络发展格局;第四,强化企业在军民合作创新网络中的主体地位,通过制度优化、流程简化、政策激励、法律保障等措施加快“军企转民”和“民企参军”进程。

5.3 不足与展望

本研究存在如下不足:①数据收集方式采用字段判断信息,由于信息匹配的局限性,仍然不可避免地存在少量误差;②军民科技协同创新产出成果多样,由于数据难以获取,所以未考虑其它形式合作成果,数据来源较为单一。因此,未来可通过限制条件的方式,加入军民创新主体联合发表科技论文和军民融合产业技术联盟相关数据,更加精准地对军民科技协同创新网络进行研究,并拓展其它领域和行业军民科技协同创新。

参考文献:

[1] FREEMAN C. Networks of innovators: a synthesis of research issues[J]. Research Policy, 1991,20(5):499-514.

[2] 严剑峰,包斐.军民融合型国家科技创新系统体系构成与运行研究[J].科技进步与对策,2014,31(22):89-96.

[3] 徐辉,许嵩.军民融合深度发展的科技协同创新体系研究[J].科技进步与对策,2015,32(18):104-108.

[4] CHRISTOPHER M S. Towards a comprehensive approach integrating civilian and military concepts of strategy[M]. Rome: NATO Defense College Press, 2011.

[5] 房银海, 王磊, 谭清美. 军民融合产业创新平台运行机制与评价指标体系研究——以江苏省为例[J]. 情报杂志, 2017, 36(12):198-206.

[6] KULVE H T, SMIT W A. Civilian-military cooperation strategies in developing new technologies[J]. Research Policy, 2003, 32(6): 955-970.

[7] 周阳, 周冬梅, 丁奕文, 等. 军民融合技术转移的路径演化及其驱动因素研究——“中物技术”2004-2017案例研究[J]. 管理评论, 2020, 32(6): 323-336.

[8] LEE F, KOEN F. The evolution of inventor networks in the silicon valley and Boston regions[J]. Papers in Evolutionary Economic Geography, 2012, 10(1): 53-71.

[9] HOLGER G, TOBIAS H. Public research in regional networks of innovators: a comparative study of four east German regions[J]. Regional Studies, 2009, 43(10): 1349-1368.

[10] 李雨浓, 王博, 张永忠,等. 校企专利合作网络的结构特征及其演化分析——以"985高校"为例[J]. 科研管理, 2018,39(3):132-140.

[11] KIM J, HASTAK M. Social network analysis: characteristics of online social networks after a disaster[J]. International Journal of Information Management, 2018, 38(1):86-96.

[12] HERMANS F, SARTAS M, VAN SCHAGEN B, et al. Social network analysis of multi-stakeholder platforms in agricultural research for development: opportunities and constraints for innovation and scaling[J]. PLOS ONE, 2017, 12(2): 1-21.

[13] WU J, CHICLANA F, FUJITA H, et al. A visual interaction consensus model for social network group decision making with trust propagation[J]. Knowledge-Based Systems, 2017, 122(15):39-50.

[14] LI Z, SUN L, GENG Y, et al. Examining industrial structure changes and corresponding carbon emission reduction effect by combining input-output analysis and social network analysis: a comparison study of China and Japan[J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 162:61-70.

[15] 杨仲基,王宏起,王珊珊,等.基于动态网络方法的产业专利合作态势研究——以中国石墨烯产业为例[J].科技进步与对策,2018,35(9):59-65.

[16] JEE S J, SOHN S Y. Patent network based conjoint analysis for wearable device[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2015, 101(9): 338-346.

[17] 杨张博, 高山行. 生物技术产业集群技术网络演化研究——以波士顿和圣地亚哥为例[J]. 科学学研究, 2017,35(4):520-533.

[18] 高霞, 陈凯华. 基于SIPO专利的产学研合作模式及其合作网络结构演化研究——以ICT产业为例[J]. 科学学与科学技术管理, 2016,37(11):34-43.

[19] 韩增林,袁莹莹,彭飞. 东北地区装备制造业官产学创新合作网络发展演变[J]. 经济地理, 2018, 38(1): 103-111.

[20] 吕国庆, 曾刚, 顾娜娜. 基于地理邻近与社会邻近的创新网络动态演化分析——以我国装备制造业为例[J]. 中国软科学, 2014, 5(5):97-97.

[21] 陈瑾宇, 马丽仪, 陶秋燕, 等. 我国芯片产业专利合作网络的结构特性[J]. 科技管理研究, 2020, 40(8):102-111.

[22] XIE Y P, MAO Y Z, ZHANG H M. Analysis of influence of network structure, knowledge stock and absorptive capacity on network innovation achievements[J]. Energy Procedia, 2011(5): 2015-2019.

[23] HUNG C L. Social networks, technology ties, and gatekeeper functionality: implications for the performance management of R&D projects[J]. Research Policy, 2017, 46(1): 305-315.

[24] BURT R S. Structure holes: the social structure of competition[M]. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1992.

[25] WATTS D J. Networks, dynamics, and the small-world phenomenon[J]. American Journal of Sociology, 1999, 105(2): 493-527.

(责任编辑:王敬敏)