(1.广东财经大学 人工智能与数字经济产业学院,广东 佛山 528100;2.广东财经大学 经济学院,广东 广州 510320;3.暨南大学 经济学院,广东 广州 510632)

0 引言

创新是推动区域经济高质量发展、提高产业国际分工地位的第一动力。党的第十九届四中全会强调,要完善科技创新体制机制、加快建设创新型国家、强化国家战略科技力量。粤港澳大湾区作为国家打造国际科技创新中心的重要空间载体,拥有良好的创新资源禀赋、独特的创新活力、开放的创新环境、全球化的创新格局,以及深厚的区域科技创新协同合作基础,是我国创新发展的示范区域和创新体制改革的前沿阵地,也是世界区域创新的集聚点。然而与其它创新区域相比,粤港澳大湾区存在两种社会制度下行政体制不同、法律体系相异以及3个独立关税区的特殊情况,导致在粤港澳大湾区实现创新一体化与跨区域协同治理中存在复杂矛盾。因此,面对新一轮全球科技与产业革命的到来,深入探究粤港澳大湾区创新系统耦合协调的空间分布及网络特征,顺应了国家深化科技创新体制机制改革与湾区实现经济高质量发展的双向需求。

Cooke[1]最早在区域层面构建了分析区域创新与区域经济发展的理论框架,并从演化经济学角度提出区域创新系统概念。区域创新系统可概括为在特定经济区域由各类创新主体交织联系构成的组织结构与创新环境协调搭配、实现创新功能相互耦合的复杂区域创新网络[2]。近年来,中外学者结合研究区域、研究背景和研究目的,从不同维度划分区域创新系统子系统,但都肯定子系统在区域创新系统中的重要作用[3-5]。而在实证研究方面,学者们采用因子分析法、数据包络分析、灰色关联法、莫兰指数、空间计量对区域创新系统综合评价指标、投入与产出效率、发展阶段识别、空间自相关性、影响因素等方面进行深入探究[5-10]。随着学者们开始从复合系统耦合论视角思考区域创新系统结构,关于区域创新系统协调发展水平的评估逐渐成为新热点,目前主要聚焦两大方向:第一,考虑区域创新系统与其它系统的协调度,大多集中于探讨创新系统与经济发展、主导产业、城市功能等系统耦合协调发展的概念、作用机理、评价模型及空间分布特征[11-13];第二,从区域创新系统结构出发,评价区域创新系统内部子系统之间的协调发展水平。学者们从不同角度划分区域创新系统,并发现我国创新系统耦合协调度总体呈波动上升趋势,各地区域创新系统协调度存在异质性。Liu等[14]指出,我国各省域知识创新与技术创新的整体耦合度处于较高水平,并分析了驱动协调发展的影响因子;迟景明和李奇峰[15]以企业、高校、科研机构等创新主体为立足点,将区域创新系统划分为产学研子系统,研究表明,北京、江苏、广东和西藏、青海、海南分别成为我国产学研创新的引领区与滞后区;苏屹等[16]将区域创新系统分为创新子系统和创新支持子系统,各区域创新系统耦合度分布大致呈金字塔型,只有少数发达省市具备较高协同创新水平。

上述文献均为本文研究粤港澳大湾区创新空间结构及联系奠定了重要基础,但仍存在四方面不足:第一,当选取粤港澳大湾区作为研究样本时,由于香港和澳门的统计指标与内地不一致,在构建区域创新系统评价体系时或是只选取少量指标代表整体系统,或是只选取广东省的九市作为研究样本[17-18],难以在粤港澳大湾区的整体框架下系统构建区域创新系统评价体系;第二,在研究系统协同发展水平时普遍根据耦合协调度,将样本分类简单地表示为从“严重失调”到“优质协调”的聚类结果[19],这种分类方法的弊端是难以将各系统异质性充分反映在聚类结果上;第三,针对区域创新系统协调发展的研究主要侧重于国际或全国等宏观层面,针对粤港澳大湾区、京津冀地区、长三角经济带等科技创新表现较突出地区的研究略显不足,难以体现区域创新特色与区域内部创新差异[20];第四,在测度区域创新系统空间关联程度时,学者们通常采用莫兰指数、变异系数、基尼系数和NICH等统计指数,仅能衡量区域整体关联程度,其实质是将区域创新系统看作一个“黑箱”系统,无法描述每个节点在创新网络中的特殊地位[21]。

为提升粤港澳大湾区区域创新系统研究的学术增量,本文立足上述研究优势与不足,首先,在阐述区域创新系统耦合机理的基础上构建评价体系;其次,运用数理模型与地学空间方法阐释粤港澳大湾区创新质量和创新氛围耦合联动水平;最后,基于引力模型探究区域创新系统内部耦合协调度的空间分布结构。本文的主要贡献体现在:第一,在粤港澳大湾区的整体框架下构建更为全面的区域创新系统评价体系,以更精确地描绘创新氛围与创新质量的系统性特征;第二,创新性地利用Python的K-means聚类三维可视化分析实现对粤港澳大湾区各城市创新耦合协调发展水平的分组,将创新氛围与创新质量的系统异质性融入创新协同发展的聚类结果;第三,以粤港澳大湾区为研究对象,探究区域创新系统的耦合模式及空间结构,有助于推动粤港澳大湾区科技协同创新高质量发展,为我国其它创新区域发展提供启示;第四,在测度粤港澳大湾区区域创新系统耦合发展整体空间结构的基础上,利用复杂网络理论描述创新网络中各城市的独特地位和特殊作用,探究区域创新系统内部耦合协调的空间结构特征以及城市间耦合协调的空间联结方式,揭示区域创新的“黑箱”系统。

1 区域创新系统耦合机理

区域创新系统耦合协调是指在政府宏观政策的指导下,高校、企业等创新主体在保障自身创新独立性的基础上积极参与协同,合作创造新信息、新技术、新知识,而中介机构利用自身的人才、资金等资源,通过横向或纵向等多种联结方式,促使创新成果、创新禀赋在区域创新系统内流动,为创新主体提供服务。本文从复合系统耦合论视角出发,将区域创新系统划分为创新氛围和创新质量两个方面。其中,创新氛围反映地区创新发展的外部环境条件,创新质量则反映地区转换和利用创新资源的水平,二者相辅相成、相互促进,共同影响粤港澳大湾区创新水平。即各创新主体充分利用区域创新系统的有机生态环境,通过耦合协调,强化系统内部创新网络联系,使创新质量子系统与创新氛围子系统在协同演进中达到良性适配、互促共进、系统有序。

创新质量是创新氛围的主要推动力量,创新氛围是创新质量的重要条件支撑,两者相互作用,产生协同效应,使整体功能大于两系统独立运行下的功能之和。一方面,创新质量承担着培育创新人才、研究技术知识等功能,驱动创新氛围中的技术迭代升级与产业结构优化,激发科技创新的溢出效应与扩散效应,加速信息、技术、知识、人才、资本等创新要素在区域创新系统内流转,从而提高创新氛围的整体空间水平;另一方面,创新氛围为创新质量提供资本要素配置与优惠政策扶持,有效降低创新主体的制度门槛与交流成本,为创新质量的实现提供必要保障。例如创新风投资本的注入不仅能分散研发风险,降低创新成本,还能刺激创新项目实现商业化以及产业化[22],产生经济效益。同时,创新氛围是新知识、新技术绝佳的实践场所,创新氛围运作效率提高的正反馈是检验和改良创新成果的必要依据,从而反向促进创新质量提升。

粤港澳大湾区区域创新系统已形成区位分工专业化的创新集聚体,创新质量与创新氛围耦合协调的空间异质性会促使区域内产生空间集聚与溢出效应,驱动人流、物流、资金流和信息流等在不同城市间流转。创新要素基于地理邻近在城市间传导和流通,是城市间产生创新空间联系的主要动因。区域创新系统中的城市基于创新要素的差异性,与其它城市产生创新交流与合作,而城市间的协同创新合作强度也会随着空间交易成本提高而衰减。创新发生地产生的新技术和新知识也会从创新高地逐渐扩散到区域内其它城市,在整体上形成创新质量与创新氛围耦合协调、城市间协同发展的开放型创新网络。

2 研究设计

2.1 区域创新系统指标体系构建

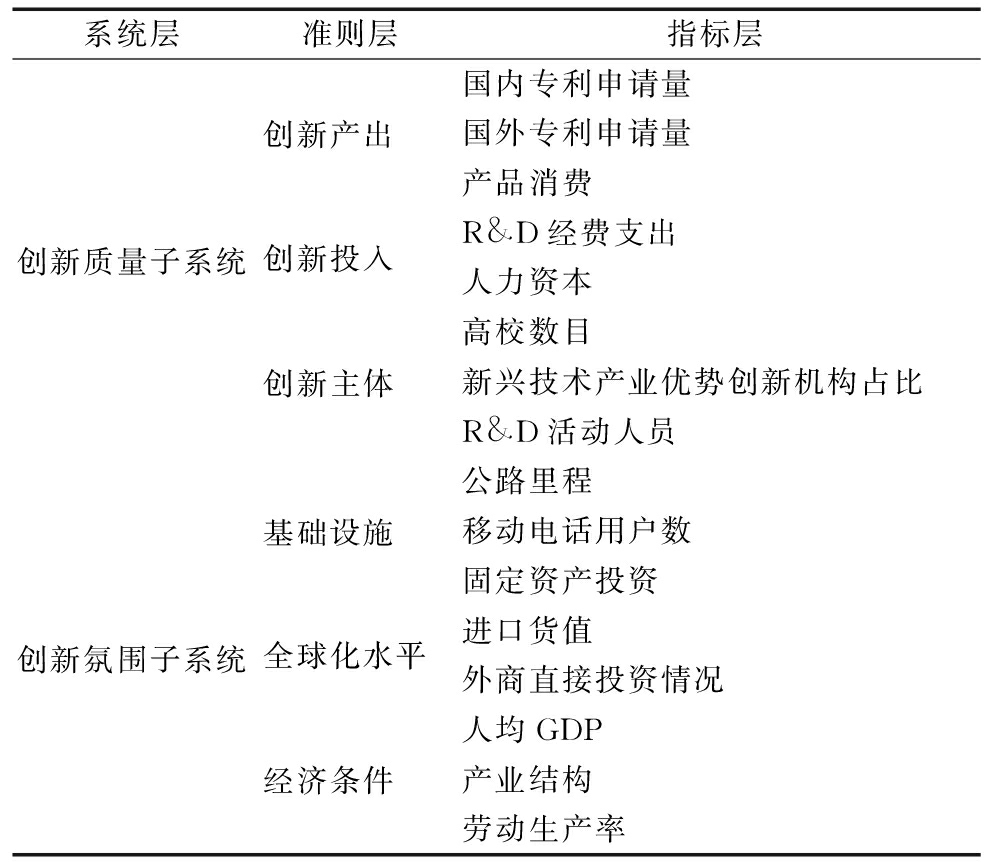

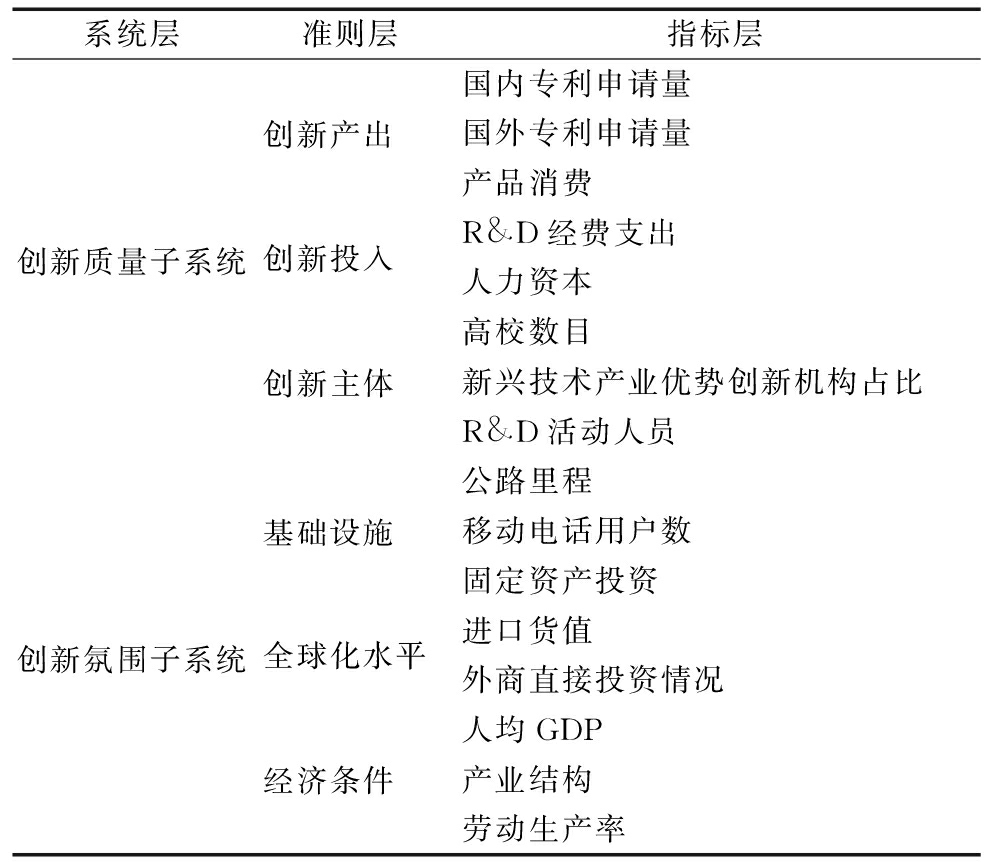

本文结合粤港澳大湾区创新情况,遵照代表性、系统性、可操作性、有效性原则[23],从系统层、准则层和指标层提炼评价指标,试图构建全面反映粤港澳大湾区创新质量与创新氛围耦合协调发展水平的创新能力评价体系,如表1所示。

2.2 研究方法

2.2.1 熵权TOPSIS模型

将熵权法与TOPSIS法相结合,突破了传统TOPSIS法无法表现各指标权重相对重要性的弊端[24],能够更加准确地综合评价粤港澳大湾区各城市创新能力。具体步骤如下[25]:

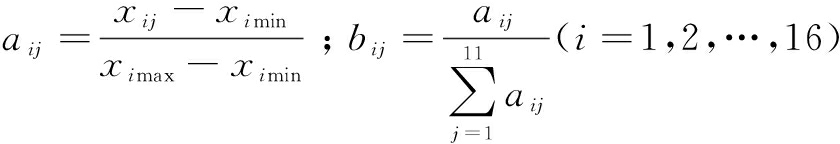

第一步,构建原始数据矩阵X=(xij)n×m,并进行标准化和归一化处理。

表1 粤港澳大湾区区域创新系统评价指标体系

系统层准则层指标层创新质量子系统创新产出国内专利申请量国外专利申请量产品消费创新投入R&D经费支出人力资本创新主体高校数目新兴技术产业优势创新机构占比R&D活动人员创新氛围子系统基础设施公路里程移动电话用户数固定资产投资全球化水平进口货值外商直接投资情况经济条件人均GDP产业结构劳动生产率

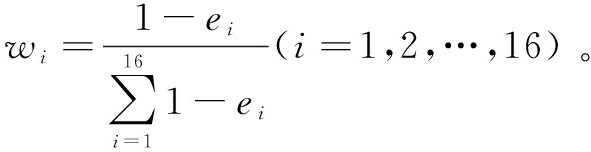

第二步,测算各指标熵值 与熵权权重

与熵权权重

第三步,利用A=(aij)n×m构建正负理想解向量。

A+=(max{a11,a12,…,a1m},max{a21,a22,…,a2m},…,max{an1,an2,…,anm})=(A1+,A2+,…,An+)

A-=(min{a11,a12,…,a1m},min{a21,a22,…,a2m},…,min{an1,an2,…,anm})=(A1-,A2-,…,An-)

第四步,计算正负理想解的加权欧氏距离。

第五步,计算最优方案的接近度 的数值越接近1,说明该城市创新氛围(质量)越接近理想值。

的数值越接近1,说明该城市创新氛围(质量)越接近理想值。

2.2.2 耦合协调模型

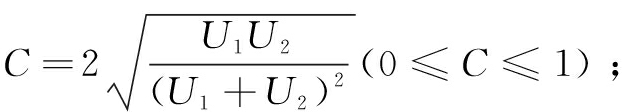

引入耦合协调度,量化分析创新质量与创新氛围的相互影响,具体计算公式如下[26]:

耦合度 综合调和指数T=aU1+bU2(a=b=0.5),耦合协调度

综合调和指数T=aU1+bU2(a=b=0.5),耦合协调度

2.2.3 社会网络分析法

为了分析社会中不同网络节点的属性信息,度量节点在网络中的空间结构特征,自20世纪40年代始学者们开始利用社会网络分析法研究网络节点的相对重要程度[27]。

Burt[28]的结构洞理论对社会网络的结构性分析进行了有益补充,他认为,结构洞衡量了网络中两个节点间的非冗余关系,节点跨越的结构洞越多,就越具备信息优势与控制优势。本文采用Burt结构洞指数,具体包括4个指标:①有效规模,衡量节点在网络中的非冗余因素;②效率,以节点自身网络的实际规模除以有效规模所得;③限制度,描述网络中其它节点对其的约束情况;④等级度,刻画集中在一个节点的约束程度[29]。

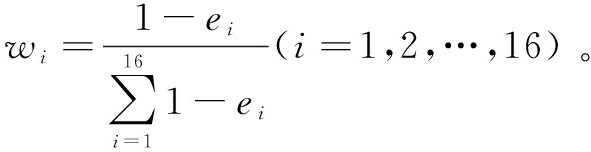

2.2.4 空间相关性

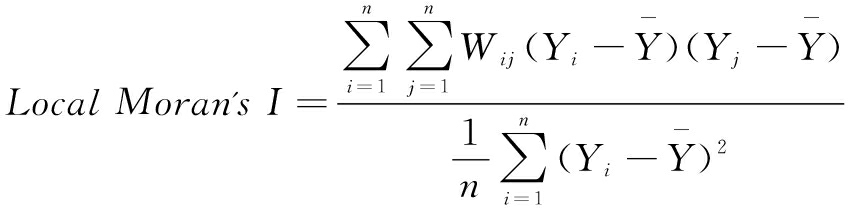

空间自相关是通过要素间的相关关系反映空间要素的集聚程度,按不同研究目的可划分为全局空间关联分析和局部空间关联分析[30]。本文利用Global Moran's I和Local Moran's I测度粤港澳大湾区耦合协调度的总体空间相关性以及湾区内部的异质性,具体步骤如下:

式中, 和S分别为耦合协调度的均值与标准差,n为粤港澳大湾区城市数量,Wij为空间权重矩阵。

和S分别为耦合协调度的均值与标准差,n为粤港澳大湾区城市数量,Wij为空间权重矩阵。

2.2.5 空间联系引力模型

本文采用引力模型构建空间关联矩阵,探讨粤港澳大湾区创新网络中城市耦合协调度的空间联系与整体网络的空间结构特征。参考徐维祥等[13]基于引力模型构造耦合协调空间关联矩阵的方法,具体公式如下:

式中,Rij为空间联系强度,Ei(j)为城市i(j)的耦合协调度,tij(单位:分钟)为基于空间可达性计算的两两城市间最短时间距离。相对传统引力模型采用欧氏空间距离时不考虑地形地貌的局限,采用时间距离优化了粤港澳大湾区城市间联系强度的计算方法[31]。由上可知,耦合协调度越大,时间距离越小,城市间的空间联系强度越大

由于徐维祥等[13]只是简单地把引力常数k设为1,没有考虑到城市空间联系强度的非对称性和有向性。基于此,本文使用城市耦合协调度占两城市耦合协调度总和之比来修正引力常数kij,以此重构空间关联矩阵,具体公式如下:

2.3 数据来源与处理

珠三角九市的统计数据来自《广东统计年鉴(2019)》《广东社会统计年鉴(2019)》以及各地市年鉴;港澳数据来自《中国统计年鉴(2019)》《香港统计年鉴(2019)》《澳门统计年鉴(2019)》以及港澳政府统计处的官方数据。此外,国内外专利申请量与新兴技术产业优势创新机构数占比数据分别来自中国专利局、世界知识产权组织以及《粤港澳大湾区协同创新发展报告(2019)》。

3 粤港澳大湾区耦合协调度空间分布特征

3.1 区域创新系统综合评价

根据各指标熵权重并结合TOPSIS法,计算出各指标得分,将粤港澳大湾区11个城市的创新质量、创新氛围得分分别加总得到区域创新系统的综合得分,并利用ArcGIS软件进行空间可视化表达,如图2所示。

不难发现,粤港澳大湾区创新氛围评价值的分布较均衡,呈现为港、澳、广、深多中心联动发展态势。从创新质量看,仅有广州、深圳能高效转换和利用创新资源,创新集聚效应凸显。从整体看,粤港澳大湾区创新综合得分的区域异质性较显著,“核心—边缘”空间分布格局显著,呈现为以广州、深圳、香港为中线核心向周围城市辐射创新影响的发展模式。

3.2 创新氛围与创新质量的耦合协调水平

3.2.1 耦合协调度计算与趋势面表达

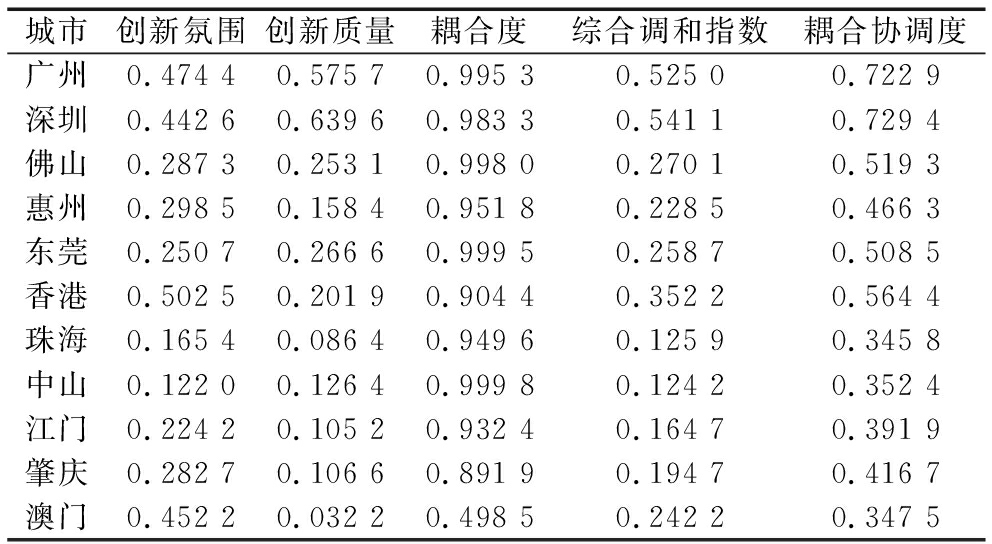

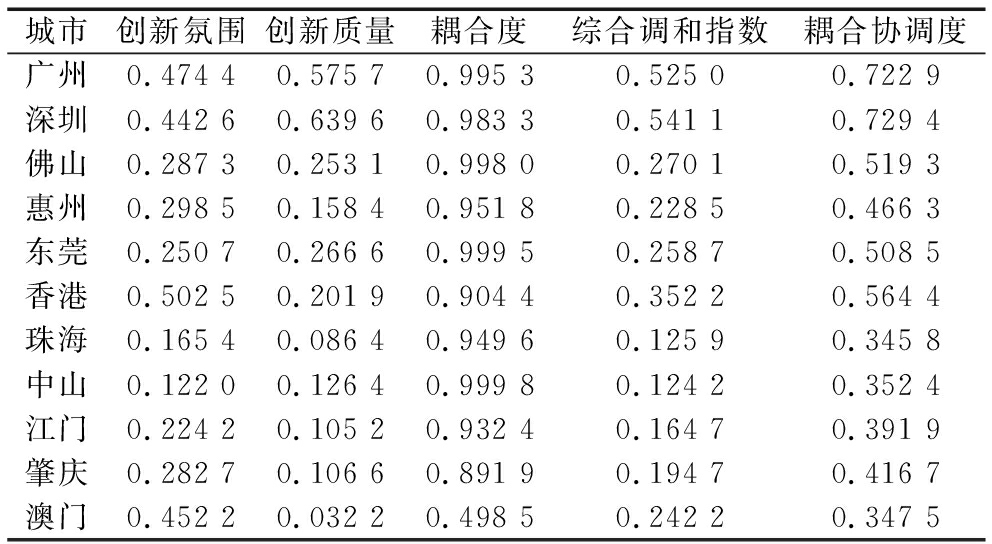

在前文基础上,利用耦合协调度模型分别求出耦合度、综合调和指数及耦合协调度,探究粤港澳大湾区创新氛围与创新质量的耦合协调关系,结果如表2所示。从耦合度看,广州、中山、东莞、佛山和深圳的耦合度分别位居前五,创新氛围与创新质量相互促进,具有积极的耦合发展关系,因此城市能更好地发挥创新潜能;惠州、珠海、江门和香港紧随其后,也具有较高的耦合度;澳门的耦合度为0.4985,远低于平均水平,说明澳门的创新质量发展远滞后于创新氛围发展,存在明显的发展错位现象,不利于城市长远发展。

表2 粤港澳大湾区创新氛围与创新质量的耦合协调度

城市创新氛围创新质量耦合度综合调和指数耦合协调度广州0.474 40.575 70.995 30.525 00.722 9深圳0.442 60.639 60.983 30.541 10.729 4佛山0.287 30.253 10.998 00.270 10.519 3惠州0.298 50.158 40.951 80.228 50.466 3东莞0.250 70.266 60.999 50.258 70.508 5香港0.502 50.201 90.904 40.352 20.564 4珠海0.165 40.086 40.949 60.125 90.345 8中山0.122 00.126 40.999 80.124 20.352 4江门0.224 20.105 20.932 40.164 70.391 9肇庆0.282 70.106 60.891 90.194 70.416 7澳门0.452 20.032 20.498 50.242 20.347 5

为了避免对比分析中由于两系统评分值都较低且非常接近时带来系统耦合度虚高的评价结果,本文通过计算耦合协调度予以修正。

具体来看,中山的耦合协调度排名大幅下降,较低的综合调和指数修正了虚高的耦合度,使结果更加客观;深圳和香港的耦合协调度排名有较大提升,说明深圳和香港具备较好的创新氛围与创新质量基础,拥有较高的综合调和指数得分,因此两个系统间的耦合协调效应较理想;广州和深圳的耦合协调度远高平均水平,说明广州和深圳不仅在创新氛围与创新质量上均具备较高水平,且两系统间呈现出有序的螺旋式优化状态,从而能够更充分地发挥城市创新增长极作用,进而带动周边区域创新能力提升;珠海、中山、江门、肇庆、澳门等城市的耦合协调度较低,表明两个系统间的耦合协调效应较弱,创新质量与创新氛围未能形成良性互动发展机制。值得注意的是,虽然经过综合调和指数的修正,澳门的耦合协调度与其它城市的差距不大,但依旧存在创新氛围与创新质量发展严重错位的现实困境。因此,如何将其丰富的创新资源转化为贴合内地经济发展需求的创新质量是需要深思的问题。

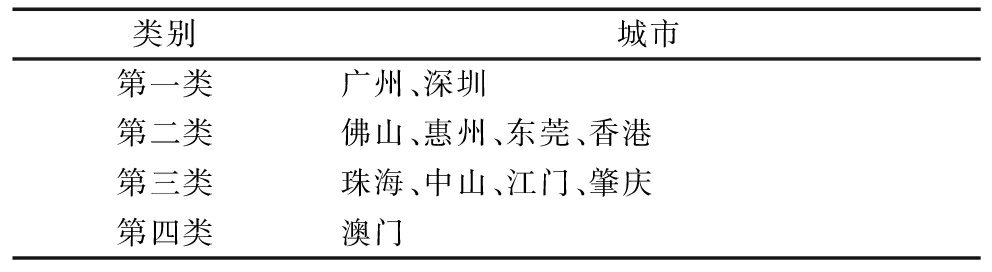

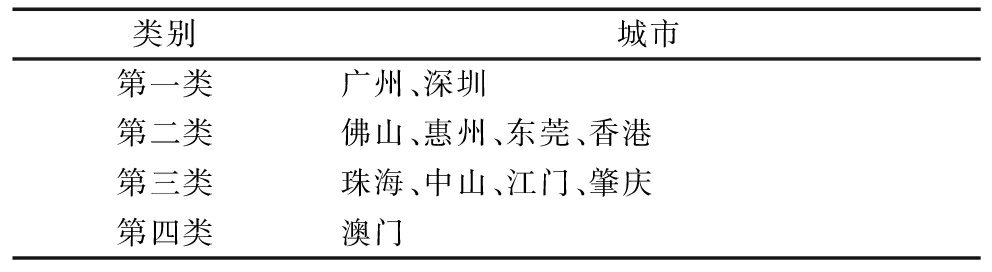

3.2.2 K-means聚类分析

本文尝试利用python工具,基于创新氛围、创新质量和耦合协调度三维聚类尺度对粤港澳大湾区11个城市进行4簇的K-means聚类分析。在多元统计分析中,K-means聚类分析是在无监督学习下常用的数据归类分析方法。其基本思路是在样本集中随机取K个元素作为K组簇的中心,以距离作为相似性的衡量基准,通过反复迭代,重新计算K组簇的中心,以此挖掘数据中的隐含信息,寻求最佳结果[32]。K-means聚类分析结果见表3。

表3 K-means聚类分析结果

类别城市第一类广州、深圳第二类佛山、惠州、东莞、香港第三类珠海、中山、江门、肇庆第四类澳门

由结果可得,广州和深圳为第一类,3个聚类尺度的结果皆远超其它城市,在K-means聚类三维可视化分析图中的距离也极为接近,是粤港澳大湾区两个强有力的创新增长极。除广、深外,其余城市的创新质量发展普遍滞后于创新氛围发展,体现了大部分城市在创新质量转化效率与创新氛围投入水平上都存在不同程度的错位现象。第二类与第三类都具备较强的创新能力与创新比较优势,城市间的创新氛围与创新质量评分并没有较大差距,但通过聚类结果可以发现,第二类城市的耦合协调度更高,说明要实现城市创新能力的进一步提升,必须注重城市创新氛围与创新质量的耦合协调发展。在城市创新氛围与创新质量的协同发展进程中,需注重强化二者的融合共生、迭代加速机制,在不断的互动适配中促进彼此发展。澳门作为第四类城市,其创新能力发展路径迥异于粤港澳大湾区的其它城市,以博彩业为重心的发展模式挤压了其它行业发展,抑制了创新能力形成。澳门若想摆脱创新质量不足的困境,必须适度优化产业结构,合理利用现有创新要素与平台,促进创新氛围转化为创新资源投入,提升创新驱动经济发展的实效。但从另一角度看,涉及博彩业等不被内地法律认可的技术创新无法体现在国家知识产权局的专利申请数据上,有可能在一定程度上低估澳门创新质量。

3.3 耦合协调度空间自相关性分析

利用GeoDa软件探究粤港澳大湾区耦合协调度的空间自相关性。经过999次空间排列运算,粤港澳大湾区的Global Moran's I约为0.308,P=0.049在5%的水平下显著,具有统计学意义,说明粤港澳大湾区创新能力的耦合协调度在全局上存在正向空间依赖性,表现出显著的空间集聚特征。

耦合协调度的全局空间自相关性会掩盖局部空间差异特征,因此本文在粤港澳大湾区耦合协调度存在全局空间正相关性的基础上,进一步采用局部空间自相关分析考察各城市耦合协调度的空间集聚状态。

图3的LISA集聚图可以直观地反映粤港澳大湾区相邻城市的正(负)相关性以及显著水平,不显著城市的空间极化特征不明显。由区域显著性可知,东莞为H-H聚集区,其北邻广州,拥有巨大的制造业需求市场,南接深圳,能吸纳到新兴制造业高端创新技术扩散,区位辐射带动效应强,有益于发展跨区域协作的现代化产业体系。东莞将以建设广东省制造业供给侧结构性改革创新试验区为契机,寻求创新质量提升和创新氛围改善,使耦合协调度进一步提升。而与东莞相邻的惠州处于L-H集聚区,虽能直接受惠于邻近城市的创新扩散效应,但自身发展仍旧缓慢,在一定程度上表现出具有空间负相关性的区域回流效应,若不改变和创新发展模式,存在被“孤立化”的风险。与之相对应,珠海位于耦合协调度低值集聚区域,周边的江门、中山和澳门的创新竞争力相比其它城市较弱,需尽快发掘城市发展的核心竞争力,促进粤港澳大湾区各城市功能的异质化发展,并与核心城市建立稳定的创新协作关系。

4 粤港澳大湾区耦合协调空间联系分析

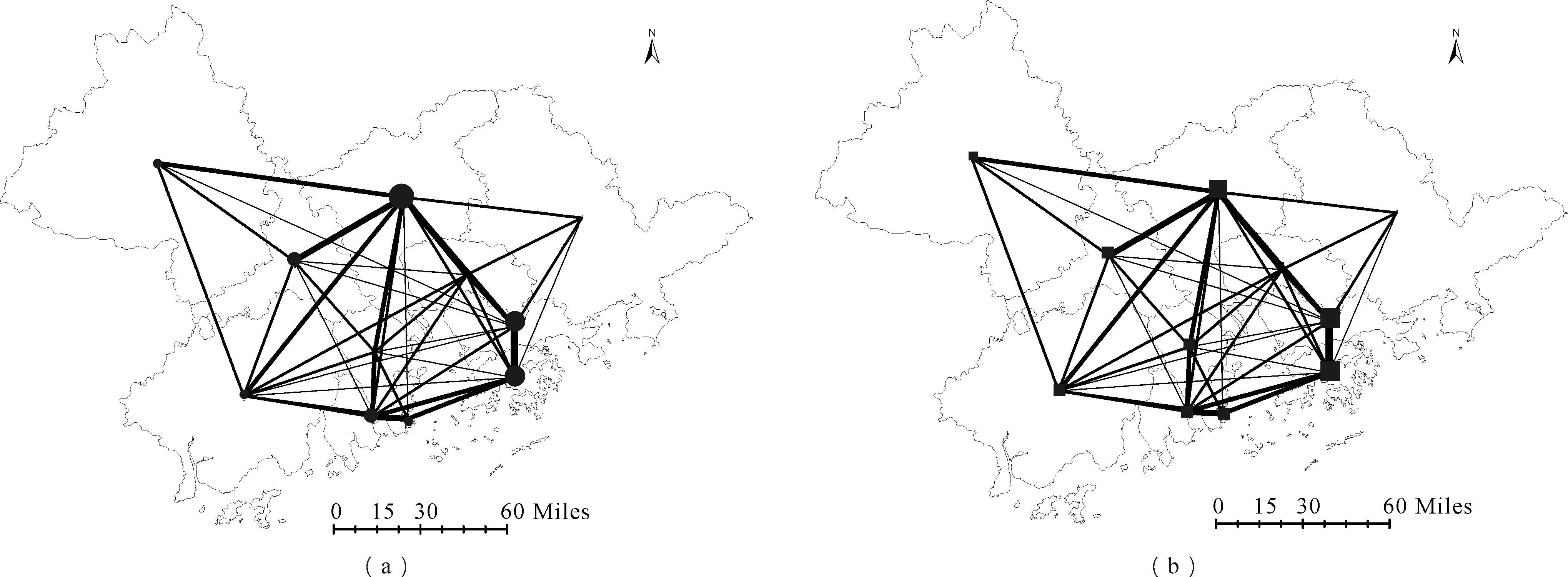

4.1 基于耦合协调联系的创新网络特征

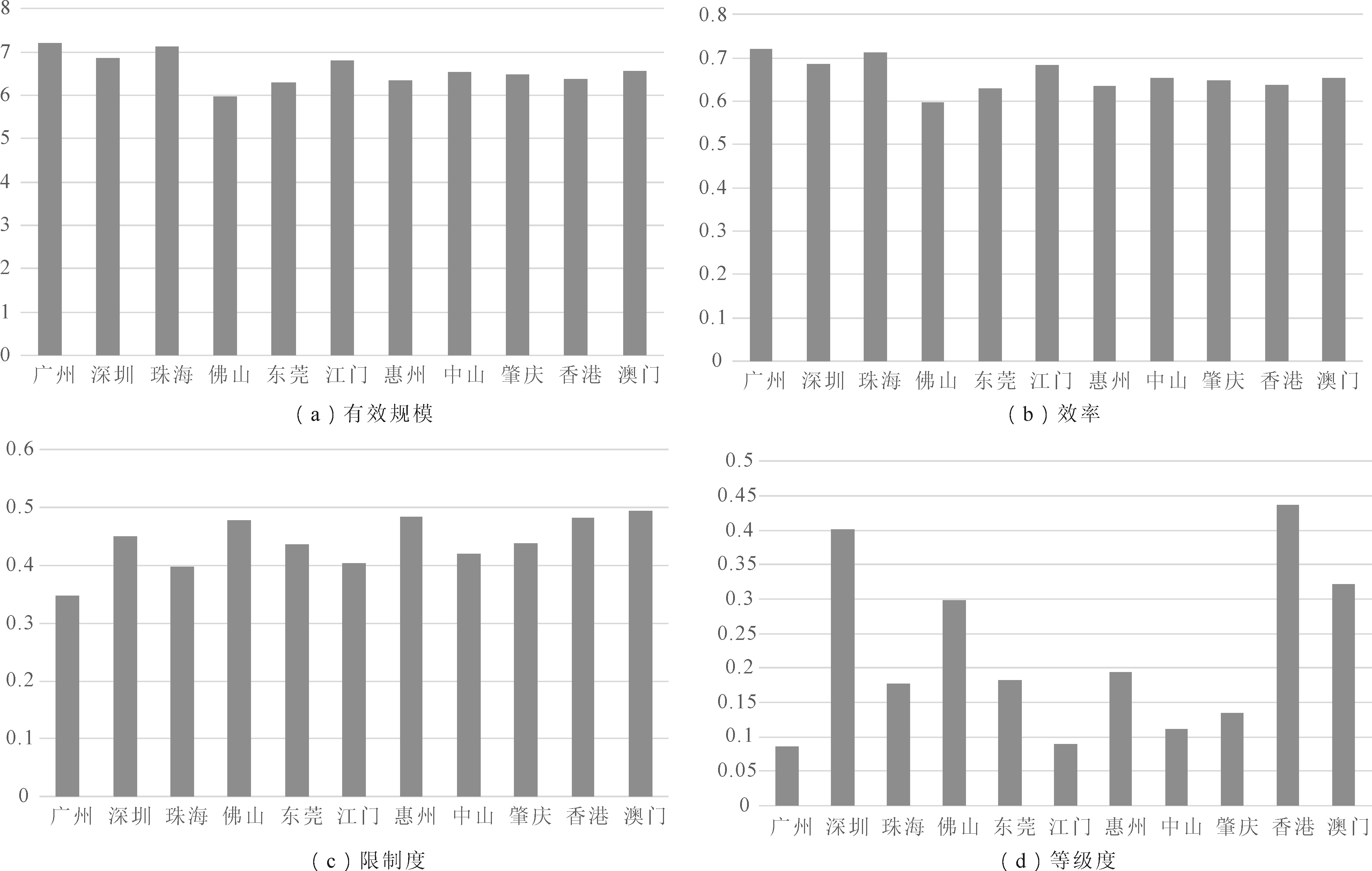

Global Moran's I和Local Moran's I虽然能描述粤港澳大湾区耦合协调度全局与局部的集聚状态,但是难以反映各城市之间的相互影响以及在整体网络中的具体定位与角色[33]。为了更直观地展现粤港澳大湾区创新质量与创新氛围耦合协调联系的空间结构特征,揭示区域创新的“黑箱”系统,本文将空间关联矩阵导入Ucinet软件进行计算分析,利用ArcGIS绘制可视化的创新网络结构,结果如图4所示。网络中各节点代表相应城市,节点间线段的粗细与方向描述城市间耦合协调联系的强弱及方向,同时,分别以度数中心度与特征向量中心度的数值为权重,对各节点赋值。其中,图4(a)和图4(b)分别表示度数中心度与特征向量中心度的赋值结构,节点大小表示数值大小。

从整体网络结构看,粤港澳大湾区已形成联系紧密的环形网络结构,联系强度呈现中轴核心区强、外围边缘区弱的分布格局。可以看出,网络中高联系强度城市对分别为广州—佛山、广州—东莞、深圳—香港和珠海—澳门。不难发现,这些城市组合不仅皆处于中轴核心区且彼此相邻,而且拥有深厚的历史合作基础,同时,也说明粤港澳大湾区创新网络中存在显著的空间交易效应,即存在地理学第一定律的空间摩擦扩散效应。这是因为地理位置相近的城市在人才交流互动、技术知识吸纳共享、资本投资互联互通等方面享受到更多便利性与快捷性,这些区位优势促进了创新耦合协调发展的合作与联系。此外,在高联系强度组合中,广州、佛山、东莞、深圳、香港的耦合协调度都较高,而珠海和澳门的耦合协调度较低,意味着创新网络中的同配性现象显著,节点更倾向于与自身相似的节点联结。由于网络中的异质性联结较少,因此存在节点联结方式固化、合作路径僵化的风险[34]。

从节点中心度看,广州、深圳、香港的中心度远高于其它城市,在创新网络内的中心地位凸显,其通过扩散效应对周围城市产生正向创新辐射,带动区域整体创新能力提升,使整体网络呈现出多核心联动发展态势,印证了相关学者关于“香港不会被边缘化”的观点[35]。度数中心度描述了一个城市被其它城市依赖的程度,即与其它城市直接联系的状况;而特征向量中心度衡量了一个城市与其它城市的联系质量,并取决于周边城市的重要程度。从度数中心度看,广州对网络创新资源以及合作关系有绝对掌控力,说明广州作为粤港澳大湾区的政治中心,可以有效协调和处理好城市间关系,是促进跨区域协同创新合作的“桥梁”。从特征向量中心度看,广州的中心地位稍弱于深圳与香港,说明香港和深圳占据区位地理优势,产生良性创新互动,“强强联合”促进彼此创新能力增强。自2017年起,深圳—香港创新集群已成为全球第二大创新集聚群,为粤港澳大湾区打造国际科技创新中心打下坚实基础。2020年9月2日,深港穗首次合体,说明粤港澳大湾区的跨区域创新合作更为密切,深圳的科技创新资源、香港的金融创新资源、广州的基础设施资源,以及其它城市的制造业资源得到进一步整合,逐步形成分工明确的区域创新联动格局。值得注意的是,在创新网络中肇庆与惠州的度数中心度、特征向量中心度皆最低。这两个城市不仅处于创新网络的边缘地带,而且与其它城市的联系强度也较弱,存在被孤立的风险,需要在区域创新合作与技术援助中予以重点关注。

4.2 结构洞分析

本文利用Ucinet软件计算的Burt结构洞指数,探讨粤港澳大湾区创新能力耦合协调空间结构中每个城市的结构洞情况,结果如图5所示。广州和珠海在有效规模、效率两个指标排名上都名列前茅,说明广州和珠海拥有结构洞优势,受益的网络资源与权利更多、更大。广州是粤港澳大湾区的“创新大脑”,汇聚了湾区主要的科研院所与高校并引领湾区创新发展大方向。珠海在港珠澳大桥通车后成为珠三角与港澳同时陆路相连的唯一接口,此外珠海是重要的口岸城市,占据独特的地理区位优势。虽然深圳和香港的创新能力较突出,但它们的有效规模和效率水平并不占优,说明深圳、香港与其它城市的联系还存在冗余,需进一步深化与其它城市的创新合作。从限制度角度来说,广州的限制度最小,最能保持自身发展的独立性,而香港、澳门、惠州和佛山的限制度均较高,说明其创新能力的提升比较依赖于与周边城市的协同合作。从等级度的角度来说,深圳和香港的等级度最高,结合创新网络空间结构图可知,深圳与香港的约束程度在很大程度上集中于彼此,二者的相互依赖性较强。

由于限制度最能反映节点在网络内运用结构洞的能力[36],因此可以考察两两城市间创新能力耦合协调联系的二元约束情况,如表4所示。从纵向看,广州在粤港澳大湾区中的辐射范围最广,对佛山、东莞、江门、惠州、中山、肇庆有着较强约束,均达到9%以上的限制水平,其中,邻近的佛山和东莞受其约束最大,说明佛山和东莞的创新氛围与创新质量提升在很大程度上受限于广州的扩散作用,同时也印证了创新网络中空间交易成本的存在。作为粤港澳大湾区城市群的中心,广州需牢牢把握区域创新能力发展的整体方向,统筹协调各城市间的协同合作,促使区域创新水平均衡化提升。从横向看,在所有二元约束中,香港受深圳的约束最大,达到0.32,而深圳受香港的约束也达到了0.28,说明香港与深圳的创新能力提升无法离开彼此,分别受到对方32%与28%的限制。香港拥有世界一流的科技创新人才与金融体系,而深圳拥有国内领先的高端技术产业链,两者相辅相成、相互依托,通过集群合作发展共促创新能力提升。而广州和深圳作为粤港澳大湾区中最突出的“两极”,它们之间相互约束的水平仅为0.05,说明两个城市的创新合作联系仍未达到最佳水平,在技术人才吸引、高新企业入驻等创新资源禀赋的争夺上存在一定竞争,需在多方面加强和深化协同合作,从城市创新能力的竞合发展转变为融合发展。值得注意的是,肇庆和惠州的创新能力提升不同程度地受到其它城市的约束,但未对外界产生任何影响,说明肇庆和惠州在粤港澳大湾区创新网络的分工格局中处于弱势地位,呈现单纯接收外界创新外溢和辐射的状态。对于高附加值的现代服务产业,不可避免地会由于虹吸效应集聚于核心城市,从而弱化中小城市产业结构的合理性。因此,粤港澳大湾区的中小城市要想实现创新发展、转型升级,亟需形成异质性的城市群分工与布局,在充分吸收核心城市科研技术和设计能力外溢的基础上,提高产品在品牌价值、企业文化、全球化服务等高附加值方面的行业竞争力,从而以消费升级和产业结构优化培育粤港澳大湾区中小城市创新能力发展的新动能。

表4 粤港澳大湾区城市间创新能力耦合协调联系的二元约束情况

广州深圳珠海佛山东莞江门惠州中山肇庆香港澳门广州0.000.050.030.080.060.030.010.020.010.030.01深圳0.050.000.020.010.040.010.010.010.000.280.01珠海0.050.040.000.010.020.030.000.050.010.070.14佛山0.260.030.030.000.040.040.010.020.020.020.01东莞0.160.090.020.030.000.020.020.020.010.050.01江门0.110.040.060.050.030.000.000.040.020.030.02惠州0.120.140.020.020.080.010.000.010.010.070.01中山0.090.040.100.020.030.040.000.000.010.040.04肇庆0.150.040.030.060.030.060.010.020.000.020.01香港0.030.320.050.010.020.010.010.010.000.000.03澳门0.030.040.260.010.010.020.000.030.000.080.00

5 结论与建议

5.1 研究结论

本文基于复杂网络理论与地学空间方法,构建区域创新系统评价体系,通过熵权TOPSIS法、耦合协调模型、社会网络分析法,探讨创新质量与创新氛围耦合协调的空间结构特征及驱动因素,得到以下结论:①粤港澳大湾区区域创新系统综合得分的区间数量较均衡,且综合得分的空间分布呈现“中轴高—四围偏低”的结构特征;②从耦合协调度看,广州与深圳的创新质量和创新氛围不仅具备较好基础,且存在良性互动的正反馈机制,能更好地发挥创新辐射和扩散作用,推动粤港澳大湾区创新能力整体提升;③从K-means聚类分析结果看,澳门由于创新氛围与创新质量发展存在严重错位,被单独分为一类,需大力提高创新质量中的成果转化效率;④耦合协调度具有显著的空间集聚性,各城市的局部空间关联模式分异明显,其中,东莞、惠州、珠海具有显著的空间极化特征;⑤粤港澳大湾区已形成联系紧密的环形创新网络结构,网络中存在显著的空间交易成本和同配性特征,节点城市更倾向于与空间距离短、城市属性相近的节点城市形成更为密切的创新联系;⑥从中心度和结构洞两个方面看,广州是粤港澳大湾区的“创新大脑”,对创新网络中的资源与联系具备绝对掌控力,能够有效协调各城市创新合作,而深圳和香港是创新联系最为紧密的创新集聚体,两者互为依托,共同促进创新能力提升,肇庆与惠州在创新网络中处于弱势地位,有被边缘化、孤立化风险。

5.2 政策建议

开展粤港澳大湾区区域创新系统耦合协调的空间结构及联系研究有助于从整体上为粤港澳大湾区科技协同创新发展提供启示。基于以上分析,本文提出以下建议:

(1)继续贯彻极点带动、轴带支撑的粤港澳大湾区发展思路,立足于“广深港澳科技创新走廊”,大力发挥广州、深圳、香港等创新增长极的带头引领作用,积极发挥创新的辐射与扩散效应。从多领域、全方位强化广深港澳与周边城市的互联互通,深化城市间异质性创新合作,通过定向跨区域协同创新合作带动粤港澳大湾区整体创新水平提升,从而优化区域创新的空间结构韧性与创新动能,实现区域创新系统的良性互动发展。

(2)正视澳门创新发展错位的现象,进一步提升港澳创新氛围转化为创新质量的效率,通过贴合粤港澳大湾区建设的国家战略激发港澳创新发展的新魄力。港澳需充分发挥比较优势,将自身金融体系和科技人才优势服务于国家“一带一路”倡议的实体产业建设,积极引导港澳的创新导向更加贴合内地发展需要,加强科技创新园区的合作建设,鼓励国内化、本土化专利申请。通过促进内地经济飞速发展带动港澳劳动生产率提高和经济活力重塑,优化粤港澳大湾区科技协同创新发展模式。

(3)从整体区域平衡性出发,构建核心城市与以珠海为中心的低值集聚区稳定的创新联结,重点帮扶边缘城市挖掘自身发展优势,突破低值区域的锁定效应。在充分考察边缘城市所处生态位及科技协同创新发展中各种前后向关联效应的基础上,强化边缘城市的区域错位优势,优化协同创新布局中的产业分工,避免在科技协同创新建设中出现边缘城市产业布局同质化、同构性发展。

(4)以交通基础设施的“强联系”搭配政策体制的“软对接”,共促粤港澳大湾区创新网络耦合协调发展。完善粤港澳综合交通体系建设,降低空间交易成本,为跨区域创新联系提供基础支撑;引导富余的社会资本参与城市建设,积极助力粤港澳大湾区“一小时生活圈”建设,以更加完善的基础设施条件缩短各城市时空距离,促进创新要素在粤港澳大湾区互联互通。同时,通过构建完善的跨区域协同创新法律与产权保护制度,降低隐性空间交易成本,积极改善港澳立法体系的行政效率,降低与内地创新合作的制度性障碍。

参考文献:

[1] COOKEP.Regional innovation systems: competitive regulation in the new Europe[J]Geoforum,1992,23(3):365-382

[2] 黄志亮.区域创新系统理论及其应用研究述评[J].当代经济研究,2008(8):21-25.

[3] ERKKO AUTIO. Evaluation of RTD in regional systems of innovation. 1998, 6(2):131-140.

[4] 黄鲁成.关于区域创新系统研究内容的探讨[J].科研管理,2000(2):43-48.

[5] HELGE SVARE,ANNE HAUGEN GAUSDAL.Strengthening regional innovation through network-based innovation brokering[J]. Entrepreneurship & Regional Development, 2015, 27(9-10) : 619-643.

[6] IGOR N DUBINA, et al. On the assessment of regional intellectual and innovation activities based on measurement theory methods and panel data regression analysis[J]. Int. J. of Business and Globalisation, 2019, 22(4) : 655-680.

[7] AVILÉS-SACOTO S V,COOK W D,GÜEMES-CASTORENA D, et al. Modelling efficiency in regional innovation systems: a two-stage data envelopment analysis problem with shared outputs within groups of decision-making units[J]. European Journal of Operational Research, 2020, 287(2) : 572-582.

[8] 王利军,胡树华,解佳龙,等.基于“四三结构”的中国区域创新系统发展阶段识别研究[J].中国科技论坛,2016(6):11-17.

[9] 齐昕,刘家树.基于加权复杂网络的我国区域创新系统集聚特征研究[J].科技进步与对策,2015,32(13):47-51.

[10] LV KANGJUAN,CHENG YU,WANG YOUSEN.Does regional innovation system efficiency facilitate energy-related carbon dioxide intensity reduction in China[J]. Environment, Development and Sustainability,2020,23(1):789-813.

[11] 朱李鸣.区域经济与科技协调发展水平的评价指标体系研究[J].数量经济技术经济研究,2000(8):7-9.

[12] 马永红,王展昭.区域创新系统与区域主导产业互动的机理及绩效评价研究[J].软科学,2014,28(5):79-83.

[13] 徐维祥,张凌燕,刘程军,等.城市功能与区域创新耦合协调的空间联系研究——以长江经济带107个城市为实证[J].地理科学,2017,37(11):1659-1667.

[14] WEI-WEI LIU ,RU SUN , QIAN LI. Measurement of coupling degree between regional knowledge innovation and technological innovation: an empirical analysis based on provincial panel data in China during 2010-2014[J]. Journal of Interdisciplinary Mathematics, 2017, 20(1): 125-139.

[15] 迟景明,李奇峰.我国区域产学研创新系统耦合协调度评价及时空特征分析[J].国家教育行政学院学报,2020(3):15-25.

[16] 陈伟,冯志军,康鑫,田世海.区域创新系统的协调发展测度与评价研究——基于二象对偶理论的视角[J].科学学研究,2011,29(2):306-313.

[17] 谭晓丽.粤港澳大湾区九地市区域创新生态系统构建及评价[J].现代经济信息,2019(14):472-474.

[18] 韩兆洲,操咏慧,方泽润.区域创新水平综合评价及空间相关性研究——以粤港澳大湾区为例[J].统计与决策,2019,35(23):128-133.

[19] 刘丹丽,汪侠,吴小根,等.全球贫困国家旅游竞争力与经济发展的耦合协调度及时空变化[J].地理科学进展,2018,37(10):1381-1391.

[20] 冯锐,高菠阳,陈钰淳,等.粤港澳大湾区科技金融耦合度及其影响因素研究[J].地理研究,2020,39(9):1972-1986.

[21] 王方方,杨智晨,武宇希.粤港澳大湾区创新活度的空间结构演化效应及影响因素研究[J].科技进步与对策,2020,37(17):46-53.

[22] 和瑞亚,张玉喜.区域科技创新系统与公共金融系统耦合协调评价研究——基于中国28个省级区域的实证分析[J].科技进步与对策,2014,31(7):31-37.

[23] 姜庆国.中国创新生态系统的构建及评价研究[J].经济经纬,2018,35(4):1-8.

[24] 吴赐联,朱斌.基于熵权TOPSIS的创新型城市发展评价及障碍因子诊断——以莆田市为例[J].科技管理研究,2015,35(24):76-81.

[25] ZAOHONG LIU,et al. Assessment of provincial waterlogging risk based on entropy weight TOPSIS-PCA method[J]. Natural Hazards, 2021,30(2): 1-23.

[26] WANG Y, CHEN X, SUN P, et al.Spatial-temporal evolution of the urban-rural coordination relationship in Northeast China in 1990-2018[J]. Chinese Geographical Science, 2021, 31(3) : 429-443.

[27] BURT R S , MINOR M J . Applied network analysis: a methodological introduction[J]. Canadian Journal of Sociology / Cahiers canadiens de sociologie, 1983, 63(3).

[28] BURT R S. Structural Holes[M].Cambridge:Harvard University Press,1992.

[29] 王方方,杨焕焕,刘猛.粤港澳大湾区空间经济结构与网络协同发展的实证[J].统计与决策,2019,35(13):125-129.

[30] 刘程军,周建平,蒋建华,等.区域创新与区域金融耦合协调的格局及其驱动力——基于长江经济带的实证[J].经济地理,2019,39(10):94-103.

[31] 孟德友,陆玉麒.基于引力模型的江苏区域经济联系强度与方向[J].地理科学进展,2009,28(5):697-704.

[32] 马京晖,潘巍,王茹.基于K-means聚类的三维点云分类[J].计算机工程与应用,2020,56(17):181-186.

[33] 宋旭光,赵雨涵.中国区域创新空间关联及其影响因素研究[J].数量经济技术经济研究,2018,35(7):22-40.

[34] 彭翀,林樱子,顾朝林.长江中游城市网络结构韧性评估及其优化策略[J].地理研究,2018,37(6):1193-1207.

[35] 梁育民,邱雪情.香港在粤港澳大湾区建设中的定位与作用——兼论新时期粤港澳合作平台建设[J].城市观察,2018(1):26-35.

[36] 刘军.整体网分析讲义——Ucinet软件实用指南[M].上海:格致出版社,2009:107.

(责任编辑:胡俊健)

![]()