0 引言

近年来,信息和通信技术(Information and Communication Technology,ICT)行业的中国民族企业国际化发展步伐不断加快,尤其是以对外直接投资(Outward Foreign Direct Investment, OFDI)方式进入发达国家和地区,呈现上升趋势。据统计,2017年中国ICT行业OFDI占制造业比例为9.66%,2018年达到12.4%。然而,2020年新冠疫情的全球蔓延使正在不断被民粹主义和保护主义侵蚀的国际贸易自由化全球共识变得更加不确定。

中美科技领域的“局部脱钩”正在展开,打压ICT行业中国民族企业依旧是美国对华科技战略的重要着力点。从白宫、国会到政府商务部等,美国通过立法、外交施压等方式,试图削弱中国自主创新的体制优势。美国对中兴的制裁导致其全球生产活动被迫中断,随后将华为纳入“实体清单”引致包括微软、谷歌在内的数家美国公司终止向华为提供服务,以及中国至今仍高度依赖美国微型芯片产品等事实,暴露出中国ICT民族企业在核心技术领域存在被人“卡脖子”的脆弱性隐患。此外,中国经济的迅速发展和资本流入也引起欧盟担忧,欧盟委员会于2019年3月重新诠释欧盟对华政策,将中国列为系统性竞争对手和经济竞争对手,欧洲议会通过外资审查法案,拟在基建、国防、能源、通信和数据存储等关键领域加强对本土企业的保护。因此,在美欧等全球价值链(Global Value Chain, GVC)上环流国家和地区投资的中国企业面临巨大风险,“走出去”企业是否具有足够能力应对经贸格局动荡的冲击、继续稳健地“走下去”,是迫切需要关注的重要问题。

企业“走下去”能力是指企业能够持续经营而不退出行业市场的能力[1-2]。企业持续经营受到内部要素和外部环境要素相互作用的影响,战略选择也是企业协调内外要素的关键路径[3]。从全球经贸环境看,随着经济大循环发生系统变化,1995—2014年,全球贸易网络基本结构发生变化,区域价值链(Regional Value Chain, RVC)的重要性逐渐凸显。亚洲尤其是东亚地区的贸易核心已由日本转向中国,且中国在亚洲价值链的核心地位更为明晰、稳固,以美国、德国、中国为核心的北美、欧洲、亚洲价值链三足鼎立格局已基本形成。同时,“一带一路”倡议的不断推进,为中国民族企业从参与发达国家跨国公司主导的GVC国际分工到构建以发展中国家和地区为主要参与者、互利共赢的RVC提供了实践平台。然而,“一带一路”沿线大部分国家和地区经济发展落后、市场与法律体制不完善,存在较高投资风险,中国民族企业在制定OFDI战略时是否具备与东道国企业良性合作基础、是否能够适应东道国营商环境,将影响其从“走出去”到“走下去”继而站稳RVC中引领地位的可能性。

改革开放40多年的经验累积和国际分工的不断深化,使“中国制造”位于全球价值双环流的核心地位。其中,上环流位于中国与发达国家之间,以产业分工、贸易和投资为载体,下环流存在于中国与发展中国家之间,主要以贸易和直接投资为载体[4]。因此,面对全球经贸格局出现的风险与挑战,在全球价值双环流背景下,急需深入了解以ICT行业为代表的中国高技术民族企业的OFDI区位战略制定是否正确?哪些主要因素影响OFDI企业生存能力?选择进入上环流还是下环流国家或地区更有利于提升“走下去”的能力?解答这一系列问题将有助于中国民族企业面对全球经贸格局新秩序,从而客观清晰地定位、调整和优化OFDI战略,为稳固和提升企业国际竞争力奠定基础。

1 文献综述

作为来自新兴国家的后来者,中国民族企业进行OFDI需要满足一定前提条件,如源于本国经济总量优势的基础条件及实现国内经济结构与世界经济结构对接的产业条件、技术条件、特定优势条件以及企业自身的生产率水平等。影响企业OFDI区位分布的因素主要包括要素禀赋、市场规模、地理距离、制度环境、与东道国的政治和社会关系等。研究发现,中国对自然资源、廉价劳动力和战略资产丰富的国家表现出特殊偏好。高技术产业作为国民经济的战略性产业,行业内企业代表着新的生产力和发展方向。王涛等[5]通过识别、评价中国高新技术企业OFDI中的风险诱因,构建包含6类27个风险诱因的指标体系,发现OFDI过程中高新技术企业管理层引发的风险在6个类别中影响程度最大;施慧洪[6]研究发现,隐性技术、专利、人才、特殊设备等关键资源及社会网络机制是影响高新技术企业对外投资模式选择的重要因素;谢冰和胡美林[7]研究发现,高新技术产业集群具有显著区位优势并逐渐成为高新技术企业OFDI区位选择的新取向。

企业进行OFDI时需要考虑多重因素,但“走出去”只是第一步,“走出去”后能否正常经营、更好地“走下去”,即拥有较强的生存能力同样重要。对于企业生存能力,早期文献采用企业生存时间或其它单一指标衡量,近年来学者们倾向于采用综合指标。如赵奇伟等[8]以企业从成立到退出市场的时间衡量企业生存能力,并以1998—2007年国有工业企业和规模以上非国有工业企业为样本,估计所有权结构对国有企业生存能力的影响,发现相对于产权多元化的国有企业,国有独资企业生存能力更强;陈晓珊等[9]采用企业销售利润率衡量企业生存能力,以2005—2013年572家上市企业为样本,从企业异质性视角研究发现,人民币汇率缓升对不同类型企业生存能力的冲击存在显著差异;袁学英[10]采用9个影响因素的综合得分衡量企业生存能力,以2013—2015年上市制造业企业为样本研究发现,当公司处于成长期时,股权集中度与其生存能力正相关,股权制衡度与其生存能力之间存在U型关系,当公司处于成熟期时,股权集中度和股权制衡度分别与其生存能力之间存在U型和倒U型关系。

关于OFDI企业的生存能力,大部分相关文献采用经营绩效衡量。如Gazaniol等[11]采用PSM研究方法发现,OFDI改善了法国当地合资企业经营绩效;Cozza等[12]考察了不同对外投资模式、动机对中国跨国公司绩效的影响。还有部分学者探讨国际多元化程度、制度因素等对企业绩效的影响。影响中国OFDI企业绩效的因素主要包含区位因素、对外扩张速度、融资约束、对外投资方式等。据汤森路透统计,2016年中国高技术企业跨国并购交易数量达103起,交易金额达318亿美元,分别同比增长102%和293%,仅次于工业企业。在此背景下,研究如何提升中国高技术企业OFDI绩效极具现实意义。周永红等[13]以2010—2015年中国A股上市跨国并购高技术企业为研究样本,检验发现制度距离、财务风险和行业相关性等会影响以总资产收益率衡量的企业并购绩效;王保林等[14]以2000—2016年中国346 家上市公司OFDI数据为样本,以企业发明专利申请数量衡量创新绩效,研究发现OFDI可以促进创新绩效显著提高,但仅限于跨国并购和国际合资两种模式。

GVC分工深化为发展中国家带来新的发展机遇。余海燕等[15]通过对2004—2014年中国16个行业数据实证研究发现,中国OFDI对中国GVC地位产生积极影响;郑丹青[16]基于中国微观企业数据发现,OFDI显著促进企业GVC分工地位提升,并呈现出递增的持续滞后效应;李超和张诚[17]研究发现,2008年以后,中国OFDI促进了中国制造业GVC升级,在高技术制造业尤为显著。当前,中国与欧美发达经济体组成价值链上环流,中国与“一带一路”沿线亚非拉发展中经济体组成价值链下环流。发达国家价值链环流与发展中国家价值链环流之间相互联系,中国日益在这一“共轭环流”中居于枢纽地位。在上环流中,中国企业通过提升技术水平促进分工地位攀升,但空间逐步收窄,而引领下环流发展则有利于中国产业向价值链中高端攀升。中国的开放型经济是一方面积极嵌入发达国家价值链,另一方面力争引领发展中国家价值链的过程[18]。

综观现有文献,学者们围绕中国OFDI企业“走出去”的前提条件、OFDI区位选择影响因素及有关OFDI企业生存能力等展开了较为深入的研究。然而,对于以ICT行业为代表的高技术产业,现有研究容易形成中国民族企业作为后发企业偏好去发达经济体寻求战略资产的定式思维,而忽略了只有当东道国国家独特优势(Country Specific Advantage, CSA)与OFDI企业独特优势(Firm Specific Advantage, FSA)相契合,才能真正提升企业竞争力的本质。此外,评价企业生存能力不仅需要考虑企业盈利能力,还要考虑企业营运能力、成长能力、抗风险能力等因素,前期相关文献普遍使用经营绩效代表企业生存能力,不够全面。因此,本文以中国ICT民族企业为研究对象,围绕现阶段中国制造业位于全球价值双环流枢纽地位的特点,基于东道国CSA与中国OFDI企业FSA二者匹配程度视角,深入对比分析中国民族企业OFDI环流区位战略选择对其生存能力的影响,以期为中国高技术民族企业的国际化发展路径设计提供理论借鉴与实践指导。

2 机理分析与研究假设

基于以FSA或垄断优势为核心的传统国际商务理论,在解释以中国为代表的发展中国家企业OFDI 战略决策时,存在一定局限性。Rugman等[19]指出,垄断优势理论过于放大企业在跨国经营时具备FSA的重要性及扩大FSA的动机,事实上,国家间存在的不同维度距离、政府规章制度干扰等因素会导致市场结构不完备,继而影响企业维持和扩大FSA。因此,与第一阶段基于国家层面的国际商务理论核心思想相似,CSA是影响企业跨国经营的重要因素,而一国企业FSA往往根植于所在国家CSA,CSA-FSA分析框架更能体现企业层面能力与东道国或母国资源的动态结合。在此基础上,Hennart[20]进一步强调,因封闭的销售网络、本土垄断企业、自然资源所有权等,东道国CSA并不能轻易获取,此时OFDI企业需要制定合适的战略,维持与东道国及其企业的良好关系。因此,OFDI企业FSA与东道国CSA高度契合是企业生存能力的保障。

中国企业参与国际分工已经从通过“引进来”与外资企业合作的单一维度,发展到通过“引进来”与“走出去”获取战略资产、提升企业国际竞争力并存的双维度,形成以中国为节点的全球价值双环流。全球价值双环流是后危机时代世界经济从传统“中心—外围”单一循环逐步变成以中国为枢纽点的双环流新特征下,中国经济学界赋予“一带一路”倡议的经济学内涵[4]。双环流理论已经成为新时期具有中国特色的经济理论体系,是中国持续发展战略获取的又一理论分析框架。

因此,本文在CSA-FSA框架下,分析全球价值双环流下ICT行业中国OFDI企业“走下去”生存能力的影响因素,并提出假设。

根据Vernon[21]、Lhomme & Dunning[22]提出的第一阶段现代国际商务理论,东道国运营企业及所属行业整体国际竞争力,可以看成是一国CSA在企业或产业层面的体现。ICT行业属于高技术产业,东道国在该行业的GVC地位则是该国CSA的体现,行业GVC地位越高,则越靠近研发设计、售后服务、品牌营销等产业链附加值较高的环节,继而形成对核心技术、品牌声誉、销售网络等战略资产的控制力。对于大部分中国ICT民族企业而言,其“后来者”特征导致在战略资产方面不具备典型的FSA,因此需要积极与行业GVC地位高的东道国相关企业、组织机构建立良好的合作关系,通过OFDI方式,更加近距离链接、学习东道国合作伙伴的知识技术和管理理念,继而通过杠杆效应,提升企业整体竞争力[23]。然而,企业对于先进技术和管理经验的吸收转化需要一定时间,以东道国行业GVC地位为表征的CSA对中国OFDI民族企业生产能力的影响存在一定滞后性。基于此,本文提出以下假设:

H1:长期来看,东道国行业GVC地位对中国ICT民族企业“走下去”的生存能力具有正向影响。

Johanson&Vahlne[24]指出,企业国际化发展应该是一个循序渐进累积、对前期经验路径依赖的过程,其推动力量是一种实验性的市场知识, 初始阶段会优先选择心理距离近的国家或地区。在此基础上,Rugman等[19]提出复合距离的概念,即企业在制定国际化战略时,需要考虑东道国与母国在文化、制度、经济和地理距离上的差异。中国作为全球价值双环流节点的发展中国家,一方面与位于上环流的发达国家有商业合作,另一方面,也逐渐扩展在下环流发展中国家的业务范围。因此,东道国根据经济发展水平划分的环流位置作为其CSA的一种补充,将影响ICT行业中国企业OFDI战略选择及相应的经营状况。

当中国ICT民族企业向上环流国家进行“南—北”流向的投资时,对企业“走下去”能力存在两种相反方向的影响。一方面,中国子公司可以通过与东道国企业或相关组织合作嵌入GVC的高附加值环节,接触到最新技术与研发成果、高素质科研人员,从而获得先进技术和管理经验并反馈回母公司,提升母公司技术水平,通过产业关联效应为母国下游行业提供一定技术指导和市场信息,同时一定程度上倒逼母国上游行业进行技术革新。此外,在与东道国相关企业的竞争中,中国企业也会通过竞争效应不断提升技术水平,继而提升企业生存能力。另一方面,中国与上环流国家存在着较大复合距离,不利于中国企业有效整合自身FSA与东道国CSA,并且中国ICT企业往往位于GVC中下游位置,仍旧存在企业内配套设施不完善、管理水平较低等短板,导致自身吸收能力不足,无法有效吸收OFDI逆向技术溢出,难以对成果进行内部转化。同时,现阶段部分发达国家提出的“技术脱钩”、“GVC去中国化”等言论将恶化中国企业生存环境。尤其是部分中国企业为了获取“走出去”初期的政策红利,忽略自身基础条件,加之对东道国CSA和营商环境了解不足,导致企业资本过度输出或受到东道国政治经济环境的负面冲击,继而威胁企业生存能力。因此,本文提出以下假设:

H2a:通过OFDI方式进入上环流国家的中国ICT民族企业,需要一定时间平衡逆向技术溢出对生存能力的提升效应和双边复合距离对企业生存能力的负向影响,因此短期内对企业生存能力的影响无法显著体现。

与上环流国家相比,中国与下环流国家在资源禀赋、要素投入等CSA的差异性较小,复合距离也较小。根据Scandinavian模式的国际化进程理论,中国企业能够更与东道国建立有效联系,有助于利用双方比较优势研发出更具国际竞争力的新技术,扩大企业国际市场份额、提升运营能力。例如,自1999年以来,华为在印度设立研发和生产中心、投入大额资金进行品牌推广和扩大销售网络,因此在印度市场得到丰厚回报。研究表明,中国对“一带一路”沿线中低收入国家的投资涉及行业多为东道国竞争优势行业,如电子信息、机电技术等,能够充分发挥CSA,一定程度弥补中国的技术缺陷,但对新技术的吸收消化需要过程[25]。此外,中国ICT民族企业通过向下环流国家投资,获取市场和自然资源,同时还能将产业链上利润较低的环节转移出去,优化产业结构,产生规模效应,降低企业成本从而获取更多利润,实现产业链位置攀升。然而,下环流国家基础设施普遍落后、法律体制相对不健全、市场规模较小、政治风险较大,中国OFDI企业需要承担前期大额固定成本,经历一定时间才能够实现规模经济。基于此,本文提出以下假设:

H2b:通过OFDI方式进入下环流国家的中国ICT民族企业,需要一段时间才能实现绩效提升,继而提高“走下去”的生存能力。

以Hymer为代表的第二阶段国际商务理论强调企业层面特定优势的重要性。随着垂直分工一体化进程不断推进,跨国公司以GVC为载体在全球范围内优化配置生产要素,形成以“任务贸易”为核心的国际分工体系。基于价值链的生产活动视角,Buckley[26]构建的全球工厂(global factory)理论框架指出,制造业跨国公司将产品生产的增值活动分割得越来越细,进一步深化了国际分工,由于发展中国家或新兴国家企业往往缺乏以战略资产为核心的FSA,在全球工厂框架中处于外围地位,擅于从事GVC中劳动密集型高、技术密集型低的产业链中、下游分工环节,而处于中心位置的发达国家企业,往往可以控制GVC核心,即处于产业链上游环节,对全球资源进行调配和使用。因此,企业主营业务在所属行业产业链中所处环节,可以看作是企业参与国际分工时具备的FSA,影响着OFDI企业与东道国CSA的链接、互动。中国ICT行业具有国际市场占有率体量大、高度嵌入GVC但两端在外的特点,而产业链上、下游(微笑曲线的两端)企业往往是利润获得者和GVC控制者。因此,本文提出以下假设:

H3:中国ICT民族企业主营业务活动越接近产业链两端,其对资源的控制能力和对东道国技术知识溢出的吸收能力越强,越有利于通过与东道国CSA形成良性互动,继而促进“走下去”生存能力的提升。

3 计量模型、变量设定与数据来源

3.1 计量模型与变量设定

基于上述研究假设,本文通过计量模型研究中国ICT民族企业“走下去”能力的影响因素。

fmit=α0+α1GVCPkrt+α2lnsizeit+α3lnageit+α4klit+α5lnPGDPrt+α6lnWGIrt+γt+εit

(1)

其中,α0为常数项,εit为随机误差项,γt 为时间效应,α1~α6为解释变量的待估系数;i代表企业,t代表投资年份,被解释变量fmit为企业生存能力的综合指标。为了全面衡量中国ICT民族企业“走下去”能力,参考吴先明等[27]的研究,借助因子分析法,采用总资产收益率、净资产收益率、销售净利率、应收账款周转率、流动资产周转率、固定资产周转率、营业收入增长率、净利润增长率、总资产增长率、流动比率、速动比率和资产负债率12个指标进行因子分析,获取因子综合得分作为被解释变量,数据来自CSMAR数据库。进一步提取5个公因子,分别命名为企业盈利因子、融资因子、营运因子、成长因子和抗风险因子,用于对中国ICT企业“走下去”生存能力的深层分析。在进行因子分析前,对选取的12个指标进行因子分析检验,显示KMO值为0.643,接近0.7,Bartlett P值为0,小于0.01,且累积方差解释率达77.22%,表明选取的公因子解释程度良好。由此证明进行因子分析并提取5个公因子的步骤是恰当的。

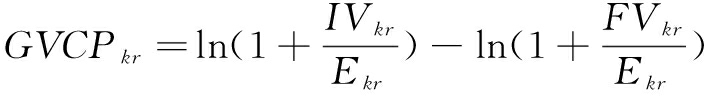

解释变量为东道国ICT行业的GVC地位,用于衡量东道国CSA。本文采用Koopman等(2010)提出的增加值贸易计算方法,计算公式如下:

(2)

其中,k、r分别表示产业和国家;IVkr表示r国k产业的间接国内增加值,FVkr表示r国k产业的国外增加值,Ekr表示r国k产业的总出口;GVCPkr表示r国k产业在全球价值链中的地位,数值越大,表明在全球价值链中的地位越高,产生的附加值也越高。考虑到样本期限和数据可得性,本文使用2018年12月OECD-TiVA数据库最新公布的数据计算东道国ICT行业的全球价值链地位。

参考相关研究,本文选取企业规模(size)、企业年龄(age)、企业资本密集度(kl)、东道国发达程度(PGDP)和东道国制度质量(WGI)作为控制变量。企业规模采用企业总资产衡量,企业年龄即企业成立年限,企业资本密集度为企业总资产与从业人员之比,东道国发达程度用东道国人均GDP(现价美元)衡量,东道国制度质量用全球治理指数(Worldwide Governance Indicators, WGI)包含的6项指标均值衡量。企业层面数据来自CSMAR数据库,东道国人均GDP来自世界银行2019年10月更新的数据,WGI数据来自世界银行数据库。为消除变量间多重共线性和量纲差异性的影响,本文对部分变量取自然对数值,变量描述性统计如表1所示。

表1 变量描述性统计结果

变量类型变量名称缩写数据来源观测值平均值标准差最小值最大值被解释变量企业生存能力综合指标fmCSMAR数据库3400.0011.147-17.1183.16核心解释变量东道国行业GVC地位gvcpOECD-TiVA数据库3401.2220.861-1.2652.358企业层面控制变量规模lnsizeCSMAR数据库34022.2561.26817.38825.751年龄lnage3402.540.4690.6933.555资本密集度kl3402.21.9720.16416.375国家层面控制变量发达程度lnpgdp世界银行数据库34010.3690.8057.27511.369制度质量lnwgi3400.6170.548-1.4241.055

3.2 数据说明

关于ICT行业的定义全球范围内目前尚无统一标准,OECD将其定义为以电子技术获取、传播和演示数据信息的制造业与服务业的集合,主要包括信息传输、计算机服务与软件业和通信设备、计算机及其它电子设备制造业。为获得有质量保障的数据,本文将实证分析样本区间定为2005-2015年。具体数据筛选过程如下:首先将2005—2015年中国上市公司数据与OFDI企业数据进行匹配,中国上市公司数据来自CSMAR数据库,OFDI企业数据来自《中国境外投资企业(机构)名录》、BVD(Zephyr)数据库,上市公司数据与《中国境外投资企业(机构)名录》数据按照公司名称进行匹配,上市公司数据与BVD(Zephyr)数据按照公司股票代码进行匹配。其次,剔除对英属维尔京群岛、开曼群岛、百慕大群岛等“避税天堂”及中国澳门与台湾地区的直接投资事件;剔除非A股上市公司数据;对于存在多次投资的企业,只保留首次实施OFDI及之后年份的数据;剔除非ICT企业,最终得到70家A股OFDI上市公司340个观测值。样本企业主要分布在珠三角、长三角、环渤海地区,个别企业地处其它区域,投资目的地分布在16个上环流国家和6个下环流国家。本文研究样本为中国民族企业,参考聂辉华等[28]的研究,根据工业企业的实收资本信息,将民族企业定义为实收资本中外国资本占比小于25%且余下资本为国家资本、集体资本、个人资本和公司资本的企业。

4 实证检验与结果分析

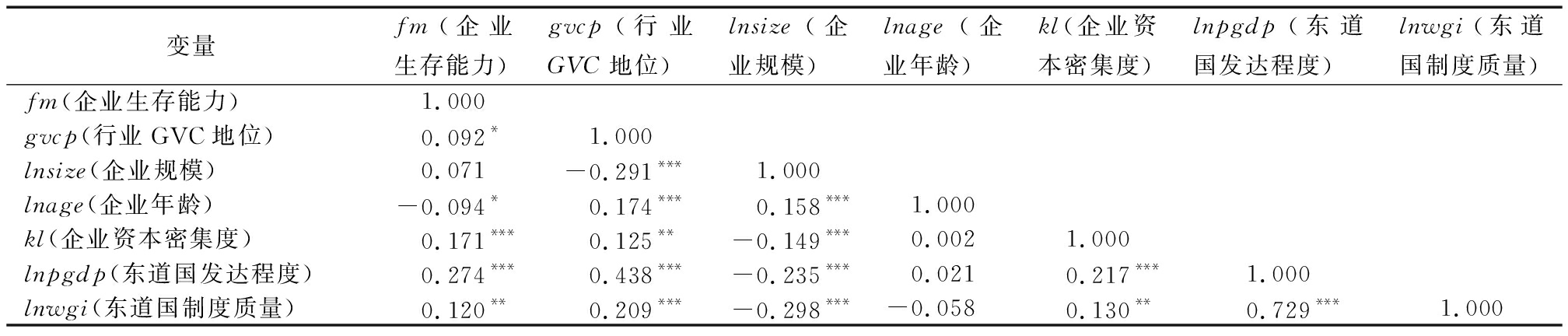

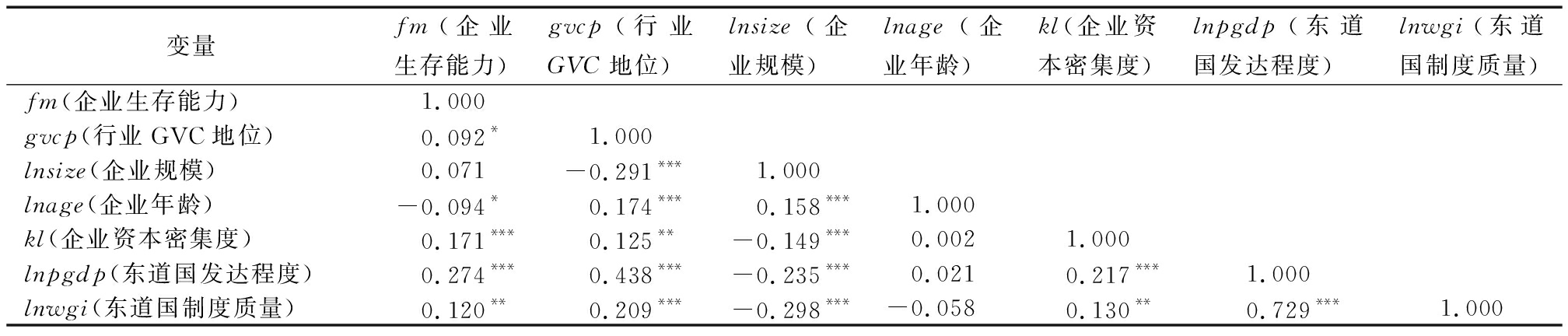

4.1 变量相关分析

由表2相关分析结果可知,除个别变量间的相关系数显著大于0.4,其它变量间的相关系数均小于0.4,全部变量的方差膨胀因子(VIF)均小于10,说明变量间不存在多重共线性干扰。

表2 相关分析结果

变量fm(企业生存能力)gvcp(行业GVC地位)lnsize(企业规模)lnage(企业年龄)kl(企业资本密集度)lnpgdp(东道国发达程度)lnwgi(东道国制度质量)fm(企业生存能力)1.000gvcp(行业GVC地位)0.092*1.000lnsize(企业规模)0.071-0.291***1.000lnage(企业年龄)-0.094*0.174***0.158***1.000kl(企业资本密集度)0.171***0.125**-0.149***0.0021.000lnpgdp(东道国发达程度)0.274***0.438***-0.235***0.0210.217***1.000lnwgi(东道国制度质量)0.120**0.209***-0.298***-0.0580.130**0.729***1.000

注:***、**、*分别表示在1%、5%和10%的水平上显著;下同

4.2 基础回归结果与分析

本文使用STATA 15.0软件首先对总体样本进行固定效应模型估计,并使用稳健标准误解决异方差问题,估计结果如表3所示。其中,列(1)为即期影响,考虑到受多重因素影响,根据研究假设分析,东道国CSA可能不会立即对OFDI企业“走下去”能力产生显著影响,因而将解释变量滞后,以考察更长期的影响,列(2)~(6)分别为滞后一期至滞后五期的影响。

表3 东道国CSA对企业“走下去”能力影响的回归结果

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)gvcp(行业GVC地位)-0.061(0.359)lnsize(企业规模)0.791***0.901***1.145***1.291***1.647***1.445***(0.123)(0.147)(0.179)(0.231)(0.321)(0.409)lnage(企业年龄)-0.770-1.377-2.593-3.064-4.056-1.080(0.678)(1.071)(1.661)(2.686)(4.349)(6.571)kl(企业资本密集度)-0.097**-0.114**-0.051-0.031-0.075-0.137(0.046)(0.057)(0.075)(0.096)(0.115)(0.129)lnpgdp(东道国发达程度)-0.945-1.365*-1.540-2.065-3.071*-4.285**(0.596)(0.786)(1.005)(1.253)(1.568)(2.011)lnwgi(东道国制度质量)3.012*4.085*4.5294.8177.2374.754(1.568)(2.122)(2.929)(3.686)(4.604)(5.180)滞后一期0.202(0.411)滞后二期0.097(0.470)滞后三期0.652(0.563)滞后四期0.729(0.705)滞后五期2.965***(0.919)_cons-7.799-5.704-6.396-3.632-0.1527.946(5.900)(7.656)(10.132)(13.237)(17.581)(25.078)时间效应控制控制控制控制控制控制观测值340270216171133101R20.1950.2240.2680.3020.3610.478

表3结果显示,东道国GVC地位对中国ICT民族企业“走下去”能力的影响长期显著为正。表明作为行业后来者的大部分中国ICT企业,虽然本身不具备战略资产方面的FSA,但通过OFDI方式与其它东道国相关企业和组织机构建立合作后,提高了知识技术与管理水平,继而提升企业整体竞争力。但是,企业对于先进技术和管理经验的吸收转化需要一定时间,以东道国行业GVC地位为表征的CSA对中国OFDI民族企业生存能力的影响存在一定滞后性,H1得以验证。控制变量中,企业规模对企业生存能力的影响显著为正,一般来说,企业规模越大,综合实力越强,越容易发挥OFDI的正向影响;企业资本密集度的影响显著为负,资本密集度较大的ICT企业发展水平相对较高、国际竞争力更强,在对外投资时面临着更大政治阻力和进入障碍;东道国经济发展水平具有显著负向影响,东道国经济发展水平高,意味着其整体技术水平领先,存在更高技术标准要求,知识产权保护意识强,增加了中国OFDI企业在当地进行生产经营活动的合规成本;东道国制度质量的影响显著为正,企业到制度质量较好的东道国进行投资,面临的市场环境比较安全,更加有利于开展OFDI从而提升企业生存能力。

4.3 东道国环流位置差异性

4.3.1 上环流东道国CSA对企业“走下去”能力的影响

根据东道国发展水平,将样本划分为下环流国家和上环流国家两组,上环流国家包含美国、智利、韩国、德国、意大利、新加坡、加拿大、日本、芬兰、丹麦、比利时、澳大利亚、荷兰、匈牙利、瑞士、塞浦路斯,下环流国家包含泰国、马来西亚、俄罗斯、印度、哥伦比亚、南非。表4显示了东道国为上环流国家的回归结果,东道国GVC地位在一年后对企业生存能力产生显著负向影响,说明通过OFDI方式进入上环流国家对中国ICT民族企业“走下去”能力的影响效果并不显著,H2a得以验证。虽然样本时间段内中国企业OFDI呈现大幅上升趋势,但中国ICT企业往往位于GVC中下游位置,仍然存在企业内部组织管理效率不高、配套设施不完善等问题,导致自身吸收能力不足,无法有效吸收OFDI逆向技术溢出、对成果进行内部转化。上环流国家对外资审核较为严格,尤其是对涉及ICT行业具有重要战略意义的高技术企业。当前中国面临着发达国家“技术脱钩”、“GVC去中国化”等严峻国际环境,加剧了“外资劣势”,不利于有效整合自身FSA与东道国CSA。值得关注的是,控制变量企业规模和年龄对其生存能力具有显著负向影响。一般来说,规模较大和存续时间较长的企业发展水平、行业内知名度更高,在发达国家进行投资时面临着更严格的进入资格审查。其它控制变量的表现与总样本基本一致。

表4 上环流东道国CSA对企业“走下去”能力影响的回归结果

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)gvcp(行业GVC地位)-0.287(0.204)lnsize(企业规模)-0.164**-0.178**-0.031-0.088-0.618***-0.616***(0.074)(0.087)(0.103)(0.135)(0.186)(0.227)lnage(企业年龄)-0.645*-0.607-1.396*-0.7220.8554.953(0.338)(0.533)(0.806)(1.369)(1.994)(3.102)kl(企业资本密集度)-0.017-0.021-0.001-0.023-0.066*-0.101***(0.020)(0.024)(0.028)(0.035)(0.035)(0.036)lnpgdp(东道国发达程度)-0.844**-1.007**-1.365***-1.415**-1.088*-0.957(0.347)(0.404)(0.454)(0.572)(0.643)(0.843)lnwgi(东道国制度质量)0.652-0.2770.4241.6034.4095.528(1.325)(1.615)(1.873)(2.354)(3.120)(3.311)滞后一期-0.409*(0.241)滞后二期-0.237(0.257)滞后三期-0.058(0.298)滞后四期-0.023(0.293)滞后五期0.004(0.321)_cons13.174***15.889***18.063***17.294**19.793**6.521(3.660)(4.380)(5.544)(7.672)(9.770)(13.804)时间效应控制控制控制控制控制控制观测值29023118514611283R20.2430.2430.1320.1510.3860.495

4.3.2 下环流国家CSA对企业“走下去”能力的影响

由表5可知,长期来看,中国ICT民族企业向下环流国家投资显著提升其“走下去”能力。中国与下环流国家的要素禀赋结构、发展水平等CSA相近,复合距离小,中国企业在下环流国家进行投资时更容易与东道国建立联系,发挥双方比较优势从而开发出更具国际竞争力的产品,进而提升企业生存能力。此外,中国ICT企业可以将处于产业链上利润较低的环节转移至发展水平较低的下环流国家,从而优化产业结构,实现产业链位置攀升。但是,下环流国家基础设施普遍落后、法律体制不健全、政治环境不稳定,企业进入前期需要投入大额固定成本且短期内难以收回,因此企业生存能力提升效果需要一段时间才能显现。

表5 下环流东道国CSA对企业“走下去”能力影响的回归结果

(1)(2)(3)(4)(5)(6)gvcp(行业GVC地位)-2.276(1.908)lnsize(企业规模)1.867***1.879**2.403**2.311*3.100-0.896(0.557)(0.769)(0.987)(1.066)(1.652)(1.359)lnage(企业年龄)1.553-2.493-0.268-2.8819.152-6.427(4.315)(6.508)(13.498)(16.823)(24.958)(19.376)kl(企业资本密集度)0.4081.334-2.546-1.580-8.991-15.237(1.087)(2.010)(6.883)(7.188)(11.416)(7.646)lnpgdp(东道国发达程度)-1.3350.060-1.8520.406-6.077-1.409(3.890)(6.322)(8.380)(9.022)(11.497)(7.944)lnwgi(东道国制度质量)4.4122.4494.28815.09021.60815.570(7.712)(11.664)(15.546)(19.228)(22.522)(15.296)滞后一期-1.907(2.443)滞后二期-2.467(2.961)滞后三期-2.634(3.489)滞后四期-3.872(5.027)滞后五期14.502**(4.880)_cons-31.502-37.222-33.108-40.763-20.99258.299(31.035)(53.600)(63.434)(70.808)(85.620)(67.339)时间效应控制控制控制控制控制控制观测值503931252118R20.5650.5740.6190.6860.7180.903

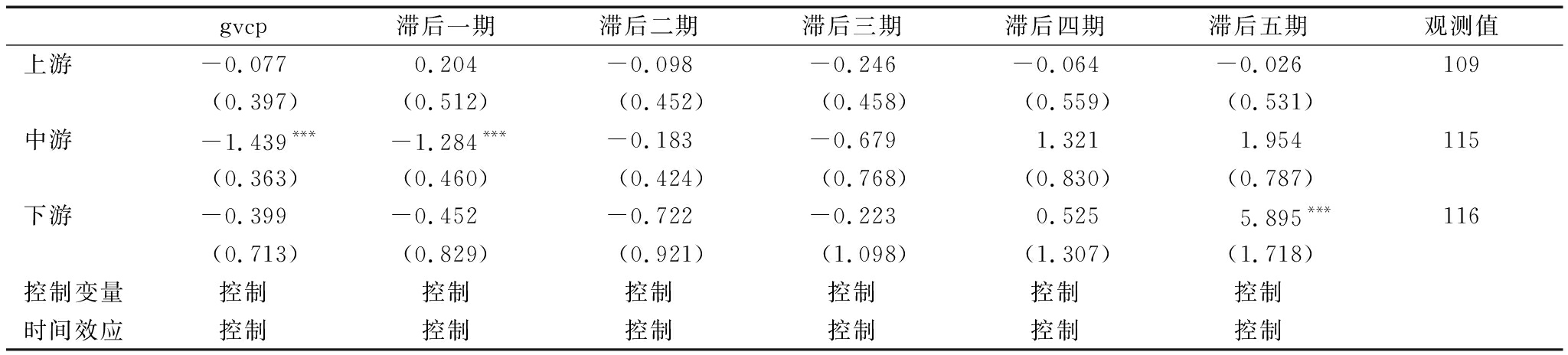

4.4 CSA与FSA契合程度对企业“走下去”能力的影响

根据Buckley提出的全球工厂理论,企业生产活动的性质能够反映出其特定优势[26]。因此,企业主营业务在产业链中所处环节,可以看成是与企业FSA匹配。例如,掌握核心资产的企业往往位于产业链上游,而以成本为核心优势的企业则处于中下游,FSA差异影响OFDI企业与东道国CSA的链接和互动。基于此,本文将中国ICT民族企业主营业务所处产业链位置纳入研究框架中,分析东道国行业GVC地位(CSA)对企业生存能力的影响,可以反映出CSA与FSA匹配后ICT民族企业“走下去”能力变化,为处于产业链上、中、下游的ICT民族企业OFDI战略定位提供参考。

依照《境外投资企业(机构)名录》中的企业经营范围,对样本企业进行分类。将主营业务与研发设计相关或主要产品为零部件的企业归为ICT行业上游企业,将以组装、生产为主营业务或主要产品为半成品的企业归为中游企业,将以产品销售为主营业务或主要从事最终产品生产的企业归为下游企业,分组估计结果如表6所示。

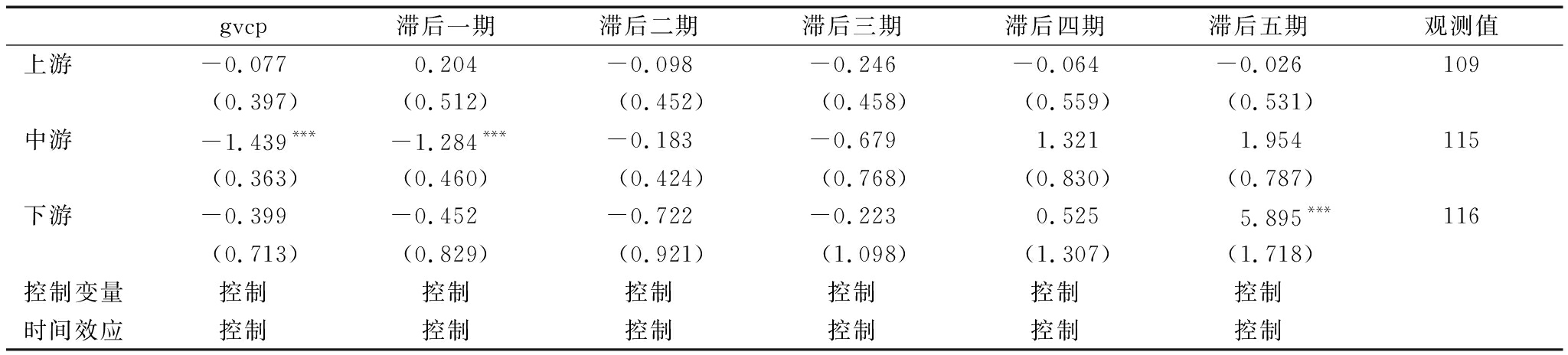

由表6可知,长期来看,东道国CSA对产业链下游ICT民族企业生存能力产生显著正向促进作用,部分验证了H3。发达国家企业拥有以战略资产为核心的FSA,在全球工厂中处于中心地位,控制着GVC中技术密集型的产业链上游分工环节,具有调配和使用全球资源的能力;发展中国家擅于从事劳动力密集型高而技术密集型低的产业链中、下游分工环节。产业链下游企业更接近销售这一利润直接获得环节,对GVC的控制能力强,吸收东道国技术溢出的能力强,因此下游企业生存能力提升效果显著。

表6 FSA与CSA结合对企业“走下去”能力影响的回归结果

gvcp滞后一期滞后二期滞后三期滞后四期滞后五期观测值上游-0.0770.204-0.098-0.246-0.064-0.026109(0.397)(0.512)(0.452)(0.458)(0.559)(0.531)中游-1.439***-1.284***-0.183-0.6791.3211.954115(0.363)(0.460)(0.424)(0.768)(0.830)(0.787)下游-0.399-0.452-0.722-0.2230.5255.895***116(0.713)(0.829)(0.921)(1.098)(1.307)(1.718)控制变量控制控制控制控制控制控制时间效应控制控制控制控制控制控制

4.5 稳健性检验

为保证研究结果的可靠性,本文主要采取以下方式分别对基础回归结果和向上、下环流国家投资的估计结果进行稳健性检验。首先,替换变量。借鉴张辽和王俊杰[29]的研究,选择由企业存续时间、企业发展绩效和企业风险规避能力3个方面组成的企业生存能力综合指标衡量企业“走下去”能力。企业第t年的存续时间用注册年份至第t年的年数表示,企业发展绩效用企业总利润与销售总产值的比值表示,企业风险规避能力用企业资产负债率的倒数表示,三者之和表示企业生存能力。其次,变换方法。采用可行性广义最小二乘法(FGLS)对估计结果作进一步稳健性检验,FGLS是一种常见的消除异方差方法,可以得到估计量的无偏和一致估计。两种方法的检验结果均支持前文结论,H1、H2a和H2b再次得到证实且稳健。受篇幅限制,稳健性检验结果备索。

5 进一步分析

对不同区域ICT民族企业“走下去”能力进行比较分析,能为针对性、差异化政策的制定和实施提供参照;考察2008年金融危机对企业“走下去”能力的影响,能帮助认清当前中国ICT民族企业面临的国内外环境。

5.1 母国区域差异性影响

根据母公司所在地,将样本企业划分为珠三角、长三角、环渤海以及其它地区企业,估计结果如表7所示。

表7 母国区域差异性对企业“走下去”能力影响的回归结果

gvcp滞后一期滞后二期滞后三期滞后四期滞后五期观测值珠三角-0.908-0.579-0.3530.3690.4012.985*149(0.701)(0.795)(0.886)(1.046)(1.261)(1.694)长三角0.413-0.9460.100-0.291-0.7334.35386(0.497)(0.664)(1.011)(1.180)(3.362)(3.527)环渤海-0.613-0.3880.6980.3941.265-1.18078(0.477)(0.597)(0.616)(0.783)(0.928)(1.203)其它-0.823-0.620-0.299-26.8503.150-0.54927(1.046)(1.189)(3.387)(0.000)(0.000)(0.000)控制变量控制控制控制控制控制控制时间效应控制控制控制控制控制控制

从四大区域的估计结果可知,受东道国CSA影响,只有珠三角地区的ICT民族企业生存能力长期得到显著提升,其它3个区域均不显著。珠三角地区作为全国ICT行业的集聚地,多数城市信息技术和服务业创新水平较高,广州、深圳、东莞、惠州组成的电子信息产业链具有带动作用。随着近年来粤港澳大湾区信息通信一体化不断推进,港珠澳大桥移动通信覆盖和跨境光缆建设完成, 横琴新区国际互联网数据专用通道获批, 深港逐步实现信息通信服务资费水平同城化,粤港澳大湾区在国家经济发展和对外开放中发挥着支撑引领作用。

5.2 2008年金融危机对企业“走下去”能力的影响

由表8可知,长期来看,2008年及以前中国ICT民族企业受东道国CSA影响,“走下去”能力显著提升。2000年“走出去”战略正式提出后,在一系列政策支持下,中国企业充分利用国内和国外两个市场、两种资源,通过OFDI、对外工程承包、对外劳务合作等形式积极参与国际竞争与合作,经营能力得到极大提升。2008年国际金融危机后,中国由以往“引进来”为主向“引进来”和“走出去”并重转变,且逐步加大对上环流国家的投资。对于非常重要且敏感的ICT行业而言,企业“走出去”势头强劲,势必受到世界强国关注,面临着严重的“低端锁定”、贸易保护主义,甚至遭受政治手段打压,对企业“走下去”能力造成不利影响。

表8 2008年金融危机对OFDI企业“走下去”能力影响的回归结果

-gvcp滞后一期滞后二期滞后三期滞后四期滞后五期观测值2000—2008年-0.1820.1870.1350.5860.7522.986***173(0.495)(0.527)(0.563)(0.638)(0.750)(0.942)2008—2015年-0.471-0.523-0.957*0.1980.776-0.728167(0.321)(0.390)(0.521)(0.698)(0.435)(0.000)控制变量控制控制控制控制控制控制时间效应控制控制控制控制控制控制

6 主要结论与建议

在新冠疫情加剧国际经贸格局动荡,国际单边主义和贸易保护主义盛行的背景下,中国在发达国家进行投资面临着“技术脱钩”问题,与发展中国家的紧密合作直接关系到中国在“一带一路”沿线和发展中国家的市场拓展及对区域价值链的主导情况。本文在全球价值双环流框架下,从CSA-FSA二维视角构建中国ICT民族企业“走下去”生存能力的影响机理,以2005—2015年中国70家ICT民族企业面板数据为研究样本,从微观层面实证分析东道国CSA对中国ICT民族企业“走下去”能力的影响。研究发现,长期来看,以行业GVC地位指数测度的东道国CSA提升能够显著提高中国ICT民族企业生存能力,对于选择进入下环流国家及位于产业链下游企业生存能力的长期正向影响更为显著,而对于选择进入上环流国家的企业生存能力提升效果并不理想;珠三角地区和金融危机前“走出去”的企业更受益于东道国行业GVC地位提升,继而提升企业长期生存能力,因此母国地区差异性和2008年金融危机的冲击得以证实。

以上研究结论为全球价值双环流理论框架下,中国ICT民族企业寻找“走下去”能力的提升路径提供了有益启示:第一,继续鼓励中国ICT民族企业走出国门,加强政府引导,完善信息通信基础设施和资本市场,引导金融资源向ICT行业配置,实现资金链、创新链与产业链互通互融;第二,在向上环流国家投资时,需要充分考虑母公司FSA,避免由于吸收能力不足阻碍对逆向技术溢出的获取,充分了解FSA与CSA的匹配程度,作出合理的投资路径选择,同时发挥中国OFDI企业在下环流价值链体系中的核心地位,推动以发展中国家和地区为主要参与者同时多方互利共赢的RVC构建;第三,可以优先考虑扶持产业链下游企业,完善相关配套设施;第四,以粤港澳大湾区为平台,发挥珠三角地区在ICT产业领域的引领地位优势,将其建设成为全球重要的科技产业中心。

参考文献:

[1] MICHAEL T, HANNAN, JOHN FREEMAN.The ecology of organizational mortality: American labor unions, 1836—1985[J].American Journal of Sociology, 1988, 94(1): 25-52.

[2] SU REZ F F,UTTERBACK J M.Dominant designs and the survival of firms[J].Strategic Management Journal,1995,16(6):415-430.

REZ F F,UTTERBACK J M.Dominant designs and the survival of firms[J].Strategic Management Journal,1995,16(6):415-430.

[3] 吴利华,刘宾.企业生存理论研究的文献综述与机理分析[J].科技进步与对策,2012,29(1):156-160.

[4] 张辉.全球价值双环流架构下的“一带一路”战略[J].经济科学,2015,37(3):5-7.

[5] 王涛,于超,肖宝.高新技术企业对外直接投资知识产权风险诱因:基于我国高新技术企业的实证研究[J].科技管理研究,2019,39(19):213-219.

[6] 施慧洪.高新技术企业对外投资模式选择研究述评[J].商业时代,2012,31(19):42-43.

[7] 谢冰,胡美林.高新技术企业对外直接投资区位选择研究:基于产业集群的视角[J].财经理论与实践,2006,27(4):101-103.

[8] 赵奇伟,张楠.所有权结构、隶属关系与国有企业生存分析[J].经济评论,2015,36(1):54-65,102.

[9] 陈晓珊,袁申国.汇率“急跌缓升”与企业生存能力:基于人民币“新常态”与异质性视角的实证研究[J].国际贸易问题,2016,42(6):155-166.

[10] 袁学英.股权集中和制衡对公司生存能力的影响:基于公司成长期和成熟期视角[J].财经问题研究,2019,41(5):137-144.

[11] GAZANIOL A,PELTRAULT F.Outward FDI,performance and group affiliation:evidence from French matched firms[J].Economics Bulletin,2013,33(2):891-904.

[12] COZZA C,RABELLOTTI R,SANFILIPPO M.The impact of outward FDI on the performance of Chinese firms[J].China Economic Review,2015,36:42-57.

[13] 周永红,刘开军,刘会芳.我国高技术企业跨国并购绩效影响因素研究[J].工业技术经济,2017,36(10):131-137.

[14] 王保林,蒋建勋.新兴市场企业对外直接投资模式与企业创新绩效:内部研发是协同还是替代[J].科学学与科学技术管理,2019,40(7):61-74.

[15] 余海燕,沈桂龙.对外直接投资对母国全球价值链地位影响的实证研究[J].世界经济研究,2020,39(3):107-120,137.

[16] 郑丹青.对外直接投资与全球价值链分工地位:来自中国微观企业的经验证据[J].国际贸易问题,2019,45(8):109-123.

[17] 李超,张诚.中国对外直接投资与制造业全球价值链升级[J].经济问题探索,2017,38(11):114-126.

[18] 洪俊杰,商辉.中国开放型经济的“共轭环流论”:理论与证据[J].中国社会科学,2019,40(1):42-64,205.

[19] RUGMAN A M,VERBEKE A,NGUYEN Q T K.Fifty years of international business theory and beyond[J].Management International Review,2011,51(6):755-786.

[20] HENNART J F. Down with MNE-centric theories! Market entry and expansion as the bundling of MNE and local assets[J].Journal of International Business Studies,2009,40(9):1432-1454.

[21] VERNON R.International investment and international trade in the product cycle[J].The International Executive,1966,8(4):16-25.

[22] LHOMME J,DUNNING J H.American investment in British manufacturing industry[J].Revue Économique,1960,11(1):163-175.

[23] MATHEWS J A.Dragon multinationals:New players in 21st century globalization[J].Asia Pacific Journal of Management,2006,23(1):5-27.

[24] JOHANSON J, VAHLNE J E. The internationalization process of the firm:a model of knowledge development and increasing foreign market commitments[J].Journal of International Business Studies,1977,8(1):23-32.

[25] 王永中,李曦晨.中国对“一带一路”沿线国家直接投资的特征分析[J].国际税收,2017,30(5):10-18.

[26] BUCKLEY P J.The impact of the global factory on economic development[J].Journal of World Business,2009,44(2):131-143.

[27] 吴先明,张玉梅.国有企业的海外并购是否创造了价值:基于PSM和DID方法的实证检验[J].世界经济研究,2019,38(5):80-91,106,135-136.

[28] 聂辉华,江艇,杨汝岱.中国工业企业数据库的使用现状和潜在问题[J].世界经济,2012,35(5):142-158.

[29] 张辽,王俊杰.环境适应性、集聚特征与企业生存:来自中国工业企业面板数据的实证分析[J].山西财经大学学报,2020,42(1):72-84.

(责任编辑:陈 井)

REZ F F,UTTERBACK J M.Dominant designs and the survival of firms[J].Strategic Management Journal,1995,16(6):415-430.

REZ F F,UTTERBACK J M.Dominant designs and the survival of firms[J].Strategic Management Journal,1995,16(6):415-430.