0 引言

我国经济已进入高质量发展阶段,生态文明建设正处于负重前行的关键期。绿色技术创新作为推动经济社会与生态环境协调发展的内在要求,是实现可持续发展、促进人与自然和谐共生的必要途径。2017年,习近平总书记在党的十九大报告中提出“构建市场导向的绿色技术创新体系”的发展目标;2019年,国家发改委、科技部在《关于构建市场导向的绿色技术创新体系的指导意见》中进一步明确,应强化企业绿色技术创新主体地位,激发高校、科研院所绿色技术创新活力,推进产学研金介深度融合。在此背景下,亟需结合我国实践情况,从理论上深入探讨各类创新组织绿色技术创新影响因素,为推进绿色发展,加快建设创新型国家提供借鉴。

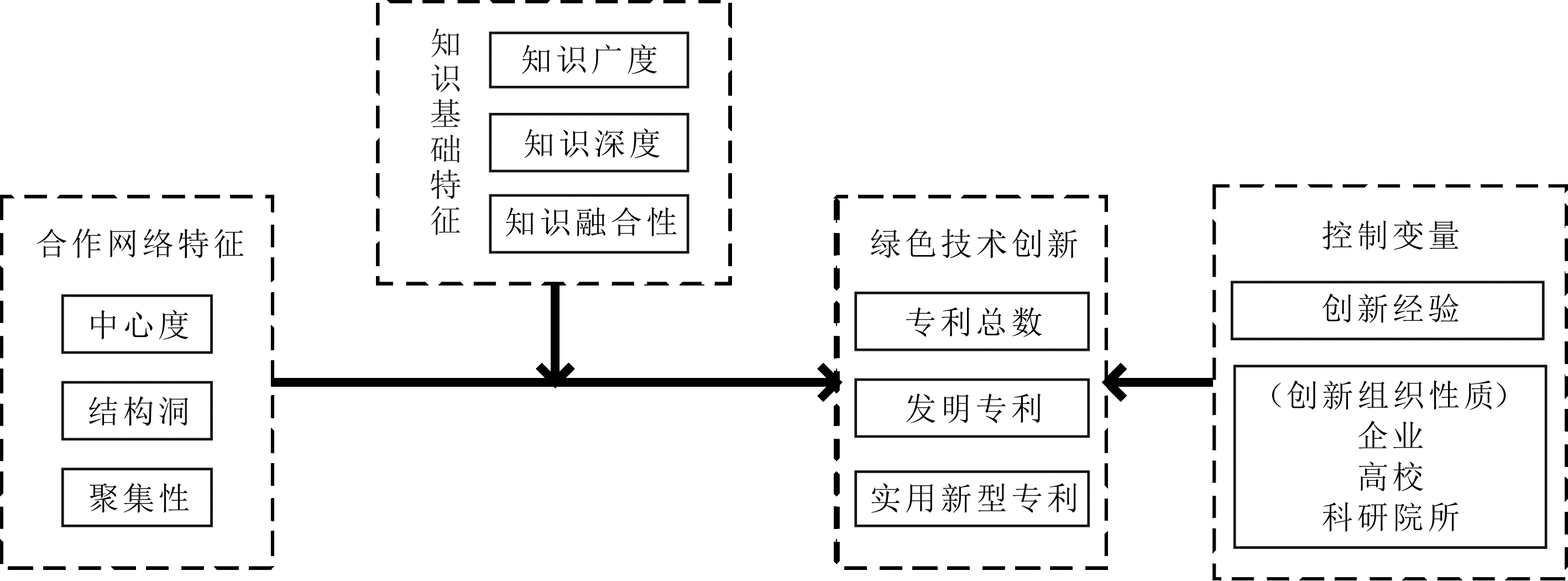

参照已有研究,一方面,创新组织通过外部合作网络实现知识共享、风险共担[1];另一方面,组织自身知识基础也影响其通过外部合作获取收益的程度[2]。然而,综合以上两个方面对绿色技术创新进行研究的相关文献较为匮乏。因此,本文依据我国绿色技术专利数据构建合作网络并测度知识基础特征,基于创新组织微观视角,对绿色技术创新影响因素进行量化分析。

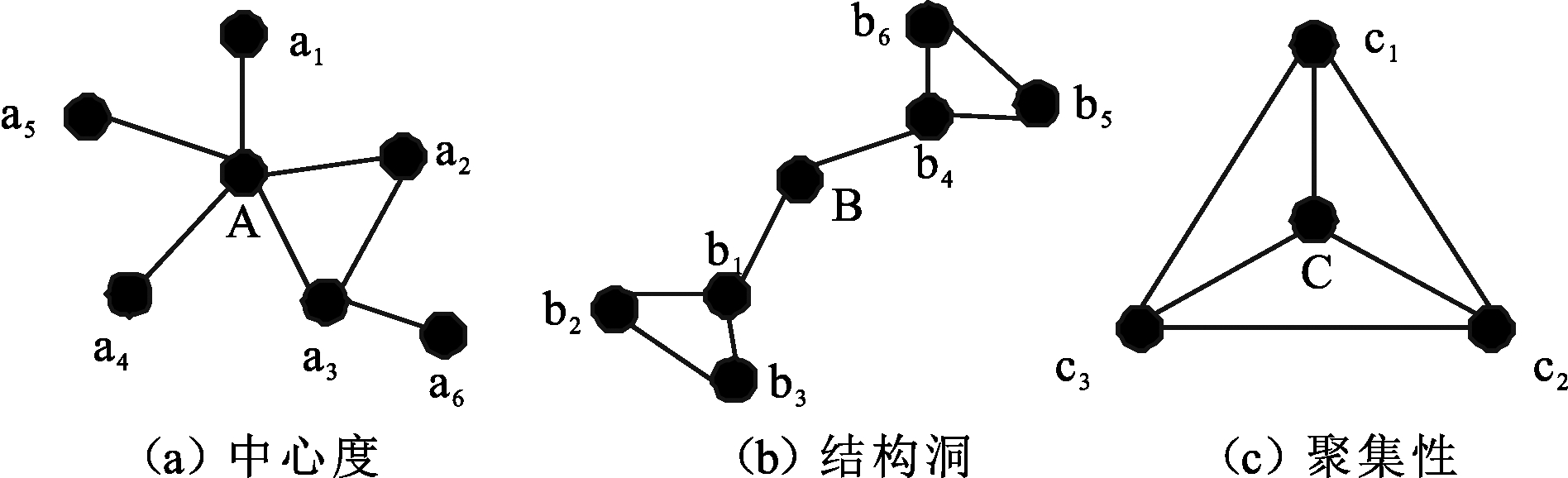

首先,针对合作网络,学者们多围绕宏观网络特征(如网络规模、网络密度等)[3]和微观网络特征(如中心度、结构洞等)[4,5]两种视角展开讨论,本文着重探讨创新组织自身特征对绿色技术创新的影响机理,故选用中心度、结构洞和聚集性3个微观网络指标衡量合作网络特征。其次,针对知识基础,学界在广泛采用Katila等[6]提出的知识广度、知识深度二维度划分方式的同时,开始关注基于知识单元间组合关系的知识基础结构性特征(如融合性[7]、一致性[8]、凝聚性[9]等),但鲜有学者系统地从以上3个方面探讨知识基础在合作网络与技术创新间的调节机理。因此,本文选用知识广度、知识深度和知识融合性3个指标衡量知识基础特征,探究其在前述合作网络特征对绿色技术创新直接影响过程中的调节作用,以期为各类创新组织进行绿色技术创新提供实践参考,为我国学者开展绿色技术创新相关理论研究提供有益的启示。同时,丰富和完善合作网络与技术创新关系间的权变因素研究,并尝试将本文结论进一步推广至其它领域。

1 理论基础与研究假设

1.1 合作网络特征的直接影响

社会网络是指社会行为主体及主体间关系所构成的集合,行为主体构成网络节点,主体间关系则形成网络中不同节点间的连接边。随着市场竞争日趋激烈和创新周期不断缩短,创新组织越来越多地采取合作创新方式以应对复杂多变的外部环境,将社会网络分析应用于创新研究,成为学界持续关注的热点。本文基于我国绿色技术专利数据,构建以企业、高校及科研院所等创新组织为节点,以组织间专利合作关系为连接边的合作网络,进而探讨中心度、结构洞和聚集性3类合作网络特征对绿色技术创新的直接影响。

1.1.1 合作网络中心度的影响

创新组织中心度即其直接合作伙伴数量[10],反映其外部资源获取渠道的多寡(如图1(a)所示,A拥有5个直接合作伙伴:a1、a2、a3、a4、a5)。首先,当创新组织拥有较多的合作伙伴时,组织间的跨边界交流为其带来了多样化的外部知识,通过内外部知识有效整合可以激发创新灵感并促进新知识产生,从而实现技术创新[11]。其次,由于信息在传输过程中极易发生失真现象,传输路径越长失真度就越高[12]。创新组织通过直接合作能够获取大量第一手资源,准确判断竞争对手动向及市场发展状况,由此降低信息失真率,实现高效率创新。最后,创新组织间的直接与间接合作演化出“核心-边缘”的合作网络结构,中心度较高的创新组织位于网络核心位置,具有较高的网络声望和地位[13],能够吸引网络中的优质创新资源和合作伙伴,从而降低技术创新过程中的信息搜寻成本和交流合作成本[4,14]。因此,本文提出以下假设:

H1:在合作网络中,中心度对绿色技术创新具有正向影响。

1.1.2 合作网络结构洞的影响

网络中某些创新组织间不存在直接合作关系,这种关系的间断就好像是网络结构中出现了洞穴,Burt[15]将其命名为结构洞,填补这个洞穴的创新组织就称为占据了结构洞位置(如图1(b)所示,B占据了b1与b4之间的结构洞位置)。根据Burt的观点,占据结构洞位置的创新组织具有以下两个方面优势:一方面,结构洞是其两端创新组织间产生联系的“桥梁”,占据结构洞位置的创新组织可充当网络中信息传递和资源流动的“中介”,从而在合作创新过程中具有更大的自主权并由此获取“桥收益”[14,16],在网络中具有控制优势;另一方面,由于结构洞两端的创新组织不存在直接合作关系,故其所拥有的创新资源通常呈现出差异化特征。因此,占据结构洞位置的创新组织可以从结构洞两端获取非冗余、异质性信息[17],从而具有更高的资源整合效率和更多的技术创新机会,即在网络中具有信息优势。因此,本文提出以下假设:

H2:在合作网络中,结构洞对绿色技术创新具有正向影响。

1.1.3 合作网络聚集性的影响

创新组织聚集性是指其直接合作伙伴间彼此存在合作关系的程度[4](如图1(c)所示,C的3个直接合作伙伴c1、c2、c3间均存在合作关系),反映了该创新组织所处局部网络的知识扩散环境。较高的聚集性意味着局部网络中的创新组织间存在密切合作关系和较多的知识流通渠道,虽可增进彼此信任,加快知识传播速度[1,4],但也使局部网络中的知识趋于同质化,信息趋于重复化。一方面,容易使创新组织陷入路径锁定和技术壁垒困境[18];另一方面,对冗杂信息的识别和区分也消耗了其大量精力,不利于技术创新。同时,合作伙伴间的紧密连接使局部网络形成了相对封闭的环境,一定程度上阻碍了外部异质性创新资源流入。绿色技术创新具有激进性和变革性特点[19],创新组织可能更需要相对灵活的外部网络环境,以便随时调整创新策略,较高的聚集性削弱了其对外界环境变化的反应能力[20]。因此,本文提出以下假设:

H3:在合作网络中,聚集性对绿色技术创新具有负向影响。

1.2 知识基础特征的调节作用

创新组织的知识基础由反映其认知能力的不同知识单元构成,上述知识单元一方面是创新经验积累、创新灵感激发、创新活动开展的根本来源,另一方面是市场信息搜寻、合作伙伴选择、外部知识整合的重要因素。根据Pisano[21]的知识权变观点,创新组织在外部合作中应充分考虑其自身知识基础特征,制定与之匹配的合作创新策略,合理构建网络关系,适应技术发展变革。本文从知识广度、知识深度与知识融合性3个角度,探究创新组织的知识基础特征在其合作网络特征对绿色技术创新直接影响过程中的调节作用。

1.2.1 知识广度的调节作用

创新组织的知识广度是指其所拥有的知识单元数量,反映了技术知识领域的覆盖范围。首先,拥有较高知识广度的创新组织,已经在市场竞争过程中构建起较完备的知识库,但也应关注对已有知识的合理配置及最大化利用[22],过多外部合作可能会使其涉及的技术领域过于分散,创新资源难以集中,反而不利于形成核心技术优势[8],因而削弱中心度的正向影响。其次,这类创新组织因掌握了各细分领域技术,从结构洞两端获取的资源很可能与其原有知识重叠,故难以获取预期的异质性信息,从而削弱结构洞的信息优势。此时,若将创新资源过多地投入到控制模式中,甚至可能造成信息过载[23],较高的信息加工成本使“桥收益”相对降低,从而削弱结构洞的控制优势。最后,这类创新组织处于相对封闭的局部网络中,一方面,其自身拥有来自多个领域的异质性知识和较强的内部创新能力,不易受局部网络知识趋同化现象带来的不利影响;另一方面,这类创新组织通常对外部技术环境和市场需求变化拥有敏锐的感知能力[24,25],能够在一定程度上弥补封闭网络对创新灵活性的限制,由此削弱聚集性的负向影响。综上,本文提出如下假设:

H4a:知识广度越高,合作网络中心度对绿色技术创新的正向影响越弱;

H4b:知识广度越高,合作网络结构洞对绿色技术创新的正向影响越弱;

H4c:知识广度越高,合作网络聚集性对绿色技术创新的负向影响越弱。

1.2.2 知识深度的调节作用

创新组织的知识深度是指创新组织对不同知识单元的使用情况,反映其技术知识领域的集中与熟练程度。首先,创新组织拥有较高的知识深度,意味着其创新资源集中分布在某个或几个技术领域,但对擅长领域过度投入可能促使创新组织产生认知惯性[26],不利于创新灵感激发。此时,外部技术合作恰恰能够带来新知识,新知识与原有知识结合带来技术领域拓展的可能,产生更多创新机会,从而强化中心度的正向影响。其次,从控制能力角度看,在某个领域深耕的创新组织,通常在该领域积累了一定的技术优势[25],甚至成为创新领导者,进而可利用网络中介者的角色更多地获取专业化技术领域的市场收益,巩固原有优势,强化结构洞的正向影响。最后,从信息扩散角度看,创新组织已经掌握某技术领域的前沿知识,此时通常难以在原有领域通过显性知识强化或转移继续实现技术突破,更需要的是嵌于网络行为者行动规则中的隐性知识[27]。创新组织间密切合作恰恰有助于信任机制建立,进而促进隐性知识传播和共享,提高知识吸收和整合效率,因而削弱聚集性的负向影响。综上,本文提出如下假设:

H5a:知识深度越高,合作网络中心度对绿色技术创新的正向影响越强;

H5b:知识深度越高,合作网络结构洞对绿色技术创新的正向影响越强;

H5c:知识深度越高,合作网络聚集性对绿色技术创新的负向影响越弱。

1.2.3 知识融合性的调节作用

技术创新所需的多样化知识使得各知识单元并非孤立地存在,而是基于一定组合关系形成知识网络。网络中某些知识单元能够与其它知识单元频繁组合,由此成为创新的关键要素。创新组织的知识融合性即其所拥有的知识单元在知识网络中的组合程度,反映了创新组织对关键知识的掌握程度。首先,创新组织不仅能够从外部合作中获取知识流入收益,也面临着知识流出风险,加上我国作为发展中国家,法律法规尚不完善,合作中存在诸多不完全契约问题,极易催生机会主义行为[28],从而导致关键知识泄露。因此,知识融合性较高的创新组织在合作中具有更高的技术外泄风险和知识保护成本,从而削弱中心度的正向影响。其次,这类创新组织因掌握了技术创新所需的关键知识,因而具有更高的技术影响力和话语权,当其占据结构洞位置时,结构洞两端的合作者需要通过让渡一定的利益获取所需资源及掌握创新前沿动态[29],由此巩固了控制优势,强化了结构洞的正向影响。最后,根据非本地发明的观点,掌握关键核心技术而处于创新垄断地位的创新组织通常具有拒绝外部知识流入的倾向,更加注重内部研发[22]。即使较高的聚集性使得局部网络处于相对封闭状态而阻碍了外部异质性创新资源流入,其不利影响也会相应受到弱化。综上,本文提出如下假设:

H6a:知识融合性越高,合作网络中心度对绿色技术创新的正向影响越弱;

H6b:知识融合性越高,合作网络结构洞对绿色技术创新的正向影响越强;

H6c:知识融合性越高,合作网络聚集性对绿色技术创新的负向影响越弱。

2 研究方法与变量测度

2.1 数据收集与处理

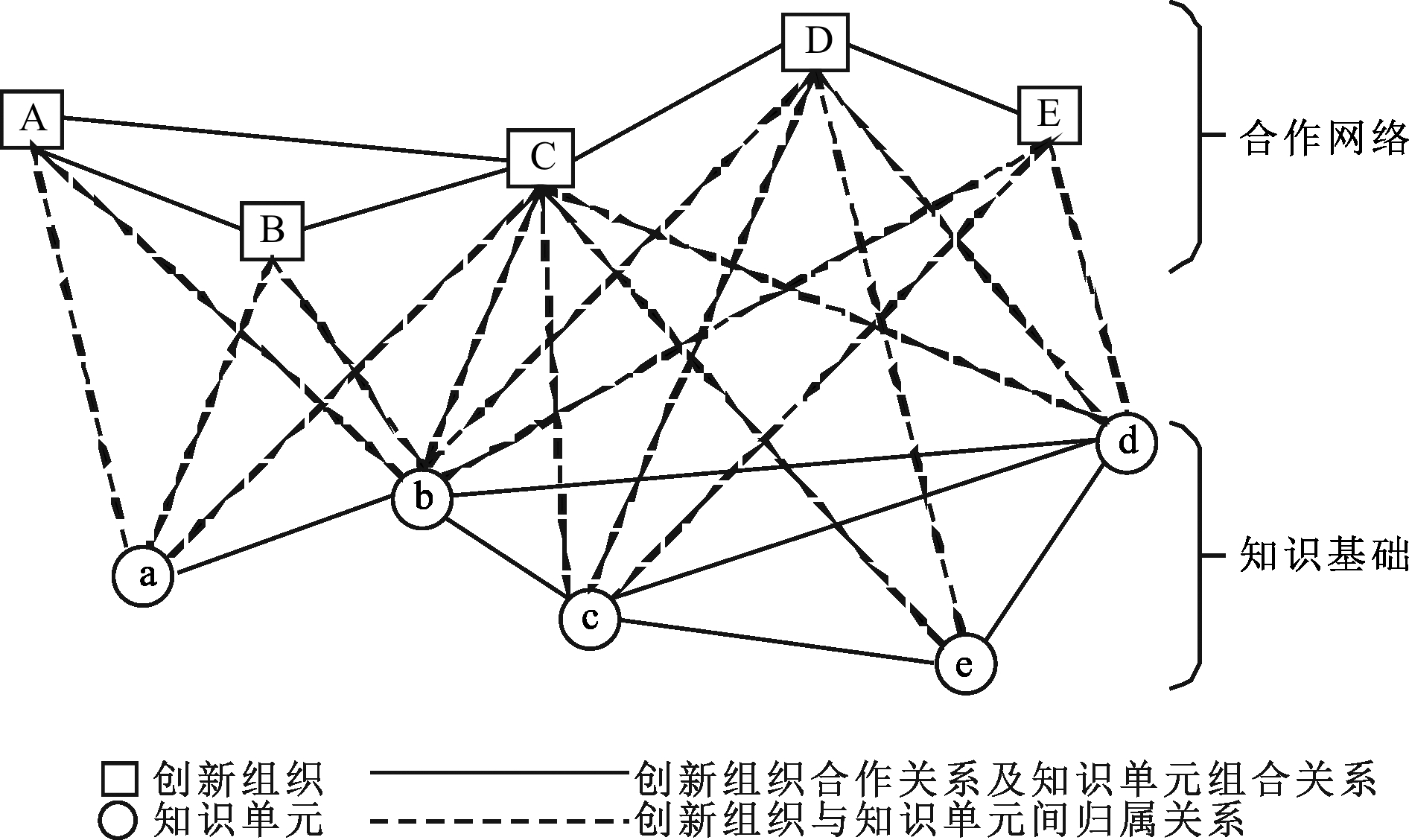

世界知识产权组织(World Intellectual Property Organization,WIPO)于2010年推出了国际专利分类绿色清单(IPC Green Inventory),将绿色技术划分为替代能源生产、交通运输、能源节约、废物管理、农林、行政管理与设计、核电七大类,并建立了其与国际专利分类表(International Patent Classification,IPC)之间的对应关系,为准确检索绿色技术专利信息提供了便捷机制。本文依据国际专利分类绿色清单,通过专利信息服务平台(http://search.cnipr.com/),收集了1985—2017年我国申请的绿色技术专利数据,具体处理及清洗过程如下:①收集上述七大类绿色技术的中文专利数据,并依据国省代码筛选出(第一位)申请(专利权)人所在地为我国内地的专利,共计得到958 621条专利数据,其中发明专利487 887条,实用新型专利470 734条(我国外观设计专利采用珞珈诺分类号,故所得专利数据中不含外观设计专利);②所得数据中共计有109 318条联合申请专利数据,从中进一步筛选出由组织与组织共同申请的专利数据83 874条,以构建我国绿色技术创新组织间合作网络;③借鉴相关研究[5,9],提取所有专利中IPC分类号前4位(如A01B、A01C)作为知识单元进行编码,共计得到615个知识单元,用于测度创新组织的知识基础;④由于专利合作及申请具有一定的连续性,因此采用3年时间窗口[9]。依据每一时间窗口内创新组织间合作关系、知识单元间组合关系以及创新组织与知识单元的归属关系,对合作网络特征与知识基础特征予以量化,如图2所示。

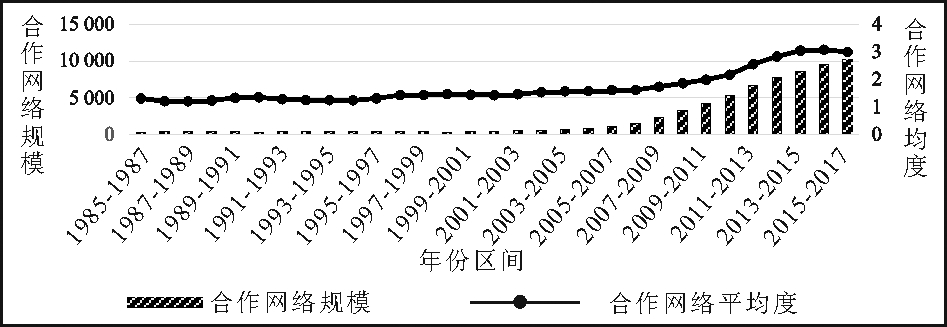

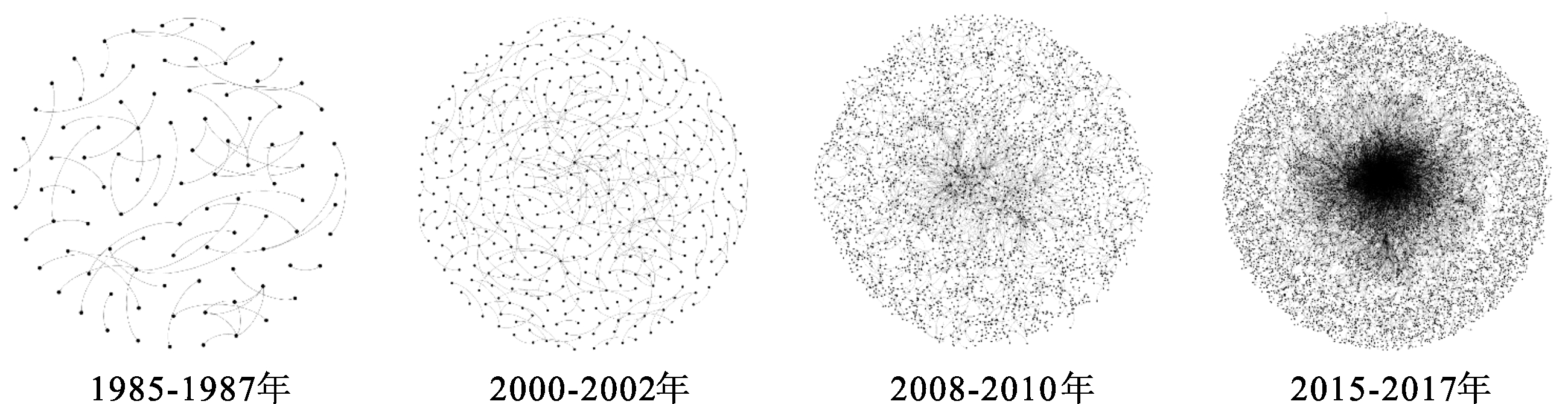

为更直观地反映我国绿色技术创新组织间的合作关系,图3给出了各时间窗口内合作网络规模(网络节点数)与网络平均度(节点中心度平均值)的变化趋势,图4给出了4幅具有代表性的网络图。由此可以看出,2004年之前我国参与绿色技术创新合作的组织数量较少,随着2004年国家发改委统一核定脱硫环保电价,以及2005年《可再生能源法》等一系列政策法规出台,网络规模逐步扩大;自2009年我国在哥本哈根气候大会上作出加强节能、提高能效工作等承诺,生态文明建设在全社会得到广泛关注,网络规模增速明显提升且呈现出不断扩大态势,网络平均度大幅增长,各创新组织间合作交流日益密切。近年来,绿色技术创新行为越发普遍和频繁。

2.2 变量定义与测度

2.2.1 被解释变量

绿色技术创新。现有研究多表明,专利能够有效衡量技术创新。由于专利申请比授权更能真实反映创新时间[30]且不易受检测过程中不确定因素的影响[31],故本文选用绿色技术专利申请数据而非授权数据作为绿色技术创新测度指标。另外,不同类型专利代表不同难度的创新,本文将进一步区分发明专利与实用新型专利,以专利申请总数(Patent0)衡量创新总数量,以技术含量较高的发明专利申请数(Patent1)代表高质量创新。同时,将实用新型专利申请数(Patent2)作为对照,探究合作网络与知识基础对两类专利申请的影响是否存在差异。本文选取的解释变量、调节变量与被解释变量来自两个连续非重叠时间窗口(即t-2至t年的合作网络特征与知识基础特征分别作为解释变量和调节变量,t+1至t+3年的绿色技术专利申请数作为被解释变量)。同时,为提高数据的稳定性,剔除数据中专利申请总数为零的研究样本,最终得到创新组织数量为6 715个。

2.2.2 解释变量

(1)合作网络中心度(DC)。本文所计算的中心度为创新组织在绿色技术领域的直接合作伙伴数量,计算公式为:

(1)

其中,dij表示创新组织i与j之间的合作关系,若二者存在合作关系则取值为“1”,否则为“0”。

(2)合作网络结构洞(SH)。根据Burt[15]提出的方法,首先计算创新组织i的网络约束:

(2)

其中,j为与i存在直接合作关系的创新组织,pij表示j在i全部关系投入中的占比;k为与i、j均存在直接合作关系的创新组织,pik、pkj含义与pij类似。创新组织i的结构洞水平以2减去其网络约束值计算得到[32],该取值越高表示创新组织跨越的结构洞越多。

(3)合作网络聚集性(CC)。度量聚集性的指标为聚集系数,其计算公式为:

(3)

其中,ni表示与i存在直接合作关系的创新组织数量, 即为上述创新组织在合作网络中的最大可能连接边数,zi是指这些创新组织间的实际连接边数。该指标取值介于0~1之间,取值越高表示聚集性程度越高。

即为上述创新组织在合作网络中的最大可能连接边数,zi是指这些创新组织间的实际连接边数。该指标取值介于0~1之间,取值越高表示聚集性程度越高。

2.2.3 调节变量

(1)知识广度(Breadth)。为测度创新组织知识领域覆盖范围,本文以创新组织在当前时间窗口内所拥有的知识单元数量衡量其知识广度[8]。

(2)知识深度(Depth)。借鉴George等[33]的研究,使用Herfindahl指数度量创新组织知识深度。

(4)

其中,Pij表示创新组织i在当前时间窗口内的专利申请中,其主要知识单元(主IPC前4位)为j的专利申请数,Pi表示其在当前时间窗口内的专利申请总数。该指标取值介于0~1之间,取值越高表示技术分布越集中。

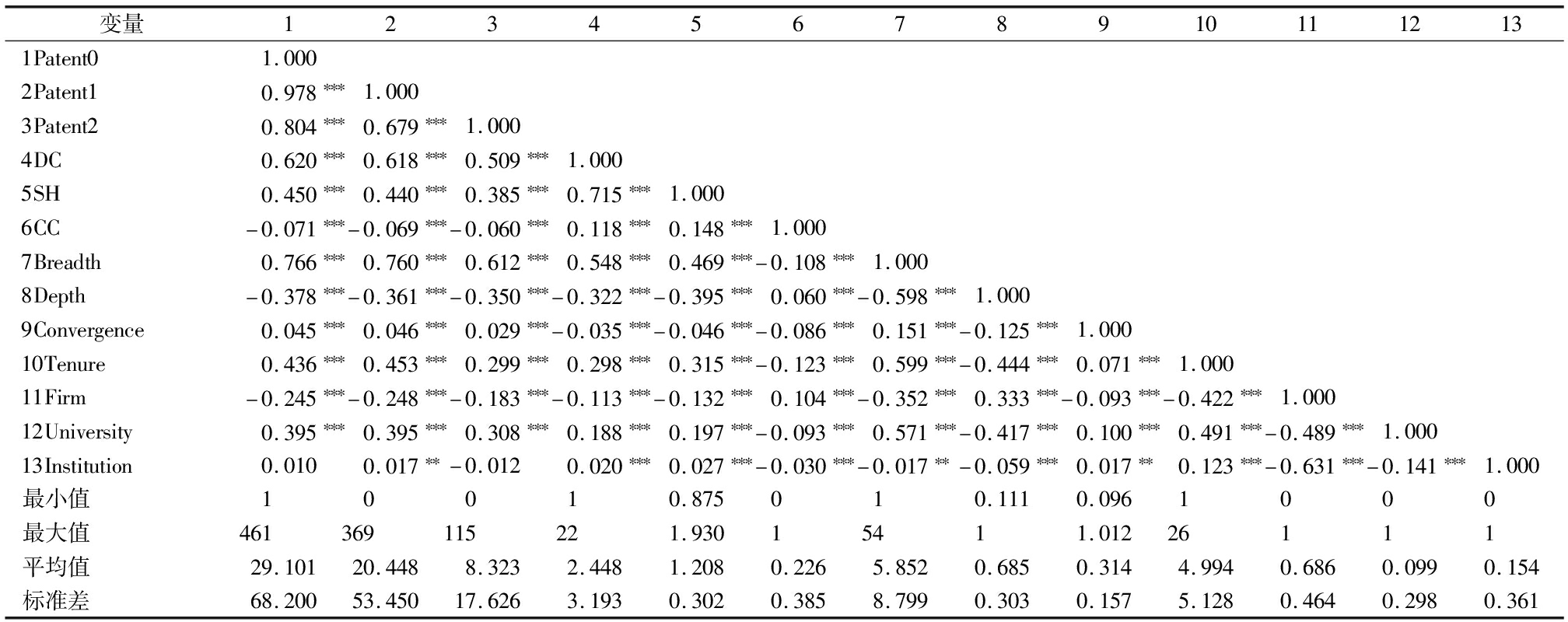

(3)知识融合性(Convergence)。参照Guan等[7]对知识融合性的计算方法,使用Jaccard指数计算每一知识单元的融合性。

(5)

Rij表示知识单元i与j间的技术关联性,Ni表示包含知识单元i的专利数量,Nj含义类似,Nij表示同时包含知识单元i和j的专利数量。该指标取值越高,表示所选知识单元在知识网络中的组合程度越高。对于创新组织知识融合性的计算,取其所有知识单元融合性的平均值。

2.2.4 控制变量

(1)创新经验(Tenure)。以创新组织首次申请绿色技术专利年份与当前时间窗口最后一年之间的时间间隔作为其创新经验测度指标。

(2)创新组织性质。设置企业(Firm)、高校(University)、科研院所(Institution)3个虚拟变量表示创新组织性质,当其分别为企业、高校或科研院所时,则相应虚拟变量取值为“1”,否则为“0”。当创新组织不属于企业、高校或科研院所任意一类时,3个虚拟变量均取值为“0”。

综上,本文所选变量及研究模型如图5所示。

3 实证分析

3.1 描述性统计分析与相关性分析

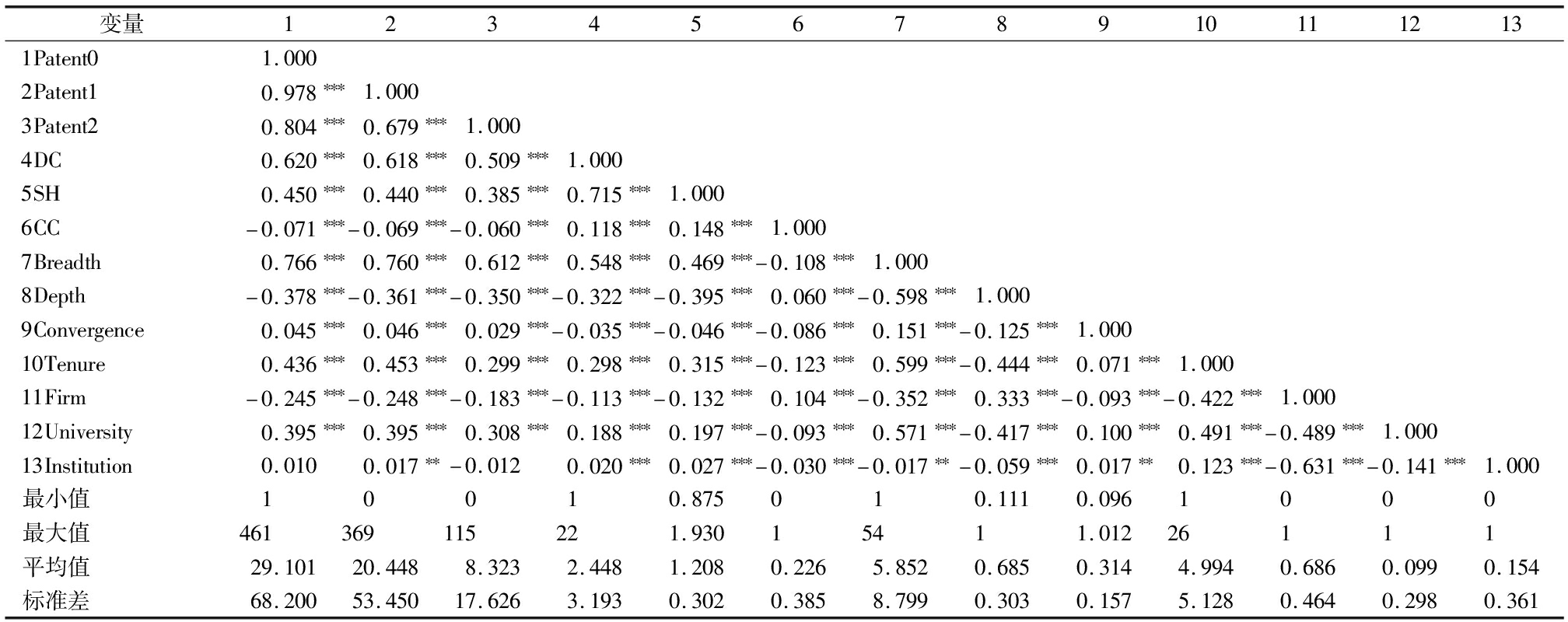

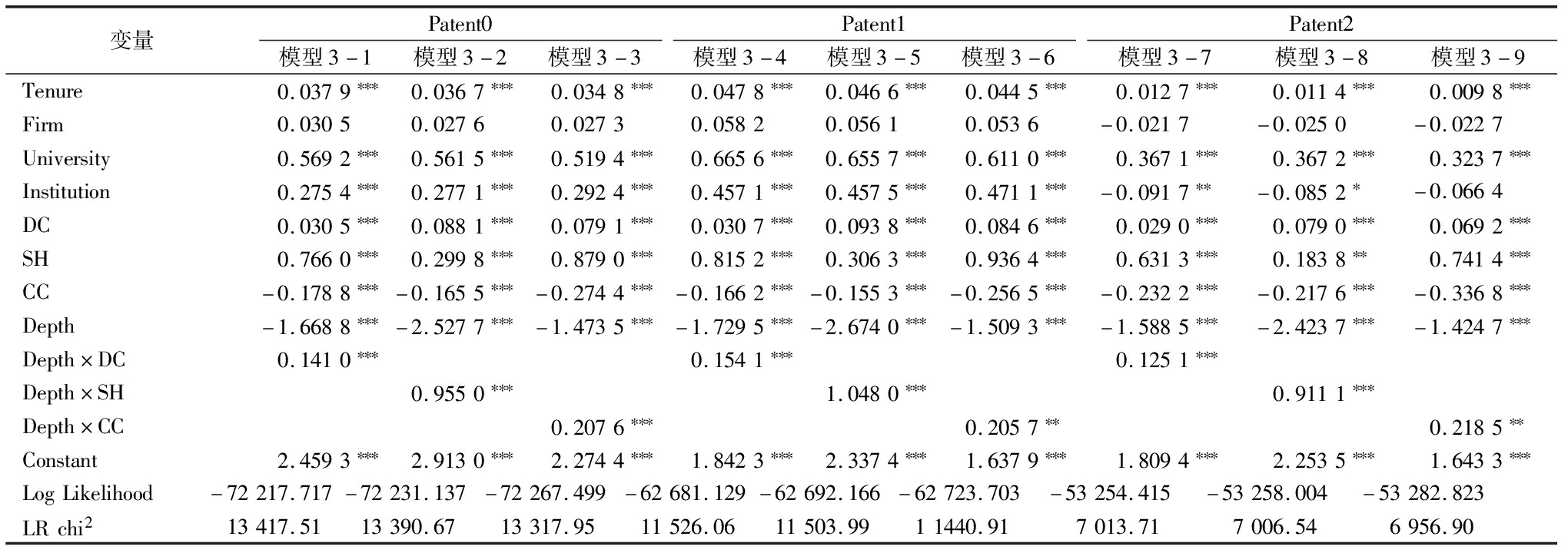

为剔除异常值的影响,本文对所有变量进行1%的缩尾处理,缩尾处理后各变量描述性统计分析及相关性分析结果如表1所示。由此可知,不同创新组织申请的绿色技术专利数量存在较大差异,发明专利、实用新型专利及专利总数的标准差皆为均值的2倍以上,存在过度离散现象。中心度、结构洞与各专利申请数均表现出显著正相关关系,聚集性与各专利申请数之间存在显著负相关关系,初步验证了H1、H2、H3。另外,我国绿色技术创新合作网络明显呈现出以企业为主导,高校及科研院所等学术科研机构为辅的特征,各创新组织的平均创新经验为5年左右。最后,本文所选解释变量、调节变量与控制变量间均不存在明显多重共线性问题。

表1 描述性统计与相关性分析结果

变量123456789101112131Patent01.0002Patent10.978∗∗∗1.0003Patent20.804∗∗∗0.679∗∗∗1.0004DC0.620∗∗∗0.618∗∗∗0.509∗∗∗1.0005SH0.450∗∗∗0.440∗∗∗0.385∗∗∗0.715∗∗∗1.0006CC-0.071∗∗∗-0.069∗∗∗-0.060∗∗∗0.118∗∗∗0.148∗∗∗1.0007Breadth0.766∗∗∗0.760∗∗∗0.612∗∗∗0.548∗∗∗0.469∗∗∗-0.108∗∗∗1.0008Depth-0.378∗∗∗-0.361∗∗∗-0.350∗∗∗-0.322∗∗∗-0.395∗∗∗0.060∗∗∗-0.598∗∗∗1.0009Convergence0.045∗∗∗0.046∗∗∗0.029∗∗∗-0.035∗∗∗-0.046∗∗∗-0.086∗∗∗0.151∗∗∗-0.125∗∗∗1.00010Tenure0.436∗∗∗0.453∗∗∗0.299∗∗∗0.298∗∗∗0.315∗∗∗-0.123∗∗∗0.599∗∗∗-0.444∗∗∗0.071∗∗∗1.00011Firm-0.245∗∗∗-0.248∗∗∗-0.183∗∗∗-0.113∗∗∗-0.132∗∗∗0.104∗∗∗-0.352∗∗∗0.333∗∗∗-0.093∗∗∗-0.422∗∗∗1.00012University0.395∗∗∗0.395∗∗∗0.308∗∗∗0.188∗∗∗0.197∗∗∗-0.093∗∗∗0.571∗∗∗-0.417∗∗∗0.100∗∗∗0.491∗∗∗-0.489∗∗∗1.00013Institution0.0100.017∗∗-0.0120.020∗∗∗0.027∗∗∗-0.030∗∗∗-0.017∗∗-0.059∗∗∗0.017∗∗0.123∗∗∗-0.631∗∗∗-0.141∗∗∗1.000最小值10010.875010.1110.0961000最大值461369115221.93015411.01226111平均值29.10120.4488.3232.4481.2080.2265.8520.6850.3144.9940.6860.0990.154标准差68.20053.45017.6263.1930.3020.3858.7990.3030.1575.1280.4640.2980.361

注:N=18 969,*、**、***分别表示显著性水平为p<0.1、p<0.05、p<0.01,下同

3.2 回归分析

由于本文所选被解释变量为非负计数数据,故不应采用一般化线性回归模型,而对于标准差远大于均值的过度离散数据,泊松回归可能会低估其均方根误差并高估其显著性水平,因此,应当选用负二项回归模型进行回归分析。本文采用Stata14.0软件对数据进行负二项回归分析,回归分析结果见表2、表3、表4、表5。

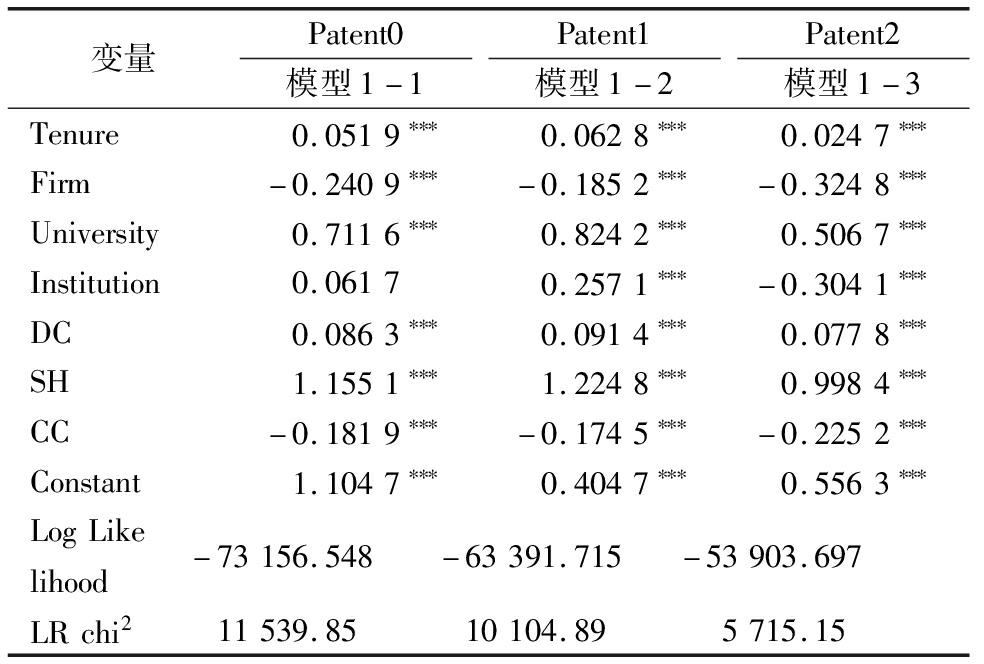

表2 合作网络特征的直接影响

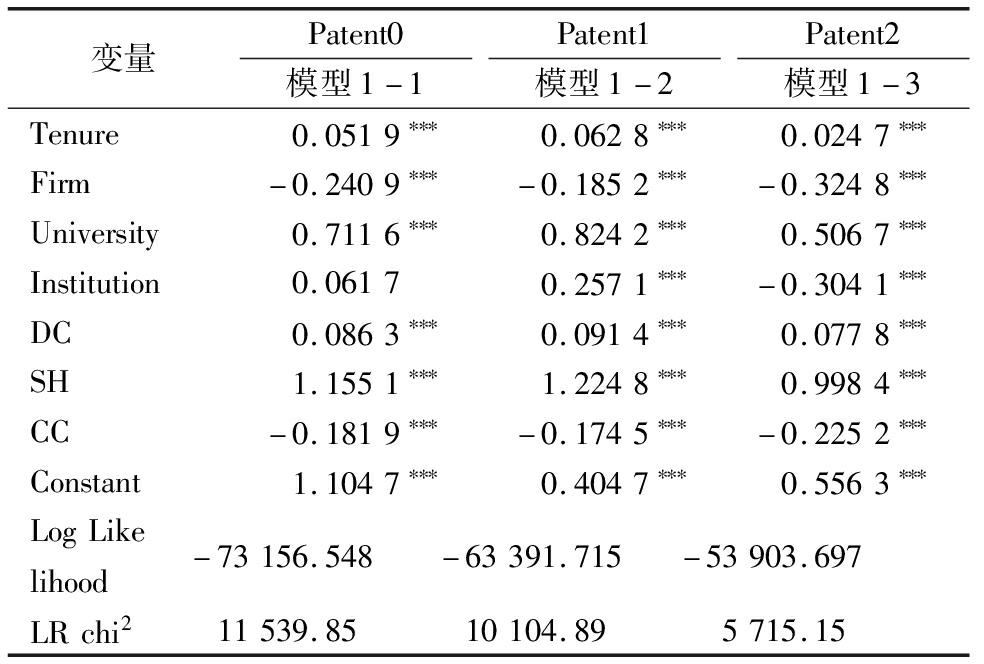

变量Patent0模型1-1Patent1模型1-2Patent2模型1-3Tenure0.0519∗∗∗0.0628∗∗∗0.0247∗∗∗Firm-0.2409∗∗∗-0.1852∗∗∗-0.3248∗∗∗University0.7116∗∗∗0.8242∗∗∗0.5067∗∗∗Institution0.06170.2571∗∗∗-0.3041∗∗∗DC0.0863∗∗∗0.0914∗∗∗0.0778∗∗∗SH1.1551∗∗∗1.2248∗∗∗0.9984∗∗∗CC-0.1819∗∗∗-0.1745∗∗∗-0.2252∗∗∗Constant1.1047∗∗∗0.4047∗∗∗0.5563∗∗∗LogLikelihood-73156.548-63391.715-53903.697LRchi211539.8510104.895715.15

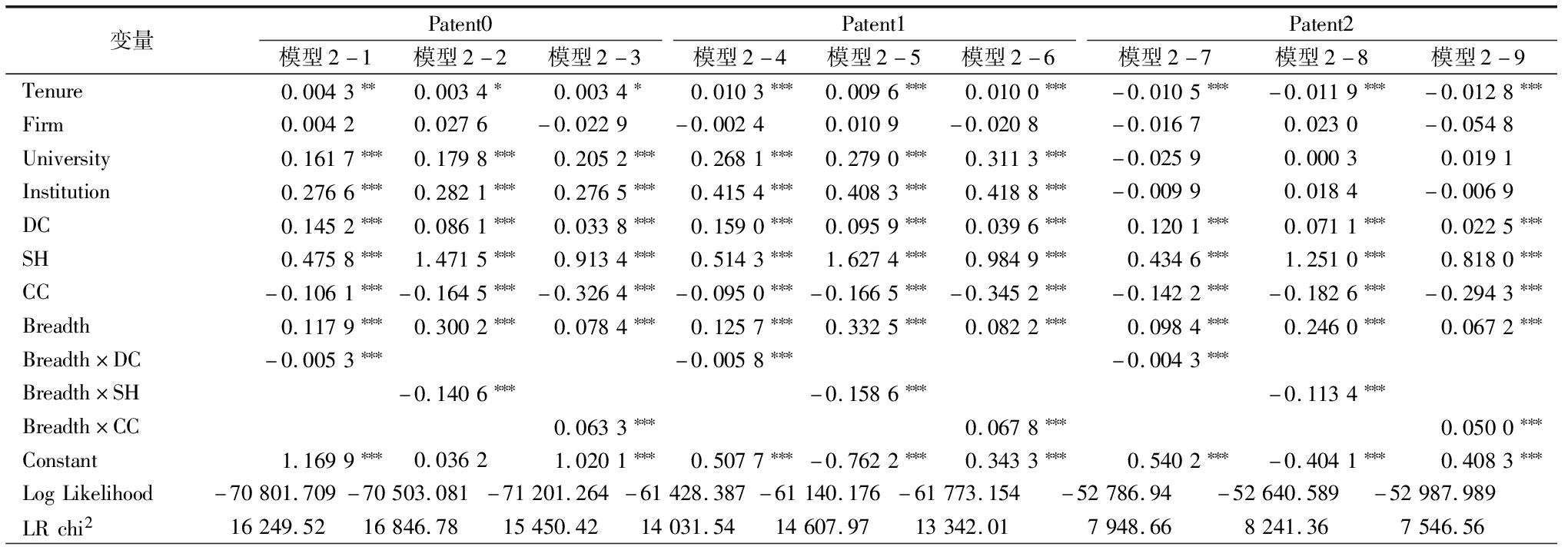

表3 知识广度的调节作用

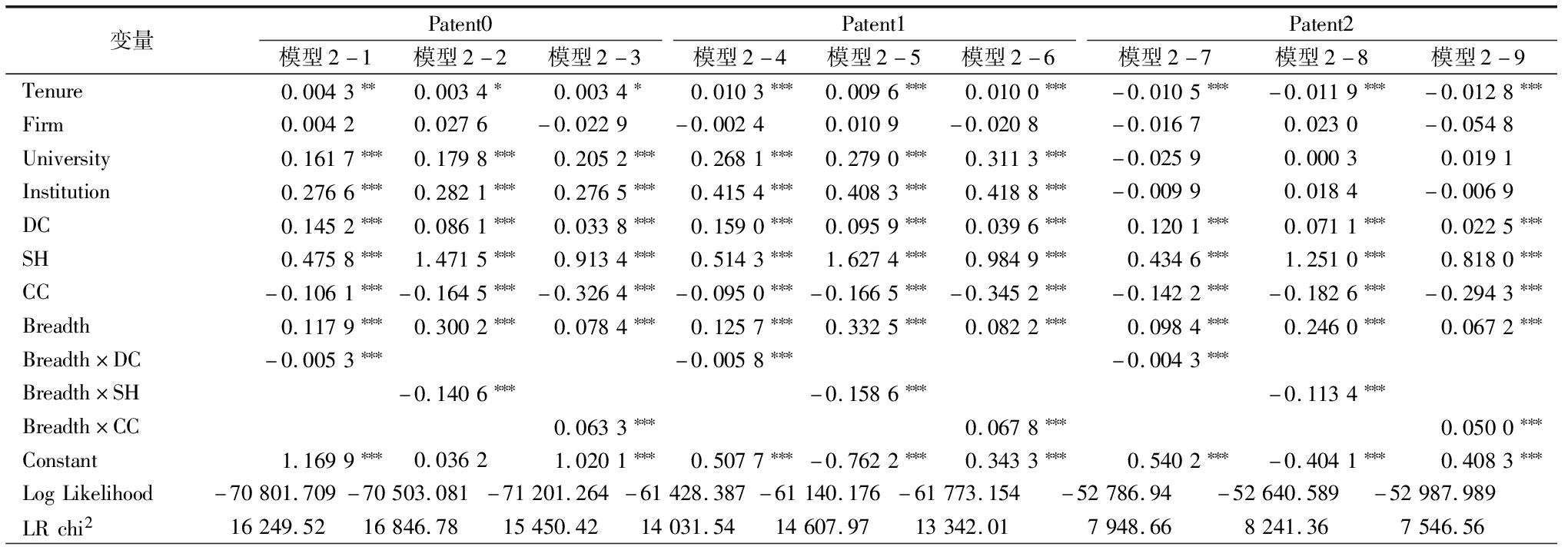

变量Patent0模型2-1模型2-2模型2-3Patent1模型2-4模型2-5模型2-6Patent2模型2-7模型2-8模型2-9Tenure0.0043∗∗0.0034∗0.0034∗0.0103∗∗∗0.0096∗∗∗0.0100∗∗∗-0.0105∗∗∗-0.0119∗∗∗-0.0128∗∗∗Firm0.00420.0276-0.0229-0.00240.0109-0.0208-0.01670.0230-0.0548University0.1617∗∗∗0.1798∗∗∗0.2052∗∗∗0.2681∗∗∗0.2790∗∗∗0.3113∗∗∗-0.02590.00030.0191Institution0.2766∗∗∗0.2821∗∗∗0.2765∗∗∗0.4154∗∗∗0.4083∗∗∗0.4188∗∗∗-0.00990.0184-0.0069DC0.1452∗∗∗0.0861∗∗∗0.0338∗∗∗0.1590∗∗∗0.0959∗∗∗0.0396∗∗∗0.1201∗∗∗0.0711∗∗∗0.0225∗∗∗SH0.4758∗∗∗1.4715∗∗∗0.9134∗∗∗0.5143∗∗∗1.6274∗∗∗0.9849∗∗∗0.4346∗∗∗1.2510∗∗∗0.8180∗∗∗CC-0.1061∗∗∗-0.1645∗∗∗-0.3264∗∗∗-0.0950∗∗∗-0.1665∗∗∗-0.3452∗∗∗-0.1422∗∗∗-0.1826∗∗∗-0.2943∗∗∗Breadth0.1179∗∗∗0.3002∗∗∗0.0784∗∗∗0.1257∗∗∗0.3325∗∗∗0.0822∗∗∗0.0984∗∗∗0.2460∗∗∗0.0672∗∗∗Breadth×DC-0.0053∗∗∗-0.0058∗∗∗-0.0043∗∗∗Breadth×SH-0.1406∗∗∗-0.1586∗∗∗-0.1134∗∗∗Breadth×CC0.0633∗∗∗0.0678∗∗∗0.0500∗∗∗Constant1.1699∗∗∗0.03621.0201∗∗∗0.5077∗∗∗-0.7622∗∗∗0.3433∗∗∗0.5402∗∗∗-0.4041∗∗∗0.4083∗∗∗LogLikelihood-70801.709-70503.081-71201.264-61428.387-61140.176-61773.154-52786.94-52640.589-52987.989LRchi216249.5216846.7815450.4214031.5414607.9713342.017948.668241.367546.56

表4 知识深度的调节作用

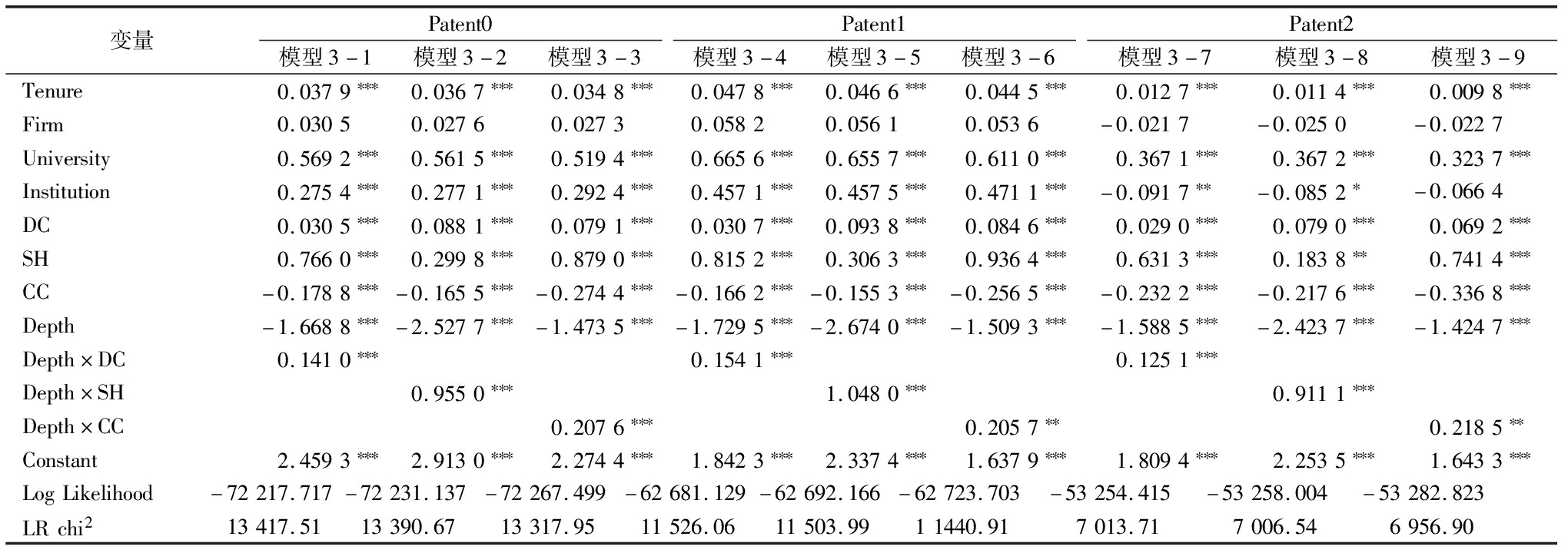

变量Patent0模型3-1模型3-2模型3-3Patent1模型3-4模型3-5模型3-6Patent2模型3-7模型3-8模型3-9Tenure0.0379∗∗∗0.0367∗∗∗0.0348∗∗∗0.0478∗∗∗0.0466∗∗∗0.0445∗∗∗0.0127∗∗∗0.0114∗∗∗0.0098∗∗∗Firm0.03050.02760.02730.05820.05610.0536-0.0217-0.0250-0.0227University0.5692∗∗∗0.5615∗∗∗0.5194∗∗∗0.6656∗∗∗0.6557∗∗∗0.6110∗∗∗0.3671∗∗∗0.3672∗∗∗0.3237∗∗∗Institution0.2754∗∗∗0.2771∗∗∗0.2924∗∗∗0.4571∗∗∗0.4575∗∗∗0.4711∗∗∗-0.0917∗∗-0.0852∗-0.0664DC0.0305∗∗∗0.0881∗∗∗0.0791∗∗∗0.0307∗∗∗0.0938∗∗∗0.0846∗∗∗0.0290∗∗∗0.0790∗∗∗0.0692∗∗∗SH0.7660∗∗∗0.2998∗∗∗0.8790∗∗∗0.8152∗∗∗0.3063∗∗∗0.9364∗∗∗0.6313∗∗∗0.1838∗∗0.7414∗∗∗CC-0.1788∗∗∗-0.1655∗∗∗-0.2744∗∗∗-0.1662∗∗∗-0.1553∗∗∗-0.2565∗∗∗-0.2322∗∗∗-0.2176∗∗∗-0.3368∗∗∗Depth-1.6688∗∗∗-2.5277∗∗∗-1.4735∗∗∗-1.7295∗∗∗-2.6740∗∗∗-1.5093∗∗∗-1.5885∗∗∗-2.4237∗∗∗-1.4247∗∗∗Depth×DC0.1410∗∗∗0.1541∗∗∗0.1251∗∗∗Depth×SH0.9550∗∗∗1.0480∗∗∗0.9111∗∗∗Depth×CC0.2076∗∗∗0.2057∗∗0.2185∗∗Constant2.4593∗∗∗2.9130∗∗∗2.2744∗∗∗1.8423∗∗∗2.3374∗∗∗1.6379∗∗∗1.8094∗∗∗2.2535∗∗∗1.6433∗∗∗LogLikelihood-72217.717-72231.137-72267.499-62681.129-62692.166-62723.703-53254.415-53258.004-53282.823LRchi213417.5113390.6713317.9511526.0611503.9911440.917013.717006.546956.90

表5 知识融合性的调节作用

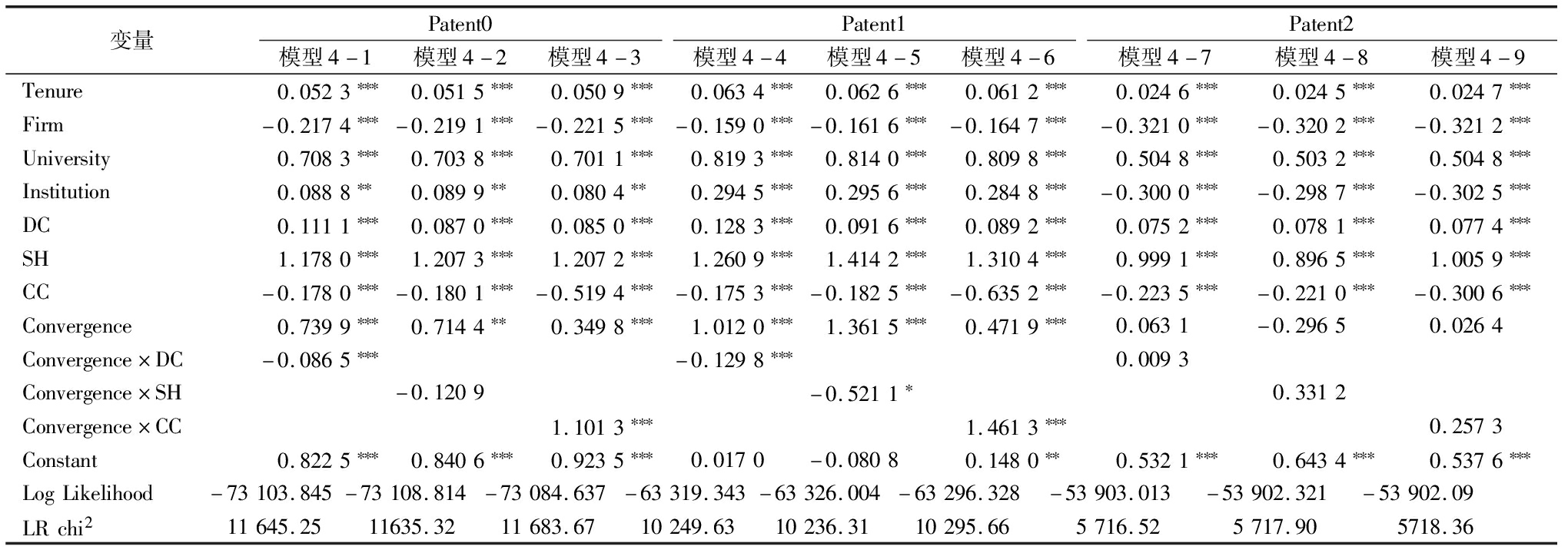

变量Patent0模型4-1模型4-2模型4-3Patent1模型4-4模型4-5模型4-6Patent2模型4-7模型4-8模型4-9Tenure0.0523∗∗∗0.0515∗∗∗0.0509∗∗∗0.0634∗∗∗0.0626∗∗∗0.0612∗∗∗0.0246∗∗∗0.0245∗∗∗0.0247∗∗∗Firm-0.2174∗∗∗-0.2191∗∗∗-0.2215∗∗∗-0.1590∗∗∗-0.1616∗∗∗-0.1647∗∗∗-0.3210∗∗∗-0.3202∗∗∗-0.3212∗∗∗University0.7083∗∗∗0.7038∗∗∗0.7011∗∗∗0.8193∗∗∗0.8140∗∗∗0.8098∗∗∗0.5048∗∗∗0.5032∗∗∗0.5048∗∗∗Institution0.0888∗∗0.0899∗∗0.0804∗∗0.2945∗∗∗0.2956∗∗∗0.2848∗∗∗-0.3000∗∗∗-0.2987∗∗∗-0.3025∗∗∗DC0.1111∗∗∗0.0870∗∗∗0.0850∗∗∗0.1283∗∗∗0.0916∗∗∗0.0892∗∗∗0.0752∗∗∗0.0781∗∗∗0.0774∗∗∗SH1.1780∗∗∗1.2073∗∗∗1.2072∗∗∗1.2609∗∗∗1.4142∗∗∗1.3104∗∗∗0.9991∗∗∗0.8965∗∗∗1.0059∗∗∗CC-0.1780∗∗∗-0.1801∗∗∗-0.5194∗∗∗-0.1753∗∗∗-0.1825∗∗∗-0.6352∗∗∗-0.2235∗∗∗-0.2210∗∗∗-0.3006∗∗∗Convergence0.7399∗∗∗0.7144∗∗0.3498∗∗∗1.0120∗∗∗1.3615∗∗∗0.4719∗∗∗0.0631-0.29650.0264Convergence×DC-0.0865∗∗∗-0.1298∗∗∗0.0093Convergence×SH-0.1209-0.5211∗0.3312Convergence×CC1.1013∗∗∗1.4613∗∗∗0.2573Constant0.8225∗∗∗0.8406∗∗∗0.9235∗∗∗0.0170-0.08080.1480∗∗0.5321∗∗∗0.6434∗∗∗0.5376∗∗∗LogLikelihood-73103.845-73108.814-73084.637-63319.343-63326.004-63296.328-53903.013-53902.321-53902.09LRchi211645.2511635.3211683.6710249.6310236.3110295.665716.525717.905718.36

表2列出了对合作网络特征直接影响的检验结果。对于专利申请总数、发明专利申请数和实用新型专利申请数,中心度与结构洞回归系数均在1%的水平上显著为正(分别为0.086 3、0.091 4、0.077 8和1.155 1、1.224 8、0.998 4),聚集性回归系数均在1%的水平上显著为负(分别为-0.181 9、-0.174 5、-0.225 2),表明中心度和结构洞对绿色技术创新具有正向影响,聚集性对绿色技术创新具有负向影响,H1、H2、H3均得到证明。

表3为对知识广度调节作用的检验结果,结果显示知识广度与中心度、结构洞的乘积项对各被解释变量的影响均在1%的水平上显著为负(回归系数分别为-0.005 3、-0.005 8、-0.004 3和-0.140 6、-0.158 6、-0.113 4),知识广度与聚集性的乘积项对各被解释变量的影响均在1%的水平上显著为正(回归系数分别为0.063 3、0.067 8、0.050 0),即知识广度削弱了中心度和结构洞的正向影响,同时削弱了聚集性的负向影响,H4a、H4b、H4c得到验证。

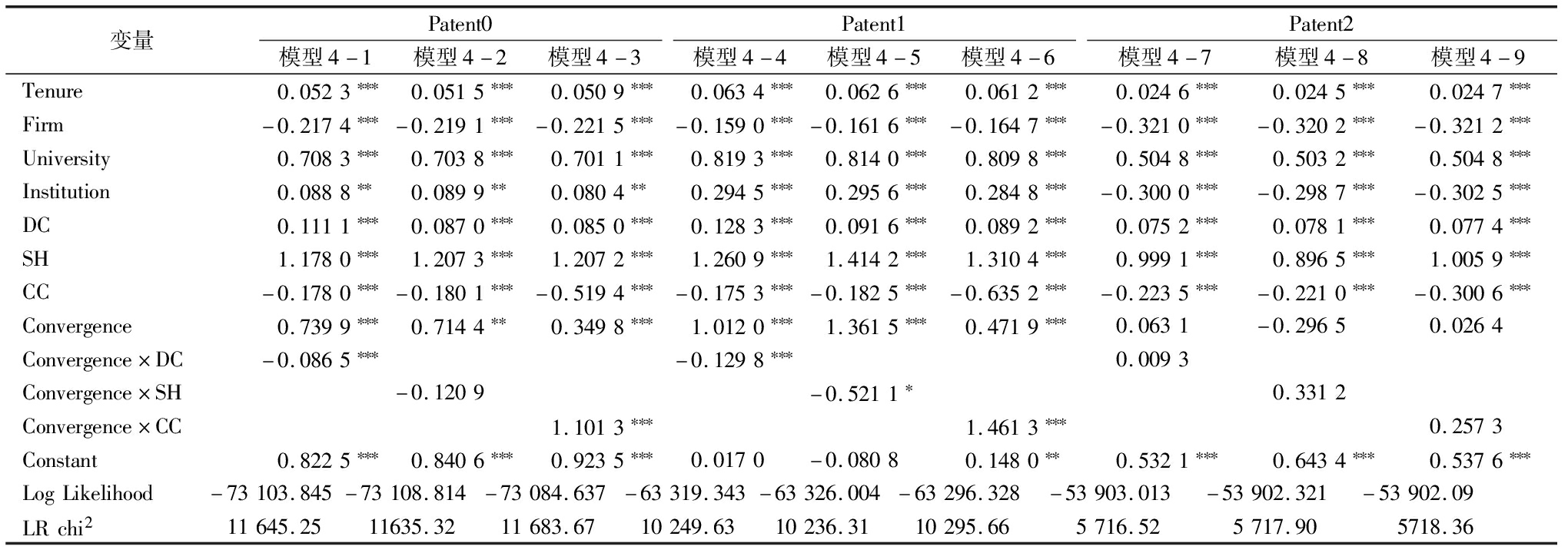

表4验证了知识深度的调节作用,知识深度与中心度、结构洞的乘积项对各被解释变量的影响均在1%的水平上显著为正(回归系数分别为0.141 0、0.154 1、0.125 1和0.955 0、1.048 0、0.911 1),知识深度与聚集性的乘积项对专利申请总数的影响在1%的水平上显著为正(回归系数为0.207 6),知识深度与聚集性的乘积项对发明专利申请数和实用新型专利申请数的影响均在5%的水平上显著为正(回归系数分别为0.205 7、0.218 5),表明知识深度强化了中心度和结构洞的正向影响,削弱了聚集性的负向影响,H5a、H5b、H5c均通过检验。

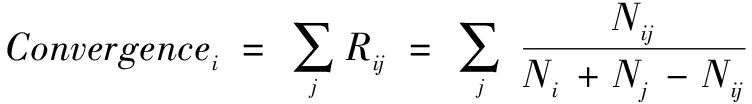

表5中对知识融合性调节作用的检验结果显示,知识融合性在合作网络特征对不同类型专利申请数影响过程中的调节作用存在显著差异。知识融合性与中心度的乘积项对专利申请总数和发明专利申请数的影响均在1%的水平上显著为负(回归系数分别为-0.086 5、-0.129 8),知识融合性与聚集性的乘积项对专利申请总数和发明专利申请数的影响均在1%的水平上显著为正(回归系数分别为1.101 3、1.461 3),知识融合性与结构洞的乘积项对发明专利申请数的影响在10%的水平上显著为负(回归系数为-0.521 1),对专利申请总数不存在显著影响。同时,知识融合性在3类合作网络特征对实用新型专利申请数的影响中均不存在显著调节作用,原因可能是实用新型专利的技术含量相对较低,因而对关键知识的依赖性和敏感程度较弱。H6a、H6c得到部分验证,H6b未得到验证。未得到验证的原因可能是前文认为,知识融合性强化了结构洞的控制优势,但掌握关键技术的创新组织拒绝外部知识流入的同时,也削弱了结构洞的信息优势,并在更依赖关键技术的发明专利申请中表现得尤为显著,甚至出现负向调节作用。

综合来看,本文实证结果表明,中心度、结构洞和聚集性3类合作网络特征对不同类型绿色技术专利申请数的影响不存在显著差异,知识广度、知识深度在前述影响中表现出相同的调节作用,知识融合性在合作网络特征对绿色技术发明专利申请数的影响中存在显著调节作用,在合作网络特征对绿色技术实用新型专利申请数的影响中不存在显著调节作用。

4 研究结果与讨论

4.1 结论

目前,学界已经对基于专利的合作网络开展了广泛研究[5,32,34],然而相较于其它领域,我国绿色技术创新合作网络仍表现出部分差异:一方面,其网络规模较大,诸多创新组织参与其中;另一方面,各创新组织间尚未形成紧密技术合作。本文使用1985—2017年我国绿色技术专利数据,探究中心度、结构洞与聚集性3类合作网络特征对绿色技术创新的直接影响,以及知识广度、知识深度与知识融合性3类知识基础特征在上述影响中的调节作用。得到如下主要结论:首先,中心度与结构洞对绿色技术创新具有正向影响,聚集性对其具有负向影响。其次,知识广度削弱了中心度与结构洞的正向影响,同时削弱了聚集性的负向影响;知识深度强化了中心度与结构洞的正向影响,削弱了聚集性负向影响;知识融合性削弱了中心度对发明专利申请数和专利申请总数的正向影响,同时削弱了聚集性的负向影响。

4.2 建议

(1)基于微观创新组织层面:①在绿色技术创新过程中,各创新组织应广泛开展技术合作,并在市场竞争过程中占据信息中介的主导位置,以最大化获取网络收益。此外,各创新组织在合作过程中,应尽量构建相对灵活、松散的网络结构,避免形成局部封闭状态。对于已经形成的稳定技术联盟,一方面,应积极寻求联盟外的技术交流,获取外部异质性资源,避免局部网络封锁以及知识、信息在局部网络内的同质化和重复化。另一方面,应建立起流畅的沟通协调机制,避免冗杂信息重复流动,从而提升联盟组织创新效率;②当创新组织知识广度较高时,对外部合作或控制模式过多投入可能会削弱其原有优势。因此,采取技术多元化战略的创新组织应更注重内部资源合理配置,通过对已有知识的有效重组实现技术创新。当创新组织专注于自身擅长领域时,应进一步加强对外部合作或控制模式的投入,在巩固原有优势的基础上,寻求新的知识来源,实现技术创新。另外,当创新组织处于相对封闭的局部网络中时,通过拓展知识领域或发展优势技术均能够削弱其不利影响,因此,可根据自身特征从中选择合适的创新策略。

(2)基于宏观制度层面:绿色技术创新具有典型的知识密集特征,掌握关键核心技术的创新组织在外部合作中的获益程度相对较低,同时具有拒绝过多外部合作的倾向。这类创新组织通常具有优质创新资源并能够准确把握创新前沿动态,若能够充分发挥其带动作用,将有效促进我国绿色技术创新合作网络整体绩效提升。因此,各级政府应建立相应激励机制,鼓励人才、技术在不同组织间流动并健全知识产权保护制度,营造良好的创新氛围,避免合作中的机会主义行为,使掌握关键核心技术的创新组织积极参与外部合作。另外,由于绿色技术创新具有绿色溢出和外部环境成本的双重外部性[35],以及投入成本高、周期长等特征,导致部分创新组织对绿色技术创新缺乏主动性,也说明政府规制的重要性和必要性。

4.3 局限与展望

(1)本文主要从微观视角,探讨创新组织自身特征对绿色技术创新的影响。然而,事实上,绿色技术创新可能受区域经济发展、环境规制政策等因素影响。由于本文所选数据较多,难以对每个创新组织所处地域及相关政策进行精准匹配。因此,未来研究可考虑缩小样本范围,选取部分具有代表性的创新组织(如上市公司),将可能影响绿色技术创新的宏观因素与微观因素同时纳入研究框架,并对各因素作用途径及相互关系进行深入探讨。

(2)本文所选研究对象为参与绿色技术创新的创新组织,由此得出合作网络特征与知识基础特征对各类创新组织绿色技术创新影响的一般性结论。事实上,在创新链条中,各类创新组织承担的角色有所不同,企业作为促进科技成果商业化主体,高校及科研院所则是掌握基础技术、前沿技术的重要创新平台。因此,产-产、产-学、学-研等合作类型对绿色技术创新可能存在不同影响,知识基础在不同类型创新组织开展绿色技术创新过程中的重要程度可能也存在差异。

(3)本文通过区分专利类型发现,知识融合性仅在合作网络特征对绿色技术发明专利申请数的影响中存在调节作用,在合作网络特征与绿色技术实用新型专利申请数的影响中不存在调节作用,并认为其内在原因是两类专利对关键知识的依赖程度有所不同。然而,该推测的可靠性仍有待探讨,如选用其它指标测度创新组织是否掌握了关键知识,验证所得结论与本文是否一致。

(4)本文所得知识广度负向调节中心度对绿色技术创新的影响、知识深度正向调节前述影响的结论,与刘岩等[8]基于我国电子信息行业所得知识广度、知识深度分别负向、正向调节技术合作强度对创新绩效影响的结论较为一致,表明该结论具有普适性,可进一步拓展至其它行业,但本文其它结论能否拓展至其它行业仍有待考察。

参考文献:

[1] AHUJA G.Collaboration networks, structural holes, and innovation: a longitudinal study[J].Administrative Science Quarterly, 2000, 45(3): 425-455.

[2] COHEN W M, LEVINTHAL D A.Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation[J].Administrative Science Quarterly, 1990, 35(1): 128-152.

[3] 郭建杰, 谢富纪, 王海花, 等.基于产学联合申请专利的合作网络动态演化研究——以“双一流”建设高校为例[J].科技进步与对策, 2019, 36(17): 1-10.

[4] GUAN J, ZHANG J, YAN Y.The impact of multilevel networks on innovation[J].Research Policy, 2015, 44(3): 545-559.

[5] GUAN J, LIU N.Exploitative and exploratory innovations in knowledge network and collaboration network: a patent analysis in the technological field of nano-energy[J].Research Policy, 2016, 45(1): 97-112.

[6] KATILA R, AHUJA G.Something old, something new: a longitudinal study of search behavior and new product introduction[J].The Academy of Management Journal, 2002, 45(6): 1183-1194.

[7] GUAN J, LIU N, FRANCE N.Invention profiles and uneven growth in the field of emerging nano-energy[J].Energy Policy, 2015, 76(1): 146-157.

[8] 刘岩, 蔡虹, 张洁.企业技术合作、知识基础与技术创新绩效关系研究: 基于中国电子信息行业的实证分析[J].科技进步与对策, 2014, 31(21): 59-64.

[9] 李健, 余悦.合作网络结构洞、知识网络凝聚性与探索式创新绩效:基于我国汽车产业的实证研究[J].南开管理评论, 2018, 21(6): 121-130.

[10] WANG C, RODAN S, FRUIN M, et al.Knowledge networks, collaboration networks, and exploratory innovation[J].Academy of Management Journal, 2014, 57(2): 484-514.

[11] WANG C, HAN Y.Linking properties of knowledge with innovation performance: the moderate role of absorptive capacity[J].Journal of Knowledge Management, 2011, 15(5):802-819.

[12] 池仁勇.区域中小企业创新网络的结点联结及其效率评价研究[J].管理世界, 2007,23(1): 105-121.

[13] 佘茂艳, 王元地, 杨雪.双向创新网络、网络特征及区域创新绩效[J].软科学, 2018, 32(11): 59-64.

[14] 张红娟, 谭劲松.联盟网络与企业创新绩效:跨层次分析[J].管理世界, 2014,30(3): 163-169.

[15] BURT R S.Structure holes: the social structure of competition[M].Cambridge: Harvard University Press, 1992.

[16] YAN Y, GUAN J.Social capital, exploitative and exploratory innovations: the mediating roles of ego-network dynamics[J].Technological Forecasting & Social Change, 2018(126): 244-258.

[17] BURT R S.Structure holes and good ideas[J].American Journal of Sociology, 2004, 110(2): 349-399.

[18] 张鹏程, 李铭泽, 刘文兴, 等.科研合作与团队知识创造:一个网络交互模型[J].科研管理, 2016, 37(5): 51-59.

[19] 蔡跃洲.推动绿色创新的政策选择及东亚区域合作[J].中国科技论坛, 2012,28(9): 95-100.

[20] SPARROWE R T, LIDEN R C, KRAIMER W M L.Social networks and the performance of individuals and groups[J].The Academy of Management Journal, 2001, 44(2): 316-325.

[21] PISANO G P.Learning-before-doing in the development of new process technology[J].Research Policy, 1996, 25(7): 1097-1119.

[22] 吴晓波, 彭新敏, 丁树全.我国企业外部知识源搜索策略的影响因素[J].科学学研究, 2008, 26(2): 364-372.

[23] DOUGHTY H A.A cognitive theory of the firm: learning, governance and dynamic capabilities[J].Innovation Journal, 2009, 38(8): 661-662.

[24] 刘岩, 蔡虹, 向希尧.企业技术知识基础多元度对创新绩效的影响——基于中国电子信息企业的实证分析[J].科研管理, 2015, 36(5): 1-9.

[25] 白寅, 周新宇.双元性视角下知识基础对创新的影响——搜索战略的调节作用[J].软科学, 2018, 32(6): 10-14.

[26] 曾德明, 陈培祯.企业知识基础、认知距离对二元式创新绩效的影响[J].管理学报, 2017, 14(8): 1182-1189.

[27] 唐青青, 谢恩, 梁杰.知识深度、网络特征与知识创新:基于吸收能力的视角[J].科学学与科学技术管理, 2018, 39(1): 55-64.

[28] 于颖.企业契约的不完备性及其后果[J].财经问题研究, 2008,30(6): 42-46.

[29] 付雅宁, 刘凤朝, 马荣康.发明人合作网络影响企业探索式创新的机制研究——知识网络的调节作用[J].研究与发展管理, 2018, 30(2): 21-32.

[30] 孔东民, 徐茗丽, 孔高文.企业内部薪酬差距与创新[J].经济研究, 2017(10): 144-157.

[31] 黎文靖, 郑曼妮.实质性创新还是策略性创新——宏观产业政策对微观企业创新的影响[J].经济研究, 2016,62(4): 60-73.

[32] GUAN J, ZHANG J.The dynamics of partner and knowledge portfolios in alternative energy field[J].Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2018, 82(3): 2869-2879.

[33] GEORGE G, KOTHA R, ZHENG Y.Entry into insular domains: a longitudinal study of knowledge structuration and innovation in biotechnology firms[J].Journal of Management Studies, 2008, 45(8): 1448-1474.

[34] 高霞, 陈凯华.基于SIPO专利的产学研合作模式及其合作网络结构演化研究——以ICT产业为例[J].科学学与科学技术管理, 2016, 37(11): 89-100.

[35] 李旭.绿色创新相关研究的梳理与展望[J].研究与发展管理, 2015, 27(2): 1-11.

(责任编辑:张 悦)