0 引言

“大众创业,万众创新”的蓬勃兴起,催生了数量众多的市场新生力量,创业企业已成为中国经济行稳致远的活力之源。创业研究的重点是回答“如何,由谁以及用何种方式,使产生未来商品和服务的机会被企业家发现、评估与利用”[1]。识别合适的商业机会是成功企业家最重要的能力之一,解释机会认知过程是创业研究的一个关键部分[2]。资源是企业创业过程的基础,基于资源基础观(RBV)的研究表明,企业资源通过发展竞争优势推动价值创造[3]。然而,仅仅拥有这些资源并不能保证竞争优势发展或价值创造,为了实现价值创造,企业必须积累、整合和利用资源[4]。近年来,随着中国企业创业活动指数的不断增长,资源—机会相关研究激增[5-10],如何利用资源进行创业企业机会识别成为热点研究话题,因此,亟待对二者关联进行研究。

已有研究从多个资源视角(RBV、KBV、RDT等)研究资源对创业机会识别的作用机制。资源基础观(RBV)强调企业拥有资源基础的重要性,却没有解释创业者如何创新性地整合、利用资源从而识别机会。资源依赖理论(RDT)认为,企业家从外部环境中获取信息等资源,使得企业可以获得更多输入并持续满足其生存需要。遵循 Pfeffer 和 Salancik[11]的研究推理,Qian 等[12]发现资源依赖关系中的权力会影响创业者发现机会的能力,但是,RTD只考虑外部资源获取,却忽视企业现存闲置资源的价值以及企业外部环境不确定性对机会识别的影响。本文从资源编排视角,将资源获取与资源利用相结合,强调内外部资源和能力在机会识别中的关键作用,阐明创业企业如何编排资源以获得竞争优势。

梳理相关文献发现,创业机会识别研究可能存在一个重要的突破口,已有研究大多单独考察某一资源要素或资源拼凑对机会识别的影响,而忽略了多资源要素之间的组合作用以及要素组合与资源拼凑相互匹配对创业机会识别的影响。在社会现象中存在大量原因与结果的集合关系,不同条件相互依赖构成不同的组态,决定结果是否出现,管理现象更是具备“多因生一果”的复杂因果关系。本研究试图探讨创业机会识别对资源要素组合与资源拼凑的综合作用,据此转向组态思维,从整体视角考虑不同因素对结果的综合影响。采用定性比较分析方法(qualitative comparative analysis,QCA),从整体视角聚焦组态效应,通过对16家样本企业的定性比较分析,识别出有利于企业创业机会识别的两种组态,以此丰富创业机会识别研究。

1 文献综述与理论模型

1.1 资源编排理论

资源编排理论(Resource Orchestration Theory)是基于资源基础观优化发展而来的资源管理理论,探讨资源管理与价值创造之间的关系。该理论基于过程视角,关注资源获取及利用的过程,并提出有效利用资源是创造核心竞争优势的基础。Sirmon等[13]基于一系列研究,构建了资源编排框架:资源结构化(structuring),是指通过搜集、获取、选择有价值资源从而构建资源组合的过程;资源能力化(bundling),是指将获取的资源整合并利用其创造新能力或扩大原有能力范畴的过程;资源杠杆化(leveraging),是指资源组合与能力相连接释放价值资源从而实现价值传递的过程。

既有研究探究了资源编排过程中的商业模式创新、跨国并购、服务能力构建等。例如,徐晖等[14]论证了企业服务创新能力在技术与市场压力下由低阶向高阶演进的过程,而编排资源是帮助企业构建服务创新能力、提升市场适应性的基础;刘新梅等[15]基于战略、资源编排与竞争价值框架理论,探究资源管理对产品创造力的影响机制;杜占河等[16]从资源编排视角出发,论证了不同大数据环境特征(易得性与冗余性)对IT外包项目绩效的影响,但很少有研究将资源编排与创业机会识别相结合。

本文从创业领域研究如何管理资源以识别新机会,结构化涉及识别、获取和积累资源以形成资源组合;能力化是指整合和利用资源、形成资源能力;杠杆化强调利用能力撬动机会。机会识别是创业过程中十分重要的一部分,可能通过感知未被利用的资源或创造性的资源组合,发现满足市场需求和特定资源匹配的机会。这与资源编排的三要素不谋而合,企业识别、获取、整合资源组合,在资源能力的作用下产生杠杆化效应,有效发挥资源优势,创造资源价值,从而更好地识别创业机会。

1.2 资源结构化

创业过程是企业在外部不确定、高度变化的动态环境中不断整合可利用资源,进行机会识别从而创造资源价值的复杂过程。企业必须在“资源—机会”间保持微妙的平衡,而资源是企业机会识别的基础。不同的资源对机会识别的作用不同,因此,企业需要识别、获取以及整合各类资源形成资源组合,为企业机会识别提供保障。

1.2.1 冗余资源

冗余资源(slack resource)指可以转用或重新部署以实现组织目标的潜在可利用的资源。根据 Tan & Peng[17]的经典论述,已沉淀冗余和未沉淀冗余是资源冗余的两种基本类型。已沉淀冗余是指已经被企业使用但未达到满负荷运转状态、存在剩余且使用用途难以快速改变的资源,一般指空闲的机械设备厂房、未达工时人员和超出预期的库存等,而未沉淀冗余是尚未被企业使用、管理者可以自由支配,并且能够快速灵活地改变用途的资源,一般指现金盈余、信用额度和短期应收账款等流通性强的资源[18]。

冗余资源是企业创新的一个可能来源,包括公司里超出业务需求、资金资助准线或完成目标要求可获得的资源[19],既可以缓解企业资源需求,也可以为企业创建提供机会,引发机会识别行为。在中小企业中,已沉淀冗余增加企业利用既有资源且减少探索未知资源的可能性,重新审视其价值和功能能够深化对潜在机会的认知,提升对未开发潜能中匹配商机的识别。未沉淀冗余资源能够帮助组织创造探索性行为的可能,推动对不确定性商业机会的识别。未沉淀资源的引入能够使企业将视野转移到以前发现很难实践的活动上,通过改变约束条件,使公司能够探索新的模式、新颖的产品,在摸索进程中寻找机会。

1.2.2 网络资源

关系(Guanxi)是一种文化特征,对中国社会人际关系和组织间动态具有强烈影响,利用网络连接可以从个人和组织关系中获益[20]。蔡莉和单标安[8]认为中国情境下,关系是企业运营的生存根本。当出现超出个人能力的情况时,网络关系就会动员起来达到预期结果。中国情境下的网络关系存在多种类型,包括家庭关系、商业关系等政府关系[8],Luo 等[21]、Sheng 等[22]、尹苗苗等[23]指出,商业关系和政治关系是企业获取资源、顺利成长的关键元素。

经济行为植根于关系网络。因此,网络关系视角强调社会关系作为协调交换的重要作用,在创业活动中一直发挥着不可忽视的作用。商业关系可以帮助企业获取外部资源和信息,增强与外部合作企业的互惠和信任,及时获取市场中消费者的偏好信息,从而确保企业能够快速灵活地发觉市场中的机会,及时采取措施,抢占市场新机,识别新的机会,开展创业活动。政治关系可以提高企业向公众证明其商誉的合法性,使供应商、客户、政府机构等认同企业存在的价值,减少生产、开发、创造结果的不确定性,从而在一个不饱和市场上识别有利可图的产品或服务机会。

1.2.3 合法性资源

行为在社会情境中的可预测性往往通过一套规范的或所期望的行为标准,以及一系列奖励和制裁体系确保正常运行,随着时间的推移,这种行为成为社会制度[24]。为了响应制度要求,组织需要获取合法性以维持生存和持续成长。合法性是指在由规范、价值观、信念和定义建构的社会体系内,行为主体被认为是可取的、恰当的、合适的一般性感知或假设[25],被视为一种能够帮助企业获取资源的关键要素[26]。

近年来,越来越多的学者认识到制度环境在新兴经济体创业中至关重要的作用[27-28],企业家必须通过获取合法性获得政府、社会和大众的认可。制度环境是企业识别商业机会的嵌入式条件,是企业获取合法性的背景,为了响应制度要求,企业需要获取合法性以维持生存和持续成长。当制度环境成熟,其会向企业释放积极信号——制度环境会为你们提供支持,这样企业会更具合法性地与合作伙伴开展商业交易活动。因此,除顺从、妥协外,企业可以采取积极的行为创造合法性资源,利用战略柔性缓解制度压力,以迎合受众期望,识别新的商业机会。

1.3 资源能力化

Baker & Nelson[29]首先将“拼凑”理念引入创业研究领域,认为资源拼凑是组合手头现有资源并即刻行动,解决新的问题和发现新的机会,他们在资源拼凑和构建主义的基础上提出了理解资源拼凑行为的3个关键构念:即刻行动、组合资源以实现新的目的、手头资源[30-31]。该理论解释了企业如何在资源稀缺的创业环境下实现成功创业,即通过利用和构建现有资源,对其进行创新性整合和有选择的拼凑以促进企业成长。作为一种特定的学习和资源整合方式,掌握资源拼凑能力的企业产生了对企业资源的一种新的主观感知[32],并且产生了对重新配置不同资源要素的方式的新见解和新想法[33]。

在资源约束环境下,企业根据战略特征,利用现有资源,通过资源拼凑这一手段解决企业资源约束问题,而资源正是机会识别的基础。资源开发过程强调使用多种开放或通用资源,解决企业如何管理其(假设是异构的)资源以消除弱点和加强优势的方法,企业利用获取的资源,将这些资源捆绑到能力中,然后利用这些能力创造机会。因此,资源拼凑作为一种资源能力,对企业具备的资源组合进行有效运用,提升资源有效率,有助于企业扩大其可接触的“机会集合”,从而识别新的有利可图的机会。

1.4 资源杠杆化

许晖等[34]在Luo等[35]观点的基础上,认为资源“巧”配是指企业以适应市场需求为准则,在不同情境下创造性地配置可利用的资源模块,激发不同资源模块的协同效应并提供价值增值。本文认为,资源“巧”配与资源杠杆化有异曲同工之处。

一方面,资源“巧”配对资源要素进行简单组合和归类,形成资源组合;另一方面,以受众需求为导向对企业既有的、可获取的、可利用的资源要素组合进行“巧”配,发挥资源拼凑能力。

企业单具备资源组合或拼凑能力并不能最大限度地创造价值,需要借助杠杆化效应,“巧妙”利用能力撬动机会,包括动员、协调和部署,通过对3个资源要素的整合与资源拼凑能力配置,保证资源系统协同运行以形成竞争能力,从而更好地发挥资源优势,创造资源价值,识别新的商业机会以获取竞争优势。

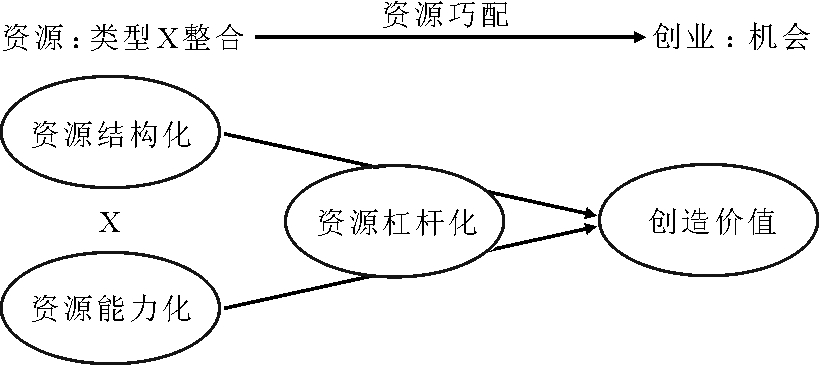

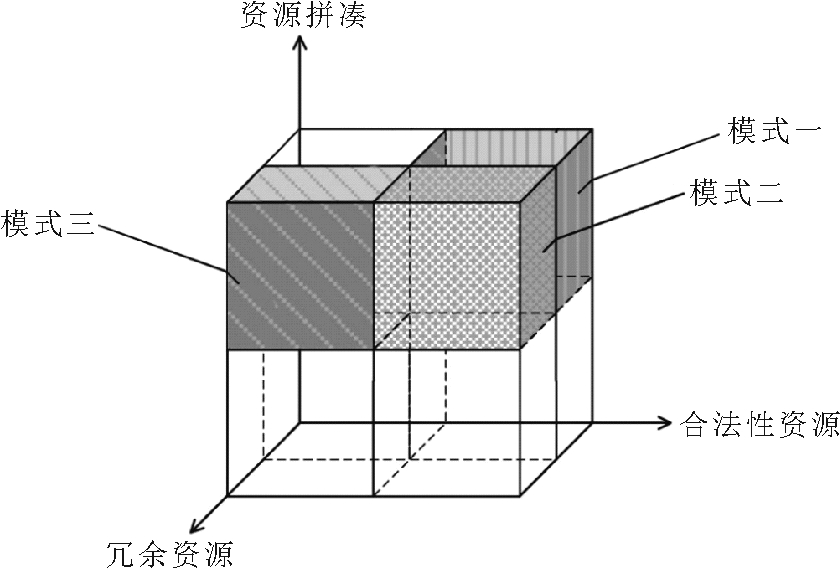

基于以上理论基础,资源拼凑作用于资源组合从而促进创业机会识别,本研究构建了如图1所示的理论模型,即资源结构化与资源能力化在资源杠杆化的作用下创造资源价值,实现机会识别。

2 研究设计

2.1 研究方法

为了探究资源结构化、能力化与杠杆化的因果联系,本文采用既可实现多案例间比较分析,又可发现跨案例间相似性和差异性的模糊集定性比较分析(fuzzy-set qualitative comparative analysis,fsQCA),以确定与创业机会识别相关的条件组合。集合论方法主张社会科学中的因果关系同时发生(conjunctural):多种条件组合引致结果[36]。这种因果关系观点与确定一般的关系模式并寻求适用于所有情境的变量导向研究不同,通过布尔代数运算,fsQCA识别与结果相关联的条件构型。

定性比较分析适用于本文且具有以下3个优点。首先,传统案例研究多以单案例或少数案例中涌现的知识来发展理论[37],但是,因为不能处理过多案例数,结论不太适合推广,因此遭受一些学者的批评[38-39],而fsQCA弥补了案例研究中无法处理过多案例数的不足。其次,本文探究资源链组合与机会识别的因果关系,但由于资源链组合包含3种资源类型和一种资源能力,四者间交互会出现多种组合,导致创业机会识别结果的前因条件组合未必只有一种,fsQCA可以展示具有结果等效性的多条路径[40]。最后,fsQCA允许前因条件与结果的非对称性[41],与使用回归函数解释产生创业机会识别结果的传统定量技术相比,可以实现更细微的分析。

2.2 研究样本

根据研究要求,本文首先确定样本企业需要满足的两个条件:一是在案例企业性质方面,样本企业须具有前文归纳的几类资源要素,即冗余资源、网络资源和合法性资源以及资源拼凑能力;二是在4类资源要素方面,企业间以及企业本身存在资源要素的差异化表现。基于前文对资源要素的划分和示例,本文进行样本筛选。

本文根据案例研究的典型性和可行性理论抽样原则[42]进行样本筛选:首先,案例企业成立时间不得低于3年,且企业处于正常运营状态,确保企业拥有资源基础,能够满足以上4个资源要素的标准;其次,笔者团队凭借课题任务能够接触到大量样本企业,可以获取丰富的一手数据,且有关案例企业的资料可以从其它渠道获取,满足资料来源多样化要求;最后,考虑样本在研究上的差异性,根据资源要素,样本选择涵盖制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业等多个领域。一方面,这些企业都是新创企业,运营时间均在8年以下,其利用资源获得创业机会识别受到业界较多关注,在创业环境中处于明星地位,具有代表性;另一方面,这些企业具备所要求的运营及资源状况,能够通过多渠道获得与之相关的数据与信息,企业管理人员也积极参与访谈,并提供关于企业的内部信息以满足研究需求。

2.3 资料收集与变量赋值

定性比较分析方法的编码依据来源于定量和定性数据的整体反映[43]。针对冗余资源、网络资源、合法性资源与资源拼凑四要素的描述依据,主要借鉴锚定变量概念,以此为参考标准并考虑企业创业情境,从案例材料中寻找相应陈述作为赋值依据,即QCA需要根据样本信息,对描述变量的陈述语句进行赋值,采用打分方式对案例样本的变量进行赋值编码。

本研究采用一手数据与二手数据相结合的方式。一手数据主要来自对高管的深度访谈和半结构化访谈,此外,通过问卷调查、现场参与式调查以及非正式访谈(微信、电话、邮件)等获取一手数据。二手数据搜集来源于企业内部刊物及年报、企业官网、新闻报道、企业家演讲和数据库资源(如CNKI)等。多种信息相互验证,确保数据全面性与准确性。

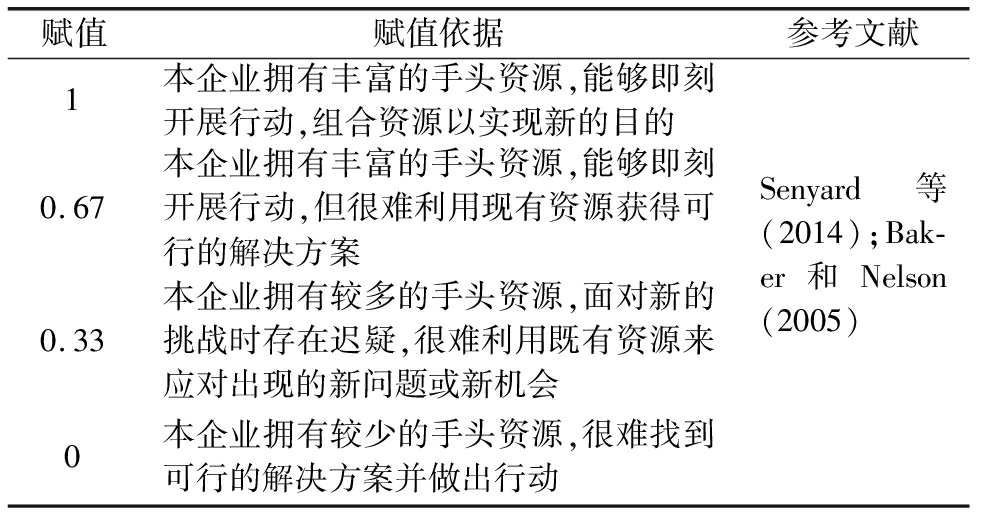

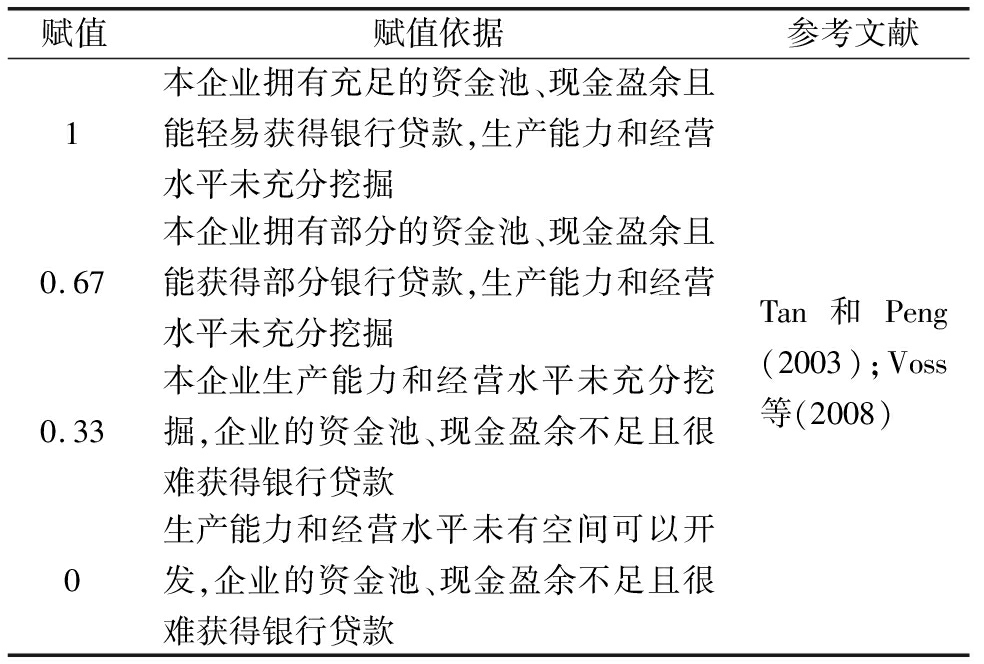

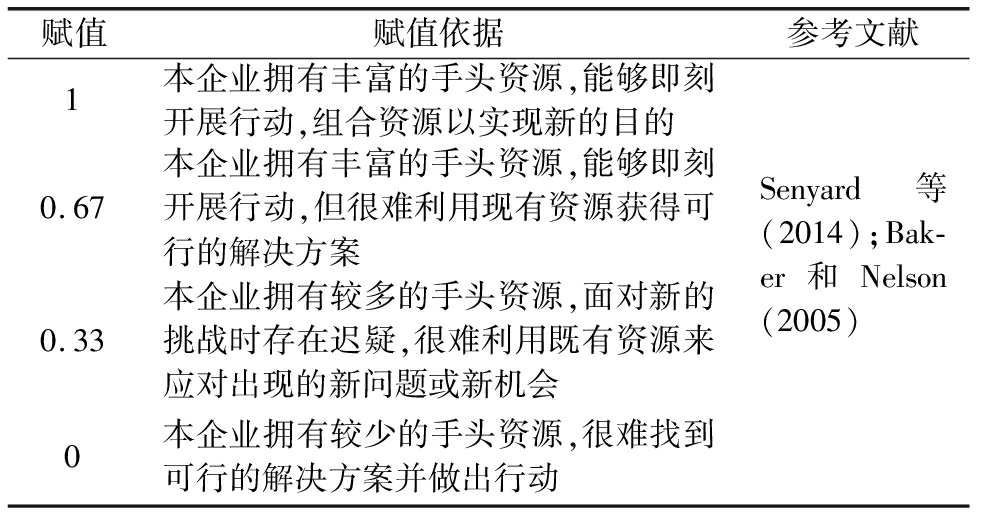

本研究严格遵循双盲编码和交叉验证对数据进行编码,结合研究理论与企业实际,部分赋值与编码如表1所示。

表1 编码示例

变量赋值案例依据冗余资源0.33“我们企业刚成立不到2年,电子产品组装生产线是公司刚成立时新购进的,机架和皮带基本上磨损不厉害,究竟公司的设备到底能开发到什么程度,我们现在还不清楚。”(C8技术部主任)0.67“现在零售业间的竞争越来越激烈,作为一家百货超市,我们也紧跟‘互联网+’的步伐,与京东到家合作,开通了线上的商品销售,在最近的一次融资中,由于我们提出的方案被董事会认同,我们收到了几千万的资金输入,以支持我们发展线上业务”(C6总经理)资源拼凑0.33“我们前期也获得了政府的一部分投资,但在如何利用这部分投资上有点不知所措,因为我们正在进行护理师师资管理体系的改革,如何对他们进行培训,尤其是对没有受到医学教育的成员进行培训,这是我们遇到的难题”(C7首席执行官)0.67“迎着AI的浪潮,也因为我们总经理是搞计算机的,所以成立了这家互联网公司,我们立刻就投入到互联网教育的领域中……尽管我们拥有资金、高技术人才、仪器设备,但现在发现与我们当初设想的计划不一样,遇到了新的难题。”(C15副总经理)网络资源0.33“因为我们是公益类组织,与政府、协会总部有很多接触,与医院和学校也有很多接触,也由于我们公司的特殊性,与前者的接触更多一些。”(C7首席执行官)0.67“与之前的所有服饰都是批量生产不同,我们现在很多高端的服饰,如西装,都是定制化生产……因此,要满足即时性的需求,我们与供应商、客户或实体商场建立了密切的联系,保障商品的生产和出货……与工商部门等的接触就比较少了。”(C14总经理)合法性资源0.33“因为政府鼓励创业,我们公司成立时收到了一部分资助……现在出现的一些问题是户主和住户的信任问题,毕竟是别人住进你的家,总怕出现损坏、破坏的问题,而且这些问题每月都有十几起,我们作为一家小公司现在面临着一些压力”(C10副总经理)0.67“我们这个超市选择在这个小区建立,一方面是政府前几年在这块区域进行规划,想建立一个综合的居民区,鼓励我们这些超市在这里建立……我们在这边建立一个超市后,沿用了总部的一些销售方案,每周都会有优惠活动……一些上班人士选择在线上定单,然后下班后在我们店取货,本地居民都很认可我们这种模式”(C9销售部经理)创业机会识别1“这几年,我发现短视频行业发展特别快,我就与几个合作伙伴商量要不要开个公司,2016年我们成立了一家短视频公司”(C4总经理)

本文采用四分赋值法,因为四分赋值能够更加精细地反映样本数据间差异[44]。“0”代表完全不隶属,“0.33”代表不隶属的程度大于隶属,“0.67”代表隶属的程度大于不隶属,“1”代表完全隶属。

2.3.1 冗余资源

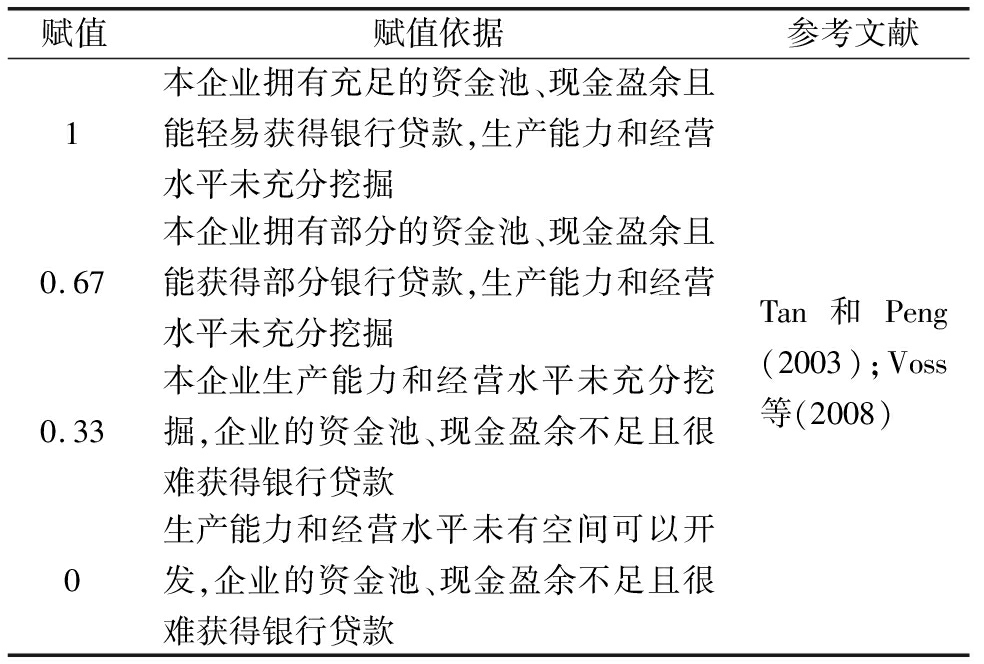

冗余资源测度主要参考Tan等[17]、Voss等[45]的研究,本文遵循其研究标准,将冗余资源划分为已沉淀冗余和未沉淀冗余。未沉淀冗余的增加意味着可以满足企业更多样化的资源需求[46],因此,将未沉淀冗余存量大的企业界定为冗余资源更丰富的企业,如表2所示。

表2 冗余资源赋值依据

赋值赋值依据参考文献1本企业拥有充足的资金池、现金盈余且能轻易获得银行贷款,生产能力和经营水平未充分挖掘Tan和Peng(2003);Voss等(2008)0.67本企业拥有部分的资金池、现金盈余且能获得部分银行贷款,生产能力和经营水平未充分挖掘0.33本企业生产能力和经营水平未充分挖掘,企业的资金池、现金盈余不足且很难获得银行贷款0生产能力和经营水平未有空间可以开发,企业的资金池、现金盈余不足且很难获得银行贷款

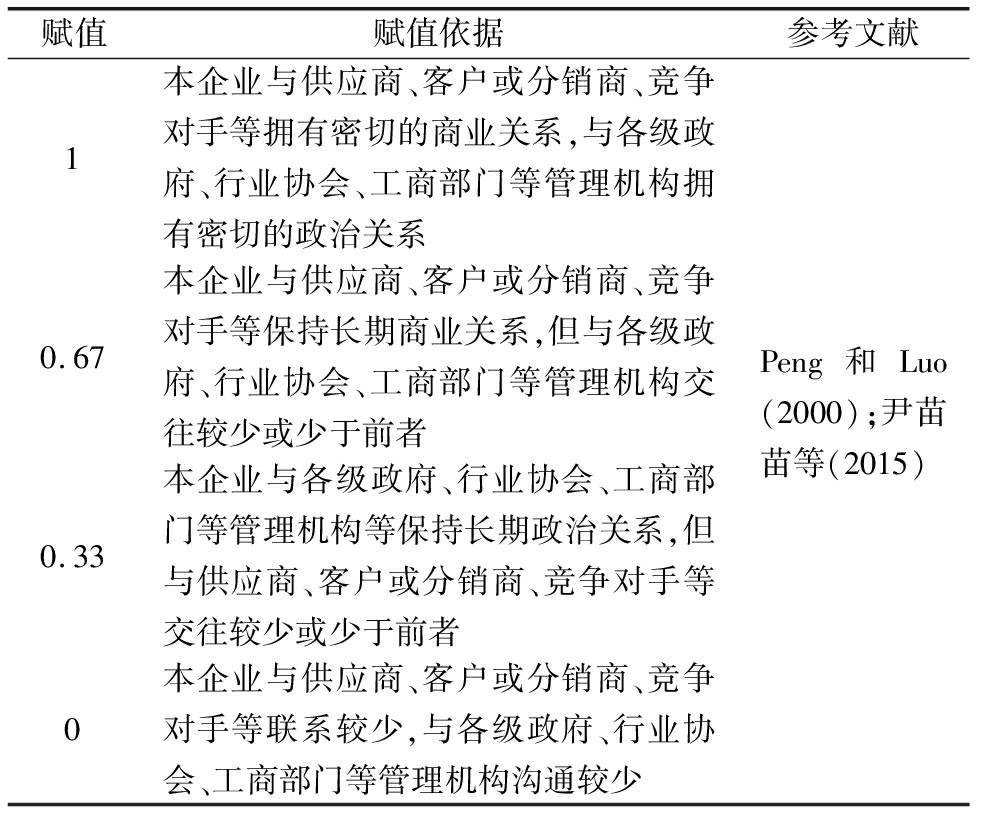

2.3.2 网络资源

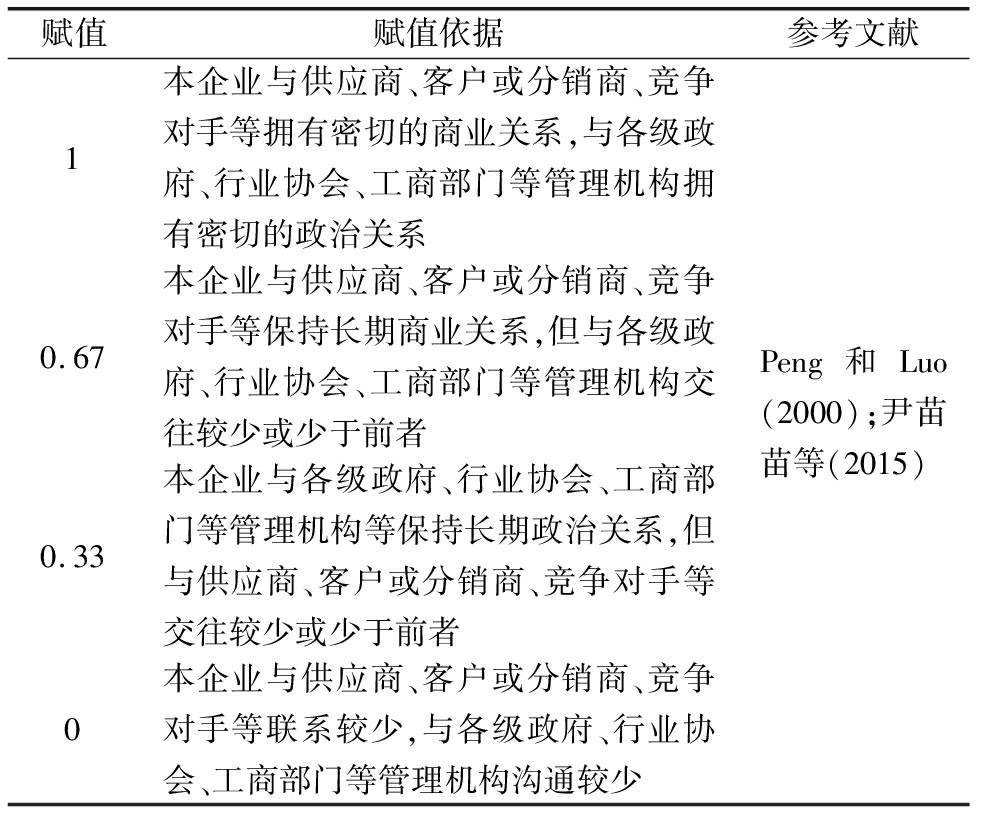

本文依据以上网络资源分类,基于中国制度背景,参考尹苗苗等[23]的研究,将商业资源界定为企业与供应商、客户或分销商、竞争对手等建立的商业关系,政治资源是指企业与各级政府、行业协会、工商部门等管理机构等建立的政治关系。中国正在逐步建立完善的市场制度,尽管企业发展需要与政府建立良性关系,但社会资本理论认为商业关系有助于企业获得关键信息和资源[47],有助于推动企业规模扩展的业务多元。本文认为,具有更多商业资源的企业其网络资源更丰富,具体赋值如表3所示。

表3 网络资源赋值依据

赋值赋值依据参考文献1本企业与供应商、客户或分销商、竞争对手等拥有密切的商业关系,与各级政府、行业协会、工商部门等管理机构拥有密切的政治关系Peng和Luo(2000);尹苗苗等(2015)0.67本企业与供应商、客户或分销商、竞争对手等保持长期商业关系,但与各级政府、行业协会、工商部门等管理机构交往较少或少于前者0.33本企业与各级政府、行业协会、工商部门等管理机构等保持长期政治关系,但与供应商、客户或分销商、竞争对手等交往较少或少于前者0本企业与供应商、客户或分销商、竞争对手等联系较少,与各级政府、行业协会、工商部门等管理机构沟通较少

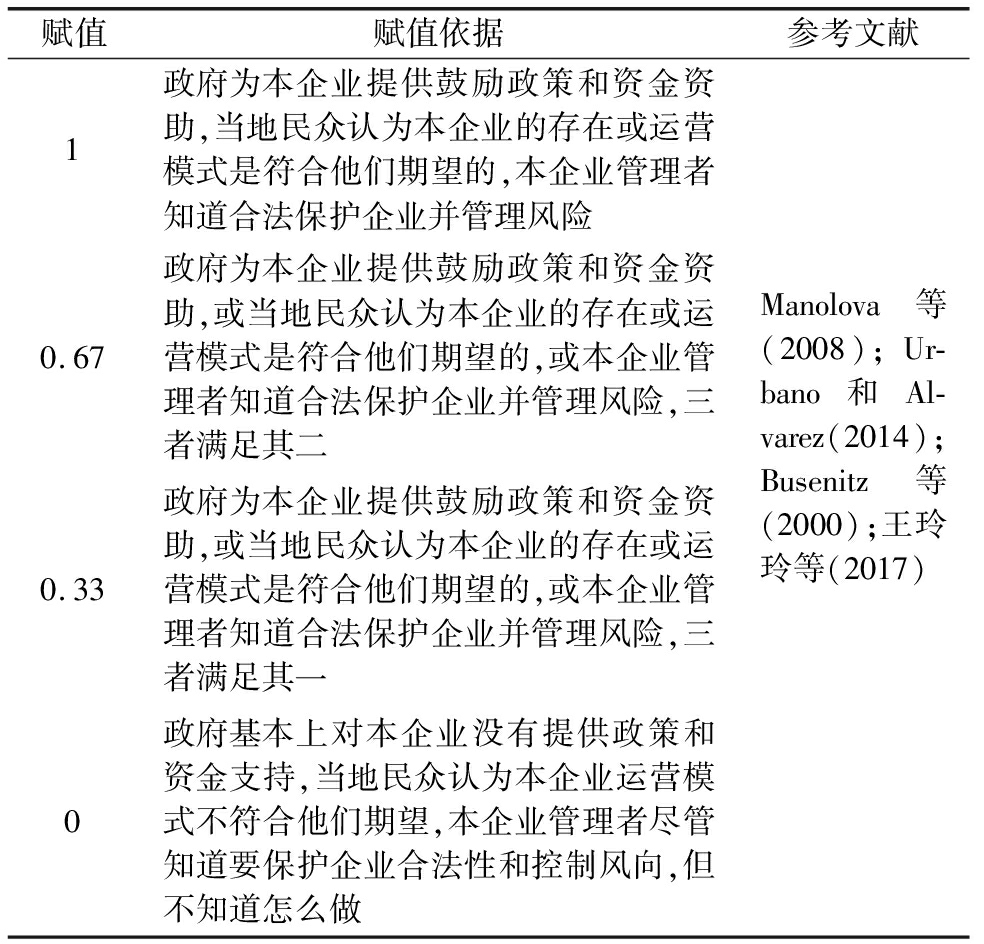

2.3.3 合法性资源

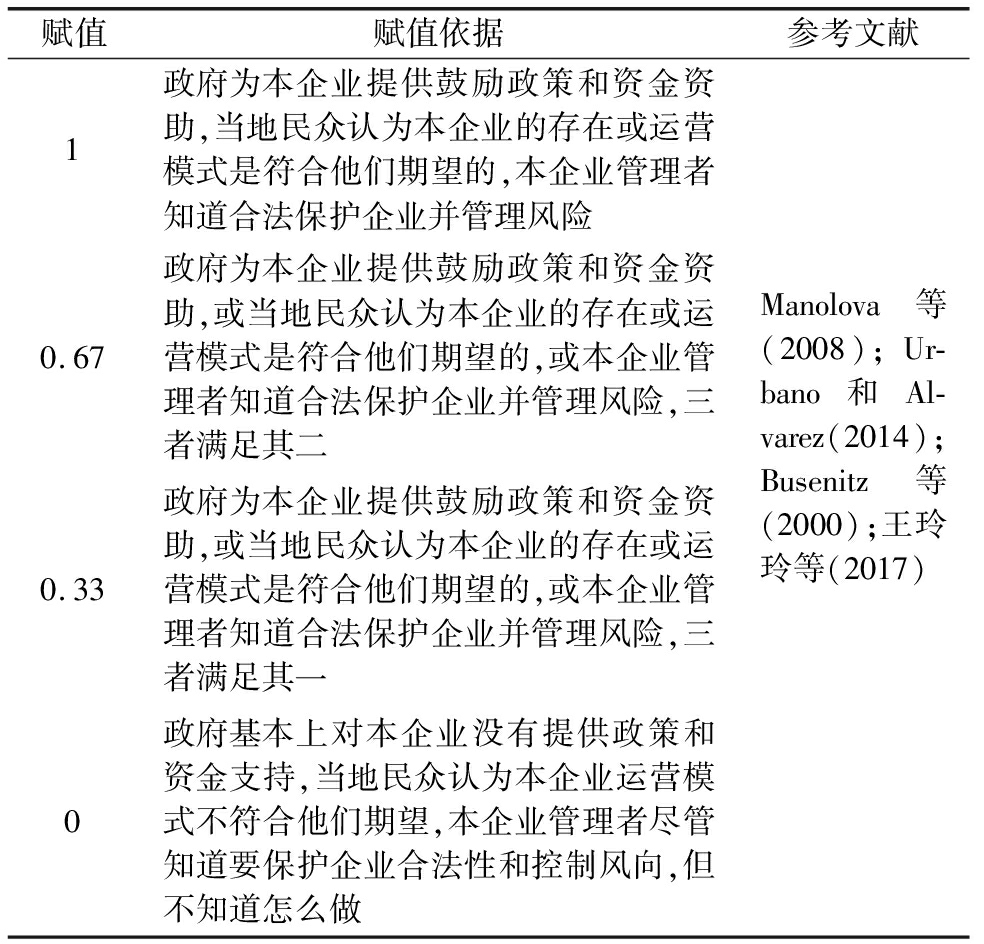

本文用合法性资源代表行动主体在受到制度环境压力时所具备的资源。Scott[48]认为,制度环境中存在规制合法性、规范合法性和认知合法性,合法性的三元分类已受到多数学者的支持。因此,本文借鉴Scott的研究,并在中国情境下[49]对规制、规范和认知合法性进行界定。具体赋值如表4所示。

表4 合法性资源赋值依据

赋值赋值依据参考文献1政府为本企业提供鼓励政策和资金资助,当地民众认为本企业的存在或运营模式是符合他们期望的,本企业管理者知道合法保护企业并管理风险Manolova等(2008);Ur-bano和Al-varez(2014);Busenitz等(2000);王玲玲等(2017)0.67政府为本企业提供鼓励政策和资金资助,或当地民众认为本企业的存在或运营模式是符合他们期望的,或本企业管理者知道合法保护企业并管理风险,三者满足其二0.33政府为本企业提供鼓励政策和资金资助,或当地民众认为本企业的存在或运营模式是符合他们期望的,或本企业管理者知道合法保护企业并管理风险,三者满足其一0政府基本上对本企业没有提供政策和资金支持,当地民众认为本企业运营模式不符合他们期望,本企业管理者尽管知道要保护企业合法性和控制风向,但不知道怎么做

2.3.4 资源拼凑

本文遵循Baker等[29]与Senyard等[50]的研究维度和测度,建立赋值依据如表5所示。

表5 资源拼凑赋值依据

赋值赋值依据参考文献1本企业拥有丰富的手头资源,能够即刻开展行动,组合资源以实现新的目的Senyard等(2014);Bak-er和Nelson(2005)0.67本企业拥有丰富的手头资源,能够即刻开展行动,但很难利用现有资源获得可行的解决方案0.33本企业拥有较多的手头资源,面对新的挑战时存在迟疑,很难利用既有资源来应对出现的新问题或新机会0本企业拥有较少的手头资源,很难找到可行的解决方案并做出行动

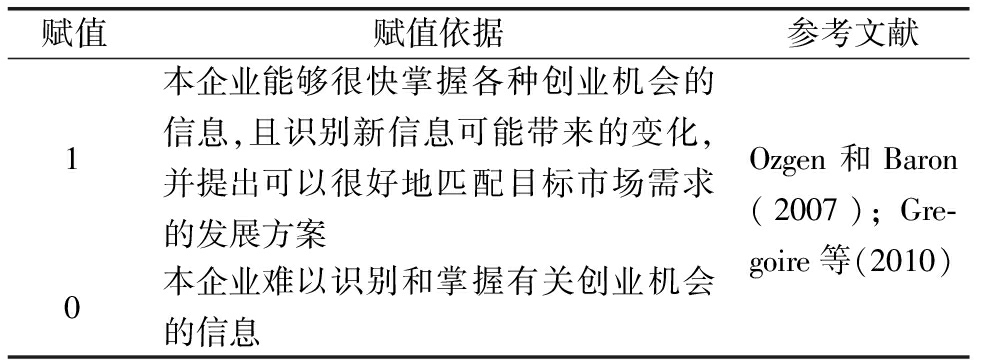

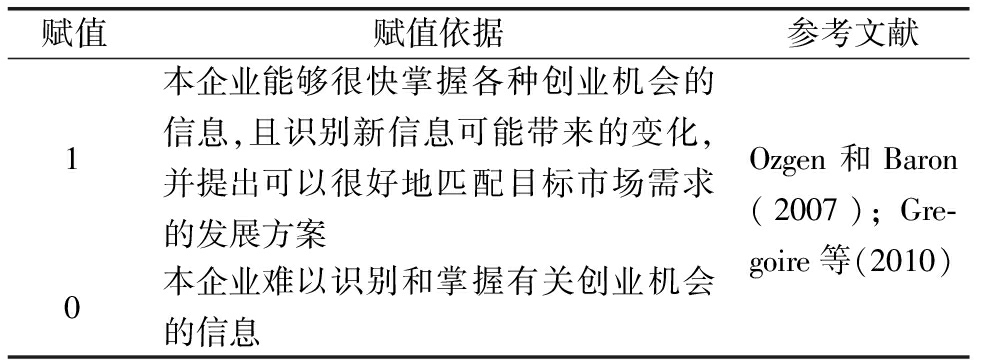

2.3.5 创业机会识别

本文借鉴Ozgen等[51]与Gregoire等[52]的研究,界定创业机会识别是指企业能够快速掌握各种创业机会信息,并很快识别新信息可能带来的变化,随之提出可以很好地匹配目标市场需求的发展方案。具体赋值如表6所示。

表6 创业机会识别赋值依据

赋值赋值依据参考文献1本企业能够很快掌握各种创业机会的信息,且识别新信息可能带来的变化,并提出可以很好地匹配目标市场需求的发展方案Ozgen和Baron(2007);Gre-goire等(2010)0本企业难以识别和掌握有关创业机会的信息

3 数据分析

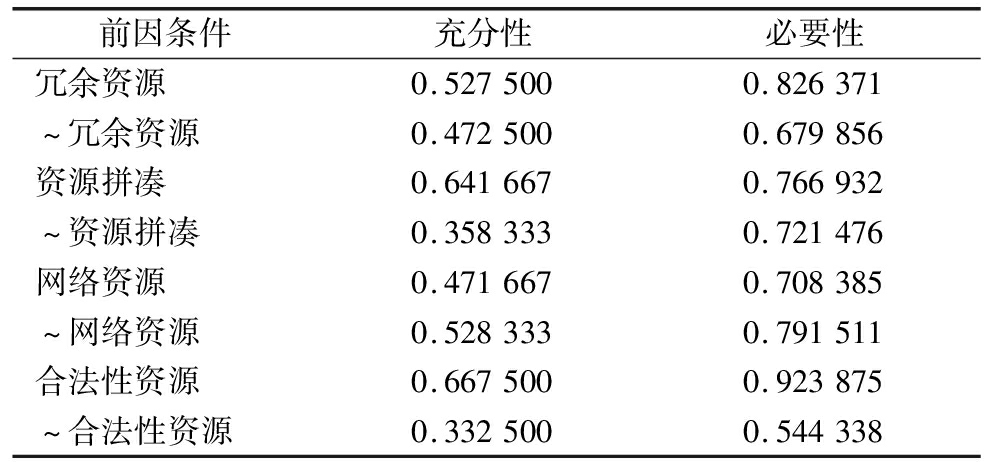

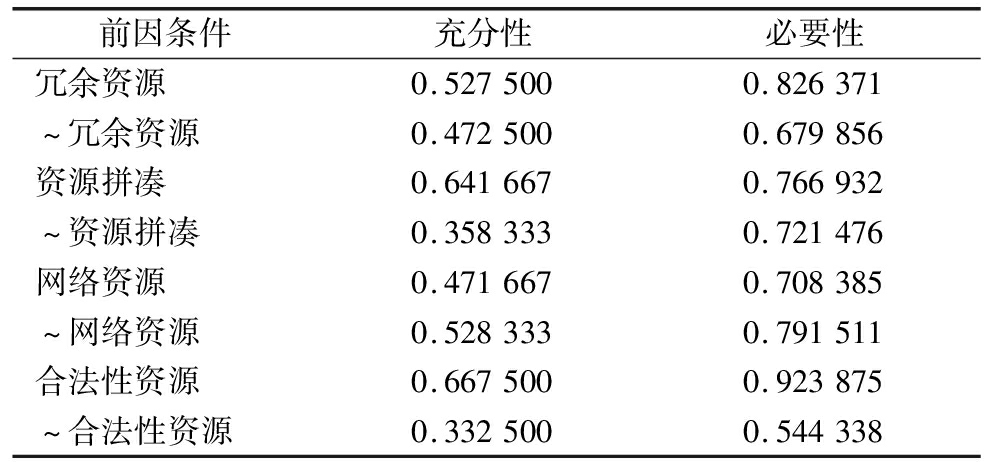

3.1 必要性检验

本文对各个前因条件是否为结果变量的必要条件进行检验。如表7所示,除合法性资源外,其它前因条件对结果变量的覆盖率均未达到0.9的认定标准[36],不是导致结果变量的必要条件。从充分性来看,各单项前因条件也都不是导致结果变量的充分条件。检验结果表明,本文需要将各个单项前因条件组合起来进行构型分析。

表7 必要性检验结果

前因条件充分性必要性冗余资源0.5275000.826371~冗余资源0.4725000.679856资源拼凑0.6416670.766932~资源拼凑0.3583330.721476网络资源0.4716670.708385~网络资源0.5283330.791511合法性资源0.6675000.923875~合法性资源0.3325000.544338

3.2 充分性分析

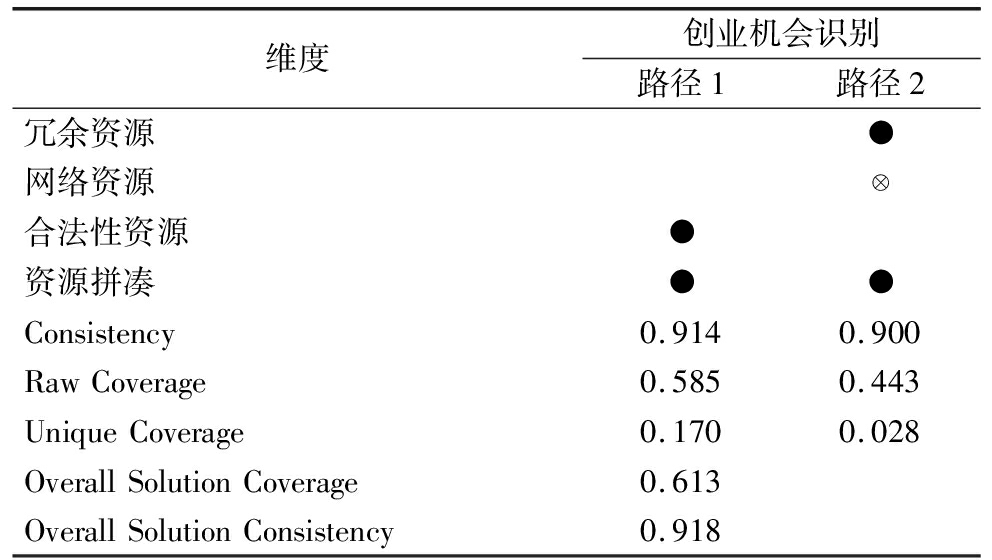

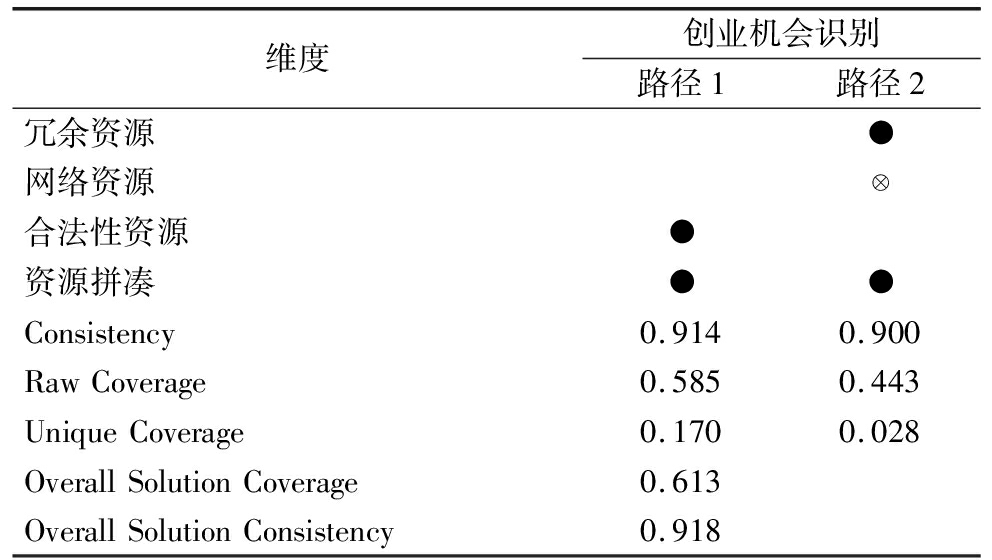

首先,fsQCA分析也存在最小样本量要求,满足基本数量的研究结果才具有较好的可靠性。采用fsQCA进行数据分析时,此程序所需样本数量需达到24=16个,本文包括16个案例样本,符合可靠性要求。其次,在对各要素校准后,通过布尔代数得到产生结果的不同构型。fsQCA会构建包含所有可能因果条件的逻辑组合的真值表,然后,基于规定的一致性阈值筛选出对所解释的结果变量的前因条件构型。通过简单类和困难类反事实分析,筛选出可以解释结果变量的简洁解(parsimonious solution)和中间解(intermediate solution),结合两者可以解释前因条件在产生结果变量的过程中是否具有核心性[36]。当某一要素同时出现于简洁解和中间解时,将其标记为核心条件;若要素仅出现在中间解,而未出现在简洁解中,将其标记为辅助条件。本文遵循一致性阈值不低于0.8的建议[40]。最后,fsQCA分析产生的构型如表8所示。

表8显示了与创业机会识别相关的构型特征,每列代表不同构型。本文遵循Ragin[36]的方法,展示由核心因素和辅助因素组成的中间解。从创业机会识别构型的结果来看,存在两种构型可以解释产生创业机会识别的组配效果,其总体一致性为0.918,大于0.8的一致性阈值,总体覆盖率为0.613。

表8 创业机会识别影响条件构型

维度创业机会识别路径1路径2冗余资源●网络资源⊗合法性资源●资源拼凑●●Consistency0.9140.900RawCoverage0.5850.443UniqueCoverage0.1700.028OverallSolutionCoverage0.613OverallSolutionConsistency0.918

注:Consistency表示一致性,Raw Coverage表示覆盖率,Unique Coverage表示净覆盖率,Overall Solution Coverage表示总体一致性,Overall Solution Consistency表示总体覆盖率,●或●表示该条件存在,⊗或⊗表示该条件不存在,“空白”表示构型中该条件可存在、可不存在;●或⊗表示核心条件,●或⊗表示辅助条件

路径1:资源拼凑(辅助)*合法性资源(核心)。该类路径结果显示,资源拼凑和合法性资源的组配是识别创业机会的原因,冗余资源和网络资源是可存在可不存在的条件。从合法性维度来看,企业需致力于满足外界业务关联者的期望要求,以此获取规制、规范和认知方面的合法性资源,以期在法律性、有效性、一致性等社会化建构的系统内部,获得受众群体的认可与支持,促进资源重新配置。同时,在重点关注合法性资源的基础上,企业相应提升资源拼凑能力,从而有利于资源整合和运用。

路径2:冗余资源(核心)*资源拼凑(辅助)*~网络资源(核心)。该类路径结果显示,冗余资源和网络资源的组配是识别创业机会的原因,特别地,网络资源是缺失的条件,合法性资源是可存在可不存在的条件。从冗余资源维度来看,企业持有的冗余资源有助于其在面对资源匮乏时将此类闲置资源用于支持创业活动,足够的冗余可以确保企业超越其对当前情境的关注,以探索新的创新和替代方案。对于资源拼凑维度,企业同样需维持一定的拼凑能力,并致力于对不同资源进行整合,以实现资源重新配置的价值。网络资源此时是一种缺失状态,说明企业缺乏更广泛的网络资源能力,商业资源或政治资源不足,这时企业需要利用资源拼凑能力,有效处理冗余资源,尽量保持资源存量不低于企业发展所需资源的阈值。

依据以上两条不同路径,在企业实践中,联合考虑冗余资源/资源拼凑/网络资源/合法性资源维度,可以得出3种不同的模式类型,帮助企业识别创业机会(见图2)。由fsQCA分析结果可看出,网络资源对于企业而言较为匮乏,两种构型均呈现网络资源存在状态。因此,为了符合三维坐标图绘图原则,未将网络资源纳入。但构型特征是多要素组合的结果且案例企业也呈现出网络资源不足的情况,在模式分析中,综合考虑了4种因素的组合影响。

(1)模式一:制度响应型。模式一中企业合法性资源程度相对较高(核心),资源拼凑程度相对较低(辅助)。这意味着企业需要满足不同受众的期望与认可,以获得正当经营的合法性,并且这类企业还需借助资源拼凑的方式,合理配置合法性资源。

典型企业如C5,作为科技型创业企业孵化器,其主要为企业提供物理空间和基础设施,提供一系列服务支持,促进科技成果转化。C5成立之初就收到区域政府资金支持,C5总经理表示,“政府也十分重视对中小创业企业的资助,当我们把企业方案提交给工商部门审批时,很快就获取经营证书,他们也希望提高区域整体创新水平。”C5发展多元化孵化技术,其所孵化的中小企业均呈现较好的增长趋势,也获得了被孵中小企业的一致好评。而且C5的风险评估部门对企业面临的风险和困难都进行了事前预测,对风险的发生防患于未然,将成本损失控制在保证企业正常运行的范围内。尽管C5主要依靠合法性资源进行机会识别,但访谈中了解到其也具有一定量的网络资源。拥有复杂资源的C5注重运用资源拼凑的方式对资源进行合理配置,避免资源缺口的产生。“我们尽量保持企业在发展过程中的资源储量,当出现新的危机或机遇时,首先把握客户需求,结合资源和技术满足客户。”

从资源编排视角看,C5匹配关键资源(合法性资源)与能力利用(资源拼凑),以此产生组合价值(创业机会识别),其中,C5更强调资源结构化的作用。原因在于:C5的生存与发展更依赖于在新制度环境中获取和积累有价值的资源,来自受众的资源能够为C5创造整合资源的机会,并利用拼凑能力扩大合法性资源的能力范畴和整合价值,最终在协调不同资源的基础上发挥关键资源的支柱作用,实现资源的价值——识别新机会。

(2)模式二:意义建构型。路径一和路径二的构型中均含有资源拼凑要素,由此可以看出资源拼凑对于企业创业有至关重要的作用。模式二是路径一和路径二的交集(路径一∩路径二),反映企业资源拼凑程度相对较高,且冗余资源和合法性资源的程度比较高。这意味着企业能够有效配置手头资源,以新的目的重新组合资源以放大资源价值,并且拥有较为可观的冗余资源,也从受众中获取可适用的合法性资源。

典型的企业如C15,其总经理是一名海归人员,并在新加坡国立大学取得计算机专业博士学位,回国创办了一家基于互联网平台的AI企业。C15的创立者在海外认识了一位华人商人,回国之后与国内两位本科(985院校毕业)同学(其中一位是商人)进行商谈,4人合伙创办了这家公司,借助校友关系拓展了自己的网络关系。企业以提供AI技术为主,所以获得投资商和政府的资金支持。而且,政府支持此类企业的创办,鼓励人才引进,对高端人才创业给予政策支持。创始人身为高素质人才,也向合作伙伴汲取了相当丰富的经营经验,合法规避风险,满足投资者利益需求,获得合法性资源。最重要的一点是,C15的创立者拥有高水平的资源拼凑技巧。由校友关系出发,创立者就善于处理利用人际资源网络、资金和人才,“创办之初我自己并没有吸引到太多的投资商,依靠我在国外和大陆的校友,他们为我提供了与更多商业人士接触的机会。”在不断拓展朋友圈的同时,创立者也获得了资金的持续注入,使其在发展多元业务时更具灵活性。“我也是不断地向我的合作伙伴汲取经验,如何通过政府和监察机构的审查,如何与他们处理好关系,如何正确地向客户推出我们的产品,如何满足股东的要求等……现在我认为我们做的还不错,各方对我们的评价都较好,也支持我们这样运作下去。”通过对物质、关系、制度、经验进行拼凑,更为主动地应对变化、复杂的市场环境,并同时保持组织内部稳定,为股东传递良好信号,探寻创新性的商业机会。

从资源编排视角看,C15匹配关键资源(冗余资源、合法性资源)与能力利用(资源拼凑),产生组合价值(创业机会识别)。其中,C15更加注重发挥资源能力化的作用,原因在于:C15提供的技术可方便获得关键资源,通过资源拼凑最大程度发挥关键资源的价值,保证企业内部一致性与外部竞争性,实现资源价值——识别创业机会。

(3)模式三:积淀开发型。模式三中企业冗余资源程度相对较高(核心),资源拼凑程度相对较低(辅助),且存在网络资源单一(缺失)的情况。这意味着企业具有很高的既有资源优势,生产运营潜力大且资金充足,因此,需要借助资源拼凑的方式合理处理这些资源,但企业仅与单一对象互动导致网络资源贫乏,所以资源拼凑再次体现其作用。

典型的企业如C16,其作为一家医疗仪器设备及器械制造企业,主要生产一批医疗器械供给医院。C16的总经理第一次创业是电子产品加工制造,后来转方向进入医疗仪器设备制造领域,因此,之前的部分仪器设备还有一些价值尚未开发。尽管成立之初也大量购入新的仪器,但C16的总经理之前有过丰富经验,他知道如何充分开发设备潜能,尤其是再次经营设备仪器加工的制造业,也熟悉如何将企业生产经营和运作的作用发挥出来。由于之前留有资金储备,所以企业建立较为顺利,而且当地有3家三甲医院,其需要大量新的仪器,所以成立这家企业时取得了银行贷款,流动资金较为丰富。企业资源拼凑的方式和能力,一方面体现为对冗余资源的合理调配和利用,使其在合适的位置发挥作用,另一方面体现为如何应对网络资源不足。C16作为一家医疗仪器设备及器械制造企业,仅局限在为本区域两家三甲医院提供医疗仪器,没有扩展自己的业务范围。国内优秀的医疗器械生产企业愈来愈重视对行业市场的研究,C16仅靠自己的调研部对市场进行探索,没有与本地区高校进行技术合作,在技术研发上较国内优秀企业还有很大差距,并且与同行间交流较少。C16的总经理也一直在摸索如何与政府和监管机构建立平衡关系,此时,C16显示了企业自身资源拼凑能力,在一方资源缺乏的阶段,充分配置既有资源,平衡资源短板。“我们意识到缺乏与合作伙伴的交流,与政府的沟通也不是特别顺畅,但我们也在摸索,探寻如何构建自己的商业网。”“现阶段,我们主要利用自身充足的设备资源和资金资源开拓业务。”企业利用既有资源快速应对网络资源不足问题,发挥冗余资源的补充作用,维持现阶段企业成长,发现和识别新的机会渠道。

从资源编排视角看,C16匹配关键资源(冗余资源)与能力利用(资源拼凑),在确定网络资源的情况下,产生组合价值(创业机会识别)。C16拥有较为充足的冗余资源,如企业发展空间、潜能、资金池等,但缺乏一定的网络资源,缺乏与政府、合作伙伴等的交流,利用资源拼凑能力,发挥优势,弥补不足,实现资源价值—识别创业机会。

4 结论与启示

4.1 研究结论

基于资源编排理论,本文构建资源“巧”配过程模型,发现创业机会识别的两条构型路径,以及3种实现创业机会识别的组合模式。得出以下结论:

(1)构型一显示创业机会识别的路径特征:资源拼凑*合法性资源,其中,合法性资源为核心条件。合法性为企业提供了大量资源和社会支持,这对企业生存和发展至关重要。通过社会过程赋予企业合法性,在社会过程中,企业表现出与社会建构机构的一致性[53]。合法性可以帮助企业克服“新进入者劣势”和“新小弱性”[54-55],获取更多资源[26],提高发现和识别机会的概率。资源拼凑的作用是合理、合法地配置实用合法性、道德合法性和认知合法性,平衡各合法性的缺失与溢出问题,创造性地弥补合法性漏洞(legitimacy gap),以保障企业在发展过程中稳步前进,帮助企业识别、利用和开发潜在可图的机会。

(2)构型二显示创业机会识别的路径特征:冗余资源*资源拼凑*~网络资源,其中,冗余资源和网络资源为核心条件。冗余资源为企业提供了充裕的资源环境,作为一种助推器,企业拥有足够的资源进行探索和利用[56]。资源拼凑的组合重配和即兴创造能够挖掘、增加、创造已有冗余资源的新用途,不断进行探索,识别新的资源组合形式,加以持续利用,将新组合应用到实践中,创造性地拼凑以产生意想不到的效果。然而,该构型网络资源缺失,缺少与供应商、客户等商业合作伙伴的关系以及监管机构等政府关系,导致该类企业较难从网络关系中获取资源。因此,有效整合和利用现有资源,即冗余资源,是该类企业识别新的机会的关键。

4.2 理论贡献

(1)本研究基于资源编排理论,挖掘“资源巧配—创业机会识别”的两条路径,有助于丰富企业资源管理研究。已有研究大多基于资源基础观解读创业机会识别,本研究借助资源编排“结构化-能力化-杠杆化”的阶段特征,对创业机会识别进行探索。本文认为结构维与能力维的匹配作用通过杠杆维产生结果:结构化涉及对市场战略资源、企业内部闲置资源、无法利用的资源进行获取、积累以及利用已有的资源组合,企业在资源结构化过程中发现机会;能力化是指构建资源能力,通过对现有能力进行增量改进,或扩展当前能力,或开创性地开发新能力,以配合利用机会;资源能力作用于资源组合,保证资源系统协同运行以形成竞争能力,通过杠杆化“巧妙”撬动机会。资源编排的这一过程性特质,揭示了单一资源组合或资源能力(如资源拼凑)并不能有效发挥资源优势,而是结构资源需要在能力配置的作用下发挥杠杆化效应,创造资源价值,从而有利于识别创业机会。因此,本研究用资源编排理论解释创业机会识别,一方面有助于丰富资源编排适用情景相关研究,另一方面也丰富了创业机会识别理论研究。

(2)本研究丰富了资源管理视角的创业机会识别研究。创业研究围绕机会与资源展开,机会是创业过程的核心,资源为其提供基础性保障。基于资源基础观论证创业研究的文献,仅仅强调了企业拥有资源基础的重要性,无法解释创业者如何创新性地整合、利用资源从而识别机会。本研究根据资源拼凑理论,创业者在具备冗余资源、合法性资源、网络资源等的基础上,通过资源拼凑整合利用手头已有的资源要素,尽可能挖掘资源的潜在价值,发挥资源组合价值,对创业机会进行识别。资源是创业活动的载体,资源的创造性利用与价值发掘是创业问题的核心,而资源拼凑是解决这一问题的关键。资源拼凑并非先天存在,而是企业成长过程中通过内外兼修不断学习培养而来的,从而突破资源约束窘境,推动机会识别与开发,获得竞争优势。因此,资源拼凑理论为创业者在创业过程中实现资源价值提供了新的视角,是基于资源管理视角的创业机会识别研究理论的重要扩展。

4.3 管理启示

(1)塑造创业需要的资源。充分利用现存闲置资源的价值,进一步为企业带来价值,无论是创新还是变革,或者作为组织和外部突发事件之间的缓冲,促使企业发现新的商业途径。制度环境是企业识别商业机会的嵌入式条件,是企业获取合法性的背景,合法性资源的获取可以使企业创业行为更加合规、合适,也有助于减少市场环境不确定性。在制度环境下,企业除顺从、妥协外,可以采取积极的行为创造合法性资源,以迎合受众的期望,获取新的商业机会。此外,网络资源为企业整合与重配既有资源、发展新的资源提供机遇,有助于企业对环境变化保持敏感,而且企业还可以借助与政府的关系寻求政治庇护,为企业谋求商机创造机会。

(2)增强资源拼凑能力。资源拼凑的组合重配和即兴创造能够挖掘、增加、创造已有冗余资源的新用途,不断探索、识别新的资源组合形式,持续进行利用,将新组合应用到实践,创造性地拼凑以产生意想不到的效果。企业要增强资源拼凑能力,解决过剩资源以及资源不足的问题,创造性整合,降低成本,提升企业竞争优势。

(3)发挥资源组合的价值,即产生创业机会。机会可能通过感知未被利用或创造性的资源组合,发现满足市场需求和特定资源匹配的机会。资源巧配可以促使企业形成更加多样化、创造性的“机会集合”,新的资源组合有助于企业基于对其周围环境的独特认知更新或重新组合资源要素,重新组合资源要素的方式,使企业识别可开发、可利用且具有潜力的机会。

4.4 局限与展望

本研究存在一定程度的局限性:定量研究样本数量不足。本研究以16家企业为样本进行定性比较分析,由于案例类型以及案例数量的限制,影响企业创业机会识别的核心资源要素除冗余资源、网络资源和合法性资源外,可能存在其它资源要素对创业机会的识别产生影响,未来研究需要进一步分析可能存在的资源要素。此外,由于样本企业数量较少,导致定性比较分析得出的路径较少,未来可进行大样本数据分析,得出多种构型来解释创业机会识别的组配效果;QCA具备案例研究与定量研究两种传统研究方法的优势,而且在一定程度上弥补了它们的不足,但是,QCA在处理时间等层次的变量方面还有很大的发展空间。QCA基于集合视角,十分适用于多层次理论,由于构型要素是动态变化的,QCA还提供了利用组合分析将时间纳入分析的可能性,但是,目前在发展具体的应用技术方面还需要一定的时间,未来研究可不断完善QCA技术的各个分支,进行跨时间的纵向案例研究;本文从内外部对资源进行划分,未来研究可以从其它角度进行划分,例如物质资源、技术资源、外部获取资金、声誉资源和人力资源等,此外,知识和信息也是重要的资源,对企业发展起着至关重要的作用。

参考文献:

[1] SHANE S, VENKATARAMAN S.The promise of entrepreneurship as a field of research[J].Academy of Management Review, 2000,25(1):217-226.

[2] ARDICHVILI A, CARDOZO R, RAY S.A theory of entrepreneurial opportunity identification and development[J].Journal of Business Venturing ,2003,18(1):105-123.

[3] HSU P F.Integrating ERP and e-business: resource complementarity in business value creation[J].Decision Support Systems, 2013,56:334-347.

[4] ALEXY O, WEST J, KLAPPER H, et al.Surrendering control to gain advantage: reconciling openness and the resource‐based view of the firm[J].Strategic Management Journal,2017,39(4):1704-1727.

[5] XIAO L,RAMSDEN M.Founder expertise, strategic choices, formation, and survival of high-tech smes in china: a resource-substitution approach[J].Journal of Small Business Management,2016,54(3):892-911.

[6] CUI M, PAN S L, NEWELL S,et al.Strategy, resource orchestration and e-commerce enabled social innovation in rural China[J].The Journal of Strategic Information Systems,2017,26(1):3-21.

[7] LI L.China's manufacturing locus in 2025: with a comparison of “Made-in-China 2025” and “Industry 4.0”[J].Technological Forecasting and Social Change,2018,135: 66-74.

[8] 蔡莉,单标安.中国情境下的创业研究:回顾与展望[J].管理世界,2013,28(12): 160-169.

[9] 葛宝山,高洋,蒋大可,等.机会-资源一体化开发行为研究[J].科研管理,2015,36(5):99-108.

[10] 苏芳,毛基业,谢卫红.资源贫乏企业应对环境剧变的拼凑过程研究[J].管理世界,2016,31(8):137-149,188.

[11] PFEFFER J, SALANCIK G.The external control of organizations: a resource dependence perspective[M].New York: Harper & Row Publishers,1978.

[12] QIAN S, MA D, MIAO C.Deciding to discover entrepreneurial opportunities: a multi-level investigation based on informational economics and resource dependence theory[J].Journal of Developmental Entrepreneurship,2016,21(2).

[13] SIRMON D G, HITT M A, IRELAND R D.Managing firm resources in dynamic environments to create value: looking inside the black box[J].Academy of Management Review,2007,32(1):273-292.

[14] 徐晖,张海军.制造业企业服务创新能力构建机制与演化路径研究[J].科学学研究,2016,34(2):298-311.

[15] 刘新梅,赵旭,张新星.企业高层长期导向对新产品创造力的影响机制[J].科学学与科学技术管理,2017,38(3):44-55.

[16] 杜占河,魏泽龙,谷盟.大数据环境特征对IT外包项目绩效的影响——基于资源编排理论视角[J].科技进步与对策,2017,34(4):23-30.

[17] TAN J, PENG M W.Organizational slack and firm performance during economic transitions: two studies from an emerging economy[J].Strategic Management Journal,2003,24(13):1249-1263.

[18] 赵兴庐,刘衡,张建琦.冗余如何转化为公司创业——资源拼凑和机会识别的双元式中介路径研究[J].外国经济与管理,2017,39(6):54-67.

[19] HEROLD D M,JAYARAMAN N,NARAYANASWAMY C R.What is the relationship between organizational slack and innovation[J].Journal of Managerial Issues,2006,18(3):372-392.

[20] PARK S H, LUO Y.Guanxi and organizational dynamics: organizational networking in Chinese firms[J].Strategic Management Journal,2001,22(5):455-477.

[21] LUO X, ZHOU L, LIU S S.Entrepreneurial firms in the context of China's transition economy: an integrative framework and empirical examination[J].Journal of Business Research,2005,58(3):277-284.

[22] SHENG S, ZHOU K Z, LI J J.The effects of business and political ties on firm performance_ evidence from China[J].Journal of Marketing Theory and Practice,2011, 75(1):1-15.

[23] 尹苗苗,李秉泽,杨隽萍.中国创业网络关系对新企业成长的影响研究[J].管理科学,2015,28(6):27-38.

[24] MEYER J W, ROWAN B.Institutionalized organizations:formal structure as myth and ceremony[J].American Journal of Sociology,1977,83(2):340-363.

[25] SUCHMAN M C.Managing legitimacy: strategic and institutional approaches[J].Academy of Management Review,1995,20(3):571-610.

[26] ZIMMERMAN M A, ZEITZ G J.Beyond survival: achieving new venture growth by building legitimacy[J].Academy of Management Review,2002,27(3):414-431.

[27] PENG M W.Institutional transitions and strategic choices[J].Academy of Management Review,2003,28(2):275-296.

[28] EBERHART R N, EESLEY C E.The dark side of institutional intermediaries: junior stock exchanges and entrepreneurship[J].Strategic Management Journal,2018,39(10): 2643-2665.

[29] BAKER T, NELSON R E.Creating something from nothing: resource construction through entrepreneurial bricolage administrative[J].Science Quarterly,2005,50(3): 329-366.

[30] BAKER T,MINER A S,EESLEY D T.Improvising firms: bricolage, account giving and improvisational competencies in the founding process[J].Research Policy,2003,32(2): 255-276.

[31] DUYMEDJIAN R, RüLING C-C.Towards a foundation of bricolage in organization and management theory[J].Organization Studies,2010,31(2):133-151.

[32] SERVANTIE V, RISPAL M H.Bricolage, effectuation, and causation shifts over time in the context of social entrepreneurship[J].Entrepreneurship & Regional Development,2018,30(3-4):310-335.

[33] BOXENBAUM E, LINDA R.New knowledge products as bricolage: metaphors and scripts in organizational theory[J].Academy of Management Review,2011,36(2):272-296.

[34] 许晖,单宇.打破资源束缚的魔咒:新兴市场跨国企业机会识别与资源“巧”配策略选择[J].管理世界,2019,35(3):127-141, 168.

[35] LUO Y,CHILD J.Acomposition-based view of firm growth[J].Management and Organization Review,2015,11(3):379-411.

[36] RAGIN C C.Redesigning social inquiry: fuzzy sets and beyond[M].Chicago: University of Chicago Press, 2008.

[37] EISENHARDT K M.Building theories from case study research[J].Academy of Management Review,1989,54(2):393-420.

[38] RAGIN C C.The comparative method: moving beyond qualitative and quantitative strategies[M].University of California Press,2014.

[39] 杜运周,贾良定.组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[J].管理世界,2017,32(6):155-167.

[40] FISS P C.Building better causal theories: a fuzzy set approach to typologies in organization research[J].Academy of Management Journal,2011,54(2):393-420.

[41] FISS P C.A set-theoretic approach to organizational configurations[J].Academy of Management Review,2007,32(4):1180-1198.

[42] YIN R K.Case study research: design and methods(5th ed.)[M].CA:Sage Publications,2014.

[43] SCHNEIDER C Q, WAGEMANN C.Doing justice to logical remainders in QCA: moving beyond the standard analysis[J].Journal of Management Studies, 2013, 66(1): 211-220.

[44] 王节祥.互联网平台企业的边界选择与开放度治理研究:平台二重性视角[D].杭州:浙江大学,2017.

[45] VOSS G B, SIRDESHMUKH D, VOSS Z G.The effects of slack resources and environmental threat on product exploration and exploitation[J].Academy of Management Journal,2008,51(1):147-164.

[46] GEORGE G.Slack resources and the performance of privately held firms[J].Academy of Management Journal,2005,48(4):661-676.

[47] STAM W, ARZLANIAN S, ELFRING T.Social capital of entrepreneurs and small firm performance: a meta-analysis of contextual and methodological moderators[J].Journal of Business Venturing ,2014,29(1):152-173.

[48] SCOTT W R.Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities[M].CA:Sage Publications, 2013.

[49] 王玲玲,赵文红,魏泽龙.创业制度环境、网络关系强度对新企业组织合法性的影响研究[J].管理学报, 2017,14(9):1324-1331.

[50] SENYARD J, BAKER T, STEFFENS P, et al.Bricolage as a path to innovativeness for resource-constrained new firms[J].Journal of Product Innovation Management, 2014,31(2):211-230.

[51] OZGEN E, BARON R A.Social sources of information in opportunity recognition: effects of mentors, industry networks, and professional forums[J].Journal of Business Venturing,2007,22(2):174-192.

[52] GREGOIRE D A, SHEPHERD D A, LAMBERT L S.Measuring opportunity-recognition beliefs[J].Organizational Research Methods,2010,13(1):114-145.

[53] BASCLE G.Toward a dynamic theory of intermediate conformity[J].Journal of Management Studies,2016,53(2):131-160.

[54] LOUNSBURY M, GLYNN M A.Cultural entrepreneurship: stories, legitimacy, and the acquisition of resources[J].Strategic Management Journal,2001, 22(6-7): 545-564.

[55] SINGH J V, TUCKER D J, HOUSE R J.Organizational legitimacy and the liability of newness[J].Administrative Science Quarterly,1986,31(2):171-193.

[56] MARCH J G.Exploration and exploitation in organizational learning[J].Organization Science,1991,2(1):71-87.

(责任编辑:万贤贤)