0 引言

2021年政府工作报告强调,要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。创新成为企业竞争优势的关键来源,员工持续不断的创造力是企业创新的根本动力[1]。创造力(creativity)指个体产生新颖且有用的创意或想法,通常也被学者们称为创意提出(idea generation)[2]。由于市场环境和顾客需求瞬息万变,创意往往很快就会过时[3]。越来越多的企业不满足于单次创意征集活动,而是面向内部员工开展多轮创意征集活动,例如奇瑞连续5年举办“青年创新创意大赛”,西门子连续多年运行“3I(ideas, impulses, initiatives)”创意系统。企业期待员工持续投身于此类活动[4],源源不断地发挥其创造力。然而,创造力也意味着风险性、模糊性和挑战性[1]。Yang等[5]指出,大部分员工参与一次创意征集活动后便会退出,难以持续为组织贡献新颖有用的创意。因此,企业管理者面临的一大挑战是如何持续激发员工后续创造力。

学者们从个体、团队、组织等多层次出发对个体创造力激发机制展开了丰富探索[1]。近年来,一些前沿研究开始关注个体后续创造力(subsequent creativity)的前因,发现奖励[6]、过程反馈[7]、多任务处理[8]等情景因素能够影响个体后续创造力。以上研究拓展了员工后续创造力影响因素相关认知,但忽略了一个关键要素即创意实施对员工后续创造力的影响。创意实施(idea implementation)是指将创意转化为可以投入使用并进行扩散的创新成果,如新产品、新服务、新方法等[2]。员工发挥其创造力提出创意后,通常需要企业管理者调动资源并实施创意,将员工创意转化为有形的创新成果[9]。Paulus[10]指出,创意提出与创意实施是不断循环反复的过程。由此可见,构建“创造力(员工)—创意实施(企业管理者)—创造力(员工)”这一良性循环成为企业持续创新的关键。那么,企业管理者对创意的实施是否进一步影响员工后续创造力?有哪些潜在中介机制和边界条件?

社会信息处理理论(social information processing theory)认为,人们会依据环境释放出的信息调整后续态度和行为[11],使自己与周围环境更为融洽[12]。员工前期提出的创意如果得到企业管理者实施,则其作为一种关键的环境线索,传递出企业认可创意、鼓励创造力等信息,能够减少员工对于创造力风险性和不确定性的感知。鉴于此,本研究认为创意实施能够增强员工心理安全感,进而激发员工后续创造力,促进其提出更多新颖有用的创意。此外,员工心理安全感能够被支持性环境信息强化[13]。若员工感知到创意提出渠道具有较高效用,则意味着组织构建了一个友好、支持的创意提出渠道,此时企业管理者实施创意更能增强员工心理安全感。因此,本文认为渠道效用感知正向调节创意实施与员工心理安全感之间的关系。

综上所述,本研究基于社会信息处理理论,结合问卷调查与客观数据,探索创意实施对员工后续创造力的影响效应,并揭示心理安全感的中介作用和渠道效用感知的调节作用。

1 文献回顾与研究假设

在创造力—创意实施—创造力的创新循环中,现有文献主要围绕前两者之间的关系,即创造力—创意实施进行了较为丰富的探索。学者们提出了3种典型观点:一是正相关关系。Lu等[14]指出创意实施是一个社会—政治过程,社会支持和资源调度对于创意的成功实施起到关键作用,领导对员工的创造力评估越高,越有可能调动相应资源实施员工创意,他们还证实创造力评估能够积极预测创意实施。二是倒U形关系。基于个体资源分配框架,有研究认为创意提出和创意实施都会消耗个体的时间、精力、技能等宝贵资源,适度的创意提出有利于促进创意实施,过度的创意提出则会阻碍创意实施[15],因而创意提出与创意实施之间并不是线性关系,而是倒U形关系。三是无显著关联。Somech等[16]研究发现,团队创造力与团队创意实施程度没有必然联系,而是取决于团队创新氛围,只有在团队创新氛围较好时,团队成员创造力才能积极影响团队创意实施。

以上研究极大地丰富了对于创造力与创意实施关系的认识,同时还存在以下问题亟待解决:一是从创新循环上看,现有文献聚焦于创造力与创意实施间关系,鲜有研究进一步探讨创意实施与员工后续创造力的关系,尚未完全构建创造力—创意实施—创造力这一创新闭环模型,难以形成对创新循环的系统认知;二是从内在机制上看,学者们主要关注员工创造力对创意实施的直接影响或边界条件,尚未揭示创意实施影响员工后续创造力的内在机理及适用情景。

1.1 创意实施与员工后续创造力

虽然创造力能给企业带来好处,但对员工而言却意味着潜在风险[17]:一是从人际影响来看,员工提出的创意可能挑战现有工作流程,威胁他人既得利益,因此,可能受到同事排斥;二是从个人声誉来看,那些富有创造力、勇于挑战传统惯例的员工通常被认为是“偏离者”[18];三是从结果来看,员工面临较大不确定性,因为他们无法预测创意会受到企业管理者的认可还是抵制[19]。以上风险是令人厌恶的体验,会降低可预见性和可管理性,威胁个体控制感。为了克服员工对于创造力风险的恐惧心理,企业应该创造良好环境,让员工愿意持续发挥创造力,而不用担心对自己的负面影响。

社会信息处理理论的前提假设是:人是具有适应性的有机体,能够随着社会环境变化调整自身态度和行为[11]。该理论的核心观点是社会环境提供了各种能够影响人们态度和行为的信息,人们通过解读特定社会信息决定后续行为表现。在本研究中,创意实施意味着员工所提创意被企业管理者成功转化为新产品、新方法、新服务等创新成果。企业管理者的行为及其传达的信息是员工面临的重要社会环境[20],是员工理解组织规范的关键线索[21],员工往往通过解读企业管理者行为选择合适的行为表现[22]。根据社会信息处理理论,在多轮创意征集活动中,企业管理者实施员工前期所提创意,这一行为至少向员工传递了以下两方面信息:一是新颖且有用的创意在组织中是被认可、被期待的;二是员工充分发挥个体创造力是合理的,是被组织接受和鼓励的。这些信息能够削弱员工对于创造力不确定性和风险性的感知,促进员工后续提出更多创意。基于以上分析,本文认为企业管理者对创意的实施有利于激发员工后续创造力,因而提出如下假设:

H1:创意实施能够激发员工后续创造力。

1.2 心理安全感的中介作用

心理安全感(psychological safety)是指员工认为在工作场所中可以自由表达和展示自我,而不用担心对个人形象、地位和职业发展带来消极影响[23]。这是一种对工作环境安全性的感知,以及对工作场所中人们对于冒险行为接受度的感知[24]。创造力并非一项简单的常规任务,需要个体投入较多时间、精力等资源[15],而且面临结果不确定性、人际危机、声誉受损等潜在风险。根据社会信息处理理论,人们的态度和感知会被环境提供的特定信息塑造[11]。如果环境中某些线索暗示创新行为是安全的,则员工会拥有较高心理安全感[25]。基于以上分析,当企业管理者实施员工在前期创意征集活动中提出的创意时,传递出认可创意、鼓励创造力等信息,能够减少员工感知到的风险性和不确定性,有利于增强员工心理安全感。

Gong等[18]指出,心理安全感代表一种环境状态,能够为员工提供充足的确定性和预见性,使之更加富有创造力。相当多的研究发现心理安全感能够积极预测员工创造力[4],本文进一步探索员工在参与前期创意征集活动时感受到的心理安全对其后续创造力的影响。在多轮创意征集活动中,即便员工参与了某一轮活动,考虑到创造力的潜在风险和大量资源投入,其也不一定会持续发挥创造力参与后续创意征集活动。只有当员工在前期活动中感受到足够安全可靠,才会在后续创意征集活动中持续提出新颖有用的想法。因此,员工心理安全感越高,越有可能在后续活动中表现出更高创造力[19]。综上所述,本文认为员工前期所提创意得到企业管理者采纳实施后,能够有效增强员工心理安全感,激发员工后续创造力,因而提出如下假设:

H2:创意实施通过增强员工心理安全感激发员工后续创造力。

1.3 渠道效用感知的调节作用

渠道效用(channel utility)是指沟通渠道的有用性,即沟通渠道对于实现个人行动目标是重要的、显著的[26]。这一构念原本用于评价企业内部正式沟通渠道和非正式沟通渠道,本研究将其拓展到评价组织内员工提出创意并获得反馈的渠道,以衡量个人对于这一渠道效用的感知。企业在推行多轮创意征集活动时通常借助内部员工常用的沟通工具(如邮件、社交软件等),或构建一个数字化系统,典型案例如西门子公司开发的“3I(ideas, impulses, initiatives)”创意系统,鼓励员工持续提出关于工作和业务改进的创意。因此,渠道效用感知(channel utility perception)适用于衡量员工感受到的创意提交渠道有用性。

社会信息处理理论认为,当个体面临的环境具有不确定性、复杂性和模糊性时,会更加依赖社会环境提供的信息,以调整后续态度和行为[11]。因此,在创新这种充满不确定性的复杂活动中,员工对社会环境提供的线索有着较高依赖,会寻找各种各样支持性环境线索来强化心理安全感[4]。创意提出渠道是员工向组织提交创意时所必须依托的载体,也属于非常显著的环境信息。员工心理安全感受到支持性管理者行为及组织实践等多种因素的影响[17],若员工感知到创意提出渠道具有较高效用,则意味着该渠道传递出组织重视、鼓励和接纳员工创造力的信号,员工能够自由表达和提交创意,此时企业管理者实施创意更有可能增强员工心理安全感;若员工感知到渠道效用较低,则意味着员工在前期使用该渠道发挥其创造力时遇到了一定障碍或不便,此时,即便企业管理者实施了员工前期所提创意,也难以显著提升员工心理安全感。综上所述,提出如下假设:

H3:渠道效用感知调节创意实施与员工心理安全感之间的关系,当员工感知到的渠道效用处于较高水平时,创意实施积极预测员工心理安全感。

企业管理者对员工所提创意的采纳与实施通过增强员工心理安全感激发员工后续创造力,这一间接效应也受到员工对于渠道效用感知水平的调节。基于此,本研究提出被调节的中介作用假设:

H4:渠道效用感知调节创意实施通过心理安全感影响员工后续创造力的间接效应。当员工感知到的渠道效用处于较高水平时,创意实施通过心理安全感影响员工后续创造力的间接效应显著。

综上,本文构建理论模型,如图1所示。

2 研究方法

2.1 样本及数据收集程序

研究数据采集来自我国某传统企业,该企业处于转型关键时期,开展了多届创意征集活动,员工可自愿参与每一届活动。为了探索员工前期创意被企业管理者实施情况对其后续创造力的影响,按照如下程序收集数据:第一阶段,在前一届创意征集活动结束后且新一届活动开始前,由企业协助邀请参与过前一届活动的在职员工自愿参与问卷调研,填写渠道效用、心理安全感和人口统计学信息。共计回收有效问卷270份,回收率74.38%。同时,企业提供了创意实施相关信息,即在前一届创意征集活动中,这270名员工所提创意被组织实施的数量以及创意实施率。第二阶段,在新一届创意征集活动结束后,由企业提供270名被试在新一届活动中的创意提出数量。其中,115名被试至少提出1条创意,占比42.59%,另外155名被试提出的创意数量为0,占比57.41%。

从年龄上看,35岁及以下的被试共247人,占比91.48%;35岁以上的被试共23人,占比8.52%。从组织任期上看,在本企业工作1~5年的被试占比最高,为45.56%。在前一届创意征集活动中,被试得到企业管理者实施的创意数量人均1.69条(SD=1.85);创意实施率均值为0.52(SD=0.37)。在新一届创意征集活动中,被试提出创意的数量人均2.48条(SD=6.07)。

2.2 变量测量

(1)创意实施。由于获取创意实施的客观数据有较大难度,在早期研究中学者们通常采用主观量表测量创意实施,代表性工具如Baer[2]开发的3条目量表,由上级对员工的创意实施行为频次进行评估。但该量表并不适用于本研究,因为它聚焦于创意实施者,测量其创意实施行为频次,而本研究测量员工所提创意被企业管理者实施的客观数量。Baer[2]指出,创意实施反映某一条具体的创意最后是否得到落实,这是一个相对客观的结果。Lu等[14]进一步强调,如果能够对创意实施进行客观测量,则有着极大研究价值。本文遵循Schweisfurth等[27]的做法,采用每位被试所提创意被组织实施的数量这一客观数据测量创意实施,如被试所提创意被企业管理者实施1条则记为1。

(2)创造力。Hofstetter等[3]计算创新竞赛中每一位参与者提出的创意数量,以此衡量他们的创造性努力。虽然Hofstetter等[3]使用的是创造性努力(creative effort)这一概念,但在对概念的解释中,他们指出这是一种关键的创造性行为,本质上仍然属于创造力范畴。借鉴以上学者测量方法,本研究以被试在新一届创意征集活动中提交的创意数量测量其后续创造力,如被试在新一届创意征集活动中提出1条创意则记为1。

(3)渠道效用感知。采用Johnson等[26]开发的量表测量渠道效用感知,包括4个条目,如“这种渠道非常有用”、“这种渠道对我而言很重要”等。采用Likert量表形式进行评价,其中,1表示“非常不符合”,6表示“非常符合”,该量表 Cronbach's α 值为0.93。

(4)心理安全感。该变量测量条目改编自Edmondson[28]开发的心理安全感量表。Li等[29]指出,Edmondson的量表最初用于测量团队层面心理安全感,为了测量个体层面心理安全感,他们从中选取了与团队其他成员无关的条目。依照这一方法,本文从Edmondson的量表中改编了以下条目用于反映个体心理安全感,“在创意征集活动中,提出创意能够发挥我的才能”、“提出创意让我感觉是安全的”。采用Likert量表形式进行评价,其中,1表示“非常不符合”,6表示“非常符合”,该量表 Cronbach's α 值为0.80。

(5)控制变量。在探索不同类型动机对于创意提交(idea submission)和未来参与意愿(future motivation to participate)的影响时,Saether等[30]控制了年龄,因为它可能影响员工创造力。刘智强等[31]发现组织任期也会影响员工创新,因此,本研究将其纳入控制变量。此外,还控制了员工在前一届创意征集活动中的创意实施率,即前一届活动中员工创意被企业管理者实施的数量与其创意提出数量的比率。综上,本研究共设置了3个控制变量:①年龄,1=21~25岁, 2=26~30岁, 3=31~35岁, 4=36~40岁, 5=41岁及以上;②组织任期,1=1~5年, 2=6~10年, 3=11~15年;③实施率,即前期创意实施数/前期创意提出数。

2.3 分析策略

通过加总员工在新一届创意征集活动中所提创意数量测量员工后续创造力,这是低发生率的计数数据,可能含有零值。对于这种非负整数而言,其分布往往不符合线性回归正态假定,此时,普通最小二乘法(Ordinary least squares regression, OLS)并不是合适的统计分析方法[32]。鉴于此,本研究根据陈思等[33]的做法,创建变量“Ln-创造力”表示员工后续创造力的对数值,在此基础上进行普通最小二乘回归。一部分员工在后续活动中提出了0条创意,为了避免取对数时产生缺失值,本研究先将后续创意提出数量加1再取对数。首先,使用AMOS 18.0进行验证性因子分析(Confirmatory factor analysis, CFA),检验渠道效用感知与心理安全感两个变量的区分效度;其次,使用SPSS 21.0对主要变量进行描述性统计与相关分析;最后,使用SPSS 21.0及其Process宏程序进行假设检验。

3 研究结果

3.1 描述性统计与验证性因子分析

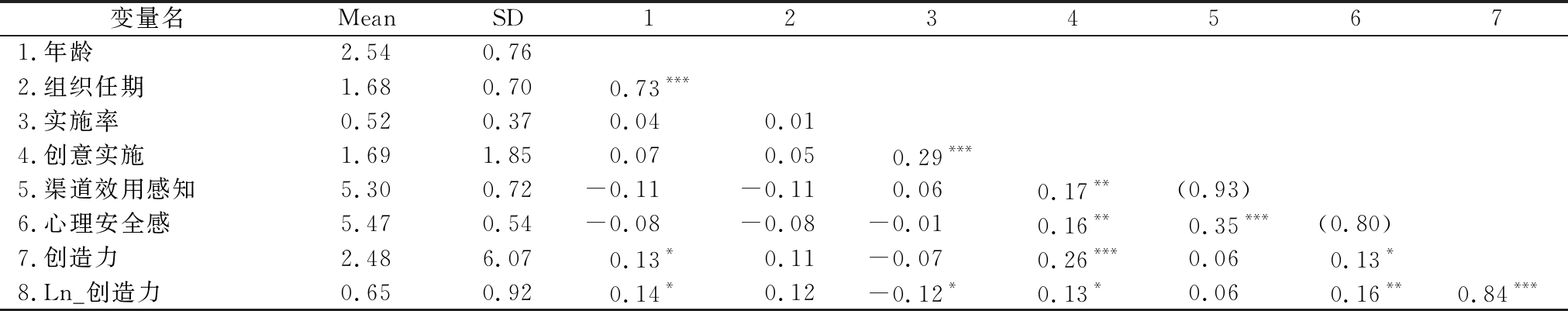

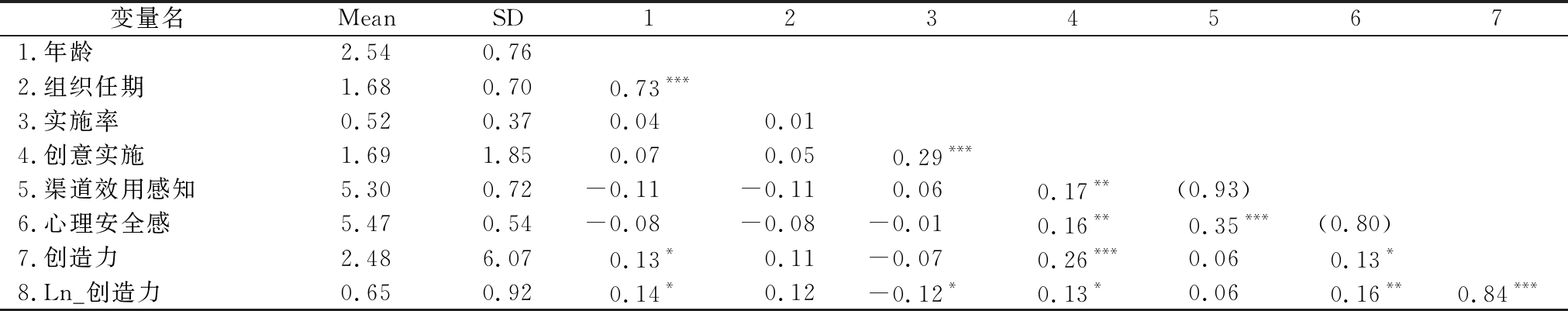

研究变量的均值、标准差和相关矩阵如表1所示,结果显示:创意实施与员工心理安全感、创造力有显著正相关关系(r=0.16, p<0.01; r=0.26, p<0.001),员工心理安全感与创造力显著正相关(r=0.13, p<0.05)。由此可见,核心变量之间的关系符合本研究理论预期,为研究假设提供了初步支持。

在核心变量中,创意实施与创造力使用的是客观数据,渠道效用感知与心理安全感由员工汇报。因此,本研究对渠道效用感知与心理安全感两个变量进行验证性因子分析,以检验其区分效度。结果显示,二因子模型的拟合指数较为理想(χ2=34.21, CFI=0.98, TLI=0.96, NFI=0.97, SRMR=0.03),显著优于单因子模型(Δχ2=133.46, Δdf=1, p<0.01)。由此可见,渠道效用感知与心理安全感两个变量确实可以代表两个不同概念,具有较好区分效度。

表1 描述性统计与相关系数矩阵

变量名MeanSD12345671.年龄2.540.762.组织任期1.680.700.73***3.实施率0.520.370.040.014.创意实施1.691.850.070.050.29***5.渠道效用感知5.300.72-0.11-0.110.060.17**(0.93)6.心理安全感5.470.54-0.08-0.08-0.010.16**0.35***(0.80)7.创造力2.486.070.13*0.11-0.070.26***0.060.13*8.Ln_创造力0.650.920.14*0.12-0.12*0.13*0.060.16**0.84***

注:N=270;*表示p<0.05,**表示p<0.01,***表示p<0.001; 表格中对角线上括号内为Cronbach′s α信度系数

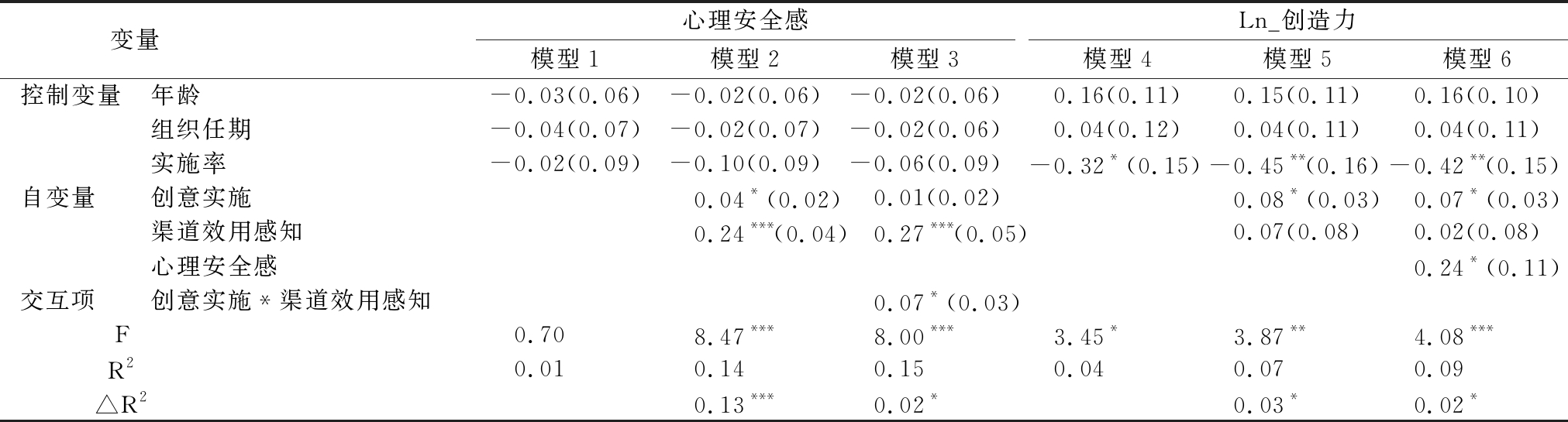

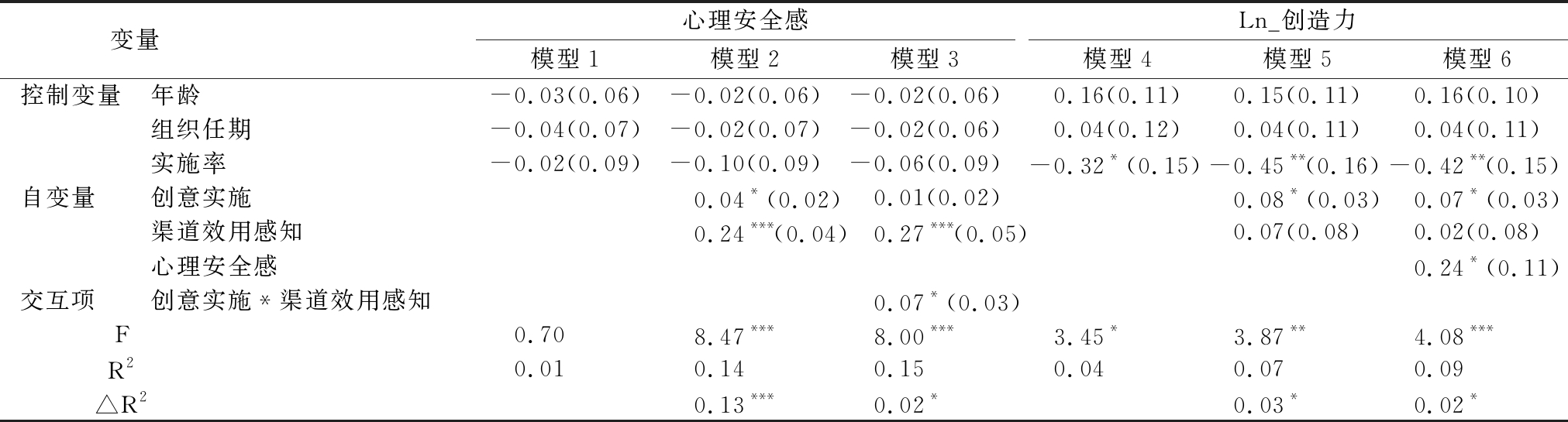

表2 OLS回归分析结果

变量 心理安全感模型1模型2模型3Ln_创造力模型4模型5模型6控制变量年龄-0.03(0.06)-0.02(0.06)-0.02(0.06)0.16(0.11)0.15(0.11)0.16(0.10) 组织任期-0.04(0.07)-0.02(0.07)-0.02(0.06)0.04(0.12)0.04(0.11)0.04(0.11)实施率-0.02(0.09)-0.10(0.09)-0.06(0.09)-0.32*(0.15)-0.45**(0.16)-0.42**(0.15)自变量 创意实施0.04*(0.02)0.01(0.02)0.08*(0.03)0.07*(0.03)渠道效用感知0.24***(0.04)0.27***(0.05)0.07(0.08)0.02(0.08)心理安全感0.24*(0.11)交互项 创意实施*渠道效用感知0.07*(0.03) F0.708.47***8.00***3.45*3.87**4.08*** R20.010.140.150.040.070.09 △R20.13***0.02*0.03*0.02*

注:N=270;*表示p<0.05,**表示 p<0.01,***表示p<0.001; 表格内为非标准化系数, 括号内为标准误

3.2 假设检验

表2中模型5汇报了创意实施影响员工后续创造力(Ln_创造力)的OLS回归分析结果,创意实施进一步激发员工后续创造力(b=0.08, SE=0.03, p<0.05),H1得到数据支持。采用Bootstrap方法计算置信区间(重复抽样5 000次),检验假设H2提出的中介效应,数据分析结果显示心理安全感的中介效应显著(b=0.013, 95% CI=[0.003, 0.029]),因此,H2得到支持。

假设H3提出渠道效用感知调节创意实施与员工心理安全感之间的关系。表2中模型3显示,创意实施与渠道效用感知的乘积项系数显著(b=0.07, SE=0.03, p<0.05),说明渠道效用感知在“创意实施—心理安全感”的关系中起到正向调节作用。依据渠道效用感知均值加减一个标准差绘制调节效应图,如图2所示。当员工感知到的渠道效用处于高水平时(+1 SD),前期所提创意被企业管理者实施得越多, 员工心理安全感越强(b=0.06, p<0.01);当员工感知到的渠道效用处于低水平时(-1 SD), 创意实施对员工的心理安全感没有显著影响(b=-0.04, p>0.05)。因此,H3得到支持。

假设H4提出渠道效用感知调节创意实施通过心理安全感激发员工后续创造力的间接效应。本研究采用Hayes[34]的方法检验被调节的中介效应,结果显示:当渠道效用感知处于高值(+1 SD)时,创意实施通过心理安全感影响员工后续创造力的间接效应显著(indirect effect=0.014, 95% CI=[0.004, 0.038]);当渠道效用感知处于低值(-1 SD)时,创意实施通过心理安全感影响员工后续创造力的间接效应不显著(indirect effect=-0.010, 95% CI=[-0.040, 0.010])。此外,被调节的中介效应显著(indirect effect=0.017, 95% CI=[0.000 2, 0.048])。以上结果表明,渠道效用感知调节创意实施通过心理安全感影响员工后续创造力的间接效应,H4得到支持。

4 讨论与分析

4.1 研究发现

本研究基于社会信息处理理论,探讨了员工前期所提创意被企业管理者采纳实施是否激发员工后续创造力,明确了创意实施与员工后续创造力关系中的内在机制和边界条件。通过对多时点、多来源数据进行分析,得到以下结果:一是创意实施正向影响员工后续创造力;二是心理安全感在创意实施与员工后续创造力的关系中发挥中介作用;三是渠道效用感知正向调节创意实施与心理安全感之间的关系,当员工感知到的渠道效用处于较高水平时,创意实施积极预测员工心理安全感;四是渠道效用感知正向调节创意实施通过心理安全感影响员工后续创造力的间接效应,当员工感知到的渠道效用处于较高水平时,创意实施通过心理安全感影响员工后续创造力的间接效应显著。

4.2 理论启示

(1)在创新循环上,本研究厘清了创意实施与员工后续创造力之间的关系,有益于构建创造力-创意实施-创造力这一创新循环。现有文献侧重于探索创造力与创意实施之间的关系,提出了正相关关系[14]、倒U形关系[15]、无显著关系[16]等代表性观点,但鲜有文献探讨创意实施是否影响员工后续创造力。事实上,越来越多的学者意识到创新并不是单次的偶发事件[3],不止包含创造力—创意实施的关系,而是一个不断提出创意与实施创意的循环往复过程[10]。为深化人们对于这一创新循环的系统认知,本研究基于客观数据证实,员工前期所提创意得到企业管理者的实施能够积极预测员工后续创造力。综上所述,本文将创造力与创意实施之间的关系拓展至创意实施与后续创造力之间的关系,为创新循环构建提供了有力的证据。

(2)在创造力激发机制上,本研究基于社会信息处理理论,明确了创意实施通过心理安全感对员工后续创造力的积极作用。创造力的发挥充满风险性和不确定性,大部分员工只是偶尔提出创意,难以为企业持续贡献创造力。因此,一些前沿文献开始探索多轮创意征集活动中哪些因素影响个体后续创造力。Bayus[6]以戴尔开发的IdeasStorm开放式创新社区为例研究发现,若用户前期所提创意得到企业奖励,则这一成功经验会导致他们形成思维定势,阻碍其在后续活动中的创造力发挥。Yang等[5]认为,员工在前期创意活动中收到的反馈和信息会影响其后续创造力。基于以上研究,本文进一步从社会信息处理理论出发,发现企业管理者实施员工前期所提创意是一种被认可、支持的关键环境信息,能够通过增强员工心理安全感进一步激发员工后续创造力。以上发现丰富了创造力影响因素和激发机制研究,打开了创意实施促进员工后续创造力的“黑箱”。

(3)在边界条件上,本研究发现渠道效用感知具有调节作用,深化了人们对于创意提出渠道这一情景的认知。在现有创造力研究中,学者们重点考察了上级支持、工作复杂性、授权型领导、时间压力等情景因素的调节效应[35],鲜有文献关注渠道效用这一情景因素。随着信息技术发展,越来越多的企业开始借助于邮件、社交软件等沟通工具,甚至自主开发数字化系统,持续开展多轮创意征集活动。鉴于此,本研究引入渠道效用感知的构念,它原本用于衡量沟通渠道的有用性,本文将其拓展到衡量员工感知到的创意提出渠道效用。此类渠道是一把双刃剑,一方面为员工提供了自由表达创意的机会,促进其创造力提升[36];另一方面,员工也有可能遇到批判和消极评论[36],抑制员工创造力[37]。由此可见,员工对创意提出渠道效用的感知非常重要。本研究发现,员工渠道效用感知不仅正向调节创意实施与心理安全感的关系,而且正向调节创意实施通过心理安全感影响员工后续创造力的间接效应。以上研究发现明晰了创意实施影响后续创造力的边界条件,丰富了人们对于创意提出渠道这一关键情景的认知。

4.3 实践启示

员工创造力对企业生存发展至关重要[38],企业管理者面临的一大挑战是如何持续激发员工创造力以获取源源不断的创意来源。本研究回应了以上实践难题,对企业管理者有以下两点启示:第一,引导企业管理者不仅要重视员工创造力,更要及时采纳和实施创意。一方面创意只有实施后才能真正为企业带来价值[39],另一方面,企业管理者实施创意还能进一步激发员工后续创造力,由此构建“创造力(员工)-创意实施(企业管理者)-创造力(员工)”创新循环,帮助企业持续优化改进,在瞬息万变的市场环境中凝聚新的发展动力。第二,企业管理者应加强创意提出渠道建设和优化,提升员工对于渠道效用的感知。当组织构建一个有效的渠道收集员工创意时,员工会认为这种渠道传递出组织重视、鼓励和认可员工创造力的信息,从而强化创意实施对员工心理安全感的积极效应,进一步激励员工持续发挥创造力,为企业提供更多新颖有用的创意。

4.4 研究局限及未来展望

(1)在研究关注点上,本文重点考察了环境信息对员工后续创造力的影响,尚未关注员工个体特征差异。根据社会信息处理理论,无论是企业管理者对创意的实施还是渠道效用,都属于工作场所中的环境信息。事实上,人们对环境信息的加工存在个体差异,即便是同样的环境信息也可能存在不同理解。因此,未来研究可进一步探讨在创意实施与员工后续创造力的关系中,员工的冒险特质、不确定性规避等个体特征的调节作用,厘清环境因素与个体特征之间的交互作用对于员工后续创造力的影响,拓展Woodman等[40]提出的创造力交互视角。

(2)在研究设计上,受到客观条件限制,本文仅观察了两轮创意征集活动,考察了员工在前一轮活动中所提创意被企业管理者实施的情况对于新一轮活动中员工创造力的影响,难以完全反映员工心理安全感和创造力随着创意实施情况变化而发生改变的动态过程。未来研究可以采取纵向追踪设计方法,连续观察多轮创意征集活动,对创意实施、心理安全感、创造力等变量进行3次以上的重复测量,以更好地反映变量间因果关系,揭示创意实施对员工后续创造力的动态影响。此外,还可以通过情景设计展开实验研究,进一步增强因果关系的论证力度。

(3)在研究层次上,本研究聚焦于探索个体后续创造力激发机制,未来研究可以进一步探讨团队后续创造力影响因素。有学者指出,现有创造力研究主要集中在个体层次,而团队层次和跨层次的研究较少,并且,个体层次研究结论也不一定能够应用于团队层次。因此,未来研究可以进一步探索团队创意实施是否激发团队后续创造力,并挖掘潜在的中间机制和边界条件,构建多层次、立体性的创造力研究框架。

参考文献:

[1] 邓志华, 肖小虹, 陈江涛. 员工创造力激发研究评述: 多层次多视角机制与精神性动力[J]. 科技进步与对策, 2020, 37(13): 151-160.

[2] BAER M. Putting creativity to work: the implementation of creative ideas in organizations[J]. Academy of Management Journal, 2012, 55(5): 1102-1119.

[3] HOFSTETTER R, ZHANG J Z, HERRMANN A. Successive open innovation contests and incentives: winner-take-all or multiple prizes[J]. Journal of Product Innovation Management, 2018, 35(4): 492-517.

[4] FRAZIER M L, FAINSHMIDT S, KLINGER R L, et al. Psychological safety: a meta-analytic review and extension[J]. Personnel Psychology, 2017, 70(1): 113-165.

[5] YANG J, ADAMIC L A, ACKERMAN M S. Crowd-sourcing and knowledge sharing: strategic user behavior on task[C].Proceedings of the 9th ACM conference on Electronic commerce, 2008.

[6] BAYUS B L. Crowd-sourcing new product ideas over time: an analysis of the Dell IdeaStorm community[J]. Management Science, 2013, 59(1): 226-244.

[7] 焦媛媛, 吴业鹏, 许晖. 过程反馈如何影响参与者行为?来自在线设计众包竞赛的证据[J]. 研究与发展管理, 2021, 33(1): 110-124.

[8] KAPADIA C, MELWANI S. More tasks, more ideas: the positive spillover effects of multitasking on subsequent creativity[J].Journal of Applied Psychology,2021,106(4):542-559.

[9] 董念念, 王雪莉. 有志者, 事竟成: 内在动机倾向, 创意质量与创意实施[J]. 心理学报, 2020, 52(6): 801-810.

[10] PAULUS P B. Different ponds for different fish: a contrasting perspective on team innovation[J]. Applied Psychology, 2002, 51(3): 394-399.

[11] SALANCIK G R, PFEFFER J. A social information processing approach to job attitudes and task design[J]. Administrative Science Quarterly, 1978, 23(2): 224-253.

[12] 高鹏, 薛璞, 谢莹. 自我监控人格对创新绩效的影响: 基于社会信息处理理论[J]. 科技进步与对策, 2021, 38(7): 151-160.

[13] 张征,王叶雨. 差异化变革型领导对员工创新绩效的跨层次影响[J].科技进步与对策, 2020, 37(12): 146-153.

[14] LU S, BARTOL K M, VENKATARAMANI V, et al. Pitching novel ideas to the boss: the interactive effects of employees′ idea enactment and influence tactics on creativity assessment and implementation[J]. Academy of Management Journal, 2019, 62(2): 579-606.

[15] SKERLAVAJ M,CERNE M,DYSVIK A.I get by with a little help from my supervisor: creative-idea generation, idea implementation, and perceived supervisor support[J]. The Leadership Quarterly, 2014, 25(5): 987-1000.

[16] SOMECH A, DRACH-ZAHAVY A. Translating team creativity to innovation implementation: the role of team composition and climate for innovation[J]. Journal of Management, 2013, 39(3): 684-708.

[17] NEWMAN A,DONOHUE R,EVA N.Psychological safety:a systematic review of the literature[J]. Human Resource Management Review, 2017, 27(3): 521-535.

[18] GONG Y, CHEUNG S Y, WANG M, et al. Unfolding the proactive process for creativity: integration of the employee pro-activity, information exchange, and psychological safety perspectives[J]. Journal of Management, 2012, 38(5): 1611-1633.

[19] PENG J, WANG Z, CHEN X. Does self-serving leadership hinder team creativity? a moderated dual-path model[J]. Journal of Business Ethics, 2019, 159(2): 419-433.

[20] 邹艳春, 彭坚, 侯楠. 参与式领导与创新绩效: 一个被调节的双中介模型[J]. 管理科学, 2020, 33(3): 39-51.

[21] CHIU C Y C,OWENS B P,TESLUK P E.Initiating and utilizing shared leadership in teams: the role of leader humility,team proactive personality,and team performance capability[J].Journal of Applied Psychology,2016,101(12):1705-1720.

[22] 徐世勇, 朱金强. 道德领导与亲社会违规行为: 双中介模型[J]. 心理学报, 2017, 49(1): 106-115.

[23] KAHN W A. Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work[J]. Academy of Management Journal, 1990, 33(4): 692-724.

[24] CARMELI A, GITTELL J H. High-quality relationships, psychological safety, and learning from failures in work organizations[J]. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 2009, 30(6): 709-729.

[25] 姜平, 杨付, 张丽华. 领导幽默如何激发员工创新: 一个双中介模型的检验[J]. 科学学与科学技术管理, 2020, 41(4): 98-112.

[26] JOHNSON J D, DONOHUE W A, ATKIN C K, et al. Differences between formal and informal communication channels[J]. The Journal of Business Communication, 1994, 31(2): 111-122.

[27] SCHWEISFURTH T G, DHARMAWAN M P. Does lead userness foster idea implementation and diffusion? a study of internal shopfloor users[J]. Research Policy, 2019, 48(1): 289-297.

[28] EDMONDSON A. Psychological safety and learning behavior in work teams[J]. Administrative Science Quarterly, 1999, 44(2): 350-383.

[29] LI A N, TAN H H. What happens when you trust your supervisor? mediators of individual performance in trust relationships[J]. Journal of Organizational Behavior, 2013, 34(3): 407-425.

[30] SAETHER E A, SAETRE A S. The impact of individual motivations on idea submission and future motivation to participate in an organization's virtual idea campaign[J]. Creativity and Innovation Management, 2017, 26(4): 379-390.

[31] 刘智强, 葛靓, 王凤娟. 组织任期与员工创新: 基于地位属性和文化差异的元分析[J]. 南开管理评论, 2015, 18(6): 4-15.

[32] COXE S, WEST S G, AIKEN L S. The analysis of count data: a gentle introduction to poisson regression and its alternatives[J]. Journal of Personality Assessment, 2009, 91(2): 121-136.

[33] 陈思, 何文龙, 张然. 风险投资与企业创新: 影响和潜在机制[J]. 管理世界, 2017,33(1): 158-169.

[34] HAYES A F.Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: a regression-based approach[M]. New York: Guilford Press, 2013.

[35] VAN KNIPPENBERG D, HIRST G. A motivational lens model of person situation interactions in employee creativity[J]. Journal of Applied Psychology, 2020, 105(10): 1129-1144.

[36] OLDHAM G R, DA SILVA N. The impact of digital technology on the generation and implementation of creative ideas in the workplace[J]. Computers in Human Behavior, 2015, 42: 5-11.

[37] YUAN F, ZHOU J. Differential effects of expected external evaluation on different parts of the creative idea production process and on final product creativity[J]. Creativity Research Journal, 2008, 20(4): 391-403.

[38] 于维娜, TARNOFF K A, 王占浩, 等. “严”师出“高”徒?导师完美主义对徒弟创造力的双元影响路径[J].科技进步与对策, 2021, 38(4): 141-150.

[39] 齐舒婷, 白新文, 林琳. 慧眼识珠: 创意识别的研究现状及未来方向[J].外国经济与管理, 2019, 41(7): 42-57.

[40] WOODMAN R W, SAWYER J E, GRIFFIN R W. Toward a theory of organizational creativity[J]. Academy of Management Review, 1993, 18(2): 293-321.

(责任编辑:万贤贤)