0 引言

VUCA时代,商业环境呈现出易变性(volatility)、不确定性(uncertainty)、复杂性(complexity)和模糊性(ambiguity)特征,企业创新活动虽然迎来新机遇与挑战,但同时也会加剧创新失败风险[1-2]。失败作为一种历史经验,是组织后续创新活动的重要知识来源和知识载体[3-4],同时也影响着相关人员情绪[5]。已有研究表明,悲痛、愧疚等消极情绪是个体面对失败时的本能反应[6-7],缺乏正确心理疏导会降低员工心理安全感,使其产生失败恐惧情绪[8]。此时,情绪智力作为衡量个体情绪管理水平的重要指标[9],一方面,其能够帮助个体缓解负面情绪,重振旗鼓;另一方面则能够弥补失败造成的资源损耗[10],进而影响个体后续资源投入。简言之,在创新失败情境下,情绪智力在个体情绪恢复过程中发挥着重要作用。

情绪智力是指个体对自己及他人情绪进行复杂信息处理的能力[9],相关研究主要集中在心理学和组织行为学领域。以往学者主要将其分为自我情绪评价、他人情绪评价、情绪控制和情绪使用4个平行维度[11],探讨一般工作场所下其对个体行为、团队或组织绩效的作用机制[12-13],但往往缺少与具体情境的结合。在创新失败情境下,失败学习是指个体自发地反思失败事件,并通过调整行为方式等方法避免类似错误再次发生。失败学习强调个体从失败事件中获取新资源的能力,与个人表现紧密相关,是情绪使用的具体表现。基于此,在创新失败情境下,情绪智力构成维度应如何拓展和延伸?

另外,情绪智力作为一个多维度构念,鲜有学者关注其内部关联性。已有研究表明,感知自我和他人情绪是情绪智力中最基本的能力,管理自身和他人情绪属于更高层级能力[14]。情绪感知有利于个体更加精准地把控情绪[15],进而影响情绪使用[16]。基于此,在创新失败情境下,情绪智力4个维度之间存在哪些潜在关系?

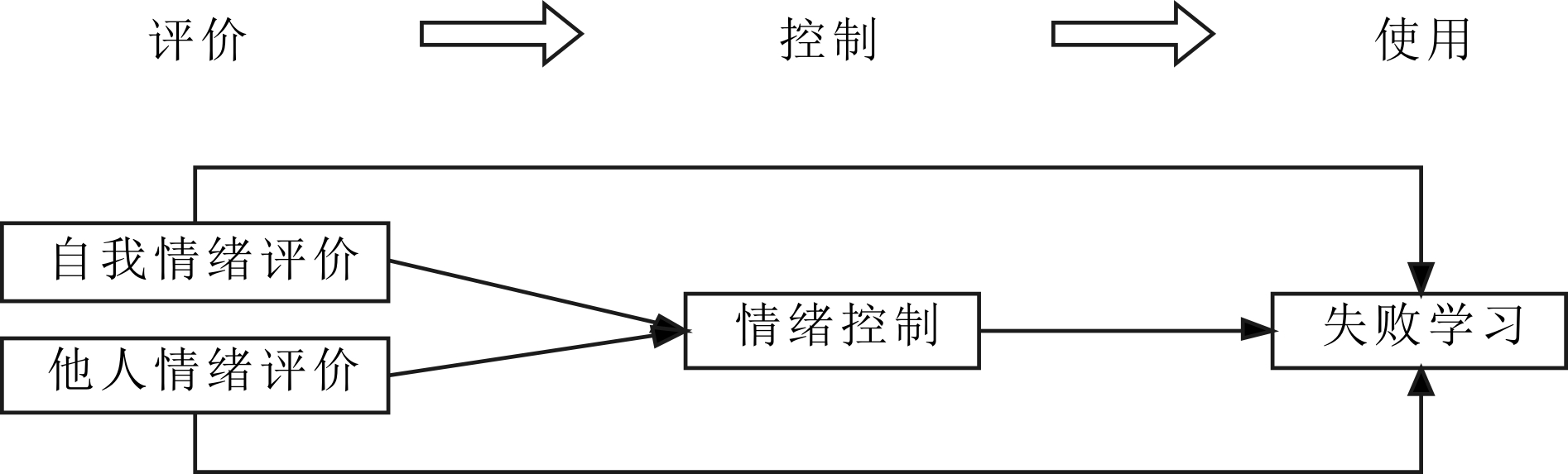

为厘清上述问题,本文基于情绪智力子维度层面,结合创新失败情境,按照评价-控制-使用逻辑链条构建概念模型。通过实证检验,明晰创新失败情境下情绪智力结构关系,找寻提升员工失败学习效果的关键要素,研究结论对创新失败后的情绪管理实践具有一定启示意义。

1 理论基础与研究假设

1.1 情感事件理论

情感事件理论(Affective Events Theory,AET)描述的是组织成员在工作场所中因工作事件而产生的情感反应,以及所引起的个体态度和行为等一系列结果变化的逻辑链条[6]。根据情绪事件理论,个体情感反应在创新失败事件与后续行为之间发挥着重要连接作用。当经历失败后,相关人员情感反应强烈[17],悲痛、愧疚等负面情绪油然而生[18-19],由此引发个体防御性行为。这是因为:由失败引发的负面情绪会阻碍个体对失败事件的客观反思[20],再加上社会污名的存在,物质和名誉上的双重损失使个体倾向于掩藏失败,避而不谈,更不愿意他人提及[7],这些负面情绪会削弱个体学习动机,降低个体从失败经验中获取知识的意愿[21],不利于学习行为的产生。由此可见,创新失败后的情绪传递着员工内心信息,支配着员工学习行为,影响企业后续发展。

1.2 创新失败情境下情绪智力结构

情绪智力最早衍生于“社会智力”,本文基于Mayer等[9]的观点,认为情绪智力主要是指个体对自己和他人情绪进行复杂信息处理,再借助得到的信息解决各种问题并处理人际关系,实现对思维、行为有效调控的能力。在情绪智力的4个维度中,自我情绪评价是个体理解、能够自然表露自身深层次情绪的能力;他人情绪评价是指个体感知、理解周围人情绪的能力;情绪控制主要强调个体调节情绪的能力;情绪使用是指个体利用自身情绪指导建构性活动与个人表现的能力。

当前,学者大多将情绪智力作为一个整体构念进行研究[22-23],忽视了具体研究情境对子维度内涵造成的影响。情绪使用指的是个体运用情绪的能力[9],其具有高度的情境依赖性特征。不同情境下个体从事的建构性活动或与个人表现相关的活动不同,研究情境缺失将阻碍对于情绪智力的理解与认知。基于此,本文认为创新失败为情绪智力相关研究提供了一个十分契合的情境。在该情境下,失败学习是情绪使用的具体表现,可从理论与实践两个层面进行推断。从概念界定上看,失败学习是一个动态的资源建构过程[24-25],为避免相似失败再次发生,个体通过资源投入方式从失败经验中获取新资源。从实践看,员工的失败学习关乎企业后续发展,是评价个人表现的重要指标。如强生公司作为全球最大的制药和医疗器械生产商之一,始终坚持向下属传递“勇于失败,从失败中学习”的重要讯息,从不吝啬对员工失败学习结果的肯定与嘉奖。又如华为创始人任正非先生指出:“在华为,把创新做出来的人叫天才,努力做创新没做出来的叫人才,我们需要这样的人才。”

综上所述,在创新失败情境下,失败学习是个体从事的一种建构性活动,其与个人表现紧密相关,能够体现个体的情绪使用。因此,本研究认为在创新失败情境下,情绪智力包括自我情绪评价、他人情绪评价、情绪控制和失败学习4个维度。

1.3 自我情绪评价、他人情绪评价与失败学习

创新失败后,自我情绪评价强调个体感知、接受自身情绪的能力,能够帮助个体冷静地面对失败事件,避免个体陷入迷茫、不知所措的境地,促进个体从失败事件中反思,完成失败学习[26]。由于人具有社会属性,工作场所中与同事的互动必不可少。他人情绪评价强调个体感知周围人情绪的能力,是维系良好人际关系的保障。他人情绪评价能力较高的个体可以在短时间内缩小与周围人的距离感,能够与同事和睦相处且交流顺畅。面临失败,同事间的深厚情谊能够给予员工归属感,企业内的友好氛围能够帮助员工重拾信心,同事间相互安慰、相互鼓励有助于共同从失败中学习相关经验。据此,本文提出如下假设:

H1:自我情绪评价对失败学习具有正向影响。

H2:他人情绪评价对失败学习具有正向影响。

1.4 自我情绪评价、他人情绪评价与情绪控制

情绪是指通过感知环境事件产生的有益或有害的生理、心理反应[27]。在创新失败后员工的情绪管理中,自我和他人情绪评价是前提。首先,情绪具有动态性、暂时性特征,且情绪变化往往无规律、难以预测,只有正确感知自身情绪,才能更有针对性地控制情绪;其次,由于情绪具有可传染性,个体情绪不仅能影响周围人的态度和行为,同时也受周围人情绪的影响,是一个循环路径[28]。他人情绪评价可以帮助个体及时掌握身边的各种情绪信息,接受正向情绪的带动、阻断负向情绪的传播,从而有利于个体更准确地调控情绪。据此,本文提出如下假设:

H3:自我情绪评价对情绪控制具有正向影响。

H4:他人情绪评价对情绪控制具有正向影响。

1.5 情绪控制的中介作用

失败学习是一个反思与实践相融合的过程,受传统文化“成王败寇”观念的影响,人们普遍认为失败是痛苦、创伤性的[18,29],这种负面情绪一旦超过一定阈值将会阻碍学习行为[30-31]。原因在于:①失败学习并非简单地避免重蹈覆辙,它需要兼具谦逊反思的品质和百折不挠的勇气,长时间沉浸在悲痛情绪中的个体无法冷静思考,更难拥有越挫越勇的精神,消极情绪的恶性循环会抑制失败学习;②由失败引发的悲痛、愧疚等情绪会削弱员工的学习动机,进而阻碍失败学习[21]。由此可见,在创新失败情境下,积极、乐观的情绪至关重要。一方面,拥有快乐情绪的个体创新意愿更强[32],他们善于识别新机会,认为失败经验中蕴藏着大量新知识,愿意主动从中学习;另一方面,失败学习是一个学习—实践—再学习—再实践的循环往复过程,拥有积极情绪的员工通常具有不畏失败、坚韧不拔的特性,即使屡战屡败也从不言弃。根据积极心理学理论,情绪的本质是人们将现有结果合理化的主观选择,是可控的。在创新失败情境下,情绪控制能力强的个体情绪恢复较为迅速,在面对失败事件时也能保持良好心态,他们将失败视为一个有利于自身学习和成长的机会,积极主动地反思失败事件并从中吸取经验教训,有助于失败学习的产生。据此,本文提出如下假设:

H5:情绪控制对失败学习具有正向影响。

综合前文观点,情绪控制以自我和他人情绪评价为基础,是高于情绪评价的维度;失败学习是个体情绪管理的结果,需建立在自我情绪评价、他人情绪评价和情绪控制的基础上。具体而言,个体通过感知自身及周围人情绪变化捕捉并分析情感信息,为后续更合理地控制情绪、调整情绪奠定基础,进而遏制不良情绪,使其负面影响最小化[33],最终凭借积极的情绪从失败中反思,寻求解决方案。这些均有利于失败学习的产生。据此,本文提出如下假设:

H6:情绪控制在自我情绪评价与失败学习关系中发挥中介作用。

H7:情绪控制在他人情绪评价与失败学习关系中发挥中介作用。

综上所述,本文构建概念模型,如图1所示。

2 研究设计与数据获取

2.1 变量测量

为保证测量结果的有效性,在编制问卷时借鉴国外成熟量表,采用翻译、回译英文量表的方法得到中文量表。在问卷发放前,以长春市5家企业员工为研究对象进行预调研,根据预调研结果完善问卷并得到最终版问卷。最终问卷中所有题项采用Likert5级量表,根据被调查对象实际情况与题项的符合程度分为1~5级,1表示“非常不符合”,5表示“非常符合”。

(1)情绪智力。自我情绪评价、他人情绪评价、情绪控制维度测量借鉴Wong等[11]的量表,分别包含4个题项。其中,自我情绪评价题项如“我很了解自己的情绪”、“我真能明白自己的感受”等;他人情绪评价题项如“我通常能从朋友行为中猜到他们的情绪”、“我观察别人情绪的能力很强”等;情绪控制题项如“遇到困难时我能控制自己的脾气”、“我很能控制自己的情绪”等。

(2)失败学习。借鉴Carmeli & Gittell[34]的量表,共包含3个题项,如“我遇到问题时会想办法并将问题反映给管理层”、“我犯错或有失误时,同事并不责备,而是从中学习”等。

(3)控制变量。由于性别等人口统计学变量可能影响个体情绪管理过程[35],因此借鉴以往研究,本文将个体性别、年龄、学历和工作年限设定为控制变量,并对不同选项赋予不同数值。

2.2 数据来源

本研究重点关注创新失败这一特定情境下的情绪智力维度构成,以及子维度间的内部关系。相关数据显示,高新技术企业中创新失败已成为常态,大多数企业20%~30%的创新成功均是以70%~80%的创新失败作为代价的。因此,为贴合研究情境,本文选取深圳、珠海高新技术企业作为研究样本。通过咨询当地开发区管理委员会,筛选出近两年内经历过创新失败的企业,并在符合条件的企业中随机抽取550名员工,以一周为时间间隔分3次进行数据调研。在各企业高管人员的帮助下,每次问卷均采用现场发放、解释说明、回收问卷的方式。第一阶段问卷旨在收集性别、年龄、学历、工作年限等控制变量和自我情绪评价、他人情绪评价数据;时隔一周后,第二阶段问卷旨在收集情绪控制相关数据;再一周后进行第三阶段问卷发放,此次要求调研对象填写失败学习相关题项。最终,将这些问卷密封保存并邮寄给相关工作人员。剔除3次调研中缺答、填答不完整、填答存在明显错误的问卷后,剩余有效问卷298份,有效问卷回收率为54.18%。在有效样本中,男性占60.7%,女性占39.3%;本科占76.1%;全部样本的平均年龄为30.35岁;平均工作年限为5.52年。由此可见,样本具有一定的广泛性和代表性。

3 实证检验与结果分析

3.1 共同方法偏差检验

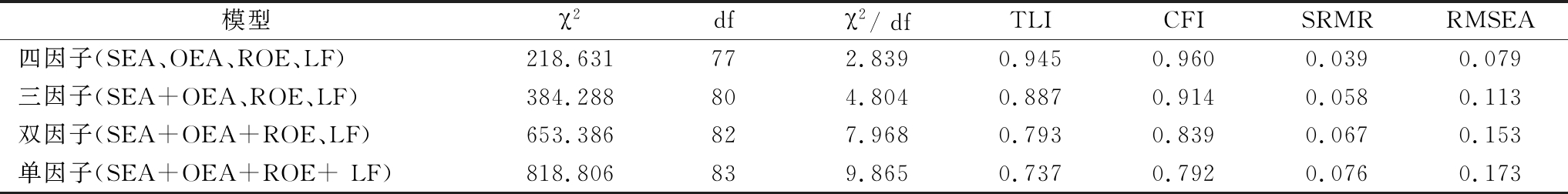

本研究所有测量变量数据均由员工自测填写,因此研究数据可能存在共同方法偏差问题。为保证研究结果的准确性,首先参照Possakoff等[36]的研究,通过模型拟合效度初步判断样本是否存在共同方法偏差问题。在构建的4个模型中,单因子模型拟合效度最差,四因子模型拟合效度最优,可初步判断样本不存在共同方法偏差问题;其次,采用Harman单因子检验法对问卷中所有变量题项进行共同方法偏差检验。结果显示,在不旋转因子的情况下,第一个因子方差贡献率为31.905%,小于40%的临界值,说明样本共同方法偏差问题不严重。随后,将样本随机分为两组进行无偏估计检验,结果显示两组数据不存在显著差异,说明样本普适度较高。另外,所有测量变量的方差膨胀因子(VIF)均小于2,说明样本不存在多重共线性问题。

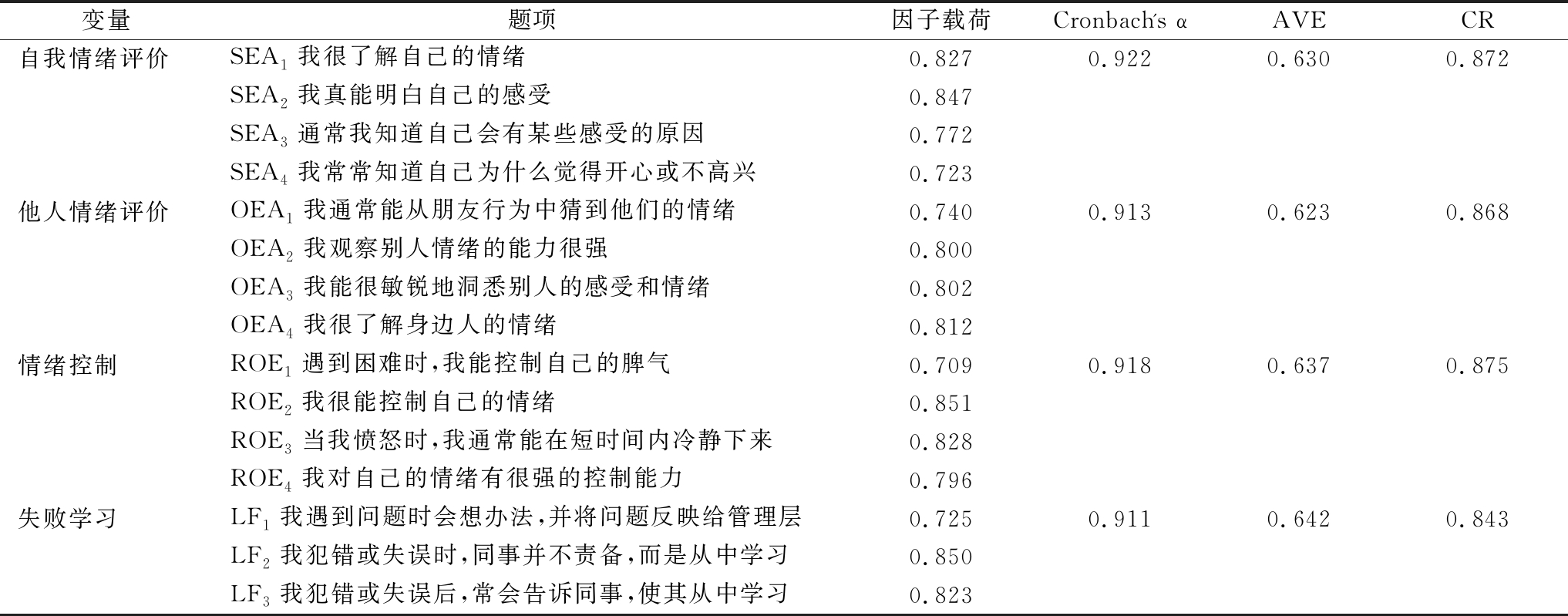

3.2 信效度检验

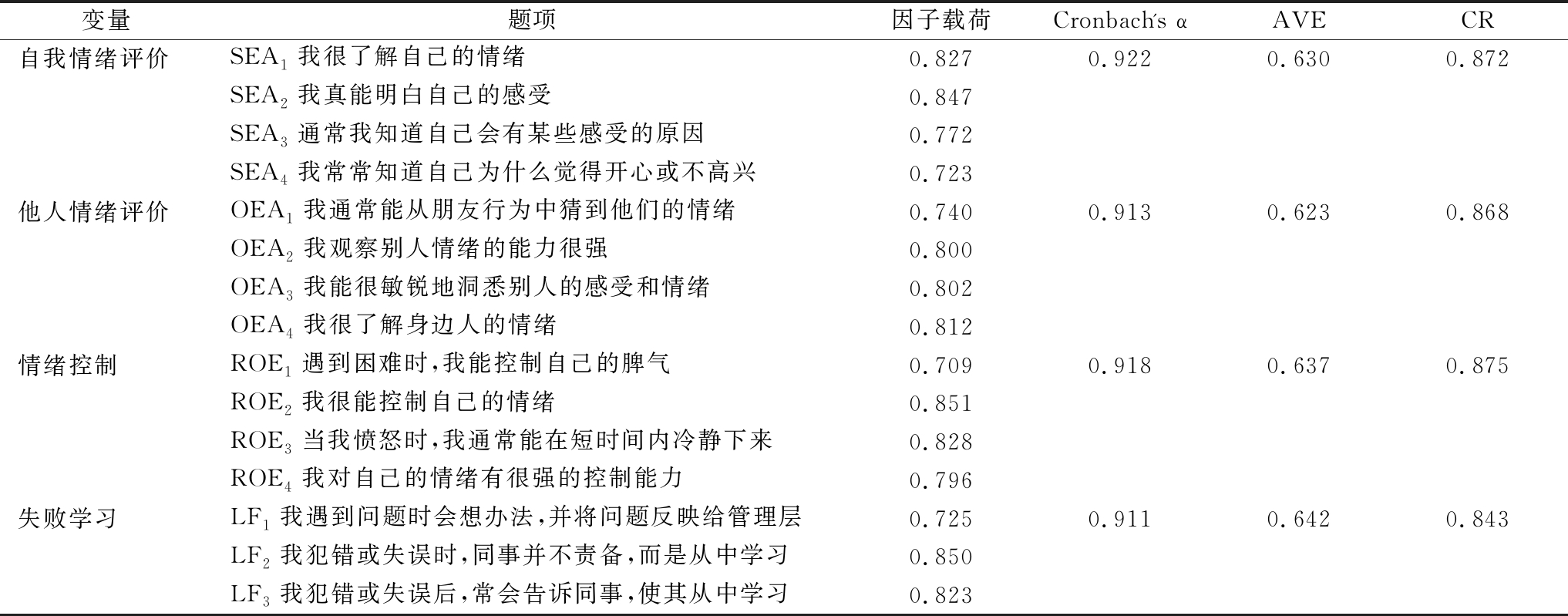

为保证样本数据的有效性,本文使用Cronbach's α系数值检验各变量信度。数据结果显示,所有变量的Cronbach's α值均大于0.9,说明变量具有较高的内部一致性。通过探索性因子分析法、各测量变量平均方差提取值(AVE)和组合信度(CR)对问卷中所有变量题项进行聚合效度检验。结果显示,所有变量的Cronbach's α系数均大于0.911,说明变量信度良好。所有测量题项因子载荷均超过0.5的临界值;自我情绪评价、他人情绪评价、情绪控制、失败学习的平均方差提取值分别为0.630、0.623、0.637和0.642,大于0.5;自我情绪评价、他人情绪评价、情绪控制、失败学习的组合信度分别为0.872、0.868、0.875、0.843,大于0.8,说明变量聚合效度良好(见表1)。

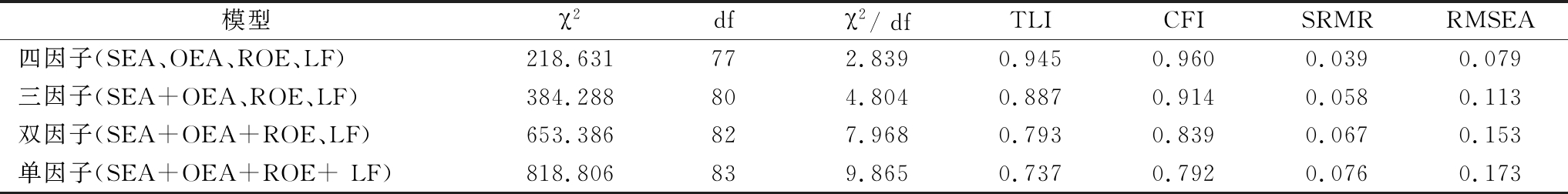

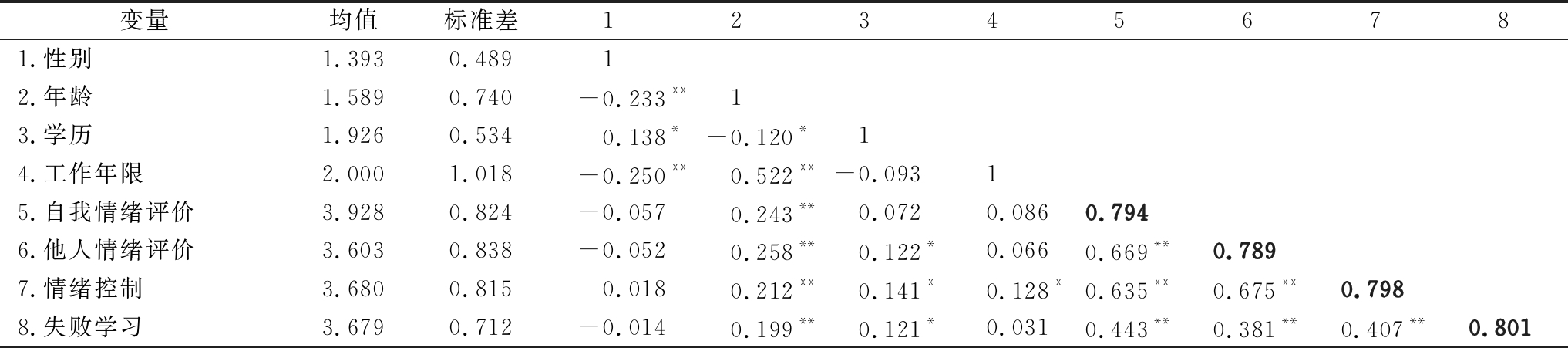

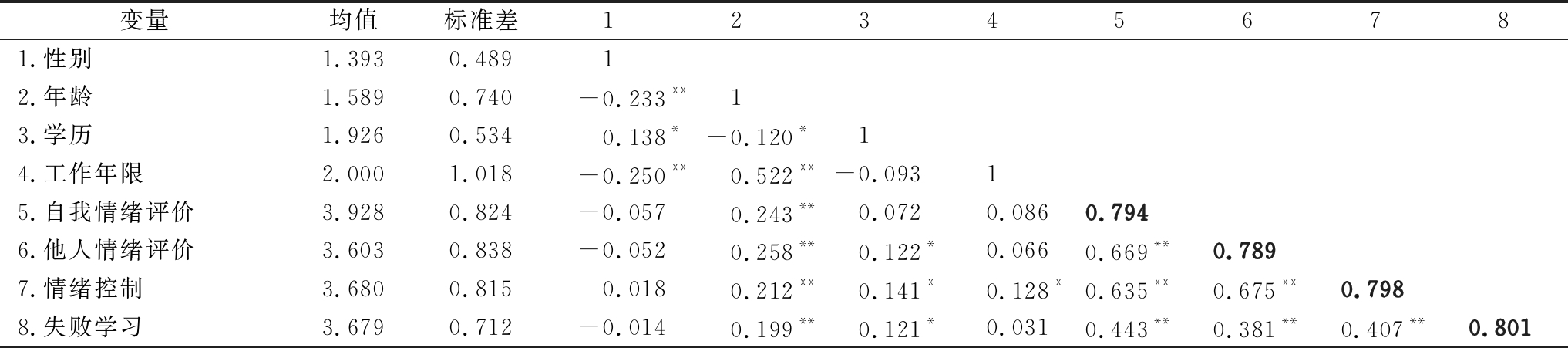

进一步,通过验证性因子分析,利用AMOS17.0软件对各变量区分效度进行检验,建立不同因素组合模型,得到4组数据(见表2)。从中可见,四因子模型(χ2=218.631,df=77,χ2/ df=2.839,TLI=0.945,CFI=0.960,SRMR=0.039,RMSEA=0.079)拟合效果明显优于其它模型,且各指数均达到可接受水平,说明变量间区分效度良好。另外,对比变量间相关系数与AVE值平方根大小,发现各变量AVE值的平方根均大于所在行或列的相关系数,说明变量间区分效度良好(见表3)。

3.3 相关性分析

表3为控制变量和测量变量的均值、标准差及变量间相关系数结果。从中可见,自我情绪评价与失败学习显著正相关(r=0.443,p<0.01),他人情绪评价与失败学习显著正相关(r=0.381,p<0.01),自我情绪评价与情绪控制显著正相关(r=0.635,p<0.01),他人情绪评价与情绪控制显著正相关(r=0.675,p<0.01),情绪控制与失败学习显著正相关(r=0.407,p<0.01),所有假设得到初步验证。

表1 各变量题项的因子载荷、Cronbach's α系数值、AVE值与CR值

变量题项因子载荷Cronbach's αAVECR自我情绪评价SEA1我很了解自己的情绪0.8270.9220.6300.872SEA2我真能明白自己的感受0.847SEA3通常我知道自己会有某些感受的原因0.772SEA4我常常知道自己为什么觉得开心或不高兴0.723他人情绪评价OEA1我通常能从朋友行为中猜到他们的情绪0.7400.9130.6230.868OEA2我观察别人情绪的能力很强0.800OEA3我能很敏锐地洞悉别人的感受和情绪0.802OEA4我很了解身边人的情绪0.812情绪控制ROE1遇到困难时,我能控制自己的脾气0.7090.9180.6370.875ROE2我很能控制自己的情绪0.851ROE3当我愤怒时,我通常能在短时间内冷静下来0.828ROE4我对自己的情绪有很强的控制能力0.796失败学习LF1我遇到问题时会想办法,并将问题反映给管理层0.7250.9110.6420.843LF2我犯错或失误时,同事并不责备,而是从中学习0.850LF3我犯错或失误后,常会告诉同事,使其从中学习0.823

表2 变量区分效度检验结果

模型χ2dfχ2/ dfTLICFISRMRRMSEA四因子(SEA、OEA、ROE、LF)218.631772.8390.9450.9600.0390.079三因子(SEA+OEA、ROE、LF)384.288804.8040.8870.9140.0580.113双因子(SEA+OEA+ROE、LF)653.386827.9680.7930.8390.0670.153单因子(SEA+OEA+ROE+ LF)818.806839.8650.7370.7920.0760.173

注:SEA表示自我情绪评价;OEA表示他人情绪评价;ROE表示情绪控制; LF表示失败学习

表3 描述性统计与相关系数分析结果

变量均值标准差123456781.性别1.3930.48912.年龄1.5890.740-0.233**13.学历1.9260.5340.138*-0.120*14.工作年限2.0001.018-0.250**0.522**-0.09315.自我情绪评价3.9280.824-0.0570.243**0.0720.0860.7946.他人情绪评价3.6030.838-0.0520.258**0.122*0.0660.669**0.7897.情绪控制3.6800.8150.0180.212**0.141*0.128*0.635**0.675**0.7988.失败学习3.6790.712-0.0140.199**0.121*0.0310.443**0.381**0.407**0.801

注:N=298;*p<0.05(双尾检验);**p<0.01(双尾检验);对角线上的黑体数字是变量的AVE平方根

3.4 假设检验

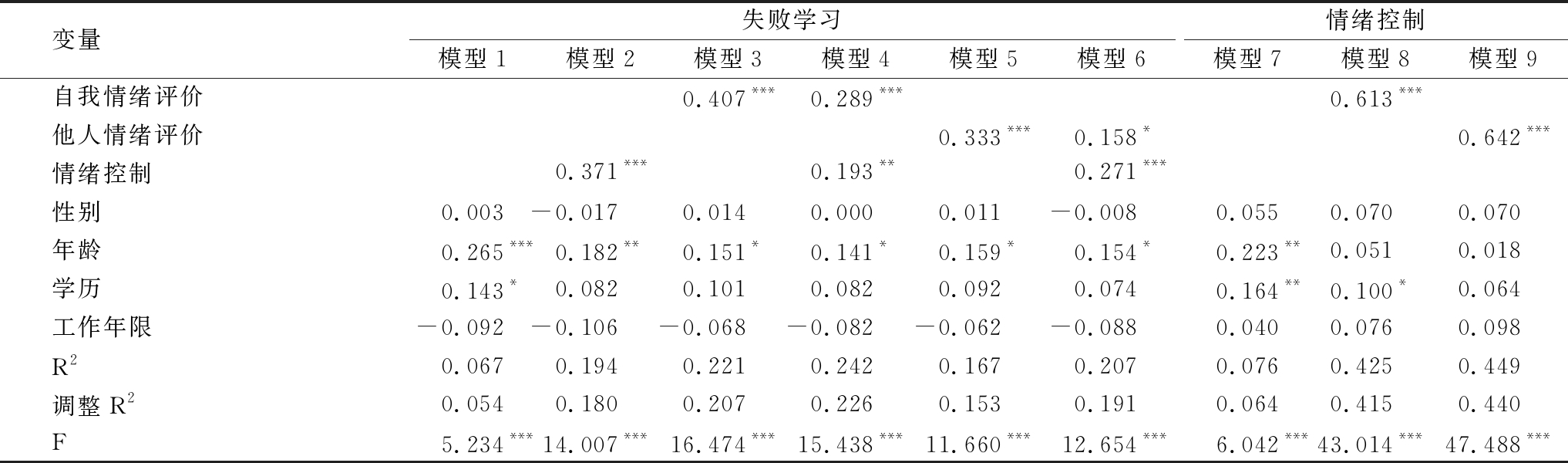

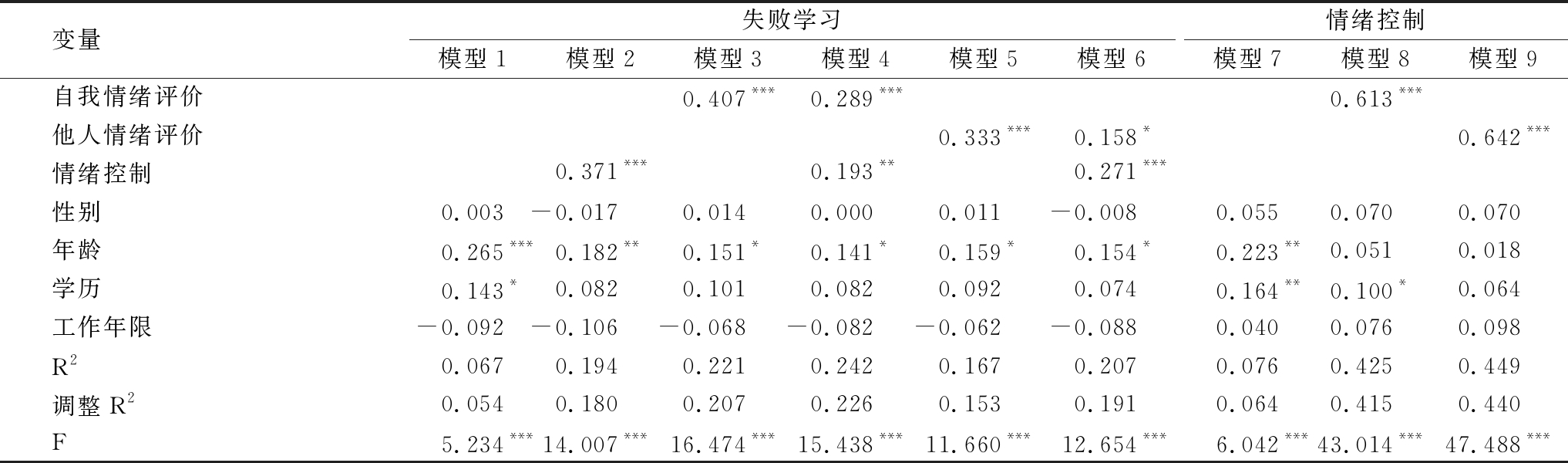

(1)直接效应检验。本文使用SPSS22.0软件,采用逐步回归分析法分别检验自我情绪评价、他人情绪评价、情绪控制、失败学习间的直接效应,回归结果见表4。首先,以失败学习作为结果变量,模型3和模型5结果显示,自我情绪评价与失败学习显著正相关(β=0.407,p<0.001),他人情绪评价与失败学习显著正相关(β=0.333,p<0.001),假设H1和H2成立。模型2结果显示,情绪控制与失败学习显著正相关(β=0.371,p<0.001),假设H5得到验证。同理,以情绪控制作为结果变量,模型8和模型9结果显示,自我情绪评价与情绪控制显著正相关(β=0.613,p<0.001),他人情绪评价与情绪控制显著正相关(β=0.642,p<0.001),假设H3、H4得到验证。

(2)中介效应检验。本文将失败学习作为结果变量,在模型3的基础上加入情绪控制得到模型4。结果显示,自我情绪评价对失败学习的影响明显减弱(β=0.289,p<0.001),情绪控制与失败学习的相关系数显著(β=0.193,p<0.01),说明情绪控制在自我情绪评价与失败学习间的关系中发挥部分中介作用,H6得到验证。同理,在加入情绪控制后,模型6结果显示,他人情绪评价与失败学习的相关系数明显变小(β=0.158,p<0.05),情绪控制与失败学习呈正相关关系(β=0.271,p<0.001),说明情绪控制在他人情绪评价与失败学习关系间发挥部分中介作用,假设H7得到验证。

为确保研究结果的稳健性,本文采用Bootstrapping检验法进一步验证情绪控制中介作用的显著性[37]。本文将样本量扩大为1 000个,置信区间为95%进行重复抽样,数据分析结果见表5。在将自我情绪评价作为输入变量的中介路径中,情绪控制发挥作用的系数为0.169,置信区间为[0.040,0.304],区间内不包含0。因此,情绪控制在自我情绪评价与失败学习间的中介作用成立,H6再次得到验证。同理,在将他人情绪评价作为输入变量的中介路径中,情绪控制发挥作用的系数为0.237,置信区间为[0.081,0.409],区间内不包含0。情绪控制在他人情绪评价与失败学习间的中介作用成立,H7再次得到验证。通过对比不同路径的间接效应估计值发现,他人情绪评价-情绪控制-失败学习这一作用路径更佳。这表明,同事情绪感知对个体情绪控制及后续学习行为的影响显著,他人情绪评价能力强的员工往往会表现出更多失败学习行为。这是因为:创新是一个艰难复杂的过程,仅凭一己之力很难完成,企业创新往往以团队形式开展,团队氛围、协作能力均是衡量企业创新能力的核心要素。善于洞察他人情绪的个体人际关系处理能力也更强,融洽的相处氛围、频繁的交流沟通均有利于个体从失败中学习。再者,经历失败后对周围人情绪变化较为敏感的个体更愿意换位思考,有助于同事之间相互理解、相互鼓励,共同从失败中学习。

表4 假设检验结果

变量失败学习模型1模型2模型3模型4模型5模型6情绪控制模型7模型8模型9自我情绪评价0.407***0.289***0.613***他人情绪评价0.333***0.158*0.642***情绪控制0.371***0.193**0.271***性别0.003-0.0170.0140.0000.011-0.0080.0550.0700.070年龄0.265***0.182**0.151*0.141*0.159*0.154*0.223**0.0510.018学历0.143*0.0820.1010.0820.0920.0740.164**0.100*0.064工作年限-0.092-0.106-0.068-0.082-0.062-0.0880.0400.0760.098R20.0670.1940.2210.2420.1670.2070.0760.4250.449调整R20.0540.1800.2070.2260.1530.1910.0640.4150.440F5.234***14.007***16.474***15.438***11.660***12.654***6.042***43.014***47.488***

注:N=298;*表示p<0.05;**表示p<0.01;***表示p<0.001,下同

表5 基于Bootstrapping的特定中介效应检验结果

中介路径非标准化间接效应估计标准误差95%的CI下限上限SEA→ROE→LF0.169**0.0670.0400.304OEA→ROE→LF0.237***0.0850.0810.409

注:模型中均控制性别、年龄、学历和工作年限;SEA表示自我情绪评价;OEA表示他人情绪评价;ROE表示情绪控制;LF表示失败学习

4 结语

4.1 研究结论

本文以创新失败为研究情境,基于情感事件理论强调员工情绪智力的关键作用,将情绪使用具体化并探讨维度间的潜在关系,通过清晰呈现情绪智力的内部结构,得出如下结论:①在创新失败情境下,情绪智力4个维度在发挥作用时存在先后次序;②自我情绪评价、他人情绪评价分别正向影响情绪控制和失败学习;③情绪控制在自我情绪评价、他人情绪评价与失败学习间的关系中发挥中介作用;④与自我情绪评价相比,情绪控制在他人情绪评价与失败学习间的中介作用更加显著。

4.2 理论贡献

综合上述理论分析,本文理论贡献体现在以下两个方面:

(1)拓展创新失败情境下情绪智力构成维度。当前,学者主要以经典4维度划分方式界定情绪智力,但忽视了情境特征对构念含义的影响[9,22],可能导致理论与实践脱离。基于这样的研究现状,本文对情绪智力维度进行拓展,认为在创新失败情境下,失败学习是情绪使用的具体表现。该结论不仅打破了以往学者对情绪智力的固化认知,同时也丰富了情绪智力现有理论研究,为未来相关研究提供了新视角。

(2)揭示创新失败情境下情绪智力内部结构关系。情绪智力作为一个多维度构念,现有研究大多将其作为一个整体变量,或仅考虑其构成要素间的平行关系[11,22-23],鲜有学者关注其内部关联。本研究基于情绪管理视角,提出并验证自我情绪评价、他人情绪评价对失败学习的正向影响,以及情绪控制的中介作用。通过对比两条作用路径发现,他人情绪评价通过情绪控制影响失败学习的效果更佳。该结论既弥补了以往研究的局限,深化了创新失败情境下情绪智力内部结构关系理论认知,同时也为失败后员工情绪管理提供了理论依据。

4.3 实践启示

根据上述研究结论,本文提出如下实践启示:

(1)在创新失败情境下,应重视并培养个体的自我情绪评价、他人情绪评价和情绪控制能力。本文结论表明,创新失败情境下情绪智力存在结构关系,其中自我和他人情绪评价是基础,情绪控制是关键,失败学习是结果。鉴于此,创新失败后个体的这3种能力至关重要。首先,关于自我和他人情绪评价,员工应接受、承认自身情绪并勇于表达,谨防“当局者迷,旁观者清”、冲动误事等行为的出现。对待他人情绪应学会察言观色,捕捉言语中传达出的情感信息,多站在他人角度思考问题,设身处地地感知、揣摩并理解他人情绪;其次,对于情绪控制,可通过合理宣泄、转换思维、自我暗示等方式合理释放和排解情绪,如与领导沟通、与同事倾诉甚至哭泣等;或通过转换思维、自我暗示等方式舒缓情绪。

(2)与自我情绪评价相比,更应重视个体的他人情绪评价能力。本文结论表明,自我情绪评价、他人情绪评价均通过情绪控制形成对失败学习的支持路径,但对比分析发现他人情绪评价-情绪控制-失败学习这一作用路径拟合效果更佳。因此,在创新失败情境下,相比自身情绪,周围人情绪对个体造成的影响更加显著。员工在失败学习过程中应多关注周围同事的情绪,在有针对性地调整情绪后,再利用情绪的循环效应带动他人情绪,与之共同从失败中学习。

4.4 不足与展望

本文存在以下不足:①样本来源较窄,数量较小。本文调研对象选取深圳、珠海高新区高新技术企业员工,未来可继续扩大样本容量,获取其它地区的企业数据,以提高样本的代表性;②仅关注个体失败学习过程中情绪的作用,在构建概念模型时未考虑工作环境的影响。如组织容错机制、差错管理氛围既有可能直接影响员工失败学习,也有可能通过他人情绪评价影响自身情绪表达与调控,从而间接影响失败学习。因此,未来应考虑将差错管理氛围纳入研究模型,探究其在情绪管理中如何发挥作用,进一步明晰失败情境下个体情绪管理过程及作用边界,为中国企业应对创新失败提供重要参考。

参考文献:

[1] SIMPSON A,MALTESE A.Failure is a major component of learning anything:the role of failure in the development of STEM professionals[J].Journal of Science Education & Technology,2017,26(2):223-237.

[2] WANG W,WANG B,YANG K,et al.When project commitment leads to learning from failure:the roles of perceived shame and personal control[J].Frontiers in Psychology,2018,9:86.

[3] 张秀娥,王超.创业失败经验对连续创业意愿的影响:创业失败学习与市场动荡性的作用[J].科技进步与对策,2020,37(20):1-9.

[4] 潘宏亮,管煜.创业失败学习与国际新创企业后续创新绩效[J].科学学研究,2020,38(9):1654-1661.

[5] 李艳妮,郝喜玲.创业失败情境下反事实思维影响因素的实证研究[J].中国科技论坛,2020,36(7):141-150.

[6] WEISS H M,CROPANZANO R.Affective events theory:a theoretical discussion of the structure,causes and consequences of affective experiences at work[J].Research in Organizational Behavior,1996,18(3):1-74.

[7] COPE J.Entrepreneurial learning from failure:an interpretative phenomenological analysis[J].Journal of Business Venturing,2011,26(6):604-623.

[8] WILHELM H,RICHTER A W,SEMRAU T.Employee learning from failure:a team-as-resource perspective[J].Organization Science,2019,30(4):694-714.

[9] MAYER J D,SALOVEY P,CARUSO D R.Emotional intelligence:new ability or eclectic traits[J].The American Psychologist,2008,63(6):503-517.

[10] HOBFOLL S E,HALBESLEBEN J,NEVEU J-P,et al.Conservation of resources in the organizational context:the reality of resources and their consequences[J].Organizational Psychology and Organizational Behavior,2018,5(1):103-128.

[11] WONG C,FOO M,WANG C.The feasibility of training and development of EI:an exploratory study in Singapore,Hong Kong and Taiwan[J].Intelligence,2007,35(2):141-150.

[12] 郝向举,王渊,王进富,等.临时团队情绪智力对团队创造力的影响研究[J].科研管理,2018,39(8):131-141.

[13] JAFRI M H,DEM C,CHODEN S.Emotional intelligence and employee creativity:moderating role of proactive personality and organizational climate[J].Business Perspectives and Research,2016,4(1):54-66.

[14] KILDUFF M,CHIABURU D S,MENGES J I.Strategic use of emotional intelligence in organizational settings:exploring the dark side[J].Research in Organizational Behavior,2010,30:129-152.

[15] HE V F,SIR N C,SINGH S,et al.Keep calm and carry on:emotion regulation in entrepreneurs' learning from failure[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2018,42(4):605-630.

[16] LI Z A,GUPTA B B,LOON M C,et al.Combinative aspects of leadership style and emotional intelligence[J].Leadership and Organization Development Journal,2016,37(1):107-125.

[17] MORRIS M H,KURATKO D F,SCHINDEHUTTE M,et al.Framing the entrepreneurial experience[J].Entrepreneurship Theory & Practice,2012,36(1):11-40.

[18] JENKINS A S,WIKLUND J,BRUNDIN E.Individual responses to firm failure:appraisals,grief,and the influence of prior failure experience[J].Journal of Business Venturing,2014,29(1):17-33.

[19] CROCKER J,KNIGHT K M.Contingencies of self-worth[J].Psychological Review,2010,14(4):200-203.

[20] RUI H,YUE M,YE Y,et al.Learning from entrepreneurial failure:emotions,cognitions,and actions[J].International Entrepreneurship & Management Journal,2017,13(3):986-998.

[21] ZHAO B.Learning from errors:the role of context,emotion,and personality[J].Journal of Organizational Behavior,2011,32(3):435-463.

[22] 侯烜方,邵小云.新生代员工情绪智力结构及其对工作行为的影响机制——基于网络评论的扎根分析[J].科技进步与对策,2017,34:111-117.

[23] 童俊,王凯,韩翼,等.师傅面子需要对徒弟敬业度的影响——师徒关系与情绪智力的作用[J].科技进步与对策,2017,34(8):140-146.

[24] ZHANG C,MAYER D M,HWANG E,et al.More is less:learning but not relaxing buffers deviance under job stressors[J].Journal of Applied Psychology,2018,103(2):123-136.

[25] 刘凤,吴件,唐静.差异性与动态性并存:大学生创业失败学习内容多案例研究[J].科技进步与对策,2018,35(9):145-151.

[26] 卢艳秋,庞立君,王向阳.变革型领导对员工失败学习行为影响机制研究[J].管理学报,2018,15(8):66-74.

[27] LAZARUS R S.Cognitive-motivational-relational theory of emotion[J].Emotions in Sport.ed Hanin Y.l.champaign IL Human Kinetics,2000,5(2):175-196.

[28] HARELI S,RAFAELI A.Emotion cycles:on the social influence of emotion in organizations[J].Research in Organizational Behavior,2008,28:35-59.

[29] SMITA SINGH P C,PAVLOVICH K.Coping with entrepreneurial failure[J].Journal of Management & Organization,2007,13(4):331-344.

[30] YAMAKAWA Y,CARDON M S.Causal ascriptions and perceived learning from entrepreneurial failure[J].Small Business Economics,2015,44(4):797-820.

[31] SHEPHERD D A.Grief recovery from the loss of a family business:a multi-and meso-level theory [J].Journal of Business Venturing,2009,24(1):81-97.

[32] CHEN M-H,CHANG Y-Y,LIN Y-C.Exploring creative entrepreneurs' happiness:cognitive style,guanxi and creativity[J].International Entrepreneurship and Management Journal,2018,14(4):1089-1110.

[33] 卫旭华,刘咏梅,车小玲.关系冲突管理:团队效能感和团队情绪智力的调节作用[J].系统管理学报,2015,24:138-145,152.

[34] CARMELI A,GITTELL J H.High-quality relationships,psychological safety,and learning from failures in work organizations[J].Journal of Organizational Behavior,2009,30(6):709-729.

[35] GOLDENBERG I,MATHESON K,MANTLER J.The assessment of emotional intelligence:a comparison of performance-based and self-report methodologies[J].Journal of Personality Assessment,2006,86(1):33-45.

[36] PODSAKOFF P M,MACKENZIE S B,LEE J-Y,et al.Common method biases in behavioral research:a critical review of the literature and recommended remedies[J].Journal of Applied Psychology,2003,88(5):879-903.

[37] HAYES A F.Introduction to mediation,moderation,and conditional process analysis[J].Journal of Educational Measurement,2013,51(3):335-337.

(责任编辑:王敬敏)