0 引言

人才是创新发展的第一资源。美国学者O′Boyle & Aguinis[1]的一项研究显示,在大多数行业中存在“二八法则”,即5%的员工,其平均贡献了超过25%的组织绩效。芝加哥大学著名劳动经济学者Sherwin Rosen[2]将这类创造很大比例绩效或产生非凡组织影响力的少数员工定义为“明星员工”。无论是实践领域,还是学术理论研究,都充分证实明星员工在企业科技创新活动中发挥至关重要的作用[3]。国家“十四五”规划也进一步提出,要 “强化企业创新主体地位”、“提升企业技术创新能力”,将“造就一流科技领军人才”、“激发人才创新活力”置于我国现代化建设全局中的核心地位。

员工创造力是人力资源与组织行为学领域的热点研究课题。Zhou&George[4]认为,创造力是指员工在产品、服务、制造方法、管理过程等方面提出有价值的新想法的能力或过程,有创造力的员工更有助于在不确定性环境中推动组织变革和发展。围绕员工创造力,学界从个体、团队、组织和社会多个层面探讨其影响因素与发生机制[5]。事实上,作为拥有特殊人力资本的少数、关键明星员工是企业事业发展和科技创新的核心力量,他们不仅直接为企业作出贡献,而且能带动团队绩效提升,产生积极的溢出效应[6],但鲜见对明星员工创造力影响机制的深入探讨。随着学界对明星员工关注度的提升,近年来陆续出现针对明星员工概念分类、组织绩效、薪酬激励及团队网络效应的研究[7-10]。如Kehoe & Tzabbary[11]及李传佳等[12]发现,明星员工因其业绩、专业知识、声誉和网络中心性等优势地位,能够接触和发现更多创新机会,从而持续提升自身创造力,增强团队创造力,为组织创新绩效作出贡献;叶龙等[13]进一步考察了任务绩效与同事关系亲密程度组合构型对明星员工创造力的影响机制。然而,目前鲜有文献考察领导者行为在明星员工创造力生成和“发酵”过程中的作用。已有研究表明,领导者授权赋能行为[14]、谦卑行为[15]等对员工创造力有显著影响,那么何种类型的领导者行为能显著影响明星员工创造力?是否存在特殊的作用路径和影响机制?因此,探究激活明星员工创造力的有效领导机制成为亟待解决的科学问题。

领导是一个过程性概念,是在塑造和定义他人的互动过程中实现的[16-17]。在本研究中,领导机制是指领导者通过自身行为、能力、特质或价值观对员工施加影响的过程、方法和原理。根据创造力成分理论,创造力既受到个体内在成分(如知识、能力)的影响,也受外在环境成分(如领导、同事)的影响,领导者的积极引导行为可以诱发和提升员工创造力[18]。近年来,精神性行为被发现是影响领导效能的新要素[19],领导者通过倡导愿景、信念和利他之爱等高阶价值观与行为实践,内在地激发员工形成主动、持久的工作热情[20],提升员工创造力[21]。明星员工的涌现与维护依赖于个体能力、动机和机会,对长期目标的毅力与激情、效能认同动机和强烈的学习目标导向是区别明星员工与非明星员工的关键激励性特征[7],而强调精神性价值观的领导者尤其重视员工的长期信念、内在动机和学习成长。因此,领导的精神性行为可能会显著影响明星员工的创造力表现。根据Spreitzer[22]提出的社会嵌入模型,工作情境通过塑造主动性行为唤起工作旺盛感,从而激发员工创造力。据此,工作旺盛感可能传导领导精神性行为对明星员工创造力的作用,同时,领导和明星员工作为组织中的高能量个体,均具有高绩效、高社会资本、高社交性和高知名度特征[23],与领导的互动经历可能进一步激发明星员工的活力和学习热情,增强其创造动机[24]。由此,本研究还将考察关系能量在领导精神性行为与工作旺盛感间的调节效应。综上,根据创造力成分理论和关系能量理论等,本文将从精神引领和能量激活视角,构建有调节的中介模型,探究点燃明星员工创造力的针对性领导机制,为科技企业人才管理工作提供理论和实践启示。

1 理论基础与研究假设

1.1 明星员工研究综述

关于明星员工现象的讨论由来已久,分散在经济学、社会学和管理学等学科领域。美国经济学者Rosen[2]较早使用“超级明星”概念,认为在一个行业内,如果一小部分人在相关领域内创造了很大比例的产出,就可以被定义为“超级明星”或“明星员工”。2015年,Call等[7]以应用心理学为概念框架,将明星员工定义为“拥有高绩效且持续时间长、高知名度和高相关社会资本的人”。Oettl[25]、沙开庆和杨忠[23]等进一步强调明星员工内部互动的关系性特征并加入高社交性维度。本研究采取四维度观点,认为明星员工是组织中拥有高绩效且持续时间长,拥有高知名度、高相关社会资本和高社交性的员工。

以往研究表明,明星员工通过高频展现角色外行为显著影响团队过程,进而提高团队绩效,他们的影响力超越了所有其他普通成员[10]。当明星员工拥有广博的专业知识并积极进行团队协作时,他们的溢出效应会有助于提升组织中非明星员工绩效、激发其创新[11],特别是处于团队网络中心位置的明星员工,他们对团队结果有更显著的影响[10]。近年的研究进一步发现,明星员工对组织创新绩效的影响具有双重性,即明星占据了组织的资源与地位优势,马太效应的存在会阻碍其他创新型人才出现[11]。基于中国职场环境的研究同样发现,创造性明星的中心度和结构洞在促进团队创造力的同时,抑制了非明星员工的探索性学习[13]。Call等[26]发现,团队中的明星员工比例及分布决定了其对组织的总体影响。该问题有待深入考察,核心目的是精准发挥明星员工的直接贡献和溢出效应,让明星“闪耀”起来[27]。

综上可知,当前研究较多关注明星员工的正反效应及其在组织社会网络中的影响机制。然而,从明星员工的定义看,高绩效是明星员工的必要属性[7],但实践中广泛存在明星员工的绩效悖论。Groysber[28]通过开展大型明星员工调研项目发现,大量明星员工难以长期维持高水平发挥,他们的杰出绩效与创造性发挥往往是昙花一现。虽然创造力含有天赋因素,但更多依赖于对外部激励的反应。对于具有高动机性和需求层次较高的明星员工来说,高薪的激励作用有限[3,29-30]。由此,在强调人才驱动和创新发展的社会环境及组织战略下,如何从领导机制入手更好地激发和维持科技企业明星员工创造力,让明星“闪耀”起来,成为学术与产业两界持续关注的重要话题。

1.2 领导精神性行为与明星员工创造力

员工创造力是指员工在组织情境下萌生新颖、潜在有用想法的过程[4]。创造力成分理论认为,员工创造力不仅受个体动机等内源性成分影响,也与领导者等外源性成分密切相关[18],领导的激励与支持行为是形成创造力的关键驱动因素[31]。根据动机理论观点,相比于普通员工,明星员工往往拥有坚持长期目标的毅力和激情、强烈的成就动机和学习目标导向,以及对高效能感的认同[7]。由于明星员工自身的特殊光环、存在感和影响力,激活和维持明星员工创造力对领导者提出了特殊要求。

精神性是个体基于生命意义探寻而产生的一种自我超越的内源性力量[32]。Fry[33]最早将领导行为的精神性方面纳入领导理论,提出精神性领导概念,并将其定义为“由内在地激励自己和他人的价值观、态度和行为组成,并通过召唤和成员资格,使下属获得精神生存感的领导方式”,其并将行为作为界定精神性领导的重要内容,强调领导的精神性行为可以带来各种积极的组织结果;Reave[34]进一步将精神性与有效领导的整合结果划分为三类要素,即精神动力、精神品质和精神实践。其中,精神动力和反思性实践是领导者自我内在关注的方面,而领导对员工的精神性行为主要通过精神品质和其它精神实践展现出来,是与领导效能相关的可观测现象。

由此,Pawar[35]给出了领导精神性行为定义:反映领导正直、诚实、谦逊和利他等精神价值观的领导行为,以及与表达对员工的尊重、提供公平待遇、表达关心和关切、积极倾听和欣赏员工贡献的精神实践有关的领导行为。领导通过精神性行为可以将自身塑造成明星员工可以信任、依赖和钦佩的人物角色,并展现对明星员工的尊重、爱护和欣赏,进而激发和维护明星员工的内在动机以及工作激情[20]。领导精神性行为还通过愿景描述引导员工的长期信念,鼓励员工超越自己,追求卓越目标,并创造良好平台和环境支持员工学习成长,这有助于明星员工的高绩效维持、工作拓展及创新[33,36]。由此,提出如下假设:

H1: 领导精神性行为对明星员工创造力有显著正向影响。

1.3 领导精神性行为、工作旺盛感与明星员工创造力

领导精神性行为作为强调内在激励的领导干预方式,有助于明星员工充分发挥个人潜能,激发创造性思维,点燃创新动力[21],但该过程必然受到明星员工心理体验和状态的影响。本研究基于创造力成分理论,从工作旺盛感视角,试图分析连接外部成分与内部成分的“桥梁”,即探讨工作旺盛感的中介作用。

伴随积极组织行为学的兴起,工作旺盛感被认为是对个体和组织具有重要意义,并日渐成为解释员工创造力形成机理的新视角[22]。工作旺盛感是指个体表现出来的积极进取的学习体验和热情高涨的工作活力,是一种朝气蓬勃、锐意进取的工作状态,由活力与学习两个维度构成[37]。

首先,工作旺盛感能够较好地预测员工创造力,有助于明星员工创造力形成、维持和发展。根据创造力成分理论,能力、知识和动机是组成创造力的关键内部成分[18],具有高工作旺盛感的明星员工,其知识水平高、能量水平高,活力和精力充沛,通过不断学习、磨砺和提升自身专业能力与技能水平,从而有助于创造性想法和创新点子产生。同时,根据“拓展——建构”理论,工作旺盛感能够激发明星员工的积极情感,利于他们拓展认知、心理和关系资源。由于明星员工处于组织中的优势网络位置,能更好地识别新机会,整合资源,确保维持和提高创新能力[38]。

其次,领导精神性行为通过影响明星员工的工作旺盛感预测其创造力。基于创造力成分理论和工作旺盛感的社会嵌入模型[37],领导通过表达对明星员工的尊重、关心和欣赏,为明星员工创造良好的工作情境和氛围:在正直、谦逊和利他精神性行为的驱使下,领导乐意为明星员工提供增长知识、维系情感和关系的工作资源,并保障员工自主权;领导的愿景激励和信念表达也利于改善员工的积极行为与情感,使明星员工能专注于工作和学习探索,持续改进方法,适应工作动态变化,进而取得更多工作创新和突破[39]。综上,提出如下假设:

H2: 工作旺盛感在领导精神性行为与明星员工创造力之间具有中介作用。

1.4 关系能量的调节作用

按照创造力成分理论观点,领导精神性行为对明星员工创造力有较好的预测作用,但仅探讨工作旺盛感的桥梁作用还不能完整描述领导者与明星员工间的动态影响过程。明星员工往往在组织中拥有特殊地位,受到领导高度关注,与领导有更多接触和互动,而不是仅受领导的单向影响[23]。

工作中的能量研究重在探索如何开发员工潜能,培养积极乐观、充满激情与能量的员工态度和行为表现[40]。员工能量作为一种活力性工作资源,是通过组织中的人际互动获得的[41]。Owens等[42]提出的关系能量理论认为,“个体能量在工作场所互动中的显现,能够带来员工心理智谋水平提高,进而提升员工工作能力。”依据该理论观点,明星员工和领导者作为组织中互动频繁的高能量个体,他们的双向互动有助于拥有更多心理资源的一方将能量传播或分享给需要维持或补充能量的另一方。

首先,关系能量会影响明星员工的工作旺盛感和创造力。根据社会嵌入模型[37],对于明星员工来说,与领导者保持高水平关系能量意味着他们可以拥有更多的关系资源或获取关系资源的能力与机会,从而有助于增强工作活力、认知能力和学习动机,提升工作旺盛感。此外,知识、信息、情感和资源的支持利于明星员工消除自身负面情绪和工作阻碍,产生创新构想,持续提升创造力。新近研究也表明,关系能量显著正向影响员工创造力[24]。其次,关系能量与领导精神性行为共同作用于明星员工工作旺盛感以及创造力。当领导与明星员工的关系能量较高时,明星员工对领导精神性行为的认可和接纳度会更高,对领导的尊重和信任程度也更高,能更好地理解领导行为方式及意图,高效利用领导提供的学习资源和成长机会,形成更强的工作旺盛感,从而利于技能水平提高和创新想法产生。基于以上分析,提出如下假设:

H3:关系能量调节领导精神性行为对明星员工创造力的正向影响。与领导的关系能量越高,领导精神性行为对明星员工创造力的正向影响越显著,反之越弱。

1.5 有调节的中介作用

当明星员工拥有与领导的高水平关系能量时,能更主动地在领导精神性行为的支持和帮助下形成较强的工作旺盛感,更愿意钻研、掌握和拓展相关职业技能以及创造力技能,进而促进创造力提升。同时,该类明星员工更熟悉领导的精神品质和行为动机,对领导精神性行为易产生更多认同,这有助于他们进一步通过增强工作旺盛感提升创造力。因此,对于与领导的关系能量水平较高的明星员工来说,领导的精神性行为更能通过激发其工作旺盛感促进员工创造力的形成、维护与提升。由此,本文提出研究假设:

H4:关系能量调节工作旺盛感在领导精神性行为与明星员工创造力间的中介效应。与领导的关系能量水平越高,工作旺盛感在领导精神性行为与明星员工创造力间的中介效应越显著,反之越弱。

综上,构建本文研究模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 研究步骤与数据来源

为了保证数据的有效性,提高研究外部效度,采用多来源、配对式问卷调查方式,以降低和规避共同方法偏差问题。根据Podsakoff等[43]的研究,在涉及领导和下属的研究中,采用配对方式收集的数据更有利于避免数据的同源偏差,进而提高研究的准确性和客观性。因此,本研究从领导层面和员工层面分别设计测量问卷。

具体实施中,研究小组于2019年12月和2020年10月先后发放与收集两批问卷,研究样本是来自北京、深圳、西安、哈尔滨、南京、太原和成都等不同地域的科技企业,涉及国防军工、通讯和IT技术、集成电路和大数据、光电和电力、医疗器械和医药研发等行业,被试者所在企业和团队/部门的规模、岗位职级也不同,以保证样本多元性。问卷由明星员工版和直线领导版两部分构成。明星员工版测量内容包括直线领导精神性行为、与领导的关系能量、个人工作旺盛感和人口统计学变量等信息,直线领导版内容包括明星员工的创造力和人口统计学变量等信息。

为了获取足量的有效样本,采取以线下为主、线上为辅的问卷调研方式。其中,线下调研对象主要是EMBA和MBA学员及其领导与同事,以结课作业和参与式研究方式,通过学员联系所在企业科研型团队/部门中公认的明星员工及其直线负责人,由研究小组对员工和领导进行编号配对,填完后密封带回;部分纸质问卷是利用为科技企业授课、培训和咨询机会,通过人力资源管理部门的熟人介绍,在研究小组现场辅导下,由企业科研型团队/部门举荐的明星员工及直线上级填完后即时交由研究小组带回。线上调研对象是在外部授课、培训和咨询过程中不便组织现场问卷填写的被试者,研究小组按照问卷设计要求进行充分的沟通说明后,由从事人力资源工作且长期合作、关系良好的企业中高层管理人员协助组织填写带有配对编号的电子问卷。

研究小组共向101个团队/部门的543位明星员工及其领导发放配对问卷,两批问卷共回收457套,根据问卷探测条目、数据缺失等情况剔除不合格问卷后,确认有效问卷422套,共来自83个团队,平均每个领导对应5名明星员工,有效回收率为77.72%。

由表1可知,从性别比例看,明星员工中男性占63.0%,高于女性的37.0%;年龄上,30岁及以下的占47.4%,31~40岁的占33.6%, 41~50岁的占13.2%,51岁及以上的占5.7%;学历水平上,专科占12.3%,本科占41.5%,硕士研究生及以上占46.2%;在本部门/团队的工作年限上,3年及以下的占19.7%,3~5年的占43.4%,6年及以上的占37.0%。统计结果表明,被试者具有良好的代表性,符合研究标准。

2.2 测量工具

本研究所用测量工具均是国外高水平期刊文献中选用的成熟量表,研究小组采取“翻译—回译”程序将英文量表翻译为中文,反复斟酌题项的文化适配性和可理解性,并作了预填测试。部分量表采用频次问法,以降低社会称许性对数据结果的干扰。测量问卷采用Likert 5点计分法,从“1”到“5”分别表示符合程度或发生频率由低到高(1=完全不符合,5=完全符合)。

(1)领导精神性行为。采用Pawar[35]开发的量表,包括9个题项,典型题目如:“领导对我的行为,能体现出他/她对我个人价值观的尊重”、“通过领导行为,我感受到他/她对我的关心”、“领导认真听取我的意见”、“领导认可我对团队/部门的贡献”、“领导对我的行为,反映出他/她拥有高尚情操和美德”、“领导很谦逊地对待我,他/她的行为反映出他/她把自己当作团队/部门里的普通一员”。本研究中Cronbach′s α为0.89。

(2)员工创造力。采用Farmer等[44]使用的量表,共有4个题项:“该员工总是率先尝试新想法和新方法”、“该员工总是探索解决问题的新方法”、“该员工善于产生相关领域的突破性想法”和“该员工认为自己是很有创造力的”。本研究中Cronbach′s α为0.93。

(3)工作旺盛感。采用Porath等[45]开发的量表,包括学习和活力两个维度,共10个题项,典型题目如:“我觉得自己经常在学习”、“随着时间的推移,我不断学习”、“我觉得自己充满活力”、“我期待着每一个新的一天”。本研究中Cronbach′s α为0.91。

(4)关系能量。采用Owens等[42]开发的量表,包含5个题项,典型题目如:“当我和领导互动时,我感到充满活力”、“与领导互动后,我觉得有更多的能量来做我的工作”、“当我需要振作起来的时候,我会去找我的领导”。本研究中该量表Cronbach′s α为0.88。

(5)控制变量。参照以往研究做法[21,22,39],将年龄、性别、学历水平和工作年限设置为控制变量。

2.3 统计分析技术

根据基于问卷数据的实证研究程序及测量统计方法的一般做法[46],本研究主要采用LISREL8.5、SPSS 22.0和PROCESS宏插件等工具进行数据分析。首先,采用LISREL软件进行验证性因子分析,将研究构建的四因子模型与其它竞争模型进行对比分析,通过模型拟合参数差异检验各因子间的区分效度;接着,采用SPSS对各变量进行描述性统计分析,初步探究变量间的相关性,在此基础上,采用层次回归分析对假设H1、H2和H3进行检验,检验模型中的直接效应、间接效应和调节效应,并且通过交叉验证法检验假设H2的中介效应;最后,采用PROCESS软件以及模型7对假设H4进行检验,即验证提出的被调节的中介效应。

3 研究结果

3.1 共同方法偏差检验

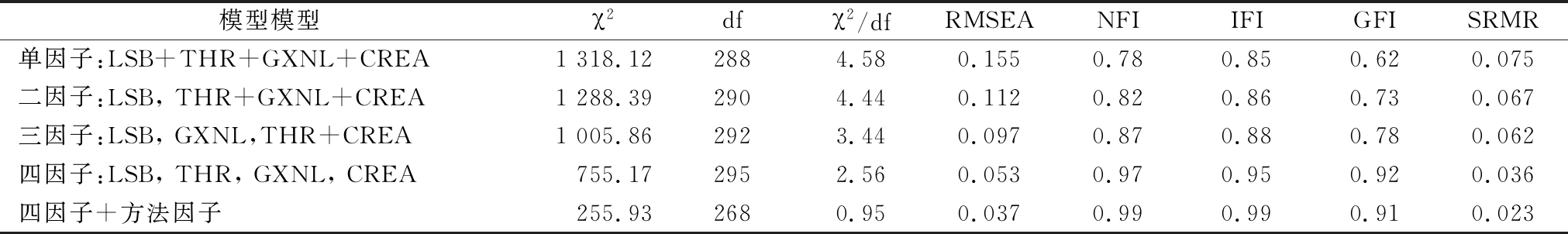

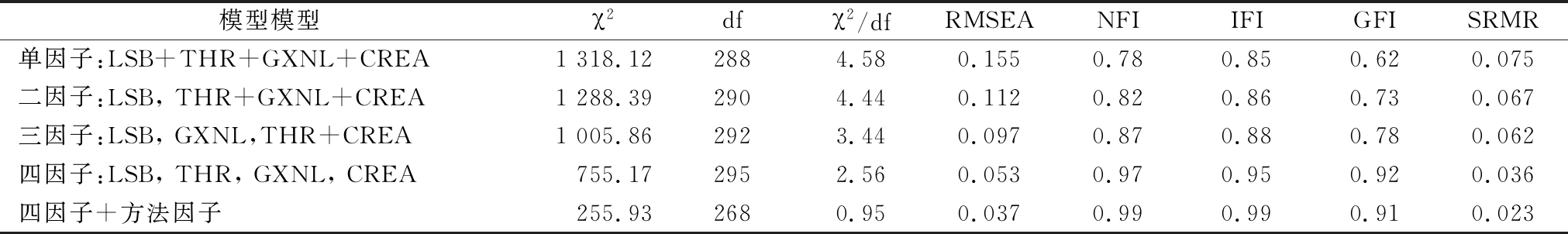

为了检验共同方法偏差问题,采用Harman单因子分析方法(Podsakoff et al,2003)。结果显示,首个因子的解释变异量为26.32%,因子总方差解释量为67.18%,首个因子的解释变异量未占到总变异量的一半,表明本研究的同源误差在可接受范围内,不会对分析结果产生较大影响。此外,为了进一步排除共同方法偏差,构建了包含方法因子的五因子结构方程模型,如表1所示。可以发现,加入方法因子后,RMSEA、NFI、IFI和GFI等模型拟合指数的改善程度并不显著,表明本研究不存在严重的共同方法偏差。

3.2 区分效度检验

为检验模型变量的区分效度,对领导精神性行为、工作旺盛感、员工创造力进行验证性因子分析。如表1所示,与其它竞争模型相比,四因子模型拟合结果最优,并且各参数都达到拟合标准(χ2/df =2.56,NFI=0.97, IFI=0.95,GFI=0.92,RMSEA=0.053,SRMR=0.036),说明本研究中4个变量具有较好的区分效度。

表1 验证性因子分析结果

模型模型χ2dfχ2/dfRMSEANFIIFIGFISRMR单因子:LSB+THR+GXNL+CREA1 318.122884.58 0.1550.780.850.620.075二因子:LSB, THR+GXNL+CREA1 288.392904.44 0.1120.820.860.730.067三因子:LSB, GXNL,THR+CREA1 005.862923.44 0.0970.870.880.780.062四因子:LSB, THR, GXNL, CREA755.172952.56 0.0530.970.950.920.036四因子+方法因子255.932680.950.0370.990.990.910.023

注:N=422;LSB表示领导精神性行为;THR表示工作旺盛感;GXNL表示关系能量;CREA表示员工创造力。“+”代表两个因子合并为一个因子

3.3 变量描述性统计分析

表2显示了各研究变量均值、标准差和变量间相关系数。可以看出,领导精神性行为与工作旺盛感(r=0.608,p<0.01)、关系能量(r=0.560,p<0.01)、员工创造力(r=0.467,p<0.01)都显著正相关,即相关性分析结果与理论预期一致,为后续假设检验提供了初步支持。

3.4 假设检验结果

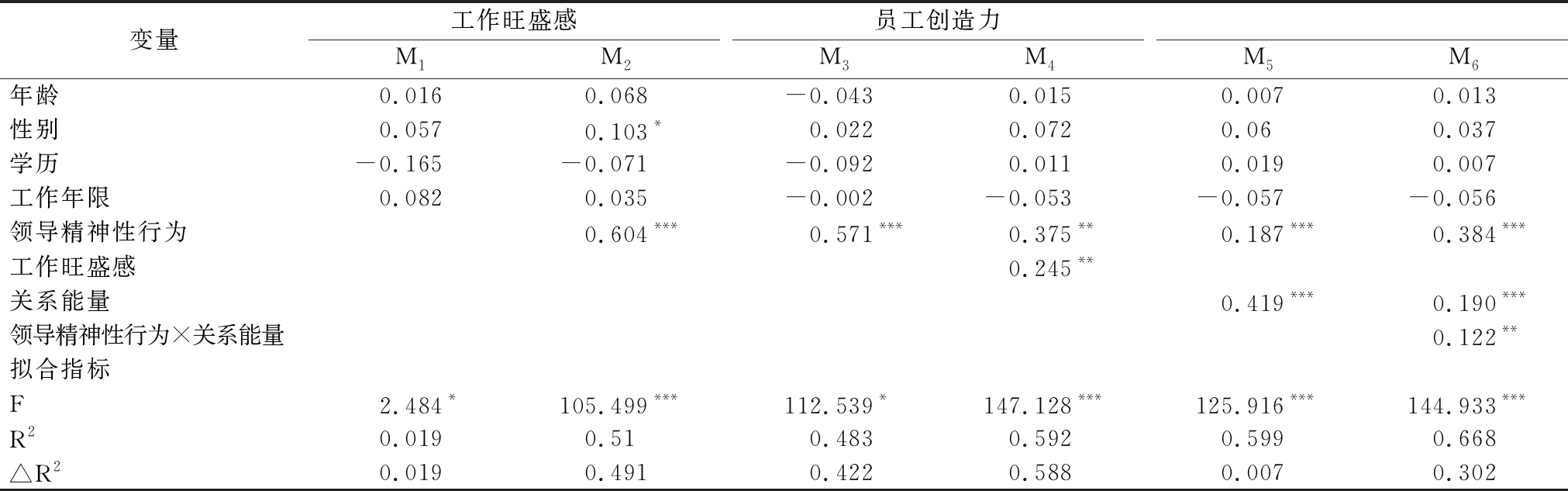

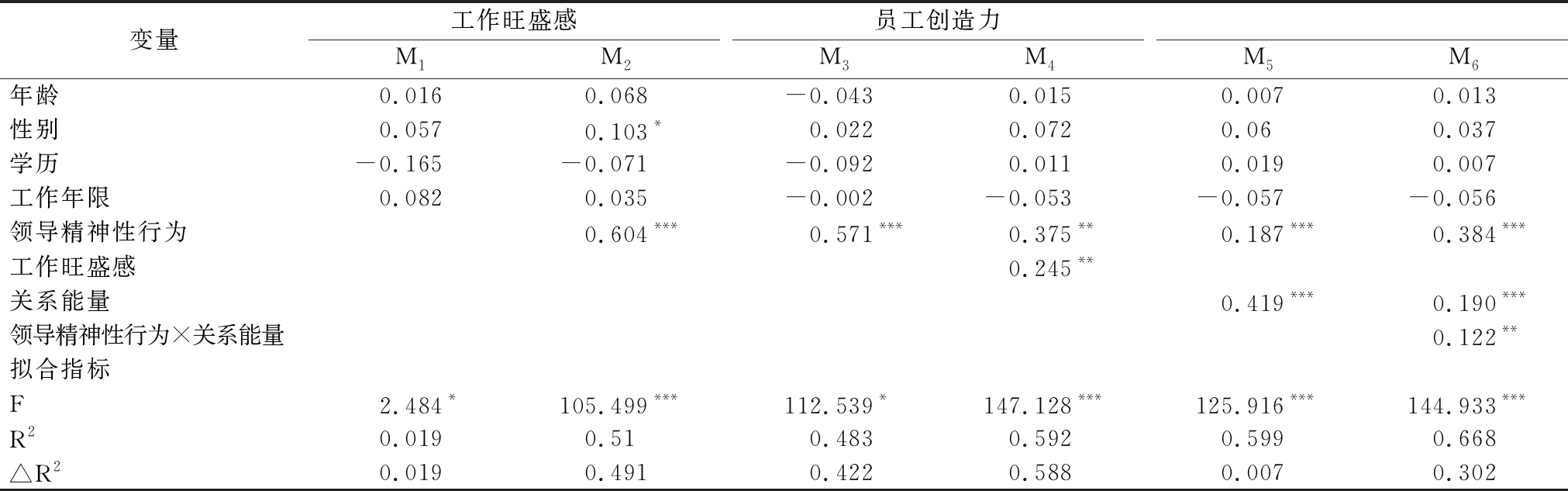

首先,采用层级回归模型,检验领导精神性行为影响员工创造力的主效应以及工作旺盛感在领导精神性行为与员工创造力之间是否具有中介效应。其中,模型M1、M2以工作旺盛感为因变量,模型M3、M4、M5和M6以员工创造力为因变量,如表3所示。回归分析结果表明,领导精神性行为对员工创造力有显著正向影响(M3:b=0.571,p<0.001),H1得到支持;模型M2显示,领导精神性行为与工作旺盛感显著正相关(M2:b=0.604,p<0.001)。模型M4同时将自变量领导精神性行为和中介变量工作旺盛感纳入回归方程,结果显示,领导精神性行为的主效应有所减弱,工作旺盛感与员工创造力显著正相关(M4:b=0.245,p<0.01),表明工作旺盛感在领导精神性行为与员工创造力的关系中起部分中介作用。由此,H2得到支持。

此外,为进一步检验工作旺盛感的中介作用,采用PROCESS运行Bootstrap方法,样本重复抽样5 000次,置信区间为95%。表4的统计分析结果表明,领导精神性行为通过工作旺盛感影响员工创造力的间接效应显著,H2得到进一步支持。

表2 各变量均值、标准差与相关系数

变量MSD1 2 3 4 5 6 7 1.年龄1.524 0.658 2.性别1.632 0.491 -0.032 3.学历2.908 0.677 -0.155** 0.095*4.工作年限2.389 0.854 0.627**-0.108*-0.043 5.领导精神性行为2.792 1.042 0.002 -0.045 -0.088*0.033 6.工作旺盛感2.828 0.906 0.071 0.010 -0.114**0.078 0.608**7.员工创造力2.768 0.887 -0.020 0.006 -0.057 -0.018 0.467**0.600**8.关系能量2.740 0.998 -0.013 -0.027 -0.063 0.019 0.560**0.603**0.502**

注:*、**分别表示在0.05与0.01的水平下(双尾)显著相关

表3 层级回归分析结果

变量工作旺盛感M1M2员工创造力M3M4M5M6年龄0.0160.068-0.0430.0150.0070.013性别0.0570.103*0.0220.0720.060.037学历-0.165-0.071-0.0920.0110.0190.007工作年限0.0820.035-0.002-0.053-0.057-0.056领导精神性行为0.604***0.571***0.375**0.187***0.384***工作旺盛感0.245**关系能量0.419***0.190***领导精神性行为×关系能量0.122**拟合指标F2.484*105.499***112.539*147.128***125.916***144.933***R20.0190.510.4830.5920.5990.668△R20.0190.4910.4220.5880.0070.302

注:***、**、*分别表示在0.001、0.01、0.05的水平下显著

采用逐步回归方法对关系能量的调节作用进行检验,交互项为涉及变量经中心化处理后的乘积。由M6可知,关系能量对员工创造力具有显著正向影响(b=0.190,p<0.001),领导精神性行为与关系能量的交互项对员工创造力具有显著正向影响(b=0.122,p<0.05),关系能量在领导精神性行为与员工创造力之间起调节作用。本研究根据Aiken&West(1991)检验二元交互项简单斜率的方法,进一步绘制关系能量的调节效应图,如图2所示。

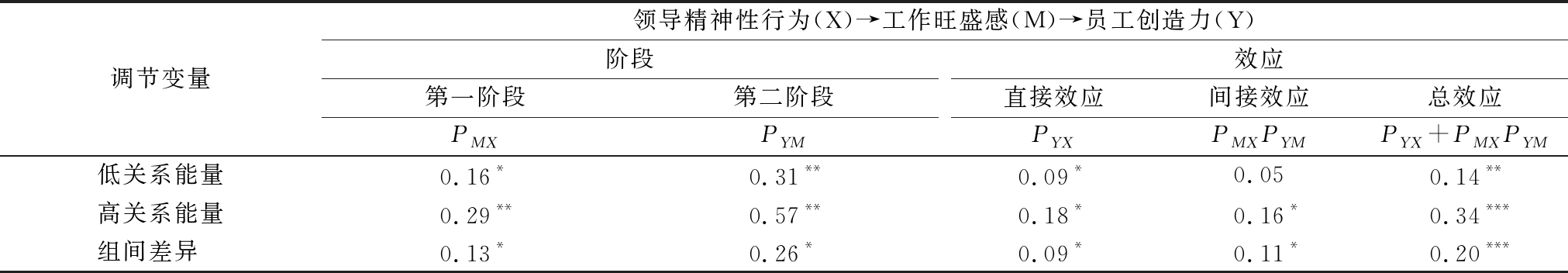

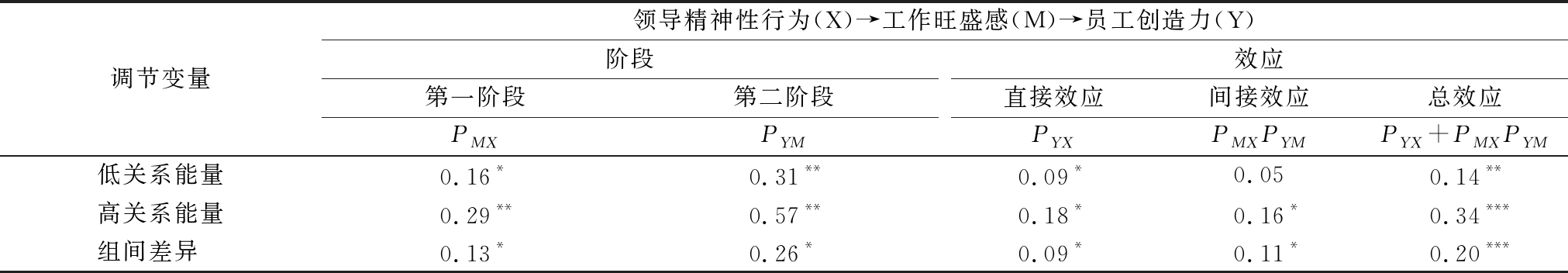

利用SPSS中的PROCESS宏插件,采用Bootstrap法检验,结果如表4所示。由表4可知,领导精神性行为通过工作旺盛感对员工创造力的间接影响在关系能量较低时不显著(β=0.05,ns),在关系能量较高时显著(β=0.16,p<0.05),且二者差异显著(△β=0.11,p<0.05),由此,假设H4得到支持。

4 研究结论与启示

4.1 研究结论

明星员工因其卓越表现成为组织中最具竞争优势的关键性少数,他们在很大程度上决定了企业创新和发展成败。随着企业对明星员工重视程度的不断提升,学术界对该类特殊群体的研究也逐渐升温[23,26]。在新近的创造力研究基础上,本文进一步认为强调高阶价值引领的领导精神性行为是诱发明星员工创造力的重要因素。同时,明星员工和领导都是组织中的高能量个体,与领导的能量互动能进一步激活组织内生创新资源,提升明星员工创造力。

基于此,本研究结合创造力成分理论和关系能量理论,聚焦科技企业中的明星员工群体,从精神引领和能量激活视角,探究点燃明星员工创造力的领导机制。通过对来自北京、深圳等地多家创新型企业的83个研发团队、422名员工的数据分析,得出以下结论:①领导精神性行为对明星员工创造力具有显著正向影响;②工作旺盛感在领导精神性行为与明星员工创造力间具有中介作用,部分中介了领导精神性行为对明星员工创造力的正向影响;③关系能量调节了领导精神性行为对明星员工创造力的正向影响,关系能量越强,领导精神性行为对明星员工创造力的正向影响越显著,反之越弱;④关系能量还调节了工作旺盛感在领导精神性行为与明星员工创造力间的中介效应,关系能量越强,工作旺盛感在领导精神性行为与明星员工创造力间的中介效应越显著,反之越弱。

表4 被调节的中介效应Bootstrap检验结果

调节变量领导精神性行为(X)→工作旺盛感(M)→员工创造力(Y)阶段第一阶段第二阶段PMXPYM效应直接效应间接效应总效应PYXPMXPYMPYX+PMXPYM低关系能量0.16*0.31**0.09* 0.050.14**高关系能量0.29**0.57**0.18* 0.16*0.34***组间差异 0.13*0.26*0.09* 0.11*0.20***

注:第一阶段,PMX表示从领导精神性行为到工作旺盛感的路径影响;第二阶段,PYM表示从工作旺盛感到员工创造力的路径影响,直接效应是从领导精神性行为到员工创造力的路径,间接效应是第一阶段与第二阶段路径系数的乘积,总效应为直接效应和间接效应之和,组间差异为关系能量显著和关系能量不显著两组间的差值。*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001

本研究发现与以往研究提出的精神性因素能够提升员工创造力的观点一致,即领导者不仅以其精神动力和观念影响员工的价值认知、组织感受[47],还通过可观察的精神性行为实践将自身塑造为明星员工信赖、崇拜的角色,为明星员工提供价值关怀、愿景描述和成长资源,以激发和提升他们的工作活力与学习动机,展现更高水平的创造力。此外,本研究发现,与领导维持高水平关系能量有助于激活明星员工的工作旺盛感和创造力,明星员工对领导精神性行为的反应不是单一的被动机制,还受到与领导关系能量水平的影响。与领导进行高水平的关系能量互动,利于增强明星员工对领导的尊重和信任,提高其对领导精神性行为的理解与接纳程度。领导的能量支持有助于明星员工释放高效能与工作潜力,不断拓展创新,持续提升创造力水平。

4.2 理论贡献

(1)从外在行为干预视角丰富了创造力前因研究。以往关于员工创造力的领导者激发机理研究更多地强调领导属性和整体风格特征,新近研究开始关注精神型领导风格对创造力的独特影响动力机制,探查精神性因素对员工创造力的显著影响[21,47]。本研究进一步将与领导效能直接相关的可观测精神性行为从领导风格中分解出来,排除领导者自我内在关注的方面[34],细致考察了领导精神性行为这一显性环境特征对员工创造力的预测作用。该机理也与助推理论中的行为激励原理相契合[48],即领导者精神性行为作为外部助推因素,通过“刺激—反应”的心理过程,激励和助推员工动机、认知与工作行为发生积极转变,进而激发个体创新性构想和创造性决策产生。

(2)探明了精神性行为影响员工创造力的中介机制和边界条件。其一,揭示了工作旺盛感这一中介机制。当前,鲜有文献解释从领导精神性行为到员工创造力的传导过程。本研究依据Spreitzer[37]提出的社会嵌入模型,将领导精神性行为纳入工作资源框架,揭示了领导精神性行为能够促进员工动因性行为、激发和提升员工工作旺盛感的影响机理;其二,考察了关系能量这一重要边界条件。本研究不仅发现领导精神性行为对工作旺盛感和创造力有单向激励作用,还检验了领导与员工间的关系能量水平以及领导精神性行为对二者的交互作用。从认知评价的理论视角解释,关于与领导关系能量的评价会影响员工情绪、情感,进而产生不同认知和行为,高关系能量可通过“评价—兴奋”路径激发活力、学习动机和创造性思维。简言之,领导与员工间基于能量转移的互动关系会影响员工对领导行为的情感反应和行为表现。由此,关系能量理论为理解员工创造力形成过程提供了新视角。

(3)从精神与能量视角深化和拓展了创造力成分理论。创造力成分理论认为,创造力产生是多种内外成分联合作用的结果[18]。以往研究多从知识和领域技能、工作动机、认知风格、情绪情感等内部成分和文化氛围、领导支持等外部成分剖析创造力的激发因素,而聚焦领导情境的研究侧重考察个体心理或行为层面因素[21]。本研究通过对新机制的发展和检验,将精神和能量因素纳入创造力组成,响应了学者对加强能量与创造力研究的呼吁[24,42,49]。依托以互动仪式为基础的关系能量理论,通过员工和领导间的能量互动关系,本研究还对创造力的内外组成进行了链接,为创造力成分理论注入了内部动态性。

(4)从领导机制视角发展了明星员工创造力的激励理论。明星员工作为组织内的关键性少数,也是团队中的创新骨干,构建针对该特殊群体的管理理论具有理论和实践上的双重意义。当前研究侧重考察明星员工的个体特征和组织效应,极少关注明星员工创造力的激励问题。本研究立足领导力,从精神引领和能量激活视角,构建了点燃明星员工创造力的路径机制。根据特质激发理论观点,人格特质需要借助相关情境才能更好地展现出来,领导的精神性行为和关系能量供给能够为明星员工创造力的产生提供适宜的情境支持,避免其创造力特质被压抑和掩盖。资源保存理论也为本研究得出的逻辑机理提供了解释视角,即创造力作为明星员工的内在资源,通过来自领导的关系能量可以降低和弥补个体资源损耗,丰富获取相应资源的能力和机会,进而利于工作旺盛感和创造力的维持与提升。综上,本研究探索了激发、维持和提升明星员工创造力的机理与路径,从理论上阐明了该观点,即高效能领导不仅能成为明星员工创造力的“打火石”,还应做员工的“能量棒”和“引火柴”。

4.3 管理启示

本研究对科技企业的人才管理实践具有重要启示:①创新团队/部门的领导者可以通过转变领导行为,提升明星员工工作旺盛感,激发他们的创造力。领导要展现对明星员工的认可、信任、尊重和爱护,在员工专业上保持必要的谦逊,营造开放共享、平等包容的工作氛围,赋予明星员工必要的自主决策权。同时,应为他们创造学习与提升的平台、机会和资源支持,注意从愿景、使命和意义层面激励他们保持信念、坚定创新理念,不断取得新突破;②领导者需重视工作旺盛感的传导作用,注意观察和了解员工身心状态,及时调整领导方式,展现精神性行为,鼓励明星员工参与组织创新决策,加强信息和知识分享,引导员工形成积极情绪和情感,促进其提升工作主动性;③领导者应注意提升与明星员工的关系能量。明星员工是团队/部门里的高能量个体,往往与领导者接触密切。加强与明星员工的关系互动,能够改善员工对领导的认可和接纳,增进员工的心理资源和培养积极情绪。在科技创新团队里,领导者不仅要增强自身的领导能力,还需不断提升专业素养,如此才能促进与明星员工的高质量互动,助推员工创造力提升;④企业层面还应做好科技创新团队的领导配置,重视领导力培训工作。“世有伯乐,然后有千里马” 。科技企业应将精神性领导能力和专业能力纳入领导者素质提升与胜任力测评,甄选和安排精神性特质突出并具备一定专业素养的管理者去领导创新团队,以进一步激发、维持和提升明星员工创造力。

4.4 研究局限与展望

本文以探索明星员工创造力的领导机制为目标,基于精神和能量的新视角,通过开展实证研究验证了提出的理论假设。但研究仍然存在部分局限和有待进一步深入分析的方面:首先,明星员工的界定尚无一致标准,本研究采取以高绩效等4个特征为约束条件,由调研团队自行推举的办法,筛选出的明星员工存在一定相对性和团队差异,未来可探索更严格、标准化的筛选办法;其次,领导和员工变量测量均为自我报告,难以避免受到个体主观性的干扰,后续研究在员工创造力等变量测量上可以纳入客观绩效指标;其三,仅采用配对式数据收集方式,变量数据来自同一时点,尚不能精准考察构念因果关系,未来可进行追踪研究或设计自然实验,提升结论的解释效力;其四,虽然本研究定位于明星员工,但研究设计过程中采用了精神型领导理论的理解,精神性行为是否比其它类型领导行为对明星员工创造力的影响更显著?未来可以探究领导精神性行为对明星员工和普通员工创造力的差异化影响,考察其中是否存在增量效应;最后,本研究仅从领导力视角考察了精神性行为与关系能量的影响机理,未来可从特质激发理论、少数派影响理论等多种视角探讨影响明星员工创造力的中介机制和边界条件,而特定工作任务情境、组织内外社交网络、职场压力和排斥、家庭工作平衡以及职业生涯周期等都是影响明星员工创造力的潜在因素,未来值得深入研究。

参考文献:

[1] O′BOYLE E, AGUINIS H. The best and the rest: revisiting the norm of normality of individual performance[J]. Personnel Psychology, 2012,65(1):79-119.

[2] ROSEN S. The economics of superstars[J]. American Economic Review, 1981,71(5):845-858.

[3] ANDERSSON F, FREEDMAN M, HALTIWANGER J, et al. Reaching for the stars: who pays for talent in innovative industries[J]. Economic Journal, 2009,119(538):F308-F332.

[4] ZHOU J, GEORGE J F. When job dissatisfaction leads to creativity: encouraging the expression of voice[J]. Academy of Management Journal, 2001,44(4): 682-696.

[5] 施杨, 赵曙明. 人才创造力的理论溯源、影响因素与多维视角[J]. 南京大学学报(社会科学), 2020,57(5):37-45.

[6] CORSELLO J, MINOR D. Want to be more productive? sit next to someone who is[EB/OL]. Harvard Business Review.(2017-2-14). https://hbr.org/2017/02/want-to-be-more-productive-sit-next-to-someone-who-is.

[7] CALL M L, NYBERG A J, THATCHER S M B. Stargazing: an integrative conceptual review, theoretical reconciliation, and extension for star employee research[J]. Journal of Applied Psychology, 2015,100(3):623-640.

[8] KEHOE R R, LEPAK D P, BENTLEY F S. Let′s call a star a star: task performance, external status, and exceptional contributors in organizations[J]. Journal of Management, 2018,44(5):1848-1872.

[9] CHEN J S, GARG P. Dancing with the stars: benefits of a star employee′s temporary absence for organizational performance[J]. Strategic Management Journal, 2018,39(5):1239-1267.

[10] LI N, ZHAO H H, WALTER S L, et al. Achieving more with less: extra milers′ behavioral influences in teams.[J]. Journal of Applied Psychology, 2015,100(4):1025-1039.

[11] KEHOE R R, TZABBAR D. Lighting the way or stealing the shine? an examination of the duality in star scientists' effects on firm innovative performance[J]. Strategic Management Journal, 2015,36(5):709-727.

[12] 李传佳. 创造性明星的社会网络位置对团队突破性创造力的双重作用[D]. 上海:上海交通大学, 2019.

[13] 叶龙, 耿燕各, 郭名. 明星技能人才创造力的影响机制——基于和谐型工作激情的中介作用[J]. 技术经济, 2019,38(8):40-47.

[14] ZARALLI N. Linking empowering leader to creativity: the moderating role of psychological (Felt) empowerment[J]. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2015,181:366-376.

[15] 雷星晖, 杨元飞, 苏涛永. 谦卑领导行为、组织认同与员工创造力的关系研究[J]. 工业工程与管理, 2017,22(1):154-161.

[16] SMIRCICH L, MORGAN G. Leadership: the management of meaning[J]. The Journal of Applied Behavioral Science, 1982,18(3):257-273.

[17] 海晶晶, 黄凯南. 公共物品实验中榜样式领导机制研究进展[J]. 经济问题, 2017,39(11):90-94.

[18] AMABILE T M. A model of creativity and innovation in organizations[J]. Research in Organizational Behavior, 1988,10: 123-167.

[19] FRY L W, VITUCCI S, CEDILLO M. Spiritual leadership and army transformation: theory, measurement, and establishing a baseline[J]. Leadership Quarterly, 2005,16(5):835-862.

[20] KHARI C,SINHA S.Organizational spirituality and knowledge sharing: a model of multiple mediation[J]. Global Journal of Flexible Systems Management, 2018,19(4):337-348.

[21] 邓志华, 谢春芳, 张露. 创造灵感可以源于灵性因素吗——员工创造力的灵性动力机制研究[J]. 管理学刊, 2020,33(3):73-82.

[22] 李海红, 张建卫, 邓剑伟, 等. 领导—成员心智模式一致性与研发人员创造力[J]. 科学学研究, 2020,38(10):1743-1753.

[23] 沙开庆, 杨忠. 组织中的明星研究回顾与展望[J]. 外国经济与管理, 2016,38(7):86-95.

[24] 叶龙, 肖凤展, 郭名. 师徒关系对徒弟创新行为影响研究——基于能量视角[J]. 技术经济, 2019,38(9):24-31.

[25] OETTL A. Reconceptualizing stars: scientist helpfulness and peer performance[J]. Management Science, 2012,58(6):1122-1140.

[26] CALL M L, CAMPBELL E M, DUNFORD B B, et al. Shining with the stars? unearthing how group star proportion shapes non-star performance[J]. Personnel Psychology, 2020, published online, doi: 10.1111/peps.12420.

[27] 李宁, 赵海临. 如何让明星员工“闪耀”[J]. 中欧商业评论,2019,130:25-33.

[28] GROYSBERG B. Chasing stars: the myth of talent and the portability of performance[M]. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2010.

[29] AGUINIS H, O′BOYLE. Star performers in twenty-first century organizations[J]. Personnel Psychology, 2014,67:313-350.

[30] ROUSSEAU D M, HO V T, GREENBERG J. I-deals: idiosyncratic terms in employment relationships[J]. Academy of Management Review, 2006,31(4):977-994.

[31] AMABILE T M, CONTI R, COON H, et al. Assessing the work environment for creativity[J]. Academy of management journal, 1996,39(5):1154-1184.

[32] KRISHNAKUMAR S, NECK C P. The "what", "why" and "how" of spirituality in the workplace[J]. Journal of Managerial Psychology, 2002,17(3):153-164.

[33] FRY L W. Toward a theory of spiritual leadership[J]. The Leadership Quarterly, 2003,14(6):693-727.

[34] REAVE L. Spiritual values and practices related to leadership effectiveness[J]. Leadership Quarterly, 2005,16(5):655-687.

[35] PAWAR B S. Leadership spiritual behaviors toward subordinates: an empirical examination of the effects of a leader′s individual spirituality and organizational spirituality[J]. Journal of Business Ethics, 2014,122(3):439-452.

[36] WAHID N A, MUSTAMIL N M. Ways to maximize the triple bottom line of the telecommunication industry in Malaysia: the potentials of spiritual well-being through spiritual leadership[J]. Journal of organizational change management, 2017,30(2):263-280.

[37] SPREITZER G, SUTCLIFFE K, DUTTON J, et al. A socially embedded model of thriving at work[J]. Organization Science, 2005,16(5):537-549.

[38] FREDRICKSON B L, LOSADA M F. Positive affect and the complex dynamics of human flourishing[J]. American Psychologist, 2005,60(7):678-686.

[39] JAISWAL N K, DHAR R L. The influence of servant leadership, trust in leader and thriving on employee creativity[J]. Leadership & Organization Development Journal, 2017,38(1):2-21.

[40] COLE M S, BRUCH H, VOGEL B. Energy at work: a measurement validation and linkage to unit effectiveness[J]. Journal of Organizational Behavior, 2012,33(4):445-467.

[41] FRITZ C, LAM C F, SPREITZEr G. It′s the little things that matter: an examination of knowledge workers′ energy management[J]. Academy of Management Perspectives, 2011,25(3):28-39.

[42] OWENS B P, BAKER W E, SUMPTER D M, et al. Relational energy at work:implications for job engagement and job performance[J]. Journal of Applied Psychology, 2016,101(1):35-49.

[43] PODSAKOFF P M, MACKENZIE S B, PODSAKOFF N P. Sources of method bias in social science research and recommendations on how to control it[J]. Annual Review of Psychology, 2012,63(1):539-569.

[44] FARMER S M, TIERNEY P, KUNG-MCINTYRE K. Employee creativity in taiwan: an application of role identity theory[J]. Academy of Management Journal, 2003,46(5):618-630.

[45] PORATH C, SPREITZER G, GIBSON C, et al. Thriving at work: toward its measurement, construct validation, and theoretical refinement[J]. Journal of Organizational Behavior, 2012,33(2):250-275.

[46] 陈晓萍, 沈伟. 组织与管理研究的实证方法(第三版)[M]. 北京:北京大学出版社, 2018.

[47] 邓志华, 肖小虹, 陆竹. 精神视角下研发团队创新绩效的动力机制研究[J]. 科技进步与对策, 2020,37(21):127-135.

[48] 周延风, 张婷. 助推理论及其应用研究述评与未来展望——行为决策改变的新思路[J]. 财经论丛, 2019,35(10):94-103.

[49] 诸彦含, 陈晓卉, 赵玉兰, 等. 工作中的能量:基于多层面表现形态的对流转化[J]. 心理科学进展, 2017,25(7):1218-1228.

(责任编辑:胡俊健)