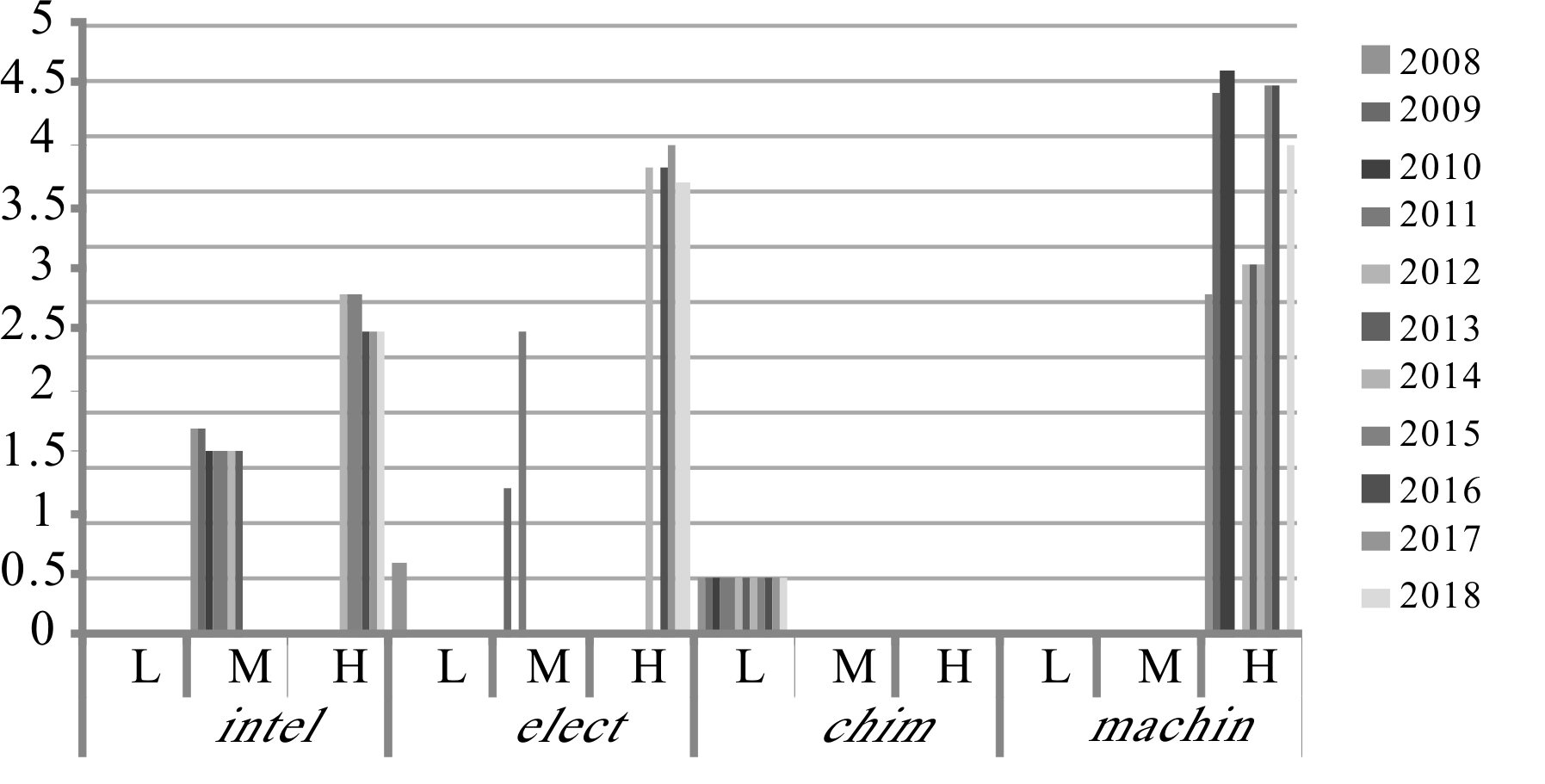

图1为行业技术探索分布情况。其中,SIC35(machin)、SIC36(elect)样本企业技术探索主要分布于中高度创新区,SIC73(intel)样本企业技术探索主要分布于中低度创新区,SIC28(chim)样本企业技术探索主要分布在低度创新区。

表1为截至2019年底269家上市样本企业实施绿地投资和并购的基本情况,整理得到绿地投资样本企业125家、有跨国并购的样本企业179家。

表1 样本企业统计情况

行业分布绿地投资(家)并购(家)intel2421elect4837chim5339machine7142合计196139

注:数据来自国际经济研究所BACI数据库与网页爬虫结果整理,部分企业既有绿地投资业务也有跨国并购业务

2.2 变量及测度

2.2.1 因变量

企业绩效(perfor)。Vargas等[19]研究表明,企业市场价值能够有效体现产品细微差别对绩效的影响。因此,本文采用企业年度市场价值函数(MV)衡量公司业绩,表示为:MVi,t=Pxi,t,其中MVi,t表示企业i在t年的年度市值,P表示企业股票市场价格均值,xi,t表示企业在t年的股本数量。

2.2.2 自变量

(1)技术双元。本文通过调查获知企业总研发活动中用于母国市场技术开发维护、探索创新的比例,以及企业总研发活动中专门用于获取跨国技术开发与探索的比例,因此采用母国技术双元(home)、跨国技术双元(multi)衡量企业母国与跨国技术双元。借鉴已有研究,本文采用外部技术开发/总技术测量外部开发双元,用外部技术探索/总技术测量跨组织界限的外部技术双元[20],并进一步得到母国、跨国技术双元。其中,母国技术双元=母国技术数量/总技术数量,跨国技术双元=跨国技术数量/总技术数量。

(2)吸收能力(absorp)。徐斌[21]采用多种计量方法验证我国高技术产业企业是引进国外技术还是购买国内技术,发现技术吸收对企业国内外技术引进具有显著促进作用。在评估企业吸收能力方面,Vagnani等[22]认为,企业R&D平均水平能够充分体现吸收能力的调节作用,且对商业周期具有显著影响。一般认为,企业R&D既是对组织内部已有知识的发展过程,也是对新知识的创造过程。此外,更高的企业R&D水平意味着其能够更好地吸收外部技术开发与探索成果。因此,本文选取企业R&D平均水平作为企业吸收能力的衡量指标。

2.2.3 调节变量

已有研究表明,企业对开发与探索的吸收行为存在相互影响关系。为了严格隔离企业组织在不同环境下对技术双元吸收能力的交互影响关系,本文引入母国双元吸收、跨国双元吸收两个交叉项,分别衡量企业在母国和东道国的技术双元吸收能力对企业绩效的影响。不仅如此,现实中企业能够通过组织内部化方式实现母国、东道国市场技术探索与开发成果的相互转化进而影响企业绩效。为此,本文进一步引入母国技术双元吸收与东道国技术双元吸收的交叉项作为调节变量。

2.2.4 控制变量

评估组织开放型双元组合对企业绩效的影响,需要控制公司以往绩效对未来的影响,之前的创新能力及其外部应用经验至关重要。此外,本文将企业行业技术特征、企业多元化程度和企业类型作为控制变量。

(1)企业绩效滞后期(perfor(-1))。为了控制因未观测异质性引起的潜在偏差[23],本文采用企业绩效滞后期评估开发式技术双元对企业绩效的影响。

(2)行业技术特征(technical)。行业技术特征的显著差异往往造成企业对不同技术应用组合具有较强的倾向性,这会造成企业吸收能力对双元平衡紧张关系的异质性乃至对企业国际化进入模式选择产生影响[24],因此需要对不同行业技术特征进行控制。

(3)企业多元化(divers)。Palich等[25]基于美国企业技术30年的实证研究发现,多元化经营对企业绩效具有直接影响;曾德明等[26]研究发现,多元化经营对企业绩效具有间接作用。本文借鉴Stetz等[27]采用的行业分类法,通过计算企业在SIC行业分类中3位代码的不同分布数量表示企业多元化程度。企业在3位代码中的分布数量越多,表明多元化程度越高,反之则表示专业化程度越高。

2.2.5 虚拟变量

企业产权性质(property)。国有企业与民营企业的治理结构差异及组织决策动机,可能会显著影响企业吸收能力与企业跨国技术双元平衡的关系[28],进而对企业绩效形成冲击。因此,本文引入企业产权性质作为虚拟变量,以考察其在企业开放型技术双元吸收能力与企业绩效、企业国际化模式选择关系中的作用。其中,国有企业表示为1,民营企业表示为0。

3 实证检验

3.1 相关性分析

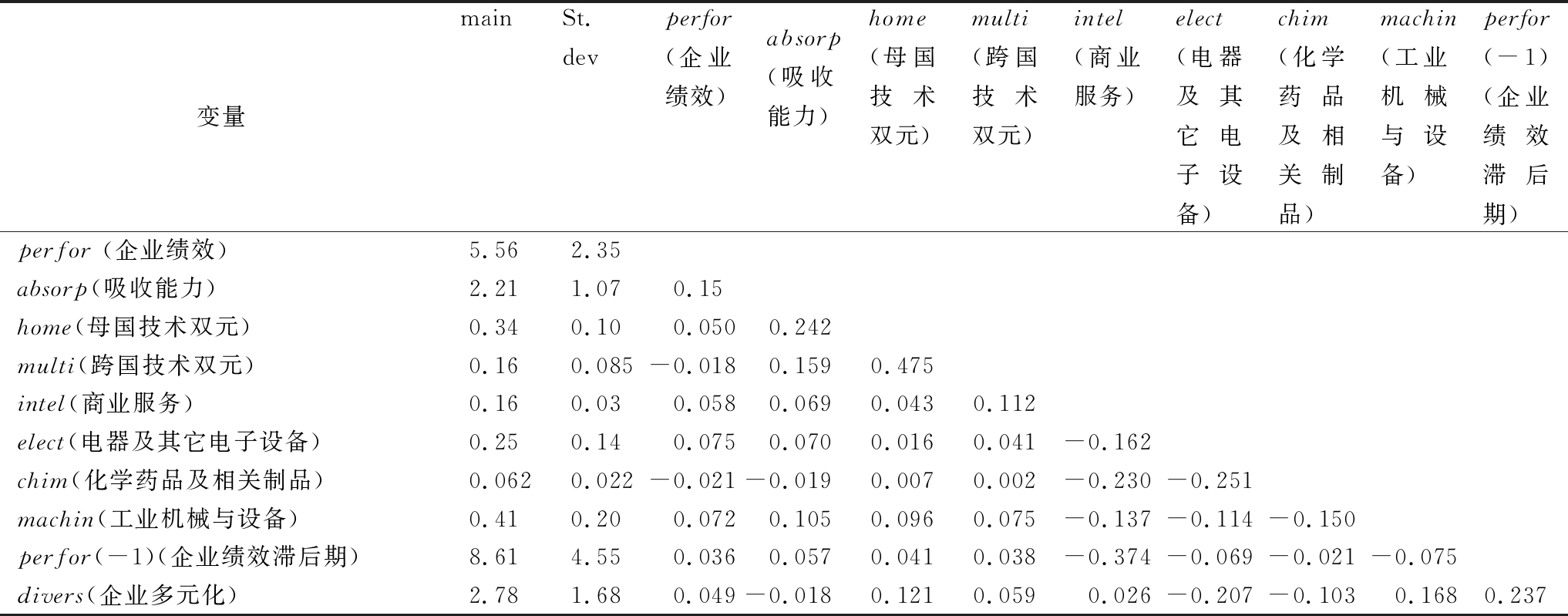

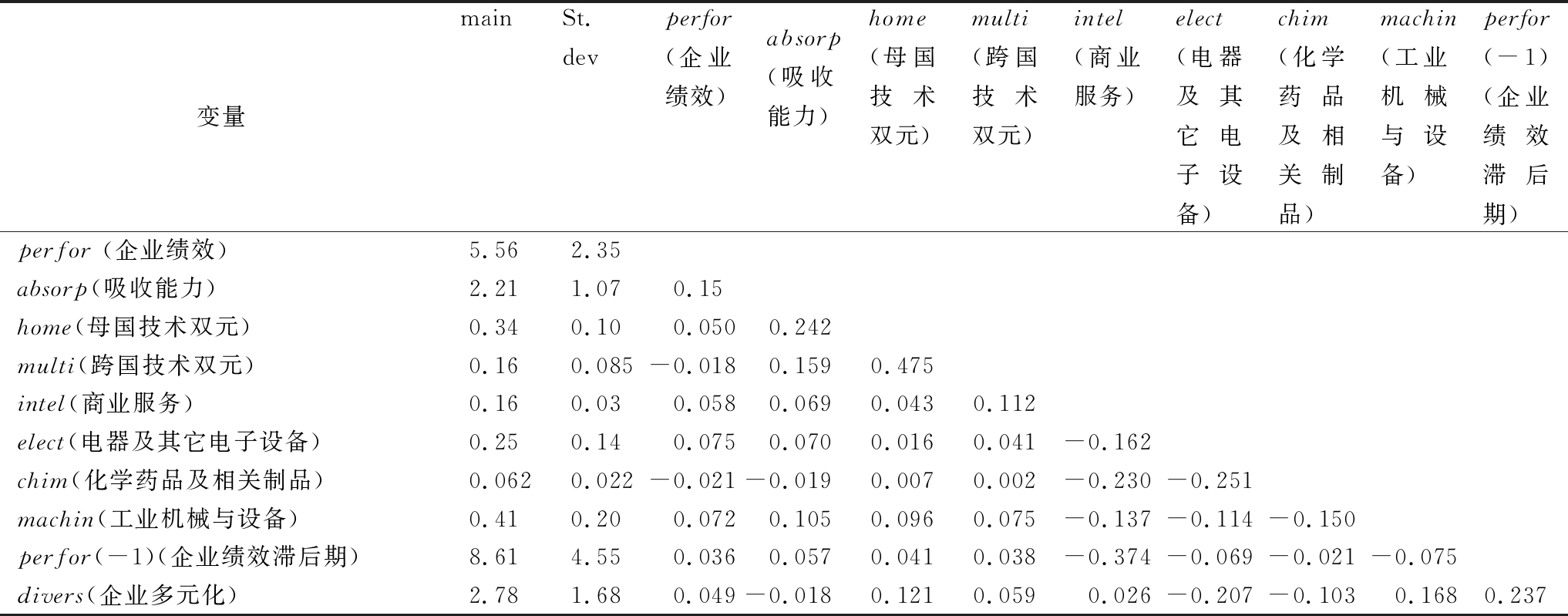

为了分析开放型技术双元、吸收能力与企业绩效间的关系,本文采用泊松(Pearson)积差方法对各个变量进行相关分析,如表2所示。结果显示,企业绩效与吸收能力正相关,即企业技术吸收能力越强,绩效水平越高;企业母国技术双元与跨国技术双元存在显著正向影响关系,且样本企业母国技术双元占企业技术总体的34%,跨国技术双元占企业技术总体的16%,表明母国技术双元吸收能力有助于跨国技术双元吸收能力提升。此外,样本企业组织技术探索与技术开发具有较强的内向型特征。

3.2 开放型技术双元对企业绩效的影响

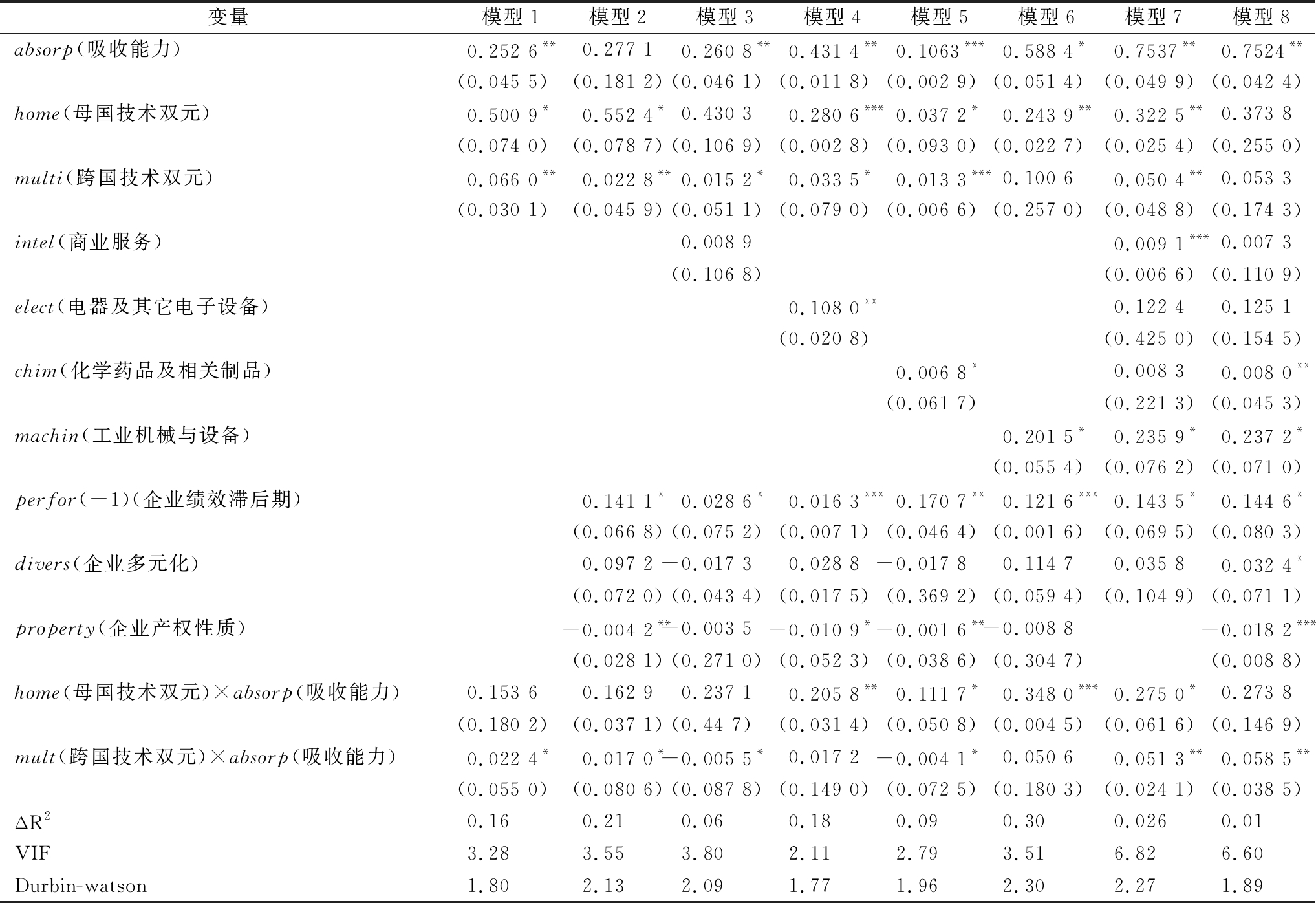

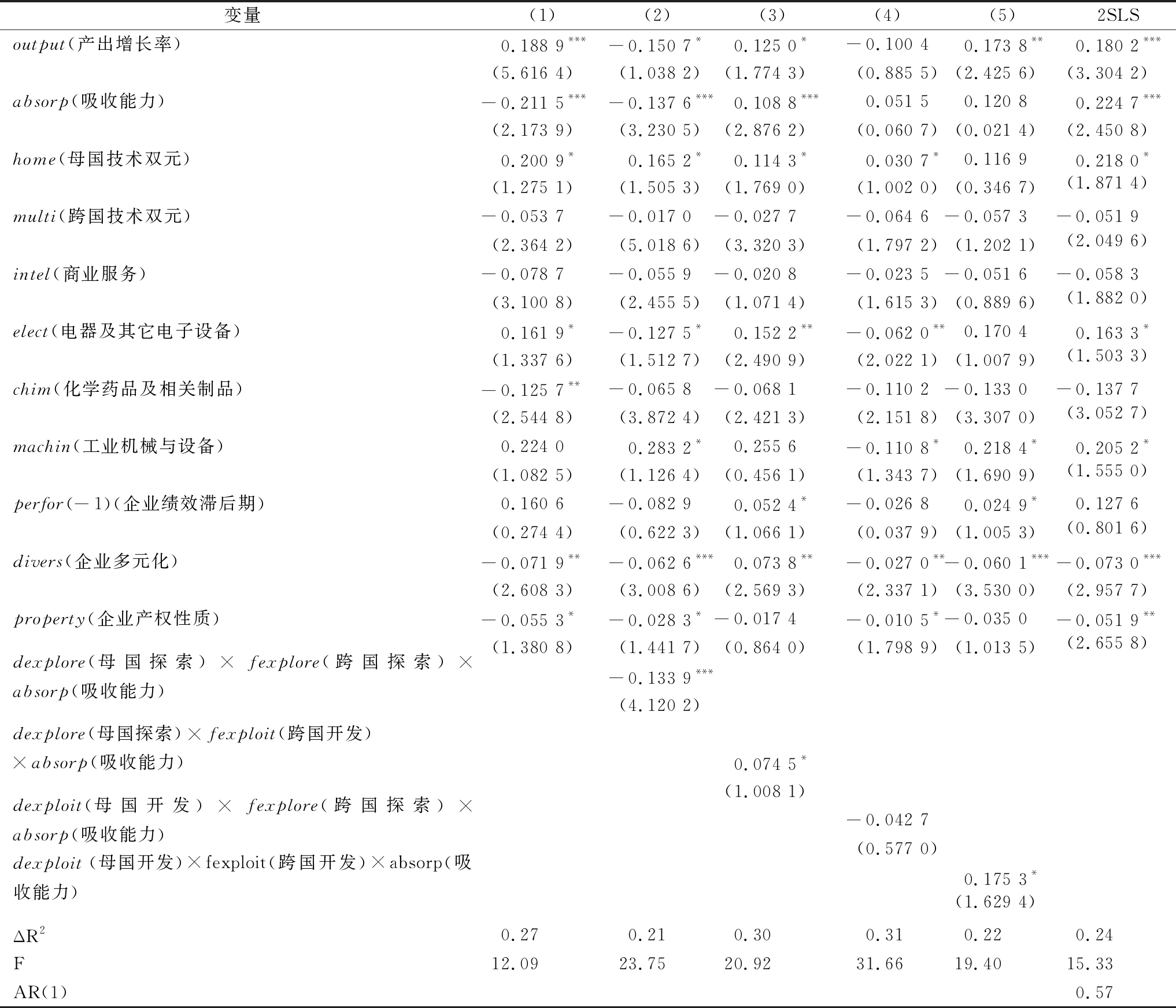

在对开放型技术双元与企业绩效关系的分析中,本文采用层次回归分析法分别探讨企业组织母国技术双元、跨国技术双元、吸收能力对企业绩效的影响,如表3所示。

表3结果显示,企业母国技术双元对企业绩效的影响显著(0.552 4),企业跨国技术双元对企业绩效的影响偏弱(0.022 8),且企业吸收能力越强,对绩效的影响越显著。母国技术双元吸收能力对企业绩效的影响更为显著(0.162 9),反映出中国企业技术开发与技术探索具有内向型特征。行业技术特征结果显示,SIC73和SIC28行业整体吸收能力弱于SIC36和SIC35,这种吸收能力差异也反映在开放型双元对企业绩效的影响上。说明中国工业机械与设备、电子电器行业的开放型技术双元活动,在跨组织和跨地区吸收技术开发与探索成果上具有优势;化学制品和商务服务行业的结果反映出相关企业未能有效吸收组织跨国技术开发与探索成果,跨国技术双元吸收能力不足对企业整体绩效产生消极影响。

表2 各变量均值、方差与相关系数分析结果

变量mainSt.devperfor (企业绩效)absorp(吸收能力)home(母国技术双元)multi(跨国技术双元)intel(商业服务)elect(电器及其它电子设备)chim(化学药品及相关制品)machin(工业机械与设备)perfor(-1)(企业绩效滞后期)perfor (企业绩效)5.562.35absorp(吸收能力)2.211.070.15home(母国技术双元)0.340.100.0500.242multi(跨国技术双元)0.160.085-0.0180.1590.475intel(商业服务)0.160.030.0580.0690.0430.112elect(电器及其它电子设备)0.250.140.0750.0700.0160.041-0.162chim(化学药品及相关制品)0.0620.022-0.021-0.0190.0070.002-0.230-0.251machin(工业机械与设备)0.410.200.0720.1050.0960.075-0.137-0.114-0.150perfor(-1)(企业绩效滞后期)8.614.550.0360.0570.0410.038-0.374-0.069-0.021-0.075divers(企业多元化)2.781.680.049-0.0180.1210.0590.026-0.207-0.1030.1680.237

表3 开放型技术双元对企业绩效影响的回归结果

变量模型1模型2模型3模型4模型5模型6模型7模型8absorp(吸收能力)0.252 6**0.277 10.260 8**0.431 4**0.1063***0.588 4*0.7537**0.7524**(0.045 5)(0.181 2)(0.046 1)(0.011 8)(0.002 9)(0.051 4)(0.049 9)(0.042 4)home(母国技术双元)0.500 9*0.552 4*0.430 30.280 6***0.037 2*0.243 9**0.322 5**0.373 8(0.074 0)(0.078 7)(0.106 9)(0.002 8)(0.093 0)(0.022 7)(0.025 4)(0.255 0)multi(跨国技术双元)0.066 0**0.022 8**0.015 2*0.033 5*0.013 3***0.100 60.050 4**0.053 3(0.030 1)(0.045 9)(0.051 1)(0.079 0)(0.006 6)(0.257 0)(0.048 8)(0.174 3)intel(商业服务)0.008 90.009 1***0.007 3(0.106 8)(0.006 6)(0.110 9)elect(电器及其它电子设备)0.108 0**0.122 40.125 1(0.020 8)(0.425 0)(0.154 5)chim(化学药品及相关制品)0.006 8*0.008 30.008 0**(0.061 7)(0.221 3)(0.045 3)machin(工业机械与设备)0.201 5*0.235 9*0.237 2*(0.055 4)(0.076 2)(0.071 0)perfor(-1)(企业绩效滞后期)0.141 1*0.028 6*0.016 3***0.170 7**0.121 6***0.143 5*0.144 6*(0.066 8)(0.075 2)(0.007 1)(0.046 4)(0.001 6)(0.069 5)(0.080 3)divers(企业多元化)0.097 2-0.017 30.028 8-0.017 80.114 70.035 80.032 4*(0.072 0)(0.043 4)(0.017 5)(0.369 2)(0.059 4)(0.104 9)(0.071 1)property(企业产权性质)-0.004 2**-0.003 5-0.010 9*-0.001 6**-0.008 8-0.018 2***(0.028 1)(0.271 0)(0.052 3)(0.038 6)(0.304 7)(0.008 8)home(母国技术双元)×absorp(吸收能力)0.153 60.162 90.237 10.205 8**0.111 7*0.348 0***0.275 0*0.273 8(0.180 2)(0.037 1)(0.44 7)(0.031 4)(0.050 8)(0.004 5)(0.061 6)(0.146 9)mult(跨国技术双元)×absorp(吸收能力)0.022 4*0.017 0*-0.005 5*0.017 2-0.004 1*0.050 60.051 3**0.058 5**(0.055 0)(0.080 6)(0.087 8)(0.149 0)(0.072 5)(0.180 3)(0.024 1)(0.038 5)ΔR20.160.210.060.180.090.300.0260.01VIF3.283.553.802.112.793.516.826.60Durbin-watson1.802.132.091.771.962.302.271.89

注:括号内为系数检验统计量的p值,***、**、*分别表示1%、5%和10%条件下的显著性检验;VIF检验用于判断模型是否存在多重共线,方差膨胀因子值越大,说明共线性越强;Durbin-watson检验的零假设是模型不存在自相关性,若接受零假设则说明模型没有自相关;下同

企业多元化和制度方面的结果显示,多元化经营对企业绩效的影响不显著,尤其对SIC73和SIC28企业绩效的消极作用表明,企业跨国多元化经营一方面受企业双元约束,SIC73和SIC28在技术双元中均处于中低度区(见图1),反映出企业双元能力不足对企业多元化和绩效提升具有消极影响。另一方面,企业跨国多元化经营也受企业双元吸收能力影响,企业母国双元吸收能力越强,越倾向于在东道国实施多元化经营,较强的母国双元能力能够增强企业利基市场,推动企业实现多元化并随企业利基市场增长向外扩张其边界,成为企业持续经营的主要市场特征;而母国双元吸收能力缺乏会对企业多元化经营产生抑制作用,并对企业绩效产生消极影响。因此,中国企业实施跨国多元化发展的首要因素并非绩效水平,而是建立在母国技术双元吸收能力基础上的利基市场目标。此外,企业组织性质与企业绩效关系的回归结果表明,中国企业的开放型双元吸收过程受组织自身制度约束,国有企业缺乏对技术双元的跨组织吸收能力,并对企业绩效产生负向影响。4个行业吸收能力对企业经营绩效的显著性影响表明,企业跨组织和跨国吸收能力的增强,能有效提升组织在开放型双元能力持续向外扩展方面的管理绩效。

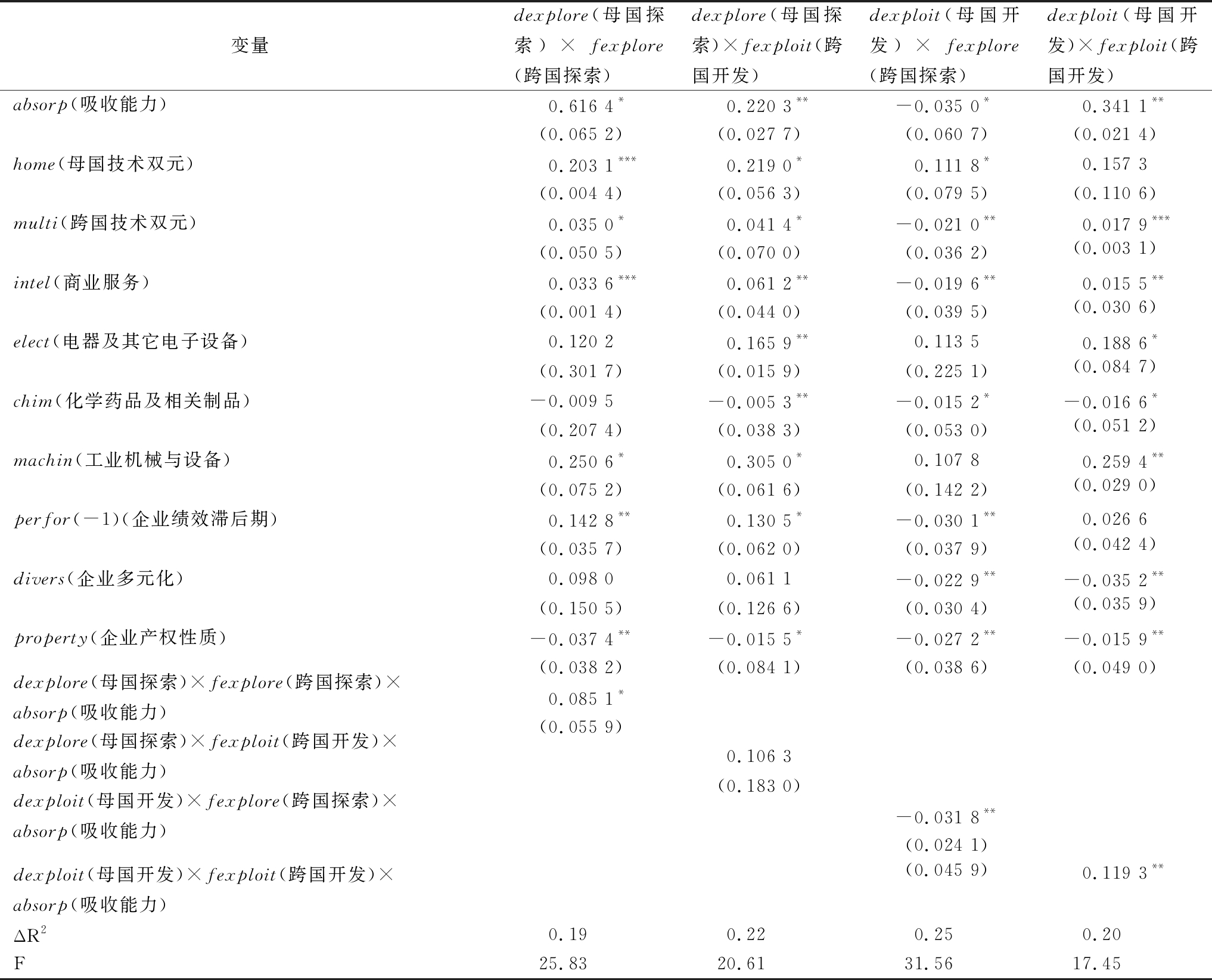

3.3 不同技术组合条件下开放型技术双元对企业绩效的影响

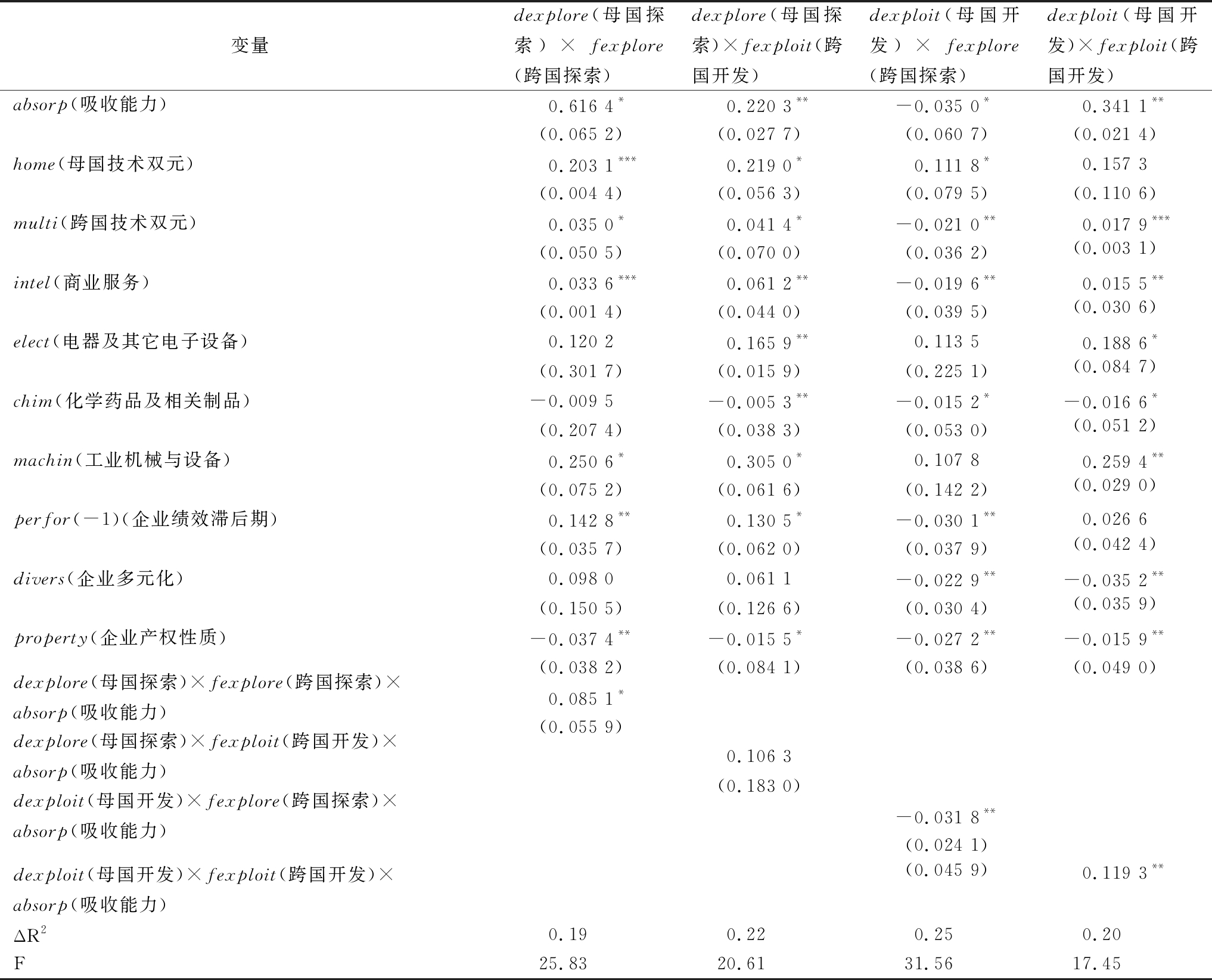

母国技术双元的边际效率递减,促使企业技术双元活动逐渐转向国际市场。开放型双元的复杂性在于,企业的母国与跨国技术开发、探索存在异质性交互吸收效应,由此造成对企业绩效影响的不确定性。为此,企业需要在不同技术组合的交互作用中实现对开放型双元的有效吸收,进而在不同技术环境下促进企业市场绩效增长。因此,下文将探讨企业在母国双元和跨国双元不同技术组合下的吸收能力与企业绩效之间的影响关系,如表4所示。

从整体看,不同技术组合下企业母国双元吸收能力对组织绩效的积极作用显著,而跨国双元吸收能力对组织绩效的影响不显著,反映出相对于跨国技术资源整合与吸收,企业整合与吸收母国技术资源能够更显著提升组织整体绩效水平。因此,组织知识边界向外扩张取决于内部双元吸收能力的作用范围,跨国技术探索对企业技术吸收能力提出了更高要求,促使企业母国探索能力持续向外,进而在与技术开发的交互作用下,促使企业开展多元化经营,促进企业长期绩效提升。此外,回归结果还表明,制度因素在一定程度上造成国企吸收能力不足,形成国有性质与企业绩效的负向影响关系,但在特定技术组合中的吸收能力依然能够提升国企自身绩效水平。

表4 不同技术组合下吸收能力与企业绩效关系的回归结果

变量dexplore(母国探索)×fexplore(跨国探索)dexplore(母国探索)×fexploit(跨国开发)dexploit(母国开发)×fexplore(跨国探索)dexploit(母国开发)×fexploit(跨国开发)absorp(吸收能力)0.616 4*0.220 3**-0.035 0*0.341 1**(0.065 2)(0.027 7)(0.060 7)(0.021 4)home(母国技术双元)0.203 1***0.219 0*0.111 8*0.157 3(0.004 4)(0.056 3)(0.079 5)(0.110 6)multi(跨国技术双元)0.035 0*0.041 4*-0.021 0**0.017 9***(0.050 5)(0.070 0)(0.036 2)(0.003 1)intel(商业服务)0.033 6***0.061 2**-0.019 6**0.015 5**(0.001 4)(0.044 0)(0.039 5)(0.030 6)elect(电器及其它电子设备)0.120 20.165 9**0.113 50.188 6*(0.301 7)(0.015 9)(0.225 1)(0.084 7)chim(化学药品及相关制品)-0.009 5-0.005 3**-0.015 2*-0.016 6*(0.207 4)(0.038 3)(0.053 0)(0.051 2)machin(工业机械与设备)0.250 6*0.305 0*0.107 80.259 4**(0.075 2)(0.061 6)(0.142 2)(0.029 0)perfor(-1)(企业绩效滞后期)0.142 8**0.130 5*-0.030 1**0.026 6(0.035 7)(0.062 0)(0.037 9)(0.042 4)divers(企业多元化)0.098 00.061 1-0.022 9**-0.035 2**(0.150 5)(0.126 6)(0.030 4)(0.035 9)property(企业产权性质)-0.037 4**-0.015 5*-0.027 2**-0.015 9**(0.038 2)(0.084 1)(0.038 6)(0.049 0)dexplore(母国探索)×fexplore(跨国探索)×absorp(吸收能力)0.085 1*(0.055 9)dexplore(母国探索)×fexploit(跨国开发)×absorp(吸收能力)0.106 3(0.183 0)dexploit(母国开发)×fexplore(跨国探索)×absorp(吸收能力)-0.031 8**(0.024 1)dexploit(母国开发)×fexploit(跨国开发)×absorp(吸收能力)0.119 3**(0.045 9)ΔR20.190.220.250.20F25.8320.6131.5617.45

从行业特征看,SIC35和SIC36行业在各技术组合条件下的双元能力对绩效具有较强的提升作用。比较而言,SIC35和SIC73在母国探索、跨国开发组合下对企业绩效的影响显著;SIC36在母国开发和跨国开发组合下对企业绩效的影响显著;SIC28在各技术组合下对企业绩效的影响均为负值且偏小,反映出化学品类企业整体技术探索与开发能力弱于其它3个行业。由于企业技术边界仅作用于母国双元范围内,母国双元与跨国双元的交互吸收能力不足会对企业绩效产生压力。

从调节效应看,母国开发、跨国探索技术组合吸收能力对企业绩效的影响为负,而其它组合的交互吸收作用均对企业绩效具有积极影响。表明母国探索能力对企业吸收跨国双元更为重要,在缺乏探索能力的情况下仅依靠技术应用能力难以有效吸收复杂性更高的探索性技术,由于跨国技术整合难度较大,会增加企业沉没成本,对绩效产生消极影响。母国开发、跨国开发组合条件下的显著吸收能力表明,现阶段中国企业倾向于选择有助于降低企业跨国经营风险的成熟技术开发组合,以快速提升企业绩效,并成为企业在开放型双元中优先选择的技术组合模式。应用型与探索型技术组合吸收能力对企业长期绩效的影响具有差异性,说明探索型技术组合吸收能力的提升对企业长期绩效的积极作用更为显著。

3.4 开放型双元交互吸收能力与企业国际化进入模式选择

上述分析表明,在不同技术组合条件下,企业对母国双元与跨国双元的交互吸收作用使企业绩效产生不确定性,导致企业在开放型双元平衡中面临不同维度压力,主要表现为,企业在母国有序扩展技术开发和技术探索边界进程中如何保持组织的技术内部化控制,同时又能顺利通过适当的国际化模式促进企业内外部资源重组和利用,最终使企业以更便捷的途径获取东道国技术资源。这就要求企业开放型技术双元在组织内外部维度的吸收能力基础上提升企业绩效,进而为国际化进入模式作出合理选择。本文采用国际化一般进入模式——绿地投资和跨国并购作为中国企业的主要选择。

在上述分析基础上引入绿地投资和跨国并购因素,构建基于开放型双元吸收能力、企业绩效水平与企业国际化进入模式的多元回归模型。设企业国际化进入模式(mode)为绿地投资和跨国并购,其中绿地投资表示为1,跨国并购表示为0。企业国际化多元回归概率模型为:

(1)

其中,x包含各解释变量和控制变量,βk为待估参数,运用极大似然法得到:

p(mode=k/mode)=pk(x,β)/[pk(x,β)+pn(x,β)]=Λ[x(βk-βn)]

(2)

在不同技术组合条件下,对企业国际化进入模式与企业绩效的关系建立如下回归方程:

mode1t=α0+α1outputt+α2homet+α3multt+α4absorpt+α5technicalt+α6perfort(-1)+α7diverst+ut

(3)

mode2t=γ0+γ1outputt+γ2homet+γ3multt+γ4absorpt+γ5technicalt+γ6perfort(-1)+γ7diverst+γ8dexploret×fexploret×absorpt+εt

(4)

mode3t=λ0+λ1outputt+λ2homet+λ3multt+λ4absorpt+λ5technicalt+λ6perfort(-1)+λ7diverst+λ8dexploret×fexploitt×absorpt+ηt

(5)

mode4t=ψ0+ψ1outputt+ψ2homet+ψ3multt+ψ4absorpt+ψ5technicalt+ψ6perfort(-1)+ψ7diverst+ψ8dexploitt×fexploret×absorpt+θt

(6)

mode5t=ρ0+ρ1outputt+ρ2homet+ρ3multt+ρ4absorpt+ρ5technicalt+ρ6perfort(-1)+ρ7diverst+ρ8dexploitt×fexploitt×absorpt+ζt

(7)

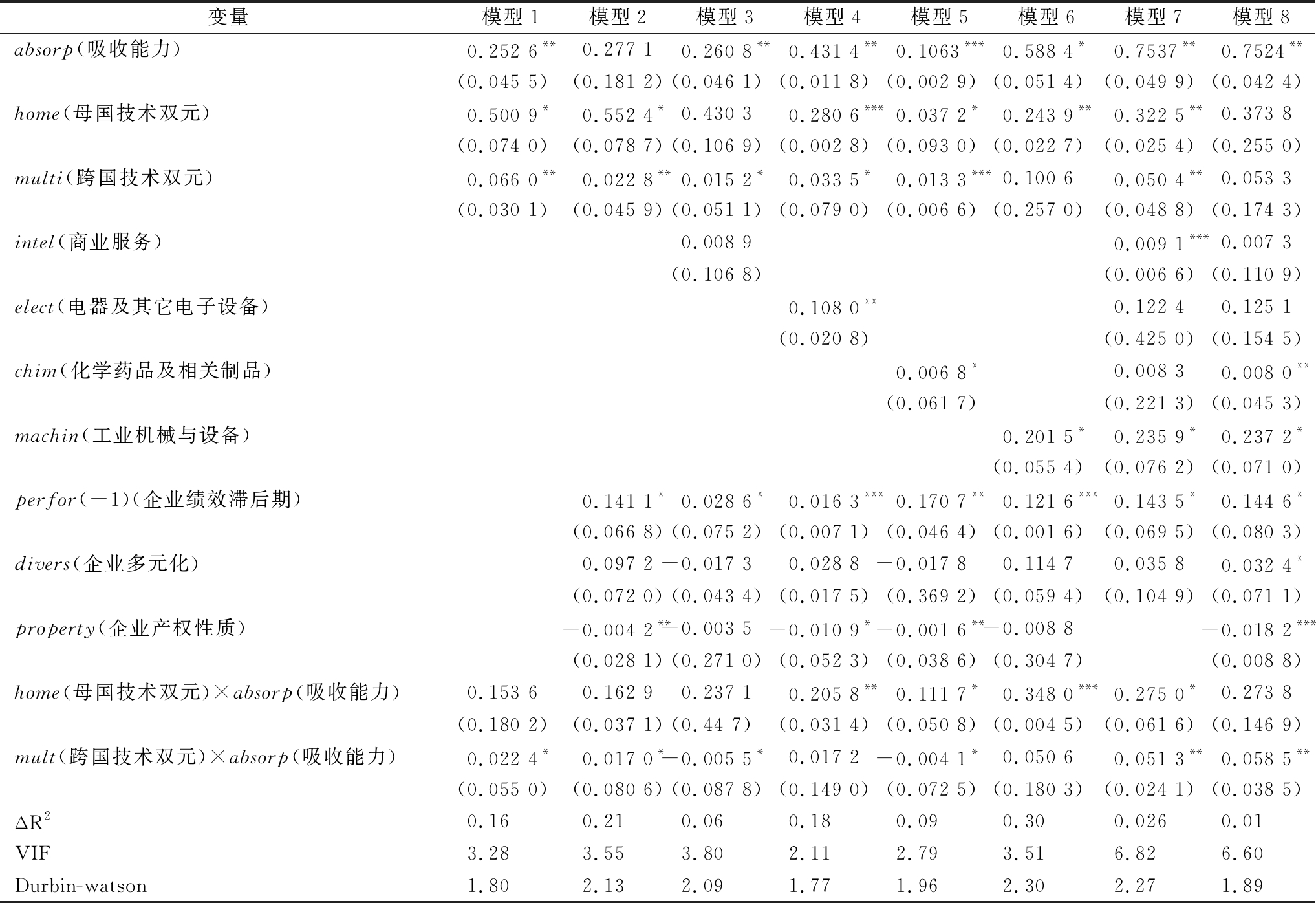

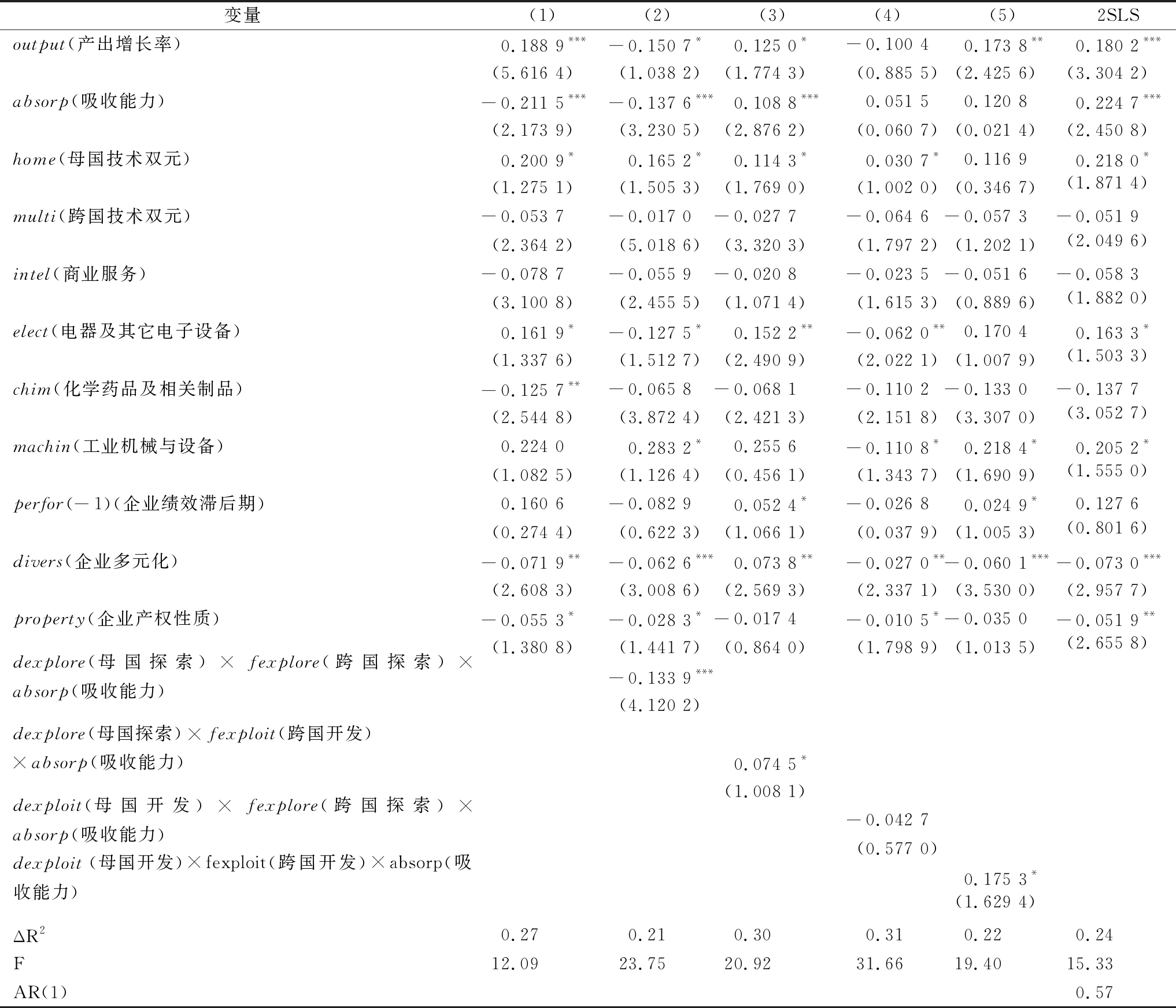

为了避免企业绩效与其它变量的内生问题,本文选择产出增长率(output)作为企业市值的替代指标。这是因为企业新增产出率越高,表明企业价值创造能力越强,代表着更高的绩效水平。在模型估值方法上,Logit和Probit均可以用于非线性选择模型分析,Probit模型要求随机变量服从正态分布的严格限定,而Logit模型假设随机变量服从逻辑概率分布即可,这使得Logit模型具有更显著的概率表达特征,因此本文采用Logit模型估计各值并得到估值结果,如表5所示。

表5结果显示,在整体层面,企业绩效水平对企业国际化具有显著正向影响,开放型技术双元吸收能力对企业是否选择跨国并购模式进行国际化具有重要影响。即企业母国技术双元吸收能力对绩效水平的显著影响,促使企业将母国技术开发和技术探索边界向外扩展,从而使企业通过构建学习型组织、战略联盟、许可加盟等技术合作形态,实现对跨国技术开发和跨国技术探索相关资源的整合与吸收。在不同吸收能力和企业绩效水平作用下,企业组织选择跨国并购或绿地投资实现国际化,由此验证了Ha、Hb、Hc。

上述分析还发现,中国企业国际化倾向于在整合吸收母国技术资源基础上,采用绿地投资模式,而在能够有效整合跨国技术双元时才会考虑采用跨国并购模式进入东道国市场。这是由于,企业跨国双元吸收能力较弱时,依然能够以绿地投资模式有效控制母国双元对东道国技术资源的吸收能力,并实现长期内部化控制,由此也使该模式在企业国际化进程中具有连续性特征。跨国并购在企业母国与跨国双元吸收能力及促进企业多元化的显著影响上,对双元平衡和吸收能力弹性提出了更高要求,从而要求企业充分适应跨国并购行为中母国双元与跨国双元技术组合交互吸收作用产生的多元化冲击和技术整合冲击。

表5 回归估值结果

变量(1)(2)(3)(4)(5)2SLSoutput(产出增长率)0.188 9***-0.150 7*0.125 0*-0.100 40.173 8**0.180 2***(5.616 4)(1.038 2)(1.774 3)(0.885 5)(2.425 6)(3.304 2)absorp(吸收能力)-0.211 5***-0.137 6***0.108 8***0.051 50.120 80.224 7***(2.173 9)(3.230 5)(2.876 2)(0.060 7)(0.021 4)(2.450 8)home(母国技术双元)0.200 9*0.165 2*0.114 3*0.030 7*0.116 90.218 0*(1.275 1)(1.505 3)(1.769 0)(1.002 0)(0.346 7)(1.871 4)multi(跨国技术双元)-0.053 7-0.017 0-0.027 7-0.064 6-0.057 3-0.051 9(2.364 2)(5.018 6)(3.320 3)(1.797 2)(1.202 1)(2.049 6)intel(商业服务)-0.078 7-0.055 9-0.020 8-0.023 5-0.051 6-0.058 3(3.100 8)(2.455 5)(1.071 4)(1.615 3)(0.889 6)(1.882 0)elect(电器及其它电子设备)0.161 9*-0.127 5*0.152 2**-0.062 0**0.170 40.163 3*(1.337 6)(1.512 7)(2.490 9)(2.022 1)(1.007 9)(1.503 3)chim(化学药品及相关制品)-0.125 7**-0.065 8-0.068 1-0.110 2-0.133 0-0.137 7(2.544 8)(3.872 4)(2.421 3)(2.151 8)(3.307 0)(3.052 7)machin(工业机械与设备)0.224 00.283 2*0.255 6-0.110 8*0.218 4*0.205 2*(1.082 5)(1.126 4)(0.456 1)(1.343 7)(1.690 9)(1.555 0)perfor(-1)(企业绩效滞后期)0.160 6-0.082 90.052 4*-0.026 80.024 9*0.127 6(0.274 4)(0.622 3)(1.066 1)(0.037 9)(1.005 3)(0.801 6)divers(企业多元化)-0.071 9**-0.062 6***0.073 8**-0.027 0**-0.060 1***-0.073 0***(2.608 3)(3.008 6)(2.569 3)(2.337 1)(3.530 0)(2.957 7)property(企业产权性质)-0.055 3*-0.028 3*-0.017 4-0.010 5*-0.035 0-0.051 9**(1.380 8)(1.441 7)(0.864 0)(1.798 9)(1.013 5)(2.655 8)dexplore(母国探索)×fexplore(跨国探索)×absorp(吸收能力)-0.133 9***(4.120 2)dexplore(母国探索)×fexploit(跨国开发)×absorp(吸收能力)0.074 5*(1.008 1)dexploit(母国开发)×fexplore(跨国探索)×absorp(吸收能力)-0.042 7(0.577 0)dexploit(母国开发)×fexploit(跨国开发)×absorp(吸收能力)0.175 3*(1.629 4)ΔR20.270.210.300.310.220.24F12.0923.7520.9231.6619.4015.33AR(1)0.57

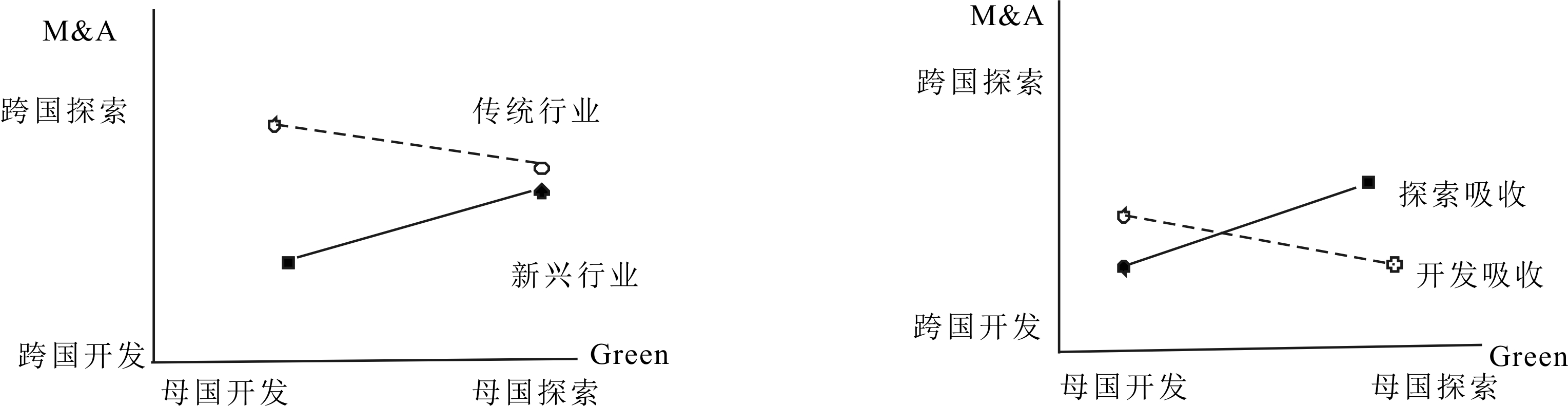

在行业特征方面,SIC35、SIC36、SIC73的国际化倾向显著,SIC28的国际化倾向不显著,且SIC73倾向于采用跨国并购模式,SIC35和SIC36倾向于选择绿地投资模式。其中,SIC73主要表现为探索型技术组合的跨国并购模式,SIC36表现为技术开发型的绿地投资模式,SIC35在探索型技术组合和开发型技术组合中均倾向于绿地投资模式。这反映出中国企业在不同技术组合与吸收能力作用下的国际化进入模式异质性显著(见图2)。此外,SIC35和SIC36作为中国比较优势行业,在国际市场中占比分别达到35%和30%,具有较强的国际竞争力,且都倾向于选择绿地投资模式。表明中国企业国际化进入模式不仅依赖于开放型双元对长、短期绩效的影响程度,也取决于母国企业是否具有较强吸收跨国技术资源的比较优势,这与中国产业结构发展阶段特征密切相关。

在调节效应方面,跨国技术探索吸收成为企业是否选择跨国并购的主要原因,母国技术开发则对企业选择绿地投资影响显著。具体而言,企业较强的跨国技术探索吸收能力能够提高对母国双元与跨国技术双元的整合与吸收效率,倾向于选择对长、短期绩效提升效率均显著的跨国并购模式。较强的母国技术开发吸收能力意味着对跨国技术开发资源的吸收能力显著,但对跨国探索资源吸收能力偏弱,在双元整合压力与绩效压力下,企业倾向于选择对内外部技术资源具有较强内部控制力和长期绩效持续性较好的绿地投资模式(见图3)。样本企业国际化进入模式的实际情况表明,中国国际化企业具有较强的母国技术开发能力,并在对母国和跨国技术开发组合的吸收中不断获取跨国技术资源,最终通过绿地投资模式充分释放技术开发在母国和东道国市场的应用效能。

为了避免模型可能存在的内生性和自相关问题,本文采用2SLS检验。结果显示,各变量估值偏差较小,表明工具变量不存在弱工具变量问题且不存在内生性,AR(1)结果表明模型不存在一阶自相关,调整后的R2反映出模型具有较好的拟合度,由此可知检验结果具有稳健性。

4 结论与启示

4.1 研究结论

本文运用网络爬虫技术提取整理了中国4个行业269家上市企业样本的开放型双元数据,利用层次回归模型和Logit模型在开放型双元及其吸收能力对企业绩效影响的基础上,分别探讨了母国双元、跨国双元、双元交互吸收能力与企业国际化进入模式选择的影响关系,得到以下结论:

(1)开放型双元、交互吸收能力与企业绩效。现阶段中国企业在保持组织母国技术双元内部化控制的同时,能够借助已具备国际比较优势的技术开发吸收能力提升企业绩效,这使得中国企业开放型技术双元呈现出应用型和内向型特征。企业双元边界持续向外有序扩展进程中,母国技术探索能力不足造成对东道国跨国双元整合与吸收困难,并对企业多元化经营和长期绩效产生抑制作用。因此,后发国家企业提高母国开发技术吸收能力能够提升短期绩效,而提高企业母国探索技术吸收能力则能够显著提升跨国双元的吸收效率和长期绩效。

(2)开放型双元、交互吸收能力与企业国际化模式选择。相对于技术风险、制度风险和多元化风险,双元吸收风险成为企业在国际化模式选择中平衡开放型技术双元与绩效间互动关系的优先考量,这也成为当前具有较高跨国探索吸收能力的中国新兴行业选择跨国并购模式,而在母国双元与跨国双元条件下具备较高吸收能力的制造业企业倾向于选择绿地投资模式的重要原因。因此,后发国家企业在开放型技术双元薄弱的条件下,为了维持国际化风险和长期绩效间的平衡,企业国际化进入模式应优先选择吸收风险较小的成熟技术开发组合。

(3)开放型技术双元、交互吸收能力与企业国际化路径选择。企业国际化作为组织经营持续向外扩张的动态化进程,本文研究表明,当前中国企业在开放型双元及其交互吸收能力影响下的国际化路径主要有两条,即母国探索吸收能力强的企业沿着“母国双元—母国探索吸收—跨国双元吸收—绩效提升—跨国并购”路径及母国开发吸收能力强的企业沿着“母国双元—母国开发吸收—跨国开发吸收—绿地投资—跨国探索吸收—绩效提升—跨国并购”路径。比较路径后发现,开放型双元及其不同技术组合的交互吸收能力是企业国际化模式与路径选择的充分非必要条件。

4.2 建议

以制造业为代表的中国传统行业企业在国际化进程中,应持续依托已有比较优势,在绿地投资模式下,通过技术联盟等手段提升对跨国技术探索的吸收能力,促进企业由技术开发型向技术探索型演进。以商业服务和电子信息为代表的新兴行业企业在国际化进程中应充分发挥技术探索能力的作用,并在跨国并购模式下注重通过专利授权、特许经营等加强对东道国的技术渗透,以持续提升技术开发水平,实现企业国际化进程的深度推进。此外,后发国家企业能够通过提升开放型双元吸收能力,一定程度上弱化宏观制度缺陷因素对企业绩效的阻滞效应。从长期看,持续推进后发国家企业国际化进程中的市场化改革,提升本国企业开放型技术双元与适应性交互吸收能力形成的长效机制,逐渐形成本国市场优势,进而推动后发国家企业在国际化进程中顺利实现产业技术升级和产品结构优化,最终实现全球价值链分工地位不断攀升。

4.3 研究不足与展望

本文仅以中国高技术企业为样本,分析不同技术组合条件下母国双元、跨国双元及其交互吸收能力对企业绩效的量化作用关系,并提出后发国家企业国际化进入模式的合理选择。然而,随着国际价值链产业分工在技术和空间领域的持续延伸,后发国家的低技术企业也具有较强的国际化意愿,低技术企业双元吸收与国际化绩效间的关系,以及企业国际化进入模式选择是否与高技术企业存在显著差异,还需要进一步深入探讨。此外,企业开放型双元吸收能力具有动态演化特征,在当前全球贸易保护盛行环境下,开放型双元因治理能力变迁和文化差异对企业跨国发展的显著性影响越来越引起学界关注。未来,开放型双元动态演化机理与动态吸收能力的作用关系,治理能力、文化距离作用下的动态化环境对企业开放型双元吸收能力的影响,以及后发国家企业开放型双元平衡与国际化绩效间的动态关系将成为开放型双元理论研究深入发展的重要内容。

参考文献:

[1] ASIFM.Exploring the role of exploration/exploitation and strategic leadership in organizational learning[J].International Journal of Quality and Service Sciences,2019,11(3):409-423.

[2] O'REILLY,TUSHMAN M L.Ambidexterity as a dynamic capability:resolving the innovator's dilemma[J].Research in Organizational Behavior,2008,28:185-206.

[3] BENNER M J,TUSHMAN M L.Exploitation,exploration,and process management:the productivity dilemma revisited[J].The Academy of Management Review,2003,28(2):238-252.

[4] YILDIZ H E,MURTIC A,ZANDERU,et al.What fosters individual-level absorptive capacity in MNCs? an extended motivation-ability-opportunity framework[J].Management International Review,2019,59(1):93-129.

[5] SIDHU J S,COMMANDEUR H R,VOLBERDA H W.The multifaceted nature of exploration and exploitation:value of supply,demand,and spatial search for innovation[J].Organization Science,2007,18(1):20-38.

[6] ROTHAERMEL F T,ALEXANDRE M T.Ambidexterity in technology sourcing:the moderating role of absorptive capacity[J].Organization Science,2009,20(4):759-780.

[7] CHUNGD,KIMMJ,KANG J N.Influence of alliance portfolio diversity on innovation performance:the role of internal capabilities of value creation[J].Review of Managerial Science,2019,13(5):1093-1120.

[8] 杨洋,魏江,王诗翔.内外部合法性平衡:全球研发的海外进入模式选择[J].科学学研究,2017,35(1):73-84,124.

[9] 潘宏亮.创业者吸收能力、双元创新战略对天生国际化企业成长绩效的影响[J].科学学与科学技术管理,2018,39(12):94-110.

[10] CHAO Y C,CHENG C Y,TANG M J,et al.The real options perspective on exploration,exploitation,and firm performance:test of a mediation model[J].NTUManagementReview,2017,27(3):109-136.

[11] LAURSEN K,SALTER A.Open for innovation:the role of openness in explaining innovation performance among U.K.manufacturing firms[J].Strategic Management Journal,2006,27(2):131-150.

[12] MCKELVEYB.The continuum conception of exploration and exploitation:an update to march's theory[J].Management,2018,21(3):1032.

[13] KATILA R,AHUJA G.Something old,something new:alongitudinal study of search behavior and new product introduction[J].Academy of Management Journal,2002,45(6):1183-1194.

[14] ANZENBACHER A,WAGNERM.The role of exploration and exploitation for innovation success:effects of business models on organizational ambidexterity in the semiconductor industry[J].International Entrepreneurship and Management Journal,2020,16(2):571-594.

[15] NIELSENJ A,MATHIASSEN L,HANSEN A M.Exploration and exploitation in organizational learning:acritical application of the 4I model[J].British Journal of Management,2018,29(4):835-850.

[16] COHEN W M,LEVINTHAL D A.Absorptive capacity:a new perspective on learning and innovation[J].Administrative Science Quarterly,1990,35(1):128-136.

[17] GIBSON C B,BIRKINSHAW J.The antecedents,consequences,and mediating role of organizational ambidexterity[J].Academy of Management Journal,2004,47(2):209-226.

[18] CORDERO P L,FERREIRAJ J.Absorptive capacity and organizational mechanisms[J].Review of International Business and Strategy,2019,29(1):61-82.

[19] VARGAS N,BEGONA LLORIA M,SALAZARA,et al.Effect of exploitation and exploration on the innovative as outcomes in entrepreneurial firms[J].International Entrepreneurship and Management Journal,2018,14(4):1053-1069.

[20] EBERSBERGER B,BLOCH C,HERSTAD S J,et al.Open innovation practices and their effect on innovation performance[J].International Journal of Innovation and Technology Management,2012,9(6):1-22.

[21] 徐斌.技术吸收、技术改造与国内外技术获取:基于高技术产业静态与动态面板数据[J].科技进步与对策,2019,36(22):60-66.

[22] VAGNANIG, GATTIC, PROIETTIL. A conceptual framework of the adoption of innovations in organizations:a meta-analytical review of the literature[J].Journal of Management and Governance,2019,23(4):1023-1062.

[23] WANG S H,CHENC J,GUOA RS,et al.Strategy,capabilities,and business group performance[J].Management Decision,2020,58(1):76-97.

[24] COZZA C,ZANFEI A.Firm heterogeneity,absorptive capacity and technical linkages with external parties in Italy[J].The Journal of Technology Transfer,2016,41(4):872-890.

[25] PALICH L E,CARDINAL L B,MILLER C C.Curvilinearity in the diversification-performance linkage:an examination of over three decades of research[J].Strategic Management Journal,2000,21(2):155-174.

[26] 曾德明,王馨翊,戴海闻,等.网络关系强度、技术多元化与企业产品创新战略[J].科技进步与对策,2020,37(2):82-88.

[27] STETZ,PHIL,SCIFRES.Curvilinear relationship between diversification and performance:areplication and extension of previous research[J].American Journal of Management,2018,18(1):307-315.

[28] 魏江,杨洋.跨越身份的鸿沟:组织身份不对称与整合战略选择[J].管理世界,2018,34(6):140-156,188.

(责任编辑:陈 井)