0 引言

产业集群中的核心企业对整个集群创新发展具有重要领导作用。与企业内部基于职位的领导合法性来源不同,集群中核心企业的领导地位源于其掌握的稀缺资源,即核心企业掌握的大量关键技术和知识储备刺激了集群网络对新知识的需求,促使其它企业对核心企业产生不对称依赖,作为以较低成本获取稀缺资源的交换,成员企业往往选择跟随核心企业的战略步调,并愿意拥护核心企业的集体权威[1]。这正符合集群作为中间组织的特征,交易型领导能够体现核心企业对成员企业的领导行为,即核心企业通过与成员企业签订正式契约,明确成员企业角色分工和任务分配,利用奖励和惩罚手段影响成员企业。在这种领导方式下,成员企业能够获得稳定的合作关系和明确的创新回报[2]。

然而,实施交易型领导的产业集群未必就能获得整体创新优势。例如,针对中国第一汽车集团有限公司(以下简称一汽)与集群配套企业的研究发现,一汽与配套企业就零部件生产和整车组装等达成契约,一汽根据产品质量,将配套企业分为A、B、C等级进行激励,而对于缺陷产品则约定责令退回甚至估价赔偿。尽管该集群中的核心企业制定了系统交易规则,但成员企业并未因与核心企业签订完备的契约而避免路径依赖的顽疾,致使整个产业集群的产品层次依旧较低,发展后劲不足[3]。可见,交易型领导方式在激励成员企业创新方面存在明显不足:一方面,核心企业依据绩效目标对成员企业进行监管,并不会有意识地投入时间和精力支持成员企业的创新行为;另一方面,报酬奖励属于外在动机,不足以激励成员企业产生新想法和创新[4]。

除交易型领导风格外,核心企业在集群创新过程中也存在另一种领导风格,即变革型领导。以丰田汽车供应商集群为例,虽然丰田汽车也会与配套企业签订任务分工、收益分配等契约,并制定技术标准等工作规则,但不同的是,核心企业会积极关注配套企业需求,主动共享关键资源,甚至将一流技术和人才溢出到配套企业,帮助其开展创新活动。这种共享稀缺资源的方式展现了以长期合作为导向的领导风格,现有研究将这种通过关心追随者需求,从而加深彼此信任的领导风格称为变革型领导[5]。变革型领导方式对集群创新绩效的影响研究,弥补了当前研究对集群领导风格认识上的不足:交易型领导通过正式契约的方式作用于成员企业,这种领导方式忽略了社会心理因素在合作过程中扮演的重要角色,变革型领导倾向于情感领导,通过关注成员企业高层次需要,优化与成员企业之间的互动,能够建立有助于创新的信任氛围和共同愿景[6]。然而,学者也发现,变革型领导注重网络成员的成长和知识创造,整个过程具有较高的自主性和不确定性,容易引发协调问题,进而导致创新无效率[7]。

由此,可以得出造成集群难以持续创新的原因是,已有研究认为核心企业领导风格在集群创新过程中默认为是静态的,但这种假设忽略了情境因素的影响。事实上,核心企业为了更加契合集群创新要求,会结合领导情境变化,动态选择领导方式。

针对上述不足,本研究运用费德勒权变理论解决集群层面核心企业领导风格与领导情境的匹配关系问题。首先,费德勒模型的重要基础是群体中存在具有不对称关系的主体,这种不对称关系体现为主体是否具备公信力,在产业集群中,由于核心企业掌握大量关键资源,因而在资源交换过程中与成员企业形成不对称依赖关系,这使得核心企业具备公信力并成为集群中的领导者。核心企业对成员企业战略决策和行为规范产生影响的能力,也被称为核心企业的知识权力[8]。其次,费德勒模型关注的是为实现共同目标,成员之间相互依赖的群体,在产业集群中,各企业的共同目标是完成研发、生产新产品的创新任务,在该目标驱动下,企业之间相互依赖形成分工,贡献各自领域的专业优势。在集群中,产品自身及其生产过程可分性是企业分工得以形成的必要条件,产品模块化是一种产品架构,描述了产品可分系统内部模块的独立性程度,产品模块化程度越高,企业之间的任务分工越明确,体现了产业集群中的任务结构程度[9]。最后,费德勒模型除关注群体内部具有法定约束力的正式关系外,还有情感联结的非正式关系,而在集群内,核心企业与成员企业之间也同时具有契约规定的正式关系和基于信任机制形成的非正式关系[6]。组织间信任是影响网络各节点合作行为的重要因素,能够减少企业间冲突,营造良好的集群氛围,从而有效体现核心企业与成员企业之间的关系质量。因此,组织间信任、产品模块化和知识权力可以与费德勒模型中的3个因素相对应,成为构成集群层面领导情境的3个维度。

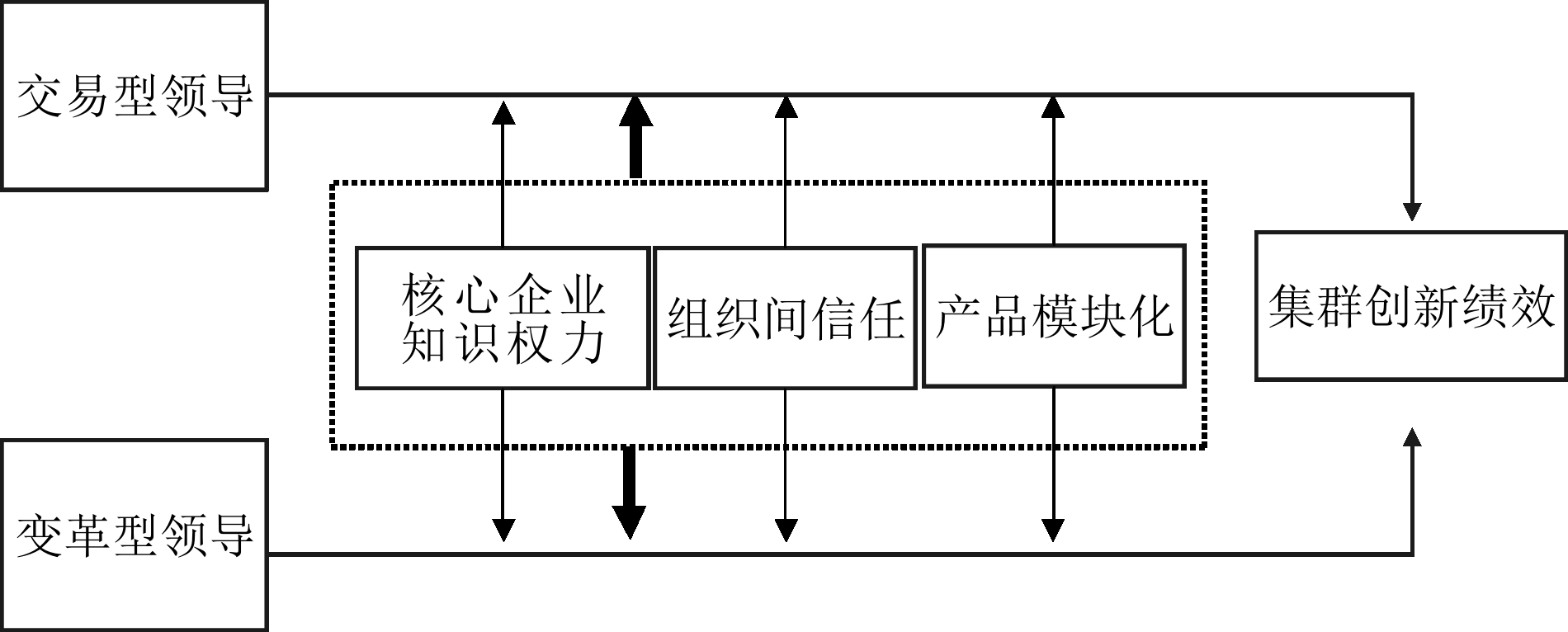

基于以上分析,本文在费德勒权变理论的基础上,探索核心企业交易型领导、变革型领导风格与集群领导情境匹配对集群创新绩效的影响,以及核心企业领导风格在不同情境下对集群创新绩效的具体作用机理。

1 文献综述与研究假设

领导风格起源于企业内部,是管理者对下属的一种习惯化领导行为特征。近年来,领导风格逐渐被学者们引用到企业间,如Defee[2]最先将领导理论运用到供应链环境中,将其与物流、战略管理等学科整合,探索变革型供应链领导风格和交易型供应链领导风格,并进一步区分变革型供应链追随型风格和交易型供应链追随型风格;Ojha等[10]探讨供应链变革型领导对供应链组织学习和供应链双元性的影响,并评估经营环境不确定性对这些关系的影响。还有学者将领导风格运用到技术创新网络中,如Dhanarag[11]将核心企业领导风格划分为变革型领导和注意模式两种,其中注意模式与交易型领导风格类似,是核心企业通过与网络成员相互接触,辨别什么是重要的,并区分主要问题和次要问题,以保持网络处于新的发展状态;宋晶[7]在技术创新网络研究中,沿用变革型领导风格和交易型领导风格,研究其对合作创新绩效的影响;谢永平[12]根据技术创新网络耦合性特征,将核心企业领导风格分为变革型和交易型领导进行系统性研究;何伟怡和张娉娉[13]将核心企业变革型和交易型领导风格细分成个体层面和团队层面,研究其在工程供应链中的作用机制。从上述研究中可以看出,当前企业间领导风格主要为变革型领导和交易型领导,因此本文也采用这种划分方式。

1.1 核心企业交易型领导、变革型领导与集群创新绩效

产业集群由松散耦合的企业组成,目标各不相同的利益相关者众多,容易与集群创新目标产生冲突和矛盾,为协调各方,核心企业需要发挥其在集群内的引领作用。核心企业交易型领导强调与成员企业的交易关系,侧重于任务导向,当成员企业完成契约中规定的任务时,会获得相应奖赏,核心企业为成员企业明确角色分工和任务分配,并提供及时奖赏,使集群企业形成绩效,证明目标取向。这会促进企业间的知识共享,激励成员企业共同努力实现集群创新目标[4]。Miao等[14]认为,交易型领导明确任务要求,并在交易过程中对成员企业偏离标准和常规的情况进行监控、纠正,从而在集群内形成规范,降低不确定性,降低交易成本,进而提高集群运行效率,有利于集群创新绩效提升。

核心企业变革型领导倾向于情感领导,通过智力激发和个性化关怀为成员企业提供支持,从而提高成员企业的满意度和集群认同感[4]。根据公平理论中的互惠原则,成员企业接收到核心企业的支持后,会基于互惠意义产生额外行为,提高主动性。这种支持型领导以愿景激励的形式将自身资源分配给成员企业,使成员企业得到内在激励,追求创新的意愿得到提高,从而将获得的资源转化成创新智力资源,最终促进成员企业的创新行为[15]。同时,成员企业对核心企业认同感的提高,有利于降低创新活动过程中的不确定性,协调企业间的活动,提高集群创新绩效[16]。

基于以上分析,本文提出以下假设:

H1a:核心企业交易型领导与集群创新绩效具有正向关系;

H1b:核心企业变革型领导与集群创新绩效具有正向关系。

1.2 领导情境的调节作用

费德勒权变理论认为,领导风格对领导有效性的影响不是静态的,即不存在最优领导风格,只有当领导行为与领导情境相互匹配时,才能实现领导的有效性。近年来,已有研究逐渐将该理论应用到其它组织领域,以阐述具有不对称关系主体之间的互动规律。例如,Popp&Hadwich[17]将费德勒的理论框架引入服务领域,以考察什么样的员工行为在何种类型服务情境中是有利的,并以员工与客户的互动频率和关系深度、绩效结构及个人权力代表费德勒理论中的3个情境构成要素,从而检验费德勒权变理论的科学性。在产业集群中,核心企业与成员企业具有不对称依赖关系,且为了共同完成研发、生产新产品的创新任务,相互依赖形成分工,具备费德勒权变理论的运用条件。因此,本文将费德勒权变理论拓展到集群层面并引入3个领导情境要素,即组织间信任、产品模块化和核心企业知识权力,分析核心企业领导风格与领导情境匹配的问题。

1.2.1 组织间信任的调节作用

组织间信任体现企业作为一个有机整体对其它企业的信任,是集群成员共同拥有的对合作企业信任程度,也是其中一方对另一方行为的接受意愿。总结组织间信任相关研究发现,组织间信任被分成两种典型类型:一种是认知信任,其来源于受信任者的知识、能力等方面,即信任者相信被信任者有能力完成当前要求;另一种是情感信任,基于双方情感纽带而构成,合作双方相信彼此都关心对方的利益,不具有损害对方利益的动机和意愿[18]。组织间信任反映在社会网络关系中由于交往产生的认同感,成员企业对集群的投入通常是通过理性和感性的共同判断,组织间信任度较高时,企业间的能力认知程度较高且情感依赖基础深厚,合作的稳定性和满意度都较高,成员企业愿意为企业间的合作投入更多,从而加强进行创新的决心。

企业间的互动促进集群发展,而关系质量对于这种互动效应的保持尤为重要。组织间信任来源于企业间的社会化行为和频繁交往,通过相互关心、顾及彼此利益形成情感联结,在集群中展现出一种关系氛围,使得成员企业更愿意表现对整个集群的支持态度,成员企业会从集群规范角度进行思考和行动[19]。核心企业交易型领导风格旨在通过权变奖励和积极主动管理,达到企业间协调规范、共同完成目标绩效的目的,这种风格更关注任务完成情况。在组织间信任度高的情境下,成员企业对企业间合作满意度较高,会在集群内创造良好的合作环境,从而弥补由于核心企业长时间关注任务引起的不足。因此,组织间信任度高会强化核心企业交易型领导对集群创新的作用。核心企业变革型领导风格旨在通过个性化关怀和创新行为鼓励,促进集群内的协同创新,通过智力激发和个性化关怀为成员企业提供支持和鼓励,能够提高成员企业的满意度和集群认同感[4],成员企业接收到核心企业的支持后,会基于互惠意义产生额外行为,提高主动性。但是,根据领导替代理论,在组织间信任度高的情境下,组织间的高信任度可以替代核心企业,使发挥领导作用的主体从核心企业变为组织间信任,这使核心企业的必要性降低,领导行为无效,此时核心企业个性化关怀和创新行为鼓励的领导作用被高组织间信任情境替代。因此,核心企业变革型领导对集群创新绩效的积极影响在高组织间信任中会减弱。

基于此,本文提出以下假设:

H2a:组织间信任正向调节核心企业交易型领导对集群创新绩效的影响;

H2b:组织间信任负向调节核心企业变革型领导对集群创新绩效的影响。

1.2.2 产品模块化的调节作用

集群层面的任务结构体现在产品模块化方面,产品是复杂的系统,通常可以被拆分为多种可分离要素,模块化的存在就是消除系统内由于要素相互连接而形成的混乱状态[9]。也有学者认为模块化是一种设计策略,能避免产品中特定模块之间产生强烈的相互依赖关系,每个模块虽相互独立,但能在系统提供的框架内共同发挥作用[20]。不管模块化被定义为复杂系统还是设计策略,其模块之间相互独立的核心特征均是一致的。这种独立性可以通过接口实现,接口将产品组件开发与内部工作原理分离开来,每个模块可以不考虑其它模块进行独立创新,一个完美的模块化产品由完全执行一个或几个功能的组件组成,其中的接口是标准化的[21]。本文将产品模块化定义为一种彼此间相互独立的模块通过标准化组件接口实现的产品架构。

产业集群中的企业基于产品及其生产过程的可分性,以复杂的分工网络方式进行生产合作,但在生产合作过程中,企业之间会遇到协调问题进而影响集群发展,这种协调问题源于产品架构特征,产品的功能要素与组件并未一一对应。产品模块化作为模块化的产品架构,接口标准化是其最重要的特征,标准化接口的出现允许模块独立设计,能够有效协同模块间的生产[22]。在产业集群中,核心企业交易型领导风格侧重于任务导向,明确成员企业的角色分工和任务分配。然而,在模块化水平高的情境下,对于成员企业来说,产品架构中产品组件的接口标准是统一、明确的,这个标准可以用于评估各任务块和整体系统绩效,为成员企业提供技术水平优劣评价指标,明确市场功能需求,不影响各个组件之间的设计,有利于成员企业清晰感知自己的任务标准[23]。因此,成员企业不再需要核心企业为其明确角色分工和任务分配,能够保持高度的生产独立性,有利于维持集群高效运作,提高创新效率。因此,高度模块化的产品架构能够抵消或替代核心企业交易型领导对集群创新的积极作用[24],也即高度模块化的产品负向调节核心企业交易型领导对集群创新绩效的正向作用。然而,在模块化水平高的情境下,这种产品架构对于核心企业变革型领导有互补效果,不仅有利于核心企业建立融洽的创新氛围,还能够降低变革型领导下创新过程的不确定性,任务与目标清晰化使成员企业对于如何匹配产品组件的设计和产出产生深刻理解,不需要花费时间和精力梳理工作情况,不会分散成员企业的精力,使其能对核心企业鼓励创新和倾听他人需求的行为作出回应,从而提高核心企业变革型领导的影响效果[25]。

基于此,本文提出以下假设:

H3a:产品模块化负向调节核心企业交易型领导对集群创新绩效的影响;

H3b:产品模块化正向调节核心企业变革型领导对集群创新绩效的影响。

1.2.3 核心企业知识权力的调节作用

虽然核心企业知识权力与企业层面领导者权力来源不同,但与影响领导者对被领导者的作用效果相同。核心企业的权力来自其拥有的知识资源,资源是企业为生产经营而投入各种要素的集合,不同企业拥有的资源具有异质性特征,因此造成企业间相互依赖,并由于企业之间占有资源的不平等而使这种依赖逐渐具有不对称性[8]。核心企业处于集群产业链的核心位置,对关键性知识资源拥有掌控权,有能力对成员企业进行褒奖和惩罚。核心企业可以运用知识权力为成员企业提供专业指导,为网络设计规则,以维护其运行规范,进而在集群内塑造分工协作体系,具有建立集群网络规范和协调创新的功能,能够保障企业间合作有效进行[16]。

在企业间相互依赖的产业集群中,核心企业通过知识权力对企业间的合作行为产生影响,进而作用于集群的知识创造。核心企业变革型领导侧重于情感领导,在知识权力大的情境下,核心企业向成员企业指明完成任务目标后的奖赏回报,以激励其获得组织承诺;成员企业为加强与核心企业的合作,会服从核心企业的安排,有利于提高整个集群的创新效率[16]。同时,知识权力可以弥补核心企业交易型领导的不足,在知识权力大的情境下,拥有的稀缺性知识资源更多,在为其带来较大竞争优势的同时,能够在企业之间树立较高的知识权威,对成员企业行为的指导效果也较强,从而得到成员企业认可。此时,成员企业对核心企业的关心和鼓励反馈更加明显[14],能够促进整个产业集群的协同创新。

基于此,本研究提出以下假设:

H4a:核心企业知识权力正向调节核心企业交易型领导对集群创新绩效的影响;

H4b:核心企业知识权力正向调节核心企业变革型领导对集群创新绩效的影响。

1.2.4 领导情境划分及整体调节作用

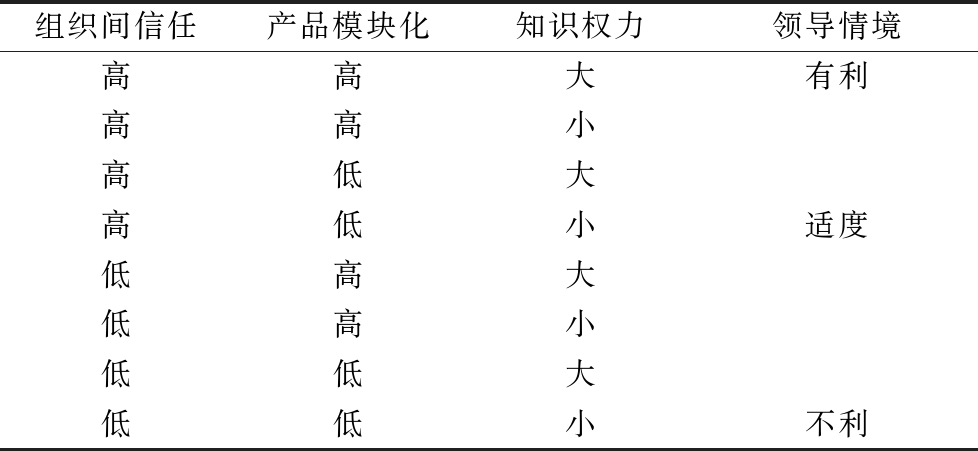

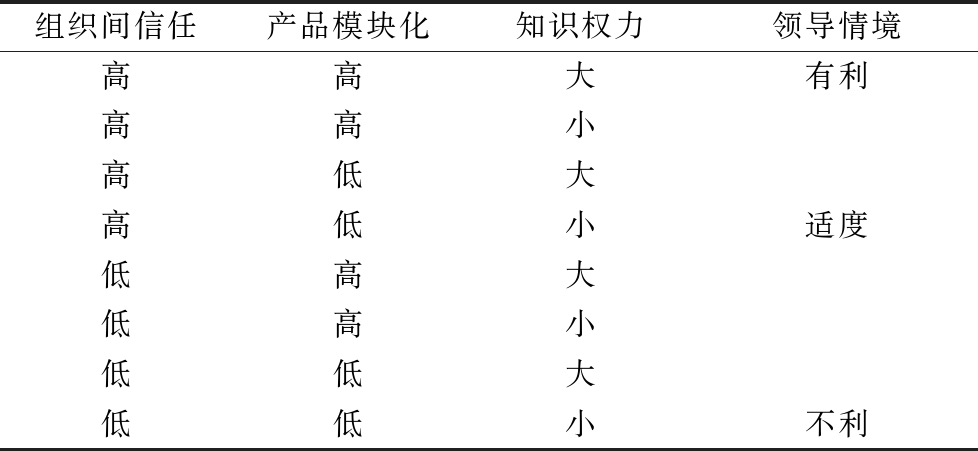

费德勒权变模型认为,情境要素中最重要的是领导者与被领导者之间的信任关系,最不重要的是职位权力。因为喜欢并信任领导者的成员不需要正式职位权力也会服从领导者安排,一个被团队喜欢、任务明确且拥有相对强大职位权力的领导者,比那些不受团队欢迎、任务模糊、没有权力的领导者更容易完成自己的工作[26]。费德勒基于情境要素的重要性程度,将领导情境分成高、中、低3种控制程度。肖静华和谢康[27]认为,在产业集群中,信任可以替代权威,组织间信任在集群领导情境因素中是最重要的,知识权力是最不重要的。因此,本文以费德勒权变模型为基础,将核心企业知识权力、产品模块化和组织间信任作为集群层面的领导情境构成维度,如表1所示。

表1 产业集群中的领导情境划分

组织间信任产品模块化知识权力领导情境高高大有利高高小高低大高低小适度低高大低高小低低大低低小不利

在有利情境中,组织间信任度高可以拉近核心企业与成员企业之间的心理距离,成员企业愿意以主动积极的态度服从核心企业的领导,从而在组织间的合作中投入更多,并且在信任的氛围中,知识权力的作用更加有效,能够提高合作满意度。此时,产品模块化或知识权力只要有一个表现突出,成员企业就能明确分工任务标准,维持集群内的协调生产和规范运作[22]。在此种情境下,核心企业交易型领导长期激励不足的问题能够得到解决,即核心企业交易型领导在集群创新过程中可以有效发挥积极作用。对于核心企业变革型领导而言,企业之间稳定的情感关系会使双方有较强的心理安全感,愿意不断创新,在集群内形成良好的创新氛围。此时,成员企业的创新积极性得到持续提高,组织间信任对集群创新绩效的作用会替代核心企业变革型领导与集群创新绩效之间的关系强度[28]。因此,核心企业交易型领导比变革型领导更有利于集群创新。

在适度情境中,当组织间信任度高、产品模块化程度低、核心企业知识权力小时,核心企业在成员企业之间建立起强烈的信任感。虽然组织间信任关系有利于知识权力发挥作用,使双方达成共识,但核心企业知识权力较小,利用知识权力规范成员企业的效果不明显,并且成员企业生产的产品组件接口标准化程度低,可能导致企业之间协调困难。在此种情境下,核心企业很难采用以任务奖惩为基础的结果导向激励成员企业完成创新目标,而变革型领导基于企业间信任和认同氛围,鼓励和支持成员企业积极创新,能够增强成员企业对集群愿景的承诺。因此,在该情境下,核心企业变革型领导比交易型领导更有利于集群创新绩效提高[29]。无论是组织间信任度低、产品模块化程度高还是知识权力大,成员企业都能确定其任务目标,专注于分工任务,进行自我领导,但是企业间缺乏认同感,特别是在知识权力大时,核心企业吸引更多懂得“游戏规则”的企业进入集群,同时淘汰一些不听从其领导的企业,导致企业间认同感降低[30]。此时,核心企业的职能发生了很大变化,不需要其再为成员企业明确角色和任务分工,而要为成员企业完成任务提供良好的环境氛围,促进彼此间沟通与协调。因此,改善组织间氛围成为焦点,变革型领导通过关心成员企业高层次需求,在集群内建立起相互信任、支持的氛围,有助于提高成员企业对集群的认同,从而共同实现集群创新目标。

在不利情境下,核心企业与成员企业之间没有稳定的合作关系,成员企业对其生产的产品组件标准缺乏了解,并且核心企业没有权力约束和影响成员企业,此时保证完成任务被认为是核心企业的首要考虑[18]。核心企业交易型领导以任务为导向,向成员企业明确其职责和权利,可以维持集群内部稳定,确保集群目标的实现。在该情境下,成员企业难以关注集群目标,无法对核心企业鼓励创新、倾听他人需求的行为作出回应。

基于此,本研究提出以下假设:

H5:在有利/不利情境下,核心企业交易型领导比变革型领导更有利于集群创新绩效提高;在适度情境下,核心企业变革型领导比交易型领导更有利于集群创新绩效提高。

基于以上分析,本文构建如图1所示的理论模型。

2 研究设计

2.1 数据收集

本研究主要通过问卷方式收集数据,选择能够代表所在集群的关键特殊人填写问卷。其中,关键特殊人首先是集群中核心企业高层管理者,其作为集群中的领导者,可以直接感受到企业间的行为作用,因此是最重要的关键特殊人;其次是管委会领导,其作为集群管理者,有机会深入集群内部企业开展调研,能够全面掌握集群内部企业情况;最后是相关中介组织,如行业协会,这些组织在集群企业间的交往中起着重要作用,对集群内部情况也有一定了解。

本研究参考李宇和陆艳红[30]的样本选择方式,将样本范围锁定为2008—2012年国家科技部公布的5批共563家创新型企业。主要基于以下考虑:首先,国家级创新型企业是科学技术部、国资委和全国总工会依据相关评价体系评选出来的,旨在帮助入选企业走上创新驱动发展道路。同时,企业之间往往开放共享创新基地,因此这些企业具有大量异质性资源,能够对其它企业发挥骨干和引领作用,在产业集群中处于领导地位,与研究主题中的核心企业概念高度一致。其次,在长期发展过程中,研究团队与样本范围内的部分企业及其所在集群管委会、行业协会建立了良好稳定的合作关系,为实证研究中问卷调查的方便性和可行性奠定了基础。

问卷调研自2019年11月开始,到2020年5月结束,共计7个月。首先,查询样本企业所在集群的地址和联系方式,剔除具有特殊和保密特征的集群;随后,以线下走访和线上邮件组合的形式向关键特殊人发放问卷。具体来说,研究团队对辽宁省鞍山钢铁集团公司、大连三科科技发展有限公司、聚龙股份有限公司等16家企业及所在集群,以及安徽省丰原集团、马钢控股有限公司等15家企业及所在集群,采取直接走访的形式收集问卷;对于剩余企业及所在集群,在MBA班成员及毕业校友帮助下,以邮件形式进行填答。

在样本处理过程中,本研究将每个分公司看作是一个独立样本,同时将涉及两个核心企业的产业园区当作两个样本,因为每个核心企业与其配套企业之间具有独特的合作体系。对辽宁省16家核心企业及所在集群的关键特殊人发放问卷45份,回收45份,有效问卷37份;向安徽省15家核心企业及所在集群的关键特殊人发放问卷40份,回收40份,有效问卷30份;向其它企业及所在集群的关键特殊人发放问卷720份,回收418份,回收率58%,由于主要是在校友帮助下通过邮件形式完成,部分问卷因缺失值较多判为无效,得到有效问卷391份,有效回收率49%。为保证数据来源的一致性,代表同一产业集群的问卷从多个不同关键特殊人收回的,优先保留来源于核心企业的问卷,从而确定一个产业集群由一个关键特殊人代表,最终得到270个有效样本,其中核心企业共270家,包含76家总部和194家子公司。

2.2 变量测量

本研究采用李克特7级量表进行测量,受访者根据集群实际情况对各题项进行打分。

(1)交易型领导。核心企业交易型领导强调任务导向,通过明确成员企业角色分工和任务分配,实现领导职能,采取奖励和惩罚措施完成共同目标。因此,交易型领导测量以MLQ多因素领导问卷[31]为依据,结合集群情境稍加修改,分为权变奖励和积极例外管理两个维度。

(2)变革型领导。核心企业变革型领导侧重于情感领导,通过关心成员企业需求,优化组织间的互动,在组织间营造信任和支持氛围,以此激励非核心企业积极主动发挥自身能力,完成集群创新目标。在Wang&Rode[29]验证过的量表基础上,结合本研究实际情况进行修改,最终包括理想化影响、个性化关怀和智力激发3个维度。

(3)组织间信任。组织间信任测量方式分为单向信任关系测量、双向信任关系测量和整体信任测量,本研究涉及的组织间信任属于核心企业与成员企业之间的彼此信任,采取双向信任关系测量,并参考孙永磊等[18]的研究成果,从认知信任和情感信任两个方面对组织间信任进行度量。

(4)核心企业知识权力。核心企业知识权力是指核心企业通过其拥有的关键性知识资源,使成员企业产生依赖,从而具有影响成员企业行为的能力。基于此,本文借鉴李宇和陆艳红[30]的研究,从核心企业对自身知识资源的控制力及对成员企业的影响力两个方面进行测量。

(5)产品模块化。产品模块化具有可分离性、可隔离性和可重构性3个特征,产品组件间的标准化接口是实现这些特征的关键。本研究参考陈建勋等[23]的量表,包括4个题项。

(6)集群创新绩效。集群创新绩效不仅是各创新主体产生最终结果的简单加总,还要考虑参与主体在集群内的交互作用,综合这两方面的整体创新效果才能有效体现集群创新绩效。因此,本文延续李卫国和钟书华[31]的研究,通过经济绩效、科技绩效和社会绩效3个方面进行测量。

(7)控制变量。控制变量主要选择集群规模和集群成立年限,其中集群规模代表集群内拥有资源的多少,集群成立年限则体现集群存在的时间,会影响企业间关系的稳定性,两者都能作用于集群创新绩效。

3 数据分析与假设检验

3.1 信效度分析

本研究对各变量量表进行信效度检验,信度检验中Cronbach's α值均达到0.7以上,变量的CITC值也均大于0.5,且项已删除的Cronbach's α值不超过Cronbach's α值,符合标准,量表的内部一致性得到检验。

效度检验包括探索性因子分析和验证性因子分析。首先,通过探索性因子分析检验问卷的结构效度,结果如表2所示,各变量的结构效度较好(KMO>0.7,Sig<0.05,最终累计解释方差大于50%),各题项因子载荷也均大于0.5,且交叉载荷小于0.4,说明量表符合探索性因子分析要求。其次,利用Amos23.0进行验证性因子分析,结果如表3所示,各变量模型拟合度较好(CMIN/DF<0.3,RMSEA<0.08,GFI>0.9,AGFI>0.9,CFI>0.9,IFI>0.9,TLI>0.9)。

表2 各变量探索性因子分析结果

变量提取因子特征值方差解释量累计方差解释量KMO取样适切性量数Bartlett球形检验近似卡方dfSig核心企业交易型领导权变奖励2.45840.97440.9740.837857.136150.000积极例外管理2.24837.47378.447核心企业变革型领导个性化关怀2.41226.80426.8040.8151 323.351360.000理想化影响2.36026.22753.03智力激励2.34226.02779.057组织间信任情感信任2.97142.43942.4390.848921.854210.000认知信任2.21231.60574.044核心企业知识权力对知识资源的控制力2.42840.45940.4590.833954.465150.000对其他企业的影响力2.37839.63380.091产品模块化产品模块化2.77269.30669.3060.815452.53160.000集群创新绩效经济绩效3.69130.75730.7570.841572.06560.000科技绩效3.01125.08955.846社会绩效1.71414.28470.131

表3 各变量整体拟合系数

变量CMIN/DFRMSEAGFIAGFICFIIFITLI核心企业交易型领导1.3190.0420.9870.9670.9970.9970.994核心企业变革型领导2.6960.0640.9450.9050.9620.9630.948组织间信任1.9300.0590.9740.9440.9870.9870.979核心企业知识权力2.6670.0660.9450.9150.9680.9680.956产品模块化1.9360.0000.9930.9660.9960.9960.988集群创新绩效1.2570.0310.9630.9460.9920.9920.989

3.2 同源方差检验

由于本研究数据来源于同一评分者、测量环境相同且项目本身特征可能会造成同源方差问题,因此需要进行同源方差检验。本研究采取Harman单因素检验,将量表中的所有题项导入SPSS中,第一个主成分因子的解释变量达14.358%,远低于所有特征值大于1的因子累计贡献率73.729%,表明量表不存在严重的共同方法偏差问题。

3.3 回归模型与假设检验

本研究采用多元层次回归方法对假设进行检验,结果如表4所示。对各模型中的变量进行方差膨胀因子检验,发现不存在严重的多重共线性问题。M1中仅加入控制变量,考察控制变量对集群创新绩效的回归,结果显示,控制变量与集群创新绩效具有显著正向关系,其中集群规模、集群成立年限与集群创新绩效的回归系数分别为0.213、0.281。在M1基础上,M2中加入自变量,结果显示,核心企业交易型领导、核心企业变革型领导与集群创新绩效的正向关系均通过了显著性检验(β=0.245,p<0.01;β=0.311,p<0.01),H1a、H1b成立。

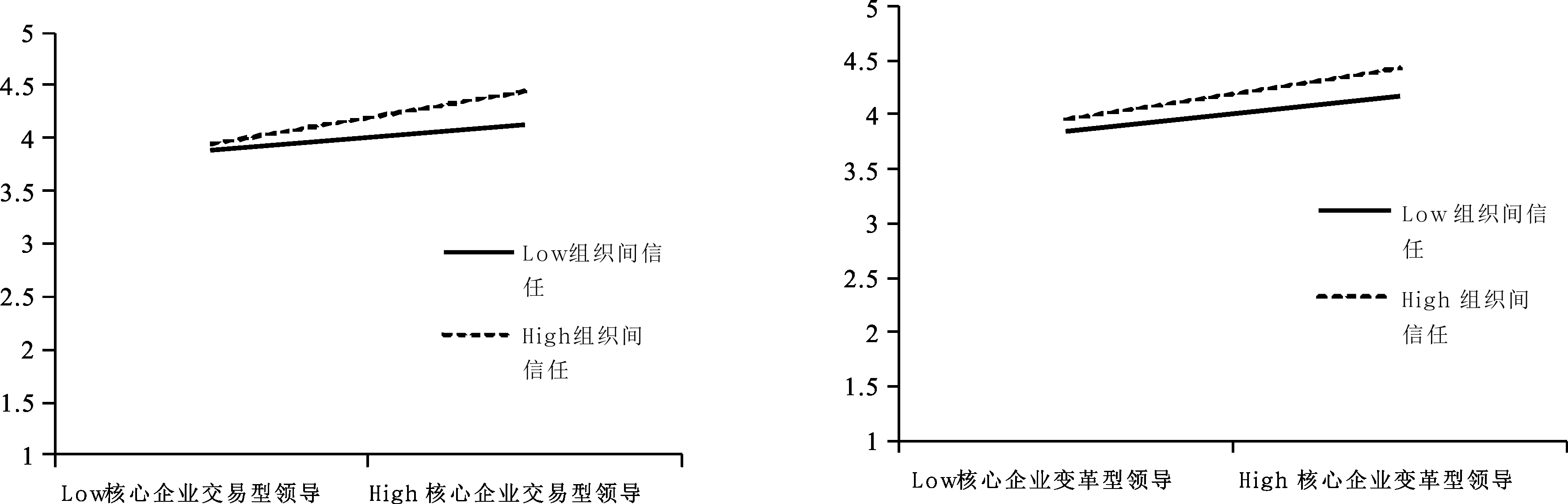

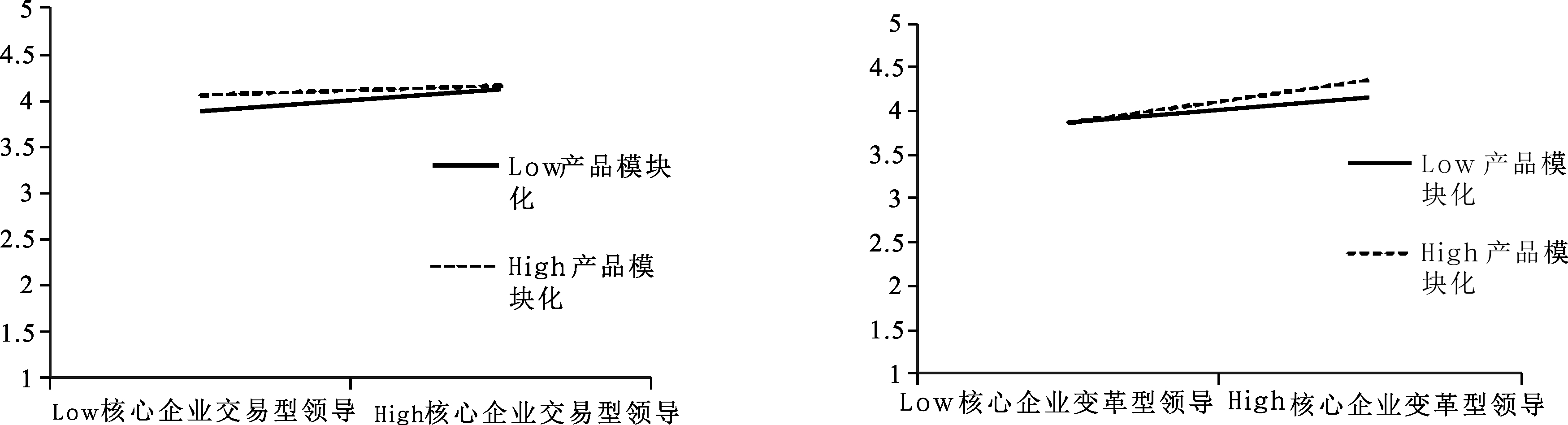

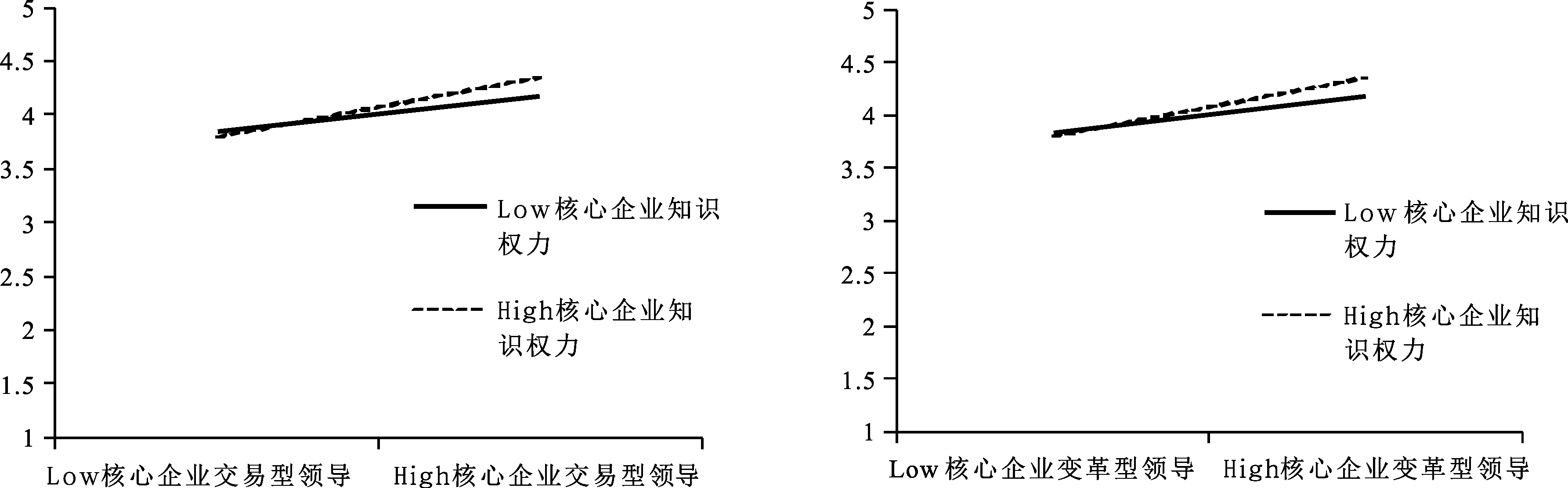

M3中加入调节变量进行回归,结果显示,组织间信任、产品模块化和核心企业知识权力对集群创新绩效有显著正向影响(β=0.218,p<0.01;β=0.121,p<0.01;β=0.114,p<0.01)。在M3基础上,M4、M5和M6中加入自变量与调节变量的交互项,以检验调节作用。M4结果显示,组织间信任与核心企业交易型领导、核心企业变革型领导的交互项对集群创新绩效均有显著正向作用(β=0.150,p<0.01;β=0.091,p<0.01),H2a成立,H2b未得到证实;M5、M6结果显示,产品模块化与核心企业交易型领导的交互项对集群创新绩效有显著负向影响(β=-0.075,p<0.01),产品模块化与核心企业变革型领导的交互项对集群创新绩效有显著正向作用(β=0.106,p<0.01),核心企业知识权力对主效应均具有正向调节作用(β=0.118,p<0.01;β=0.128,p<0.01)。因此,H3a、H3b、H4a、H4b均成立。组织间信任、产品模块化和核心企业知识权力的调节作用如图2~4所示。

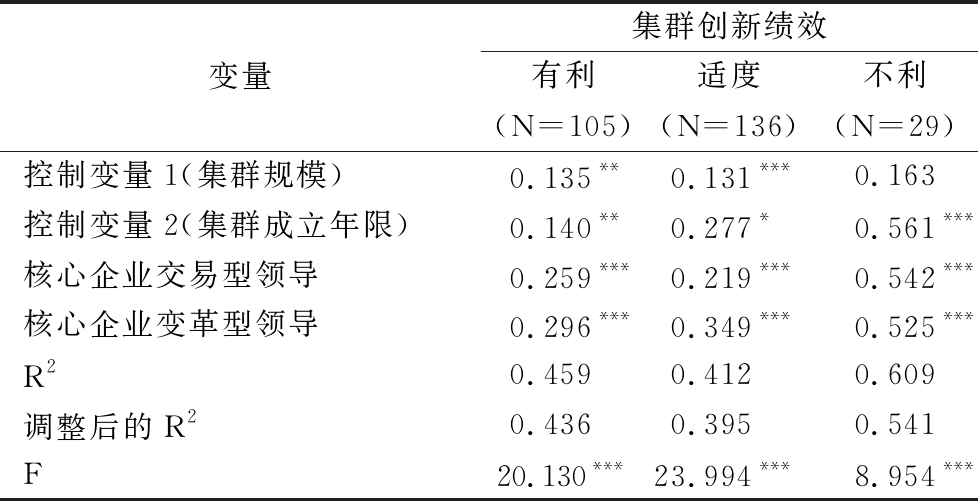

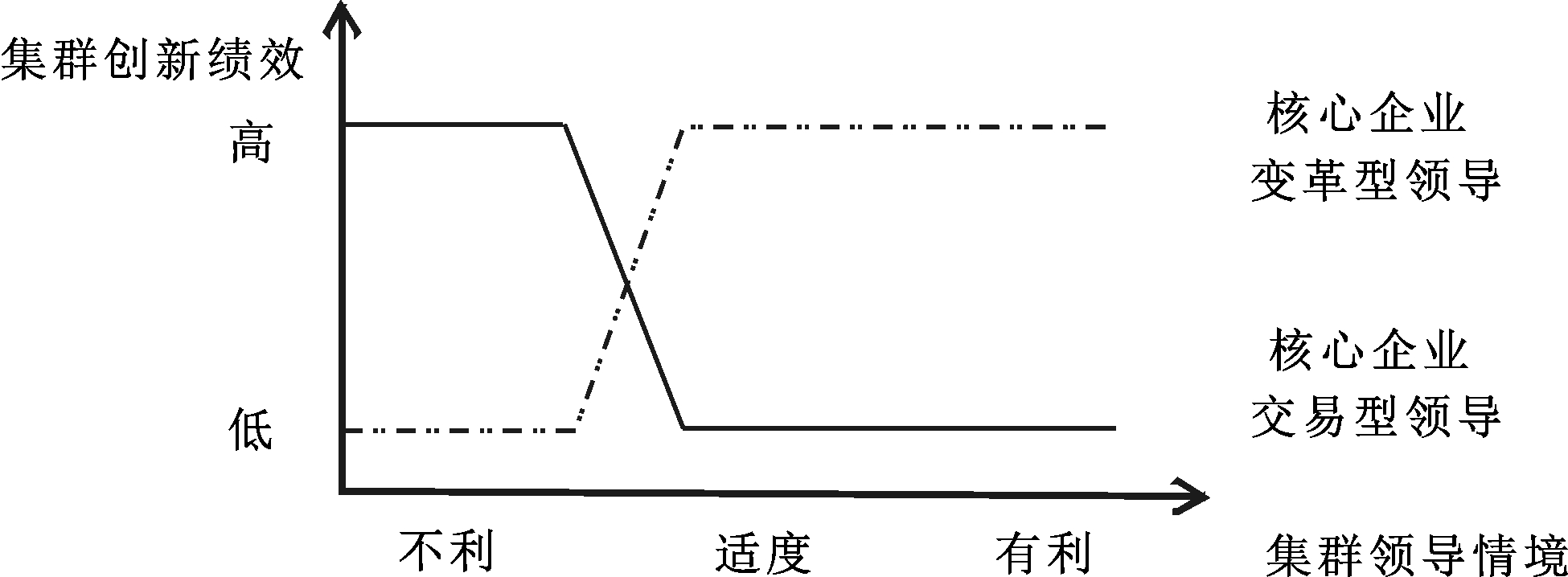

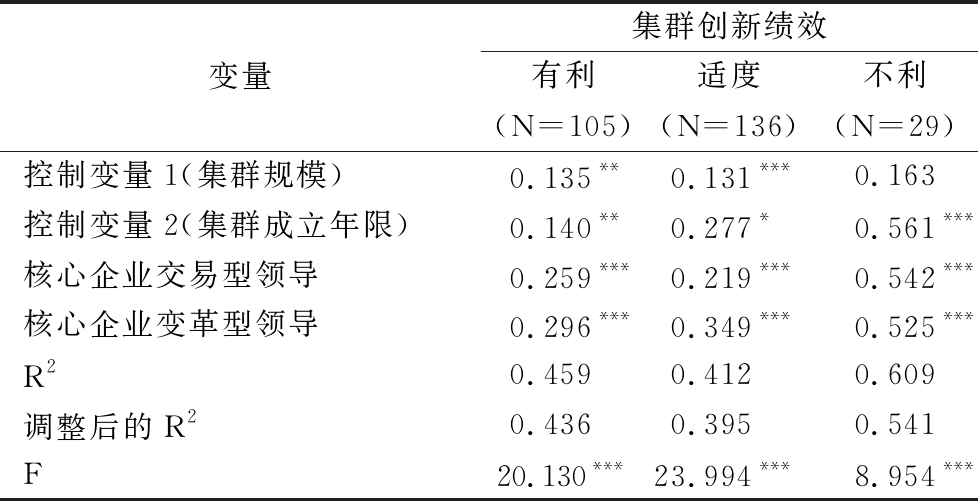

组织间信任、产品模块化和核心企业知识权力均为连续型变量,本研究根据3个变量的均值将其分为高低两种,再进行排列组合,最终根据领导情境划分,将一个大样本分成3个小样本,分别作核心企业交易型领导、核心企业变革型领导对集群创新绩效的回归,以检验不同情境下核心企业领导风格对集群创新绩效的影响,结果如表5所示。结果显示,在不利情境中,核心企业交易型领导对集群创新绩效的回归系数(β=0.542)大于核心企业变革型领导对集群创新绩效的回归系数(β=0.525),且均通过了显著性检验(p<0.01);在有利情境和适度情境中,核心企业交易型领导和核心企业变革型领导均对集群创新绩效有显著正向作用,且核心企业变革型领导对集群创新绩效的回归系数(β=0.296,p<0.01;β=0.349,p<0.01)大于核心企业交易型领导对集群创新绩效的回归系数(β=0.259,p<0.01;β=0.219,p<0.01),表明核心企业变革型领导比交易型领导更有利于集群创新绩效提高。综上所述,核心企业领导风格在不同领导情境下对集群创新绩效的作用效果不同,但这种不同构成的调节效应并不呈U(倒U)型,如图5所示,因此H5不成立。

表4 回归结果

变量集群创新绩效M1M2M3M4M5M6M7控制变量1(集群规模)0.213***0.144***0.097***0.099***0.091***0.109***0.107***控制变量2(集群成立年限)0.281***0.221***0.164***0.132***0.149***0.157***0.116***核心企业交易型领导0.245***0.166***0.122***0.134***0.140***0.081**核心企业变革型领导0.311***0.224***0.212***0.200***0.175***0.149***组织间信任0.218***0.183***0.194***0.204***0.158***产品模块化0.121***0.101***0.102***0.088***0.058**核心企业知识权力0.114***0.110***0.096***0.083***0.069**组织间信任×核心企业交易型领导0.150***0.136***组织间信任×核心企业变革型领导0.091**0.072**产品模块化×核心企业交易型领导-0.075***-0.028*产品模块化×核心企业变革型领导0.106***0.077**知识权力×核心企业交易型领导0.118***0.124***知识权力×核心企业变革型领导0.128***0.118**R20.2330.4240.5730.6190.6010.6120.672调整后的R20.2270.4150.5610.6060.5870.5980.655F40.522***48.689***50.149***47.008***43.453***45.552***40.293***

注:*p<0.1,**p<0.05,***p<0.01;下同

表5 不同情境的回归结果

变量集群创新绩效有利(N=105)适度(N=136)不利(N=29)控制变量1(集群规模)0.135**0.131***0.163控制变量2(集群成立年限)0.140**0.277*0.561***核心企业交易型领导0.259***0.219***0.542***核心企业变革型领导0.296***0.349***0.525***R20.4590.4120.609调整后的R20.4360.3950.541F20.130***23.994***8.954***

4 结语

4.1 研究结论

本文探讨了产业集群中核心企业领导风格、组织间信任、产品模块化、核心企业知识权力与集群创新绩效的关系,得出以下主要结论:

首先,核心企业交易型领导与变革型领导风格都能促进集群创新绩效提升,但是这种促进效应会受到组织间信任、产品模块化和核心企业知识权力的影响。组织间信任、产品模块化和核心企业知识权力均会强化核心企业交易型领导、核心企业变革型领导与集群创新绩效的正向关系,其中组织间信任的调节作用与假设不符。可能是因为,集群中的参与者具有多样性且缺乏树立共同目标的强制力,即使组织间信任度较高,参与者也会产生不同动机和目标;组织间情感关系的建立需要基于对彼此能力的信任,提高集群中的信任度被视为一项长期工作,需要将信任从直接关系向广泛的互动关系延伸,因此变革型领导通过建立信任氛围从而促进成员不断创新的作用不会被替代。

其次,本文基于组织间信任、产品模块化和核心企业知识权力3个因素,将集群层面领导情境分为有利、适度和不利,并发现在有利和适度情境下,核心企业变革型领导比交易型领导更有利于集群创新;在不利情境下,核心企业交易型领导比变革型领导更有利于集群创新,这与费德勒模型不符,即集群层面的费德勒权变模型并不呈U型或倒U型。这是因为,原有费德勒模型针对的是科层制企业,科层制企业实施严格的职能体系,使一切社会行动建立在高效完成工作任务从而实现效率功能的目的上。当情境有利时,领导者专注于任务的高效完成,倾向于任务导向型风格。产业集群作为中间性组织,企业之间相互依赖、分工合作的目的是降低不确定性,支持中间组织的创新,创新功能是其发展壮大的充分条件,有利情境可为核心企业创造良好的领导环境。此时,核心企业倾向于选择更能鼓励成员企业进行突破式创新的变革型领导。

4.2 理论贡献

本文理论贡献主要有两方面:一方面,在集群治理相关研究中,不少学者在领导理论的基础上发现核心企业交易型领导方式能够提高集群运行效率,但对于其是否同时促进集群持续创新却充满矛盾和对立的观点。事实上,集群创新过程中核心企业的领导风格根据领导情境具有权变性,而核心企业变革型领导方式能够有效弥补集群创新过程中对社会心理因素的忽视。因此,分析核心企业交易型领导和变革型领导在集群创新过程中的权变性,能够有效解决当前研究的不足,为集群治理研究提供参考。另一方面,本研究将费德勒模型从企业层面拓展至集群层面并加以应用。本研究认为,费德勒模型关注的是个体间具有不对称权力、能够通过社会心理因素联结且有共同目标的群体,这在企业层面和集群层面具有普适性。由此,在集群背景下,本文提出知识权力、组织间信任和产品模块化3个核心企业领导情境因素,并实证检验其对核心企业领导风格与集群创新绩效关系的调节效应。同时,按照费德勒模型的分析范式,本文又将集群领导情境因素的联合影响效应分成有利、适度和不利3种情况,并对核心企业领导风格的动态选择进行系统阐述,发现由于应用背景不同,集群层面的费德勒权变模型并不呈U型或倒U型,企业层面的费德勒模型适用于解释生产效率问题,而集群层面的费德勒模型针对的是创新效率问题。这一定程度上拓展了费德勒模型在集群创新问题上的应用领域,启发了不同组织间特征背景下的比较研究。

4.3 管理启示

产业集群是区域发展的新模式,是推动中国经济高速发展的关键力量。本文研究结论对促进集群创新、推动区域高速发展有以下启示:首先,核心企业可以加强与中小企业的合作交流,将非核心生产业务外包给中小企业进行专业化生产,实现企业内部分工合作的外部化,从而吸引关联配套企业,最终在产业集群中构建出完整的产业链和良好的协作关系,避免中小企业被动服从,也可以对生产的产品进行模块化设计,制定技术标准,以此提升集群创新效率。其次,核心企业需制定规则,明确集群内企业分工,使集群中的成员企业在共同目标指引下行动,确保整个集群的高效运作和协同创新。同时,还需要主动对中小企业进行知识外溢,在技术上给予指导,在行为和精神上给予支持,在集群中培养相互信任、合作共赢的意识,以构建稳定长远的组织间关系,在集群中营造积极的创新氛围,避免中小企业产生创新惰性。

参考文献:

[1] GIULIANI E.Role of technological gatekeepers in the growth of industrial clusters:evidence from Chile[J].Regional Studies,2011,45(10):1329-1348.

[2] DEFEE C C.Supply chain leadership[M].knoxville:University of Tennessee, 2007.

[3] 盛志君,牟晓伟.吉林省汽车产业集群升级问题及对策研究[J].经济视角,2016,35(1):23-28.

[4] DEICHMANN D, STAM D.Leveraging transformational and transactional leadership to cultivate the generation of organization-focused ideas[J].The Leadership Quarterly,2015,26(2):204-219.

[5] 孙国强,于燕琴,吉迎东.技术权力、组织间信任影响领导行为的跨案例研究:核心企业心理定位视角[J].科技进步与对策,2017,34(4):90-96.

[6] 王发明,朱美娟.领导企业治理下创新生态系统演进路径研究[J].科技进步与对策,2018,35(9):84-90.

[7] 宋晶,陈菊红,孙永磊.核心企业领导风格、组织间信任与合作创新绩效的关系研究[J].中国科技论坛,2013,29(11):73-78.

[8] 吴松强,孙波,王路.集群中核心企业网络权力对配套企业合作行为的影响:关系资本的调节效应[J].科技进步与对策,2017,34(13):81-88.

[9] 刘会,宋华,冯云霞.产品模块化与供应链整合的适配性关系研究[J].科学学与科学技术管理,2015,36(9):93-104.

[10] OJHA D,ACHARYA C,COOPER D.Transformational leadership and supply chain ambidexterity:mediating role of supply chain organizational learning and moderating role of uncertainty[J].International Journal of Production Economics,2018,197:215-231.

[11] DHANARAJ C,PARKHE A.Orchestrating innovation networks[J].Academy of Management Review,2006,31(3):659-669.

[12] 谢永平,王晶,李尧,等.核心企业领导风格、网络承诺对网络绩效的影响[J].科技进步与对策,2018,35(7):88-96.

[13] 何伟怡,张娉娉.核心企业领导风格与弱稳定性的工程供应链信息共享:关系质量的中介作用[J].南开管理评论,2020,23(1):107-117.

[14] MIAO Q,NEWMAN A,LAMB P.Transformational leadership and the work outcomes of Chinese migrant workers:the mediating effects of identification with leader[J].Leadership,2012,8(4):377-395.

[15] 冯彩玲.差异化变革型领导对员工创新行为的跨层次影响[J].管理评论,2017,29(5):120-130.

[16] 孙永磊,党兴华.基于知识权力的网络惯例形成研究[J].科学学研究,2013,31(9):1372-1380,1390.

[17] POPP M,HADWICH K.Examining the effects of employees' behaviour by transferring a leadership contingency theory to the service context[J].Journal of Service Management Research,2018,2(3):44-62.

[18] 孙永磊,宋晶,谢永平.调节定向对创新网络惯例的影响:基于组织间信任的情景分析[J].科研管理,2016,37(8):1-7.

[19] COLQUITT J A,LEPINE J A,ZAPATA C P,et al.Trust in typical and high-reliability contexts:building and reacting to trust among firefighters[J].Academy of Management Journal,2011,54(5):999-1015.

[20] CAMPAGNOLO D,CAMUFFO A.The concept of modularity in management studies:a literature review[J].International Journal of Management Reviews,2010,12(3):259-283.

[21] 曹虹剑,张建英,刘丹.模块化分工、协同与技术创新:基于战略性新兴产业的研究[J].中国软科学,2015,30(7):100-110.

[22] CABIGIOSU A,ZIRPOLI F,CAMUFFO A.Modularity,interfaces definition and the integration of external sources of innovation in the automotive industry[J].Research Policy,2013,42(3):662-675.

[23] 陈建勋,张婷婷,吴隆增.产品模块化对组织绩效的影响:中国情境下的实证研究[J].中国管理科学,2009,17(3):121-130.

[24] KUNZLE B,ZALA-MEZO E,KOLBE M,et al.Substitutes for leadership in anaesthesia teams and their impact on leadership effectiveness[J].European Journal of Work and Organizational Psychology,2010,19(5):505-531.

[25] NEUBERT M J,HUNTER E M,TOLENTINO R C.A servant leader and their stakeholders:when does organizational structure enhance a leader's influence[J].The Leadership Quarterly,2016,27(6):896-910.

[26] RICE R W,CHEMERS M M.Predicting the emergence of leaders using fiedler's contingency model of leadership effectiveness[J].Journal of Applied Psychology,1973,57(3):281-287.

[27] 肖静华,谢康.组合与单一治理对供应链信息系统价值创造的影响[J].管理科学,2010,23(4):86-94.

[28] WANG P,RODE J C.Transformational leadership and follower creativity:the moderating effects of identification with leader and organizational climate[J].Human Relations,2010,63(8):1105-1128.

[29] BASKARADA S,WATSON J,CROMARTY J.Balancing transactional and transformational leadership[J].International Journal of Organizational Analysis,2017,25(3):506-515.

[30] 李宇,陆艳红.知识权力如何有效运用:“有核”集群的知识创造及权力距离的调节作用[J].南开管理评论,2018,21(6):107-120.

[31] 李卫国,钟书华.创新集群绩效评价:以欧洲IT集群为例[J].科技与经济,2010,23(3):15-18.

(责任编辑:陈 井)