0 引言

高校本身不具备生产能力,因此专利权转让或许可成为高校专利转化的主要途径,即高校通过将专利权转让或许可给具备专利实施能力的企业,使科技成果转化为生产力。国家知识产权局统计数据显示,截至2020年5月28日,我国发明专利总授权量达到2 439 687项,其中,除企业占比56%外,高校是我国专利申请的主力军,占比达23%,各级各类科研院所占比仅为5%,其它机构及个人占比15%。高校虽在除企业外的各类专利权人中占比最高,但是高校专利实际发生专利权转让或许可的比例却很低。从国家知识产权局网站检索可知,我国高校专利申请总量为1 319 604项,而其中发生了专利权转让或许可的专利数量为45 127项,实际转化率仅为3.42%。

鉴于高校专利的低转化率,如何从海量高校专利中识别出具备可转化性的潜力专利,为提升高校专利可转化性给出有效建议,是科技管理和科技评价部门亟需关注的研究命题。本文尝试研究已经成功转化(转让或许可)的高校专利文献计量特征,并与未能转化的高校专利样本文献计量特征作对比,通过差异分析探索高校成功转化专利与未能转化专利在主要文献计量指标上的差异性,识别出成功转化专利相较于未能转化专利的显著特征,从而揭示高校专利可转化性与特定文献计量特征之间的相关性。研究上述相关性的意义在于:以事实上存在的相关性为客观依据,将特定专利文献计量特征作为该专利有可能实现转化的信号,可以为预见专利转化或评估专利可转化性提供来自文献计量学的线索。更进一步,本文还将分析成功转化专利具备特定文献计量特征的原因,分析视角包括专利审查制度视角、创新经济学视角和科研成果评价制度视角,以期通过上述分析,在更深层次上发现科研管理体制机制对专利成果转化的影响,从而提出关于科研团队运行、科研成果评价和科研创新激励制度方面的建议。

1 文献综述

目前国内外学者关于高校专利转化的相关研究主要集中在专利转化途径或模式、转化专利的地域或校企分布特征、转化能力与效率等主题领域。其中,从文献计量学视角研究高校专利转化的相关成果主要集中在两个方面。

(1)在数据分析基础上,采用社会网络分析等方法探索高校专利成果转化的地域分布、校企合作分布等特征。如Xu等[1]以基因工程疫苗领域为例,通过研究高校与企业专利合作网络,分析高校科技成果向企业转化的特征;Graf等[2]基于区域专利合作网络,研究高校科技成果向企业转化的规律;Ipiranga等[3]以RENORBIO为基础,分析高校、政府和企业在该技术领域的合作关系,并探讨合作的优势、局限性及对策;尹西明等[4]基于2008—2012年我国高校专利许可数据,利用社会网络分析法,对全国范围内高校专利许可的时空分布特征进行研究;马荣康等(2017)基于2008—2015年我国太阳能、燃料电池和风能技术领域的专利许可数据,运用社会网络分析方法分析我国新能源技术转移网络的演变特征;马晓雅等[5]基于2016年北京、江苏、陕西3个重要区域的高校专利权转移数据,运用社会网络分析方法和多元回归模型,探索不同区域高校科技成果转化的网络结构和影响因素;康旭东等[6]以2011—2015年发明专利转让公告为样本数据,利用社会网络分析方法等分析高校—企业技术转移特征。

(2)采取统计、对比等方法对高校转让或许可专利数据进行分析,研究高校转化专利的相关特征。如谭龙等[7]基于2011年专利实施许可备案统计数据,从许可专利类型与许可方式、许可人类型与区域分布、被许可人类型与区域交互等角度,对我国高校专利实施许可现状与特征进行分析;李强等[8]以2008—2012年相关数据为基础,对比分析高校许可与转让专利数量、类型和技术类别等总体情况以及输出输入地域、技术年龄、技术领域分布等技术特征;叶静怡等[9]从专利申请与授权、转让率、转让收入和成本—收益等角度,对中美高校技术转移效率进行对比研究,发现中国高校专利申请量、授权量、转让收入与研发支出之比远远高于美国高校,但转让率和转让收入则远低于美国高校,并将中美高校技术转移效率差异归因于经费投入、技术转移、人力资源投入和激励制度等方面的差距;王健等(2016)将高校专利转化能力细分为专利权转移能力、专利申请权转移能力和专利实施许可能力,并基于专利申请转让、专利权转让、许可数等指标对37所“985”工程高校专利转化能力进行细分与比较,发现3类专利转化能力在我国高校中呈现不同发展态势;李志鹏等[10]以专利转让数和转移地域分布网络为主要指标,评价高校知识成果转化能力;顾瑞婷[11]从专利价值、转化趋势等角度对2014—2018年案例高校申请的发明专利转化情况进行计量分析;张晓月等[12]从专利转化和技术特征视角探讨了专利是否转化及专利同族数、实质审查时间、发明人人数、权利要求项数、文献页数、引证专利项数等特征对专利价值的影响;陈振英等[13]以高校专利数量、有效维持情况、被引用情况等为依据,评价高校专利转化能力。

从国内外相关研究成果看,还未发现在是否成功实现专利转化这一对比视野下实证研究高校专利转化问题的相关文献。本文运用对比分析方法,研究高校专利可转化性与其文献计量特征之间的相关性,具有一定新颖性和较大的探索空间。

2 高校专利可转化性与其文献计量特征相关性发现

2.1 研究思路与方法

本文通过对比已经成功转让或许可与未能转让或许可的高校专利之间的文献计量特征差异,依托多元统计学的差异分析方法,研究高校专利可转化性与其文献计量特征之间的相关性。采用Mann-Whitney U检验和Kolmogorov-Smirnov检验两种独立样本非参数检验方法,依据其Z统计量概率P值判断专利能否转化与其各项文献计量特征是否相关。

2.2 研究样本

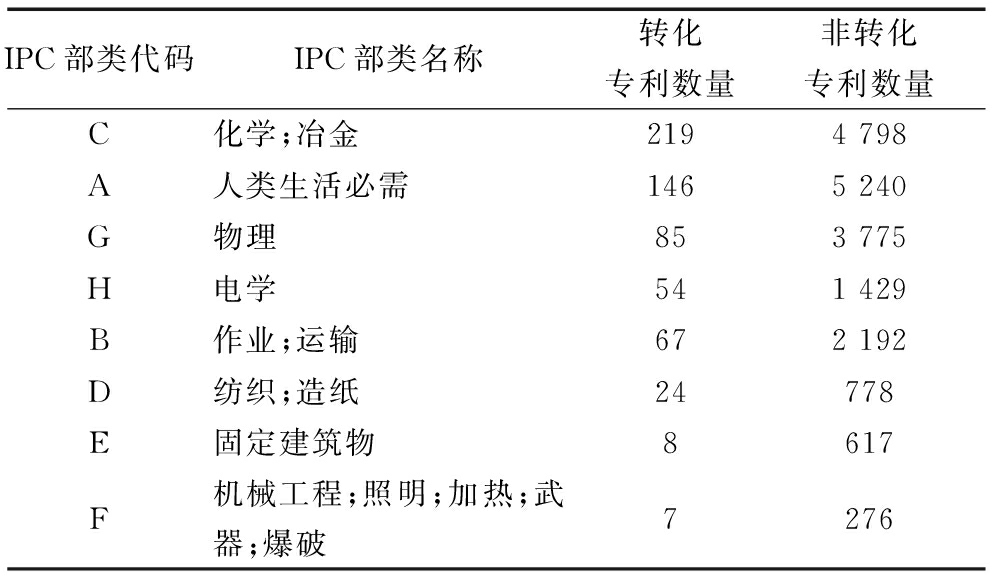

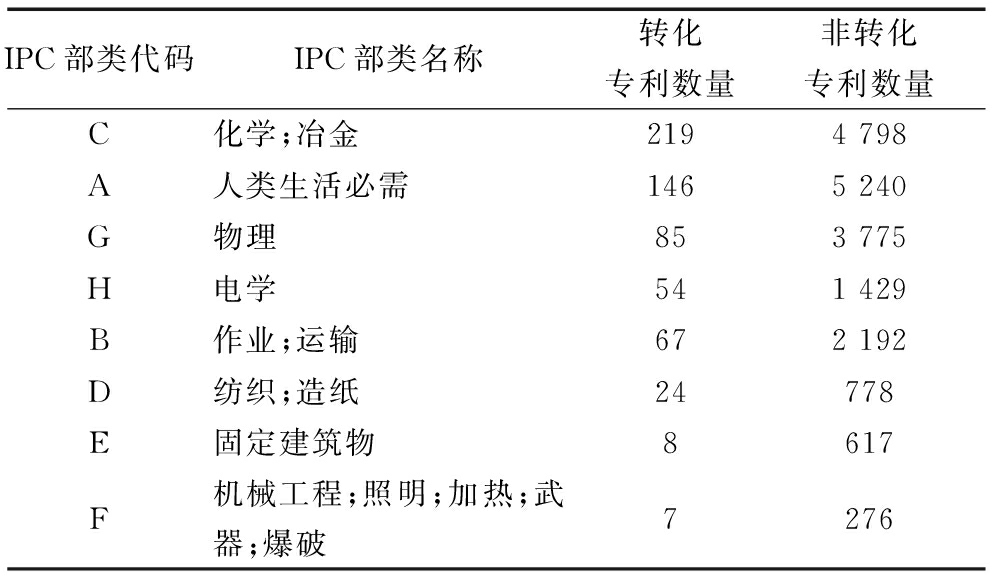

本文选取四川大学(简称S大学)作为研究样本,理由如下:①S大学是中国“双一流”建设高校,而“双一流”建设高校是国家R&D投入重点,其产出专利实际转化情况应当被重点关注;②S大学是文、理、工、医学科门类齐全的综合性大学,在专利产出的行业领域类别上具有全面性,能够实现IPC大类全覆盖,S大学16 491组专利共有46 077个IPC分类号,平均每组专利IPC号数量为2.79个,具体专利领域分布统计如表1所示;③S大学具有较大的专利产出规模(16 491项),能够为本文提供充足的样本量,同时S大学的专利权转让和许可数值(312项)接近全国所有高校专利权转让和许可数量的中位数,在统计学意义上具有较好的代表性。

表1 S大学专利领域分布统计结果

IPC部类代码IPC部类名称转化专利数量非转化专利数量C化学;冶金2194 798A人类生活必需1465 240G物理853 775H电学541 429B作业;运输672 192D纺织;造纸24778E固定建筑物8617F机械工程;照明;加热;武器;爆破7276

2.3 研究过程

通过查询国家知识产权局网得到原始申请(权利)人为S大学的发明专利16 491项,通过法律事件查询可知,实际发生专利权转让或许可的专利为312项。将S大学专利划分为转化组和非转化组,两组样本规模分别为312和16 179,总体上属于大样本。

由于转化组和非转化组样本数据不符合正态分布,因此对两个样本组的差异分析采用Mann-Whitney U检验和Kolmogorov-Smirnov检验两种独立样本非参数检验方法。

2.3.1 转化组与非转化组差异分析

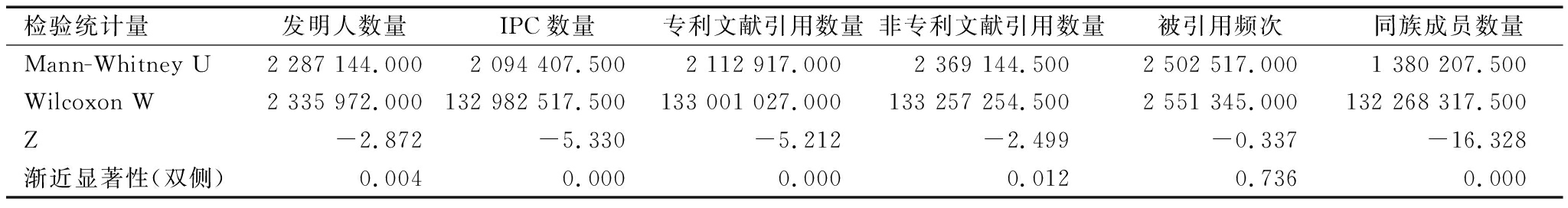

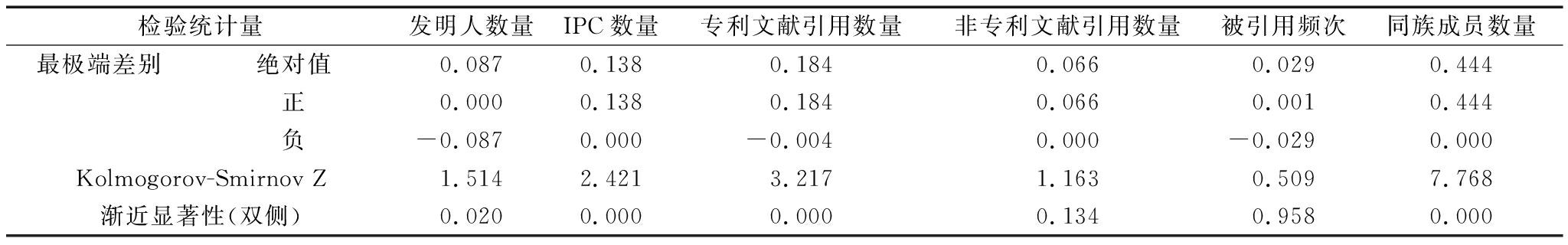

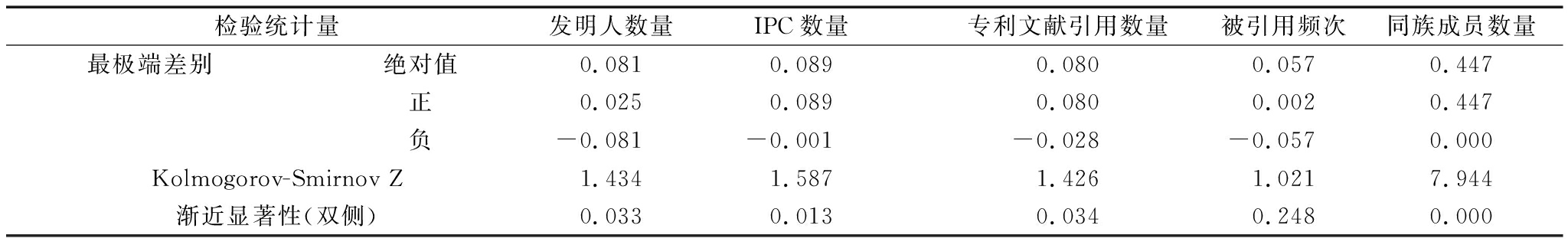

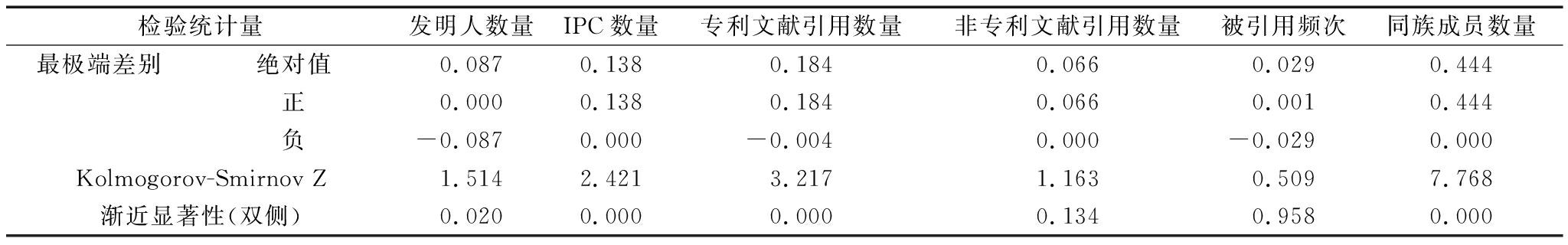

利用SPSS软件对转化组与非转化组的发明人数量、IPC数量、专利文献引用数量、非专利文献引用数量、被引用频次、同族成员数量6个常用专利文献计量指标统计数值进行差异分析,结果如表2、3所示。

表2 转化组与非转化组Mann-Whitney U差异性检验结果

检验统计量发明人数量IPC数量专利文献引用数量非专利文献引用数量被引用频次同族成员数量Mann-Whitney U2 287 144.0002 094 407.5002 112 917.0002 369 144.5002 502 517.0001 380 207.500Wilcoxon W2 335 972.000132 982 517.500133 001 027.000133 257 254.5002 551 345.000132 268 317.500Z-2.872-5.330-5.212-2.499-0.337-16.328渐近显著性(双侧)0.0040.0000.0000.0120.7360.000

由Mann-Whitney U和Kolmogorov-Smirnov检验结果可知,转化组与非转化组在被引用频次这一重要指标上无显著差异,在非专利文献引用数量上,差异也不显著,但在发明人数量、IPC数量、专利文献引用数量、同族成员数量4项指标上均显示出显著差异。

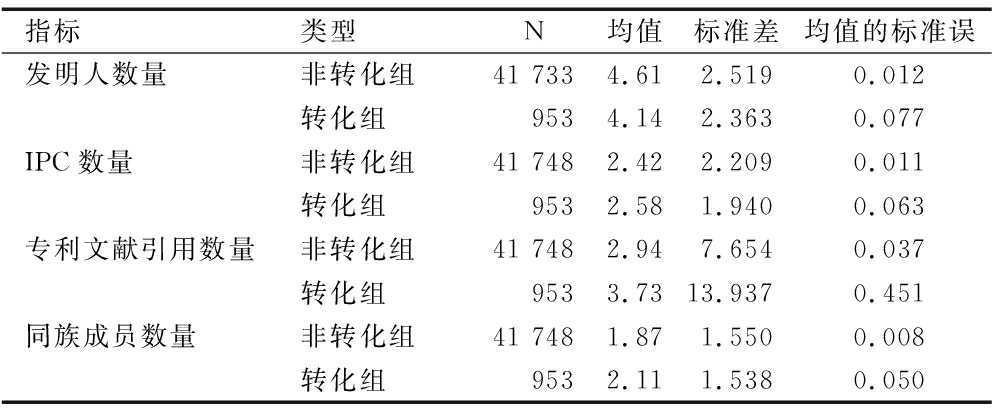

表3 转化组与非转化组Kolmogorov-Smirnov检验结果

检验统计量发明人数量IPC数量专利文献引用数量非专利文献引用数量被引用频次同族成员数量最极端差别绝对值0.0870.1380.1840.0660.0290.444正0.0000.1380.1840.0660.0010.444负-0.0870.000-0.0040.000-0.0290.000Kolmogorov-Smirnov Z1.5142.4213.2171.1630.5097.768渐近显著性(双侧)0.0200.0000.0000.1340.9580.000

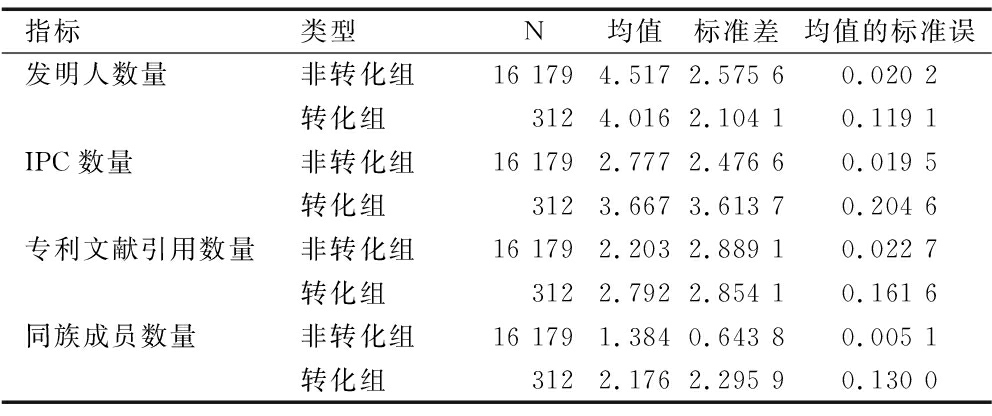

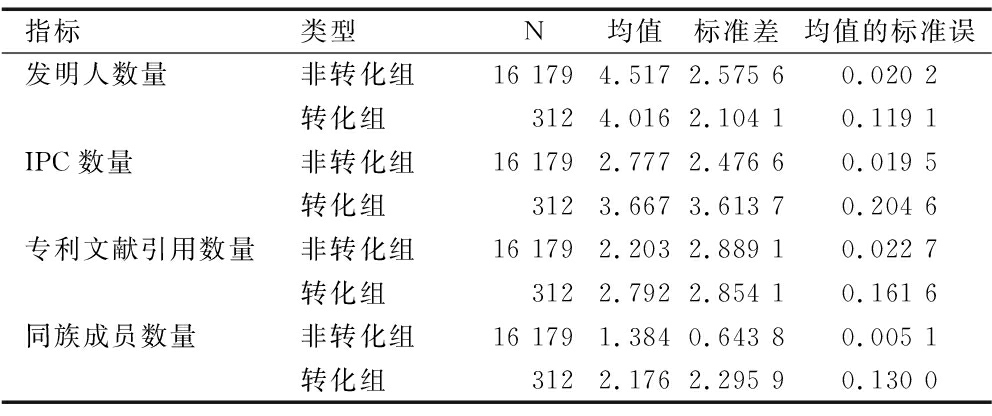

针对上述4项存在显著差异的指标,进一步作统计量对比分析,如表4所示。结果显示,转化组的IPC数量、专利文献引用数量、同族成员数量3项指标均值均高于非转化组,转化组的发明人数量指标均值低于非转化组。

表4 差异性显著的专利文献计量指标统计量对比分析结果

指标类型N均值标准差均值的标准误发明人数量非转化组16 1794.5172.575 60.020 2转化组3124.0162.104 10.119 1IPC数量非转化组16 1792.7772.476 60.019 5转化组3123.6673.613 70.204 6专利文献引用数量非转化组16 1792.2032.889 10.022 7转化组3122.7922.854 10.161 6同族成员数量非转化组16 1791.3840.643 80.005 1转化组3122.1762.295 90.130 0

2.3.2 转化组转化有效性的进一步跟踪分析

专利权发生转让或许可后,一部分专利会失效,一部分专利会一直维持有效。专利失效的原因主要是遭遇异议或诉讼后被宣告无效,以及因专利权人停止缴纳维持费而自动失效,其中后者是专利失效的最主要原因[14]。为何专利权人会停止缴纳维持费?因为专利权人会权衡专利产品的预期市场收益和因缴纳维持费而产生的专利成本,对于预期收益过低的专利,专利权人会选择停止缴费,放弃专利权。

因此,本文认为,专利权转让或许可后失效,意味着转化不成功,即该专利转化后并不能生产出具有市场占有能力和盈利能力的专利产品;而专利权转让或许可后一直维持有效,则意味着转化相对成功,即能够生产出在一定时间内具有市场占有能力和盈利能力的专利产品。

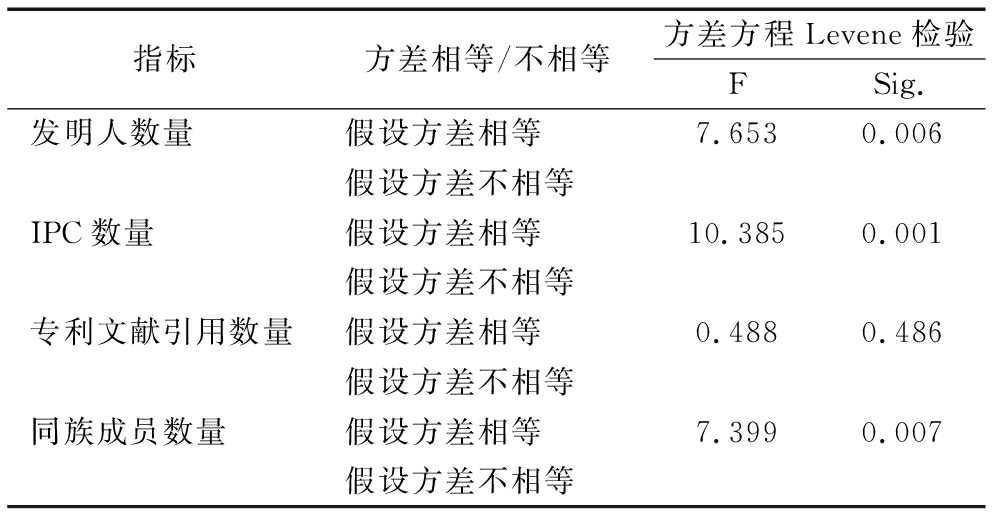

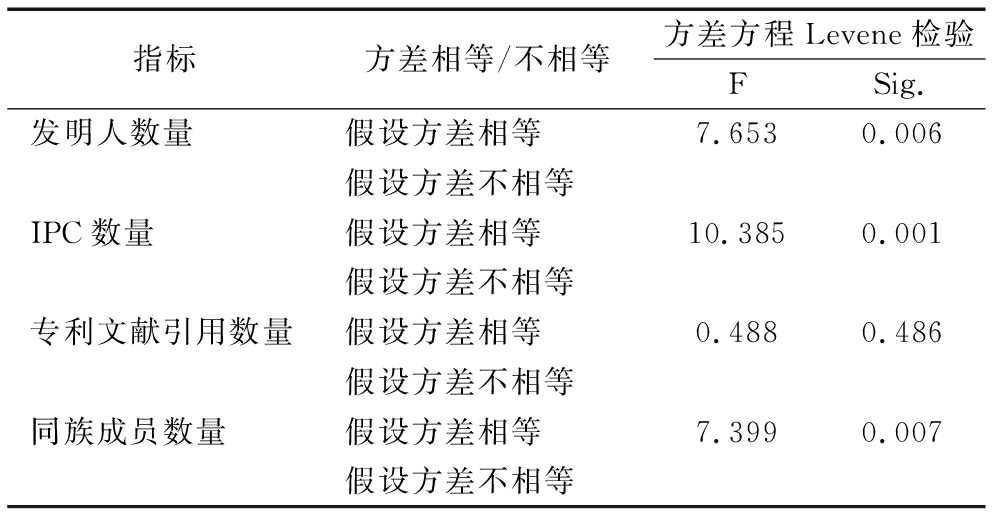

为进一步跟踪研究专利转化是否成功,本文将转化组再划分为两个独立样本组,即专利权转让或许可后失效的专利组(失效组)以及专利权转让或许可后一直维持有效的专利组(有效组)。有效组(187项专利)和失效组(125项专利)的各项文献计量指标数据都符合正态分布,因此采用独立样本方差方程的Levene检验方法进行差异分析,结果如表5所示。结果显示,失效组与有效组在专利文献引用量指标上差异不显著(方差相等的概率P值为0.486,大于0.05,服从原假设),在发明人数量、IPC数量和同族成员数量3项指标上差异显著(方差相等的概率P值分别为0.006、0.001和0.007,均小于0.05,拒绝原假设)。

表5 转化后失效组与有效组方差方程Levene检验结果

指标方差相等/不相等方差方程Levene检验FSig.发明人数量假设方差相等7.6530.006假设方差不相等IPC数量假设方差相等10.3850.001假设方差不相等专利文献引用数量假设方差相等0.4880.486假设方差不相等同族成员数量假设方差相等7.3990.007假设方差不相等

差异性显著的发明人数量、IPC数量和同族成员数量3个计量指标的统计量如表6所示。结果显示,有效组专利的发明人数量、IPC数量和同族成员数量均值均高于失效组。

表6 失效组与有效组统计结果

指标转化后分组N均值标准差均值的标准误同族成员数量有效组1872.2732.754 40.201 4失效组1252.0321.343 70.120 2发明人数量有效组1874.3211.952 00.142 7失效组1253.5602.244 70.200 8IPC数量有效组1874.1234.207 10.307 7失效组1252.9842.327 90.208 2

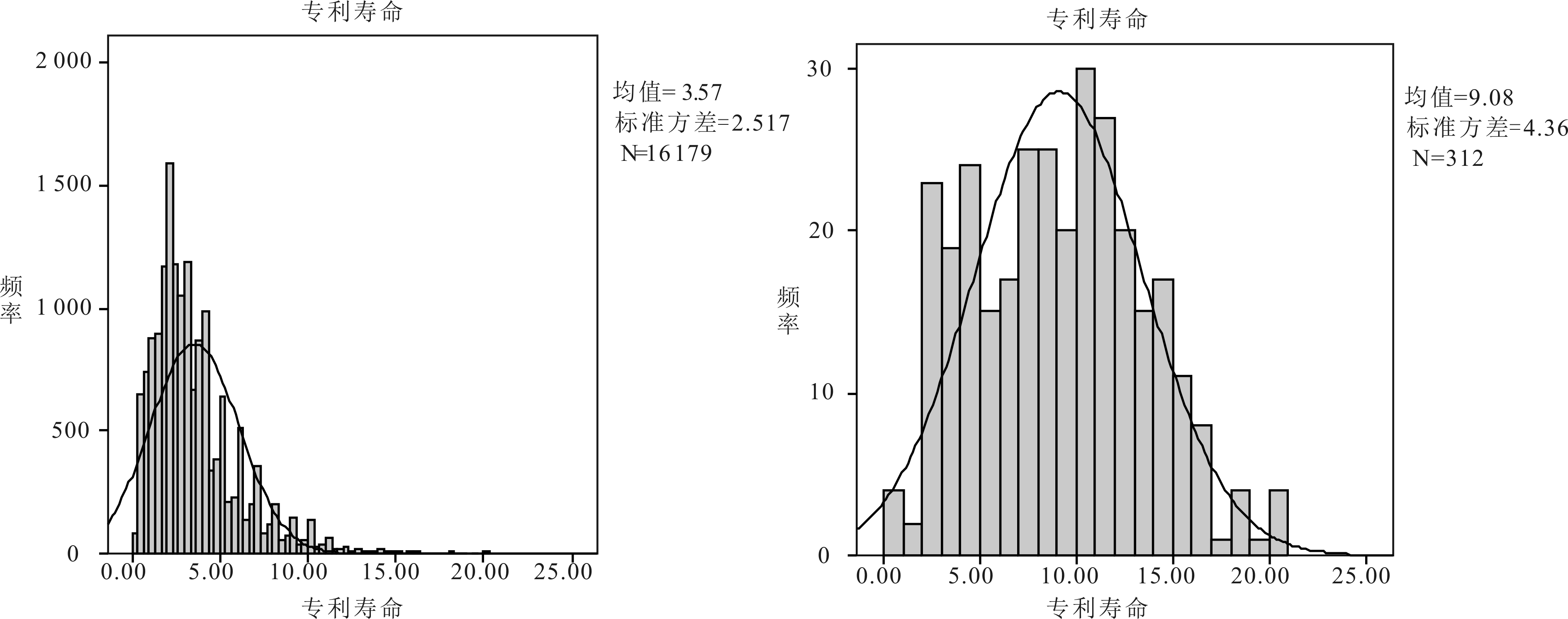

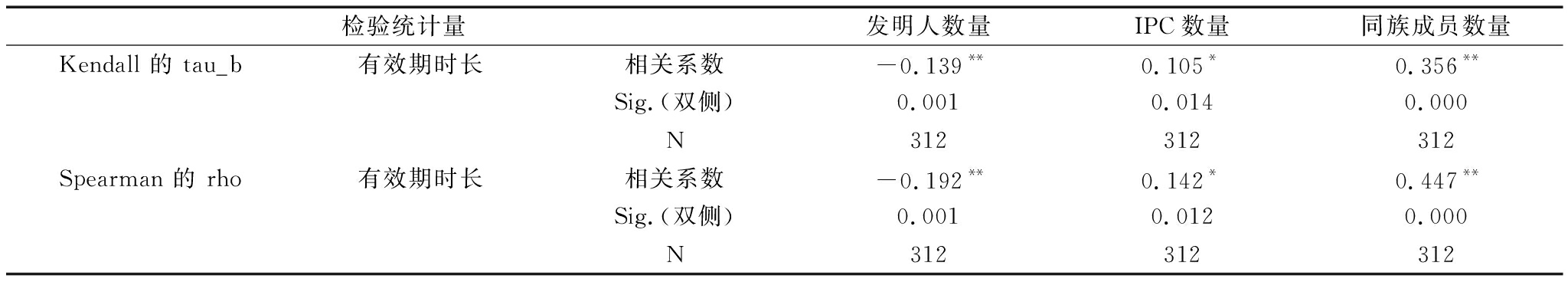

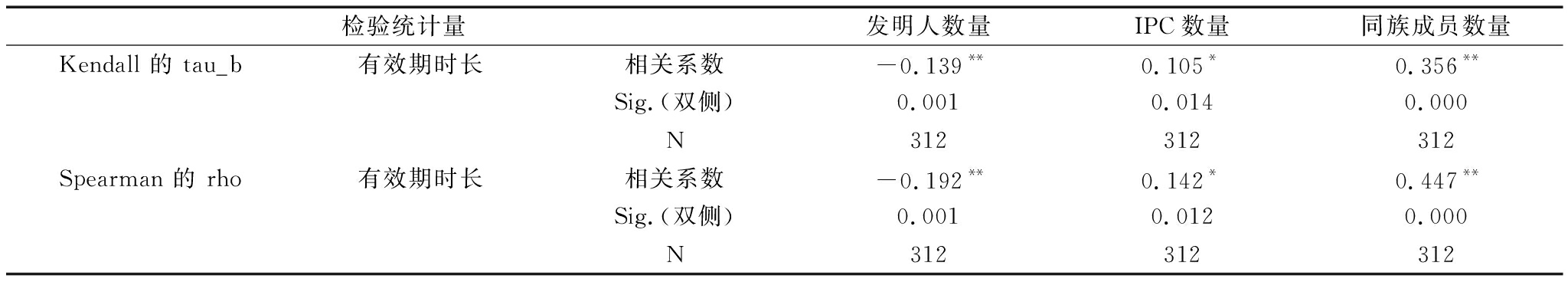

专利有效期时长(寿命)直接体现了专利继续生存和发展的技术生命力。如图1、2所示,转化组专利的有效期时长分布整体优于非转化组。为更深入发现专利技术生命力与发明人数量、IPC数量、同族成员数量3项文献计量特征之间的逻辑关联,本文进一步分析有效组专利的有效期时长与上述3个计量指标之间的相关性,结果如表7所示。

由表7可知,转化成功(转化后继续维持有效)的有效组专利,其有效期时长与发明人数量呈负相关关系,与IPC数量呈正相关关系,与同族成员数量呈显著正相关关系。

表7 有效组专利有效期时长与3个文献计量特征之间相关分析结果

检验统计量发明人数量IPC数量同族成员数量Kendall 的 tau_b有效期时长相关系数-0.139**0.105*0.356**Sig.(双侧)0.0010.0140.000N312312312Spearman 的 rho有效期时长相关系数-0.192**0.142*0.447**Sig.(双侧)0.0010.0120.000N312312312

注:*P<0.05,**P<0.01

2.3.3 相关性研究结论

(1)专利能否转化与被引用频次无关。Mann-Whitney U和Kolmogorov-Smirnov检验结果显示,转化组与非转化组的被引用频次Z统计量概率P值分别为0.736和0.958,远大于0.05,因此服从原假设,表明转化组与非转化组在被引用频次上无显著差异。

(2)专利能否转化与其施引的专利文献数量显著正相关。Mann-Whitney U和Kolmogorov-Smirnov检验结果显示,转化组与非转化组的专利文献引用数量Z统计量概率P值均为0.000,小于0.05,因此拒绝原假设,表明转化组与非转化组在专利文献引用数量上差异显著。同时,转化组专利文献引用数量均值为2.792,高于非转化组的专利文献引用数量均值2.203。

(3)专利能否转化与IPC数量显著正相关。Mann-Whitney U和Kolmogorov-Smirnov检验结果显示,转化组与非转化组IPC数量Z统计量概率P值均为0.000,小于0.05,因此拒绝原假设,表明转化组与非转化组在IPC数量上差异显著。由表4可知,转化组的IPC数量均值为3.667,高于非转化组的IPC数量均值2.777。由表5、6可知,失效组与有效组的IPC数量差异显著,失效组的IPC数量均值为2.984,低于有效组的IPC数量均值4.123。进一步采用Kendall的tau_b、Spearman的rho两种方法,对转化后持续维持有效的专利有效期时长与IPC数量进行相关分析,结果显示,有效组专利的有效期时长与IPC数量也呈正相关关系。

(4)专利能否转化与发明人数量显著相关。Mann-Whitney U和Kolmogorov-Smirnov检验结果显示,转化组与非转化组的发明人数量Z统计量概率P值分别为0.004和0.020,均小于0.05,因此拒绝原假设,表明转化组与非转化组在发明人数量上差异显著。如图3、4所示,转化组与非转化组的发明人数量分布规律差异较大,非转化组的发明人数量在1~7人区间内接近正态分布,而转化组的发明人数量则整体呈非正态分布(集中分布),头部集中分布于5人以下区间,峰值为4人。由表4可知,转化组的发明人数量均值为4.016,低于非转化组的发明人数量均值4.517。此外,基于有效组专利的有效期时长与发明人数量呈负相关关系,表明规模更小的发明人团队更有利于专利转化。但也并非发明人数量越少越好,如表5、6结果显示,转化后失效组与有效组的发明人数量差异显著,失效组的发明人数量均值为3.560,有效组的发明人数量均值为4.321,转化成功的专利在发明人数量上高于转化不成功的专利。综合上述两方面的分析结果,本文认为,发明人数量水平不宜过高也不宜过低,4人左右最有利于专利转化。

(5)专利能否转化与同族成员数量显著正相关。Mann-Whitney U和Kolmogorov-Smirnov检验结果显示,转化组与非转化组的同族成员数量Z统计量的概率P值均为0.000,小于0.05,因此拒绝原假设,表明转化组与非转化组在同族成员数量上差异显著。由表4可知,转化组的同族成员数量均值为2.176,非转化组的同族成员数量均值为1.384,转化专利在同族成员数量上高于没有实现转化的专利。由表5、6可知,转化后失效组与有效组的同族成员数量差异显著,失效组的同族成员数量均值为2.032,有效组的同族成员数量均值为2.273,转化后持续维持有效的专利在同族成员数量上高于转化后失效的专利。由表7可知,专利在实现转化后,持续维持有效时长与其同族成员数量显著正相关,且相关度较高,说明同族成员数量不仅是影响专利转化的重要因素,更是影响专利转化后能否持久维持有效(转化是否彻底成功)的核心要素。

2.4 结论验证

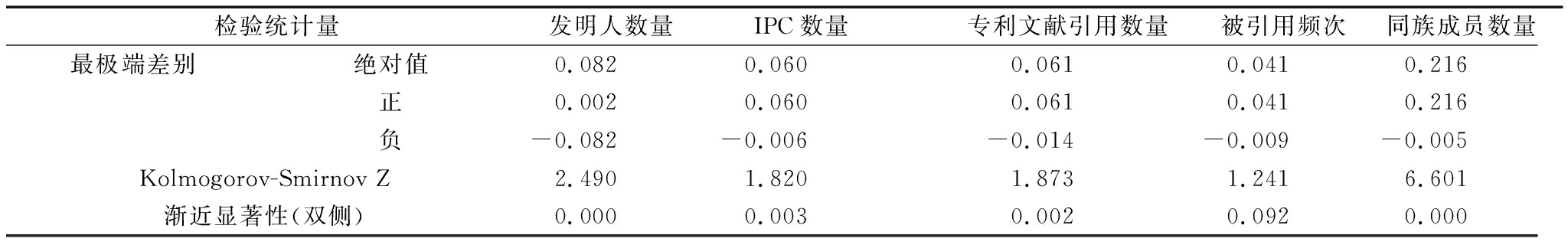

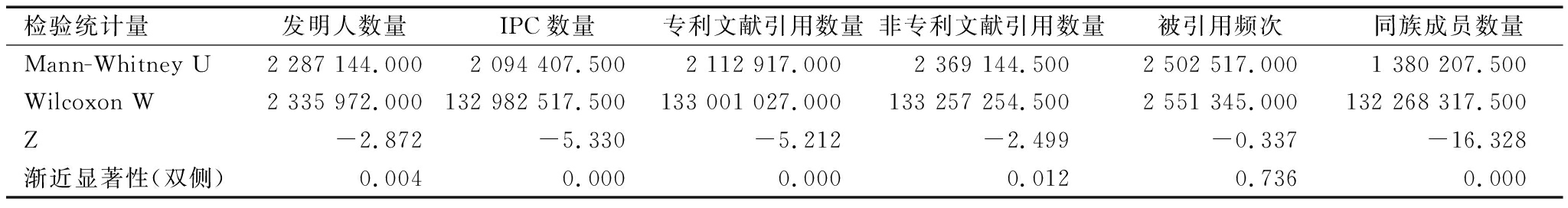

研究结论是否科学可靠的评判标准之一是该结论是否具有可验证性,学者通常会对研究结论进行可重复性检验,以验证结论的可信度和科学性,可重复次数越多则验证度越高。基于此,本文选取与S大学同属学科门类齐全、专利产出规模较大且成功转化专利数量较多的综合性大学——清华大学(简称Q大学)和同济大学(简称T大学)专利数据作为检验样本,运用Kolmogorov-Smirnov检验方法分别对两所大学的成功转化专利和未转化专利进行差异性分析,以验证前文结论,结果如表8、9所示。

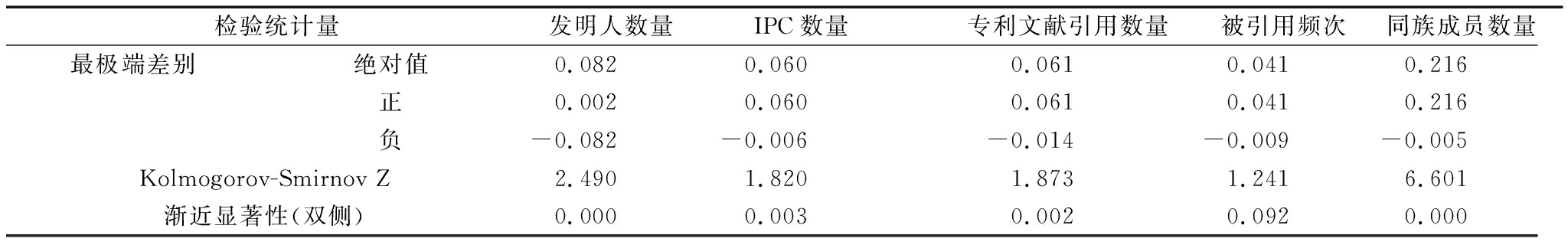

表8 Q大学转化组与非转化组Kolmogorov-Smirnov检验结果

检验统计量发明人数量IPC数量专利文献引用数量被引用频次同族成员数量最极端差别绝对值0.0820.0600.0610.0410.216正0.0020.0600.0610.0410.216负-0.082-0.006-0.014-0.009-0.005Kolmogorov-Smirnov Z2.4901.8201.8731.2416.601渐近显著性(双侧)0.0000.0030.0020.0920.000

Kolmogorov-Smirnov检验结果显示,Q大学、T大学转化组专利与非转化组专利的发明人数量、IPC数量、专利文献引用数量、同族成员数量4个指标Z统计量概率P值均小于0.05,拒绝原假设,说明在上述4个指标上,Q大学、T大学成功转化专利与未转化专利间存在显著性差异。同时,Q大学、T大学转化组专利与非转化组专利的被引用频次Z统计量概率P值均大于0.05,服从原假设,表明Q大学、T大学成功转化专利与未转化专利在被引用频次上没有显著性差异。这与S大学成功转化专利与未转化专利指标的差异性检验结果高度一致。

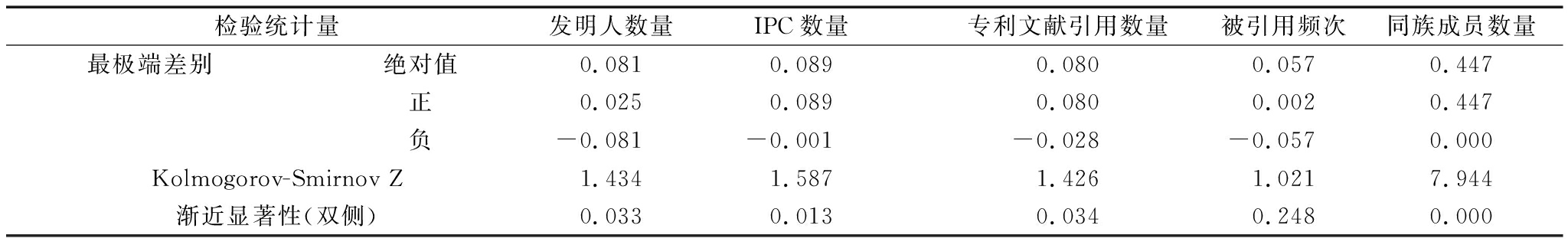

表9 T大学转化组与非转化组Kolmogorov-Smirnov检验结果

检验统计量发明人数量IPC数量专利文献引用数量被引用频次同族成员数量最极端差别绝对值0.0810.0890.0800.0570.447正0.0250.0890.0800.0020.447负-0.081-0.001-0.028-0.0570.000Kolmogorov-Smirnov Z1.4341.5871.4261.0217.944渐近显著性(双侧)0.0330.0130.0340.2480.000

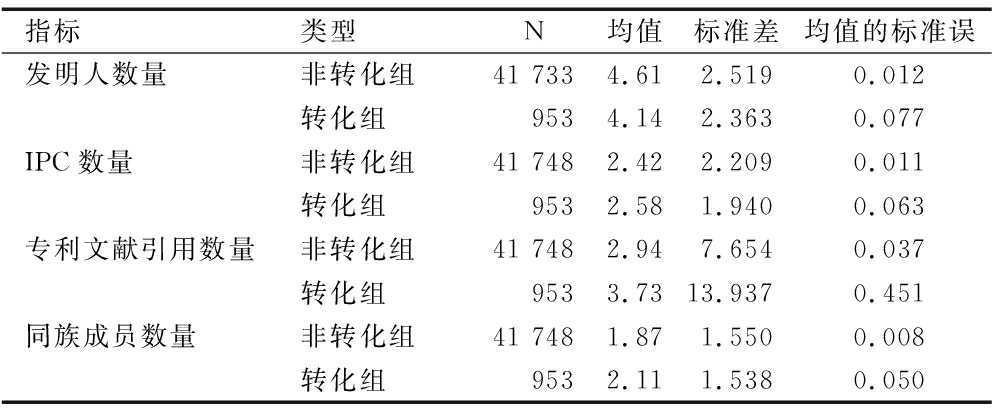

本文进一步对比Q大学、T大学转化组与非转化组专利差异显著的指标统计量,如表10、11所示。结果显示,Q大学、T大学转化组专利与非转化组专利存在显著性差异的指标不仅与S大学一致,并且差异指标的组统计量均值差异走向也高度一致。Q大学、T大学转化组专利的IPC数量、专利文献引用数量、同族专利数量指标均值均远高于非转化组专利,而转化组专利的发明人数量指标均值则低于非转化组专利。

表10 Q大学差异性显著的专利文献计量指标统计量对比结果

指标类型N均值标准差均值的标准误发明人数量非转化组41 7334.612.5190.012转化组9534.142.3630.077IPC数量非转化组41 7482.422.2090.011转化组9532.581.9400.063专利文献引用数量非转化组41 7482.947.6540.037转化组9533.7313.9370.451同族成员数量非转化组41 7481.871.5500.008转化组9532.111.5380.050

从可检验性标准看,专利能否转化与被引用频次无关、专利能否转化与其施引的专利文献数量显著正相关、专利能否转化与IPC数量显著正相关、专利能否转化与发明人数量显著相关、专利能否转化与同族成员数量显著正相关,上述5个结论均通过了可重复性检验,得到了进一步验证。

表11 T大学差异性显著的专利文献计量指标统计量对比

指标类型N均值标准差均值的标准误发明人数量非转化组15 2524.062.1490.017转化组3233.771.7850.099IPC数量非转化组15 2542.3551.731 40.014 0转化组3232.6721.993 20.110 9专利文献引用数量非转化组15 2542.4062.981 90.024 1转化组3232.6693.199 20.178 0同族成员数量非转化组15 2541.3790.631 20.005 1转化组3231.8610.719 60.040 0

3 相关性背后的原因探讨

3.1 专利能否转化与被引用频次无关的原因探讨

文献计量学通常认为,科技论文被引用频次是其学术水平的正向指征。但在专利领域,这一评价思维却并不适用,本文实证分析S大学样本专利的15 560条前向引用(被引信息)发现,专利能否转化与其被引用频次无关,可能存在两方面原因。

(1)作为上位概念格专利被引有利于转化。专利被引是在专利审查制度下由审查员实施引用行为的结果[15],意味着其被作为对比文件(对比新颖性、创造性及其程度与范围的依据),用于判定新的专利申请能否授权以及可授权范围。如果某专利作为上位概念格的对比专利被引用,那么施引专利申请的权利范围将落在其下位概念格。此时,作为上位概念格的被引专利,将对下位概念格的施引专利申请相关权利要求的新颖性和创造性产生阻碍[16]。这种情况下,下位概念的专利申请将面临权利要求减少或不能授权的审查结果。申请人若需要生产出专利产品,必然需要取得被引专利权利人的许可,因此,这类被引将积极正向影响专利权的转让或许可。

(2)作为同级概念格对比专利被引不利于转化。如果某专利作为同级概念格的对比专利被引用,则意味着该专利将面临新的同等级具有相似功能的专利竞争(新专利是同一概念格上功能相似但技术手段和途径不同的竞争性专利),使得被引专利面临被竞争对手分割市场的风险[17]。从这一意义上讲,这类被引越多则竞争对手越多,而被引专利实现转化的可能性就会随之降低。

综合上述两类被引情况,专利被引用频次对于专利转化同时具有正面和负面影响力。因此,高校专利的可转化性在统计结果中整体表现为与被引用频次无关。

3.2 专利能否转化与其施引专利文献数量显著正相关的原因探讨

文献计量学通常不会以科技论文的施引频次作为评价指标。但专利与论文不同,本文实证分析S大学样本专利的36 512条后向引用(施引信息)发现,专利能否转化与其施引专利文献数量显著相关。其原因可能在于,专利施引信息最终是由审查员决定的,专利审查员的施引行为是审查新专利申请过程中的对比行为;施引专利授权范围无论是落在其引用的上位概念格专利权利范围之下(从属权利范围),还是落在其引用的同级概念格专利之侧(同等级的其它权利范围),都将导致对其引用专利原有市场份额的分割和争夺[18],上述两类施引行为的实际功能都是说明对引用专利(旧技术)实现技术上的补充、改进或替代[19];在专利审查视野下,施引越多(专利文献引用量越多),意味着补充、改进甚至替代的旧技术越多,施引水平越高的专利越具有挑战性和竞争力,发生转化的可能性也就越大。因此,高校专利的可转化性与施引专利文献数量显著正相关。

3.3 专利能否成功转化与IPC数量显著正相关的原因探讨

一项专利的IPC数量可以定量描述该项专利技术的功能丰富程度。在大分工、大协作时代,技术创新已经实现全球一体化,任何一项有价值的创新都在无形的技术自组织机制作用下自动嵌入到全球价值链中[20]。IPC分类号是专利功能与技术方向界定的标识,一项专利的IPC数量越多,代表该项专利涵盖的技术方向越广,意味着该项专利技术嵌入到全球价值链中的机会越多,在上下游技术链环节间的匹配需求下,专利发生转让或许可的可能性就越大,而且转化后能够成功创造市场价值的能力也越强。因此,高校专利的可转化性与IPC数量显著正相关。

3.4 专利能否成功转化与发明人数量显著相关的原因探讨

人们通常会直觉性地认为,发明人团队规模越大,越有利于产出可转化优质专利,但实证数据显示并非如此。已有研究表明,小规模团队(10人以下)在合作网络密度与合作强度上均优于大规模团队[21];美国汽车产业研发团队规模与创新绩效呈负相关;规模偏大团队的成员参与度和协作度普遍偏低[22]。高校发明人团队成员往往具有创新思考独立性和体制地位平等性等特点,团队规模过大更可能成为理念分歧、权益冲突的诱因,在团队冲突观视野下,随着团队规模扩大,目标将逐渐难以达成一致[23]。另有研究表明,规模为3~4人的团队合作强度最大[24]。因此,高校专利的可转化性与发明人数量显著相关,但并非越多越好,而是在4人左右为最佳。

3.5 专利能否转化与同族成员数量显著正相关的原因探讨

同族成员数量能够很好地体现专利权人的全球战略布局,同族成员越多,专利家族越大,该专利对全球市场的占有能力就越强。专利权人向它国申请专利具有很大风险,同族成员专利中的任何一个被异议,都会导致所有成员国专利权丧失[25]。一项专利的同族专利成员数量代表着该专利的国际市场竞争力[26]。向它国申请专利,意味着专利权人具有相当技术自信和实力,是影响专利转化的重要积极因素。从这一意义上讲,高校专利的可转化性与同族成员数量之间呈现出显著正相关关系。

4 对策建议

4.1 高校专利引文评价理念应当实现重心转移

专利引证数据是专利质量评价中认可度最高的指标,且被引次数被认为是评估专利质量最有效的指标[27],但也有研究提出了专利被引次数与专利价值无关的观点[28]。专利转让或许可是专利价值和质量的有力证明,成功转化的专利必然具有相对更高的质量和价值。

本文研究表明,专利能否成功转化与专利被引频次无关,但与专利文献引用数量具有显著正相关关系。因此,建议高校科技管理部门在高校专利计量和评价工作中转移专利引文评价理念重心,即从重视被引的传统文献计量理念向重视施引的新评价理念转向。

4.2 高校发明人团队应凝练规模、强调交叉

本文研究表明,专利能否成功转化与专利IPC数量显著正相关。专利的IPC数量体现着专利功能丰富度,专利功能与技术方向越广,专利成功转化的可能性越高。而从研发过程看,专利功能丰富度依赖于发明人团队中多学科、多领域知识的交叉碰撞与融合。同时,专利能否成功转化与专利发明人数量显著相关,小规模团队的目标一致性、合作强度优于大规模团队。知识密集型团队内部知识共享是核心创新动力,而大团队的松散耦合会导致感知知识权利丧失[29],从而弱化协同创新效应。综合以上两方面,建议在专利研发的顶层设计和规划部署阶段,高校科研管理部门应当倡导和组建跨学科交叉创新团队,同时凝练发明人团队规模在4人左右,这将有利于回避同行冲突,激发共享互动式创新。

4.3 高校专利考评指标应增加同族成员数量

我国高校专业技术职务晋升和工作业绩考核标准大都将专利授权数量作为重要指标,这在很大程度上成为高校产出专利数量巨大,但实际转化率却很低的内因。缺乏技术高度的专利当然不敢承担申请同族专利不成反而连累本国专利一并无效的风险,更难以具备参与国际竞争的自信,这也正是大量非转化组专利在同族成员数量上显著低于转化组专利的深层次原因。因此,建议高校在晋升、考核中,从重视专利数量转向重视专利家族,即将同族成员数量作为专利核心评价指标之一,通过激励创新团队申请多国同族专利,倒逼内在技术实力提升,实质性增强高校专利技术自信和专利可转化性。

由于样本数据仅来源于四川大学、清华大学、同济大学3所高校,因此研究结论难免存在样本局限性。但本文所做的尝试,为高校专利可转化性的识别研究引入了新路径,尤其是高校专利可转化性与其文献计量特征之间相关性的发现,能够为识别高校具备可转化性的潜力专利,同时为高校科技管理和科技评价部门制定科学的科研管理、人才评价策略提供来自文献计量学的参考依据,有助于高校科研管理部门谋划更有效的科技激励机制和科研引导政策,从而提升高校科技成果转化能力与效率。

参考文献:

[1] XU HAIYUN, WANG CHAO, DONG KUN, et al. A study of methods to identify industry-university-research institution cooperation partners based on innovation chain theory[J]. Journal of Data & Information Science, 2018, 3(2):40-63.

[2] GRAF H, HENNING T. Public research in regional networks of innovators:a comparative study of four east German regions[J]. Regional Studies,2009,43(10):1349-1368.

[3] IPIRANGA A, PRISCILLA. The kinds of research and the cooperation among university, business and government: an analysis in the northeast biotechnology network[J]. Organ Soc, 2012,19(60):17-34.

[4] 尹西明,王毅,陈劲.高校创造的知识转移到哪去了——对我国高校专利许可的时空分布研究[J].科学学与科学技术管理,2017,38(6):12-22.

[5] 马晓雅,谢祥,李志鹏,等.高校专利权转移的网络结构和影响因素分析——基于2016年北京、江苏、陕西高校专利权转移的实证[J].科技管理研究,2019,39(12):132-138.

[6] 康旭东,张玮,王宇开,等.基于发明专利转让数据的校-企技术转移特征研究[J].科学与管理,2020,40(2):10-19.

[7] 谭龙,刘云,侯媛媛.我国高校专利实施许可的实证分析及启示[J].研究与发展管理,2013,25(3):117-123.

[8] 李强,顾新.我国高校许可专利与专利权转让专利的对比分析[J].科技管理研究,2014,34(20):88-93.

[9] 叶静怡,杨洋,韩佳伟,等.中美高校技术转移效率比较——基于专利的视角[J].中国科技论坛,2015,31(1):150-155.

[10] 李志鹏,谢祥,肖尤丹.基于专利转让的“双一流”大学知识转化能力研究[J].数字图书馆论坛,2018,14(8):53-59.

[11] 顾瑞婷.专利分析助力高校成果转化——以盐城工学院为例[J].企业科技与发展,2019,35(10):22-24,27.

[12] 张晓月,安秋凡,甄伟军.转化视角下的高校专利价值研究——基于“一流大学”建设高校发明授权专利的数据[J].中国高校科技,2019,33(3):69-73.

[13] 陈振英,陈国钢,殷之明.专利视角下高校科技创新水平比较——“十一五”期间我国C9大学的发明专利文献计量分析[J].情报杂志,2013,32(7):143-147.

[14] 李睿,赵峰.届满专利与无效专利的施引特征对比及其情报学意义[J].情报学报,2016,35(6):586-596.

[15] PAOLA C, BART V. Does it matter where patent citations come from? inventor vs. examiner citations in European patents[J]. Research Policy, 28,37(10): 1892-1908.

[16] 余敏,王震宇,江耀纯.浅析创造性判断中下位概念对上位概念的影响[J].专利代理,2016,2(4):49-52.

[17] BERTRAN F J L. Patents, citation and the market value of innovations[D].Rochester:University of Rochester,2004.

[18] KAPOOR R, KARVONEN M, RANAEI S, et al. Patent portfolios of European wind industry: new insights using citation categories[J]. World Patent Information, 2015, 41(6):4-10.

[19] 林德明,孙建松,郝涛,等.专利引用在专利价值评价中的适用性研究[J].情报杂志,2016,35(12):150-154.

[20] 周维,李睿.基于技术链的专利引用关系计量及其意义[J].情报杂志,2016,35(8):114-121.

[21] 许治,陈丽玉,王思卉.高校科研团队合作程度影响因素研究[J].科研管理,2015,36(5):149-161.

[22] PEARCE C L,HERBIK P A. Citizenship behavior at the team level of analysis: the effects of team leadership,team commitment,perceived team support,and team size[J].The Journal of Social Psychology,2004,144(3): 293-310.

[23] 贺远琼,陈昀.不确定环境中高管团队规模与企业绩效关系的实证研究——基于中国制造业上市公司的证据[J].科学学与科学技术管理,2009,30(2):123-128.

[24] 李纲,刘先红.科研团队中学术带头人的合作特征及其对科研产出的影响[J].情报理论与实践,2016,39(6):70-75.

[25] 张克群,牛悾悾,夏伟伟.高被引专利质量的影响因素分析——以LED产业为例[J].情报杂志,2018,37(2):81-87.

[26] REITZIG M. On the effectiveness of novelty and inventive step as patentability requirements structural empirical evidence using patent indicators. [EB/OL].[2020-04-10].http://ssrn.com/abstract=745568.

[27] 谢芳,陈劲.许可经历对企业专利质量的影响——基于专利引用的分析[J].中国科技论坛,2017,33(10):135-144.

[28] 李睿.专利被引频次和施引频次与专利价值的相关性解析——以在美注册的中国专利为样本[J].情报学报,2014,33(4):396-404.

[29] 张敏,吴郁松,霍朝光.科研团队显性知识和隐性知识共享意愿影响因素的对比分析[J].图书馆学研究,2016,38(13):90-97.

(责任编辑:陈 井)