在科技竞争日趋激烈的今天,大多数国家(地区)将科技自主创新上升为国家战略,通过各种政策措施建立激励与保障机制。其中,政府采购作为需求侧政策工具,对科技自主创新的重要作用已得到各国(地区)重视,并将政府采购作为其促进科技自主创新的重要政策工具,在支持中小企业创新、促进高技术产业发展、实施绿色采购、保护本国制造、开发利用技术标准等方面制定了一系列法律法规和政策措施,有效促进了其科技发展。如欧盟推出的《领先市场行动计划》、澳大利亚推出的《创新、竞争力和生产力项目指南》、美国著名的《小企业创新研究计划》(SBIR)等都将公共采购置于重要地位,欧委会“欧洲2020战略”亦将公共采购作为实现绿色可持续增长的主要政策工具[1]。反观我国,科技自主创新政府采购政策面临着两难困境,具有内在需求和外在限制双重面向。

从内在需求看,我国较早认识到政府采购对科技自主创新的重要促进作用,并出台相应法律和政策。如2003年《政府采购法》、2006年《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》、2007年《科技进步法》《自主创新产品政府采购评审办法》等,从法律和政策上明确实施促进自主创新的政府采购,并建立了政府采购支持自主创新的法律和政策体系。2015年《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》进一步提出健全优先使用创新产品的采购政策,2018年中央全面深化改革委员会通过的《深化政府采购制度改革方案》也突出了政策功能完备的重要性。进入2020年,贸易保护主义及新冠肺炎疫情等造成全球产业链、供应链和创新链断裂,再次凸显通过科技自主创新解决关键“卡脖子”和瓶颈问题的重要性。“中兴事件”和中美贸易战中美国对我国科技自主创新的全方位遏制打压,深刻揭示出只有依靠自主创新才能真正实现国家创新能力提升[2],尤其是在逆全球化趋势愈加明显的背景下,美国断供华为芯片等一系列技术限制暴露了我国关键领域科技自主创新不足的短板。因此,作为科技自主创新重要政策工具的政府采购,在促进我国科技自主创新中便具有了更为现实的内在需求。

从外在限制上看,面对尽早加入《政府采购协定》(GPA)的压力,我国不得不暂停实施科技自主创新政府采购政策。为加入GPA,我国已先后提交7份出价清单并进行多次谈判,2020年5月底向WTO提交了《中国政府采购国情报告》,并积极参加GPA2020年第二轮多边谈判视频会议。对于我国第7次出价,美国贸易代表署(USTR)在其2020年提交的年度报告中认为仍然远未达到美国和其它GPA参加方可接受的程度[3]。实际上,我国加入GPA一个较大的“拦路虎”就是科技自主创新政府采购政策与GPA非歧视原则相冲突。2012年版GPA第4条非歧视原则规定,GPA 参加方要给予其它参加方供应商和产品以国民待遇,除另有约定外,不得给予本国(地区)企业和产品特殊待遇[4]。根据该原则内容,我国促进自主创新的相关政策文件不符合其要求,这直接成为我国加入GPA面临的一个外部约束。为尽早加入GPA,面对GPA谈判中发达国家在这一领域的反复责难,我国作出创新政策与提供政府采购优惠不挂钩的承诺,并于2011年起停止执行《国家自主创新产品的认定管理办法(试行)》《自主创新产品政府采购评审办法》等文件,国务院于2011年和2016年两次发文要求清理相关政策文件。自2011年财政部宣布暂停自主创新政府采购相关文件后,从中央到地方逐步清理了相关文件,这使得我国科技自主创新政府采购政策难以有效发挥作用。

显然,政府采购可以有效促进技术创新,各发达国家都在充分利用这一需求侧创新工具,但我国迫于加入GPA的压力,却无法有效实施促进科技自主创新的政府采购政策。因此,实现两难困境的统合,建立符合国际规则的科技自主创新政府采购法律和政策体系,成为一个不得不研究的问题。特别是在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,科技自主创新能力的提高直接关系着我国在全球创新链条中的分工地位,而如何发挥政府采购这一政策工具在科技自主创新中的激励与保障功能,则是当下理论和实务层面不得不面对的议题。

既有研究围绕科技自主创新政府采购政策的功能、效用、缺陷以及我国如何有效利用这一政策工具促进科技自主创新进行了探讨。

(1)科技自主创新政府采购政策的功能、效用和缺陷层面。首先,从功能上看,袁永等[5]指出,政府采购可为创新的市场推广和应用提供制度保障;李建军和朱春奎(2015)研究发现,政府凭借其强大购买力,能够直接或间接影响创新;李冬琴[1]发现,政府采购可扩大创新产品市场需求、增强企业技术能力,有助于形成统一标准并促进创新扩散,抵消市场失灵对创新的阻碍;宋河发等[6]指出,政府采购能够长期激励创新,同时降低创新风险和成本。其次,从效用上看,艾冰等[7]指出,随着政府实际购买水平提高,自主创新水平也相应提高;黄军英[8]认为,公共采购作为创新政策在发达国家已见成效;曹润林[9]通过实证研究证实科技自主创新政府采购政策措施能够发挥一定效果;马成君等[10]研究发现,政府采购与高新企业创新之间存在显著正相关关系。最后,从缺陷上看,胡凯等[11]认为,中国的政府采购并没有体现创新激励效应,甚至会阻碍技术创新;李明等[12]研究发现,企业获得政府采购订单比重增加会阻碍全要素生产率提高。

(2)我国如何有效利用政府采购这一政策工具层面。在宏观上,李建军和朱春奎(2015)在比较国外政府采购创新支持政策后,提出通过接轨国际惯例实现政府采购功能的发挥;赵宇等[13]从宏观上指出,中国必须重新科学制定政府采购新技术、新产品或服务优惠政策。在具体制度构建上,胡海鹏等[4]提出,从环境端、供给端、需求端3个维度构建符合国际规则的科技自主创新政府采购政策框架;宋河发等[6]建议完善原有自主创新认定条件、改革新产品政策、完善支持中小企业创新的政府采购政策(如首购、订购等)、制定绿色创新产品采购政策、完善支持自主创新的技术标准政策等。在比较法视野上,肖军[14]指出,德国《政府采购法》通过拆分招标促进中小企业发展,并以“规则—例外”保障其实施不会违反非歧视等GPA规则;艾冰[15]以美国和德国经验为蓝本,提出暂停实施自主创新政府采购政策背景下重新发挥政府采购政策促进技术创新功能的建议。

既有研究无疑具有重要参考价值,为本文奠定了理论与实践基础。然而,已有研究要么从宏观视角提出建议,要么从微观层面指涉某一种或几种具体制度,大都忽视了我国科技自主创新政府采购政策存在的内外两难困境,以及造成这种困境背后真正的原因,也未能进一步明确制度构建的目标遵循。本文边际贡献在于:在既有研究基础上分析政府采购促进技术创新的理论基础,指出我国科技自主创新政府采购政策面临两难困境的内在原因,并运用史蒂芬·柯维的“第三选择”思维方式,重构政府采购目标,提出以法治方式实现两难困境的统合,并对具体法律制度构建提出建议。

作为一种系统化理性认知,正确的理论不仅是对客观事物本质和规律的反映,更是指导实践活动开展的基本遵循。在科技自主创新政府采购政策的理论基础层面,国家创新系统理论和规制中的激励理论不仅具有理论层面的说服力,而且在指导实践上已然卓有成效。

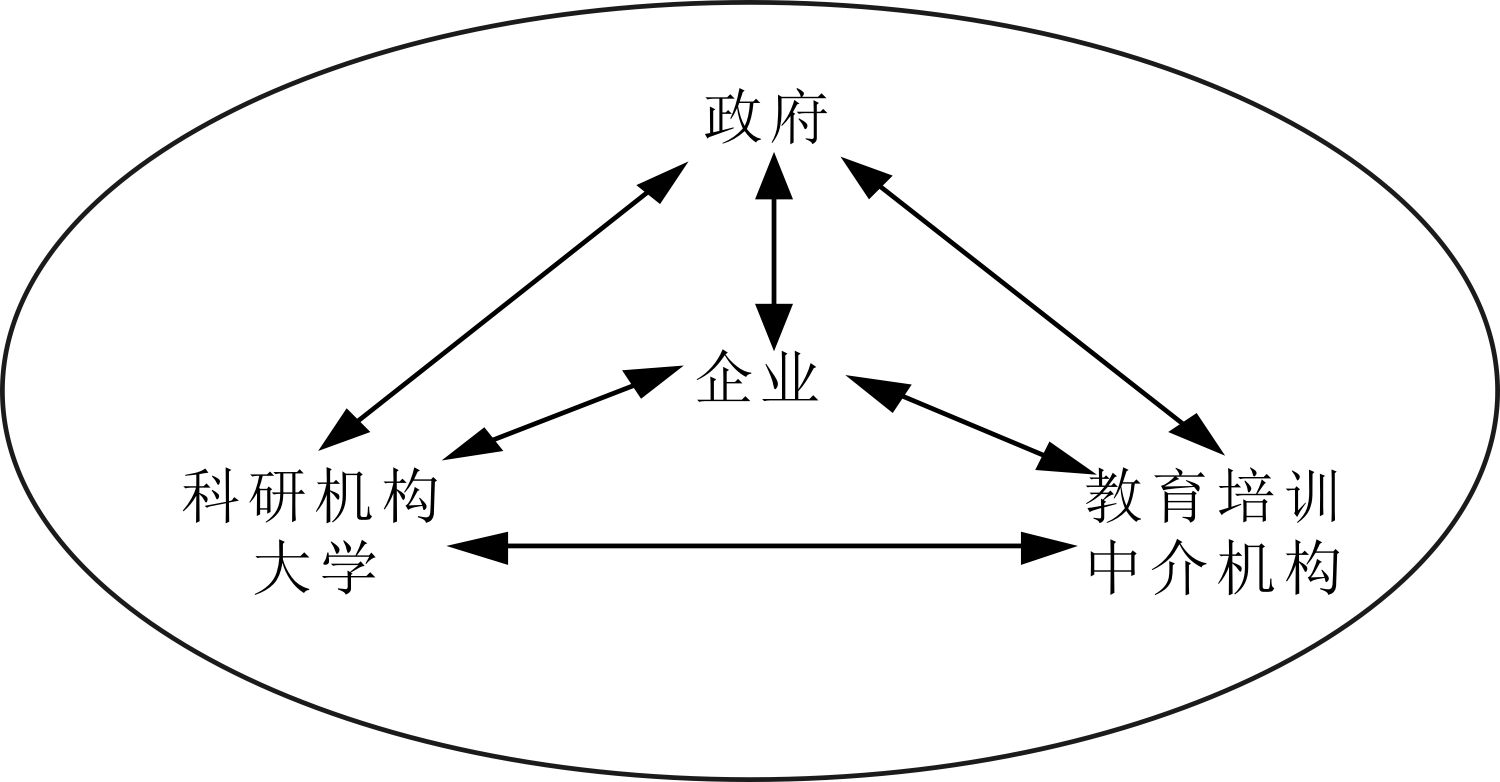

从技术创新动力看,企业本质上的竞争机制动因、技术内在动因、资源稀缺诱致性动因、市场(需求)拉动创新动因等均可作为技术创新的动力基础。技术创新是一个极其复杂的系统性过程,技术创新领域的一切现象、结果和矫正,都在既定创新系统中生成或调整,而这个系统的最高层面,理所当然是国家创新系统(NIS)[16]。弗里曼[17]指出,国家创新系统就是公共部门和私营部门中,各种组织机构以促进新技术开发、引进、改造和扩散为目的构成的网络,国家创新系统主要由政府政策、企业及其研究开发工作、教育与培训及产业结构等要素构成,其实质是科技组织与经济组成的创新推动网络,是一种科学技术嵌入经济增长过程的制度安排。其中,政府政策要素在国家创新系统中起关键性作用。国家创新系统理论经过迈克尔·波特、阿克·伦德瓦尔、佩特尔以及经济合作与发展组织(OECD)等不断发展完善后,逐渐确立起以政府、大学、科研机构和中介机构为主的企业外部创新环境及相应体系[18]。按照系统实体要素,国家创新系统可分为主体子系统、对象子系统和环境子系统[16],其中主体子系统之间的关系如图1所示。

图1 国家创新系统中主体子系统间关系

国家创新系统理论从国家层面探讨科技自主创新中,国家制度安排对提升国家创新能力的重要作用。在国家创新系统中,政府的作用集中体现在通过政策引导、制度安排、资源配置、财税支持等宏观经济调控手段,为有效激励创新活动营造良好的环境。同时,协调各子系统间的关系从而促进各要素间的良性互动,降低科技自主创新的社会成本,避免技术发展中的各类问题也是政府理应承担的职责。作为国家创新系统重要组成部分,政府应该充分发挥职能作用,根据经济社会发展变化,及时调整科技自主创新发展模式,通过整合社会公共资源、建设企业间学习合作网络,推动企业创新,从而提高国家竞争力[19]。此外,完善有助于促进科技自主创新的制度和政策、营造有利于科技自主创新的经济社会环境等均有利于国家科技自主创新能力提升。

政府采购作为一种需求侧政策工具,恰恰是国家层面促进科技自主创新的有效手段。通过建立有助于推动科技自主创新的政府采购法律和政策体系,激活创新系统各创新主体活力,协调各主体间关系。特别是对于作为创新主体的企业而言,政府采购对其创新积极性的激发往往比研发投入、创新环境、政府补贴等更为直接和有效。综合而言,国家创新系统理论充分肯定了(国家)政府这一主体在一国科技自主创新中的重要作用,并为政府通过制度建设和政策制定促进创新提供了理论支撑和实践指引,可以作为我国科技自主创新政府采购政策的理论基础。

规制是一定规则或限制的控制行为或控制过程,历来被视为一种政策工具,其核心含义在于指导和调整行为活动,以实现既定公共政策目标[20]。从规制领域看,主要有经济性规制、社会性规制和反垄断规制;从规制过程看,政府规制包括设定规则、收集信息、建立反馈与监督机制,以及设立纠正违反规范行为的回应机制[20]。规制中的激励理论是在规制俘获理论和放松规制理论的基础上,吸收信息经济学理论(特别是委托—代理理论)的优势后逐步完善的,主张政府通过设置正面诱因或制造竞争压力,刺激企业提高生产经营效率。如日本规制经济学家植草益[21]认为,在保持原有规制结构条件下,激励受规制企业提高内部效率,也就是给予受规制企业竞争压力、提高生产经营效率的正面诱因,同时更关注企业产出绩效和外部效应,而较少控制企业具体行为。整体而言,规制中的激励性理论强调规制机构(政府及其职能部门)通过一定规则、方式对市场经济活动附加一种正向奖励、扶植等有别于传统控制和制约的规制措施。

作为创新主体的企业,逐利性是其在市场经济活动中的天然属性,因而其任何创新活动均不可避免需要进行成本与收益间的权衡。当创新成本高于收益时,企业自然不存在创新动力,而当某种创新收益显著高于成本时,企业自然会将时间和精力投入其中。市场结构与创新关系的研究指出,技术创新产生的收益在分配上具有较大不确定性和较高的外部性,创新产生的社会收益远远大于私人收益。甚至有研究表明,技术创新平均社会收益为56%,而平均私人收益仅为25%[22]。社会收益远远高于私人收益会导致创新动力不足,此时便需要一定激励机制,促使技术创新外部性内部化,推动国家技术进步。与供给层面激励机制(如向企业提供研发资助、实行研发税收减免等)相比,需求层面政府采购支持创新的优势在于:政府采购不仅为企业新技术产品或服务创造需求,而且会在企业开拓市场过程中产生示范效应,降低企业技术风险和市场风险,加速新技术产品或服务的商业化进程。具体而言,采购有助于在一定时间内为企业挽回大量风险性投资沉没成本,同时,作为领先用户具有的信号效应也会影响创新扩散。从政府创新需求质量和数量视角看,政府采购政策是一个比研发投入更为有效的创新激励工具[6]。

在政府采购的规制工具和激励方案中,拉丰和梯若尔[23]指出,规制者可以选择使用会计数据和需求数据监督企业绩效,会计数据主要是指企业总成本和利润,需求数据则主要指向创新产品的市场(包括政府采购)需求量。政府采购领域中,在受规制企业可以得到公共资金的前提下,常用激励方案主要有固定价格合约、激励性合约和成本加成合约,其中固定价格合约激励性最强,激励性合约次之,成本加成合约最弱。当然,上述激励方案在科技自主创新政府采购领域,特别是公共项目采购(政府是唯一购买者,如国防采购等)中,同样具有较强的适用性。

在任何规制体系中,中心议题之一都是相关规范设定目的或目标及其在规范中的呈现方式[20]。一般而言,目标是行动的前提,行动方案设计总会围绕一定目标进行。科技自主创新政府采购法律政策如何设计,主要取决于政府采购目标为何。政府采购法律政策坚持自主创新优先抑或遵循国际规则优先,是完全不同的两种选择,也会产生不同制度供给。当然,本文要解决的是在重识二者冲突本质的基础上,寻求两种目标协同的“第三选择”。

梳理科技自主创新法律政策可知,2011年之前我国坚持自主创新优先的政府采购目标,之后则选择国际规则优先。尽管2011年之前的自主创新政府采购法律政策体系并不完善,但这一时期国家层面高度重视政府采购的政策功能,从法律和政策两个层面构建了一个较为明晰的自主创新政府采购框架。在法律层面,2003年《政府采购法》第9条、10条分别对政府采购的经济和社会发展政策目标以及政府购买本国货物、工程和服务作了规定;2003年《中小企业促进法》第34条规定政府采购应当优先安排向中小企业购买商品或服务;2007年《科技进步法》第9条规定加大财政性资金投入并制定政府采购政策,第25条规定政府采购应对自主创新产品、服务或国家需要重点扶持的产品、服务率先采购,对尚待研发产品进行订购等。在政策层面,自《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》出台后,先后颁布了《国家自主创新产品的认定管理办法(试行)》《自主创新产品政府采购评审办法》等若干政策性文件,初步建立起自主创新政府采购政策体系。但自2011年后,为适应GPA要求,我国暂停了自主创新政策支持体系,调整了政府采购目标定位,将遵守国际规则放在优先位次。在清理自主创新政府采购政策文件后,出现法律与政策脱节现象,政策缺失使法律规定缺乏可操作性,成为一纸空文。尽管后续出台的《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》《深化政府采购制度改革方案》等政策文件突出了政策功能完备的重要性,也提出要健全优先使用创新产品的采购政策,但终因过于宏观而难以执行。

国际规则优先虽然是不得已的能动反应,但却忽视了两种目标协同的可能。从理性主义视角看,在自主创新政府采购政策构建中,选择国际规则优先是实现社会效益最大化的理性之举;从长远看,该选择的社会效益最大程度超过了其社会成本。同时,这种选择也有两个较为显著的缺陷:①有些政策带来的社会、政治、经济等成本是无法完全计算的,特别是科技自主创新对我国的战略意义、政治意义是无法估量的;②在没有过渡政策的前提下调整政策目标,忽视了政策的连续性和稳定性,恰恰与渐进主义强调政策是过去政策的补充和修正观点相左,而渐进主义被视为是对理性主义的有效弥补。因此,科技自主创新政府采购政策目标的调整,无形中为两种目标进行了先后排序,但却忽视了两种目标协同的可能。此情形下,当选择以国际规则优先为目标遵循时,原先的政策必然失去存在根基,自然无法发挥其功效。

(1)国际规则与国家科技自主创新政策间的过度失衡。从国际关系政治经济学视角看,随着各国政策依存关系不断加强,日渐与国内经济社会优先考虑目标发生冲突,一国政策目标的实现,可能影响其它国家政策目标的正常实现。实现二者的协调是一种有效解决方式,但遗憾的是,对于国际规则与国家自主之间的矛盾,各国经常采用有利于自主的方式加以解决。此情形下,一国政策的成功,既依赖于该国的经济结构和政策正确性,又取决于该国的相对实力和政治手段[24]。在政府采购的国际规则和国家自主政策层面,由于我国是后来者,规则的主动权掌握在其它国家手中,这些国家自身已然充分利用国家自主绕开国际规则获得最大化收益,但我国只能在国家自主与国际规则间寻求平衡、协调之路。然而,我国在二者的协调中出现两种极端情形,即前期毫不避讳地选择国家自主而忽视国际规则,后期却相反。因此,不管是前期的自主创新政府采购政策还是后期的国际规则优先政策,都出现过度失衡的状况。特别是前期太过于强调国家自主而招致加入GPA时受到种种责难,出台的一系列政策措施也都因具有太强的目的性而与GPA规则不符,成为后期被动选择适应国际规则的“导火索”。

(2)未能有效利用国际规则中的有利条款。除原则外,GPA还有除外,除外条款的有效利用可以实现国际规则与国家科技自主创新政策的协同。GPA成员国可合理利用除外条款排除国外企业从而维护国家(地区)利益,如将供水、能源、电力等公共事业以及环保、健康产业作为例外,将涉及国家安全的产业、特定企业作为例外,设立补偿贸易条款等[4]。在政府采购促进技术进步方面,美国形成了世界上最为典型的政府采购驱动技术进步模式,很大程度上归功于其通过国内立法实现国家自主与国际规则的协调,有效利用国际规则的适用除外等。反观我国,尽管已充分认识到GPA除外条款的重要性,并提出建立健全符合国际规则的创新产品与服务采购支持政策框架,但目前尚未形成完整框架,既有政策也仅局限于节能环保和中小企业两大部分。

既往政府采购实务过于强调国际规则与自主创新之间对立,而忽视了二者的协同。正如企业在追求品质与降低成本间的选择一样,这种两难困境其实是一种“虚假困境”,通过寻求协同的“第三选择”可以有效克服这种困境,使企业不断降低成本的同时,实现全面质量管理[25],政府采购支持科技自主创新与国际规则之间自然也可以寻求最大公约数。根照协同论观点,协同效应是指复杂开放系统中大量子系统相互作用产生的整体效应或集体效应,千差万别的自然系统或社会系统均存在着协同效应[26]。科技自主创新政府采购政策与GPA原则之间尽管存在着冲突,但从本质上看,二者却并不是非此即彼关系,GPA在设定非歧视原则的同时,也考虑到主权国家的独立性、发展中国家的特殊性等情况,因而留有适用除外条款,因此二者具有协同的可能。

政府采购支持科技自主创新与GPA规则协同的关键,就是不仅符合国际规则,同时也发挥政府采购促进科技自主创新的作用。根据前文所述,科技自主创新政府采购政策两难困境的本质在于,国际规则与国家自主政策间过度失衡,以及我国既有政策未能有效利用国际准则中的有利条款,因此实现二者协同的关键便聚焦于此。当然,二者协同的最终目的是既要遵守国际规则,也要发挥政府采购对技术创新的政策性功能。事实上,摒弃国际规则优先或自主创新优先的二元选择,实现双重目标共存的“第三选择”,在理论上具有可行性。但理论的可能性要转化为实践的制度供给,还需要找到一条能够实现双重目标统合的路径,而法治路径无疑是最佳选择。

法治方式之所以能够实现双重目标的协同共存,克服两难困境,主要是因为法律具有利益平衡功能,平衡各种利益关系本就是法律的基本价值取向。利益平衡原则作为法律的一项基本原则,其核心追求在于通过法律(立法和司法均可实现利益平衡)这种稳定和可预期性的评价规范对利益冲突进行化解,使之处于一种相对平衡状态。科技自主创新政府采购政策与GPA等国际规则间的冲突,本身就是一种“虚假困境”,具有实现协同的“第三选择”。而法治方式,特别是立法方式无疑是通过利益平衡走出上述两难困境的理想模式。一方面,宏观上通过法治方式可实现双重目标共存与平衡,进而避免出现非此即彼的过度失衡;另一方面,通过立法模式和立法技术的选择与运用,实现政府采购法律在符合国际规则的同时,能够有效促进我国科技自主创新,助力创新型国家建设。

不管是从法律的利益平衡功能看,还是从美国等GPA成员国政府采购立法实践看,科技自主创新政府采购政策与GPA规则之间的两难困境,可以通过法治方式进行统合,以国内立法方式实现双重目标的协同。对于我国而言,结合我国实际并借鉴欧美国家经验,在路径上选择法治方式,在具体制度供给上对国内立法进行整合与重塑,可实现政府采购符合国际规则、促进科技自主创新双面逻辑的统合。

事实上,GPA成员国大都没有放弃科技自主创新政府采购,反而在符合各个层面法律政策基础上制定国内法律和政策,进而实现促进本国自主创新的目的。例如,美国以购买国货为目标的自主创新法律体系、德国以绿色采购为目标的技术创新法律体系、日本以保护本国产业为目标的法律体系虽各有特色,但都有较强的借鉴意义。本文概要介绍美国法律政策体系。

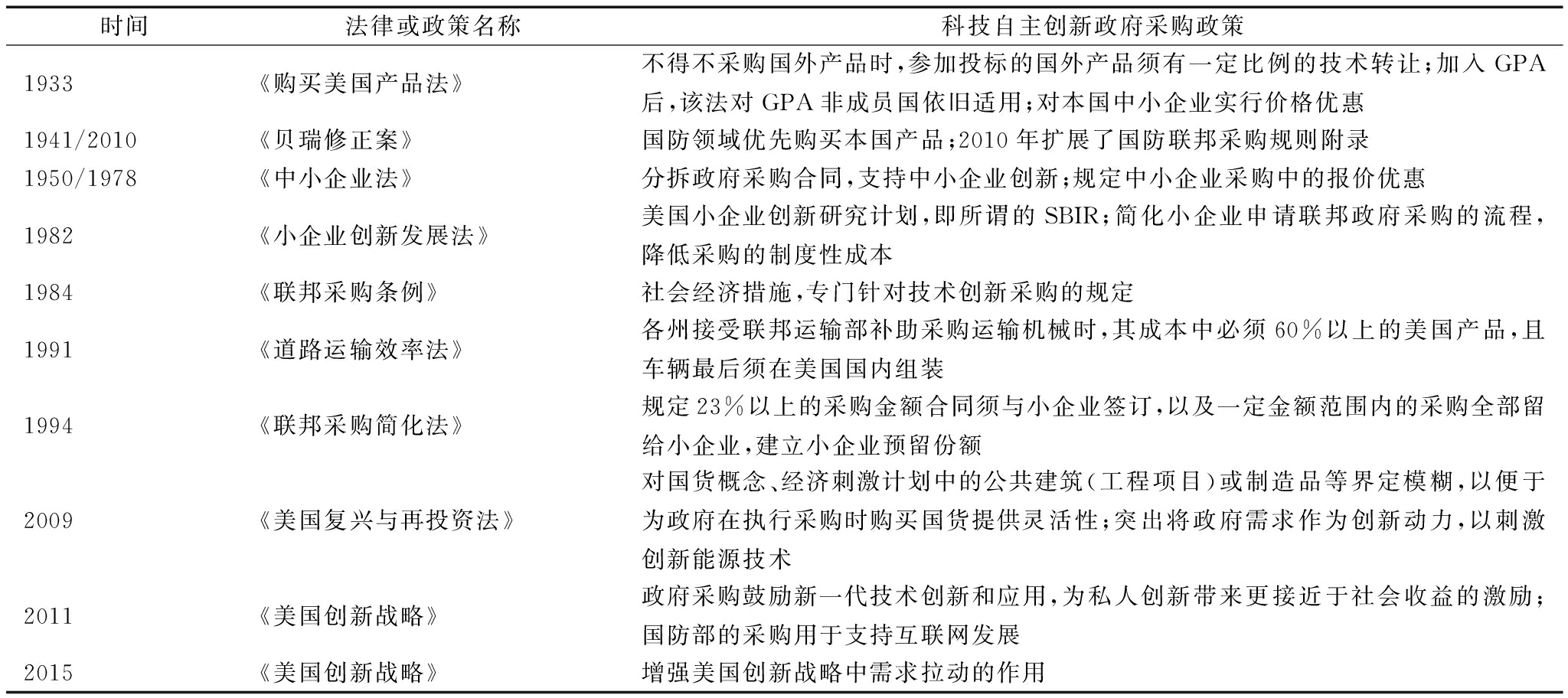

美国较早确立了以购买国货为目标的自主创新法律体系,其国防采购和民用采购双线推进、分别立法,尽管没有统一的政府采购法,但有统一的采购条例《联邦采购条例》。从数量上看,与政府采购相关的法律数量相当可观,大约有500余部;从影响力看,《购买美国产品法》《武器装备采购法》《联邦财产和管理服务法》《联邦采购简化法》《小企业法》《联邦采购合理化法案》《小额采购业务法案》等对美国科技进步具有重要影响。颇为有趣的是,美国并没有出台如我国《国家自主创新产品的认定管理办法》等专门的自主创新政府采购政策法规,而是选择将其科技自主创新意图分散于各个具体法律与政策中(见表1)。美国之所以走在科技强国前列,与其政府采购政策支持紧密相关,其政府采购在助力企业克服创新中的资金、风险、市场等困境方面起到重要作用。例如,美国集成电路产品一经问世,联邦政府就全部买进;航天航空技术、计算机和半导体技术等也主要是靠政府采购推动而建立与发展起来的。

表1 美国科技自主创新政府采购部分法律或政策

时间法律或政策名称科技自主创新政府采购政策1933《购买美国产品法》不得不采购国外产品时,参加投标的国外产品须有一定比例的技术转让;加入GPA后,该法对GPA非成员国依旧适用;对本国中小企业实行价格优惠1941/2010《贝瑞修正案》国防领域优先购买本国产品;2010年扩展了国防联邦采购规则附录1950/1978《中小企业法》分拆政府采购合同,支持中小企业创新;规定中小企业采购中的报价优惠1982《小企业创新发展法》美国小企业创新研究计划,即所谓的SBIR;简化小企业申请联邦政府采购的流程,降低采购的制度性成本1984《联邦采购条例》社会经济措施,专门针对技术创新采购的规定1991《道路运输效率法》各州接受联邦运输部补助采购运输机械时,其成本中必须60%以上的美国产品,且车辆最后须在美国国内组装1994《联邦采购简化法》规定23%以上的采购金额合同须与小企业签订,以及一定金额范围内的采购全部留给小企业,建立小企业预留份额2009《美国复兴与再投资法》对国货概念、经济刺激计划中的公共建筑(工程项目)或制造品等界定模糊,以便于为政府在执行采购时购买国货提供灵活性;突出将政府需求作为创新动力,以刺激创新能源技术2011《美国创新战略》政府采购鼓励新一代技术创新和应用,为私人创新带来更接近于社会收益的激励;国防部的采购用于支持互联网发展2015《美国创新战略》增强美国创新战略中需求拉动的作用

在立法模式上,美国采用分散立法模式。由于综合立法目标过于明确,通过分散立法,可以将促进科技自主创新的意图和措施分散于一些相关法律的规定、程序、做法中,通过优先购买国货、扶持中小企业、国防采购、国家安全例外等一系列组合实现其目标[15]。特别是充分利用GPA第3条国家安全、公共秩序安全、知识产权保护等特殊领域的例外条款,将通信、电传和卫星服务等作为例外。如美国计算机和半导体行业就是以国防安全名义实施政府采购发展起来的。同时,将中小企业作为例外,制定大量倾向于中小企业的政府采购法律和政策。如美国《小企业法案》以分拆采购合同方式支持小企业发展,而德国《政府采购法》明确将拆分招标作为促进中小企业发展的具体措施,并以“规则—例外”要求保障其有效实施[14],两者具有较大相似性。此外,《购买美国产品法》虽然对GPA成员国不适用,但对其它国家依旧适用。

在立法技术上,通过设计采购程序和立法表达技术实现促进自主创新的目标。一方面,通过精心设计采购程序,在各个环节均为自主创新留下空间。如在采购计划制定阶段,专门为中小企业留有一定采购比例;在发布招标文件环节,通过规格、技术数据和评标标准等设置技术壁垒条款。另一方面,以法律概念或语言的模糊性为政府购买国货留足空间。如《美国复兴与再投资法》对国货缺乏界定,对经济刺激计划中的资金、公共建筑与公共工程项目、制造品、公共利益等进行模糊处理,为政府购买国货提供更多灵活性[4]。上述立法技术既符合GPA规则,也可有效促进了本国技术进步。

政策法律化即政策立法,通过法治方式实现符合国际规则的科技自主创新政府采购目标。好的政策应该具有生产性和适合性特征,即政策应当是法律发展的灵感之源,具有向法律转化的可能。政策应当适合于其规制的领域,提供联系新发展与现行法的方法,具有回应性[27]。我国自主创新政府采购政策具有上述两个特征,尽管政策已暂停实施,但具有向法律转化的基础。政策法律化既是全面依法治国时代处理政策与法律关系的基本路径遵循,也是实现符合国际规则的自主创新政府采购目标的必由之路。如在专利政策领域,有研究指出,专利政策法律化是解决当前政策实施中政策异化、政策矛盾和政策工具不均衡的重要举措,是建构创新驱动发展制度激励体系的必然要求[28]。科技自主创新政策法律化有两方面优势:一方面,有助于克服政策过程公开透明、正当程序、公众参与、责任明确等法治要素的不足,以及中央与地方、地方与地方间政策冲突等政策固有缺陷;另一方面,也是最为关键的,科技自主创新政策法律化可以有效避免与GPA规则直接冲突,将政策目标逐步分解到各具体法律条文中,从而以法治方式实现双重目标的统合。

以法治形式统合双重目标,实现科技自主创新政府采购政策法律化,从宏观层面须明确法律供给模式和遵循的技术。以该领域既有政策(包括目前仍在执行及自2011年暂停执行的政策文件)为基础,结合已有法律,实现政策法律化。具体地,在立法模式上,可在继续坚持我国既有模式的基础上,以《政府采购法》为核心进行分散立法,将之前自主创新政策文件追求的目标逐步分解到《政府采购法》《科技进步法》《中小企业促进法》以及国防采购相关法律法规中。一方面,在立法中充分利用GPA适用除外条款,在涉及国家安全、知识产权保护、中小企业发展等领域充分发挥采购的创新驱动作用;另一方面,由于并没有自主创新的专门法律与政策,分散后的法律条文也可满足GPA非歧视原则等要求。在立法技术上,可借鉴美国等国家经验,通过立法技术避免与GPA非歧视原则直接冲突。例如,通过设计采购程序,为中小企业科技自主创新留有一定采购比例;通过采用概括式立法+兜底条款形式,为自主创新政府采购从法律上提供更多自主性与灵活性;将首购、订购等非招标采购方式以及商业化前采购和政府购买服务等入法,促进创新产品的研发和规模化应用;结合我国节能环保采购既有政策法律,并借鉴德国绿色采购领域立法,通过绿色标准实施科技自主创新政府采购。

在法律层面,对现行法律、法规及部委规章进行整合与重塑。全面修订《政府采购法》已然迫在眉睫,且2020年12月4日《中华人民共和国政府采购法》(修订草案征求意见稿,简称《意见稿》)已发布。不管是采购主体、采购项目范围、采购政策功能、采购监督管理体制还是救济机制,都需要作出调整,以适应GPA规则与国内法律体系的统一。特别是《政府采购法》与《招标投标法》分而治之的局面需作出改变。上述两法的关系,在外成为部分国家指责我国政府采购的直接缘由,如美国在其发布的中国WTO合规性报告中指出,中国《政府采购法》没有囊括的采购项目至少占政府采购市场一半份额;对内形成部门本位主义和碎片化权威结构[29]的公权配置难题,部门争权下两法冲突引发的采购当事人权利(益)受损不在少数。同时,《政府采购法》第10条购买国货相关内容可能也需要作出调整,增加对GPA成员国的适用除外条款。值得欣喜的是,《意见稿》对与《招标投标法》的关系作了部分回应,且第三章专门规定了政府采购政策,如支持创新与中小企业发展以及国家安全条款。但是,对原法中第10条内容尚未作出调整,且创新政策规定也较为原则,还需要进一步细化,增强可操作性。

同时,各地急需出台《中小企业促进法》实施办法。2017年修订的《中小企业促进法》第40条从制定采购需求、预留采购份额、价格评审优惠和优先采购等方面规定了政府采购促进中小企业发展,特别是预留采购份额的规定再次激活了政府采购促进科技自主创新的功能。但是,相关实施细则仍欠缺,各地依然沿用2003年《中小企业促进法》实施办法,并未根据法律修订及时更新实施办法。除《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)(该办法已于2020年12月作了修订,修订后的名称为《政府采购促进中小企业发展管理办法》)和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)文件外,国务院有关部门鲜有制定中小企业政府采购相关优惠政策。

此外,《科技进步法》第25条第1款自主创新产品、服务的政府采购需要再次被激活。自《国家自主创新产品的认定管理办法(试行)》(2011)暂停实施后,因缺乏自主创新认定标准和目录,该条款实际上处于无法实施状态,因而需要适时予以激活。同时,在坚持分散立法的基础上,需对既有法律法规、部委规章进行详细梳理,减少法律间的冲突,发挥其协同作用。可通过此次《政府采购法》修订,在新的《政府采购法》中加入支持自主创新采购条款,并借助《意见稿》第30条规定的政策制定和执行措施激活《科技进步法》第25条第1款内容。

在政策层面,通过法律规范各类政策。在法治原则下使该领域政策对外符合GPA规则,对内实现中央与地方、地方与地方政策间的协调,避免由政策冲突带来效率低下、地方保护主义等问题。一方面,对现行有效政策文件进行梳理,查漏补缺。清理不利于促进科技自主创新的政策文件,实现政策目标与法律目标的统一;对于政策空白领域,及时制定相关政策,予以补缺,如完善支持科技自主创新的技术标准政策,自主技术标准产品在很大程度上属于自主创新范畴,因而完善我国技术标准对促进技术创新具有重要意义。另一方面,对自2011年起已经暂停执行的诸多自主创新政府采购政策以合理方式重启。可参照分散立法模式,将上述政策内容分散到促进中小企业发展、军队采购、节能环保(绿色采购)、非招标采购等政策文件中,分别予以规定。尽管分散规定的执行效果远不如专门政策规定,但分散规定既可以满足GPA规则,同时也可通过政策间的协同机制发挥其应有功能。

政府采购促进科技自主创新不仅具有理论基础,也已经得到实践充分检验。在全球范围内科技自主创新上升为国家战略的今天,我国科技自主创新政府采购政策亟待重启。根据“第三选择”思维,我国科技自主创新政府采购的两难困境实际上是一种“虚假困境”,科技自主创新目标与国际规则目标之间是可以实现协同的,而协同的关键在于如何构建一套符合国际规则的科技自主创新政府采购政策体系。令人欣喜的是,通过法治方式可以实现两难困境的统合和双重目标的协同。不管是基于“第三选择”理论,还是从美国等GPA成员国政府采购立法实践看,科技自主创新政府采购政策与GPA规则之间的两难困境,可以通过法治方式进行统合,以国内立法方式实现双重目标的协同。具体地,首先,通过分散立法模式,在充分利用GPA适用除外条款前提下,将科技自主创新政府采购目标分解到相关法律法规中,既符合我国政策目标,也可避免与GPA规则直接冲突;其次,通过革新立法技术,使科技自主创新政府采购具有灵活性与自主性,如采购程序的设计、概括式+兜底条款的立法技术运用以及商业化前采购、首购、订购入法等;最后,对国内现行法律、政策进行整合与重塑,使之真正发挥促进技术创新的功能。

[1] 李冬琴.政府采购对创新的促进:争议问题综述[J].中国科技论坛,2018,34(2):46-54.

[2] 李民圣.习近平总书记关于自主创新的重要论述研究[J].毛泽东邓小平理论研究,2019,26(12):11-19,103.

[3] 张幸临.我国加入GPA出价谈判:进程、前景及对策[J].国际贸易,2020,39(4):23-32.

[4] 胡海鹏,袁永,康捷.符合国际规则的政府采购促进科技创新政策研究[J].科技管理研究,2020,40(6):63-68.

[5] 袁永,李妃养,张宏丽.基于创新过程的科技创新政策体系研究[J].科技进步与对策,2017,34(12):92-98.

[6] 宋河发,张思重.自主创新政府采购政策系统构建与发展研究[J].科学学研究,2014,32(11):1639-1645.

[7] 艾冰,陈晓红.政府采购与自主创新的关系[J].管理世界,2008,24(3):169-170.

[8] 黄军英.发达国家利用政府采购支持创新的政策及启示[J].科技管理研究,2011,31(17):22-25.

[9] 曹润林.我国政府采购的自主技术创新政策功能效应研究[J].经济研究参考,2016,38(41):101-105.

[10] 马承君,王建国,杨颖梅,等.政府采购政策对高新企业创新活动影响的效应分析[J].中国科技论坛,2018,34(7):26-36.

[11] 胡凯,蔡红英,吴清.中国的政府采购促进了技术创新吗[J].财经研究,2013,39(9):134-144.

[12] 李明,冯强,王明喜.财政资金误配与企业生产效率:兼论财政支出的有效性[J].管理世界,2016,32(5):32-45,187.

[13] 赵宇.政府采购、创新导向与企业技术创新[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2019,47(5):51-59.

[14] 肖军.德国政府采购法促进中小企业发展规则之嬗变与启示[J].法学评论,2011,29(2):71-76.

[15] 艾冰.欧美国家政府采购促进自主创新的经验与启示[J].宏观经济研究,2012,34(1):13-20.

[16] 李广培.技术创新社会成本:理论与实证[M].北京:经济科学出版社,2015:30-32.

[17] 克里斯托夫·弗里曼.技术政策与经济绩效:日本国家创新系统的经验[M].张宇轩,译.南京:东南大学出版社,2008:20-65.

[18] 徐建中,荆玲玲.基于国家创新系统理论的企业核心竞争力外部动力要素识别研究[J].科技进步与对策,2009,26(8):70-73.

[19] 潘冬晓,吴杨.美国科技创新制度安排的历史演进及经验启示:基于国家创新系统理论的视角[J].北京工业大学学报(社会科学版),2019,19(3):87-93.

[20] 科林·斯科特.规制、治理与法律:前沿问题研究[M].安永康,译.北京:清华大学出版社,2018:4-5.

[21] 植草益.微观规制经济学[M].朱绍文,胡欣欣,等译.北京:中国发展出版社,1992.

[22] 柳卸林.技术创新经济学[M].2版.北京:清华大学出版社,2014:1-232.

[23] 让·雅克·拉丰,让·梯若尔.政府采购与规制中的激励理论[M].石磊,王永钦,译.上海:格致出版社,2014.

[24] 罗伯特·吉尔平.国际关系政治经济学[M].杨宇光,译.上海:上海人民出版社,2011.

[25] 史蒂芬·柯维,布雷克·英格兰.第3选择:解决所有难题的关键思维[M].李莉,石继志,译.北京:中信出版社,2013:10-25.

[26] 白列湖.协同论与管理协同理论[J].甘肃社会科学,2007,29(5):228-230.

[27] A.C.L.戴维斯.社会责任:合同治理的公法探析[M].杨明,译.北京:中国人民大学出版社,2015.

[28] 梅术文.创新驱动发展战略下专利政策法律化路径研究[J].科技进步与对策,2014,31(1):111-115.

[29] 裴俊巍,陈慧荣.碎片化权威主义下协同治理的司法路径:以“中国政府采购第一案”为例[J].经济社会体制比较,2018,34(5):95-103.