0 引言

技术创新是区域综合竞争力的根本,而创新要素集聚是决定技术创新绩效的关键因素[1-3]。因此,创新要素成为区域发展首要争夺的资源。一方面,创新要素集聚是区域技术进步的重要前提[4-5];另一方面,创新要素集聚有利于优化我国创新资源配置,提高区域创新效率,缓解我国创新要素短缺问题[6-7]。许多学者从空间视角出发对创新要素集聚能力进行了研究[8-9]。周锐波等[10]指出,区域一体化发展促使创新要素在更大范围内流动,区域创新要素集聚能力空间分布和动态变迁呈现出新特征[10]。本文重点探讨我国省际创新要素集聚能力的时空格局和动态演化,为我国创新要素的有效集聚与合理流动提供借鉴。

创新要素集聚能力区域差距和动态变迁问题始终是研究热点[11-13],对其进行分析有利于实现我国区域创新能力在集聚中趋向平衡[14]。首先,现有关于创新要素集聚能力的研究无法解释区域差距来源问题。在创新要素稀缺和市场作用力的引导下,非均衡空间分布成为创新要素集聚的必然结果[15],进而造成创新能力区域差距[16-17]。创新要素集聚能力区域差距测度指标主要包括两类:一类指标不能测度创新要素的空间溢出,如区域基尼系数;另一类指标虽然在一定程度上可以测度创新要素空间溢出,如Ellison-Glaeser地理集中度指数[18],但只能从整体上反映创新要素集聚能力的区域差距,无法体现区域分布差距来源。因此,在现有测度指标的基础上,需要引入有效方法和指标探讨创新要素集聚能力的时空格局;其次,为平衡创新空间集聚与区域均衡发展的关系,需要动态分析不同区域创新要素集聚能力的变迁过程。但现有研究主要从静态视角研究创新要素集聚能力的空间格局或溢出效应[19-20],忽略了其动态特征,无法揭示创新要素集聚能力在时空滞后作用下的动态转移规律。创新要素集聚与区域经济增长是一种动态循环累积关系[21]。而且,随着中国区域经济一体化的迅速发展,创新要素流动范围更广,促使不同区域创新要素集聚能力发生变迁。因此,探讨不同区域创新要素集聚能力的动态变迁规律有利于识别区域创新发展内在机制,为中国区域创新由集聚走向平衡提供借鉴。

此外,许多学者从要素视角分析创新要素集聚的经济效应,但从主体视角对要素集聚能力的研究较少。创新要素集聚主要由不同类型创新主体组成,如企业、高校和科研机构等[22-23]。现有研究主要针对某一类型创新要素集聚进行经济效应分析[13,24],如金融集聚可以有效加速区域内资本流动,优化其它创新要素资源配置[25],人力资本集聚可以有效促进知识溢出,激发技术创新和提高生产力[26-27]。很少有学者从创新主体视角,尤其是创新多主体视角进行创新要素集聚研究。创新主体主导创新引发、集聚与扩散等活动[8],直接决定创新要素资源配置效率[28]。基于主体视角进行创新要素集聚能力分析可以避免要素视角分析带来的单一性和局部性问题,为城市、区域甚至国家层面创新要素集聚能力研究提供整体分析框架。本文将区域创新主体分为企业、科研机构和高校,以此为切入点进行创新要素集聚能力分析。为此,本文基于创新多主体视角,综合运用多种方法,分析我国省际创新要素集聚能力的时空格局和动态演化规律,探究中国省际创新要素集聚能力的区域差距、分布演进和动态变迁过程,并从以下3个角度进行拓展分析:①基于2002-2018年省际工业企业、科研机构和高校R&D数据,探究3类创新主体创新要素集聚能力的区域差距、差距来源和区域分布特征;②绘制3类创新主体创新要素集聚能力的分布曲线,分析创新要素集聚能力的分布演进特征;③识别3类创新主体省际创新要素集聚能力的潜在状态,探讨创新主体创新要素集聚能力的动态演化和空间依赖特征。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

《中国科技统计年鉴》对工业企业、科研机构和高校创新行为分别进行了统计,其中R&D经费内部支出能够较好地反映行为主体的创新要素投入。因此,本文选取工业企业、科研机构和高校作为区域创新系统的创新主体,以R&D经费内部支出衡量各行为主体的创新要素投入,研究创新要素集聚能力的时空格局和动态演化规律。本文选取中国内地30个省、市、自治区(因西藏数据缺失,故未纳入统计)作为研究对象。由于科研机构R&D经费内部支出从2002年开始公布,为保证研究的一致性,选取2002-2018年作为研究区间。

1.2 研究方法

本研究从创新多主体视角探究我国省际创新要素集聚能力的区域差距、分布演进和动态变迁特征。首先,通过对省际研发数据进行基尼系数测算及空间分解,分析我国创新要素集聚能力的区域分布和差距来源,通过探索性空间分析展示我国区域创新要素集聚能力的可视化空间分布;其次,为分析我国区域创新要素集聚能力分布的位置、形态和动态演变过程,采用核密度估计法拟合区域创新要素集聚能力分布曲线;最后,运用潜马尔可夫模型,识别3类创新主体省际创新要素集聚能力的潜在状态,构建创新要素集聚能力动态转移概率矩阵,基于空间马尔可夫链对动态转移概率矩阵进行空间分解。

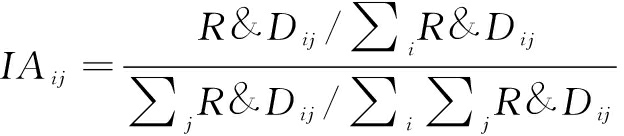

(1)创新要素集聚能力测度。创新要素集聚是区域技术创新的关键推动力。为体现我国工业企业、科研机构和高校创新要素集聚能力的区域差距和动态发展情况,本文借鉴已有研究[3],对我国省际区域不同创新主体的创新要素集聚能力进行测度,见式(1)。其中,下标i代表创新主体类型,j代表省际区域。

(1)

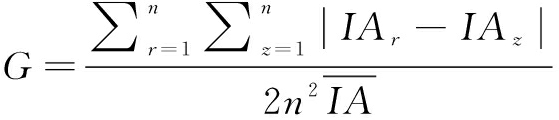

(2)基尼系数及其空间分解、探索性空间分析。基尼系数常用于测度变量的内部差距,可以较好地展示变量的变异程度[29]。因此,本文使用基尼系数衡量工业企业、科研机构和高校创新要素集聚能力的省际差距。计算公式如下:

(2)

上式中,IAr、IAz分别表示创新主体在省际区域r和z的创新要素集聚能力,其中r、z=[1,2,…,n],n的差距为区域个数。 为创新要素集聚能力的平均值。此外,为识别创新要素集聚能力区域差距来源,本文利用不同省际区域间的空间邻接关系对上述基尼系数进行空间分解[30]。式(2)可以重写为如下形式:

为创新要素集聚能力的平均值。此外,为识别创新要素集聚能力区域差距来源,本文利用不同省际区域间的空间邻接关系对上述基尼系数进行空间分解[30]。式(2)可以重写为如下形式:

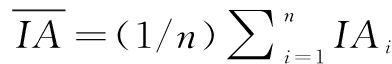

(3)

其中,式(3)右边第一项为相邻区域间差距对基尼系数的贡献,第二项为非邻区域间差距对基尼系数的贡献。 代表行标准化后空间权重矩阵的元素[31]。当基尼系数第一项大于第二项时,区域创新要素集聚能力的空间差距主要来源于相邻区域间的差距;当基尼系数第一项小于第二项时,区域创新要素集聚能力的空间差距主要来源于非邻区域间的差距。为深入分析不同省际区域创新要素集聚能力的局部空间关联和异质性,本文进一步采用探索性空间分析即莫兰散点图对我国省际区域创新要素集聚能力的空间特征进行分析。

代表行标准化后空间权重矩阵的元素[31]。当基尼系数第一项大于第二项时,区域创新要素集聚能力的空间差距主要来源于相邻区域间的差距;当基尼系数第一项小于第二项时,区域创新要素集聚能力的空间差距主要来源于非邻区域间的差距。为深入分析不同省际区域创新要素集聚能力的局部空间关联和异质性,本文进一步采用探索性空间分析即莫兰散点图对我国省际区域创新要素集聚能力的空间特征进行分析。

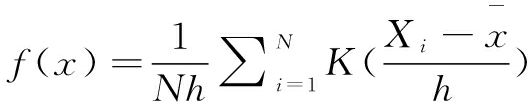

(3)核密度估计。核密度估计法是一种非参数估计法,具有较好的稳健性。该方法主要通过估计随机变量概率密度曲线描述随机变量的分布形态[29]。假设随机变量X的密度函数为f(*),在点x处的概率密度由式(4)估计。其中,N代表样本观测值个数,K(*)是核函数,Xi为独立同分布的观测值, 为样本均值;h为带宽,带宽越小,估计精度越高。本文选取高斯核函数对省际区域创新要素集聚能力的动态分布演变规律进行估计,如式(5)所示。

为样本均值;h为带宽,带宽越小,估计精度越高。本文选取高斯核函数对省际区域创新要素集聚能力的动态分布演变规律进行估计,如式(5)所示。

(4)

(5)

(4)空间马尔可夫链和潜马尔可夫模型。潜马尔可夫模型和空间马尔可夫链均衍生于基本马尔可夫模型,它们可以有效探究变量状态序列动态变迁过程。马尔可夫随机过程需满足两个条件:①t+1期系统状态的概率分布只与t期状态有关,与t期以前的状态无关;②从t期到t+1期的状态转移与t期的值无关。假设创新要素集聚能力从i状态向j状态转移的概率记为pij,其估计公式为pij=nij/ni。其中,nij为样本期内由t年属于i状态转移到t+1年属于j状态的区域数量,ni为样本期内属于i状态的区域数量。

为分析我国省际区域创新要素集聚能力的转移动态,需要构建离散的m×m状态转移概率矩阵。本文采用潜马尔可夫模型识别创新要素集聚能力的离散状态。潜马尔可夫模型包含两个时间序列:潜在状态时间序列和响应变量时间序列。其中,潜变量对应本研究离散的区域创新要素集聚能力,响应变量对应本研究创新要素集聚能力的测度值。通过潜马尔可夫模型可以识别出我国省际区域离散的创新要素集聚能力状态。空间马尔可夫链是将空间滞后概念引入上述分析,将m×m的转移概率矩阵分解为m×m×m的转移概率矩阵。此时,pij-i表示某区域在第t年空间滞后状态为Ni的情况下,从t年i状态转移到t+1年j状态的概率,进而揭示空间效应对区域创新要素集聚能力变迁的影响。

2 中国创新要素集聚能力时空格局

2.1 总体描述

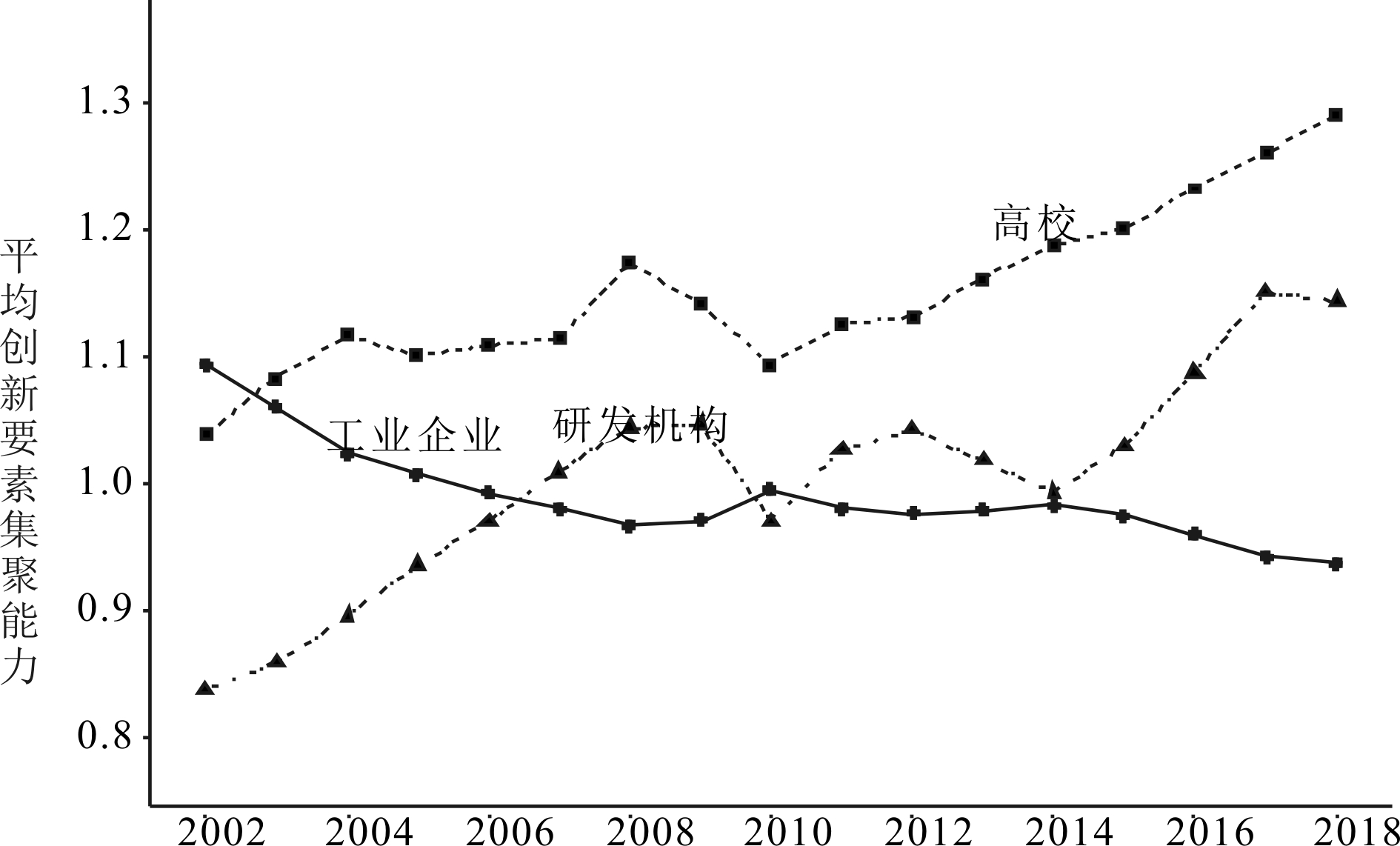

图1为我国工业企业、科研机构和高校平均创新要素集聚能力的动态变化趋势。分析可知:①2002年工业企业创新要素集聚能力最高,其中高校创新集聚能力高于科研机构;②经过6年发展,2008年我国高校创新要素集聚能力跃居三者榜首,科研机构创新要素集聚能力位居第二,而工业企业创新要素集聚能力下降至第3位;③2008年以后,高校创新要素集聚能力经历两年下降期,2010年开始反弹并保持持续增长,样本期内高校创新要素集聚能力增长24.1%;④2008-2014年,科研机构创新要素集聚能力呈波动下降趋势。2014年以后,创新要素集聚能力保持稳步增长,样本期内科研机构创新要素集聚能力增长36.7%;⑤工业企业创新要素集聚能力在2008-2014年基本保持不变,2014年以后呈下降趋势,样本期内工业企业创新要素集聚能力增长-14.2%。这是因为,我国财政科技支出以高校和科研机构为主,企业支出较少。随着我国财政科技支出增速逐年加快,高校和科研机构创新要素集聚能力随之上升,而工业企业创新要素集聚能力基本保持稳定,只有在2014年以后呈下降趋势,可能是因为2014年以来我国经济增速逐年放缓所致。

2.2 时空格局

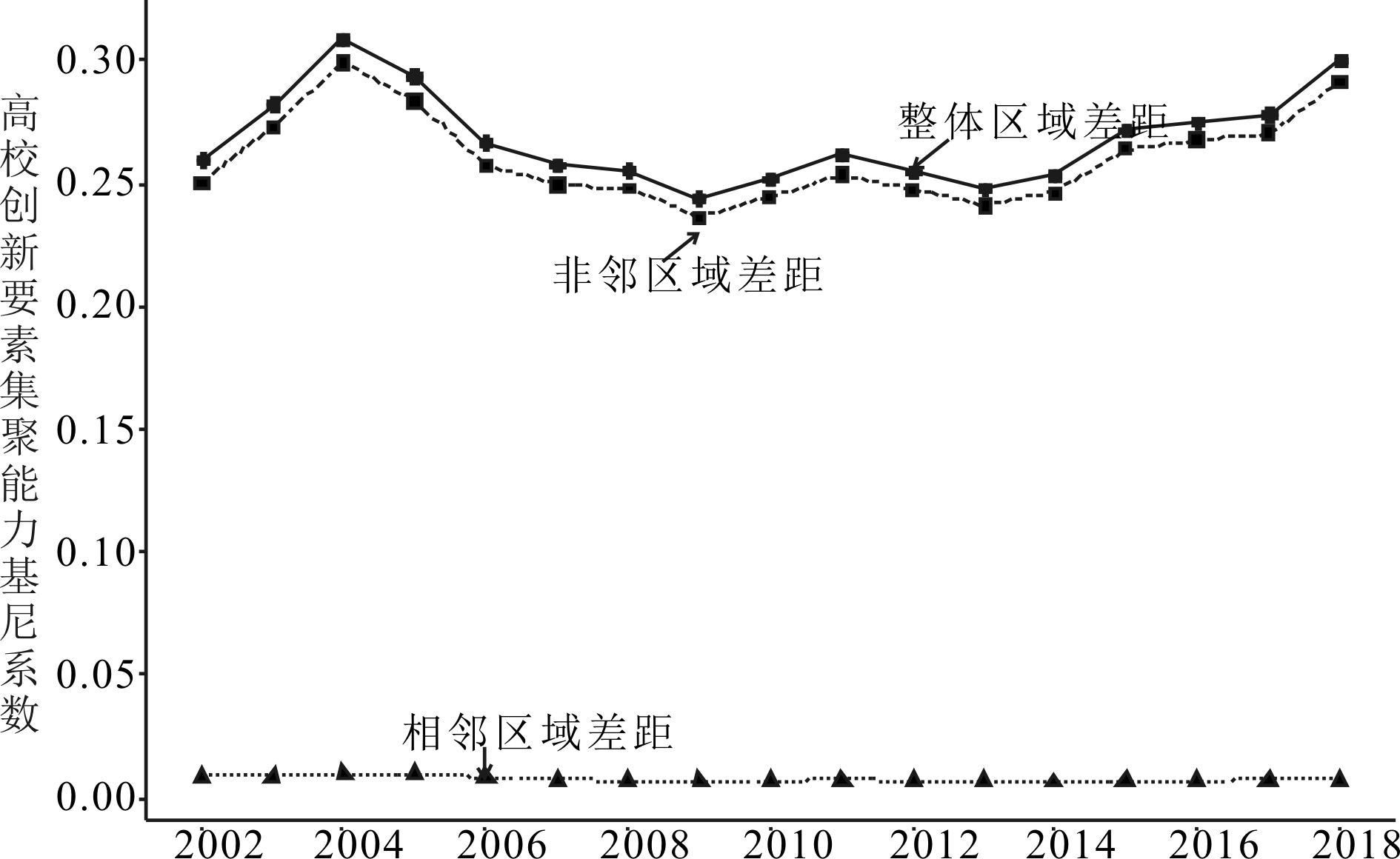

为揭示我国工业企业、科研机构、高校创新要素集聚能力的区域分布特征和差距来源,本文运用基尼系数及其空间分解方法,分别测算2002-2018年3类创新主体创新要素集聚能力的基尼系数,并对其进行空间分解,同时使用莫兰散点图分析3类创新主体创新要素集聚能力的空间集聚模式。

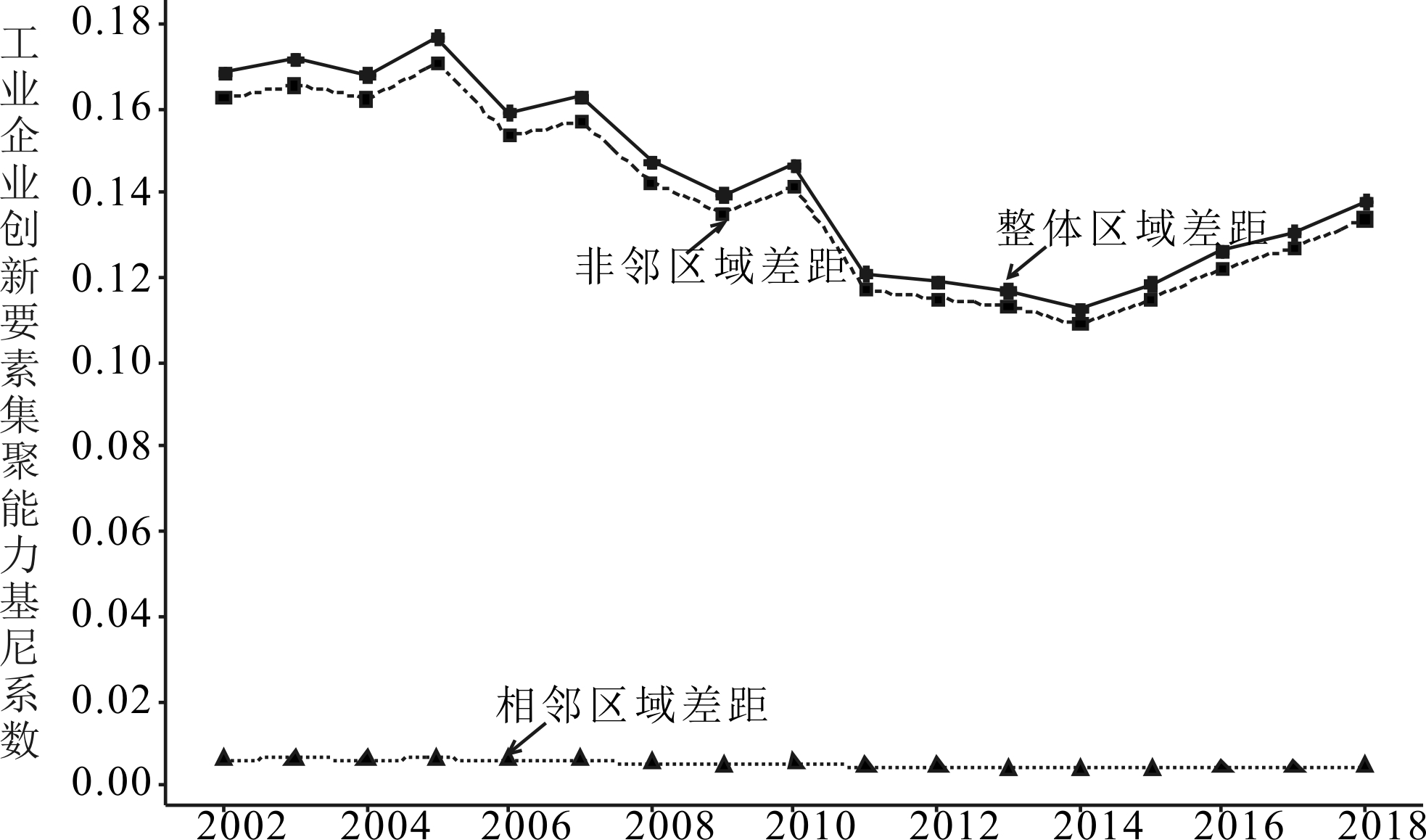

(1)省际工业企业创新要素集聚能力时空格局。图2为我国省际工业企业创新要素集聚能力区域差距的动态演变趋势。从中可见,在样本期内,我国工业企业创新要素集聚能力基尼系数区间为0.11~0.18,表明工业企业创新要素集聚能力整体区域差距较小。2002年以后,我国工业企业创新要素集聚能力区域差距呈现先缩小后扩大的变化趋势。其中,2002-2014年工业企业创新要素集聚能力区域差距不断缩小;2014年以后,我国工业企业创新要素集聚能力区域差距不断拉大,呈分化态势。从省际层面看,我国工业企业创新要素集聚能力区域差距较小是由于我国工业产业在省际层面分布比较均匀,主要得益于我国20世纪以来各区域成功的工业化进程。此外,基尼系数空间分解结果表明,我国工业企业创新要素集聚能力区域差距主要来源于非邻区域差距,主要是由区域创新外溢效应所致[6]。

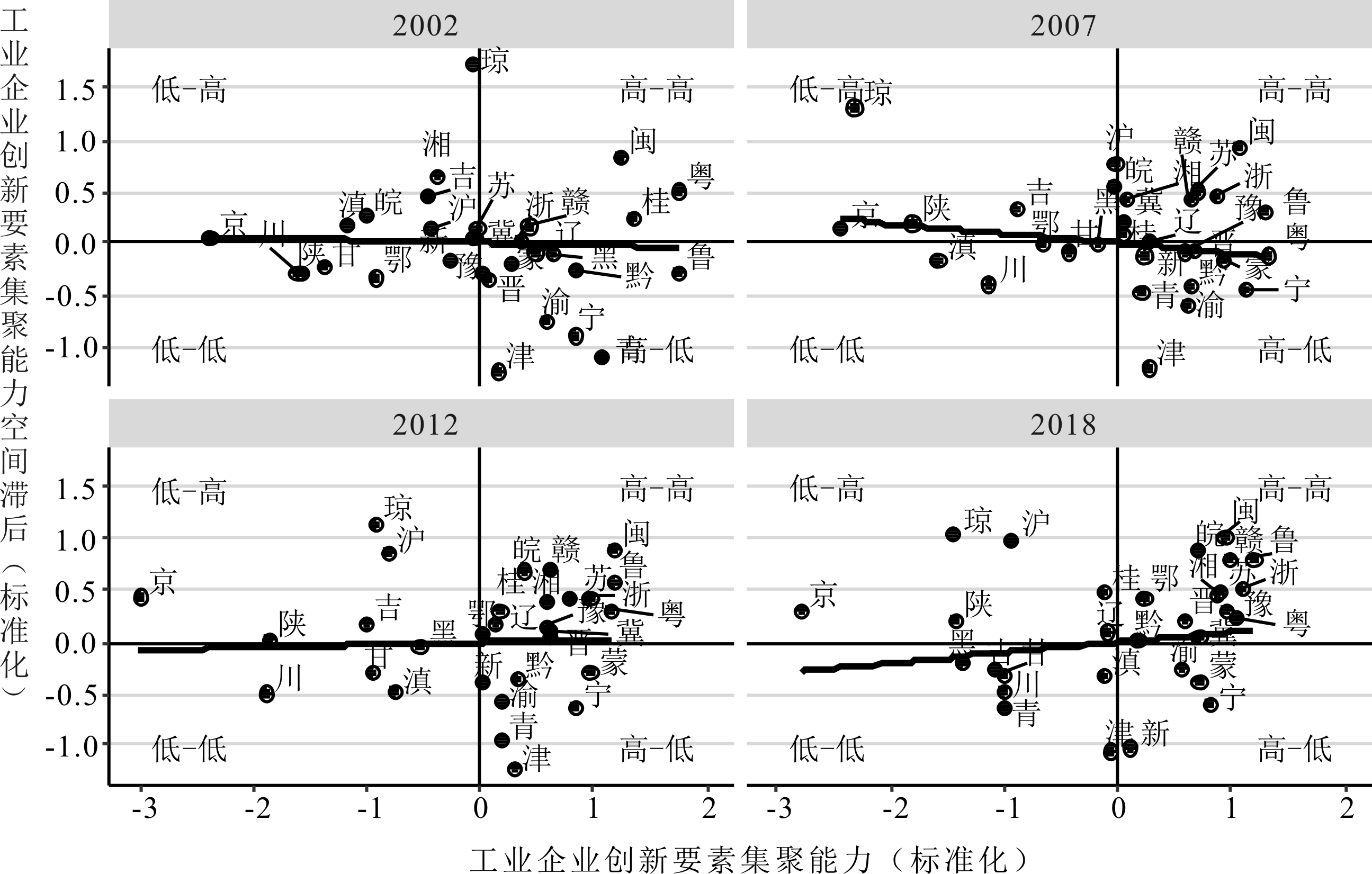

为分析我国工业企业创新要素集聚能力时空格局,本文绘制我国工业企业创新要素集聚能力的莫兰散点图,见图3。从中可见,2002年有2/3的区域位于第二象限和第四象限,说明我国工业企业创新要素集聚能力呈现轻微的空间负相关。由于高-高聚集类型区域增加和低-低聚集类型区域减少,2007年我国工业企业创新要素集聚能力呈空间负相关。与2007年相比,2012年高-高聚集类型区域增加到14个。2007-2018年体现为高-高聚集类型和低-低聚集类型区域增加,2018年我国工业企业创新要素集聚能力呈空间正相关。综上所述,2002-2018年,我国工业企业创新要素集聚能力呈现空间集聚态势。一是因为我国近20年来各区域工业产业持续增长;二是由于我国区域间产业创新合作不断加强,高能力区域对周边区域的辐射和带动作用不断显现。

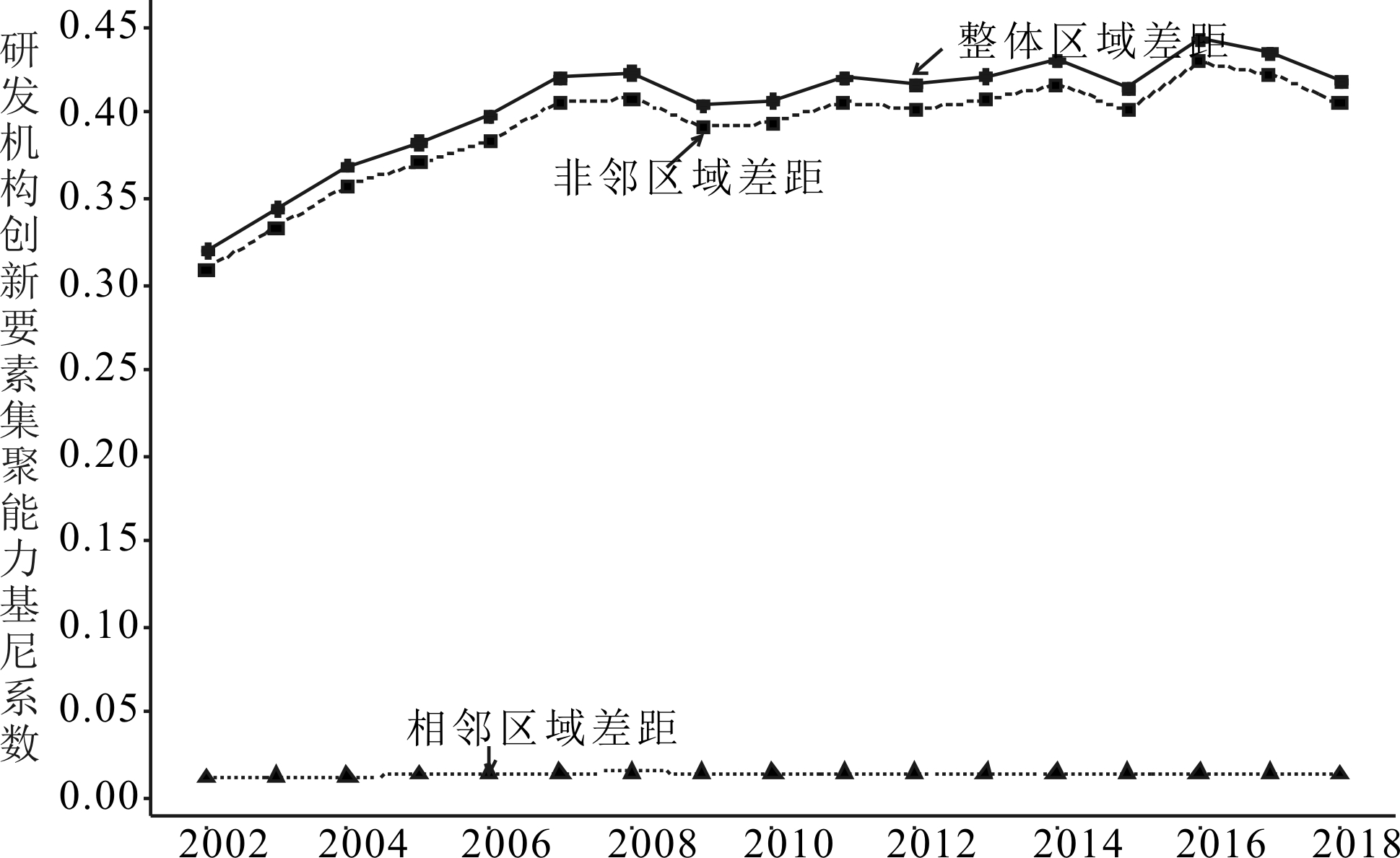

(2)省际科研机构创新要素集聚能力时空格局。图4描绘了我国科研机构创新要素集聚能力区域差距动态变化趋势。在样本期内,我国科研机构创新要素集聚能力的基尼系数区间为0.32~0.44,相较于工业企业,我国科研机构创新要素集聚能力区域差距较大,且从2002年开始,区域差距呈增长态势。这主要是因为:我国科研机构区域分布整体呈东强西弱态势,且区域间科研机构研发活动存在非均衡性[32]。我国科研机构创新要素集聚能力区域差距主要来源于非邻区域差距。造成这种现象的主要原因在于我国科研机构区域分布不均衡,东强西弱的分布格局导致许多研发机构集中于东部发达地区。

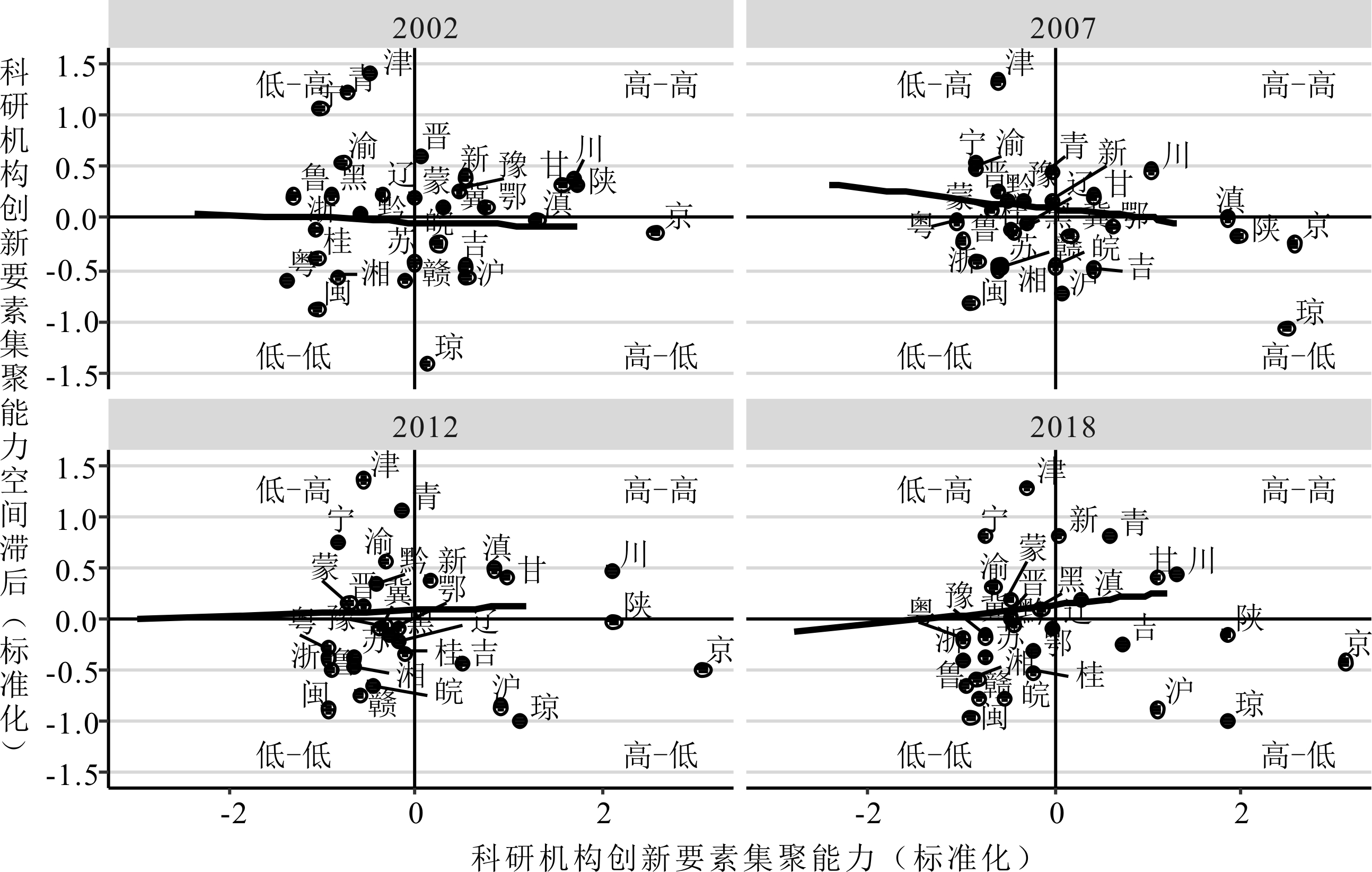

为进一步分析我国科研机构创新要素集聚能力的时空格局,本文绘制我国科研机构创新要素集聚能力的莫兰散点图,见图5。从中可见,2002年,中国科研机构创新要素集聚能力在4个象限的分布较为均匀,未呈现出明显的空间相关。2002-2007年,我国科研机构创新要素集聚能力区域变迁主要表现为高-高聚集类型减少和低-低聚集类型增加,2007年创新要素集聚能力呈空间负相关。2007-2018年,科研机构创新要素集聚能力主要体现为低-低聚集类型进一步增加。2018年,科研机构创新要素集聚能力呈现更显著的空间正相关。综上所述,在样本期内,我国科研机构创新要素集聚能力倾向于低-低聚集。这是因为,我国科研机构主要集中在北京、上海等主要城市,其它区域相对较少,且新建的科研机构越来越倾向于在这些一线城市选址建设,进而造成其它区域科研机构发展不足。

(3)省际高校创新要素集聚能力时空格局。图6呈现了我国高校创新要素集聚能力区域差距的动态变化趋势。在样本期内,我国高校创新要素集聚能力基尼系数区间为0.24~0.31,区域差距较小。这可能是由于我国财政科技支出在为高校提供支持的同时兼顾了区域间平衡,以避免区域差距扩大。另外,我国高校创新能要素集聚能力区域差距呈先扩大后缩小再扩大的变化趋势。我国高校创新要素集聚能力区域差距主要来源于非邻区域差距。这可能是因为我国高校创新在邻域之间的溢出效应更加显著,此外高校创新要素集聚能力低的区域对邻域尤其是创新要素集聚能力较高邻域的学习和模仿效应促使两者间的差距缩小。

图7为我国高校创新要素集聚能力的莫兰散点图。从中可见,2002年,高校创新要素集聚能力呈空间负相关。2002-2007年,高校创新要素集聚能力主要体现为高-高聚集类型区域及低-低聚集类型区域增加,进而创新要素集聚能力由空间负相关转变为正相关。2007-2018年,高校创新要素集聚能力正相关得以强化。2018年主要表现为高-高聚集类型区域减少和低-高聚集类型区域增加。观察样本期内区域空间分布变化趋势可知,我国高校创新要素集聚能力整体呈正向空间集聚特征,但近一半区域为低-低集聚,这可能是由于我国高校创新价值实现机制存在一定缺陷。高校创新要素来源除财政科技支持外,与企业合作也会为高校集聚创新资源,但由于我国许多区域产学研机制不完善,造成知识生产与创新脱节,进而导致高校创新要素集聚能力呈低-低集聚。

3 中国省际创新要素集聚能力时空动态演化特征

3.1 中国省际创新要素集聚能力分布演进特征

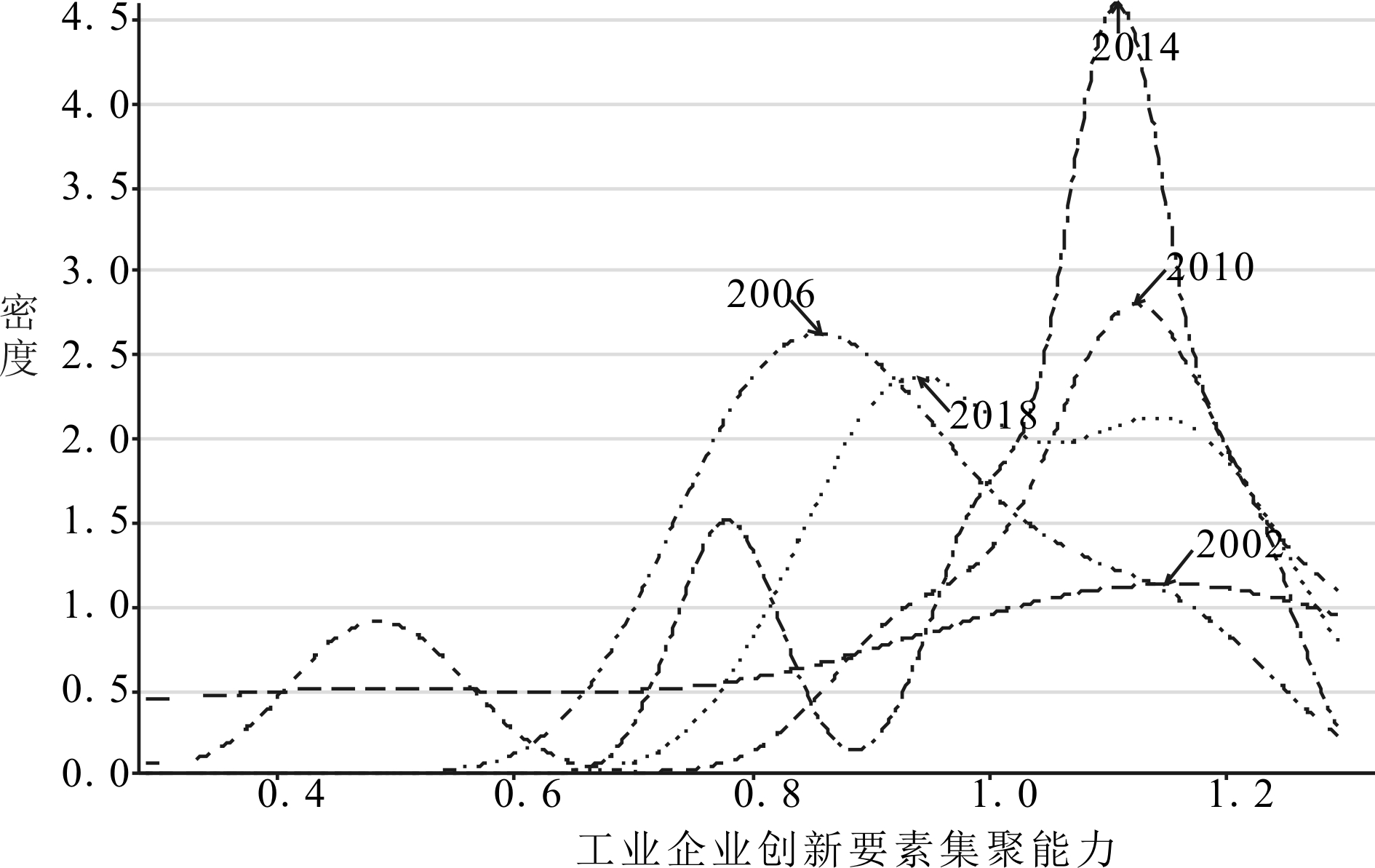

(1)工业企业创新要素集聚能力分布演进。由图8可知,我国工业企业创新要素集聚能力分布演进呈现如下特征:①工业企业创新要素集聚能力分布中心线呈先左移后右移的变化趋势,表明整体创新要素集聚能力先减小后增大;②工业企业创新要素集聚能力分布主峰值呈先增后减趋势,而主峰宽度则呈先减后增趋势。这是因为,2012年以来中国提出许多新的区域创新驱动发展战略,如京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区及一带一路倡议等,在新一轮区域创新发展中,既发挥了不同区域创新优势,又缩小了区域差距[33];③工业企业创新要素集聚能力分布存在左侧拖尾现象,且延展性呈收缩趋势。这是因为,我国区域创新驱动发展战略有效提升了我国工业企业创新要素集聚低水平区域的创新要素集聚能力;④工业企业创新要素集聚能力分布存在极化现象,且2006年以后呈多极化趋势。随着我国新一轮创新驱动发展战略的推进,区域间创新发展不均衡问题逐渐得以缓解,进而降低了我国工业企业创新要素集聚能力的区域极化水平。

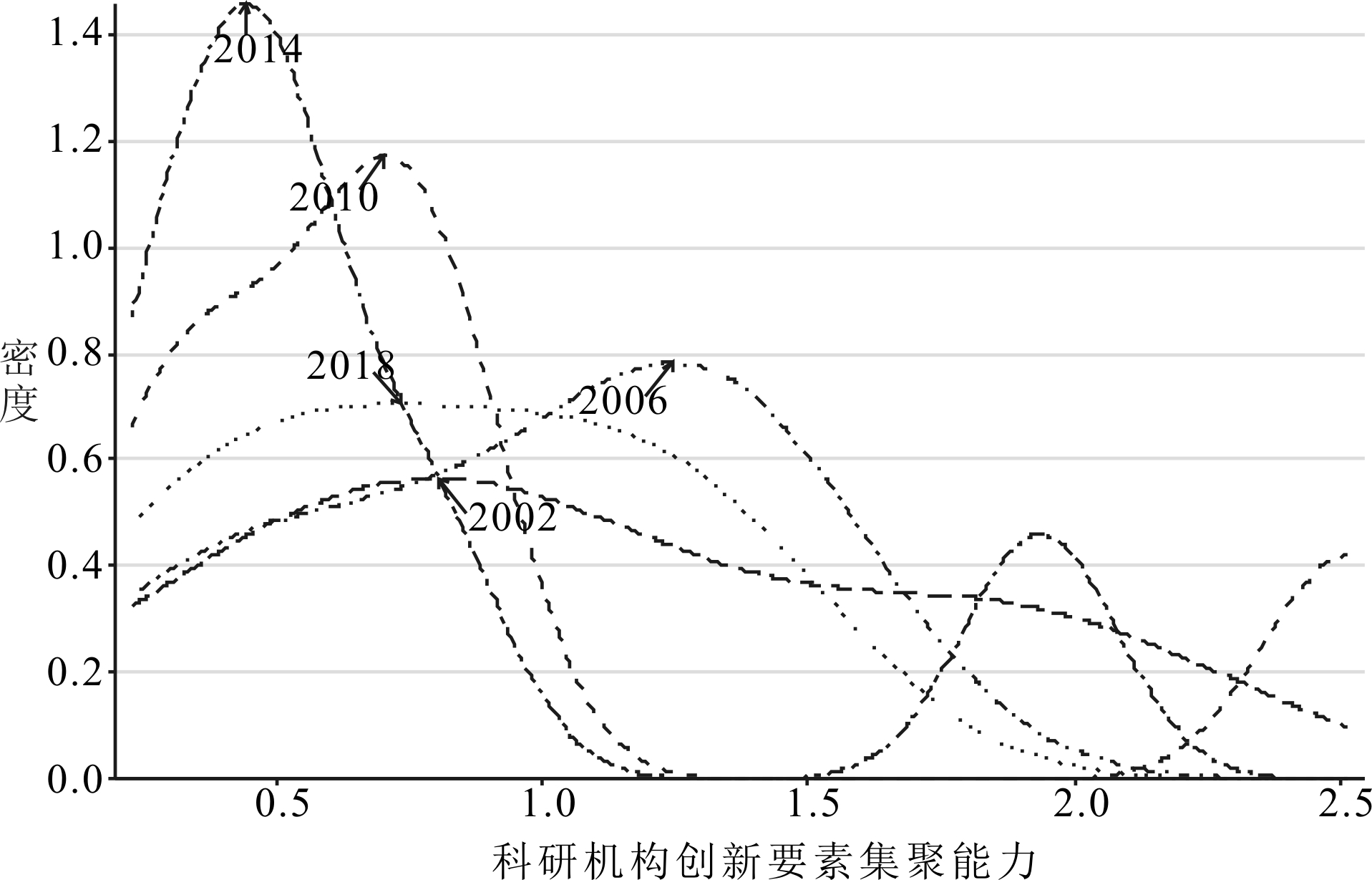

(2)科研机构创新要素集聚能力分布演进趋势。由图9可知,我国科研机构创新要素集聚能力分布演进呈如下特征:①科研机构创新要素集聚能力分布中心线呈向右-向左-向右的移动趋势,表明我国科研机构创新要素集聚能力先上升后下降再上升;②科研机构创新要素集聚能力分布主峰值呈先增后减趋势,而主峰宽度则呈先减后增趋势。我国新一轮区域创新驱动发展战略的深入推进和实施,促使我国科研机构创新要素集聚能力的绝对差距逐渐缩小;③科研机构创新要素集聚能力分布存在右侧拖尾现象,表明科研机构创新要素集聚能力高水平区域内部差距较大,主要是因为我国科研机构在区域分布和创新资源配置上存在较大差异[32];④科研机构创新要素集聚能力分布极化现象呈先增强后减弱的变化特征。在2010年和2014年,科研机构创新要素集聚能力分布均存在两个峰值,即呈现区域分层趋势。但2018年科研机构创新要素集聚能力分布只有一个峰值,主要是因为十八大以来,我国提出一系列区域创新驱动发展战略,促进我国科研机构创新要素集聚能力呈现均衡发展态势,由此弱化了区域分层。

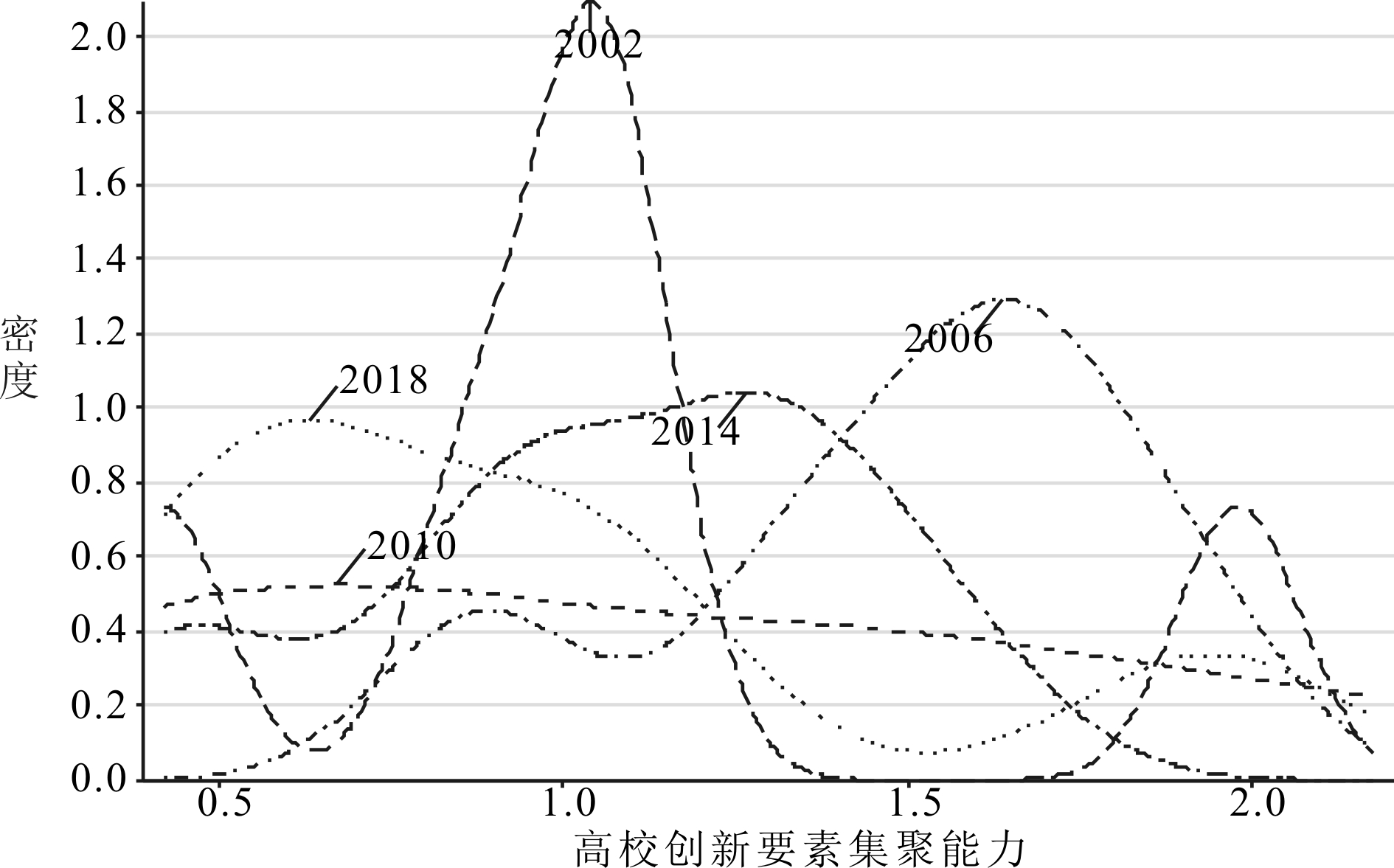

(3)高校创新要素集聚能力分布演进。由图10可知,我国高校创新要素集聚能力分布演进呈现如下特征:①我国高校创新要素集聚能力分布中心线呈向右-向左-向右移动趋势,表明我国高校创新要素集聚能力呈N型增长趋势,主要是由于我国高校扩张所致(石大千等,2020);②高校创新要素集聚能力分布主峰值呈倒N型变化趋势,而主峰宽度则呈先减后增变化趋势,表明我国高校创新要素集聚能力绝对差距拉大;③2002年,我国高校创新要素集聚能力分布存在3个峰值,2006年存在2个峰值,而2010年以来只有一个峰值,表明我国高校创新要素集聚能力分布极化现象随时间变化逐渐弱化。这主要是因为,我国区域发展水平存在较大差异。21世纪以来,我国东、中、西部地位经济发展差距逐渐拉大,许多高校教师“东南飞”,造成我国高校创新发展不断极化;但随着区域协调发展战略的实施,中西部地区域经济发展水平与东部地区的差距逐渐缩小,进而弱化了高校创新要素集聚能力分布的极化和分层。

3.2 中国省际创新要素集聚能力时空状态变迁

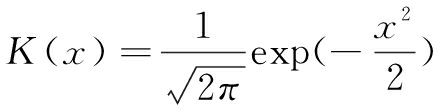

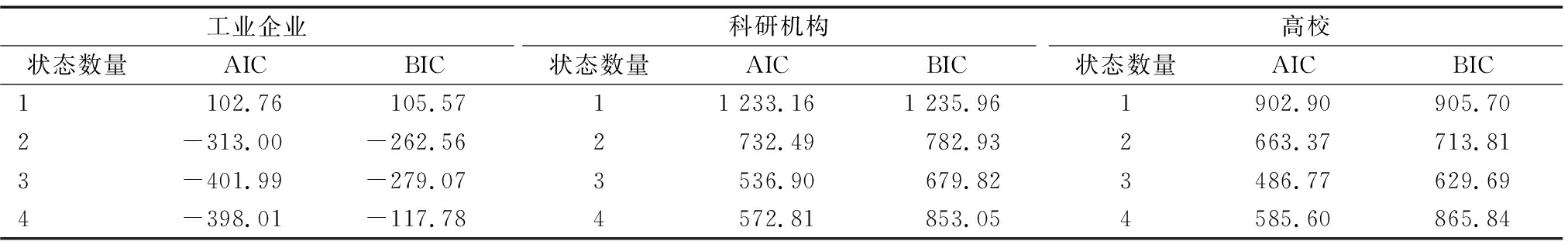

本文基于潜马尔可夫模型识别我国创新要素集聚能力的离散状态。为有效识别不同主体创新要素集聚能力的离散状态数量,参考已有文献[34],以AIC和BIC作为本文离散状态数量识别的选取标准。基于不同状态数量模型估计结果,当AIC和BIC达到最小值时,其对应的状态数量即为本文所确定的最优状态数量。表1给出在不同状态数量下AIC和BIC的估计结果。在4个状态模型中,有3个状态模型AIC和BIC的值最小,因此本文确定我国各主体创新要素集聚能力样本期内经历了高、中和低3个状态。

表1 创新要素集聚能力离散状态选择

工业企业状态数量AICBIC科研机构状态数量AICBIC高校状态数量AICBIC1102.76105.5711 233.161 235.961902.90905.702-313.00-262.562732.49782.932663.37713.813-401.99-279.073536.90679.823486.77629.694-398.01-117.784572.81853.054585.60865.84

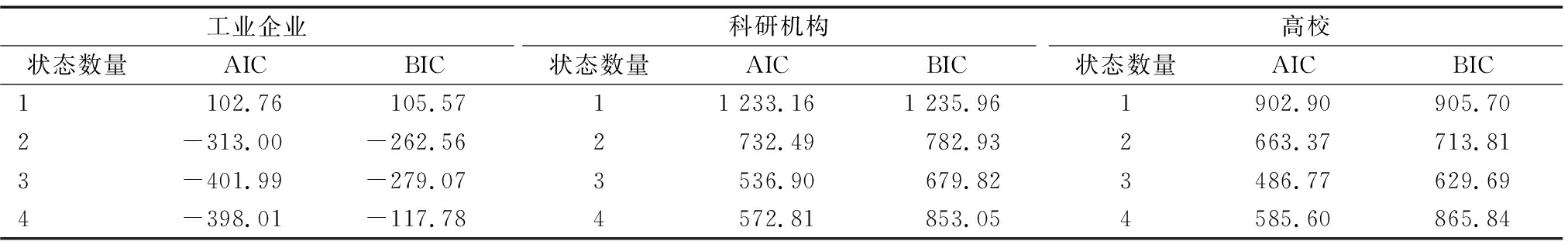

3.2.1 创新要素集聚能力状态转移

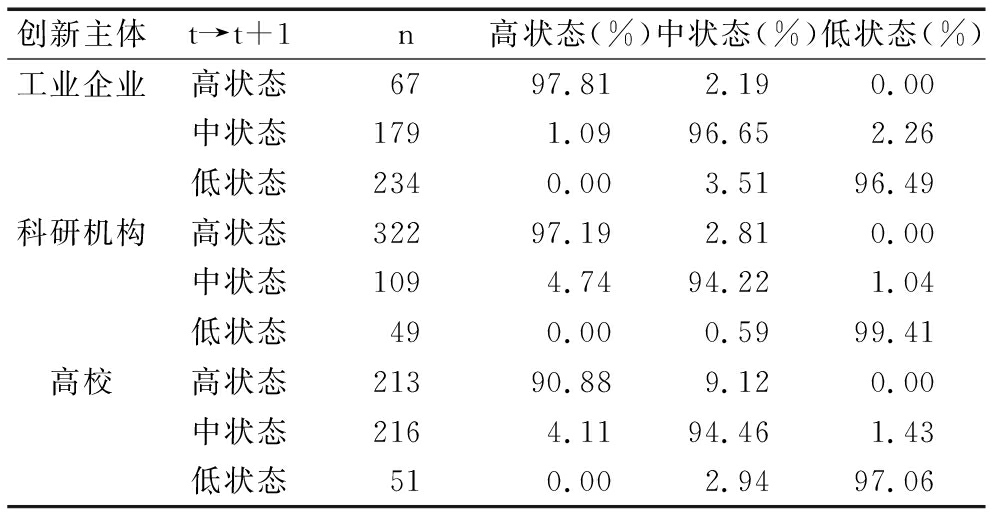

表2是基于潜马尔可夫模型估计的我国省际创新要素集聚能力的转移概率矩阵分析结果,从中可得如下变化特征:

表2 省际创新要素集聚能力潜马尔可夫模型转移概率矩阵结果

创新主体t→t+1n高状态(%)中状态(%)低状态(%)工业企业高状态6797.812.190.00中状态1791.0996.652.26低状态2340.003.5196.49科研机构高状态32297.192.810.00中状态1094.7494.221.04低状态490.000.5999.41高校高状态21390.889.120.00中状态2164.1194.461.43低状态510.002.9497.06

(1)我国创新要素集聚能力受前期发展水平影响,具有发展模式固化、路径依赖的特征[35],主要表现为工业企业、科研机构和高校转移概率矩阵对角线概率均大于非对角线概率。这可能是因为既得利益者或者沉没成本对创新要素集聚能力向上转移产生了负向影响。

(2)在不同主体和不同状态下,创新要素集聚能力路径依赖不同。原因在于,不同创新主体处于创新过程不同阶段,高校与科研机构处于创新过程初始阶段,知识投入较多,随着知识积累和交叉,其路径依赖逐渐减弱;而工业企业则位于创新过程最终价值实现阶段,涉及大量固定资产投入,创新要素集聚能力随着创新投入增加其路径依赖变强。在形成高状态和中状态路径依赖的创新主体中,工业企业创新要素集聚能力的路径依赖最强;而在形成低状态路径依赖的创新主体中,科研机构创新要素集聚能力的路径依赖最强。

(3)科研机构和高校创新要素集聚能力由高状态转变为中状态的概率大于由中状态转变为低状态的概率,即我国科研机构和高校创新要素集聚能力状态向下转移的概率随着状态水平的提升而逐渐升高。科研机构和高校创新要素集聚能力由低状态转变为中状态的概率小于由中状态转变为高状态的概率,即科研机构和高校创新要素集聚能力状态向上转移的概率随着状态水平的提升而升高。而工业企业创新要素集聚能力状态向上转移的概率则随着状态水平的升高而下降,其由低状态转变为中状态的概率大于由中状态转变为高状态的概率。这是因为,科研机构和高校创新投入以知识为主,由于知识生产的外部性,使得科研机构和高校创新要素集聚能力变化呈规模收益递增趋势。而工业企业创新要素除知识投入外,资本投入占比较大,由于资本的重复使用和折旧特性,其创新要素集聚能力规模收益比科研机构和高校小。

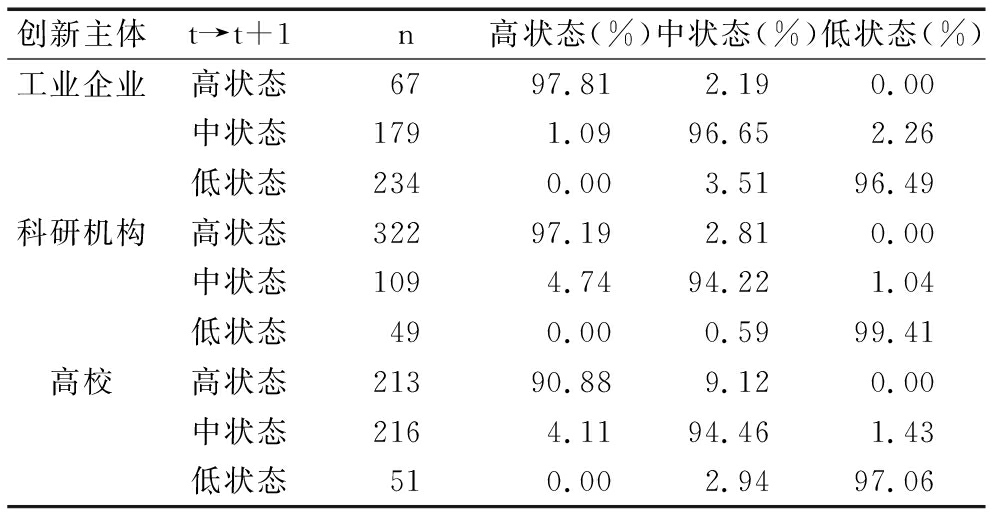

3.2.2 空间视角下工业企业创新要素集聚能力状态转移

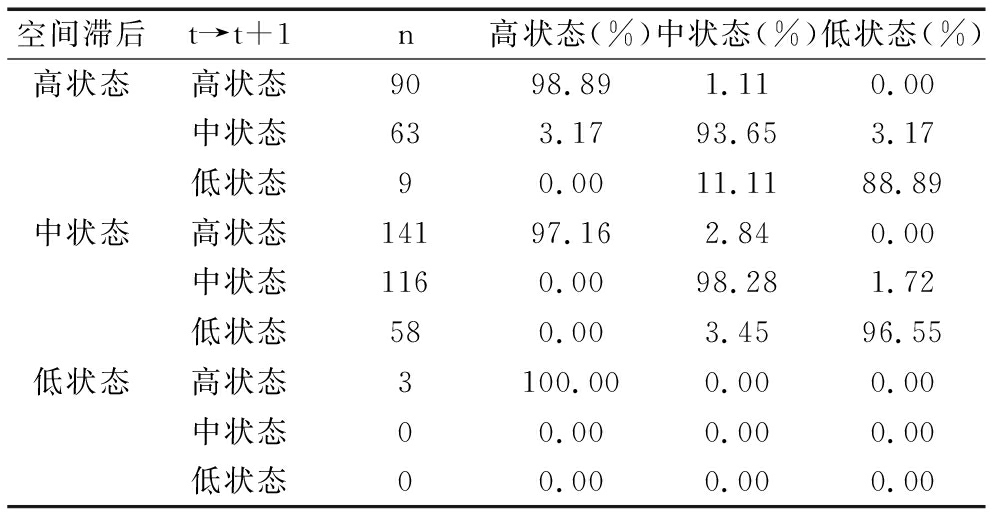

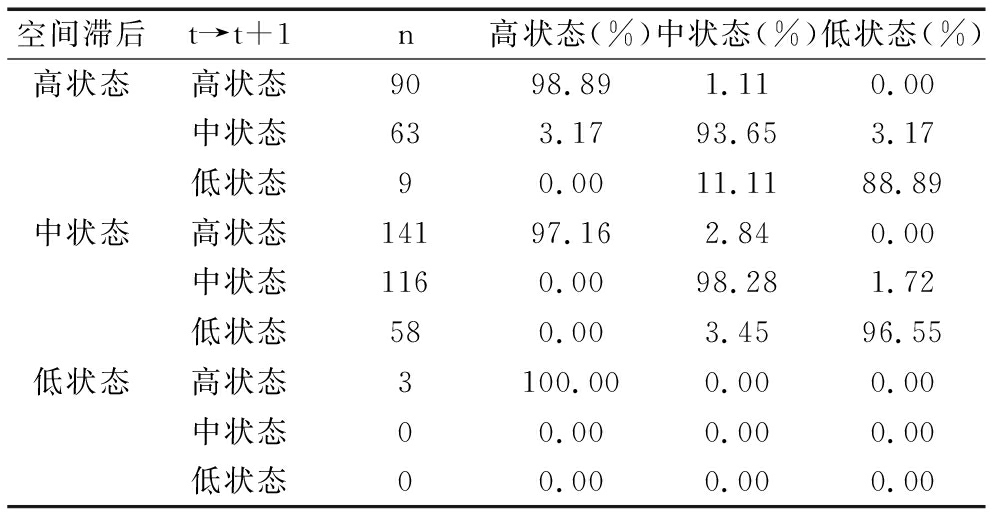

表3是基于空间马尔科夫链的创新要素集聚能力的转移概率矩阵分析结果,从中可得如下变化特征:

表3 工业企业创新要素集聚能力空间马尔可夫链转移概率矩阵结果

空间滞后t→t+1n高状态(%)中状态(%)低状态(%)高状态高状态9098.891.110.00中状态633.1793.653.17低状态90.0011.1188.89中状态高状态14197.162.840.00中状态1160.0098.281.72低状态580.003.4596.55低状态高状态3100.000.000.00中状态00.000.000.00低状态00.000.000.00

(1)工业企业创新要素集聚能力状态变迁具有典型的空间依赖特征。在不同空间滞后状态下,工业企业创新要素集聚能力状态转移矩阵差异较大。这是因为,企业创新投入具有专用性特征,在企业不同发展阶段,创新投入的专用性也不同。例如,空间滞后为低状态的区域较少,且观察期内状态未发生改变,而大部分区域属于空间滞后高状态和中状态类型。

(2)邻域创新要素集聚能力水平对工业企业创新要素集聚能力向上转移概率具有差异化影响。在高水平邻域环境下,工业企业创新要素集聚能力向上转移的概率大于中水平邻域环境下的向上转移概率,表明此时高水平邻域环境具有积极辐射作用。高水平邻域创新要素集聚能力水平对工业企业创新要素集聚能力向上转移和向下转移的概率具有非对称性影响。当邻域为高水平时,工业企业创新要素集聚能力向上转移的概率大于向下转移的概率。这是因为,高状态邻域对周边区域工业企业创新要素集聚能力产生正向溢出效应,增加了创新要素集聚能力向上转移的概率。

(3)工业企业创新要素集聚能力状态向上或向下转移概率与自身和邻域水平差距成正比。造成这种现象的主要原因是,邻域工业企业与自身工业企业存在较大的技术差距,自身无法充分利用领域工业企业的溢出效应,只有与领域间技术差距控制在一定范围,区域自身工业企业创新要素集聚能力才能得以有效提升。例如,邻域水平为中状态,工业企业创新要素集聚能力由低状态向中状态转移的概率大于由中状态向高状态转移的概率。这表明,邻域发展水平越高,区域自身创新要素集聚能力距离邻域的差距越大,邻域对自身的正向溢出效应越明显。

3.2.3 空间视角下科研机构创新要素集聚能力状态转移

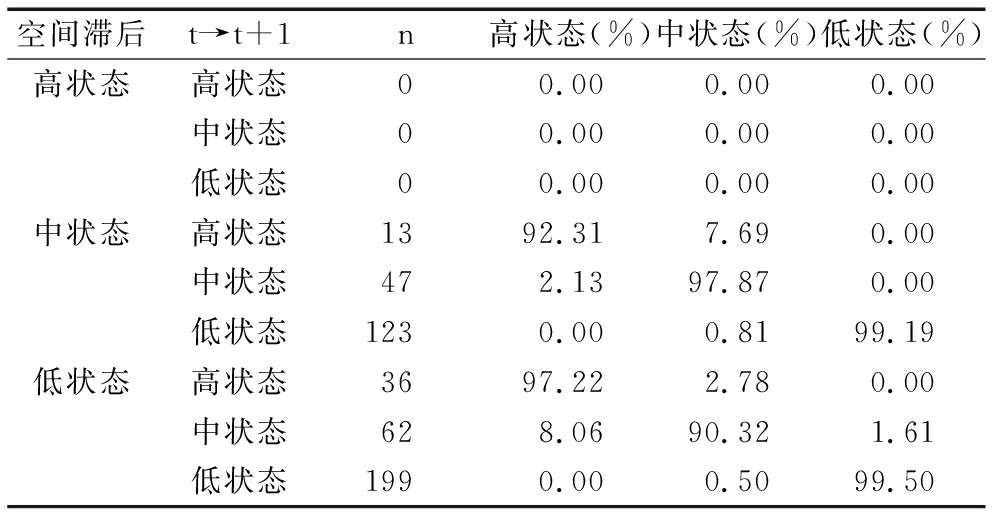

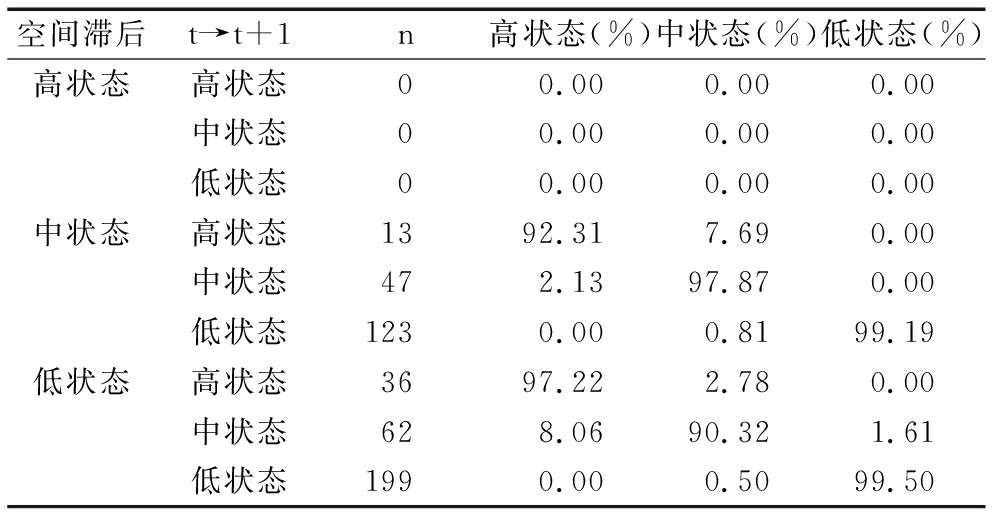

表4是科研机构创新要素集聚能力空间转移概率矩阵分析结果,从中可得如下变化特征:

表4 科研机构创新要素集聚能力空间马尔可夫链转移概率矩阵结果

空间滞后t→t+1n高状态(%)中状态(%)低状态(%)高状态高状态00.000.000.00中状态00.000.000.00低状态00.000.000.00中状态高状态1392.317.690.00中状态472.1397.870.00低状态1230.000.8199.19低状态高状态3697.222.780.00中状态628.0690.321.61低状态1990.000.5099.50

(1)科研机构创新要素集聚能力状态变迁具有典型的空间依赖特征。在不同空间滞后状态下,科研机构创新要素集聚能力状态转移矩阵差距较大。这是因为,我国科研机构空间分布不均匀,且以低-低集聚为主,区域间科研机构创新要素集聚能力溢出效应存在差距。例如,空间滞后为高状态的区域数量为0,而大部分区域属于空间滞后低状态和中状态两种类型。

(2)科研机构创新要素集聚能力状态向上或向下转移概率与自身及邻域状态水平差距成正比。例如,邻域水平为低状态,科研机构创新要素集聚能力由中状态向高状态转移的概率大于由低状态向中状态转移的概率,而由高状态向中状态转移的概率大于由中状态向低状态转移的概率。这表明,邻域创新要素集聚能力溢出效应取决于邻域和自身创新要素集聚能力差距。这是因为,我国科研机构主要集中在北京、上海等区域,且高状态区域溢出效应主要呈现为对周边区域的虹吸,区域间差距越大,虹吸效应越强,在这种情况下会造成“强者愈强弱者愈弱”的非均衡发展模式。

3.2.4 空间视角下高校创新要素集聚能力状态转移结果

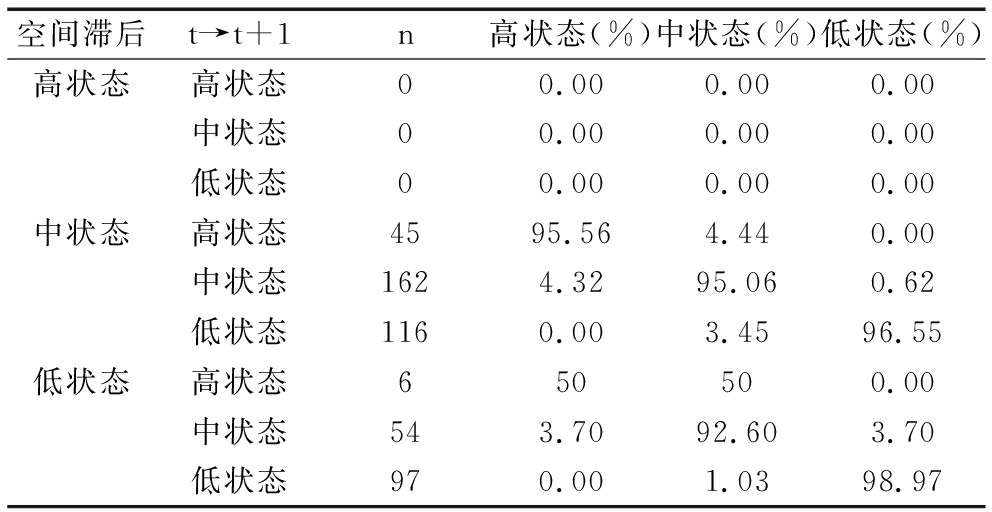

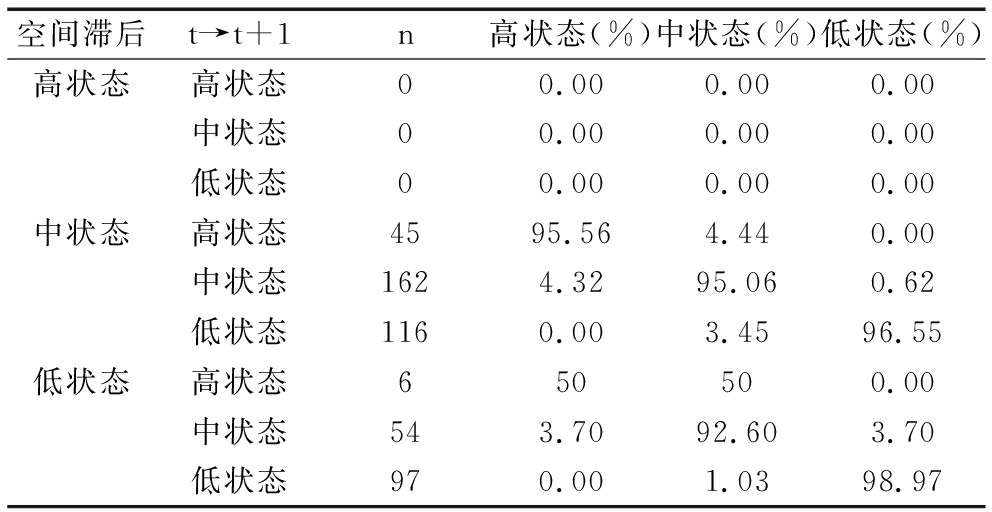

表5是高校创新要素集聚能力的空间转移概率矩阵分析结果,从中发现如下变化特征:

表5 高校创新要素集聚能力空间马尔可夫链转移概率矩阵结果

空间滞后t→t+1n高状态(%)中状态(%)低状态(%)高状态高状态00.000.000.00中状态00.000.000.00低状态00.000.000.00中状态高状态4595.564.440.00中状态1624.3295.060.62低状态1160.003.4596.55低状态高状态650500.00中状态543.7092.603.70低状态970.001.0398.97

(1)高校创新要素集聚能力状态变迁呈现出空间依赖特征。在不同空间滞后状态下,高校创新要素集聚能力状态转移矩阵差距较大。空间滞后高状态区域数量为0,而大部分区域属于空间滞后中状态类型,低状态类型相对较少。这是因为,我国高校区域分布差异较大,且不同区域经济发展水平、产业结构和制度环境不同,造成我国高校创新要素集聚能力状态变迁呈现出空间依赖特征。

(2)邻域创新要素集聚能力状态对高校创新要素集聚能力状态转移具有差异化影响。此外,在不同邻域状态下,高校创新要素集聚能力向上转移和向下转移的概率呈非对称分布特征。这是因为,我国不同区域高校创新要素集聚能力溢出效应存在差异,在高校创新要素集聚能力较高状态区域其正向溢出效应较大,而在较低状态区域主要表现为负向溢出效应[6]。

(3)高校创新要素集聚能力向上或向下转移概率与自身状态及邻域状态水平的差距成正比。例如,邻域为中状态水平,高校创新要素集聚能力由中状态向高状态转移的概率小于由低状态向中状态转移的概率,而由高状态向中状态转移的概率大于由中状态向低状态转移的概率。这可能是因为当邻域创新要素集聚能力低于自身创新要素集聚能力时,随着高校创新要素集聚能力与领域创新要素集聚能力差距的扩大,邻域对自身创新要素集聚能力的负向溢出效应随之增大。反之,当邻域创新要素集聚能力高于自身创新要素集聚能力时,随着高校创新要素集聚能力与领域创新要素集聚能力差距的扩大,邻域对自身创新要素集聚能力的正向溢出效应随之增大。

4 结论与启示

4.1 研究结论

随着经济全球化和区域一体化发展,区域创新要素集聚能力空间分布和变迁呈现出许多新特征,亟需利用新的视角和方法系统研究其规律。在此背景下,本文基于创新多主体视角,在不同状态变迁场景下,分析我国创新要素集聚能力的区域差距和分布特征。本文将区域创新主体分为3类,以我国内地30个省份为研究对象,基于2002-2018年工业企业、高校和科研机构R&D投入数据,研究不同创新主体创新要素集聚能力的时空格局和动态演化特征,得出如下结论:

(1)本文将工业企业、高校和科研机构3类创新主体纳入整体分析框架,测度不同区域内各创新主体的创新要素集聚能力。不同于从劳动力和资本要素视角探究创新要素集聚能力[13,26],本文从创新主体出发,为国家及区域层面创新要素集聚政策研究提供了新视角。本文发现,我国科研机构与高校创新要素集聚能力呈增长态势,而工业企业创新要素集聚能力则呈下降态势。

(2)本文分析不同主体创新要素集聚能力的空间差距和分布演进特征,对创新要素集聚能力区域分布和差距来源进行补充[19],为区域创新政策制定提供了经验基础。①工业企业和高校创新要素集聚能力整体区域差距较小,科研机构创新要素集聚能力区域差距较大,创新要素集聚能力区域差距主要来源于非邻区域;②我国工业企业、科研机构和高校创新要素集聚能力整体呈正向空间集聚趋势。其中,工业企业创新要素集聚能力主要表现为高-高集聚,而科研机构与高校创新要素集聚能力则表现为低-低集聚;③我国工业企业创新要素集聚能力区域极化现象明显。高校创新要素集聚能力分布的极化现象随时间变化逐渐减少,科研机构创新要素集聚能力分布极化现象先增加后减少。

(3)本文从状态转移视角深化了创新要素集聚能力动态演化研究,为中国区域创新由集聚走向平衡提供了经验事实。研究表明,我国各主体创新要素集聚能力在样本期内经历了高、中、低3个状态。通过构建和分析创新要素集聚能力的状态转移概率矩阵,发现我国创新要素集聚能力受前期发展水平的影响,具有发展模式固化、路径依赖特征。在潜马尔可夫模型的基础上,本文进一步对创新要素集聚能力状态转移概率矩阵进行空间分解,结果发现工业企业、科研机构和高校创新要素集聚能力状态变迁呈现出空间依赖特征。

4.2 实践启示

针对当前我国创新要素集聚能力分布和演进特征,本文认为缩小创新要素集聚能力区域差距,弱化创新要素集聚能力极化与分层现象,破除创新要素集聚能力路径依赖和锁定效应,已成为当前我国创新驱动发展战略实施进程中亟待解决的关键问题。为此,本研究提出如下启示:

(1)在创新发展战略制定中充分认识到不同创新主体的职能和意义,针对不同创新主体出台激励政策,鼓励各类主体充分发挥创新优势。此外,在政策制定过程中,要充分考虑不同创新主体激励政策间的相容性和统一性,避免创新激励政策产生冲突。建立全国创新发展区域协调机制,从资金、技术、教育和产业等方面促进跨区域创新合作,在实现创新要素集聚能力提升的同时缩小区域差距[36]。

(2)提升区域及全国技术市场运行效率,搭建区域创新合作与交流平台,破除区域行政壁垒和垄断,有效促进创新要素跨区域自由流动与优化配置[36],充分发挥技术市场对创新要素配置的决定性作用,强化跨区域技术扩散效应,提升区域创新要素集聚能力,消除创新要素集聚能力极化与分层现象。

(3)创新区域产学研合作机制,发挥区域创新主体协同效应,共享创新要素,加快创造主体知识溢出[8],提升区域创新要素集聚能力和创新产出。构建以城市群为基础的创新体系,充分发挥区域创新要素集聚能力变迁的空间邻近效应[10],通过知识溢出、技术扩散等途径,加强高水平创新要素集聚能力区域与低水平区域创新交流和合作,借助技术市场、产业关联和人力资本外溢等渠道,打通区域创新要素空间转移通道,充分发挥地理邻近与知识溢出效应,促进城市群创新要素集聚能力协同发展。

参考文献:

[1] GAGLIARDI L.Does skilled migration foster innovative performance? evidence from British local areas[J].Papers in Regional Science, 2015, 94(4):773-794.

[2] OTSUKA A.Dynamics of agglomeration, accessibility, and total factor productivity: evidence from Japanese regions[J].Economics of Innovation and New Technology, 2017, 102(4):1-17.

[3] 周璇, 陶长琪.要素空间集聚、制度质量对全要素生产率的影响研究[J].系统工程理论与实践, 2019, 39(4):1051-1066.

[4] YANG C-H, LIN H-L, LI H-Y.Influences of production and R&D agglomeration on productivity: evidence from Chinese electronics firms[J].China Economic Review, 2013, 27:162-178.

[5] 王钺, 刘秉镰.创新要素的流动为何如此重要——基于全要素生产率的视角[J].中国软科学, 2017,32(8):91-101.

[6] 吴卫红, 董姗, 张爱美, 等.创新要素集聚对区域创新绩效的溢出效应研究——基于门槛值的分析[J].科技管理研究, 2020, 40(5):6-14.

[7] 赖一飞, 覃冰洁, 雷慧, 等.“中三角”区域省份创新要素集聚与经济增长的关系研究[J].科技进步与对策, 2016, 33(23):32-39.

[8] 余泳泽.创新要素集聚、政府支持与科技创新效率——基于省域数据的空间面板计量分析[J].经济评论, 2011,32(2):93-101.

[9] BUZARD K, CARLINO G A, HUNT R M, et al.The agglomeration of American R&D labs[J].Journal of Urban Economics, 2017, 101:14-26.

[10] 周锐波, 刘叶子, 杨卓文.中国城市创新能力的时空演化及溢出效应[J].经济地理, 2019, 39(4):85-92.

[11] BARRIOS C, FLORES E, MARTíNEZ M  .Club convergence in innovation activity across European regions[J].Papers in Regional Science, 2019, 98(4):1545-1565.

.Club convergence in innovation activity across European regions[J].Papers in Regional Science, 2019, 98(4):1545-1565.

[12] PI J, ZHANG P.Rural-urban human capital disparity and skilled-unskilled wage inequality in China[J].Review of Development Economics, 2018, 22(2):827-843.

[13] 纪祥裕.金融地理影响了城市创新能力吗[J].产业经济研究, 2020(1):114-127.

[14] 陆铭, 李鹏飞, 钟辉勇.发展与平衡的新时代——新中国70年的空间政治经济学[J].管理世界, 2019, 35(10):11-23,63,219.

[15] 黄贤金, 卢芹莉.世界资源地理研究:中国资源地理学的现状、缺失与机遇[J].地理研究, 2016, 35(4):607-616.

[16] SOO K T.Innovation across cities[J].Journal of Regional Science, 2018, 58(2):295-314.

[17] YANG C-H, HUANG C-H.Agglomeration, ownership, and R&D activity: firm-level evidence from China's electronics industry[J].Empirical Economics, 2018, 54(4):1673-1696.

[18] 赵建吉, 曾刚.创新的空间测度:数据与指标[J].经济地理, 2009, 29(8):1250-1255.

[19] 郭庆宾, 张中华.长江中游城市群要素集聚能力的时空演变[J].地理学报, 2017, 72(10):1746-1761.

[20] 余泳泽, 刘大勇.创新要素集聚与科技创新的空间外溢效应[J].科研管理, 2013, 34(1):46-54.

[21] FUJITA M, THISSE J-F.Does geographical agglomeration foster economic growth? and who gains and loses from it[J].The Japanese Economic Review, 2003, 54(2):121-145.

[22] 周茂, 李雨浓, 姚星, 等.人力资本扩张与中国城市制造业出口升级:来自高校扩招的证据[J].管理世界, 2019, 35(5):64-77,198-199.

[23] 吴卫红, 杨婷, 张爱美.高校创新要素集聚对区域创新效率的溢出效应[J].科技进步与对策, 2018, 35(11):46-51.

[24] BOSETTI V, CATTANEO C, VERDOLINI E.Migration of skilled workers and innovation: a European perspective[J].Journal of International Economics, 2015, 96(2):311-322.

[25] TABUCHI T.Historical trends of agglomeration to the capital region and new economic geography[J].Regional Science and Urban Economics, 2014, 44:50-59.

[26] FU Y, GABRIEL S A.Labor migration, human capital agglomeration and regional development in China[J].Regional Science and Urban Economics, 2012, 42(3):473-484.

[27] VANDENBUSSCHE J, AGHION P, MEGHIR C.Growth, distance to frontier and composition of human capital[J].Journal of Economic Growth, 2006, 11(2):97-127.

[28] 张玉昌.企业研发决策、要素配置与创新效率——基于企业微观科技活动数据[J].财经论丛, 2019,35(8):3-10.

[29] 杨明海, 张红霞, 孙亚男.七大城市群创新能力的区域差距及其分布动态演进[J].数量经济技术经济研究, 2017, 34(3):21-39.

[30] REY S J, SMITH R J.A spatial decomposition of the Gini coefficient[J].Letters in Spatial and Resource Sciences, 2013, 6(2):55-70.

[31] 张志强.空间加权矩阵设置与空间面板参数估计效率[J].数量经济技术经济研究, 2014, 31(10):122-138.

[32] 王元地, 陈凤珍, 李敏.我国科研机构专利许可的空间分布及流动网络分析[J].情报杂志, 2016, 35(1):57-63.

[33] 中国社会科学院工业经济研究所课题组, 张其仔.“十四五”时期我国区域创新体系建设的重点任务和政策思路[J].经济管理, 2020, 42(8):5-16.

[34] CHEN W, WEI X, XIAOGUO ZHU K.Engaging voluntary contributions in online communities: a hidden markov model[J].MIS Quarterly, 2018, 42(1):83-100.

[35] 杨明海, 张红霞, 孙亚男, 等.中国八大综合经济区科技创新能力的区域差距及其影响因素研究[J].数量经济技术经济研究, 2018, 35(4):3-19.

[36] GUASTELLA G, TIMPANO F.Knowledge, innovation, agglomeration and regional convergence in the EU: motivating place-based regional intervention[J].Review of Regional Research, 2016, 36(2):121-143.

(责任编辑:王敬敏)

.Club convergence in innovation activity across European regions[J].Papers in Regional Science, 2019, 98(4):1545-1565.

.Club convergence in innovation activity across European regions[J].Papers in Regional Science, 2019, 98(4):1545-1565.