0 引言

新一轮科技革命和产业变革深入发展,产业与技术加速融合,创新逐渐成为区域经济发展的重要驱动力[1]。党的十八大提出实施创新驱动发展战略,将科技创新作为经济增长新引擎;党的十九大报告明确提出加快建设创新型国家,并指出“创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑”;2020年11月30日,习近平总书记在中共中央政治局第二十五次集体学习时强调,“创新是引领发展的第一动力,保护知识产权就是保护创新”。我国已成为世界知识产权数量增长的主要源泉,是名副其实的知识产权大国,截至2020年11月底,我国发明专利有效量为301.0万件,有效注册商标量为2 965.2万件,累计批准地理标志产品2 387个,核准专用标志使用企业9 333家,累计注册地理标志商标6 015件[2]。然而,我国知识产权资源仍然存在大而不强、多而不优的问题,对产业发展的支撑作用不明显,与经济社会发展融合不够紧密。《中共中央制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》明确提出要促进科技与经济深度融合。2015年,国家知识产权局启动知识产权区域布局试点工作,旨在明确知识产权资源与产业发展的协调匹配关系,促进知识产权工作与经济社会发展深度融合[3]。专利与产业协调共进有助于推动产业实现创新驱动发展。因此,研究专利与产业的空间耦合协调关系,对促进技术与产业深度融合,优化专利与产业空间布局,加强专利对产业的有效支撑具有现实意义。

1 文献综述

专利作为一种重要知识产权,是保护和激励创新的基本保障,也是实现创新成果向现实生产力转化的重要桥梁和纽带[4]。有效发挥专利在产业优化升级中的作用,有利于提高产业竞争力[5]。专利创造与产业发展关系的研究一直是学术界持续关注的议题。然而,详细梳理现有文献发现,目前多以协整分析和格兰杰因果检验为主要研究方法,探讨专利与产业发展间的协整或因果关系[6-9],或采用回归分析方法,从产业层面探讨专利产出与产业增长的关系[10-11],而鲜有探讨专利与产业空间分布特征及两者间耦合协调关系的研究。中国幅员辽阔,地域差异大,多位学者关注到专利布局的区域差异[12-16]和产业空间分布差异[17-19],并对专利布局和产业发展均存在显著地域差异已形成共识,但对两者差异程度是否同步与协调的研究还相对缺乏。

近年来,部分学者开始从空间视角探讨创新资源与产业发展的协调性,如焦敬娟等[20]从空间和行业两个视角,探讨东北地区创新资源和产业发展的集聚性与协同性,发现东北地区创新资源与产业发展均表现出显著的空间集聚性,但在市辖区内部集聚区存在较大差异,导致创新资源和产业发展的协调性呈现严重偏离;杜德林等[21]基于科教资源—知识产权—产业发展的创新发展链条,对科教资源与知识产权资源进行产业匹配,从行业视角定量分析珠三角地区产业与创新发展的协同关系,发现珠三角地区科教资源和知识产权资源均表现出显著的行业集聚性,但仅有少数行业的科教资源、知识产权资源与产业发展达到高水平或中等水平协调关系。整体而言,上述研究主要侧重于某个时间点的静态分析,而基于时空动态演变过程的研究还十分缺乏。综上所述,现有研究较为重视专利创造与产业发展之间的相互作用或相互影响,而较少关注专利创造与产业发展的空间耦合协调关系,对两者时空动态演变趋势的研究亟需加强。

专利密集型产业是创造并大量使用专利要素的产业,其对专利和技术的依赖显著高于传统产业。毫无疑问,专利是专利密集型产业的核心要素,是提升产业竞争力的关键因素。自2012年美国首次发布《知识产权与美国经济》报告以来,欧盟、中国等也相继发布知识产权密集型产业及其经济贡献相关报告[22],专利密集型产业培育与发展成为各国关注和竞争的重点。数据显示,2018年我国专利密集型产业增加值为10.7万亿元,占GDP比重达11.6%[23];2019年我国专利密集型产业增加值达到11.5万亿元,比上年增长7.0%,占GDP比重与2018年持平[24]。专利密集型产业已经成为经济高质量发展的重要支撑。因此,本文选择高度依赖专利要素的专利密集型产业探讨专利与产业的协调关系具有典型代表意义。医药制造业不仅已进入国家知识产权局公布的专利密集型产业目录[22, 25],而且是我国重点发展的高新技术产业。随着经济社会发展、人口老龄化及生态环境变化,医药制造业的基础性和战略性地位更加凸显[26]。近年来,我国医药制造业产能和规模都有了较大提升,但未成长出世界知名的跨国公司,而且从药品销售内容看,仍以中药注射剂和专利过期药为主,在专利药品可及性方面仍低于全球其它主要市场[27]。在出口竞争力方面,2012—2016年,中国工业出口交货值与工业销售产值之比的平均值为10.87%,同时期医药制造业为5.75%,远低于工业总体平均值。以上事实表明,我国医药制造业创新能力不足、国际竞争力不强,有必要从专利与产业协调关系视角探究医药制造业的创新发展路径。

专利创新与产业发展相互促进、彼此作用,产业是专利发挥作用的载体,产业优化升级必然引起专利变动,同时专利要素的合理配置对实现产业创新发展具有重要作用。因此,优化专利空间布局,使其与区域产业发展水平耦合协调,是促进产业结构升级的必然要求。在创新驱动发展大背景下,深入研究专利与产业的耦合协调关系及其动态演变趋势,有助于把握专利与产业的协调发展态势,调整专利产业空间布局,实现专利对产业发展的有效支撑。基于此,本文以专利密集型产业中的医药制造业为典型代表,采用改进的象限图法以及专利重心与产业重心的空间耦合态势模型,从空间视角探讨医药制造业发明专利与产业发展的耦合协调关系及两者的时空动态演变趋势,以期为我国医药制造业及其它专利密集型产业或高技术产业协调发展提供参考和建议。

2 研究方法与数据来源

2.1 象限图法

本文借鉴陈明星等[28]、焦敬娟等[20]的改进象限图法,探讨医药制造业发明专利与产业发展的空间耦合协调关系。具体步骤如下:首先,对医药制造业发明专利和产业发展水平进行标准化,生成两个新变量ZP、ZIDL,其中ZP表征样本点在散点图中偏离发明专利样本中心位置的程度,ZIDL表征样本点在散点图中偏离产业发展水平样本中心位置的程度。其次,利用标准化后的新变量数据列,以ZP为X轴、ZIDL为Y轴,绘制散点象限图。最后,划分类型区。本文以ZP-ZIDL符号表征两者偏离各自样本中心的协调性,ZP-ZIDL的绝对值表征两者偏离各自样本中心的协调程度。据此,将医药制造业发明专利与产业发展的关系划分为以下5种类型区:专利严重滞后区(ZP-ZIDL<-1)、专利滞后区(-1≤ZP-ZIDL <-0.2)、基本协调区(-0.2≤ZP-ZIDL≤0.2)、专利超前区(0.21)。

2.2 专利重心与产业重心的空间耦合态势模型

借鉴樊杰等[29]的经济重心与人口重心空间耦合态势模型,刻画医药制造业发明专利重心与产业发展重心的空间耦合态势,并进一步探讨其时空演变趋势。医药制造业发明专利重心和产业发展重心是各地区医药制造业发明专利与产业发展水平子矢量的合力点,发明专利重心和产业发展重心的计算公式为:

(1)

其中,GP、GI分别表示医药制造业发明专利重心和产业发展重心,n为地区数量,xi、yi表示各地区空间区位(用经纬度表示,单位为度),Pi、Ii分别表示各地区医药制造业发明专利和产业发展指标。

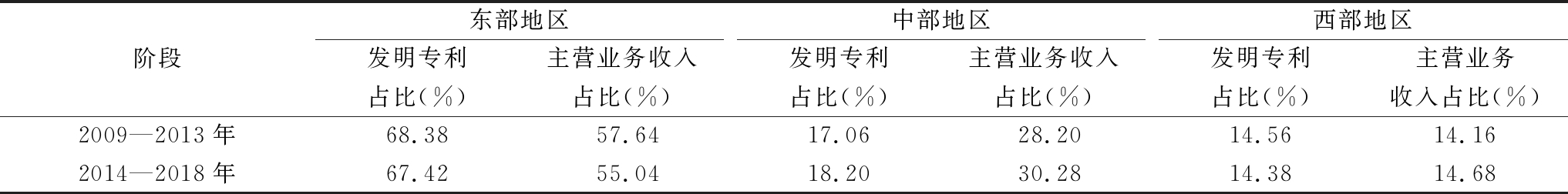

更进一步,采用发明专利重心与产业发展重心在空间分布上的重叠性及其变动轨迹一致性,从静态和动态两个角度考察两个重心的空间耦合态势。发明专利重心与产业发展重心的空间重叠性用两者间的距离表示,距离越近则重叠性越高。两者重心间的距离计算公式为:

(2)

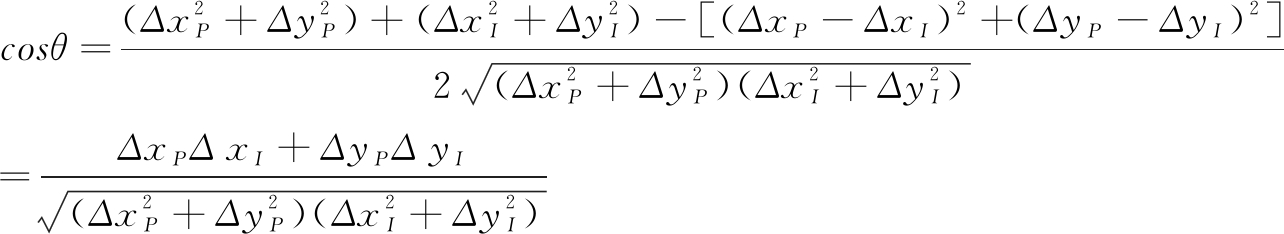

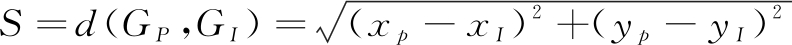

变动一致性以发明专利重心和产业发展重心相对上一时间点产生位移的矢量交角θ体现,并用其余弦值cosθ作为变动一致性指数,该值越大则表示变动越一致。当cosθ=1时,表示两者完全同向;cosθ=-1时,表示两者完全反向。设重心较上一个时间点经纬度变化量分别为△x和△y,则变动一致性指数计算公式为:

(3)

2.3 数据来源

本文以中国内地31个省市为研究对象,采用各省市医药制造业主营业务收入表征其医药制造业发展水平,数据来源于2010—2019年《中国高技术产业统计年鉴》以及各省市统计年鉴。各省市医药制造业发明专利授权量通过Incopat科技创新情报平台检索得到,检索式根据国家知识产权局发布的《国际专利分类与国民经济行业分类参照关系表(2018)》编制。本文收集2009—2018年医药制造业发明专利和主营业务收入数据,旨在考察较长时间内我国医药制造业发明专利与产业发展的耦合协调特征及变化趋势。

3 医药制造业专利与产业空间分布特征

为消除个别年份数据波动带来的影响,首先将数据样本分成2009—2013年和2014—2018年两个阶段,然后对每个省市分别取各阶段5年数据的平均值,得到31个省市两个阶段的发明专利、主营业务收入4个序列数据作为分析样本,以考察医药制造业发明专利与产业发展的空间分布特征。图1展示了两个阶段各省市医药制造业发明专利和主营业务收入的省市排名及累计百分比情况。由图1可知,医药制造业发明专利主要集中在山东、北京、江苏、广东、上海和浙江6个省市,2009—2013年、2014—2018年6个省市发明专利占比分别为56.63%和57.63%。比较两个阶段,山东和北京排名略有变化。与之形成鲜明对比的是,两阶段发明专利排名后5位的省市均为新疆、内蒙古、宁夏、青海和西藏,5省市发明专利占比仅约为1%。由此可见,医药制造业发明专利空间分布差异极为显著。

医药制造业产业规模最大的省市为山东,其主营业务收入占比约为15%。2009—2013年主营业务收入排名第2~6位的省市分别为江苏、河南、广东、浙江和吉林,前6位省市主营业务收入占比为50.68%,与发明专利排名前6位的省市有较大差别且低于前6位省市发明专利占比(56.63%)。2014—2018年主营业务收入排名第2~6位的省市分别为江苏、河南、广东、吉林和四川。与2009—2013年这一阶段相似,2014—2018年主营业务收入排名前6位的省市与发明专利排名前6位的省市有较大差别且前者占比(51.69%)低于后者(57.63%)。两阶段主营业务收入排名后5位的省市均为甘肃、宁夏、青海、新疆和西藏,5省市占比约为1%,与发明专利排名后5位的省市略有差异,且与后5位省市发明专利占比相当。综合来看,各省市医药制造业发明专利排序及占比与主营业务收入具有较大差异,初步可以判定我国医药制造业发明专利与产业发展之间存在不匹配、不协调现象。

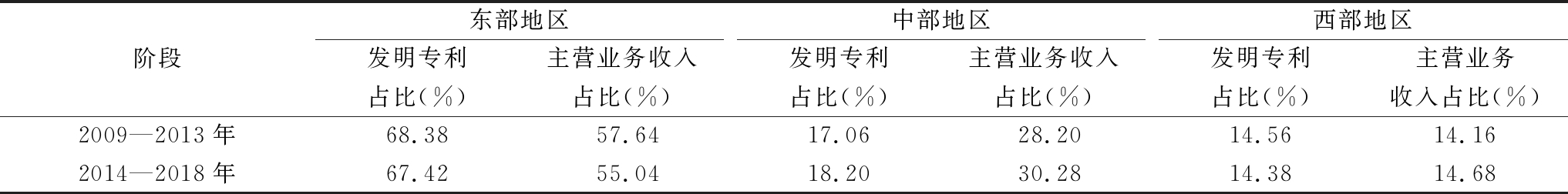

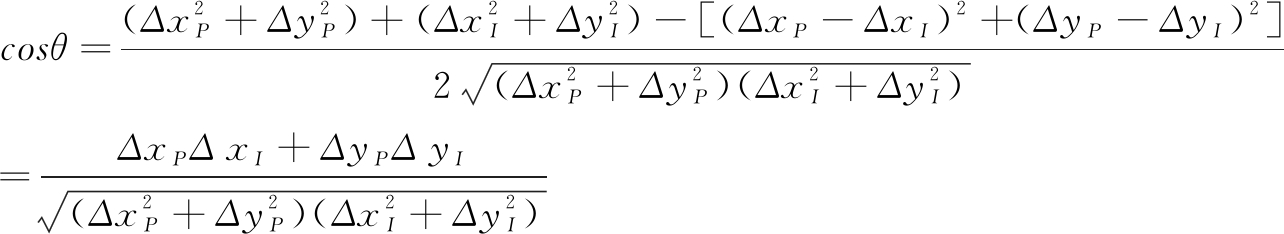

由表1可知,东部地区产业集聚程度低于其发明专利集聚程度。2009—2013年和2014—2018年两个阶段,东部地区医药制造业主营业务收入占比分别为57.64%和55.04%,低于其发明专利占比(68.38%、67.42%)。表明经济发达地区的专利活动比产业活动更加趋向空间集聚,这与张贵和李涛[14]的研究结论类似。与之相反的是,中部地区产业集聚程度高于发明专利集聚程度,其主营业务收入占比在两个阶段分别为28.20%和30.28%,显著高于其发明专利占比(17.06%、18.20%)。经济相对落后的西部地区产业与发明专利集聚程度相当,主营业务收入和发明专利占比均在14%左右。已有研究表明,创新活动的空间集聚趋势不仅与产业地理分布有关,而且与知识空间溢出相关[30]。东部地区通过促进邻近地区知识外溢,导致创新更加集聚[16]。

表1 东、中、西部地区医药制造业发明专利与主营业务收入占比

阶段东部地区发明专利占比(%)主营业务收入占比(%)中部地区发明专利占比(%)主营业务收入占比(%)西部地区发明专利占比(%)主营业务收入占比(%)2009—2013年68.3857.6417.0628.2014.5614.162014—2018年67.4255.0418.2030.2814.3814.68

4 省域医药制造业专利与产业耦合协调分析

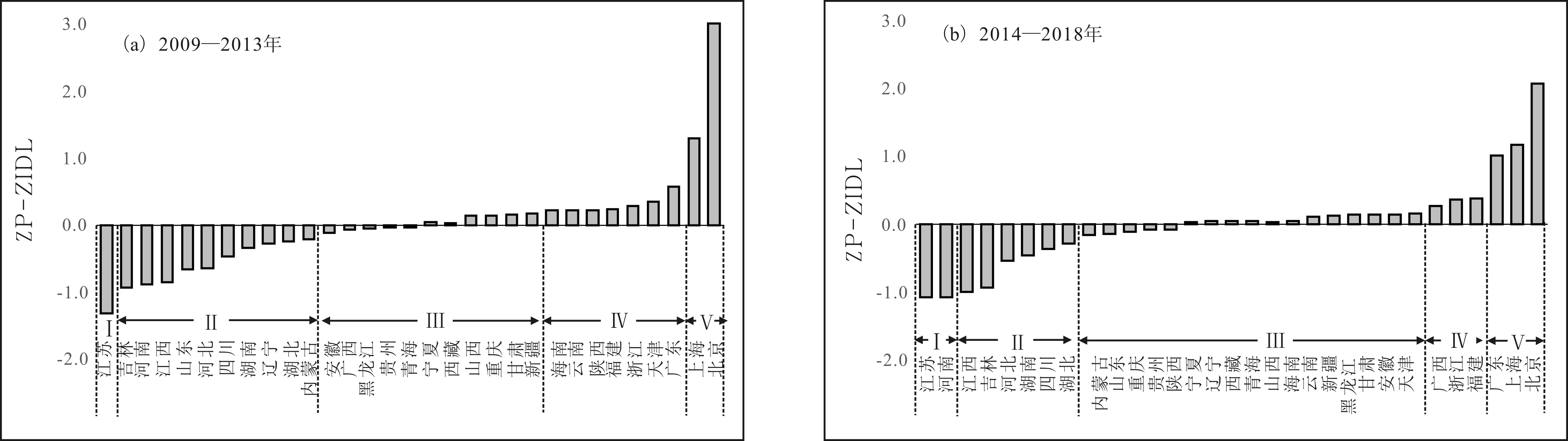

根据改进的象限图法,绘制得到2009—2013年和2014—2018年两个阶段医药制造业ZP、ZIDL散点象限图和专利—产业耦合协调的省市类型划分图,如图2、3所示。

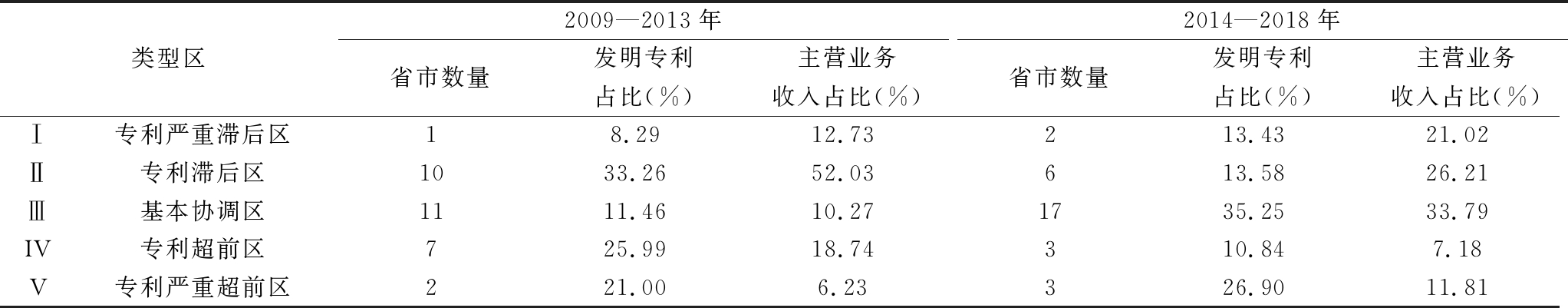

相较于2009—2013年,2014—2018年医药制造业发明专利与产业发展的整体耦合协调性有所提升,基本协调区从11个省市增加至17个,专利滞后区、专利超前区由10个和7个省市减少为6个和3个,部分省市逐渐转化为基本协调区(辽宁、内蒙古、山东、陕西、海南、云南和天津)。这表明医药制造业发明专利与产业发展在考察期内相互促进并不断协调发展,已得到一定程度优化。整个考察期内,江苏均属于专利严重滞后区,江苏医药制造业发明专利和产业规模分别处于全国第三位和第二位,其两阶段发明专利占比均远低于主营业务收入占比,发明专利严重落后于其对应的产业发展水平;上海和北京均属于专利严重超前区,上海、北京创新程度较高,已形成创新型城市功能发展优势[31],两地医药制造业发明专利占比远高于主营业务收入占比,发明专利严重超前于其对应的产业发展水平。进一步分析可知,处于基本协调区的省市发明专利和产业发展水平均落后于样本中心位置(见图2),主要包括西部地区大部分省市和中部地区部分省市,归于该类型区的省市发明专利与产业发展基本协调,但属于低水平的协调发展,未能达到创新驱动发展目标。值得注意的是,由前述表1分析可知,东部地区产业集聚程度低于发明专利集聚程度,即整体而言,东部地区表现为专利超前,北京、上海、福建、浙江、广东等东部地区大部分省市亦表现出此特点,而江苏却表现为专利滞后。由此可见,在东部地区内部,不同省市医药制造业发明专利与产业发展之间呈现出不同协调关系。

2009—2013年,基本协调区发明专利与主营业务收入占比分别为11.46%和10.27%,2014—2018年这一比例分别提高至35.25%和33.79%(见表2)。医药制造业专利与产业的整体协调性有所提高,而基本协调区发明专利和主营业务收入占比仍较低,表明我国医药制造业发明专利与产业发展之间仍存在明显偏离。整体而言,医药制造业发明专利与产业发展的协调性呈现出西高东低、北高南低的空间分布格局。分三大区域看,2009—2013年东部地区11个省市均位于不协调区,2014—2018年山东、辽宁、海南和天津转化为基本协调区,其余7个省市仍位于不协调区,并且在专利(严重)滞后区和专利(严重)超前区均有分布,表明东部地区医药制造业专利与产业发展不协调现象十分严重。中部地区的安徽、黑龙江和山西在两个阶段均位于基本协调区,其余5省市均位于专利滞后区,说明中部地区大部分省市专利创新乏力,不足以完全支撑医药制造业发展。西部地区除四川外,其余省市均位于基本协调区,整体协调性良好。从南北方向看,2009—2013年,南部地区18个省市中,5个省市位于基本协调区,13个省市位于不协调区,占比为72.2%;2014—2018年,基本协调区增加至8个省市(山东、海南和云南转化为基本协调区),仍有10个省市位于不协调区,占比为55.6%。2009—2013年,北部地区13个省市中,6个省市位于基本协调区,7个省市位于不协调区,占比为53.8%;2014—2018年,基本协调区增加至10个省市(辽宁、内蒙古、陕西和天津转化为基本协调区),还有3个省市位于不协调区,占比为23.1%。相较而言,南部地区的协调性低于北部地区。经济发达的东南部地区和主要医药产业基地(吉林、河南、江西和四川)发明专利与产业发展不协调现象较为严重,这种不协调现象势必影响我国医药制造业创新发展及产业竞争力提升,值得关注和警惕。

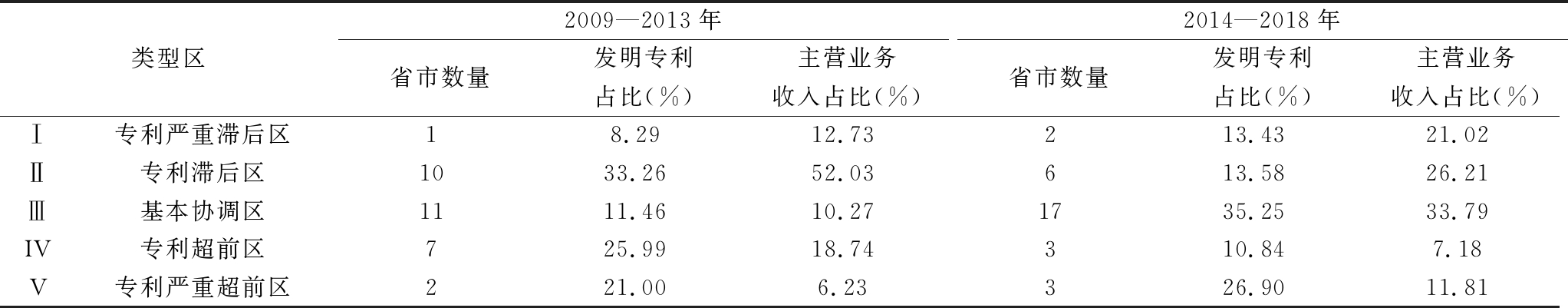

表2 各类型区发明专利与主营业务收入占比

类型区2009—2013年省市数量发明专利占比(%)主营业务收入占比(%)2014—2018年省市数量发明专利占比(%)主营业务收入占比(%)Ⅰ专利严重滞后区18.2912.73213.4321.02Ⅱ专利滞后区1033.2652.03613.5826.21Ⅲ基本协调区1111.4610.271735.2533.79IV专利超前区725.9918.74310.847.18V专利严重超前区221.006.23326.9011.81

5 医药制造业专利与产业耦合协调时空格局演化分析

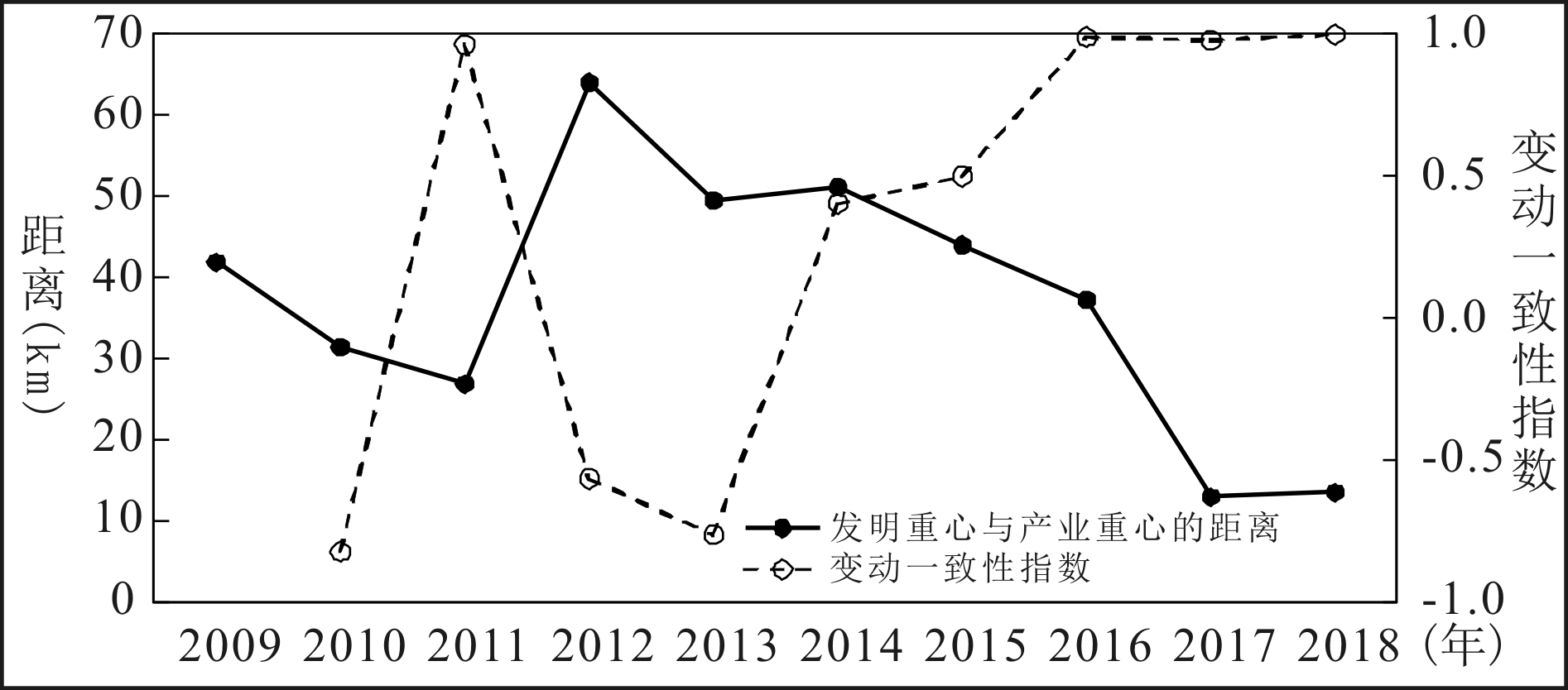

利用式(1)得到2009—2018年医药制造业发明专利重心和产业发展重心,绘制其时空演变轨迹图,并通过式(2)、(3)计算两个重心间的距离和变动一致性指数,分析两个重心的空间走向及其变化的同步性与协调性,结果如图4、5所示。

2009—2018年,中国医药制造业发明专利重心一直位于115.41°E以东、33.86°N以南。相对于中国几何中心[32],发明专利重心一直偏向于东部和南部,而且东西方向的偏离距离大于南北方向,这说明东部和南部地区是我国医药制造业发明专利高集聚区,且东西方向的区域差异大于南北方向。在考察期内,医药制造业发明专利重心整体向西南方向移动,其中,2009—2015年发明专利重心迁移无明显规律,从2015年开始,稳定向西南方向移动。2015年,发明专利重心位于116.00°E、33.22°N,到2018年重心迁移至115.41°E、32.64°N。2009—2018年10年间,发明专利重心向西移动了0.41°,向南移动了1.07°,南北方向的迁移速度稍快于东西方向。发明专利重心迁移轨迹说明我国医药制造业创新活动在东西方向的不均衡性有所收敛,而南北方向的不均衡性却在扩大。

与发明专利重心位置类似,医药制造业产业发展重心一直位于115.43°E以东、33.77°N以南,产业集聚表现为东部高于西部、南部高于北部。在考察期内,医药制造业产业发展重心整体向西南方向移动,其中,2009—2012年产业发展重心迁移规律不明显,2012—2018年稳定向西南方向移动,与发明专利重心变动趋势一致。2012年产业发展重心位于116.34°E、33.77°N,2018年重心迁移至115.43°E、32.76°N。2009—2018年10年间,产业重心向西移动了0.83°,向南移动了0.86°,南北方向的迁移速度与东西方向基本相当。近年来,西南地区对医药制造业的拉动作用较为显著,如四川、重庆医药制造业主营业务收入在2014—2018年排名较2009—2013年均上升1位;东北地区的影响持续降低,如辽宁、黑龙江医药制造业主营业务收入在2014—2018年排名较2009—2013年分别下降5位和1位。

综合来看,医药制造业发明专利重心与产业发展重心间仍存在一定距离偏离,表明医药制造业发明专利与产业发展之间不协调现象突出。近年来,发明专利与产业发展的空间分布差异表现出缩小趋势:一是两个重心之间的偏离距离逐渐减小,从2012年的64.07km缩小到2018年的13.46km;二是两个重心均向西南方向迁移,且移动方向也趋于一致,二者格局呈现一致性变化趋势(见图5)。这充分说明,医药制造业发明专利与产业发展的分离状况得到显著改善,发明专利与产业发展的整体空间协调性有所提高,与前述分析一致。

6 结论与展望

6.1 研究结论

本文在分析医药制造业发明专利与产业发展空间分布特征的基础上,采用改进的象限图法及专利重心与产业重心空间耦合态势模型,从空间视角对我国医药制造业发明专利与产业发展之间的耦合协调关系及其时空动态演变趋势进行定量分析,得到以下主要结论:首先,医药制造业发明专利与产业发展均在空间上表现出显著集聚特征,东部地区专利活动比产业活动更加趋向空间集聚,中部地区则正好相反,而西部地区两者集聚程度相当。其次,医药制造业发明专利与产业发展之间不协调现象突出,基本协调区省市占比较低,且发明专利重心与产业发展重心之间仍存在一定距离偏离。再次,整体上,医药制造业发明专利与产业发展的协调性呈现西高东低、北高南低的空间分布格局。发明专利和产业发展水平均较高的地区,两者之间不协调现象较为严重,而发明专利和产业发展水平均落后的地区,两者之间协调性较好,表现为低水平协调关系。最后,近年来,医药制造业发明专利与产业发展之间的耦合协调性有所提高,基本协调区从11个省市增加至17个,部分省市逐渐转化为基本协调区。发明专利重心与产业发展重心均向西南方向迁移,两个重心间的距离逐渐缩小,变动一致性提高,专利与产业之间相互促进与协调发展有所优化。

6.2 政策建议

基于上述研究结论,本文提出以下建议:

首先,充分认识到专利与产业协调发展的重要性。医药制造业属于典型的专利密集型产业,其发明专利密集度在所有工业产业中位列前茅,可见其发明专利数量积累已经达到一定程度。然而,随着我国经济转向高质量发展阶段,仅仅依靠专利数量实现产业升级的模式已难以为继,现阶段应该更加重视专利与产业错配导致的专利与产业融合不足、专利对产业支撑不够等问题。发明专利与产业发展互动并进,专利资源在区域间和产业间合理配置,两者形成良好的耦合协调关系,才能更有效促进产业创新发展。尽管近年来医药制造业发明专利与产业发展的协调性表现出逐渐提高的趋势,但应该注意到,目前两者之间不协调现象仍然十分突出,且不协调区域主要位于经济较发达的东南部地区和主要医药产业基地,促进这些区域由不协调向协调转化已刻不容缓。

其次,增强专利(严重)超前区的辐射带动作用和知识溢出效应,有效解决专利与产业配置错位问题。我国医药制造业发明专利与产业发展的协调关系表现出显著地区差异,并且同一区域内不同省市呈现出不同协调关系。在区域层面,东部地区专利活动较产业活动更加集聚,表现出专利超前特点。因此,东部地区应发挥创新优势,扩大辐射带动范围,加大创新资源向中西部地区输出力度,促进知识溢出。在省域层面,各区域内不同省市医药制造业发明专利与产业发展之间呈现出不同协调关系。如北京、上海、福建、浙江、广东等东部地区表现为专利超前,而江苏则表现为专利滞后;西部地区绝大部分省市表现为基本协调,而四川则表现为专利滞后。江苏和四川医药制造业发明专利数量在全国排名靠前,但相对产业发展规模而言,仍显支撑不足。因此,调整并优化专利产业空间布局,合理配置并充分利用创新资源,解决两者配置错位问题显得尤为重要。

最后,不同类型区的省市应采取不同发展路径。目前西部地区大部分省市及中部地区部分省市位于基本协调区,这些省市产业发展规模不大、专利创新水平不高。因此,对于基本协调区的省市,应根据自身区位和资源禀赋特点,在提升医药制造业整体专利创造水平和产业发展规模的同时,发挥区位特有优势,推动产业进一步协调发展;对于专利(严重)滞后区的省市,应重视对创新成果的知识产权保护,加强与创新优势区域的交流合作,提高技术吸收能力,使专利创造水平能够完全支撑产业发展规模;对于专利(严重)超前区的省市,应鼓励专利资源跨省市、跨区域流动,提高专利转移转化效益,同时充分利用创新资源优势,将专利成果转化为产业实际生产力,扩大产业规模并促进产业转型升级。只有各区域专利资源与对应的产业发展水平形成良好的耦合协调关系,才能充分发挥专利创造对产业创新发展的促进作用,从而支撑产业实现高质量发展。

6.3 不足与展望

本研究仍存在一定局限:①主要侧重于对医药制造业发明专利与产业发展空间耦合协调及其动态演变趋势的评价与分析,而对于影响两者协调发展的关键因素还有待深入研究;②指标选择主要从发明专利数量出发,并未考察专利质量的影响,后续研究可以进一步设置专利质量指标,探讨高质量专利与产业发展的协调关系;③仅以医药制造业为例进行分析,后续研究应拓宽产业范围,从产业对比角度研究如何优化专利产业空间布局,从而更加有效地支撑产业创新发展。

参考文献:

[1] POWELL W W.Learning from collaboration:knowledge and networks in the biotechnology and pharmaceutical industries[J].California Management Review,1998,40(3):228-240.

[2] 国家知识产权局战略规划司.《知识产权统计简报》(2020年第20期)[EB/OL].(2020-12-02) [2021-1-22].https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=155702&colID=87.

[3] 国家知识产权局.《知识产权区域布局第一批试点工作全面启动》[EB/OL].(2016-02-26) [2021-03-13].https://www.cnipa.gov.cn/art/2016/2/26/art_53_117000.html.

[4] 翁鸣,王念.专利规模促进产业结构高端化了吗:基于空间滞后模型(SAR)的分析[J].广西社会科学,2018,34(7):103-109.

[5] 胡坚.产业结构调整视域下“专利悖论”破解研究[J].科技进步与对策,2012,29(3):53-56.

[6] 刘思嘉,赵金楼.高技术产业专利开发及其经济增值的关系分析[J].情报杂志,2010,29(1):27-31.

[7] 李平,张俊飚,徐卫涛,等.高技术产业R&D资源投入与产业发展关系实证研究:基于中国1997—2009年省际面板数据[J].资源科学,2011,33(11):2107-2115.

[8] 徐巧玲.高技术产业专利开发与产业发展关系实证研究[J].科技进步与对策,2013,30(4):60-63.

[9] 王晓川,李昱,周国华,等.中国集成电路产业专利产出与绩效的关系[J].科技管理研究,2020,40(4):146-153.

[10] 朱平芳,刘弘,姜国麟.对上海高新技术产业专利产出等问题的思考[J].数量经济技术经济研究,2002,19(7):91-94.

[11] 张慧颖,魏延辉.专利制度与高技术产业经济增长多效应关系研究[J].经济体制改革,2015,33(4):116-122.

[12] 陈晓东,胡伟,陈竹.中国专利创新的区域特征与空间格局演变[J].江苏社会科学,2018,39(4):55-66.

[13] 曾鹏,赵聪.中国三种类型专利密度分布时空差异研究[J].科技进步与对策,2016,33(21):117-125.

[14] 张贵,李涛.京津冀城市群创新产出空间差异的影响因素分析[J].华东经济管理,2018,32(1):69-76.

[15] 马静,邓宏兵,张红.空间知识溢出视角下中国城市创新产出空间格局[J].经济地理,2018,38(9):96-104.

[16] CRESCENZI R,RODRíGUEZ-POSE A,STORPER M.The territorial dynamics of innovation in China and India[J].Journal of Economic Geography,2012,12(5):1055-1085.

[17] 刘汉初,樊杰,张海朋,等.珠三角城市群制造业集疏与产业空间格局变动[J].地理科学进展,2020,39(2):195-206.

[18] 李燕,李应博.战略性新兴产业的空间分布特征及集聚动力机制研究[J].统计与决策,2015,31(20):130-133.

[19] 汤长安,张丽家,殷强.中国战略性新兴产业空间格局演变与优化[J].经济地理,2018,38(5):101-107.

[20] 焦敬娟,王姣娥,刘志高.东北地区创新资源与产业协同发展研究[J].地理科学,2016,36(9):1338-1348.

[21] 杜德林,王姣娥,焦敬娟,等.珠三角地区产业与创新协同发展研究[J].经济地理,2020,40(10):100-107.

[22] 国家知识产权局.《专利密集型产业目录》(2016)(试行)[EB/OL].(2016-10-28)[2021-04-28].http://www.sipo.gov.cn/docs/pub/old/tjxx/yjcg/201610/P020161028631676213030.pdf.

[23] 国家统计局,国家知识产权局.《2018年全国专利密集型产业增加值数据公告》[EB/OL].(2020-03-13) [2021-03-25].http://www.gov.cn/xinwen/2020-03/13/content_5490747.htm.

[24] 国家统计局,国家知识产权局.《2019年全国专利密集型产业增加值数据公告》[EB/OL].(2020-12-31) [2021-04-15].http://www.gov.cn/xinwen/2020-12/31/content_5575773.htm.

[25] 国家统计局.《知识产权(专利)密集型产业统计分类(2019)》[EB/OL].(2019-04-09) [2021-02-17].http://www.stats.gov.cn/tjgz/tzgb/201904/P020190409571569769328.doc.

[26] 刘宇,康健,邵云飞.供给侧改革视域下高技术产业创新投入要素与成果产出关系研究:来自我国医药制造业的耦合证据[J].科技进步与对策,2019,36(11):64-69.

[27] 欧朝铨.生物医药知识产权管理研究[J].信息系统工程,2016,29(9):58-59.

[28] 陈明星,陆大道,刘慧.中国城市化与经济发展水平关系的省际格局[J].地理学报,2010,65(12):1443-1453.

[29] 樊杰,陶岸君,吕晨.中国经济与人口重心的耦合态势及其对区域发展的影响[J].地理科学进展,2010,29(1):87-95.

[30] AUDRETSCH D B,FELDMAN M P.R&D spill overs and the geography of innovation and production[J].The American Economic Review,1996,86(3):630-640.

[31] 徐维祥,张凌燕,刘程军,等.城市功能与区域创新耦合协调的空间联系研究:以长江经济带107个城市为实证[J].地理科学,2017,37(11):1659-1667.

[32] 徐建华,岳文泽.近20年来中国人口重心与经济重心的演变及其对比分析[J].地理科学,2001,21(5):385-389.

(责任编辑:陈 井)