0 引言

2017年,中国“大众创业、万众创新”的理念被写入联合国决议,表明创新创业对经济增长和社会进步的巨大推动作用已经成为国际共识。为满足新时代经济发展需求,作为培养创造性人才的重要途径之一,创业教育已上升到国家层面的战略高度,要求高校面向全体学生系统开展,并贯穿人才培养的全过程。2017年的调查数据表明,我国大学生创业率已达到3%,远高于发达国家1.6%的平均水准。尽管高校创业教育成效显著,但绝大多数在校期间受过良好创业教育的学生毕业之后并未选择创业,而是选择到企业就业。那么,既然大多数学生并不创业,为何还要对其进行创业教育?这是否会造成教育资源浪费?

要回答上述问题,必须清楚地认识到,创业教育并不只是为了提升大学生创业率,其核心目标是培养学生创业精神。创业精神主要表现为勇于创新、敢当风险、团结合作、坚持不懈等优良品质。2012年教育部制定的《普通本科学校创业教育教学基本要求(试行)》明确指出,要通过创业教育培养学生的创新意识和思维。可见,高校创业教育对于学生未来开展创业和创新至关重要。然而,既有研究主要关注创业教育对创业的相关影响,包括创业自我效能感[1]、创业能力[2]、创业意愿[3-4]和创业行为[5]等,却忽视了其对创新的影响。随着大批受过系统创业教育的大学生进入职场并成为企业创新源泉,如何发挥高校创业教育对企业创造性人才培养的滞后效应,打开高校创业教育与企业员工工作场所创造力之间关系的“黑箱”,成为当前高校创业教育中亟需探求的问题。

创造力是个体创新的基础[6-7],虽有学者探究高校创业教育对创造力的影响,但大多以在校大学生为研究对象[8-9],后者尚未步入职场,其创造力与工作场所创造力在应用情境和表现形式上存在很大区别。工作场所创造力是指员工针对工作和组织提出的新颖且实用的想法[10]。Amabile[10]的创造力成分理论指出,个体是否具备领域相关技能、创造力与内在动机都将影响其创造力表现。根据人力资本理论,以培养创新创业基本能力为主要内容、以满足创新型人才素质要求为主要目标的创业教育,通过资源和技能积累为员工提升工作领域相关技能与创造力创造了条件[11]。

此外,《普通本科学校创业教育教学基本要求(试行)》明确指出,要使学生认识到创业教育对自身职业发展的积极作用。高校创业教育并不期望所有接受教育的学生都创业,它只是为大学生在职业生涯发展规划时多提供一种选择,其本质是拓宽人的主体价值实现途径[12]。在无边界职业生涯时代,不同组织或部门员工之间的工作交集越来越多[13],与工作相关的创造力不再遵循闭门造车的培养模式,而是需要员工跨越组织边界交流,不断更新工作领域以及创造力相关技能。因此,员工无边界职业生涯态度就显得十分重要,而这种职业倾向实际上既是高校创业教育所提倡的价值导向,也是创业精神内化于个体的创新动机。据此,本文认为,无边界职业生涯态度在高校创业教育对员工工作场所创造力的滞后影响中发挥重要中介作用。无边界职业生涯态度包括无边界心智模式和组织移动偏好两个维度[13],虽然两者都表示个体跨边界工作流动的心理倾向,但存在本质区别。具有无边界心智模式的员工虽热衷于跨越边界与人合作,但仍会停留在当前组织,而具有组织移动偏好的员工会为当前组织之外的其它组织服务[14]。基于此,本文认为,有必要辨识无边界心智模式和组织移动偏好在高校创业教育对员工创造力影响的中介机制中所扮演的角色,以期为高校创业教育和企业创新人才培养提供参考。

1 理论基础与研究假设

1.1 高校创业教育与员工创造力

创业教育旨在培养学生的创业精神、意识和能力[15]。相较于专业教育,创业教育不局限于特定教育阶段,而是一种贯穿终身的、面向全人类发展的教育取向[16]。在高校教学实践中,创新和创业教育往往难以分离,因为创业过程本身就是一系列创造性活动。因此,创业教育必然包含与创造力相关的技能传授,而员工在大学期间所接受的良好创业教育有助于其工作场所创造力提升。

从认知角度而言,根据Amabile[10]的创造力成分理论,领域相关技能、创新技能和内部动机是员工创造力形成的原材料。创业教育通过在专业教育中融合创新创业教育理念,帮助学生构建认知体系,综合利用专业知识和创新技巧,从而提高其工作后的问题解决能力。就内在动机而言,创业教育通过培养员工创业思维,激发员工探索问题、分析问题和解决问题的自主性。杨涛[17]在对不同代际员工的工作动力进行分析时发现,相比于其他员工,新生代员工的自主探索更多,新事物学习频率更高、深度更大,具有更强的内在动机。根据动机性信息加工理论,具有高水平内在动机的员工更愿意挑战高目标,更有动力完成创造性的系统性信息加工工作[18],并更有意愿尝试和学习解决问题的新方法[19]。从社会学习视角看,创业教育有助于新生代员工积累创新知识和资源,由此提升其创新自我效能感[20]。创新自我效能感通过赋予员工解决工作中难题的信念,帮助其化解工作压力[11],提升心理安全感并保持积极的工作状态,从而有助于激发其创造性认知、激发创造性行为。由此,本文提出以下假设:

H1:在高校所接受的创业教育与员工创造力正相关。

1.2 无边界心智模式的中介作用

无边界职业生涯态度是由Arthur[21-22]首次提出的,是指个体在选择和管理超越单一雇主或工作边界职业机会时的态度,其关注个体在职业发展行为上的灵活性、适应性和自我评估,从而实现职业成功[23]。无边界心智模式作为无边界职业态度表现之一,反映了个体自发追求跨越边界工作关系的心理偏好和能力。拥有无边心智模式的员工倾向于追求跨部门和组织边界的工作关系,热衷于建立并维持部门和组织之外的积极关系[13]。

研究表明,教育能够影响个体职业生涯模式选择[14],受教育程度高的个体更偏好无边界职业生涯模式[24]。创业教育的终极目标是培养个体创业精神,在塑造新生代员工无边界心智模式方面起重要作用。所谓创业精神是指以创新精神为指导,将创新观念转化为创新实践规划的思维模式,具有创业精神的新生代员工兼具对机会的开放性和理性认知,善于对资源和系统进行重塑[25]。此外,创业教育注重职业引导,有助于学生在走上工作岗位之后更积极地考虑未来选择、培养职业适应能力、积累社会资本[13],从而强化自身跨边界分享经验和知识的责任与合作意识。因此,拥有创业教育经历的新生代员工往往对跨组织或部门边界的工作关系具有更高的敏感性和开放性。

无边界心智模式作为一种职业价值观与新生代员工创造力息息相关[26]。直接来看,拥有无边界心智模式的新生代员工热衷于创建和维持组织边界之外的积极关系[13],因而更有可能获得职业支持[27-28],为其创造力发挥提供条件。间接来看,一方面,拥有无边界心智模式的员工职业满意度更高并更容易获得情感支持,从而达到积极的情感状态[28]。已有研究表明,人在积极的情感状态下更具有创造性思维[29]。另一方面,拥有无边界心智模式的个体对不确定性和模糊性具有较高的容忍度,在工作中更愿意尝试具有高度创新性的解决方案[30]。此外,Andresen & Margenfeld[31]认为,拥有无边界心智模式的员工更可能经历跨职能部门的工作调动。通过建立新的工作关系拓展社会网络,跨部门移动有助于新生代员工积累不同领域和工作角色经验[32],提升其工作领域相关技能和创造力,并进一步激发其创新内在动力。由此,本文提出以下假设:

H2:在高校所接受的创业教育与新生代员工无边界心智模式正相关。

H3:新生代员工无边界心智模式与创造力正相关。

H4:新生代员工无边界心智模式在创业教育与创造力关系间起中介作用。

1.3 组织移动偏好的中介作用

组织移动偏好是无边界职业态度的另一表现,是指个体对跨越边界“真实的”、“物理的”工作流动的心理倾向[13],其与无边界心智模式的最本质区别是:具有无边界心智的个体虽热衷于跨越边界与人合作,但仍会停留在当前组织,而具有组织移动偏好的个体除为当前组织服务外,还会为其它组织服务[14]。组织移动偏好强的员工更具有适应力,甚至欣赏需要在多个雇主之间展开竞争的职业[13],从而影响员工对于跨越特定职业边界的偏好程度。已有研究表明,教育会影响个体员工无边界职业态度,且受过高等教育的员工通常更能从无边界职业态度中受益[33]。创业教育通过培养员工的就业理念和创业精神,影响其在组织间的流动意愿。首先,创业教育的目标之一在于改变学生的就业观念和择业理念。与专业教育相比,创业教育有助于培养学生理性择业能力,使其积极考虑未来职业选择,摆脱职业真空状态。因此,受过创业教育的员工在进入组织之前就已经具备十分明确的职业目标和职业规划,并不会在进入组织之后频繁跳槽。其次,高校创业教育培养了学生创业精神,其在职业发展中往往拥有更强的晋升动机而非预防动机,更看重职业发展而非职业安全。根据调节焦点理论,控制焦点动机会塑造员工职业态度[34],拥有强晋升动机的员工具有更高的职业专注度和职业环境适应能力,其组织移动偏好程度往往较低。

现有研究表明,组织移动偏好抑制个体创造力。从客观角度而言,与仅为现任雇主服务相比,高组织移动偏好的员工更偏好为不同组织工作。一方面,这部分员工在现有职业上的内部投资意愿较弱[35];另一方面,雇主倾向于削减为具有较强组织移动偏好员工提供的职业支持和资源投入[36]。由此,自我职业投资和组织职业支持不足将对员工创造力产生负向影响。从主观角度而言,组织移动偏好较强的员工通常职业满意度较低[37-38]。低水平职业满意度更易激发员工消极情绪。根据情感扩展—构建理论,消极情绪限制个体思维的活动空间与认知范围,从而抑制员工创造力提升[29]。由此,本文提出以下假设:

H5:在高校所接受的创业教育与员工组织移动偏好负相关。

H6:员工组织移动偏好与创造力负相关。

H7:员工组织移动偏好在创业教育与创造力关系之间起中介作用。

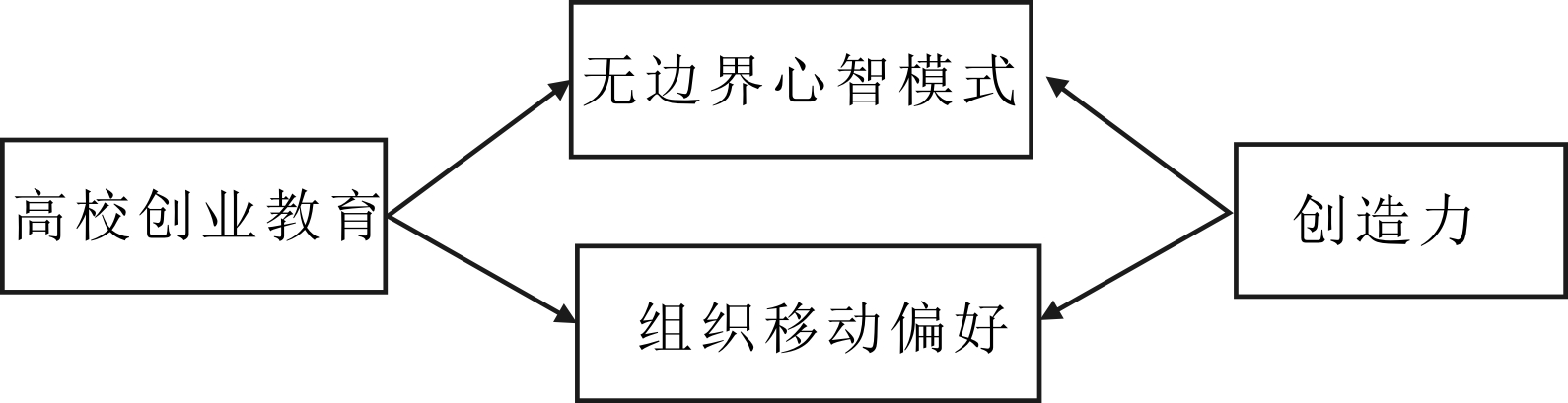

综上所述,本文构建研究模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 研究样本

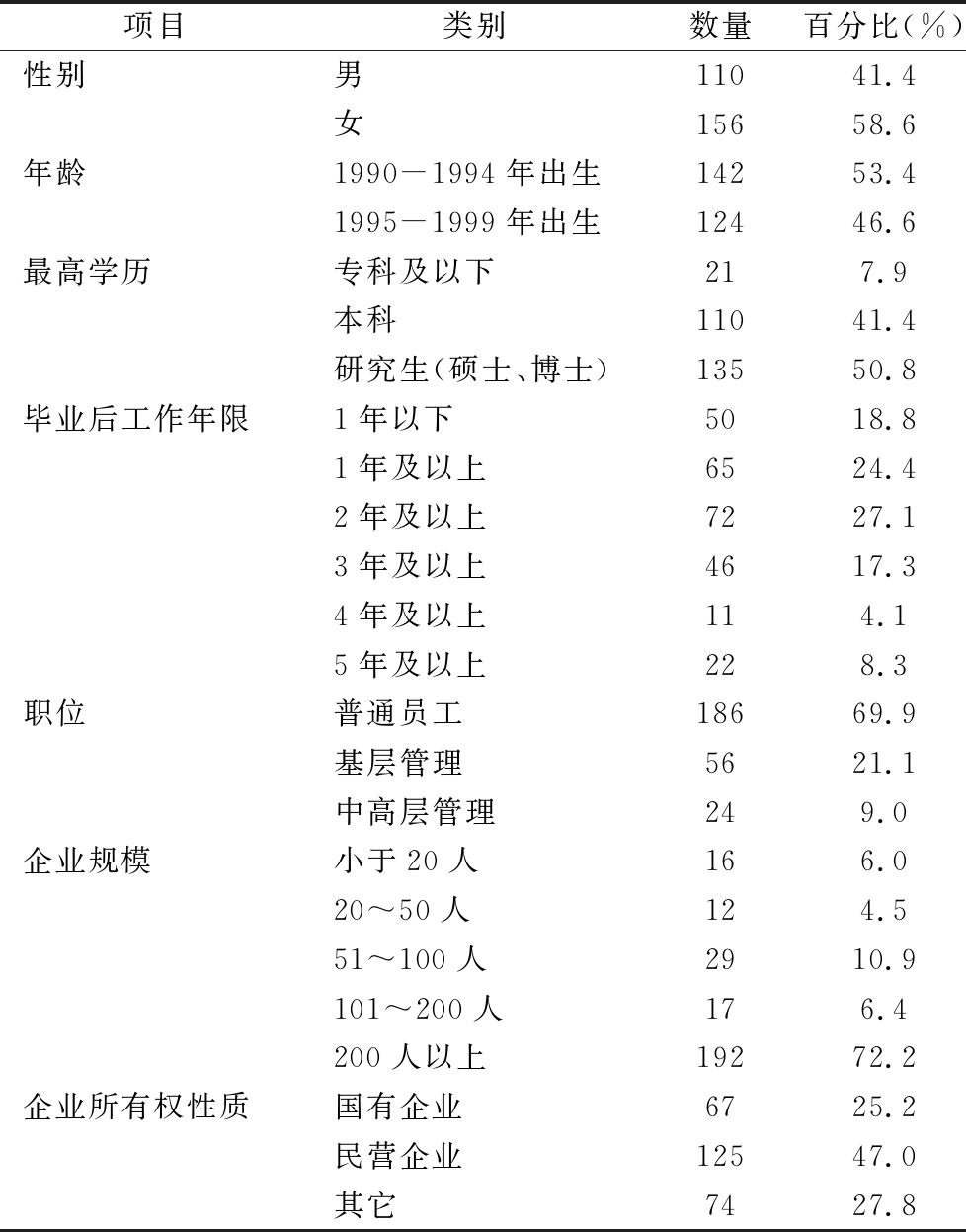

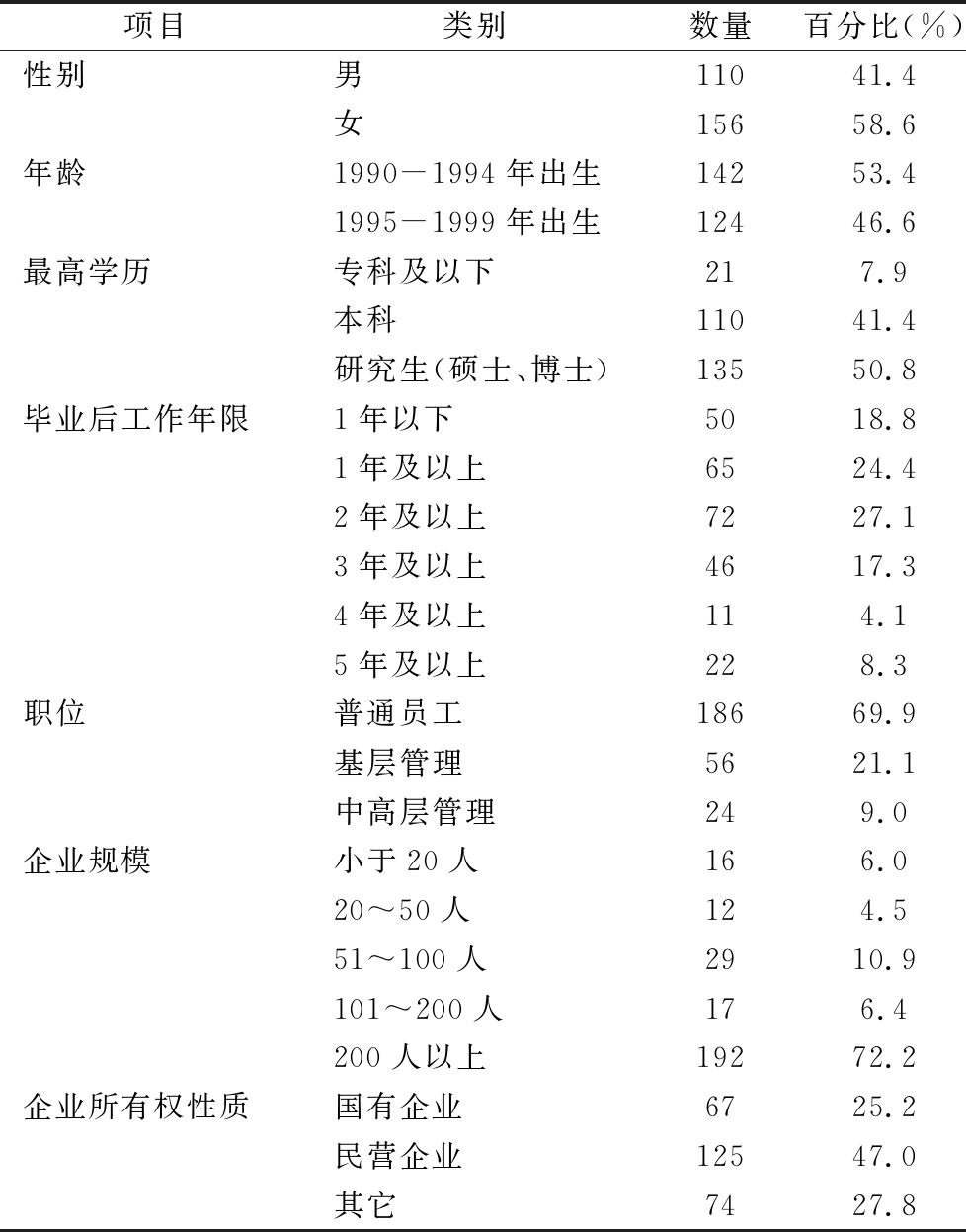

自2007年党的十七大提出“以创业带动就业”后,全国高校积极推进创业教育工作。以江苏省为例,2008年底,85%的高校已经开设了创业教育课程[39]。2012年,教育部制定了《普通本科学校创业教育教学基本要求(试行)》,要求各高校精心组织开展创业教育教学活动。90后新生代知识型员工不仅普遍接受过创业教育,而且在接受创业教育的完备程度上存在差异。以此群体为研究对象能够在创业教育感知测量上得到较大的变异,有利于更好地解决本研究问题。本研究于2019年1月开始招募受过高等教育的企业90后知识型员工参与问卷调查,为提高问卷的填答质量和回收率,向有效完成问卷调查的参与者承诺一定数额的现金奖励。与此同时,为了有效避免同源方差问题,本研究分3个时点收集数据。第一次发放出350份问卷,主要采集受调查者个人信息及其对在大学期间所接受创业教育的主观感知数据,共回收336份问卷。一个月之后,向第一次填答问卷的参与者发出问卷,主要采集员工无边界职业生涯态度(无边界心智模式和组织移动偏好)数据,共回收301份问卷。一个月之后,向第二次填答问卷的参与者发出问卷,主要采集员工创造力数据和所在企业相关信息,共回收283份问卷,进一步剔除无效问卷后,最终得到266份有效问卷,有效回收率为76.00%(266/350),如表1所示。

表1 有效样本基本特征分布

项目类别数量百分比(%)性别男11041.4女15658.6年龄1990-1994年出生14253.41995-1999年出生12446.6最高学历专科及以下217.9本科11041.4研究生(硕士、博士)13550.8毕业后工作年限1年以下5018.81年及以上6524.42年及以上7227.13年及以上4617.34年及以上114.15年及以上228.3职位普通员工18669.9基层管理5621.1中高层管理249.0企业规模小于20人166.020~50人124.551~100人2910.9101~200人176.4200人以上19272.2企业所有权性质国有企业6725.2民营企业12547.0其它7427.8

2.2 测量工具

本研究主要变量测量均采用西方成熟量表,严格遵循翻译和回译程序,首先由两名创业学和管理学领域学者将英文条目共同翻译为中文,再将中文条目回译为英文,直至回译后的条目与初始英文清晰一致,测量采用李克特5点计分法。

高校创业教育(Cronbach'sα=0.840):使用Sascha等[40]开发的4题项量表进行测量,用来测量个体在大学期间所接受创业教育的主观体验。该量表信效度已经在中国情境下得到验证[41]。

无边界职业生涯态度:使用Briscoe等[13]开发的13题项两维度量表进行测量,此量表在中国情境中已被广泛应用[42]。其中,前8个题项测量无边界心智模式维度(Cronbach's α=0.863);后5个题项测量组织移动偏好维度(Cronbach's α=0.839)。

创造力(Cronbach's α=0.863):使用Grant[43]开发的6题项量表进行测量,此量表被学者在中国情境下广泛应用,具有良好的信效度[44]。

控制变量:既有研究表明,员工性别、年龄、受教育程度、工作年限、职位以及所在企业规模和性质等因素会对因变量创造力产生影响[45-46]。因此,本研究将其作为控制变量加以处理。

3 假设检验与结果分析

3.1 共同方法偏差检验

本研究数据虽然分不同时点收集,但均由同一对象填写。因此,在进行假设检验之前,有必要采用Harman的单因子检验法进行共同方法偏差检验。未旋转的主成分分析法共析出4个特征值超过1的因子,且第一个因子解释了33.042%的变异量,小于50%的临界点。由此可见,样本数据并不存在严重的共同方法偏差问题。

3.2 验证性因子分析

本研究通过验证性因子分析(CFA)方法考察主要变量间的区分性。考虑到部分变量测量题项较多,且有效样本量较小,为提高整体模型拟合度,在执行CFA前遵循Little等[47]的建议,对无边界心智模式和创造力测量题项分别进行打包处理。打包处理后,CFA的执行结果如表2所示,四因子基准模型拟合指标(χ2=151.756,Df=84,χ2/Df=1.807,GFI=0.930,TLI=0.957,CFI=0.966,RMSEA=0.055)明显优于竞争模型,充分表明4个变量间具有较高的区分度。

表2 验证性因子分析结果

模型因素χ2/DfGFICFITLIRMSEA基准模型创业教育、无边界心智模式、组织移动偏好、创造力1.8070.9300.9660.9570.055竞争模型1单因素10.9040.6020.5510.4760.193竞争模型2零因素19.9190.3450.0000.0000.267竞争模型3合并创业教育和无边界心智模式5.1210.7750.8200.7820.125竞争模型4合并创业教育和组织移动偏好5.5690.7400.8000.7580.131竞争模型5合并无边界心智模式和组织移动偏好6.4500.7190.7610.7120.143竞争模型6合并无边界心智模式和创造力4.1900.8190.8600.8310.110竞争模型7合并组织移动偏好和创造力6.1700.7250.7740.7270.140

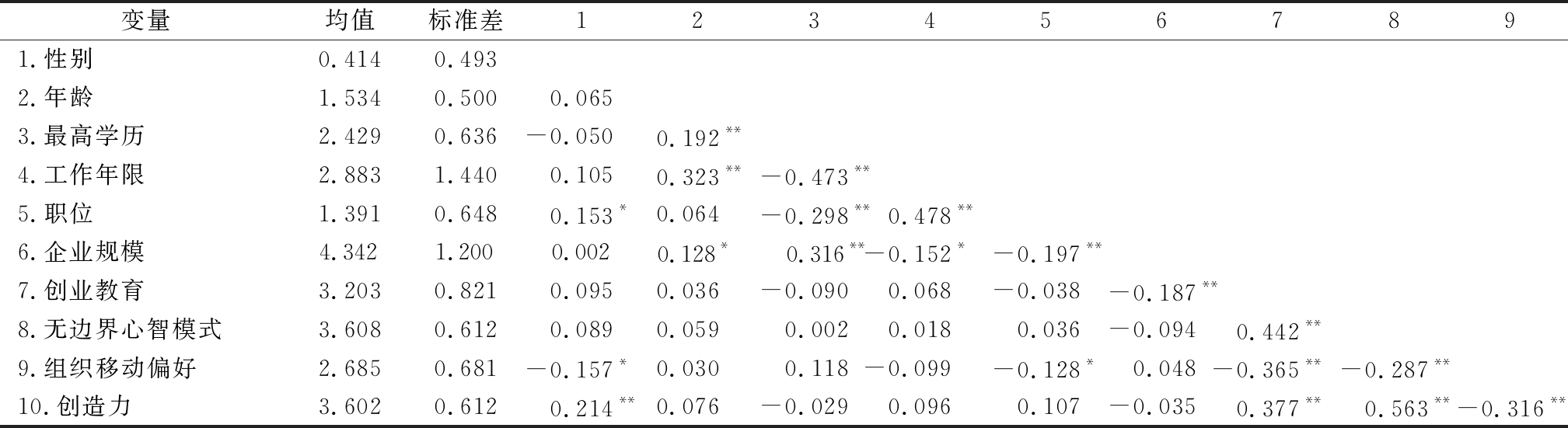

3.3 相关分析

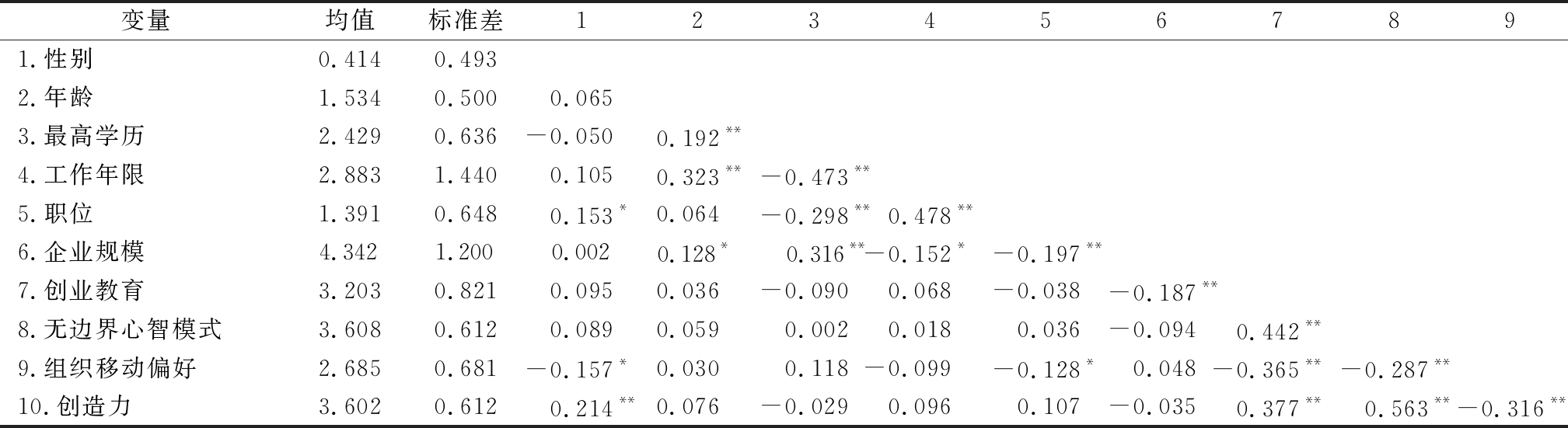

本研究主要变量相关分析结果如表3所示,员工在高校所接受的创业教育与工作场所创造力显著正相关(r=0.377,p<0.01);员工在高校所接受的创业教育与无边界心智模式显著正相关(r=0.442,p<0.01),而与组织移动偏好显著负相关(r=-0.365,p<0.01);无边界心智模式与员工工作场所创造力显著正相关(r=0.563,p<0.01),而组织移动偏好与员工工作场所创造力显著负相关(r=-0.316,p<0.001)。由此可见,研究假设得到初步支持,适合作进一步假设检验。

表3 主要变量均值、标准差及相关分析

变量均值标准差1234567891.性别0.4140.4932.年龄1.5340.5000.0653.最高学历2.4290.636-0.0500.192**4.工作年限2.8831.4400.1050.323**-0.473**5.职位1.3910.6480.153*0.064-0.298**0.478**6.企业规模4.3421.2000.0020.128*0.316**-0.152*-0.197**7.创业教育3.2030.8210.0950.036-0.0900.068-0.038-0.187**8.无边界心智模式3.6080.6120.0890.0590.0020.0180.036-0.0940.442**9.组织移动偏好2.6850.681-0.157*0.0300.118-0.099-0.128*0.048-0.365**-0.287**10.创造力3.6020.6120.214**0.076-0.0290.0960.107-0.0350.377**0.563**-0.316**

注:*、**分别表示在0.05和0.01级别(双尾),相关性显著

3.4 假设检验

主效应检验。层次回归结果如表4所示,员工在高校所接受的创业教育对其工作场所创造力具有显著正向影响(M2:β=0.364,p<0.001),H1得到验证。

表4 层次回归分析结果

变量无边界心智模式M1M2组织移动偏好M3M4创造力M5M6M7M8M9M10M11性别0.0790.032-0.154*-0.113+0.194**0.155**0.151**0.148*0.140**0.133*0.127*年龄0.0650.0440.0320.0510.0380.0200.0020.047-0.0010.0290.006最高学历0.0300.0390.0720.0640.0440.0510.0270.0650.0320.0630.041工作年限-0.033-0.055-0.033-0.0130.0340.0150.0520.0240.0420.0130.039职位0.0170.079-0.071-0.124+0.0540.1040.0440.0320.0670.0810.053企业规模-0.112+-0.029-0.004-0.075-0.0250.0430.035-0.0270.0570.0280.047企业性质10.0420.0510.0790.0710.0300.0380.0070.0540.0140.0520.023企业性质20.0930.0440.0950.137*0.153*0.1130.103+0.181**0.0920.139*0.109+创业教育0.440***-0.382***0.364***0.153**0.290***0.115+无边界心智模式0.542***0.478***0.459***组织移动偏好-0.300***-0.192**-0.122*拟合指标F0.9357.443***1.710+6.473***2.579**6.956***15.987***5.399***15.464***7.463***14.720***R20.0280.2070.0510.1850.0740.1960.3600.1600.3770.2260.389△R2--0.179--0.135--0.1220.2850.0850.1810.0300.193

注:***、**、*、+分别表示在0.001、0.01、0.05和0.1的水平显著;虚拟变量企业性质1代表国有企业,虚拟变量企业性质2代表民营企业

中介效应检验。本研究借鉴Baron&Kenny[48]建议的回归方法检验无边界心智模式和组织移动偏好在创业教育与创造力间的中介效应,回归结果如表4所示。首先,自变量创业教育对因变量创造力具有显著正向影响的假设已在主效应检验中得到支持;其次,自变量创业教育对中介变量无边界心智模式具有显著正向影响(M2:β=0.440,p<0.001),H2得到验证。同时,自变量创业教育对中介变量组织移动偏好具有显著负向影响(M4:β=-0.382,p<0.001),H3得到验证;再次,控制自变量创业教育后,中介变量无边界心智模式对因变量创造力具有显著正向影响(M9:β=0.478,p<0.001),H4得到验证。同样,中介变量组织移动偏好对因变量创造力具有显著负向影响(M10:β=-0.192,p<0.01),H5得到验证;最后,M9(0.153<0.364)、M10(0.290<0.364)与M6相比,自变量创业教育对因变量创造力的影响效应变小了。此外,控制自变量创业教育后,将因变量创造力与中介变量无边界心智模式、组织移动偏好分别进行回归分析发现,无边界心智模式(M11:β=0.459,p<0.001)和组织移动偏好(M11:β=-0.122,p<0.05)对创造力的影响依然显著,且创业教育对创造力的影响变为边缘显著(M11:β=0.115,p<0.1)。以上结果充分说明,无边界心智模式和组织移动偏好的中介作用显著,H6和H7得到验证。

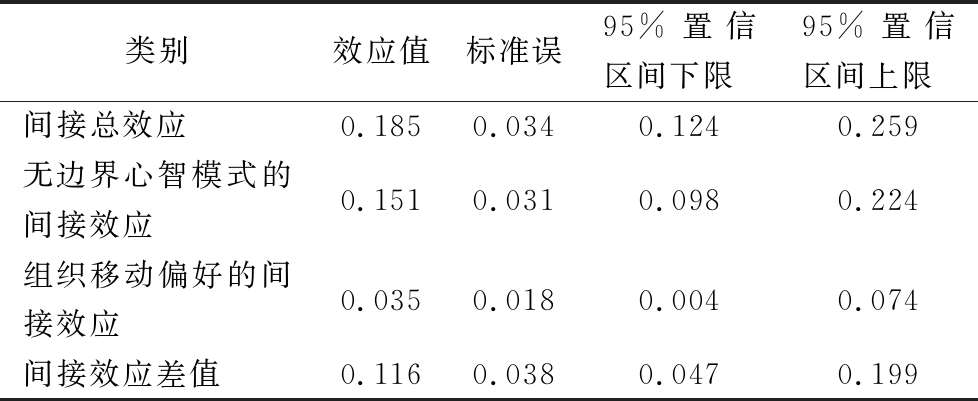

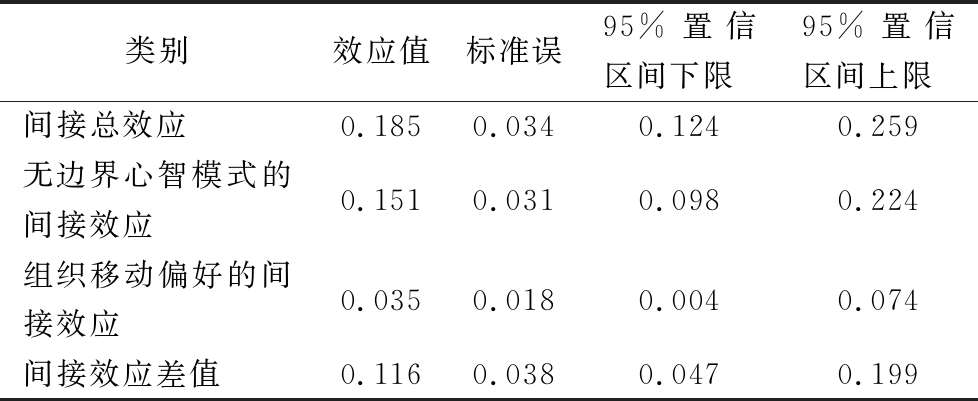

双重中介效应检验。本研究进一步采用Preacher & Hayes[49]的方法,通过Process插件检验多重中介效应,结果如表5所示。无边界心智模式和组织移动偏好的间接总效应为0.185,置信区间(0.124,0.259)不包含0,说明两个中介变量共同发挥的中介作用显著。其中,无边界心智模式的间接效应为0.151,置信区间(0.098,0.224)不包含0,说明无边界心智模式发挥的中介作用显著,H6得到验证;组织移动偏好的间接效应为0.035,置信区间(0.004,0.074)不包含0,说明组织移动偏好发挥的中介作用显著,H7得到验证。两条中介路径的作用大小比较显示,置信区间(0.047,0.199)不包含0,说明存在显著差异,即无边界心智模式的中介作用显著大于组织移动偏好。

表5 双重中介效应检验结果

类别效应值标准误95%置信区间下限95%置信区间上限间接总效应0.1850.0340.1240.259无边界心智模式的间接效应0.1510.0310.0980.224组织移动偏好的间接效应0.0350.0180.0040.074间接效应差值0.1160.0380.0470.199

4 结语

4.1 结论与启示

本研究主要以人力资本理论和创造力成分理论为理论基础,基于266份有效样本数据,实证检验高校创业教育对员工工作场所创造力的直接作用以及无边界心智模式和组织移动偏好的双重中介作用。结果显示,在高校所接受的创业教育能够显著促进员工创造力提升,无边界心智模式和组织移动偏好均在两者间起中介作用,将高校创业教育对创造力的影响通过无边界职业生涯态度这一桥梁从在校大学生拓展到员工,有效验证了高校创业教育的滞后效应以及无边界心智模式和组织移动偏好的双重中介效应,进一步拓展了高校创业教育影响研究,具有一定的理论价值。与此同时,本研究结论为高校创业教育和企业管理实践带来了有益的启示,具体主要体现在:

(1)高校应开展基于创新的创业教育,创业课程体系应广泛涵盖创新创意与创造力开发的基本方法论。创业离不开创新,创业教育也并非专属于立志创业的大学生,在企业就职的大学生也能通过高校创业教育提升其工作场所创造力。为此,创业教育应致力于满足创新型人才素质培养要求,基于创造力成分理论,设置旨在提升学生内在创新动机和创造力相关技能的基本课程,如创新设计前沿、创新管理等。

(2)高校创业教育应紧密结合专业教育进行分类施教。建立健全创业教育与专业教育融合机制,促进教学体系多样化,在专业教学中有意识地鼓励学生践行勇于创新、敢为人先的创业精神,从而提升学生专业领域相关技能。根据创造力成分理论,创业精神是工作场所创造力的重要成因。同时,为了增强创业教育的针对性和时效性,高校应结合学校和学生实际情况开展创业教育,不能千篇一律,比如在教学中应充分考虑到学生专业领域、职业愿景的差异性。

(3)高校创业教育和企业人力资源管理应正视无边界职业生涯态度对个体职业发展的影响。本文探讨员工在高校所接受的创业教育对其工作场所创造力的影响机制,分别引入无边界职业生涯态度的两个维度无边界心智模式和组织移动偏好作为中介变量,有效识别高校创业教育对员工无边界心智模式和组织移动偏好的正向与反向影响,以及员工无边界心智模式和组织移动偏好对其工作场所创造力的正向与反向影响。研究结论有助于提醒高校应根据学生未来职业生涯规划分类开展创业教育教学,帮助学生正确认识创业教育与职业发展的关系。尤其对于毕业后不创业的学生,高校创业教育应着重强化其无边界心智模式,弱化其组织移动偏好。比如,高校创业教育教学应鼓励学生与人交流和分享,培养学生合作意识,以强化其无边界心智模式。同时,应劝诫学生在工作之初对于跳槽持慎重态度,要充分考量更换工作的成本和收益。

此外,研究结果显示,在高校创业教育对员工创造力的滞后影响中,虽然无边界职业生涯态度的两个维度无边界心智模式和组织移动偏好均发挥了中介作用,但无边界心智模式的中介作用显著大于组织移动偏好,是员工创造力提升的有效途径。这是因为具有无边界心智模式的员工虽偏好跨部门与他人合作,但仍会留在当前组织。具有组织移动偏好的员工除为当前部门服务外,还会为其它组织服务[19]。换句话说,员工无边界心智模式一旦转化成组织移动偏好,员工将谋求同时为多个组织服务,这必然会分散其资源和精力,从而不利于在本职工作中提出新颖且实用的想法。因此,企业在人力资源管理过程中应采取有效举措,强化员工无边界心智模式,避免其向组织移动偏好发展。比如,企业在为员工提供跨组织或部门交流的机会和平台时,要时刻关注员工的心理体验,通过提升员工福利和幸福感提升其组织忠诚度。

(4)创业教育应该实现从高校到企业的位移。研究结果表明,高校创业教育能够显著提升员工创造力。为此,企业可以借鉴高校创业教育,在培训体系中嵌入具有自身特色的创业教育,以此鼓励员工进行内部创新创业,有效避免高校创业教育与企业自身实践脱节的风险,使创新创业教育更有针对性和时效性。同时,企业应针对员工,尤其是接受过良好创业教育的新生代员工制定和实施社会化策略。一方面,企业应该为员工提供跨部门或跨组织交流的机会和平台,以培养员工无边界心智;另一方面,企业要注重提升员工工作满意度,以降低其组织移动偏好。

4.2 不足与展望

当然,本文也存在一定的局限性:第一,本研究虽然分时点收集了数据,但仍属于横截面研究,未来可以进一步针对大学生开展从学校到企业的追踪研究;第二,本研究虽然探究了无边界心智模式和组织移动偏好的双重中介效应,但未探讨作用机制的边界条件,未来可以探讨公司创业氛围、组织社会化策略等变量对无边界生涯态度与创造力关系的调节作用;第三,本研究因变量创造力是由员工自我报告的,未来可以由直线主管进行评价。

参考文献:

[1] 马永霞,梁金辉.“双创”教育对工科专业学位研究生职业胜任力的影响——兼论自我效能感的中介效应[J].高教探索,2017,33(5):101-107.

[2] 李旭辉,孙燕.高校大学生创新创业能力关键影响因素识别及提升策略研究[J].教育发展研究,2019,39(Z1):109-117.

[3] 徐菊,陈德棉.创业教育对创业意向的作用机理研究[J]. 科研管理,2019,40(12):225-232.

[4] 胡瑞,王伊凡,张军伟.创业教育组织方式对大学生创业意向的作用机理——一个有中介的调节效应[J].教育发展研究,2018,38(11):73-79.

[5] 宁德鹏,葛宝山.创业教育对创业行为的影响机理研究[J].中国高等教育,2017,53(10):55-57.

[6] 顾琴轩,王莉红.研发团队社会资本对创新绩效作用路径——心理安全和学习行为整合视角[J].管理科学学报,2015,24(5):68-78.

[7] SIN S J, ZHOU J. When is educational specialization heterogeneity related to creativity in research and development teams? transformational leadership as a moderator[J]. Journal of Applied Psychology,2007,92(6): 1709-1721.

[8] 陈国兴.创新创业教育导向下的环境设计专业教学改革——评《高校环境艺术设计专业学生创造力培养创新研究》[J].中国教育学刊,2019,40(6):144.

[9] 黄鑫昊,王涛.新形势下大学生创新创业教育研究——评《大学生创新创业教育教程》[J].高教探索,2019,35(2):132.

[10] AMABILE T M. A model of creativity and innovation in organizations[J]. Research in Organizational Behavior, 1988(19):123-167.

[11] 李珲,丁刚.资质过剩对新生代员工创新绩效的作用机理——工作塑造的中介作用与职业延迟满足的调节效应[J].技术经济与管理研究,2019,40(6):3-9.

[12] 张革华,惠海旭.创业教育之于大学生职业生涯发展教育的价值审思[J].湖北社会科学,2013,27(3):170-172.

[13] BRISCOE J P, HALL D T, DEMUTH R L F. Protean and boundaryless careers: an empirical exploration[J]. Journal of Vocational Behavior, 2006,69(1):30-47.

[14] 王忠军,温琳,龙立荣.无边界职业生涯研究:二十年回顾与展望[J].心理科学,2015,38(1):243-248.

[15] 李志义.创新创业教育之我见[J].中国大学教学,2014,36(4):5-7.

[16] 王佑镁,王晓静,包雪. 创客教育连续统:激活众创时代的创新基因[J].现代远程教育研究,2015,28(5):38-46.

[17] 杨涛,马君,张昊民. 新生代员工的工作动力机制及组织激励错位对创造力的抑制[J].经济管理, 2015,7(5):74-84.

[18] DE DREU C K W, NIJSTAD B A, BECHTOLDT M N,et al.Group creativity and innovation: a motivated information processing perspective[J]. Psychology of Aesthetics Creativity and the Arts, 2011(1): 81-89.

[19] AMABILE T M, JULIANNA P. Perspectives on the social psychology of creativity[J]. Journal of Creative Behavior, 2012,46(1):3-15.

[20] PETERMAN N E, KENNEDY J. Enterprise education: influencing students' perceptions of entrepreneurship[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2003,28(2):129-144.

[21] ARTHUR M B. The boundaryless career: a new perspective for organizational inquiry[J]. Journal of Organizational Behavior, 1994, 15(4):295-306.

[22] DEFILIPPI R J, ARTHUR M B. The boundaryless career: a competency-based perspective[J]. Journal of Organizational Behavior, 1994,15(4):307-24.

[23] PARK Y. Empirical investigation on the predictors of career satisfaction[J]. Industrial and Commercial Training, 2018, 50(4):165-171.

[24] SEGERS J, INCEOGLU I, VLOEBERGHS D,et al. Protean and boundaryless careers: a study on potential motivators[J]. Journal of Vocational Behavior, 2008, 73(2):212-230.

[25] TEECE D J. Dynamic capabilities: routines versus entrepreneurial action[J]. Journal of Management Studies, 2012, 49(8):1395-1401.

[26] 赵向阳,李海,孙川.从个人价值观到创业意愿:创造力作为中介变量[J].北京师范大学学报(社会科学版),2014(3):115-130.

[27] SEIBERT S E, KRAIMER M L, LIDEN R C. A social capital theory of career success[J]. Academy of Management Journal, 2001,44(2):219-237.

[28] WOLFF H, MOSER K. Effects of networking on career success: a longitudinal study[J]. Journal of Applied Psychology, 2009(94):196-206.

[29] FREDRICKSON B L. The role of positive emotions in positive psychology[J]. American Psychologist, 2001, 56(3):218-226.

[30] MCARDLE S, WATERS L, BRISCOE J P,et al. Employability during unemployment: adaptability, career identity and human and social capital[J]. Journal of Vocational Behavior, 2007, 71(2):247-264.

[31] ANDRESEN M, MARGENFELD J. International relocation mobility readiness and its antecedents[J]. Journal of Managerial Psychology, 2015, 30(3): 234-249.

[32] CAMPION M, CHERASKIN L, STEVENS M. Career-related antecedents and outcomes of job rotation[J]. Academy of Management Journal, 1994,37(6):1518-1542.

[33] PRINGLE J K, MALLON M. Challenges for the boundaryless career odyssey[J]. International Journal of Human Resource Management,2003,14(5):839-853.

[34] HOFSTETTER H, ROSENBLATT Z. Predicting protean and physical boundaryless career attitudes by work importance and work alternatives: regulatory focus mediation effects[J]. The International Journal of Human Resource Management, 2017, 28(15): 2136-2158.

[35] DE FEYTER M, SMULDERS P, VROOME E. De inzetbaarheid van mannelijke en vrouwelijke werknemers. kenmerken van invloed[J]. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 2001,17(1):47-59.

[36] VERBRUGGEN M. Psychological mobility and career success in the 'new' career climate[J]. Journal of Vocational Behavior, 2012,81(2):289-297.

[37] BISHOP J. Job performance, turnover and wage growth[J]. Journal of Labor Economics, 1990, 8(3):363-386.

[38] CORNELISSEN T. The interaction of job satisfaction, job search and job change: an empirical investigation with german panel data[J]. Journal of Happiness Studies, 2009, 10(3):367-384.

[39] 中华人民共和国教育部.江苏大力推进高校创业教育工作[EB/OL].(2008-12-18).http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6192/s222/moe_1741/201004/t20100420_85410.html.

[40] WALTER S G, BLOCK J H. Outcomes of entrepreneurship education: an institutional perspective [J]. Journal of Business Venturing, 2016,31(2):216-233.

[41] 张印轩,余璇,唐炎钊.高校创业教育对内部创业行为的滞后效应——以新生代员工为例[J].科技管理研究,2020, 40(16):149-156.

[42] 辛迅,余璇.员工新职业生涯取向对组织情感承诺的差异化影响研究[J].软科学,2018,32(2):115-118,138.

[43] GRANT A. Originals: how non-conformists move the world[M]. New York: Penguin Books, 2016.

[44] 张印轩,崔琦,何燕珍,等.新生代员工易变性职业生涯态度对创造力的影响——一个被调节的中介模型[J].科技进步与对策,2020,37(16):128-144.

[45] 周浩,龙立荣.工作不安全感、创造力自我效能对员工创造力的影响[J].心理学报,2011,43(8):929-940.

[46] 张燕,怀明云,章振,等.组织内创造力影响因素的研究综述[J].管理学报,2011,8(2):226-232.

[47] LITTLE T D, CUNNINGHAM W A, SHAHAR G,et al.To parcel or not to parcel: exploring the question, weighing the merits[J]. Structural Equation Modeling,2002,9(2):151-173.

[48] BARON R M, KENNY D A. The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic and statistical considerations[J]. Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(6):1173-1182.

[49] PREACHER K J, HAYES A F. Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models[J]. Behavior Research Methods,2008,40(3):879-891.

(责任编辑:张 悦)

![]()