(1.成都理工大学 商学院,四川 成都 610059;2.四川大学 经济学院,四川 成都 610064;3.西南交通大学 经济与管理学院,四川 成都 610031)

0 引言

2020年初,习近平总书记在中央财经委员会第六次会议上强调“要推动成渝地区双城经济圈建设,在西部形成高质量发展的重要增长极”[1]。着力推动成渝地区双城经济圈建设,将进一步改善两地要素配置方式、推动资源互换平台共享[2],发挥城市经济带动作用及辐射效应[3],促进区域经济均衡发展。在国际形势风云变幻、立足新时代建设目标的形势下,在“双循环”战略实施背景下[4],积极促进科技创新,对调整要素投入[5]、促进产业结构优化升级、提升成渝双城经济圈经济发展质量,具有重要的战略意义[6]。

现有关于科技创新与经济高质量发展的研究成果集中于两个方面:①在厘清经济高质量发展有关概念的基础上,建立经济高质量发展评估框架继而实施量化分析,如基于“五大发展理念”评测经济高质量发展水平[7-8]、区域性经济发展质量评价及差异化比较等[9];②对科技创新与经济高质量发展之间关系的研究,如王慧艳[10]使用网络WSBM模型,测度我国省级区域层面科技创新促进经济高质量发展的程度;李华军[11]以广东省为例检验区域创新驱动与经济高质量发展的关系及协同效应。

现有相关研究大多侧重于界定经济高质量发展内涵并进行测度,多数研究视角将科技创新界定为经济高质量发展的前置因素,并引入其它因素探究其对经济发展质量的影响及作用机理,而对二者耦合协调关系及子维度测度、评价的研究较少,如魏巍等[12]运用灰色关联分析及耦合协调度方法,对我国内地30个省份科技创新与经济高质量发展各体系间关联序及耦合协调水平进行了测度。就成渝地区双城经济圈而言,尽管研究文献数量庞大,但对各领域的研究尚待深入[13],且涉及科技创新与经济高质量发展关系的相关研究数量较少。因此,本文利用灰色关联度方法和耦合协调模型,考察成渝地区双城经济圈科技创新与经济高质量发展这两大核心要素的协调关系,丰富相关领域研究成果,并根据现实发展需要提出针对性对策建议。

1 研究方法

1.1 熵值法

在多层次评价体系中,确定指标权重是研究关键[14]。本文采用熵值法,根据指标相对变化程度确定权重,使得结果更为客观公正、可信度更高,减少主观性因素的影响。

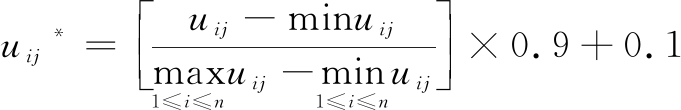

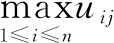

为了消除各指标之间量纲以及单位的影响,首先对数据作标准化处理,式(1)和式(2)分别为正向和负向指标标准化计算式[16]。

(1)

(2)

式中,uij为第i个序参量的第j个指标原始值, 为n个序参量第j个指标的最大值,

为n个序参量第j个指标的最大值, 为n个序参量第j个指标的最小值,uij*为第i个序参量第j个指标的归一化值,n为序参量个数。i表示双城经济圈内各城市,j表示各指标(i=1,2,3…n;j=1,2,3…n)。

为n个序参量第j个指标的最小值,uij*为第i个序参量第j个指标的归一化值,n为序参量个数。i表示双城经济圈内各城市,j表示各指标(i=1,2,3…n;j=1,2,3…n)。

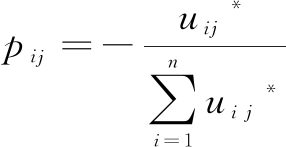

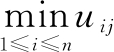

根据第i个子系统在第j个指标中的比重pij,确定指标权重,计算公式如下:

(3)

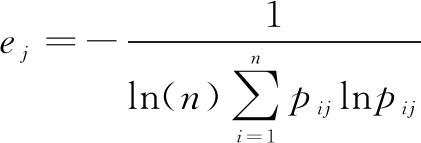

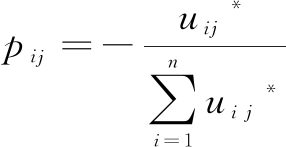

第j个指标的熵值ej计算公式如下:

(4)

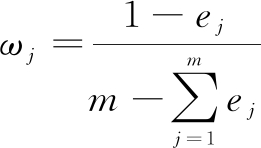

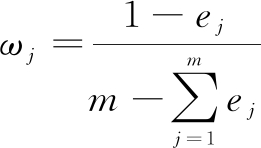

利用差异系数表示权重,差异系数ωj的计算公式如下:

(5)

其中,m为评价指标个数。

最后计算各方案综合得分:

sj=ωj×uij*

(6)

1.2 灰色关联分析

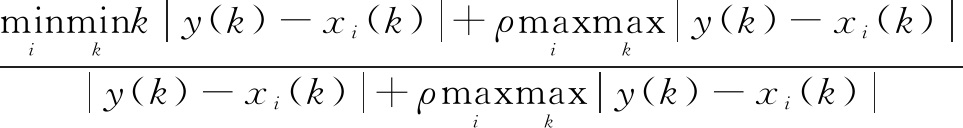

首先,计算关联系数:

ζi(k)=

(7)

其中,k=1,2,3…n;i=1、2、3、4;y是参考数据列,本文中指科技创新综合得分;i表示经济高质量发展子体系;ρ为分辨系数,取值为0.5。

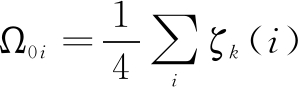

然后,计算关联序:

(8)

1.3 耦合协调模型

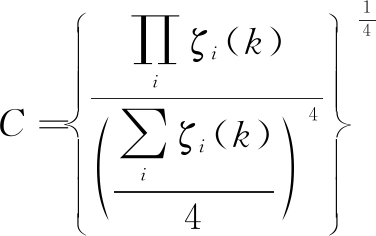

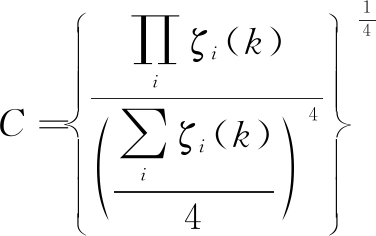

利用关联系数ζi(k),计算两大体系的耦合协调度D。为了更好地判别成渝地区双城经济圈经济高质量发展与科技创新的交互耦合协调程度,本文参考魏巍等[12]的方法,构建耦合协调度模型。

(9)

其中:

(10)

式(10)中C为耦合度值,其数值在0~1之间,越接近于0,表明系统之间的耦合性越差,越接近于1,即紧密耦合,表明系统之间的耦合度越高。T代表耦合协调发展综合评价结果,取Ω0i值。参考李瑛珊(2016)的分类原则,提出成渝地区双城经济圈科技创新与经济高质量发展协调度判定准则和分类标准,如表1所示。

表1 成渝地区双城经济圈科技创新与经济高质量发展协调度判定准则及分类标准

耦合协调度D值区间协调等级耦合协调程度(0.0~0.1)1极度失调[0.1~0.2)2严重失调[0.2~0.3)3中度失调[0.3~0.4)4轻度失调[0.4~0.5)5濒临失调[0.5~0.6)6勉强协调[0.6~0.7)7初级协调[0.7~0.8)8中级协调[0.8~0.9)9良好协调[0.9~1.0)10优质协调

2 指标选取依据及数据来源

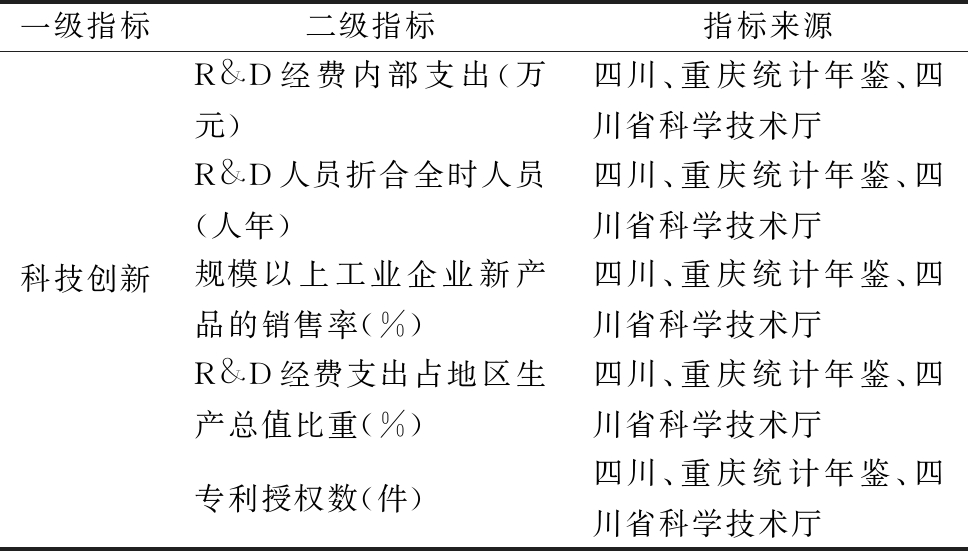

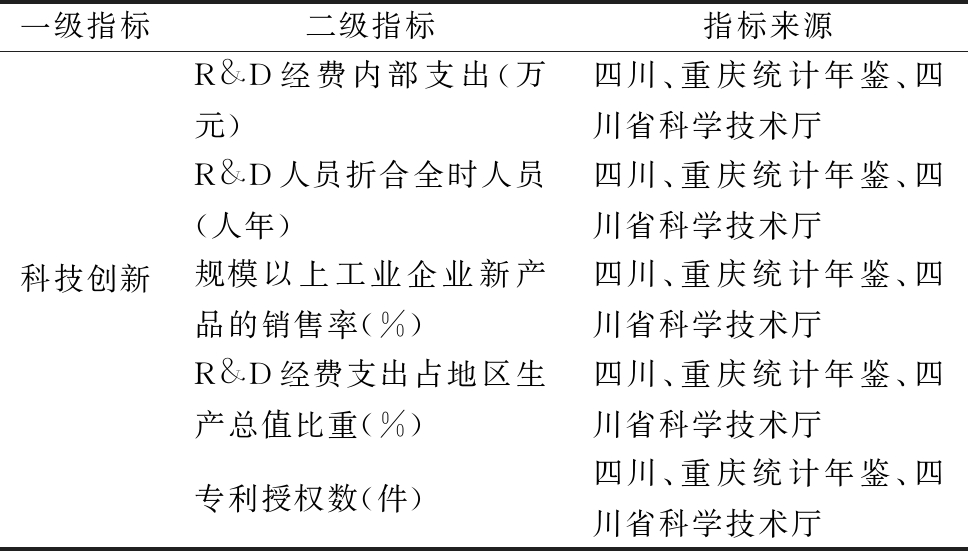

影响科技创新与经济高质量发展体系的因素众多,指标选取结合专家学者最新研究成果,突出科技创新的关键指标,考量经济高质量发展各子体系的内在关联性,兼顾地区发展特色差异,权衡数据稳定性和可获取性,最终确定科技创新体系和经济高质量发展体系。对于科技创新指标,参考张芷若和谷国锋[15]的研究,选取如下测算指标:

(1)技术研发投入。技术研发投入主要是资本投入和劳动投入两大方面。根据本文研究主题,选取资本因素中的研究经费支出衡量技术资本,研究经费又包括外部支出和内部支出两个部分,一般认为,研究经费外部支出主要起辅助作用,对研究成果产出转化的影响是间接性的,而研发经费内部支出在发展质量中起着无法取代的作用,劳动生产率的提高是科技创新的有效体现,因此,利用R&D经费内部支出及其占地区GDP比重测度技术资本投入;而知识都是以人才作为载体,人才具有很大的主观能动性,本文衡量人力资本时,考虑真正从事科学研究、致力于新产品研发的技术型人才,选取R&D人员折合全时人员考察劳动投入水平。

(2)技术成果转化。科技创新对经济高质量发展的作用及效应发挥,需依赖成果转化实现,成果转化是二者的有效衔接纽带。本文选取规模以上工业企业新产品销售率与专利授权数衡量成果转化,具体指标来源如表2所示。

表2 科技创新评价指标体系

一级指标二级指标指标来源科技创新R&D经费内部支出(万元)四川、重庆统计年鉴、四川省科学技术厅R&D人员折合全时人员(人年)四川、重庆统计年鉴、四川省科学技术厅规模以上工业企业新产品的销售率(%)四川、重庆统计年鉴、四川省科学技术厅R&D经费支出占地区生产总值比重(%)四川、重庆统计年鉴、四川省科学技术厅专利授权数(件)四川、重庆统计年鉴、四川省科学技术厅

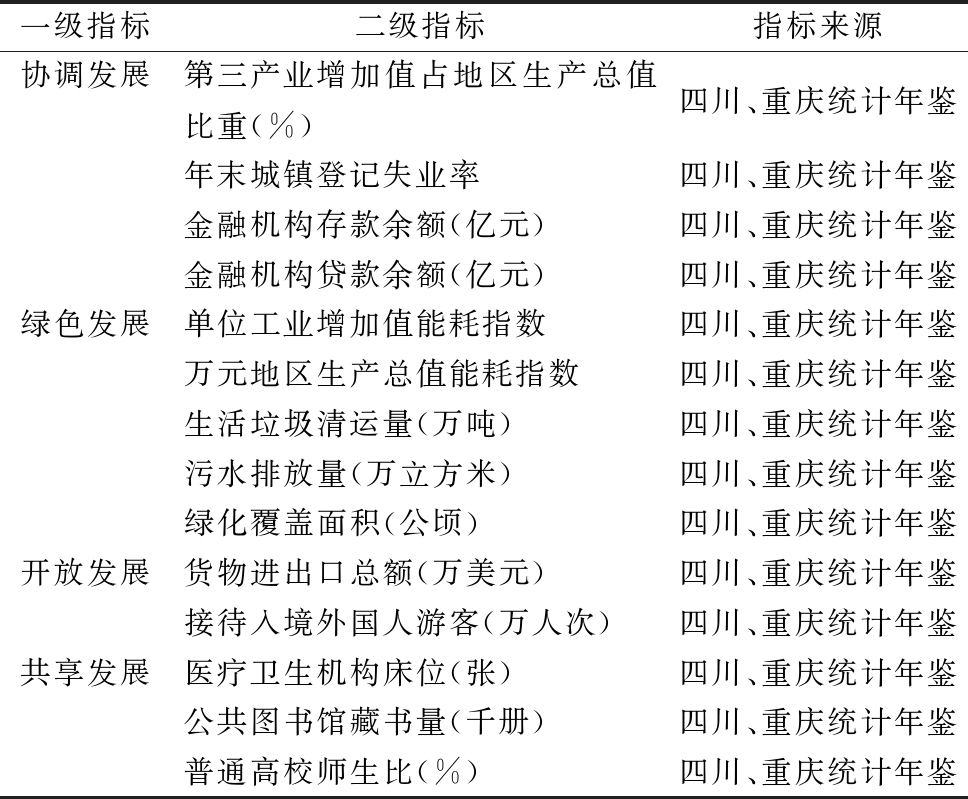

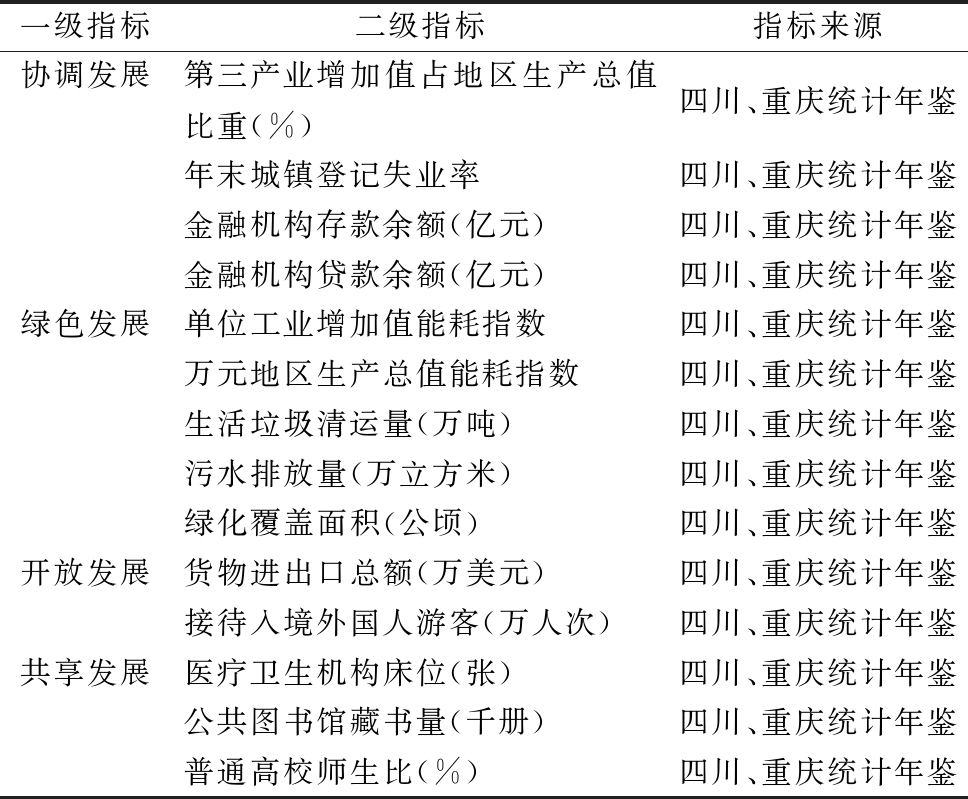

如表3所示,对于经济高质量发展评价指标,本文参考华坚和胡金昕[16]的研究,选取如下测算指标:①经济协调发展。协调是经济能够平衡持续健康发展的关键,对我国经济发展的影响十分重大。此处主要采用第三产业增加值占地区生产总值比重、年末城镇登记失业率及金融机构存、贷款余额等指标;②经济绿色发展。绿色发展是指以可持续、高效率以及人与自然和谐相处为目标的经济高质量发展方式,是实现代际公平的有力措施,用单位工业增加值能耗指数等5个指标测度;③经济开放型发展。开放主要指对外开放,对外交流和合作有利于我国经济吸收国外经济优势,同时,能够加强国内与国际市场的联系、积极参与国际分工,在国际分工协作中找到自己的位置并发挥本国经济优势,展现自身竞争力,用货物进出口总额等指标衡量;④经济共享型发展。共享可以促进公平,而公平强调利益的合理分配。共享型经济是一种经济发展方式,使社会大众公平享受资源利益,并合理利用已获得的资源利益发展经济,用医疗卫生机构床位数等指标衡量。

表3 区域经济高质量发展评价指标体系

一级指标二级指标指标来源协调发展第三产业增加值占地区生产总值比重(%)四川、重庆统计年鉴年末城镇登记失业率四川、重庆统计年鉴金融机构存款余额(亿元)四川、重庆统计年鉴金融机构贷款余额(亿元)四川、重庆统计年鉴绿色发展单位工业增加值能耗指数四川、重庆统计年鉴万元地区生产总值能耗指数四川、重庆统计年鉴生活垃圾清运量(万吨)四川、重庆统计年鉴污水排放量(万立方米)四川、重庆统计年鉴绿化覆盖面积(公顷)四川、重庆统计年鉴开放发展货物进出口总额(万美元)四川、重庆统计年鉴接待入境外国人游客(万人次)四川、重庆统计年鉴共享发展医疗卫生机构床位(张)四川、重庆统计年鉴公共图书馆藏书量(千册)四川、重庆统计年鉴普通高校师生比(%)四川、重庆统计年鉴

本文选取2014-2018年成渝地区双城经济圈19个城市作为研究对象,研究成渝地区双城经济圈内各城市科技创新体系与经济高质量发展的耦合协调关系。各城市科技创新指标数据和经济高质量发展评价指标来源于《四川统计年鉴》和《重庆统计年鉴》。

3 实证分析

3.1 科技创新体系与经济高质量发展体系综合指数分析

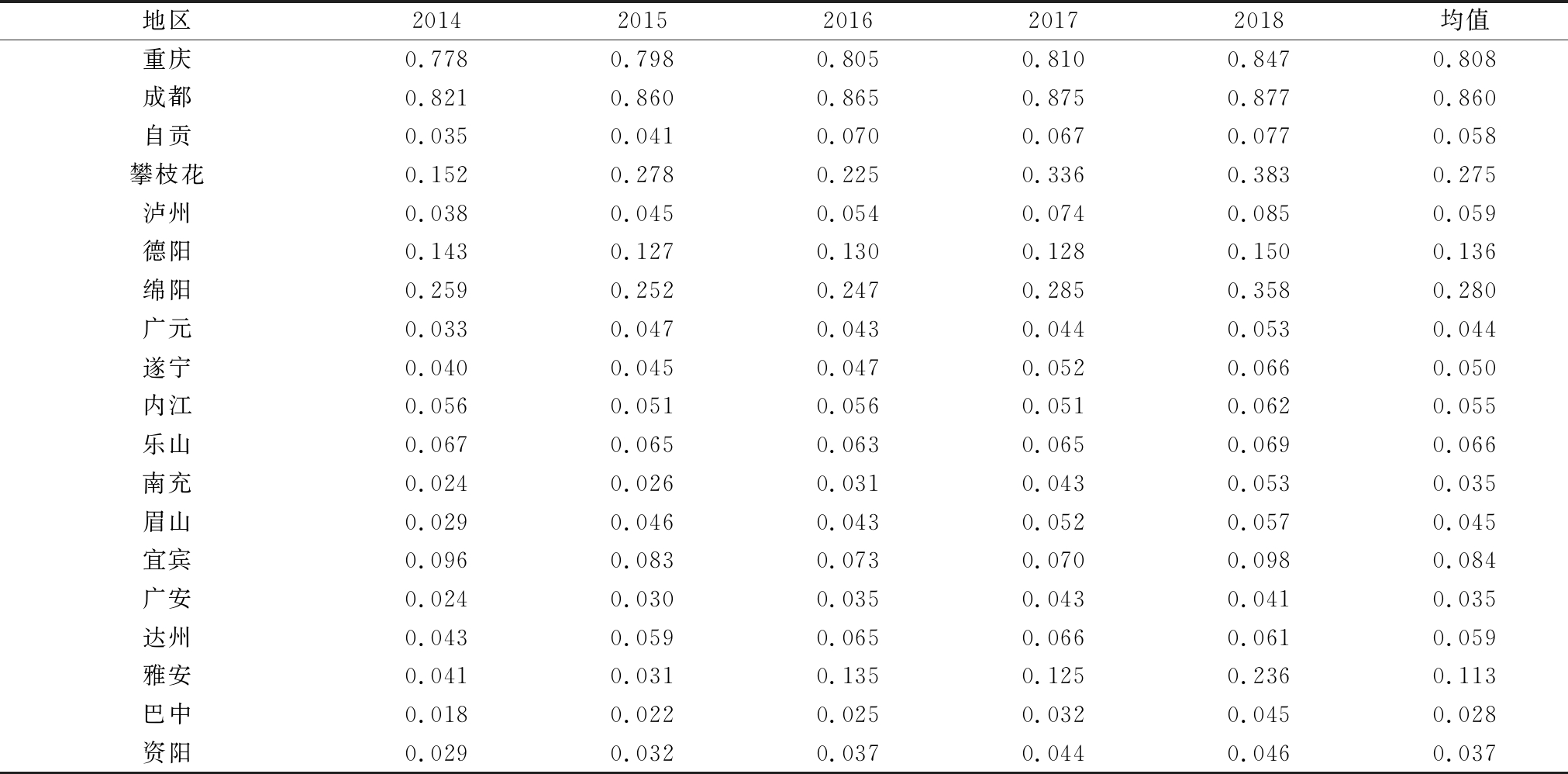

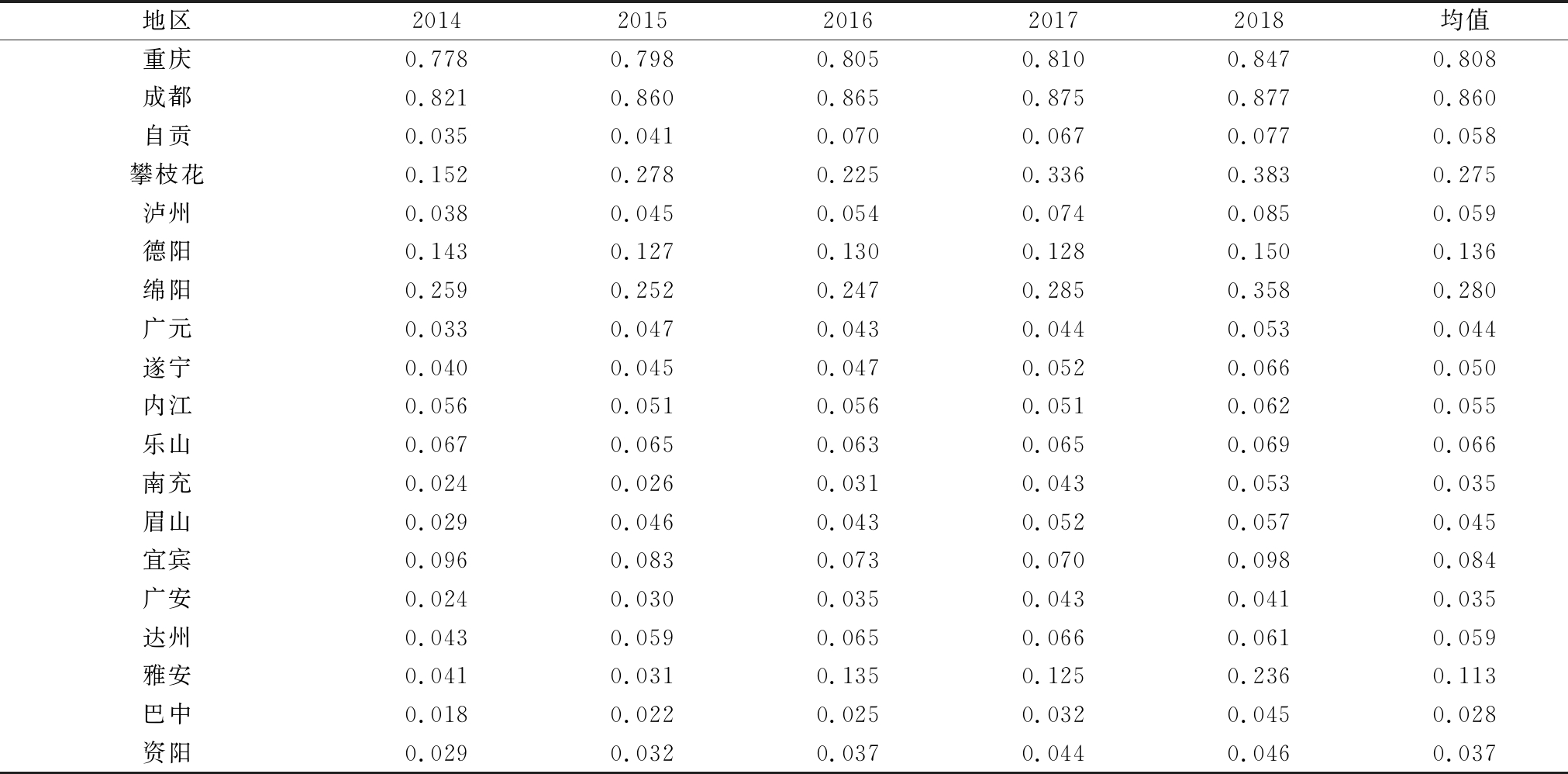

(1)科技创新体系。基于2014-2018年成渝地区双城经济圈各地市级创新发展体系面板数据,计算得到科技创新5个二级指标的权重分别为0.352、0.142、0.271、0.066、0.169。成渝地区双城经济圈各城市科技创新综合得分如表4所示。

表4 2014-2018年成渝地区双城经济圈各城市科技创新综合情况

地区20142015201620172018均值重庆0.7780.7980.8050.8100.8470.808成都0.8210.8600.8650.8750.8770.860自贡0.0350.0410.0700.0670.0770.058攀枝花0.1520.2780.2250.3360.3830.275泸州0.0380.0450.0540.0740.0850.059德阳0.1430.1270.1300.1280.1500.136绵阳0.2590.2520.2470.2850.3580.280广元0.0330.0470.0430.0440.0530.044遂宁0.0400.0450.0470.0520.0660.050内江0.0560.0510.0560.0510.0620.055乐山0.0670.0650.0630.0650.0690.066南充0.0240.0260.0310.0430.0530.035眉山0.0290.0460.0430.0520.0570.045宜宾0.0960.0830.0730.0700.0980.084广安0.0240.0300.0350.0430.0410.035达州0.0430.0590.0650.0660.0610.059雅安0.0410.0310.1350.1250.2360.113巴中0.0180.0220.0250.0320.0450.028资阳0.0290.0320.0370.0440.0460.037

表4中,2014-2018年成渝地区双城经济圈各地级市总体创新发展水平较为稳定,但地区间差异显著。成都与重庆二市高技术产业优势明显,创新资源集聚,主要集中于电子信息、生物医疗、数字经济、化工及新材料、物联网、先进制造业等领域。创新发展综合得分较高,从2014-2018年创新发展综合得分均值看,成都0.860略高于重庆的0.808,原因在于作为省会城市,成都创新环境优渥,创新人才富集,在科技成果产出及产品应用方面成效显著;而重庆作为西南地区最大内河港口枢纽,因其特殊地理位置,主导产业中高新技术产业特征最为显著,产业集群效应突显;从经济统计数据来看,地区间通信设施环境差异较小,主要问题是缺乏创新载体和创新研发平台,阻碍了川内大部分城市科研环境的改善。而成都在通信设施环境、创新载体和研发平台3个方面均较大幅度领先其它川内城市,也使得成都创新发展综合得分均高于川内各大城市。攀枝花、绵阳、德阳创新发展综合得分分别为0.275、0.280、0.136,低于成都和重庆两个重点区域,高于双城经济圈内其它城市,有望进一步发展;成渝地区双城经济圈内某些城市由于城市规模原因,客观上存在一个“断裂带”或“塌陷区”,如内江、自贡、遂宁、南充、广安等地[21]。自贡、广元、内江、乐山、南充、宜宾、达州、泸州、遂宁、眉山、广安、雅安、巴中、资阳等地区创新发展综合得分甚至低于0.1,科技创新水平较低。这可能是因为成都作为四川省内中心城市,通过虹吸效应,吸引周边节点城市稀缺创新资源提升自身创新能级和创新绩效,在这种竞争中周边城市处于劣势地位[22];其次,成都作为区域中心城市,其溢出效应发挥明显作用时,周边各城市间所表现出来的技术创新分工合作程度不高,导致创新发展水平低下。由此,圈内各大城市发展重点产业时,要注意新产品研发在区域内的互补性,通过成渝地区双城经济圈内城市间产业协同推动集约式发展[23]。

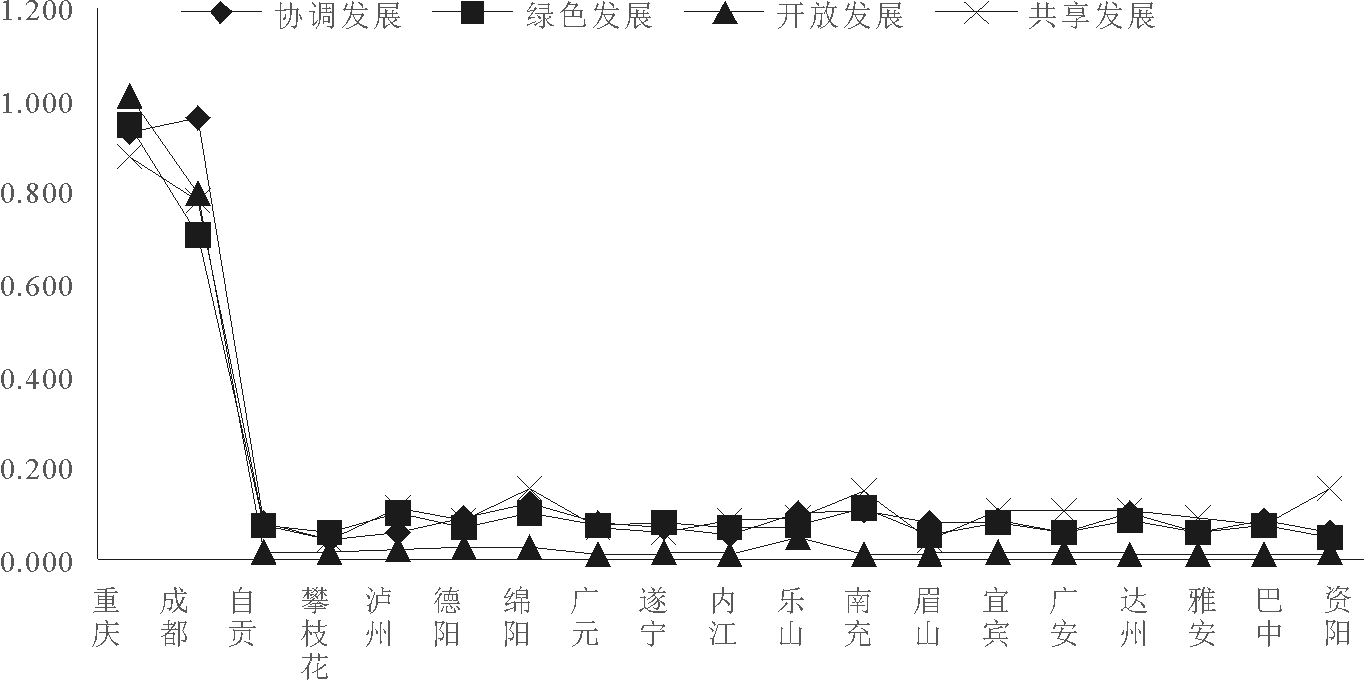

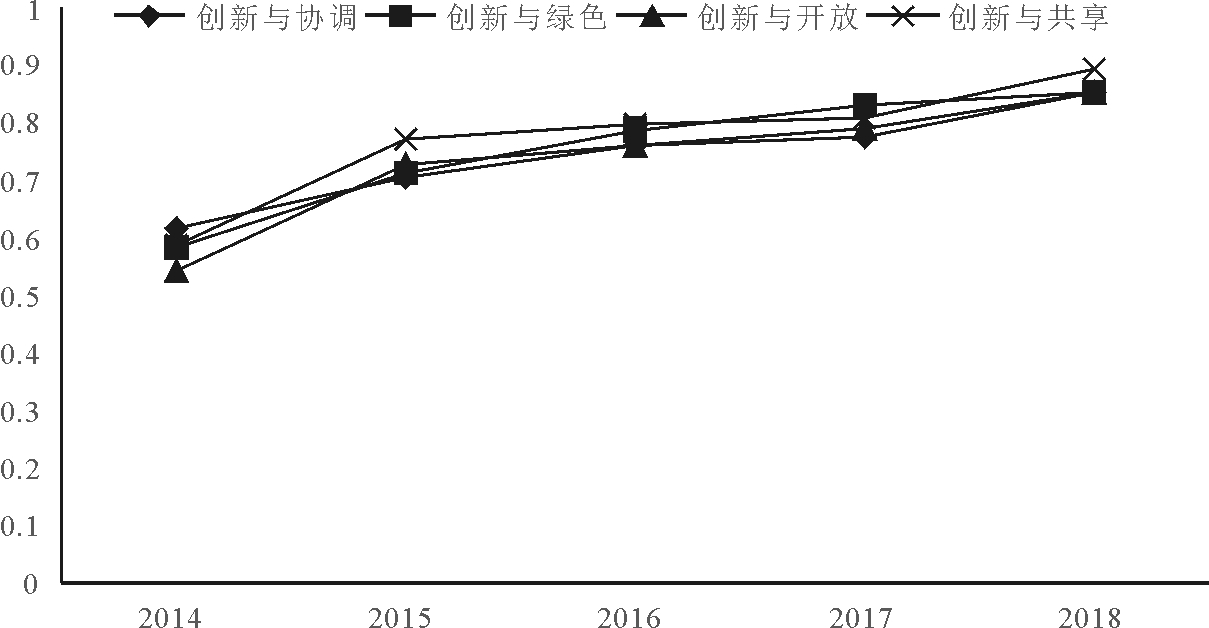

(2)经济高质量发展体系。基于经济高质量发展体系4个一级指标对应的2014-2018年面板数据,运用熵值法分别进行计算,得到经济高质量发展二级指标数据的综合得分。成渝地区双城经济圈各区域2014-2018年综合平均得分情况如图1所示。

由图1可见,重庆和成都在成渝地区双城经济圈中经济高质量发展综合得分远高于经济圈内其它城市。从协调发展方面来看,成都市和重庆市较为领先,原因在于两大中心城市占据经济基础和区位优势,协同发展程度均高于其它周边地区。同时,这两个城市第三产业增加值在国民经济总量中占比也存在相对优势。绿色发展方面,重庆领先于其它地区,主要体现在生活垃圾清运量、污水排放量、绿化覆盖面积等重要指标上,而成都的绿色发展水平紧追其后。其原因主要在于重庆地处长江上游,政府大力保护和修复长江上游重要生态屏障,高度重视其资源环境承载力和绿色经济发展效率。基于成渝地区双城经济圈未来发展目标导向,既需要协同推进各地绿色、共享发展,加强数据互联互通层面的合作,也需切实发挥顶层设计的支撑统领作用,落实推进具体项目合作[21]。在开放和共享发展方面,重庆比其它地区领先,主要是因为重庆占据独特的地理优势,对外贸易发展良好,不论在货物进出口还是外商投资、接待外国游客方面都优于其它地区。但圈内其它城市经济高质量发展体系处于失衡状态,相比成都和重庆发展严重失衡,成都和重庆作为中心城市对周边城市经济发展的辐射作用有待加强。川东北地区靠近重庆市,受到重庆地区的辐射较多,由此需进一步加强泸州、遂宁、内江、广安、达州、资阳等地与重庆的交通连接,以中心城市辐射作用带动周边城市经济高质量发展。黄承锋教授[17]曾强调,成渝地区双城经济圈建设应以交通基础设施建设作为开放发展突破口,通过积极建设经济圈各大重要主干通道,打通成、渝两个中心城市主干通道,同时,建设好中心与周边以及周边与周边相邻城市次级通道。其次,经济圈也需着力打通与圈外连接大通道,以满足成渝地区双城经济圈不断增长的内外经济开放需求。

3.2 灰色关联分析

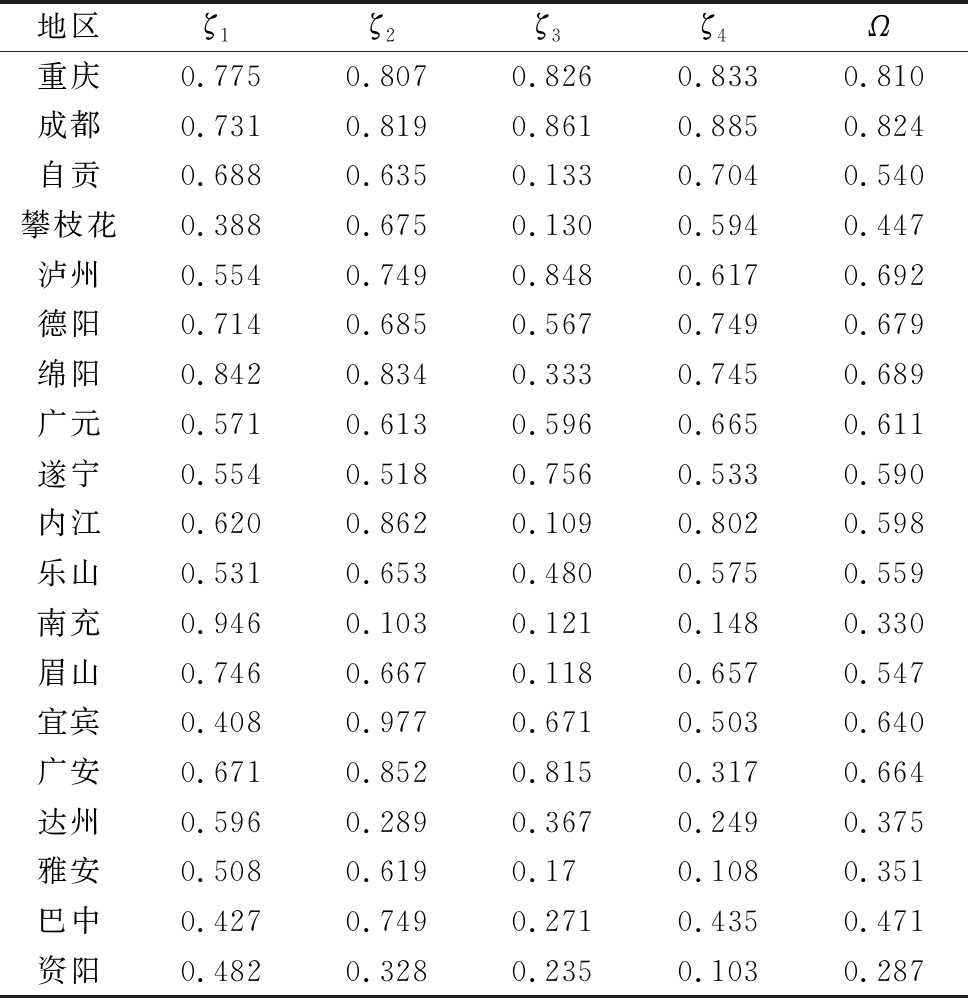

本文在科技创新体系和经济高质量发展体系的基础上进行综合指数分析,然后以综合得分为基数,分别计算创新发展体系与经济高质量发展体系(协调、绿色、开放、共享)的关联系数和关联序。由于数据较多,本文仅展示2014-2018年创新与经济高质量发展均值关联序情况,以及2018年成渝地区双城经济圈内各城市两大体系的灰色关联系数和关联序,如图2和表5所示。

如图2所示,从创新发展体系与经济高质量发展各子体系的关联序来看,创新发展与绿色发展的关联性很强,2014-2018年期间两大体系关联性越来越显著。这是由于在双循环战略不断深入实施背景下,绿色发展进入了一个前所未有的发展新阶段。受环保政策因素的积极影响,绿色发展不仅成为技术创新新目标,也成为各国科技竞争的关键要素[12]。再者,创新与协调、开放、共享的关联程度也处于稳步上升态势。创新与开放的关联度与其它3个方面相比,还有待进一步加强,成渝地区双城经济圈内四川省各城市应积极构建“四向拓展、全域开放”的区域协同创新体系。徐海鑫教授[18]指出,要以重庆两江新区、成都天府新区作为合作平台,利用先导区域带来的标杆影响力,合力打造成渝地区双城经济圈整体对外开放新格局。通过跨区域联动,一方面推动四川省各大城市对接先进生产力,用好圈内优势资源,拓宽发展空间,促进成渝地区双城经济圈各城市经济高质量发展;另一方面,通过与重庆构建利益共同体,也有助于其它地区与重庆加强优势互补,实现互利共赢。

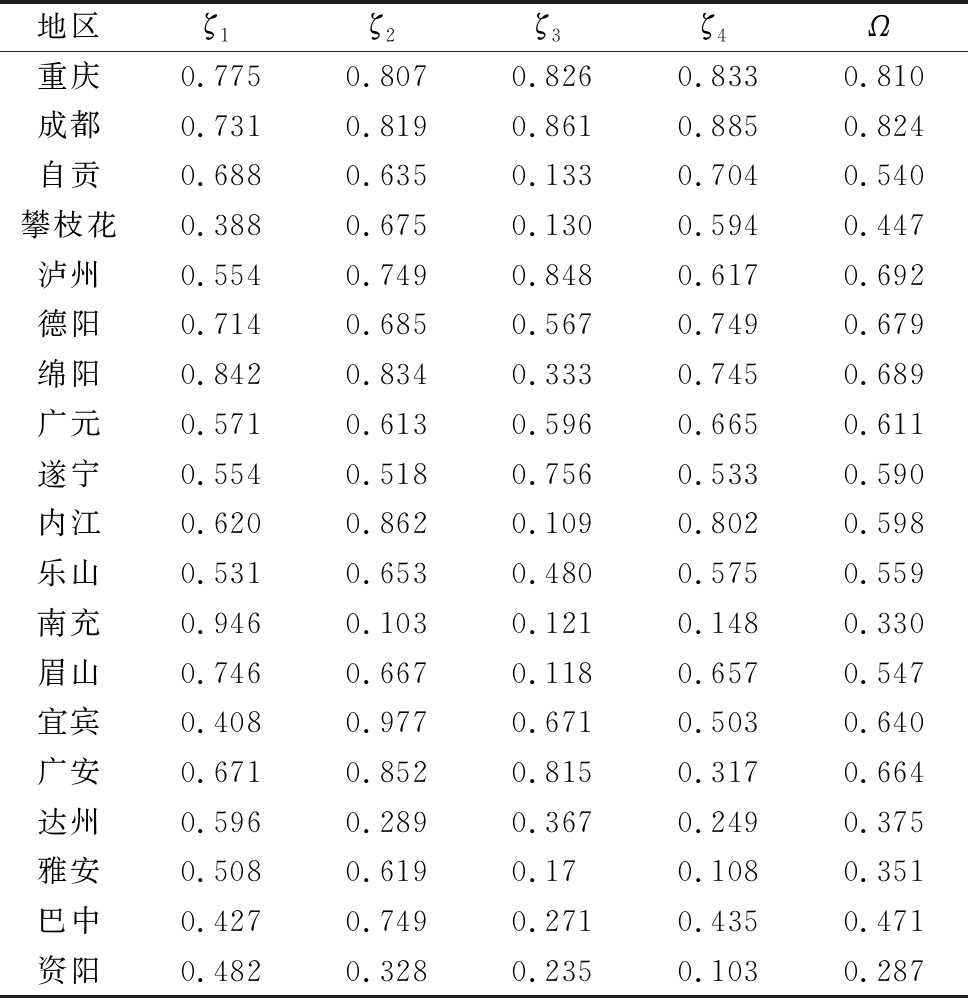

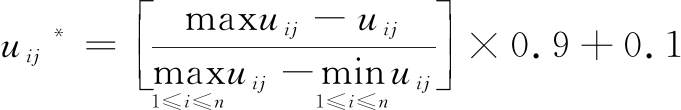

从表5可以看出,虽然大部分地区创新发展体系与经济高质量发展各子体系(协调、绿色、开放、共享)的关联系数均超过0.5,但成渝地区双城经济圈创新发展体系和经济高质量发展体系之间显著相关性并不强。

表5 2018年科技创新与经济高质量发展各体系关联系数及关联序

地区ζ1ζ2ζ3ζ4Ω重庆0.7750.8070.8260.8330.810成都0.7310.8190.8610.8850.824自贡0.6880.6350.1330.7040.540 攀枝花0.3880.6750.1300.5940.447 泸州0.5540.7490.8480.6170.692 德阳0.7140.6850.5670.7490.679 绵阳0.8420.8340.3330.7450.689 广元0.5710.6130.5960.6650.611 遂宁0.5540.5180.7560.533 0.590 内江0.6200.8620.1090.8020.598 乐山0.5310.6530.4800.5750.559 南充0.9460.1030.1210.1480.330 眉山0.7460.6670.1180.6570.547 宜宾0.4080.9770.6710.5030.640 广安0.6710.8520.8150.3170.664 达州0.5960.2890.3670.2490.375 雅安0.5080.6190.170.1080.351 巴中0.4270.7490.2710.4350.471 资阳0.4820.3280.2350.1030.287

注:ζ1表示科技创新&协调,ζ2表示科技创新&绿色,ζ3表示科技创新&开放,ζ4 科技创新&共享,Ω表示关联序

从成渝地区双城经济圈各地区关联序来看,重庆和成都创新发展与经济高质量发展的协调发展效率较高,其余周边地区的协调发展效率较低。一方面,由于协同发展会改变参与者在区域中的地位、权力和利益,再分配将使某些区域比其它区域获益更多,由此可能产生虹吸效应和排斥效应。而成渝地区双城经济圈基础条件较好,成渝地区双城经济圈的虹吸效应可能进一步加大,推动各类资源要素进一步向双核城市集聚[19],使得周边城市的资源要素减少,协调发展效率降低。另一方面,也是因为四川省其它城市地理位置、经济条件、制度优势及科技人才等受限,从而削弱了创新发展对经济高质量发展的影响,使得圈内其它地区创新发展与经济高质量发展的关联性相对较低。因此,解决成都与重庆之间的创新协同难题,需要通过“双核”技术创新合作、产业定位互补、科技政策兼容等手段,推动“双核”形成发展合力。其次,四川其它城市不仅应当依托“西部大开发”等战略,而且需要根据各城市自身资源优势,借鉴并学习其它重点城市科技创新技术,在区域产业协同、科技创新、城市治理、绿色环保等领域与重庆开展深度合作;处理好“双核”与经济圈其它城市的关系,核心城市专注于前沿知识技术的原始创新与转化应用,非核心城市专注于先进技术的引进与本土化创新,通过构建经济圈内各城市合理的创新分工体系实现创新收益最大化[20]。

3.3 耦合协调度分析

通过灰色关联分析得到2014-2018年创新发展体系与经济高质量发展各子体系(协调、绿色、开放、共享)的关联系数,将其作为基数,使用耦合协调度模型进一步挖掘两大体系的耦合协调关系,各地区2014-2018年关联系数与耦合协调程度见表6和图3。

表6 2014-2018年创新发展体系与经济高质量发展体系耦合协调度

地区20142015201620172018均值耦合协调程度重庆0.7420.7930.8040.8320.8680.808 0良好协调成都0.7170.7570.8180.8640.9030.812 0良好协调自贡0.6090.5490.4240.7510.6170.590 0勉强协调攀枝花0.4910.6450.4140.6300.5050.537 0勉强协调泸州0.5150.5880.5920.5020.5130.542 0勉强协调德阳0.5580.5090.4890.5420.6230.544 2勉强协调绵阳0.6240.6290.6380.6310.6150.627 4初级协调广元0.5030.4120.5280.4510.5580.490 4濒临失调遂宁0.3970.5150.5180.6080.5450.516 6勉强协调内江0.3200.4450.5100.5430.6540.494 4濒临失调乐山0.3400.4620.4440.5310.5700.469 4濒临失调南充0.4000.4310.5500.5670.5250.494 6濒临失调眉山0.4130.4480.4460.4220.5610.458 0濒临失调宜宾0.4640.4080.5210.4120.5260.466 2濒临失调广安0.5300.4280.4240.5250.5370.488 8濒临失调达州0.4340.5090.4970.5030.5280.494 2濒临失调雅安0.2910.4140.4330.5040.5350.435 4濒临失调巴中0.3450.4770.4310.5200.5360.461 8濒临失调资阳0.3590.4590.5300.5400.5400.485 6濒临失调

从表6和图3可以看出,成渝地区双城经济圈科技创新与经济高质量发展的耦合协调度从濒临失调类型往良好协调类型逐年上升,2014-2015年重庆耦合协调度高于成都,均为良好协调,主要是因为作为直辖市,重庆更具区位优势,产业集中度较高[21]。“一带一路”倡议的提出,使得重庆城市发展政策支持力度进一步加大,投资拉动和出口优势明显,汽车及电子制造等支柱产业的发展速度相对快于科技创新整体增长速度。而成都2014-2015年由于科技创新产业化发展具有时滞性,导致耦合协调度较重庆低,但成都高校众多,创新型企业云集,为科技创新提供人才、资金以及技术支持,经济发展前景较好,科技创新潜力无限。2016-2018年成都耦合协调水平超过重庆,而重庆的耦合协调度高于成渝双经济圈其余地区,这是由于成都是成渝地区双城经济圈经济金融最发达的地区,为科技创新提供了优质土壤,同时注重科技创新能力提升,科技创新与经济高质量发展的耦合度比较高。成渝地区双城经济圈内其它地区整体经济发展水平较落后,耦合协调度均低于0.7,处于濒临失调和勉强协调水平。经济高质量发展滞后主要是科技创新滞后引起的。构建多层次区域科技与经济协调发展新格局,需围绕“双城引领”、“中部崛起”与“次区域合作”展开,在经济圈内部整体合作框架下,市级与县级区域更应加强次区域经济合作,在该方面,澜湄国际次区域合作提供了发展典范。而对于四川、重庆省际边界区域,也可通过建设次区域合作区,促进整体协调发展[17]。

4 结论及建议

4.1 研究结论

本文基于四川统计年鉴、重庆统计年鉴等权威数据库,运用熵值法对科技创新情况和经济高质量发展情况分别进行测度。然后利用灰色关联分析和耦合协调模型考察成渝地区双城经济圈科技创新与经济高质量发展的耦合协调关系。研究发现,成渝地区双城经济圈区域耦合协调度整体处于濒临失调状态,并且在时间和空间维度上各有不同特征:①从时间维度来看,科技创新和经济高质量发展关系联系紧密,两者耦合协调度逐渐上升,这表明科技创新对于经济高质量发展具有正向促进作用。同时,二者耦合协调发展程度还有待进一步提升;②从空间维度来看,成渝地区双城经济圈科技创新和经济高质量发展耦合协调度在各城市间差距较明显。成都的协调度略高于重庆,而重庆的协调度明显高于其它地区,成都与重庆两系统之间的协调度较好,而其它地区相对较差,三者之间存在不平衡、不协调的现象。

4.2 政策建议

(1)提高科技创新要素投入,加快创新驱动发展。研究结果显示,科技创新要素在圈内各城市间分布不均衡,为此,应转变经济发展方式,强化创新与经济高质量发展之间的关系,大力构建科技创新与经济高质量发展耦合协调发展的良好运行机制。从创新投入源头入手落实科技创新工作,提高创新水平,包括增加各地区教育费用、人才培养费用、研究经费等要素投入,为科技创新打下良好基础,促进区域经济高质量发展虹吸效应的发挥,吸引周边城市资金、技术及人才聚集,为更高水平的科技创新打下基础。另一方面,科技创新有利于产业调整与升级,有利于形成新经济、新业态、新模式,为经济高质量增长和可持续发展提供持久动力。

(2)优化区域产业结构,加快科技成果转化。调整科技创新投入和产出结构,优化产业结构,将科技创新重点引导到已完成产业升级和有利于提高经济发展质量的产业上。大力发展高技术产业,支持资源要素向科学技术创新领域汇聚,鼓励增加高新技术企业之间的合作交流,打破地区间人才壁垒,优化校企合作平台,推动企业和高校之间的合作,加大科技研发补贴,加快创新成果转化,提高市场流通效率。合理规划产业结构,形成良性互动、有效协同,实现科技资源优化配置。

(3)牢固把握耦合发展本质,推动区域协调发展。紧密依靠科技进步,促进经济高质量发展,尤其是通过优先支持高新技术产业发展,统筹规划,着力形成现代产业体系,提高经济高质量发展整体效益。借助“一带一路”、“长江经济带”统筹发展、“双循环”等,着力构建成渝地区双城经济圈,形成新型的区域间竞争和合作关系,构建交流开放平台、渠道和协调机制,促进区域协调发展,实现经济长足发展与技术创新环境持续优化。

(4)建立全方位经济评察机制,有力督促政府部门工作。依靠多层次、多维度的评价机制,推动经济健康发展。成渝地区双城经济圈虽然依靠劳动力和自然资源取得了一定发展成就,但在可持续性方面缺乏长久考虑,应以科技创新促进经济高质量发展,同时,也应该考虑将绿色持续发展衡量指标纳入项目考核目标,推动企业开展绿色创造、研发、生产等活动,从而提高科技创新与经济高质量发展的耦合协调水平。

5 研究局限与展望

本研究综合考虑数据科学性与可得性,结合专家学者最新研究成果,抽取5个测度科技创新的关键指标,并从协调、绿色、开放、共享4个方面选取14个测度经济高质量发展的二级指标,运用熵值法对科技创新与经济高质量发展进行度量,并从灰色关联分析与耦合协调度分析两个维度,考察成渝地区双城经济圈科技创新与经济高质量发展的耦合协调关系,研究思路及结论符合客观发展实际。但仍存在如下不足:①区域协同发展问题不单纯是一个经济问题,还涉及政治、社会、文化等多个方面,仅利用经济学理论及耦合协调模型等研究方法分析、解释科技创新与经济高质量发展之间的关系,虽在一定程度上反映了二者的区域关联,但也缺乏对区域协同发展的全貌刻画;②当前实证研究虽然有利于从微观视角描述成渝地区双城经济圈协同发展现状及问题,但未能从产业等中观角度解释成渝地区双城经济圈协同发展原因及动力机制等。

综上所述,未来研究可以综合运用跨学科理论和研究方法,基于产业分工协同等多元视角,综合分析成渝地区双城经济圈科技创新与经济高质量发展的耦合协调度问题, 从而提出有利于成渝地区双城经济圈高质量发展的有效建议,促进我国经济“第四极”跨越式发展。

参考文献:

[1] 人民日报编辑部. 习近平主持召开中央财经委员会第六次会议强调抓好黄河流域生态保护和高质量发展大力推动成渝地区双城经济圈建设[N]. 人民日报,2020-01-04.

[2] TER WALJ. The dynamics of the inventor network in German biotechnology: geographic proximity versus triadic closure[J]. Journal of Economic Geography, 2013, 33(2):1-32.

[3] RON BOSCHMA. Proximity and innovation: a critical assessment[J]. Regional Studies, 2005,39(1):61-74.

[4] 常雪梅,吕腾龙.习近平在经济社会领域专家座谈会上的讲话[N]. 人民日报,2020-08-25.

[5] 何雄伟.“双循环”新发展格局背景下我国科技创新的战略选择[J].企业经济,2020,39(11):140-146

[6] 沈坤荣,赵倩.以双循环新发展格局推动“十四五”时期经济高质量发展[J].经济纵横,2020(10):18-25.

[7] 欧进锋,许抄军,刘雨骐.基于“五大发展理念”的经济高质量发展水平测度——广东省21个地级市的实证分析[J].经济地理,2020,40(6):77-86.

[8] 徐银良,王慧艳.基于“五大发展理念”的区域高质量发展指标体系构建与实证[J].统计与决策,2020,36(14):98-102.

[9] 王蔷,丁延武,郭晓鸣.我国县域经济高质量发展的指标体系构建[J/OL].软科学:1-9[2020-11-10]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/51.1268.G3.20201021.1900.008.html.

[10] 王慧艳,李新运,徐银良.科技创新驱动我国经济高质量发展绩效评价及影响因素研究[J].经济学家,2019(11):64-74.

[11] 李华军.区域创新驱动与经济高质量发展的关系及协同效应——以广东省为例[J].科技管理研究,2020,40(15):104-111.

[12] 魏巍,符洋,杨彩凤.科技创新与经济高质量发展测度研究——基于耦合协调度模型[J].中国科技论坛,2020(10):76-83.

[13] 钟海燕,冷玉婷.基于知识图谱的成渝地区双城经济圈研究综述[J].重庆大学学报(社会科学版),2020,26(4):13-26.

[14] 周德田,冯超彩.科技金融与经济高质量发展的耦合互动关系——基于耦合度与PVAR模型的实证分析[J].技术经济,2020,39(5):107-115,141.

[15] 张芷若,谷国锋.科技金融与科技创新耦合协调度的空间格局分析[J].经济地理,2019,39(4):50-58.

[16] 华坚,胡金昕.中国区域科技创新与经济高质量发展耦合关系评价[J].科技进步与对策,2019,36(8):19-27.

[17] 杨继瑞,杜思远,冯一桃.成渝地区双城经济圈建设的战略定位与推进策略——“首届成渝地区双城经济圈发展论坛”会议综述[J].西部论坛,2020,30(6):62-70.

[18] 黄兴国,彭伟辉,何寻.成渝地区双城经济圈技术创新网络演化与影响机制研究[J].经济体制改革,2020(4):50-57.

[19] 王崇举.对成渝经济区产业协同的思考[J].西部论坛,2008(2):1-5.

[20] 秦鹏,刘焕.成渝地区双城经济圈协同发展的理论逻辑与路径探索——基于功能主义理论的视角[J/OL].重庆大学学报(社会科学版):1-11[2021-01-06]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/50.1023.C.20201029.0859.002.html.

[21] 刘世庆.成渝经济区建设研究——川渝毗邻地区的发展差距与合作策略[J].经济体制改革,2008(1):137-141.

(责任编辑:万贤贤)

![]()