0 引言

创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。十八大报告指出,科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置。城市既是经济、文化以及各类创新要素的集合体,也承担着推动创新发展的使命,同时受益于科学技术进步与创新环境改善。自2008年以来,我国先后批复深圳、北京、上海等78个创新型城市试点。新时代科技浪潮中,创新型城市试点作为一项推进国家创新能力提升、探索城市发展模式的政策,在创新体系建设中显示出其独特的功能及影响力。既有研究对创新型城市试点进行探讨,部分学者分析创新型城市试点政策对城市创新水平或创新能力方面的影响,也有学者从影响机制入手,剖析其对创新绩效的作用机制[1]。整体而言,创新型城市试点政策效应评估研究有待深入。

科技人才集聚既是入选创新型城市试点的关键指标,也是区域创新进步的重要追求。近年来,城市人才“争夺”愈加激烈,凸显出科技人才对于城市发展的重要性。在中美贸易摩擦背景下,我国整体科技创新水平亟待提升,由此进一步促进各地出台科技人才扶持与吸引政策。例如,2016年科技部印发建设创新型城市工作指引;2019年,国家财政科学技术支出突破1万亿元;2020年,上海有条件放开高校毕业生落户政策等。创新型城市试点是构建国家发展创新体系、培育创新动能的重要战略政策,对其溢出效应尤其是科技创新人才集聚效应进行研究具有现实意义,可为合理扩大政策试点提供思路。

新时代背景下,创新型城市试点能否提升城市科技人才集聚水平?其效应差异与作用机制如何体现?如何结合试点政策与其它人才政策吸引科技人才集聚?上述问题对于优化试点政策、提升城市人才竞争力及国家整体科技创新水平具有重要意义。本文基于全国240个城市数据,通过实证分析回答以上问题,以期为优化科技人才吸引体系提出政策启示与建议。

1 文献综述与机制假设

政府行为与城市发展紧密相连,但对于究竟是带来“成本”还是“收益”存在一定争议。一种观点认为,政府行为将对经济发展产生影响,不服从市场规则的政府行为可能导致资源错配[2]。政府实施的不可持续政策是危及城市目标、带来脆弱性的重要因素[3];另一种观点认为,政府政策创新能够有效降低城市发展成本[4]。交易成本理论认为,合理的制度安排能降低互动中的交易成本并促进城市发展,即有效的政府行为能够通过自上而下的政策等影响城市要素,进而形成溢出效应。

1.1 创新型城市试点与人才集聚水平

政策试点是我国政策制定过程中颇具特色的模式,自创新型城市试点开展以来,学界进行了大量研究。从实践来看,2008年深圳成为我国首个创新型城市试点,2010年国家科技部印发《关于进一步推进创新型城市试点工作的指导意见》并提出相关评价指标,为试点筛选与评估提供标准和参考。截至2018年,共78个城市进入创新型城市试点行列。学界对于创新型城市的研究视角可分为理论—内涵、模式—经验以及指标—评估3个角度。理论—内涵方面,有学者认为,创新型城市是一种以创新为主导战略的城市发展模式,需通过完善创新系统驱动城市发展[5]。技术创新与制度创新是创新型城市研究的两种理论脉络,而创新型城市研究是国家创新及区域创新层面的继承与延伸[6]。模式—经验方面,聚焦于国内与国际比较案例分析,归纳主导产业、政府驱动及政策目标等视角下创新型城市模式,并提出创新型城市建设要素组合与侧重点[7]。指标—评估方面,虽未形成一致观点,但多数学者借鉴国外指标并结合国内实际,通过量化分析路径探讨创新型城市评价指标构建。其中,以创新能力、创新资源、创新过程等维度为切入点,对照国内典型城市案例进行分析,有学者在研究中构建了较为完善的城市创新水平评估指标[8]。

创新型城市试点是中国政府创新治理实践模式。通过影响城市制度供给、资金支持、文化建设、基础资源等方面,创新型城市试点可以为城市治理与建设创造条件[9]。目前,现有创新型城市试点政策效应研究大多集中于创新结果,如创新绩效、创新能力、创新水平[10-11],较少涉及创新型城市试点政策对人才集聚水平的影响。无论是国家之间还是特定地区或城市之间,人才在地理上的分布都是不均衡的,而城市在吸引、动员和组织经济活动的人力资本方面具有重要作用[12]。在科技人才流动与分布影响因素的研究中,有学者注意到创新型城市与区域内创新主体的关联,如创新型城市将吸引创新人才作为重要目标,而实际上创新型城市的确具备这一能力[13]。同时,创新型城市以各种政策吸引人才,作为一种城市品牌,其本身具有的创新潜质是吸引人才集聚的重要因素[14]。基于此,本文提出以下假设:

H1:创新型城市试点对城市科技人才集聚水平提升具有正向作用。

1.2 政策效应异质性

政策预期与政策实际效果之间的差异难以避免,在时间序列上,政策效应存在波动的可能性。既有研究提出政策递减效应,即政策从制定、执行到最终落实的周期中存在走样、变通等问题,导致政策效力逐渐减弱[15]。因此,政策评估不仅应关注短期效应,更需关注长期效应[16]。创新型城市试点政策效果受多重因素影响。理论上,试点政策的确立能够有效激励当地政府部门出台相应办法,这种先行效应能够有效区分试点城市与非试点城市的人才集聚水平。在现实背景下,随时间推移,经济发展与人口结构变化等使得非试点城市也意识到人才对于城市创新发展的关键作用,人才政策对创新型城市试点的人才集聚效应产生挤出作用。由此,本文提出以下假设:

H2:创新型城市试点对城市科技人才集聚水平的提升效益呈现时间异质性。

创新型城市政策影响试点城市各类要素及不同领域发展水平。例如,创新型城市建设政策既能通过强化试点城市企业创新能力推动产业结构升级[17],也能通过提升企业集聚度积极促进辖区内企业创新活动[18]。更重要的是,创新型城市对区域经济增长具有溢出效应[19-20]。经济视角下,人才集聚受区域经济发展水平的影响,地区经济发展水平可通过影响人们的预期收入引导科技人才流动,以此增强区域科技型人才吸引力, 形成科技型人才聚集高地[21]。制度视角下,政府通过政策引导、制度供给,调控科技人才流向、流速,完善人才聚集制度环境[22]。创新型城市在财政税收方面向创新倾斜,在政策上给予科技人才更大的鼓励与支持,推动科技创新,进而吸引人才集聚。

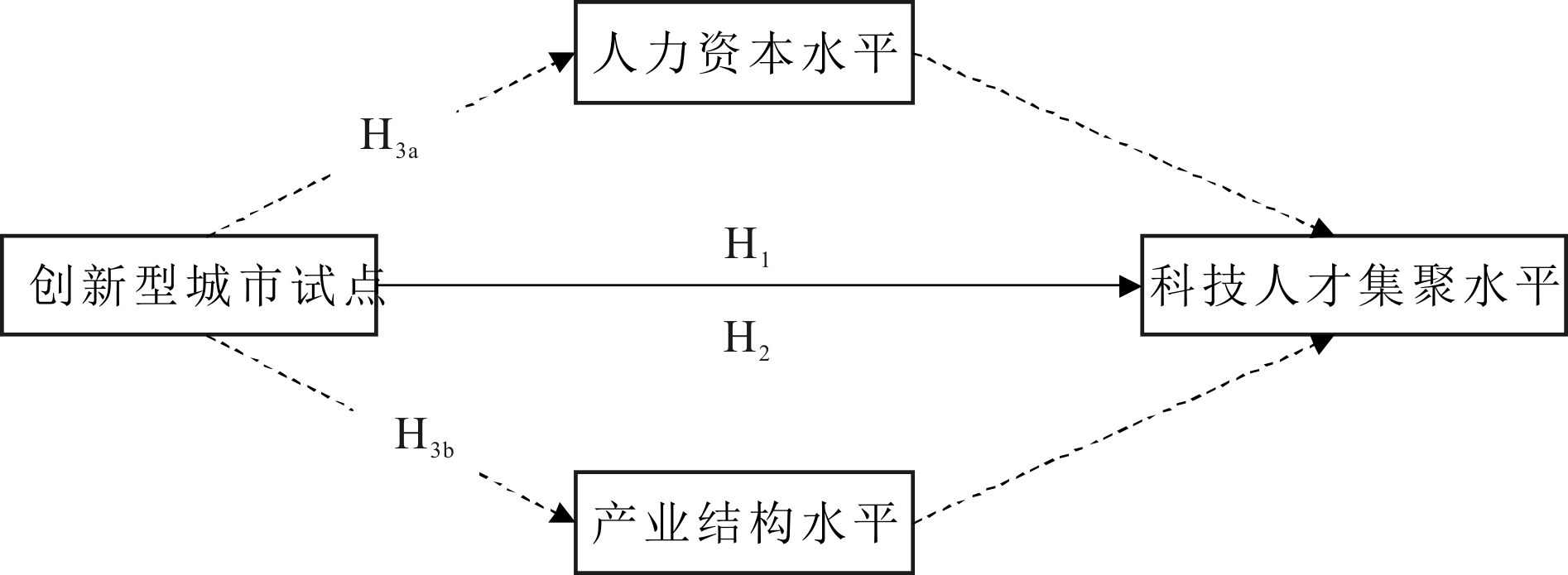

创新型城市试点影响科技人才集聚水平的路径体现为人力资本水平与产业结构水平。高等院校既是推进协同创新的重要力量[23],也是影响国家或地区人才分布的最重要因素[24]。创新型城市需要创新型大学提供人才载体及智力供给,形成知识、科技、人才支撑。充裕的高等教育人才不仅是城市科技人才的储备力量,也是反映区域教育水平的重要因素。高校、产业结构变化、调整与科技人才培养结构密切相关[25]。因此,本文提出以下假设:

H3:创新型城市试点通过经济社会环境影响科技人才集聚水平。

H3a:创新型城市试点通过作用于人力资本水平影响科技人才集聚水平;

H3b:创新型城市试点通过作用于产业结构水平影响科技人才集聚水平。

2 研究设计

2.1 研究方法与模型设定

(1)基准模型。以往研究大多使用截面数据或线性回归方法,难以避免内生性问题。本文借鉴实验研究思路,将创新型城市试点视为一项准自然实验,即以试点城市作为实验组,以非试点城市作为对照组。在现实中,试点并不集中在同一年份出现,即研究对象是否接受政策干预在时间上存在差异性。因此,为得到该项政策的净效应,利用连续双重差分方法对数据进行分析。为减少样本选择偏差,选择适当的协变量并通过倾向值匹配方法对实验组城市与对照组城市进行匹配,由此对连续双重差分结果进行再检验,本文基准模型如下:

aggit=α0+β1period_treatit+Controlsit+μit+λit+εit

(1)

其中,i表示城市,t表示年份,aggit代表城市科技人才集聚水平,period_treat代表获批创新城市试点的虚拟变量,城市在成为试点后取值1,其余年份为0,Controls代表一系列控制变量,μ和λ分别为城市固定效应及年份固定效应,ε为随机误差。

(2)平行趋势模型。使用双重差分方法的前提是两个组别在趋势上具有可比性,即在试点之前,实验组城市与对照组城市的科技人才集聚水平存在共同发展趋势,由此将对照组的表现作为实验组的反事实进行比较。因此,参考Beck (2010)和曾婧婧(2020)的研究成果,设定以下平行趋势检验模型:

aggit=α0+β1period_treati,t-4+β2period_treati,t-3+…+β10periodtreati,t+6+Controlsit+μit+λit+εit

(2)

式中,period_treat依旧作为虚拟变量,本文选取试点前4年及试点后6年进行检验,t-4为试点前4年,以此类推,t+6为试点后6年。根据平行趋势检验原理,本文基于估计系数β得到试点前后科技人才集聚水平的平行趋势,如果试点前其趋势具有共同性,则说明两个组别间具有反事实关系,可进行双重差分。

(3)倾向得分匹配模型。实证研究中,容易出现因混淆变量存在而导致样本选择偏差的情况。本文采取两个组别间的可比较性检验,在保证可比性的基础上,使用双重差分方法使结果更具稳健性。学界大多以匹配方法处理准自然实验中的可比性问题,例如倾向值匹配(PSM)。倾向值匹配的基本逻辑是选取匹配变量,据此将受自变量影响的个体与未受影响的个体进行配对,保证匹配后个体的倾向值相等或者近似[26]。本文中,成为创新型城市试点的倾向得分模型如下:

P=Pr{period_treat=1}={φXit}

(3)

其中,Xit 表示第i个城市第t年的匹配变量,匹配变量即为成为创新型城市试点的影响因素,{φXit}为其线性函数。由倾向得分计算可为试点城市寻找到更为匹配的非试点城市样本,此后继续采用连续双重差分方法进行估计,从而降低样本选择偏误。

2.2 数据来源与变量描述

(1)数据来源。我国创新型城市试点始于2008年,后陆续设立多批创新型城市试点。考虑到政策效应短期内未形成,故仅对前5批试点城市进行研究。具体试点城市选取标准如下:前5批入选创新型城市试点;2003—2018年未发生重大行政区划、级别等城市特征变化;相关变量数据可在EPS数据库、《中国城市统计年鉴》以及政府网站上收集。由此,将59个试点城市纳入实验组,将181个非试点城市纳入对照组。本文对数据进行以下处理:首先,将16年截面数据合并为多期面板数据;其次,根据研究使用的解释变量、被解释变量及控制变量,保留16年间均出现的城市及其数据,剔除不完整年份的城市数据;最后,使用线性插值法对被保留城市数据的缺失值进行估计与补充。由此,得到16年间240个城市面板数据。

(2)变量描述。被解释变量为城市科技人才集聚水平。既有研究对于科技人才集聚水平的衡量标准如下:其一,与学历水平挂钩,有学者将就业人员中本科及以上学历人员所占比例定义为科技人才含量,以此作为衡量科技人才集聚水平的代表性指标[27];其二,基于区位熵理论,以地区科技人才集聚程度与全国科技人才水平之比衡量整体集聚水平[28];其三,直接以区域内科技人才占人口总数的比重表示对科技人才的吸引程度[29]。本文选取城市中科学技术从业人员与地区总人口数之比作为科技人才集聚水平衡量指标。

解释变量是成为创新型城市试点与否的分组虚拟变量(treatit)、时间虚拟变量(periodit)以及二者交互项(period_treat)。在分组虚拟变量中,对成为创新型城市试点的城市统一赋值为1,其余为0。由于出现多批次不同年份设立创新型城市试点的情况,因而在时间虚拟变量中,对城市成为试点当年及之后的年份赋值为1,其余为0。交互项表示某城市在组别及时间上是否成为创新型城市试点,同样可区分为0-1变量,以此作为本文主要解释变量。

控制变量为人均国内生产总值、人均科技财政支出、人均教育财政支出、固定投资水平及对外开放水平。Golicic等[30]认为,地区经济发展水平是创新型人才集聚的主要影响因素。还有学者认为,公共服务水平、开放性与包容性显著影响人才区域流动和集聚[31]。政府财政投入对于人才集聚的表征为政策环境优劣,同时教育水平对人才集聚也具有一定影响[32]。人均财政支出体现了城市政府对科技创新与人才教育的重视程度,对外开放水平则说明一个城市的包容程度。

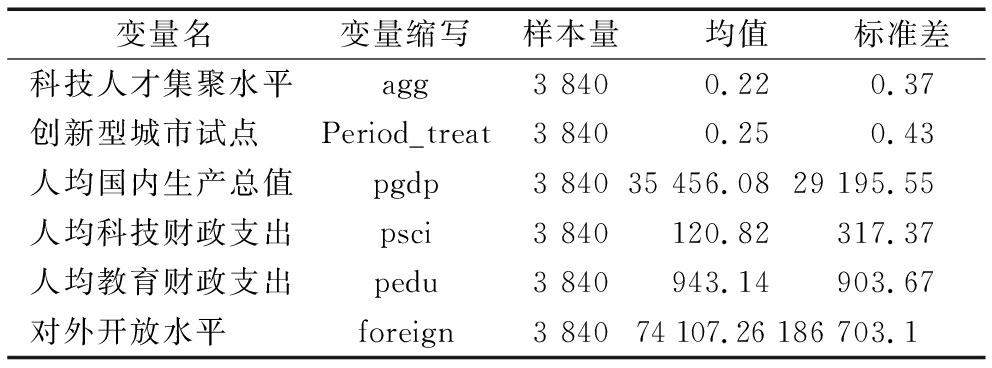

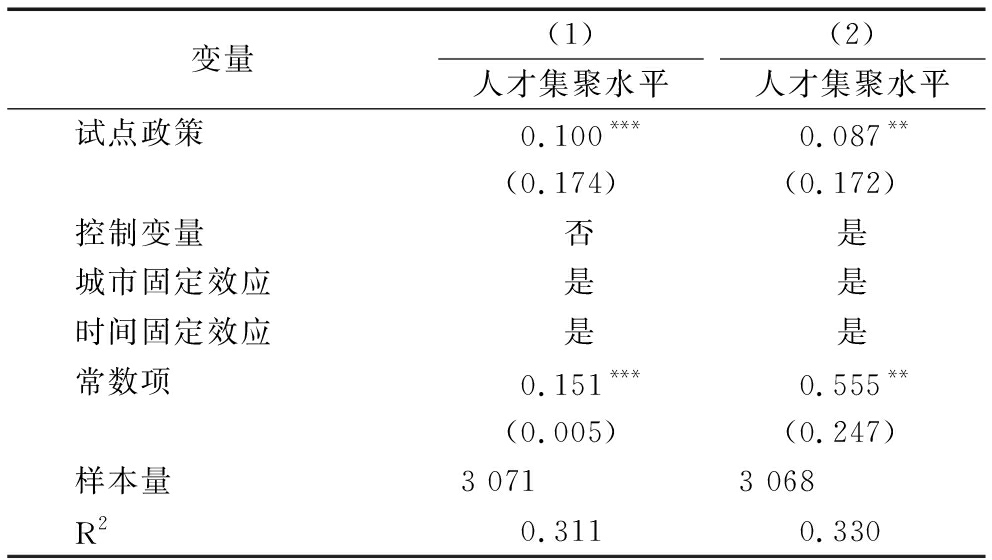

表1为各变量及指标描述性统计分析结果。本文共计3 840个样本量,就科技人才集聚水平而言,最大值与最小值相差极大,说明不同城市间科技人才吸引力与科技人才拥有量具有明显的不平衡性,探究创新型城市试点政策是否是其中的原因为本文主要研究目的。在创新型城市试点这一虚拟变量上,试点城市年份占比为11%,因而可从非试点城市中选取具有可比性的样本进行匹配,并估计组间科技人才集聚水平差异性,进一步检验结果的稳健性。就其余控制变量而言,标准差较大说明离散程度较高,城市间水平差异较大。

表1 变量描述性统计结果

变量名变量缩写样本量均值标准差科技人才集聚水平agg3 8400.220.37创新型城市试点Period_treat3 8400.250.43人均国内生产总值pgdp3 84035 456.0829 195.55人均科技财政支出psci3 840120.82317.37人均教育财政支出pedu3 840943.14903.67对外开放水平foreign3 84074 107.26186 703.1

3 实证结果分析

3.1 连续双重差分模型适用性检验

使用连续双重差分方法的重要前提为研究对象在政策发生前具有变化趋势的一致性,即在创新型城市试点设立前,各城市之间的科技人才集聚水平发展趋势是一致的。因此,本文首先基于模型(2)进行平行趋势检验以验证连续双重差分方法的适用性。

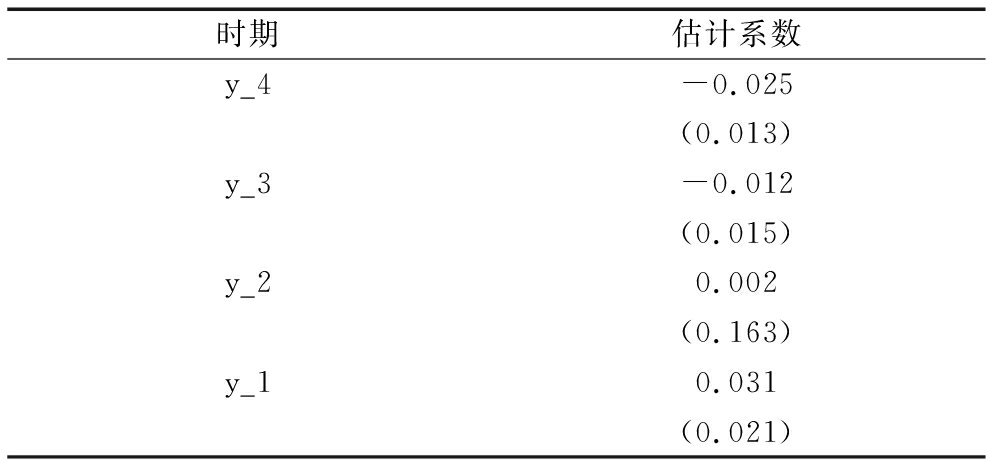

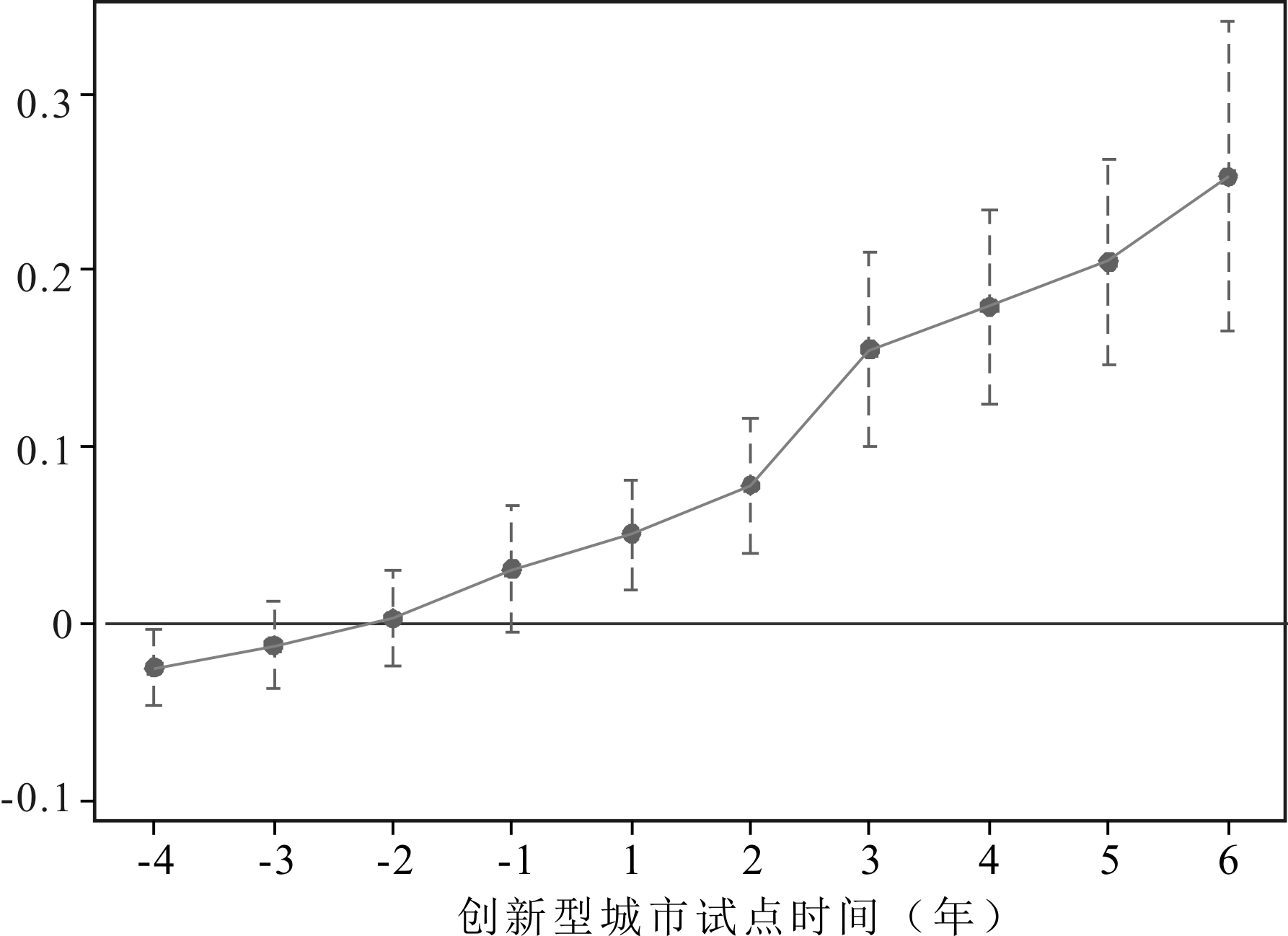

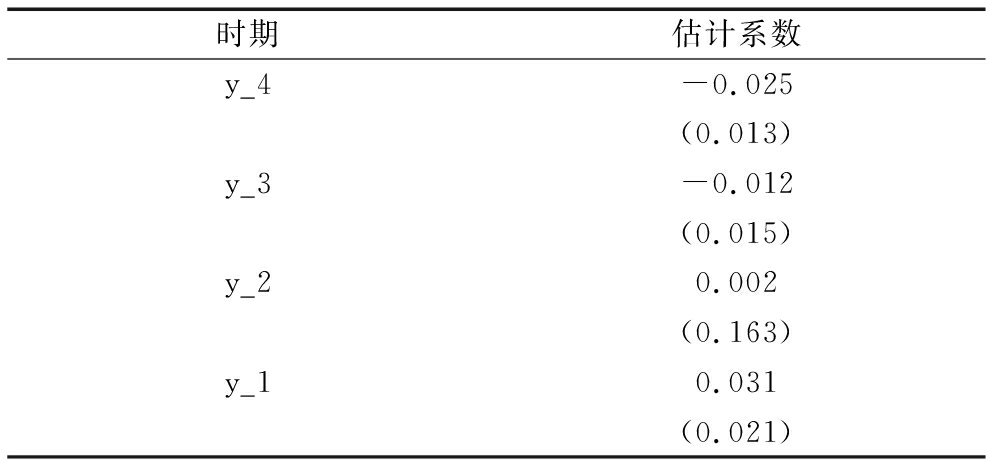

在检验过程中,选取创新型城市试点设立发生的前4年(以y_j表示)及后6年(以yj表示)作为考察周期。由于试点设立时间存在差异,城市之间考察周期也不同,为避免多重共线性问题,本研究对回归模型进行如下处理:使用缩尾处理解决样本稀疏问题;将基期即试点城市设立当年数据剔除。表2为估计系数,创新型城市试点设立前4年,估计系数在统计上均不显著,说明包括实验组和对照组在内的城市间科技人才集聚水平发展趋势不存在显著差异,即满足共同趋势条件。图2再次验证其共同趋势假设,因而可使用连续双重差分方法对创新型城市试点政策与城市科技人才集聚水平关系进行估计。

表2 平行趋势检验回归结果

时期估计系数y_4-0.025(0.013)y_3-0.012(0.015)y_20.002(0.163)y_10.031(0.021)

注:括号内报告的为标准误

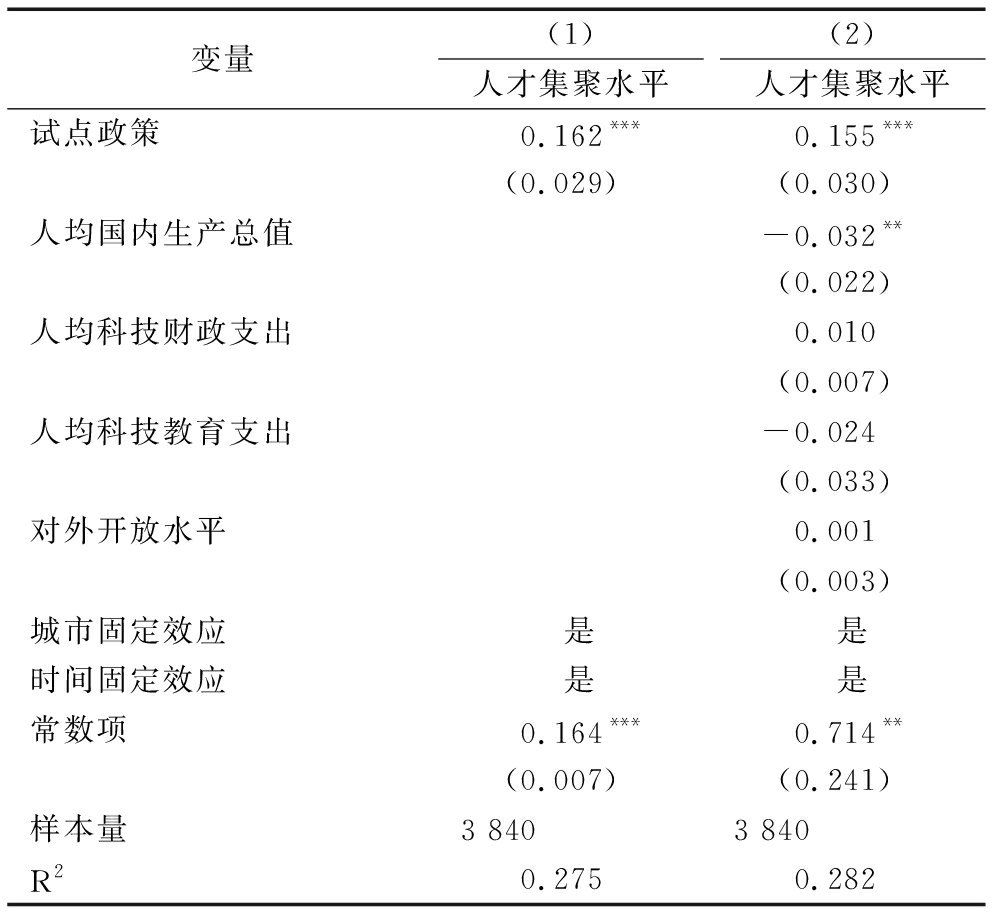

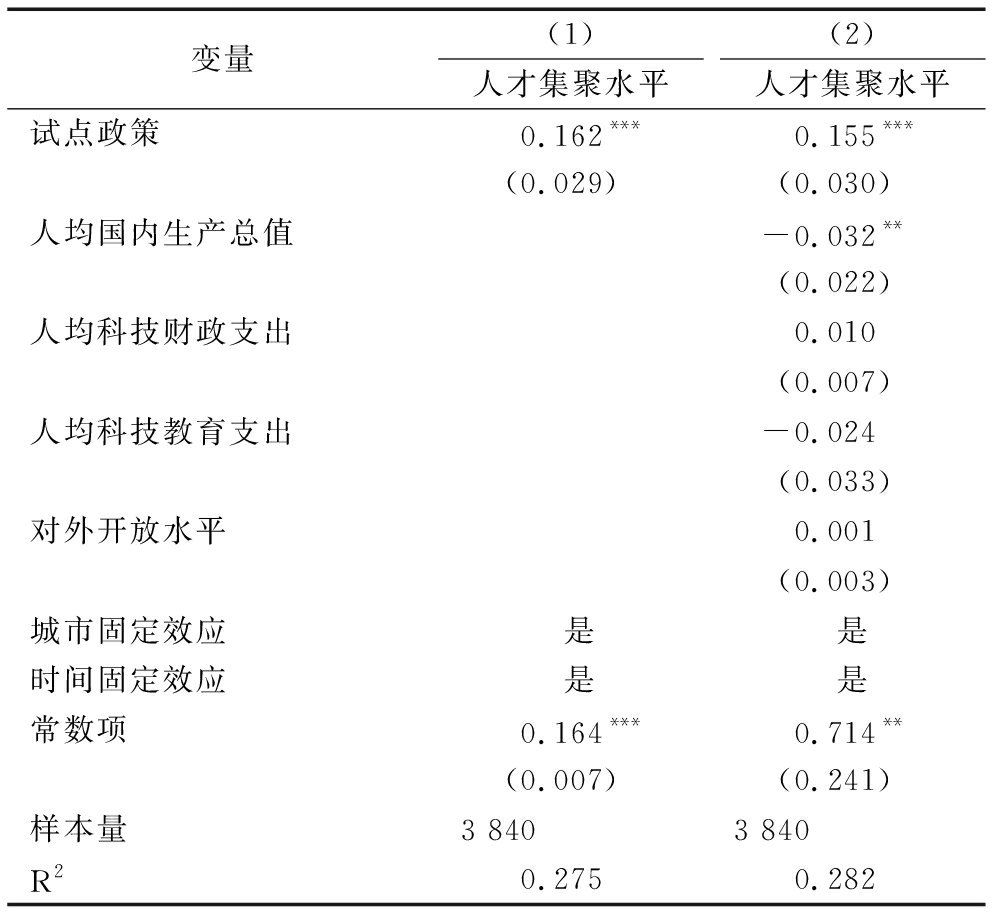

3.2 基准模型回归

平行趋势检验成立后,本文利用基准回归模型对创新型城市试点政策效应进行估计,将城市固定效应与时间固定效应纳入模型(1)和模型(2)。模型(1)仅对创新型城市试点中分组变量及时间变量的交互项与科技人才集聚水平进行计算,创新型城市试点这一虚拟变量在0.01的水平上显著且系数为正,说明试点设立对科技人才集聚水平具有显著提升作用,这一政策效应为16.2%。模型(2)纳入控制变量,为了使数据量级差距缩小,取对数进行计算。其中,创新型城市试点政策变量在0.01的水平上仍显著为正,政策效应为15.5%,说明与非创新型城市试点相比,创新型城市试点更有效地提升了城市科技人才集聚水平。因此,H1得到验证。

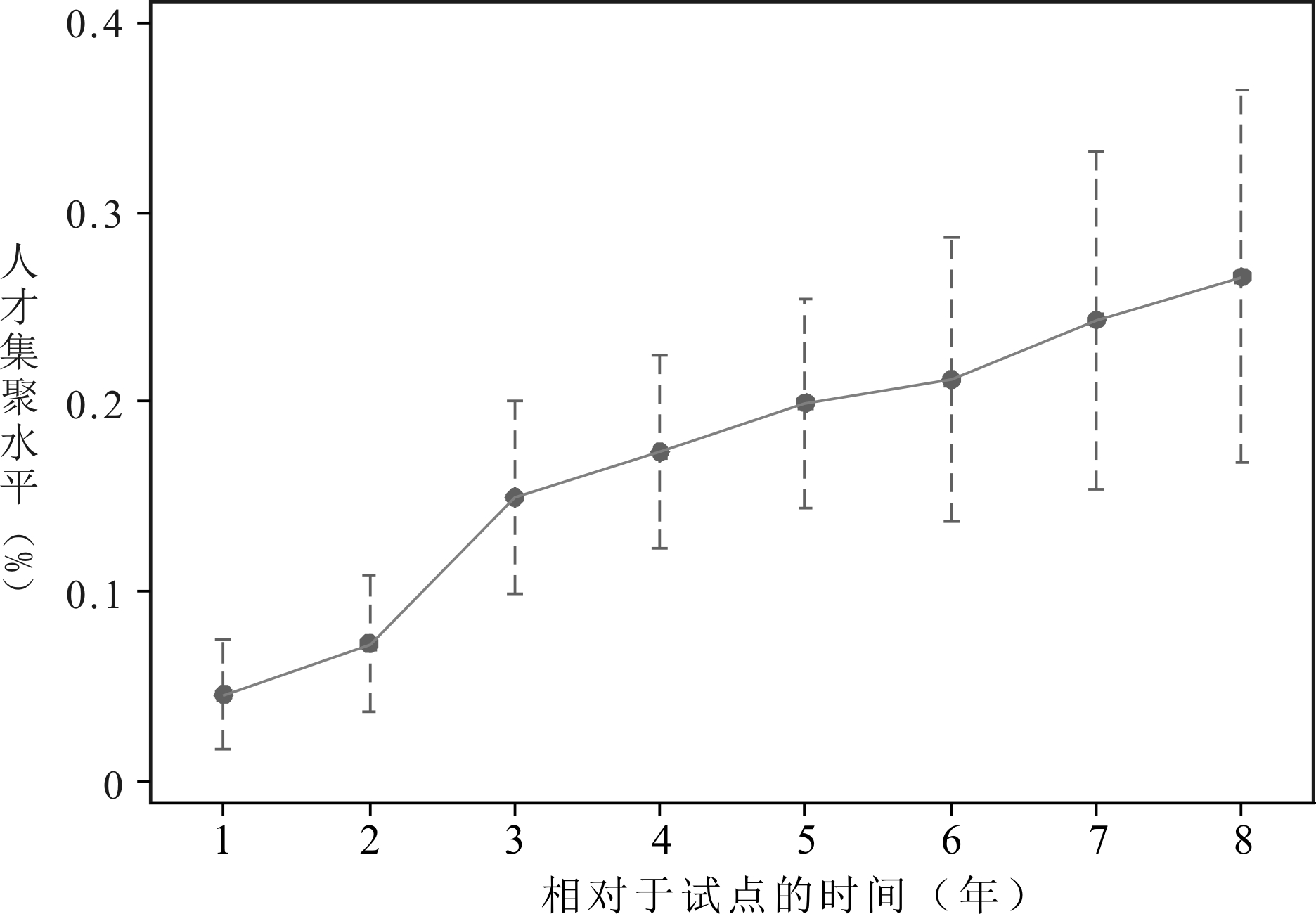

3.3 时间异质性检验

在创新型城市试点时间效应检验中,本文考察政策冲击后8年的结果,图3为科技人才集聚水平效应在置信区间为1%的情况下随时间变化的趋势。创新型城市试点设立后对科技人才集聚水平产生了提升作用,相比之下,前3年增长较为快速,第4~6年增长较为平缓。第6年后,创新型城市试点政策效应有较大提升。一方面,由此验证创新型城市试点这一政策对于城市科技人才集聚水平的效应在时间上存在异质性,但整体呈波动上升的过程。政策后期,政策效应态势与各城市人才吸引政策存在潜在相关关系。另一方面,近年来,城市间人才争夺更激烈,各地密集出台城市人才引进政策,吸引各类科技人才涌入并推动城市科技创新[33]。由此,影响科技人才流动与区域选择倾向强度,H2得到验证。

表3 基准回归模型

变量(1)人才集聚水平(2)人才集聚水平试点政策0.162***0.155***(0.029)(0.030)人均国内生产总值-0.032**(0.022)人均科技财政支出0.010(0.007)人均科技教育支出-0.024(0.033)对外开放水平0.001(0.003)城市固定效应是是时间固定效应是是常数项0.164***0.714**(0.007)(0.241)样本量3 8403 840R20.2750.282

注:括号内报告的为标准误,*** p<0.01,**p<0.05,*p<0.1,下同

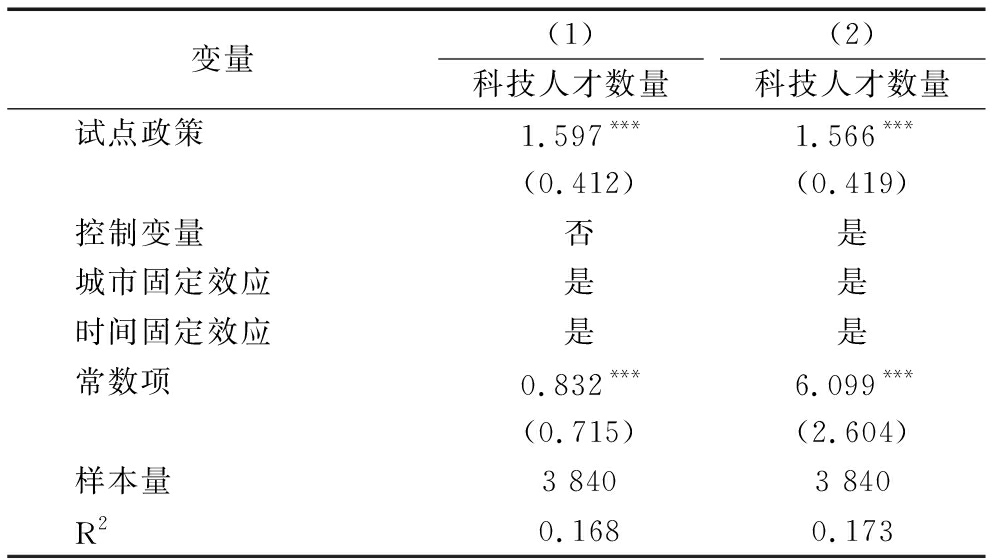

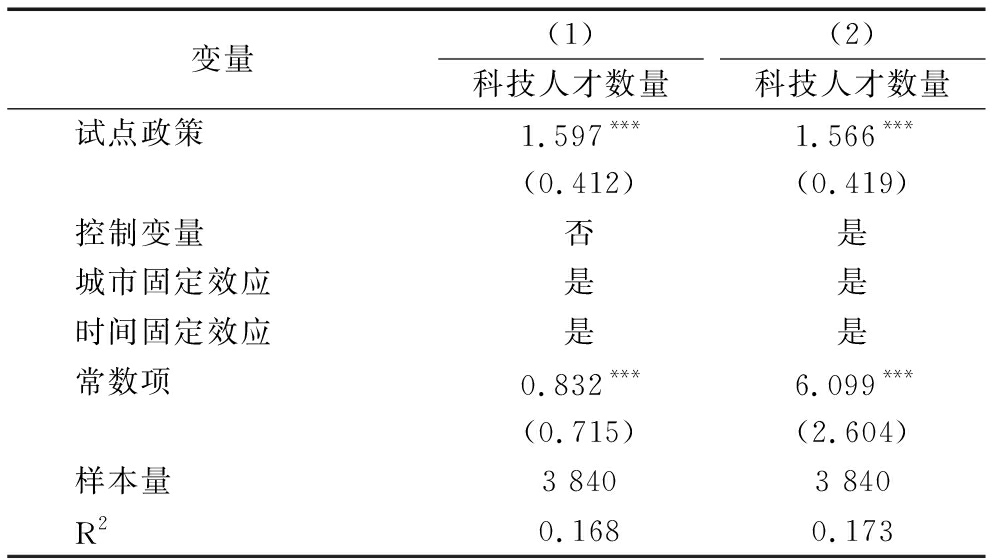

3.4 稳健性检验

(1)更换被解释变量。在上述基准回归模型中使用的被解释变量为城市科技人才数量与城市总人口数量之比,进一步地,本文将城市科技人才数量作为替代变量再次进行基准回归模型估计。二者间的区别在于前者考虑城市规模,后者直接衡量城市科技人才集聚水平。表4为替换被解释变量后的回归结果,模型(1)控制了城市固定效应及时间固定效应,但未纳入影响城市科技人才数量的控制变量,回归系数在0.01的水平上显著为正,说明创新型城市试点对科技人才集聚水平产生了1.59个单位的溢出效应。模型(2)考虑了城市固定效应、时间固定效应及所选取的一系列控制变量,结果显示,回归系数虽有所下降但仍在0.01的水平上显著且正相关。因此,在更替被解释变量且控制双向固定效应及控制变量后,估计结果说明创新型城市试点仍能显著提升1.56个单位的城市科技人才集聚水平。

表4 替换被解释变量后的基准回归模型检验结果

变量(1)科技人才数量(2)科技人才数量试点政策1.597***1.566***(0.412)(0.419)控制变量否是城市固定效应是是时间固定效应是是常数项0.832***6.099***(0.715)(2.604)样本量3 8403 840R20.1680.173

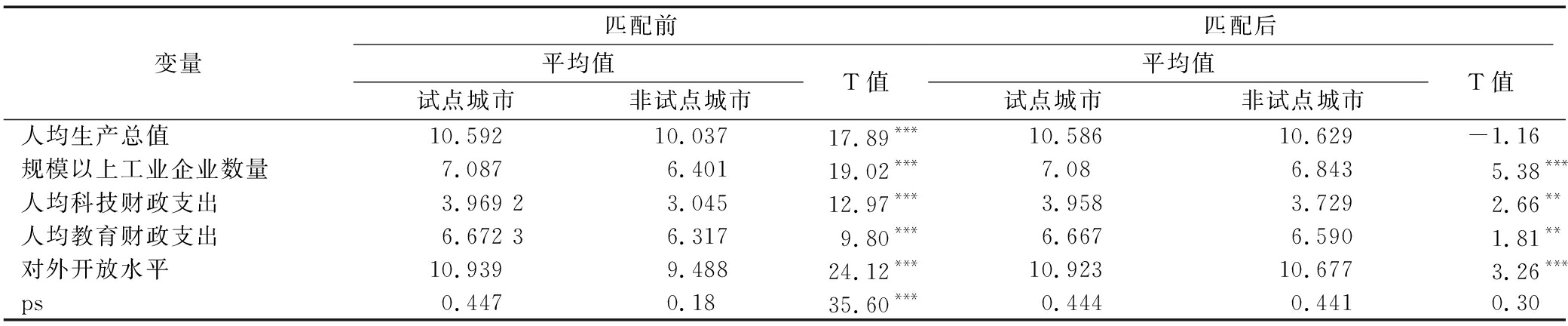

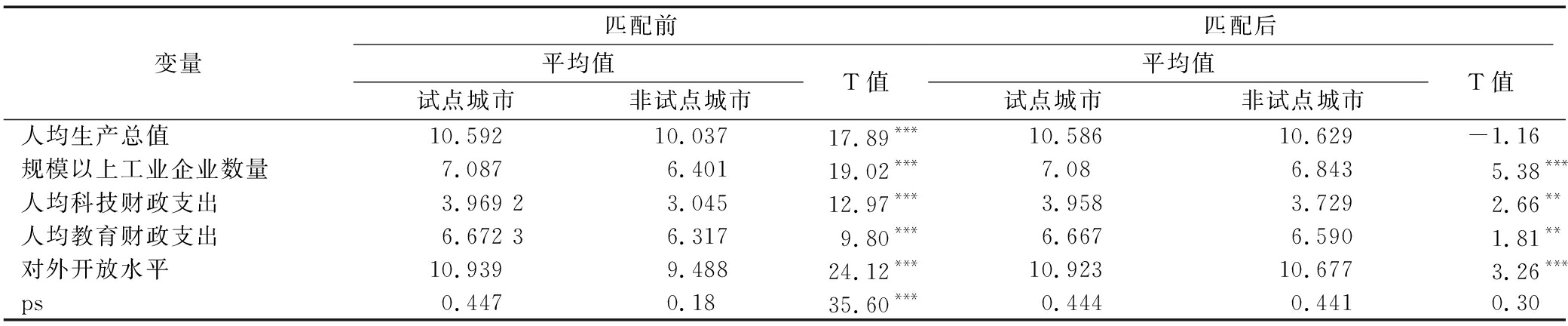

(2)PSM-DID检验。描述性统计分析发现,试点城市与非试点城市之比约为1∶9,因此,可对实验组及对照组城市作进一步匹配以缩小组间差异,从而降低样本选择偏差对结果的影响。本文使用倾向得分匹配方法,并按照1∶1 最邻近匹配有放回抽样对创新型城市试点与非试点城市进行逐年匹配。在此过程中,匹配变量是成为创新型城市试点的影响因素。根据科技部发布的《建设创新型城市工作指引》,选取较具代表性、可进行量化分析的指标作为匹配变量,分别是人均生产总值、规模以上工业企业数量、对外开放水平、人均科技财政支出以及人均教育财政支出等。其中,规模以上工业企业数量能够有效衡量城市产业水平,外商直接投资是城市创新要素集聚的标志之一。

在选取合适的匹配变量后,本文对匹配效果进行检验,即对试点城市与非试点城市在匹配前后进行T检验,表5为T检验结果。匹配前,创新型城市试点与非试点均在0.05的置信水平下差异显著,说明两个组别之间的匹配变量差异较大,有可能产生统计上的样本选择偏差。匹配后,相较于匹配前,各匹配变量的T值显著性有所下降,且非试点城市变量均值有所上升,与试点城市之间差距缩小,说明匹配方法有效缩小了试点城市与非试点城市之间的选择偏差。

表5 匹配前后实验组与控制组T检验结果

变量匹配前平均值试点城市非试点城市T值匹配后平均值试点城市非试点城市T值人均生产总值10.59210.037 17.89***10.58610.629-1.16规模以上工业企业数量7.0876.40119.02***7.086.8435.38***人均科技财政支出3.969 23.04512.97***3.9583.7292.66**人均教育财政支出6.672 36.3179.80***6.6676.5901.81**对外开放水平10.9399.48824.12***10.92310.6773.26***ps0.4470.1835.60***0.4440.4410.30

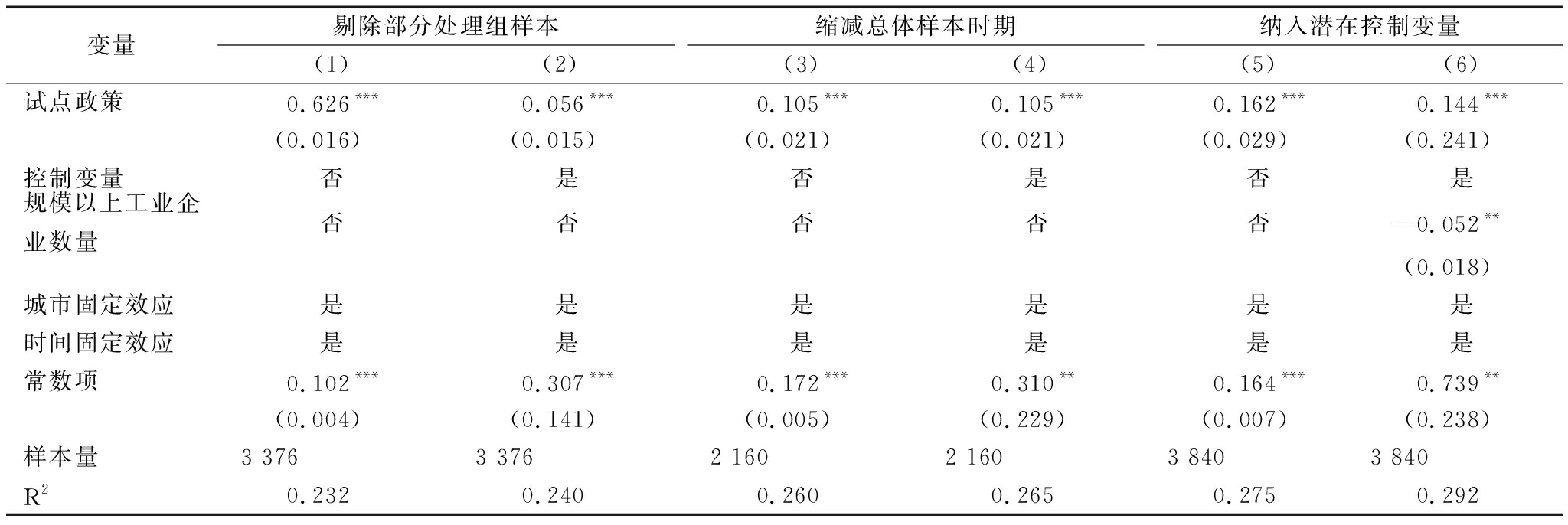

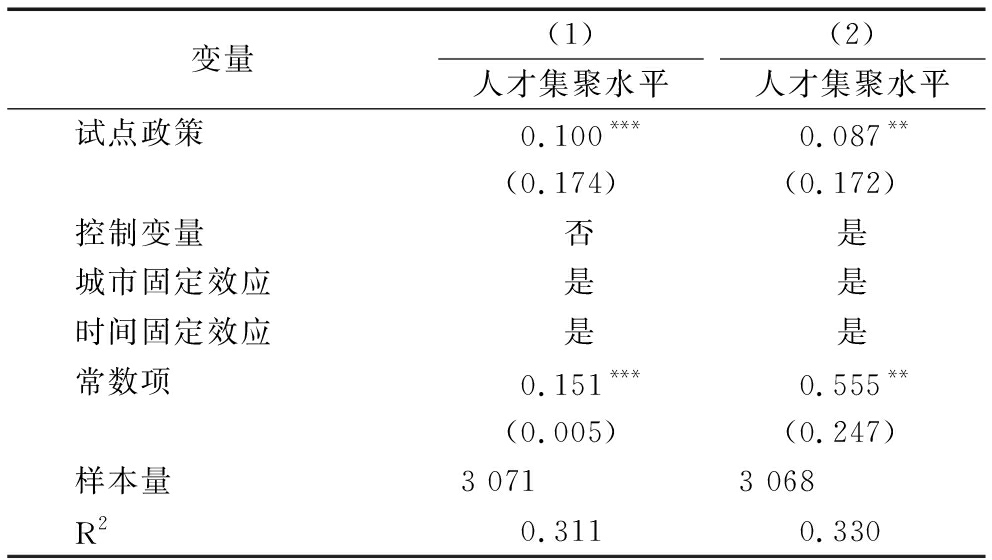

基于新样本再次进行多期双重差分回归估计,表6为PSM-DID模型估计结果。模型(1)控制了城市固定效应与时间固定效应但未纳入控制变量,回归系数在0.01的置信区间下显著为正,说明创新型城市试点政策提升了试点城市0.1%的科技人才集聚水平。模型(2)纳入双向固定效应与控制变量,估计结果在0.05的水平上显著,同时该模型可解释整体的30.8%。因此,创新型城市试点对城市科技人才集聚水平具有促进作用,获批成为创新型城市试点的城市,其科技人才集聚水平比未获批城市高0.087%。

表6 PSMDID模型检验结果

变量(1)人才集聚水平(2)人才集聚水平试点政策0.100***0.087**(0.174)(0.172)控制变量否是城市固定效应是是时间固定效应是是常数项0.151***0.555**(0.005)(0.247)样本量3 0713 068R20.3110.330

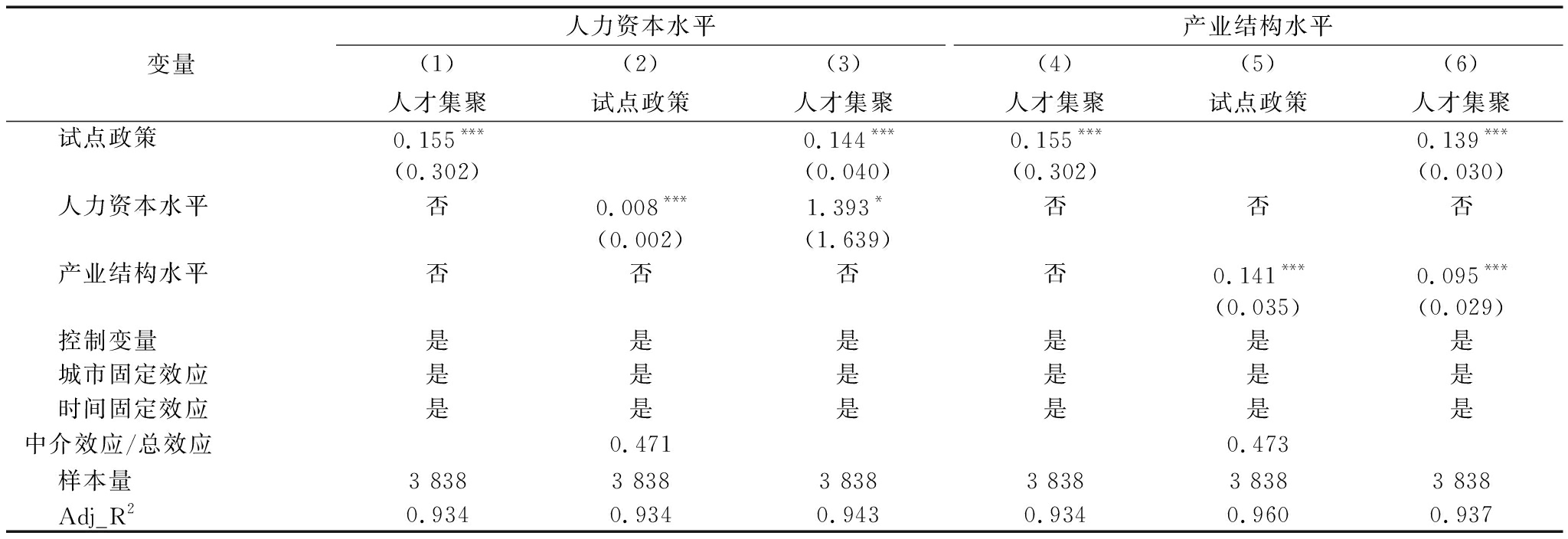

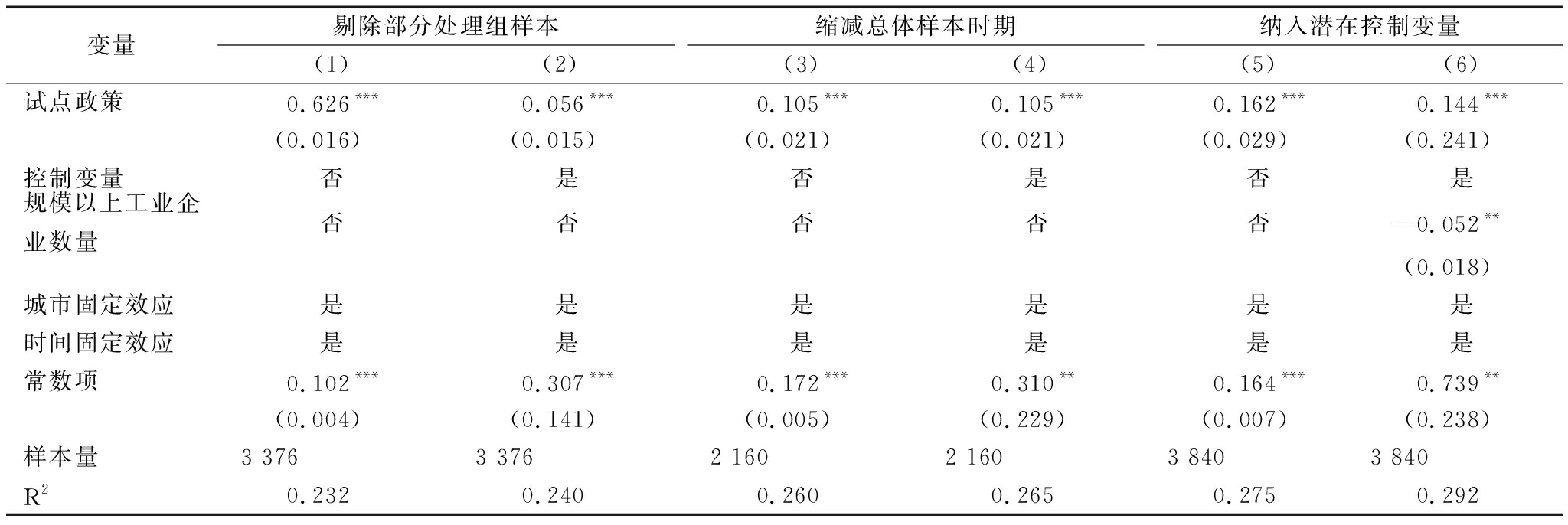

(3)安慰剂检验。本文从如下3个方面进行安慰剂检验:剔除部分样本、更改样本周期、增加潜在控制变量。

首先,原有样本中,试点城市包含全国大部分省会城市以及直辖市,由此可能产生因城市自身实力、环境及其它方面条件导致的人才吸引效应,从而削弱创新型城市试点政策带来的科技人才集聚效应。因此,将省会城市及直辖市样本删除并对结果进行估计。表7中的模型(1)和模型(2)分别表示剔除部分样本后未纳入控制变量与纳入控制变量的估计结果,二者均在0.01的水平下显著为正,验证了创新型城市试点对于城市科技人才集聚水平的正向作用。

表7 安慰剂检验结果

变量剔除部分处理组样本(1)(2)缩减总体样本时期(3)(4)纳入潜在控制变量(5)(6)试点政策0.626***0.056***0.105***0.105***0.162***0.144***(0.016)(0.015)(0.021)(0.021)(0.029)(0.241)控制变量否是否是否是规模以上工业企业数量否否否否否-0.052**(0.018)城市固定效应是是是是是是时间固定效应是是是是是是常数项0.102***0.307***0.172***0.310**0.164***0.739**(0.004)(0.141)(0.005)(0.229)(0.007)(0.238)样本量3 3763 3762 1602 1603 8403 840R20.2320.2400.2600.2650.2750.292

其次,将考察周期缩短为2006—2014年。模型(3)与模型(4)为相应的多期双重差分估计结果,无论是否纳入控制变量,回归系数均显著为正且无数值差异,说明在更改样本考察周期后,创新型城市试点仍能促进试点城市科技人才集聚水平显著提升。

最后,考虑到城市内规模以上工业企业可能倾向于采取创新行为,对于科技人才需求较大,具有较强的人才吸引效应,故将这一变量纳入控制变量进行估计。模型(5)和模型(7)的估计结果与前述实证分析结果一致,试点政策这一虚拟变量回归系数在1%的置信区间内显著为正,且纳入控制变量后的模型能够解释整体的29.2%,具有较强解释力,验证了创新型城市试点对于城市科技人才集聚水平的正向溢出效应。

4 作用机制检验

一方面,创新型城市试点影响科技人才集聚水平的过程既存在制度性因素也存在经济性因素,还改变着城市各类创新要素水平。人口环境中,人才集聚影响因素主要有3个方面,即人口规模、人口质量以及人口就业结构[34]。人口质量考察城市中的人力资本水平,创新型城市试点能够促进教育财政支出增加、提升城市对高等教育的重视程度并促使当地高校扩大培养规模,而人力资本水平之所以能够吸引人才集聚是因为该指标反映了区域教育水平,可成为科技人才潜在补充力量。人力资本水平越高意味着地区教育水平越高,考虑到长远发展以及后代教育需求,科技人才可能产生更强的流动意愿。

另一方面,创新型城市试点设立能够从财政补贴、政策激励等渠道促进城市内产业结构水平提升,进而壮大包括高新技术产业在内的第二、三产业力量。科技人才集聚受就业机会的影响,城市第二、三产业越发达,意味着其对科学、技术、科研等方面的岗位需求就越大。同时,得益于城市政府的重视,在待遇、补助以及科技创新奖励等方面也有相对优势。因此,可以从人力资本水平与产业结构水平两个途径探讨创新型城市试点对科技人才集聚水平的作用机制,前者以城市内高等学校在校学生数量占城市人口数量的比例表示,后者以第二及第三产业从业人员数量表示。

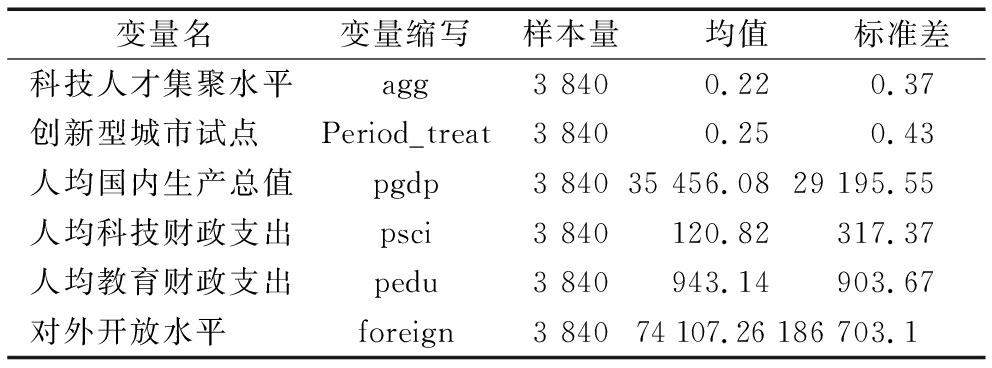

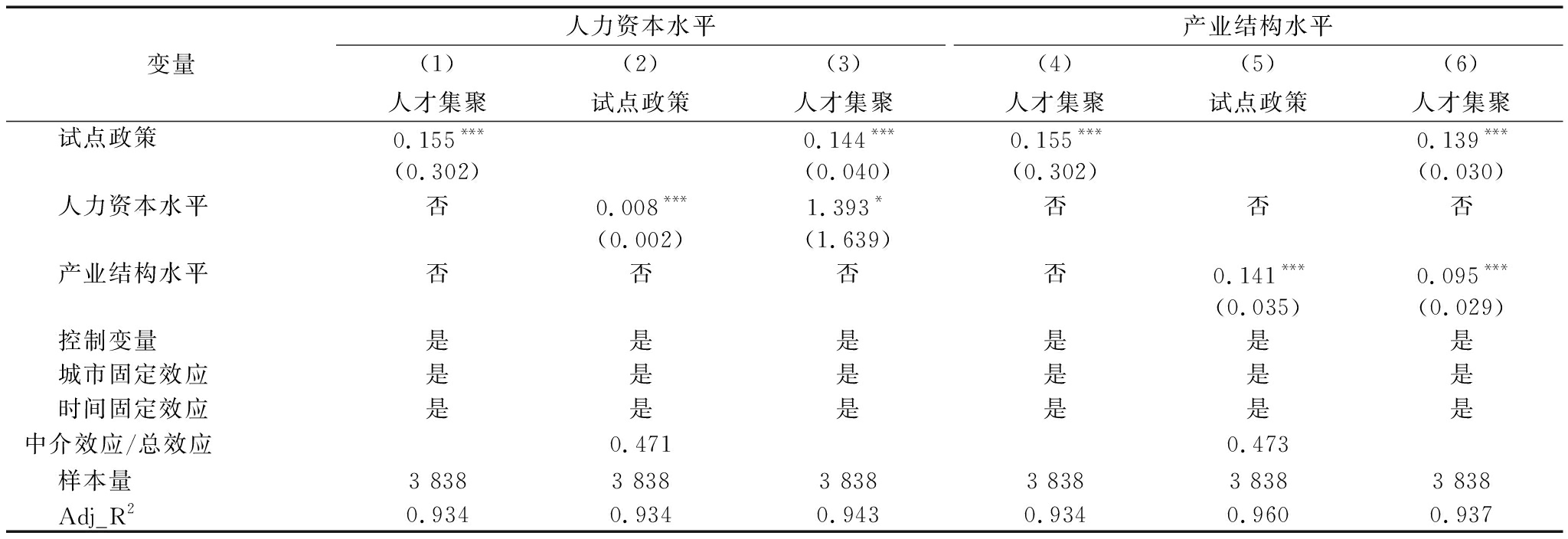

根据温忠麟等[35]对中介效应的描述,本文采用依次检验回归系数的方法进行检验,当同时满足解释变量显著影响被解释变量、解释变量显著影响中介变量,以及中介变量显著影响被解释变量时,可以认为存在不完全中介效应。表8中的模型(1)说明,创新型城市试点这一虚拟变量显著影响科技人才集聚水平;模型(2)说明,创新型城市试点对城市人力资本水平具有正向作用且通过0.01的显著性水平检验;模型(3)纳入解释变量、被解释变量及中介变量,结果显示,控制中介变量和控制变量后,创新型城市试点仍显著影响科技人才集聚水平,其溢出效应为0.144%。

类似地,表8中的模型(4)、模型(5)及模型(6)依次检验创新型城市试点对科技人才集聚水平与产业结构水平的影响,以及产业结构水平对科技人才集聚水平的影响。结果显示,产业结构水平在创新型城市试点与科技人才集聚水平间具有不完全中介效应,且对于整体的解释力超过90%,验证了产业结构水平这一变量在其中的作用机制。

表8 中介效应检验结果

变量人力资本水平(1)人才集聚(2)试点政策(3)人才集聚产业结构水平(4)人才集聚(5)试点政策(6)人才集聚试点政策0.155***0.144***0.155***0.139***(0.302)(0.040)(0.302)(0.030)人力资本水平否0.008***1.393*否否否(0.002)(1.639)产业结构水平否否否否0.141***0.095***(0.035)(0.029)控制变量是是是是是是城市固定效应是是是是是是时间固定效应是是是是是是中介效应/总效应0.4710.473样本量3 8383 8383 8383 8383 8383 838Adj_R20.9340.9340.9430.9340.9600.937

5 结语

5.1 研究结论

创新是国家发展的强大驱动力,创新人才培养与科技人才队伍建设是国家创新水平提升的重要环节,城市则为这一环节提供载体与环境。创新型城市试点作为推进区域创新的政策之一,承担着发挥人才集聚效应的使命。在经济转型及人口结构变迁的现实背景下,多个城市已经意识到人才的作用并参与到人才“抢夺”中,加速人才在区域间流动。在全球科技浪潮涌动下,科技人才需求更为强烈。因此,揭示创新型城市试点对于城市科技人才集聚水平的政策效应,既有必要性,也具有现实意义。

本文基于2003—2018年240个城市数据进行实证分析,以创新型城市试点设立作为一项准自然实验,通过连续双重差分方法对试点城市与非试点城市的科技人才集聚水平效应进行逐年估计,并借助倾向值匹配及其它多种方法进行稳健性检验,以减少样本选择偏误和内生性问题。研究发现,创新型城市试点政策能够显著提升试点城市科技人才集聚水平。但从时间上看,政策效应存在异质性,大致呈现波动提升趋势,其原因与近年来多地出台的人才政策有关。研究还发现,创新型城市试点政策通过影响城市人力资本水平与产业结构水平两个中介变量作用于科技人才集聚水平。

5.2 启示与展望

首先,创新型城市试点能够有效提升城市科技人才集聚水平,进而推动城市创新发展。因此,应有序推进创新型城市试点设立。在中国政策扩散实践中,“政策试验”是最典型和普遍的扩散形式,即从试点到推广的形式是总结经验、避免弯路的有效手段[36]。目前,创新型城市试点已设立了6个批次,其成功经验可为进一步扩大试点范围提供参考。

其次,在时间上,创新型城市试点政策效果存在差异,体现出先试先行效应。因此,可对创新型城市试点政策进行优化与改进,并与当前各地人才政策相结合,加大科技创新人才优惠政策出台力度。创新型城市试点范围需进一步扩大,但不能仅依赖于创新型城市试点设立,各地方政府要提升人才资源重视程度,通过增加财政投入、优化就业环境等方式创新人才引进政策。

最后,创新型城市试点的影响机制是通过提升城市人力资本水平与产业结构水平发挥作用,因此,各地应在教育条件、产业结构等方面完善相关配套措施。一方面,优化教育文化环境,突出高校在城市科技人才集聚方面的作用,为人才集聚提供后备资源与集聚动力;另一方面,政府应意识到企业在城市创新发展过程中的前沿作用,优化营商环境,扶持第二、三产业发展,鼓励企业加大创新研发力度与科技人才引进力度。

5.3 不足与展望

本研究存在以下不足之处:本文选取按照行业分组的科技从业人员作为科技人才指标进行分析,相比之下,R&D从业人员这一指标更能代表科技人才。限于现有条件,目前R&D数据仅能以省份而非地级市为单位获得。此外,科技人才集聚水平受城市异质性影响,如城市所处地理区位、所属行政级别以及城市自身规模等因素。因此,后续可针对城市异质性进一步探讨创新型城市试点对于科技人才集聚水平的作用机制。

参考文献:

[1] 陈晨,张广胜.国家创新型城市对属地创新能力影响效应评估——政策动态过程与政企互动视角[J].科技进步与对策,2020,37(11):126-135.

[2] TIAN L, MA W.Government intervention in city development of China: a tool of land supply[J].Land Use Policy, 2009, 26(3): 599-609.

[3] VIDIASOVA L, CRONEMBERGER F, VIDIASOV E.Risk factors in smart city development in Russia: a survey[C].London:Springer,2018: 26-37.

[4] DAVIS J C, HENDERSON J V.Evidence on the political economy of the urbanization process[J].Journal of urban economics,2003,53(1): 98-125.

[5] 李永胜.论创新型城市的涵义、特征及其实现途径[J].天府新论,2008,24(1):98-101.

[6] 黄亮,杜德斌.创新型城市研究的理论演进与反思[J].地理科学,2014,34(7):773-779.

[7] 辜胜阻,杨嵋,庄芹芹.创新驱动发展战略中建设创新型城市的战略思考——基于深圳创新发展模式的经验启示[J].中国科技论坛,2016,32(9):31-37.

[8] 章文光,李伟.创新型城市创新效率评价与投入冗余分析[J].科技进步与对策,2017,34(6):122-126.

[9] 陈潇潇,安同良.基于地方政府视角的创新型城市建设比较及启示[J].经济问题探索,2016,37(8):76-82.

[10] 李政,杨思莹.创新型城市试点提升城市创新水平了吗[J].经济学动态,2019,60(8):70-85.

[11] 曾婧婧,周丹萍.区域特质、产业结构与城市创新绩效——基于创新型城市试点的准自然实验[J].公共管理评论,2019,1(3):66-97.

[12] GLAESER E L.Cities, information, and economic growth[J].Cityscape, 1994, 1(1): 9-47.

[13] MARCEAU J.Introduction:innovation in the city and innovative cities[J].Innovation: Management Policy & Practice, 2008, 10(2-3): 136-145.

[14] HOSPERS G J.Governance in innovative cities and the importance of branding[J].Innovation, 2008, 10(2-3): 224-234.

[15] 赵泽洪,全薇.我国农业科技人才队伍建设的政策效应与基本对策[J].农业现代化研究,2014,35(3):304-307.

[16] SCHNEIDER M, TESKE P, MINTROM M.Public entrepreneurs: agents for change in American government[M].Princetion:Princeton University Press, 2011.

[17] 霍春辉,田伟健,张银丹.创新型城市建设能否促进产业结构升级——基于双重差分模型的实证分析[J].中国科技论坛,2020,36(9):72-83.

[18] 晏艳阳,谢晓锋.区域创新政策对微观主体创新行为的影响——基于创新型城市建设的研究[J].财经理论与实践,2019,40(6):2-8.

[19] FAN P,URS N,HAMLIN R E.Rising innovative city-regions in a transitional economy:a case study of ICT industry in Cluj-Napoca,Romania[J].Technology in Society,2019(58):101139.

[20] VAN ROOIJEN T, GUIKINK D, QUAK H.Long-term effects of innovative city logistics measures[J].City Logistics 1:New Opportunities and Challenges,2018(9):189-208.

[21] 张春海,孙健.我国科技人才集聚的动因研究——基于省际数据的实证分析[J].科技与经济,2011,24(2):81-84.

[22] 牛冲槐,贺召贤,张永红.政府在科技型人才聚集中的作用研究[J].技术经济与管理研究,2010,31(6):94-97.

[23] 卫洁,牛冲槐,陈怀超,等.基于科技型人才聚集的高等院校协同创新系统建模与仿真[J].科技进步与对策,2019,36(13):145-153.

[24] QIAN H.Talent, creativity and regional economic performance: the case of China[J].The Annals of Regional Science, 2010, 45(1): 133-156.

[25] 文玉春.我国产业结构与科技人才培养结构:1978—2005年的实证研究[J].华东经济管理,2007,22(6):44-48.

[26] ROSENBAUM P R,RUBIN D B.Constructing a control group using multivariate matched sampling methods that incorporate the propensity score[J].American Statistician, 1985, 39(1): 33-38.

[27] 杨芝.科技人才集聚与经济发展水平的互动关系——以湖北省为例[J].理论月刊,2011,33(3):77-80.

[28] 孙红军,张路娜,王胜光.科技人才集聚、空间溢出与区域技术创新——基于空间杜宾模型的偏微分方法[J].科学学与科学技术管理,2019,40(12):58-69.

[29] 修国义,韩佳璇,陈晓华.科技人才集聚对中国区域科技创新效率的影响——基于超越对数随机前沿距离函数模型[J].科技进步与对策,2017,34(19):36-40.

[30] GOLICIC S, FOGGIN J H, MENTZER J T.Relationship magnitude and its role in inter-organizational relationship structure[J].Journal of Business Logistics, 2003, 24(1): 57-75.

[31] FLORIDA R.The economic geography of talent[J].Annals of the Association of American Geographers, 2015, 92(4):743-755.

[32] 张美丽,李柏洲.中国人才集聚时空格局及影响因素研究[J].科技进步与对策,2018,35(22):38-44.

[33] 喻修远,王凯伟.城市人才争夺:问题生成、利弊博弈与化解策略[J].中国行政管理,2019,35(3):88-92.

[34] 徐茜,张体勤.基于城市环境的人才集聚研究[J].中国人口·资源与环境,2010,20(9):171-174.

[35] 温忠麟.张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004,49(5):614-620.

[36] 周望.政策扩散理论与中国“政策试验”研究:启示与调适[J].四川行政学院学报,2012,14(4):43-46.

(责任编辑:张 悦)