0 引言

实施生态创新是制造企业实现可持续发展的有效方式和基本途径,是企业面对资源环境约束创造核心竞争力的必然选择。作为旨在改善环境绩效和促进可持续发展的创新行为,企业生态创新影响因素研究一直是学术界探讨的热点问题。已有研究表明,智力资本已超越物质资本成为组织推动创新的重要源泉[1]。如潘楚林、田虹[2]认为,智力资本为企业绿色产品创新与过程创新创造了条件,实现从源头防治污染,促进企业生产节约能源和无毒无污染的绿色创新产品,促进竞争优势形成。

尽管目前已有不少关于智力资本影响企业创新的研究,但是多数研究更注重智力资本的某一方面,而忽视了智力资本中人力资本、组织资本和关系资本相互作用、难以分割的现实状况[3]。生态创新需依托智力资本要素组合,仅研究一个或几个要素难以满足企业创新的知识需求。合理匹配智力资本要素有助于实现企业高生态创新,仅依赖单一要素或发生要素错配则有可能导致低生态创新。因此,对影响生态创新的智力资本要素进行组态分析极有必要。

企业进行生态创新易受到顾客产品需求和市场竞争环境影响。近年来,随着生态意识增强,消费者或客户更倾向于选择环境友好型产品。企业为获取更多市场机会而进行绿色创新,在满足消费者需求的同时,也塑造了良好的绿色形象,有利于形成差异化竞争优势,促进企业赢得更多消费者青睐和政府资源[4]。同时,竞争者为提高产品在市场上的占有率以及销售份额,获得更多可利用资源,会竞相效仿同行业开展绿色创新。在良好的竞争环境下,企业能够通过学习和吸收绿色创新技术、知识提高收益,减少创新带来的外部性成本[5]。同时,市场能够对企业起到很好的教化作用,快速变化的市场需求能够促进企业持续创新[6]。因此,企业在利用智力资本进行生态创新时,应积极响应市场竞争环境和顾客产品需求变化。

基于此,本文运用模糊集定性比较分析(Qualitative Comparative Analysis)方法,在考虑市场竞争和产品需求两个重要外部情境调节作用的情况下,探讨智力资本要素组合对企业生态创新的影响。目的是从组态视角分析智力资本不同要素组合对企业生态创新的影响,探寻企业高/低生态创新的实现路径和驱动机制,为企业开展生态创新提供直接的理论依据,帮助企业“对症下药”,达到通过生态创新实现环境绩效与经济绩效“双赢”并指导我国企业实施生态创新。

1 理论基础与研究假设

1.1 智力资本

智力资本是指企业可以用来进行价值创造的知识、技能、经验和信息等无形资产,这些资产能够帮助企业获取竞争优势[7]。基于Thomas Stewart[7]和 Subramaniam[8]等的研究,将智力资本分为人力资本-组织资本-关系资本3个维度,这也是目前学术界普遍认同的划分标准。其中,人力资本是指企业员工所具备的各种技能,包括知识、经验、能力等[9];组织资本是指企业内部结构知识,如制度规范、流程、信息系统等[1],偏向于把知识积累内化于组织结构中;关系资本是指企业外部结构知识,是存在于企业外部并通过各种关联对企业产生作用的知识资产,包括与政府、工商部门、供应商、客户等利益相关者之间的关系[10]。智力资本的3个构成要素实际上是知识和能力在企业成长过程中的不同体现,3个要素相互作用,为企业发展提供源泉和动力。

1.2 智力资本与企业生态创新

生态创新是指新的或显著改善的产品(或服务)、生产过程、市场方法、组织结构和制度安排的创造或实施能够带来环境改善或促进环境可持续性[11]。借鉴前人的研究[12-13] ,将生态创新从内容和形式上划分为生态管理创新、生态产品创新、生态工艺创新。在智力资本与企业创新关系研究中,已有大量研究表明,智力资本对企业创新有着十分积极的影响[8,14]。

企业一切经济活动的主体都离不开“人”,因此人力资本在创新过程中扮演着主导角色,是新知识和新想法的源泉,是最有价值的无形资产[15]。人力资本越丰富,越能较快识别市场机遇并产生新想法,进行创造性活动。然而,很多企业人力资本不足甚至匮乏。其原因可能是企业没有充分吸纳、引进人才或是没有为其提供良好的价值实现环境以至人才流失,最终导致整个组织无法汲取新想法或创新思维,因此更加不会主动进行生态创新。组织资本是指嵌入组织中的制度性知识,丰富的组织资本能够使员工在不断创造和积累新知识的同时,充分利用和延续现有知识[16]。高水平的组织资本能够提高企业知识管理水平和工作效率,形成积极分享与沟通的组织文化,从而有助于提升技术创新绩效[17]。低组织资本企业的工作效率不高,难以形成系统的理论知识,对于创新过程中积累的知识不能及时内化和吸收,进而延缓创新进程。高关系资本有助于促进企业获取和利用外部知识,为组织创新提供机会。有研究表明,企业通过与客户、供应链上下渠道以及大学等研究机构保持密切联系和良好关系,能够有效拓展其内部资源,推动创新进程[7]。相反,如果企业无法与顾客、供应商等充分互动,就不能及时了解绿色产品市场需求状况,无法把握创新准入时机,在同行业竞争中处于低市场竞争地位,因此生态创新发展意愿也不强。此外,企业进行研发等相关创新投入,会消耗大量财务资源,如果缺乏政府资金、税收等相应政策支持,企业很可能会因研发投入高而不去或较少进行生态创新。

智力资本各维度对创新均有不同程度影响,但仅凭单一维度不能充分发挥其价值,只有智力资本各维度协同起来才能有效激发企业创新活力[18]。企业能够依托内部知识资本与外部资源提升企业开发新产品、新工艺的能力[19]。内部知识、员工技能、组织战略等是解决环境问题、实现绿色创新的强大驱动力量[20]。对于生态创新来说,与外部伙伴保持良好合作同样重要。通过与制造商、客户互动,应用生命周期方法确保其产品回收性,从而确保生态创新有序开展[21]。相对于高智力资本企业而言,人力、组织和关系资本匮乏的企业在创新过程中处于保守状态,更倾向因循守旧,因此难以实现创新性发展。

基于上述分析,提出本文研究假设:

H1:单智力资本要素难以推动高生态创新,需要与其它智力资本要素或外部情境协同;

H2:智力资本缺失会引致低生态创新。

1.3 市场竞争与产品需求情境分析

生态创新不仅依赖于企业特有资源,还受到许多外部情境因素影响。在市场经济体制下,市场竞争是推动企业创新投入的“导火索”[22]。创新是以竞争为核心的市场经济的基本特征,企业任何形式的创新活动必然受到市场竞争的影响。市场竞争主要表现在企业通过从市场上获得的价格、销量、市场占有率等信息,从而判断企业面临的市场竞争程度并采取相应对策[23]。当企业处于竞争程度较低的环境时,即使自身资本较丰富,在进行创新投入时也会产生“富则思安”的思想,因满足现状而不愿意进行创新[24]。而当市场竞争程度较为激烈时,企业会充分利用现有资本,同时,扩大资本存量,寻求创新突破,通过维持客户关系、向供应链上下游投入关系资产以提高市场竞争力[25]。面对不确定的市场竞争环境,在进行创新活动时,一个企业所拥有的智力资本显得尤为重要。拥有高智力资本的企业在面对激烈的市场竞争时能够灵活应对,而低智力资本企业则很难适应市场竞争环境变化,进而影响企业生态创新。

此外,顾客对绿色产品的需求会显著激发企业及供应链上下游等利益相关者的共同环保行为,丰富企业关系资本,促使企业进行生态创新[26]。当绿色产品需求较高时,企业为了扩大销量,争夺市场份额,会在产品或技术等方面进行生态创新,此时科技人才资本以及创新发展战略是企业成功的关键。当绿色产品需求较低时,企业很可能为了节约成本或是减少资本投入而回避生态创新。市场竞争环境的动态性与复杂性以及用户对产品需求的多变性,使企业很难拥有创新所需的全部能力,也难以准确把握市场需求信息。如果一味地追求发展,讲求创新突破,会导致某些资本要素错配,进而使企业生态创新结果背道而驰。为了弥补创新能力不足、精准获取市场动态、深度理解客户需求,结合客户需求有效整合和利用企业内部资本资源以及外部知识,已成为企业实施创新乃至生态创新的必然选择。因此,本文将市场竞争和产品需求作为两个必要的外部情境要素纳入组态分析。智力资本各要素只有在与市场竞争和产品需求情景相匹配的情况下,才能构成高生态创新的充分条件。

基于上述分析,提出本文研究假设:

H3:在市场竞争和/或产品需求情境下,不同智力资本要素组合能引致高生态创新;

H4:在市场竞争和/或产品需求情境下,智力资本要素缺失或错配会导致低生态创新。

1.4 模型构建

企业生态创新是一个复杂的多维度现象。智力资本较丰富的企业,更有能力进行生态创新。面对日渐激烈的市场竞争以及人民日益增长的绿色产品需求,企业仅凭单一智力资本要素实施生态创新,而忽视各要素之间的组合效应,会导致企业创新发展停滞不前。人力资本、组织资本以及关系资本在关键属性上存在差异,由于不同的智力资本要素组态存在强弱配置或协同匹配,因此对企业生态创新具有不同效用。

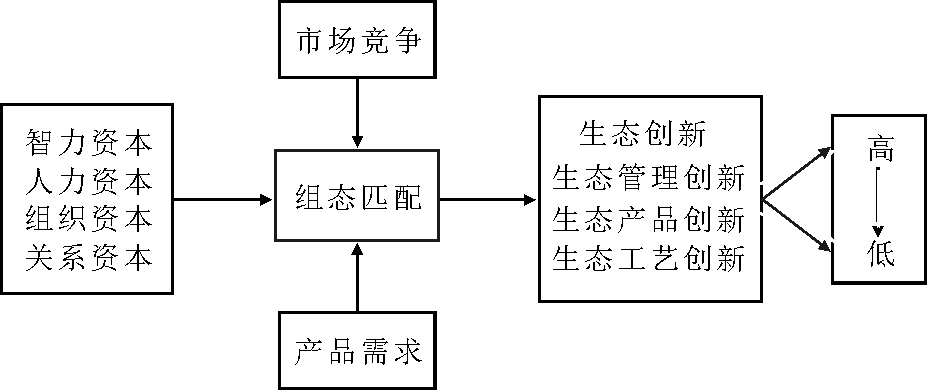

在激烈的市场竞争以及顾客异质性产品需求情境下,如何合理利用企业智力资本是企业实施生态创新、获取竞争优势的关键。基于此,本文以集合理论和组态理论为指导,构建理论模型,见图1。

2 研究设计

2.1 数据收集与测量

为了更好地探究企业智力资本对生态创新的影响,本文选取中国制造业企业为研究对象,采用问卷调查和访谈相结合方式获取数据。首先在MBA学员的帮助下,选择熟知的6家制造企业进行访谈,然后根据访谈结果对问卷题项进行调整修改,形成最终正式问卷。本次调研从2019年5月份开始,历时5个月,共发放问卷310份,主要由被调查企业中高层管理者填写,以确保能够较为全面地反映该企业智力资本与生态创新真实情况。剔除无效问卷后,回收有效问卷188份,有效回收率为60.65%。

此次被调查企业涵盖机械设备、金属制造、食品制造、冶金、钢铁、印刷、服装、制药等行业。最终样本企业的基本特征为:近3年年营业收入达1 000万元以上的企业占85.11%,5 000万元以上的企业占63.83%,1亿元以上的企业占48.41%;公司成立时间达5年以上的企业占92.02%;民企占绝大多数(64.89%),其次是国企(20.74%)。调研企业基本情况见表1。

研究采用国内外学者使用的成熟量表进行变量测量,并根据研究实际情况作了适当修改。所有量表均采用Likert7点计分法进行评分,1~7分别表示从 “非常不同意”到“非常同意”。

(1)智力资本。该变量分别包括3个维度:①人力资本,该变量测量主要采用Subramaniam等[8]的量表,包括“我们企业的员工有熟练的操作技能”等5个题项; ②组织资本,主要参考魏谷等[27]的量表,包括“我们企业战略规划合理,满足绿色经济发展理念”等5个题项;③关系资本,借鉴石军伟等[10]的量表,包括“我们企业时刻关注政府信息并获得生态补贴以及税收优惠”等5个题项。

表1 调研企业基本情况

特征属性分类标准 样本数百分比(%)企业年限0~5年157.985~10年 3719.6810~20年9852.1320~50年 3317.5550~100年 52.66企业性质国有及国有控股3920.74私营/民营控股12264.89港澳台和外商投资179.04个人独资/合伙105.32近3年年均销售额100万元以下10.53100~500万元105.32500~1 000万元 179.041 000~5 000万元4021.285 000万元~1亿元 2915.431~10亿元 5730.3210亿元以上3418.09

(2)市场竞争。该变量测量主要采用Leonidou[28]开发的量表,包括“在我们的行业中,任何竞争者提供的东西,另外的竞争者都可以随时提供匹配”等4个题项。

(3)产品需求。该变量测量主要采用Kammerer[29]开发的量表,包括“近3年,我们公司绿色产品销售量快速增长”等4个题项。

(4)生态创新。该变量测量借鉴Peng[13]和Cheng等[12]的研究,共14个题项,分别包括3个方面:①生态管理创新,如“近三年,与同行相比,我们企业收集和分享生态创新的最新信息”等,共4个题项;②生态产品创新,如“近三年,与同行相比,我们公司经常开发或采用低能耗或低污染的新产品”等,共5个题项;③生态工艺创新,如“近三年,与同行相比,我们企业引进新技术或设备以节约能源”等,共5个题项。

2.2 信度与效度分析

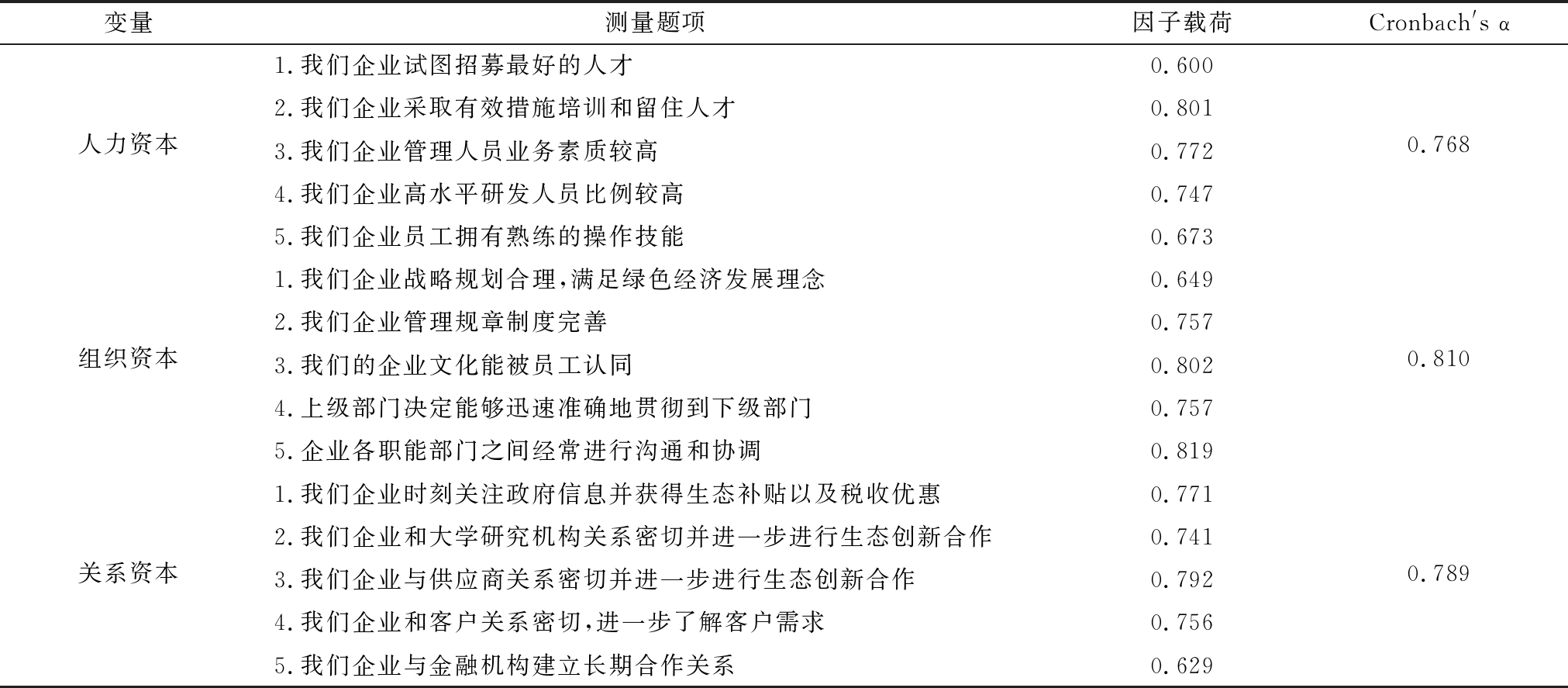

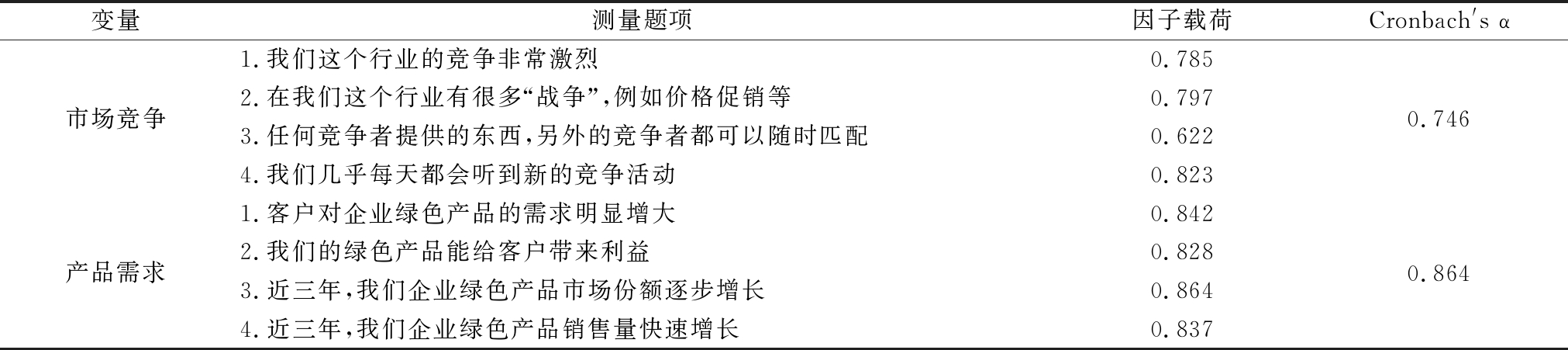

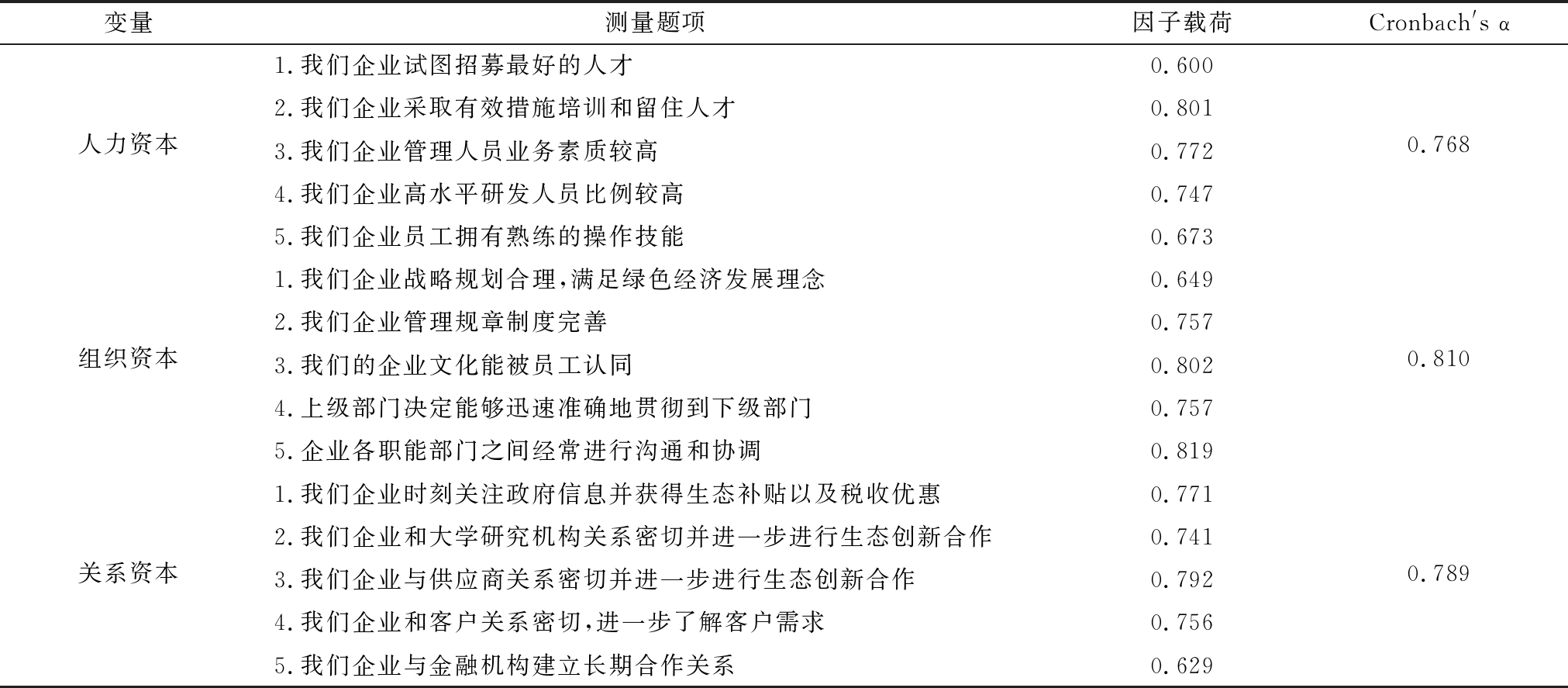

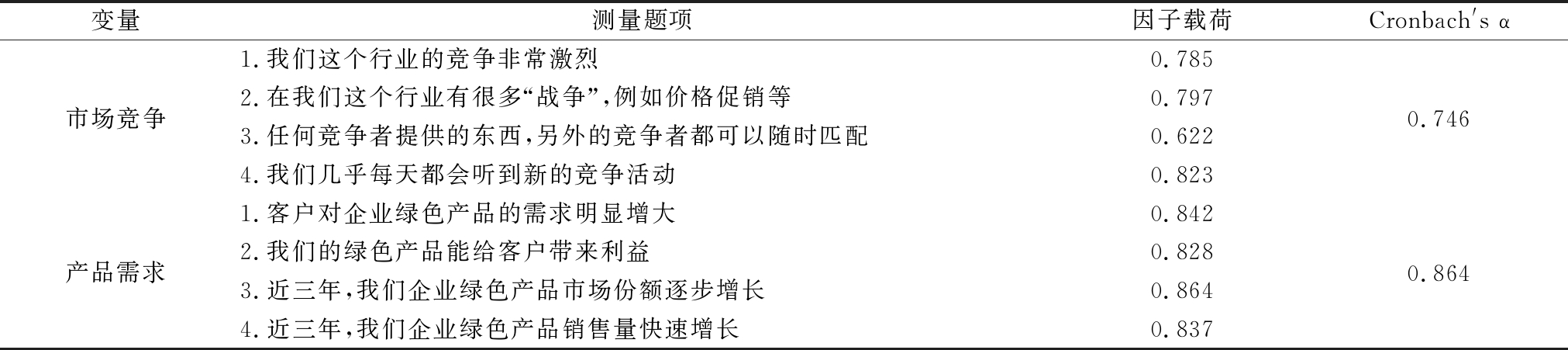

通过表2、表3、表4的信度与效度分析可知,智力资本、市场竞争、产品需求以及生态创新各维度的Cronbach′s α系数均大于0.7,表明本问卷具有良好信度。本研究量表主要采用国内外学者使用的成熟量表,因此具有较好的内容效度。用SPSS 22.0软件检验结构效度,由于KMO值均大于0.7,适用于因子分析方法,且累计方差贡献率值最小为52.17%,各测量题项的因子载荷值大多在0.7以上,少数几个在0.6~0.7之间,表明本问卷具有良好的结构效度,具备进一步分析数据的条件。

2.3 描述性统计分析

对样本进行描述性统计分析,各前因条件变量和结果变量的均值、标准差、最小值、最大值如表5所示,各变量均值都在5分以上。由于被调查对象大部分是大型企业,成立年限较长,有一定资本积累,且这些行业大部分属于环境偏好性企业,因此进行生态创新的可能性较大,均值得分偏高。

表2 智力资本要素信度与效度分析结果

变量测量题项因子载荷Cronbach's α 人力资本1.我们企业试图招募最好的人才0.6000.7682.我们企业采取有效措施培训和留住人才0.8013.我们企业管理人员业务素质较高0.7724.我们企业高水平研发人员比例较高0.7475.我们企业员工拥有熟练的操作技能0.673组织资本1.我们企业战略规划合理,满足绿色经济发展理念0.6490.8102.我们企业管理规章制度完善0.7573.我们的企业文化能被员工认同0.8024.上级部门决定能够迅速准确地贯彻到下级部门0.7575.企业各职能部门之间经常进行沟通和协调0.819关系资本1.我们企业时刻关注政府信息并获得生态补贴以及税收优惠0.7710.7892.我们企业和大学研究机构关系密切并进一步进行生态创新合作0.7413.我们企业与供应商关系密切并进一步进行生态创新合作0.7924.我们企业和客户关系密切,进一步了解客户需求0.7565.我们企业与金融机构建立长期合作关系0.629

表3 市场竞争、产品需求信度与效度分析结果

变量测量题项因子载荷Cronbach's α 市场竞争1.我们这个行业的竞争非常激烈0.7850.7462.在我们这个行业有很多“战争”,例如价格促销等0.7973.任何竞争者提供的东西,另外的竞争者都可以随时匹配0.6224.我们几乎每天都会听到新的竞争活动0.823产品需求1.客户对企业绿色产品的需求明显增大0.8420.8642.我们的绿色产品能给客户带来利益0.8283.近三年,我们企业绿色产品市场份额逐步增长0.8644.近三年,我们企业绿色产品销售量快速增长0.837

表4 生态创新信度与效度分析结果

变量测量题项 因子载荷Cronbach's α 生态管理创新近三年,与同行业相比,我们企业发展情况1.制定了有利于生态创新的战略0.8680.8582.采用新环境管理体系或方法、制度0.8083.收集和分享生态创新最新信息0.8204.积极开展各项生态创新活动0.862生态产品创新1.经常开发或采用结构简化的包装0.7590.8392.开发或采用容易回收再利用的新产品0.7553.开发或采用原材料容易降解的新产品0.7954.开发或采用低能耗或低污染的新产品0.8225.改进旧产品以降低污染或减少材料消耗0.777生态工艺创新1.改进生产工艺以遵守环保法规0.8300.8152.改进生产工艺以降低环境污染0.7973.引进新技术或设备以节约能源0.7134.对废物水或材料进行回收再利用0.7095.引进末端治理技术对生产过程中产生的污染物进行治理0.752

表5 研究变量描述性统计结果

统计指标条件变量智力资本要素人力资本组织资本关系资本外部情境市场竞争产品需求结果变量生态创新均值 5.6055.5465.3775.1055.2895.400标准差0.8600.8230.8500.9611.0060.846最小值2.0001.6001.6002.0831.0001.000最大值7.0007.0007.0007.0007.0006.929

3 研究方法与数据

3.1 研究方法选择

采用fsQCA(模糊集定性比较分析方法)进行实证分析。QCA是由Ragin在1987年首次提出的,其基于集合理论和整体视角,旨在通过对样本案例进行组态研究,有效解释由多个前因条件组态导致某一结果出现或不出现等此类问题[30]。本研究主要目的是探究“引致企业生态创新的路径有哪些”,采用QCA方法能有效找出这些路径。此外,相较于csQCA(清晰集定性比较分析)和mvQCA(多值定性比较分析)仅单一处理类别问题, fsQCA有机结合了定性和定量分析,在此基础上考虑程度变化问题,因此更具有优势。此外,本文研究的样本数据均为连续变量,因此也适用于fsQCA方法。

3.2 变量校准

运用fsQCA3.0软件进行数据分析。首先对各变量进行校准。在锚点选取方面,虽然Likert量表在设计阶段就已经对特定条件(变量)的程度或水平进行了区分,但由于调查样本企业的规模较大且受访者大多数以中高层管理者为主,因此在评分时可能会存在一定主观意愿。基于此,不能机械地选择分数1、4、7分别作为完全不隶属(0.05)、交叉点(0.5)、完全隶属(0.95)的3个定性锚点。综合考虑实际情况,借鉴Fiss[31]的研究,将5个条件变量和结果变量的3个锚点设定为25%(完全不隶属)、50%(交叉点)、75%(完全隶属)的对应值,最终校准结果见表6。

表6 各变量校准锚点

研究变量锚点完全不隶属交叉点完全隶属条件变量智力资本人力资本 5.2005.8006.200组织资本 5.2005.6006.000关系资本 5.0005.6006.000外部情境市场竞争 4.7505.2505.750产品需求 4.7715.5006.000结果变量生态创新高生态创新5.0005.5715.964低生态创新5.9645.5715.000

3.3 真值表构建

真值表反映了前因条件组合对结果的不同组态分布情况。研究涉及5个前因条件变量,因此至少满足25个组态。构建真值表的关键是确定合适的案例频数和原始一致性阈值。在设置案例频数时,参考Ragin[32]的建议,当样本规模较小时,设置频数为1;当样本规模较大时,频数阈值可以适当地提高,但至少应保留总案例数75%的比例,本文将案例频数设为1。在原始一致性阈值设定方面,Schneider[33]提出可接受的最低阈值为0.75,并且一致性阈值应当随样本数量大小而变化;Ragin也建议相应的最低阈值为0.8。基于此,将一致性阈值设定为0.8,最终以0(不发生)和1(发生)的形式产生高生态创新与低生态创新的不同组态。

3.4 必要性分析

在分析真值表之前,需要就单个条件变量对结果的影响进行必要性检验。所谓必要性分析,是指前因条件在多大程度上能够造成结果发生[34]。一般而言,必要条件的最低一致性水平为0.9[32]。表7显示了单因素必要性检验结果,可以看出,单个条件变量对高或低生态创新结果的一致性均未超过0.9,表明任一单个因素均无法构成高或低生态创新结果的必要条件。

4 讨论与分析

4.1 组态分析

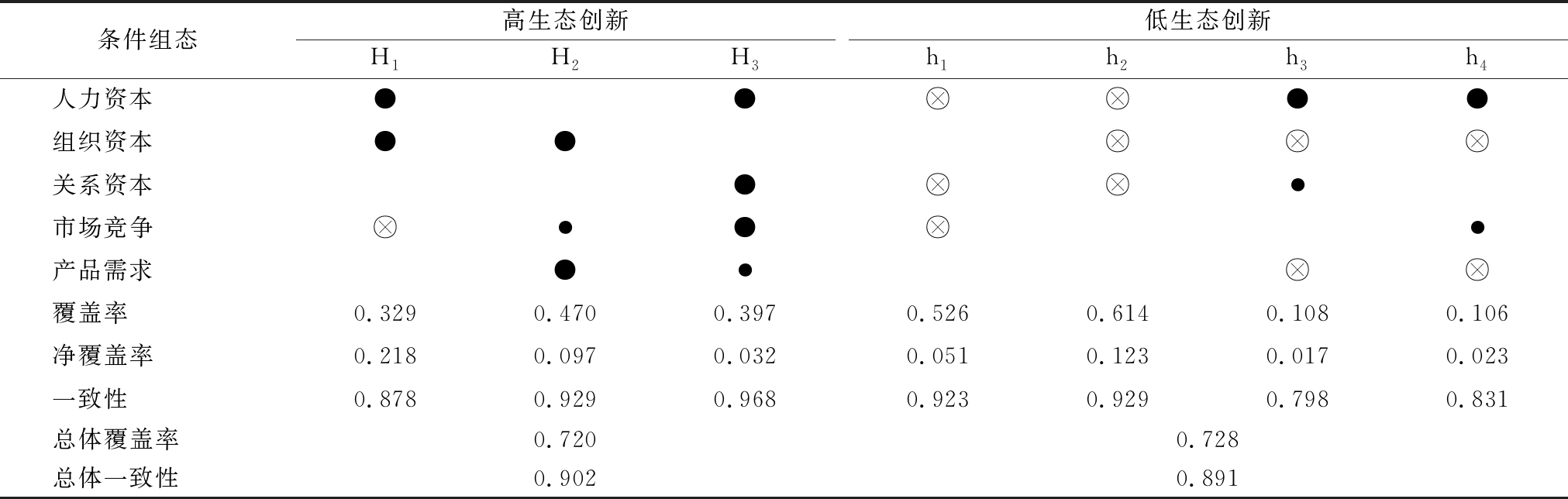

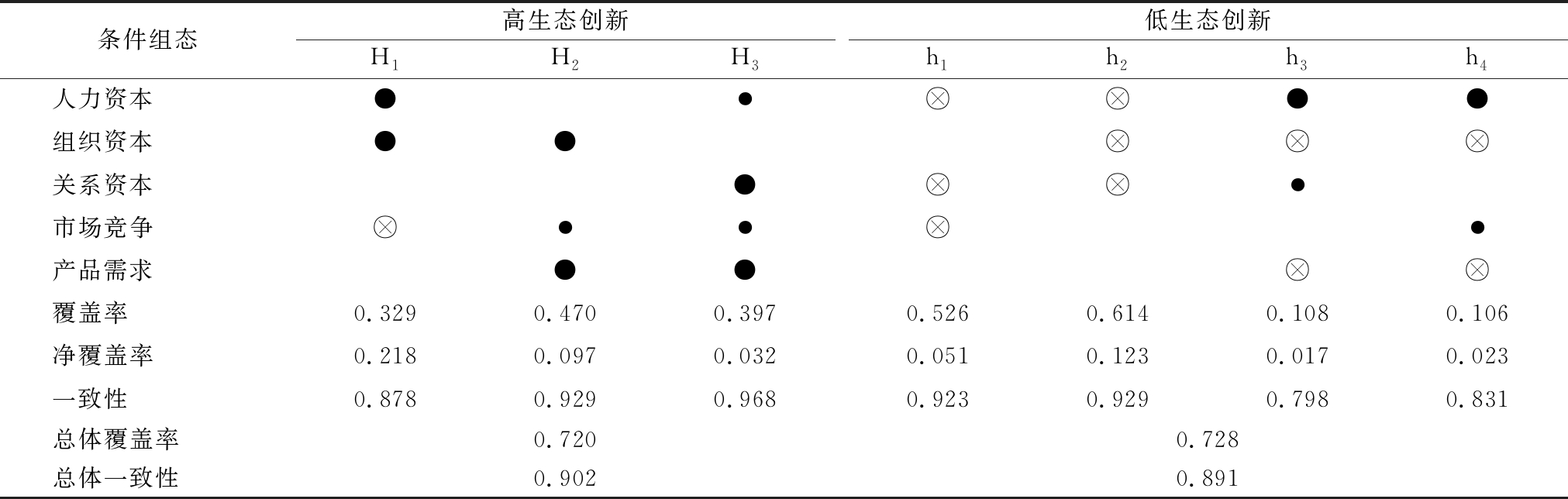

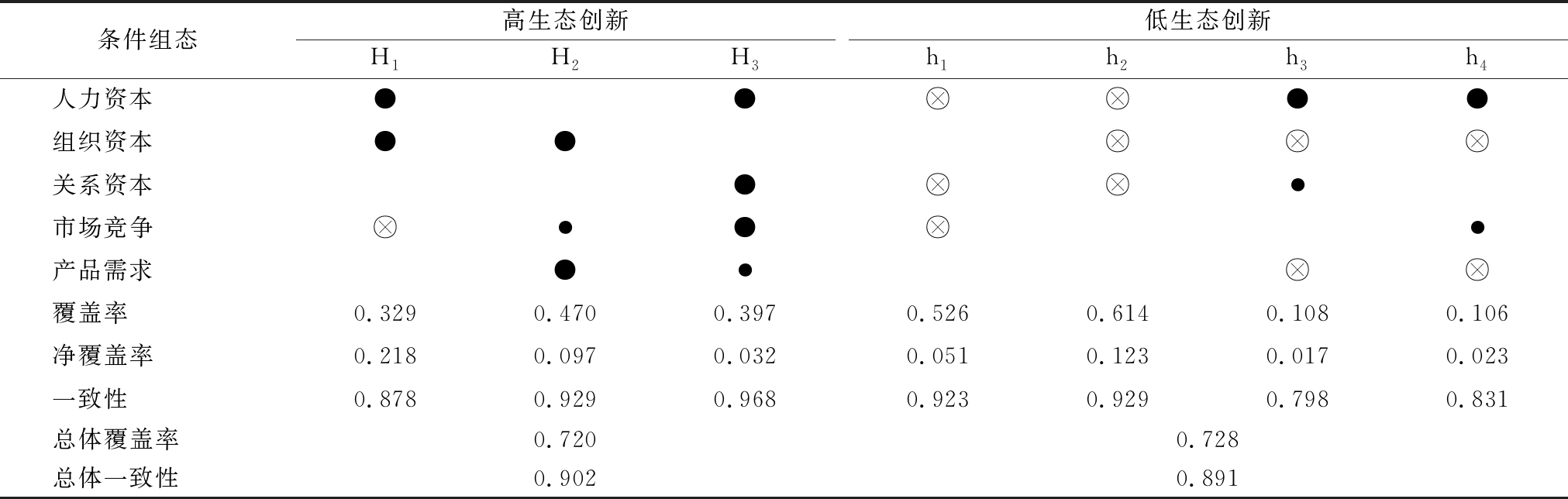

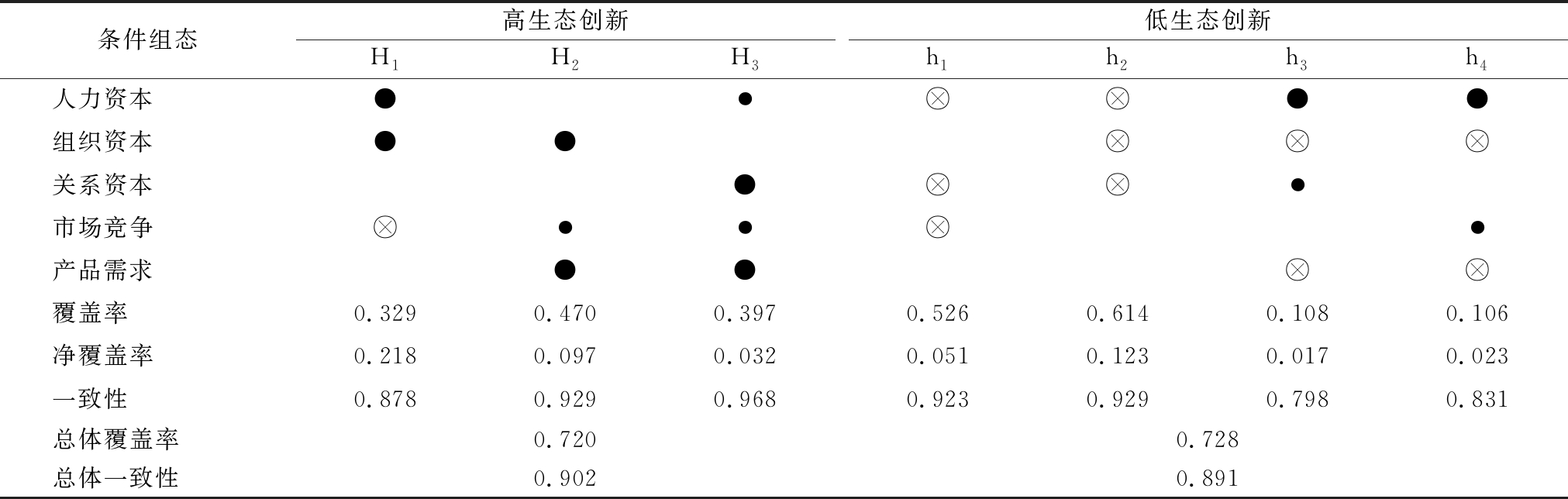

将校准好的数据导入软件中进行组态,由于中间解更容易反映实际结果,因此采用中间解进行分析。得出高生态创新的3个前因条件组态和低生态创新的4个前因条件组态(见表8)。其中,3个高生态创新组态(H1、H2、H3)的一致性数值分别为0.878、0.929、0.968,总体一致性为0.902,说明3个组态在满足绝大多数案例的情况下也是实现高生态创新的充分条件;总体覆盖率为0.720,由此解释了72%的高生态创新原因。4个低生态创新前因条件组态(h1、h2、h3、h4)的一致性数值分别为0.923、0.929、0.798、0.831,总体一致性为0.891,也是低生态创新的充分条件,总体覆盖率为0.728,由此解释了约73%的低生态创新原因。从结果来看,fsQCA有效识别了高、低生态创新的7种组态,并具有很强的解释力。这些前因条件组态结果表明,在市场竞争和产品需求情境下,人力资本、组织资本以及社会资本要素的存在或不存在导致企业生态创新水平的不同结果,具体见表8。

4.2 命题验证与路径分析

从表8可以看出,引致高生态创新的3条组态路径各不相同。在市场竞争较弱时,人力资本需与组织资本相匹配才会引致高生态创新;在市场竞争环境(较)激烈和绿色产品需求(较)旺盛情境下,强组织资本或强人力资本与强关系资本相匹配才能引致高生态创新。这些研究发现支持了假设H1,即单智力资本要素难以导致高生态创新,需要与其它智力资本要素或外部情境相匹配。高生态创新各组态路径分析如下:

表7 单因素必要性检验结果

条件变量结果变量生态创新~生态创新人力资本0.7720.303~人力资本0.3240.796组织资本0.8340.359~组织资本0.2800.759关系资本0.7570.299~关系资本0.3610.822市场竞争0.6400.410~市场竞争0.4440.677产品需求0.7660.355~产品需求0.3840.799

表8 产生高、低生态创新的前因条件组态

条件组态高生态创新H1H2H3低生态创新h1h2h3h4人力资本● ● ● ● 组织资本● ● 关系资本● ● 市场竞争● ● ● 产品需求● ● 覆盖率0.3290.4700.3970.5260.6140.1080.106净覆盖率0.2180.0970.0320.0510.1230.0170.023一致性0.8780.9290.9680.9230.9290.7980.831总体覆盖率0.7200.728总体一致性0.9020.891

注:参考 Ragin[32]等的表述方式,用●表示该变量存在,用⊗表示该变量不存在。其中,大圈表示核心条件,小圈表示边缘条件,空格表示该变量存在或不存在无关紧要。下同

组态H1:人力资本×组织资本×~市场竞争,表示在市场竞争较弱的情况下,高人力资本、高组织资本的企业能够实现高水平生态创新。当企业面对较小外部压力时,有创新意愿的企业会将更多精力投入到内部创新活动中。人力资本是智力资本的基础,员工工作技能、经验以及综合素质对组织创新战略实施起到推动作用。由完善的规划、绿色发展战略以及优秀的领导体现的高质量组织资本,能有效推动生态创新实现,同时,规避创新失败风险。因此,市场竞争较弱时高人力资本与高组织资本结合,通过向内拓展,注重内部知识积累,将知识内化于组织结构中,进而实现高生态创新。

组态H2:组织资本×市场竞争×产品需求,表明无论高人力资本和高关系资本存在与否,只要市场竞争较为激烈且产品需求旺盛,强组织资本作用显著,会导致高生态创新发生。组态H2的覆盖率最高(0.470),可认为约47%的企业是通过此组态路径实现高生态创新。随着消费者更加偏好绿色产品,对绿色产品的旺盛需求会使企业纷纷效仿开展绿色创新,众多竞争对手的存在使得竞争更为激烈,此时内隐于组织流程中的组织资本对创新发挥重要作用——完善的组织结构和高水平的管理能力有助于组织应对外部复杂环境以及提升风险承受能力,同时,通过对内部资源的组织协调,能够迅速对创新战略作出反应,进一步提升企业生态创新水平。其中,组织资本和产品需求是核心条件,市场竞争是辅助条件。

组态H3:人力资本×关系资本×市场竞争×产品需求,表明无论高组织资本存在与否,在市场竞争(较)激烈和绿色产品需求(较)旺盛情境下,高人力资本与高关系资本相匹配就能引致高生态创新,且组态H3的一致性最高(0.968)。这是因为由市场竞争和绿色产品需求带来的外界压力与紧张氛围会使企业产生生态创新动力。在研发投入和创新初始阶段,高人力资本能够为创新带来更多技术支持,使企业更容易获得绿色创新所需知识和技能;关系资本是实现创新的保障,利益相关者的社会资本是开展创新活动、完成技术和产品升级的重要外部资源[35]。根据利益相关者理论,企业与客户、供应商、政府等利益相关者的不同亲密程度对生态创新活动产生差异化影响,其中,丰富的关系资本有利于企业优先于同行业快速捕捉生态创新领域的信息和机遇。同时,关系资本与人力资本密切相关,关系资本形成和维护需要人力资本支撑,而强关系资本也会吸引更多优秀人才,促进人力资本积累。因此,在外部竞争压力下,高人力资本与高关系资本结合,向外拓展,通过获取外部知识实现和延续高生态创新。其中,人力资本、关系资本和市场竞争是核心条件,产品需求是辅助条件。

通过对比以上高生态创新组态,可以发现,在市场竞争较弱、绿色产品需求存在或不存在情境下,人力资本会与组织资本结合,通过向内拓展,注重内部知识积累,将知识内化于组织结构中,从而实现高生态创新(如H1);当市场竞争激烈、产品需求较旺盛时,人力资本会与关系资本结合,向外拓展,通过获取外部知识实施高生态创新(如H3);在市场竞争较为激烈、产品需求旺盛时,强组织资本作用显著,导致高生态创新发生(如H2)。这些发现支持了研究假设H3,即在市场竞争和/或产品需求情境作用下,不同智力资本要素组合能引致企业高生态创新。

QCA方法具有非对称性特点,即某个结果出现或不出现的前因条件组态并不是完全相反的。为了全面深入地探究生态创新驱动机制,进一步分析导致低生态创新的前因条件组态(如表8)。

组态h1:~人力资本×~关系资本×~市场竞争,表示无论产品需求与组织资本如何,当企业处于较弱的市场竞争环境中且缺乏高人力资本和高关系资本时,生态创新就会受到抑制。可能的原因是,当市场竞争不激烈时,企业并没有产生危机意识,倾向维持现有组织管理或产品工艺流程而不会主动创新。再加上企业内部管理者或员工技能经验不足,导致生态创新发展战略与技术缺乏,更加不利于开展产品或工艺革新。从企业外部而言,缺乏供应商、政府等利益相关者的支持,会进一步抑制生态创新实现。

组态h2:~人力资本×~组织资本×~关系资本,表明无论市场竞争和产品需求外部情境如何,低人力资本、低组织资本和低关系资本组合将导致低生态创新,且一致性达到了0.929,覆盖率为0.614,是4种低生态创新条件组态中一致性与覆盖率最高的。由此验证了研究假设H2,即企业在智力资本缺失的情况下会引致低生态创新。智力资本作为企业的核心竞争力,对企业创新影响显著[14]。在市场竞争较弱且产品需求不旺盛的情况下,企业更加没有动力进行生态创新。即使市场竞争激烈且消费者或市场对绿色产品需求旺盛,促使企业开展生态创新,但是由于缺乏相关的战略指导、经验、技能以及外部关系,生态创新也会失败。此组态更加说明了智力资本要素对于企业生态创新的重要性。

组态h3:人力资本×~组织资本×关系资本×~产品需求,表示无论市场竞争状况如何,只要产品需求不足且组织资本不高,即使是拥有高人力资本和高关系资本的企业也无法实现高生态创新。

组态h4:人力资本×~组织资本×市场竞争×~产品需求,表明无论关系资本状态如何,只要产品需求和组织资本低,即使拥有高人力资本和处于较为激烈的市场竞争环境中,高生态创新也难以实现。

在组态h3和组态h4中发现,只要缺少产品需求和组织资本,无论高人力资本是与高关系资本还是与高市场竞争组合,都对生态创新无影响。可能的原因是:一方面,由于组织规章制不健全,无法制定出科学的绿色发展战略,导致企业人力资本没有被充分开发利用,因此造成企业高生态创新难以实现;另一方面,虽然企业拥有较高人力资本,但是绿色产品在市场上不受欢迎,需求很低,即使企业拥有强人力资本,也不愿意耗费人力、物力进行生态创新。

在市场竞争较弱时,人力资本和关系资本的缺失将导致低生态创新(如组态h1);当外部没有绿色产品需求时,无论企业人力资源如何(如组态h3和组态h4),是否具有关系资本,企业都不乐意构建组织资本以实施生态创新。因此,市场竞争和绿色产品需求是激发企业实施生态创新的外部推力。如果缺乏外部市场和客户,企业就没有动力和意愿进行生态创新。这也回应了Hecker & Ganter[36]的观点:市场竞争对企业管理创新具有持续促进作用。尽管人力资本在企业智力资本中起基础作用,但人力资本在企业生态创新过程中不能单独发挥作用,强人力资本如果错配(如组态h3和组态h4)或是不能得到其它资本的强力支持,依旧会导致低生态创新发生。综上,这些发现支持了假设H4,即在市场竞争和/或产品需求情境下,智力资本要素缺失或错配将导致企业低生态创新。研究尚未发现组织资本和关系资本间的联系,二者关系在组态分析中尚不明确。

4.3 稳健性检验

以往研究主要通过一致性水平或调整案例频数进行稳定性检验。为了提高研究结果的可靠性,在QCA软件中将案例频数调至2进行高/低生态创新前因条件组态,发现与以1为频数形成的前因条件组态基本一致,且各组态路径覆盖率和一致性结果基本没有变化,具体见表9。

表9 稳健性检验结果

条件组态高生态创新H1H2H3低生态创新h1h2h3h4人力资本● ● ● ● 组织资本● ● 关系资本● ● 市场竞争● ● ● 产品需求● ● 覆盖率0.3290.4700.3970.5260.6140.1080.106净覆盖率0.2180.0970.0320.0510.1230.0170.023一致性0.8780.9290.9680.9230.9290.7980.831总体覆盖率0.7200.728总体一致性0.9020.891

5 结论与展望

5.1 研究结论

以中国制造业企业为研究对象,采用fsQCA分析方法,探究市场竞争以及产品需求情境下智力资本要素对企业生态创新的影响。在验证4个假设的基础上,还发现:人力资本是企业无形资产中最具核心价值的资产,是企业实施生态创新的必要条件;企业会根据外部情境选择不同发展路径。在低市场竞争环境下,强人力资本会与内部强组织资本结合实现生态创新;而在强市场竞争环境下,高人力资本会与外部强关系资本结合实现高生态创新。由此可见,组织资本和关系资本在创新过程中发挥了权变作用,是创新的必要条件——在市场竞争较弱时,组织资本发挥积极作用;在市场竞争激烈时,关系资本发挥积极作用。市场竞争和绿色产品需求是企业实施生态创新的外部推力。智力资本(某些)要素缺失或错配是导致低生态创新产生的内在原因,而绿色产品需求弱、市场竞争不激烈是低生态创新产生的外部原因。

5.2 理论贡献

理论贡献:①从整体性组态视角,厘清了引致企业高/低生态创新的路径。已有研究仅仅关注单个智力资本要素变化对生态创新的影响,本文基于智力资本要素与外部情景匹配的组态视角,围绕企业生态创新,验证了以智力资本要素、市场竞争以及产品需求不同条件为核心的多种组态能够通过“殊途同归”的方式实现高/低生态创新;②对比分析了导致企业高/低生态创新的内在原因,即智力资本要素和外部环境双缺失是导致企业低生态创新的内在原因。而在市场竞争和/或产品需求情境下,不同智力资本要素组合能引致企业高生态创新。研究有助于企业根据不同市场竞争水平和产品需求,合理配置和利用相应的智力资本组态实现生态创新。

5.3 实践启示

本研究对制造企业在实施生态创新活动中,如何结合不同情境培育和配置智力资本要素、提高创新能力提供了一定管理与实践启示。

(1)加强智力资本体系建设。人力资本是企业实现生态创新的基石,组织资本是企业最持久、最深厚的知识财富。当市场竞争较弱时,高人力资本与高组织资本是引致高生态创新的核心要素。人力资本和组织资本作为企业内部的重要资本,企业应该加大员工知识开发与管理力度,合理引进人才,塑造和谐的组织文化,在组织成员中积极推进生态创新经验的沟通与交流。关系资本是激发企业生态创新的重要外部推力。当外部环境变化较为剧烈时,高人力资本和高关系资本发挥核心作用。高关系资本意味着企业能从外部社会关系网络中获取有助于生态创新的资源和知识等信息,从而加快创新进程。因此,应提升企业智力资本体系开发、积累和利用能力,扩大人力资本增量,培养创新型人才,鼓励创新,营造良好的智力资本投资环境。同时,发展与政府、顾客、供应商等外部网络相关者的密切联系,为组织提供丰富的创新资源和能力。

(2)注重智力资本要素的契合。企业在实施生态创新过程中,要注意智力资本要素的差异化作用,合理配置与运用,而不是完全依赖某一资本要素。人力资本作为企业无形资产的核心组成部分不可忽视,但同时也要注意组织资本和关系资本在生态创新中的权变作用。对于拥有高智力资本的企业,虽然能够为实施生态创新提供足够资本支持,但是高智力资本并不意味着就一定能实现生态创新,如果仅仅依靠某单一智力资本要素,或是随意组合资本要素反而会阻碍创新进程。人力、组织及关系资本并不是提高企业生态创新的必要条件,并且高人力资本或高关系资本与低组织资本的组合在外部环境下对生态创新无法起到促进作用。这些说明企业在开展创新活动前要构建完善的发展战略,提前作好组织规划,充分利用知识管理平台,将人力资本与关系资本转化为企业自有资产,然后内化于组织结构中。这样才能充分发挥其价值,最终通过合理配置和利用,提高企业适应外部环境变化的能力,进而实现生态创新。

(3)根据不同情境选择合适的生态创新路径。智力资本、市场竞争及产品需求间的多元组态效应反映了生态创新的复杂性。企业应该及时、准确地把握市场竞争和产品需求信息,根据环境变化适时调整和配置智力资本要素,实施相应的生态创新行动。当消费者或市场对绿色产品需求程度提高时,以及企业处于市场竞争较激烈的环境时,很容易受到外部市场以及同行企业的挤压,企业为了寻求利益,会争先在产品或工艺上进行生态创新。此时,高人力资本与高关系资本组态或与高组织资本组态这两条路径都能促进企业生态创新。这说明在外部环境压力下,企业进行智力资本运作的选择是多样化的。企业可以结合自身资本存量,积极响应外部环境变化,灵活运作智力资本。一方面,组织资本在企业生态创新中发挥着核心作用,实施绿色发展战略、规章制度完善的企业更容易获得成功;另一方面,关系资本的作用不可小觑。正确处理与政府、客户、供应商等利益相关者关系,积极构建关系资本,实现企业知识积累和资源共享,相当于抢占了创新先机,再加上人力资本的匹配组合,就能在同行业中脱颖而出,实现生态创新。

5.4 研究不足

本研究有一定局限性:①主要考虑市场竞争在整体上对生态创新的促进或抑制作用,没有结合竞争类型检验市场竞争对生态创新的影响,后续研究可以考虑竞争异质性问题;②研究模型中没有包含所有可能影响企业生态创新的因素,如管理者特性、政府政策等,未来可以进一步探究;③仅以制造行业为样本对企业生态创新进行研究,所涉及的行业比较单一,研究结论的普适性有待进一步检验。

参考文献:

[1] 张慧颖,吕爽.智力资本、创新类型及产品创新绩效关系研究[J].科学学与科学技术管理,2014,35(2):162-168.

[2] 潘楚林,田虹. 经济新常态下绿色智力资本怎样成为企业的竞争优势[J].上海财经大学学报,2016,18(2):77-90.

[3] 王永贵,李锐,陶秋燕. 智力资本要素联动效应与双元创新能力提升[J].经济与管理研究,2016,37(3):86-93.

[4] SARKAR A N. Promoting eco-innovations to leverage sustainable development of eco-industry and green growth[J]. European Journal of Sustainable Development, 2013,2(1): 171-224.

[5] 曹洪军,陈泽文.内外环境对企业绿色创新战略的驱动效应——高管环保意识的调节作用[J].南开管理评论,2017,20(6):95-103.

[6] 喻登科,刘江莹.创新型企业知识资本、组织性格与未来取向[J].科技进步与对策, 2020,37(2):115-124.

[7] STEWART T A. Intellectual capital: the new wealth of organizations[M]. New York:Bantam Doubleday Dell Publish Group Inc, Planning, 1997.

[8] SUBRAMANIAM M,YOUNDT M A.The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities[J]. Academy of Management journal, 2005,48(3):450-463.

[9] 吴晓云,杨岭才,李辉.智力资本的集约化战略:技术领先与开放式创新[J].科学学与科学技术管理,2016,37(2):172-180.

[10] 石军伟,胡立君,付海艳.企业社会责任、社会资本与组织竞争优势:一个战略互动视角—基于中国转型期经验的实证研究[J].中国工业经济,2009,26(11):87-98.

[11] OECD P B.Sustainable manufacturing and eco-innovation: towards a green economy[R]. Policy Brief-OECD Observer, 2009.

[12] CHENG C C, YANG C, SHEU C, et al. The link between eco-innovation and business performance: a Taiwanese industry context[J]. Journal of Cleaner Production, 2014(64): 81-90.

[13] PENG X, LIU Y. Behind eco-innovation: managerial environmental awareness and external resource acquisition[J]. Journal of Cleaner Production, 2016, 139:347-360.

[14] 刘程军,蒋天颖,华明浩.智力资本与企业创新关系的Meta分析[J].科研管理,2015,36(1):72-80.

[15] BOON C, ECKARDT R, LEPAK D P,et al. Integrating strategic human capital and strategic human resource management[J]. The International Journal of Human Resource Management, 2018,29(1):34-67.

[16] 王朝晖,刘嫦娥.智力资本要素内部契合对探索式创新和利用式创新的影响[J].科技进步与对策,2017,34(11):6-13.

[17] 何超,张建琦,刘衡.资源拼凑与中小企业创新:智力资本的中介作用[J].科研管理,2019,40(7):140-151.

[18] HARRISON S, SULLIVAN SR P H. Profiting from intellectual capital: learning from leading companies[J]. Journal of intellectual capital, 2000, 1(1): 33-46.

[19] 詹湘东.结构资本与技术能力:外部知识管理及知识距离的作用[J].科技进步与对策,2019,36(2):144-152.

[20] HE F, MIAO X, WONG C W Y, et al. Contemporary corporate eco-innovation research: a systematic review[J]. Journal of cleaner production, 2018(174): 502-526.

[21] DE MARCHI,V. Environmental innovation and R&D cooperation: empirical evidence from Spanish manufacturing firms[J]. Research Policy,2012, 41 (3):614-623.

[22] 夏清华,黄剑.市场竞争、政府资源配置方式与企业创新投入——中国高新技术企业的证据[J].经济管理,2019,41(8):5-20.

[23] 李维安,韩忠雪.民营企业金字塔结构与产品市场竞争[J].中国工业经济,2013,30(1):77-89.

[24] KUUSELA P, KEIL T, MAULA M. Driven by aspirations, but in what direction? performance shortfalls, slack resources and resource-consuming vs. resource-freeing organizational change [J]. Strategic Management Journal, 2017, 38(5):1101-1120.

[25] 贾军,魏雅青.产品市场竞争、客户关系治理与企业创新关系研究——基于行业竞争程度与企业市场地位的双重考量[J].软科学,2019,33(12):66-71.

[26] SHRIVASTAVA P. Environmental technologies and competitive advantage[J]. Strategic management journal, 1995, 16(S1): 183-200.

[27] 魏谷,孙启新.组织资源、战略先动性与中小企业绩效关系研究—基于资源基础观的视角[J].中国软科学,2014,29(9):117-126.

[28] LEONIDOU L C,LEONIDOU C N,FOTIADIS T A,et al. Resources and capabilities as drivers of hotel environmental marketing strategy: implications for competitive advantage and performance[J]. Tourism Management, 2013, 35(4):94-110.

[29] KAMMERER D. The effects of customer benefit and regulation on environmental product innovation: empirical evidence from appliance manufacturers in Germany[J]. Ecological Economics, 2009, 68(8-9):2285-2295.

[30] 杜运周,贾良定.组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[J].管理世界,2017,33(6):155-167.

[31] FISS P C. Building better causal theories: a fuzzy set approach to typologies in organization research[J]. Academy of management journal, 2011, 54(2): 393-420.

[32] RIHOUX B, RAGIN C C. Configurational comparative methods: Qualitative comparative analysis (QCA) and related techniques[M]. Sage Publications, 2008.

[33] SCHNEIDER C Q, WAGEMANN C. Set-theoretic methods for the social sciences: A guide to qualitative comparative analysis[M]. Cambridge University Press, 2012.

[34] 张明,杜运周.组织与管理研究中QCA方法的应用:定位、策略和方向[J].管理学报,2019,16(9):1312-1323.

[35] 黄宇虹,捷梦吟.关系、社会资本与小微企业创新[J].科研管理,2018,39(11):27-39.

[36] HECKER A, GANTER A. The influence of product market competition on technological and management innovation: Firm-level evidence from a large-scale survey[J].European Management Review, 2013, 10(1): 17-33.

(责任编辑:胡俊健)