0 引言

作为新兴经济体的典型代表,中国经济呈现出良好发展态势,但与此同时,高速增长积累的结构性痼疾、外部不确定性和内部不稳定性使企业正常运营受到严峻挑战。“黑天鹅”“灰犀牛”事件频发使管理者不得不重新思考企业该如何穿越危机、持续成长。研究表明,韧性作为应对各种逆境的理想组织特征,能够帮助企业从危机中快速恢复,并利用危机实现逆势增长[1],在企业发展过程中扮演重要角色。因此,如何理解组织韧性的本质?组织韧性包含哪些维度?如何衡量组织韧性?上述问题成为新兴经济背景下管理领域的重要研究课题。

自韧性概念被提出以来,韧性研究在许多领域取得进展。Meyer[2]首次将韧性概念运用到商业和管理学文献中,并将其定义为组织经历初级变革和单环学习的结果。随后,管理学领域学者分别从高可靠性组织[3]、组织学习[4]、人力资源管理[5]、战略管理[6]等角度对组织韧性进行广泛和多方面的研究。其中,大部分研究采用定性分析方法,从能力、过程或结果等视角对组织韧性进行概念化[1],而不同内涵界定又衍生出不同的测量方法。有些研究从系统角度测量组织韧性,强调韧性组织所具备的特征;也有研究从战略角度衡量组织韧性,侧重于组织在不确定环境中为提高其韧性而开发的独特能力。由此可见,现有研究在组织韧性内涵、维度以及衡量方法上存在不同观点,缺乏适用性理论框架,难以为企业管理者提供理论与实践指导。此外,由于受情境因素影响,组织管理领域的相关概念往往缺乏普适性[7]。新兴经济背景下中国企业面临的主要风险与西方国家存在一些差异,主要反映在竞争意识缺失、市场机制不完善以及法律制度不健全等方面[8]。然而,现有文献在研究组织韧性相关问题时并未对本土化问题予以充分解释。

鉴于组织韧性是一个情境化概念[9],有必要在中国情境下清晰界定组织韧性内涵,并规范组织韧性测量工具。首先,对组织韧性研究文献进行系统梳理,深入分析国内外学者对组织韧性的概念界定及维度划分,通过半结构化访谈开发并修订各维度测量题项。随后,通过大规模问卷调查对组织韧性测量量表进行实证检验。最后,得出组织韧性量表开发的研究结论,并提出研究局限性及未来研究方向。结论能够帮助学者们更好地理解组织韧性的本质,并为中国情境下组织韧性实证分析提供可靠的测量工具和理论依据。

1 组织韧性内涵与维度研究回顾

1.1 组织韧性内涵

韧性一词源于拉丁语“resilio”,意为“反弹、弹回”,最早出现在物理学文献中,用来描述材料在负载下储存应变能以避免断裂或变形的属性[10]。随后,该概念在生态学和心理学领域发展起来。Holling[11]指出,韧性被视为度量生态系统完整性的一个指标,它意味着通过维持组织功能而不产生重大分歧来同化变化和干扰;Coutu[12]从心理学角度解释韧性,发现具有韧性的个体具有3个特征,即接受现实、坚信生活是有意义的,以及具备随机应变能力,这种个性有助于个人承受事件的消极后果,并以乐观心态抵御生活逆境、消解负面情绪。韧性概念在灾难和危机管理领域也被广泛讨论。在针对地震灾害的研究中,Bruneau等[13]指出,韧性是指社会单位(如组织、社区)减轻和控制灾害产生的影响,以及以尽量减少社会混乱的方式开展恢复活动的能力。上述概念描述表明,韧性既涵盖预防危机发生的防范措施,又包括应对和尽量减少危机影响的事后战略。

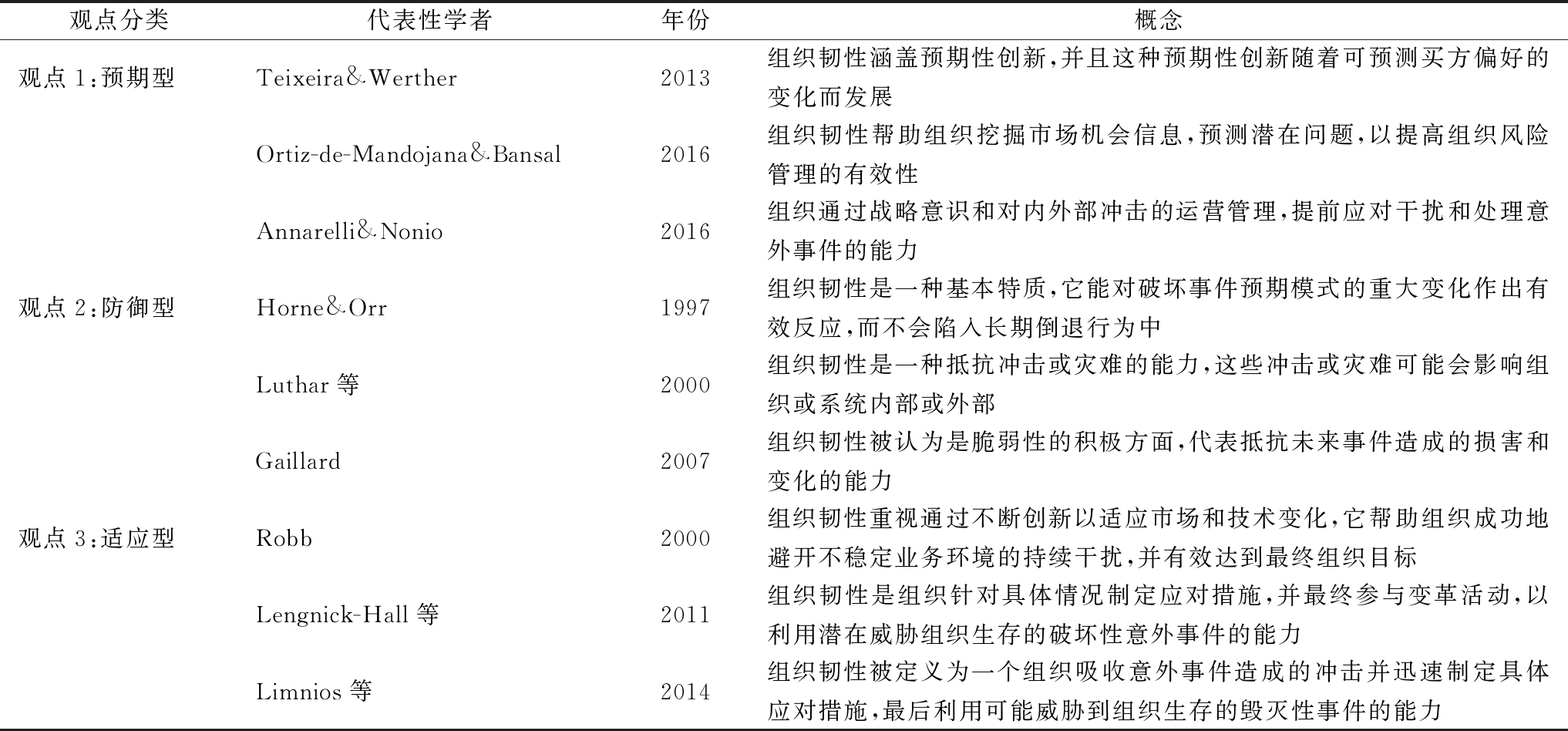

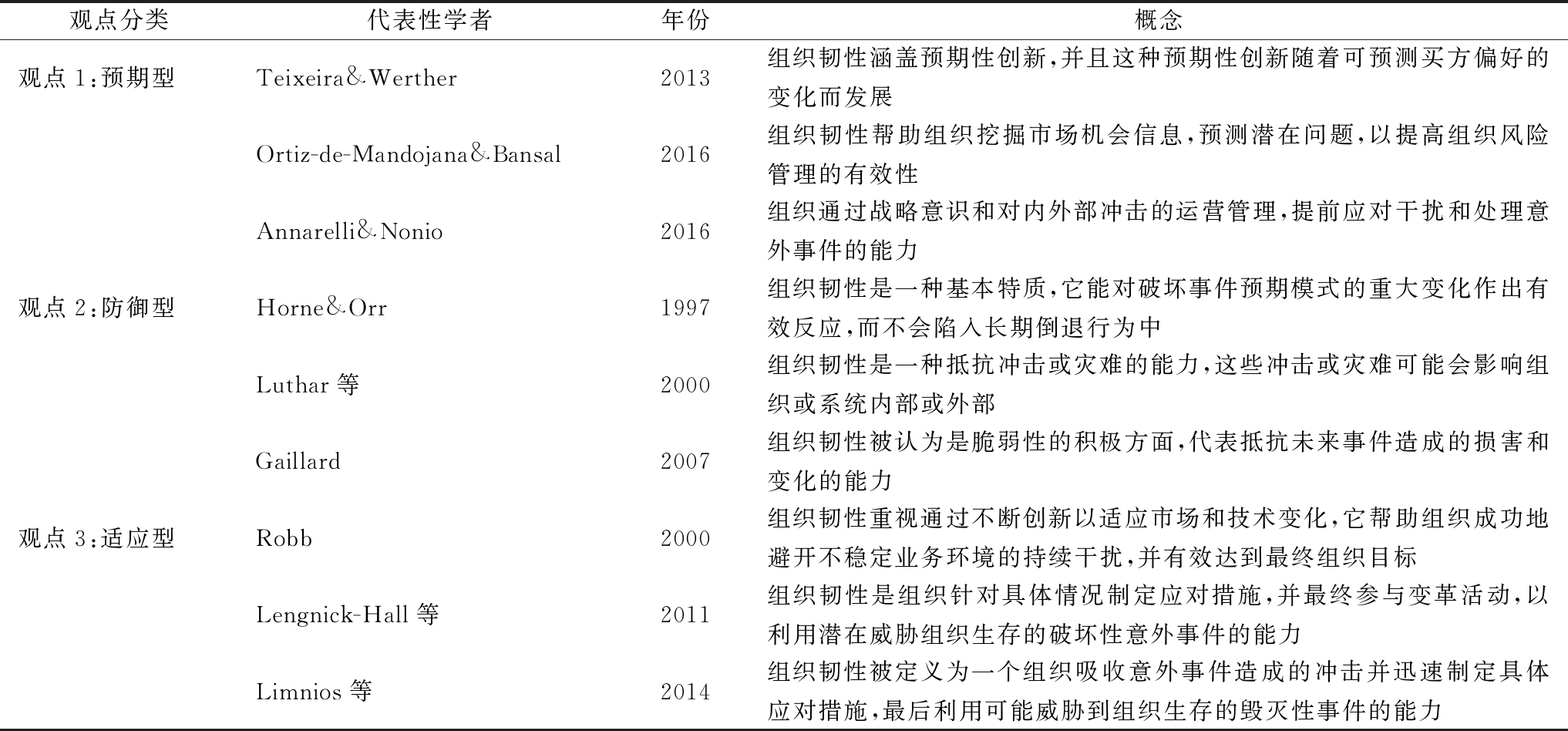

随着商业环境变得越来越复杂,组织韧性开始成为管理学领域关注的焦点,被视为企业确保可持续性发展和成长的关键因素[14]。现有关于组织韧性的文献可归纳为组织对外部威胁的响应、组织可靠性、员工优势、商业模式适应性,以及韧性供应链设计5个研究主题[15]。学者们通常从某一研究视角出发诠释组织韧性内涵。例如,在员工优势研究主题中,组织韧性被视为员工心理资本的重要因素,与工作幸福感和组织满意度呈正相关[16] ;在商业模式适应性研究主题中,组织韧性则强调组织如何调整和重新设计商业模式,以便在危机中快速恢复绩效水平[17];在韧性供应链设计研究主题中,组织韧性是指组织供应链网络从故障中快速恢复的能力[18]。各研究主题关注的角度不同,导致组织韧性内涵界定缺乏一致性,大多数研究主要关注组织“从意外情况中快速恢复”的静态属性。实际上,组织韧性是指随着时间推移,组织不断发展其适应性的动态能力[19]。与Teece提出动态能力所具备的感知(组织对环境变化中存在的机会或威胁的感知)、捕获(组织将新机会转化为新产品、流程或服务的过程)和重构(组织重新配置资源或结构的能力)3个关键特征相对应,具有韧性的组织在面对危机时会经历预期、防御和适应3个连续过程[20]。因此,本文基于组织韧性过程研究,系统梳理现有组织韧性文献,通过表1概述学者们对组织韧性内涵的界定,并强调其关注点。

一种观点从预期视角解释组织韧性概念,强调具有韧性的组织可以预测挑战,并在破坏发生之前制定预案,作为危机处理的第一步[21]。因此,组织韧性被视为危机预防的可行替代方案,帮助组织最小化甚至避免意外事件的影响。例如,Ortiz-de-Mandojana & Bansal[22]认为,组织韧性可通过预测组织面临的潜在危机,提高组织风险管理的有效性;Boin等[23]指出,组织韧性强调预测和识别潜在风险,防止潜在问题升级为全面危机或崩溃。这类形式的组织韧性与系统警觉性密切相关。

还有观点从防御视角诠释组织韧性内涵,将其描述为组织忍受挫折并从挫折中反弹的能力。例如,Linnenluecke&Griffiths [24]认为,组织韧性是指组织吸收突发事件的不利影响并从中恢复的能力。上述概念描述意味着在面对意外事件时,具有韧性的组织能够抵抗冲击,并能从超出组织应对范围的冲击中快速恢复;Horne&Orr[25]指出,韧性使组织努力在系统状态恢复和新现实之间实现契合,同时避免组织功能失调或倒退行为;Limnios等[26]将这类组织韧性描述为一种“战略防御”。在这种情况下,组织韧性依赖于发展已建立的反应渠道,以降低突发事件的负面影响[20],即组织必须在逆境中充分利用已有资源和专业知识,在维持组织运营的同时承受一系列冲击,并快速恢复预期绩效水平。这类形式的组织韧性与系统稳健性或复原能力密切相关。

第三种观点认为,组织韧性超越了抵御和恢复功能,强调组织能够主动且迅速制定具体措施以应对挑战,并通过利用威胁组织生存的破坏性意外事件所带来的机会,在经历危机后变得更强大。如Gilbert等[27]认为,组织韧性可以帮助组织在挑战中获得持续增长。这种观点既强调组织新能力开发,即组织通过创新不断自我更新,以适应市场和技术变化[28],又强调组织对新机会的识别,即组织能够有效利用变化,甚至将不利条件转化为学习和创新机会,以确保自身发展的连续性[29]。Hamel&Vaelikangas[30]将这类组织韧性描述为一种“战略进攻”,即组织可以通过利用现有资源和能力进行战略调整,以适应当前发展实际,有效摆脱困境。这类形式的组织韧性与系统持续学习、适应性及灵活性特征相关联[20]。

综上,大多数组织韧性概念性研究侧重于上述3种观点,但最近研究认为,应从更广泛的视角诠释组织韧性[1]。如Sutcliffe&Vogus[31]结合防御和适应观点,发现组织韧性不仅包括恢复正常功能的能力,还包括组织在逆境中学习和成长,使其变得比以前更强大的能力;Somers[6]结合预期和适应观点,认为组织韧性是指识别潜在风险,并采取积极措施以确保组织在逆境中茁壮成长;Weick[32]认为,组织韧性不仅强调组织适应能力,还强调通过创造性和前瞻性的解决方案处理动荡环境中遇到的难题。组织韧性的本质是组织与外部环境匹配的动态行为过程[33],这意味着无论是在意外事件发生之前、期间还是之后,具有韧性的组织均需要及时采取行动应对危机。Burnard&Bhamra[20]结合预期、防御和适应3种观点,指出组织韧性是组织系统的新兴属性,能使组织努力提高情景意识,降低其面对系统性风险的脆弱性,并有效吸收、应对和利用破坏性意外事件。因此,本文借鉴Burnard&Bhamra给出的定义,认为组织韧性是指组织预测突发事件,主动接受新的风险和威胁,并创造性地制定应对措施以实现逆势增长的能力。该定义与李平[34]结合中国企业案例所提出的组织韧性发展“三段式”相吻合,即预备与戒备、反映与调整、恢复与改进。通过这一演化过程,组织韧性能力得到进一步增强,有助于其塑造可持续竞争优势。因此,组织韧性常被用来解释“为什么有些组织在处理危机事件时比其它组织更成功”[30]。

表1 组织韧性概念示例

观点分类代表性学者年份概念观点1:预期型Teixeira&Werther 2013组织韧性涵盖预期性创新,并且这种预期性创新随着可预测买方偏好的变化而发展Ortiz-de-Mandojana&Bansal2016组织韧性帮助组织挖掘市场机会信息,预测潜在问题,以提高组织风险管理的有效性Annarelli&Nonio2016组织通过战略意识和对内外部冲击的运营管理,提前应对干扰和处理意外事件的能力观点2:防御型Horne&Orr1997组织韧性是一种基本特质,它能对破坏事件预期模式的重大变化作出有效反应,而不会陷入长期倒退行为中Luthar等2000组织韧性是一种抵抗冲击或灾难的能力,这些冲击或灾难可能会影响组织或系统内部或外部Gaillard2007组织韧性被认为是脆弱性的积极方面,代表抵抗未来事件造成的损害和变化的能力观点3:适应型Robb2000组织韧性重视通过不断创新以适应市场和技术变化,它帮助组织成功地避开不稳定业务环境的持续干扰,并有效达到最终组织目标Lengnick-Hall等2011组织韧性是组织针对具体情况制定应对措施,并最终参与变革活动,以利用潜在威胁组织生存的破坏性意外事件的能力Limnios等2014组织韧性被定义为一个组织吸收意外事件造成的冲击并迅速制定具体应对措施,最后利用可能威胁到组织生存的毁灭性事件的能力

1.2 组织韧性维度

在组织韧性研究中,学者们试图从不同维度分析组织韧性结构。一些学者认为,组织韧性是通过强调韧性系统应该具备哪些特性进行衡量的。如Burnard等 [35]指出,组织韧性包含准备度和适应度两个维度,准备度是指组织采取主动或被动方法管理风险的程度,适应度是指组织刚性或灵活分配资源的程度;Kantur&Iʂeri-Say [14]提出了组织韧性的三维结构:稳健性、敏捷性和完整性;Tierney[36]提出,组织韧性可通过稳健性、冗余性、充足性和敏捷性4个维度衡量。

还有一些学者通过韧性组织所具备的能力进行维度划分。Hind等[37]从变革能力、组织承诺、社会关系、团队凝聚力和情景意识等维度研究组织韧性;Mallak[38]从目标导向的方案搜寻、策略规避、危机认知、角色依赖、资源依赖和资源获取6个维度对组织韧性进行探索;McManus[39]运用扎根理论对新西兰企业组织韧性进行研究发现,组织韧性包括情景意识、关键漏洞管理和适应能力;Lee等[40]在McManus的研究基础上,定义组织韧性由适应能力和计划两个因素构成;Richtnér&Löfsten[41]对韧性组织所需要的能力进行分析发现,构成组织韧性整体结构的4个关键维度是结构资源、认知资源、关系资源和情感资源;Pettit等[42]指出,组织韧性的关键维度包括预期、适应和恢复能力,且3个维度相互联系。

此外,有学者从不同层次划分组织韧性维度。Sutcliffe&Vogus[31]认为,组织韧性是一种跨层次自我增强能力,可以从个体、团队和组织3个层面进行考察。综上,现有文献为后续组织韧性维度探索奠定了坚实的基础,但尚未就其维度划分及每个维度的测量题项选择达成共识。因此,有必要规范组织韧性测量标准,以便进行组织韧性量表开发和测量。现有组织韧性研究大多以动态能力理论为依据确定其维度,如Chowdhury&Quaddus[43]依据动态能力理论,将组织韧性分为主动性与反应性两个维度;Ma等[9]将组织韧性作为一个多层次、多维度的动态能力整合到框架中,认为组织韧性可划分为认知、行为和情境韧性3个维度,且三者间彼此相互促进、互相影响。因此,本文试图从动态能力理论视角对组织韧性维度划分进行分析。

动态能力理论弥补了传统资源基础观的缺陷,主张在企业内部发展适当的能力和重新配置资源以应对快速变化的环境[44],是理解组织韧性运作机制与过程的重要理论基础。首先,根据动态能力理论,面对不确定性环境,组织必须主动扫描环境变化,通过适应、整合、重新配置其能力和资源获得必要的灵活性与适应性[44]。这与组织韧性的情景意识和适应能力维度相称。情景意识是指组织应时刻关注其内外部环境变化,以获得与组织活动相关并影响组织各级决策制定的关键信息[45]。作为新兴经济体的典型代表,中国企业在经营过程中面临市场正式机制不完善、法制环境不健全等风险[46],企业必须密切关注政策、法规变化,搜寻有用信息,以便更好地应对危机。因此,情景意识能够较好地反映中国企业的韧性特征。适应能力则意味着组织能够利用其流程整合、构建和重新配置组织资源,以便从意外事件中快速恢复,并利用困境所带来的机遇实现组织持续学习和成长[45]。新兴经济情境下激烈的市场竞争给中国企业特别是中小企业带来挑战,前瞻性规划不足、资源有限性、管理创新和业务经验匮乏等问题削弱了企业适应能力[47]。同时,中小企业所具有的灵活变通、紧密联系客户、快速交换信息等优势可以帮助企业在破坏性事件中寻找机会,提升干扰应对能力[48]。因此,适应能力评估可客观反映企业韧性水平。其次,在动态环境下,具有较强预期能力的组织能够比竞争对手更快感知到意外事件并快速作出反应[49]。Alliger等[21]认为,预期能力可以帮助组织在事件发生之前或其最早出现时制定计划,从而降低甚至避免意外事件的影响。该维度对中国企业组织韧性尤为重要,伴随着全球经济一体化程度加深,新兴经济体更容易受到市场波动的影响,只有注重风险防范并提前制定应对措施,才能更好地抵御风险。因此,预期能力可以作为衡量组织韧性的关键维度。基于此,本文将中国情境下的组织韧性分为适应能力、情景意识和预期能力3个关键维度。

2 组织韧性量表开发

本文借鉴单标安等[50]、张秀娥和赵敏慧[51]的量表开发方法,即文献资料收集与半结构化访谈相结合的质性研究方法,确保所开发的测量量表更为可靠。首先,梳理以往文献,提炼出组织韧性维度及各维度包含的题项。其次,通过半结构化访谈深入理解组织韧性的内涵,并对已有测量题项进行修订和完善。最后,编制初始测量量表,采用两组不同样本对量表信效度进行评估。总之,本文旨在通过开发一个可靠有效的测量工具,为中国情境下组织韧性研究作出贡献。

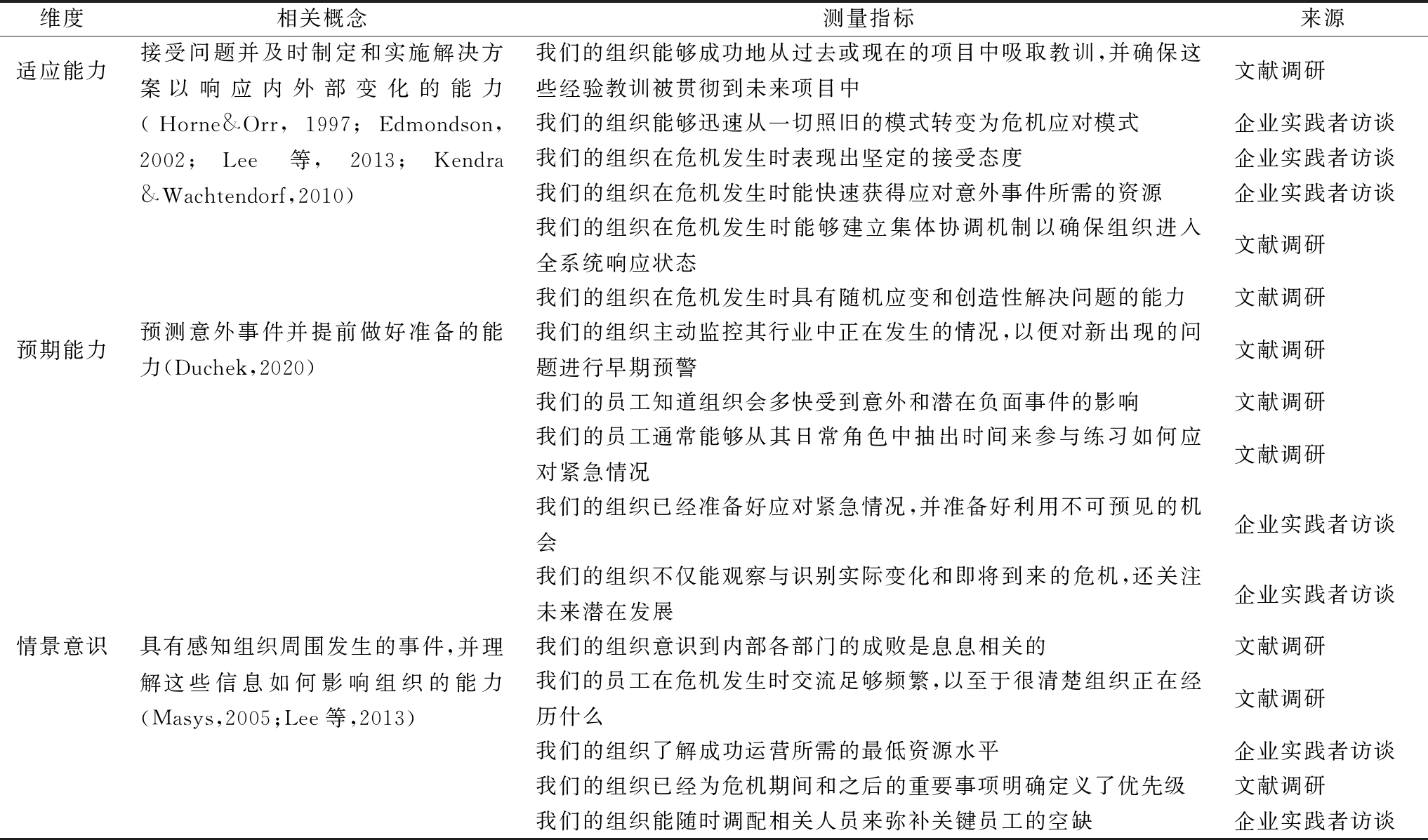

2.1 文献调研

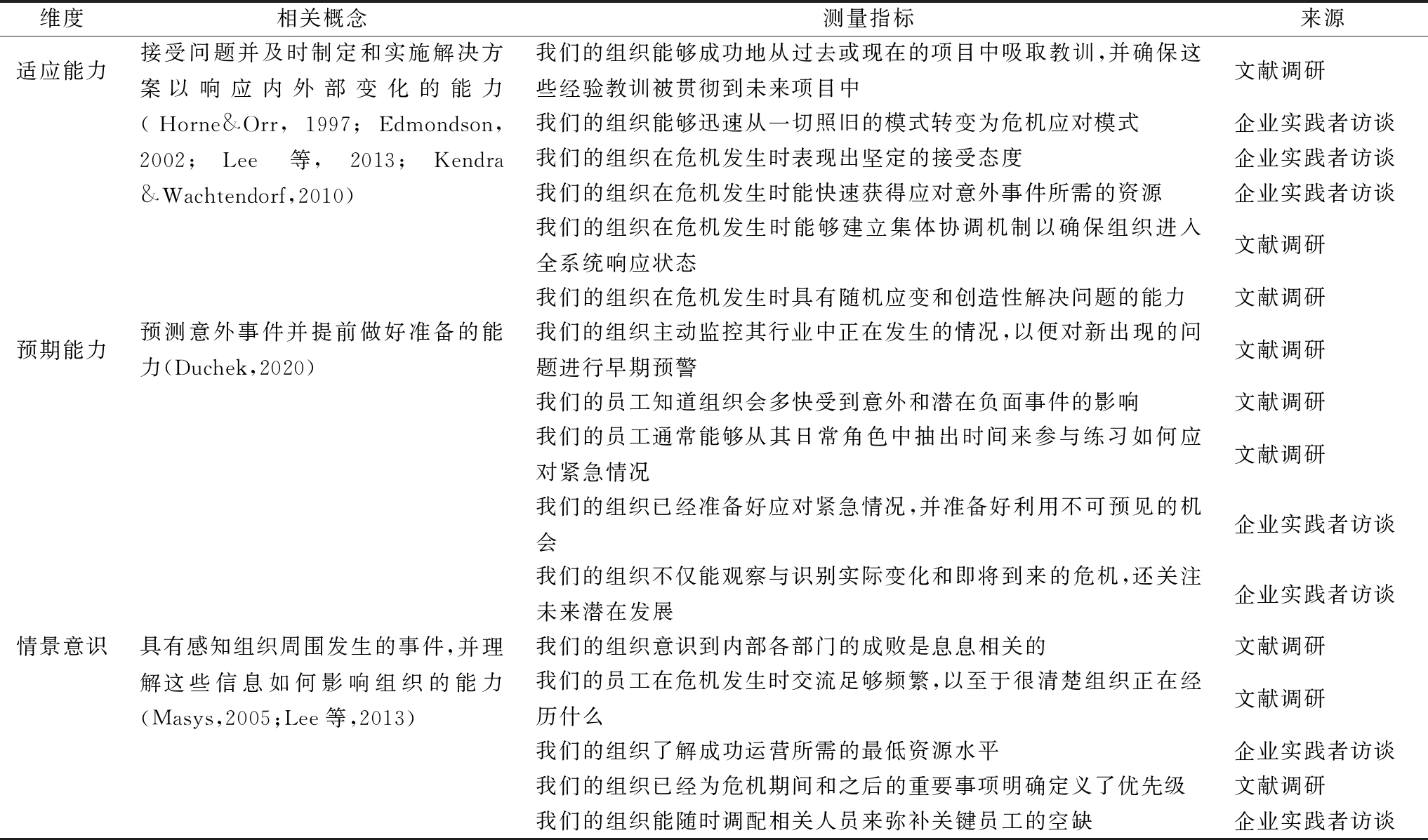

本文通过系统文献梳理确定组织韧性的3个维度,即适应能力、预期能力和情景意识,并深入分析各维度的具体内涵及题项。适应能力测量主要借鉴Horne&Orr[25]、Edmondson[52]、Kendra & Wachtendorf[53]、Lee等[40]的研究成果,预期能力测量主要借鉴Duchek[1]等的理论研究成果,情景意识测量借鉴Masys[54]、Lee等[40]的研究成果。由于本文在提炼组织韧性测量题项时所借鉴的英文文献较多,为确保题项内容的准确性和流畅性,邀请相关学者和英文专业博士将英文题项逐一翻译为中文,并根据中国企业特点对翻译后的题项进行修改、合并和删减。中国企业普遍受高权力距离文化的影响,组织内部采用集权式管理方法,上下级关系明确,双向沟通较少[47]。因此,情景意识部分删减了“我们组织任何部门的员工都认为可以向高级管理层指出错误”1个题项,适应能力部分删减了“危机发生时,组织中最有资格做决定的人会不顾资历而做出决定”1个题项。此外,中国集体主义文化使企业内部员工更加强调合作精神[47]。因此,本文将原题项“我们的组织中有一种极好的团队意识和同事情谊”和“危机发生时,我们组织中的员工可以与任何他们需要合作的人一起工作,而不管部门或组织的界限”进行合并,修改为“我们的组织在危机发生时能够建立集体协调机制以确保组织进入全系统响应状态”。最终,形成9个测量题项,适应能力3个、预期能力3个、情景意识3个,具体题项内容见表2。

2.2 半结构化访谈

为确保所开发测量量表能真实反映组织韧性内涵和结构,本文选择6位来自不同行业背景并担任管理者职务的企业实践者进行半结构化访谈以修订量表题项。6位受访者分别来自农林牧渔、住宿餐饮、服装纺织、建筑建材、旅游休闲、医药卫生行业企业。围绕如何理解组织韧性、韧性组织应具备哪些能力、组织如何意识到并适应可能影响组织的环境变化等问题,与受访者进行深入交流。受疫情影响,本文采用线上访谈形式。对访谈过程进行录音,并在访谈结束后尽快由一名团队成员进行转录,然后发送给另一名成员检查错误或误解,以确保调查结果的可靠性和准确性。通过半结构化访谈,本文对适应能力、预期能力和情景意识获得了更深层次的理解,并根据访谈内容对现有测量题项进行补充。其中,适应能力维度添加了“我们的组织能够迅速从一切照旧的模式转变为应对危机的模式”“我们的组织在危机发生时表现出坚定的接受态度”及“我们的组织在危机发生时能快速获得应对意外事件所需的资源”3个题项,预期能力维度补充了“我们的组织已经准备好应对任何紧急情况,并准备好利用不可预见的机会”和“我们的组织不仅能观察和识别实际变化和即将到来的危机,还关注潜在的未来发展”两个题项,情景意识维度补充了“我们的组织了解成功运营所需的最低资源水平”和“我们的组织能随时调配相关人员来弥补关键员工的空缺”两个题项(见表2)。

2.3 小范围针对性测试

本文在吉林大学商学院MBA学员中,挑选出15名具有5年以上工作经验的企业实践者进行预调研。根据小样本测试意见反馈对测量题项进行调整,最终形成可用于大规模问卷调研的测量量表(见表2)。组织韧性量表由3个维度共16个题项组成,并采用李克特5点量表的提问方式,要求被调查者选择与企业实际情况最符合的题项内容进行作答。

3 量表有效性检验

3.1 数据收集与样本特征

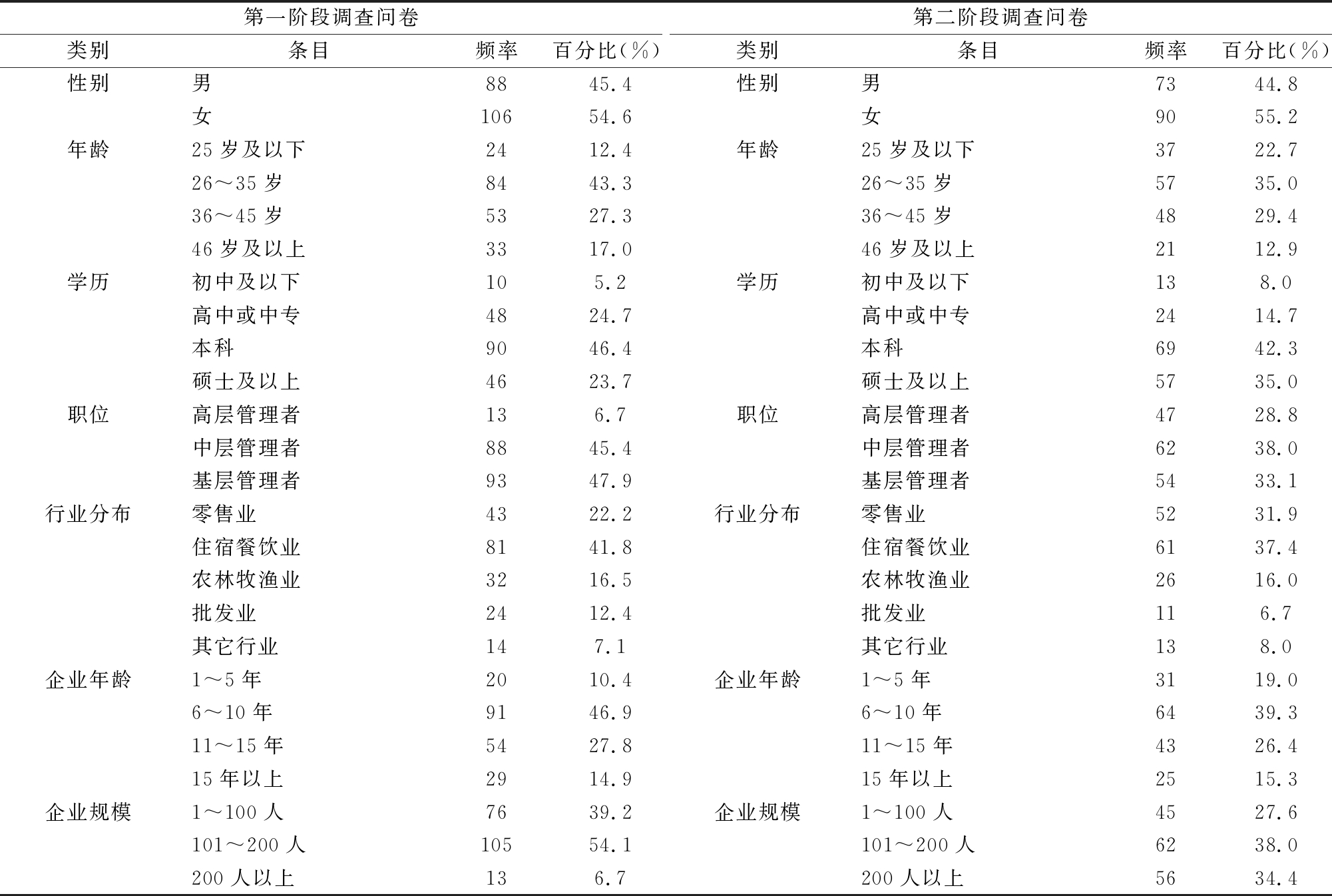

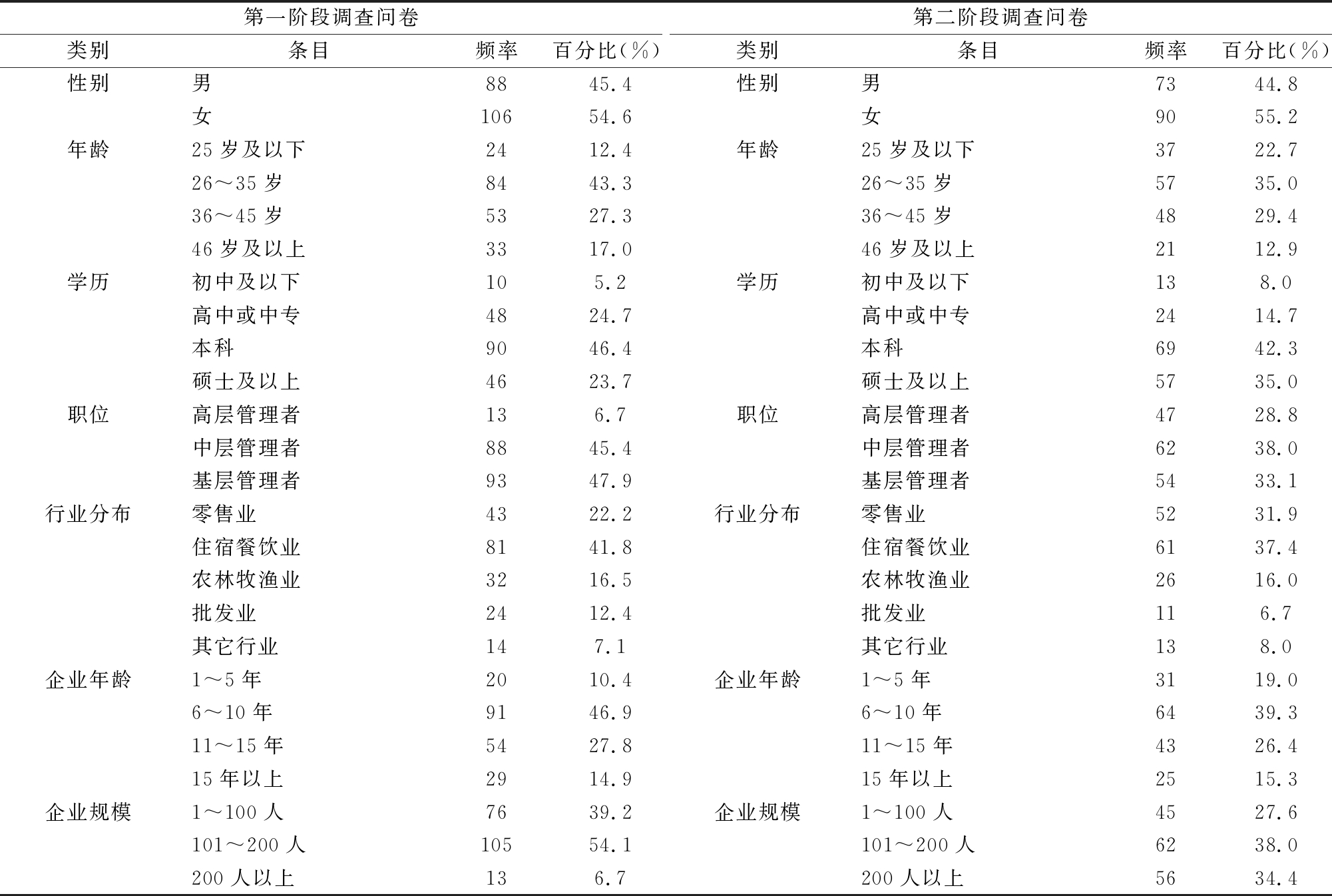

本文采用因子分析方法检验量表有效性,并参考刘镜等[55]、Anderson & West[56]的观点,收集两组数据进行探索性因子分析和验证性因子分析。因此,本文于2020年3~6月进行两次大规模问卷调查。为避免地域差异对研究结果的影响,本文在东北地区、东部地区、中部地区和西部地区各选择1~2个代表性省份或直辖市进行调研,确保调研结果的普适性,问卷收集范围确定在吉林、河南、浙江、四川、广州、北京等地区。此外,本文选取企业管理者作为受访对象,将其分为基层、中层和高层管理者,他们熟知企业的基本情况,能够保证调研数据的有效性和准确性。

2020年3~4月进行第一次问卷调研。一方面,对吉林大学MBA学员发放线上问卷;另一方面,依托吉林大学商学院北京校友会成员的力量,对北京地区企业进行问卷调研。该阶段是为了进行探索性因子分析,共回收281份完整问卷,剔除无效问卷后获得194份有效问卷。第二次问卷调研时间为2020年5~6月。问卷主要通过以下3类途径发放:第一,通过吉林省中小企业发展局、吉林省工商业联合会、吉林省中小企业家协会等相关机构获得企业联系方式,主要采用电话沟通和短信发放问卷链接的方式回收问卷;第二,通过购买线上调查问卷服务,对浙江、广州、北京等省(市)企业进行调查;第三,利用团队成员的社会关系网络,以发送电子邮件或微信链接的形式,向河南、四川等地企业工作的亲朋好友发放问卷。该阶段的目的是对量表进行验证性因子分析,共回收209份完整问卷,剔除无效问卷后获得163份有效问卷。

表2 组织韧性初始测量量表

维度相关概念测量指标来源适应能力接受问题并及时制定和实施解决方案以响应内外部变化的能力(Horne&Orr,1997;Edmondson,2002;Lee等,2013;Kendra &Wachtendorf,2010)我们的组织能够成功地从过去或现在的项目中吸取教训,并确保这些经验教训被贯彻到未来项目中文献调研我们的组织能够迅速从一切照旧的模式转变为危机应对模式企业实践者访谈我们的组织在危机发生时表现出坚定的接受态度企业实践者访谈我们的组织在危机发生时能快速获得应对意外事件所需的资源企业实践者访谈我们的组织在危机发生时能够建立集体协调机制以确保组织进入全系统响应状态文献调研我们的组织在危机发生时具有随机应变和创造性解决问题的能力文献调研预期能力预测意外事件并提前做好准备的能力(Duchek,2020)我们的组织主动监控其行业中正在发生的情况,以便对新出现的问题进行早期预警文献调研我们的员工知道组织会多快受到意外和潜在负面事件的影响文献调研我们的员工通常能够从其日常角色中抽出时间来参与练习如何应对紧急情况文献调研我们的组织已经准备好应对紧急情况,并准备好利用不可预见的机会企业实践者访谈我们的组织不仅能观察与识别实际变化和即将到来的危机,还关注未来潜在发展企业实践者访谈情景意识具有感知组织周围发生的事件,并理解这些信息如何影响组织的能力(Masys,2005;Lee等,2013)我们的组织意识到内部各部门的成败是息息相关的文献调研我们的员工在危机发生时交流足够频繁,以至于很清楚组织正在经历什么文献调研我们的组织了解成功运营所需的最低资源水平企业实践者访谈我们的组织已经为危机期间和之后的重要事项明确定义了优先级文献调研我们的组织能随时调配相关人员来弥补关键员工的空缺企业实践者访谈

资料来源:根据相关文献及访谈整理

本文收集两组有效样本,其个体和组织层面特征如表3所示。从个体层面看,女性受访者较多,年龄在26~35岁的人数较多,拥有本科学历的人数占比较大,职务为中层及以上管理者的人数占比较大;从组织层面看,住宿餐饮业和零售业企业较多,经营时间在6~10年的企业数量较多,拥有101~200名员工的企业占比较大。

表3 样本特征

第一阶段调查问卷类别条目频率百分比(%)第二阶段调查问卷类别条目频率百分比(%)性别男8845.4性别男7344.8女10654.6女9055.2年龄25岁及以下2412.4年龄25岁及以下3722.726~35岁8443.326~35岁5735.036~45岁5327.336~45岁4829.446岁及以上3317.046岁及以上2112.9学历初中及以下105.2学历初中及以下138.0高中或中专4824.7高中或中专2414.7本科9046.4本科6942.3硕士及以上4623.7硕士及以上5735.0职位高层管理者136.7职位高层管理者4728.8中层管理者8845.4中层管理者6238.0基层管理者9347.9基层管理者5433.1行业分布零售业4322.2行业分布零售业5231.9住宿餐饮业8141.8住宿餐饮业6137.4农林牧渔业3216.5农林牧渔业2616.0批发业2412.4批发业116.7其它行业147.1其它行业138.0企业年龄1~5年2010.4企业年龄1~5年3119.06~10年9146.96~10年6439.311~15年5427.811~15年4326.415年以上2914.915年以上2515.3企业规模1~100人7639.2企业规模1~100人4527.6101~200人10554.1101~200人6238.0200人以上136.7200人以上5634.4

3.2 探索性因子分析

本文运用SPSS 23.0对16个题项进行探索性因子分析,以确定测量量表的最佳结构,并判断量表包含的题项与相应概念是否相符。结果显示,KMO值为0.893,Bartlett近似卡方值为2 385.952,p值为0.000,低于显著性水平,说明本文数据适合进行因子分析。采用主成份分析法对第一次收集的194个有效样本进行因子分析,结合碎石图发现,有3个大于1 的特征值。因此,本文共析出3个因子,并进行正交旋转。其中,第三个因子中有一个题项,即“我们的组织已经为危机期间和之后的重要事项明确定义了优先级”,与其它题项区别明显,本文将其删除。

最终结果如表4所示,3个公因子的因子载荷均达到0.7以上,累积方差贡献率为70.644%。3个公因子分别对应组织韧性的3个维度,即适应能力、预期能力和情景意识。适应能力包含6个题项,ADC1:我们的组织在危机发生时表现出坚定的接受态度;ADC2:我们的组织能够成功地从过去或现在的项目中吸取教训,并确保这些经验教训被贯彻到未来项目中;ADC3:我们的组织能够迅速从一切照旧的模式转变为危机应对模式;ADC4:我们的组织在危机发生时能快速获得应对意外事件所需的资源;ADC5:我们的组织在危机发生时能够建立集体协调机制以确保组织进入全系统响应状态;ADC6:我们的组织在危机发生时具有随机应变和创造性解决问题的能力。预期能力对应5个题项,ANC1:我们的组织已经准备好应对紧急情况,并准备好利用不可预见的机会;ANC2:我们的组织主动监控其行业中正在发生的情况,以便对新出现的问题进行早期预警;ANC3:我们的员工通常能够从其日常角色中抽出时间来参与练习如何应对紧急情况;ANC4:我们的员工知道组织会多快受到意外和潜在负面事件的影响;ANC5:我们的组织不仅能观察与识别实际变化和即将到来的危机,还关注未来潜在发展。情景意识包含4个题项,SIA1:我们的员工在危机发生时交流足够频繁,以至于很清楚组织正在经历什么;SIA2:我们的组织能随时调配相关人员弥补关键员工的空缺;SIA3:我们的组织意识到内部各部门的成败是息息相关的;SIA4:我们的组织了解成功运营所需的最低资源水平。随后,本文对量表进行Cronbach's α信度检验,结果显示,各维度量表的Cronbach's α系数均大于0.8,说明本文量表具有良好的信度。

3.3 验证性因子分析

利用第二次收集的163份有效样本,本文使用AMOS23.0对提炼出的15个题项进行验证性因子分析。模型拟合指标为:χ2=184.109,df=87,χ2/df=2.116(标准值为小于2.5),CFI=0.952(标准值为大于0.9),TLI=0.942(标准值为大于0.9),AGFI=0.828(标准值为大于0.9),NFI=0.913(标准值为大于0.9),PGFI=0.635(标准值为大于0.5),PNFI=0.757(标准值为大于0.5),RMR=0.039(标准值为小于0.08),RMSEA=0.077(标准值为小于0.08)。该结果显示,本模型具有良好的拟合优度。

同时,验证性因子分析模型见图1。图1显示,所有潜变量的路径系数均大于0.5,3个变量组合信度的最小值为0.712(均大于0.7),且3个潜变量间存在显著相关系数(见表5)。由此可见,本文量表所包含的测量题项能够很好地反映3个潜变量,具有较好的信效度。

表4 探索性因子分析结果

测量题项因子1因子2因子3因子1:适应能力(ADC) ADC10.881 0.183 0.150 ADC20.872 0.201 0.171 ADC30.868 0.234 0.137 ADC40.865 0.195 0.204 ADC50.864 0.202 0.267 ADC60.809 0.200 0.239 因子2:预期能力(ANC) ANC10.176 0.884 0.185 ANC20.194 0.814 0.217 ANC30.151 0.803 0.092 ANC40.289 0.761 0.121 ANC50.182 0.739 0.184 因子3:情景意识(SIA) SIA10.079 0.103 0.859 SIA20.140 0.253 0.745 SIA30.244 0.275 0.744 SIA40.193 0.196 0.709 Cronbachs' α系数0.9560.8940.832公因子贡献率29.930%22.819%17.896%

表5 各变量相关系数与描述性统计结果

平均值标准差123适应能力3.625 0.996 1预期能力3.788 0.723 0.477**1情景意识3.553 0.705 0.451**0.466**1

注:***表示p<0.001,**表示p<0.01;*表示p<0.05,均为双尾检验

4 结语

4.1 结论

组织韧性有助于提高组织情景意识,预测组织所处环境的未来变化,并抵御各种风险对组织的干扰,是组织在动荡变化的环境下实现生存与发展的必备能力。因此,加深对组织韧性的理解有助于企业更好地应对技术变革、全球竞争等一系列挑战,为增强我国经济韧性与抗风险能力提供指导。本文从预期、防御和适应3个视角对现有组织韧性文献进行梳理,发现只有将3个研究视角相结合才能更好地理解组织韧性内涵,并从动态能力理论出发,提炼出中国情境下组织韧性维度,利用两次独立样本数据进行探索性因子分析和验证性因子分析。实证结果表明,中国情境下组织韧性测量模型包括适应能力、预期能力和情景意识3个维度共15个测量题项,并且这3个维度在整体架构上具有较高的信度与效度,能够较好地解释新兴经济背景下中国企业组织韧性。

4.2 理论贡献

尽管组织韧性研究在管理学领域不断完善和发展,但其中大部分仅从某个单独视角讨论组织韧性的概念与特征,研究结论较为分散,而且仅停留在将组织韧性视为一种静态结果的阶段,忽视了其动态属性。本文从预期、防御、适应视角,强调组织韧性是一个动态发展过程,明确了组织韧性概念界定及维度,弥补了现有研究对组织韧性内涵解读的不足。在大量文献归纳和半结构化访谈的基础上,开发组织韧性测量量表。该量表根植于中国情境,且不受限于某个特定行业。通过组织韧性问卷进行样本调研,运用探索性因子分析和验证性因子分析,证实所开发的组织韧性量表具有较高的信效度,可为后续深入分析组织韧性的前因变量,以及组织韧性对企业可持续成长的影响提供理论基础和具有可操作性的测量工具。

4.3 实践启示

(1)强化企业情景意识是前提。企业发展始终伴随着风险,而最大的风险就是缺乏面对危机的情景意识。企业是否具有情景意识,既关系着其应对环境变化的行动力,也关系着企业成长与创新动力。对此,企业管理者应为员工创造“发声”机会,鼓励企业员工对企业潜在问题进行询问,而不必担心遭遇尴尬或受到惩罚,这有助于加深员工对企业所处环境的认知和理解,为预测和应对危机提供必要信息。

(2)培养企业预期能力是关键。提前作好准备有助于企业应对不可预见的逆境,是提高企业预期能力的有效方法。企业应建立完备的危机管理预警系统,运用科学的技术方法和手段,对企业在生产运营中的变数进行分析,针对可能发生危机的环节设置警报并制定预案。同时,企业可根据制定的危机管理预警方案进行定期演练,演练内容包括危机处理的心理素质训练、基础知识与能力培训、角色与任务分配等。如此一来,不仅可以强化企业员工的危机管理意识与危机处理能力,还能检验已制定的预警方案是否可行。

(3)增强企业适应能力是重点。一方面,提高变革管理能力旨在为企业提供可行的解决方案。变革管理能力不仅要求企业管理者推翻或绕过以往经验制定灵活的解决方案,强调克服变革阻力,还要求管理者积极承担“变革推动者”的角色,通过引导企业内部加强合作、重新设计组织架构等管理方法,化解变革面临的不利因素。另一方面,企业管理者需要营造可以进行组织韧性实践的学习氛围,鼓励企业成员从亲身经历的意外事件或竞争对手的失败经验中进行学习和反思,并建立知识管理体系将经验保存下来,方便未来遇到相同问题时,及时调出解决方案以应对危机。总之,在企业运行过程中,管理者应培养并灵活运用上述3种能力以增强组织韧性,从而实现企业长期发展。

4.4 研究局限与展望

作为一项探索性研究,本文存在一定的局限性:首先,组织韧性本身是一种复杂的组织能力,不同规模、不同行业的组织韧性可能存在差异。本文样本主要集中在住宿餐饮业和零售业企业,且企业规模较小,未来研究可对其它行业企业,或大型企业、非盈利组织和公共机构作进一步验证。其次,对于组织韧性的衡量标准存在差异,虽然本文将组织韧性划分为适应能力、预期能力和情景意识3个维度,但还有其它更适合测量组织韧性的维度及题项有待探索。因此,未来可使用案例分析、扎根理论等研究方法进一步挖掘中国情境下的组织韧性特征,完善适用于中国本土的组织韧性量表,以丰富补充组织韧性理论,并为企业管理者培育和提升组织韧性提供指导方法。

参考文献:

[1] DUCHEK S.Organizational resilience: a capability-based conceptualization[J].Business Research, 2020,13(1):1-32.

[2] MEYER A D.Adapting to environmental jolts[J].Administrative Science Quarterly, 1982, 27(4):515-537.

[3] MATHILDE B.The legacy of the high reliability organization project[J].Journal of Contingencies and Crisis Management, 2011,19(1):9-13.

[4] LINNENLUECKE M K, GRIFFITHS A.Beyond adaptation: resilience for business in light of climate change and weather extremes[J].Business & Society, 2010, 49(3):477-511.

[5] 朱瑜,王小霏,孙楠,等.基于战略人力资源管理视角的组织复原力研究[J].管理评论,2014,26(12):78-90.

[6] SOMERS S.Measuring resilience potential: an adaptive strategy for organizational crisis planning[J].Journal of Contingencies and Crisis Management, 2009, 17(1):12-23.

[7] SUDDABY R.Editor's comments: construct clarity in theories of management and organization[J].Academy of Management Review,2010,35(3):346-357.

[8] 魏江,邬爱其,彭雪蓉.中国战略管理研究:情境问题与理论前沿[J].管理世界,2014,30(12):167-171.

[9] MA Z, XIAO L,YIN J.Toward a dynamic model of organizational resilience[J].Nankai Business Review International,2018,9(3):246-263.

[10] KLEIN R J T, NICHOLLS R J, THOMALLA F.Resilience to natural hazards: how useful is this concept[J].Environmental Hazards, 2003, 5(1-2):35-45.

[11] HOLLING C S.Resilience and stability of ecological systems[J].Annual Review of Ecology & Systematics, 1973, 4(1):1-23.

[12] COUTU D L.How resilience works[J].Harvard Business Review, 2002,80(5):46-55.

[13] BRUNEAU M, CHANG S E, EGUCHI R T, et al.A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities[J].Earthquake Spectra, 2012, 19(4):733-752.

[14] KANTUR D,I SERI-SAY A.Measuring organization resilience: a scale development[J].Journal of Business, Economics & Finance,2015,4(3):456-472.

[15] LINNENLUECKE M K.Resilience in business and management research: a review of influential publications and a research agenda[J].International Journal of Management Reviews,2017,19(1): 4-30.

[16] LUTHANS F, AVEY J B, AVOLIO B J,et al.Psychological capital development: toward a micro-intervention[J].Journal of Organizational Behavior,2006, 27(3):387-393.

[17] GITTELL J H, CAMERON K, LIM S, et al.Relationships, layoffs, and organizational resilience: airline industry responses to September 11[J].Journal of Applied Behavioral Science, 2006, 42(3):300-329.

[18] KLIBI W, MARTEL A, GUITOUNI A.The design of robust value-creating supply chain networks: a critical review[J].European Journal of Operational Research, 2010,203(2):283-293.

[19] RICHTNER A, LOFSTEN H.Managing in turbulence: how the capacity for resilience influences creativity[J].R&D Management:Research and Development Management, 2014, 44 (2):137-151.

[20] BURNARD K J, BHAMRA R.Challenges for organisational resilience[J].Continuity & Resilience Review,2019,1(1):17-25.

[21] ALLIGER G M, CERASOLI C P, TANNENBAUM S I, et al.Team resilience: how teams flourish under pressure[J].Organizational Dynamics,2015,44 (3):176-184.

[22] ORTIZ-DE-MANDOJANA N,BANSAL P.The long-term benefits of organizational resilience through sustainable business practices[J].Strategic Management Journal, 2016,37(8): 1615-1631.

[23] BOIN A, MICHEL J G, EETEN V.The resilient organization: a critical appraisal[J].Public Management Review,2013,15(3): 429-445.

[24] LINNENLUECKE M K,GRIFFITHS A.Assessing organizational resilience to climate and weather extremes: complexities and methodological pathways[J].Climatic Change, 2012, 113(3-4):933-947.

[25] III J F H, ORR J E.Assessing behaviors that create resilient organizations[J].Employment Relations Today, 1997, 24(4):29-39.

[26] LIMNIOS E A M, MAZZAROL T, GHADOUANI A,et al.The resilience architecture framework: four organizational archetypes[J].European Management Journal, 2014, 32(1):104-116.

[27] GILBERT C, EYRING M, FOSTER R N.Two routes to resilience[J].Harvard Business Review, 2012,90(12):65-73.

[28] REINMOELLER P, BAARDWIJK N V.The link between diversity and resilience[J].MIT Sloan Management Review, 2005, 46(4):61-65.

[29] KANTUR D,I SERI-SAY A.Organizational resilience: a conceptual integrative framework[J].Journal of management & Organization, 2012, 18(6):762-773.

[30] HAMEL G, VALIKANGAS L.The quest for resilience[J].Harvard Business Review, 2003, 81(9):52-63.

[31] SUTCLIFFE K M, VOGUS T J.Organizing for Resilience[M].San Francisco: Berrett-Koehler, 2003.

[32] WEICK K E.The collapse of sensemaking in organizations: the Mann Gulch disaster [J].Administrative Science Quarterly, 1993,38(4):628-652.

[33] WILLIAMS T A, GRUBER D A, SUTCLIFFE K M, et al.Organizational response to adversity: fusing crisis management and resilience research streams[J].Academy of Management Annals,2017, 11(2):733-769.

[34] 李平.VUCA条件下的组织韧性:分析框架与实践启示[J].清华管理评论,2020,10(6):72-83.

[35] BURNARD K, BHAMRA R, TSINOPOULOS C.Building organizational resilience: four configurations[J].Transaction on Engineering Management, 2018,65(3):351-362.

[36] TIERNEY K J.Conceptualizing and measuring organizational and community resilience: lessons from the emergency response following the September 11, 2001 attack on the world trade center[R].Disaster Research Center, 2003.

[37] HIND P,FROST M,ROWLEY S.The resilience audit and the psychological contract[J].Journal of Managerial Psychology, 1996, 11(7):18-29.

[38] MALLAK L.Putting organizational resilience to work[J].Industrial Management,1998, 40(6):8-13.

[39] MCMANUS S.Organizational resilience in New Zealand[D].New Zealand,Christchurch:University of Canterbury, 2008.

[40] LEE A V, VARGO J, SEVILLE E.Developing a tool to measure and compare organizations' resilience[J].Natural Hazards Review, 2013, 14(1):29-41.

[41] RICHTNER A, LOFSTEN H.Managing in turbulence: how the capacity for resilience influences creativity[J].R&D Management,2014, 44 (2):137-151.

[42] PETTIT T J, CROXTON K L, FIKSEL J.Ensuring supply chain resilience: development and implementation of an assessment tool [J].Journal of Business Logistics,2013,34(1):46-76.

[43] CHOWDHURY M M H, QUADDUS M.Supply chain resilience: conceptualization and scale development using dynamic capability theory[J].International Journal of Production Economics, 2017,188:185-204.

[44] TEECE D J, PISANO G, SHUEN A.Dynamic capabilities and strategic management[J].Strategic Management,1997,18 (7):509-533.

[45] STEPHENSON A V.Benchmarking the resilience of organisations[D].New Zealan,Christchurch:University of Canterbury, 2010.

[46] 苏敬勤,刘畅.中国企业外部情境架构构建与研究述评[J].外国经济与管理,2016,38(3):3-18.

[47] 蔡莉,单标安.中国情境下的创业研究:回顾与展望[J].管理世界,2013,29(12):160-169.

[48] BURNARD K, BHAMRA R.Organisational resilience: development of a conceptual framework for organisational responses[J].International Journal of Production Research, 2011, 49(18):5581-5599.

[49] MADNI A M, JACKSON S.Towards a conceptual framework for resilience engineering[J].Systems Journal, 2009, 3(2):181-191.

[50] 单标安,蔡莉,鲁喜凤,等.创业学习的内涵、维度及其测量[J].科学学研究,2014,32(12):1867-1875.

[51] 张秀娥,赵敏慧.创业成功的内涵、维度及其测量[J].科学学研究,2018,36(3):474-483.

[52] EDMONDSON A C.The local and variegated nature of learning in organizations: a group-level perspective[J].Organization Science, 2002, 13(2):128-146.

[53] KENDRA J M, WACHTENDORF T.Elements of resilience after the world trade center disaster: reconstituting New York city's emergency operations centre[J].Disasters, 2010, 27(1):37-53.

[54] MASYS A J.A systemic perspective of situation awareness: an analysis of the 2002 mid-air collision over uberlingen, Germany[J].Disaster Prevention & Management an International Journal, 2005, 14(4):548-557.

[55] 刘镜,赵晓康,马书玲,等.我国知识型员工创新能力感知的多维度量表开发[J].科技进步与对策,2019,36(9):143-150.

[56] ANDERSON N R, WEST M A.Measuring climate for work group innovation : development and validation of the team climate inventory[J].Journal of Organizational Behavior,1998,19(3) : 235-258.

(责任编辑:张 悦)