(1. 北京大学 城市与环境学院,北京 100871;2. 首都经济贸易大学 城市经济与公共管理学院,北京 100070;3.中国社会科学院 生态文明研究所,北京 100732)

0 引言

党的十九大报告明确指出,人才是实现民族振兴、赢得国际竞争主动的战略资源。在创新驱动和高质量发展阶段,人才资源是提升区域竞争力、实现区域繁荣发展的决定因素,也是促进区域协调发展的关键要素,区域竞争的核心将由传统追逐投资转向追逐知识与人才,人才汇聚地将成为吸引企业集聚和实现区域创新发展的战略高地[1]。自2017年初武汉市“五年内留住百万大学生”计划打响“抢人大战”第一枪以来,各个城市已经将吸引人口尤其是吸引人才作为提升区域竞争力的重要手段。近两年来,先后有数百个城市出台人才新政,城市层面的“抢人大战”全面开花,2018年也被称为中国城市人才竞争全面爆发的元年。

国家卫健委统计数据显示,从全国范围人才流动规模看,我国大专及其以上受教育程度流动人口规模占总流动人口规模的比重从2011年的8.2%上升到2017年的18.1%;分区域看,2011—2017年,东部地区人才流动规模占总人才流动规模的比重一直维持在55%左右,中西部地区人才流动规模则一直维持在45%左右;分城市等级看,流入到特大城市的人才规模占比自2011年的61.16%增加到2017年的64.62%,流入到大城市和中小城市的人才规模占比则一直维持在33%和2%左右。总体而言,人才流动态势呈现两个特征:①人才流动规模持续增加,受教育程度较高者越来越成为流动人口的重要部分;②人才流动区域差异明显,人才持续流向大城市和特大城市,相比而言,中小城市则尚未成为人才青睐的流入城市。

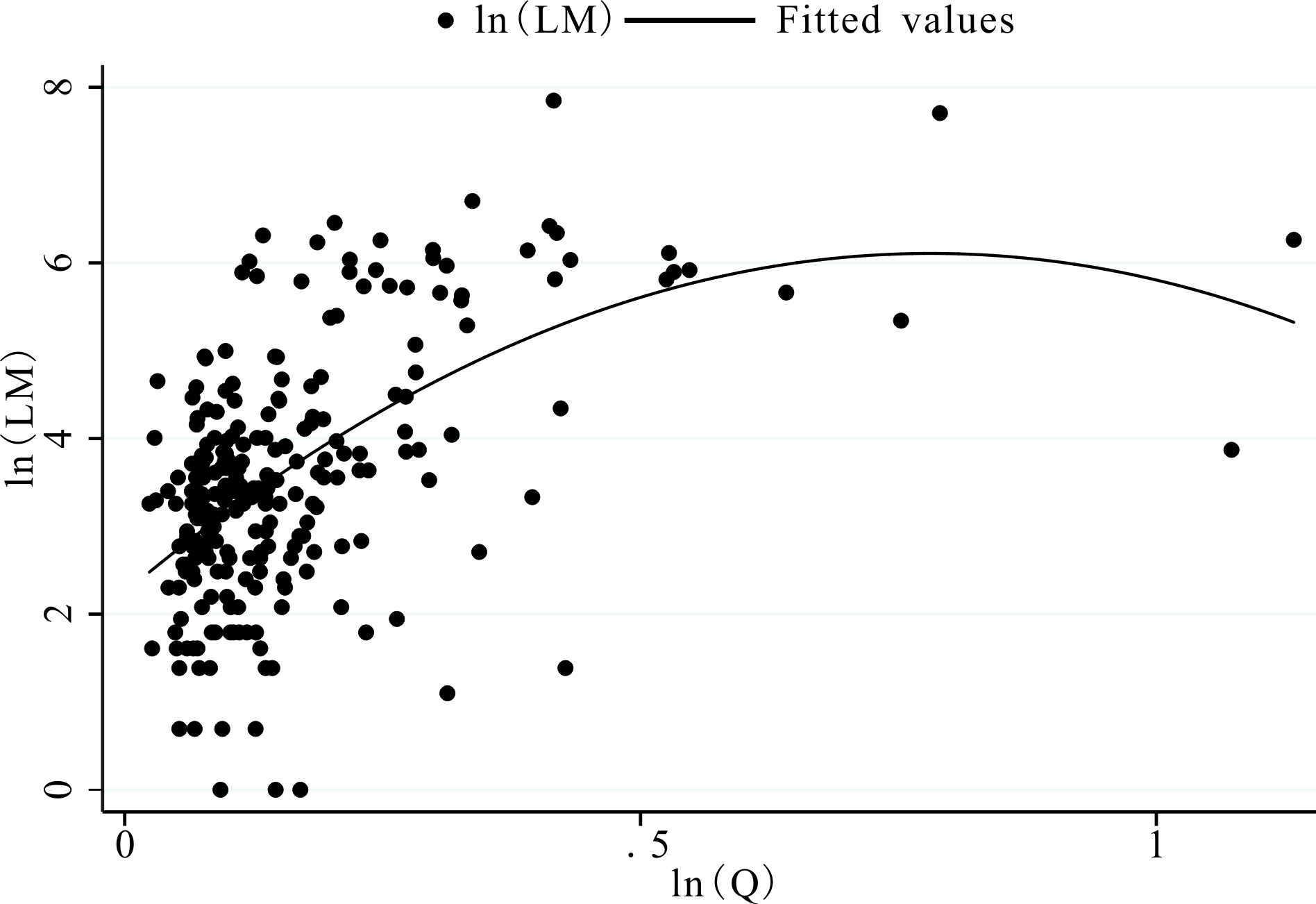

众多研究指出,公共服务是影响人口区位选择的重要因素。同时,《中共中央 国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》也提出要建立基本公共服务与常住人口挂钩机制,推动公共资源按常住人口规模配置。然而,如果借鉴Tiebout理论,考虑公共服务品组合,那么,理论预期会与近年来的经验事实不太吻合。图1是运用熵权法构建公共服务综合指标绘制的公共服务与人才空间流动关系图,可以发现公共服务与人才空间流动呈现非线性关系,也就是说,增加城市公共服务供给并不一定能吸引人才流入。难道是Tiebout理论机制在中国失灵了吗?实际上,由城市规模带来的规模经济和规模不经济效应越来越影响人才区位选择。因此,系统揭示人才区位理论机制,科学把握人才区位选择逻辑是本文关注的重要问题,回答这一问题,对于优化人才资源空间配置、促进区域经济平衡充分发展具有重要意义。

1 文献回顾

已有关于人口区位选择的理论机制研究已经颇为深入,从早期的二元结构理论到推拉理论,再到共享交流理论和便利设施作用,这些研究从收入均等、空间交互、学习匹配、不可贸易品选择以及迁移摩擦等不同方面系统阐释了人口区位选择的理论机制[2]。实际上,人才区位选择机制与人口区位选择机制并没有本质区别,只是由于人才具有较高的人力资本,使得工资收入、迁移摩擦等因素对其区位选择的影响越来越有限,而公共服务、生态环境、住房等具有不可贸易属性的区位因子对其区位选择的影响则显得愈加重要[3]。

关于公共服务因子的研究,经典代表是Tiebout的“用脚投票”(voting with their feet)理论,该理论最早将地方公共服务加入人口迁移的效用模型中,认为居民在不同地区间选购公共服务,政府可以通过提供不同组合的公共服务影响人口流动;Lee[4]则进一步考虑了高技能劳动力区位问题,认为迁入地的良好教育体制是吸引劳动力的重要拉力,高素质劳动力本身就是一种推力。大量实证研究也验证了该理论机制,如夏怡然和陆铭(2015)发现,更好的公共服务是影响劳动力流向不同城市的重要因素;董亚宁等[5]通过理论和实证检验了公共服务对人才区位的影响机理。随着人们生活水平的提高,生态环境成为影响劳动力特别是人才流动的重要因素。关于生态环境因子的研究,肖挺[6]发现,城市污染排放量越大,越可能造成人口流失,并且这种人口驱逐效应在沿海及内地中心城市体现得更为明显;罗勇根等[7]则进一步从人才角度研究发现,城市空气污染和环境质量显著影响人力资本流动,城市环境质量改善有利于吸引高层次人才入驻;孙伟增等[8]的研究也支持以上结论,即流动人口受教育水平越高,在就业选址时对空气污染的敏感性也越高。上述研究侧重从公共服务、生态环境单一角度探讨区位问题,董亚宁等[9]综合考虑地方生态环境、住房供给以及不可贸易服务品数量、质量及其可及性影响劳动力区位问题,构建了一个地方品质影响劳动力区位的新空间经济学理论框架。

除公共服务、生态环境等不可贸易区位因子外,实际上,城市规模对人才区位的影响也得到了广泛关注。从我国的经验研究看,大多发现人力资本区位决策更倾向于规模较大城市,东部沿海三大城市群依旧是人口流动的热点区域[10],显然这一研究结论与基于CMDS的经验数据完全吻合。大城市之所以能持续吸引人才流入,一个重要原因就是城市规模经济优势。一方面,大城市的产业集聚外部性、个人城市迁移排序以及城市市场规模扩大使大城市拥有更高的生产率,具有较高技能的劳动力更倾向于流入大城市[11]。陆丰刚和陈寅平[12]研究发现,我国人口净流入地区基本是规模较大、经济相对发达的城市。同时,劳动力在人才集聚的大城市里可以获得更高的个人收入[13]。另一方面,许多大城市优先对高学历人才开放,从而引导高学历劳动者因为更容易获得大城市的各项政策红利而流向大城市,最终使城市总体人力资本水平提高。能力越强的人,在大城市通过学习机制获到的好处越多[14]。此外,相比于小城市,大城市更容易融入全球经济一体化,在交通运输和信息共享方面更具便利性。

然而,伴随着城市规模不断扩大,城市规模不经济问题也日益凸显。根据空间均衡原理,城市规模不经济作为城市规模经济的另一面是必然存在的。早期学者针对发展中国家开展了城市规模不经济研究[15-16],但是量化深度不够。为此,Combes等[17]运用工具变量估计的识别策略,估计城市规模对土地价格的影响,进而通过支出函数测算出城市规模不经济的大小;Albouy & Ehrlich[18]利用美国的相关数据复制了这一研究,也发现城市规模显著影响城市地价进而影响住房成本;Brinkman[19]通过构建包含城市规模经济和规模不经济的空间均衡结构模型,考察拥挤成本、集聚经济与空间结构之间的关系,发现拥挤成本导致就业更加分散;王小鲁和夏小林(1999)通过构建生产函数和成本函数,对城市规模的收益和成本进行量化分析;张志强和孙斌栋[20]在一个统一框架下考察了城市规模经济和规模不经济对城市福利的影响,发现城市集聚能提高城市生产率,同时会带来较高的住房成本以及较长的通勤时间;尤济红和陈喜强[21]发现,受过高中及以上教育的个体更关心流动目标城市的房价,从这个角度看,人才能够从城市规模经济中收益更多,但也面临更高的成本。

本文在系统梳理已有研究基础上,试图通过引入“公共服务+城市规模→人才区位”的影响机制,综合分析公共服务、城市规模对人才区位的影响逻辑。本文主要贡献是从公共服务供给数量、质量及其可及性综合维度探讨公共服务、城市规模与人才区位问题,揭示公共服务、城市规模对人才区位的影响互动机制。

2 理论模型

本文基于新空间经济学理论[22],在引入公共服务数量、质量及其消费可及性的基础上,构建一个更加符合实际的多区域、两部门、三要素空间区位选择模型。其中,整个经济由R个区域组成;两部门分别为可贸易品部门(T)和不可贸易公共服务部门(NT),可贸易品部门产品种类为nT,区域r的不可贸易公共服务品种类为nr;三要素分别为可贸易品部门劳动力(H)、公共服务部门劳动力(L)和物质资本(K),可贸易品部门劳动力(人才)具有异质性且在城市间自由流动,公共服务部门劳动力在城市间不可自由流动;区域初始总流动人才为外生 城市r拥有的初始流动人才由Hr内生决定;城市r公共服务部门初始劳动力为Lr。

城市r拥有的初始流动人才由Hr内生决定;城市r公共服务部门初始劳动力为Lr。

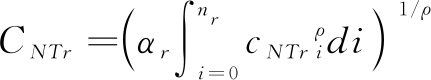

2.1 消费者偏好

可贸易品部门劳动力(人才)效用函数设定为一个包含可贸易品消费量(CT)和不可贸易公共服务消费量(CNT)的柯布—道格拉斯型效用函数。其中,公共服务部门提供多样化不可贸易公共服务,采用CES效用函数。人才选择到城市r的效用为:

(1)

其中,αT、1-αT分别表示可贸易品和不可贸易公共服务品支出份额,αr表示城市r不可贸易公共服务品质量,cNTri为城市r人才对第i种公共服务品的消费量,σ表示不可贸易公共服务品间替代弹性,满足ρ=σ/(σ-1),σ>1。城市r流动性人才面临的预算约束为:

pTrCTr+PNTrCNTr=wr

(2)

其中,wr为城市r人才个体收入,pTr为可贸易品价格,PNTr为城市r人才面临的不可贸易品价格指数。为计算方便,本文不考虑可贸易品在不同区域间的运输成本,并且每个消费者都可以消费任何地区生产的可贸易产品,因此各城市的可贸易品价格指数pTr就可以标准化为1。求解人才效用最大化问题,可得城市r人才间接效用为:

Vr=(αTwr)αT((1-αT)wr/PNTr)1-αT

(3)

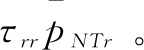

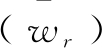

2.2 公共服务供给

假设公共服务部门以规模报酬递增为特征,每个城市公共服务都由公共服务部门劳动力提供,即提供公共服务品需要1单位劳动力作为固定成本,ar单位资本作为可变成本。与可贸易品不同的是,公共服务部门产品在城市内部与城市之间不可直接贸易,消费城市公共服务品需要支付额外成本。例如,城市r人才消费1单位不可贸易公共服务品需要支付τrr(τrr≥1)倍价格,消费者面临的价格为 通过均衡分析,城市r公共服务品价格指数为:

通过均衡分析,城市r公共服务品价格指数为:

(4)

其中,nr是城市r提供公共服务品种类(数量),pNT,r是城市r公共服务品出厂价,φrr=(τrr)1-σ表征城市r公共服务品消费可及性。

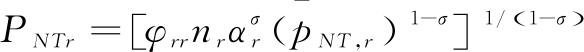

2.3 城市规模经济效应

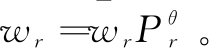

城市规模对人才区位的影响至关重要,主要体现为城市规模经济效应和城市规模不经济效应。规模经济主要表现在大城市拥有更高的生产率,因此借鉴Combes等[17]的研究,假定可贸易产品生产部门均衡收益wr取决于城市生产率 与城市规模(Pr),即满足

与城市规模(Pr),即满足 其中,Pr是城市规模,θ反映城市规模经济效应大小。相应地,城市规模不经济方面,城市规模扩张过程中,人才面临的住房成本、通勤成本等各类生活成本会随之上升,设定城市规模不经济成本

其中,Pr是城市规模,θ反映城市规模经济效应大小。相应地,城市规模不经济方面,城市规模扩张过程中,人才面临的住房成本、通勤成本等各类生活成本会随之上升,设定城市规模不经济成本 其中,λ反映城市规模不经济效应大小。因此,城市r流动性人才所能获得的实际收益为:

其中,λ反映城市规模不经济效应大小。因此,城市r流动性人才所能获得的实际收益为:

(5)

其中, f(Pr)反映人才面临的城市规模经济效应。

2.4 人才区位选择分析

由于人才选择城市的原因存在差异性,这种异质性偏好会影响人才效用,因此遵循已有文献[23],假设这种异质性服从Fréchet分布P[εj≤z]=e-z-1/ψ。其中,ψ(0<ψ<1)为常数,ψ越大,代表异质性越大。由于流动人才会根据效用最大化进行区位选择,对于任意人才h而言,如果其选择到城市r,那么必定有Vr≥Vk≠r。通过最大化效用满足:

(6)

其中,E(Ur)代表人才在城市之间保持稳定状态的均衡条件,Γ(·)为伽马函数。

基于式(6)可得最终流入城市r的人才数量为:

(7)

式(7)反映了人才区位选择和城市人才数量的动态变动过程,城市吸引人才数量由代表城市地方品质的公共服务(数量、质量及其消费可及性)和城市规模(具体包括城市生产率、城市生活成本等)综合决定,这也体现了人才区位选择的公共服务效应和城市规模经济效应。

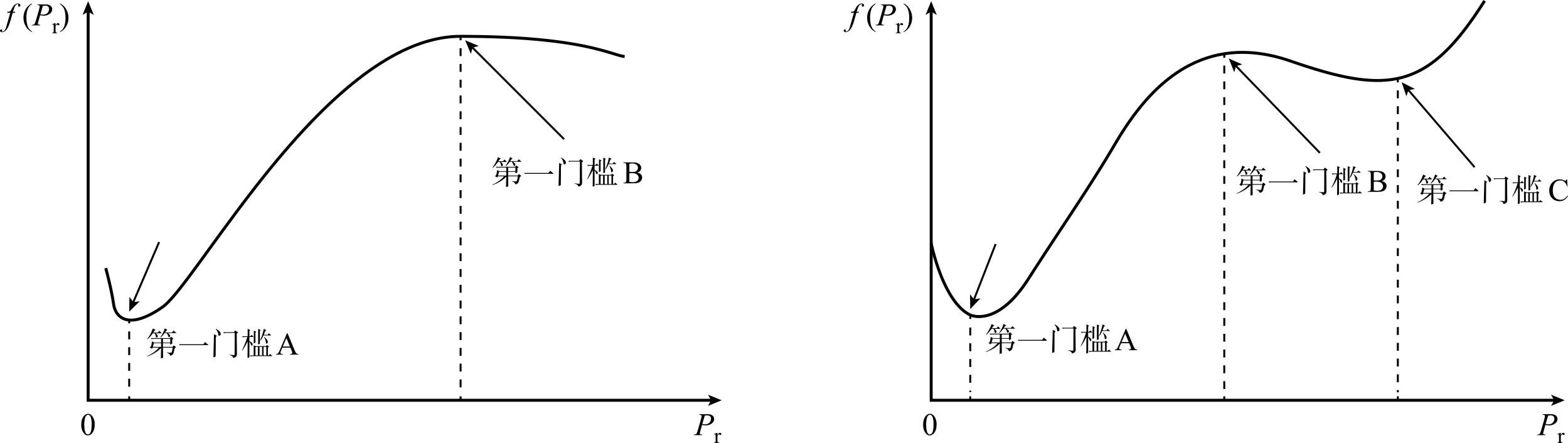

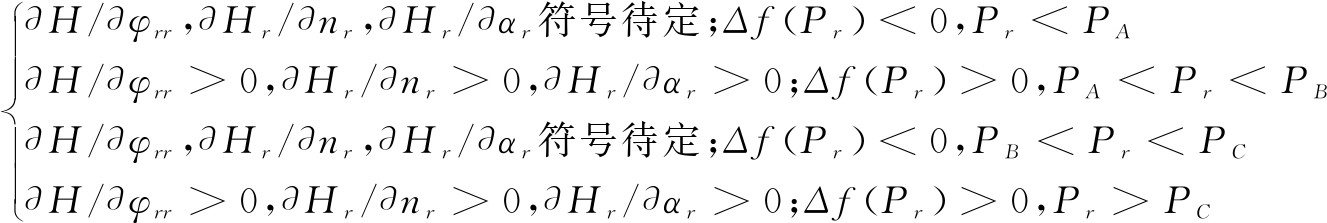

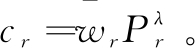

在不考虑城市规模经济效应时,∂Hr/∂φrr>0,∂Hr/∂nr>0,∂Hr/∂αr>0,这意味着改善城市公共服务数量、质量及其消费可及性能够显著吸引人才流入,但这与经验事实相悖,显然主要是因为忽略了城市规模经济效应的作用。根据式(5),城市规模经济效应包括规模经济和规模不经济,人才流动过程中,当城市规模经济大于规模不经济时,即Δf(Pr)>0时,改善公共服务因子能够显著吸引人才流入,使人才进一步集聚,从而吸引的人才规模也就更大。当人才流动引致的城市规模经济并不能超过城市规模不经济,即Δf(Pr)<0时,改善公共服务因子并不能显著吸引人才流入,因为此时存在公共服务效应和城市规模不经济相抵消情形。因此,城市规模对公共服务影响人才区位具有门槛效应,只有当城市规模达到一定门槛条件时,改善公共服务供给才能显著吸引人才流入。为了使分析更加直观,选取两种具体情形进行分析,当f(Pr)满足图2左图所示时,由式(8)可知,公共服务对人才区位的影响受两个城市规模门槛值PA和PB的影响,只有满足PA<Pr<PB时,改善公共服务供给才能有效吸引人才流入。

(8)

当f(Pr)满足图2右图所示时,由式(9)可知,公共服务对人才区位的影响受3个城市规模门槛值PA、PB和PC的影响,当满足PA<Pr<PB和PC<Pr时,改善公共服务供给能够有效吸引人才流入。

(9)

3 实证检验

3.1 模型设定与变量选取

理论分析表明,不同城市规模条件下的公共服务对人才区位选择影响效果不同,城市规模对公共服务影响人才区位具有门槛效应。因此,为了检验这种门槛效应,设定门限回归模型。

LMit=α0+α1QitI(innit≤th)+α2QitI(innit>th)+α3Sit+∑αjXit+μi+νt+εit

(11)

其中,i、t分别表示城市和年份;LMit、Qit、Xit分别表示被解释变量、核心解释变量和相关控制变量;μi、νt、εit分别表示城市规模效应、时间固定效应和随机扰动项;innit、th分别表示门槛条件变量和门槛值,I(·)是示性函数,即innit和th满足括号内条件时,取值为1,否则为0。

(1)被解释变量(NMO)。为衡量人才空间流动,借鉴Casel(2006)的分类方法,按照受教育程度,选取大专及以上受教育程度流动人口作为人才流动衡量指标。为了避免由于双向因果带来内生性问题,在识别地方公共服务如何影响人才流动时,对地方公共服务数据选择前定变量。

(2)门槛变量(inn)。根据前文模型分析,以城市规模作为门槛变量。衡量城市规模的指标有很多,本文首先参考孙三百等[24]采用的市辖区人口表示城市规模,以此作为基准回归。由于人口密度越大,发挥规模效应的可能性越高,城市人口密度也能够有效刻画城市规模,因此稳健性检验部分选择常住人口密度作为门槛变量。innit值越大,表示门槛值越高。

(3)核心解释变量(Q)。在衡量公共服务上,大多数研究选取与个人直接相关的教育、医疗和文化等指标代表地方公共服务。为了刻画理论模型部分公共服务组合,特别是公共服务数量、质量及其可及性特征,选取教育、医疗、文化、交通、生态5个维度变量衡量公共服务综合指标(Q),在具体变量选择上,由于每个维度细分指标较多,因此侧重选取更能刻画公共服务质量的指标[25]。具体而言,教育、医疗、文化、交通、生态变量依次选取每万人高等学校数(EDU)、每万人医院卫生院数(HEA)、每万人公共图书馆藏书(CUL)、每万人出租汽车数(TRA)以及每平方公里建成区绿化覆盖面积(ENV)代表。由于熵权法计算简便,且能够保留大部分原始数据信息,在对变量数据进行标准化处理后,运用熵权法确定各项指标权重(变量权重依次为0.244、0.078、0.216、0.194、0.269),并最终合成公共服务综合指标(Q)。

(4)控制变量(X)。城市收入水平与就业机会也是影响人才流动的因素。本文以在岗职工平均工资作为城市收入水平的代理变量。房价作为城市生活成本的重要部分,控制房价后的工资才接近于实际工资的影响,因此选择在岗职工平均工资/商品房销售价格(WAGE)衡量城市实际收入水平。同时,在回归中控制房价也可以减少名义工资和公共服务存在的遗漏变量偏误。产业结构在一定程度上影响着就业规模,进而影响流动人才的就业机会与发展可能,本文选取第二产业占比衡量产业结构(IND)。固定资产投资也是影响基本公共服务供给的重要因素,因此需要控制固定资产投资(INV)的影响。此外,由于人才流动具有集聚效应,因此将人才流动的滞后一期也放入控制变量。

由于部分城市在核心变量上存在数据缺失问题,最终选取244个城市2011—2017年的数据。数据来自历年《中国城市统计年鉴》、《中国区域经济统计年鉴》和卫计委流动人口动态监测数据(CMDS)。CMDS数据按照随机抽样原则,采取分层、多阶段、与规模成比例的PPS方法进行抽样,调查结果在全国和各省都具有较好的代表性。为保证数据平稳性,对个别缺失数据,利用前(后)一年数值补缺失值。此外,为了消除变量间量纲关系,所有数据均经过了对数化处理。

3.2 基准回归

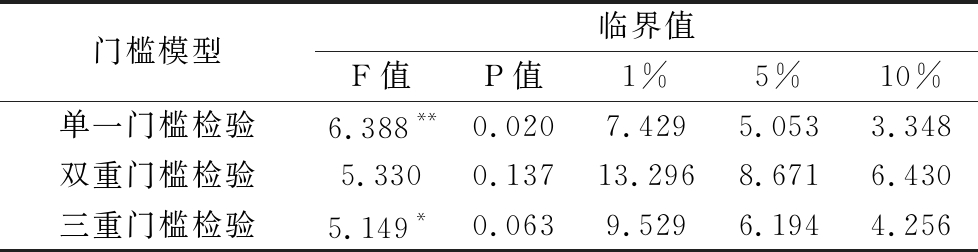

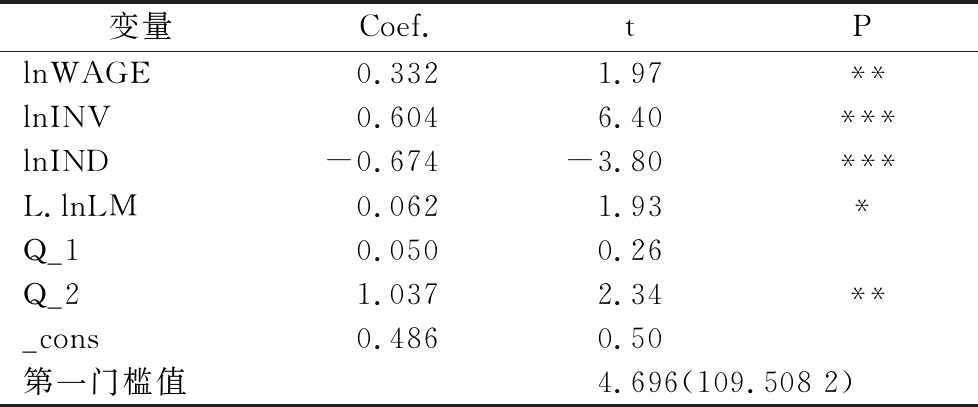

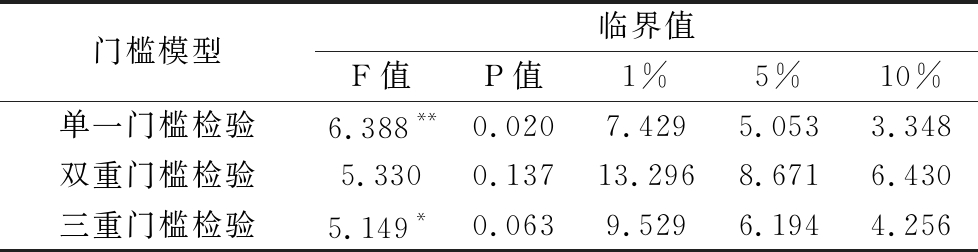

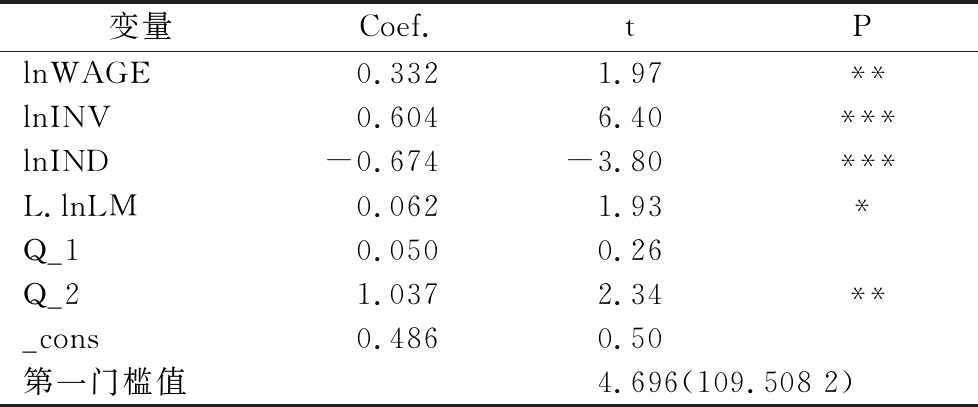

本文首先借鉴Hansen(1999)的做法,运用Bootstrap自助法抽样300次,提高门限效应的显著性检验效率,得到的P值如表1所示。从门限效应检验结果看,城市规模单一门槛的F统计量在5%水平上显著,即通过单一门槛检验。

表1 全国层面门限效应检验结果

门槛模型临界值F值P值1%5%10%单一门槛检验6.388**0.0207.4295.0533.348双重门槛检验5.3300.13713.2968.6716.430三重门槛检验5.149*0.0639.5296.1944.256

注:*p<0.1,**p<0.05

单一门槛模型回归结果显示,第一门槛值为109.508 2万人,低于门槛值时,公共服务供给数量回归系数为正但不显著;高于门槛值时,公共服务供给数量回归系数显著为正。也就是说,当城市规模低于门槛值时,增加公共服务供给并不能显著吸引人才流入;只有当城市规模高于门槛值时,增加公共服务供给才会显著吸引人才流入。城市规模的门槛效应显著证实了理论模型的命题,也解释了图1刻画特征事实背后的逻辑机制。这意味着对于规模较小的城市而言,一味增加公共服务供给的引人政策效果不一定理想,难以吸引劳动力特别是人才流入。根据王小鲁和夏小林(1999)的研究结果,人口规模在100万~400万人的大城市具有最高的净规模收益,那么本文门限回归结果所得第一门槛值109.508 2万市辖区人口可以认为是相对合适的。就控制变量而言,扣除房价因素的城市实际工资水平与人才流入关系显著为正;固定资产投资越大意味着更多发展机会或者更高的公共服务投资水平,也有助于吸引人才流入;第二产业占比与人才流入呈负向关系,说明人才资源更多流入到第三产业,也暗示着人力资源“脱实向虚”的配置倾向;上期人才流入规模对当期流入影响显著为正,说明人才流动呈现集群效应。

表2 全国层面门限回归检验结果

变量Coef.tPlnWAGE0.332 1.97 **lnINV0.604 6.40 ***lnIND-0.674 -3.80 ***L.lnLM0.062 1.93 *Q_10.050 0.26 Q_21.037 2.34 **_cons0.486 0.50 第一门槛值4.696(109.508 2)

注:*p<0.1,**p<0.05,***p<0.01;括号中数字为门槛还原值

统计数据显示,2017年市辖区人口超过109.508 2万人的城市有127个,其中东部地区57个,中西部地区70个;市辖区人口未超过109.508 2万人的城市有117个,其中东部地区25个,中西部地区92个。跨过第一门槛的城市更多集中于东部地区,而未跨过第一门槛的城市更多集中于中西部地区,由于经济相对落后,中西部地区未跨过第一门槛的城市也是人口主要流出城市,增加公共服务供给并未吸引人才流入可能是由于学习效应较弱所致。王珍珍和穆怀中[26]在城市规模对人力资本外部性的门槛研究中发现,人口规模较小的城市存在人与人之间的学习效应弱于竞争效应。

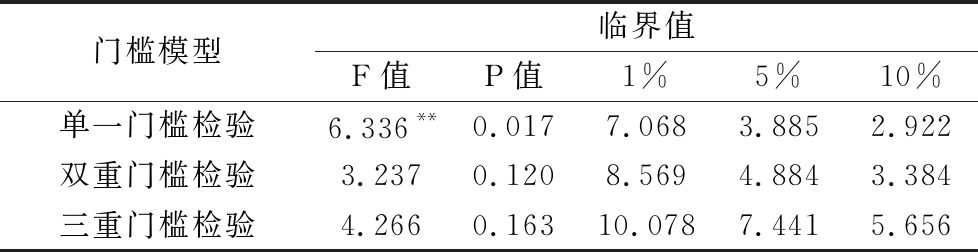

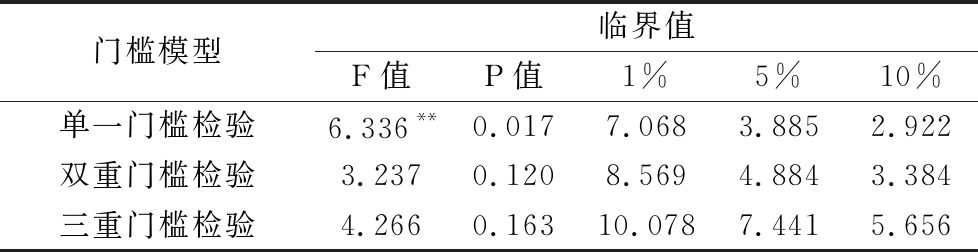

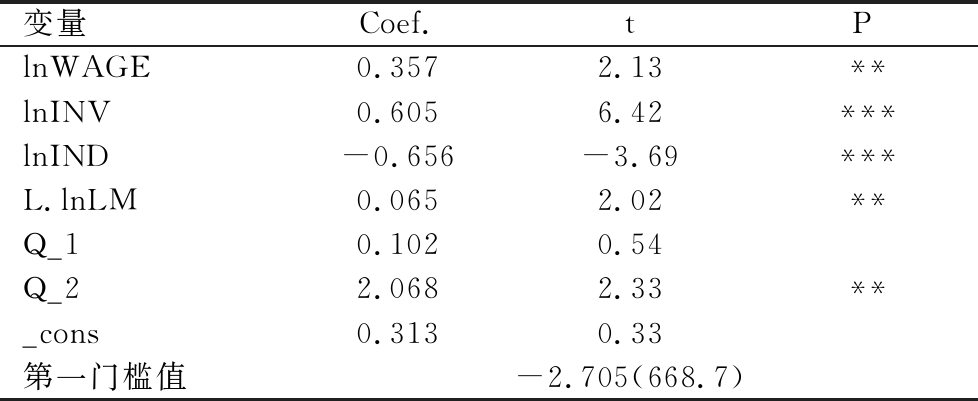

3.3 稳健性检验

为保证回归结果的稳健性,选取常住人口密度作为门槛变量的替代变量,进行稳健性检验。检验结果(见表3)表明,可以通过门限回归模型进行实证分析,回归结果见表4。从门限效应检验结果看,城市规模单一门槛的F统计量在5%水平上显著,双重门槛和三重门槛的F统计量不显著。表明城市规模存在单一门槛效应,因此可以通过门限回归模型分析。

表4结果显示,在替换门槛变量指标后,结论依旧稳健。第一门槛值为668.7人/平方公里,当低于第一门槛值时,回归系数不显著;当高于第一门槛值时,回归系数显著为正。控制变量系数与基准回归系数基本一致,进一步支撑了命题结论。

统计数据显示,2017年城市规模超过668.7人/平方公里的城市有54个,其中东部地区36个,中部地区15个,西部地区5个;城市规模未超过668.7人/平方公里的城市有190个,其中东部地区46个,中部地区73个,西部地区71个。2011—2016年的统计数据与2017年大体相当,同样表现为跨过第一门槛的城市集中于东部地区,与基准回归统计结果基本一致。

表3 全国层面门限效应稳健性检验结果

门槛模型临界值F值P值1%5%10%单一门槛检验6.336**0.0177.0683.8852.922双重门槛检验3.2370.1208.5694.8843.384三重门槛检验4.2660.16310.0787.4415.656

注:**p<0.05

表4 全国层面门限回归稳健性检验结果

变量Coef.tPlnWAGE0.3572.13**lnINV0.6056.42***lnIND-0.656-3.69***L.lnLM0.0652.02**Q_10.1020.54Q_22.0682.33**_cons0.3130.33第一门槛值-2.705(668.7)

注:**p<0.05,***p<0.01;括号中数字为门槛还原值

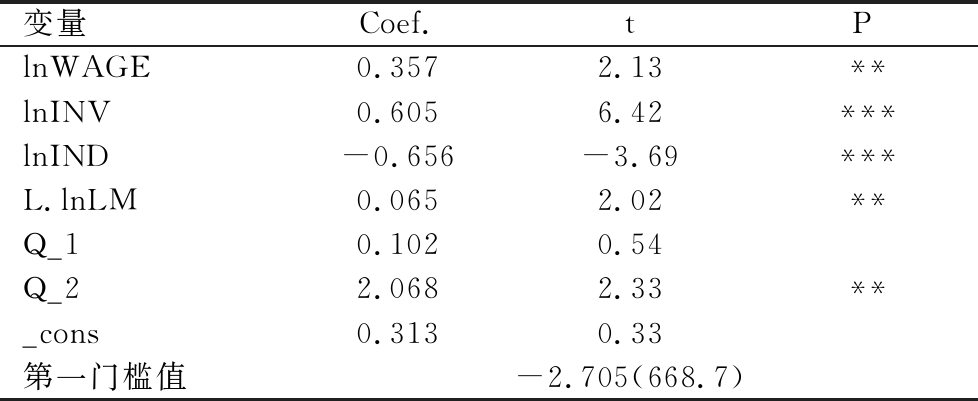

3.4 不同区域分析

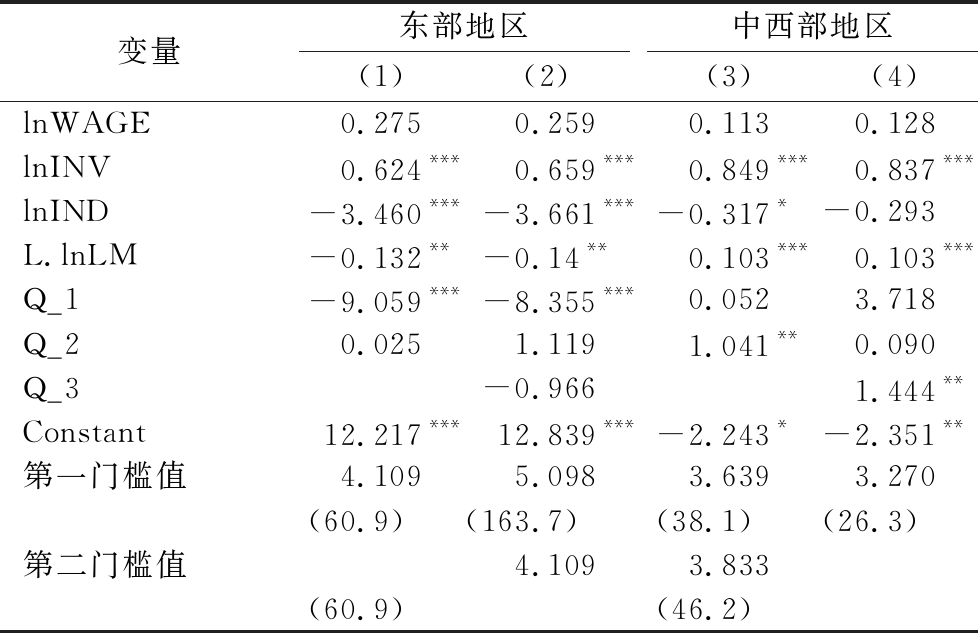

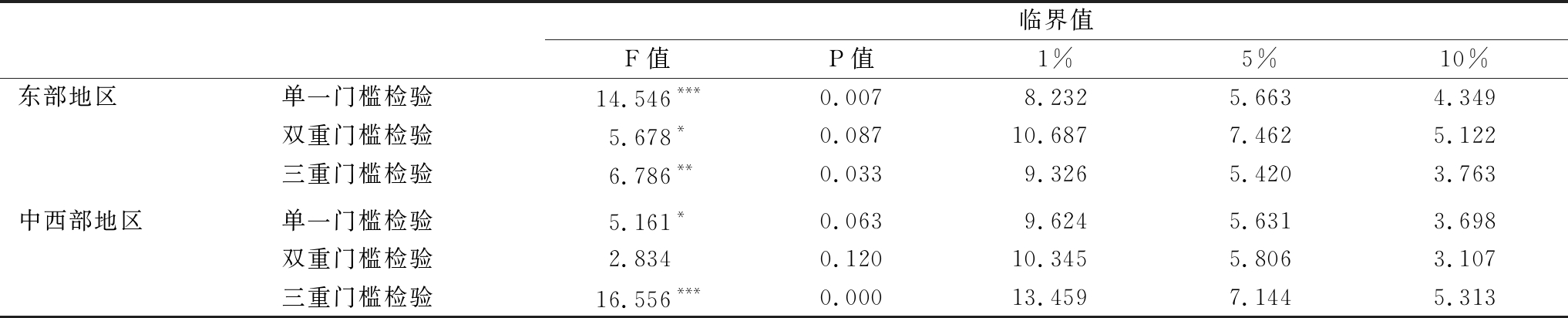

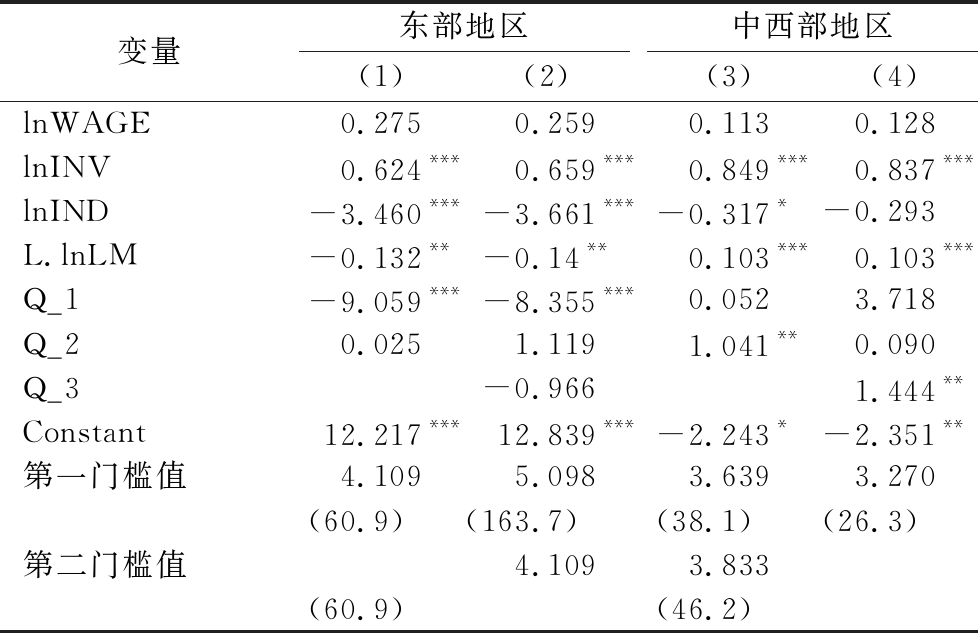

对东部地区与中西部地区进行区域对比分析,不同区域均通过了门限效应检验(见表5)。从表5的检验结果可知,东部地区通过了第一门槛检验和双重门槛检验,中西部地区通过了第一门槛检验。

表5 分区域门限效应检验结果

临界值F值P值1%5%10%东部地区单一门槛检验14.546***0.0078.2325.6634.349双重门槛检验5.678*0.08710.6877.4625.122三重门槛检验6.786**0.0339.3265.4203.763中西部地区单一门槛检验5.161*0.0639.6245.6313.698双重门槛检验2.8340.12010.3455.8063.107三重门槛检验16.556***0.00013.4597.1445.313

注:*p<0.1,**p<0.05,***p<0.01

从表6的回归结果可知,综合东部地区第一门槛模型回归与双重门槛模型回归结果,其第一门槛值在60.9~163.7万人之间,当城市规模低于第一门槛值时,增加公共服务供给并不能有效吸引人才流入,甚至呈显著负向影响;但当城市规模高于第一门槛值时,公共服务供给回归系数由负转为正,但并不显著,可能是由于城市规模外部不经济所致,进一步增加公共服务供给也不能有效吸引人才。中西部地区的影响趋势与全国层面基本一致,但是具体影响程度稍有差异。中西部地区第一门槛值为38.1万人,当城市规模低于第一门槛值时,增加公共服务供给不能有效吸引人才流入;当城市规模高于第一门槛值时,增加公共服务供给能有效吸引人才流入。由于东部与中西部地区城市规模的差异性,两大区域的门槛值相差较大,实际政策中须科学把握这一差异性。控制变量方面,考虑房价因素的城市实际收入水平在东部和中西部地区均不显著,说明考虑房价因素后的实际工资水平在东部或者中西部区域内部各个城市相对平衡,对人才区位选择的影响较小,这更加凸显了公共服务对未来区域性人才区位选择的影响,也符合我国社会主要矛盾转化的战略判断;中西部地区固定资产投资对引才的影响程度较东部地区高,而产业结构对引才的影响程度较东部地区低;分区域看,东部地区人才流入过程中竞争效应凸显,而西部地区更多呈现集聚效应,这暗含的政策启示是中西部地区城市引才聚才过程中要更加注重发挥人才集聚效应。

统计数据显示,2017年东部地区82个城市中仅有8个城市市辖区人口低于60.9万人,有40个城市市辖区人口超过163.7万人,且主要分布在直辖市以及省会城市;中西部地区162个城市中有147个城市市辖区人口大于38.1万人,15个城市市辖区人口小于38.1万人,且主要分布在内蒙古、广西、云南和甘肃等省(区),由于这些城市都属于地广人稀地区,公共服务供给难度相对较大。

表6 分区域门限回归检验结果

变量东部地区(1)(2)中西部地区(3)(4)lnWAGE0.2750.2590.1130.128lnINV0.624***0.659***0.849***0.837***lnIND-3.460***-3.661***-0.317*-0.293L.lnLM-0.132**-0.14**0.103***0.103***Q_1-9.059***-8.355***0.0523.718Q_20.0251.1191.041**0.090Q_3-0.9661.444**Constant12.217***12.839***-2.243*-2.351**第一门槛值4.1095.0983.6393.270(60.9)(163.7)(38.1)(26.3)第二门槛值4.1093.833(60.9)(46.2)

注:*p<0.1,**p<0.05,***p<0.01;东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南11个省(市、区);中西部地区包括山西、吉林、黑龙江、江西、安徽、湖南、湖北、河南、四川、广西、云南、贵州、内蒙古、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、重庆、西藏20个省(市、区);括号中数字为门槛还原值

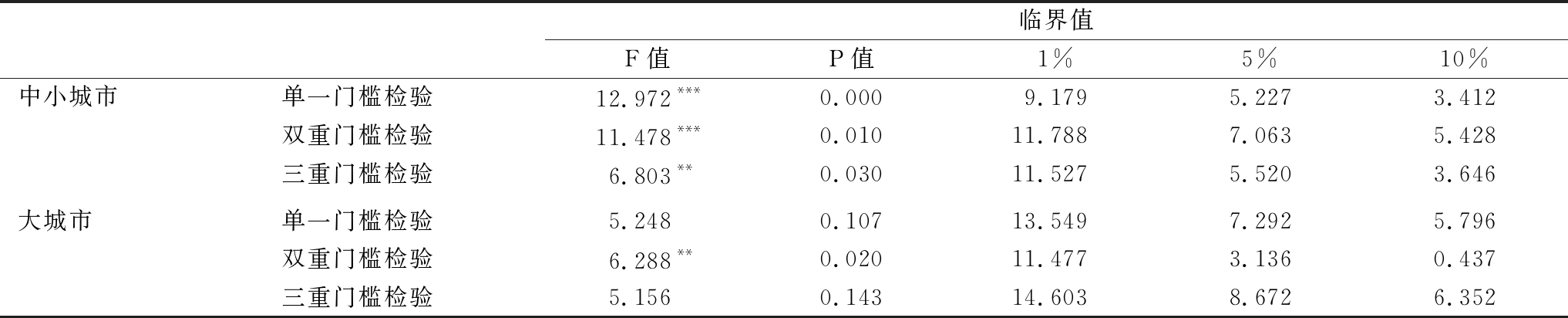

3.5 不同城市等级分析

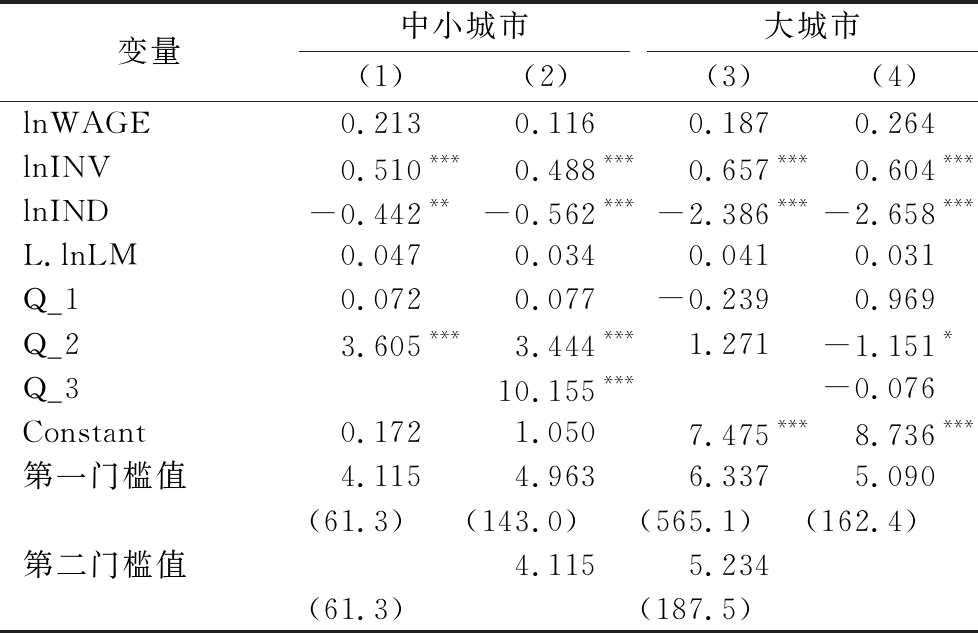

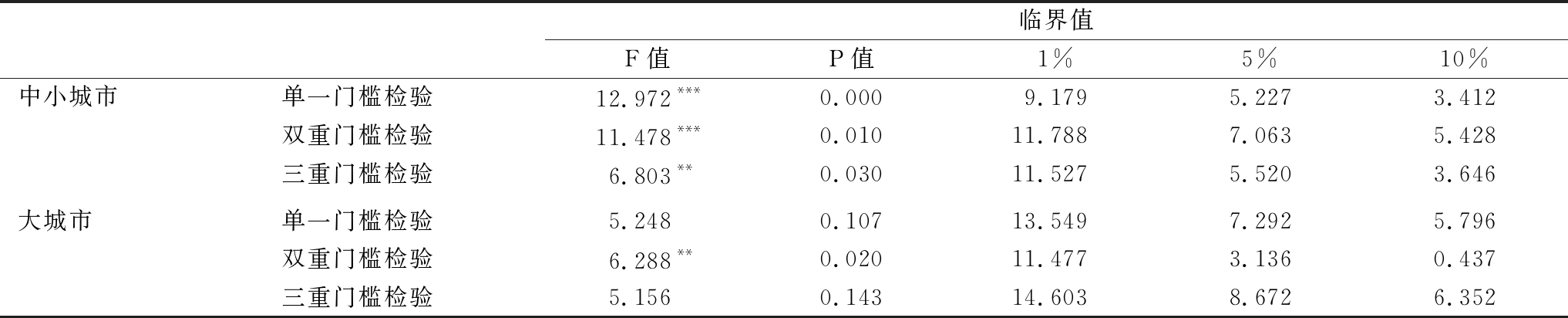

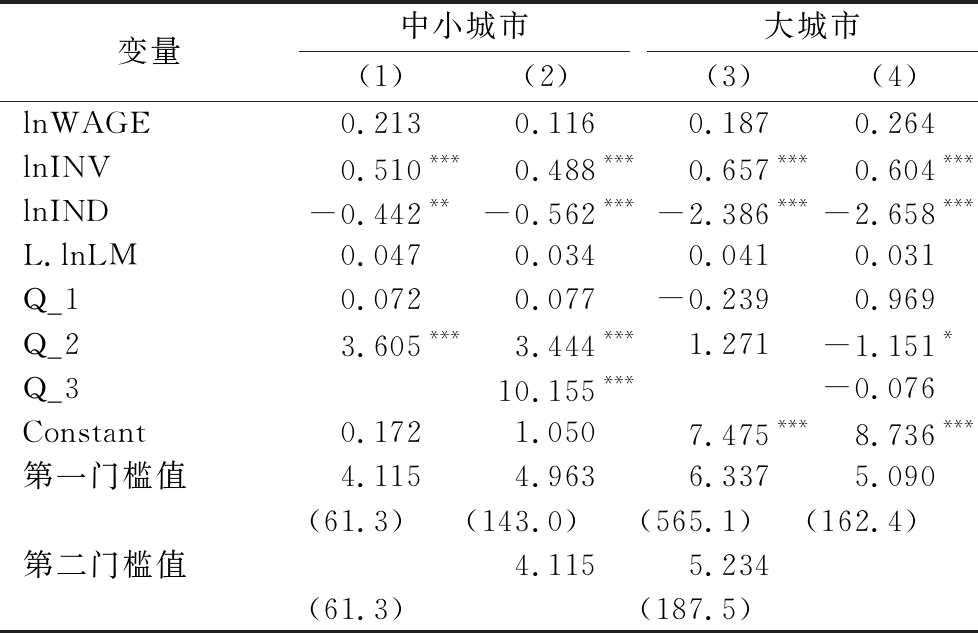

进一步划分不同城市等级并进行分析,不同等级城市均通过了门限效应检验(见表7)。本文城市等级划分标准参考2014年《关于调整城市规模划分标准的通知》相关规定,以100万市辖区人口为划分界限,将低于100万市辖区人口界定为中小城市,高于100万市辖区人口界定为大城市。由于每年市辖区人口会有所变化,为了便于门限回归,本文统一以2011年市辖区人口进行划分。表7结果显示,中小城市在1%显著性水平上通过了单一门槛检验和双重门槛检验,大城市在5%显著性水平上通过了双重门槛检验。

回归结果(见表8)显示,中小城市的回归结果与全国层面基本一致,综合中小城市第一门槛模型与双重门槛模型回归结果,第一门槛值在61.3~143.0万人之间,当城市规模低于第一门槛值时,增加公共服务供给水平难以有效吸引人才流入;当城市规模高于第一门槛值时,增加公共服务供给能显著吸引人才。大城市与东部地区的回归结果表现出了一定的相似性,这可能是由于较多大城市位于东部地区。

4 结论与建议

4.1 研究结论

人才资源是城市竞争力的重要体现。本文针对部分城市虽然增加了公共服务供给,但并未有效吸引人才流入这一现象,尝试在综合考虑公共服务数量、质量及其消费可及性基础上,将城市规模引入新空间经济模型,从公共服务综合视角构建探究“公共服务+城市规模→人才区位”作用机制的理论框架,研究公共服务、城市规模影响人才区位选择的公共服务效应和规模经济效应,并利用2011—2017年CMDS微观数据匹配244个城市数据,从全国、分区域以及分城市等级层面进行实证检验。结果表明,城市规模对公共服务影响人才区位具有非线性门槛效应,只有当城市规模满足一定门槛条件时,改善公共服务供给才能显著吸引人才流入;全国层面的分析表明,当城市规模低于100万人的门槛值时,增加公共服务供给难以显著吸引人才流入,当超过100万人的门槛值时,增加公共服务供给会显著吸引人才流入;分区域看,东部与中西部地区门槛条件具有异质性,东部地区城市人才流动呈现竞争效应,中西部呈现集聚效应;分城市等级看,满足门槛条件时,加大中小城市公共服务供给,吸引人才效果会更显著;更多发展机会或更高的公共服务投资水平有助于吸引人才流入,人才资源更倾向于流入第三产业,暗示存在“脱实向虚”的配置倾向。

表7 不同城市等级门限效应检验结果

临界值F值P值1%5%10%中小城市单一门槛检验12.972***0.0009.1795.2273.412双重门槛检验11.478***0.01011.7887.0635.428三重门槛检验6.803**0.03011.5275.5203.646大城市单一门槛检验5.2480.10713.5497.2925.796双重门槛检验6.288**0.02011.4773.1360.437三重门槛检验5.1560.14314.6038.6726.352

注:**p<0.05,***p<0.01

4.2 政策建议

基于以上结论,本文尝试提出如下建议:首先,科学把握公共服务对人才空间区位的影响作用,公共服务供给质量、多样性及其消费可及性是影响人才区位选择的重要因子,因此要注重以优质、便捷、高效的公共服务供给吸引人才。同时,城市在“抢人大战”过程中要强化教育、医疗、文化等公共服务供给质量,推进公共服务领域质量变革。其次,综合评估公共服务与城市规模对人才区位的协同门槛影响,探索公共服务分区域、分城市等级动态协同供给机制。对于东部地区以及大城市而言,要注重促进公共服务均等化、普惠化和便捷化,落实公共服务与常住人口挂钩机制;对于西部地区以及中小城市而言,要加强公共财政支出的匹配性和有效性,根据城市规模加大对中西部地区中心城市公共服务支持力度,公共服务供给要动态适应人口空间流动趋势,促进公共服务供给布局优化、区域平衡、效益最优。最后,就业发展机会依旧是人才区位选择的重要因子,要统筹考虑人才区位、产业转型与城市发展趋势,按照以优质公共服务吸引人才、以人才促进产业转型升级、以产业转型升级带动城市繁荣的高质量发展逻辑,充分发挥区域比较优势,因地制宜优化产业布局,按技按需优化人才区位,分层分类引导人才在产业、区域之间合理有序流动,促进人才资源在不同产业、不同区域优化配置,防止人才资源过多流入第三产业,避免人才“脱实向虚”的配置倾向。

表8 不同城市等级门限回归检验结果

变量中小城市(1)(2)大城市(3)(4)lnWAGE0.2130.1160.1870.264lnINV0.510***0.488***0.657***0.604***lnIND-0.442**-0.562***-2.386***-2.658***L.lnLM0.0470.0340.0410.031Q_10.0720.077-0.2390.969Q_23.605***3.444***1.271-1.151*Q_310.155***-0.076Constant0.1721.0507.475***8.736***第一门槛值4.1154.9636.3375.090(61.3)(143.0)(565.1)(162.4)第二门槛值4.1155.234(61.3)(187.5)

注:*p<0.1,**p<0.05,***p<0.01;括号中数字为门槛还原值

4.3 不足与展望

本文研究仍存在以下不足:①从动态来看,人才区位选择结果会进一步影响城市规模,而本文尚未考虑这种累积循环因果机制,因此下一步有待将城市规模内生化处理;②本文将公共服务质量以外生参数方式处理,现实中公共服务质量很大程度上受公共服务部门劳动力质量影响,因此后续研究要考虑内生化公共服务质量;③囿于数据可得性,目前关于公共服务质量、可及性指标刻画尚需进一步改进。

参考文献:

[1] 杨开忠.京津冀协同发展的新逻辑:地方品质驱动型发展[J].经济与管理,2019,33(1): 1-3.

[2] 董亚宁,杨开忠,顾芸.人口区位选择研究回顾与展望[J].西北人口, 2019, 40(6):1-11.

[3] 杨开忠.新中国70年城市规划理论与方法演进[J].管理世界,2019,35(12):17-27.

[4] LEE E S. A theory of migration[J]. Demography, 1966, 3(1) : 47-57.

[5] 董亚宁,顾芸,杨开忠.公共服务、人才资源空间重配与创新增长差异——基于新空间经济学的研究[J].西南民族大学学报(人文社科版),2020,41(6):108-118.

[6] 肖挺.环境质量是劳动人口流动的主导因素吗——“逃离北上广”现象的一种解读[J].经济评论,2016,37(2):3-17.

[7] 罗勇根,杨金玉,陈世强.空气污染、人力资本流动与创新活力——基于个体专利发明的经验证据[J].中国工业经济,2019,36(10):99-117.

[8] 孙伟增,张晓楠,郑思齐.空气污染与劳动力的空间流动——基于流动人口就业选址行为的研究[J].经济研究,2019,54(11):102-117.

[9] 董亚宁,顾芸,陈威,等.地方品质、劳动力区位与区域创新发展——基于新空间经济学理论[J].西北人口,2020,41(4):47-57.

[10] 蒋小荣,汪胜兰.中国地级以上城市人口流动网络研究——基于百度迁徙大数据的分析[J].中国人口科学,2017,31(2):35-46+127.

[11] BEHRENS K, ROBERT-NICOUD F. Survival of the fittest in cities: urbanisation and inequality[J]. The Economic Journal, 2014, 124(581):1371-1400.

[12] 陆丰刚,陈寅平.市场化进程加速了人口流动吗——人口流动的市场化陷阱[J].人口与发展,2019,25(1):2-11.

[13] VENABLES A J. Productivity in cities: self-selection and sorting[J].Journal of Economic Geography,2010,11( 2): 241-251.

[14] DAVIS,DINGEL.The comparative advantage of cities[J].Social Science Electronic Publishing,2014.

[15] THOMAS V. Spatial differences in the cost of living[J]. Journal of Urban Economics, 1980, 8(1): 108-122.

[16] HENDERSON V. Urban primacy, external costs, and quality of life[J]. Resource and Energy Economics, 2002, 24(1): 95-106.

[17] COMBES P P, DURANTON G, GOBILLON L. The costs of agglomeration: land prices in French cities [J]. Social ence Electronic Publishing,2012.

[18] ALBOUY D, EHRLICH G. The distribution of urban land values: evidence from market transactions[J].International Atlantic Economic Society, 2013(10):12-15.

[19] BRINKMAN J.Congestion,agglomeration,and the structure of cities[J]. Journal of Urban Economics,2016(94): 13-31.

[20] 张志强,孙斌栋.城市规模与城市福利——基于集聚经济和集聚成本的视角[J].上海经济,2019,36(5):33-52.

[21] 尤济红,陈喜强.去人力资本更高的城市发展:检验、机制与异质性——对中国城乡劳动力流向选择的实证分析[J].经济问题探索,2019,40(5):159-172.

[22] 张志强,席强敏.新时代中国区域经济理论与实践研究的新进展——首届中国区域经济学者论坛综述[J].经济研究,2019,54(4):199-203.

[23] 杨开忠,董亚宁,薛领,等.“新”新经济地理学的回顾与展望[J].广西社会科学,2016,32(5):63-74.

[24] 孙三百,黄薇,洪俊杰,等.城市规模、幸福感与移民空间优化[J].经济研究,2014,49(1):97-111.

[25] 杨晓军.城市公共服务质量对人口流动的影响[J]. 中国人口科学,2017,31(2):104-128.

[26] 王珍珍,穆怀中.城市规模、门槛效应与人力资本外部性[J].上海行政学院学报,2018,19(2):88-99.

(责任编辑:陈 井)

![]()