0 引言

中国经济已告别高速增长阶段进入到高质量发展阶段,创新驱动发展成为打造新引擎、增强新动力的国家战略,创新成为引领发展的第一动力。从《中国区域创新能力评价报告2019》[1]可以看出,东部沿海省份及北京、上海等特大城市是创新能力领先地区,东西地区差距在缩小,而南北地区差距则在拉大,各地区创新能力存在明显差异。创新客观存在区域梯次差异,强化创新能力领先地区的创新溢出效应,促进区域间创新联动协同,提升国家创新体系整体效能,是实施创新驱动发展战略的必然要求[2]。

衡量区域创新能力的核心指标是区域创新效率,区域创新能力提升的关键在于创新效率提高[3]。区域创新效率提高不仅可以通过改善区域创新环境实现,更可以充分利用创新溢出效应实现[4]。由于区域间存在技术合作和贸易往来等,创新过程涉及的人员、资金、技术等要素会相互流动即产生创新溢出,进而对区域创新效率产生影响[5]。

创新过程不是简单的一次性投入产出过程,其中包含多阶段和多要素,每个阶段相对独立又相互联系,共同构成创新动态过程[6]。本文将创新过程分为知识创新阶段和产品创新阶段。创新溢出表现为空间溢出和价值链溢出,空间溢出体现在不同区域之间,价值链溢出发生在创新过程的不同阶段[7]。对空间溢出效应和价值链溢出效应的利用程度则受区域吸收能力影响[8]。在吸收能力不同的区域,同样的创新溢出效应对创新效率的影响也不尽相同,吸收能力较强的区域可以更好地实现创新效率提高[9]。

本文在对创新过程进行划分的基础上,考虑不同区域对创新溢出的不同吸收能力,研究在空间溢出效应和价值链溢出效应同时存在时,吸收能力对知识创新效率和产品创新效率的影响,从中得出政策启示,为区域创新能力提升提供借鉴。

1 文献综述

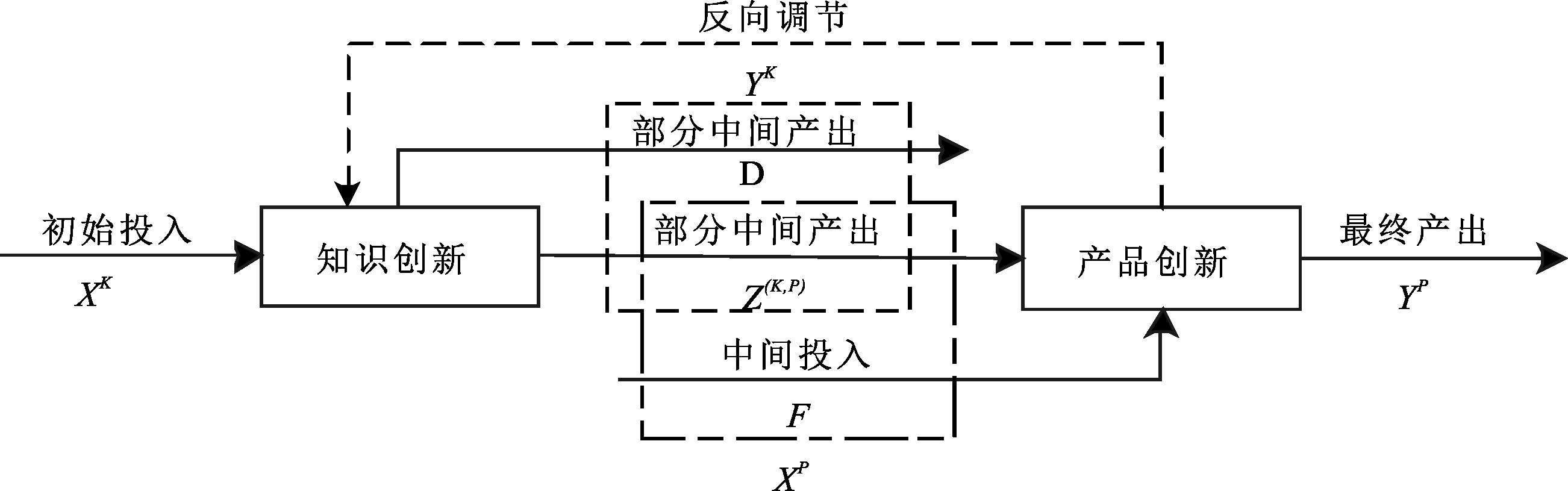

区域创新在不同区域间和不同创新阶段间均存在溢出。区域创新有显著空间相关性,存在较强的空间溢出效应[7,10]。区域创新活动越活跃,空间溢出效应越显著[11]。从创新价值链角度,创新过程可以分成不同阶段,各阶段之间存在价值链溢出效应[12]。创新价值链概念最早由Hansen等[6]提出,他们将创新过程视为包括创意产生、创意发展和创新传播的三阶段过程。基于Hansen等[6]、余泳泽等[7]、张贵等[10]的研究,考虑到创新主体差异,本文将区域创新过程分为知识创新(K)和产品创新(P)两个阶段。知识创新阶段为了获得新知识推动基础科学技术发展而展开研究,初始投入(XK)经由知识创新阶段形成中间产出(YK),其部分(Z(K,P))作为产品创新阶段的投入,另一部分(D)则直接流入创新系统中,该阶段的创新主体通常为高校和科研院所;产品创新阶段将新知识引入商业应用领域,投入(XP)包括中间投入(F)和知识创新阶段的部分中间产出(Z(K,P)),形成最终产出(YP),该阶段的创新主体通常为企业。

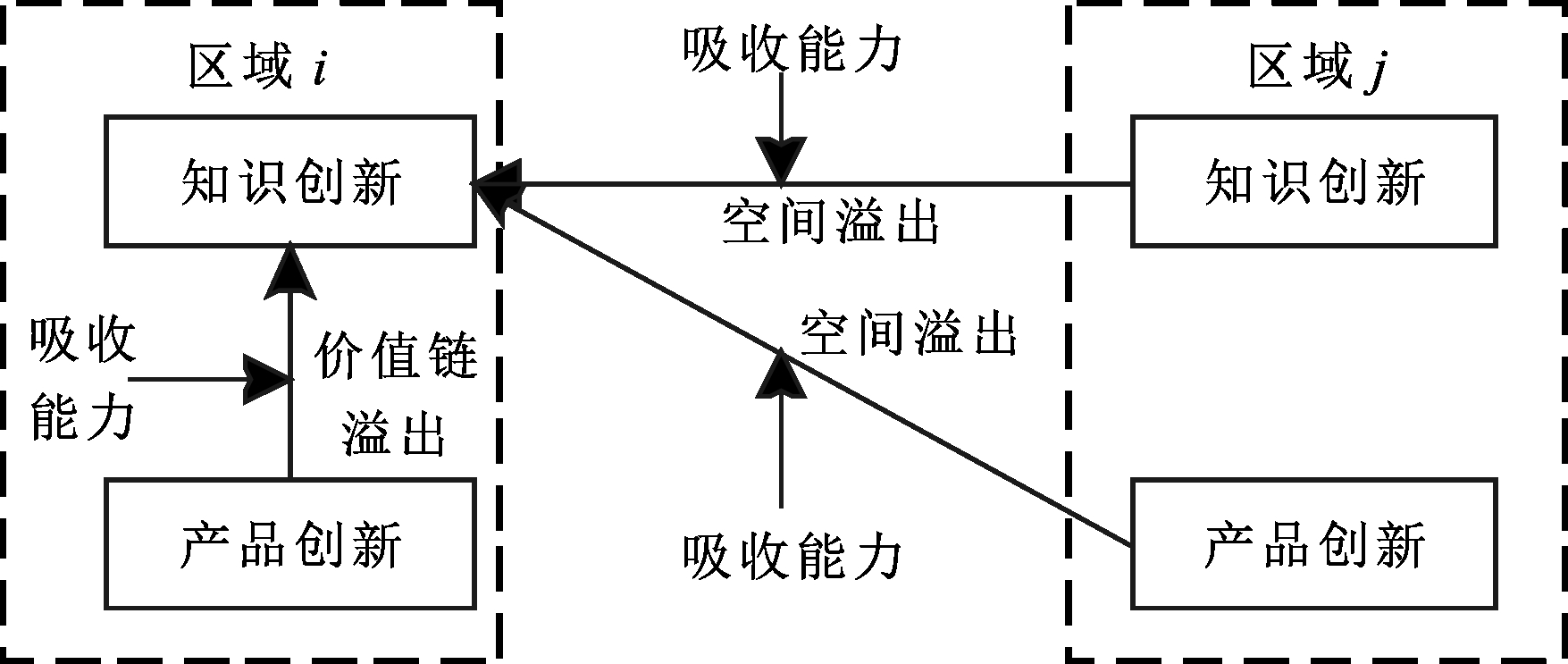

一方面,各区域内知识创新阶段可以通过其产出影响产品创新,产品创新阶段又可以通过需求等途径反向影响知识创新,知识创新和产品创新之间存在价值链溢出效应,如图1所示;另一方面,创新要素在各区域间流动导致各区域之间存在空间关联,各区域创新间会产生相互影响作用,称为空间溢出效应[13],如图2所示。任一区域知识创新与其它区域知识创新、产品创新之间存在空间溢出效应,同时与本区域的产品创新之间存在价值链溢出效应。同样,任一区域产品创新与其它区域知识创新、产品创新之间存在空间溢出效应,同时与本区域知识创新之间存在价值链溢出效应。

区域创新效率不仅受创新溢出影响,还受吸收能力影响,区域创新效率、创新溢出和吸收能力之间也存在交互关系。吸收能力概念由Cohen等[14]首先提出,多用于研究企业利用外部知识提升创新效率[15-16]。后被用于区域或国家层面的创新效率分析,发现吸收能力对区域创新有驱动作用[17],而吸收能力对于区域创新效率提升存在门槛效应[18]。对于创新效率、创新溢出和吸收能力之间的关系,赵莉等[19]发现,外商直接投资会产生创新溢出,吸收能力在创新溢出对创新效率的正向作用中起中介作用;上官续明(2018)发现,区域间技术流动产生的创新溢出是促进技术进步的重要因素之一,创新溢出与吸收能力之间的交互作用可以增强前者对技术进步的促进作用。对于区域创新而言,吸收能力决定着创新溢出在该区域能够发挥多大作用[8]。当吸收能力足够强时,可以对区域间流动要素有效加以消化利用[20]。本文将吸收能力定义为决定区域能够在多大程度上将空间溢出和价值链溢出转化为本区域创新效率提升的能力。吸收能力作用如图3所示,图中以区域i的知识创新效率为例,区域i的产品创新阶段对本区域知识创新阶段产生价值链溢出,区域j的知识创新阶段和产品创新阶段对区域i的知识创新阶段产生空间溢出,空间溢出和价值链溢出对区域i知识创新效率的作用则受吸收能力的影响。

现有研究发现,由于区域吸收能力不同,创新溢出对各区域创新效率的影响也不尽相同。但在创新效率、创新溢出和吸收能力研究中,现有文献忽略了创新属于非一次性投入产出过程,此时创新溢出表现为空间溢出和价值链溢出,对空间溢出和价值链溢出的利用程度受吸收能力影响。将创新过程进行细分,在考虑空间溢出效应和价值链溢出效应时,吸收能力对知识创新效率及产品创新效率会产生何种影响仍需深入探讨。因此,本文利用全国内地30个省域数据(西藏因数据不全未纳入统计),在计算各省域知识创新效率和产品创新效率的基础上,分别针对知识创新效率和产品创新效率构建基于吸收能力的创新溢出效应模型,从而分析空间溢出效应和价值链溢出效应下,吸收能力对知识创新效率和产品创新效率的影响。

2 研究方法

2.1 区域创新效率测度方法

在创新价值链视角下,创新过程分为知识创新和产品创新两个阶段。区域创新效率包括知识创新效率、产品创新效率和整体效率3个部分,分别反映知识创新阶段、产品创新阶段和整体投入产出关系。知识创新效率和产品创新效率是创新过程中不同阶段的创新效率,整体效率是综合考虑两个阶段所得的创新效率[10]。创新效率测度方法主要有两类,一类是以随机前沿分析为代表的参数方法,另一类是以数据包络分析(Data Envelopment Analysis,简称DEA)为代表的非参数方法,现有文献一般采用DEA方法对区域创新效率进行测度。

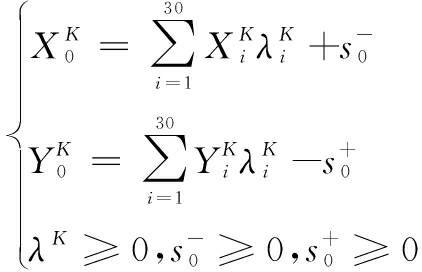

传统DEA方法只能单独计算出知识创新效率或产品创新效率,忽视了知识创新阶段的部分产出会投入到产品创新阶段。Färe等[21]提出的网络DEA方法考虑了创新过程各阶段间的关系,但该方法要求投入或产出按照相同比例调整以达到有效,与现实投入产出活动不符,使计算所得的创新效率缺乏可靠性[22]。在此基础上,Tone等[23]提出NSBM(Network Slacks-based Measure,简称NSBM)方法,解决了要求投入或者产出同比例调整以达到有效的问题。NSBM方法中有投入导向、产出导向和非导向3种建模方式,为综合考虑投入和产出变动,本文采用非导向方式建模,计算出各省域知识创新效率、产品创新效率和整体效率。

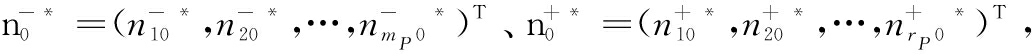

将一个省域视为一个决策单元,记为DMUi,i=1,2,…,30。DMUi在知识创新阶段的投入、产出指标个数分别为mK和rK,投入与产出向量分别为 和

和 在产品创新阶段的投入、产出指标个数分别为mP和rP,投入与产出向量分别为

在产品创新阶段的投入、产出指标个数分别为mP和rP,投入与产出向量分别为 和

和 表示DMUi从知识创新阶段到产品创新阶段的t个指标的中间向量[21],这t个指标包含在知识创新阶段的产出指标之内,同时也是产品创新阶段的部分投入指标。

表示DMUi从知识创新阶段到产品创新阶段的t个指标的中间向量[21],这t个指标包含在知识创新阶段的产出指标之内,同时也是产品创新阶段的部分投入指标。

在特定省域DMU0中,知识创新阶段的投入松弛变量和产出剩余变量分别为 与

与 相应投入变量和产出变量满足:

相应投入变量和产出变量满足:

(1)

产品创新阶段的投入松弛变量和产出剩余变量分别为 与

与 相应投入变量和产出变量满足:

相应投入变量和产出变量满足:

(2)

式(1)中 式(2)中

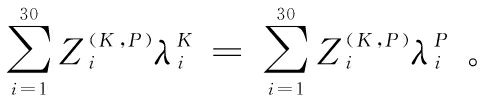

式(2)中 分别表示知识创新阶段和产品创新阶段的强度向量[24]。对于中间向量指标,知识创新阶段的产出全部投入产品创新阶段[21],即

分别表示知识创新阶段和产品创新阶段的强度向量[24]。对于中间向量指标,知识创新阶段的产出全部投入产品创新阶段[21],即

特定省域DMU0的整体效率为:

E0=min

(3)

式(3)中,ωK和ωP分别表示知识创新阶段、产品创新阶段的权重,文中取ωK=ωP=0.5。设式(3)中当整体效率最优时,知识创新阶段投入松弛变量和产出剩余变量分别为 产品创新阶段投入松弛变量和产出剩余变量分别为

产品创新阶段投入松弛变量和产出剩余变量分别为 则特定省域DMU0的知识创新效率为:

则特定省域DMU0的知识创新效率为:

(4)

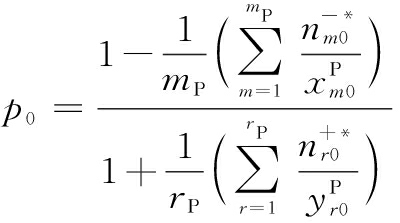

特定省域DMU0的产品创新效率为:

(5)

2.2 基于吸收能力的创新溢出效应模型

基于前文计算所得的知识创新效率和产品创新效率,进一步研究吸收能力对知识创新效率和产品创新效率的影响。本文参考Jung等[9]对吸收能力的处理方法,构建了一个包括空间溢出效应、价值链溢出效应和吸收能力的空间计量模型。知识创新效率和产品创新效率既受空间溢出、价值链溢出及吸收能力的影响,也受区域内部环境因素的影响。区域i的知识创新效率表达式为:

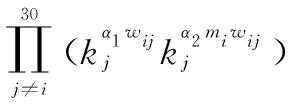

ki=

(6)

其中,ki表示区域i的知识创新效率,mi表示区域i的吸收能力,wij表示区域i和区域j的空间关系。此外, 表示其它区域知识创新对区域i知识创新的空间溢出效应,α1衡量空间溢出对知识创新效率的影响,α2衡量在这部分空间溢出中吸收能力对知识创新效率的影响;

表示其它区域知识创新对区域i知识创新的空间溢出效应,α1衡量空间溢出对知识创新效率的影响,α2衡量在这部分空间溢出中吸收能力对知识创新效率的影响; 表示区域i自身产品创新对知识创新的价值链溢出效应,α3衡量价值链溢出对知识创新效率的影响,α4衡量在价值链溢出中吸收能力对知识创新效率的影响;

表示区域i自身产品创新对知识创新的价值链溢出效应,α3衡量价值链溢出对知识创新效率的影响,α4衡量在价值链溢出中吸收能力对知识创新效率的影响; 表示其它区域产品创新对区域i知识创新的空间溢出效应,α5衡量空间溢出对知识创新效率的影响,α6衡量在这部分空间溢出中吸收能力对知识创新效率的影响;

表示其它区域产品创新对区域i知识创新的空间溢出效应,α5衡量空间溢出对知识创新效率的影响,α6衡量在这部分空间溢出中吸收能力对知识创新效率的影响; 表示A个环境因素对区域i知识创新的影响,βb(b=1,2,…,A)衡量第b个环境因素

表示A个环境因素对区域i知识创新的影响,βb(b=1,2,…,A)衡量第b个环境因素 的影响。

的影响。

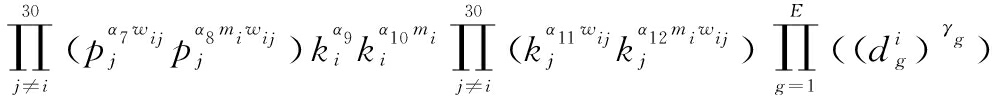

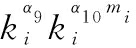

区域i的产品创新效率表达式为:

pi=

(7)

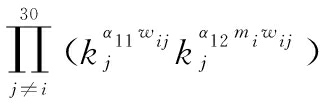

其中,pi表示区域i的产品创新效率,mi表示区域i的吸收能力,wij表示区域i和区域j的空间关系。此外, 表示其它区域产品创新对区域i产品创新的空间溢出效应,α7衡量空间溢出对产品创新效率的影响,α8衡量在这部分空间溢出中吸收能力对产品创新效率的影响;

表示其它区域产品创新对区域i产品创新的空间溢出效应,α7衡量空间溢出对产品创新效率的影响,α8衡量在这部分空间溢出中吸收能力对产品创新效率的影响; 表示区域i自身知识创新对产品创新的价值链溢出效应,α9衡量价值链溢出对产品创新效率的影响,α10衡量在价值链溢出中吸收能力对产品创新效率的影响;

表示区域i自身知识创新对产品创新的价值链溢出效应,α9衡量价值链溢出对产品创新效率的影响,α10衡量在价值链溢出中吸收能力对产品创新效率的影响; 表示其它区域产品创新对区域i产品创新的空间溢出效应,α11衡量空间溢出对产品创新效率的影响,α12衡量在这部分空间溢出中吸收能力对产品创新效率的影响;

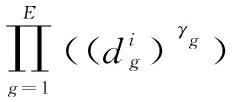

表示其它区域产品创新对区域i产品创新的空间溢出效应,α11衡量空间溢出对产品创新效率的影响,α12衡量在这部分空间溢出中吸收能力对产品创新效率的影响; 表示E个环境因素对区域i产品创新的影响,γg(g=1,2,…,E)衡量第g个环境因素

表示E个环境因素对区域i产品创新的影响,γg(g=1,2,…,E)衡量第g个环境因素 的影响。

的影响。

由于各区域创新相互影响,本文将内地30个省域看作一个整体加以分析[7]。采用矩阵形式重写式(6)和式(7)得到:

lnK=(α1I+α2M)WlnK+(α3I+α4M)lnP+(α5I+α6M)WlnP+lnC×β

(8)

lnP=(α7I+α8M)WlnP+(α9I+α10M)lnK+(α11I+α12M)WlnK+lnD×γ

(9)

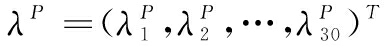

lnK和lnP是30×1的向量,分别表示知识创新效率和产品创新效率;W是30×30的矩阵,代表30个省域的空间关系;M是30×30的矩阵,代表区域吸收能力;lnC是30×A的矩阵,代表知识创新阶段的环境影响因素,β是A×1的向量;lnD是30×E的矩阵,代表产品创新阶段的环境影响因素,γ是E×1的向量。

区域间空间关系采用距离空间权重矩阵表示,距离阈值设置为520km[12],当区域i和区域j的省会距离小于等于520km时wij取值为“1”,否则为“0”。考虑到存在两个区域相邻但是省会距离大于520km的情况,对此类关系wij也取值为“1”,最终得到省域空间关系矩阵W。

3 指标选取

3.1 创新过程投入产出指标选取

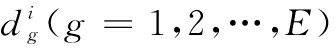

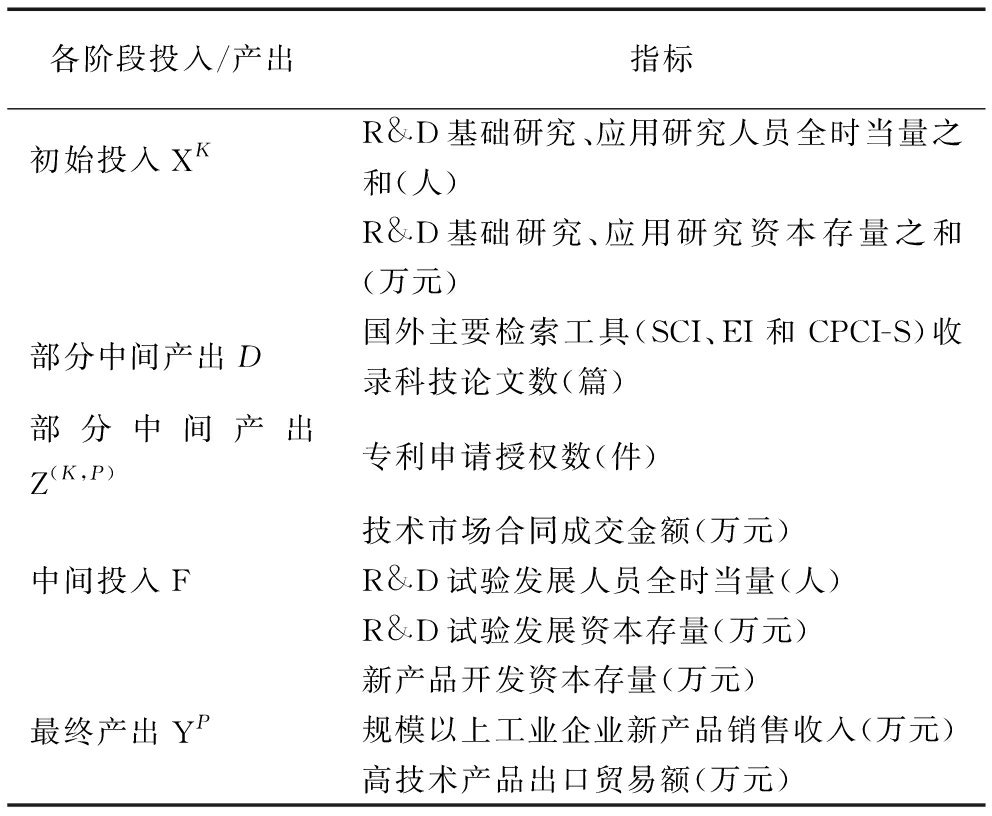

创新过程两个阶段的投入指标和产出指标各不相同,各指标相应数据需从国家统计局等权威途径获取[22]。本文在参考相关文献[7]、[10]、[12]的基础上,选取创新过程中投入和产出指标,如表1所示。

表1 创新过程中投入产出指标

各阶段投入/产出指标初始投入XKR&D基础研究、应用研究人员全时当量之和(人)R&D基础研究、应用研究资本存量之和(万元)部分中间产出D国外主要检索工具(SCI、EI和CPCI-S)收录科技论文数(篇)部分中间产出Z(K,P)专利申请授权数(件)技术市场合同成交金额(万元)中间投入FR&D试验发展人员全时当量(人)R&D试验发展资本存量(万元)新产品开发资本存量(万元)最终产出YP规模以上工业企业新产品销售收入(万元)高技术产品出口贸易额(万元)

知识创新阶段的投入为人力和资金。其中,人力投入指标选用R&D基础研究、应用研究人员全时当量之和;资金投入中,由于以往R&D经费投入会对当期研发过程产生影响[25],故选定R&D基础研究、应用研究资本存量之和作为资金投入指标,采用永续盘存法把R&D基础研究、应用研究经费支出处理成存量数据(朱有为、徐康宁,2006)。产出为论文、专利和技术市场合同成交额,考虑到数据可得性,论文指标选用国外主要检索工具(SCI、EI和CPCI-S)收录科技论文数;专利指标选用专利申请授权数,考虑到发明专利、实用新型和外观设计3种类型专利的创新程度,对3类专利分别赋予0.5、0.3和0.2的权重[22],加权平均后得到最后专利申请授权数;技术市场合同成交金额指标可反映科研成果被认同程度,能够弥补只采用论文和专利表示知识创新阶段产出的不足[22]。

产品创新阶段的投入为R&D试验发展人员全时当量、R&D试验发展资本存量、新产品开发资本存量以及知识创新阶段的部分产出(专利申请授权数和技术市场合同成交金额)。采用永续盘存法分别对R&D试验发展经费支出、新产品开发经费支出进行处理,得到R&D试验发展资本存量和新产品开发资本存量。作为研究成果形式的论文指标不作为产品创新阶段的投入。产出包括规模以上工业企业新产品销售收入和高技术产品出口贸易额。

选取全国内地30个省域数据,数据区间为2011—2016年,数据来源于《中国统计年鉴》和《中国科技统计年鉴》。考虑到从投入到产出存在时滞性,选取滞后时间为1年[4]。为消除价格因素的影响,对所有价格指标均以2011年为基期进行平减。其中,R&D经费支出采用研发价格指数平减[26],新产品开发经费支出采用固定资产投资价格指数平减,规模以上工业企业新产品销售收入和高技术产品出口贸易额采用工业生产者出厂价格指数平减。

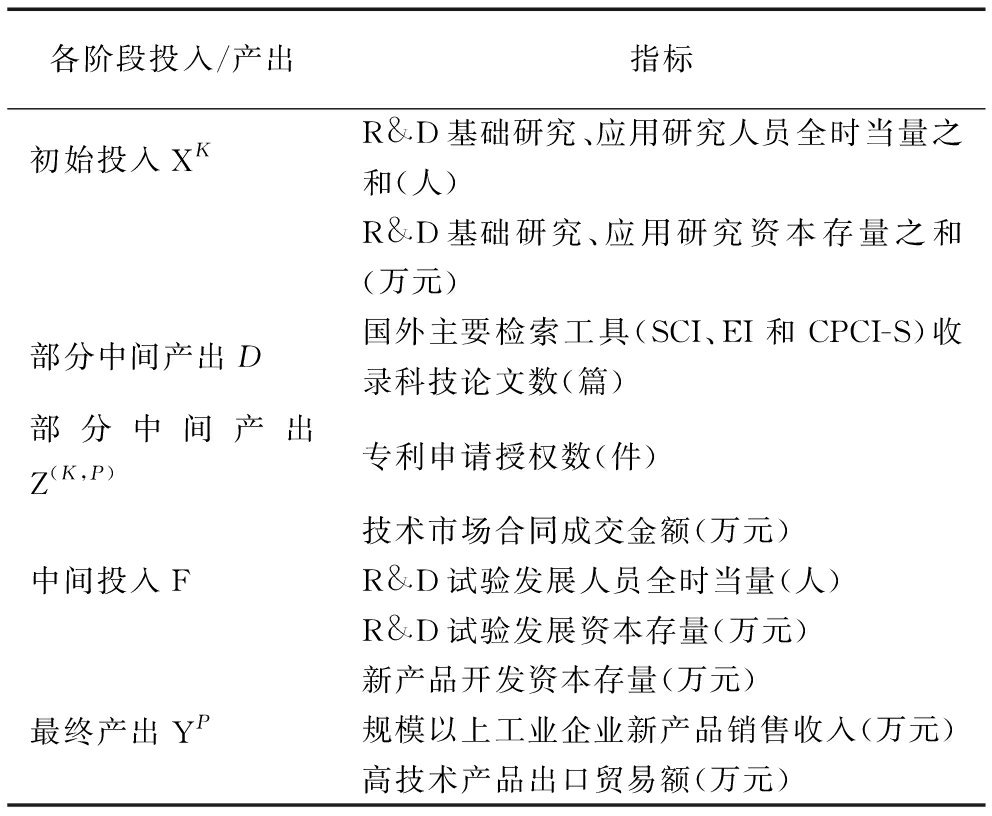

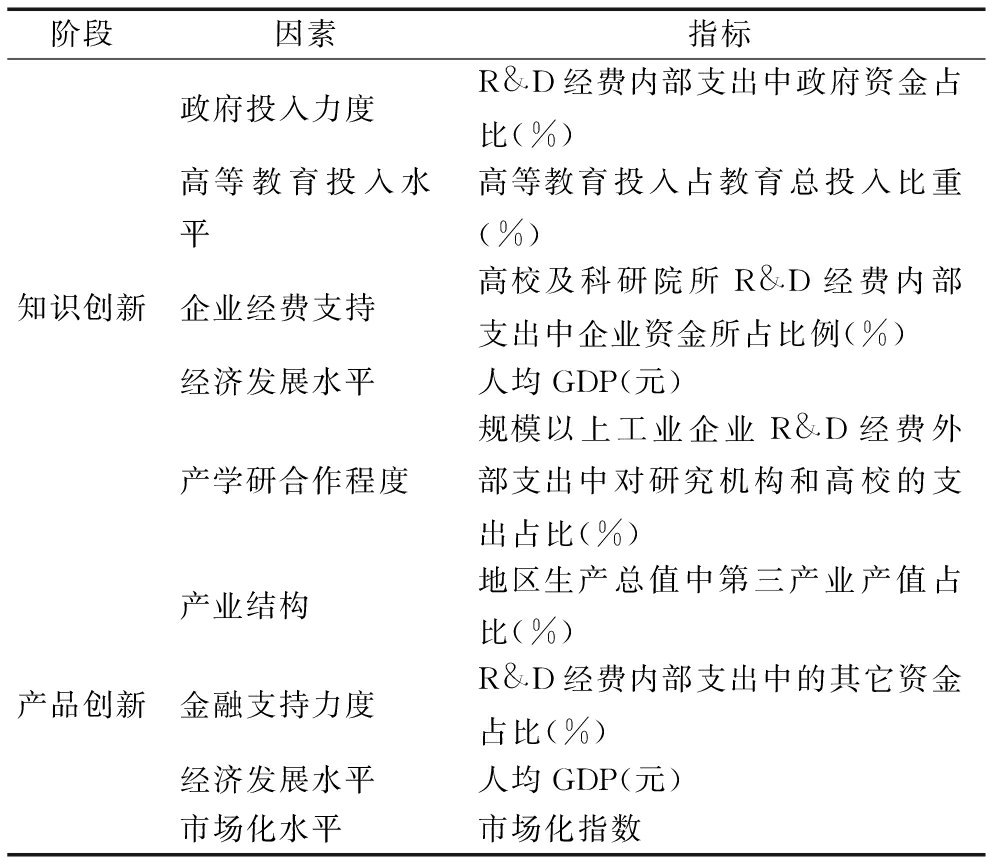

3.2 创新溢出效应模型相关指标选取

本文选用人力资本水平代表吸收能力。对于人力资本水平的衡量,采用平均受教育年限指标(李亚玲、汪戎,2006),将受教育程度划分为5类:未上过学、小学、初中、高中、大专及以上,对应累计受教育年限分别界定为2年、6年、9年、12年和16年[27]。人力资本水平较高的区域中人员工作能力或技术水平较高,能更加充分通过学习、利用其它区域的创新成提升自身创新效率。人力资本水平较低的区域无法有效利用所获取的知识或技术等,或者说,创新溢出不能充分发挥其作用。参考相关研究,影响两阶段创新效率的环境因素如表2所示[7,10,22]。

表2 影响两阶段创新效率的环境因素

阶段因素指标政府投入力度R&D经费内部支出中政府资金占比(%)高等教育投入水平高等教育投入占教育总投入比重(%)知识创新企业经费支持高校及科研院所R&D经费内部支出中企业资金所占比例(%)经济发展水平人均GDP(元)产学研合作程度规模以上工业企业R&D经费外部支出中对研究机构和高校的支出占比(%)产业结构地区生产总值中第三产业产值占比(%)产品创新金融支持力度R&D经费内部支出中的其它资金占比(%)经济发展水平人均GDP(元)市场化水平市场化指数

其中,人均GDP以2011年为基期,采用人均地区生产总值指数进行处理。市场化指数来源于《中国分省份市场化指数报告》,其余数据来源于《中国统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》和《中国教育经费统计年鉴》。

4 实证分析

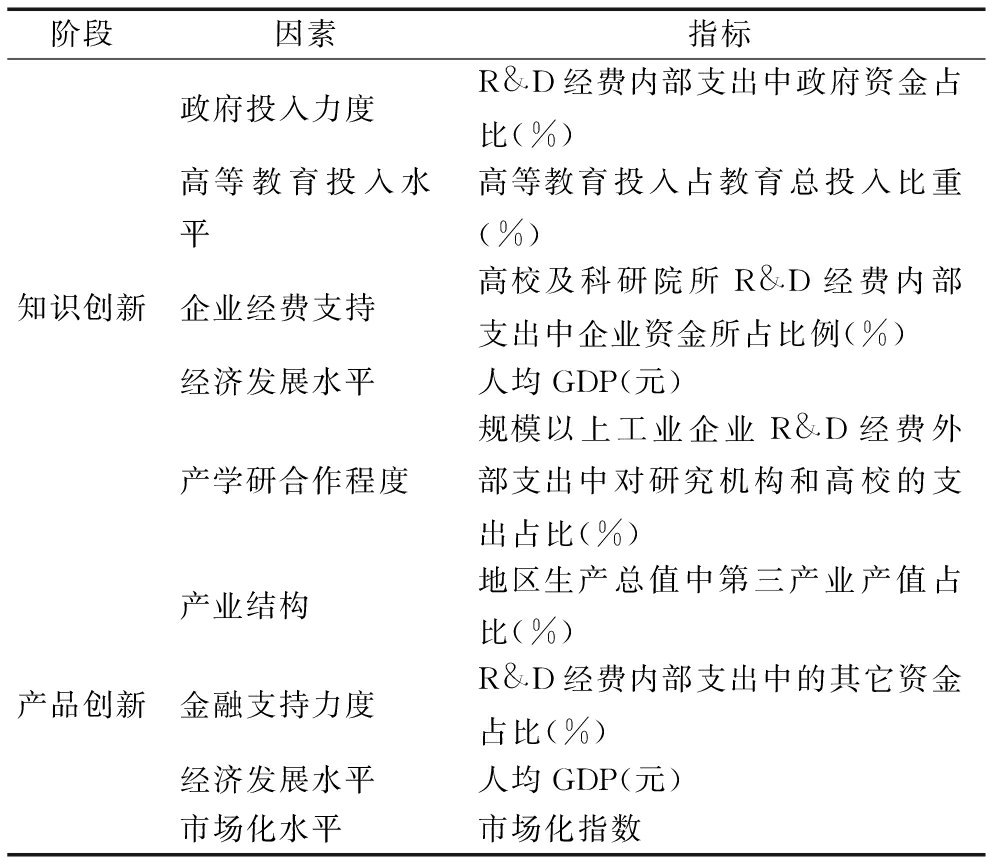

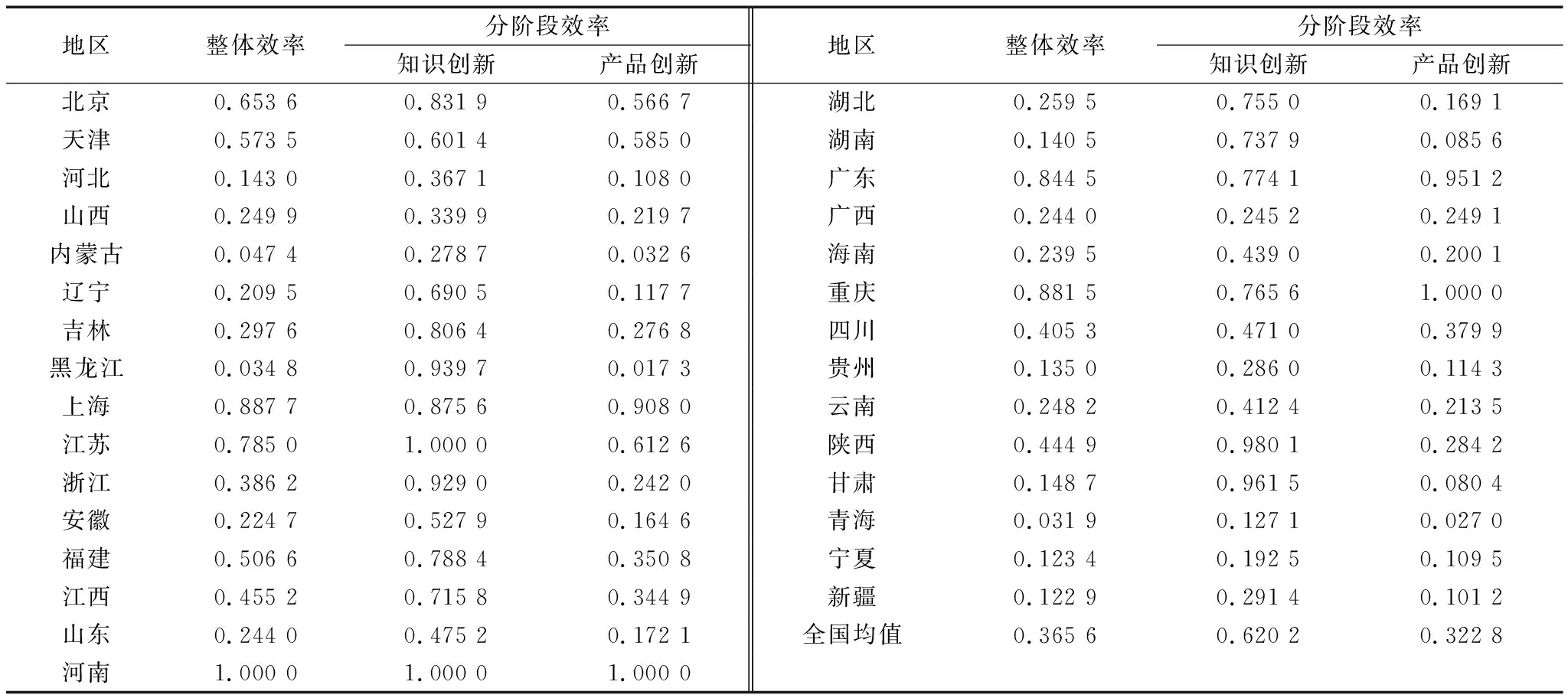

4.1 各省域创新效率测度

采用DEA-Solver15软件对中国内地30个省域的知识创新效率、产品创新效率以及整体效率进行计算,结果如表3所示。

表3 全国内地30个省域知识创新效率、产品创新效率与整体效率(2013—2016年均值)

地区整体效率分阶段效率知识创新产品创新地区整体效率分阶段效率知识创新产品创新北京0.653 60.831 90.566 7湖北0.259 50.755 00.169 1天津0.573 50.601 40.585 0湖南0.140 50.737 90.085 6河北0.143 00.367 10.108 0广东0.844 50.774 10.951 2山西0.249 90.339 90.219 7广西0.244 00.245 20.249 1内蒙古0.047 40.278 70.032 6海南0.239 50.439 00.200 1辽宁0.209 50.690 50.117 7重庆0.881 50.765 61.000 0吉林0.297 60.806 40.276 8四川0.405 30.471 00.379 9黑龙江0.034 80.939 70.017 3贵州0.135 00.286 00.114 3上海0.887 70.875 60.908 0云南0.248 20.412 40.213 5江苏0.785 01.000 00.612 6陕西0.444 90.980 10.284 2浙江0.386 20.929 00.242 0甘肃0.148 70.961 50.080 4安徽0.224 70.527 90.164 6青海0.031 90.127 10.027 0福建0.506 60.788 40.350 8宁夏0.123 40.192 50.109 5江西0.455 20.715 80.344 9新疆0.122 90.291 40.101 2山东0.244 00.475 20.172 1全国均值0.365 60.620 20.322 8河南1.000 01.000 01.000 0

4.2 空间相关性检验

在运用空间计量模型前,首先利用Moran's I指数对各阶段创新效率的空间相关性进行判断[10],Moran's I指数可以用来判断各省域知识创新效率间和产品创新效率间是否存在空间相关关系,结果如表4所示。

表4 知识创新效率和产品创新效率的Moran's I指数值

阶段2013201420152016知识创新0.1673**0.1255*0.2027**0.1958*产品创新0.0358*0.0357*0.1704**-0.0766

注:***、**、*分别表示在0.01、0.05、0.1的水平下通过显著性检验,下同

从表4可以看到,除2016年产品创新效率的Moran's I指数值未能通过显著性检验外,其它数据均通过显著性检验,表明两阶段创新效率均存在较高的空间相关性,各区域创新效率存在相互影响。2013—2016年知识创新效率的空间相关性均强于产品创新效率的空间相关性,表明知识创新效率在空间上的相互影响程度高于产品创新效率。

4.3 模型结果及分析

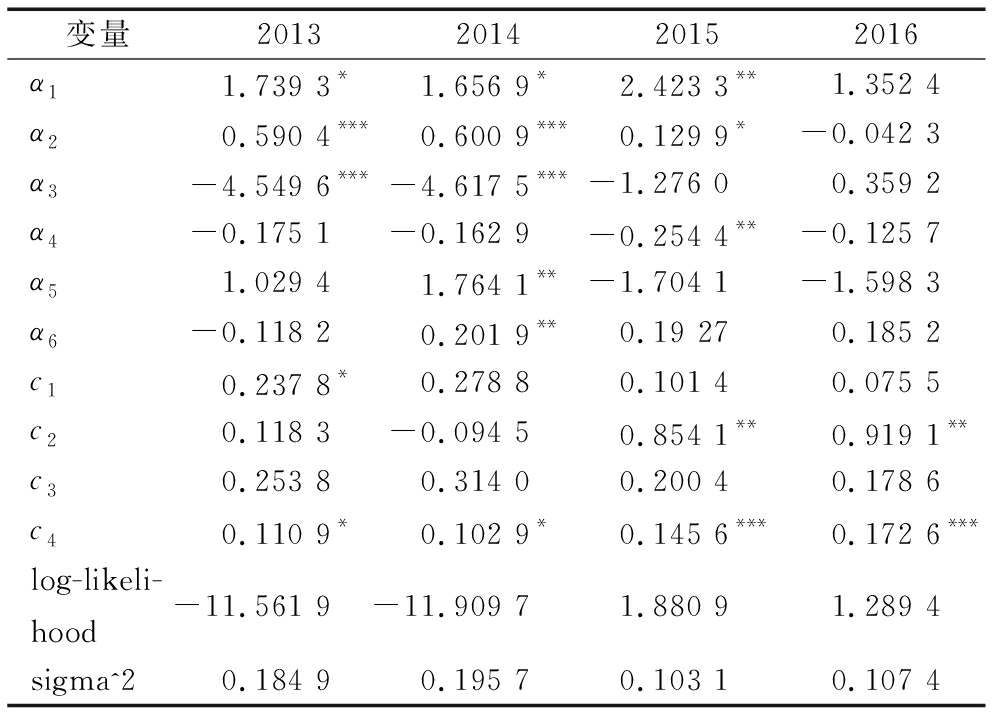

利用Matlab软件对模型(8)和模型(9)分别进行求解,结果如表5和表6所示。

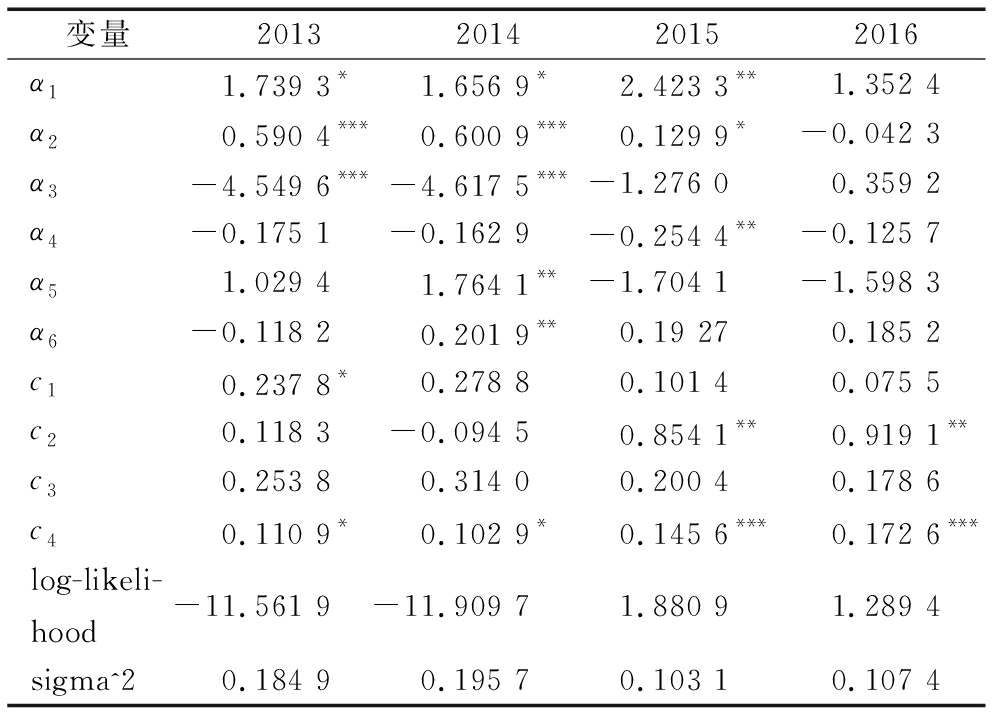

4.3.1 知识创新阶段

从表5可以看出,在空间溢出部分,2013—2015年各省域知识创新阶段的空间溢出对知识创新效率的影响(α1)显著,此时吸收能力对知识创新效率有显著正向影响(α2);当知识创新阶段、产品创新阶段属于不同省域时,产品创新阶段对知识创新阶段的空间溢出对知识创新效率的影响(α5)只有2014年显著,此时α6显著为正,吸收能力对知识创新效率有促进作用。由此发现,空间溢出效应在部分年份显著存在;当空间溢出效应显著时,吸收能力提升可以促进知识创新效率提高。

表5 知识创新阶段创新溢出实证结果

变量2013201420152016α11.739 3*1.656 9*2.423 3**1.352 4α20.590 4***0.600 9***0.129 9*-0.042 3α3-4.549 6***-4.617 5***-1.276 00.359 2α4-0.175 1-0.162 9-0.254 4**-0.125 7α51.029 41.764 1**-1.704 1-1.598 3α6-0.118 20.201 9**0.19 270.185 2c10.237 8*0.278 80.101 40.075 5c20.118 3-0.094 50.854 1**0.919 1**c30.253 80.314 00.200 40.178 6c40.110 9*0.102 9*0.145 6***0.172 6***log-likeli-hood-11.561 9-11.909 71.880 91.289 4sigma^20.184 90.195 70.103 10.107 4

表6 产品创新阶段创新溢出实证结果

变量2013201420152016α73.991 4*7.670 1***9.465 2***1.741 3α80.444 3*0.920 5***1.095 2***-0.221 0α97.144 0-1.427 40.449 8-2.597 1α10-0.815 30.167 8-0.039 60.338 7α113.018 6 13.939 2***19.111 6***-1.108 7α120.498 61.859 9***2.239 3***-0.089 8d1-1.309 9*-2.542 5***-1.140 2**-0.373 0d2-0.037 70.709 60.315 0-0.965 6d30.456 5-0.480 50.114 80.214 6d4-0.703 2**-0.936 0***-0.477 6*-0.5469**d53.191 6***2.912 4***2.060 3***2.002 5**log-likeli-hood-26.124 7-27.148 7-23.306 9-23.673 6sigma^20.661 50.550 90.470 30.557 0

在价值链溢出部分,2013年和2014年同省域内产品创新对知识创新的价值链溢出对产品创新效率产生了负向影响(α3),α3在2015年和2016年不显著,同省域内产品创新对知识创新没有产生显著价值链溢出效应。此时,吸收能力对产品创新效率的影响(α4)不显著或为负向影响,吸收能力提升不会对知识创新效率产生正向作用,还会因在提高吸收能力时产生的无效资源利用而导致知识创新效率降低。

从环境影响因素看,政府投入力度对知识创新效率没有显著作用,表明政府投入不会对知识创新效率产生影响[10]。高等教育投入水平参数只有两年通过了显著性检验,表明高等教育投入没有发挥应有作用,应提高经费使用和管理能力。企业经费支持参数并不显著,说明企业经费支持对于知识创新效率没有显著促进作用,这与价值链溢出分析结果一致。经济发展水平参数检验结果均显著且为正值,表明经济发展是科技创新的基础,可以促进知识创新效率提高。

4.3.2 产品创新阶段

从表6可以看出,在空间溢出部分,2013—2015年各省域产品创新阶段的空间溢出对产品创新效率的影响(α7)显著,此时吸收能力对产品创新效率有显著正向影响(α8);当知识创新阶段、产品创新阶段属于不同省域时,知识创新阶段对产品创新阶段的空间溢出对产品创新效率的影响(α11)在2014年和2015年显著。同时,α12显著为正,表明吸收能力对产品创新效率具有促进作用。由此发现,空间溢出效应在部分年份显著,当空间溢出效应显著时,吸收能力提升可以促进产品创新效率提高。在价值链溢出部分,同省域内知识创新对产品创新的价值链溢出对产品创新效率的影响(α9)均不显著,表明同省域内知识创新阶段对产品创新阶段没有产生显著价值链溢出效应,知识创新阶段和产品创新阶段之间没有形成互动。此时,吸收能力对产品创新效率的影响(α10)也不显著,吸收能力提升不会对产品创新效率产生显著积极影响。

从环境影响因素看,产学研合作程度参数只有两年显著且为负值,说明高校及科研院所和企业之间没有形成良好互动关系,与价值链溢出分析结果一致。产业结构参数不显著,第三产业产值提高不会对产品创新效率产生显著影响。金融支持力度同样不能影响产品创新效率,说明除资金支持外,金融服务水平等还需要进一步提升。经济发展水平对产品创新效率呈现负向影响,原因是受到创新投入冗余的影响。市场化水平可以正向影响产品创新效率,市场化水平提高可以激发企业创新主体意识[10],促进创新产生,从而提高创新效率。

5 结论与建议

5.1 结论

本文将吸收能力引入知识创新阶段和产品创新阶段的空间溢出及价值链溢出效应中,并建立相应的空间计量模型,在利用NSBM模型测量内地30个省域知识创新效率和产品创新效率的基础上,就空间溢出、价值链溢出与吸收能力对知识创新效率和产品创新效率的影响进行检验,结果表明:

(1)在空间溢出部分,空间溢出效应在部分年份显著,说明省域间没有形成稳定的空间关联关系,存在某些年份各省域间创新活动关联程度较低的情况。当空间溢出效应显著时,吸收能力提升可以对知识创新效率和产品创新效率产生显著正向影响;当空间溢出效应不显著时,吸收能力不存在显著作用。

(2)在价值链溢出部分,同省域内产品创新对知识创新的价值链溢出效应在2013年和2014年产生了负向影响,其余年份均不显著;2013—2016年知识创新对产品创新的价值链溢出效应均不显著,说明各省域内知识创新阶段和产品创新阶段相对独立、缺乏互动。此时,提高吸收能力对知识创新效率和产品创新效率没有显著作用,甚至具有负向影响。

5.2 建议

(1)加强区域间协同合作与创新过程两阶段之间的融通,促进空间溢出和价值链溢出产生。打破区域间地理限制,充分利用信息技术推动东部地区的先进技术向中西部地区扩散,促进知识等要素流动,促进区域间创新联动协同;促进产学研用深度融合贯通,借助大数据和人工智能等实现高校及科研院所的科研成果与企业实际需求匹配,强化和完善成果转化体制机制,打通知识创新和产品创新两阶段间的融通瓶颈。

(2)注重区域吸收能力提升,促进空间溢出和价值链溢出转化为区域创新发展动力。一个区域需要积极主动地利用空间溢出效应与价值链溢出效应,采取必要措施提升区域吸收能力,充分利用知识、技术等创新要素的溢出效应推动区域创新发展。

5.3 不足与展望

本文在知识创新阶段和产品创新阶段的空间溢出及价值链溢出效应研究中考虑吸收能力,给创新溢出效应研究提供了新的视角和补充,但是仍存在不足之处,希望能够在未来研究中予以解决。现有研究存在多种吸收能力衡量方式,未来可以对吸收能力衡量方式予以改进,使其更加准确;对于省域间空间关系的确定,距离阈值参考现有研究进行设定,可以进一步采用不同阈值,将距离因素的影响纳入研究。

参考文献:

[1] 中国科技发展战略研究小组,中国科学院大学中国创新创业管理研究中心.中国区域创新能力评价报告2019[R].北京: 科学技术文献出版社,2019.

[2] 殷群,李子文.创新溢出如何影响我国省际环境全要素生产率——基于DEA-ESDA方法的实证分析[J].科技进步与对策,2019,24(36): 45-54.

[3] 马大来,陈仲常,王玲.中国区域创新效率的收敛性研究:基于空间经济学视角[J].管理工程学报,2017,1(31): 71-78.

[4] 赵磊.基于创新价值链的我国制造业创新效率外溢效应研究[J].科技进步与对策,2018,35(18): 80-88.

[5] 赵庆.国有企业真的低效吗——基于区域创新效率溢出效应的视角[J].科学学与科学技术管理,2017,3(38): 109-118.

[6] HANSEN M T,BIRKINSHAW J.The innovation value chain[J].Harvard business review,2007,85(6): 121-130.

[7] 余泳泽,刘大勇.我国区域创新效率的空间外溢效应与价值链外溢效应——创新价值链视角下的多维空间面板模型研究[J].管理世界,2013(7): 6-20.

[8] JUNG J,L PEZ-BAZO E.Factor accumulation,externalities and absorptive capacity in regional growth: evidence from Europe[J].Journal of Regional Science,2014,44(1): 43-73.

PEZ-BAZO E.Factor accumulation,externalities and absorptive capacity in regional growth: evidence from Europe[J].Journal of Regional Science,2014,44(1): 43-73.

[9] CAPELLO R,LENZI C.Spatial heterogeneity in knowledge,innovation,and economic growth nexus: conceptual reflections and empirical evidence[J].Journal of Regional Science,2014,54(2): 186-214.

[10] 张贵,梁莹,徐杨杨.生态系统视阈下区域创新效率的多维溢出效应——对面板数据的空间计量分析[J].科技进步与对策,2016,33(15): 30-37.

[11] FRITSCH M,FRANKE G.Innovation,regional knowledge spillovers and R&D cooperation[J].Research Policy,2004,33(2): 245-255.

[12] 赵增耀,章小波,沈能.区域协同创新效率的多维溢出效应[J].中国工业经济,2015(1): 32-44.

[13] 白俊红,王钺.研发要素的区际流动是否促进了创新效率的提升[J].中国科技论坛,2015(12): 27-32.

[14] COHEN W M,LEVINTHAL D A.Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation[J].Administrative Science Quarterly,1990,35(1): 128-152.

[15] 李显军,钟领,王京伦,等.开放式创新与吸收能力对创新绩效影响——基于我国汽车企业的实证[J].科研管理,2018,39(1): 45-52.

[16] 阮爱君,陈劲.正式/非正式知识搜索宽度对创新绩效的影响[J].科学学研究,2015,33(10): 1573-1583.

[17] MUKHERJI N,SILBERMAN J.Absorptive capacity,knowledge flows and innovation in US metropolitan areas[J].Journal of Regional Science,2011,53(3): 392-417.

[18] 朱俊杰,徐承红.区域创新绩效提升的门槛效应——基于吸收能力视角[J].财经科学,2017(7): 116-128.

[19] 赵莉,胡逸群.FDI技术溢出对制造业创新能力的影响——基于吸收能力的中介作用[J].科技管理研究,2018,38(18): 16-22.

[20] KELLER W.Are international R&D spillovers trade-related?analyzing spillovers among randomly matched trade partners[J].European Economic Review,1996,42(8): 1469-1481.

[21] F RE R,GROSSKOPF S.Network DEA[J].Socio-economic Planning Sciences,2000,34(1): 35-49.

RE R,GROSSKOPF S.Network DEA[J].Socio-economic Planning Sciences,2000,34(1): 35-49.

[22] 常晓然,周全,吴晓波.我国54个城市的创新效率比较研究:基于包含非期望产出的SBM-NDEA模型[J].管理工程学报,2016,30(1): 9-18.

[23] TONE K,TSUTSUI M.Network DEA: a slacks-based measure approach[J].European Journal of Operational Research,2009,197(1): 243-252.

[24] 陶莉萍,安洪林,李宏余.DEA中输入拥塞的识别方法[J].系统工程理论与实践,2009,6(29): 121-126.

[25] 吕岩威,谢雁翔,楼贤骏.中国区域绿色创新效率收敛性研究[J].科技进步与对策,2019,36(15): 37-42.

[26] FRANTZEN D.The causality between R&D and productivity in manufacturing: an international disaggregate panel data study[J].International Review of Applied Economics,2003,17(2): 125-146.

[27] 杜伟,杨志江,夏国平.人力资本推动经济增长的作用机制研究[J].中国软科学,2014(8): 173-183.

(责任编辑:张 悦)

![]()

PEZ-BAZO E.Factor accumulation,externalities and absorptive capacity in regional growth: evidence from Europe[J].Journal of Regional Science,2014,44(1): 43-73.

PEZ-BAZO E.Factor accumulation,externalities and absorptive capacity in regional growth: evidence from Europe[J].Journal of Regional Science,2014,44(1): 43-73. RE R,GROSSKOPF S.Network DEA[J].Socio-economic Planning Sciences,2000,34(1): 35-49.

RE R,GROSSKOPF S.Network DEA[J].Socio-economic Planning Sciences,2000,34(1): 35-49.